AKTION & KRITIK

CO-Pipeline: CBG erhebt Einspruch

Die von BAYER zwischen Krefeld und Dormagen errichtete Pipeline zur Beförderung von hochgiftigem Kohlenmonoxid entspricht nicht dem Bau, den die Bezirksregierung abgesegnet hatte. Der Leverkusener Multi nahm nämlich „Planungsanpassungen“ vor. So verzichtete er etwa auf ein Warnband, reduzierte die Breite der Abschirmungsmatten von 80 auf 60 cm und verlegte an manchen Stellen nur 5,6 mm statt 6,3 mm dicke Rohre. Für die deshalb notwendig gewordene neue Genehmigung reichte der Konzern sage und schreibe 2.000 Seiten mit Änderungen ein. Neben anderen Initiativen und Einzelpersonen greift auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN in das Verfahren ein und legte der Bezirksregierung eine Einwendung gegen den BAYER-Antrag vor.

CBG fragt, Supermärkte antworten

Die Pestizide von BAYER finden sich immer wieder in dem Obst und Gemüse, das bundesdeutsche Supermarkt-Ketten verkaufen. Mitglieder der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nahmen das zum Anlass, die fünfzehn wichtigsten Anbieter nach den Schutzmaßnahmen für die VerbraucherInnen zu fragen. Acht davon schrieben zurück. Die Antworten fielen teilweise sehr allgemein aus; die meisten Konzerne können die Diskussion jedoch nicht mehr ganz ignorieren. Vorbildlich ist einzig die Position der Firma TEGUT, die in ihren Waren keinerlei Rückstände duldet. Alle anderen Unternehmen bekennen sich nicht zu einem Sortiment ganz ohne Agro-Chemikalien. Immerhin setzen sich einige Ketten zum Ziel, mit ihren Produkten die gesetzlichen Grenzwerte deutlich zu unterschreiten. So wollen LIDL und KAUFLAND um 66 Prozent unter dem staatlich vorgegebenen Limit bleiben, KAISERS und ALDI streben eine Marke von 30 Prozent an.

Linke für Forschungsschutz

Die Unternehmen üben immer mehr Einfluss auf die Universitäten aus. Mittlerweile übersteigt der Anteil der Drittmittel an der Forschungsfinanzierung denjenigen der „Erstmittel“. Allein der Leverkusener Multi unterhält über 900 Kooperationen mit Hochschulen. Diese Gemengelage hat die Partei „Die Linke“ dazu bewogen, einen Antrag in den Bundestag einzubringen, der die Bundesregierung auffordert, Maßnahmen zu mehr Transparenz und zum Schutz der Unabhängigkeit der Wissenschaft zu treffen. Anlass dazu gab ihr konkret auch die Zusammenarbeit BAYERs mit der „Universität zu Köln“ (Ticker berichtete mehrfach), weil die beiden Partner Stillschweigen über den Vertrag wahren, was die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN bereits zu einer Klage bewogen hat. „Wie viel Geld an die Hochschule fließt und wie die Zusammenarbeit im Einzelnen geregelt wird, wird geheim gehalten“, kritisieren die Linke-Abgeordneten. Wenig später hat die SPD einen ähnlichen Vorstoß unternommen.

DGB gegen NRW-Hochschulräte

In den Hochschulräten als neuen Aufsichtsgremien der Universitäten sitzen zu einem Drittel VertreterInnen von Unternehmen. Der Leverkusener Multi darf da natürlich nicht fehlen. So ist der Konzern durch sein Vorstandsmitglied Richard Pott beispielsweise im Komitee der Universität Köln vertreten, mit welcher der Konzern auch eine umfassende Forschungskooperation unterhält (SWB 2/09). Der DEUTSCHE GEWERKSCHAFTSBUND (DGB) hat jetzt die Abschaffung der Hochschulräte gefordert. „Die Freiheit der Wissenschaft darf nicht den Zwängen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbes unterworfen werden. Sonst bestimmen zunehmend die Wirtschaft und ihre Verbände die Wissenschaft“, heißt es in dem Bundesvorstandsbeschluss „Mehr Demokratie statt unternehmerischer Hochschulräte“.

ACT UP kritisiert BAYER

Im März 2012 hat Indien BAYERs Patent an dem Krebs-Medikament NEXAVAR aufgehoben und dem einheimischen Generika-Hersteller NATCO PHARMA eine Zwangslizenz zur Herstellung einer preisgünstigen Version erteilt (Ticker 2/12), um die Versorgung der Bevölkerung mit der Arznei sicherzustellen. Der Leverkusener Multi zog umgehend vor Gericht (siehe auch RECHT & UNBILLIG). Dies stieß – wie ein ähnliches Vorgehen von NOVARTIS – auf Kritik der französischen Initiative ACT UP PARIS, die sich dem Kampf gegen AIDS widmet. Die Organisation sieht in der Entscheidung des indischen Patentamts nämlich eine richtige Maßnahme, die auch im Falle der für viele InderInnen unerschwinglichen, weil patent-geschützten neuen AIDS-Präparate angezeigt wäre. „ACT UP PARIS verurteilt die mörderische Politik von NOVARTIS und BAYER, deren Profit-Streben das Leben von hunderttausenden Kranken aufs Spiel setzt“, heißt es deshalb in einer Erklärung der Gruppe.

YASMIN-Geschädigte fordern Geld

BAYERs drospirenon-haltige Verhütungsmittel aus der YASMIN-Familie können Thromboembolien auslösen, die nicht selten tödlich verlaufen. Allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA registrierte in den letzten zehn Jahren 190 Sterbefälle. 13.530 Geschädigte oder deren Hinterbliebene haben deshalb bisher 12.325 Einzel- oder Sammelklagen gegen den Multi angestrengt. Mit 1.800 von ihnen hat der Konzern bis Mitte Juli 2012 Vergleiche geschlossen und dafür 400 Millionen US-Dollar aufgewendet. Jetzt fordern auch bundesdeutsche YASMIN-Geschädigte ein Entgegenkommen. „Die jüngsten Vergleiche in den USA zeigen, dass BAYER mit dem Rücken zur Wand steht. Von einem angeblichen positiven Nutzen/Risiko-Profil der Präparate kann längst nicht mehr gesprochen werden. Es ist jedoch nicht hinnehmbar, dass BAYER eine halbe Milliarde Euro an amerikanische Opfer zahlt, sich aber in Europa weiterhin weigert, Verantwortung für exakt dieselben Pillen zu übernehmen“, so Felicitas Rohrer von der SELBSTHILFEGRUPPE DROSPIRENON-GESCHÄDIGTER in einer Presse-Erklärung. Auf der Hauptversammlung im Frühjahr 2012 hatte sich BAYER-Chef Marijn Dekkers gegen ein solches Begehr verwahrt. Die Zahlungen seien der Besonderheit des Rechtssystems in den USA geschuldet, erklärte er damals.

Duisberg-Straße bleibt

Am 29. September 2011 jährte sich der Geburtstag des langjährigen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg zum 150. Mal. Er war im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen. Zudem hatte er einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörderkonzerns IG FARBEN. Da dem Ex-Chef des Leverkusener Multis trotz alledem immer noch in Ehren gedacht wird, startete die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne. Sie forderte anlässlich des Jahrestags die Umbenennung von Straßen und Schulen, die Duisbergs Namen tragen, sowie den Entzug der Leverkusener Ehrenbürgerschaft (siehe auch SWB 1/12). Der Stadtrat des BAYER-Stammsitzes lehnte es jedoch ab, eine neue Bezeichnung für die Carl-Duisberg-Straße zu suchen – wegen der angeblichen Verdienste des Firmen-Patriarchen. Im nordrhein-westfälischen Espelkamp, das Duisbergs in Nürnberg als Kriegsverbrecher verurteilten IG-Kollegen Max Ilgner ein ehrendes Andenken bewahrt, übernahmen AntifaschistInnen 2008 selbst die Initiative. Sie überklebten den Straßennamen und gedachten auf dem Schild stattdessen dem ehemaligen IG-FARBEN-Zwangsarbeiter Eugen Muszynski.

ÄrztInnen wollen mehr Transparenz

Der VEREIN DEMOKRATISCHER ÄRZTINNEN UND ÄRZTE, TRANSPARENCY INTERNATIONAL und andere Initiativen haben in einer gemeinsamen Stellungnahme mehr Transparenz im Gesundheitswesen und eine Beschränkung des Einflusses der Pharma-Riesen gefordert. So treten die Organisationen für eine Offenlegung aller Zuwendungen von BAYER & Co. an MedizinerInnen, Verbände und Hochschulen ein. Zudem verlangen sie ein Verbot der Anwendungsbeobachtungen, bei denen die Pillen-Multis ÄrztInnen Geld für das Ausfüllen eines kleinen Fragebogens bezahlen, das in Wirklichkeit als Prämie für Neuverordnungen des Medikaments dient. Darüber hinaus mahnen die Gruppen eine strengere Handhabung des Heilmittel-Werbegesetzes an, um BAYERs Werbe-Broschüren für das Potenzmittel LEVITRA und andere Reklame-Schriften aus den Praxen zu verbannen.

KAPITAL & ARBEIT

BBS: Rationalisierung geht weiter

Im letzten Jahr hatte der Leverkusener Multi Teile der IT-Abteilung von BAYER BUSINESS SERVICES (BBS) ausgegliedert und damit die Arbeitsplätze von 260 Belegschaftsangehörigen und 290 LeiharbeiterInnen vernichtet. Doch das Rationalisierungsprogramm bei BBS geht weiter. So will die Sparte „Insourcing“ betreiben und nach außen vergebenen Arbeiten wieder selber erledigen. Mehr Personal plant das Unternehmen dafür allerdings nicht einzustellen – im Gegenteil: durch natürliche Fluktuation rechnet es laut Gesamtbetriebsvereinbarung bis Ende 2015 mit ca. 230 Beschäftigten weniger. „Letztendlich steht hier eine Gesamtbetriebsvereinbarung für die Profit-Interessen des Arbeitgebers auf dem Rücken der Mitarbeiter Modell. Die einen (intern) dürfen mehr arbeiten, die anderen (extern) können nicht mehr arbeiten“, so kritisieren die KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT, eine alternative Gewerkschaftsgruppe im Leverkusener BAYER-Werk, diese Geschäftspolitik.

200 Entlassungen in Institute

Nach der EU hatte 2010 auch die US-amerikanische Umweltbehörde EPA BAYER aufgefordert, die Fabrikation des zur höchsten Gefahrenklasse gehörenden Pestizid-Wirkstoffs Aldicarb einzustellen. Eine Gnadenfrist bis Ende 2014 räumte die Einrichtung dem Agro-Riesen ein. Der Leverkusener Multi trat allerdings in Vorleistung und schloss die EPA-Anordnung mit seinem 4.500 Jobs zur Disposition stellenden Rationalisierungsprogramm kurz. Bereits 2012 legte der Konzern die Aldicarb-Produktionsanlage am US-amerikanischen Standort Institute still und vernichtete damit 200 Arbeitsplätze.

BMS schließt Systemhäuser

Die Kunststoff-Sparte des Leverkusener Multis betreibt weltweit rund 30 Systemhäuser, die dafür sorgen, „dass aus den Polyurethan-Grundprodukten von BAYER maßgeschneiderte Anwendungen werden“ wie etwa Armaturenbretter, Polster für die Möbel-Industrie oder Dämmstoffe. Im Rahmen eines Rationalisierungsprogramms schließt BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) nun allerdings drei dieser Niederlassungen in Italien, Griechenland und in der Tschechischen Republik. In Italien nahmen das die Beschäftigten nicht einfach so hin. Sie streikten einen Tag lang, um gegen die Vernichtung von 50 Arbeitsplätzen zu protestieren.

CURRENTA: IG BCE will 37,5 Stunden

2007 spaltete der Leverkusener Multi BAYER INDUSTRY SERVICES auf. Die technischen Dienste landeten bei TECTRION und die Verantwortung für die Chemie-„Parks“ bei der CURRENTA, an der er 60 Prozent und seine Chemie-Abspaltung LANXESS 40 Prozent der Anteile hält. Zugleich nahm der Konzern gravierende Veränderungen vor. So erhöhte das Unternehmen bei den beiden Gesellschaften die Wochenarbeitszeit – ohne Lohnausgleich – von 37,5 auf 40 Stunden, was eine Gehaltseinbuße von 6,7 Prozent bedeutete. Zudem zwang es Teilen der Belegschaft das Zugeständnis ab, für einen bestimmten Zeitraum auf Lohnsteigerungen zu verzichten. Mit Blick auf die gute Ertragslage verlangt die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE jetzt, die Einschnitte bei CURRENTA und TECTRION zurückzunehmen. „Wir wollen wieder den normalen Flächentarif-Vertrag mit 37,5 Stunden“, erklärte der Betriebsratschef Jörg Feldmann, Beschäftigte erster und zweiter Klasse dürfe es nicht mehr geben. Das BELEGSCHAFTSTEAM, eine alternative Gewerkschaftsgruppe in der IG BCE, schloss sich den Forderungen an. Sollte es nicht zu einer Rückkehr zur Normalität kommen, kündigte deren Betriebsrat Klaus Hebert-Okon an, für den Beitritt der CURRENTA- und TECTRION-Beschäftigten zum Standortsicherungsvertrag einzutreten.

Gleicherer Lohn für gleiche Arbeit

Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) einigte sich mit dem Unternehmensverband der Zeitarbeitsfirmen auf eine Erhöhung der Bezüge für LeiharbeiterInnen. Deren bisheriges Gehalt von 8,13 Euro in der Entgeltgruppe 1 für Un- oder Angelernte soll über einen Zeitraum von neun Monaten in fünf Stufen bis zu einer Summe von 12,20 Euro steigen. Es liegt damit allerdings noch beträchtlich unter dem betreffenden Festangestellten-Tarif der Chemischen Industrie Nordrhein von 14 Euro. Auch gilt die Staffel-Regelung nur für die Entgelt-Gruppen 1 bis 5, nicht aber für die höheren Entgelt-Gruppen 6 bis 9.

Nur noch 909 Lehrlinge

Die Anzahl der Auszubildenden bei BAYER sinkt 2012 gegenüber dem Vorjahr von 924 auf 909. Das ist jedoch gar nichts im Vergleich zur Vergangenheit: Im Jahr 1990 fingen beim Leverkusener Multi noch 1.600 Stifte an. Zudem sind heutzutage rund ein Drittel der Neuen bloß Lehrlinge zweiter Klasse. Entweder nehmen sie am Starthilfe-Programm teil, das lernschwache SchulabgängerInnen lediglich auf eine künftige Lehre vorbereitet, oder sie gehören zu denjenigen, die der Konzern im Rahmen der „Ausbildungsinitiative Rheinland“ über Bedarf überbetrieblich und damit ohne Berufsaussichten beim Unternehmen mitausbildet.

Prozess-Design geht in die USA

BAYERs Kunststoff-Sparte verlegt die Zentrale für das globale Prozess-Design, welches weltweit die Betriebsabläufe mit Hilfe von SAP-Computerprogrammen vereinheitlichen will, in die USA. „Zum ersten Mal in der Historie des Traditionskonzerns beginnt ein unternehmensweites Projekt nicht in Deutschland“, hält die Fachzeitschrift CIO dazu fest. Die US-amerikanischen Beschäftigten signalisierten dem „BAYER MATERIAL SCIENCE“-Chef Patrick Thomas zufolge nämlich die größere Aufgeschlossenheit gegenüber Veränderungen. Und der Leverkusener Multi beabsichtigte, mit der Standort-Wahl „Vereinigte Staaten“ seinerseits ein Zeichen zu setzen. „Wir brauchten ein starkes Symbol für den Change“, erklärte Thomas. Und bei solchen „Changes“ geht es nicht immer sanft zu, wie sein IT-Beauftragter Kurt de Ruwe unter Beweis stellt: „Wenn ich die Denkweise von Menschen ändern möchte, dann muss ich sie auch aus ihrer Komfortzone herausholen.“

BAYWOGE: letzter Akt?

Anfang 2002 hat BAYER die firmen-eigene Wohnungsgesellschaft BAYWOGE mit ihren über 9.600 Wohneinheiten für 500 Millionen Euro an die ESSENER TREUHANDSTELLE (THS) verkauft, an der die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE beteiligt ist. Für die MieterInnen werde sich nichts ändern, betonte der Konzern damals. Dies erweist sich nun als falsch. Inzwischen haben sich die Besitzverhältnisse an dem Immobilien-Paket nämlich geändert, weil sich der Bund aus der THS zurückgezogen und die EVONIK mehr Anteile übernommen hat. Und seit 2012 gibt es mit VIVAWEST nicht nur einen neuen Namen, sondern auch eine neue Geschäftspolitik. Das Unternehmen will sich nämlich von der „Känguruh-Siedlung“ in Leverkusen-Wiesdorf trennen und forderte die MieterInnen in einem Brief auf, ihre Einfamlienhäuser doch zu kaufen und sich bis Ende Oktober zu entscheiden. „Sollte uns bis zu diesem Termin keine verbindliche Kaufzusage vorliegen, behalten wir uns vor, das Objekt anderweitig zu veräußern“, heißt es in dem Schreiben. Das hat die MieterInnen in helle Aufregung versetzt. Deshalb beschwichtigte VIVAWEST: „Niemand müsse befürchten, von einem fremden Erwerber wegen Eigenbedarfs kurzfristig aus dem Haus geklagt zu werden.“ Aber die Ängste bleiben. „Zehn Jahre. So lange hat es also gedauert, bis das letzte BAYER-Biotop austrocknet“, kommentierte der Leverkusener Anzeiger und machte „einen weiteren Traditionsbruch unter dem BAYER-Kreuz“ fest.

ERSTE & DRITTE WELT

Handelsabkommen abgesegnet

Um die ganz großen Globalisierungsvorhaben steht es nicht gut. Das Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) landete Ende der 1990er Jahre auf dem Müllhaufen der Geschichte, und die Liberalisierungsbestrebungen der Welthandelsorganisation WTO im Rahmen der Doha-Runde kommen wegen der Vetos der Entwicklungsländer ebenfalls nicht voran. Darum schließt die EU fleißig Freihandelsabkommen mit einzelnen Ländern ab (siehe auch SWB 2/11). So hat der Europäische Rat im Juni 2012 die Verträge mit Peru und Kolumbien offiziell abgesegnet, die sogar noch über die 1994 im Rahmen der Welthandelsrunde in Uruguay beschlossenen Vereinbarungen hinausgehen. Galt in diesen Regelungen ein 20-jähriger Schutz des geistigen Eigentums, so können BAYER & Co. nun in Peru und Kolumbien bedeutend länger Monopol-Profite für ihre Medikamente einstreichen. Die Bearbeitungsdauer der Zulassungsanträge für die Arzneien müssen die beiden Länder nämlich jetzt noch draufrechnen. Auch Zugang zu den Test-Daten der Pillen dürfen sie erst nach fünf Jahren gewähren, weshalb sich die Produktion von Nachahmer-Präparaten verzögert, denn die meisten Generika-Firmen haben nicht das Geld für eigene Klinische Prüfungen. Zudem haben die südamerikanischen Staaten sich verpflichtet, Patent-Verstöße strenger zu verfolgen und zu bestrafen. Hätte Brüssel alle Forderungen gegenüber Peru durchgesetzt, so hätte das die Arzneimittel-Kosten in dem Land jährlich um 459 Millionen Dollar erhöht, wie die Initiative HEALTH ACTION INTERNATIONAL ausgerechnet hat. Aber selbst der erreichte Kompromiss dürfte den Andenstaat etliche Millionen Dollar kosten. Zu den weiteren Leidtragenden des Freihandelsabkommens zählen die Kleinbauern und -bäuerinnen und indigenen Gruppen, denn bereits infolge des Vertrags mit den USA mussten Regenwälder Agrosprit-Plantagen weichen und gefährdeten umweltschädliche Bergbau-Projekte die Ernten.

Indien: mangelhafte Arznei-Aufsicht

Eine vom indischen Parlament beauftragte Untersuchungskommission hat gravierende Mängel bei der Arzneimittel-Aufsichtsbehörde CDSCO festgestellt. „Über Jahrzehnte hinweg hat sie vor allem den Interessen der Pharma-Industrie gedient und darüber die Interessen der VerbraucherInnen vernachlässigt“, resümiert der Bericht. So hat die CDSCO sich beispielsweise in Zulassungsverfahren für Medikamente auf Gutachten von ExpertInnen verlassen, denen die Pillen-Riesen die Hand geführt haben. Als ein Beispiel nennt der Report BAYERs XARELTO mit dem Wirkstoff Rivaroxaban: „Die drei Expertisen (...) für Rivaroxaban (BAYER), eine Arznei zur Blutverflüssigung, sind fast identische Kopien.“

Kostenlose Generika in Indien

Lange hat BAYER Indien als Wachstumsmarkt betrachtet. Jetzt aber macht das Land dem Leverkusener Multi zunehmend Sorgen. Im März 2012 hat es das Konzern-Patent an dem Krebs-Medikament NEXAVAR aufgehoben und dem einheimischen Generika-Hersteller NATCO PHARMA eine Zwangslizenz zur Herstellung einer preisgünstigen Version erteilt (siehe auch AKTION & KRITIK). Und drei Monate später kündigte der Staat eine weitere Maßnahme an, um eine erschwingliche medizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Regierung legte ein 5,4 Milliarden Dollar schweres Gesundheitsprogramm auf, in dessen Rahmen sie den InderInnen kostenlos Nachahmer-Arzneien zur Verfügung stellen und den ÄrztInnen das Verschreiben der teuren patent-geschützten Original-Präparate verbieten will.

Indien: 20 Arzneitest-Tote

Die Pillen-Riesen lagern immer mehr Arznei-Tests in ärmere Länder aus. Dort locken günstigere Preise, ein großes Reservoir an ProbandInnen und eine mangelhafte Aufsicht. Die Folge: Immer wieder kommt es zu Todesfällen. Allein in Indien starben im letzten Jahr 20 Menschen bei Erprobungen von BAYER-Medikamenten. Von 2007 bis 2011 kamen 158 TeilnehmerInnen an klinischen Prüfungen mit Präparaten des Leverkusener Multis ums Leben. Insgesamt gab es in dem Zeitraum 2.038 Test-Tote.

POLITIK & EINFLUSS

250.000 Dollar für die Republikaner

Der Leverkusener Multi gehört traditionell zu den wichtigsten ausländischen Spendern im US-Wahlkampf. Aktuell schlägt sich BAYER - wie in den vergangenen Wahlkämpfen - auf die Seite der Republikaner. Ihre KandidatInnen erhalten 250.000 Dollar – so viel zahlt kein anderes bundesdeutsches Unternehmen. Um es sich mit der Gegenseite nicht ganz zu verscherzen, überweist der Leverkusener Multi den Demokraten 129.000 Dollar. Insgesamt investierte der Konzern bis Ende August 2012 über 473.000 Dollar in den Urnengang. Und es dürfte noch eine erkleckliche Summe dazukommen. Grenzen sind dem Pharma-Riesen dabei keine mehr gesetzt: Im Januar 2010 erklärte das Oberste Gericht der USA die Festsetzung von Parteispenden-Höchstgrenzen für verfassungswidrig.

VCI spendet reichlich

Der Leverkusener Multi spendet aus Image-Gründen nicht selber an politische Parteien. Das übernimmt für ihn der „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI). Den 2012 veröffentlichten Zahlen zufolge ließ dieser im Jahr 2010 der CDU 26.000 Euro zukommen, der FDP 20.000 und der SPD 14.000. Die Grünen und „Die Linke“ gingen leer aus.

BAYER sponsert NRW-Fest

Traditionell richtet die nordrhein-westfälische Landesregierung in ihrer Berliner Vertretung einmal pro Jahr ein Fest aus. Und traditionell zählt BAYER mit zu den Finanziers. 5.000 Euro lässt der Leverkusener Multi heuer dafür springen. „Unternehmen machen das, weil sie auf der Feier neue Kontakte knüpfen und wichtige Gespräche führen können“, so erklärt Regierungssprecherin Anja Heil die Freigiebigkeit der Konzerne. Dem Pharma-Riesen bietet sich diesmal unter anderem die Möglichkeit, mit dem NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin wichtige Gespräche zu führen.

Dekkers im GE-Verwaltungsrat

BAYER-Chef Marijn Dekkers zog in den Verwaltungsrat des US-amerikanischen Multis GENERAL ELECTRIC ein, für den der Holländer während der 1980er Jahre bereits einmal in der Forschungsabteilung gearbeitet hatte.

Yzer-Comeback

Im letzten Jahr musste die ehemalige BAYER-Juristin und CDU-Staatssekretärin Cornelia Yzer ihren GeschäftsführerInnen-Posten beim vom Leverkusener Multi gegründeten „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller (VFA) räumen, da ihre Rambo-Politik das den Pillen-Riesen Zugeständnisse abfordernde neue Arzneimittel-Gesetz nicht hatte verhindern können. Yzer blieb jedoch nicht lange arbeitslos. Im September 2012 erhielt sie die Nominierung zur Berliner Wirtschaftssenatorin. Das hatte selbst für konservative Zeitungen wie die Rheinische Post ein Geschmäckle. „Yzer war nicht irgendeine Lobbyistin. Sie stand jahrelang dem VFA und damit einem der aggressivsten Lobby-Verbände vor. Nun soll sie in einer Stadt, in der das Pharma-Unternehmen BAYER SCHERING einer der größten Arbeitgeber ist, Politik für die ganze Wirtschaft machen. Kann das glaubwürdig gelingen?“, fragte sich das Blatt.

Ökosteuer-Ausnahmen verlängert

Mit der Ökosteuer wollte Rot-Grün 1999 Industrie und Privathaushalte durch eine Erhöhung der Energiekosten zu umweltschonenderem Verhalten anregen. Bei BAYER & Co. bleibt diese Lenkungswirkung allerdings aus, denn die Regierung Schröder gewährte den energie-intensiven Branchen wie der Chemie-, Bergbau-, Stahl- und Eisen-Industrie großzügige Ausnahmen. 2011 waren diese 4,3 Milliarden Euro wert. Allein der „Spitzenausgleich“ erspart den Konzernen jährlich 2,3 Milliarden Euro – die dritthöchste in der Bundesrepublik gewährte Subvention. Die Chemie-Industrie ist da mit einer Milliarde Euro dabei. Wieviel die Regelung BAYER selbst einbringt, möchte der Leverkusener Multi nicht verraten – Steuergeheimnis. 2012 läuft der Sonderpassus aus, ursprünglich wollte die EU ihn wegen seiner wettbewerbsverzerrenden Wirkung schon viel früher kippen, aber der damalige Finanzminister Hans Eichel intervenierte erfolgreich in Brüssel. Wolfgang Schäuble sprach in der Sache ebenfalls schon bei der Europäischen Union vor, und so dürfte diese auch diesmal wieder ihr Ja-Wort geben. Bei der zur Verlängerung nötigen „Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes“ haben die Konzerne tatkräftig mitgewirkt. „Viele Ihrer Änderungswünsche wurden übernommen“, teilte Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) dem „Bundesverband der deutschen Industrie“ in einer E-Mail mit. Nicht zuletzt deshalb begrüßte der „Verband der chemischen Industrie“ den Kabinettsbeschluss: „Der Spitzenausgleich ist ein notwendiger Bestandteil der Energiewende. Er begrenzt die hohe Mehrbelastung für energie-intensive Unternehmen und ist unentbehrlich, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.“

Mit Obama für das NEXAVAR-Patent

Im März 2012 hat das „Indian Patent Office“ BAYERs Patent an dem Krebs-Medikament NEXAVAR aufgehoben und dem einheimischen Generika-Hersteller NATCO PHARMA eine Zwangslizenz zur Herstellung einer preisgünstigen Version erteilt (Ticker 2/12). Die Behörde berief sich dabei auf einen Ausnahme-Paragraphen des internationalen Patentabkommens TRIPS und begründete ihre Entscheidung damit, dass der Pharma-Riese es versäumt habe, den Preis für das Medikament (monatlich 4.200 Euro) auf eine für indische PatientInnen bezahlbare Höhe herabzusetzen. Das hat Big Pharma in helle Aufregung versetzt. Die Konzerne witterten einen Präzedenz-Fall und starteten Aktivitäten. US-amerikanischen Pillen-Riesen gelang es sogar, den Präsidenten für ihre Ziele einzuspannen. Ein hochrangiges Mitglied der Obama-Administration sicherte den Unternehmen zu, in dieser Sache Druck auf die indische Regierung auszuüben. Der Kongress unterstützte diesen Kurs, nachdem die Leiterin des US-amerikanischen Patentamtes, Teresa Rea, die PolitikerInnen von der Dringlichkeit der Angelegenheit überzeugt hatte. Der republikanische Abgeordnete Bob Goodlatte drohte in der Debatte sogar damit, den Fall vor das Schiedsgericht der Welthandelsorganisation WTO zu bringen. Unterdessen macht das indische Beispiel Schule: China, Thailand, Argentinien und die Philippinen haben ihre Patent-Gesetze um Regelungen erweitert, die eine vereinfachte Vergabe von Lizenzen zum Nachbau patent-geschützter Pharmazeutika ermöglichen.

Personalisierte Medizin ist Hightech

Laien verstehen unter „personalisierter Medizin“ eine passgenaue, auf die jeweiligen Bedürfnisse der PatientInnen ausgerichtete Therapie-Form. Dabei versteckt sich hinter dem Begriff oft nur die schlechte alte Gentechnik mit ihrer Suche nach krankheitsrelevanten Molekülen. Häufig umschreibt der Ausdruck auch bloß die Strategie, aus der Not eine Tugend zu machen. So begann der Leverkusener Multi, als sein Blutverdünner XARELTO bei der Indikation „Thrombose“ in Tests nicht besser als die bisherige Standardmedikation abschnitt, diejenigen ProbandInnen herausfiltern, bei denen es doch anschlug, um es einmal mit einem personalisierten XARELTO zu versuchen (Ticker 1/12). Zu großen Hoffnungen für die Menschen gibt das Forschungsgebiet also kaum Anlass. Trotzdem gelang es Big Pharma, dieses der Bundesregierung schmackhaft zu machen: Sie nahm die individualisierte Medizin in ihre „Hightech-Strategie 2020 für Deutschland“ auf.

PatientInnen als BAYER-LobbyistInnen

BAYER & Co. haben keinen Sitz im „Gemeinsamen Bundesausschuss“ (G-BA), der unter anderem darüber entscheidet, für welche Arzneien die Krankenkassen die Kosten übernehmen müssen. Deshalb wollen die Konzerne wenigstens einen verbesserten Zugriff auf die PatientInnen-VertreterInnen in dem Gremium haben, deren Namen bisher anonym bleiben. Dank ihrer durch viel Geld hergestellten guten Beziehungen zu Selbsthilfe-Gruppen und Verbänden wie dem Diabetiker-Bund hoffen sie nämlich, über die Kranken ihren Einfluss bei den Beratungen zu stärken und in den Besitz von wertvollen Informationen zu gelangen. Aus diesem Grund setzte BAYER HEALTHCARE dieses Thema bei einem Hintergrund-Gespräch mit Bundestagsabgeordneten in Berlin auf die Agenda. Die „Patienten-Beteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)“ servierte der Multi zu seinem „Politik-Lunch“. Und die von dem Pharma-Anwalt Christian Dierks gehaltene Tischrede brachte die BAYER-Wünsche deutlich zum Ausdruck: „Um eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu legitimieren, muss eine transparente und angemessen legitimierte Patienten-Beteiligung im G-BA geschaffen werden.“

Erleichterte Arznei-Tests

TeilnehmerInnen von Arznei-Tests setzen sich hohen Risiken aus. Allein in der Bundesrepublik kamen von 2007 bis 2011 45 Menschen bei klinischen Prüfungen mit BAYER-Präparaten ums Leben. Trotzdem will die Bundesregierung die Aufsicht „entbürokratisieren“. So sollen die Ethik-Kommissionen, die bisher schon bloß 20 Minuten Zeit zur Begutachtung einer Medikamenten-Prüfung haben, künftig nicht mehr die Qualifikation aller an dem Verfahren beteiligten MedizinerInnen kontrollieren. Auch planen CDU und FDP, die bislang vorgeschriebene ProbandInnen-Versicherung bei „risiko-armen“ Pillen-Versuchen abzuschaffen. Der „Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen“ hat das Vorhaben scharf kritisiert. Er sieht „die große Gefahr, dass der Schutz der Studien-Teilnehmer nicht mehr im Vordergrund steht“.

BAYER bleibt bei ALEC

Das „American Legislative Exchange Council“ (ALEC) ist eine von den Global Playern gesponserte JuristInnen-Vereinigung, die als Bindeglied zwischen der Wirtschaft und den Republikanern fungiert. Der Leverkusener Multi gehört der Organisation seit 1992 an, „um unsere Unternehmenspositionen in den politischen Meinungsbildungsprozess einzubringen“, wie Konzern-Sprecher Guenter Forneck sagt, und ist in wichtigen Gremien vertreten (Ticker 2/12). Als die republikanischen Politiker James Inhofe, George Nethercutt und Orrin G. Hatch – auch mit Hilfe großzügiger Wahlkampf-Spenden von BAYER – Mandate erlangten, da machten sich die willigen Rechts-ExpertInnen von ALEC gleich daran, ihnen die Entwürfe für Gesetzesinitiativen zum Öko-, Agrar- und Tierrechts„terrorismus“ zu liefern. Und im letzten Jahr gelang es dank ALEC, im Bundesstaat Wisconsin ein Paragrafen-Werk zu verabschieden, das für BAYER & Co. die Standards der Produkthaftung aufweicht und beispielsweise für Pillen-Hersteller die zu zahlenden Entschädigungssummen auf 750.000 Dollar begrenzt. Durch ein von ihnen konzipiertes Notwehrrecht gerieten die Konzern-JuristInnen in den USA nun aber an den Pranger, denn auf eben dieses berief sich George Zimmermann vor Gericht, nachdem er Ende Februar 2012 den unbewaffneten Teenager Trayvon Martin erschossen hatte. COCA COLA, KRAFT und andere Firmen verließen daraufhin den Club. Der Spiegel fragte deshalb an, ob BAYER auch solch einen Schritt plane. „Nein“, antwortete der Gen-Gigant kurz und knapp.

BfR unter Einfluss

Die „Expertenkommission für genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel“ berät das „Bundesinstitut für Risikobewertung“ in Sachen „Lebens- und Futtermittelsicherheit gentechnisch veränderter Organismen und daraus hergestellter Produkte“. Unabhängig agiert sie dabei jedoch nicht, denn nach einer Recherche von TESTBIOTECH haben neun der 13 Mitglieder Verbindungen zur Industrie. So stand etwa die Kommissionsvorsitzende Inge Broer, Biotech-Unternehmerin und Agrobiotechnologie-Professorin, BAYER bei der Anmeldung von Patenten auf Gentech-Pflanzen zur Seite.

Bánáti ganz beim ILSI

Die „Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (EFSA), die unter anderem für die Zulassung von Gen-Pflanzen zuständig ist, steht seit langem in dem Ruf, allzu industrie-freundlich zu sein. So haben viele MitarbeiterInnen Verbindungen zum „International Life Science Institute“ (ILSI), das – finanziert unter anderem von BAYER, MONSANTO und COCA COLA – regelmäßig Entlastungsstudien zu Gen- und Nanotechnik sowie zu anderen umstrittenen Feldern anfertigt. Die Verwaltungsratschefin Diána Bánáti musste deshalb zurücktreten – und trat umgehend einen Vollzeitjob beim ILSI an.

Schneider besucht BAYER

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Guntram Schneider (SPD) besuchte Ende August 2012 BAYERs Dormagener Chemie-„Park“, um die neuen Lehrlinge zu begrüßen und BAYERs Starthilfe-Programm für lernschwache SchulabgängerInnen ohne Ausbildungsplatz zu loben. Mit Kritik an der im Vergleich zum Vorjahr gesunkenden Zahl der Ausbildungsplätze (siehe KAPITAL & ARBEIT) hielt sich Schneider hingegen vornehm zurück.

Lieberknecht besucht BAYER

Ende Juli 2012 besuchte Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht die BAYER WEIMAR GmbH, welche unter anderem die wegen ihrer schweren Nebenwirkungen umstrittenen Verhütungsmittel der YASMIN-Familie produziert (siehe auch RECHT & UNBILLIG). Die CDU-Politikerin nahm daran allerdings keinen Anstoß. Für sie stellte die Fertigungsstätte einen Beweis „Thüringer Leistungsfähigkeit“ dar.

PROPAGANDA & MEDIEN

BAYER überprüft Werbe-Etat

Laut Geschäftsbericht lässt der Leverkusener Multi sich Marketing und Vertrieb seiner Produkte rund neun Milliarden Euro kosten. Direkt in die Werbung fließt davon ca. eine Milliarde Euro, einen großen Teil davon frisst die Pillen-Reklame. Große Agenturen wie BBDO oder JWT widmen sich für BAYER der Marken-Pflege. Derzeit überprüft der Pharma-Riese jedoch sämtliche Geschäftsbeziehungen in diesem Bereich, um Einspar-Potenziale auszuloten.

Pillen-Werbung erleichtert

Bislang durften BAYER & Co. auch für nicht verschreibungspflichtige Arzneien nicht uneingeschränkt Reklame machen. So verbot der Gesetzgeber Werbung mit Hilfe von Gutachten, Krankengeschichten und Vorher-/Nachher-Bildern. All das gilt nun nicht mehr. Eine EU-Richtlinie lockerte die Bestimmungen, und die Bundesregierung setzte sie im Juni 2012 in deutsches Recht um. Nur der Bundesrat muss noch zustimmen. Die BUKO PHARMA-KAMPAGNE protestierte gegen die Änderung des Arzneimittel-Gesetzes. Es könne „einem problematischen Schmerzmittel-Konsum Vorschub leisten“, warnt die Initiative mit Blick auf die Nebenwirkungen von ASPIRIN und anderen Analgetika. Auch eine Selbsthilfegruppe von Menschen mit Behinderung und die Bundesärztekammer sprachen sich gegen die „Reform“ aus.

„ONE-A-DAY“-PR mit Sheryl Crow

Promi-unterstütztes Sozialmarketing – so will BAYER in den USA den KundInnen-Stamm für seinen Vitamin-Cocktail ONE-A-DAY erweitern. Der Leverkusener Multi kaufte die Musikerin Sheryl Crow als Schirmherrin einer mildtätigen Aktion ein, in deren Rahmen er von jeder verkauften Packung des Präparats einen bestimmten Betrag an eine Organisation überweist, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt.

Kampagne für Augen-Arznei

Der neueste Schrei ist BAYERs neue Arznei EYLEA nicht. Das Mittel zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – zeigte nach Angaben des Leverkusener Multis lediglich „eine vergleichbare Wirkung (Nicht-Unterlegenheit) gegenüber der Behandlung mit LUCENTIS“. Um so wichtiger ist daher die Erschließung der Zielgruppe. Da dem Konzern zufolge „diese Krankheit und ihre Symptome noch weitgehend unbekannt“ sind, plant er eine Versorgungsanalyse, aus der später einmal ein „Unterstützungsprogramm“ für die PatientInnen erwachsen soll.

YASMIN hilft nicht mehr gegen Akne

Der Leverkusener Multi bewirbt seine Verhütungsmittel aus der YASMIN-Familie auch als Lifestyle-Präparate zur Behandlung von Akne, obwohl die Mittel viele Nebenwirkungen wie beispielsweise Trombo-Embolien haben, an denen binnen der letzten zehn Jahre allein in den USA 190 Frauen starben. „Die Einnahme mancher Pillen kann Problemen wie fettiger Haut und fettigem Haar entgegenwirken“, verkündete BAYER etwa auf der Website pille.com. Von Spiegel online auf diesen Tatbestand angesprochen, stritt der Konzern alles ab. Die Präparate „werden von uns in Deutschland weder in der Indikation Akne noch in anderen dermatologischen Indikationen vermarktet“, behauptete ein Unternehmenssprecher. Zumindest ein wenig wahrer wurde dies nach Erscheinen des Artikels: Dann nahm der Pillen-Riese die betreffende Seite nämlich vom Netz.

Nano-Truck im Baykomm

Die Nanotechnologie lässt Werkstoffe auf winzig kleine Größen schrumpfen. Dabei entwickeln die Erzeugnisse wie BAYERs BAYTUBES-Kohlenstoffröhrchen jedoch oftmals unbekannte und nicht selten gefährliche Eigenschaften. Im Nano-Truck, der im Auftrag des Bundesbildungsministeriums zu Werbe-Zwecken durch die Lande fährt und Ende Mai 2012 beim Multi in Leverkusen Station machte, erfahren die interessierten Laien davon allerdings nichts. Stattdessen zeigen ihnen WissenschaftlerInnen, wie Ketchup dank der Nano-Technik seine klebrigen Eigenschaften verliert.

BAYLABs in der Kritik

Die bundesdeutschen Schulen haben immer weniger Zeit und Geld, um für eine angemessene naturwissenschaftliche Ausbildung zu sorgen. Das nutzen die Konzerne aus. Sie halten immer mehr bestens ausgestattete SchülerInnen-Labore bereit, die ganze chemische Herstellungsprozesse simulieren können oder Gentechnik-Experimente erlauben. Kritik steht jedoch nicht auf dem Lehrplan. „Natürlich bekommen die Schüler dort den Eindruck vermittelt, Gentechnik sei das Nonplusultra, und ohne BAYER und seine Pflanzenschutzmittel würde keine Nutzpflanze auf dieser Welt überleben“, sagte eine Lehrerin der Wirtschaftswoche. Da muss selbst die Journalistin konstatieren: „Hier grenzt sinnvolle Lernhilfe an Lobbyismus.“ Die interviewte Pädagogin versucht der Konzern-Propaganda durch eine gezielte Vorbereitung vorzubeugen. Nach Ansicht der Didaktik-Forscherin Susanne Weßnigk stoßen solche Bemühungen jedoch an ihre Grenzen. Die Wissenschaftlerin befragte SchülerInnen vor und nach dem Besuch des „Baylab Plastics“ zu ihrer Haltung zu den Fächern „Chemie“ und „Physik“ und kam zu dem Ergebnis: „Das Image der beiden Fächer verbesserte sich deutlich.“

UNEP lobt BAYER

Bereits seit langem sponsert BAYER die UNEP, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Und das lohnt sich für den Leverkusener Multi, denn die Organisation tut viel für die Außenwirkung des die Natur nicht eben wenig belastenden Konzerns. „Die UNEP ist stolz darauf, mit BAYER zusammenzuarbeiten, um zu gewährleisten, dass sich die nächste Generation von Entscheidern in der globalen Umwelt-Diskussion engagiert“, konstatierte die US-amerikanische UNEP-Direktorin Amy Fraenkel anlässlich eines vom Global Player ausgerichteten Malwettbewerbs zum Weltumwelttag.

TIERE & ARZNEIEN

1.734 Tonnen Antibiotika

1.734 Tonnen Antibiotika landeten nach Angaben der Bundesregierung 2011 in den Tier-Ställen. Mittel aus der Gruppe der Fluorchinolone, zu denen BAYERs BAYTRIL zählt, waren mit acht Tonnen dabei. Einen Umsatz von 166 Millionen Euro machte der Leverkusener Multi mit dem Präparat im vergangenen Jahr, 118 Millionen Euro davon mit MassentierhalterInnen. Im Jahr 2005 hatten die Zuchtbetriebe insgesamt „nur“ 784,5 Tonnen Antibiotika gekauft. Die Steigerung um fast 1.000 Tonnen erhöht noch einmal die Gefahr der Entstehung von resistenten Krankheitserregern, die auch die menschliche Gesundheit bedrohen können – wegen der Infektion mit solchen Keimen sterben in der Bundesrepublik jährlich rund 15.000 Menschen. Die Bundesregierung will diese Gefährdung durch ein Gesetz zur Beschränkung des Antibiotika-Einsatzes reduzieren, das allerdings keine drastischen Maßnahmen vorsieht.

BAYER kauft dazu

Da die Massentierhaltung Medikamente en masse braucht (s. o.), stellt sie für BAYER einen lukrativen Markt dar. Darum verstärkte sich der Leverkusener Multi im September 2012 auf diesem Gebiet. Der Konzern kaufte die Veterinär-Sparte des israelischen Pharma-Riesen TEVA. Er entrichtete dafür keine Festsumme, sondern vereinbarte zusätzlich zum Kaufpreis von 60 Millionen Dollar erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 80 Millionen Dollar. Durch den Erwerb erweitert das Unternehmen sein Angebot in den Bereichen „Antiinfektiva“, „Haut-Präparate“, „Wellness-Produkte“ und „Futter-Ergänzungsstoffe“. Ganz neu ins Portfolio rutschen Fortpflanzungshormone.

Deal mit NORBROOK

Der Leverkusener Multi vertreibt künftig Veterinär-Produkte von NORBROOK exklusiv in der Bundesrepublik und in Frankreich. Als Grund für die Kooperation gab der Pharma-Riese an, mit den Parasitiziden, Anti-Infektiva und Pharmalogika des norwegischen Herstellers sein eigenes Angebot ergänzen zu wollen, um „den Kunden umfassende Lösungsansätze anbieten zu können“.

DRUGS & PILLS

Kein XARELTO bei ACS?

Der Leverkusener Multi strebt in den USA eine Zulassung seines Mittels XARELTO zur Nachbehandlung des akuten Koronar-Syndroms (ACS) an. Das Präparat, das von den Behörden bereits grünes Licht für die Indikationen „Schlaganfall- und Thrombose-Prophylaxe“ erhalten hat, soll in Kombination mit einer anderen Therapie der nochmaligen Entstehung von Blutgerinnseln in der Herzkranz-Arterie vorbeugen. Das BeraterInnen-Gremium der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA riet allerdings von einer Genehmigung der Arznei ab. Das hatte es mit Verweis auf die erhöhten Herzinfarkt- und Blutungsrisiken schon beim Anwendungsgebiet „Schlaganfall-Prophylaxe“ getan. Die FDA ließ das Mittel dann allerdings trotzdem zu.

Eine Vorentscheidung ist also noch nicht gefallen.

ASPIRIN COFFEIN ungenügend

Öko-Test prüfte Schmerzmittel auf ihre Wirksamkeit, Verträglichkeit und Gegenanzeigen hin. ASPIRIN COFFEIN erhielt ein „Ungenügend“, da die vom Koffein ausgelöste belebende Wirkung dazu verleitet, das Mittel länger als nötig zu nehmen. Die anderen ASPIRIN- und ALKA-SELTZER-Analgetika bekamen dagegen trotz solcher Risiken und Nebenwirkungen wie Magenbluten unverständlicherweise gute Noten.

ASPIRIN COMPLEX mangelhaft

Öko-Test prüfte Grippe-Präparate auf ihre Wirksamkeit, Verträglichkeit und Gesundheitsrisiken hin. ASPIRIN COMPLEX erhielt die Note „mangelhaft“, weil das Mittel Pseudoephedrin zur Abschwellung der Nasenschleimhaut enthält. Dieser den Amphetaminen verwandte Stoff erhöht nach Meinung der TesterInnen die Gefahr von Nebenwirkungen. Zudem hat er ihnen zufolge einen aufputschenden Effekt, was zu Unruhe, Angst-Gefühlen und Schlafstörungen führen kann.

„Fett weg“-Spritze kommt

Mangels erfolgreicher neuer Arzneien zur Behandlung schwerwiegender Krankheiten will der Leverkusener Multi verstärkt von der steigenden Nachfrage nach Lifestyle-Präparaten profitieren. So entwickelt er gemeinsam mit dem Unternehmen KYTHERA eine Substanz, die – unter die Haut gespritzt – kleinere Fettpolster am Kinn auflösen soll. Im Frühjahr hat BAYER die dritte und letzte Testphase mit der „Fett weg“-Spritze angeblich erfolgreich abgeschlossen. Der Pharmazeut Gerd Glaeske warnt vor der Neuentwicklung. Er befürchtet, die zerstörten Fettzellen könnten im Körper umherwandern, zusammenklumpen und Gefäß-Verschlüsse oder Schlaganfälle verursachen. Zudem prophezeit er Hautschäden an den behandelten Stellen.

TRASYLOL-Teilverkauf

BAYER hat die Vertriebsrechte für die Arznei TRASYLOL, die zur Blutstillung nach Bypass-Operationen zum Einsatz kommt, an das niederländische Unternehmen NORDIC verkauft. Nur in den USA vermarktet der Leverkusener Multi das Mittel weiterhin selber. Der Pharma-Riese musste das Medikament 2007 aus dem Verkehr ziehen, weil Untersuchungen es für tausende Sterbefälle und Nebenwirkungen wie Nierenversagen, Schlaganfälle und Herzerkrankungen verantwortlich gemacht hatten. Erst im Februar 2012 hob die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA das Verbot wieder auf. Nach Ansicht der Behörde wies die so genannte BART-Studie des „Ottawa Hospital Research Institutes“, die im Jahr 2007 den Ausschlag für den Verkaufsstopp gegeben hatte, gravierende Mängel auf, was die ForscherInnen jedoch zurückweisen (Ticker 2/12).

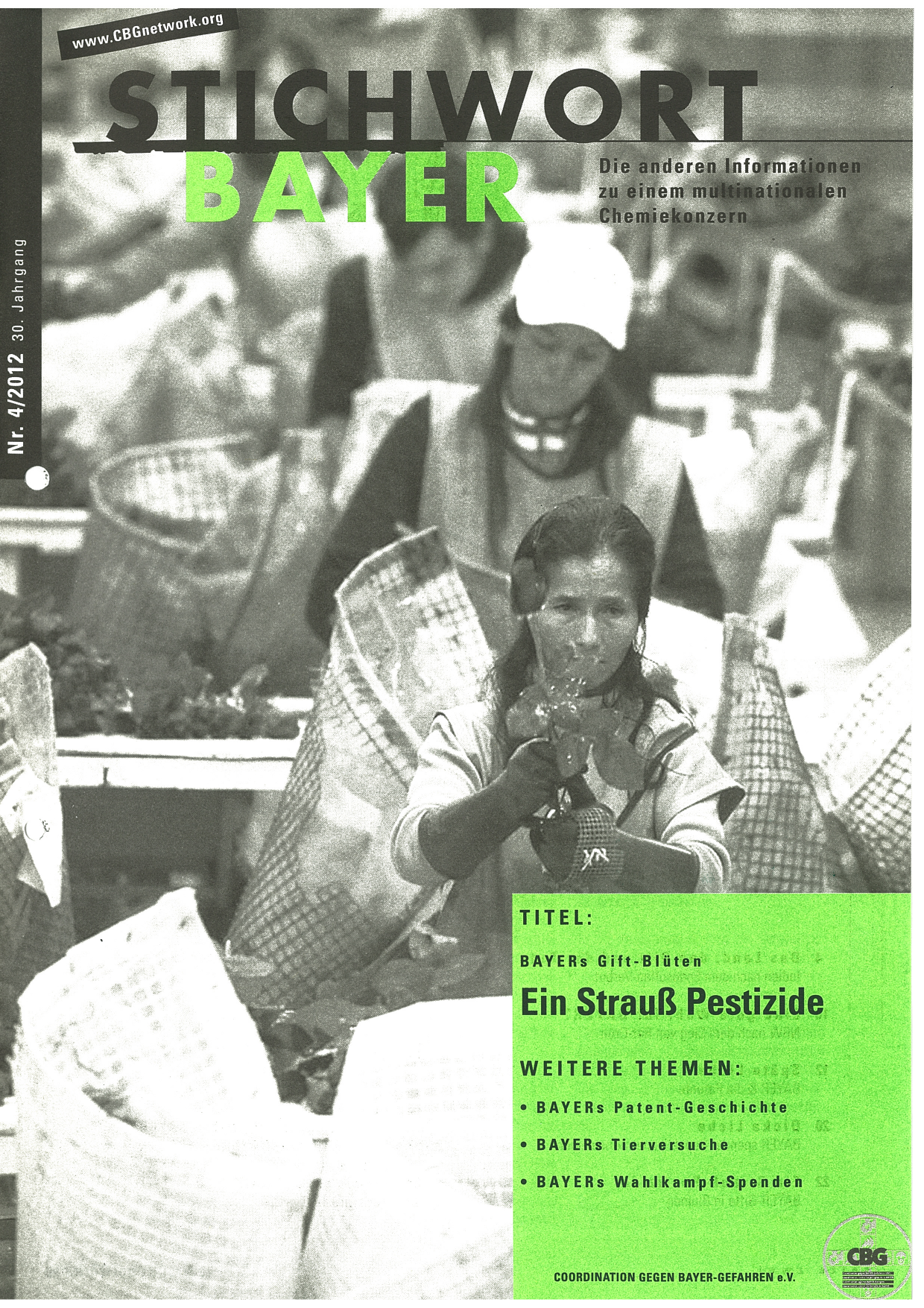

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Mehr Bio-Pestizide

BAYER hat für 425 Millionen Dollar das US-Unternehmen AGRAQUEST gekauft. Es stellt Pestizide auf biologischer Basis her, die etwa mittels Bakterien Pilzbefall vorbeugen. Nach Ansicht der Nachrichtenagentur Reuters reagiert der Leverkusener Multi, der bisher mit VOTIVO nur ein einziges solches Mittel in seinem Sortiment führt, damit auf die hohe Nachfrage von Obst- und GemüseanbauerInnen nach Substanzen, die keine Chemikalien enthalten.

Berufskrankheit „Parkinson“

Pestizide haben Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem. Besonders Menschen, die täglich mit Agrochemikalien umgehen, setzen sich einem Gesundheitsrisiko aus. So erkranken LandwirtInnen häufiger an Parkinson als der Durchschnitt der Bevölkerung. Frankreich hat daraus die Konsequenz gezogen und die Gesundheitsstörung offiziell als Berufskrankheit bei Bauern und Bäuerinnen anerkannt. In der Bundesrepublik ist das vorerst nicht zu erwarten, obwohl die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft schon Anträge bewilligt hat. „Die hier und in Frankreich zugelassenen Pestizide sind unterschiedlich, das Versicherungssystem ist anders“, wiegelt Franz-Josef Heufert von der „Landwirtschaftlichen Sozialversicherung Nordrhein-Westfalen“ ab. Zudem gibt es nach Ansicht Heuferts wie auch des „Bundesinstituts für Risiko-Bewertung“ angeblich keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise für einen Zusammenhang zwischen Ackergiften und Parkinson-Erkrankungen.

Glyphosat im Urin

Das Anti-Unkrautmittel Glyphosat kommt hauptsächlich in Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe, aber auch zusammen mit BAYER-Produkten wie der Baumwolle „GHB 614“ zum Einsatz. WissenschaftlerInnen der Universität Leipzig wiesen das Mittel jetzt im menschlichen Urin nach. Da die ProbandInnen beruflich oder privat nicht mit dem Stoff umgingen, vermuten die ForscherInnen Nahrungsmittel als Überträger. Und tatsächlich spürte das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium die Substanz, die auch Geburtsschäden auslösen kann, bereits in Import-Linsen und Haferflocken auf (Ticker 3/12).

PFLANZEN & SAATEN

BAYER kauft Melonen-Saatgut

Der Leverkusener Multi baut sein Sortiment mit Gemüse-Saatgut weiter aus und erwirbt vom US-Unternehmen ABBOTT & COBB das Wassermelonen-Geschäft. Mittlerweile verfügt BAYER über 28 Arten und 2.500 Gemüsesaatgut-Sorten und strebt damit für 2012 einen Umsatz von drei Milliarden Euro an.

GENE & KLONE

Schlappen für NEXAVAR

Bereits im Jahr 2008 musste der Leverkusener Multi Tests mit NEXAVAR (Wirkstoff: Sorafenib) bei der Indikation „Lungenkrebs“ abbrechen. Trotzdem unternahm er mit dem Medikament bei der Diagnose „fortgeschrittener Lungenkrebs“ noch ein weiteren Anlauf. Doch dieser Versuch scheiterte im Mai 2012 wenig überraschend. Eine Kombinationstherapie von NEXAVAR und dem „ASTELLAS PHARMA“-Präparat TARCEVA zur Behandlung von fortgeschrittenem Leberkrebs brachte auch nicht das erhoffte Ergebnis. Bei Haut-, Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte sich die Arznei ebenfalls schon als wirkungslos erwiesen.

BETAFERON hält MS nicht auf

BETAFERON ist BAYERS profitabelste Arznei; allein im ersten Halbjahr 2012 setzte der Pharma-Riese damit über 900 Millionen Euro um. Mit der Wirkung steht es allerdings nicht zum Besten. Das Mittel kann zwar Rückfälle verhindern und Hirn-Schädigungen aufhalten, das Fortschreiten der Krankheit allerdings nicht unterbinden. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Universitätsklinik Basel unter Leitung von Ludwig Kappos. „Wir fanden keinen Beleg dafür, dass die Gabe von Beta-Interferon zu einer Verzögerung des Fortschreitens der Behinderung bei Patienten mit schubförmiger MS führt“, schreiben Kappos und seine MitarbeiterInnen im Journal of the American Medical Association.

Markt-Rücknahme von MABCAMPATH

Das von BAYER und GENZYME gemeinsam entwickelte Gentech-Medikament MABCAMPATH (Wirkstoff: Alemtuzumab) hat eine Zulassung zur Behandlung einer seltenen Leukämie-Art. Diese PatientInnen stehen jetzt allerdings auf dem Schlauch. Die beiden Konzerne wollen das Mittel nämlich zur Therapie von Multipler Sklerose einsetzen, wo es achtmal so viele Betroffene gibt und entsprechend mehr zu verdienen. Deshalb haben die Unternehmen die Arznei für die bisherige Indikation kurzerhand aus dem Verkehr gezogen. Die Genehmigungsvorschriften würden es nicht erlauben, ein erst in der Klinischen Prüfung befindliches Medikament schon verfügbar zu halten, sagte GENZYME zur Begründung. „Dies ist ein Musterbeispiel für eine unethische Markt-Politik. Der Shareholder-Value wird hier in bisher nicht dagewesener Weise vor das Patienten-Wohl gesetzt“, empörte sich Torsten Hoppe-Tichy vom „Bundesverband Deutscher Krankenhaus-Apotheker. Auch die „Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie“ kritisierte das Vorgehen der Pharma-Riesen scharf.

Verunreinigungen durch LL601-Reis

Im Jahr 2006 war der gentechnisch veränderte Langkorn-Reis „LL601“ von BAYER weltweit in Supermärkten aufgetaucht, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nirgendwo eine Zulassung für die gegen das hochgefährliche Herbizid Glufosinat (Produktname: LIBERTY) resistente Sorte vorlag. Und Kontaminationen gibt es weiterhin, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ mitteilte. 2008 fand sich LL601 drei Mal in Handelsreis und Heimtier-Produkten und 2010 einmal in Handelsreis. Europa-weit gingen 2008 sieben LL601-Meldungen und eine LL62-Meldung ein, 2010 und 2011 jeweils eine. Insgesamt kam es ab 2008 in der Bundesrepublik zu 105 Fällen von Lebensmittel-, Futtermittel- oder Saatgut-Verunreinigungen durch Gen-Pflanzen, im restlichen Europa zu 242, was eindeutig die Unbeherrschbarkeit der Risiko-Technologie demonstriert.

Patentierte Kontaminationssuche

Nach Recherchen von NO PATENTS ON SEEDS hat das „Europäische Patentamt“ im Jahr 2011 rund 140 Patente auf Pflanzen erteilt. BAYER erhielt davon 22 – nur BASF bekam mehr. Auch das Eigentumsrecht an der gegen das Herbizid Glufosinat resistenten Sojabohne A5574-127 erwarb der Leverkusener Multi. Er darf damit sogar Saatgut exklusiv auf eine Verunreinigung mit dieser Sorte untersuchen. „Das neue Patent könnte nun dazu genutzt werden, unabhängige Kontrollen zu verhindern“, warnt NO PATENTS ON SEEDS.

BAYER entwickelt Gentech-Weizen

Die australische „Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation“ (CSIRO) hat im Labor einen gentechnisch veränderten Weizen entwickelt, der bis zu 30 Prozent mehr Erträge abwerfen soll. Den Zugriff auf diese Technologie will sich nun BAYER sichern. Deshalb ging der Leverkusener Multi mit CSIRO sowie der „Grains Research and Development Cooperation“ (GRDC), welche die Versuche finanziell unterstützt hatte, eine Forschungskooperation ein. So fügte er seinen zahlreichen Weizen-Verbünden (Ticker 3/12) einen weiteren hinzu.

Immer mehr Bt-Resistenzen

BAYER & Co. bauen in ihre Laborfrüchte gern das Gift-Gen des Bacillus thuringiensis (Bt) ein, um Schadinsekten zu töten. Diese können sich jedoch immer besser auf die Substanz einstellen, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ mitteilte. So trotzt beispielsweise in China und Indien die Baumwoll-Kapseleule dem Stoff, in Japan, Malaysia, auf den Philippinen und in den USA die Kohlschabe, in Kanada die Aschgraue Höckereule, in Puerto Rico der Eulenfalter und in Südafrika die „Busseola fusca“-Raupe.

Glufosinat-Verkauf boomt

Im letzten Jahr hat das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ BAYERs Pestizid Glufosinat wegen seiner großen Gefahren für AnwenderInnen und VerbraucherInnen verboten und damit eine Anordnung der Europäischen Union umgesetzt. Außerhalb der EU-Grenzen erfreut sich die gesundheitsgefährdende Substanz aber einer steigenden Beliebtheit. In den USA kommt der Leverkusener Multi mit der Lieferung des Herbizids gar nicht mehr nach, hauptsächlich weil sich das Konkurrenz-Produkt Glyphosat von MONSANTO als zunehmend wirkungslos gegen den Wildwuchs auf den Feldern erweist. Das gleiche Schicksal könnte dem Ackergift, das der Konzern unter dem Namen LIBERTY vermarktet und bevorzugt zusammen mit seinen gegen dieses Mittel resistenten Gen-Pflanzen anbietet, jedoch auch bald blühen. Diese Situation hat DOW AGROSCIENCES schon dazu veranlasst, die Zulassung für ein genmanipulierte Soja-Sorte zu beantragen, die nicht nur gegen Glyphosat und Glufosinat, sondern auch gegen das berühmt-berüchtigte „Agent Orange“-Pestizid 2,4-D immun ist, an dessen Produktion dereinst die BAYER-Tochter MOBAY beteiligt war.

WASSER, BODEN & LUFT

BAYERs PFC-Einleitungen

Perfluorierte Kohlenwasserstoff-Verbindungen (PFC) sind hochgiftige, schwer abbaubare chemische Substanzen. Nach Recherchen des BUND leitet kaum ein Unternehmen eine solche Menge dieser Stoffe in den Rhein wie der Leverkusener Multi. Lange Zeit gelangten per annum sechs Tonnen PFCs made by BAYER in den Rhein. Mittlerweile „beschränkt“ sich der Konzern auf eine Tonne pro Jahr.

Mehr Pestizide in Gewässern

Bei den Zulassungsverfahren für die Pestizide von BAYER & Co. prüfen die Behörden auch, in welchem Maße die Agro-Chemikalien die Gewässer verunreinigen. Mit Hilfe von mathematischen Modellen bestimmen die zuständigen Stellen die voraussichtliche Belastung. Das „Institut für Umweltwissenschaften“ der Universität Koblenz/Landau hat diese Berechungen nun einmal einer genaueren Prüfung unterzogen. Das Ergebnis: Die tatsächliche Verschmutzung mit Chlorpyrifos – enthalten unter anderem in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER – liegt weit höher als die prognostizierte. Professor Dr. Ralf Schulz tritt deshalb für eine grundlegende Revision der Risiko-Bewertung ein und fordert darüber hinaus: „Die Industrie als Zulassungsinhaber muss ihrer Verantwortung für einen vorsorgenden Umweltschutz gerecht werden und sich an einer Ursachen-Aufklärung beteiligen“. Auch an unabhängig gewonnenen Daten zu den Ackergift-Rückständen in den Flüssen fehlt es laut Schulz.

Strengere Auflagen für Anlagen

Die Bundesregierung hat einen Gesetzes-Entwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie für Industrie-Emissionen vorgelegt. Das Paragraphen-Werk schränkt die Möglichkeit zur Überschreitung von Grenzwerten für den Stickoxid- und Schwefeldioxid-Ausstoß ein und schreibt BAYER & Co. vor, bei der Stilllegung von Anlagen für eine Sanierung von Böden und Grundwasser zu sorgen. Zudem erweitert der Gesetzgeber die Informationspflichten der Konzerne.

Mehr Müll in Leverkusen-Bürrig

Neben der von der CURRENTA in Leverkusen-Bürrig betriebenen Sondermüll-Verbrennungsanlage entsteht eine Aufbereitungsanlage für die bei der Abfall-Behandlung übrig bleibenden Ofen-Schlacken. Mit den Planungen dafür betraute die Betreiber-Gesellschaft AVEA dann auch gleich die 60-prozentige BAYER-Tochter, die zudem nach der Fertigstellung des Baus jährlich bis zu 25.000 Tonnen Rostasche aus eigener „Produktion“ anliefern will. Größere Umweltbelastungen schlossen die beiden Unternehmen aus. Der Entstehung giftiger Staubwolken beabsichtigen sie etwa mit Berieselungsvorrichtungen entgegenzuwirken.

Noch mehr Gestank in Bergkamen

Bereits seit Jahren klagen die AnwohnerInnen des Bergkamener BAYER-Werkes über Geruchsbelästigungen, die von der Kläranlage ausgehen. Die 2008 eingeleiteten Umbau-Maßnahmen haben bislang keine Abhilfe schaffen können. Aus immer neuen Quellen dringt Gestank nach außen. Ende Juli 2011 sorgte eine defekte Pumpe für schlechte Luft. Wenige Tage später flossen unvorhergesehen saure und basische Abwässer zusammen, was übel aufstieß (Ticker 4/11). Einem erneuten Angriff auf die Riech-Organe begegnete der Konzern dann mit einer Entfernung des Klärschlamms und der Ablagerungen in den Auffangbecken. Ende Juli 2012 schließlich traten an einigen Leitungen Risse auf, durch die Abwässer sickerten und Duftmarken setzten. BAYER-Sprecher Martin Pape versuchte umgehend abzuwiegeln: „Der Schaden ist im mikrobiologischen Teil der Anlage entstanden. Dieser Teil ist nicht sehr geruchsintensiv.“

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

Giftlager Chemie-„Park“

Im Frühjahr 2011 gelang es der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) erstmals, Angaben über die auf den Werksarealen von BAYER gelagerten gefährlichen Chemikalien zu erhalten – trotz des Umweltinformationsgesetzes hatte der Leverkusener Multi vorher stets erfolgreich blocken können. 2012 stellte die CBG eine zweite Anfrage, diesmal nicht die Lage in Dormagen, sondern in Leverkusen betreffend. Demnach lagert BAYER MATERIAL SCIENCE im Chemie-„Park“ 1.600 Tonnen sehr giftiger, 9.200 Tonnen giftiger Stoffe und 3.400 Tonnen leicht entzündlicher Flüssigkeiten. Allein 42 Tonnen des Giftgases Phosgen befinden sich auf dem Gelände Und dazu kommen noch die Chemikalien-Bestände der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA und des Unternehmens LANXESS. Professor Jürgen Rochlitz, Mitglied des CBG-Beirates und der vom Bundesumweltministerium eingesetzten „Kommission für Anlagensicherheit“, hält die Zahlen für besorgniserregend: „Bei BAYER werden weiterhin in großem Umfang hochgefährliche Chemikalien eingesetzt. Auffällig ist zum Beispiel die beachtliche Menge von Ethylenoxid und Propylenoxid – immerhin Stoffe, die sowohl krebserregend als auch hochentzündlich sind. Auch die großen Mengen krebserzeugender Stoffe stellen ein besonderes Gefährdungspotential dar. Zu fordern ist eine Substitution dieser besonders risikoreichen Chemikalien.“

Triclosan schädigt Muskeln

Triclosan kann die Muskeln schädigen. Der antibakteriell wirkende Stoff, der unter anderem in BAYERs FUNSOL-Spray gegen Fußpilz und -geruch enthalten ist, schränkt nach Forschungen von Isaac Pessah die Funktion zweier zwei Proteine ein, welche für die Kalzium-Versorgung der Muskelzellen sorgen. „Die Behörden sollten daher sehr genau prüfen, ob diese Substanz wirklich weiterhin in Konsum-Produkten verwendet werden darf“, rät der in Davis an der University of California lehrende Wissenschaftler.

Eine Million Chemie-Tote

Einer neue Studie des UN-Umweltprogrammes UNEP zufolge sterben in der „Dritten Welt“ jährlich über eine Million Menschen durch Pestizide oder andere Chemikalien. Damit gehören diese Vergiftungen weltweit zu den fünf häufigsten Todesursachen. Als Gründe für die besorgniserregenden Zahlen nennt der Report die gestiegene Chemie-Produktion in den armen Ländern, laxe Umweltgesetze, mangelnde Aufklärung über die Handhabung der gefährlichen Produkte und das Fehlen von Schutzkleidung. „Eine konzertierte Aktion von Regierungen und Industrie ist nötig, um die wachsenden Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren, die durch einen nicht nachhaltigen Umgang mit Chemikalien entstehen“, erklärte die UNEP. Die Institution könnte auf dem kleinen Dienstweg zur Handlung schreiten: BAYER gehört nämlich zu ihren Sponsoren (siehe auch PROPAGANDA & MEDIEN). Der Leverkusener Multi und die anderen bundesdeutschen Chemie-Unternehmen lehnen allerdings eine Mitverantwortung für die eine Million Toten ab. Deutsche Hersteller seien kaum in ärmeren Ländern aktiv, nur 13 Prozent der Exporte gingen nach Asien und bloß 1,7 Prozent nach Afrika, erklärte eine Sprecherin des „Verbandes der Chemischen Industrie“ gegenüber der taz.

BEPANTHOL-Lipstick ungenügend

Öko-Test hat Lippenstifte mit UV-Filtern zum Schutz vor Sonnen-Strahlen untersucht. BAYERs BEPANTHOL LIPSTICK LSF 30 bewertete die Zeitschrift mit „ungenügend“. Für die schlechte Note sorgten hormonell wirksame Inhaltsstoffe wie Ethylhexyl Methoxycinnamate sowie andere gesundheitlich nicht unbedenkliche Substanzen wie Paraffine und Silikon.

NANO & CO.

Explosive Nano-Stäube

Die Nanotechnologie lässt Werkstoffe auf Mikro-Formate schrumpfen. Darum können Nano-Stäube schneller explodieren als andere Stäube, denn mit abnehmender Größe nimmt die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen zu, weshalb die Winzlinge rascher oxidieren und entflammen. Ab einer Konzentration von 500 Gramm pro Kubikmeter Luft besteht nach den Angaben von BAYER auf dem Sicherheitsdatenblatt für die Nano-Röhrchen vom Typ BAYTUBES C 70 P oder C 150 P eine Staubexplosionsgefahr.

Greim als Nano-Gutachter

Die Nanotechnologie lässt Werkstoffe auf winzig kleine Größen schrumpfen. Dabei entwickeln BAYERs BAYTUBES und andere Nano-Produkte jedoch unbekannte und nicht selten gefährliche Eigenschaften. Genau dies stand dann auch bei dem Erörterungstermin zum Genehmigungsantrag der Firma H. C. STARCK, die ihre BAYTUBES-Herstellung von einem Versuchsbetrieb auf Normalproduktion umstellen und darüber hinaus ausweiten will, auf der Tagesordnung. Deshalb gab das Regierungspräsidium Freiburg im Laufe des Verfahrens auch ein Arbeitsschutz-Gutachten in Auftrag (Ticker 3/12). Für die Anfertigung hat die Behörde allerdings den Richtigen gefunden: Professor Helmut Greim. Der Toxikologe hat BAYER bereits im Holzgifte-Prozess sowie im Fall des Pestizides Lindan verteidigt und auch sonst allen möglichen Giften von Dioxin bis Pentachlorphenol (PCP) Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausgestellt.

CO & CO.

Suche nach Hohlräumen

Die Bezirksregierung sucht noch bis November 2012 Teile des Streckenverlaufs von BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline nach Hohlräumen ab, die sich durch Ausspülungen und Kohlensäure-Verwitterungen in unterirdischem Kalkgestein bilden können. Sollten die PrüferInnen auf solche Bodenverhältnisse stoßen, so bedürfte das laut Pressesprecherin Marielle Erb „gesonderter Vorkehrungen für einen sicheren Leitungsbetrieb“ der Giftgas-Röhre.

PLASTE & ELASTE

Windkraft-Zentrum in Dänemark

BAYERs Kunststoff-Sparte will vom Boom regenerativer Energien profitieren und hat zu diesem Zweck an ihrem dänischen Standort Otterup ein Kompetenz-Zentrum für Windkraft eröffnet. Polycarbonate, Polyurethane, Lacke und Klebstoffe beabsichtigt BAYER MATERIAL SCIENCE den Herstellern der Anlagen zu liefern.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

Gas-Austritt in Chemie-„Park“

Bei der auf dem Gelände des Dormagener Chemie-„Parks“ ansässigen Gefahrgut-Spedition HOYER kam es am 10.9.2012 zu einem Unfall. Aus der undichten Leitung einer Behälter-Reinigungsanlage trat Chlorwasserstoff aus. 25 Beschäftigte erlitten Augen- und Atemwegsreizungen, drei von ihnen mussten kurzzeitig ins Krankenhaus. 32 Feuerwehr-Kräfte waren im Einsatz; die Polizei sperrte bis zum Nachmittag alle Straßen rund um das Gelände ab. Seit 1999 operiert HOYER vom Chemie-„Park“ aus, macht für BAYER und weitere Unternehmen Chemikalien und andere Güter „reisefertig“ und transportiert sie. Der Leverkusener Multi nutzte das sogleich dazu, Abfüll-Arbeiten auszugliedern und der Logistik-Firma zu übertragen. Schon damals befürchteten einige BeobachterInnen Schlimmes. „Das Gefährdungspotenzial im Chemie-„Park“ BAYER wächst damit weiter“, so kommentierte etwa die Dormagener Grüne Irene Schnoor die Ansiedlung vor dreizehn Jahren.

STANDORTE & PRODUKTION

Subventionierte Standort-Verlegung

Im Zuge seines 800 Millionen Euro schweren Rationalisierungsprogramms, das 4.500 Arbeitsplätze vernichtet, verlegt BAYER Teile der Rechnungslegung wie etwa die Kunden- und Lieferantenbuchhaltung von Leverkusen nach Asien und Osteuropa (Ticker 2/12). Und dabei kassiert der Leverkusener Multi auch noch Subventionen. So verlockte das Städte-Dreieck Danzig/Sopot/Gdynia den Konzern mit einer Prämie von fast 200.000 Euro, der Region den Vorzug vor anderen möglichen Standorten zu geben.

BAYER nutzt Standort-Wettbewerb

Die Stadt Monheim hat den Standort-Wettbewerb mit einer Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 300 Prozentpunkte verschärft. Weniger verlangt keine Kommune in Nordrhein-Westfalen. Dies ließ sich BAYER nicht zweimal sagen. Der Multi verlegte seine Patent-Abteilung von Leverkusen nach Monheim, wo er gegenüber seinem Stammsitz 180 Prozentpunkte Gewerbesteuer spart, und vernichtete dabei auch gleich noch 25 der 200 Arbeitsplätze (Ticker 2/12).

Monheim will mehr Sicherheit

Im Februar 2012 erteilte die Bezirksregierung Köln der von BAYER in Dormagen geplanten Kunststoff-Anlage eine Vorgenehmigung, obwohl die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Verbände letztes Jahr in einer Anhörung viele Vorbehalte geäußert hatten. So beanstandeten sie etwa die fehlenden Angaben zur Umweltbelastung, eine mangelhafte Störfall-Vorsorge und eine ungenügende, da nur mit Blech statt mit Beton vorgenommene Ummantelung der Produktionsstätte. Zudem traten die Initiativen für den Einbau einer Schutzwand ein, die bei einer Explosion mit nachfolgendem Phosgen-Austritt neutralisierendes Ammoniak freisetzen könnte, und stellten in Frage, ob der Sicherheitsabstand der Fertigungsstätte zu Wohnsiedlungen ausreicht. Die Bezirksregierung hatte das zum Anlass genommen, ein Chemie-Werk mit einer Betonhülle zu besichtigen, BAYER einen Prüfauftrag zur Abstandsregelung zu erteilen und die Erstellung eines Katastrophen-Planes anzumahnen. Nach Bekanntgabe der Vorgenehmigung forderte auch die Stadt Monheim Nachbesserungen. Sie verlangte die Installierung von Hochleistungssirenen sowie von Mess- und Warn-Einrichtungen am Rheinbogen. „Die Einwände werden bei der abschließenden Genehmigung alle noch einmal rechtlich gewürdigt“, versprach die Kölner Behörde.

IMPERIUM & WELTMARKT

BAYER kauft ARKEMA-Sparte

BAYER hat von dem französischen Konzern ARKEMA die Kunststoffplatten-Sparte mit den entspre