AKTION & KRITIK

StudentInnen-Protest gegen BAYER & Co.

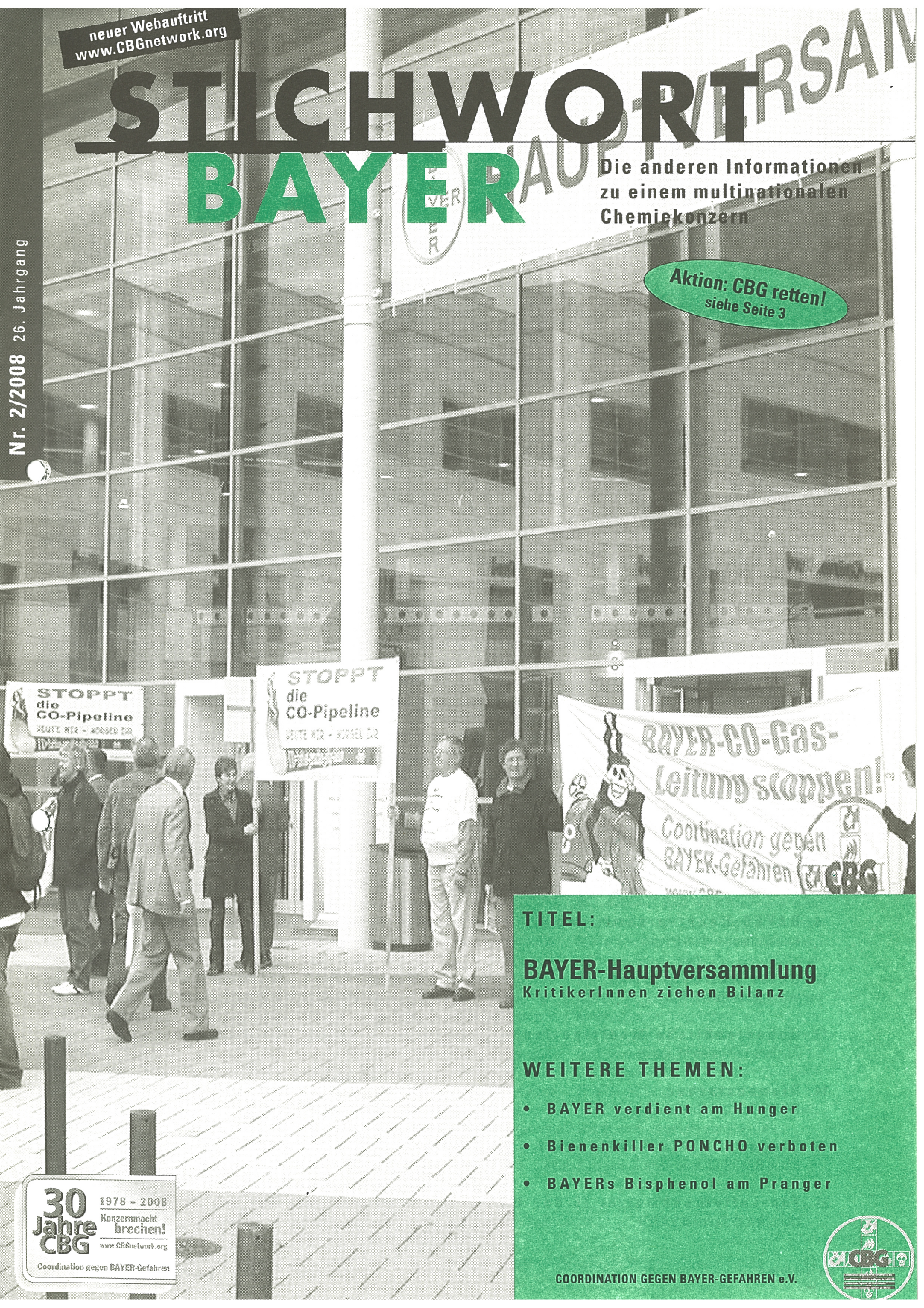

Am 21. Mai 2008 haben 50 Kölner StudentInnen unter dem Motto „Reclaim the Uni“ das Rektorat ihrer Hochschule besetzt, um gegen Studiengebühren und „den Verkauf der Universität an die Wirtschaft“ zu protestieren, wie er sich vor allem durch die Installierung des Hochschulrates manifestiert, in dem unter anderem VertreterInnen von BAYER und der DEUTSCHEN BANK über die Geschicke der Bildungseinrichtung befinden (siehe auch FORSCHUNG & LEHRE). „Damit wird die studentische Mitbestimmung weiter abgebaut und die, im Bildungsbereich unter anderem durch den Bologna-Prozess verschärfte kapitalistische Verwertungslogik weiter bedient. StudentInnen werden zu Marktobjekten degradiert, und eine Elite-Bildung wird gezielt gefördert. Das können wir uns nicht gefallen lassen und werden weiter im Sinne von Reclaim the Uni aktiv sein“, erklärten die ProtestlerInnen. Und sie hielten Wort: Nach der Räumung durch die Polizei riefen die Studierenden ein Aktions- und Infocamp auf dem Uni-Gelände ins Leben.

Trasylol: Arzt kritisiert FDA

Im November 2007 musste BAYER die vor allem zur Blutstillung bei Operationen verwendete Arznei TRASYLOL vorläufig vom Markt nehmen. Bei einer Studie zur Verträglichkeit des blutstillenden Präparates hatten die Todesfälle ein solches Ausmaß angenommen, dass die WissenschaftlerInnen die Tests abbrachen und sofort die Arznei-Aufsicht informierten. Nach einer weiteren Untersuchung folgte dann im Mai 2008 das endgültige Aus. Auch zuvor schon hatten eine Reihe von Expertisen auf das Risiko-Potential des BAYER-Mittels hingewiesen, unter anderem die des Mediziners Dennis Mangano. Dieser hat der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA deshalb vorgeworfen, zu spät gehandelt zu haben. Wäre das Verbot gleich nach der Veröffentlichung seiner Forschungen im Januar 2006 erfolgt, so hätten ihm zufolge viele Menschen nicht zu sterben brauchen. „Nach meinen Berechnungen hätten 22.000 Leben gerettet werden können“, empörte sich Mangano.

ManagerInnen-Haftung gefordert

Der Präsident des nordrhein-westfälischen Handwerkstags, Wolfgang Schulhoff, tritt für die Einführung einer ManagerInnen-Haftung ein, um die Konzern-LenkerInnen zu einem verantwortlicheren Handeln zu animieren. Seiner Ansicht nach begünstigt der rechtsfreie Raum „Vorstandsetage“ die Orientierung auf eine „kurzfristige Gewinn-Maximierung und vernebelt hierdurch den notwendigen Blick für eine nachhaltige Gewinn-Optimierung“. Auch auf die BAYER-Vorstände dürfte die Vorstellung disziplinierend wirken, künftig für illegale Preisabsprachen, Pharma-GAUs oder Chemie-Unfälle persönlich einstehen zu müssen.

Geringere ManagerInnen-Gehälter?

Die SPD will die ManagerInnen-Gehälter begrenzen. Konnten BAYER & Co. die üppigen Bezüge ihrer Top-Angestellten bislang sogar noch von der Steuer absetzen, so soll dies nach den Vorstellungen einer sozialdemokratischen Arbeitsgruppe künftig nur noch bis zu einer Höhe von einer Million Euro möglich sein. Davon erhoffen sich die SPDlerInnen eine disziplinierende Wirkung. Zudem plädiert die Partei dafür, die Entlohnung der ManagerInnen an ihre Leistungen und die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung zu koppeln. Die Entscheidung über die Vorstandsentlohnung möchten die SozialdemokratInnen zudem in Zukunft nicht mehr kleinen Ausschüssen überlassen, sondern dem Aufsichtsrat überantworten.

ÄrztInnen-Vertreter kritisiert BAYER & Co.

Das „Kölner Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) führt Kosten/Nutzen-Analysen von Arzneimitteln durch, was eine Streichung von Medikamenten aus dem Erstattungskatalog der Krankenkassen zur Folge haben kann. Deshalb erfreut es sich bei BAYER & Co. keiner allzu großen Beliebtheit. Mit allen erdenklichen Methoden versuchen die Pharma-Unternehmen, dem Institut die Arbeit zu erschweren. So haben die Konzerne Druck auf GutachterInnen ausgeübt, keine Expertisen mehr für das IQWiG anzufertigen und im Falle von Zuwiderhandlungen mit dem Streichen von Forschungsgeldern gedroht. „Als Forscher muss ich mir genau überlegen, ob ich 70.000 Euro für eine IQWiG-Studie annehme und dafür auf höhere Mittel der Industrie verzichte“, schilderte Andreas Köhler, der Vorsitzende der „Kassenärztlichen Bundesvereinigung“, die Zwangslage der MedizinerInnen. Es gebe WissenschaftlerInnen, die sich schon gar nicht mehr trauen, etwas zu veröffentlichen, was das Misstrauen der Pillen-Produzenten erregen könnte, wusste Köhler zu berichten.

Industrie-Abhängigkeit kritisiert

Der Mediziner Erland Erdmann von der Universität Köln hat im November 2007 die Abhängigkeit der Pharmaforschung von der Industrie kritisiert. Dem Arzt zufolge steuert die Pillen-Industrie die Entwicklung neuer Medikamente in erheblichem Maß. Da sich der Staat aus der Finanzierung von Pharma-Studien weitgehend zurückgezogen hat, stehen als Geldgeber nur noch BAYER & Co. zur Verfügung. Aber nicht für umsonst, denn die WissenschaftlerInnen müssen ihrem Sponsoren den Abschlussbericht vorlegen und gegebenenfalls auch Änderungen akzeptieren, so Erdmann. Über die umfangreiche Pharmaforschungskooperation, die BAYER im Frühjahr 2008 mit seiner Universität eingegangen ist (siehe FORSCHUNG & LEHRE), dürfte er deshalb alles andere als erfreut sein.

CBG schreibt BAYER-Claqueur

Vor 50 Jahren nahm der Leverkusener Multi sein Werk im brasilianischen Belford Roxo in Betrieb. Zu diesem Anlass bestellte BAYER bei dem bekannten Journalisten Carl Goerdeler ein Geburtstagsständchen. Natürlich war dann später im Propaganda-Medium BAYER Report nichts Schlechtes über den Jubilar zu lesen. Das lieferte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN Goerdeler in einem Brief nach: Niederschlagung von Streiks mit Hilfe der Militärpolizei, Entlassungen von GewerkschafterInnen, Störfälle, Schadstoff-Emissionen, Produktion gefährlicher Pestizide. „Ist zu erwarten, dass Sie über all dies im BAYER Report hätten berichten können? Nein. Darum wäre es von einem ernst zu nehmenden Journalisten, der in der Zeit und der FR veröffentlicht, zu erwarten gewesen, dass er einen solchen Auftrag nicht annimmt“, schloss das Schreiben.

Brief an Kress

Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Kress war lange Zeit Labor-Leiter bei der BAYER FASER GmbH und in Altersteilzeit, als er im Jahr 2000 in den Landtag einzog. Auch dort bleibt der Politiker aber seinem Arbeitgeber stets in Treue verbunden. So hat die zwischen Dormagen und Krefeld geplante Kohlendioxid-Pipeline in ihm einen der eifrigsten Fürsprecher. Der Pipeline-Gegner Harald Jochums kritisierte diese Unternehmenspolitik jetzt in einem Brief an Kress. Die Antwort von dessen Abgeordnetenbüro spricht für sich: „Eine doppelte, sprich gleichzeitige Tätigkeit als Abgeordneter und Beschäftigter in einem Unternehmen ist auch in seinen Augen nicht erstrebenswert. Andererseits wird er immer wieder angegriffen, weil er früher bei BAYER gearbeitet hat. Sollen die Parlamente denn nur noch aus Rechtsanwälten und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes bestehen? Karl Kress ist direkt gewählter Abgeordneter aus Dormagen, und Dormagen lebt von und mit BAYER, so sehen es die meisten Dormagener Bürger, und deren Interessen hat er ja wohl zu vertreten“.

Brasilien: Aktion gegen Agromultis

In Brasilien haben Kleinbauern und -bäuerinnen Mitte März Aktionen gegen BAYER & Co. durchgeführt. Sie statteten den Zentralen der Agromultis STORA ENSO und MONSANTO einen Besuch ab und kritisierten in einer Presseerklärung die Willfährigkeit des Präsidenten Luiz Ináccio Lula da Silva gegenüber den Global Playern. „Die Regierung von Lula hat dem Druck der Agromultis nachgegeben und den Anbau und Vertrieb der Genpflanzen GUARDIAN (von MONSANTO) und LIBERTY LINK (von der deutschen Firma BAYER) genehmigt“, heißt es in der Veröffentlichung.

1984 ist überall

Nach Ansicht des PR-Beraters Klaus Kocks ist der TELEKOM-Skandal um die Bespitzelung von JournalistInnen und Aufsichtsräte kein Einzelfall. „Der Fisch stinkt vom Kopf. In manchen Chefetagen gibt es die Überzeugung, dass schon das allgemeine Wahlrecht ein Fehler ist. Die da draußen sollen sich gefälligst raushalten, und die Agenten der da draußen sind die Journalisten. In Russland kann ich sie einfach in Treppenhäusern erschießen. Das kann ich hier nicht. Aber ich versuche, sie zu kontrollieren“, so Kocks. Ein Unrechtsbewusstsein entwickeln die ManagerInnen dabei nach Ansicht des Kommunikationsexperten nicht. Sie wähnten sich im Kriegszustand mit der Presse und hielten die Bekämpfung mit Hilfe der „Feindaufklärung“ somit für ein probates Mittel.

KAPITAL & ARBEIT

Ausgliederung der Qualitätskontrolle

Der Leverkusener Multi überlässt die Qualitätskontrolle seiner Pillen zunehmend externen Dienstleistern wie dem Unternehmen L+S und vernichtet so Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns.

LANXESS streicht 270 Jobs

Der Arbeitsplatzvernichtungsmotor bei BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS läuft ohne Unterlass. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr bei seiner Tochter RHEINCHEMIE 70 Arbeitsplätze vernichtet hatte, kündigte es nun an, am kanadischen Standort Sarnia 270 Stellen zu streichen. Der Multi legt dort eine Anlage zur Herstellung von NBR-Kautschuk still und verlagert die Produktion ins französische La Wantzenau.

Schmoldt gegen Mindestlohn

Der BAYER-Aufsichtsrat und Vorsitzende der IG BERGBAU, CHEMIE & ENERGIE, Hubertus Schmoldt, hat sich gegen einen gesetzlichen Mindestlohn ausgesprochen. „Wer einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn fordert, beschädigt langfristig die Tarifautonomie“, meinte Schmoldt und beschädigte so die Bemühungen seines SPD-Genossen Olaf Scholz um verbindliche Lohn-Untergrenzen.

Schmoldt will Leiharbeit eindämmen

Der BAYER-Aufsichtsrat und Vorsitzende der IG BERGBAU, CHEMIE & ENERGIE, Hubertus Schmoldt, hat eine Gesetzes-Initiative zur Eindämmung der Leiharbeit gefordert. „Was wir derzeit erleben, ist, dass die Möglichkeit von Leiharbeit benutzt wird, um feste Beschäftigungsverhältnisse zu umgehen. Und das ist nicht der Sinn der Leiharbeit“, so Schmoldt in einem Interview mit der Faz.

ERSTE & DRITTE WELT

Bald AVELOX gegen Tuberkulose?

Die Pharmamultis haben die ärmeren Staaten nicht in ihrer Kundendatei. Deshalb müssen öffentliche oder private Institutionen einspringen, um Medikamenten-Entwicklungen für Krankheiten zu fördern, die besonders häufig in Entwicklungsländern auftreten. Eine solche Organisation ist die „Global Alliance for TB-Drug-Development“ (siehe auch Ticker 2/06). Bill Gates, die Rockefeller Foundation, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA und diverse andere Vereinigungen finanzieren im Rahmen des Verbundes die Suche nach neuen Tuberkulose-Behandlungsmethoden. So fließt auch Geld für die Erprobung einer Kombinationstherapie von Tbc-Arzneien mit BAYERs Antibiotikum AVELOX. Jetzt geht diese „Neu“-Entwicklung, welche die Behandlungsdauer gerade mal um zwei Monate verkürzen soll, in die dritte und letzte Phase der Klinischen Tests.

„Verbessertes“ Obst in Brasilien

In Brasilien gibt es Melonen, Ananas und Trauben made by BAYER. Der Konzern stattete die Früchte nach eigenen Angaben mit einem intensiveren und süßeren Geschmack aus. Der Haken bei der Sache für den Agro-Multi: „Vielen Kleinbauern fehlt es aber an Know-how und finanziellen Mitteln, um in den Anbau neuer Sorten und Anbaumethoden investieren zu können“. Also spannte der Konzern die Nichtregierungsorganisation „HortiBrasil“ ein und startete die Initiative „Flavour Guarantee“. Diese Organisation fixte bisher ca. 500 Kleinbauern und -bäuerinnen an, mittels BAYER-Unterstützung die geschmacksverstärkten Früchte anzubauen und hofft die LandwirtInnen auf diese Weise in die Abhängigkeit vom Großdealer aus Leverkusen zu treiben.

Globalisierung in Bangladesh

Der Bangladesher Botaniker Pavel Partha hat in der Zeitung The Daily Star beschrieben, mit welcher Gewalt sein Land fit für den globalen Agrarmarkt gemacht wird. Besonders die indigene Gruppe der Mandis, die in den Salzwäldern des Staates von der Landwirtschaft lebt, bekommt diese Brutalität zu spüren. Die Verwaltung des Waldes schreckt nicht einmal vor Morden zurück, um sie zu vertreiben und Agroindustrien zu errichten. „Die langwährende Verbindung zum Land und seinen natürlichen Ressourcen, ja, die Existenz der Mandis selbst, wird nun von den Großplantagen bedroht. Zuerst importierte man Ananasfrüchte. Dann ersetzte man sie durch tödliche Bananengärten. Und Profitjäger wie SYNGENTA, BAYER CROPSCIENCE und ACI (...) machten Madhupur dann endgültig zum Standort von Bananen-Monokulturen“, schreibt der Wissenschaftler.

IG FARBEN & HEUTE

80 Jahre Perlon

Vor 80 Jahren brachten die von BAYER mitgegründeten IG-FARBEN die Kunstfaser Perlon heraus. Kurz zuvor hatte das US-amerikanische Unternehmen DUPONT Nylon lanciert. Die politischen Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und Nazi-Deutschland hinderten die beiden Chemie-Multis nicht daran, sich über Absatzmärkte zu verständigen und ein Kunstfaser-Kartell zu bilden. Bald machte die synthetische Faser dann auch eine Militärkarriere. Die Nazis stuften Perlon als „kriegswichtig“ ein und verwandten es unter anderem für Flugzeugreifen, Seile und Fallschirme. Zum Dank für seine Erfindung verlieh der NS-Staat dem IG-FARBEN-Forscher Paul Schlack sogar das Kriegsverdienstkreuz.

POLITIK & EINFLUSS

Merkel lobt BAYER

Auf ihrer im Mai 2008 unternommenen Südamerikareise machte Angela Merkel auch Station in Mexiko und hielt dort eine Rede vor dem „Deutsch-Mexikanischen Wirtschaftsforum“. Darin lobte sie den Leverkusener Multi ausdrücklich. „Wir sind als deutsche Unternehmen und genauso als deutsche Politiker natürlich immer dafür eingetreten, dass bestimmte Umweltstandards und bestimmte soziale Standards eingehalten werden. Ich glaube, die Mindeststandards der Internationalen Arbeitsorganisation sind ein wichtiger Maßstab. Ich kann hier BAYER beispielhaft für viele deutsche Unternehmen nennen, die zum Beispiel neben der Einhaltung sozialer Standards vor allen Dingen auch Bildungsangebote machen“, sprach die Kanzlerin. Über die Kinderarbeit bei Zulieferer-Betrieben von BAYER, über die Entlassung missliebiger GewerkschafterInnen und über die von den Pestiziden des Multis ausgehenden Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt breitete sie den Mantel des Schweigens aus.

Keine harten Zeiten für LobbyistInnen

Ca. 300 Angestellte von Unternehmen und Verbänden arbeiten als „LeiharbeiterInnen“ für Ministerien, auch BAYER-Beschäftigte waren schon mal mit von der Partie (Ticker 3/07). Trotz einer Welle von Protesten will die Bundesregierung an der Regelung festhalten. Das Fachwissen der „Externen“ sei einfach unverzichtbar, heißt es aus Berlin. Nur in Gesetzestexte darf dieses „Fachwissen“ künftig nicht mehr direkt fließen. Zudem beschloss der Haushaltsausschuss, jedes halbe Jahr einen Bericht über das Wirken der Konzern-EmissärInnen zu erstellen, damit wenigstens ein wenig Transparenz herrscht. Der Organisation LOBBYCONTROL reichen diese Beschränkungen nicht. „Unser Ziel ist klar, und wir werden unser Möglichstes tun, es zu erreichen: Lobbyisten raus aus den Ministerien!“, erklärte die Initiative.

Härtere Zeiten für PolitikerInnen

BAYER & Co. wollen ihre Lobby-Aktivitäten im Pharma-Bereich ausweiten. Das ergab eine Umfrage der Unternehmensberatung RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES, an der ManagerInnen von BAYER, NOVARTIS, ROCHE und anderer Arznei-Riesen teilnahmen. Die Konzern-LenkerInnen begründen ihre gesteigerten Antichambrier-Anstrengungen mit dem immer größeren Einfluss von politischen Entscheidungen auf den Shareholder Value. Hatte die Politik vor fünf Jahren bloß einen Anteil von 17 Prozent am Pillen-Profit, so taxiert ihn Big Pharma heutzutage auf 40 Prozent. Von PatientInnen-Entscheidungen hängt das Arznei-Geschäft dagegen nur zu 18 Prozent ab und von MedizinerInnen-Entscheidungen bloß zu 12 Prozent. „Eine Mehrheit der Unternehmen, so heißt es in der Studie, sieht es daher als notwendig an, in der Lobby-Tätigkeit in den Hauptstädten noch aktiver zu werden und mehr Spezialisten zu engagieren, die den Politikern Pharmaka als wertvoll für das Gesundheitssystem und nicht als Kostenfaktor andienen können“, konstatiert die Faz.

EU: Härtere Zeiten für LobbyistInnen?

Wie das TV-Magazin Monitor im Jahr 2006 enthüllte, arbeiten ca. 100 EmissärInnen von Unternehmen und Verbänden in Ministerien mit, darunter befanden sich zwei von BAYER (Ticker 3/07). Auch in Brüssel bei der EU sind solche „LeihbeamtInnen“ tätig. Ihnen will jetzt aber der EU-Vizepräsident Siim Kallas das Leben schwerer machen. Zum Ende des Jahres kündigte er einen entsprechenden Richtlinien-Vorschlag an.

EU: Härtere Zeiten für LobbyistInnen?

Die Europäische Union hat die Einführung eines Lobbyregisters beschlossen. Dort sollen sich alle InteressensvertreterInnen von BAYER & Co. eintragen, wenn sie weiter Hand an die in Brüssel zur Debatte stehenden Richtlinien legen wollen. Obligatorisch ist das allerdings nicht. Die EmissärInnen der Unternehmen können freundlicherweise auf freiwilliger Basis ohne Namensangabe für mehr Transparenz sorgen und sich auch über ihre genauen Honorare bedeckt halten. Darum gingen Organisationen wie LOBBYCONTROL und CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (CEO) mit der neuen Regelung hart ins Gericht. „Ohne Namen und genaue finanzielle Auskünfte stellt das Register nur eine symbolische Geste dar statt eines ernst zu nehmenden Schrittes nach vorne“, erklärte Olivier Hoedeman von CEO in einer gemeinsamen Presseerklärung lobbykritischer Initiativen.

Wahlkampfhilfe: 141.500 Dollar

BAYER hat sich den US-amerikanischen Vorwahlkampf bisher 141.500 Dollar kosten lassen (Stand: 30. April); die Endrunde dürfte dann wirklich ins Geld gehen. Dabei hat sich der Konzern politisch abgesichert und die Spenden fast paritätisch auf republikanische und demokratische KandidatInnen verteilt. 43 Prozent des Dollarsegens fiel auf die DemokratInnen und 57 Prozent auf die RepublikanerInnen. Das war vor kurzem noch anders, denn an Bush hatte BAYER einen Narren gefressen. 79 Prozent des Leverkusener Wahlkampfbudgets ging an George W. - so eine Quote erreichte kein anderes bundesdeutsches Unternehmen mit Sitz in den USA.

Millionen-schwere Lobby-Aktivitäten

BAYER hat im 1. Quartal 2008 nach Angaben des „Center for Responsive Politics“ fast 1,5 Millionen Dollar in die Pflege der US-amerikanischen politischen Landschaft investiert.

BAYERs Gen-Lobbying

Die beiden Autoren Christoph Then und Antje Lorch haben für die grüne Landwirtschaftsexpertin Ulrike Höfgen eine Studie über den Einfluss der Genmultis auf Behörden-Entscheidungen geschrieben. Detailreich führt die Untersuchung „Kontrolle oder Kollaboration? Die Agro-Gentechnik und die Rolle der Behörden“ auf, mit welchen Methoden BAYER & Co. es schaffen, ihre Politik durchzusetzen. So berieten BAYER, MONSANTO und andere Agromultis 1997 in Amsterdam gemeinsam über die Strategie, die genmanipulierte Sojabohne in Europa zu lancieren. Während MONSANTO dabei auf die Dienste des berüchtigten PR-Unternehmens BURSTON-MARSTELLER zurückgriff, engagiert BAYER in solch kniffligen Fällen gerne die Agentur GENIUS oder TRANSGEN WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION. Bei den Behörden stoßen die Konzerne in der Regel auf wenig Widerstand. So übernahmen diese unbesehen das von den Multis entwickelte Konzept zur wissenschaftlichen Überwachung ihrer Freilandversuche mit den Laborfrüchten. Ein dazugehöriger Fragebogen für LandwirtInnen wurde von zwei Forschern entwickelt, die wissen, was sie den Konzernen schuldig sind: „Die Autoren danken den Firmen BAYER CROPSCIENCE, KWS, MONSANTO, PIONEER und SYNGENTA für die Zusammenarbeit und Unterstützung“. Auch auf europäischer Ebene gelang es den Global Playern, ihre Vorstellung von einem Monitoring zu verwirklichen. Dazu organisierte Detlef Bartsch - ein Wissenschaftler, der schon in MONSANTO-Werbefilmen auftrat und zur Tatzeit für das „Bundesamt für Verbraucherschutz“ sowie für die „Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (EFSA) arbeitete - zwei Workshops mit den Agroriesen - und fertig war das EFSA-Konzept zur Genpflanzen-Kontrolle!

BAYER & Co. schreiben Steinbrück

Das bundesdeutsche Unternehmenssteuerrecht begünstigt die Verlegung von Standorten ins Ausland. So können BAYER & Co. die Kosten für so genannte Funktionsverlagerungen hierzulande von der Steuer absetzen und eine fiskalische Arbeitsteilung betreiben: Die Kosten für Forschung und Entwicklung in der Bundesrepublik steuerlich gelten machen und den mit den fertigen Produkten erzielten Gewinn dann im Ausland veranschlagen, wo die Tarife günstiger sind. Diese Möglichkeit will die Große Koalition jetzt einschränken. Sie plant ein neues Gesetz, das es erlaubt, auch auf im Ausland erzielte Gewinne zuzugreifen und die Funktionsverlagerung zu besteuern. „Damit fließen auch ausländische Standortvorteile, etwa geringere Lohnkosten jenseits der Grenzen, in die Bewertung des Gewinnpotenzials ein, die dann letztendlich zu einer Besteuerung dieser ausländischen Standortvorteile hierzulande führen“, warnt deshalb der Steuerexperte Axel Eigelshoven. BAYER, DAIMLER, BOSCH und andere Unternehmen schritten umgehend zur Tat und schrieben Peer Steinbrück einen Brief. „Die Umsetzung der gesetzlichen Regelung in Gestalt der Rechtsverordnung wird der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland Schaden zufügen“, heißt es in dem Text. Und die Absender dürfen sich durchaus Hoffnungen machen, erhört zu werden, berücksichtigt doch bereits der aktuelle Verordnungsentwurf „in einigen Details die Anregungen der Wirtschaft“, wie das Schreiben festhält.

Emissionshandel mit Ausnahmen

Vor einigen Jahren hat die EU den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten eingeführt. Er sieht vor, BAYER & Co. CO2-Emissionen nur in einer bestimmten Menge zu gestatten. Alles, was über ein bestimmtes Limit hinausgeht, sollte den Konzernen teuer zu stehen kommen, weil sie dafür Verschmutzungsrechte kaufen müssten. Damit wollte Brüssel Anreize zu Klimaschutz-Maßnahmen schaffen. Diese blieben dank der guten Lobby-Arbeit der Konzerne allerdings weitgehend aus: Die Lizenzen zum CO2-Ausstoß waren so großzügig bemessen, dass die Schornsteine der Industrie weiterhin nach Lust und Laune qualmen konnten. Ab 2013 wird es diese Schnäppchen nicht mehr geben. Dann stehen nämlich wirkliche Auktionen mit Verschmutzungszertifikaten an. Aber dem Leverkusener Multi dürfte seine schlechte Klima-Bilanz trotzdem nicht die Geschäftsbilanz verhageln, denn Angela Merkel und Umweltminister Sigmar Gabriel setzten Mitte März gegen den Widerstand von EU-Kommissionsprädident Manuel Barroso eine Ausnahmegenehmigung für Industrie-Unternehmen, die außer-europäische Konkurrenz haben, durch.

BDI wettert gegen Klimapolitik

BAYER & Co. gehen die Klimaziele der Bundesregierung zu weit, weshalb die Konzerne wieder mal die Drohkulisse „Arbeitsplatzvernichtung“ aufbauen. „Wenn die Bundesregierung ihren Plan umsetzt, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent zu senken, sehe ich eine Million Jobs ins Gefahr“, drohte der Präsident des „Bundesverbandes der deutschen Industrie“ (BDI), Jürgen Thumann in einem Interview. Dem BDI-Geschäftsführer Werner Schnappauf bereitet dagegen der Widerstand gegen die auch auf BAYER-Arealen geplanten Kohlekraftwerke Sorge. „Nach der Anti-Kernkraft-Bewegung erleben wir eine Anti-Kohle-Bewegung“, stöhnte er und forderte im gleichen Atemzug eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke.

Berschauer wird „CropLife“-Vorsitzender

Der BAYER-CROPSCIENCE-Chef Friedrich Berschauer hat den Vorsitz des Agrochemie-Weltverbandes „CropLife International“ übernommen. Berschauer kündigte an, die Position hauptsächlich dazu zu nutzen, die Wonnen der Gentechnik anzupreisen. Dabei vermied er das böse Wort allerdings lieber. „Ich möchte, dass sich CropLife International noch wirksamer für die Pflanzenwissenschaften und innovative Agrartechnologien einsetzt. Insbesondere werde ich national und international für politische Rahmenbedingungen arbeiten, die die Einführung vorteilhafter neuer Technologien fördern“, drohte der BAYER-Manager an.

Seehofer streitet für Subventionen

In all ihrer Absurdität hat die Agrarpolitik der EU auch wieder etwas Konsequentes. Die größten Betriebe erhalten die meiste Unterstützung - und auch für den Leverkusener Multi fällt dabei etwas ab. Da Bauer BAYER auf dem Versuchsgut Laacher Hof Experimente mit Zuckerrüben und Getreide durchführt, überwies die Europäische Union im letzten Jahr 100.000 Euro nach Leverkusen. Nach zunehmender öffentlicher Kritik an der Vergabepraxis plant die EU-Kommission jetzt allerdings Kürzungen. Das rief umgehend Landwirtschaftsminister Horst Seehofer auf den Plan, denn das bundesdeutsche Agro-Business profitiert mit seinen Riesenflächen am meisten von der Förderung. Und seine Intervention hatte Erfolg. 45-prozentige Einschnitte für Spitzenverdiener von Brüssels Gnaden konnte er verhindern.

Norwegen als BAYER-Investor

BAYER-Chef Werner Wenning bemüht sich um den norwegischen Staatsfonds als BAYER-Investor und hat sich deshalb Anfang Februar 2008 mit der Finanzministerin des Landes, Kristin Halvorsen, zu einem Gespräch getroffen.

Militarisierung der Wirtschaftspolitik

„Wirtschaft und Politik an der Seite der Bundeswehr“ - unter diesem Motto diskutierten Anfang Juni ca. 100 ManagerInnen von BAYER & Co., PolitikerInnen wie Verteidigungsminister Franz-Josef Jung und Bundeswehrangehörige im Rahmen des von der COMMERZBANK veranstalteten „Celler Trialog 08“ über verstärkte Allianzen. Wie nötig diese Waffenbrüderschaft angeblich ist, erläuterte der nunmehrige Aufsichtsratsvorsitzende der COMMERZBANK, Klaus-Dieter Müller, im Januar vor der Führungsakademie der Bundeswehr. „Wer am Hindukusch Ausbildungslager für Terroristen aushebt“, senkt Müller zufolge nämlich „die allgemeine Prämie für Unsicherheit in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten“. Auch die Prämie für Rohstoffe kann die Bundeswehr für die Industrie nach Meinung von Müller verringern, denn es „stammen über die Hälfte der weltweit produzierten metallischen Rohstoffe aus politisch instabilen Ländern“.

PROPAGANDA & MEDIEN

BAYER-U-Boot bei ARD-Buffet

Seit einiger Zeit hat BAYER das Geschäftsfeld „Männergesundheit“ entdeckt. Passend zu seinen Hormon-Präparaten hat der Konzern „männliche Wechseljahresstörungen“ ausgemacht, mit Hitzewallungen und allem drum und dran, bedingt durch Testosteronmangel. Da diese Krankheit noch weitgehend unbekannt ist, rührt der Pharma-Riese kräftig die Werbetrommel. Dafür kann der Konzern sich auf seinen Dr. Sommer stützen. Immer schon flugs zur Stelle, wenn es galt, BAYERs Potenzmittel LEVITRA anzupreisen, hat es Dr. Frank Sommer mittlerweile zu einem Lehrstuhl in Sachen „Männergesundheit“ an der Hamburger Universitätsklinik gebracht. Nicht nur in der Bunten warb der Professor in der Folge eifrig um Patienten. Mitte März hatte er einen Auftritt in der Sendung ARD-Buffet und durfte da mächtig krankbeten, ohne seine Beziehungen zu BAYER offenzulegen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN schrieb deshalb einen Protest-Brief an die Redaktion.

Noch mehr „Männergesundheit“

BAYERs Krankbeterei in Sachen „Männergesundheit“ geht in eine neue Runde. Auf dem Kongress der „European Association of Urology“ stellte der Leverkusener Multi seine Kampagne „Restore the Man“ vor. „Die Männergesundheit muss ganzheitlich betrachtet werden, nicht nur jede einzelne Krankheit für sich“, erklärte dazu der willige Mediziner Ian Banks. Das Ganzheitliche besteht für den Konzern darin, einen lukrativen Bogen von seinem Potenzmittel LEVITRA zu seinen Hormonpräparaten zu schlagen. Da sowohl „erektile Dysfunktionen“ wie auch Hormonmängel angeblich mit Begleiterkrankungen verbunden sind, hält BAYER eine Rundumversorgung mit seinen Produkten für angezeigt: „Ärzte sollten daher sowohl die erektile Dysfunktion behandeln als auch gleichzeitig den Testosteronwert bestimmen, um sicherzustellen, dass dieser im Normalbereich liegt, welches gegebenenfalls mit einer Testosteron-Therapie erreicht werden kann. Urologen stehen zur Behandlung der erektilen Dysfunktion LEVITRA sowie zur Behandlung eines Testosterondefizits (Hypogonadismus) NEBIDO und TESTOGEL zur Verfügung“. MedizinexpertInnen hingegen betrachten weder „eretile Dysfunktionen“ noch Testosteronmangel als Krankheiten, weshalb diese auch nicht mit physiologischen Begleiterscheinungen verbunden sein können.

Nano-Werbung

Nano leitet sich vom griechischen Wort für Zwerg ab. Die Nanotechnik beschäftigt sich folglich mit der Veränderung von Werkstoffen auf der Mikro-Ebene. BAYER erwartet von der „Zukunftstechnologie“ Millionen-Umsätze und entwickelte bisher spezielle Duftkapseln, Folien, Eishockeyschläger und die BAYTUBE-Kohlenstoffröhrchen. Darum kommt die PR-Kampagne für dieses aussichtsreiche Marktsegment auch nicht gerade in Nano-Dimensionen daher. Mit einer 1-seitigen Zeitungsanzeige bewerben BAYER & Co. unter dem Namen „Chemie macht Zukunft“ die Petitessen. Von einem schweigt die Announce allerdings lieber: Nano macht krank. Dabei wissen die Chemie-Multis das selber ganz genau. „Bei vielen unlöslichen Nanomaterialien ist derzeit nicht auszuschließen, dass die inhalative Aufnahme dieser besonders kleinen Partikel am Arbeitsplatz zu Gefährdungen führen kann“, heißt es in dem vom „Verband der Chemischen Industrie“ gemeinsam mit der „Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin“ herausgegebenen „Leitfaden für Tätigkeiten mit Nanomaterialien am Arbeitsplatz“.

Nano-Euphorie verflogen

Wie das halt immer so geht mit den „Zukunftstechnologien“: Sie starten mit großen Versprechungen, um staatliche Förderung zu akquirieren, und können dann die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Nach der Gentechnologie ereilt jetzt auch die Nano-Technologie dieses Schicksal, wie eine Tagung des „Nanotechnologie-Forum Hessen“ im Herbst 2007 deutlich machte. Die Investitionen überstiegen noch klar die Einnahmen, konstatierten die TeilnehmerInnen. Für einige ForscherInnen ist die neue Wissenschaft dem Laborstadium noch immer nicht entwachsen. Auch für Nano-Kohlenstoffröhrchen, wie sie BAYER unter dem Namen BAYTUBE anbietet, sieht es nicht allzu rosig aus (siehe auch NANO & Co.). Thomas Heimer von der „Frankfurt School of Finance and Management“ zufolge verhindert hier der hohe Preis eine erfolgreichere Vermarktung.

Konvent bringt Buch heraus

BAYERs Aufsichtsratschef Manfred Schneider betätigt sich zusätzlich zu seinem Leverkusener Job nicht bloß noch als Aufseher bei ALLIANZ, LINDE, DAIMLER, RWE und TUI, er gehört auch dem „Konvent für Deutschland“ an. Dort befindet er sich in der zweifelhaften Gesellschaft von Otto Graf Lambsdorff, Jutta Limbach, Roman Herzog, Wolfgang Clement und Klaus von Dohnanyi. Jetzt haben die vielbeschäftigten SeniorInnen wundersamerweise sogar Zeit gefunden, ein Buch zu veröffentlichen. „Mut zum Handeln - wie Deutschland wieder reformfähig wird“ heißt das Machwerk, in dem es mal wieder heftig ruckt und Manfred Schneider sich über das Thema „Politik und Wirtschaft spielen Schicksal für den Bürger“ auslässt.

Wikipedia-Mitarbeiter BAYER

Eifrig hübscht der Leverkusener Multi seine Wikipedia-Einträge auf. Aus einer schnöden Servicegesellschaft wird so ein „internationales Kompetenzzentrum“, und das Kunststoff-Produkt Makrolon bekommt den Zusatz „das Hightech-Polycarbonat von BAYER MATERIAL SCIENCE“ verpasst. Da gibt es aber einen umsichtigen Wikipedisten, der die BAYER-Korrekturen immer wieder rückgängig macht. Das kann der Unternehmenslyriker gar nicht verstehen: „Ich würde gerne wissen, warum Du den von mir geänderten Beitrag zur BAYER BUSINESS SERVICES GmbH immer wieder in die alte Version änderst. Der von mir eingegebene Text ist die offizielle Boilerplate (Unternehmensportrait) der BAYER BUSINESS SERVICES und in meinen Augen deutlich aussagekräftiger. Was gibt es also daran auszusetzen?“. Eben das, müsste die Antwort lauten.

BAYERs Klimakampagne

Zum Klimawandel steuert BAYER jährlich ein Scherflein von 8,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid bei (4,4 Mio. aus eigener Produktion zuzüglich 3,9 Mio. aus derjenigen seiner Energie-Lieferanten) Trotzdem inszeniert sich der Leverkusener Multi in einer großen neuen Medienkampagne als Klimaretter. Aber weder die Entwicklung von dem Klimawandel besser trotzenden Pflanzenarten oder der den Produktionsstätten auferlegte „Climate check“ noch die angestrebte Verringerung der Dienstflüge oder CO2-Reduzierungen bei der Dienstwagenflotte können die schlechte Klimabilanz des Unternehmens nachhaltig verbessern.

DRUGS & PILLS

BAYER zieht TRASYLOL zurück

Endlich hatte BAYER ein Einsehen: Nachdem auch eine kanadische Studie TRASYLOL Lebensgefährlichkeit bescheinigt hatte - im Vergleich zu anderen Medikamenten stiegt die Todesrate nach Gabe des Medikamentes um 50 Prozent - zog der Konzern die vor allem zur Blutstillung nach Herz-Operationen eingesetzte Arznei vom Markt zurück. Aber noch immer sieht der Pharma-Riese keinen Grund zur Reue. „Viele Herzchirurgen beklagen, dass TRASYLOL nicht mehr zur Verfügung steht. Sie rufen uns an und sagen: Wir können nicht mehr operieren ohne TRASYLOL“, so der von Verlustschmerz geplagte BAYER-SCHERING-Pharmaforschungsvorstand Andreas Busch in einem Tagesspiegel-Interview. Auf die Frage, ob der TRASYLOL-Stopp nicht eher hätte erfolgen müssen, antwortete er: „Das sehen wir nicht so. Wir haben immer sehr sorgfältig die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen in unseren eigenen Datenbanken verfolgt und analysiert, waren in ständigem Austausch mit den Behörden und haben die wissenschaftliche Literatur berücksichtigt“ (Siehe auch AKTION & KRITIK und RECHT & UNBILLIG).

Gedächtnisverlust durch LEVITRA

Der Beipackzettel von BAYERs Potenzpille LEVITRA wird immer länger. Jetzt muss der Leverkusener Multi darauf auch noch vor temporärem Gedächtnisverlust warnen. Zu den bisher bekannten Risiken und Nebenwirkungen zählen: temporärer oder dauerhafter Hörverlust, Tinnitus, Sehstörungen oder Sehverlust, Schwindel, Höhenangst, Kopfschmerzen, Nasenschleimhaut-Entzündungen, Grippe-Symptome sowie Gesichtsrötungen.

LEVITRA nicht mehr auf Rezept

Die GesundheitspolitikerInnen haben Potenzmittel wie BAYERs LEVITRA als Lifestyle-Präparate eingestuft, die bei keiner Indikation medizinisch absolut notwendig sind, und die Pillen komplett aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen gestrichen. Das dürfte den Absatz empfindlich schmälern.

Neuer Anlauf für Hormon-Therapien

Nach alarmierenden Studien über die Nebenwirkungen von Hormontherapien für Frauen in den Wechseljahren - ein erhöhtes Risiko für Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und Thrombose konstatierten die ForscherInnen - sanken die Umsätze für das „Menopausen-Management“ aus dem Hause BAYER massiv. Aber der Leverkusener Multi lässt nicht locker und zieht im Hintergrund die Fäden für ein Comeback der umstrittenen Therapie. So hat die von BAYER gesponsorte „International Menopause Society“ (IMS) auf einem Kongress in Madrid eine neue Untersuchung präsentiert, welche die Ergebnisse der bislang durchgeführten Expertisen in Frage stellt. Wenn die behandelten Frauen gesund und jünger als 60 Jahre wären, schadeten ihnen die Hormonpillen nicht - so das Fazit das Wechseljahre-Gesellschaft. Die Fachwelt konnte das Engagement der IMS allerdings nicht überzeugen. Für die von BAYER & Co. beschworene heilsame Wirkung der Hormontherapie „gibt es bis heute keine angemessenen Belege, wohl aber die bekannte ungünstige Nutzen/Schaden-Bilanz“, so Norbert Schmacke, Leiter der Bremer Koordinierungsstelle für Gesundheitsversorgungsforschung in einem Interview mit Spiegel online.

Neue Krankheit „Prädiabetes“

Einst entdeckten die Pharmafirmen Heilmittel, heute entdecken sie Krankheiten. So hat das „Nationale Aktionsforum Diabetes Mellitus“ in Allianz mit Big Pharma und der auch von BAYER alimentierten „Deutschen Diabetes Gesellschaft“ einen Aktionsplan zur Behandlung der Zuckerkrankheit vorgelegt, der die Grenzen zwischen Gesunden und Kranken zum Segen der Industrie verschwimmen lässt. So machen die AutorInen etwa einen „Prädiabetes“ aus, der ärztlicher und pharmakologischer Behandlung oder zumindest der medizintechnischen Kontrolle durch die Blutzuckermessgeräte von BAYER & Co. bedarf. Von einer „Pathologisierung großer Bevölkerungsteile“ spricht deshalb die „Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin“, und der zum Vorstand der Organisation gehörende Günther Egidi ereifert sich: „Es ist immer das gleiche Muster. Man verschärft die Grenzwerte und erhöht so die Zahl derer, die behandlungsbedürftig sind“.

Mediziner warnt vor ASPIRIN

Der Mediziner Kay Brune hat eindringlich vor BAYERs Schmerzmittel ASPIRIN mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS) gewarnt, weil es das Blut verflüssigt. „Ich kenne Fälle von Unfallopfern, die nicht operiert werden konnten, weil sie ASS genommen hatten: Die Chirurgen fürchteten, die Blutung nicht in den Griff zu bekommen“, sagte der Arzt von der Universität Erlangen der Frankfurter Rundschau. Auch über die nierenschädigende Wirkung des Präparates zeigt er sich besorgt und resümiert: „ASS gehört nicht in die Schmerztherapie“. Nur zur Behandlung von Herzkrankheiten empfiehlt Brune das Medikament. Sein Kollege Björn Lemmer geht sogar noch weiter: „Wenn ASS heute auf den Markt käme, bezweifle ich, dass es frei verkäuflich wäre“.

Mehr rezeptfreie Arzneien

Der Leverkusener Multi hat von dem US-amerikanischen Pharma-Unternehmen SAGMEL das Osteuropa-Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneien übernommen. Die Produkt-Palette, mit der SAGMEL sich in dem Gebiet zum führenden Anbieter entwickelt hatte, umfasst unter anderem das Schmerzmittel THERAFLEX, den Schleimlöser NAZOL, das Hämorrhoiden-Präparat RELIEF und die Nahrungsergänzungsmittel CALCEMIN, THERAVIT und JUNGLE (siehe auch IMPERIUM & WELTMARKT).

Mehr Medizintechnik

BAYER will das US-amerikanische Medizintechnik-Unternehmen POSSIS erwerben, das Apparaturen zur Behandlung verschlossener oder verengter Blutbahnen herstellt, und hat deren AktionärInnen ein Übernahme-Angebot unterbreitet.

Arznei-Kosten: plus 8,1 Prozent

Und immer wieder steigen die Arznei-Ausgaben der Krankenkassen, egal, was für Instrumente zur Kostendämpfung die Politik auch ersinnen mag. Im vergangenen Jahr erhöhten sich die Pillen-Aufwändungen von DAK & Co. um 8,1 Prozent auf 25,6 Milliarden Euro.

Lukrative Krebs-Arzneien

Im Pharma-Geschäft versprechen Krebs-Arzneien die höchsten Gewinne. ExpertInnen erwarten bis zum Jahr 2010 einen 66 Millarden Dollar schweren Absatzmarkt, was im Vergleich zu heute einer Verdoppelung gleichkäme. Zudem stimmen die Rahmenbedingungen. „Politik und Krankenkassen haben ein großes Interesse, Krebs zu bekämpfen. Deswegen ist die Erstattungsfähigkeit der Medikamente relativ hoch“, meint etwa Michael Klingler von der Unternehmensberatung RSVP. Auch hält sich der Aufwand in Grenzen, denn die Zulassungsbedingungen sind nicht so streng wie auf anderen Therapie-Gebieten. Da es noch kaum wirksame Krebs-Arzneien gibt, musste BAYER beispielsweise für NEXAVAR keine großen Vergleichsstudien finanzieren. Und was der Konzern vollmundig als „Meilenstein im Kampf gegen Krebs“ bezeichnet, beschränkt sich in der therapeutischen Praxis zumeist auf eine höchstens dreimonatige Lebensverlängerung.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Pestizid-Richtlinie in Gefahr

Ende Oktober 2007 hatte sich das Europa-Parlament in erster Lesung auf neue Regelungen zur Genehmigung von Pestiziden geeinigt. Der Beschluss sah auch Zulassungsverbote für Ackergifte mit krebserregenden, erbgutschädigenden und/oder hormonaktiven Wirkstoffen vor, weshalb er als Meilenstein für den VerbraucherInnen- und Umweltschutz galt. Aber jetzt wird er behauen: Im Berichtsentwurf für die EU-AgrarministerInnen, die ihren Segen zur neuen Richtlinie geben müssen, finden sich viele Abmilderungen. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass dieser Versuch der Verwässerung der Ausschlusskriterien dem Handeln der Bundesregierung und Verbraucherschutzminister Seehofer geschuldet ist. Beschämenderweise macht sich die Bundesregierung so zum Steigbügelhalter der Industrie-Interessen“, kritisiert die grüne EU-Parlamentarierin Hiltrud Breyer. Der Politikerin zufolge entsprechen die neuen Formulierungen nämlich exakt denjenigen, die BAYER & Co. über die bundesdeutschen CDU/CSU-VertreterInnen ohne Erfolg ins Straßburger Parlament eingebracht hatten. Es bleibt also abzuwarten, was von dem ehrgeizigen Projekt auf seinem langen bürokratischen Gang durch die EU-Institutionen übrig bleibt.

Neue Kooperation mit MONSANTO

Der Leverkusener Multi und MONSANTO erweitern ihre Zusammenarbeit (siehe Ticker 3/07). Die beiden Agromultis beschlossen, BAYERs Saatgut-Behandlungsmittel VORTEX gegen Pilzbefall und MONSANTOs Gentech-Mais SMARTSTAX mit den eingebauten Resistenzen gegen Insektizide und Herbizide im Kombipack zu vermarkten. Die Produkteinführung ist für das Jahr 2010 vorgesehen.

GENE & KLONE

Langlebiger Genraps

Im Jahre 1995 hatte die seit 2002 zu BAYER gehörende Firma PLANT GENETIC SYSTEMS in einem Freilandversuch Gentech-Rapspflanzen getestet, die gegen das Herbizid LIBERTY mit dem Wirkstoff Glufosinat oder andere Substanzen resistent sind. Nach Beendigung des Testlaufs besprühten die ForscherInnen das Feld mit Gift, pflügten es jedes Jahr um, pflanzten Weizen oder Gerste an und kappten rigoros jeden Halm, der sich wieder zeigen wollte. Aber es nützte alles nichts. WissenschaftlerInnen der schwedischen Lund-Universität und der TU Dänemark fanden 2005 noch 38 Rapspflanzen, davon 15 Glufosinat-resistente, die aller Unbill getrotzt hatten. Nach Meinung von Tina DHertefeldt, einer der Autorinnen der 2008 in der Zeitschrift biology letters veröffentlichten Studie, sind die Laborfrüchte unkaputtbar : Sie machen sich bis zum Ende aller Tage nicht mehr vom Acker.

Kontaminationen durch Genraps

Bei BAYERs Freilandversuchen in Belgien hat sich ein „Betriebsunfall“ ereignet. Auf 15 Feldern mit konventionellem Raps hat der Agroriese eine in Europa nicht zugelassenen gentechnisch veränderte Sorte mit ausgesät. Fünf Prozent des Rapses ist verunreinigt. Als Ursache führt der Multi „menschliches Versagen“ an. „Das ist ein erneuter Beweis für die Unkontrollierbarkeit gentechnisch veränderter Pflanzen“, kommentierte der wallonische Landwirtschaftsminister Benoît Lutgen den Vorfall. Der Leverkusener Multi hat alle Rapskulturen zerstört und kündigte an, die verseuchten Felder mehrere Jahre lang zu beobachten. Die Laborfrüchte dürften nach neuesten Studien über deren Halbwertzeit trotzdem einen längeren Atem haben (s. o.).

Noch keine Genreis-Zulassung

Die EU-Kommission hat die Entscheidung über die Genehmigung von BAYERs Genreis-Sorte LL62 an die „Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (EFSA) zurückverwiesen, da einige Mitgliedsländer den Empfehlungen der EFSA-MitarbeiterInnen misstrauen. Die WissenschaftlerInnen sollen nun noch einmal prüfen, ob die voliegenden Daten wirklich für eine Zulassung ausreichen.

Indien: Moratorium für Gentech-Versuche

Indische FarmerInnen haben schlechte Erfahrungen mit Gentech-Pflanzen gemacht. Die Bt-Baumwolle von MONSANTO hat die LandwirtInnen viel Geld gekostet, aber längst nicht die erwarteten Erträge gebracht. Deshalb hat sich im Land ein breiter Widerstand gegen die „grüne Gentechnik“ formiert. Im Jahr 2005 klagten die Gentech-GegnerInnen vor dem Obersten Gerichtshof gegen die lasche Genehmigungspraxis und bekamen Recht zugesprochen: Die RichterInnen haben vorerst alle Zulassungsverfahren eingefroren und die Auflagen für bereits begonnene Freisetzungsversuche verschärft. Zudem haben viele Bundesstaaten erklärt, auf ihren Ackerflächen keine Laborfrüchte von BAYER & Co. zu dulden.

PFLANZEN & SAATEN

Indonesischer Hybridreis-Deal

BAYER hat mit dem indonesischen Landwirtschaftsministerium einen Vertrag über die Entwicklung und den Anbau von Hybridreis abgeschlossen. Der Leverkusener Multi ist der weltgrößte Anbieter auf diesem Gebiet und lancierte sein Produkt ARIZE bereits in Indien, Burma, Indonesien, Vietnam, Bangladesch, Brasilien und auf den Philippinen; ein Engagement in China, Thailand und in den USA steht unmittelbar bevor. Der Konzern preist den Ertragreichtum seines sterilen Saatguts an, das sich nicht zur Wiederaussaat eignet und den LandwirtInnen deshalb teuer zu stehen kommt. Zudem machen die hochgezüchteten Sorten einen verstärkten Pestizid-Einsatz erforderlich, was die Artenvielfalt bedroht und die Budgets der FarmerInnen zusätzlich belastet. Im Falle von Missernten gelangen diese dann oft in eine Schuldenfalle: In Indien haben schon Tausende Bauern und Bäuerinnen, die hybride Sorten anpflanzten, Suizid begangen. Deshalb erhebt sich auch in immer mehr südostasiatischen Ländern Kritik an dem Saatgut. Indonesischen Studien zufolge hat der Einmal-Reis das Versprechen höherer Erträge bisher nicht erfüllt. Jimmy Tadeo vom philippischen ReisfarmerInnen-Verband und Omi Royandoyan von der Nichtregierungsorganisation „Centro Saka“ beanstanden hingegen nicht nur die schwachen Ernten. „Mit dem Hybridreis unterstützen wir die großen Saatgut-Unternehmen wie SL-AGRITECH, BAYER und MONSANTO, während wir das Geld eigentlich zur Unterstützung unserer eigenen Reisbauern ausgeben sollten“, meinen die beiden. Die Weltbank kommt zu einem ähnlich vernichtenden Urteil. Da 50 - 99 Prozent der FarmerInnen aus dem philippinischen Hybridreis-Programm wieder ausscheiden, habe es keinen sozialen Effekt, konstatiert die Institution und rät zu den „sozial profitableren“ konventionellen Sorten. Und ganz schlecht sieht es in Burma aus. „Nach mehreren schlechten Ernten ohne die Mittel, ihre Schulden zu zahlen, waren viele Farmer gezwungen, ihr Land zu verkaufen“, schreibt der Journalist Clifford McCoy. Als Aufkäufer treten dann Agroindustrielle auf, die Lieferverträge mit China haben. Das Land steht nicht nur mit seinem großen Appetit, sondern auch mit eigenen Unternehmen hinter dem großen Hybridreis-Boom, weshalb BAYER dort auch Kooperationen anbahnt.

AGROSPRIT & PROFIT

Agrosprit-Abkommen mit Brasilien

BAYER & Co. wollen vom Agrosprit-Boom in Brasilien profitieren. Schon im Jahr 2004 beteiligte sich der „Bundesverband der Industrie“ gemeinsam mit der „Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit“ (GTZ) an der Gründung von BRASIL ECODIESEL. Was unter dem Titel „Beteiligung der deutschen Wirtschaft an der Armutsbekämpfung in Brasilien“ firmierte, ist vor allem für die DEUTSCHE BANK, die fast die Hälfte der Anteile an BRASIL ECODIESEL besitzt, ein lukratives Geschäft, denn die Spritfabrik kommt mittlerweile auf einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Aber auch für BAYER lohnt es sich, hält der Leverkusener Multi doch für Zuckerrohr und andere zur Agrosprit-Produktion geeignete Pflanzen die passenden Produkte vor und rechnet deshalb in den kommenden Jahren mit einer Absatzsteigerung von neun Prozent für Agrochemikalien und 12 Prozent für Saatgut. Und das im Rahmen der Südamerika-Reise von Angela Merkel abgeschlossene Biodiesel-Abkommen verbessert die Geschäftsaussichten des Konzerns noch einmal. Die brasilianische Landlosen-Organisation MST hingegen kritisiert den ausufernden Zuckerrohranbau zur Spritgewinnung, da er „zerstörerische Monokulturen“ hervorbringe, „irreparable Schäden an der Umwelt“ verursache und die Möglichkeit für eine umfassende Agrarreform einschränke. Die brasilianische Umweltschutzministerin Marina Silva teilte offensichtlich diese Meinung. Sie trat unmittelbar vor der Unterzeichnung der Vereinbarung mit der bundesdeutschen Regierung zurück. Sie hatte zunehmend Schwierigkeiten, ihre umweltpolitischen Vorstellungen gegenüber der mächtigen Agrarlobby durchzusetzen und wollte nun nicht länger „das grüne Feigenblatt spielen“, wie es in Zeitungsberichten hieß.

Klimawandel-taugliche Pflanzen?

Seit längerem forschen die Agromultis an widerstandsfähigeren Ackerfrüchten. Vier solcher Pflanzen, die angeblich „Stress“ trotzen sollen, hat BAYER bereits zum Patent angemeldet. Jetzt aber wittern die Konzerne durch die drohende Klimakatastrophe, an der sie selbst alles andere als unschuldig sind, eine bessere Vermarktungschance: Die Unternehmen preisen ihre Produkte nunmehr als „klimawandel-tauglich“ an. Da MONSANTO, BASF & Co. im Gegensatz zu BAYER auch zahlreiche „klima-resistente“ Gene zum Patent angemeldet haben, befürchtet die Initiative ETC eine neue Image-Kampagne für die unter Akzeptanz-Problemen leidende grüne Gentechnik, welche diese als Wundermittel gegen die Unbill des Klimawandels verkauft. Mit der heilsamen Wirkung ist es nach Meinung der Umweltgruppe aber nicht weit her, schon allein weil die Global Player den Schutz des geistigen Eigentums für die Pflanzen reklamieren, was diese für die meisten FarmerInnen auf der Welt unerschwinglich macht. Zudem fallen die wetterfesten Laborfrüchte oft kleiner aus als ihre konventionellen Ableger und schmälern so den Ernteerträge, wie Untersuchungen der „Grain Research & Development Corporation“ und anderer Institutionen ergeben haben.

WASSER, BODEN & LUFT

Neue EU-Emissionsrichtlinie

Die EU plant eine neue Richtlinie zur Senkung der Schadstoff-Ausstöße von BAYER & Co. Sie verschärft die Umweltauflagen für Kraftwerke und andere Großfeuerungsanlagen und erhöht die Anforderungen bei Werksinspektionen.

Weichmacher im Rhein

Nach Informationen der Initiative VSR-GEWÄSSERSCHUTZ haben Messungen im Rhein eine hohe Phthalate-Konzentration ergeben. Die Weichmacher von BAYER & Co., die unter anderem in Bodenbelägen, Kabeln und Lebensmittelverpackungen zum Einsatz kommen, gelten als krebserregend und fruchtschädigend. Sie stellen eine große Gefahr dar, weil sie leicht in den menschlichen Organismus gelangen. Die Substanzen gehen nämlich mit den Kunststoffen keine chemische, sondern bloß eine physikalische Verbindung ein und können sich deshalb relativ schnell von dem Material lösen.

NANO & CO.

Nano: das neue Asbest?

Nano-Röhrchen aus Kohlenstoff, wie BAYER sie unter dem Namen BAYTUBE vermarktet, können das Gewebe schädigen und ähnlich wie in der Vergangenheit Asbest Entzündungen auslösen. Besonders bei längeren Röhrchen besteht diese Gefahr. Das hat eine Untersuchung der Univesität Edinburgh ergeben, welche die Zeitschrift Nature Nanotechnology veröffentlichte.

CHEMIE & WAFFEN

Chemiewaffen-Tests: England entschädigt

1936 entwickelte der IG-FARBEN-Chemiker Gerhard Schrader das Giftgas SARIN, was dann auch im Namen zum Ausdruck kommt: S für Schrader und A für den Giftgas-Abteilungsleiter der von BAYER mitgegründeten IG FARBEN, Otto Ambros. Mit eben diesem Gas führte die britische Armee in den fünfziger und sechziger Jahren Experimente durch (siehe auch Ticker 2/06). Sie verabreichte Hunderten von Soldaten eine Sarin-Dosis und ließ sie dabei in dem Glauben, es handle sich um ein Erkältungsmittel. Es gab Tote und Verletzte, zahlreiche Probanden leiden noch heute an den Folgen der Menschenversuche. Lange Zeit rangen sie um Entschädigungen. Anfang 2008 hatten die ehemaligen Militärangehörigen endlich Erfolg: Die britische Regierung sicherte den noch lebenden 360 Veteranen Zahlungen von je 11.000 Euro zu und entschuldigte sich bei ihnen.

PLASTE & ELASTE

Flaute bei Kunststoffen

Die Lohnkosten in China belaufen sich auf ein Viertel der bundesrepublikanischen. Dieses Faktum und die dortigen Wachstumsraten veranlassen BAYER zu großen Investitionen in dem Land. Anfang September 2006 nahm der Konzern ein Makrolon-Werk in Caojing in Betrieb. Und so soll es weiter gehen. „Wir wollen bis 2009 jährlich eine Großanlage eröffnen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning bei der Einweihung. Da auch die Konkurrenz in ähnlichem Tempo baut, besteht die Gefahr von Überkapazitäten. Im Geschäftsjahr 2007 hat sich das schon bemerkbar gemacht. „Wir sind mit der Lage bei den Polycarbonaten wie Makrolon nicht zufrieden“, sagte BAYER-Chef Werner Wenning bei der Bilanz-Pressekonferenz im Frühjahr. Ein weiteres Rationalisierungsprogramm mit der Streichung von Arbeitsplätzen dürfte folgen.

IMPERIUM & WELTMARKT

BAYER übernimmt SAGMEL

Der Leverkusener Multi hat von dem US-amerikanischen Pharma-Unternehmen SAGMEL das Osteuropa-Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneien übernommen.

BAYER will das US-amerikanische Medizintechnik-Unternehmen POSSIS erwerben und hat den AktionärInnen ein Übernahme-Angebot unterbreitet (siehe auch DRUGS & PILLS), das sich auf insgesamt 250 Millionen Euro beläuft.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

TDI-Container undicht

Am 3. 3. 08 trat in Brunsbüttel aus einem Tankcontainer Toluylendiisocyanat (TDI) aus. Ein Sattelschlepper hatte im BAYER-Werk 22 Tonnen TDI geladen und zum Ostuferhafen gefahren, von wo aus die Chemikalie per Schiff ihre Reise ins Baltikum antreten sollte. HafenarbeiterInnen bemerkten jedoch die Leckage und lösten Großalarm aus. Wäre etwas mehr als ein Liter Flüssigkeit pro Stunde ausgelaufen und die Lufttemperatur höher gewesen, hätte es leicht zu einer Explosion kommen können. So aber musste nur der LKW-Fahrer zur Beobachtung ins Krankenhaus. Das musste aus denselben Gründen auch sein Kollege am 10. September 2007: 22 Tonnen TDI, Leck im Container. Und diese Geschichte dürfte sich noch so manches Mal wiederholen.

RECHT & UNBILLIG

Millionenstrafe für ASPIRIN-Deal

In 91 Prozent aller bundesdeutschen Apotheken kostete ASPIRIN exakt 4,97 Euro. Bei dieser wundersamen Art der Preisstabilität hatte BAYER nach Recherchen des Stern allerdings ein wenig nachgeholfen. Der Pharmariese gewährte den Pharmazien nämlich nur dann einen Rabatt von drei Prozent, wenn diese die „unverbindliche Preisempfehlung“ des Leverkusener Multis als verbindlich ansahen. Das rief allerdings das Bundeskartellamt auf den Plan. „Eine solche Einflussnahme auf den Verkaufspreis des Händlers durch den Hersteller ist nach nationalem und europäischem Wettbewerbsrecht verboten“ urteilte die Behörde und nahm die Ermittlungen auf (siehe auch SWB 4/07). Diese führten schließlich zu einem Bußgeldbescheid in Höhe von 10,34 Millionen Euro - fünf Prozent des Umsatzes von BAYER VITAL. Eigentlich hätten sich die KartelljägerInnen bei der Strafbemessung sogar an 30 Prozent des Umsatzes orientieren müssen, aber weil der Leverkusener Multi sich kooperativ zeigte, ließen sie Gnade vor Recht ergehen. Damit wächst die lange Liste der BAYER-Vergehen weiter. Kein Wunder, dass nach einer Umfrage des Magazins stern nur noch neun Prozent der Befragten ungebrochenes Vertrauen in die Konzern-Lenker haben!

Reifenhersteller verklagt BAYER

Das Kautschuk-Kartell, das BAYER von 1996 bis 2001 unter anderem mit SHELL und UNIPETROL bildete, hat den Leverkusener Multi neben einer Haftstrafe für zwei Verkaufsleiter 130 Millionen Dollar Buße gekostet. Nach den von der EU und den USA angestrengten Verfahren muss der Leverkusener Multi nun noch einmal auf der Anklagebank Platz nehmen. 26 Reifenhersteller, die den Kunststoff zu überhöhten Preisen abnehmen mussten, haben einen Prozess gegen BAYER & Co. angestrengt.

Sammelklagen gegen Kartell-Sünder?

Der Leverkusener Multi begeht immer wieder Kartell-Delikte (s. o.). Die Zeche für solche Absprachen zahlt der/die VerbraucherIn. Aus diesem Grund will die EU ihnen künftig die Möglichkeit geben, per Sammelklage gegen die Konzerne vorzugehen. Gleich nach Bekanntgabe der Pläne nahmen allerdings die LobbyistInnen von BAYER & Co. ihre Arbeit auf und sorgten für Schadensbegrenzung: Der Anfang April von Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes präsentierte Richtlinien-Vorschlag weicht in entscheidenen Punkten von dem ersten Entwurf ab. Und weitere Änderungen dürften folgen, um die „US-amerikanische Klage-Kultur“ nicht im alten Europa Platz greifen zu lassen.

BAYER „entbürokratisiert“ Vorschriften

Die USA haben den Unternehmen nach dem ENRON-Skandal strenge Regeln auferlegt, um sie zur Einhaltung von Recht und Gesetz zu zwingen. Diese so genannten Compliance-Regeln waren für den Leverkusener Multi, dessen kriminelle Energie in Sachen „Kartelle“ ungebrochen ist, ein wesentlicher Grund, sich im letzten Jahr wieder von der Wall Street zurückzuziehen. Und prompt kündigt BAYERs Chef-Jurist Roland Hartwig an, die konzern-internen Kontrollmechanismen aufzuweichen. „Deshalb überprüfen wir jetzt die teilweise sehr bürokratischen Compliance-Vorschriften und werden uns von Überflüssigem sicherlich verabschieden“, so Hartwig.

Schneider zum Fall „Zumwinkel“

Woran liegt es, wenn Manager wie der Postler Klaus Zumwinkel Steuerhinterziehung betreiben? An den hohen Steuersätzen und den komplizierten Vorschriften. Das zumindest meint BAYERs Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Schneider. „Steuerhinterziehung wird allgemein als Volkssport in allen Bevölkerungsschichten betrachtet. Die zu hohe Summe an Steuern und Abgaben sollte durch ein einfaches und gerechtes Steuersystem reduziert werden“, sagte er der Welt am Sonntag. Ähnlich argumentierten andere Spitzenmanager, die niemals auf die Idee kämen, die hohe Zahl der Ladendiebstähle auf das komplizierte bundesdeutsche Strafgesetz zurückzuführen. Ansonsten bemüht Schneider wieder mal die altgediente Schwarze-Schafe-Rhetorik. „Ungerechtfertigterweise wird durch solche Einzelfälle die hervorragende Arbeit der deutschen Unternehmerschaft übersehen“, bedauert der Multifunktionär. Aber nicht immer liegt er daneben: „Ich habe grundsätzlich eine gewisse Distanz zur Frage der Vorbildfunktion, egal, um welche Personen oder Gebiete es sich handelt“. Lässt man seine Jahre als BAYER-Chef Revue passieren, so ist diese Distanz mehr als berechtigt.

Mehr Klage-Möglichkeiten für AktionärInnen

Ein Gerichtsurteil hat die Rechte von AktionärInnen gestärkt. Die AnteilseignerInnen können künftig Vorstand und AufsichtsrätInnen auf Schadensersatz verklagen, wenn diese ihre Kontrollpflichten vernachlässigt haben. Dazu genügt auf den Hauptversammlungen eine einfache Mehrheit. Die Aktien-BesitzerInnen haben ebenfalls die Möglichkeit, einen „besonderen Vertreter“ mit den fälligen Ermittlungen zu beauftragen. Machtlos den Machenschaften der ManagerInnen ausgeliefert waren die AktionärInnen bisher auch nicht - zumindest theoretisch. Für in Aktiengesellschaften oder GmbHs organisierte Kriminalität sieht der Gesetzgeber nämlich die Organhaftung vor. Bei groben Verstößen sind die Aktien-HalterInnen zudem befugt, eine/n SonderprüferIn zu nominieren. Allerdings kam es in der Vergangenheit noch kaum dazu, und wegen Kartell-Vergehen und ähnlicher, von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN auf den Hauptversammlungen immer wieder thematisierter Delikte schon gar nicht. Deshalb werden BAYER-ManagerInnen wohl auch in Zukunft nicht für krumme Geschäfte geradestehen müssen.

Umweltschadengesetz tritt in Kraft

Im November 2007 ist endlich das Umweltschadensgesetz in Kraft getreten, dessen Entwurf schon vor zwei Jahren vorlag. Bisher konnten BAYER & Co. folgenlos Umweltverschmutzung betreiben, sofern sie dabei keine klagefähigen juristischen Personen schädigten. Nunmehr ist das gesamte Ökosystem justitiabel, und Umweltverbände haben die Möglichkeit, als Anwälte von Flora und Fauna aufzutreten. Nicht zu Unrecht sieht der „Umweltexperte“ vom „Deutschen Industrie- und Handelskammertag“, Hermann Hüwels, hierin ein erhebliches „Droh- und Unruhepotential“.

BAYER verklagt JIANGSU TIAN RONG

Der Leverkusener Multi hat das chinesische Unternehmen JIANGSU TIAN RONG verklagt. BAYER wirft der Firma vor, das konzern-eigene Patent für MEFENPYR verletzt zu haben, das Agro-Giften beigemischt wird, um ihren chemischen Abbau zu beschleunigen.

78 TRASYLOL-Klagen

Nach den Berechnungen des Mediziners Denis Mangano war BAYERs Arznei TRASYLOL allein in den letzten zwei Jahren bis zum erzwungenen Vermarktungsstopp im Mai 2008 für den Tod von 22.000 PatientInnen verantwortlich (siehe auch AKTION & KRITIK). Das hat jetzt ein gerichtliches Nachspiel. 78 Klagen sind in der Sache „TRASYLOL“ bisher gegen den Leverkusener Multi anhängig.

FORSCHUNG & LEHRE

Uni Rostock als Gentech-Schmiede

Die Universität Rostock ist ein Zentrum der bundesdeutschen Forschung zur grünen Gentechnik. Eine Schlüsselposition nimmt dabei Dr. Inge Broer ein. Die Biologin, die in der Vergangenheit gemeinsam mit BAYER vier Pflanzen-Gene zum Patent anmeldete, arbeitet unermüdlich an der Durchsetzung der Risikotechnologie. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit gründete sie den Lobbyclub „Finab“ und deren kommerziellen Ableger „Biovativ“ zur Durchführung von Freilandversuchen. Darüber hinaus gehört die Professorin zum Verbund „BioOK“, der sich dem Risiko-Management von Genweizen & Co. verschrieben hat. Zudem sitzt Broer in einem Gremium des „Bundesinstituts für Risikobewertung“ und tritt gern vor der „Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (EFSA) als Expertin auf.

Kooperation mit der Uni Köln

BAYER hat eine Zusammenarbeit mit der Universität Köln vereinbart. Die „bevorzugte Partnerschaft“ umfasst unter anderem ein Teamwork bei der Entwicklung von Medikamenten und Arznei-Tests sowie die Einrichtung eines Graduierten-Programms zur Förderung junger WissenschaftlerInnen. „Die Uni-Klinik hat die Grundlagen-Forschung und die Nähe zum Patienten. Wir haben Methoden, um aus einer Idee oder einem Erfolg versprechenen Ansatz die Herstellung eines Arzneimittels zu beschleunigen“, erläutert BAYERs Froschungsvorstand Wolfgang Plischke die Synergie-Effekte, die dem Leverkusener Multi jährlich einen „soliden sechsstelligen Betrag“ wert sind. Bereits jetzt forschen der Konzern und die Universität gemeinsam an 30 Pharma-Stoffen. Sollten sich ein paar von ihnen als aussichtsreich erweisen, so können die Pillen-Partner sie gleich im uni-eigenen „Zentrum für Klinische Studien“ testen. Die NRW-Landesregierung hatte mit ihrem Hochschulmedizin-Gesetz die Bedingungen für solche „Public-Private-Partnerships“ massiv verbessert, weshalb Forschungsminister Andresas Pinkwart (FDP) es sich auch nicht nehmen ließ, der Kooperation auf der Pressekonferenz persönlich seinen Segen zu geben. „Sie ist die weitreichenste, die eine nordrhein-westfälische Universitätsklinik bisher eingegangen ist“, freute sich Pinkwart. Er bezeichnete das Joint Venture als einen „großen Gewinn für die Arzneimittelforschung in Nordrhein-Westfalen“, obwohl es nur für BAYER einen Gewinn darstellt. Das Unternehmen kann nämlich die kostspielige und langwierige Grundlagenforschung ausgliedern und von den SteuerzahlerInnen finanzieren lassen, die Ernte später aber alleine einfahren.

BAYER an der Heine-Uni

Im Mai 2008 konnte BAYER an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität um Nachwuchs werben. Die „biotechnologische Studenteninitiative“ bot einem Konzern-Vertreter die Gelegenheit, in „das spannende Berufsfeld der Unternehmensberatung anhand des Inhouse Consulting bei BAYER“ einzuführen.

ChemCologne an der Heine-Uni

Der 6. Kooperationstag von ChemCologne, ein Zusammenschluss nordrhein-westfälischer Chemie-Unternehmen, fand am 29. November 2007 in Düsseldorf statt. Die dortige Heinrich-Heine-Universität hatte sich BAYER & Co. als Partner angedient und unter dem Motto „Chemie und Wirtschaft“ zu Vorträgen und Podiumsdiskussionen einladen.

BAYER im Hochschulrat

Die jüngsten Hochschulreformen haben mit dem Hochschulrat auch ein neues Selbstverwaltungsgremium geschaffen. Die Räte, welche unter anderem den Rektor wählen, sind mehrheitlich mit externen WissenschaftlerInnen und WirtschaftsvertreterInnen besetzt. StudentInnen-VertreterInnen hingegen müssen draußen bleiben. Sie würden bei dem Ansinnen, den Bildungssektor stärker auf die Steigerung des Bruttosozialprodukts zu verpflichten, auch nur stören. BAYER hingegen ist natürlich mit von der Partie. BAYER-Vorständler Richard Pott sitzt im Hochschulrat der Kölner Universität, des „Bevorzugten Partners“ des Leverkusener Multis (s. o.), und Dr. Ilka von Braun von BAYER BUSINESS SERVICES g