AKTION & KRITIK

CBG beim „Terra Viva March“

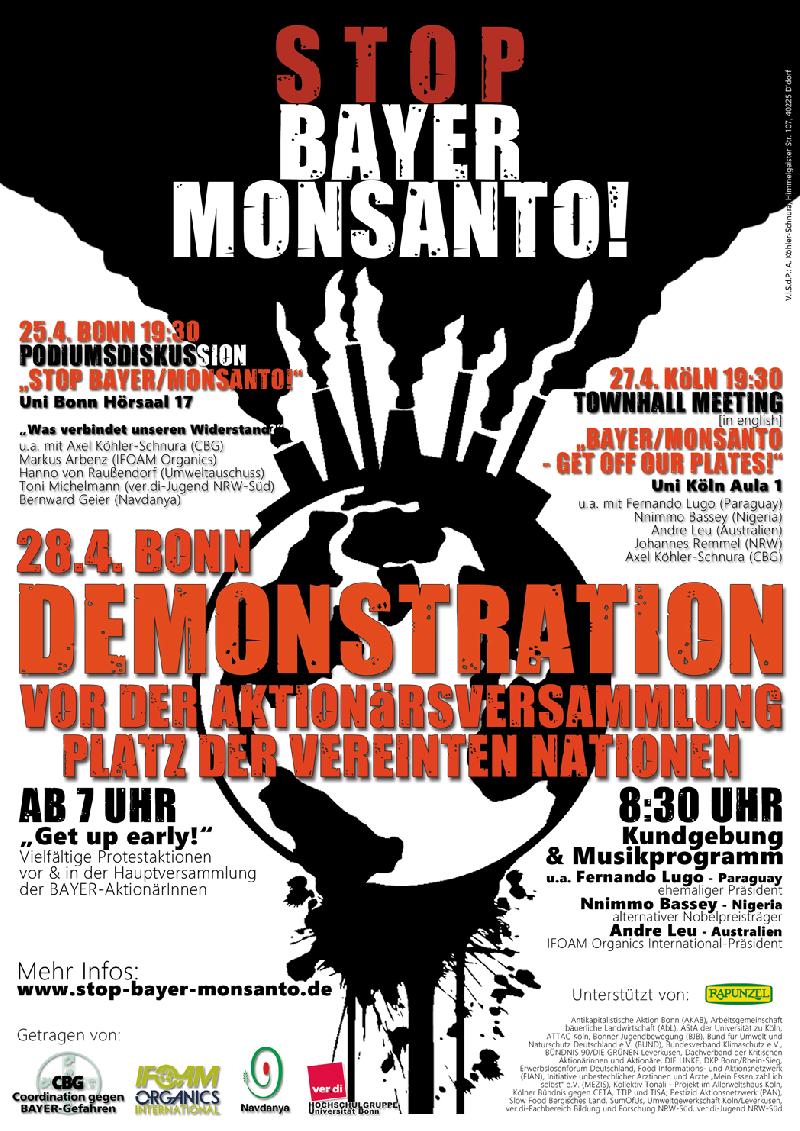

Der Düsseldorfer „March against MONSANTO“ hieß diesmal „Terra Viva March“, „March against BAYER“ wäre vielleicht aber der passende Namenswechsel gewesen, schickt der Leverkusener Multi sich doch gerade an, seinen US-amerikanischen Konkurrenten zu übernehmen. Der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) war die Teilnahme aus gegebenem Anlass diesmal ein noch wichtigeres Anliegen. Der neue CBG-Geschäftsführer Toni Michelmann malte den DemonstrantInnen in seinem Rede-Beitrag plastisch aus, was es bedeutet, wenn BAYER der Coup gelingen und das Unternehmen damit ein Monopol über die globalen Nahrungsmittel-Märkte erlangen sollte.

Anhörung im Landtag

Am 18. August 2015 hatte das Oberverwaltungsgericht Münster die Klage der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) abgelehnt und ihr die Einsichtnahme in den Vertrag verwehrt, den BAYER mit der Universität Köln im Bereich medizinischer Forschungen abgeschlossen hatte. Für die Piraten-Partei zeigte dieses Urteil, wie dringlich eine gesetzliche Neuregelung der Transparenz-Vorschriften in den Landesgesetzen Nordrhein-Westfalens ist. Deshalb startete sie verschiedene Initiativen. Dazu gehörte unter anderem eine öffentliche Anhörung zum Thema im Landtag, die am 28. April 2016 stattfand. Zu den Eingeladenen gehörte auch ein Vertreter der CBG. Dieser legte dem Innenausschuss noch einmal dar, welch einen enormen Einfluss ein Konzern wie BAYER mittlerweile nicht nur auf Hochschulen, sondern auf den gesamten Bildungssektor hat, weshalb dieses Treiben nicht im Verborgenen stattfinden dürfe. Christopher Bohlens von TRANSPARENCY INTERNATIONAL und die NRW-Datenschutzbeauftragte Helga Block traten ebenfalls für erweiterte Informationspflichten bei Kooperationen zwischen Wirtschaft und Universitäten ein. Die EmissärInnen der Unternehmensverbände wollten indessen die Geheimniskrämerei fortführen. „Informationsfreiheit muss dort an seine Grenzen stoßen, wo die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gefährdet ist“, meinte etwa die nordrhein-westfälische Industrie- und Handelskammer in ihrer schriftlichen Stellungnahme zur Anhörung.

Proteste gegen GAUCHO & Co.

Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Clothianidin) gelten als besonders bienengefährlich. Die EU hat diese Stoffe deshalb ebenso wie andere Ackergifte dieser Substanz-Klasse bereits mit einem vorläufigen Verkaufsbann belegt.

Und nicht nur bei seinen Hauptversammlungen sieht sich der Leverkusener Multi mit direkter Kritik in Sachen „GAUCHO & Co.“ konfrontiert. So initiierte die Organisation FRIENDS OF THE EARTH im April 2016 Demonstrationen vor Konzern-Niederlassungen im US-amerikanischen Washington, im kanadischen Montreal und im englischen Newbury.

Kritik an „Neuer Allianz“

Im Jahr 2012 gründeten BAYER, MONSANTO, CARGILL, DUPONT und andere Agro-Riesen gemeinsam mit den führenden Industrie-Staaten am Rande eines G8-Treffens die „Neue Allianz für Ernährungssicherheit“. Die „Public Private Partnership“ will Entwicklungshilfe nach Konzern-Gusto machen und strebt deshalb unter anderem an, die „Verteilung von frei verfügbarem und nicht verbessertem Saatgut systematisch zu beenden“. Dafür akquiriert die Allianz nicht zu knapp öffentliche Gelder. Allein die Bundesrepublik stellte ihr in den Jahren bis 2014 über 50 Millionen Euro zur Verfügung. Luis Muchanga vom UNAC, dem mosambikanischen Verband für Kleinbauern und -bäuerinnen, kritisiert das Treiben der Multis scharf. „Die Neue Allianz beunruhigt uns und die mosambikanischen Kleinbauern sehr. Wir sind gegen das Modell einer industrialisierten Landwirtschaft, das die Neue Allianz propagiert. Ernährungssicherheit, wie sie der Neuen Allianz vorschwebt, ist etwas völlig anderes als die Ernährungssouveränität, für die wir eintreten“, so Muchanga.

Manipulierte Glyphosat-Studien

Ein ehemaliger Mitarbeiter der US-amerikanischen Umweltbehörde „Environmental Protection Agency“ (EPA) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine einstige Arbeitsstelle. William Sanjour bezichtigt die EPA in seinem Buch „Poison Spring“, die Zulassung von Pestiziden nicht widerrufen zu haben, obwohl sich die zur Genehmigung vorgelegten Studien als manipuliert erwiesen hatten. Die Behörde hätte stattdessen von den Herstellern einfach nur neue Untersuchungen eingefordert, so Sanjour. Auch bei dem umstrittenen Ackergift Glyphosat, das unter anderem MONSANTO und BAYER produzieren, ging die Agency dem Whistleblower zufolge so vor.

Habeck für Pestizid-Steuer

Dänemark, Frankreich und Schweden erheben eine Steuer auf Pestizide, um einen Anreiz zu setzen, die Ausbringung der Ackergifte zu reduzieren. Die Einführung einer solchen Maßnahme schlägt in einer Studie, die der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90/die Grünen in Auftrag gab, jetzt auch das „Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung“ vor. Das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) fordert eine solche Abgabe bereits seit Längerem.

Leserbrief zu Menschenversuchen

Die vom VEREIN DEMOKRATISCHER ÄRZTINNEN UND ÄRZTE herausgegebene Zeitschrift Gesundheit braucht Politik hatte in ihrer Ausgabe 4/15 einen Text über den BAYER-Forscher Gerhard Domagk veröffentlicht, der 1935 die antibakterielle Wirkung eines Sulfonamid-Farbstoffes entdeckt hatte und dafür später den Nobelpreis erhielt. Mit eben diesem Sulfonamid unternahm die vom Leverkusener Multi mitgegründete IG FARBEN in Konzentrationslagern Menschenversuche. Da der Artikel diesen Sachverhalt bestritt und stattdessen behauptete, die IG FARBEN hätte die Sulfonamid-Lieferungen in die KZs eingestellt, nachdem sie von den dortigen Experimenten erfahren hatte, schrieb die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) einen Leserbrief. Darin wies die CBG auch auf eine SWB-Veröffentlichung zum Thema hin, die mit Zitaten aus dem Beweis-Material zu den Nürnberger Prozessen eindeutige Belege für dieses Kriegsverbrechen des Großkonzerns anführte. „Medikamente sind von der IG unmittelbar an Konzentrationslager in solchen Mengen versandt worden, dass schon hieraus die Verwendung dieser Medikamente zu unzulässigen Zwecken hätte gefolgert werden müssen“, hieß es in den Dokumenten unter anderem.

ÄrztInnen gegen CO-Pipeline

Nicht nur die zwischen den BAYER-Werken Dormagen und Krefeld verlegte Kohlenmonoxid-Pipeline wirft Sicherheitsfragen auf. Auch die in den 1960er Jahren zwischen Dormagen und Leverkusen gebaute und schon genutzte Verbindung birgt hohe Risiken. Eine ÄrztInnen-Initiative forderte die nordrhein-westfälische Landesregierung deshalb in einem Brief auf, dem Röhren-Verbund die Betriebserlaubnis zu entziehen. Unter anderem begründeten die MedizinerInnen dies mit den unzureichenden Katastrophenschutz-Maßnahmen. „Die bestehenden Leckerkennungssysteme schlagen erst an, wenn bereits 100 Kubikmeter CO ausgetreten sind. Dabei können schon ein oder zwei Atemzüge ausreichen, um einen Menschen zu töten. Ein Vollbruch der Leitung könnte eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes zur Folge haben“, heißt es in dem Schreiben.

KAPITAL & ARBEIT

US-Werke ohne GewerkschaftlerInnen

In den USA haben die Gewerkschaften traditionell eine schweren Stand, bei BAYER allerdings einen noch schwereren: Während der Organisationsgrad in den Betrieben durchschnittlich bei 6,7 Prozent liegt, beträgt er in den US-Niederlassungen des Leverkusener Multis nur 5,5 Prozent. Diesen „Erfolg“ können sich die dortigen ManagerInnen gutschreiben, denn sie versuchen mit allen Mitteln, die Gründung von Beschäftigten-Vertretungen zu hintertreiben. So schüren sie etwa die Angst, Betriebszellen würden den jeweiligen Standort und damit auch die Jobs gefährden. In Emeryville hat der Konzern GewerkschaftlerInnen vor den Beschäftigten sogar als Schmarotzer diffamiert, die es nur auf die Mitgliedsbeiträge abgesehen hätten. Und schließlich müssen organisierte Belegschaftsmitglieder bei Entlassungen immer auch als erste dran glauben.

Erneute Effizienz-Offensive

Im Zuge der Trennung von seiner Kunststoff-Sparte hat der Leverkusener Multi die Holding-Struktur mit den vormals selbstständig agierenden Teil-Bereichen aufgegeben. „Wir sind überzeugt davon, dass die stärkere Verzahnung von strategischen und operativen Aufgaben BAYER voranbringen wird“, sagte Aufsichtsratschef Werner Wenning zur Begründung. Und der Konzern verbindet mit der Veränderung auch ein neues Rationalisierungsprogramm. „Es gibt einige Bereiche, wo unsere Mitbewerber effizienter arbeiten“, mit diesen Worten stimmte der Manager Markus Arnold die Beschäftigten auf die Maßnahme ein. Unter anderem will er Doppelarbeiten, nicht reibungslos funktionierende Herstellungsprozesse und Probleme bei den Zuständigkeitsregelungen ausgemacht haben.

Ausgliederung im Lager-Bereich

BAYER hat am Standort Dormagen die Pestizid-Produktion beträchtlich gesteigert. Deshalb reichen die Lager-Kapazitäten nicht mehr aus. Nun hat der Leverkusener Multi aber nicht etwa mit einem Erweiterungsbau begonnen, sondern einfach bei einem externen Dienstleister in Düsseldorf 20.000 Paletten-Plätze angemietet. Bleibt nur zu hoffen, dass der Anbieter auch die für die Unterbringung von Chemikalien nötigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat.

24 Millionen für den Vorstand

Der BAYER-Vorstand konnte sich auch 2015 wieder über eine saftige Gehaltserhöhung freuen. Die Gesamtbezüge stiegen gegenüber dem Vorjahr von 22,2 Millionen auf 23,8 Millionen Euro. Und darüber hinaus

musste der Konzern noch 2,3 Millionen Euro für die späteren Pensionen der ManagerInnen zurücklegen.

BAYER stößt Haushaltsgifte-Sparte ab

Der Leverkusener Multi trennt sich von seinen Haushaltsgiften. Das Unternehmen verkaufte die Sparte mit den Pestiziden für den Haus- und Gartenbereich, mit der es zuletzt einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro machte, an das französische Unternehmen SBM. Alle 250 Arbeitsplätze dürften diese Transaktion wohl kaum überleben.

ERSTE & DRITTE WELT

Marketing-Instrument „Health Camps“

Der indische Staat hat – vornehmlich in der Nähe von Slums – Gesundheitscamps eingerichtet, um wenigstens für eine notdürftige medizinische Versorgung der Armen zu sorgen. Auch BAYER, ROCHE und andere große Pharma-Firmen sind in den „Health Camps“ präsent. Entwicklungshilfe leisten sie dort allerdings nicht, auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag. Die Konzerne stellen den in den Camps praktizierenden ÄrztInnen Personal und Apparaturen zur Diagnose von Krankheiten zur Verfügung, erwarten aber eine kleine Gegenleistung: Das Verschreiben ihrer Medikamente. „Die Förderung des Arznei-Umsatzes durch Screening-Programme, welche den Anschein von Wohltätigkeit verbreiten, ist eine gängige Praxis in Indien“, kritisiert das British Medical Journal. Das Fachblatt sieht darin einen klaren Verstoß gegen die Grundsätze eines verantwortungsvollen Marketings, zu denen sich BAYER & Co. immer gerne bekennen. Auch der holländische Mediziner Hans Hogerzeil geißelt das Treiben der Pillen-Riesen: „Ich würde das eine Markt-Penetration unter dem Label der Corporate Social Responsibility nennen.“

KONZERN & VERGANGENHEIT

Merkel spricht Chemie-Verbrechen an

2013 konnte der BAYER-Konzern zu seinem 150-jährigen Betriebsjubiläum Bundeskanzlerin Angela Merkel als Festrednerin gewinnen. Im Vorfeld hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die Christdemokratin in einem Offenen Brief aufgefordert, in Leverkusen auch die dunklen Kapitel der Vergangenheit des Unternehmens wie etwa Giftgas-Produktion, ZwangsarbeiterInnen und Menschenversuche in den KZs anzusprechen. Das tat Merkel jedoch nicht. Drei Jahre später bei der BASF jedoch zeigte sie mehr Geschichtsbewusstsein. Bei den Feierlichkeiten zu „100 Jahre Leuna“ verschwieg die Politikerin die Chemie-Verbrechen nicht länger. „Es bleibt unsere Pflicht, daran zu erinnern“, mahnte sie.

BAYERs „Max Planck“-Connection

2015 war ein trauriges Jubiläum zu begehen: „25 Jahre Freiland-Versuche in Deutschland“. 1990 hatte das Kölner „Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung“ gentechnisch veränderte Petunien ausgesetzt. Der Leverkusener Multi war frühzeitig in das Projekt involviert. Er unterstützte die Experimente finanziell und sicherte sich so Zugriff auf die Ergebnisse. Dem Gen-ethischen Informationsdienst (GID) berichtete der damalige Forschungsleiter Dr. Heinz Saedler, dass „die Mitarbeiter der Firma BAYER (...) an unser Institut gekommen waren, um die Methodik und das Know-how kennenzulernen, um beides dann zu Hause auf ihre Projekte anwenden zu können.“ Und genauso hatte es sich die bundesdeutsche Forschungspolitik auch gedacht. Sie war Saedler zufolge nämlich darauf aus, „die Grundlagen-Forschung so zu entwickeln, dass sie in Anwendungsnähe kommt“.

POLITIK & EINFLUSS

BAYER setzt EFSA unter Druck

BAYERs Pestizid Thiacloprid hat die EU im Gegensatz zu den anderen beiden bienengefährlichen Neonicotinoiden Imidacloprid und Clothianidin von ihrem vorläufigen Verbot verschont. So findet sich der Stoff dann nicht nur in den Bienen selber wieder, sondern auch in ihrem Produkt, dem Honig. Und seit Kurzem darf es sogar wieder ein wenig mehr sein: Als die Europäische Behörde für Lebensmittel (EFSA) den Grenzwert für Thiacloprid im Februar 2016 von 0,2 auf 0,05 mg/kg senkte, schrieb der Konzern nämlich einen Brandbrief nach Brüssel und bekam prompt „geliefert“ – die EFSA machte den Beschluss rückgängig.

Gekaufte Glyphosat-Wissenschaft

Der Pestizid-Wirkstoff Glyphosat, der hauptsächlich in Kombination mit MONSANTOs Gen-Pflanzen zum Einsatz kommt, aber auch in BAYER-Mitteln wie GLYFOS, PERMACLEAN, USTINEX G, KEEPER und SUPER STRENGTH GLYPHOSATE enthalten ist, gilt als gesundheitsgefährdend. So hat eine Krebsforschungseinrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Substanz im März 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft. Just vor der Sitzung eines EU-Gremiums, das sich mit der Frage eines Verbotes dieser Agro-Chemikalie befasste, legte eine aus WissenschaftlerInnen der Welternährungsorganisation FAO und der WHO gebildete Kommission jedoch eine entlastende Studie vor. „Die Experten sind nach eingehender Analyse aller vorliegenden Daten zu dem Schluss gekommen, dass für den Verbraucher von den Glyphosat-Rückständen in Lebensmitteln kein Gesundheitsrisiko ausgeht“, erklärte eine WHO-Sprecherin. Was sie jedoch nicht erklärte: Sowohl der Vorsitzende des „Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues“ als auch sein Stellvertreter gehören dem „International Life Science Institute“ an, das schon Spenden von rund 500.000 Dollar von MONSANTO und Croplife – dem Lobbyverband von MONSANTO, BAYER & Co. – erhielt.

Merkel kaut BAYER-PR nach

Die Agro-Riesen gerieren sich beim Verkauf ihrer Pestizide und Gen-Pflanzen gerne als bessere EntwicklungshelferInnen, denen es nur darum gehe, alle Menschen satt zu machen. Und so will BAYER dann auch MONSANTO selbstverständlich nur schlucken, um „die weltweite Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung mit gesunden, sicheren und bezahlbaren Lebensmitteln zu ermöglichen“. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verbreitet diese PR-Lügen. In einer Rede lobte sie BAYER & Co. dafür, „bei der Bekämpfung des Hungers eine zentrale Rolle“ zu spielen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN kritisierte diese Äußerung scharf. „Das von BASF, BAYER und Co. propagierte Modell der industriellen Landwirtschaft ist gescheitert. Es führt zu einem erhöhten Ausstoß von Klimagasen, dem Verlust fruchtbarer Böden sowie zu einer verringerten Biodiversität. Hunger ist in den meisten Fällen eine Folge von Armut und sozialer Ungerechtigkeit. Die Kanzlerin sollte an dieser Stelle nicht die gebrochenen Versprechungen der Konzerne nachbeten“, erklärte CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes.

Schäuble zu BAYER-Diensten

Die Konzerne nutzen alle Steuersparmodelle, die sich ihnen so bieten. BAYER tut sich hierzu vor allem in Belgien und in den Niederlanden um. Dort haben etwa BAYER WORLD INVESTMENTS, BAYER GLOBAL INVESTMENTS, BAYER CAPITAL CORPORATION und BAYER ANTWERPEN ihren Sitz (siehe auch ÖKONOMIE & PROFIT). Weil den Finanzämtern durch solche Briefkasten-Firmen Milliarden entgehen, plant die Europäische Kommission Maßnahmen gegen das Vorgehen der Groß-Unternehmen. Dazu zählt beispielsweise, die Gesellschaften zur Offenlegung der Abgaben zu veranlassen, die sie in den jeweiligen Staaten leisten. Und die Zahlen dieses „Country-by-Country-Reportings“ sollten nach Ansicht der EU nicht nur den FinanzbeamtInnen zur Verfügung stehen, sondern allen, die sich dafür interessieren. Dagegen wehrt sich der Leverkusener Multi jedoch vehement. „Diese Form der Transparenz ist wenig hilfreich“, meint BAYERs Steuer-Chef Bernd-Peter Bier und sieht gleich den ganzen Standort Europa in Gefahr. „Drittstaaten – aber im Übrigen auch Wettbewerber – können so an die Kennziffern der europäischen Unternehmen gelangen, ohne dass sie dafür die Daten der eigenen Unternehmen preisgeben müssen“, warnt er. Darum appelliert er an die Politik: „Wir erwarten ein Signal, dass Deutschland seine Unternehmen schützt.“ Und von Finanzminister Wolfgang Schäuble kam ein solches Signal dann auch prompt. „Fachleute wissen, dass der Informationsaustausch sehr viel weniger effizient sein wird, wenn er öffentlich sein wird“, hielt er fest und setzte sich in Brüssel für die „effiziente“ Lösung ein. Damit nicht genug, drang der Finanzminister zusätzlich noch darauf, die Tochter-Firmen der Aktien-Gesellschaften von der Berichtspflicht zu entbinden. Das wollten seine KollegInnen aus den anderen Mitgliedsstaaten jedoch nicht mitmachen. „Wir wurden hierbei von keinem MS (Mitgliedsstaat, Anm. Ticker) unterstützt, klagt sein Ministerium. Nicht einmal in Deutschland selber hat Schäuble für seine Beistandspolitik ausreichend Rückendeckung. Sowohl Justizminister Heiko Maas (SPD) als auch die meisten Ministerpräsidenten der Länder, denen durch die ganz legalen Steuertricks der Konzerne viele Einnahmen entgehen, treten einstweilen für das Recht der Öffentlichkeit ein, mehr über das Finanz-Gebaren von BAYER & Co. zu erfahren.

Preis für Chlor-Fertigungsstätte

Mit einer Chlor-Produktion von über einer Million Tonnen gehört BAYER europa-weit zu den größten Anbietern der Substanz. Dennoch sperrte sich der Leverkusener Multi lange gegen eine umweltschonendere Fertigung dieser gefährlichen Chemikalie. Während viele mittelständische Betriebe ihre Chlor-Herstellung schon lange auf das Membran-Verfahren umgestellt hatten, bei dem kein giftiges Quecksilber als Produktionsrückstand mehr anfällt, hielt der Konzern noch eisern am Unbewährten fest. Erst als Subventionen in Höhe von sechs Millionen Euro aus dem Forschungsministerium lockten, zeigte er sich zu Veränderungen bereit. Gemeinsam mit dem Anlagenbauer UHDE und der RWTH Aachen entwickelte das Unternehmen das Membran-System bei dieser Gelegenheit gleich so weiter, dass zur Einspeisung des zur Elektrolyse benötigten Sauerstoffs weniger Energie erforderlich ist als bisher. Und genau dafür erhielt der Global Player nun vom Land Nordrhein-Westfalen einen Klimaschutz-Preis, obwohl seine gesamten Kohlendioxid-Emissionen im Jahr 2015 stiegen (siehe WASSER, BODEN & LUFT).

BAYERs Nachwuchsarbeit gefällt Obama

Seit Jahr und Tag bemüht sich der Leverkusener Multi, die Naturwissenschaften von ihrem schlechten Image zu befreien und Nachwuchsarbeit zu betreiben. An kritischen WissenschaftlerInnen hat er dabei natürlich kein Interesse, außer Gentechnik und Agro-Chemie steht nicht viel auf dem Lehrplan. „Making Science Make Sense“ heißt das betreffende Programm in den USA. Und dem Konzern gelang es sogar, US-Präsident Barack Obama dafür einzunehmen. „BAYER setzt sich dafür ein, 100.000 amerikanische Eltern und ihre Kinder zusammenzubringen, um gemeinsam im Rahmen von Wissenschafts- und Techologie-Projekten zu arbeiten“, lobte er etwas unkonkret.

Prizker bei BAYER

Im letzten Herbst besuchte die US-amerikanische Handelsministerin Penny Prizker die Berliner BAYER-Niederlassung. Im Beisein von Thorben Albrecht, Staatssekretär im „Bundesministerium für Arbeit und Soziales“, informierte sie sich dem Leverkusener Multi zufolge über die Berufsausbildung in Deutschland und die Frage, wie sich die Unternehmen hierzulande auf den technologischen Wandel durch die Digitalisierung einstellen.

PROPAGANDA & MEDIEN

Einweihung der „Dream Production“

Am 17. Juni 2016 nahm die BAYER-Tochter COVESTRO ihre „Dream Production“ offiziell in Betrieb. „CO2, das unpopuläre Treibhaus-Gas – so ist gemeinhin die Wahrnehmung. Doch das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Denn wie im Theater sich der vermeintliche Bösewicht häufig als Held erweist, so hat auch Kohlendioxid sozusagen zwei Gesichter. Es ist nämlich gleichzeitig ein nützlicher Helfer“, mit diesen Worten pries COVESTRO-Chef Patrick W. Thomas die neue Rolle des CO2 als Grundstoff zur Herstellung von Kunststoffen in Dormagen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zweifelt allerdings an den dem Kohlendioxid nun zugesprochenen Star-Qualitäten. Für sie ist die „Dream Production“ alles andere als eine Traumfabrik. Das gesamte Verfahren erfordert nämlich selber viel Energie, bei deren Erzeugung als Nebenwirkung Kohlendioxid entsteht. So schlägt etwa die Herstellung von Katalysatoren, die das reaktionsträge CO2 aktivieren, in der Klimabilanz als Negativposten zu Buche. Als „bestenfalls marginal“ bezeichnete die CBG in ihrer Presseerklärung deshalb die Verbesserung des CO2-Footprints für den gesamten Prozess. Auf rund zehn Prozent beläuft sich die Einsparung, während die gesamten BAYER-Emissionen weiter zunehmen (siehe WASSER, BODEN & LUFT). An der COVESTRO ging diese bereits im Frühjahr 2016 erstmals geübte Kritik nicht spurlos vorüber. Sie versucht jetzt nicht mehr mit einer guten Klima-Bilanz durch die CO2-Kunststoffe zu punkten, sondern betont die Schonung natürlicher Ressourcen durch die Verwendung von Kohlendioxid statt Öl. Und wenn die Gesellschaft im Vorfeld schon eine Medien-Agentur engagiert hatte, um sich mittels der „Dream Production“ als Umweltengel in Szene zu setzen, so zeigte sie zur Eröffnung „low profile“. Nicht einmal eine Pressemitteilung veröffentlichte das Unternehmen zur Einweihung der Fertigungsstätte.

BAYERs Innovationsapotheke

Die ApothekerInnen beraten die KundInnen, und BAYER berät die ApothekerInnen – was dabei herauskommt, ist klar: BAYER-Produkte in den Taschen der KundInnen. Der Leverkusener Multi hat zur Sicherung dieses Mechanismus’ in Köln eine „Innovationsakademie Deutscher Apotheken“ (IDA) aufgebaut, die angeblich schon mit über 1.000 Pharmazien zusammenarbeitet. In der IDA hat er sogar die Möglichkeit, den PharmazeutInnen ganz praktischen Unterricht zu geben. Zur Ausstattung gehört nämlich eine Muster-Apotheke, die auf dem neuesten technischen Stand ist. So verfügt sie etwa über eine Kamera, welche die Laufwege von KundInnen aufnimmt, um Aufschlüsse darüber zu gewinnen, wie die ApothekerInnen ihnen möglichst viele Waren vor die Nase setzen können. Ganz oben auf dem Lehrplan der Akademie steht für BAYER dann auch „die Frage, wie sich durch die richtige Präsentation der Verkauf von OTC-Produkten steigern lässt. Dabei steht ‚OTC’ für nicht verschreibungspflichtige Medikamente“. Und das kommt nicht von ungefähr. „Gerade dieser Bereich wird für Apotheker immer wichtiger. Denn er bietet viel Potenzial, um Impulskäufe zu generieren“, hält der Konzern fest, ohne zu erwähnen, dass dieser Bereich deshalb auch für ihn immer wichtiger wird. Er tut jedoch alles dafür, ASPIRIN & Co. auf diesem Gebiet die besten Ausgangspositionen zu verschaffen. Der Konzern gibt etwa Regal-Systeme und andere Einrichtungsgegenstände kostenlos ab; lediglich eine kleine Gegenleistung verlangt er: „BAYER-Produkte erhalten dafür in der Apotheke die prominentesten Plätze.“

Chemie-Tag mit TU Dortmund

Der Leverkusener Multi veranstaltet regelmäßig „Tage der Chemie“, um zu versuchen, das Image dieser nicht eben gut beleumundeten Naturwissenschaft aufzupolieren. Dabei setzt das Unternehmen traditionell schon bei den Jüngsten an. Im Bergkamener Werk beispielsweise veranstaltete es einen SchülerInnen-Wettbewerb, um das Interesse der Youngster zu wecken. Aber auch um die Älteren kümmerte der Konzern sich zu diesem Anlass. So bewegte er die ihm seit langer Zeit in Freundschaft verbundene TU Dortmund dazu, an dem BAYER-Standort über ihre Studiengänge zu informieren, damit die Bildungsstätte ihm auch weiterhin passgenauen, unkrititischen Nachwuchs liefert.

VFA im Kontrollwahn

Die Multis investieren viel Zeit und Geld in das sogenannte Reputationsmanagement. Und zuweilen drohen sie auch mit Anzeigen-Entzug oder bemühen Gerichte, um eine konzern-freundliche Berichterstattung durchzusetzen. Besonders doll trieb es jetzt der von BAYER gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“. Er hielt eine Presse-Konferenz ab und verlangte anschließend von den JournalistInnen, ihm die Artikel vor Erscheinen noch einmal zur Freigabe der wörtlichen Zitate vorzulegen. „Es herrscht ein Kontrollwahn“, empörte sich Klaus Max Smolka in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über diese Gängelung. Ein mutiger Schritt, denn wer sich den Gepflogenheiten der Konzerne nicht fügt, riskiert berufliche Nachteile wie etwa den, keine Einladungen zu Hintergrund-Gesprächen mehr zu erhalten.

Tomaten-PR in der Rheinischen Post

BAYER zählt in Europa zu den größten Züchtern von Tomaten-Saatgut (siehe auch PFLANZEN & SAATEN). Und obwohl sich das in der Angebotspalette neben Pestiziden, Gen-Pflanzen und Medikamenten nicht gerade gut macht, steht der Leverkusener Multi zu dem Produkt-Segment und sucht seit einiger Zeit verstärkt die Öffentlichkeit. So gewann er die Rheinische Post dazu, Reklame für CALIFORNICATION, ROTATION und andere „High-Tech-Tomaten“ zu machen. Auf einer ganzen Seite, dekoriert von Rezeptvorschlägen, breitete die Zeitung die Story vom Gemüse-Bauern BAYER aus.

Marketing-Ausgaben steigen weiter

BAYER gibt immer mehr Geld für Marketing und Vertrieb aus. 2015 stiegen die Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Prozent auf 12,36 Milliarden Euro. Obwohl das mehr als einem Viertel des Gesamtumsatzes entspricht, verweigert der Konzern der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN auf den Hauptversammlungen seit Jahren eine genauere Aufschlüsselung dieser Ausgaben.

DRUGS & PILLS

BAYER stoppt STIVARGA-Vertrieb

Nach dem Arzneimittel-Neuverordnungsgesetz (AMNOG) von 2011 müssen neue Medikamente eine Kosten/Nutzen-Prüfung durchlaufen. Schaffen die Arzneien es dann in diesem Prozess, ihre Überlegenheit gegenüber den gängigen Pharmazeutika unter Beweis zu stellen, können die Hersteller in den Verhandlungen mit den Krankenkassen einen besonders hohen Preis für die Präparate verlangen. Dem BAYER-Mittel STIVARGA (Wirkstoff: Regorafenib) gelang dies für das Anwendungsgebiet „fortgeschrittener Darmkrebs“ jedoch nicht (siehe Ticker 2/16). Einen Zusatznutzen vermochte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von MedizinerInnen, Krankenhäusern und Krankenkassen bei dieser Indikation nicht auszumachen. Er folgte damit der Bewertung, die das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) vorgelegt hatte. Demnach verlängerte STIVARGA zwar das Leben der PatientInnen um rund 45 Tage, die stärkeren Nebenwirkungen wie z. B. Durchfall heben diesen positiven Effekt nach Ansicht des IQWiG jedoch wieder auf. Auch zweifelte das Institut die Ergebnisse der STIVARGA-Tests, die zur Zulassung der Arznei geführt hatten, wegen nicht eingehaltener Studien-Standards an. Der Konzern reagierte schroff auf das Votum. Er bezeichnete die Entscheidung als „nicht nachvollziehbar“ und entschied kurzerhand, das Pharmazeutikum in Deutschland vom Markt zu nehmen.

Neue ASPIRIN-Studie

Mit Verweis auf eine Studie der TU München versucht BAYER, den Verkauf des Schmerzmittels ASPIRIN weiter anzukurbeln. Die ForscherInnen um Markus Ploner hatten herausgefunden, dass sich körperlicher Schmerz binnen kurzem in der Psyche niederschlägt. „Es ist grundsätzlich richtig, jede Art von Schmerz ernstzunehmen und die Schmerz-Weiterleitung frühzeitig und ausreichend zu unterbinden, um eine Chronifizierung (...) zu unterbinden“, meint deshalb Prof. Hartmut Göbel von der Schmerzklinik Kiel. Und von diesem Statement ist es dann nicht mehr weit bis zur Produkt-Empfehlung des Leverkusener Multis: „Hier punktet die weiterentwickelte ASPIRIN-Tablette: Eine erste spürbare Schmerz-Linderung tritt bereits 16 Minuten nach der Einnahme ein.“ Bis zu den ersten Nebenwirkungen dauert es hingegen ein wenig länger, dafür kommen sie gewaltig – Magenblutungen zählen zu den gravierensten.

LAIF-Lieferengpass

Kein Johanneskraut-Mittel verschreiben die MedizinerInnen so oft wie BAYERs LAIF. Für 30 Millionen Tagesdosen des Präparats, das bei leichten bis mittelschweren Depressionen Anwendung findet, erstellten die ÄrztInnen 2014 Rezepte. In diesem Jahr dürften es jedoch weniger sein. Der Leverkusener Multi kann nämlich nicht liefern, und die PatientInnen stehen auf dem Schlauch. Über die Gründe macht der Konzern nur ungenaue Angaben. Teile der neuen Ernte hätten die hohen Qualitätsstandards nicht in allen Punkten erfüllt, verlautet aus der Unternehmenszentrale. Darüber, ob die Probleme mit neuen Auflagen des „Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) bezüglich der Rückstände von Pyrrolizidinalkaloiden zusammenhängen, schweigt sich der Pharma-Riese aus. Fragen zur Belastung seiner LAIF-Pflanzen mit diesen von Kräutern zur Insektenabwehr gebildeten Giften ließ er unbeantwortet.

Neue Hormon-Spirale

BAYERs Hormon-Spiralen haben beträchtliche Nebenwirkungen. Bei MIRENA etwa reichen sie von nächtlichen Schweißausbrüchen, Herzrasen und Unruhe über Schlaflosigkeit und Bauchkrämpfe bis hin zu Oberbauchschmerzen. Allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA erhielt bereits über 45.000 Meldungen zu solchen unerwünschten Arznei-Effekten. Trotzdem will der Leverkusener Multi seine Produkt-Palette in diesem Bereich noch einmal erweitern. Er hat in den USA und in der EU einen Zulassungsantrag für die Spirale LCS-16 gestellt und stellt als besonderen Vorteil die geringe Konzentration des Wirkstoffes Levonorgestrel heraus. Als „hocheffektiv und gleichzeitig gut verträglich“ bezeichnet der Konzern seine neueste Errungenschaft. Aber das sagt er in seinen Hauptversammlungen ja auch immer über MIRENA, wenn Geschädigte ihn mit ihren Krankengeschichten konfrontieren.

41 Anwendungsbeobachtungen

Erkenntnisse werfen die Beobachtungsstudien zu Arzneien, die MedizinerInnen mit ihren PatientInnen durchführen, kaum ab. Das ist aber auch gar nicht Sinn der Übung. Die Anwendungsuntersuchungen verfolgen einzig den Zweck, die Kranken auf das getestete Präparat umzustellen. Dafür zahlen die Pharma-Riesen den ÄrztInnen jährlich ca. 100 Millionen Euro. Rund 700 Euro erhalten diese pro TeilnehmerIn. „Fangprämien“ nannte ein ehemaliger Vorsitzender der „Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein“ diese Zuwendungen einst. 41 solcher „Studien“ mit BAYER-Medikamenten fanden nach Angaben des Recherche-Netzwerkes Correct!v von 2009 bis 2014 in den Praxen statt. Unter anderem testeten die MedizinerInnen für den Konzern das Antibiotikum AVALOX, das MS-Präparat BETAFERON, das Kontrastmittel GADOVIST, das Blutprodukt KOGENATE und die Krebs-Arznei NEXAVAR.

BAYERs DDR-Arzneitests korrekt?

Im Jahr 2013 berichtete der Spiegel über großflächige Arznei-Tests bundesdeutscher Pharma-Firmen in der ehemaligen DDR. Von 1961 bis 1990 fanden dort ca. 600 Arznei-Versuche mit ungefähr 50.000 ProbandInnen statt. Auch BAYER war mit von der Partie. Der Pharma-Riese erprobte im anderen Deutschland unter anderem das Antibiotikum CIPROBAY, das Diabetikum GLUCOBAY, das die Gehirn-Durchblutung fördernde Mittel NIMOTOP und das zur Blutstillung nach Bypass-Operationen zum Einsatz kommende TRASYLOL, das wegen seiner Risiken und Nebenwirkungen von 2007 bis Anfang 2012 verboten war. Der Spiegel-Bericht warf Fragen danach auf, ob die Medikamenten-Prüfungen gängigen Standards entsprachen. Darum beauftragte die damalige Bundesregierung eine Kommission mit einer genaueren Untersuchung. Drei Jahre später stellte diese erste Ergebnisse vor. Die ForscherInnen um den Medizin-Historiker Volker Hess fanden nach Auskunft der Ostbeauftragten der Großen Koalition, Iris Gleicke, „keine Hinweise darauf, dass ethische Standards verletzt worden wären“. Systematische Verstöße gab es den ExpertInnen zufolge nicht. Die Grünen meldeten jedoch Zweifel an den Resultaten an. Sie bemängelten unter anderem, dass Hess und sein Team nur einen Bruchteil der Firmen-Unterlagen gesichtet haben und dass BAYER & Co. dieses Material obendrein noch vorselektieren durften. Auch gebe es Hinweise auf medizinische Grundsätze verletzende Tests mit nicht einwilligungsfähigen Menschen, so die Partei. Die Informationen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN über die einstigen Versuche des Leverkusener Multis bestätigen das skeptische Urteil von Bündnis 90/Die Grünen über die wissenschaftliche Arbeit. So verabreichte der Pharma-Riese sein NIMOTOP damals etwa AlkoholikerInnen in akutem Delirium. „Ich bin psychisch absolut weggedampft“, berichtete ein früheres Versuchskaninchen. Und da hatte er noch Glück. „Es hätte auch Tote geben können“, meint der Mediziner Ulrich Moebius. Bei TRASYLOL, das der Pharma-Riese im Osten auch als Mittel zur Konservierung von Organen, die für eine Transplantation vorgesehen waren, erprobte, wies er den verantwortlichen Arzt Dr. Horpacsy an, Stillschweigen über negative Resultate zu bewahren (siehe SWB 3/13). Darum verschwieg dieser in einem späteren Aufsatz den völligen Verlust der Vital-Funktionen der Nieren unter TRASYLOL. Er vermeldete lediglich, die Gabe des Pharmazeutikums hätte nicht zu einer Verbesserung des Transplantat-Überlebens geführt; dafür hätte der Stoff jedoch einen positiven Effekt auf die Enzym-Werte des Organs gehabt. Der Global Player weist in Sachen „DDR-Tests“ allerdings alle Schuld von sich. „Sofern im Auftrag unseres Unternehmens klinische Studien in der ehemaligen DDR durchgeführt worden sind, gehen wir davon aus, dass diese entsprechend der Deklaration von Helsinki sowie den Vorschriften des Arzneimittel-Gesetzes der ehemaligen DDR erfolgte“, erklärte er.

Testosteron bei Fettleibigkeit?

Mit großer Anstrengung arbeitet der Leverkusener Multi daran, die „Männergesundheit“ als neues Geschäftsfeld zu etablieren und Hormon-Präparaten wie NEBIDO oder TESTOGEL neue und nur selten zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. Zu diesem Behufe hat der Pharma-Riese die Krankheit „Testosteron-Mangel“ bzw. „männliche Wechseljahresstörungen“ erfunden. Aber dabei soll es nicht bleiben. BAYER will die Mittel auch bei fettleibigen Männern in Anschlag bringen. „Epidemiologische Studien zeigen mit großer Übereinstimmung, dass zwischen Adipositas und Testosteron-Mangel (Hypogonadismus) ein enger Zusammenhang besteht“, behauptet der Konzern. Er erweitert diesen Zusammenhang sogar noch um Diabetes – und weiß sogleich Abhilfe. Der Multi präsentiert in einem Artikel, den er in der Zeitschrift Diabetes, Stoffwechsel und Herz platzieren konnte, Untersuchungen, welche die positiven Effekte von NEBIDO & Co. auf das Gewicht und den Blutzucker-Spiegel der Probanden belegen. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um kleine, den Anforderungen von Zulassungsstudien nicht genügende Test-Reihen mit unter hundert Teilnehmern. MedizinerInnen warnen indessen vor den Hormon-Gaben. Als Nebenwirkungen zählen sie unter anderem Herzinfarkt, Harntrakt-Schädigungen, Brust-Wachstum, Bluthochdruck, Ödeme und Leberschäden auf. Zudem beobachteten die WissenschaftlerInnen Schrumpfungen des Hodengewebes und Samenzellen-Missbildungen.

BAYER testet Finerenone

Der Leverkusener Multi erprobt zur Zeit den Wirkstoff Finerenone. Er will die Substanz zur Behandlung von Herz-Insuffizienz einsetzen und spekuliert darauf, Präparaten wie dem PFIZER-Mittel INSPRA Markt-Anteile wegnehmen zu können. Angeblich hat das Pharmazeutikum nämlich weniger Nebenwirkungen als andere Arzneien dieser Medikamenten-Gruppe, die häufig die Blutkalium-Konzentrationen in bedenkliche Höhe treiben und deshalb das Herz schädigen können. Zudem testet der Konzern Finerenone noch zur Therapie von solchen Nierenschädigungen, die in Folge einer Diabetes entstehen.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Neonicotinoid-Verbot in Frankreich

Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Clothianidin) gelten als besonders bienengefährlich. Sie sorgen unter anderem für schrumpfende Populationen, indem sie im Futtersaft der Ammen-Bienen die Bildung des Botenstoffes Acetylcholin hemmen, der bei der Aufzucht der Larven eine wichtige Rolle spielt. Die EU hat Imidacloprid und Clothianidin wegen ihrer desaströsen Wirkung auf Bienen gemeinsam mit der Substanz Thiamethoxam bereits vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Die Französische Nationalversammlung ging im März 2016 jedoch noch einen Schritt weiter. Sie erließ ein komplettes Neonicotinoid-Verbot, das 2018 in Kraft tritt. Der Leverkusener Multi protestierte vehement gegen diese Entscheidung. Er sieht die LandwirtInnen nun mit „veritablen Engpässen beim Schutz ihrer Pflanzen“ konfrontiert und prophezeite Ernte-Einbußen von 15 bis 40 Prozent.

UN-Gremium warnt vor GAUCHO & Co.

Auch die Vereinten Nationen hatten die Berichte über das zunehmende Bienensterben alarmiert. Darum setzte sie mit dem Welt-Biodiversitätsrat (IPBES) ein Gremium ein, um eine Bestandsaufnahme zur Lage von Bienen und anderen anderen Bestäuber-Insekten zu erhalten und Aufschluss die Gefährdung der Bestände zu gewinnen. Die WissenschaftlerInnen kamen – wie schon viele ihrer KollegInnen vor ihnen – zu dem Ergebnis, dass Ackergifte eine Mitschuld am Rückgang der Populationen tragen. „Das Gutachten ermittelte, dass Pestizide, inklusive Insektizide aus der Gruppe der Neonicotinoide, für Bestäuber weltweit eine Bedrohung darstellen“, hält der IPBES fest. Das Pikante dabei: Unter den am Bericht beteiligten ForscherInnen befand sich auch Christian Maus von BAYERs Bienenforschungszentrum in Monheim. Das wirbelte in Leverkusen gehörig Staub auf. Die Presseabteilung des Konzerns griff Maus umgehend dafür an, sich nicht von der Neonicotinoid-Kritik des Reports distanziert zu haben und tat das stellvertretend für ihn: „Diese Aussage können wir nicht nachvollziehen.“

Zahlreiche Bienen-Arten gefährdet

Besonders Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO und PONCHO tragen eine Mitschuld am Bienensterben (s. o.). Welches Ausmaß der Rückgang der Populationen in der Bundesrepublik bereits angenommen hat, machte jetzt die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen deutlich. Von insgesamt 560 Wildbienen-Arten schätzte die Große Koalition 40,9 Prozent als gefährdet ein. 39 Spezies sind bereits ausgestorben. Nicht viel besser sieht es bei den Schmetterlingen aus: 69 Arten drohen bald vom Planeten zu verschwinden. BAYER jedoch leugnet den Zusammenhang zwischen den Agro-Chemikalien und dem Artensterben. Auf der Hauptversammlung am 29. April 2016 zeigte sich der Konzern „ … davon überzeugt, dass unsere Neonicotinoide sicher sind für die Umwelt, wenn sie sachgerecht eingesetzt werden“.

Neues Bio-Pestizid

BAYER hat die Zulassung für das Pestizid REQUIEM erhalten, dessen Wirk-Mechanismus auf einem biologischen statt auf einem chemischen Prinzip beruht. Der Inhaltsstoff Terpenoid ist einer Substanz nachgebildet, mit der sich die Pflanze Epazote, bekannt auch als Mexikanischer Drüsengänsefuß, gegen Insekten wehrt. Damit erweitert der Konzern seine Produkt-Palette im Bereich der Bio-Pestizide. So bietet er in diesem Segment bereits das Anti-Wurmmittel BIBACT und das Anti-Pilzmittel CONTANS an. Zudem kaufte der Global Player bereits im Jahr 2014 das argentinische Unternehmen BIAGRO, das biologische Saatgutbehandlungsmittel auf der Basis von Mikro-Organismen und Pilzen sowie Mittel zur Stärkung des Pflanzen-Wachstums produziert. Der Leverkusener Multi will wegen REQUIEM & Co. jedoch seinen Agrogift-Schrank nicht gleich entsorgen; „best of both worlds“ lautet die Devise. „Wir setzen auf integrierte Angebote für Nutzpflanzen. Also auf die Auswahl des passenden Saatguts und die beste Kombination aus chemischen und biologischen Produkten“, so BAYER-Manager Ashish Malik.

PFLANZEN & SAATEN

Tomaten made by BAYER

Von keiner Gemüse-Art produziert die europäische Landwirtschaft mehr als von der Tomate. Entsprechend stark konzentrieren sich die Agro-Multis auf diese Nachtschatten-Gewächse – BAYER, SYNGENTA, MONSANTO & Co. dominieren den EU-Handel mit Tomaten-Saatgut. Der Studie „Concentration of Market Power in the EU Seed Market“ zufolge stammten 2013 45 Prozent aller Saaten aus den Gewächshäusern dieser Konzerne. Der Marktanteil der BAYER-Tochter NUNHEMS belief sich 2014 auf 3,7 Prozent. Inzwischen dürfte dieser gestiegen sein, denn in den letzten zwölf Monaten brachte das Unternehmen viele neue Sorten heraus. Die „hochtechnologischen Tomaten“ versprechen laut NUNHEMS gute Ernten, zuweilen gar „Ertragsrekorde“ und „Einheitlichkeit“, was diese „zu einer rentablen Wahl für den Erzeuger macht“. Geschmacksfragen stellen sich der Firma hingegen nicht.

BAYER erweitert Weizenzucht-Zentrum

Im Saatgut-Geschäft des Agro-Riesen bildet Weizen einen Schwerpunkt, weil die Ackerfrucht die weitverbreiteste Kulturpflanze der Welt ist. Bis 2020 will der Konzern 1,5 Milliarden Euro in Züchtungsprogramme investieren, um eine führende Rolle in diesem Markt-Segment zu einzunehmen. Dazu kooperiert er mit vielen Weizenforschungsinstituten und unterhält eigene Zuchtstationen. Sieben solcher Einrichtungen hat der Multi bisher schon aufgebaut. In Gatersleben, wo der Global Player seit 2012 ein solches Zentrum – nicht von ungefähr in unmittelbarer Nähe des „Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen-Forschung“ – betreibt, plant er jetzt eine Erweiterung. Das Unternehmen kündigte an, dort die Acker-Flächen auf 80 Hektar zu verdoppeln.

GENE & KLONE

BAYERs Gen-Soja entert Brasilien

Brasilien hatte es Gen-Pflanzen made by BAYER jahrelang sehr schwer gemacht. So verbot das Land gentechnisch veränderten Mais der Produktreihe LIBERTYLINK und entzog der Sorte T25 die Genehmigung. Jetzt aber scheint der Widerstand gebrochen. Ab diesem Jahr vermarktet der Leverkusener Multi in dem südamerikanischen Staat LIBERTYLINK-Soja. Dabei handelt es sich um eine Laborfrucht, die immun gegen das extrem gesundheitsschädliche und in Europa deshalb nur noch bis 2017 erlaubte Pestizid Glufosinat ist. Gleich 2.000 LandwirtInnen wollen es nach Aussage des Global Players trotzdem mit dem LL-Soja versuchen.

WASSER, BODEN & LUFT

BAYER-Altlast unter Kleingarten

Viele Duisburger KleingärtnerInnen sorgen sich um ihre Grundstücke, denn unter der Grasnarbe schlummern Altlasten von BAYER, KRUPP oder MANNESMANN. Boden-Untersuchungen des Bielefelder Instituts IFUA PROJEKT ergaben in vielen Fällen bedenkliche Werte für Cadmium, Zink, Arsen, Benzo(a)pyren und Blei. Auf dem Gelände des Kleingarten-Vereins „Borgsche Hütte“ in Rumeln, wo der Leverkusener Multi um 1958 Giftstoffe verklappt hat, gab es hingegen keine Überschreitungen der zulässigen Limits. Das Chemie-Grab liege zu tief, als dass von ihm noch Gefahren ausgehen könnten, versichert Wolfgang Ibels vom Duisburger Umweltamt. Mögliche Verunreinigungen des Grundwassers durch die Hinterlassenschaften des Leverkusener Multis ignorierte er dabei jedoch.

Kaum Energie-Ersparnis

BAYERs Energie-Einsatz sank 2015 gegenüber dem Vorjahr von 85.317 auf 83.182 Terajoule. Die Reduktion verdankt sich jedoch mitnichten einer ressourcen-schonenderen Produktionsweise, sondern hauptsächlich der im letzten Jahr erfolgten Stillegung der Fertigungsstätte im brasilianischen Belford Roxo.

Mehr Kohlendioxid-Emissionen

BAYERs Emissionen des klima-schädlichen Kohlendioxids stiegen 2015 gegenüber dem Vorjahr um 160.000 Tonnen auf 9,71 Millionen Tonnen. Ein Grund dafür ist, dass der Konzern bei der Energie, die er selbst erzeugt, mehr auf die besonders klima-schädliche Kohle setzt. Deren Quantum am Energie-Mix wuchs gegenüber 2014 von 12.611 auf 12.755 Terajoule. Für den Löwenanteil an den CO2-Emissionen des Unternehmens sorgt die Kunststoff-Tochter COVESTRO mit 6,41 Millionen Tonnen, dahinter folgt die CURRENTA als Betreiber der Chemie- „Parks“ mit 1,47 Millionen Tonnen, die Agro-Sparte mit einer Million Tonnen und der Pharma-Bereich mit 0,57 Millionen Tonnen.

BAYER schädigt Ozonschicht

Seit Jahren schon sorgt hauptsächlich ein einziges Werk des Leverkusener Multis für den ganzen Ausstoß an ozon-abbauenden Substanzen: die Niederlassung der Agro-Sparte im indischen Vapi. Und seit Jahren schon schraubt der Konzern auch ein bisschen an der Fertigungsstätte rum, so dass die Werte immer ein bisschen sinken. Aber 2015 summierten sie sich trotzdem noch auf 11,7 Tonnen (2014: 14,8).

1.610 Tonnen flüchtige Substanzen

Auch BAYERs flüchtige organische Substanzen entstammen hauptsächlich dem Werk im indischen Vapi. Im Zuge der „Work in Progress“-Sanierung ging der Ausstoß ebenso wie derjenige der ozon-abbauenden Stoffe (s. o.) 2015 etwas zurück. Von 2.120 auf 1.610 Tonnen sank der Wert.

Kaum weniger Stickstoff & Co.

Der Ausstoß von Stickstoffoxiden, Schwefeloxiden, Staub und Kohlenmonoxid hat sich bei BAYER 2015 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Die Emissionen von Stickstoffoxiden stiegen von 2.360 Tonnen auf 2.420 Tonnen, während diejenigen von Schwefeloxiden leicht von 1.220 Tonnen auf 1.170 Tonnen zurückgingen. Auch etwas weniger Staub wirbelte der Konzern auf: 250 gegenüber 230 Tonnen. Dafür erhöhte sich jedoch der Kohlenmonoxid-Ausstoß um 20 auf 930 Tonnen.

BAYERs großer Durst

Der Leverkusener Multi hat einen enormen Wasser-Durst. Auf 346 Millionen Kubikmeter bezifferte er seinen Konsum im Jahr 2014, in den zwölf Monaten zuvor waren es sogar 350 Millionen gewesen. Zum Vergleich: Das ist mehr als das Dreifache dessen, was die ganze Stadt Köln verbraucht. Drei Viertel des Wassers gehen als Kühlwasser drauf, ein Viertel verwendet der Konzern in der Produktion. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass die Wiederaufbereitungsquote verschwindend gering ist: Gerade einmal 10,4 Millionen Liter recycelte das Unternehmen.

BAYER Abwasser-Frachten

2015 produzierte der Leverkusener Multi mit 61 Millionen Kubikmetern fünf Millionen Liter weniger Abwässer als 2014, aber nicht, weil er etwa „grüner“ produzierte, sondern nur, weil er überhaupt weniger produzierte. Und trotzdem schaffte es der Konzern noch, von einzelnen Stoffen mehr einzuleiten als im Vorjahr. Bei den anorganischen Salzen stieg die Menge von 845.000 Tonnen auf 927.000 Tonnen. Bei den Schwermetallen, die das Unternehmen nicht mehr einzeln aufführt, um besonders gefährliche Stoffe wie Quecksilber nicht nennen zu müssen, wuchs sie von 63 auf 64 Kilogramm. Der Phosphor-Eintrag blieb hingegen konstant bei 100 Tonnen, und der Stickstoff-Wert sank von 760 auf 560 Tonnen. Auch organischer Kohlenstoff fand sich etwas weniger im Wasser wieder: Das Volumen reduzierte sich um 40 Tonnen auf 1.160.

BAYER produziert mehr Müll

Im Jahr 2015 produzierte BAYER mehr Müll als 2014. Von 896.000 auf 940.000 Tonnen stieg die Menge. Auch bei gefährlichen Abfällen erhöhte sich der Wert; er legte von 487.000 auf 541.000 Tonnen zu. Als Grund dafür nennt der Leverkusener Multi neben Produktionssteigerungen „eine neue abfallrechtliche Bewertung der Wirbelschicht-Asche aus dem Kraftwerk im Chem-‚Park’ Leverkusen“.

CO & CO.

„Risiko nicht ausgeschlossen“

Während BAYERs zwischen Dormagen und Krefeld geplante Kohlenmonoxid-Pipeline wegen einer Klage noch immer keine Betriebsgenehmigung hat, zeigt deren zwischen Dormagen und Leverkusen verlaufendes Pendant schon bedenkliche Alterserscheinungen. Besonders dort, wo die Leitung den Rhein unterquert, zeigen sich Korrosionsschäden, also Abnutzungserscheinungen an den Bau-Bestandteilen. So treten an diesem Düker nach einem Bericht des TÜV Rheinland „gravierende externe Materialverluste“ auf. Eine „Restlebensdauer von 2 Jahren, bis die rechnerisch geforderte Mindestrohrwandstärke von 3,6 mm erreicht wird“, errechnete der Technische Überwachungsverein. Nachdem die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN diesen Befund publik gemacht hatte, blieb dem Leverkusener Multi nichts anderes übrig, als Maßnahmen einzuleiten: Er kündigte den Bau eines neuen Dükers an. Dieser nimmt noch einmal größere Dimensionen als der alte an und bietet zusätzlich zu den zehn Leitungen noch Platz für fünf Reserve-Pipelines. Weil der Pharma-Riese deshalb in die unter Naturschutz stehende Uferlandschaft eingreifen muss, hat er später Kompensationsleistungen zu erbringen. Absolute Sicherheit mochte der Konzern auch nach der Fertigstellung des neuen Tunnel-Systems nicht garantieren. Lediglich als „unwahrscheinlich“ bezeichnete das Unternehmen das Risiko einer Explosion im Düker, es könne aber „nicht 100-prozentig ausgeschlossen werden“. Und die Folgen wären BAYER zufolge „wegen der engen räumlichen Nähe der Rohrleitungen und dem zu erwartenden Totalversagen auch der CO-Leitung als katastrophal einzuschätzen“. Trotzdem rechnet der Multi fest mit einer Betriebsgenehmigung durch die Bezirksregierung. Anfang 2017 will er den Düker dann nutzen – und ansonsten wohl bei der Pipeline, die immerhin schon rund 50 Jahre auf dem Buckel hat, alles beim Alten lassen. Lediglich ein paar kleine Eingriffe stehen möglicherweise an.

STANDORTE & PRODUKTION

Neues Haus für Insektizid-Forschung

BAYER will am Standort Monheim ein Gewächshaus für die Insektizid-Forschung errichten, das „weltweit neue Maßstäbe“ setzt. 43,5 Millionen Euro investiert der Leverkusener Multi zu diesem Behufe.

Leverkusen: Neue Pack-Anlage

BAYER errichtet in Leverkusen für rund 150 Millionen Euro eine neue Anlage für Medikamenten-Verpackungen. Zudem kündigte der Konzern den Bau einer Fertigungstätte für Arznei-Formulierungen an.

Millionen-Investition in Bitterfeld

Der Leverkusener Multi plant am Standort Bitterfeld, wo er vor allem das Schmerzmittel ASPIRIN produziert, 20 bis 30 Millionen Euro zu investieren. Das Geld will er unter anderem für einen Ausbau der Automation, für neue Filteranlagen und für mehr Informationstechnologie.

ÖKONOMIE & PROFIT

Die BAYER-Bank in Belgien

Der Leverkusener Multi unterhält viele Niederlassungen im Steuer-Paradies Belgien. BAYER ANTWERPEN etwa wirkt als konzern-interne Bank, die den Teilgesellschaften Geld für Investitionen leiht. Für den Global Player entsteht so eine Win-win-Situation: Während die Tochter-Firmen die Zins-Zahlungen von der Steuer absetzen können, muss BAYER ANTWERPEN für die Zins-Erträge kaum Abgaben zahlen. Und bei den 11,8 Milliarden Euro an Krediten, die im Jahr 2015 von Belgien aus auf die Reise gingen, kommen da schon ganz hübsche Summen zusammen.

BAYERs globale Steuer-Praxis

Der Leverkusener Multi hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Nur profitiert steuerlich nicht die ganze Welt gleichermaßen von den Erträgen. Die BAYER-Töchter müssen einen Großteil ihrer Gewinne an die Mutter-Gesellschaft in Leverkusen abführen. In der Heimat fällt deshalb auch der Löwenanteil der Abgaben an, welche der Konzern leistet, nachdem er sich durch Nutzung diverser Steuersparmodelle arm gerechnet hat. Der Global Player gibt an, 50 Prozent seiner Ertragssteuern in Deutschland zu zahlen, obwohl er hierzulande nur rund elf Prozent seines Gesamtumsatzes erzielt und nur 31 Prozent seiner Belegschaftsangehörigen beschäftigt. Mit Imperialismus hat das alles aber dem Unternehmen zufolge nichts zu tun. Der Pharma-Riese betrachtet die ungleiche Verteilung vielmehr als angemessen und führt dazu eine recht abenteuerliche Begründung an: Da er hauptsächlich an den deutschen Standorten forsche und das mit viel kosten-intensivem „Trial and Error“ einher gehe, sei auch das unternehmerische Risiko vornehmlich zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen angesiedelt. Sorgen bereiten ihm in diesem Zusammenhang nun die Pläne der EU, die Multis zur Veröffentlichung ihrer Steuer-Zahlungen in den einzelnen Ländern zu zwingen (siehe POLITIK & EINFLUSS) So warnt BAYERs Steuer-Chef Bernd-Peter Bier, das sogenannte Country-by-Country-Reporting „führt gerade vor dem Hintergrund der deutschen Export-Stärke dazu, dass die Regierungen unserer ausländischen Absatzmärkte (sic!) künftig mehr vom deutschen Anteil am Steuer-Kuchen abhaben wollen“. Deshalb sperrt er sich vehement gegen weitergehende Transparenz-Verpflichtungen.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

Salzsäure tritt aus

Am 15.1.2015 meldete die BAYER-Tochter COVESTRO am US-amerikanischen Standort Illinois einen Stoff-Austritt: Ein Tankwagen, der Salzsäure transportierte, verlor 7.600 Liter seiner Ladung.

Polyisocyanat tritt aus

Am 18.1.2015 meldete die BAYER-Tochter COVESTRO am indischen Standort Hubli einen Transport-Unfall, bei dem 1.200 Kilo des Gefahrguts Polyisocyanat ins Freie gelangten.

TDI tritt aus

Am 7.2.2015 liefen in einem kalifornischen Werk der BAYER-Tochter COVESTRO an einer Abfüll-Station 1.150 Liter des Kunststoffes TDI aus, weil ein Tankwagen zu voll gepumpt wurde.

MDI tritt aus

Am 31.5.2015 meldete die BAYER-Tochter COVESTRO am US-amerikanischen Standort Ward Creek einen Transport-Unfall. Ein Sattelzug stürzte auf der Straße um, und 1.500 Liter des Kunststoffes MDI liefen aus.

BAYHYDROL tritt aus

Am 4.6.15 kam es in Helsinki zur Beschädigung eines Containers der BAYER-Tochter COVESTRO, in dem sich das Lackharz BAYHYDROL befand. Die Flüssigkeit trat aus, und 12 Personen, die mit ihr in Berührung gerieten, mussten sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Ein stationärer Aufenthalt blieb ihnen aber erspart.

DESMOPHEN-Tank platzte

Am 18.8.15 platzte am Antwerpener Standort der BAYER-Tochter COVESTRO bei einem Umfüll-Vorgang ein Tank, in dem sich der Lack-Grundstoff DESMOPHEN befand. Rund 6.000 Kilogramm des Stoffes gelangten so an die Luft. Der Leverkusener Multi gab jedoch sogleich Entwarnung: „Es kam weder zu Verletzungen noch zu Gefährdungen.“

Salpetersäure tritt aus

Am 3.9.15 kam es am Dormagener Standort der BAYER-Tochter COVESTRO beim Entladen von Salpetersäure zu einem Unfall. In der Folge liefen 150 Liter des Stickstoffs aus, der auf Haut, Atemwege und Schleimhäute stark reizend wirkt und Verätzungen hervorrufen kann. Ein Beschäftigter geriet mit der Substanz in Berührung und kam in ein Krankenhaus. Er konnte jedoch zum Glück bald schon wieder entlassen werden.

DESMODUR tritt aus

Am 28.9.15 durchbohrte am US-amerikanischen Standort Laredo der BAYER-Tochter COVESTRO ein Gabelstabler die Wand eines Fasses, in dem sich das Kunststoff-Produkt DESMODUR befand. In der Folge liefen 150 Liter der Substanz aus.

Salzsäure tritt aus

Am 30.9.15 trat an einem Kesselwagen der DEUTSCHEN BAHN, der Salzsäure der BAYER-Tochter COVESTRO beförderte, eine Leckage auf. 100 Liter der Substanz flossen auf diese Weise aus.

DESMODUR tritt aus

Wie zuvor in Laredo (s. o.) durchbohrte am 28.10.15 auch in Köln ein Gabelstabler ein Fass, in dem sich DESMODUR der BAYER-Tochter COVESTRO befand. Und wieder flossen 150 Liter der Substanz aus.

DESMODUR tritt aus

Das Werk der BAYER-Tochter COVESTRO am US-amerikanischen Standort Martinsburg schickte am 9.12.15 ein undichtes DESMODUR-Fass auf Reisen. Der LKW-Fahrer bemerkte den Austritt des Kunststoff-Produkts jedoch nach einiger Zeit und alarmierte die Feuerwehr. Diese sog die Substanz mit Bindemitteln auf und konnte den Schaden so in Grenzen halten.

Polyalkohol tritt aus

Am 16.12.15 informierte die BAYER-Tochter COVESTRO am US-amerikanischen Standort Charleston die Behörden über einen Verkehrsunfall, in dessen Folge ein LKW aus einem Tank 1.900 Liter Polyalkohol verlor.

RECHT & UNBILLIG

4.300 XARELTO-Klagen

BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO mit dem Wirkstoff Rivaroxaban hat gefährliche Nebenwirkungen. So erhielt das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) 2015 von ÄrztInnen 173 Benachrichtigungen über Todesfälle, von denen 137 auf Blutungen zurückgingen. Insgesamt erfolgten 1.792 Meldungen wegen unerwünschter Pharma-Effekte. In den USA, wo PatientInnen bzw. deren Hinterbliebene leichter Schadensersatz-Ansprüche geltend machen können, beschäftigt sich deshalb bereits die Justiz mit XARELTO. Bis zum 25.1.2016 lagen 4.300 Klagen vor. Bei kanadischen Gerichten belief sich die Zahl auf acht.

Patent-Klage gegen AUROBINDO et. al.

Der Leverkusener Multi verklagt routinemäßig Pharma-Hersteller, die nach Ablauf der Patentfrist Nachahmer-Produkte seiner Pillen auf den Markt bringen wollen, wegen Verletzung seines geistigen Eigentums. So hofft der Konzern sich die lästige Billig-Konkurrenz möglichst lange vom Leibe halten zu können. Deshalb ging er auch gegen AUROBINDO und sieben weitere Unternehmen vor, die Generika-Versionen seines umstrittenen Gerinnungshemmers XARELTO (s. o.) vorbereiten.

Patent-Klage gegen MYLAN

BAYER will generische Versionen seines Krebsmittel NEXAVAR möglichst lange vom Markt fernhalten. Aus diesem Grund ging der Pharma-Riese jetzt gerichtlich gegen die Firma MYLAN vor, die bei den US-Behörden Zulassungsanträge für ein solches Präparat eingereicht hatte, und verklagte das Unternehmen wegen Patent-Verletzung.

BAYER-Patente ungültig

BAYER hatte das Unternehmen WATSON LABORATORIES, das beabsichtigt, Generika-Versionen der gefährlichen drospirenon-haltigen Verhütungsmittel BEYAZ und SAFYRAL herzustellen, schon vor längerer Zeit wegen Patent-Verletzung verklagt. In erster Instanz bekam der Pharma-Riese auch Recht, aber WATSON focht die Entscheidung an. Und in dem Revisionsverfahren erklärte das Gericht die BAYER-Patente dann für ungültig. Als Begründung führten die RichterInnen an, dass MERCK als ursprünglicher Inhaber der BEYAZ- und SAFYRAL-Schutzrechte schon vor Erhalt des Patents einzelne Komponenten der Kontrazeptiva zum Verkauf angeboten hatte. Ob der Global Player plant, gegen diesen Beschluss vorzugehen, stand bis Redaktionsschluss nicht fest. Auch der Rechtsstreit mit LUPIN in der gleichen Sache könnte durch das Urteil jetzt eine andere Wendung nehmen.

EU-Klage wg. Dünger

Laut nordrhein-westfälischem Umweltministerium befindet sich das rechtsrheinische Grundwasser-Reservoir in einem chemisch so schlechten Zustand, dass es sich nicht zur Trinkwasser-Gewinnung eignet. BAYER trägt dazu unter anderem durch den Dünger bei, der auf den landwirtschaftlichen Versuchsfeldern in Monheim zum Einsatz kommt und so für Nitrat-Einträge sorgt. Die Europäische Kommission hatte die Bundesrepublik in der Vergangenheit mehrfach aufgefordert, die Dünge-Praxis strenger zu reglementieren, aber es geschah nichts. Deshalb hat die EU nun vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg eine Klage eingereicht. Nicht einmal der Verweis auf eine in Arbeit befindliche Gesetzes-Novelle konnte Juncker & Co. davon abhalten. Diese enthalte zu viele Ausnahme-Regelungen und sei deshalb nicht geeignet, eine bessere Wasser-Qualität zu garantieren, hieß es aus Brüssel.

FORSCHUNG & LEHRE

Pharmazie-Studierende bei BAYER

Früh übt sich, wer ein/e Pharmazeut/in ganz im Sinne der Pharma-Industrie werden will, deshalb bietet der Leverkusener Multi viele Übungsmöglichkeiten an. So unterhält er bereits seit 2008 eine Kooperation mit der Kieler Christian-Albrechts-Universität, in deren Rahmen die BAYER-Tochter KVP PHARMA + VETERINÄR zweimal im Jahr Pharmazie-Studierende empfängt. Im Werk erfahren diese dann unter anderem, wie mustergültig der Pillen-Riese angeblich Qualitätssicherung betreibt und die regulatorischen Rahmenbedingungen umsetzt. Und die Lehrenden spielen das Spiel mit. Die Privatdozentin Dr. Regina Scherließ bezeichnet es dem Global Player zufolge nachgerade als Glücksfall, mit dem BAYER-Standort in Kiel ein international aufgestelltes Pharma-Unternehmen zu haben, das den Studierenden einen solchen Einblick bietet.

BAYER forciert Digital-Medizin

Der Leverkusener Multi bereitet sich auf den Eintritt in den Markt der digitalen Medizin vor und fördert im Rahmen seiner „Grants4Apps-Accelerator“-Initiative Start-ups, die Apps oder andere Anwendungen entwickeln. So erhielt VIOMEDO im Jahr 2015 Geld für ein Internet-Projekt, das den Pharma-Riesen mehr ProbandInnen für seine Klinischen Studien zuführen soll. SERONA bekam Unterstützung für das Vorhaben, die personalisierte Medizin auf dem Gebiet der Hormon-Therapien mittels Daten-Analysen voranzutreiben und VITAMETER für die Konstruktion eines Gerätes zur Bestimmung des Vitamin-Gehaltes im Blut.