Beiträge verschlagwortet als “SWB 02/2006”

Ressourcensicherung im Kongo

Bundeswehr auf BAYER-Mission

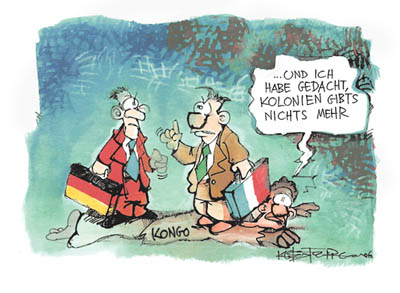

Anfang Juni stimmte der Bundestag dem Einsatz der Bundeswehr im Kongo zu. Die SoldatInnen sollen die dort am 30. Juli stattfindenden Wahlen absichern, so lautet der offizielle Auftrag. Der inoffizielle folgt weit weniger hehren Motiven: Die Miltärpräsenz dient dazu, BAYER & Co. einen ungehinderteren Zugang zu den Rohstoffen des Landes zu verschaffen.

Von Jan Pehrke

Die jüngere Geschichte des Kongo ist geprägt von Raubökonomie. Die Beute - Gold, Diamanten, Kupfer, Wolfram, Germanium, Kobalt, Tantal und andere Bodenschätze - teilen sich Schmugglerbanden, korrupte Eliten und Konzerne untereinander auf. Einer der Global Player in diesem schmutzigen Spiel: die BAYER-Tochter HC STARCK. Sie verarbeitet Rohstoffe wie Zinn, Kobalt, Wolfram und vor allem Tantal. Mit Zwischenprodukten aus diesem Material hat es das Unternehmen mittlerweile zu einer Weltmarkt-Spitzenposition gebracht; es beliefert unter anderem die Elektronik-Branche, Autofirmen und Flugzeughersteller. Im Zuge des Handy-Booms stieg besonders die Nachfrage nach Tantal-Kondensatoren, was BAYERs Tochtergesellschaft astronomische Gewinne bescherte.

Als es zu Zeiten des 1998 beginnenden kongolesischen Bürgerkriegs galt, den Nachschub an dem seltenen Metall zu sichern, scheute HC STARCK nicht einmal davor zurück, Handel mit den Kämpfern der „Kongolesischen Sammlung für Demokratie zu treiben, welche die Minen kontrolliert und mit dem Tantal-Verkauf Waffen und Ausrüstung finanziert. So wurde der Konzern in der blutigen Auseinandersetzung, die sich laut UN „hauptsächlich um die Kontrolle und den Handel mit mineralischen Ressourcen dreht zu einem bedeutenden Faktor der Kriegswirtschaft und feuerte so das Morden noch an. „Die Verbindung zwischen der Fortsetzung des Konflikts und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht einige, die nicht zu den Konflikt-Parteien zählen, eine Schlüsselrolle gespielt hätten“, befand deshalb ein Report der Vereinten Nationen und kritisierte das Treiben von HC STARCK, CABOT INC. und NINGXIA massiv.

Auf die Dauer jedoch schien den ManagerInnen Risiko und Ertrag nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zueinander zu stehen, zumal auch die Veröffentlichungen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) über den „Kriegsgewinnler HC STARCK“ für eine schlechte Presse an der Heimatfront sorgten. „Lediglich wenige, relativ kleine und risikobereite Bergbauinvestoren können unter den Bedingungen der andauernden gesellschaftlichen Instabilität und des Fehlens eines effektiv arbeitenden Verwaltungsapparats aufgrund ihrer Flexibilität in Sachen Sicherheit erfolgreich agieren und so einen Premiumgewinn abschöpfen“, analysierte der Afrika-Experte Ruben Eberlein die Ausbeutungslage im Kongo.

Parallel dazu entwickelte sich die Beschaffung von Rohstoffen und Energieträgern für BAYER & Co. zu einem globalen Problem. So suchten Vertreter von BAYER und HC STARCK gemeinsam mit ihren anderen KollegInnen von der Deutschland AG auf dem vom Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) ausgerichteten Kongress „Rohstoffsicherung - Herausforderung für die Industrie“ nach anderen Mitteln und Wegen zur Akquirierung von Tantal, Öl, Kobalt & Co.. Im Gefolge des Meetings bildete sich eine Arbeitsgruppe „Internationale Rohstofffragen“, welcher mit Karl Heinz Dörner nicht ganz zufällig der Präsident der „Wirtschaftsvereinigung Metalle“, der Unternehmensvereinigung von HC STARCK & Co., vorsaß. Im März veranstaltete die Ressourcen-Runde die Tagung „Für eine sichere Rohstoffversorgung“. Den Kongo zählte Dörner auf dieser Veranstaltung zu den derzeit am meisten Kopfschmerzen bereitenden „unberechenbaren politischen Regimen“, die für die rohstoff-abhängige bundesdeutsche Industrie ein „geostrategisches Risiko“ darstellten.

Und zur Minimierung dieses „geostrategischen Risikos“ gab es jetzt dank der immer gewaltbereiter auftretenden bundesdeutschen Außenpolitik ein probates Mittel: die Bundeswehr. Rudolf Adam von der „Bundesakademie für Sicherheitspolitik“ etwa optierte auf dem Branchentreffen ganz offen für „militärische Kräfte“, „um bestimmte Handelsrouten freizuhalten“ oder BAYER & Co. auf andere Weise Flankenschutz im Importgeschäft zu bieten.

Das publizistische Sprachrohr von Dörner & Co., die Financial Times Deutschland, schlägt noch deutlichere Töne an. „Der schwarze Kontinent ist unser Hinterhof. Dort sind auch die Ressourcen zu finden, die wir in Zukunft für unsere eigene wirtschaftliche Entwicklung brauchen. Die Chinesen haben das erkannt, sie kämpfen in Afrika schon längst um Öl-Lizenzen, bauen Straßen und Eisenbahnlinien. Die EU kann es sich nicht leisten, im Kongo zu scheitern. Deswegen muss sie klotzen, nicht kleckern: Nicht 1.000 Soldaten müssen nach Kongo, sondern 10.000 oder mehr“, schreibt das Blatt. „Rohstoff-Imperialismus“ nennt der Grünenpolitiker Ralf Fücks die neuerliche Phase der wehrhaften Weltwirtschaftspolitik deshalb treffend.

An den Voraussetzungen für eine als Exekutive von BAYER & Co. fungierende Armee bastelt die Politik schon seit 30 Jahren. Das ganz von der Ölkrise geprägte Weißbuch von 1975/76 bezeichnet die Beschaffungsprobleme beim „schwarzen Gold“ und anderen Rohstoffen als „sicherheitspolitische Bedrohung“ der Bundesrepublik. 1992 schlug der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe die „Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen“ dem Aufgabenbereich der Bundeswehr zu. Und heutzutage spricht der zuständige Minister Franz Josef Jung ohne viel Federlesens von den deutschen Interessen, denen das Heer zu dienen habe. „Stabilität in Afrika, unserem Nachbarkontinent, liegt in unserem Interesse“, sagte er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auf die Nachfrage des Journalisten: „Und wirtschaftliche Interessen, Versorgungs- und Ressourcensicherung?“ antwortete er: „Das gehört dazu“. Auch für Bundespräsident Horst Köhler hat sich die Bundeswehr um die Belange von BAYER & Co. zu kümmern. „Dass wir auch deutsche Interessen identifizieren und einbringen, möchte ich doch schwer hoffen!“, so der CDU-Politiker.

Die deutsche Interessenslage im Kongo eruiert das Auswärtige Amt schon seit geraumer Zeit. „Mittelfristig, insbesondere nach Ende des gegenwärtigen länderübergreifenden Konfliktes, dürfte vor allem die DR Kongo aufgrund ihrer Größe, ihres Rohstoffreichtums und der zentralen Lage an politischem und wirtschaftlichem Gewicht erheblich gewinnen“, heißt es in einem Strategiepapier von 2003, das auch gleich eine Inventur vornimmt und fein säuberlich alle Bodenschätze der Region auflistet. Die AutorInnen machen in dem Land Ansätze für Kooperationen auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet aus, wobei sie recht einseitige Vorstellungen von Teamwork entwickeln: „Ziel sollte es sein, dass die Umsetzung der Globalziele von den afrikanischen Partnern im vollen Umfang als eigene Zielvorstellung übernommen und nicht nur versucht wird, pro forma einer (westlichen) Erwartungshandlung zu entsprechen“. Aber umsonst ist diese Überzeugungsarbeit nicht zu leisten. Nicht zuletzt, weil schon „eine Tendenz seitens internationaler Großkonzerne und einzelner Industriestaaten erkennbar ist, sich auf wirtschaftspolitischem Gebiet für eine post-Konflikt-Phase strategisch zu positionieren“, mahnt das Dossier finanzielle Unterstützung an.

Diese bekam die Afrikapolitik auch, und so mischte die Bundesrepublik bei den Positionskämpfen um den Platz an der Sonne im Kongo kräftig mit. Sie ließ dem rohstoffreichen Osten des Staates umfangreiche Hilfslieferungen zukommen, schickte die „Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) vor Ort und versicherte sich bei Projekten des Beistandes der CDU-nahen „Konrad-Adenauer-Stiftung“. Während Stabsoffiziere der Bundeswehr sich um die Ausbildung kongolesischer Soldaten kümmerten, bildete der Bundesgrenzschutz „Sicherheitskräfte“ aus. Zudem bahnte die Bundesregierung eine Waffenbruderschaft mit Nambia an. Sie bestückte die Armee mit Ausstattung im Wert von 2,5 Millionen Euro und erwartet als Gegenleistung im Falle eines Falles Einsatzbereitschaft im Nachbarland.

Wenn der Hamburger Afrikaverein konstatiert: „Der Kuchen wird jetzt verteilt“, so ist die Bundesrepublik bestens gerüstet. Es gilt nur noch, die Bundeswehrtruppe darauf vorzubereiten, dass die Verteilungskämpfe angesichts „marodierender Banden und Milizen“ wohl kaum ohne Blessuren abgehen werden. So stellt der Brigadegeneral Johann Berger die 780 SoldatInnen schon einmal prophylaktisch auf „schreckliche Bilder“ ein, denn: „Wer nicht physisch, psychisch und mental entsprechend ausgebildet ist, braucht da gar nicht erst hingehen. Ein zerfetzter Mensch sieht nicht gut aus“.

Es könnten also wieder einmal Menschen Blut für BAYER lassen, wie im Zweiten Weltkrieg, dessen Planungen die damaligen Vorstände nicht zuletzt mit Blick auf die verlockenden Rohstoffvorkommen in Osteuropa maßgeblich mit vorantrieben.

Zitate aus www.german-foreign-policy.com

Proteste bei der BAYER-Hauptversammlung

Aktionäre einmal anders

Mit einer Wagenburg verglich ein Aktionär die für die BAYER-Hauptversammlung präparierte Halle 9 der Kölner Messe treffend. Auf dem Podium saßen Vorstand und der aus prominenten Mitgliedern der Deutschland AG wie Josef Ackermann zusammengesetzte Aufsichtsrat hinter regelrechten Schilden versteckt.

Von Jan Pehrke

Angst vor KonzernkritikerInnen

Vor ihnen tat sich ein zwei Meter breiter Burggraben auf, dessen Ufer zum Saal hin ein Absperrungskordon und die Bastion der BankenvertreterInnen absicherte. Die Rednerpulte hatten die ArchitektInnen der Macht dagegen an die äußersten Enden des Raumes platziert. „Wovor haben Sie eigentlich Angst“, fragte der Aktienhalter, der aus Sicherheitsgründen für seine Mittagsfrikadelle noch nicht einmal ordentliches Besteck ausgehändigt bekommen hatte.

Offensichlich vor den zahlreichen Konzern-KritikerInnen, welche die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) eingeladen hatte. Schon zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung hatten diese Posten bezogen. Das Eine-Welt-Netz-NRW war mit einer riesigen Weltkugel angereist, um den Tunnelblick der BesucherInnen zu weiten und auf die Problematik der Kinderarbeit bei BAYER-Zulieferern in Indien zu lenken. Auf dem Transparent der CBG stand zu lesen: „Kartellbetrug - Verantwortliche hinter Gitter“. Die Initiative hatte wegen zahlreicher Preisabsprachen vor allem im Kunststoff-Geschäft kurz vor der Hauptversammlung Strafanzeige gegen den BAYER-Vorstand gestellt und verlas in Köln ihre Anklageschrift. „350 Millionen Euro Strafen alleine im Jahr 2005, das ist kein Pappenstiel, das erreicht die Qualität organisierter Kriminalität“, hielt Axel Köhler-Schnura von der CBG den Konzernherren in seiner Rede vor.

Erstaunt über wundersame Geldvermehrung

Für BAYER-Chef Werner Wenning handelte es sich jedoch nur um ein Kavaliersdelikt, wozu es „im Einzelfall doch hin und wieder kommt“. „Ein gewisser Anteil schwer Belehrbarer“ hat nach seiner Einschätzung die Straftat verübt. Ihm stellte sich der Tathergang offensichtlich so da: Ein kleiner BAYER-Angestellter zerbrach sich den Kopf darüber, wie er seinem Arbeitgeber Gutes tun könnte und traf zufällig einen kleinen Angestellten von der Konkurrenz, den Gleiches umtrieb. Die beiden kamen dann überein, ein wenig an der Preisschraube zu drehen. Bald waren ihre Chefs bass erstaunt über die wundersame Geldvermehrung und priesen den Gott des Marktes, bis die Staatsanwaltschaft sie über die profanen Hintergründe aufklärte und ein Ermittlungsverfahren einleitete. Wieviel der Coup BAYER einbrachte, wusste Wenning angeblich nicht. „Das kann ich ihnen beim besten Willen nicht sagen“, antworte er einem Redner und hielt sich bei diesem Casus auch ansonsten bedeckt. „Wegen des laufenden Verfahrens“ wollte er keine weiteren Einzelheiten nennen.

Bei den Geschäftszahlen zeigte er sich weniger schweigsam. Stolz gab er das um 134 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gestiegene Ergebnis nach Steuern bekannt und verkündete für das erste Quartal 2006 ein Allzeithoch. „Damit haben wir für BAYER, und damit natürlich auch für Sie, unsere Aktionäre, einen erheblichen Mehrwert geschaffen“, stellte der Manager in aller Offenheit fest. Er hielt nicht einmal damit hinterm Berg, für wen dieser Mehrwert weniger bedeutete: Im Geschäftsjahr 2005 zahlte BAYER 36 Prozent weniger Steuern als anno 2004 - da hatten die ExpertInnen aus der Finanzabteilung bei der Steuererklärung mal wieder ganze Arbeit geleistet.

Multi BAYER auf den Spuren von Mutter Teresa?

Und zur Feier des Tages durfte es sogar mal mehr als nur schnödes Zahlenwerk sein. „Ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur wichtig ist, Werte zu schaffen, sondern dass wir auch unserer besonderen Rolle als verantwortlicher Bürger unserer Gesellschaft gerecht werden“, beteuerte der Konzernlenker. Es war aber wohl weniger Pflichtbewusstsein als vielmehr die Sorge darüber, die durch ein Spalier von KonzernkritikerInnen in die Halle vorgestoßenen AktionärInnen könnten ob der Flugblatt-Lektüre womöglich auf dumme Gedanken kommen, die den Konzern bewog, die Hauptversammlung erstmals mit einem aufwändig produzierten Imagefilm über das soziale Engagement des Global Player beginnen zu lassen. Er zeigte einen Multi auf den Spuren von Mutter Teresa beim Einrichten von Suppenküchen in Brasilien, von Fußballschulen, bei der Volksbildung und sonstigen aus der Portokasse gezahlten Aktivitäten. „Ich glaube, der Film, den wir soeben gesehen haben, hat uns eines eindrücklich vor Augen geführt: Mit unseren mehr als 300 Projekten nehmen wir im Bereich der Corporate Social Responsibility weltweit eine Vorreiterrolle ein“, stellte Wenning fest. Die BesucherInnen vermochten ihren Augen jedoch nicht so recht zu trauen. „Applaus kam nur beiläufig, wirkte wie eine Höflichkeitsfloskel“, bemerkte der Leverkusener Anzeiger.

Immer noch Kinderarbeit auf Saatgut-Feldern

Wie es mit dem „Citizen BAYER“ jenseits solcher Traumfabrikprodukte wirklich stand, offenbarten die Reaktionen des Vorstandsvorsitzenden auf die Gegenreden. Als Andrea Will von der DKP die Vernichtung von 6.000 Arbeitsplätzen im Zuge der Schering-Übernahme und andere Arten der Armutsproduktion durch das Kapital anprangerte, erklärte er sich für nicht zuständig. „Die weltweite Einkommensverteilung ist ein wichtiges Thema, aber keines, das auf der Hauptversammlung gelöst werden kann“, beschied der BAYER-Chef ihr. Ein anderes wichtiges Thema, das der Konzern bisher weder auf den bisherigen Hauptversammlungen noch im Rahmen seiner üblichen Geschäftspraxis lösen konnte, ist die Kinderarbeit bei den Zulieferern seines indischen Tochterunternehmens Proagro. Der Pharmariese wollte dem Problem - wie es so seine Art ist - auf ökonomische Weise durch ein „System von Anreizen“ zu Leibe rücken - mit bescheidenem Erfolg. Wie Jens Elmer vom Eine-Welt-Netz-NRW darlegte, leisten immer noch 450 Minderjährige täglich bis zu 12 Stunden lang Frondienste auf den Saatgut-Feldern. Nicht einmal beim Versprühen der Pestizide dürfen sie Pause machen, was fatale Folgen hat. „Beim meinem Besuch in Indien vor sechs Monaten berichteten mir Kinder von Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen, einige mussten ins Krankenhaus“, berichtete Elmer den AktionärInnen. Aber Wenning focht das nicht an. „Bayer nimmt eine führende Rolle bei der Bekämpfung von Kinderarbeit ein“, behauptete er dreist.

Unbeeindruckt von Risiken und Nebenwirkungen

Einen Spitzenplatz belegt der Gengigant seiner Meinung nach auch beim Klimaschutz. Die CBG wies ihm dabei allerdings Doping nach. Der Konzern hatte die Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen um 60 Prozent nämlich nicht etwa durch Investitionen in den Umweltschutz, sondern durch Betriebsschließungen, Verkäufe von Unternehmensteilen und ein Outsourcing der Energie-Produktion erreicht. „Es tut mir Leid, ich kann das nur Desinformation' nennen“, resümierte CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes und brachte Wenning damit auf die Palme. „Das ist nun wirklich starker Tobak“, brauste er auf. BAYER habe beim großen Klimaschwindel immer Transparenz walten lassen und „nie verschwiegen, dass neben der Modernisierung auch Verkäufe“ zu der positiven Klimabilanz beigetragen hätten.

Von der gesundheitsschädlichen Wirkung des blutstillenden Präparates Trasylol, das einer Studie zufolge für Nierenversagen, Herzinfarkte und Schlaganfälle verantwortlich ist, wollte Wenning ebenfalls nichts wissen. Obwohl Peter Sawicki vom „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ die Zahl der jährlichen Todesopfer allein in der Bundesrepublik auf 300 schätzt, versicherte der Konzern-Boss: „Trasylol ist nach Überzeugung von BAYER bei sachgerechter Anwendung ein sicheres Produkt“. Für die vor allem in der Kunststoff-Produktion verwandte Chemikalie Bisphenol A nahm er dasselbe in Anspruch, unbeeindruckt von Risiken und Nebenwirkungen wie Brustkrebs, Unfruchtbarkeit und Gehirnschädigungen, welche die für „Women in Europe für a Common Future“ aktive Daniela Rosche aufzählte. Ein über 50-jähriger Gebrauch und zahlreiche Studien würden für einen sicheren Gebrauch von Produkten, die Bisphenol A enthalten, bürgen, so Wenning.

Ultragifte made by BAYER

Und so ging es den lieben langen Tag weiter. Was die KritikerInnen auch vorbringen mochten, immer handelte es sich um wahlweise altbekannte, wenig stichhaltige, falsche, jeder Grundlage entbehrende oder haltlose Vorwürfe. In den Repliken des Vorstandsvorsitzenden näherte sich das BAYER-Kreuz dagegen immer mehr dem Roten Kreuz an, und der Multi verwandelte sich in den Reden des Großen Vorsitzenden auf wundersame Weise in einen Samariter mit kleiner Chemie-Dependance. Nur die Schwarzen Schafe in den eigenen Reihen, fremde Sitten und Gebräuche, die Kinderarbeit der heimischen Folklore zuschlagen oder es leider unabdingbar machten, einen dekadenten Freßwettbewerb zu sponsorn, sowie Händler, welche das Unternehmen trotz aller Bemühungen partout nicht davon abbringen kann, Ultragifte made by BAYER weiter zu verkaufen, hinderten den Konzern an der Umsetzung seines Weltrettungsplans.

Aber diese Mär verfing nicht. Im Gegensatz zu Hauptversammlungen in der Vergangenheit filterten die JournalistInnen aus der Veranstaltung nicht nur die Geschäftszahlen heraus und wiesen ihnen ohne viel Umschweife ihren angestammten Platz auf den Wirtschaftsseiten zu. Zahlreiche Medien griffen die Kartellverstöße und andere Verfehlungen auf, was Hoffnung macht, dass dem Konzern derartige Praktiken im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr ganz so leicht von der Hand gehen werden.

27 Mio. Aktien auf seiten der CBG-KritikerInnen

Einmal mehr war es den KritikerInnen der Coordination gegen BAYER-Gefahren gelungen, die BAYER-Hauptversammlung von einer Jubelveranstaltung für Konzernprofite in ein Tribunal für Menschenrechte, Umweltschutz und soziale Sicherung zu verkehren. Dem Vorstandsvorsitzenden sah man es an: Zum Ende der Veranstaltung war die Luft raus. Sein Elan war kleinlauter Zerknirschtheit gewichen, die Fragen der KritikerInnen beantwortete er nur noch wortkarg. Als dann auch noch bis zu 27 Millionen Aktien mit den KritikerInnen der CBG stimmten, war der erhoffte Publicity-Erfolg für die Konzernleitung endgültig an der von der Coordination repräsentierten Gegenöffentlichkeit gescheitert. Das schlug durch bis auf den Aktienkurs. Statt eines Anstiegs ob der neuen Rekord-Profite stagnierte die Aktie und geriet sogar ins Minus.

Kapitale Kapital-Kritik

BAYER auf der Anklagebank

Acht Konzern-KritikerInnen ergriffen auf der BAYER-Hauptversammlung das Wort und präsentierten dem Konzern-Vorstand eine Gewinn- und Verlustrechnung ganz anderer Art. Von A wie Arbeitsplatzvernichtung bis V wie Völlerei-Sponsoring reichten dabei ihre Posten.

Von Jan Pehrke

Ralf-Jochen Ehresmann eröffnete den Reigen der GegenrednerInnen. Der PDSler hatte die illegalen Kartellbildungen bereits auf den früheren Hauptversammlungen immer wieder angeprangert und beschied dem BAYER-Chef Werner Wenning deshalb: „Die Erklärung vermag nicht zu überzeugen, es handle sich nur um einen Ausrutscher“. Als einen solchen stellte der Vorstandsvorsitzende auch das Sponsoring eines Freßwettbewerbs in den USA dar, dessen TeilnehmerInnen sich mit Verputz-Rekorden wie elf Pfund Käsekuchen in neun Minuten, 53 hot dogs in zwölf Minuten und 167 Chicken Wings in 32 Minuten brüsten. Angesichts der „Problematik des Übergewichts“ in den westlichen Ländern fehlte Ehresmann jedes Verständnis dafür, warum gerade ein Pharma-Konzern einen „Verein für vergleichende Völlerei“ unterstützt. Wenning zeigte sich unerwartet reumütig. „Das kann man kritisieren“, räumte er ein. Dann (kultur)relativierte der Große Vorsitzende aber gleich. Da „in anderen Ländern andere Sitten herrschen“, habe man im Homeland des Fastfood die Namenspatronage für ein Fließband-Fressen als eine angemessene PR-Aktivität betrachtet. Zudem seien die Erlöse des Kampfessens teilweise denen zugute gekommen, deren Essenskämpfe keinen sportlichen, sondern einen existenziellen Charakter haben - den Ärmsten der Armen. Aber schließlich hatte der Manager doch ein Einsehen und versprach, bei Fresswettbewerben künftig Werbe-Enthaltsamkeit zu üben, wobei die Kampagne der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zu diesem Thema diesen Erkenntnisprozess wohl nicht unwesentlich gefördert hat.

Bei Andrea Will (DKP) gab er sich hingegen wieder gewohnt unnachgiebig. Will hatte eine flammende Rede gegen den Klassenkampf von oben im Allgemeinen und die im Zuge der SCHERING-Übernahme geplante Vernichtung von 6.000 Arbeitsplätzen im Besonderen gehalten. „Für Sie mögen es nur ökonomische Kennziffern sein, für die Männer und Frauen geht es um ihre Lebensplanung“, wetterte die Kommunistin und erinnerte den Konzernherren an den „Eigentum verpflichtet“-Passus des Grundgesetzes. Dem sah Wenning jedoch schon dadurch Genüge getan, dass „die Maßnahmen fair und sozial durchgeführt“ werden. Soziale Arbeitsplatzvernichtung in der Sozialen Marktwirtschaft - BAYER macht's möglich.

In Ländern der „Dritten Welt“ braucht der Konzern noch weniger Rücksicht auf irgendwelche Paragrafen zu nehmen und handelt entsprechend, wie Jens Elmer vom Eine-Welt-Netz-NRW berichtete. Der Chemie-Multi duldet in Indien nicht nur Kinderarbeit bei den Zulieferern seiner Tochtergesellschaft PROAGRO, er legt auch doppelte Standards beim Vertrieb von Pestiziden an. Trotz der Versicherung von BAYER, den Verkauf des zur Top-Gefährlichkeitsklasse gehörenden Ultragiftes Monocrotophos Ende 2004 eingestellt zu haben, fand es der „Dritte Welt“-Aktivist bei seinem Besuch in Andrah Pradesh auf den Regalen der Händler. „Die Quittung habe ich ihnen hier mitgebracht“, eröffnete Elmer den Ungläubigen im Publikum und erinnerte den Konzern an sein Versprechen, alle Klasse-1-Pestizide aus dem Verkehr zu ziehen. Wenning antwortete, Bayer habe 2005 einen Rückruf gestartet, der offenbar aber offenbar mancherorts mit sehr leiser Stimme erfolgte, denn: „Im indischen Markt halten wir es vor, da es verlangt wird“. Deshalb vermochte er es auch nicht völlig auszuschließen, dass Geschäftsleute Monocrotophos weiterhin verkaufen. Das auf der Hauptversammlung vor elf Jahren gegebene Versprechen geriet ihm indes zu einer unverbindlichen Zukunftsvision, an der er leicht festhalten kann. „Die Ziele haben nach wie vor Gültigkeit“, bekräftigte der BAYER-Chef. Und bis der Konzern auf die Zielgerade eingebogen ist, dürfte Monocrotophos nicht nur in Indien noch viel Unheil anrichten.

Aber die Schadensbilanz von BAYERs Landwirtschaftsabteilung reicht noch weiter. Als einer der weltweit größten Saatgut-Produzenten sorgt der Chemie-Multi mit seiner Marktmacht für ein Abnehmen der Artenvielfalt und zwingt die LandwirtInnen durch seine hybriden, nicht für die Wiederaussaat geeigneten Sorten jedes Jahr neu zum Kauf von Wegwerfprodukten. Auch bei der neuesten „Errungenschaft“ ist BAYER laut Gregor Kaiser von der Initiative FREIE SAAT STATT TOTE ERNTE mit von der Partie: der Terminator-Technologie. Dieses auf Genmanipulation beruhende Hightech-Verfahren, über das die UN wegen möglicher Risiken und Nebenwirkungen ein Moratorium verhängt hat, macht die Saaten schon ab Werk steril und so zu einer perfekten Ware. BAYER hält in dem Bereich mehrere Patente. Gregor Kaiser fragte beim Vorstandsvorsitzenden nach, ob der Agroriese schon an der Entwicklung von Terminator-Saatgut arbeitet. Der Ober-BAYER verneinte: „Wir sind gegen den Einsatz von Terminatoren bei (...) Futterpflanzen, wenn sie dazu dienen, Bauern an der Wiederaussaat zu hindern“. Der Konzern setzt ihm zufolge lieber auf das Hybridsaatgut als altbewährte Abhängigkeitstechnologie. Bei der Umrüstung von Pflanzen zur kleinen Pharmafabriken, die Impfstoffe - „vielversprechende Vakzine“ - oder andere Substanzen produzieren, sprach er sich dagegen für die Verwendung der Risikotechnologie aus.

Bevor solche Arzneistoffe den Weg in die Apotheken finden, müssen viele Affen, Hunden und Ratten in den Laboren der Pillen-Produzenten ihr Leben lassen. Von „Millionen und Milliarden von Tieren, die zutiefst gequält werden“ sprach Lana Fitsch vom KÖLNER ALLERWELTSHAUS auf der Hauptversammlung. Das ließ auch Werner Wenning nicht ungerührt. Er bekundete, dass ihm „das Thema eine Herzensangelegenheit“ sei. Aber lange ließ er sein Herz nicht sprechen: „Doch ich muss Ihnen sagen, dass Tierversuche nach wie vor notwendig und vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind“. Andere Verfahren ständen halt nicht zur Verfügung, so Wenning achselzuckend, dabei wäre es an BAYER & Co., welche zu entwickeln.

Wie es nach der neuen EU-Chemikalienverordnung REACH auch die Aufgabe der Konzerne wäre, nach Alternativen für besonders gesundheitsgefährdende Chemikalien zu suchen. Als eine solche betrachtete Daniela Rosche von WOMEN IN EUROPE FOR A COMMUN FUTURE das von BAYER in rauen Mengen produzierte Bisphenol A, das Brustkrebs, Fortpflanzungstörungen und Gehirnschäden verursachen kann. Roche wollte deshalb vom Vorstandsvorsitzenden wissen, ob das Unternehmen bereits an Substitutionsverfahren arbeite. Aber Wenning sah dazu keinen Anlass. „Fakt ist nun, dass nach über 50 Jahren Gebrauch“ und „zahlreichen Studien“ kein Grund zur Besorgnis über Bisphenol A bestehe, entgegnete er der Chemiekritikerin.

Gegen REACH an sich habe er aber nichts, solange dessen Verbraucherschutzmaßnahmen Zukunftsmusik blieben. „BAYER unterstützt die Zielsetzung“, sagte der mit Bekenntnissen zu hehren Zielen diesmal äußerst großzügige, mit konkreten Angaben zur Umsetzung aber umso knausrigere Große Vorsitzende. Und so wird das Unternehmen wohl bis auf Weiteres gesundheitsgefährende Produkte produzieren, Arbeitnehmerrechte missachten und Antikartell-Gesetze brechen, weil es nur ein Gesetz kennt, das des Profits. Dessen Logik, die auch zu der von den KonzernkritikerInnen aufgemachten Gewinn- und Verlustrechnung führte, hat der von Axel Köhler-Schnura zitierte Karl Marx immer noch am besten erfasst. „Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens“, schrieb der alte Rauschebart.

AKTION & KRITIK

CBG verklagt BAYER

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat den Leverkusener Chemiemulti wegen seiner zahlreichen illegalen Preisabsprachen verklagt. Da die inzwischen aufgeflogenen Kartelle unmöglich ohne das Wissen der verantwortlichen Konzern-Manager entstanden sein können und sich die Rückstellungen für zu erwartende Strafzahlungen mittlerweile auf 275 Millionen Euro belaufen, sieht die CBG den Tatbestand der Veruntreuung als erfüllt an. „Die Verantwortlichen müssen persönlich in Haftung genommen werden“, forderte CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes in einer Presseerklärung zur Strafanzeige.

Klimaschwindel: Loske schreibt BAYER

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte BAYER beim Klimaschwindel ertappt und die vom Konzern stets mit stolzgeschwellter Brust vorgetragene Zahl von 60 Prozent weniger Kohlendioxid auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wie die CBG nachwies, hatte der Multi die Reduzierung mitnichten durch Investionen in den Umweltschutz erreicht, sondern durch Betriebsschließungen, Verkäufe von Unternehmensteilen und ein Outsourcing der Energie-Produktion. Dies gab auch dem grünen Bundestagsmitglied Reinhard Loske zu denken, der das Unternehmen zuvor für seine Klimapolitik mit grünen Weihen ausgestattet hatte. Er forderte den Vorstand auf, zu den Tricksereien Stellung zu nehmen und kündigte an, sein Lob öffentlich zu widerrufen, sollte BAYER die Vorwürfe nicht entkräften können.

Anfrage wg. Kinderarbeit

Noch immer besteht die Belegschaft bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO zu 20 Prozent aus Kindern. Darum hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) diesen Skandal in den Deutschen Bundestag eingebracht. Über die LINKSPARTEI stellte sie eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema. Die Antwort spricht Bände. „Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass Kinderarbeit eine Menschenrechtsverletzung darstellt“, schreibt Rot-Schwarz, um dann ihre Ohnmacht hinsichtlich des Treibens von BAYER zu bekunden: „Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen ist freiwillig und daher nicht einklagbar“.

Monitor macht BAYER Beine

Der Bericht des TV-Magazins Monitor über Kinderarbeit bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatguttochter PROAGRO hat dem Konzern Beine gemacht. „BAYER war geschockt über die Monitor-Reportage“, meldete der Anti-Kinderarbeitsaktivist Dr. Davuluri Venkateswarlu der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN aus dem fernen Indien. PROAGRO-ManagerInnen haben ihn unmittelbar nach der Sendung kontaktiert, um mit ihm einen Aktionsplan für die nächste Pflanzsaison auszuarbeiten. Was aus dem Vorhaben wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Vorläufiges Aus für Terminator-Technologie

Auf der UN-Konferenz im brasilianischen Curitiba haben BAYER & Co. eine empfindliche Niederlage erlitten. Es ist ihnen nicht gelungen, die DelegiertInnen zu einer Aufhebung des Moratoriums für Terminator-Saatgut zu bewegen. In dieser Technologie, Saaten mittels Gentechnik steril zu machen und so die LandwirtInnen daran zu hindern, sie in der nächsten Pflanzsaison wiederauszusähen, sahen die Agromultis ein wirksames Instrument zu einer Erweiterung der Kontrolle über die Nahrungsmittelkette (SWB 1/06). Aber das auch von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN unterstützte, breit angelegte Aktionsbündnis TERMINATOR-TECHNOLOGIE ÄCHTEN - FREIE SAAT STATT TOTE ERNTE machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Ohne den massiven politischen Druck für eine Beibehaltung des Moratoriums wäre den Saatgutmultis die Aufhebung gelungen“, meint Roland Röder von der AKTION 3.WELT SAAR. Jetzt versucht die Kampagne, das Terminator-Tabu ins bundesdeutsche Gentechnik-Gesetz einfließen zu lassen.

CBG auf Anti-Gentech-Konferenz

Im April 2006 trafen sich Gentech-GegnerInnen auf Kreta zu einer Konferenz, auf der auch die Arbeit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in einem Workshop vorgestellt wurde. Die Resonanz war positiv: „Es war eine gelungene Veranstaltung, viele Menschen wurden über Anti-Gentech-Aktivitäten informiert - und glaubt es mir! - vielen von ihnen war unbekannt, wie tief BAYER da drin steckt“, schrieb einer der Organisatoren der CBG.

GREENPEACE gegen BAYER-Studie

BAYER, BASF und andere Genmultis finanzieren über ihren Verband „CropLife“ ein Institut, dessen Untersuchungen den Geldgebern stets die erwünschten Ergebnisse liefern. So publizierten die WissenschaftlerInnen in Italien eine Untersuchung, welche die Gefahren von Kreuzungen gentechnisch veränderter Pflanzen mit konventionell oder ökologisch angebauten Sorten herunterspielt. Die Initiativen GREENPEACE und LEGAMBIENTE reagierten sofort und korregierten die Aussagen der AuftragsforscherInnen.

Italien: LandwirtInnen gegen Genreis

Der Leverkusener Chemie-Multi hatte bei der EU vor einiger Zeit einen Antrag auf Import-Genehmigung für eine gentechnisch gegen das Anti-Unkrautmittel LIBERTY LINK (Wirkstoff: Glufosinat) resistent gemachte Reis-Sorte gestellt (siehe GENE & KLONE). Der italienische LandwirtInnenverband „Confederazione italiana agricoltori“ hat sich streng dagegen ausgesprochen, diese Erlaubnis zu erteilen.

Protest gegen EU-Forschungspolitik

Die Europäische Kommission greift zur Beglückung von BAYER & Co. mal wieder tief in die Tasche. Die EU will Forschungen im Agrarbereich mit einem Schwerpunkt auf der Gentechnik von 2007 bis 2013 mit 2,5 Milliarden Euro fördern (siehe SWB 4/04), während sie Untersuchungen zum Umwelt- oder VerbraucherInnenschutz kein Geld zur Verfügung stellt. Aus Protest gegen diese Subventionspolitik haben das GENETHISCHE NETZWERK, GREENPEACE und andere Initiativen einen Offenen Brief an Europa- und Bundestagsabgeordnete geschrieben.

BIS-Proteste in Brunsbüttel

Im Herbst 2005 kam es am BAYER-Standort Brunsbüttel zu Protesten von 150 MitarbeiterInnen von BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS), weil die Konzernzentrale sich Zeit dabei lässt, die Sparte in die Teilgesellschaft BAYER MATERIAL SCIENCE zu integrieren. Die BIS, die innerhalb des Konzernverbundes die Chemie„parks“ betreibt, steht seit geraumer Zeit wegen angeblich zu schlechter Geschäftszahlen unter Druck (siehe SWB 1/06), und die Beschäftigten sehen sich durch eine Zusammenlegung mit der Kunststoff-Abteilung besser vor einer drohenden Arbeitsplatzvernichtung geschützt. „Wir lassen keinen Keil zwischen BMS und BIS treiben“ und „Schluss mit der Hinhaltetaktik“ schrieben die Belegschaftsangehörigen deshalb auf ihre Demonstrationsschilder. Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE bekommt sogar Rückendeckung vom Werksleiter Roland Stegmüller und will die Fusion notfalls vor Gericht erstreiten.

Proteste in Antwerpen

Im Antwerpener Werk von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS will die Geschäftsleitung die Beschäftigten zu Mehrarbeit zwingen. In einem Interview schwärmte das Vorstandsmitglied Koemm von chinesischen Verhältnissen mit jährlichen Lohnkosten von 10 - 15.000 Euro für eine 48-Stunden-Woche und klagte insbesonders über die angeblich zu großzügigen Urlaubsregelungen in der belgischen Niederlassung. Die beiden Gewerkschaften ABVV und ACV reagierten sofort. Sie traten mit einem Flugblatt an die Öffentlichkeit und kündigten Widerstand an, falls LANXESS zur Tat schreiten sollte: „Wir werden zum richtigen Zeitpunkt hart reagieren“.

Bisphenol: Land wiegelte ab

Im letzten Jahr machte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN der Öffentlichkeit die Ergebnisse einer neuen Studie zu den hirnschädigenden Wirkungen der von BAYER in großen Mengen hergestellten Chemikalie BISPHENOL A zugängig. Auf der Basis dieser neuen Informationen fragten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei der Landesregierung Nordrhein-Westfalen an, ob sie Handlungsbedarf sehe. Aber Rüttgers Club wiegelte ab. Die MinisterInnen verwiesen in ihrer Antwort auf eine ältere Studie des „Bundesinstitutes für Risikobewertung“, die der NRW-Regierung zufolge befand, „dass für Säuglinge und Kleinkinder aus der üblichen Verwendung von Polycarbonatflaschen kein gesundheitliches Risiko durch Bisphenol A resultiert“ Zudem stehe es den VerbraucherInnen ja frei, auf diese Flaschen zu verzichten und zu Glas zu greifen. Ansonsten wartet die CDU/FDP-Koalition die Resultate der zur Zeit auf europäischer Ebene vorgenommenen neuen Risiko-Bewertung ab. Das BISPHENOL A kann also in BAYERs Homeland einstweilen unbehelligt weiter seine gefährlichen Kreise ziehen.

CBG schreibt Bluterorganisationen

In den achtziger Jahren hatte BAYER es aus Profit-Gründen unterlassen, seine Blutplasma-Produkte einer keimtötenden Hitze-Behandlung zu unterziehen, um das Risiko einer „AIDS“-Infektion zu senken. Als die US-Gesundheitsbehörde FDA die Einführung des Verfahrens schließlich zur Pflicht machte und den Abverkauf der unbehandelten Chargen verbot, lieferte der Konzern die Altlasten einfach nach Asien. Insgesamt starben durch die Geschäftspraktiken von BAYER & Co. Tausende Bluter an AIDS. Seither versucht der Leverkusener Chemiemulti das Vertrauen der Bluter über eine großzügige Unterstützung der Patienten und ihrer Verbände zurückzugewinnen. So hat das Unternehmen erst jüngst 2,7 Millionen Dollar für Forschungen zur Bluterkrankheit gespendet und mit der US-Organisation „National Hemophilia Foundation“ ein Autorennen zu Gunsten von Blutern veranstaltet. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat den Weltbluterverband „World Federation of Hemophilia“ in einem Offenen Brief deshalb aufgefordert, diese durchsichtige Strategie zu durchkreuzen und die Kooperationen mit dem Leverkusener Multi zu beenden.

GREENPEACE kritisiert Lebensmittelaufsicht

Im Herbst 2005 führte GREENPEACE eine Untersuchung zur Pestizid-Belastung von Obst und Gemüse durch und förderte hohe Giftwerte zu Tage (siehe SWB 1/06). Die Spitzenposition nahm dabei eine Substanz aus dem Hause BAYER ein: FOLICUR fand sich in 8,2 Prozent aller Proben. Das Ergebnis der Studie deutete auf ein eklatantes Versagen der den einzelnen Bundesländern unterstehenden Lebenmittelkontrollbehörden hin. Diesen hat GREENPEACE jetzt genauer auf den Zahn gefühlt und 16 von ihnen wegen zu seltener Überprüfungen und unzureichend ausgestatteter Labore die Note „mangelhaft“ erteilt.

Ärger im Pillenparadies

Nirgendwo auf der Welt verdienen BAYER & Co. mit ihren Pillen so viel Geld wie in den USA. Für die Rheuma-Arznei CELEBREX etwa müssen die US-AmerikanerInnen mit 222 Dollar fast doppelt so viel berappen wie ihre NachbarInnen in Kanada, wo die Pillen nur 135 Dollar kosten. Darum hat der Bürgermeister der Stadt Springfield, die für ihre kommunalen Angestellten eine eigene Krankenversicherung unterhält, die Mitglieder nun aufgefordert, ihre Medikamente per Internet in Kanada zu bestellen. So sparte die Gemeinde drei Millionen Dollar im Jahr und brachte Big Pharma auf die Palme. Die US-Gesundheitsbehörde gab den Pillenriesen dagegen Rückhalt und warnte vor Sicherheitsrisiken. „Das Einzige, was nicht mehr sicher ist, sind die Gewinne der Pharma-Industrie“, entgegnete daraufhin Isaac BenEzera als Sprecher einer SeniorInnen-Initiative und verwies auf die Zahl von jährlich 18.000 Menschen, die sterben müssen, weil sie sich dringend benötigte Medikamente nicht leisten können.

PAN schreibt Gabriel

Das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN) hat den Umweltminister Sigmar Gabriel und den Landwirtschaftsminister Horst Seehofer in einem Offenen Brief aufgefordert, mit der Umsetzung eines Beschlusses der AgrarministerInnen-Konferenz vom 4. März 2005 zu beginnen, der eine Reduzierung des Einsatzes der Pestizide von BAYER & Co. auf den Äckern um 15 Prozent bis 2015 vorsieht.

VDPP fordert Arznei-Bedarfsprüfung

Der VEREIN DEMOKRATISCHER PHARMAZEUTINNEN UND PHARMAZEUTEN (VDPP) hat gefordert, bei Zulassungsverfahren für Medikamente auch nach dem Kriterium zu entscheiden, ob die neue Arznei wirklich gebraucht werde. Eine solche Bedarfsprüfung als vierte Hürde wäre in den Augen des VDPP-Vorständlers Dr. Thomas Schulz ein wirksames Mittel gegen die Pillen- und Kostenflut im Gesundheitswesen.

Sicherheitsinitiative der ABVV

Am US-amerikanischen BAYER-Standort Baytown ereignete sich am 18.6.2005 ein tödlicher Unfall (Ticker 1/06). Die Arbeitssicherheitsbehörde Osha untersuchte den Fall und stellte massive Verfehlungen BAYERs fest. Sie wies „ernsthafte Verstöße“ gegen die Sicherheitsbestimmungen nach, weshalb eine „hohe Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls oder ernsthafter körperlicher Schäden“ bestanden hätte. Die Berichterstattung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN über diesen Fall nahm die im Antwerpener BAYER-Werk aktive sozialistische Gewerkschaft ABVV zum Anlass, an die Firmenleitung eine Anfrage zur Sicherheitslage in ihrem Werk zu stellen, das mit der Baytowner Produktionsstätte nahezu baugleich ist. Die Antwort aus der Zentrale bezeichneten die ArbeiternehmervertreterInnen als „sehr unklar und nicht zufriedenstellend“.

Greenwashing-Aktivitäten in Vietnam

Auch in Vietnam stellt sich der Leverkusener Chemie-Multi mittlerweile unter Verweis auf seine Kooperationen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen als grüner Musterschüler dar. Die staatliche Nachrichtenagentur des Landes hat sich in diese Greenwashing-Aktivitäten einspannen lassen. Deshalb hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die Redaktion in einem Brief über das Umweltsündenregister des Konzerns aufgeklärt.

KAPITAL & ARBEIT

Betriebsratswahlen: Erfolge für Linke

Bei den letzten Betriebsratswahlen beim Leverkusener Multi errangen fortschrittliche Gruppen innerhalb der IG BERBBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) zum Teil große Erfolge. Die BELEGSCHAFTSLISTE des Wuppertaler BAYER-Werkes erreichte ihr bisher bestes Ergebnis und verfehlte mit 49,8 Prozent der Stimmen die Betriebsratsmehrheit nur knapp. Bei BAYER INDUSTRY SERVICES erreichten die BASISBETRIEBSRÄTE sieben Sitze und die KOLLEGEN UND KOLLEGINNEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT einen. Die IG BCE kam dort auf 17 Sitze, VERDI auf vier. Im Leverkusener BAYER-Werk errangen die BASISBETRIEBSRÄTE vier Mandate und die DURCHSCHAUBAREN drei, während die IG BCE 28 und VERDI zwei gewann. Der größten Coup gelang alternativen Gewerkschaftsgruppen bei SCHERING. Die Angst vor Arbeitsplatzverlusten im Zuge der Fusion mit BAYER hat einer linken Gruppierung die Mehrheit im Betriebsrat verschafft.

17 % weniger Lohn für PersonalerInnen

Wenn die Konzerne drastische Einsparungen vornehmen, die traurige Botschaft aber nicht persönlich überbringen wollen, heuern sie zumeist externe Beratungsgesellschaften als Briefträger an. So auch BAYER. Der Konzern ließ die Unternehmensberatung HACKETT die Aufwändungen in Verwaltung und Personalwesen prüfen, und siehe da: HACKETT eruierte ein Einsparpotenzial von 200 Millionen Euro durch eine Konzentration der Aufgaben auf einen Standort. „Shared Services Center“ (SSC) heißt das neue Modewort. Vorher von den einzelnen Landesgesellschaften bearbeitete Bereiche wie Lohnabrechnung, Pensionierungsfragen und ähnliches will der Chemie-Multi nun bündeln. Um die Standortfrage für eine solche Ausgründung zu klären, inszenierte er dann schnell noch einen Unterbietungswettbewerb zwischen Barcelona und Leverkusen. Der Stammsitz trug den „Sieg“ davon. 17 Prozent weniger Lohn, die 40-Stunden-Woche und der Wegfall von 100 Stellen - dieses Angebot war nicht zu schlagen. „Unbestreitbar werden mit diesen Regelungen Arbeitsbedingungen für die betroffenen Arbeitsplätze mittel- und langfristig nicht verbessert. Auf der anderen Seite wären diese Arbeitsplätze in Deutschland nicht zu halten gewesen. Das Niveau der Arbeitsbedingungen in dem SSC wird nicht mehr das Niveau der Arbeitsbedingungen bei BAYER sein, aber es ist das Niveau vergleichbarer Arbeitsbedingungen in Deutschland/Leverkusen“, kommentierte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas de Win das Verhandlungsergebnis. Auch in Asien und Nordamerika plant der Konzern jetzt solche Rationalisierungsmaßnahmen in den Personalabteilungen.

Vorstandsgehälter: + 9 Prozent

Die Bezüge von BAYERs Vorstandsriege erhöhten sich 2005 gegenüber dem vorigen Geschäftsjahr um neun Prozent. Würden die Gewerkschaften eine solche Forderung nach Lohnsteigerung stellen, bräche nicht nur in der Konzernzentrale des Pharmariesen ein Sturm der Entrüstung los.

Von BAYER zur IG-BCE-Spitze

Der designierte Nachfolger von Hubertus Schmoldt an der Spitze der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) ist ein BAYER-Mann. Bevor Michael Vassiliadis 1986 in den Apparat der Gewerkschaft wechselte, war er im Dormagener BAYER-Werk als Chemielaborant tätig. Auch unter seiner Ägide dürfte die IG BCE nicht von ihrem Kurs abweichen, den Beschäftigten die von BAYER & Co. auf die Agenda gesetzten Unzumutbarkeiten zumutbar zu machen. So hat Vassiliadis an der Verlängerung der Lebensarbeit an sich nichts auszusetzen. In bester Co-Management-Manier beschäftigt ihn lediglich die Frage, wie die GewerkschaftlerInnnen diesen Rückfall in die Steinzeit der Arbeitsbedingungen vor Ort am besten organisieren können.

Billiglohnland Bundesrepublik

Bei den Lohnstückkosten, also dem Quotienten aus Lohnkosten und Umsatz, nimmt die Bundesrepublik unter den sieben großen Industrieländern den vorletzen Platz ein. Nur in Japan war die Arbeit noch billiger. Dies ergab eine Studie der Volkswirtschaftsabteilung der DEUTSCHEN BANK.

Schmoldt für Kombilöhne

Der Vorsitzende der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE), Hubertus Schmoldt, der auch dem BAYER-Aufsichtsrat angehört, hat sich für die Einführung von Kombilöhnen ausgesprochen. Wie die Unternehmer hält der Gewerkschaftler die Höhe der Gehälter für eine Ursache der Arbeitslosigkeit. Deshalb möchte er Sonderangebote für BAYER & Co. einführen und entwarf ein Kombilohn-Modell. Nach seinen Vorstellungen soll die „Bundesagentur für Arbeit“ künftig für 20 Prozent des Entgeltes von gering Qualifizierten aufkommen und so für die Industrie einen neuen Niedriglohnsektor schaffen.

Das Chemie-Geschäft boomt

Bei der ersten Pressekonferenz in seiner Funktion als Präsident des „Verbandes der Chemischen Industrie“ konnte BAYER-Chef Werner Wenning mit guten Zahlen aufwarten. Die Produktion von BAYER & Co. erhöhte sich um sechs Prozent. Der Umsatz stieg um sieben Prozent, wobei sich das Umsatzwachstum gegenüber den Vorjahren sogar verdoppelte. Trotzdem vernichteten die Chemie-Unternehmen ein Prozent ihrer Arbeitsplätze. Nur noch 440.600 Beschäftigte zählt die Branche. Mit immer weniger Personalkosten erwirtschaften die Firmen also immer exorbitantere Gewinne. Für Wenning dürften sie aber gerne noch etwas exorbitanter sein. Er kritisierte die im Vergleich zu den USA und Großbritannien am Standort Deutschland um ein Drittel höheren Arbeitskosten und die um fünf Prozent niedrigere Umsatzrendite.

Weitere Arbeitsplatzvernichtung bei LANXESS

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS läutet die dritte Sparrunde ein. Durch die Vernichtung von 250 Arbeitsplätzen - vor allem im Bereich der Herstellung von ABS-Kunststoffen - soll diese ab 2009 50 Millionen Euro erbringen. Dafür will Vorstandschef Axel Heitmann unter anderem eine Niederlassung in Brasilien schließen und Rationalisierungsmaßnahmen am US-Standort Addyston einleiten, wo das LANXESS-Werk zuletzt immer wieder durch Schadstoff-Austritte negative Schlagzeilen machte. Auch den Produktionen in Indien und Thailand drohen Einschnitte. Zur Begründung der Stellenstreichungen verwies Heitmann auf die zu große Anzahl von Geschäftsfeldern, die nicht seinen Rendite-Erwartungen entsprechen. „Immer noch rund 25 Prozent unseres Umsatzes sind nicht profitabel, weitere 30 Prozent sind nicht zufriedenstellend“, so der Verstandsvorsitzende. Es dürfte also noch das Arbeitsplatzabbau-Programm Nr. 4 folgen.

LANXESS-Ausverkauf geht weiter

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS die Investmentbanken CREDIT SUISSE und LEHMAN BROTHERS beauftragt, Abnehmer für die Sparten „ABS-Kunststoffe“ und „Textilchemikalien“ zu finden. Sollte dies gelingen, würde der Konzern um ein Siebtel seiner Größe schrumpfen.

Dormagen: Werkschutz privatisiert

Der nach Meinung der Konzernleitung zu kostenintensiv arbeitende Chemie„park“-Betreiber BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) beginnt mit der Umsetzung seines Sparprogramms. In Dormagen hat er den Werkschutz an einem Tor bereits einer Fremdfirma übertragen (siehe auch SWB 1/06).

Weniger Verbesserungsvorschläge

Reichten die BAYER-Beschäftigten im Jahr 2004 noch 17.000 Verbesserungsvorschläge ein, so schrumpfte deren Zahl anno 2005 auf 9.600 - eine Nebenwirkung der innerhalb des Konzernverbundes vernichteten Arbeitsplätze. Nur BAYERs Undankbarkeit bleibt konstant. Der Konzern spart durch die Innovationen pro Jahr neun Millionen Euro ein, schüttet an Prämien jedoch nur einmalig 2,4 Millionen aus.

Mehr Sonderzahlungen

Der Leverkusener Chemie-Multi steigerte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2005 um 134 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Da war dann auch ein höheres Almosen für die Beschäftigten drin: Der Konzern hob die jährlichen Sonderzahlungen um ein Drittel auf 59 Millionen Euro an. Das Unternehmen behielt sich allerdings vor, von dem Betrag 2,3 Prozent einzubehalten. Angeblich soll dieser Obulus dem Erhalt von 1.000 Arbeitsplätzen an den bundesdeutschen Standorten dienen.

ERSTE & DRITTE WELT

Zinnschlacke aus dem Kongo

Der Kongo ist eines der rohstoffreichsten Länder Afrikas. Die BAYER-Tochter HC STARCK hat in der Vergangenheit nicht einmal davor zurückgeschreckt, mit den Bürgerkriegsparteien Handel zu treiben, um in den Besitz von Coltan zu kommen (Ticker berichtete mehrfach). Aber das Interesse HC STARCKs beschränkte sich keinesfalls nur auf dieses seltene Metall. Nach Informationen von german-foreign-policy.com verhandelten FirmenvertreterInnen im Sommer 2003 auch über Zinnschlacke-Lieferungen mit zwielichtigen Geschäftspartnern. Darum begrüßt die BAYER-Gesellschaft selbstverständlich den Einsatz der Bundeswehr im Kongo als Maßnahme zur Herstellung der „Versorgungssicherheit“ mit Coltan & Co. (siehe auch SWB 2/06).

Bill Gates hilft BAYER

Die Pharmamultis haben die ärmeren Staaten nicht in ihrer Kundendatei. Deshalb müssen öffentliche oder private Institutionen einspringen, um Medikamenten-Entwicklungen für Krankheiten zu fördern, die besonders häufig in Entwicklungsländern auftreten. Eine solche Organisation ist die „Global Alliance for TB-Drug-Development“. Bill Gates, die Rockefeller Foundation, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA und diverse andere Vereinigungen finanzieren im Rahmen des Verbundes die Suche nach neuen Tuberkulose-Behandlungsmethoden. So fließt auch Geld für die Erprobung einer Kombinationstherapie von Tbc-Arzneien mit BAYERs Antibiotikum AVALOX; speziell für diesen Forschungsansatz hat Bill Gates im Frühjahr 2006 noch einmal 100 Millionen Dollar locker gemacht. Das Präparat soll den Heilungsprozess beschleunigen, die Bildung Antibiotika-resistenter Bakterienstämme eindämmen und so die Überlebenschancen der PatientInnen erhöhen. In der Fachwelt ist das BAYER-Mittel allerdings umstritten. Der „Arzneimittelverordnungsreport ‚97“ zählt Antibiotika mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Fluorchinole wie AVALOX aufgrund der vielen Nebenwirkungen zu den „nicht primär empfehlenswerten Substanzen“.

IG FARBEN & HEUTE

Britische SARIN-Experimente

1936 entwickelte der IG-FARBEN-Chemiker Gerhard Schrader das Giftgas SARIN, was dann auch im Namen zum Ausdruck kommt: S für Schrader und A für den Giftgas-Abteilungsleiter der von BAYER mitgegründeten IG FARBEN, Otto Ambros. Mit eben diesem Gas führte die britische Armee 1953 Experimente durch. In einer Militärklinik applizierten WissenschaftlerInnen SARIN auf die Haut von fünf Soldaten. Einer von ihnen, Ronald Maddison, starb eine Stunde später. Mehr als fünfzig Jahre nach seinem Tod entschuldigte sich die Regierung bei den Hinterbliebenen Maddisons und zahlte ihnen eine Entschädigung in Höhe von 146.000 Euro.

POLITIK & EINFLUSS

BAYER kooperiert mit dem BKA

Die Sicherheitsabteilungen der Konzerne im Ausland verfügen über mehr Personal als der Außendienst des Bundeskriminalamts. Deshalb sind die Multis nicht selten besser über die ETA in Spanien, das Organisierte Verbrechen in Russland oder islamistische Gefahren im Bilde als das BKA, bei dem viele der jetzigen Sicherheitsbeauftragen von BAYER & Co. ihre Karrieren begannen. Von diesem Wissensvorsprung will die Behörde jetzt profitieren und die Unternehmen im Gegenzug großzügiger mit Informationen versorgen. Zu diesem Behufe trafen sich im April 2006 ca. 70 WirtschaftsvertreterInnen mit den BKAlerInnen. „Es ist eine Tagung, wie es sie in dieser Form und Größenordnung noch nicht gegeben hat“, kommentierte die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit den Schulterschluss zwischen den Executives und der Exekutive.

Wenning berät Merkel

BAYER-Chef Werner Wenning hat künftig einen ganz kurzen Dienstweg zu Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er gehört mit anderen Top-ManagerInnen dem vom ehemaligen Siemens-Chef Heinrich von Pierer geleiteten „Rat für Innovation und Wachstum“ an. Das Gremium will der Kanzlerin in nächster Zeit „to dos“ in Sachen „grüne Gentechnik“, „Unternehmenssteuerreform“ und „Forschungspolitik“ unterbreiten.

BAYER & Co. kritisieren Umweltpolitik

Der „Bundesverband der deutschen Industrie“ hat in Tateinheit mit der „Deutschen Industrie- und Handelskammer“ (DIHK) eine Kehrtwende in der Umweltpolitik gefordert. Die Lobbyvereine von BAYER & Co. kritisierten unter anderem die Vorschriften zur Luftreinhaltung, zum Deponierungsverbot von organischen Abfällen und zum Handel mit C02-Verschmutzungsrechten. Zudem nehmen die Verbände Anstoß an dem von der Bundesrepublik beschlossenen Kohlendioxid-Reduktionsziel von 40 Prozent bis zum Jahr 2020. „Diese Festlegung ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel“, so der DIHK-„Umweltexperte“ Hermann Hüwels.

Großzügige C02-Verschmutzungsrechte

Nach dem Gesetz der EU zum Emissionshandel dürfen BAYER & Co. nur bis zu einem bestimmten Oberwert CO2 ausstoßen, für darüber hinaus gehende Kontingente müssen sie Verschmutzungsrechte hinzukaufen. Dadurch hofften die PolitikerInnen Anreize für Investitionen in umweltschonender Technologie geschaffen zu haben, was die Wirtschaftslobby aber qua Durchsetzung großzügiger Bemessungsgrenzen zu verhindern wusste. In der ersten Runde teilte die Bundesregierung den Konzernen Verschmutzungsrechte zum Nulltarif zu. In der zweiten Zuteilung bekam die Stromwirtschaft nur 85 Prozent der benötigten Kohlendioxid-Zertifikate, die Industrie hingegen 98,5 Prozent. BAYER & Co. müssen also gerade mal Verschmutzungsrechte in der Größenordnung von 1,5 Prozent erwerben oder ihren CO2-Ausstoß entsprechend senken. Als Grund für die schonende Behandlung der Unternehmen gab die Bundesregierung an, deren Wettbewerbsfähigkeit nicht unnötig gefährden zu wollen. Das Erreichen der Klimaschutzziele rückt damit in weite Ferne.

Stromsubvention für BAYER & Co.

Wenn in der Bundesrepublik Branchen wie z. B. die Chemie-Industrie besonders viel Energie und Strom verbrauchen, so belohnt sie der Gesetzgeber. Er ersparte BAYER & Co. den vollen Ökosteuer-Satz und plant jetzt weitere Entlastungen. Die große Koalition will unter anderem die Chemie-, Metall- und Baustoff-Industrie von der Energie- und Stromsteuer befreien. Das Steuergeschenk kostet 20 Millionen im Jahr, und auch die Finanzierung geht zu Lasten der Umwelt. Finanzminister Peer Steinbrück besorgt das Geld nämlich durch eine Kürzung der Biokraftstoff-Förderung.

Zuviel Staat in China

Chinas Wirtschaft boomt. Eine Studie der DEUTSCHEN BANK prognostiziert für die Chemie-Industrie alle zwölf Monate Umsatzsteigerungen von zehn Prozent bis zur Marke „400 Milliarden Dollar“ im Jahr 2015. Aber BAYER und die anderen im Land vertretenen Global Player plagen auch Sorgen. So betätigen sich die in Staatsbesitz befindlichen Chemie-Unternehmen als Aufseher über ihre ausländische Konkurrenz. Zudem ist die Zulassung von neuen Produkten mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden. Darum haben BAYER & Co. jetzt über die Europäische Handelskammer die Errichtung einer unabhängigen Regulierungsbehörde und einen Rückzug des chinesischen Staates aus dem Wirtschaftsleben gefordert.

BAYER reist mit Merkel nach China

Wenn ein(e) bundesdeutsche Kanzler(in) eine Reise tut, darf Begleitung von BAYER & Co. nicht fehlen. Die Deutschland AG bestimmte diesmal sogar die Planung des Trips und erreichte eine Vorverlegung des eigentlich erst für den Herbst geplanten Besuches. Den Bossen schien angesichts der Aktiviäten anderer Länder Eile geboten, konnte doch in der Vergangenheit die ausländische Konkurrenz „bei Auftragsvergaben viel häufiger (...) mit einem Regierungsvertreter aus der Heimat punkten“, wie die Bosse beklagten. Auch die Agenda Angela Merkels diktierten die Industrievertreter. So setzten sie der Bundeskanzlerin die immer wieder von chinesischen Unternehmen begangenen Patentverletzungen auf die Tagesordnung. Gegen diese ist der Leverkusener Multi Ende November 2005 sogar gerichtlich vorgegangen. Er verklagte 17 in China ansässige Unternehmen, die BAYERs patentgeschützten Pestizid-Wirkstoff Imidacloprid in Europa vertreiben wollten.

BAYER will Sawicki nicht

Schwarz-Rot plant, zur Begrenzung der steigenden Medikamentenkosten eine „Zweitmeinungspflicht“ einzuführen, nach der ÄrztInnen, die eine neue und daher teurere Arznei verschreiben wollen, dieses nicht ohne den Segen eines zweiten Mediziners bzw. Medizinerin tun können. Zudem soll nach dem Willen der Bundesregierung das Kölner „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG) bei ihren Expertisen zu einzelnen Medikamenten künftig das Preis/Leistungsverhältnis stärker in die Bewertung einfließen lassen. Nach längeren Verhandlungen stimmte der von BAYER gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ dem Vorhaben zu. Im Gegenzug verlangte er aber die Ablösung des IQWIG-Chefs Dr. Peter Sawicki. Aus der Sicht BAYERs wundert das kaum. Sawicki hat sich nämlich in der Vergangenheit immer wieder kritisch über Wirkungen und Nebenwirkungen von BAYER-Arzneien wie GLUCOBAY, ADALAT und TRASYLOL geäußert.

Forschen ohne Haftung

Da haben die LobbyistInnen von BAYER & Co. mal wieder ganze Arbeit geleistet. Bundesforschungsministerin Annette Schavan kündigte an, die GenwerkInnen künftig unbeschwerter forschen zu lassen und ihnen eine Haftung für eventuelle Labor-GAUs zu ersparen. Ein entsprechendes Gesetz ist bereits in Vorbereitung.

EU: Gentech-Gesetz vertagt

Die sonst so regelungswütige EU lässt sich in Sachen „einheitliche Richtlinien für die grüne Gentechnik“ Zeit. Noch immer dürfen die Mitgliedsländer nach eigenem Gusto Lizenzen für Freisetzungsversuche an BAYER & Co. vergeben und Abstandsbestimmungen festlegen, weshalb vor allem Spanien zur Gentech-Spielwiese für die Agromultis mutiert. Als „unfähig“ bezeichnete die grüne EU-Parlamentarierin Hiltrud Breyer die EU-Kommission deshalb. Diese zeigte sich aber von der Kritik unbeeindruckt und sah auch im April 2006 auf einer Gentechnik-Konferenz in Wien keinen erhöhten Handlungsbedarf für eine einheitliche gesetzliche Lösung.

Verheugen gegen Gentechnik-Blockade

BAYER, BASF sowie andere europäische Gengiganten riefen, und EU-Kommissar Günter Verheugen kam und lieferte den Konzernen die gewünschte Rückendeckung in Sachen „grüne Gentechnik“. Auf einem Kongress des Lobbyclubs „EuropaBio“ im September 2005 bezeichnete er die Förderung von Gentech-Entwicklungen als wichtigstes Ziel seiner Amtszeit. „Neue Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft, höhere Ernteerträge, bessere Futter- und Lebensmittelqualität und erneuerbare Ressourcen“ - dies alles und noch viel mehr hält die Risikotechnologie seiner Meinung nach bereit. Nur noch ein Problem gibt es, die vielen EuropäerInnen, die sich dieser Meinung partout nicht anschließen mögen und Druck auf ihre ParlamentarierInnen ausüben. Genau da will Verheugen jetzt ansetzen. „Wir werden Gespräche mit den Mitgliedsstaaten führen müssen“, kündigte er zur Freude von BAYER & Co. an.

EPA-Bediensteter in Diensten von BAYER & Co.

Ein hochrangiger Angestellter der US-Umweltbehörde EPA hat die Seiten gewechselt und bei einer Rechtsanwaltskanzlei angeheuert, die vorrangig Chemiemultis vertritt. In Sachen „Pestizidversuche an Menschen“ legte James Aidala sich für seine neuen Herren schon einmal mächtig ins Zeug und focht bei einem Meeting mit der Bush-Administration engagiert dafür, BAYER & Co. auch noch zu erlauben, ihre Ackergifte an Kindern zu testen (s. u.).

Pestizidtests an Kindern?

Anfang des Jahres hat die US-Umweltbehörde EPA dem Druck von BAYER & Co. nachgegeben und Menschenversuche mit Pestiziden erlaubt. Die Konzerne spekulieren nämlich darauf, dass die Gifte im Inneren des homo sapiens längst nicht solchen Schaden anrichten, wie vom „Tiermodell“ aus hochgerechnet, und erwarten von den Erprobungen am Menschen eine Lockerung der Grenzwerte. Aber die Lösung geht ihnen noch nicht weit genug. Jean Reimers von BAYER CROPSCIENCE, andere Industrievertreter sowie der Lobbyist James Aidala (s. o.) forderten die Bush-Administration bei einem Meeting im Weißen Haus auf, auch Pestizidtests mit Kindern und schwangeren Frauen zu erlauben.

Emanzipation in Leverkusen?

Diese Klarstellung war anscheinend nötig: „Werner Wenning ist nicht der zweite Bürgermeister von Leverkusen“, betonte Ernst Küchler (SPD) als erster Bürgermeister der Stadt - „und man ahnt, dass es unter den Vorgängern schon mal anders war“, kommentierte die Zeit. Aber der zivilcouragierte OB zerrte an der Leine und wartete gar nicht erst auf das Plazet von BAYER zum geplanten Abriss des ehemaligen Konzern-Kaufhauses sowie des Rathauses. Er fasste sich ein Herz, klopfte selbst beim Oberbayer an und wurde doch tatsächlich mit einem gnädigen „Mach mal“ belohnt. Der erste Schritt in die Selbstständigkeit?

Pinkwart bei BAYER

Anfang Juni 2006 besuchte der NRW-Innovationsminister Andreas Pinkwart das Leverkusener BAYER-Werk, um eine vermeintliche Innovation in Augenschein zu nehmen: den mit Plaste & Elaste made by BAYER verfertigten neuen WM-Ball. Dieser ist jetzt nämlich dank der mittels BAYER-Kunststoffen zu Wege gebrachten Erhöhung der Schichtdicke des Obermaterials noch runder! Nur 1 Prozent fehlt noch zur physikalisch korrekten Kugel. Der Minister kriegte sich kaum wieder ein. „Dieser Ball und die darin steckende Materialforschung ist ein gutes Beispiel für die Innovationskraft des Landes“, lobte er.

MCS darf es nicht geben

Der an multipler Chemikalienunverträglichkeit (MCS) leidende Stefan Reiring kämpft seit langem für seine Rechte und hat es tatsächlich geschafft, dass die Rentenversicherung MCS bei ihm als Krankheit anerkennt. Im Zuge dieser Arbeit hat er minutiös dokumentiert, wie BAYER & Co. versuchen, diese Erkrankung als eine psychisch bedingte abzutun, um ungefährdet weiterhin gesundheitsschädliche Chemikalien produzieren zu können. Als ein Instrument hierfür gilt ihnen die „Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin“, der neben BAYER, BASF, SHELL, WACKER-CHEMIE, zahlreiche andere Konzerne sowie Berufsgenossenschaften und UniversitätsvertreterInnen angehören. Die Gesellschaft produziert dann auch Entlastungsgutachten auf Bestellung, wobei die der Einrichtung verbundenen WissenschaftlerInnen nicht mal vor Fälschungen zurückschrecken, um die Existenz der multiplen Chemikalienunverträglichkeit zu leugnen.

Bushs‘ Gesundheitsreform

Die Wahlkampf-Spenden des Leverkusener Chemie-Multis für George W. Bush in Höhe von 120.000 Dollar zahlen sich aus (siehe auch Ticker 2/03). Der US-Präsident brachte eine für die Pharmariesen äußerst lukrative Gesundheitsreform auf den Weg. Er führte eine Krankenversicherung mit Kopfpauschale ein, welche die MitgliederInnen monatlich 25 Dollar kostet, dazu kommen noch diverse Zuzahlungen. Zu den prominentesten Kritikern des so genannten Prescription Drug Plans zählt der demokratische Senator Edward Kennedy. Er zitierte Berechnungen, nach denen 61 Prozent des Krankenversicherungsgeldes als Profite bei BAYER & Co. landen.

PROPAGANDA & MEDIEN

Werbung für ASPIRIN als Herzmittel

Die herzinfarkt-vorbeugende Wirkung von ASPIRIN ist in der Fachwelt sehr umstritten (siehe auch DRUGS & PILLS). Trotzdem wirbt BAYER in großen Anzeigen für ASPIRIN als Mittel zur Stärkung des Herzens.

Neue VFA-Kampagne

Der von BAYER gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ (VFA) hat eine neue Kampagne gestartet. Unter dem Motto „Forschung ist die beste Medizin“ wirbt der Lobby-Verein für die ach so innovativen Pharmariesen. Leider ist es mit ihrem Erfindungsreichtum nicht allzu weit her. So verbucht die US-Gesundheitsbehörde FDA nur knapp ein Viertel der 995 seit 1990 in den Vereinigten Staaten neu zugelassenen Medikamente unter der Rubrik „medizinischer Fortschritt“. Bei drei Viertel von ihnen handelt es sich dagegen um Schein-Innovationen, welche bloß die Funktion haben, ökonomische Fortschritte für BAYER & Co. einzuleiten. Zudem haben in sehr vielen Fällen staatliche Forschungseinrichtungen die Grundlage für bislang unbekannte Arznei-Therapien gelegt, und die Kreativität von BAYER & Co. bestand lediglich darin, dieses Wissen einzukaufen.

TIERE & VERSUCHE

Wieder mehr Tierversuche

Seit 1997 steigt die Zahl der Versuchstiere wieder kontinuierlich. Verendeten in jenem Jahr „nur“ 1,5 Millionen Kreaturen in den Laboren von BAYER & Co., so starben 2004 bereits 2,2 Millionen einen grausamen Tod. Tatsächlich dürften es noch eine halbe Million mehr sein, denn neuerdings finden die vor allem in der Grundlagenforschung vorgenommenen Tötungen zu wissenschaftlichen Zwecken keine Aufnahme in die Statistiken mehr.

DRUGS & PILLS

Pillen-Paradies USA

In den USA betragen die Gesundheitskosten 14 Prozent des Bruttosozialproduktes. Einen großen Anteil daran haben die exorbitant hohen Pillenpreise, welche die Vereinigten Staaten zu einem Profit-Paradies von Big Pharma machen. Die Pro-Kopf-Ausgaben für Medikamente belaufen sich auf jährlich 728 Dollar - zum Vergleich: In der Bundesrepublik sind es „nur“ 393 Dollar. Als Folge davon stehen staatliche Einrichtungen wie „Medicaid“, die für sozial Schwache die Arznei-Kosten übernehmen, vor dem Finanzkollaps. Auf 14 Milliarden beläuft sich allein in Florida ihr jährlicher Etat. Die bisherigen Steigerungsraten zugrunde gelegt, müsste der Bundesstaat 2015 bereits 60 Prozent seines gesamten Haushaltes für „Medicaid“ aufwänden.

Patentschutz ist Profitschutz

Über die Apotheken-Theken gehen in der Bundesrepublik zu 53 Prozent Nachahmerpräparate, zu 27 Prozent patentgeschützte Arzneien und zu 20 Prozent Originalmedikamente, deren Patent abgelaufen ist. Aber der Umsatz-Anteil der patentgeschützten Pillen beträgt 61 Prozent. Darum versucht BAYER mittels Scheininnovationen wie etwa CIPROBAY zum Inhalieren die Lizenz zum Gelddrucken möglichst lange zu behalten.

Pillen im Praxistest

Unbedarfte ZeitgenossInnen halten es für den Zweck von Arzneimitteltests, den Risiken und Nebenwirkungen der Präparate auf die Spur zu kommen. Weit gefehlt. Die von BAYER & Co. durchgeführten Untersuchungen sollen vor allem die Wirksamkeit der getesteten Substanz belegen und werden auch so gestaltet. Bei dem so genannten „Studien-Design“ arbeiten die PharmakologInnen mit viel Fingerspitzengefühl daran, gerade so viele Testpersonen zu haben, um den pharmazeutischen Effekt belegen zu können. Sie wissen nämlich genau, dass eine Ausweitung der Testzone auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebenwirkungen erhöht und so die Zulassung gefährdet. So stellen sich bei 20 bis 25 Prozent aller neu auf den Markt gekommenen Medikamente unerwünschte Arzneieffekte ein, welche die Pharma-ForscherInnen während der klinischen Erprobungen „übersehen“ hatten. Großbritannien hat darauf jetzt reagiert und BAYER & Co. verpflichtet, auf den Packungen der Neuheiten als Warnhinweis ein schwarzes Dreieck anzubringen. Auch erstatten ihnen die Krankenkassen in der „Bewährungszeit“ ebenso wenig den vollen Preis für die Arznei wie sie es in den meisten anderen Ländern tun - die Bundesrepublik bildet da eine unlöbliche Ausnahme.

Pharma-DrückerInnen im Krankenhaus

BAYER & Co. nutzen massiv Krankenhäuser als Startrampen zur Einführung neuer Arzneien. Die Pharma-Riesen gewähren den Kliniken großzügige Rabatte für die Pillen und spekulieren dann darauf, dass die HausärztInnen der PatientInnen die Medikation zu normalen Marktkonditionen fortführen, was diese allzuoft auch tun.

Pharma-DrückerInnen in Praxen

An 170 Tagen im Jahr erhält eine bundesdeutsche MedizinerInnen-Praxis durchschnittlich Besuch von einem der 15.500 Pillen-ReferentInnen in Diensten von BAYER & Co.

ASPIRIN: Kein Herzinfarkt-Schutz

Die vorbeugende Einnahme von ASPIRIN schützt Frauen nicht vor Herzinfarkten. Dies ergab eine Untersuchung mit 40.000 weiblichen Probandinnen, welche ein WissenschaftlerInnen-Team um Paul Ridger von der Harvard Medical School vorgenommen hat. Bei Schlaganfällen stellten die ForscherInnen indes einen geringen prophylaktischen Effekt fest. Die Nebenwirkungen überwogen allerdings die von BAYER eifrig beworbenen Wirkungen: Bei den Testpersonen kam es teilweise zu schweren Blutungen.

Streit um ASPIRIN-Resistenz

In den USA gelang es BAYER mit einem großem Werbe-Aufwand, ASPIRIN als herzinfarkt-vorbeugendes Medikament zu etablieren, obwohl diese Wirkung in der Fachwelt umstritten ist (s. o.). Jetzt aber droht die Kampagne ein Opfer ihres Erfolges zu werden. In den medizinischen Zeitschriften mehren sich die Artikel über eine ASPIRIN-Resistenz. Allerdings haben viele AutorInnen Verbindungen zu Pharma-Konzernen, die ASPIRIN-Tests oder Alternativ-Produkte herstellen. WissenschaftlerInnen mit - nicht immer offen gelegten - Verbindungen zu BAYER wiederum schreiben fleißig Entwarnungsaufsätze, so dass sich die Medienmanipulationen gegenseitig neutralisieren und unbeteiligte BeobachterInnen gar nicht mehr wissen, was nun eigentlich Sache ist.

Asthma durch CIPROBAY & Co.

Mit Antibiotika wie BAYERs CIPROBAY behandelte Kleinkinder tragen ein höheres Risiko, im späteren Leben an Asthma zu erkranken. Dies ergab eine Studie eines WissenschaftlerInnen-Teams unter Leitung von Fawziah Marra, die an der Universität von British Columbia in Vancouver durchgeführt wurde. Marra kritisierte deshalb die gängige Verschreibungspraxis der MedizinerInnen, die sogar Antibiotika-Rezepte ausstellen, wenn CIPROBAY & Co. - wie im Fall von Virus-Infektionen - gar nichts ausrichten können.

Höheres Infarkt-Risiko durch ADALAT

Nach einer bereits 1995 von Dr. Bruce Psaty im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlichten Studie senken BAYERs ADALAT und andere zur Bluthochdruck-Behandlung eingesetzte Kalzium-Antagonisten das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko der PatientInnen nicht in dem Maße wie die - weit billigeren - Entwässerungstabletten (Diuretika). Der Hersteller PFIZER reagierte sofort und machte Psatys Universitätsleitung Druck. Auch der Leverkusener Pharmariese entfaltete Aktivitäten. Er ließ einen eingekauften Experten „Arztbriefe“ schreiben, in denen er versuchte, Entwarnung in Sachen „ADALAT“ zu geben. Aber das ging nach hinten los. „PFIZER hat mehr zur Bekanntheit unserer unerwünschten Studie beigetragen, als ich allein es je vermocht hätte. Und BAYER vielleicht auch“, sagte der Mediziner. Die US-Gesundheitsbehörde FDA änderte im Jahr 2003 aufgrund der Erkenntnisse von Psaty ihre Behandlungsrichtlinien für Bluthochdruck und empfahl Diuretika statt Kalzium-Antagonisten. BAYER & Co. interventierten umgehend und hatten nach langer Arbeit 2006 schließlich Erfolg. Die FDA berief 12 ExpertInnen zur Ausarbeitung neuer Therapieregeln, von denen acht Verbindungen zur Pharma-Industrie hatten, unter ihnen William R. Hiatt, der im Auftrag BAYERs die segensreiche Wirkung von ADALAT bei infarktgefährdeten DiabetikerInnen entdeckte. Und so bekam die Behörde, was sie bestellte. „Eine Vielzahl von Arzneien unterschiedlicher Medikamentenklassen, deren einzige Gemeinsamkeit es ist, den Bluthochdruck zu senken, können das Herzinfarktrisiko reduzieren“, stellte das abhängige Gremium fest und rehabilierte ADALAT & Co. damit wieder.

Vitamine senken Cholesterinspiegel nicht

Nach einer an der Universität Köln von Dr. Heiner Berthold durchgeführten Studie ist BAYERs Vitamin-Präparat ONE-A-DAY-CHOLESTEROL PLUS ebenso wenig wie vergleichbare Mittel geeignet, den Cholesterinspiegel zu senken. Die Cholesterin-Werte der pillenschluckenden Testpersonen unterschieden sich von den aus der Plazebogruppe nicht. Damit dokumentierten die WissenschaftlerInnen die Wirkungslosigkeit des ONE-A-DAY-CHOLESTEROL PLUS-Inhaltstoffes Policosanol, eines alkoholischen Zuckerrohr-Exstraktes.

GENE & KLONE

Gentech stillt Hunger nicht

BAYER-ManagerInnen preisen gentechnisch veränderte Pflanzen gerne als Mittel zur Lösung des Hungerproblems an. Dieses Argument findet jedoch immer weniger FürsprecherInnen. So erklärte der Generalsekretär der Welternährungsorganisation FAO, Jacques Diouf, 2005 auf einer Konferenz in Kopenhagen: „Bei dem Ziel, die Halbierung der Zahl der Hunger leidenden Menschen bis 2015 zu erreichen, hat der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen keine Priorität“. Dazu wären nach Meinung des Wissenschaftlers Harald Witt vielmehr Maßnahmen wie die Züchtung dürreresistenter Pflanzen, eine Verbesserung der Bewässerung und Investitionen in die Infrastruktur nötig.

Kritik an EU-Lebensmittelbehörde

Die innerhalb der EU für die Genehmigung von Gentech-Pflanzen zuständige Lebensmittelbehörde EFSA sieht sich wachsender Kritik ausgesetzt. Die Institution entscheidet nämlich stets nach der Aktenlage der Konzerne. Ohne eigene Untersuchungen zu Risiken und Nebenwirkungen der Laborfrüchte durchzuführen, bilden alleine die Unterlagen von BAYER & Co. die Grundlage für ihre Urteile, die infolgedessen auch allzu oft positiv ausfallen. Umweltkommissar Stavros Dimas räumte auf einer Konferenz in Wien dann auch Handlungsbedarf ein. „Viele Mitgliedsstaaten fordern, mögliche Langzeiteffekte auf die Umwelt stärker zu berücksichtigen“, so Dimas. Er sicherte deshalb zu, die Arbeitsweise der EFSA zu überprüfen. Aber eine Reform dürfte sich gegenüber der sehr industrie-freundlichen EU-Kommission nur sehr schwer durchsetzen lassen.

Genreis-Sicherheitsstudie fehlt

Der Leverkusener Chemie-Multi hatte bei der EU vor einiger Zeit einen Antrag auf Import-Genehmigung für eine gentechnisch gegen das Anti-Unkrautmittel LIBERTY LINK (Wirkstoff: Glufosinat) resistent gemachte Reis-Sorte gestellt. Die zuständigen Stellen verlangten von BAYER jedoch zusätzliche Sicherheitsstudien. Da der Konzern diese nicht rechtzeitig beibringen konnte, verzögert sich die Entscheidung weiter.

Genreis in Südamerika

In Europa wagte es BAYER gar nicht erst, eine Anbaugenehmigung für genmanipulierten Reis zu beantragen, schon das Verfahren zur Erlaubnis des Genreis-Importes stellt den Konzern vor einige Probleme (s. o.). Deshalb hält das Unternehmen nach Ländern, die das alles nicht so eng sehen (können), Ausschau und versucht jetzt in Südafrika und Brasilien grünes Licht zum Anpflanzen des Labor-Reis' zu bekommen.

Tabakpflanzen gehen in Betrieb

Noch in diesem Jahr will BAYER den Startschuss zur Produktion von Proteinen mit Hilfe von Tabakpflanzen geben. Eine entsprechende Pilotanlage geht 2007 in Betrieb. Als „extrem preisgünstig“ rühmt der Konzern diese Herstellungsart und demonstriert damit einmal mehr, um was es sich bei der Gentechnologie vorrangig handelt: um ein Verfahren zur Kostensenkung.

SCHERINGs Gentech-Erbe

Mit dem Kauf von SCHERING gelangen neben KOGENATE und NEXAVAR mit BETAFERON und LEUKINE weitere Gentech-Medikamente in die Produktpalette von BAYER. Den Wachstumsfaktor LEUKINE mit dem Wirkstoff Sargramostim setzen MedizinerInnen in der Chemotherapie von älteren Leukämie-PatientInnen ein, um die Gefahr von Infektionen zu reduzieren. Bei dem Multiple-Sklerose-Präparat BETAFERON handelt es sich um alten Wein in neuen Schläuchen. Der Wirkstoff Interferon ist nämlich altbekannt, lediglich die Produktionsweise bedient sich gentechnischer Verfahren.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Totgeburten durch Pestizide

In den Gebieten um die mexikanischen Städte Villa Guerrero und Tenancingo, wo es sehr viele kleine BlumenzüchterInnen gibt, kommt es auffallend häufig zu Tot- und Missgeburten. Nach Meinung von WissenschaftlerInnen spielt dabei der Einsatz von hochgiften Pestizidwirkstoffen wie Monocrotophos und Methamidophos, die auch in BAYER-Ackergiften enthalten sind, eine große Rolle. Die zuständigen Behörden haben diese Agrochemikalien schon vor längerer Zeit verboten, aber da die Mittel weniger kosten als neue, bieten Händler sie den ZüchterInnen immer noch an. Aus dem gleichen Grund treibt Monocrotophos auch in Indien noch sein Unwesen (siehe auch SWB 2/06).

Biozidrückstände in Kartoffeln

Auch nach der Ernte bleiben viele Ackerfrüchte nicht vor Pestiziden verschont. Um beispielsweise das Auskeimen von Kartoffeln zu verhindern, behandeln die LandwirtInnen sie mit Chemikalien wie Chlorpropham oder Thiabendazol, wie sie auch BAYER anbietet. Diese Substanzen lassen sich dann auch in den Knollen nachweisen. So hat das Lebensmittelinstitut Oldenburg in 39 Prozent aller untersuchten Proben Rückstände von Chlorpropham gefunden, die aber glücklicherweise alle unter der gesetzlich festgelegten Höchstgrenze lagen.

Chlorpyrifos schädigt den Organismus

Chlorpyrifos, Wirkstoff der BAYER-Insektenmittel BLATTANEX, PROFICID und RIDDER, greift schon in geringsten Dosen das Nervensystem an. Nach einem von J. E. Aldridge und anderen ForscherInnen in der Zeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlichten Aufsatz steigert es den Ausstoß des Botenstoffes Serotonin, was zu Depressionen und Verhaltensstörungen führen kann. Einer in dem Fachorgan Epidemiology publizierten Untersuchung zufolge senkt Chlorpyrifos zudem den Testosteron-Spiegel im Körper und wirkt sich so schädigend auf die Fruchtbarkeit aus. Trotz zahlreicher ähnlicher Befunde über neurotoxologische Risiken und Nebenwirkungen von Chlorpyrifos hat die EU HobbygärtnerInnen und LandwirtInnen die Anwendung des Organophosphates weiterhin erlaubt. Die Zulassung als Haushaltsinsektizid unterzieht Brüssel gerade einer Überprüfung.

Obst und Gemüse voller Pestizide

Die EU fahndete in 60.000 im Jahr 2004 genommenen Lebensmittelproben nach Pestiziden und wurde fast jedes zweite Mal fündig. 47 Prozent des Obstes und Gemüses wiesen Spuren von Agrochemikalien auf - so viel wie nie seit den 1996 begonnenen Tests. Zu allem Unglück tummelten sich in mehr als einem Fünftel der Proben gleich mehrere Ackergifte von BAYER & Co.. „Die Lage ist inzwischen ernst“, kommentierte der GREENPEACE-Chemieexperte Manfred Krautter die Untersuchungsergebnisse, „doch während Chemieindustrie und Landwirte immer mehr Gifte auf Äckern und Obstplantagen spritzen, greifen weder EU-Kommission noch die Verbraucher- und Landwirtschaftsminister der Länder gegen die steigende Giftbelastung ein“.

Sichere Lebensmittel durch BAYER?

„Lebensmittel waren noch nie so sicher wie heute. Damit dies auch so bleibt, hat BAYER CROPSCIENCE (BCS) ein “Food Chain Team„ eingerichtet, das in Zukunft Obst- und Gemüsebauern, Lebensmittelproduzenten, Importeure und Händler weltweit in allen Belangen der Produktionen unterstützen will“, vermeldet das Propagandaorgan BAYER report. Es verhält sich wohl eher so: Die ständigen Meldungen über Pestizid-Rückstände in Lebensmitteln drohen sich mittlerweile geschäftsschädigend auszuwirken, so dass der Konzern sich zumindest zu symbolischen Aktionen zur Herauslösung der Pestizidkette aus der Nahrungskette veranlasst sah.

Bienensterben geht weiter