Beiträge verschlagwortet als “SWB 02/2007”

Turbulente BAYER-Hauptversammlung

Aktionen & AktionärInnen

Am 27. April lud der Leverkusener Multi zu seiner diesjährigen Hauptversammlung ein. Unter den nicht ganz so willkommenden Gästen befanden sich die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, das EINE-WELT-NETZWERK NRW, der NIEDERRHEINISCHE UMWELTSCHUTZVEREIN, die KREFELDER ÄRZTE-INITIATIVE und andere Konzern-KritikerInnen. So kamen den Aktionären nicht nur Zahlen zu Gehör.

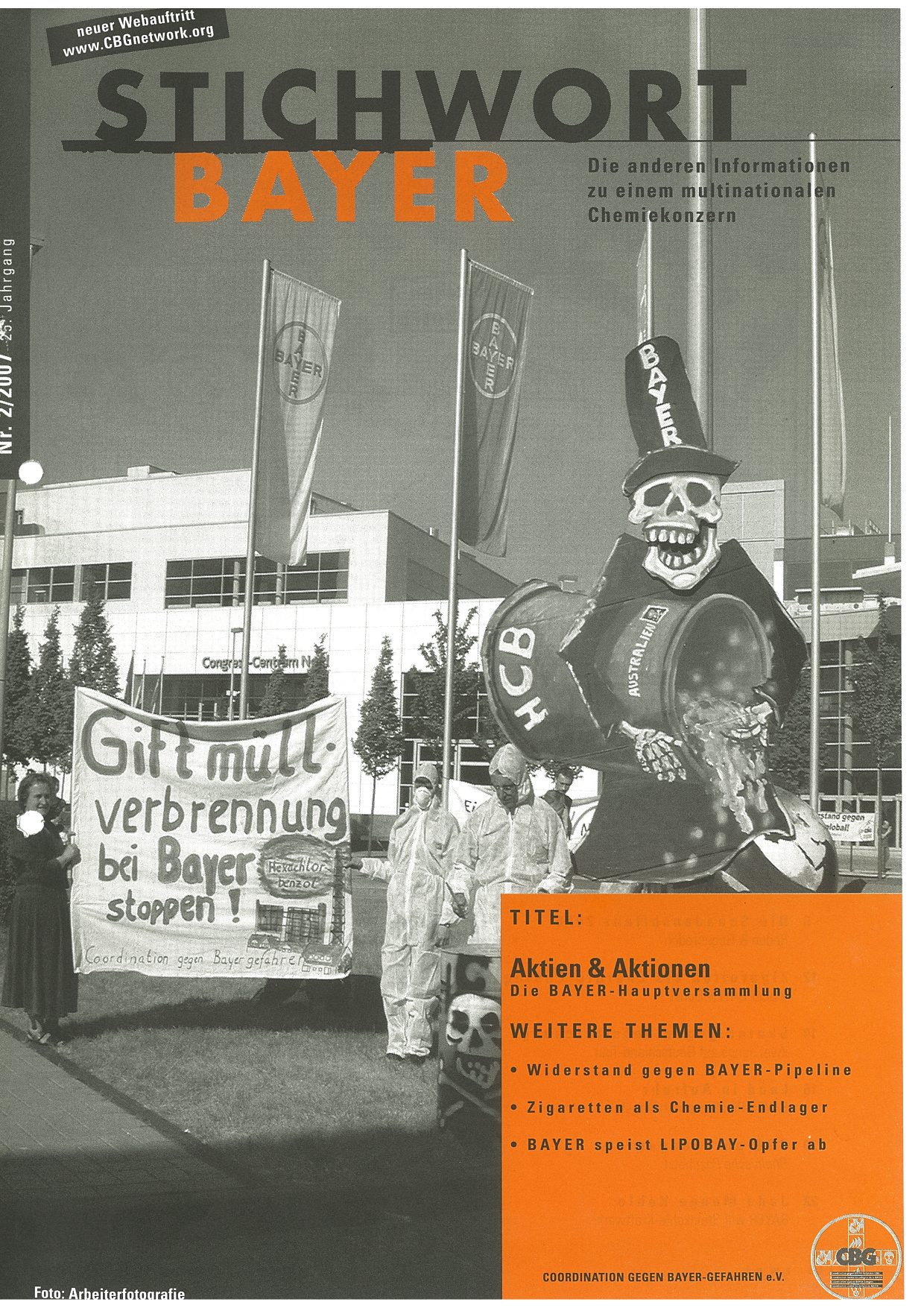

Für Bayer war es mal wieder ein Rekordjahr. Mit 29 Milliarden Euro konnte der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning auf der Hauptversammlung ein Umsatzplus von 17 Prozent verkünden. Das sorgte aber auch für einen Rekord ganz anderer Art: Keine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen verlor 2006 so viele Industrie-Arbeitsplätze wie der Konzern-Stammsitz Leverkusen. Diese und andere Begleiterscheinungen der Gewinnjagd brachten zehn Kritische AktionärInnen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und anderer Initiativen zur Sprache. Der Protest begann schon vor den Kölner Messehallen. Ein fast vier Meter großer, vom Aktionskünstler Klaus Klinger gestalteter Gevatter Tod mit einer Tonne Hexachlorbenzol unter dem Arm spielte auf das von Bayer anvisierte Millionengeschäft mit der Verbrennung australischen Giftmülls an, und eine riesige Weltkugel des EINE-WELT-NETZWERKES-NRWs rief den BesucherInnen die globalen Auswirkungen lokalen Profitstrebens in Erinnerung. Zudem mussten die AktionärInnen sich den Weg zu den heiligen Hallen durch eine Phalanx von FlugblattverteilerInnen bahnen.

Durch den so in ähnlicher Weise schon seit Jahren aufgebauten öffentlichen Druck sieht sich der Multi zu aufwändigen Image-Investitionen veranlasst. Nunmehr sind auf den Hauptversammlungen neben den Zahlen nicht nur ein paar Worte zu hören, sondern sogar Filme zu sehen. Zeigte der Konzern seinen AnteilseignerInnen im letzten Jahr, wie sich mit einem kleinen Griff in die Portokasse durch ein vom Konzern spendiertes Süppchen ein Lächeln auf das Gesicht armer Dritte-Welt-Kinder zaubern lässt, so brachte er diesmal ein Werk über ein angebliches Wundermittel gegen Krebs zur Aufführung. Dass es sich hierbei um pure Science-Fiction handelte, stellte Philipp Mimkes von der CBG klar. Nur bei PatientInnen mit fortgeschrittenem Nierenkrebs, bei denen die Chemotherapie nicht mehr anschlägt, kann BAYER nämlich eine lebensverlängernde Wirkung um bis zu drei Monaten nachweisen, weshalb NEXAVAR gegenüber dem Konkurrenz-Präparat SUTENT auch als Mittel zweiter Wahl gilt. Bei den Indikationen „Haut- und Bauchspeicheldrüsenkrebs“ musste der Leverkusener Multi die Klinische Erprobung von NEXAVAR sogar vorzeitig abbrechen. Mit seiner Vielzahl von gesundheitsgefährenden Produkten ist BAYER für Mimkes daher viel eher Teil des Problems als der Lösung.

„Es gibt Familien, in denen alle Mitglieder Tumorerkrankungen haben. Die Menschen haben eine Zeitbombe in ihrem Körper, ihre Lebenserwartung liegt 30 Jahre unter dem Durchschnitt“, zitierte etwa der Schreiber dieser Zeilen in seiner Rede die Argentinierin Sofia Gatica, die sich mit der Initiative DIE MÜTTER VON ITUZAINGÓ gegen die unter anderem von BAYER-Pestiziden ausgehende Gefahr wehrt. Die allgemeine Schadensbilanz der Ackergifte präsentierte Jens Elmer vom EINE-WELT-NETZ-NRW der Hauptversammlung: Nach neuesten Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO vergiften sich jährlich bis zu 25 Millionen Menschen durch Agrochemikalien. Aber der Leverkusener Multi habe noch nicht einmal sein 1995 gegebenes Versprechen eingelöst, bis zum Jahr 2000 wenigstens die schlimmsten, der Gefahrenklasse I angehörenden Ackergifte vom Markt zu nehmen, kritisierte Elmer und forderte: „Stoppen Sie endlich den Verkauf hochgefährlicher Pestizide!“ An eine solche Zusage mochte Werner Wenning sich nicht mehr erinnern. Die Ablösung von Klasse-I-Pestiziden sei „ein langwieriger Prozess“, da gebe es „keine Schwarz/Weiß-Lösungen“, druckste der Profit-Profi herum und nahm wieder einmal bei der Standard-Antwort Zuflucht, bei sachgemäßer Anwendung gehe von den Chemischen Keulen keinerlei Gefahr aus.

Hubert Ostendorf (CBG) informierte die Hauptversammlung über die von Nierenversagen über Schlaganfälle bis zu Herzinfarkten reichenden Gegenanzeigen der Arznei TRASYLOL und der Allgemeinmediziner Dr. Bernd Kaufmann von der ÄRZTE-INITIATIVE GEGEN DAS KOHLEKRAFTWERK UERDINGEN widmete sich den Risiken und Nebenwirkungen des im Krefelder Chemiepark geplanten Steinkohle-Kraftwerkes. Würde die Dreckschleuder die Feinstaub-Belastung in der Stadt nur um 10 Nanogramm pro Kubikmeter erhöhen, würde die Sterberate bei Lungenkrebs um 14 Prozent steigen, rechnete er vor. „Wir sind der Meinung, dass gesundheitliche Belange auch bei den Fragen der Energie-Gewinnung und -Produktion vorrangige Beachtung finden müssen“, so Kaufmann. Der Krefelder Stadtrat war der selben Meinung und lehnte den Bau ab, aber BAYER lässt nichts unversucht, um doch noch an die Dreckschleuder zu kommen.

Welche Folgen der Betrieb eines solchen Kraftwerkes für das Klima hätte, machte Ulrich Grubert vom NIEDERRHEINISCHEN UMWELTSCHUTZVEREIN deutlich. 4,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid betrüge die zusätzliche Luftbelastung, führte er aus und veranschaulichte die Dimension dieser Zahl durch einen Vergleich. „Würden alle Bewohner Australiens ihre Glühlampen durch Energiesparlampen ersetzen, würden jährlich drei Millionen Tonnen an Kohlendioxid eingespart“, so Grubert. „Sie können sicher sein, dass Fragen zu Gesundheit und Umwelt für uns wichtig sind“, antwortete Wenning. Aber anderes offenbar wichtiger - und bestimmt nicht das, was er zur Legitimation des Projektes anführte: Standortsicherung und Arbeitsplätze.

Auch Axel Köhler-Schnura von der CBG nahm sich der drohenden Klima-Katastrophe an und wandte sich zu Beginn seiner Ausführungen direkt an die AktionärInnen. „Wie fühlen Sie sich, wenn nun Realität wird, wovor wir KritikerInnen seit Jahrzehnten warnen? Immerhin sprechen wir bereits seit den 80er Jahren hier über die CO2- und andere Emissionen des BAYER-Konzerns, über die Verantwortung des BAYER-Konzerns für die Qualität des Klimas und der Luft. Es muss doch jetzt langsam dem Letzten hier im Saal klar werden, dass hier auf den Hauptversammlungen nicht nur über Gewinn und Dividende gesprochen werden kann!“, beschwor er das Publikum. Und dann sprach er über anderes: Arbeitshetze, Arbeitsplatzvernichtungen und Ausgliederungen.

Was das konkret für die betroffenen Familien bedeutet, veranschaulichte Ulla Krajewski (CBG). Sie verlas den Beitrag eines jungen Schülers, den die Rationalisierungspläne bei BAYER INDUSTRY SERVICES zu einer ungewöhnlichen Protestaktion veranlasst haben. „Wir sind Jugendliche, die sich Sorgen machen um die Arbeitsplätze. Wenn schon die Stellen für unsere Väter in Gefahr sind, wie sieht es dann erst bei unserer Generation aus? Aus diesem Grund machen wir in den Sommerferien eine Protestfahrt. Wir fahren mit dem Skateboard von Augsburg bis Leverkusen und sammeln in ganz Deutschland Unterschriften für den Erhalt von Arbeitsplätzen“, so die Worte von Dennis Schmidt. Andrea Will (DKP) befasste sich ebenfalls mit dem Bilanzschaden „Stellenstreichungen“, der BAYER mit einem Minus von 6.000 Jobs in die Top 3 der bundesdeutschen Arbeitsplatzvernichter katapultierte. „Ist das für Sie ein erfolgreiches Unternehmertum?, Ist das für Sie die Sozialpflichtigkeit des Eigentums?“, fragte Will die Verantwortlichen. Aber die Manager rührte das nicht groß. „Dieses kommunistische Manifest hören wir hier nun schon zum x-ten Mal“, beschied ihr der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Schneider knapp. Wenning selber bezeichnete die „Anpassungen in der Personalstruktur“, wie es im Konzernchef-Deutsch heißt, als „schmerzlich, aber leider unverzichtbar“. Die Arbeitsplatzvernichtungen im Zuge der Schering-Übernahme verbuchte er kurzerhand unter „Synergieeffekt“.

Ein Alibi für diese Konzern-Politik verschaffte sich der Agro-Riese durch einen aus den Reihen der Betriebsräte rekrutierten Kapital-Claqueur - ein perfides Manöver, das auf den Hauptversammlungen schon Tradition hat. Und so schwang sich die „Arbeitnehmervertreterin“ dann auf, BAYER gegen die „desaströsen Einlassungen“, „Anschuldigungen“ und „Unterstellungen“ der CBG und anderer RednerInnen zu verteidigen und demonstrierte damit, dass nicht nur SIEMENS willige BetriebsratsvertreterInnen hat. Die Wahlverwandtschaft zwischen den beiden Konzernen spiegelt sich auch im Aufsichtsrat wieder. Dort sitzt nämlich mit André Krejcik ein Emissär des Gewerkschaftsgewächses von SIEMENS, der AUB - und auf der Arbeitgeberseite Dr. Klaus Kleinfeld himself. Der verlorene SIEMENS-Sohn fand trotz Korruptionsaffären und anderer Kleinigkeiten eine warme Aufnahme in der BAYER-Familie. 95,8 Prozent stimmten seiner Wahl in den Aufsichtsrat zu, lediglich ein paar mehr Enthaltungen als üblich gab es. Mit Verweis auf diesen schlechten Umgang konnten selbst konservative Zeitungen wie die Rheinische Post den Beteuerungen des Konzern-Chefs: „Geschäfte, die nur mit unlauteren Methoden gemacht werden können, kommen für uns nicht in Betracht“, nicht recht glauben. Weiteren Zweifel sähte dann Ralf-Jochen Ehresmann mit seinen Ausführungen zu BAYERs Beteiligung an einem Potenzmittel-Kartell in der Schweiz. Nur für den Versammlungsleiter Manfred Schneider war am Ende eines langen Tages alles klar. „Da die Fragen unserer Meinung nach alle beantwortet worden sind“, beendete er die Aussprache. Hubert Ostendorf zog hingegen ein ganz anderes Resümee: „BAYER hat sich wieder mal als beratungsresistent erwiesen“. von Jan Pehrke

KritikerInnen fragen, BAYER antwortet nicht

Die Schadensbilanz 2006

BAYER-Vorstand Werner Wenning beantwortet die Fragen der Konzern-KritikerInnen nicht persönlich, dafür hat er seine Leute. Hinter der Bühne der Kölner Messehalle verbirgt sich ein 50-köpfiges „Back Office“, das dem Chef die richtigen Repliken einflüstert und ihm die zur Umgehung der Wahrheit nötigen rhetorischen Textbausteine liefert. Da wird aus einem 203 Millionen schwerem Steuergeschenk schon mal gerne ein „normaler betriebswirtschaftlicher Vorgang“ der „steuerlichen Berichtigung“. Vom Gen-GAU mit dem LL601-Reis drang auch nichts auf die Rückseite des „Science for a better life“-Bühnenbildes, obwohl es sinnfällig gewesen wäre. „Die Zusammensetzung des Proteins ist gründlich geprüft“ und „Das Unternehmen hat verantwortlich gehandelt“ gaben die Stimmen aus dem Hintergrund Wenning stattdessen ein.

Und immer wenn es Erklärungsbedarf wegen Ermittlungen gegen BAYER gab, wie im Falle des Nebenwirkungen wie Nierenversagen, Herzinfarkt und Schlaganfall verursachenden Medikamentes TRASYLOL, hieß es verbrämend: „Wir arbeiten eng mit den Arzneimittelbehörden zusammen“. Hubert Ostendorf von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Er informierte die AktionärInnen über eine Untersuchung, nach der das bei Bypass-OPs zur Blutstillung eingesetzte Medikament das Schlaganfallrisiko um 181 Prozent erhöht und die Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt oder eine Gehirnkrankheit zu bekommen verdoppelt. „Eine ernste Situation“, nannte das der Mediziner Dennis Mangano Ostendorf zufolge. Wenning hingegen vermochte den Ernst der Lage nicht zu erkennen. Als „nicht verlässlich“ apostrophierte die Studie - die PatientInnen waren also offenbar nur auf dem Papier gestorben.

„Wir kooperieren mit den Wettbewerbsbehörden“, das versicherte der Große Vorsitzende auch Ralf-Jochen Ehresmann, der bei den Hauptversammlungen regelmäßig die Kartellverstöße des Multis thematisiert und dieses Mal von Preisabsprachen beim Potenzmittel LEVITRA berichtete. Auch die unlautere Werbung für das Lifestyle-Präparat zwang BAYER nach Angaben Ehresmanns rund um den Globus zu diversen „Kooperationen“. So schritten in Australien, den USA und Brasilien staatliche Stellen gegen die Pillen-Propaganda ein. Im Fall „Brasilien“, wo der Konzern während der Fußball-WM kostenlos LEVITRA verteilt hatte, gab sich Werner Wenning reumütig. Die Aktion wurde gestoppt, weil es sich um eine „nicht abgestimmte Verteilung“ gehandelt habe, gestand er. Auch eine Überarbeitung der homepage des Mittels gegen „erektile Dysfunktion“ räumte der Vorstandsvorsitzende ein. Ansonsten ließ er aber auf die „Seriösität der LEVITRA-Werbung“ nichts kommen, deren Aggressivität der Zielgruppe ja nur die Scheu vor dem Arzt-Besuch nehmen solle. Seinen AktionärInnen gegenüber redete der BAYER-Mann dann später Klartext. „Eine mehr auf den Konsumenten zugeschnittene Ansprache“ hätte die Verkaufszahlen für das Präparat nach oben getrieben.

So deutliche Worte hätte Jens Elmer vom EINE-WELT-NETZ-NRW sich auch zur Kinderarbeit gewünscht. „Seit vier Jahren verstößt BAYER gegen die eigenen Zusagen“, empörte sich Elmer, immer noch arbeiteten Minderjährige 12 Stunden in senkender Hitze und oft noch in Schuldknechtschaft bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO. „Die jahrelangen Vorwürfe des EINE-WELT-NETZ-NRW zeigen, wie wenig Sie sich vor Ort mit den Aktivitäten von BAYER beschäftigt haben. Sonst wüssten Sie von den Erfolgen“, antwortete das „Back Office“ durch das Medium Wenning und pries wider besseren Wissens wieder einmal das Sanktionssystem des Multis und sein bildungspolitisches Engagement in der Region.

Aber nicht nur in Sachen „Kinderarbeit“ und „genereller Marktrückzug von Ackergiften der Gefahrenklasse I“ musste sich der Konzern von Elmer Wortbrüche vorhalten lassen. Auch die Zusage, den Vertrieb der Pestizid-Wirkstoffe Parathion Methyl (Produktname: FOLIDOL) und Monocrotophos einzustellen, hielt der Agro-Riese nicht ein. „Stoppen Sie endlich den Verkauf hochgefährlicher Pestizide!“, appellierte der Aktivist deshalb an den Vorstand und bekräftigte seine Forderung mit Protest-Unterschriften von 2.600 Einzelpersonen und 154 Organisationen aus 35 Ländern.

CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes übernahm es schließlich, der Hauptversammlung den genauen Wortlaut des von BAYER gegebenen Versprechens über den Stopp von Klasse-I-Agrochemikalien zu präsentieren und Werner Wenning so Lügen zu strafen. Auch sein Gedächtnis zum Pestizid Endosulfan, das der Profit-Profi gar nicht mehr in BAYER-Produktion wähnte, frischte Mimkes wieder auf. Als der CBGler auf die zahlreichen Störfälle von Baytown über Belford Roxo bis Uerdingen und Dormagen zu sprechen kam, schaltete der Vorstandsvorsitzende auf Autopilot. BAYER befände sich mal wieder „in enger Absprache mit den Behörden.“ Sogar einige neue Sicherheitsparameter gönnte sich das Unternehmen, aber allzu viel Hoffnung machte Wenning Philipp Mimkes nicht. „Leider kann, wie bei vielen Dingen im Leben, ein Restrisiko nie ganz ausgeschlossen werden“. Darum hüllte er sich wohl auch zur von BAYER geplanten, 67 km langen Kohlenmonoxid-Pipeline von Dormagen nach Uerdingen in Schweigen, welche ob ihres Gefahrenpotenzials Monheim und andere neben der Strecke liegende Städte in Aufruhr versetzt, wie Mimkes darlegte. Die 16.000 Kilometer lange, von Australien bis zu BAYERs Rückstandsverbrennungsanlagen in Dormagen und Leverkusen reichende Giftmüll-Pipeline bezeichnete der Konzernchef dagegen als längsten Umweltschutzbeitrag der Welt, da die Öfen des Unternehmens „den modernsten Standards entsprechen“. Die Verbal-Akrobatik von Wennings Hintermännern und -frauen ereichte allerdings im Fall „Fritz ter Meer“ ihren Höhepunkt. Philipp Mimkes hatte in seiner Rede die alljährlichen Kranzniederlegungen auf dem Grab des ehemaligen IG-FARBEN-Vorstandes kritisiert, den die Alliierten nach 1945 wegen der Ausbeutung von SklavenarbeiterInnen und Plünderungen als Kriegsverbrecher zu sieben Jahren Haft verurteilt hatten. Wenning beschied ihm nun, die Ehrung galt gar nicht ihm, sondern seinem Vater Edmund Ter Meer, dem Gründer einer Vorläuferfirma von BAYER. Das kann ja schon mal vorkommen, dass einem auf der letzten Ruhestätte einer großen Familie mal ein Kranz verrutscht und in gefährliche Nähe zur Grabplatte eines Faschisten gerät, meinte der Vorstandschef offensichtlich. Und so wenig wie der Pharma-Riese an diesem Freitag im April willens war, seine Vergangenheit zu bewältigen, so wenig war er auch bereit, sich den sozialen, politischen und ökologischen Folgen seines heutigen Handelns zu stellen.

Von Jan Pehrke

BAYER-Pipeline schürt Ängste

Land in Aufruhr

Die von BAYER geplante Kohlenmonoxid-Pipeline stößt auf wachsenden Widerstand. Was ist, wenn eine Leckage entsteht und Gas entweicht, fragen KommunalpolitikerInnen der angrenzenden Städte, die für den Katastrophenschutz zuständigen Feuerwehren und BürgerInnen. Ein Worst Case Scenario für diesen Fall hat der Leverkusener Multi nicht. Trotzdem treibt er den Bau ohne Rücksicht auf Verluste voran.

Anfang Mai 2007 explodierte in der Ukraine nahe Kiew eine Gas-Pipeline. Die Teile flogen bis zu 150 Meter weit; auf einer Länge von 30 Metern ragten Röhren aus dem Erdreich hervor. Von einem solchen GAU bis zu kleineren Leckagen reichen die Risiken und Nebenwirkungen von Verbund-Leitungen. Deshalb löst das Vorhaben von BAYER, gesundheitsgefährdendes Kohlenmonoxid auf einer Strecke von 67 Kilometern vorbei an Städten wie Monheim, Langenfeld, Hilden, Erkrath und Mettmann zwischen den Standorten Dormagen und Krefeld hin- und her zu transportieren, große Befürchtungen aus. „Warum kommt erst jetzt das Ausmaß der Planungen zutage? (...) Warum wird erst jetzt das ganze Vorhaben öffentlich diskutiert, wo öffentlicher Einfluss rechtlich ausgeschlossen scheint? Warum wird erst jetzt an Feuerwehr-Konzepten gearbeitet, obwohl schon eine Bau- und Betriebsgenehmigung erteilt wurde?“, fragt die Rheinische Post. Ratingens Technischer Dezernent Dr. Ulf-Roman Netze äußert „Grundsätzliche sicherheitstechnische Bedenken“. Drastischer formuliert es Monheims CDU-Bürgermeister Dr. Thomas Dünchheim. „Klicken Sie auf unsere städtische Internet-Seite und schauen Sie nach, ob auch ihr Haus in der Todeszone liegt“, fordert er die BürgerInnen auf. Das Grundstück des Landwirtes Heinz-Josef Muhr liegt in dieser „Todeszone“, weshalb der Baumberger keine ruhige Minute mehr hat. „Ich habe Angst zu sterben“, gesteht der Mann. Und diese Furcht müssen bis zu 143.000 Menschen haben. So viele wären bei einem Vollbruch der Pipeline nach einem Gutachten des Kreises Mettmann nämlich in unmittelbarer Lebensgefahr. Auch die Expertise des Professors Gerd Falkenhain macht ein hohes Gefährdungspotenzial aus.

BAYER wiegelt unterdessen ab. „Die vom TÜV begutachteten und für gut befundenen Standards bieten ein Höchstmaß an Sicherheit; sie übertreffen an vielen Punkten gesetzliche Normen“, sagt BAYERs Projektleiter Werner Breuer. Ein Worst-Case-Scenario nach dem Vorbild des Mettmanner Gutachtens hat der TÜV allerdings nicht erarbeitet. Nicht von ungefähr: Beim TÜV handelt es sich nämlich um alles andere als eine unabhängige Aufsichtsinstanz. Der Agro-Riese hat den Verband der Technischen Überwachungsvereine 1949 mitgegründet und stellte sogar bis vor kurzem mit Hans-Nicolaus Rindfleisch noch den Vorsitzenden. Überdies kooperiert der Konzern eng mit dem Verein, erst 2005 fusionierte BAYERs Leverkusener Sicherheitsabteilung mit dem TÜV-SÜD zur TÜV CHEMIE SERVICE GmbH. Nicht zuletzt deshalb hat der TÜV noch fast alles abgenommen, was zur Begutachtung vorlag.

Entsprechend wenig verfangen solche „vertrauensbildenen Maßnahmen“. Die betroffenen Städte tun alles, um das Projekt doch noch zu verhindern. Ratingen pocht auf das kommunale Wegerecht und untersagt BAYER das Betreten von Grundstücken, weshalb die Bauarbeiten auf dem Gebiet einstweilen nicht beginnen können. In Hilden organisierte die Bürgerinitiative MIT UNS NICHT (MUT) ein Anti-Pipeline-Bündnis, das binnen kurzem 8.000 Unterschriften gegen die BAYER-Pläne sammelte. Hubbelrath will zumindest eine andere Trassenführung, mit größerem Sicherheitsabstand zu Wohnsiedlungen, durchsetzen. Heinz-Josef Muhr und weitere sieben Personen klagen gegen den Chemie-Multi und werden dabei von der Stadt Monheim unterstützt, die extra ein Spendenkonto einrichtete. Auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) folgte dem Aufruf. Die persönliche Übergabe des 1000-Euro-Schecks kam allerdings nicht zustande, da es Dünchheim mit der Angst bekam, nachdem die Lokalpresse kommunistische Schauermärchen über die CBG verbreitet hatte.

Die Verwaltung entschloss sich zu der Geldsammel-Aktion, weil sie es zunächst für aussichtlos hielt, selber einen Prozess zu führen. Inzwischen haben ihre ExpertInnen aber einen Rechtsweg gefunden. Die Stadt ficht den Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung an, der dem Pharma-Riesen die Baugenehmigung respektive der Lizenz zu Enteignungen erteilte, da ein allgemeines Interesse an der langen Leitung bestehe. Nach Ansicht der Kommune haben die jüngsten Entwicklungen dieser „Lex BAYER“ allerdings die Rechtsgrundlage entzogen. Der Chemie-Multi wollte seine Röhren nämlich gemeinsam mit der Propylen-Pipeline der Investoren-Gesellschaft EPDC verlegen, weshalb beide Unternehmen die Genehmigung gemeinsam beantragten. Die EPDC gab das Projekt jedoch im Februar wieder auf. Und wenn im Falle der Propylen-Leitung noch eher so etwas wie ein „allgemeines Interesse“ vorlag, weil die Baumaßnahme die Infrastruktur des Landes durch einen Anschluss an die Seehäfen Rotterdam und Antwerpen gestärkt hätte, so gilt dies für BAYERs Standort-Verbund nicht. Der Konzern will die 67 km lange Verbindungslinie schlicht „um den Rohstoff CO immer dorthin transportieren zu können, wo wir ihn brauchen“, so die nur Eigeninteressen anklingen lassenden Worte von BAYER-Projektleiter Werner Breuer. Dabei müssen weder Dormagen noch Krefeld in Sachen „Kohlenmonoxid“ in die Röhre schauen. Beide Standorte verfügen über Produktionsanlagen für das Gas, lediglich zur Überbrückung von Versorgungsengpässen benötigt der Agro-Riese die Pipeline. Zuletzt traten diese im November 2006 nach einem Brand in der veralteten und sehr energie-intensiven Krefelder Fertigungsstätte auf. Würde der Multi sie durch eine modernere ersetzen, wäre er nicht mehr auf die Giftröhre angewiesen.

Aber das Unternehmen denkt nicht daran. Im Gegenteil: BAYER treibt das Vorhaben ohne Rücksicht auf Verluste voran. Im Februar forderte der Global Player von der Stadt Monheim eine „Eintragungsbewilligung“ und setzte ihr ein Ultimatum. „Sofern wir bis zum 14. Februar nicht im Besitz der unterschriebenen Dokumente sind, unterstellen wir, dass eine einvernehmliche Lösung nicht mehr zustande kommen wird“, schrieb BAYER und drohte mit einer „vorzeitigen Besitz-Einweisung“, wie das Amtsdeutsch Enteignungen umschreibt. „Erpressung“, nannte das der Bürgermeister. Für Ratingen hat der Pharma-Riese ebenfalls einen entsprechenden Antrag gestellt, dem die Bezirksregierung Mitte Mai stattgab, was die Stadt jedoch anfechtet. „Zur Not ziehen wir sogar vor das Oberverwaltungsgericht“, kündigt die Rechtsamtsleiterin Brigitte Brakmann an. Darüber hinaus bemüht sich BAYER, schon einmal Fakten zu schaffen. Machte sich der Konzern bereits im letzten Jahr zwecks Rohrverlegungen am Monheimer Leitdeich zu schaffen, was schlussendlich eine Einstweilige Verfügung unterband, so rückten im April VermessungstechnikerInnen an. Das rief den Bürgermeister persönlich auf den Plan. Der Monheimer Verwaltungschef zog eigenhändig die Vermessungsstäbe aus der Erde und überantwortete sie den städtischen Betrieben. Der Leverkusener Multi sprach Dünchheim zufolge anschließend vom Übereifer einiger MitarbeiterInnen und gelobte Besserung.

Die aufgepeitschte Stimmung versuchte dann die Bezirksregierung zu glätten. Sie lud VertreterInnen des Konzerns und der Gemeinden zu einem Gespräch. Der Regierungspräsident Jürgen Büssow verstand sich allerdings weniger als ehrlicher Makler denn als Sachwalter der Interessen BAYERs. „Wir sind astrein abgekanzelt worden“, befand Lutz Groll vom Hildener Planungsamt. Nur „ein, zwei Fragen“ hätte man stellen können. Und für den Ratinger Baudezernenten Ulf-Roman Netzel hat im Büro Büssows kein Dialog, sondern ein Monolog der BAYER-Sprecher stattgefunden. Folgerichtig sprach der Regierungspräsident von einem „Horrorszenario“, das die Pipeline-GegnerInnen zeichneten. Jürgen Büssow dagegen füllt pflichtversessen die Rolle im Drehbuch BAYERs aus, für die er im Jahr 2000 beim Leverkusener Multi vorsprach. Schon damals sicherte er dem Konzern bei Genehmigungsverfahren und anderen Angelegenheiten, die in seinen Verantwortungsbereich fallen, rasche und unbürokratische Unterstützung zu. Ob es den kleinen gallischen Dörfern Monheim, Ratingen, Erkrath und Hilden trotz dieses Schulterschlusses zwischen großer Politik und großen Konzernen gelingt, das Pipeline-Projekt zu einem Rohrkrepierer zu machen, dürfte sich in den nächsten Monaten zeigen. Der Leverkusener Multi gibt sich optimistisch: In Duisburg, Ratingen, Solingen und Langenfeld hat er trotz der Klagen mit den Aushebe-Arbeiten begonnen, und bereits Ende des Jahres will er das erste Gas per Rohrpost von Dormagen nach Krefeld schicken.

Von Jan Pehrke

BAYER speist Pharma-Opfer ab

Der LIPOBAY-Skandal, Teil 2

Mit über 100 Todesfällen und unzähligen Geschädigten löste BAYERs Cholesterinsenker LIPOBAY im Jahr 2001 den größten Pharma-Skandal der jüngsten Geschichte aus. Kaum weniger skandalös ist der juristische Umgang des Konzerns mit den Opfern.

Es fing eigentlich alles ganz harmlos an. Kurz vor Weihnachten 1998 klagte die 62-jährige Mechthild Groebl plötzlich über Nacken-, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall und Magenbeschwerden mit Erbrechen. Der Hausarzt vermutete einen grippalen Infekt und verschrieb die entsprechenden Medikamente. Als sich ihr Befinden in den darauffolgenden Tagen nicht besserte und zudem Arme und Beine anschwollen, überwies er die Frau ins Kreiskrankenhaus Freising. Die diensthabenden MedizinerInnen fanden keine Erklärung für den Rhabdomyolyse genannten fortschreitenden Muskelzerfall und die Nierenfunktionsstörungen, weshalb sie Mechthild Groebl auf die Intensivstation des Schwabinger Hospitals verlegen ließen. Dort führten die ÄrztInnen fieberhaft alle möglichen Untersuchungen durch. Sie legten ein EKG an, machten eine Sonographie, eine Kernspintomographie und Röntgen-Aufnahmen, ohne etwas zu finden, und der Allgemeinzustand verschlechterte sich weiter. „Es stand Spitz auf Knopf“, wie der Hausarzt der Groebls formulierte, bis eine Medizinerin auf die lebensrettende Idee kam, sich einmal die Tabletten genauer anzusehen, welche die Patientin einnahm. Und siehe da, auf dem Beipackzettel von BAYERs Cholesterinsenker LIPOBAY fand sich die genaue Diagnose: „In Einzelfällen Nierenfunktionsstörungen infolge einer Rhabdomyolyse“. Die DoktorInnen setzten sich sofort mit dem Leverkusener Multi in Verbindung - der also bereits lange vor Ausbruch des Skandals von der lebensbedrohlichen Wirkung des Präparates wusste, aber vorzog, Stillschweigen zu bewahren - und fanden endlich einen Ansatz für eine Therapie. Diese dauerte allerdings lange; bis Ende Februar 1999 musste die Rentnerin stationär behandelt werden.

Aber selbst dann war ihre Leidensgeschichte noch nicht zuende, die im Sommer 1998 begann, als ihr Arzt zur Behandlung eines erhöhten Cholesterinwertes in eine Schublade griff und Proben eines neuen Medikamentes hervorholte, die der freundliche Mann von BAYERs Außendienst bei seinem letzten Besuch „netterweise“ dagelassen hatte. Erst im Juli konnte die ehemalige Sekretärin wieder laufen - so lange dauerte es, bis sich die Wasser-Einlagerungen zurückgebildet hatten. Die Krankheit hinterließ dabei mehr als nur Narben an den Gliedmaßen. Die Muskeln blieben dauerhaft geschädigt, und immer wieder plagten Mechthild Groebl Ängste, das Gehvermögen erneut zu verlieren.

Wie viele LeidensgenossInnen sie hatte, erfuhr die Frau zwei Jahre später. Nach Meldungen über 31 LIPOBAY-Tote zog die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA im August 2001 die Reißleine und drängte BAYER zu einem „dringenden freiwilligen Rückzug“, wie die diplomatische Sprachregelung in solchen Fällen lautet. Damit hatte der Cholesterinsenker einen der größten Pharma-Skandale der Nachkriegszeit ausgelöst, auf über 100 Sterbefälle und unzählige Geschädigte sollte die Schreckensbilanz am Ende ansteigen. Was BAYER aber viel mehr sorgte: Die Aktien-Kurse fielen. Der Konzern geriet in eine der heftigsten Krisen seiner Geschichte. In den USA sah sich der Pillen-Riese bald mit hohen Entschädigungsforderungen konfrontiert. Auch die Groebls wollten sich zunächst einer solchen Sammelklage anschließen, überlegten es sich nach dem Anruf des BAYER-Anwaltes Dietmar Knopp aber anders. Auf der Basis des von BAYER-Chef Werner Wenning auf der Hauptversammlung im Jahr 2003 gegebenen Versprechens, alle LIPOBAY-Opfer freiwillig und auf faire Weise zu entschädigen, glaubte das Ehepaar, sich gütlich mit dem Unternehmen einigen zu können. Um so mehr, als der Bericht des Schwabinger Krankenhauses keinen Zweifel an BAYERs CSE-Hemmer mit dem Wirkstoff Cerivastatin als Auslöser des langen Leidenswegs ließ. „Diagnose: Rhabdomyolyse, Crushniere (Verstopfung der Nierenkanäle, Anm. SWB), Capillary-Leak-Syndrome (Wasser-Einlagerungen, Anm. SWB), Epiduralblutung (Hirnblutung, Anm. SWB) (...) Tachyarrhytmia absoluta (Herzrhythmusstörungen, Anm. SWB) bei Vorhofflimmern, akute Glaskörperabhebung li. Auge. Zurückzuführen auf die Einnahme von Cerivastatin“, hieß es dort.

Bei dem Besuch Dietmar Knopps im September 2005 zeigte sich das Ehepaar auch angetan von der verbindlichen Art des Rechtsanwalts. „Ein sehr freundlicher Mann“, so Mechthild Groebl gegenüber der Journalistin Claudia Mende. Knopp stellte sich als Vermittler zwischen den Interessen der Opfer und denjenigen des Konzerns dar, blieb in der Sache jedoch unbestimmt. Die Rhabdomyolyse könnte vielleicht teilweise durch LIPOBAY verursacht worden sein, die anderen Krankheitserscheinungen hätten wohl eher andere Ursachen wie möglicherweise die zwei Wochen vor Weihnachten 1998 aufgetretene Blasenentzündung, bemerkte er am Rande. Aber man werde sich schon einigen. Sein wenig später aufgesetztes Schreiben schlug dann schon ganz andere Töne an. Eine Prüfung durch BAYERs Arzneimittelsicherheit habe ergeben, „dass der lebensbedrohliche Krankheitsverlauf Ihrer Ehefrau nicht wie von Ihnen angenommen auf das Medikament LIPOBAY zurückgeführt werden kann“, hieß es dort, es erscheine allenfalls möglich, „die bei Ihrer Frau aufgetretene und in wenigen Tagen ausgeheilte Muskelerkrankung (Rhabdomyolyse) auf die Einnahme von LIPOBAY zurückzuführen“, wobei nicht einmal das mit „Sicherheit feststeht“. BAYER führe lediglich „ auf der Basis eines für Ihre Frau günstigeren Wahrscheinlichkeitsmaßstabes Vergleichsgespräche mit Ihnen“, schrieb Knopp. Er wollte das als „Entgegenkommen“ verstanden wissen und schlug eine Entschädigung in der Größenordnung von 3.000 Euro vor.

„Als eine Beleidigung“ empfand Adolf Groebl dieses Angebot. Er wies den Juristen darauf hin, dass sich die Genesung nach dem Muskelzerfall nicht nach wenigen Tagen einstellte, sondern sich bis zum Juni 1999 hinzog und dem übereinstimmenden Urteil der MedizinerInnen zufolge BAYERs Cholesterinsenker auch für die anderen Symptome verantwortlich sei. Ein halbes Jahr später schickte die Kanzlei den Entwurf einer Vergleichsvereinbarung. Die Einigung der Parteien sollte „unter Aufrechterhaltung ihrer wechselseitigen Standpunkte“ erfolgen und die Entschädigung 5.000 Euro betragen. Das Kleingedruckte hatte es allerdings in sich. Einen Haftungsanspruch wollte der Leverkusener Multi nicht anerkennen, zudem verlangte er von Mechthild Groebl strikte Vertraulichkeit über den Vertrag und sogar die „Wahrung des Stillschweigens durch Dritte“, also wohl vor allem durch ihren Mann. Für den Fall einer Medienanfrage zu ihrer Krankheitsgeschichte hatte Knoop sogar schon eine Sprachregelung ausgearbeitet: „Mit BAYER wurde ein Vergleich geschlossen. Über den Inhalt und die Umstände wurde Stillschweigen vereinbart. Weiter möchte ich daher zu dem Thema des Vergleichsabschlusses keine Stellung nehmen“. Bei Zuwiderhandlungen drohte eine Vertragsstrafe in Höhe des Abfindungsbetrages.

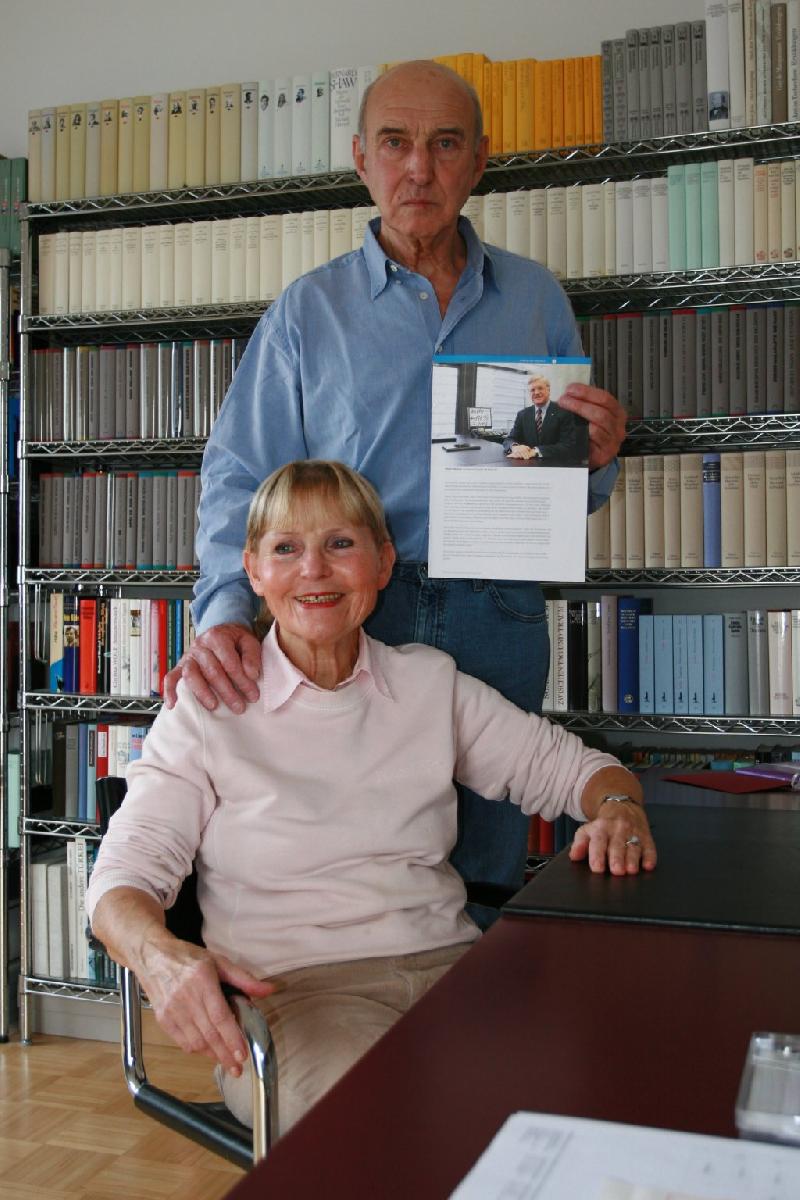

Die Groebls lehnten dankend ab. „Wir wollten das nicht nicht verschweigen“, sagt Adolf Groebl im SWB-Interview. Auf das Geld kam es ihm und seiner Frau nicht an. Wie die meisten Konzern-Opfer betrachteten sie die in Aussicht gestellte Summe nur als Gradmesser für das Ausmaß der Schuld, welche die Unternehmen einzuräumen bereit sind. Hätte sich das Entschädigungsangebot auf alle von LIPOBAY verursachten Gesundheitsstörungen bezogen, hätten das Ehepaar eingewilligt. „Dass BAYER mit diesem Medikament das Leben meiner Frau beinahe beendet hätte“ - diese Einsicht erwartete Adolf Groebl von dem Pharma-Riesen. Vergeblich. Darum wandte er sich nach dem unerfreulichen Abschluss der Auseinandersetzung an die Presse. „Wir wollen, dass die Fakten endlich einmal dargestellt werden, dass man BAYER entlarvt, wie sie gelogen haben, wie sie einfach die Tatsachen verleugnen“, so der ehemalige Diplom-Kaufmann. Und die Medien reagierten: Der Spiegel und Publik-Forum griffen den Fall auf.

Die LIPOBAY-Opfer „fleddern“ - so hieß diese Verteidigungsstrategie BAYERs, die Dietmar Knopp auch bei dem Ehepaar Groebl anwandte. In Umkehrung der Beweislast knöpfte sich der Konzern jede/n der ca. 15.000 KlägerInnen einzeln vor und verlangte von den Betroffenen exakte Nachweise dafür, dass einzig LIPOBAY die Beschwerden verursacht hatte und focht diese nach Kräften mittels einer Armada von willigen GutachterInnen an. Unternehmen in vergleichbaren Situationen hatten diesen Weg stets gescheut. Sie suchten schnell die Einigung, um das Thema aus den Schlagzeilen zu bekommen. Der Agro-Riese aber kalkulierte ein langwieriges Verfahren ein und nahm dafür die schlechte Presse auf sich, weil es ihm zuvorderst auf die Schonung seines Bankkontos ankam. Und mit seiner Politik der Zermürbung gelang es dem Leverkusener Multi auch wirklich, fünf Sammelklagen abzuwenden und mehr als 9.000 Geschädigte leer ausgehen zu lassen. Lediglich 3.152 Vergleiche schloss der Global Player, 1.870 Fälle beschäftigen die Gerichte noch. 1,2 Milliarden Dollar musste BAYER dafür bis dato aufwänden. Für US-amerikanische Verhältnisse ist das sehr wenig. Das 2,5fache dieser Summe zahlte der PHILIP-MORRIS-Konzern zwei Monate vor dem LIPOBAY-Skandal einer einzigen Person als Entschädigung für seine Krebserkrankung. Eine Sammelklage von RaucherInnen aus Florida kostete PHILIP MORRIS & Co. 145 Milliarden und ein Vergleich mit 41 Bundesstaaten noch einmal 246 Milliarden.

Hierzulande sah sich BAYER mit Entschädigungsansprüchen von 400 PatientInnen konfrontiert. Dietmar Knopp als Deutschland-Beauftragter „fledderte“ nach Kräften und hatte Erfolg. Schließlich blieben 20 Klagen übrig, 18 gingen zu Gunsten seines Mandaten aus, zwei Vergleiche schloss der Rechtsanwalt. Nur die Groebls trotzten seinen juristischen Winkelzügen, auf die der Pillen-Produzent bis heute nichts kommen lässt. „Das war die richtige Strategie, auch moralisch, ethisch“, so eine BAYER-Juristin zum Spiegel. Als „deutsche Lösung“ stößt sie inzwischen sogar in anderen Unternehmen auf Interesse, und Konzern-MitarbeiterInnen erläutern die Wege zur Schadensbegrenzung in Seminaren.

Von Jan Pehrke

AKTION & KRITIK

Mehr Kinderarbeit?

In der letzten Pflanzsaison arbeiteten 50-100 Jungen und Mädchen auf den Feldern der Zulieferer von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO. In der nächsten Aussaat-Perioden könnten es noch mehr werden, denn PROAGRO hat die Zahl der Anbauflächen erhöht. Darüber hinaus hat das Unternehmen neue Kooperationspartner wie die Saatgut-Firma RAASI, auf deren Anbauflächen es keine Kontrollen durchführt. Die Forderungen der KritikerInnen, die Abnahmepreise für das Saatgut anzuheben, um den Vertragspartnern zu erlauben, auch Erwachsene einzustellen, hat die Tochtergesellschaft des Leverkusener Multis nicht erfüllt. Stattdessen startete sie ein Programm zur Erhöhung der Produktivität, das allerdings kaum für die benötigten Mehreinnahmen sorgen dürfte.

Reis-AnbauerInnen für Freisetzungsstopp

BAYERs offiziell noch gar nicht zugelassene Genreis-Varietäten LL601, LL604 und LL62 sorgen durch Einkreuzungen für einen immer größeren Flurschaden in konventionell oder ökologisch angebauten Sorten (siehe GENE & KLONE). Darum haben die kalifornischen Reis-AnbauerInnen jetzt ein Ende der Freisetzungsversuche mit der Getreideart gefordert.

Trauermarsch der ImkerInnen

Noch immer lässt BAYERs Pestizid GAUCHO zahllose Bienenvölker dahinraffen. Aus diesem Grund haben sich am 21. April 2007 BienenzüchterInnen und UmweltschützerInnen auf einen Trauermarsch für Bienen zum Brüsseler Hauptquartier des Leverkusener Multis begeben und ein Verbot des Mittels gefordert, wie es Frankreich für einige Anwendungsbereiche schon vor Jahren erlassen hat.

ImkerInnen schreiben Verbraucherschutzamt

Das BAYER-Pestizid GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid brachte Millionen Bienen den Tod, weshalb Frankreich im Jahr 2004 die Ausbringung auf Sonnenblumen- und Maisfeldern untersagte. Jetzt kommt eine weitere Bedrohung auf die Tiere zu: das BAYER-Insektizid ELADO mit dem Wirkstoff Clothianidin. Das in der Bundesrepublik seit letztem Jahr zugelassene Mittel ist ebenso bienengefährlich wie GAUCHO. Trotzdem hatten die bundesdeutschen Behörden bei ihrer Genehmigung weit weniger Bedenken als beispielsweise ihre KollegInnen in Kanada. Aus Protest gegen dieses Vorgehen schrieb der Berufs- und Erwerbimkerbund einen Offenen Brief an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Er schließt mit der Forderung, ELADO und ein weiteres für Bienen gefährliches Ackergift zurückzurufen.

Widerstand gegen Pestizid-Ausbringungen

Die massive Ausweitung des Soja-Anbaus in Südamerika führt zu einer entsprechenden Ausweitung der Pestizid-Ausbringung - und zu einer Ausweitung der Gesundheitsschädigungen. Seit dem Soja-Boom der späten 90er Jahre steigen in den Dörfern nahe der Felder die Fälle von Krebs und anderen Krankheiten massiv an. Viele Wirkstoffe, die auch in BAYER-Mitteln enthalten sind, haben daran einen Anteil, so etwa Glyphosate (GLYPHOS, USTINEX G), Chlorpyrifos (BLATTANEX, PROFICID und RIDDER), Endosulfan (MALIX, PHASER, THIODAN), Methamidophos (TAMARON) und Monocrotophos (BILPHOS). Eine zusätzliche Gefahr stellen die achtlos entsorgten Giftfässer dar. Aber die Betroffenen setzen sich zur Wehr. So haben sich etwa im argentinischen Ituzaingó Frauen zu den „Mothers of Ituzaingó“ zusammengeschlossen. Die Initiative schrieb zahlreiche Petitionen an die Regierung und forderte Untersuchungen ein. Im Jahr 2004 kam schließlich endlich eine Gruppe von Fachleuten in die Ortschaft - und erklärte das Dorf sogleich für unbewohnbar. Das Gesundheitsministerium akzeptierte das Urteil der ExpertInnen aber nicht und verbot den AktivistInnen bis auf weiteres jeglichen Kontakt mit den WissenschaftlerInnen. Daraufhin zogen die Mütter von Itazaingó protestierend und „Wir haben Krebs“ skandierend auf die Straße und erreichten den Aufbau eines kleinen Gesundheitszentrums. Inzwischen hat ihr Beispiel Schule gemacht. Im Bundesstaat Córdob gründeten Betroffene aus anderen Gemeinden die Dachorganisation PEOPLES ASSEMBLY OF SPRAYED AND EXPELLED COMUNITIES.

Pestizid-Kampagne: 2.600 Unterschriften

Seit Jahren appelliert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN an den Leverkusener Multi, das im Geschäftsbericht des Jahres 1995 gegebene Versprechen einzulösen, Pestizide der höchsten Gefahrenklassen vom Markt zu nehmen, die vor allem in den Ländern der „Dritten Welt“ verheerenden Schaden anrichten. Auch andere Gruppen vertreten diese Forderung. So schrieb das EINE WELT NETZ NRW in dieser Sache einen Offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden Werner Wenning, den die CBG und 159 weitere Organisationen sowie über 2.000 Einzelpersonen unterzeichneten.

CBG im Landtag

Seiner Kritik an dem geplanten Export australischen Giftmülls zu den Verbrennungsöfen BAYERs und anderer Entsorger lässt der nordrhein-westfälische Umweltminister Eckhart Uhlenberg keine Taten folgen. Juristisch seien ihm die Hände gebunden, erklärt er bei jeder passenden Gelegenheit. Auf einer von den Grünen im Landtag einberufenen Pressekonferenz haben Vertreter von BUND und COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN dem CDU-Mann am 2. Mai ein wenig Rechtshilfe gewährt und ihm einen politischen Weg zur Annahme-Verweigerung der Chemie-Fracht aufgezeigt. Ein paar Wochen hat Uhlenberg diesen auch eingeschlagen. Er hat ein Rechtsgutachten zu den Möglichkeiten eines Importstopps in Auftrag gegeben.

Boykott-Initiative in Frankreich

Auch in Frankreich hat BAYER nicht den allerbesten Ruf. So erreichte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) das Schreiben einer Angestellten eines Telekommunikationsunternehmens, die eine Initiative zum Boykott des Leverkusener Multis gestartet hat. Sie erstellt nun im Auftrag der Geschäftsleitung ein kleines „Schwarzbuch BAYER“ und fand dafür viele Informationen auf der CBG-Homepage. „Ich möchte mich bei Ihnen für ihre Website bedanken, die mir enorm viel Material geliefert hat“, mailte sie deshalb der Coordination.

Diskussion zur BAYER-Pipeline

Der Leverkusener Chemie-Multi Bayer plant zwischen seinen Standorten Dormagen und Krefeld eine fast 70 Kilometer lange Kohlenmonoxid-Pipeline. Nach einem vom Kreis Mettmann in Auftrag gegebenen Gutachten wäre bei einem Vollbruch der Leitung das Leben von 143.000 Menschen gefährdet (siehe SWB 2/07). Entsprechend groß ist überall die Besorgnis - und das Engagement gegen das Projekt. In Monheim luden die Grünen zu einer Diskussion über die Gift-Röhre, an der auch Philipp Mimkes als Geschäftsführer der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN teilnahm.

Demo zur BAYER-Pipeline

Am 16. Juni führten GegnerInnen der geplanten BAYER-Pipeline in Hilden eine Demonstration durch und übergaben am Rathaus eine Unterschriftenliste, die 8.000 Menschen unterzeichnet hatten.

Demo in Leverkusen

Zur Realisierung der sich im Zuge der SCHERING-Übernahme ergebenden „Synergie-Effekte“ will BAYER am Standort Wuppertal 160 Arbeitsplätze vernichten. Es gab sogar Gerüchte über eine komplette Schließung, die der Leverkusener Multi allerdings dementierte. Am 27. Februar demonstrierten 250 Beschäftigte vor der Konzernzentrale gegen die Pläne des Unternehmens. „Nach drei abgeschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen mit erheblichen Einschnitten sind wir ein ranker, schlanker, innovativer und effizienter Entwicklungsstandort“, bekundeten die Beschäftigten und forderten ein Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen sowie eine Verlängerung der Standortsicherungsvereinbarung.

Warnstreiks in Siena

Auch im italienischen Siena bedroht BAYERs SCHERING-Übernahme viele Arbeitsplätze: Der Leverkusener Multi plant dort im Zuge der Umstrukturierung den BAYER-BIOLOGICALS-Standort zu schließen. Die Beschäftigten protestierten mit mehreren Warnstreiks gegen das Vorhaben.

BAYER alaaf!

Die politische Tradition des Karnevals lebt noch fort. Deshalb kam BAYER beim diesjährigen Kölner Straßenumzug auch nicht ungeschoren davon. Ein Wagen stellte den Arbeitsplatzabbau in der Region als „Fluch der Karibik“ dar. Die Bosse von BAYER, GERLING und der ALLIANZ firmierten dabei als Seeräuber, die sich der Originale Tünnes und Schäl kurzerhand über die „Abfindungsplanke“ entledigen und dann ihre Raubzüge fortsetzten.

Rachel Carson: Bedenkliches Gedenken

Mit ihrem „Der stumme Frühling“ betitelten Buch über die von Pestiziden ausgehenden Gefahren wurde die US-amerikanische Wissenschaftlerin Rachel Carson 1962 zu einer Mitbegründerin der Umweltbewegung. Al Gore verglich die Wirkung des Werkes jüngst mit „Onkel Toms Hütte“. Und ebenso vehement wie einst die Südstaaten gegen die Sklavenbefreiung wütete die Agro-Industrie gegen die Autorin. MONSANTO und andere Konzerne finanzierten sogar eine Kampagne gegen sie. „Wenn man den Lehren des Fräulein Carson folgen würde, würden wir ins Mittelalter zurückkehren, und Insekten und Seuchen und Ungeziefer würden wieder über die Welt herrschen“, hetzten die Unternehmen damals. Die das Andenken der 1964 verstorbenen Umweltaktivistin pflegende „Rachel Carson Association“ hat heute allerdings ihren Frieden mit den Chemie-Giganten gemacht. Aus Anlass des 100. Geburtstages von Rachel Carson hat die Vereinigung ausgerechnet den Leverkusener Chemie-Multi BAYER für sein Umweltengagement ausgezeichnet - vielleicht als Dankeschön für seine umfangreichen Spenden an die Organisation. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nahm das zum Anlass, einen Offenen Brief an die Assoziation zu schreiben, der auf einige Resonanz stieß und zu weiteren Protesten gegen den industrie-freundlichen Kurs der „Rachel Carson Association“ führte.

Kritik an Bisphenol A wächst

In den USA und Kanada wächst die Kritik an der Chemikalie Bisphenol A, zu deren größten Herstellern BAYER zählt, da sie zu massiven Gesundheitsschäden führen kann. Die in Alltagsgegenständen wie Mineralwasser- und Babyflaschen und Konservendosen enthaltene Substanz wirkt nämlich hormon-ähnlich und stört so die Entwicklung des Gehirns, Stoffwechselprozesse sowie die Fortpflanzungsfähigkeit. Im März 2007 hat es deshalb in den USA erstmals eine Sammelklage gegen die Hersteller von Babyflaschen gegeben. Der Mediziner Dr. Frederick vom Saal sieht auf BAYER & Co. schon genau solch folgenschwere Schadensersatz-Prozesse zukommen wie auf die Tabak-Konzerne. In das kanadische Parlament hat derweil der liberale Politiker Francis Scarpaleggia einen Verbotsantrag eingebracht. Er stützt ihn auf mehr als 150 unabhängige Studien zu den von Bisphenol A ausgehenden Gefahren, die freilich zu ganz anderen Ergebnissen kommen als die von den Unternehmen finanzierten. „Nicht eine der 12 von der Chemie-Industrie geförderten Studien hat diese Resultate erbracht“, empört sich der Abgeordnete. „Die Menschen sind Bisphenol A nur in ganz geringen Dosen ausgesetzt, die weit unter den Grenzwerten liegen“, verharmlost etwa Steven Hentges vom Industrie-Verband „American Plastics Council“, dem auch der Leverkusener Multi angehört, die Risiken und Nebenwirkungen der chemischen Keule.

Dialog mit dem BUND

Mit dem „Dialog Wirtschaft und Umwelt“ hat der nordrhein-westfälische Umweltminister Eckhard Uhlenberg eine umweltpolitische Nebenregierung mit vielen Konzern-VertreterInnen etabliert. Den Arbeitskreis „Gewässerschutz“ leitet beispielsweise der BAYER-Mann Frank Andreas Schendel. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Gruppen kritisierten in der Vergangenheit die fehlende demokratische Legitimation des Gremiums im Allgemeinen und den Ausschluss von Umweltgruppen im Besonderen. Wohl nicht zuletzt deshalb duldeten die Wirtschafts-MonologistInnen bei einem Treffen zum Thema „Luftreinhaltung“ einen Vertreter des BUNDES FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND als Zaungast. Die CBG muss aber immer noch draußen bleiben.

Deccan Herald erbittet Informationen

Die in Millionen-Auflage erscheinende indische Zeitung Deccan Herald wandte sich mit der Bitte um Informationen zu Störfällen bei BAYER an die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Geschäftsführer Philipp Mimkes sandte den RedakteurInnen reichhaltiges Material zu. Diese nutzten es, um zum Jahrestag der Bhopal-Katastrophe auf die nach wie vor bestehenden Gefahren durch die Chemie-Produktion aufmerksam zu machen.

KAPITAL & ARBEIT

BIS: Mehr Arbeit, weniger Lohn

Fünf Monate dauerten die Verhandlungen um den neuen Service-Tarifvertrag für die MitarbeiterInnen von BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) und BAYER BUSINESS SERVICES (BBS). Mit allen Mitteln versuchte der Konzern massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Ende April 2007 zog er sogar seine Zustimmung zu einem Abschluss wieder zurück, um der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) noch mehr Zugeständnisse abzutrotzen. Diese fielen dann auch nicht zu knapp aus. Im Rahmen der „Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung“ erhöht sich die Wochenarbeitszeit für die BISlerInnen von 37,5 auf 40 Stunden, was eine Gehaltseinbuße von 6,7 Prozent bedeutet. In den kommenden vier Jahren müssen 40 Prozent der Belegschaft zudem weitere 8,3 Prozent ihres Lohnes opfern, indem sie auf Tariferhöhungen - und wenn das nicht reicht - sogar zusätzlich auf ihr Weihnachtsgeld verzichten. Für zusätzliche Verluste sorgt ein neues Entgeltsystem. Zudem gründet BAYER für die „Technischen Dienste“ eine Tochtergesellschaft, welches der erste Schritt zu einer Ausgliederung sein könnte. Vorerst mochte ihn der Leverkusener Multi nicht gehen, dafür und für die Zusicherung, bis Ende 2008 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, nahm die IG BCE die Lohndrückereien in Kauf. Die BBS-Beschäftigten kamen etwas besser weg, sie arbeiten in Zukunft „nur“ für 3,3 Prozent weniger Geld und brauchen bis Ende 2009 keine betriebsbedingten Kündigungen zu fürchten. Trotz dieser Streichorgie gibt sich der Leverkusener Multi nicht zufrieden. 52 Millionen Euro Kosten will er im Service-Bereich noch einsparen. Bei BIS und BBS dürfte also noch keine Ruhe einkehren.

Wenning verdient 2,65 Millionen

Das Gehalt des BAYER-Chefs Werner Wenning belief sich im Geschäftsjahr 2006 auf schlappe 2,65 Millionen Euro.

105 Entlassungen in England

BAYER CROPSCIENCE hat ein Werk im englischen Widnes dichtgemacht und damit 105 Arbeitsplätze vernichtet. Als Grund führte der Direktor die gesunkene Nachfrage nach einem für andere Chemie-Firmen hergestellten Fungizid-Wirkstoff an. Die Produktion eines Pestizides für den Zuckerrüben-Anbau verlegte der Agro-Riese derweil nach Indien.

Billige MitarbeiterInnen-Ideen

Der Leverkusener Multi bedient sich recht unverschämt am Wissenspool seiner MitarbeiterInnen. Die 8.816 Verbesserungsvorschläge aus deren Reihen sparten dem Konzern allein im ersten Jahr ihrer Realisierung Kosten in Höhe von 6,4 Millionen Euro ein - an Prämien für die Ideen schüttete BAYER jedoch nur 2,1 Millionen Euro aus.

Vorerst keine Europa AG

Die BASF hat im Februar 2007 die Rechtsform einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) angenommen und strebt auf diesem Weg die Reduzierung des Aufsichtsrates auf nur noch 12 statt bisher 20 Mitglieder an. BAYER will dem Unternehmen vorerst nicht nacheifern. „Wir verfolgen jedoch aufmerksam die Entwicklung“, hieß es aus der Konzern-Zentrale.

Deutschlands bester „Co-Manager“

„Heute kämpft er für die Kohle, morgen für die Kernenergie. Drohen neue Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen, stellt er sich schützend vor die Pharma-Industrie. Plant die EU-Kommission ein neues Gesetz für Registrierung, Evaluierung, und Autorisierung von Chemikalien (REACH), hält er, gemeinsam mit den Chemiekonzernen, in Brüssel dagegen. Sollten die Emissionsrechte der Energieversorger gekürzt werden, interveniert er beim Bundesumweltminister“, - wen mag die Faz da porträtiert haben, einen allgegenwärtigen Industrie-Lobbyisten etwa? Nein, die Zeitung beschrieb nur den Arbeitsalltag vom Vorsitzenden der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE, Hubertus Schmoldt.

Co-Management kostet Mitglieder

Der Schmusekurs der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (s. o.) führt zu Mitgliederverlusten. So trat die BAYER-Betriebsrätin Heike Bär, die innerhalb der Gewerkschaft für die BASIS-Gruppe aktiv war, aus der IG BCE aus. Zur Begründung ihres Schrittes sagte sie in der Rheinischen Post: „Ich bin nach 27 Jahren aktiver Gewerkschaftsarbeit aus der IG BCE ausgetreten. Mir war das zu viel Kungelei, zu wenig Mitbestimmung für die Mitglieder. Meinungen wurden da nicht abgefragt, sondern jeder vor vollendete Tatsachen gestellt. Wenn man sich kritisch äußerte, kam das nicht gut an. Mir ist das aber zu wenig, nur sozialverträglichen Personalabbau durchzusetzen, da fehlt mir das Kämpferische. Als wir auf Flugblättern über die neuen Servicetarifverträge unterrichtet worden sind, sind wir zu mehreren Kollegen geschlossen ausgetreten.“

ERSTE & DRITTE WELT

Versuchsfeld Costa Rica

Die Gewinnung von Saatgut für Nutzpflanzen ist eine aufwändige Prozedur, da die Kreuzungen per Hand erfolgen - oft per Kinderhand, wie bei den Zulieferern der BAYER-Tochter PROAGRO in Indien (Ticker berichtete mehrfach). Die Erzeugung von Saatgut für seine transgene Soja-Sorte LIBERTYLINK mit der eingebauten Resistenz gegenüber dem Pestizid BASTA hat der Leverkusener Multi nach Costa Rica ausgelagert, denn da stören keine lästigen Gentechnik-Gesetze und Kontrollen, weshalb der Anbau gentechnisch veränderter Organismen dort schon eine Fläche so groß wie Niedersachsen einnimmt. Mit verheerenden Folgen: Herbizid-Resistente Baumwolle, die sich auch in andere Pflanzen einkreuzt, sucht mittlerweile ganze Landstriche heim. „Wir sind Zeugen davon, wie die multinationalen Unternehmen und das Landwirtschaftsministerium die Region Guanacaste in ein riesiges Feld für einen unkontrollierten Freilandversuch verwandelt haben“, klagt deshalb die Bürgerrechtlerin Ana Julia Arana.

BAYER gegen Generika-Importe

Immer noch können sich die meisten AIDS-PatientInnen in der „Dritten Welt“ die nötigen Medikamente wie KALETRA nicht leisten, da sie patent-geschützt und entsprechend teuer sind. Die thailändische Regierung hat sich deshalb entschlossen, Nachahmerprodukte des Präparates zur Behandlung der ca. 500.000 Kranken einzuführen, nachdem Verhandlungen über Preissenkungen scheiterten. Dabei berief sie sich auf einen Passus der WTO-Regularien, die eine solche Praxis in medizinischen Notsituationen ausdrücklich erlauben. KALETRA-Hersteller ABBOTT wollte das aber nicht hinnehmen und kündigte an, neue Medikamente fortan in Thailand nicht mehr anzubieten. Und wie schon bei dem ähnlich gelagerten Konflikt „Südafrika vs. Big Pharma“ (siehe SWB 2/01) zeigt sich der Leverkusener Multi uneingeschränkt solidarisch. Das Unternehmen „unterstützt vollkommen ABBOTT“, verlautete aus der Konzern-Zentrale.

POLITIK & EINFLUSS

BAYER macht Klimapolitik

BAYER beteiligt sich an Gesprächsrunden der G-8-Länder zum Klimawandel. Dabei verbirgt der Konzern seine Absichten nicht. „Wenn wir in beratender Funktion die politischen Rahmenbedingungen mitgestalten können, wird uns das auch operativ nützen“, spricht Forschungsvorstand Wolfgang Plischke Klartext.

BAYER & Co. vs. Gabriel

Vor einigen Jahren hat die EU den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten eingeführt. Er sieht vor, BAYER & Co. CO2-Emissionen nur in einer bestimmten Menge zu gestatten. Alles, was über ein bestimmtes Limit hinausgeht, sollte den Konzernen teuer zu stehen kommen, weil sie dafür Verschmutzungsrechte kaufen müssten. Damit wollte Brüssel Anreize zu Klimaschutz-Maßnahmen schaffen. Diese blieben allerdings weitgehend aus: Die Lizenzen zum CO2-Ausstoß waren so großzügig bemessen und überdies kostenlos, dass die Schornsteine der Industrie weiterhin nach Lust und Laune qualmen konnten. Kurz vor dem G8-Gipfel veröffentlichte Umweltminister Sigmar Gabriel Pläne, neun Prozent der Verschmutzungsrechte versteigern zu lassen, wie es andere europäischen Länder schon länger tun. Während BAYER & Co. weiterhin gratis Kohlendioxid emittieren dürfen, will Gabriel die Kraftwerksbetreiber künftig zur Kasse bitten. Die Konzerne hielten zunächst an sich, um die „Wir sind Klimaschutz“-Inszenierung von Angela Merkel in Heiligendamm nicht zu stören und legte erst in der Woche danach voll los. „Das ist eine Strafsteuer für das Produzieren in Deutschland“, ereiferte sich der „Bundesverband der Deutschen Industrie“, flankiert vom „Verband der Chemischen Industrie“ und den Gewerkschaften. Da die Chemie-Industrie zu den energie-intensivsten Branchen zählt, befürchten BAYER und die anderen Unternehmen nämlich höhere Stromkosten durch die Versteigerung von Verschmutzungsrechten - und wenn Klimaschutz nicht umsonst zu haben ist, dann verzichten die Konzerne nur allzu gerne darauf. Nordrhein-Westfalen haben die Klima-Killer schon als Bündnispartner gewonnen. Das Bundesland beantragte im Bundesrat, weit weniger Verschmutzungsrechte zu versteigern als vorgesehen. Der der dortigen CDU/FDP-Regierung zuarbeitende „Dialog Wirtschaft und Umwelt“, in dem auch ein Vertreter von BAYER sitzt, dürfte dabei ein Wörtchen mitgeredet haben.

5 Milliarden für BAYER & Co.

Die Gewinne der 30 Dax-Unternehmen erhöhten sich von 2001 bis 2005 von 32,8 Milliarden Euro auf 71,3 Milliarden. Die im gleichen Zeitraum gezahlten Abgaben stiegen jedoch nur von 10 Milliarden Euro auf 14,7 Milliarden. Damit fiel der real-kapitalistische Steuersatz, der nominell ca. 39 Prozent betragen müsste, dank der Rechenkünste der großen Konzerne im Durchschnitt von 33 Prozent auf 21 Prozent. BAYER lag im Jahr 2005 bei 25 Prozent; bei einem Ergebnis vor Steuern von 2,2 Milliarden zahlte der Chemie-Multi nach den von Lorenz Jarass und Gustav M. Obermair in „Unternehmenssteuerreform 2008“ veröffentlichten Berechnungen 540 Millionen an den Staat. Die Unternehmenssteuerreform hat sich jetzt vorgenommen, die Lücke zwischen Steuerrealität und Steuertraum ein wenig zu schließen und die Steuerbelastung von 39 auf 30 Prozent abgesenkt, was den Firmen ca. 30 Milliarden Euro einbringt. Zur Gegenfinanzierung schloss die Bundesregierung Steurschlupflöcher, verschärfte die Abschreibungsregeln und machte es für BAYER & Co. mit der „Zinsschranke“ schwieriger, die Zinszahlungen steuermindernd vom Umsatz abzuziehen, was dem Fiskus insgesamt ca. 25 Milliarden einbringt. Bleibt für die Unternehmen ein Reformgewinn von fünf Milliarden Euro - der DEUTSCHE GEWERKSCHAFTSBUND rechnet sogar mit 10 Milliarden.

Ausschuss für Rohstoffsicherung

BAYER & Co. haben zunehmend Schwierigkeiten, im Wettlauf um knapper werdende Ressourcen gegenüber ihrer Konkurrenz aus dem Ausland zu bestehen. Deshalb appellierten die Konzerne an die Politik, unterstützende Maßnahmen zu ergreifen. Angedacht sei aber „keine Planwirtschaft“, beeilte sich Vorsitzende des „Bundesverbandes der Industrie“ (BDI), Jürgen Thumann, zu versichern. Angela Merkel tat sofort, wie ihr geheißen, und erklärte die Sicherung der Rohstoffe zu einer politischen und nationalen Aufgabe. Wahrnehmen soll sie auf ziviler Ebene in Zukunft der interministerielle Ausschuss zur Rohstoffsicherung, dem auch VertreterInnen der Unternehmen angehören, unter anderem durch Investitionsgarantien und Kredite.

BAYER will „nationalen Sicherheitsrat“

Die Entwicklung hin zu einem autoritären Sicherheitsstaat bezieht auch die Wirtschaft mit ein. So gehört BAYER neben HENKEL und THYSSENKRUPP zu den Mitgliedern des „Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein-Westfalens“. Deren Bundesverband, die „Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit in der Wirtschaft“ will nach Informationen von german-foreign-policy.com „die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Staat über das bisher Erreichte hinaus aktiv weiterentwickeln“ und plant dafür die Gründung eines „Nationalen Sicherheitsrates“. Die bereits seit April 2006 bestehende Kooperation der Konzerne mit dem Bundeskriminalamt und anderen staatlichen Organen, die unter anderem die Erschließung neuer Märkte sowie Produktions- und Entwicklungsstandorte“ durch Risiko-Analysen flankiert (Ticker 1/07) dürfte sich damit noch intensivieren.

Agrar-Subventionen für BAYER

Nicht nur LandwirtInnen bekommen Agrar-Subventionen. Auch BAYER profitiert von den EU-Töpfen. So griff der Konzern mehr als drei Millionen Euro aus Brüssel für die Verarbeitung von Zucker ab.

Konzerne sponsoren Regierung

Die bundesdeutschen Konzerne nehmen auch die Bundesregierung von ihren umfangreichen Sponsoring-Aktivitäten nicht aus. Über 55 Millionen Euro gaben sie nach einem Bericht des Bundesrechnungshofes von August 2003 bis Ende 2004 für die Pflege der politischen Landschaft aus. Am pflegebedürftigsten erwies sich dabei das Bundesgesundheitsministerium. Es kassierte 44,5 Millionen, mit denen Ulla Schmidt & Co. hauptsächlich Aufklärungsspots zu „AIDS“ finanzierten. Welche Unternehmen Geld gaben, erfuhr der Bundesrechnungshof nicht, weil „die Frage der Namensnennung von einigen Ressorts nach wie vor als problematisch angesehen werde“. In Zukunft müssen diese sich aber vielleicht dem Problem stellen. Die Bundesregierung erwägt nämlich eine Offenlegung ihrer „Gönner“. Ob wohl einer davon in Leverkusen zu Hause ist?

Schneider König von Deutschland

Manfred Schneider steht den Aufsichtsräten von BAYER und LINDE vor und hat Mandate bei DAIMLERCHRYSLER, METRO, RWE, TUI und der ALLIANZ. Zudem leitet er vier wichtige Gremien wie etwa den ALLIANZ-Prüfungsausschuss und hat Sitze in sieben weiteren. Deshalb stattete ihm die Zeit im Rahmen der Recherche für einen Artikel zum Thema „Die Welt der Bosse“ einen Hausbesuch ab und wähnte sich gleich im Machtzentrum der Republik. „Hier, auf dem Gelände des BAYER-Stammwerks, im Hochparterre des Verwaltungsgebäudes Q26, in diesem Büro mit seinen mehrere Meter hohen Wänden, ist das Geflecht der Deutschland AG mit Händen zu greifen“, schrieb das Blatt.

Aus für BfArM-Reform?

Laut Koalitionsvertrag sollte das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) „eine international konkurrenzfähige Zulassungsagentur werden“, statt den Risiken und Nebenwirkungen der Arzneien von BAYER & Co. wirklich auf die Spur zu kommen. Zu diesem Behufe wollte Gesundheitsministern Ulla Schmidt die Behörde, die schon jetzt Medikamente so schnell zulässt wie keine andere in Europa, von Geldern der Pharma-Industrie abhängig machen und die staatliche Unterstützung noch weiter zurückfahren. Dies ging aber selbst der CDU zu weit. Ihr Fraktionsvorstand stoppte den schon fertigen Gesetzesentwurf vorerst.

BAYER & Co. finanzieren FDA

Betrug der Anteil von BAYER & Co. am Etat der US-Gesundheitsbehörde FDA durch Zulassungsgebühren für Arzneien im Jahr 1993 nur sieben Prozent, so stieg er bis 2004 auf 40 Prozent, was nicht ohne Auswirkungen auf die Politik der Einrichtung blieb. So ermahnte die Führungsetage einen Mitarbeiter, der beharrlich auf schwere Nebenwirkungen eines Medikamentes aufmerksam machte, nicht zu vergessen, wer der Hauptkunde der Institution sei: die Pharma-Industrie nämlich. „Das ist seltsam, ich dachte, unsere Kunden seien die Bürger unseres Landes“, entgegnete der Pillen-Experte verduzt.

In der Kürze steckt die Fälschung

Nicht auszudenken, wenn die vom Bundesforschungsministerium in Auftrag gegebene Untersuchung „Sicherheitsforschung und Monitoring zum Anbau mit Bt-Mais 2001-2004“ wenig schmeichelhafte Ergebnisse für die „grüne Gentechnik“ zu Tage gefördert hätte. Also konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Die beteiligten ForscherInnen fanden zwar mancherlei Besorgniserregendes heraus, aber in der Zusammenfassung als praktische Darreichungsform für den/die gestressten PolitikerIn stand davon nichts mehr. Hieß es in der Originalversion noch „Allerdings zeigten die wichtigsten Nützlingsgruppen (...) eine signifikante Reduktion in Bt-Maisbeständen“, so gab das Resümee flächendeckend Entwarnung: „Bei den meisten der im Bt-Mais und in den Kontrollflächen erfassten Nicht-Zielorganismen (...) ergaben sich keine oder nur geringe Effekte von Bt-Mais“.

Anhörung zum Stammzellen-Gesetz

In den letzten Monaten seiner Amtszeit als Vorsitzender der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ trat der BAYER-Aufsichtsrat Ernst-Ludwig Winnacker noch einmal vehement für für eine Änderung des Stammzell-Gesetzes von 2002 ein. Er möchte den ForscherInnen nicht nur den Zugriff auf bis zum Jahr 2002 gewonnenen Stammzellen ermöglichen, wie es der Gesetzgeber mit der Stichtagsregelung vorsah, da er BAYER & Co. nicht die Lizenz zum Töten geben wollte, sondern auch auf solche aus frisch abgetöteten Embryos. Und seine beharrliche Arbeit zeigt nun erste Erfolge, denn im Bundestag mehren sich die Stimmen für eine Revision des Paragraphen-Werkes. Die AnhängerInnen der uneingeschränkten Forschungsfreiheit initiierten am 9.5.07 eine Anhörung zu dem Thema, bei der sich wie erwartet die versammelte Wissenschaftsgemeinschaft für eine Abschaffung der Stichtagsregelung aussprach.

PROPAGANDA & MEDIEN

Soziale Verantwortung selbstmörderisch?

Wie andere Großunternehmen gibt sich auch BAYER gerne gutmenschlich und bekennt sich zur „Corporate Social Responsibility“ (CSR). Die aus der Portokasse finanzierten Projekte bringen dem Konzern einen nicht zu unterschätzenden Image-Gewinn ein. Aber jetzt wollte es die Financial Times Deutschland einmal genauer wissen und rechnete nach. CSR lohnt sich nicht, urteilte die Zeitung unter Berufung auf den in Harvard lehrenden Wirtschaftsethiker David Vogel. Aber noch aus einem anderen Grund bezeichnete das Blatt das Pseudo-Engagement von BAYER & Co. als einen „gefährlichen Irrweg“. „Die Kapitalisten gestehen damit der fundamentalen Kapitalismuskritik zu, jedenfalls teilweise berechtigt zu sein. Milton Friedman erkannte darin bereits vor Jahrzehnten einen selbstmörderischen Impuls“, so die Wirtschaftspostille. Sollte also am Ende eine rein virtuell bleibende Sozialarbeit das Ende des Kapitalismus einläuten?

BAYER intransparenter als ROCHE

Der Leverkusener Multi unterstützt genau diejenigen medizinischen Fachverbände oder Selbsthilfeorganisationen, von denen er sich eine Werbewirkung für seine Arzneiprodukte zur Behandlung von Krebs, Diabetes, Hämophilie und Herzkrankheiten verspricht. So erhielten in der Vergangenheit die US-Verbände „National Coalition for Cancer Survivorship“, „Juvenile Diabetes Research Foundation“, „National Hemophilia Foundation“ und „American Heart Association“ Schecks über je 100.000 Dollar. Solch eine Praxis ist in der Pharma-Branche üblich. Allerdings gehen andere Konzerne offener damit um als BAYER. ROCHE beispielsweise veröffentlicht im Internet eine Liste mit allen unterstützten Selbsthilfegruppen.

250.000 Euro als vertrauensbildene Maßnahme

In den achtziger Jahren hatte BAYER es aus Profit-Gründen unterlassen, seine Blutplasma-Produkte einer keimtötenden Hitze-Behandlung zu unterziehen, um das Risiko einer „AIDS“-Infektion zu senken. In der Folge starben Tausende Patienten durch die Ansteckung mit der Immunschwäche-Krankheit. Seither versucht der Leverkusener Chemiemulti das Vertrauen der Bluter über eine großzügige Unterstützung ihrer Verbände zurückzugewinnen. So hat das Unternehmen dem Weltbluterverband „World Federation of Hemophilia“ (WFH) anlässlich des Welthämophilie-Tages 250.000 Euro gespendet. Bei dem WFH-Präsidenten Mark W. Skinner löste der Betrag dann auch prompt Gedächtnisstörungen aus. „BAYER spielt eine wichtige Rolle dabei, die Öffentlichkeit auf die weltweiten Probleme der Hämophilie-Patienten aufmerksam zu machen und den Zugang zu einer besseren Therapie für alle Betroffenen zu ermöglichen“, bedankte er sich artig für das Schweigegeld.

BAYER im Klima-Roundtable

BAYER produziert jährlich 3,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Die Reduktionen der letzten Jahre basieren zu einem großen Teil nicht auf Umweltschutzmaßnahmen, sondern auf Betriebsschließungen, Verkäufen von Unternehmensteilen und einem Outsourcing der Energie-Produktion (Ticker berichtete mehrfach). Das Klimaschutz-Engagement des Konzerns ist also größtenteils virtuell - das aber gewaltig! Es vergeht kaum ein Monat ohne eine entsprechende Initiative. So unterzeichnete der Leverkusener Multi Ende Februar 2007 die Erklärung des „Global Roundtable on Climate Change“. „Der Global Roundtable hat unsere Experten überzeugt, weil er unvoreingenommen an das Thema herangeht“, sagt Forschungsvorstand Wolfgang Plischke. Unvoreingenommen - das heißt für ihn vor allem unverbindlich. Der Roundtable ist für Plischke nämlich deshalb eine runde Sache, weil er wie von führenden PR-Agenturen empfohlen auf technische Lösungen setzt und auf das Einfordern staatlicher Restriktionen verzichtet.

BAYER sorgt sich um Öko-Investoren

Die Bedeutung der Investmentfonds, die sich bei ihrem finanziellen Engagement auch von sozialen, ökologischen und/oder ethischen Maßstäben leiten lassen nimmt zu. „Das Thema ethische Anlage ist vom Nischen- zum Mainstream-Thema geworden“, konstatiert BAYERs Forschungsvorstand Wolfgang Plischke. Der Leverkusener Multi reagiert darauf mit einer forcierten Arbeit am Image. Im wirklichen Leben betreibt der Konzern weiterhin „Business as usual“.

Neuer JournalistInnen-Preis

BAYER lobt erstmals einen „Europäischen Journalistenpreis 2006“ aus. Der Pillen-Riese will nach eigenem Bekunden „sorgfältig recherchierte Beiträge, die sich zugleich kritisch, allgemeinverständlich und objektiv“ mit einem Pharma-Thema auseinandersetzen, prämieren. Einen kritischen Text hat der Leverkusener Multi allerdings in seiner langen Stiftungsgeschichte noch nie gewürdigt, und das dürfte auch dieses Mal nicht geschehen. Solche Auszeichnungen stellen für das Unternehmen nämlich reine PR-Maßnahmen zur Einbindung von JournalistInnen dar. Darum verbreitet auch die auf Pharma-Marketing spezialisierte Fachzeitschrift PM-Report die Kunde von dem Preis und nimmt der „Verband Deutscher Medizinjournalisten“ die Bewerbungen entgegen.

Ausstieg bei Mathe-Olympiade

Vor der Übernahme durch BAYER hatte SCHERING elf Jahre lang die in Berlin stattfindende Mathematik-Olympiade gesponsort. Der neue Dienstherr hat daran aber kein Interesse mehr. „BAYER-SCHERING-PHARMA konzentriert sich bei der Förderung von Projekten primär auf naturwissenschaftliche Projekte, Kultur und Soziales“, ließ der Konzern knapp verlauten. Daraufhin erhielt die Faz einen geharnischten Leserbrief. „Da werden Vorstandsgehälter in für mich unvorstellbarer Höhe gezahlt. Kinder aber, die sich dem Trend der Brot und Spiele entgegenstemmen, ihre Freizeit zum Lernen nützen, erhalten nicht einmal Peanuts“, empörte sich die Schreiberin.

BAYER sponsort Gentech-Konferenz

Vom 5. bis zum 7. Mai 2007 fand in Boston die Gentechnik-Konferenz „International Biotechnology Convention“ statt, deren Genfood-Sektion BAYER, MONSANTO und andere Gen-Giganten sponsorten.

Geisterhaus statt BAYER-Kreuz

Der Leverkusener Multi will sein altes Wahrzeichen, das BAYER-Kreuz, entsorgen und dafür das leer stehende alte Verwaltungshochhaus als landmark nutzen. 3,5 Millionen LED-Leuchten sollen die Fassade illuminieren und diese so zur weithin sichtbaren Werbefläche machen - bei 100KW Stromverbrauch pro Stunde nicht eben prima fürs Klima. „Das wird demontiert, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist“, kommentiert ein Unternehmenssprecher den Abriss. Und zeitgemäß ist es nach all den Umstrukturierungen der letzten Jahre auch wirklich nicht mehr. Das Kreuz steht nicht einmal mehr auf BAYER-Boden, sondern - wie so vieles inzwischen - auf dem Gelände der Konzern-Abspaltung LANXESS, der Pharma-Riese unterhält an seinem Stammsitz nämlich neben einigen Büros und Forschungseinrichtungen nur noch wenige Produktionsstätten.

Preis für Laser-Scanner

Der Leverkusener Multi hat mit Produkt-Piraten zu kämpfen, die etwa ASPIRIN-Kopien in Umlauf bringen. Um die Spurensuche zu erleichtern, hat er deshalb auf Basis eines von der Firma INGENIA TECHNOLOGY erfundenen Verfahrens eine Art Laser-Scanner entwickelt, der genau zwischen Original und Fälschung unterscheiden kann. Dafür erhielt der Konzern auf der diesjährigen Hannover-Messe den Hermes-Award.

Max-Planck-Institut vor BAYER-Karren

Das Max-Planck-Institut hat sich von BAYER & Co. einspannen lassen, um zu versuchen, den ziemlich verfahrenen Gentechnik-Karren aus dem Dreck zu ziehen. Auf einer einseitigen Zeitungsanzeige der Initiative mit dem bedrohlichen Namen „Chemie macht Zukunft“ wirbt Dr. Heinz Saedler vom Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung mit dem Satz „Gentechnologie macht die Erde zwar nicht größer, aber ertragreicher“ für die Risikotechnologie und versucht in dem folgenden Interview, Bedenken zu zerstreuen.

„Kölner Erklärung“ für Gentech

Ein BeraterInnen-Gremium von Bundeswirtschaftsminister Michael Glos sprach sich in der „Kölner Erklärung“ dafür aus, die grüne Gentechnik bis 2030 europa-weit zum Standard in der Landwirtschaft zu machen, ansonsten würde die steigende Nachfrage nach Bio-Treibstoff die Nahrungsmittel-Produktion gefährden. Bei den ExpertInnen, „die nach außen ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Seriösität ausstrahlen wollen“ (Faz), handelt es sich aber keinesfalls um unabhängige Fachleute, sondern um die üblichen Verdächtigen: ManagerInnen von BAYER & Co. sowie Max-Planck-ForscherInnen, von denen so mancher nicht einmal davor zurückschreckt, in Werbekampagnen der Gentechnik-Industrie aufzutauchen (s. o.).

Preis für UmweltbotschafterInnen-Programm

Das Public-Relation-Fachmagazin PR-Report hat BAYERs UmweltbotschafterInnen-Programm mit einem Preis bedacht. Es stellte damit in dankenswerter Offenheit noch einmal klar, wobei es sich bei der Kinderlandverschickung von Emissären aus den Entwicklungsländern zum ökologischen Bildungsurlaub nach Leverkusen wirklich handelt: Um Public Relation.

1. FC Deutschland 06 macht weiter

Im Herbst 2004 trafen sich Manager von BAYER und anderen Konzernen mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, um zu bereden, wie man die kommende Fußballweltmeisterschaft als Werbung für die Multis nutzen könnte. So ventilierten die ManagerInnen den „1. FC Deutschland 06“, der unter anderem mit der Kampagne zum „Land der Ideen“ hervortrat. Da die Unternehmen Gefallen an der Sache fanden, gingen sie in die Verlängerung und institutionalisierten den Werbeverein. Mit ständigem Sitz in Berlin versteht sich der „1. FC Deutschland 06 nun als internationale Standort-Initiative. Er warb mit Claudia-Schiffer-Plakaten für Investitionen, erklärte den zum G8-Gipfel angereisten JournalistInnen Deutschland und plant für den Herbst eine PR-Tour nach China.

TIERE & VERSUCHE

Wieder mehr Tierversuche

Die Zahl der Tierversuche hat sich 2005 gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf 2,4 Millionen erhöht. Nach einem kurzzeitigen Rückgang steigt die Zahl der Experimente mit Ratten, Mäusen, Hunden und Katzen seit einiger Zeit wieder stark an, wofür hauptsächlich die Gentechnik verantwortlich ist. Auch bei BAYER dürften die Labor-Quälereien nach der Übernahme des SCHERING-Konzerns zunehmen, zumal SPD und CDU ihrer im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ankündigung, sich für alternative Testverfahren einzusetzen, bislang kaum Taten haben folgen lassen.

DRUGS & PILLS

Lebensgefährliches TRASYLOL

Eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie hatte dem vor allem zur Blutstillung bei Bypass-Operationen verwendeten BAYER-Mittel TRASYLOL lebensgefährliche Nebenwirkungen von Nierenversagen über Schlaganfälle bis hin zu Herzinfarkten attestiert (SWB 1/06). Die US-amerikanische Arzneiaufsicht FDA überprüfte das Medikament daraufhin, entschied sich aber gegen einen Entzug der Zulassung, weil dem Leverkusener Multi eine Irreführung der Behörden gelungen war. Der Pharma-Riese hatte der Institution eine selbst in Auftrag gegebene Untersuchung verschwiegen, die zu alarmierenden Befunden gekommen war, was einen großen Skandal auslöste (siehe SWB 4/06). Nun hat eine weitere Expertise die gesundheitsgefährdenden Effekte der Arznei nachgewiesen. ForscherInnen der „Ischemia Research and Education Foundation“ stellten ein im Vergleich zur Referenz-Gruppe um zwei Drittel höheres Sterblichkeitsrisiko fest; 21 Prozent der mit TRASYLOL behandelten PatientInnen kamen um. Schon vorher hatte die FDA das Anwendungsspektrum des Pharmazeutikums auf solche Operationen beschränkt, die den raschen Einsatz von Herz/Lungen-Maschinen ermöglichen. Da dies nur bei Eingriffen am Herzen der Fall ist, brach der Konzern Studien zur Gabe von TRASYLOL bei Wirbelsäulen-, Lungen-, Speiseröhren und Harnblasen-OPs ab.

ASPIRIN nach Herzinfarkten

Das von BAYER viel gescholtene „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG) hat eine Entscheidung zu Gunsten des Leverkusener Multis gefällt. Es riet den Krankenkassen, die Kosten für das bislang oft zur Blutverdünnung nach Herzinfarkten oder Schlaganfällen verordnete Clopidogrel nicht mehr zu erstatten und sprach sich statt dessen für das preiswertere ASPIRIN aus.

ASPIRIN: hohes Sterberisiko

Nach einer Studie des „Tufts-New-England-Medical-Centers“ erhöht die tägliche Einnahme von ASPIRIN, wie sie BAYER zur Prophylaxe von Herzinfarkten propagiert, das Sterberisiko. 10 Menschen auf 100.000 EinwohnerInnen fallen dem „Tausendsassa“ zum Opfer, haben die WissenschaftlerInnen errechnet. Damit ist das Schlucken von ASPIRIN fast so gefährlich wie das Autofahren, das laut Statistik 11 von 100.000 Menschen das Leben kostet.

ASPIRIN als Dopingmittel

- 1

„Es ist auch kein Geheimnis, dass in vielen Sportarten schon im Jugendbereich regelmäßig Schmerzmittel wie ASPIRIN und VOLTAREN verwendet werden“, sagt Hans Geyer, der Geschäftsführer des „Zentrums für präventive Dopingforschung“ und stellvertretende Leiter der Biochemie-Abteilung der Kölner Sporthochschule. Er sieht diese Praxis als Doping an, weil ASPIRIN & Co. der Leistungsverbesserung dienen. Auf die Frage, warum die Präparate dann nicht auf der Dopingliste stehen, antwortet er: „Möglicherweise gibt es Widerstände von verschiedenen Gruppen, von der Industrie selbst“ und führte anschließend die große Verbreitung der Mittel in der Bevölkerung als weitere Schwierigkeit an, weil dieses die Gefahr einer Überfülle an positiven Fällen und nachfolgend ebenso vieler Ausnahmegenehmigungen berge.

ASPIRIN als Dopingmittel

- 2

Der ehemaliger Radsportler Sascha Severin betrachtet ASPIRIN als Einstiegsdroge für das Doping. Schon bei den jugendlichen Radlern hätte es bestimmte Rituale gegeben, berichtete er der Faz, ein blitzsauber geputztes Rad, regelmäßige Übungszeiten - und das Schlucken von ASPIRIN vor den Wettkämpfen. Das unterdrückte den Schmerz und förderte die Durchblutung. „So kann eine Dopingkarriere mit einem vergleichsweise harmlosen Mittel beginnen“, resümiert die Zeitung.

BAYER goes East

Der Leverkusener Multi übernimmt den Vertrieb seiner Medikamente in Russland, Weißrussland, der Ukraine und Kasachstan künftig selbst und hat zu diesem Zweck seinen bisher für die Distribution zuständigen Kooperationspartner PHARMONYX aufgekauft.

Hausgemachtes BETAFERON

Seit 1993 produziert die US-amerikanische Firma CHIRON für die im letzten Jahr von BAYER übernommene SCHERING AG das Multiple-Sklerose-Medikament BETAFERON. Im Jahr 2006 kaufte NOVARTIS CHIRON. Im Falle eines solchen Falles sah der zwischen CHIRON und SCHERING geschlossene Vertrag eine Option auf den Kauf der US-amerikanischen Produktionsstätten vor. Um diesen Passus entbrannte nun aber ein Streit zwischen BAYER und NOVARTIS, den die Konzerne Ende März 2007 beilegten. Nach der nun getroffenen Vereinbarung geht die BETAFERON-Fertigung für 200 Millionen Dollar an den Leverkusener Multi, der NOVARTIS noch bis Oktober 2008 zu 12,5 Prozent an den Umsätzen mit der Arznei beteiligen muss. Ab 2009 will der Schweizer Pharma-Riese das Pharmazeutikum selber vermarkten, lässt dann aber gegen ein entsprechendes Entgeld bei BAYER produzieren.

NEXAVAR bei Leberkrebs?