AKTION & KRITIK

Die CBG vor dem Landtag in Kiel

Seit Ende 2018 steht die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) mit ehemaligen Heimkindern in Kontakt, die von den 1950er bis in die 1970er Jahre hinein als Versuchskaninchen für BAYER-Arzneien dienten und heute noch unter den Folgen leiden. 2019 verlangte der VEREIN EHEMALIGER HEIMKINDER IN SCHLESWIG-HOLSTEIN vom Vorstand auf der BAYER-Hauptversammlung eine Entschuldigung sowie Entschädigungszahlungen. Auch fordert die Selbsthilfegruppe die PolitikerInnen immer wieder zum Handeln auf. Am 20. September 2023 fand im schleswig-holsteinischen Landtag eine Anhörung zu dem Thema statt. Vor der Tür errichtete der Verein zusammen mit der Coordination eine symbolische Mauer aus Medikamentenpackungen. Auf den großen Kartons prangten die Logos von BAYER, MERCK und anderen Konzernen, die mit den an den Heimkindern getesteten Medikamenten Millionengewinne erwirtschafteten. AktivistInnen hielten Schilder mit Forderungen hoch, die sich an die Kirchen als Träger vieler der Einrichtungen, die Pharma-Riesen und die Politik richteten. Unter anderem protestierten die Geschädigten dagegen, dass Anträge auf Opferentschädigungsrenten immer wieder abgelehnt werden. Auch die angekündigte Prüfung der Einrichtung einer Landesstiftung, an der sich auch die Pillen-Riesen beteiligen, stehe noch aus, kritisierten sie. Die Abgeordneten kamen nicht umhin, der mahnenden Präsenz Rechnung zu tragen. Mehrere MandatsträgerInnen verschiedener Parteien stießen zur Kundgebung, um mit den Heimkindern über Ihre Lage zu sprechen und Möglichkeiten der Aufarbeitung und Unterstützung zu erörtern. Ein ebenfalls anwesender Richter bot an, Fälle, in denen den Heimkindern Zahlungen verweigert wurden, nochmals zu prüfen. Die Aktion hatte ihr Ziel also erreicht: Druck auf die Politik zu machen, damit diese die Verbrechen von Kirche, Pharmakonzernen und Staat endlich aufklärt und für eine angemessene Entschädigung der Betroffenen sorgt.

CBG beim Klimastreik

Auch im 15. September 2023 beteiligte sich die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) wieder an den Klimastreiks. Sie ging aus gegebenen Anlass am Stammsitz BAYERs in Leverkusen mit auf die Straße, denn der Konzern stößt klima-schädigende Treibhaus-Gase en masse aus, wie CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann in seiner Kundgebungsrede darlegte.

CBG beteiligt sich an EU-Konsultation

Die EU-Kommission plant eine Verordnung zum „Verbot der Herstellung und Ausfuhr von Chemikalien, die in der Europäischen Union verboten sind“ und hat Initiativen und BürgerInnen vorab um ihre Meinung zum Vorhaben gebeten. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) beteiligte sich an diesem Prozess und brachte ihre Zustimmung zu dem Ansinnen zum Ausdruck. „Besonderen Handlungsbedarf sieht die CBG in diesem Zusammenhang bei den Pestiziden. BAYER und andere Konzerne beliefern von ihren Standorten in den Mitgliedsländern aus viele Nationen mit Agro-Chemikalien, welche die EU wegen ihrer Gefahren für Mensch, Tier und/oder Umwelt aus dem Verkehr gezogen hat“, schrieb die Coordination in ihrem Statement. Eindringlich appellierte sie an die Verantwortlichen in Brüssel: „Es ist höchste Zeit, die Praxis der doppelten Standards zu beenden“. In der Empfangsbestätigung der EU hieß es dann: „Ihre Rückmeldung zum Legislativvorschlag ist eingegangen und kann ggf. in dessen Überarbeitung einfließen.“ Insgesamt gab es 2.668 Stellungnahmen zu dem Thema.

Offener Brief in Sachen „Ultragifte“

Vom 25. bis zum 29. September findet in Bonn die Welt-Chemikalienkonferenz statt (siehe POLITIK & EINFLUSS). Aus diesem Anlass fordert ein Bündnis von Initiativen aus aller Welt, zu dem auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gehört, die Konferenz-TeilnehmerInnen in einem Offenen Brief auf, Maßnahmen zum Verkaufsstopp von besonders gefährlichen Pestiziden – Highly Hazardous Pesticides (HHPs) – zu ergreifen. „HHPs werden von der Weltgesundheitsorganisation WHO als ein ‚gravierendes Gesundheitsproblem’ eingestuft. HHPs ausgesetzt zu sein, inklusive ihrer Aufnahme über Rückstände in der Nahrung oder im Wasser, steht mit langwierigen und irreversiblen Gesundheitsstörungen wie Krebs, Fruchtbarkeitsbeeinträchtigungen, Fruchtschäden und Störungen des Hormonsystems in Verbindung“, heißt es in dem Schreiben zur Begründung.

BAYER Public Enemy No. 29

Die beiden finnischen Journalisten Juha-Pekka Raeste und Hannu Sokala haben ein Buch über „Die 50 gefährlichsten Unternehmen der Welt“ geschrieben. BAYER kommt auf Rang 29. Der MONSANTO-Komplex mit PCB, Agent Orange und Glyphosat sowie die Kollaboration mit dem Nazi-Regime und die Vermarktung von Heroin als Hustensaft qualifizieren den Leverkusener Multi nach Ansicht der Autoren für diese Position.

Proteste gegen doppelte Standards

In Südafrika gingen auf Initiative des WOMEN ON FARMS PROJECT LandarbeiterInnen auf die Straße, um gegen den BAYER-Konzern zu demonstrieren. Der Grund: Der Agro-Riese führt in das Land Pestizide ein, die innerhalb der EU wegen ihres Gefährdungspotenzials keine Zulassung (mehr) haben. Unter anderem befinden sich darunter ANTRACOL 70 WP (Wirkstoff: Propineb), BISCAYA 240 OD (Thiacloprid) und CONFIDOR (Imidacloprid). Die Frauen zogen vor die Konzern-Zentrale in Paarl. Dort verlasen sie eine Stellungnahme mit Forderungen nach einem Import-Stopp für die Giftfracht aus Europa und nach einem Nutzungsverbot. Ein weiteres Anliegen der Aktivistinnen war es, die Taktiken aufzuzeigen, mit denen Agro-Multis wie BAYER im globalen Süden Produkte vermarkten, die anerkanntermaßen gesundheitsschädlich sind. „Wir sterben an Asthma, wir sterben an Krebs, wir sterben an Herzanfällen!“, skandierten die Protestlerinnen unter anderem. Unterstützung erhielt ihr Anliegen von Marcos Orellana, dem UN-Sonderberichterstatter für Giftstoffe und Menschenrechte. Er spricht im Zusammenhang mit den doppelten Standards von Umwelt-Rassismus und verweist zudem darauf, dass viele der Gesetze, die den Verkauf und Import derartiger Stoffe legalisieren, noch aus der Zeit der Apartheid stammen. Überdies bieten die Agro-Chemikalien geltenden Bestimmungen in Staaten wie Südafrika oftmals weniger Schutz als ihre Entsprechungen in Deutschland und anderen Industrie-Nationen. So sind beispielsweise in Brasilien 5000 Mal höhere Glyphosat-Rückstände im Trinkwasser als in Europa erlaubt.

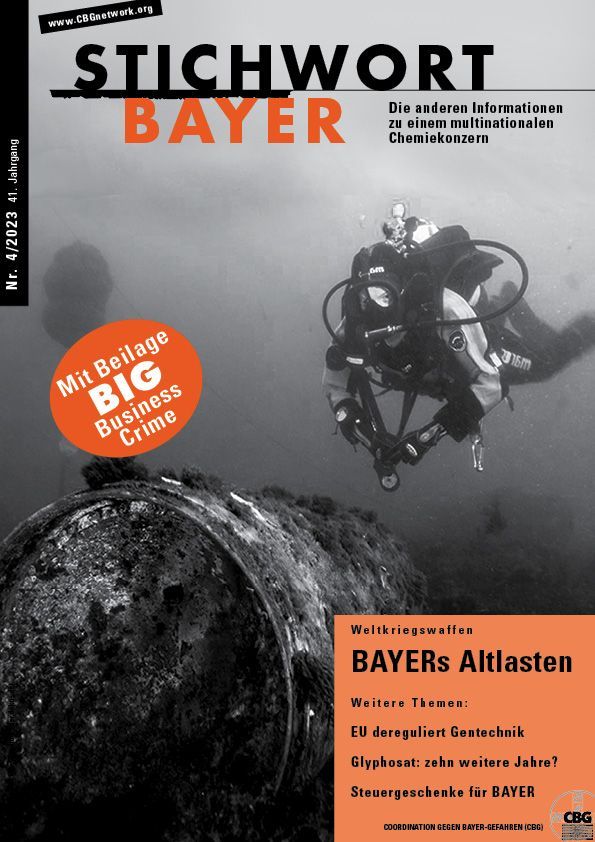

KONZERN & VERGANGENHEIT

160 Jahre BAYER

Am 1. August 2023 beging der Leverkusener Multi einen runden Geburtstag: Er wurde 160. Für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) war das kein Grund zum Feiern. „Von Beginn an war BAYER nur auf eins aus: Profit. Und das geht bis heute zu Lasten von Mensch, Tier und Umwelt“, konstatierte sie in einer Presseerklärung. Bereits ein Jahr nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit musste die Firma wegen giftiger Rückstände aus der Farbstoff-Fertigung Entschädigungszahlungen an die AnwohnerInnen des Wuppertaler Werks zahlen. Aber nicht nur die Produktion, auch die Produkte selbst wie etwa PCBs, Pestizide oder die zahlreichen mit Risiken und Nebenwirkungen behafteten Medikamente sorgten immer wieder für Gesundheitsschädigungen. Besonders schlimmer Vergehen machte sich der Konzern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schuldig. Im Ersten Weltkrieg entwickelte er chemische Kampfstoffe, nahm Einfluss auf die Bestimmung der Kriegsziele und fischte im „Menschenbassin Belgien“ nach ZwangsarbeiterInnen. Auch dem Faschismus stand die Aktien-Gesellschaft treu zu Diensten. Die von BAYER mitgegründete IG FARBEN bildete die ökonomische Basis des Hitler-Regimes. Sie entwarf den Vierjahresplan zur Umstellung der Produktion auf eine Kriegswirtschaft und lieferte den Nazis nicht nur Brandbomben, Handgranaten und Maschinengewehre, sondern mit Zyklon B auch die Mordwaffe für die Tötung von Millionen von Juden und anderen KZ-Gefangenen. Sogar ein eigenes Konzentrationslager betrieb die IG auf dem Gelände von Auschwitz. „Der Blick in die Geschichte zeigt: 160 Jahre BAYER sind 160 Jahre schrecklicher Verbrechen zu Lasten der Allgemeinheit. Es ist allerhöchste Zeit, dass BAYER gestoppt und unter demokratische Kontrolle gestellt wird“, resümierte die Coordination daher.

KAPITAL & ARBEIT

Arbeitsplatzvernichtung bei BLUEROCK

BAYERs Umsatz-Rückgang im ersten Halbjahr 2023 (siehe ÖKONOMIE & PROFIT) zieht erste Folgen nach sich: Die Rationalisierungsmaßnahmen starten. Im Pharma-Bereich macht die Zell- und Gentherapie-Tochter BLUEROCK den Anfang, denn dem Konzern zufolge drückte der hohe Investitionsbedarf in diesem Sektor allzu sehr auf die Marge. Deshalb stoppt BLUEROCK nun fünf von neun Arznei-Entwicklungen und vernichtet im Zuge dessen 50 Arbeitsplätze. Der Global Player betont zwar stets die Eigenständigkeit seiner „innovativen“ Ableger und weist auch jetzt jede Verantwortung für die Entscheidung zurück, das scheint jedoch wenig glaubwürdig. „[D]ie jüngsten Stellenstreichungen zeigen, dass sich die Rolle der Töchter innerhalb des Unternehmens gewandelt hat. Bislang konnte BLUEROCK arbeiten wie ein junges Biotech-Start-up, in dem Wissenschaftlerinnen und Forscher ihre Ideen frei austauschen und an Medikamenten-Kandidaten feilen, bevor sie damit in die klinischen Studien eintreten. Doch BAYER erwartet nun Ergebnisse“, konstatiert das Handelsblatt.

POLITIK & EINFLUSS

Wüst bei BAYER

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nahm an der Grundsteinlegung für ein neues Forschungsgebäude am BAYER-Standort Monheim teil und lobte den Konzern dabei in den höchsten Tönen. „Die Standort-Entscheidung von BAYER bestätigt die Attraktivität Nordrhein-Westfalens für Investitionen und Innovationen“, erklärte er und brachte seine Freude zum Ausdruck: „Danke für das starke Signal. Davon hätten wir gerne mehr.“ Aber der Politiker kam auch nicht mit leeren Händen. Er bezeichnete die Chemie-Branche als systemrelevant für die gesamte Wirtschaft und bot seinen Beistand in Sachen „Industrie-Strompreis“ an. „Die Industrie benötigt Planungssicherheit. Eine Senkung der Stromsteuer reicht nicht für die Großindustrie“, hielt Wüst fest. BAYER-Chef Bill Anderson hörte solche Worte gern. Der Agro-Riese selbst habe zwar keinen allzu hohen Energie-Bedarf mehr, so der US-Amerikaner, aber die Unternehmen bräuchten Klarheit.

Welt-Chemikalienkonferenz in Bonn

Im Januar 2022 schlugen WissenschaftlerInnen des „Stockholm Resilence Centers“ Alarm. „Das Tempo, in dem die Gesellschaften neue Chemikalien produzieren und in die Umwelt freisetzen, ist für Menschheit kein sicherer Operationsmodus“, konstatierte Sarah Cornell. Durch die Zunahme der Herstellung von Pestiziden, Kunststoffen und anderen Substanzen um den Faktor 50 seit 1950 sehen die ForscherInnen sogar die „planetare Tragfähigkeit“ gefährdet. Darum forderten sie eine strengere Regulierung der Erzeugnisse von BAYER & Co. Auch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) erkannten Handlungsbedarf: Es erklärte das zerstörerische Wirken von Chemikalien zur dritten großen Umweltkrise nach der Klima- und Biodiversitätskrise. Eigentlich hatte schon der UN-Nachhaltigkeitsgipfel von 2002, der in Johannesburg stattfand, Abhilfe in Aussicht gestellt. Er beschloss, bis zum Jahr 2020 Maßnahmen gegen die Überdosis Chemie zu ergreifen. 2006 folgte dann der „Strategische Ansatz zum internationalen Chemikalien-Management“ (SAICM) der Vereinten Nationen, aber Ergebnisse gab es nicht, was nicht weiter verwundert. BAYER & Co. sitzen bei den Verhandlungen über ihren Weltverband ICCA nämlich nicht nur mit am Tisch, sie beteiligen sich auch an der SAICM-Finanzierung – und bewegen sich ansonsten nicht. Lediglich die PR-Initiative „Global Product Strategy“ brachten die Chemie-Multis auf den Weg, während ihr Ausstoß munter weiterwächst. Nach Schätzungen der Energieagentur IEA wird sich die Produktion der acht wichtigsten Grundstoff-Chemikalien bis 2050 bezogen auf das Jahr 2020 um das 1,5-Fache auf 972 Millionen Tonnen erhöhen. Und schon jetzt stirbt nach UN-Angaben alle 30 Sekunden ein Mensch, der in seinem Beruf mit Chemikalien umgehen muss. Die Welt-Chemikalienkonferenz, die vom 25. bis zum 29. September in Bonn stattfindet (nach Ticker-Redaktionsschluss), beschäftigt sich nun wieder mit den Risiken und Nebenwirkungen der Stoffe. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Verhandlung über ein Abkommen zur Eindämmung der von Chemikalien ausgehenden Gefahren, eine Verabschiedung erscheint jedoch unwahrscheinlich.

PROPAGANDA & MEDIEN

Manipulation bei Wikipedia

Zu den Stichworten „MONSANTO“, „Glyphosat“, „Gentechnik“ finden sich bei Wikipedia Einträge, allerdings in einer merkwürdig beschränkten Form. So wurden beispielsweise beim Artikel zu Glyphosat mehrmals Passagen zu der wahrscheinlich karzinogenen Wirkung des Pestizids von einem Wikipedia-Administrator namens „Leyo“ entfernt. Mindestens 140 Mal legte er Hand an. Auch gelang es nicht, einen Verweis auf eine Studie der Universität Ulm, die starke Indizien für einen Zusammenhang zwischen massiven Fehlbildungen bei Kaulquappen und Glyphosat lieferte, in den Text einzufügen. Deshalb fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Juli letzten Jahres, ob der BAYER-Konzern wohl sogenanntes „paid editing“ betreibe. Überraschen würde das nicht, ist doch das Bezahlen von Wikipedia-AutorInnen ein Geschäftsmodell geworden, ein äußerst intransparentes noch dazu. Der Leverkusener Multi aber weist den Vorwurf zurück. Er habe lediglich „wissenschaftlich falsche Aussagen zu insektiziden Wirkstoffen des Unternehmens durch die Redaktionen prüfen und ggfs. korrigieren (...) lassen.“ Nach den FAZ-Recherchen stand der Account „Leyo“ lange still, an seine Stelle trat ein „Julius Senegal“, der beispielsweise die oben bereits erwähnte Ulmer Untersuchung zu Fehlbildungen wieder herauseditierte. An Artikeln zu weiteren BAYER-relevanten Themen wird ebenfalls fleißig herumgewerkelt. So etwa zu „MONSANTO“, wo ein Autor namens „Fafner“ fast 17 Prozent der gesamten Überarbeitungen vornahm mit dem offensichtlichen Ziel, Konzernkritisches zu tilgen. Konkret ging es dabei etwa um die Rolle von MONSANTO als Saatgut-Monopolist, die Kinderarbeit in Indien und ,Agent Orange“. Weitere Schreiber wie „Blech“ oder „Katach“ sind ebenso wie „Leyo“ bemüht, den Ruf von BAYER zu retten. Der FAZ gegenüber stritt der Global Player jedoch auch hier jegliches Mitwissen ab.

DRUGS & PILLS

Rote-Hand-Brief zu CIPROBAY

Antibiotika mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Fluorchinolone wie BAYERs CIPROBAY können zahlreiche Gesundheitsschädigungen verursachen (siehe auch SWB 3/18). Besonders häufig kommen Lädierungen von Muskeln und Sehnen vor. Darüber hinaus zählen Herzinfarkte, Unterzuckerung, Hepatitis, Autoimmun-Krankheiten, Leber- oder Nierenversagen und Erbgut-Schädigungen zu den Risiken und Nebenwirkungen. Auch Störungen des Zentralen Nervensystems, die sich in Psychosen, Angst-Attacken, Verwirrtheitszuständen, Schlaflosigkeit oder anderen psychiatrischen Krankheitsbildern manifestieren, beobachteten die MedizinerInnen schon. Darum haben die Aufsichtsbehörden immer wieder Anwendungsbeschränkungen angeordnet. Eine Studie, die der Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Arzneimittel-Behörde in Auftrag gab, untersuchte nun die Effektivität dieser Anordnungen. Das Ergebnis fiel dem „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) zufolge niederschmetternd aus. Die WissenschaftlerInnen machten „nur eine relativ begrenzte Wirkung auf das Verschreibungsverhalten der Ärzte in den untersuchten Mitgliedsstaaten“ aus. Der Ausschuss empfahl deshalb, „einen erneuten Rote-Hand-Brief an die Angehörigen der Gesundheitsberufe zu versenden, um nochmals darauf hinzuweisen, die Anwendungsbeschränkungen zu beachten und diese Arzneimittel nur nach einer sorgfältigen individuellen Abwägung von Nutzen und Risiken anzuwenden“, so das BfArM.

ALKA-SELTZER-Rückruf

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA veranlasste den BAYER-Konzern zu einem Rückruf seines Erkältungspräparats ALKA-SELTZER PLUS, da die auf der Verpackung angegebenen Inhaltsstoffe nicht den tatsächlich im Mittel enthaltenen entsprechen. „Das kann dazu führen, dass der Verbraucher ein Produkt zu sich nimmt, auf das er möglicherweise allergisch oder mit einem anaphylaktischen Schock reagiert oder das er aufgrund einer Krankheit meiden sollte“, erklärte die FDA zur Begründung.

BAYER stellt drei Arznei-Projekte ein

In seinem Halbjahres-Finanzbericht gab der BAYER-Konzern die Einstellung von drei Arznei-Entwicklungen bekannt. Er verfolgt Projekte für die Indikationen „neuropathischer Schmerz“, „akutes Atemnot-Syndrom“ und „chronische Nierenerkrankung“ nicht weiter.

BAYER erwirbt CEDILLA-Lizenz

Der BAYER-Konzern konzentriert sich im Pharma-Bereich auf immer weniger Indikationsgebiete. Einen Schwerpunkt bilden dabei Krebs-Therapeutika, weil diese besonders viel Rendite abwerfen. Hier will der Pharma-Riese in die Top Ten vorstoßen und entfaltet entsprechend viele Aktivitäten. So hat er im Juni eine „exklusive Lizenz“ vom US-amerikanischen Biotech-Giganten CEDILLA THERAPEUTICS erworben. Diese bezieht sich auf die Nutzung bestimmter Moleküle zur Hemmung von Enzymen, welche bei der Tumor-Bildung eine Rolle spielen. „Wir freuen uns, mit diesen hochinnovativen präklinischen Programmen unser frühes Entwicklungsportfolio in der Präzisionsonkologie ausbauen zu können“, erklärte der Pillen-Riese. Andere Unternehmen scheiterten jedoch bereits bei dem Versuch, sogenannte CDK2-Inhibitoren zu entwickeln. Entweder zeigten die Präparate keine Wirkung oder aber sie riefen zu viele unerwünschte Arznei-Effekte hervor.

AGRO & CHEMIE

Doppelte Standards in Kenia

Nach einer neuen Studie von INKOTA verkaufen die Agro-Riesen in Kenia zahlreiche hochgefährliche Pestizide. 84 Prozent der dort vermarkteten Ackergifte gehören zu den sogenannten Highly Hazardous Pesticides (HHPs). Und 44 Prozent der Mittel haben innerhalb der EU wegen ihres Gefährdungspotenzials überhaupt keine Zulassung (mehr). Dazu zählen zum Beispiel die in BAYER-Produkten enthaltenen Wirkstoffe Mancozeb, Propineb, Imidacloprid, Beta-Cyfluthrin und Triadimenol. „Das ist eine zynische Doppelmoral: Für Europäer erkennt man eine Gesundheitsgefahr, in Afrika allerdings sieht man kein Problem“, kritisiert der kenianische Agrar-Experte Timothy Njagi. Die Politikerin Gladys Shollei pflichtet ihm bei: „Die schicken uns ihre Mittel, die sie selbst nie nehmen würden. Wenn sie aber auf den Lebensmittelimporten aus Kenia Rückstände davon finden, werden die sofort abgelehnt. Diese Scheinheiligkeit ist unerträglich.“ Zudem prangert sie die Kapitulation der zuständigen Stellen vor der Macht der Konzerne an. „Die Regulierungsbehörde liegt mit der Industrie im Bett“, so Njagi. Vom Spiegel um eine Stellungnahme zu der Problematik gebeten, belässt es der Leverkusener Multi wieder bei seinem Standard-Spruch: „Allein die Tatsache, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht in der EU zugelassen ist, sagt nichts über seine Sicherheit aus.“

Agrar-Subventionen für BAYER

Entgegen der Ankündigungen der Europäischen Union gingen große Teile der insgesamt rund 55 Milliarden Euro umfassenden Agrarsubventionen auch im Jahr 2022 wieder direkt an Großkonzerne – so auch an BAYER. 113.755,73 Euro steckte das Unternehmen für seine Versuchsfelder ein, rund 25.000 Euro weniger als 2021.

Krank durch Glyphosat?

In der kanadischen Provinz New Brunswick kommt Glyphosat massiv zum Einsatz, vor allem bringen es Flugzeuge über den riesigen Wäldern aus. Gleichzeitig breitet sich dort eine mysteriöse Nervenkrankheit aus. Nach Ansicht des Neurologen Dr. Alier Marrero kommt das BAYER-Herbizid als mögliche Ursache in Frage, zumal er im Körper vieler PatientInnen Glyphosat-Werte „um ein Vielfaches über der Nachweis-Grenze“ gemessen hat. Deshalb forderte der Mediziner die Regierung auf, zu untersuchen, ob und in welcher Stärke eine Kontamination mit Glyphosat vorliegt. Eine anderer Auslöser der neurologischen Erkrankungen könnten giftige Algen in den Seen der Region sein, die sich stark ausgebreitet haben. Auch hier allerdings spielt das Pestizid eine Rolle. Wenn Rückstände in die Gewässer geraten, sorgt das in dem Herbizid enthaltene Phosphat nämlich für ein vermehrtes Algen-Wachstum, weil es sich dabei um einen Nährstoff handelt.

GENE & KLONE

Brasilien: INTACTA ist überall

Der BAYER-Konzern hat in Brasilien große Anstrengungen unternommen, um sein Gentech-Soja der „Intacta2-Xtend“-Produktreihe zu promoten. Er rief sogar einen „Soja-Innovationsclub“ ins Leben, bei dessen Inauguration er den derzeitigen Landwirtschaftsminister Carlos Fávaro, drei seiner VorgängerInnen sowie weitere VertreterInnen des Landwirtschaftsministeriums als Gäste begrüßen konnte. Und die Mühen zahlen sich aus. Für die Pflanz-Saison 2023/24 rechnet der Leverkusener Multi für die Laborfrucht, die gentechnisch auf den Gebrauch der Herbizide Glyphosat und Dicamba abgestimmt ist, mit einem Marktanteil von 10 bis 15 Prozent. Absatzfördernd wirkt sich dabei auch die abermalige Erweiterung der Anbau-Zone für Soja aus. Sie wächst von 44 Millionen Hektar auf bis zu 45,5 Millionen.

Zwischenfälle bei Parkinson-Tests

Der Organismus von Parkinson-PatientInnen produziert zu wenig Dopamin. Das Fehlen dieses Neurotransmitters führt dann zu Symtomen wie Zittern, Krämpfen und Glieder-Steifheit. Die BAYER-Tochter BLUEROCK hat nun eine neue Therapie entwickelt. Sie gewann aus Stammzellen Nervenzellen, die Dopamin herstellen. Ins Gehirn der Erkrankten transplantiert, sollen diese dort den Mangel beheben und so helfen, den Parkinson-Verlauf positiv zu beeinflussen. Bei klinischen Tests der Phase 1 kam es bei zwei der zwölf TeilnehmerInnen allerdings zu ernsthaften Komplikationen. Ein Proband erlitt nach dem chirurgischen Eingriff einen Krampfanfall, ein anderer steckte sich mit dem Corona-Virus an. Auch das dürfte in diesem Fall eine Nebenwirkung des Versuchs gewesen sein. Die ForscherInnen haben nämlich die Übertragung der Nervenzellen mit der Gabe von Medikamenten flankiert, die das Immunsystem schwächen, um auf diese Weise Abstoßungsreaktionen zu verhindern. Unter anderem wegen solcher Risiken und Nebenwirkungen erlauben die europäischen Aufsichtsbehörden klinische Erprobungen dieser Art nicht. BLUEROCK aber bereitet nun Phase-II-Erprobungen mit einem größeren Kreis von Personen vor. Bei einem erfolgreichen Abschluss der Prüfungen winken dem Leverkusener Multi Milliarden-Umsätze.

WASSER, BODEN & LUFT

Ein bisschen Emissionshandel

„Ein wirtschaftliches Instrument, mit dem man Umweltziele erreichen will“ – so beschrieb die FAZ einmal den 2005 EU-weit eingeführten Handel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten. Nach dessen Bestimmungen dürfen die Multis nur bis zu einer bestimmten Obergrenze Kohlendioxid ausstoßen, für darüber hinausgehende Kontingente müssen sie Verschmutzungsrechte hinzukaufen. Das sollte sie dazu animieren, sauberere Modelle der Energie-Versorgung zu etablieren. Die Lenkungswirkung hält sich dank des Extrem-Lobbyismus von BAYER & Co. aber arg in Grenzen. So erhielten die Konzerne jahrelang viel zu viele Zertifikate umsonst zugeteilt oder zu einem Preis, der unter den Kosten für grüne Investitionen lag. Überdies fallen nur Kraft- und Heizwerke unter die Regelung, Fertigungsstätten bleiben indessen verschont. Darum brauchte der Leverkusener Agro-Riese im Geschäftsjahr 2022 nur mit fünf seiner Anlagen, deren Kohlendioxid-Ausstoß sich auf rund 290.000 Tonnen belief, Emissionshandel zu betreiben. In Deutschland waren der Supply Center in Bergkamen mit rund 30.000 Tonnen, die Energie-Zentale Berlin mit rund 42.000 Tonnen und das Wuppertaler Heizhaus mit rund 16.000 Tonnen dabei. Insgesamt kam der Global Player jedoch auf 3,03 Millionen Tonnen CO2.

Glyphosat in Oberflächen-Gewässern

In elf von zwölf Ländern Europas fanden sich in Flüssen und Seen Spuren des Herbizids Glyphosat sowie seines Abbau-Produkts AMPA. Das geht aus einem Bericht hervor, den PAN EUROPE gemeinsam mit der Fraktion der Grünen im Europa-Parlament veröffentlicht hat. Besonders alarmierend: 22 Prozent der in Österreich, Spanien, Polen und Portugal entnommenen Proben enthielten Glyphosat in Konzentrationen, die den Trinkwasser-Grenzwert der Europäischen Union um ein Vielfaches überschritten. In Portugal lagen die Rückstände sogar um den Faktor 30 über diesem Limit. Als Konsequenz aus den Ergebnissen fordern die AutorInnen die EU auf, Glyphosat aus dem Verkehr zu ziehen. Zudem mahnen sie die Verabschiedung der „Verordnung über den nachhaltigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ (SUR) an, die eine Halbierung des Pestizid-Gebrauchs bis zum Jahr 2030 vorsieht.

BAYER kooperiert mit E.ON

Der BAYER-Konzern will sich im nordrhein-westfälischen Bergkamen zukünftig von E.ON mit Energie aus einem Biomassekraftwerk beliefern lassen. Er schloss mit dem Strom-Multi einen vorerst auf zehn Jahre befristeten Kooperationsvertrag. 3,9 Millionen Euro nimmt der Leverkusener Multi dafür in die Hand, was auf Dauer aber Kosten spare, so das Unternehmen. Vor allem aber reduziert sich der Ausstoß von Treibhaus-Gasen an dem Standort, der bisher bei rund 83.000 Tonnen lag, um 15 Prozent. Das Gros der Energie beabsichtigt der Pillen-Riese als Prozesswärme für die Produktion von Arznei-Wirkstoffen zu nutzen. KritikerInnen merken allerdings an, dass auch Biomassekraftwerke nicht hundertprozentig grün produzieren. So werde etwa auch bei der Verbrennung von Holz CO2 freigesetzt. Bei Möbelstücken oder anderen Arten von verarbeitetem Holz geraten zudem immer wieder Lacke, Klebemittel oder Kunststoffe mit in den Ofen – und Spuren davon in die Luft. Darüber hinaus geht längst nicht alles in Flammen auf, und die Rückstände haben es häufig in sich. Zum Beispiel weisen sie oft Schwermetall-Belastungen auf.

ÖKONOMIE & PROFIT

Wieder Zerschlagungsgerüchte

Im Juli 2023 berichtete der Platow Brief von Plänen des BAYER-Chefs Bill Anderson, den Konzern aufzuspalten und die Agro-Sparte an die Börse zu bringen. Entsprechende Forderungen stellen aktivistische AktionärInnen immer wieder. Zuletzt mahnte David Samra vom Hedgefonds ARTISAN einen entsprechenden Schritt an. Er plädierte allerdings dafür, das Landwirtschaftssegment zu behalten und stattdessen die Bereiche „Pharma“ und „Consumer Health“ abzustoßen. Diese wären seiner Meinung nach „bei jemand anderem besser aufgehoben“. Nach Information der FAZ haben große Anteileigner wie der Singapurer Staatsfonds TEMASEK dem Leverkusener Multi für eine Entscheidung über die zukünftige Unternehmensstruktur Zeit bis Anfang 2024 gelassen. Einstweilen äußert sich Anderson nicht konkret zu dem Thema. „Nichts ist vom Tisch. Wir sind offen für alles und lassen nichts unversucht“, sagt er. Dabei würden ihm zufolge Fragen erörtert wie „ob wir mit unserem Aufbau mit den drei Abteilungen und der Art von Konzern-Zentrale über die Struktur verfügen, die es uns ermöglicht, für jedes dieser Unternehmen das beste Zuhause zu sein“. Das hört sich nicht gut an.

BAYER-Umsatz sinkt

Im ersten Halbjahr 2023 sanken die Umsätze von BAYER gegenüber 2022 um 8,2 Prozent auf rund elf Milliarden Euro, „vor allem bedingt durch stark verringerte Mengen und Preise bei Glyphosat“, wie der Konzern erklärte. Das Herbizid zählt zu den Verkaufsschlagern des Leverkusener Multis, nur zwei Medikamente spülen noch mehr Geld in die Kassen. Im letzten Jahr waren die Zahlen, bedingt durch Lieferengpässe, noch einmal nach oben gegangen, aber bereits auf der Hauptversammlung im April hatte der Vorstand die AktionärInnen auf ein Ende des Booms vorbereitet. Im Pharma-Bereich blieb der Umsatz stabil, im Segment „Consumer Care“ erhöhte er sich etwas. Das reichte jedoch nicht, um Einbrüche bei der Liquidität und ein Anwachsen des Schuldenbergs zu verhindern. Dementsprechend musste der Global Player seinen Ausblick senken und eine Gewinn-Warnung aussprechen. Er erwartet jetzt „nur“ noch ein Ergebnis pro Aktie von 6,20 bis 6,40 Euro und nicht mehr von 7,20 bis 7,40 Euro. Darum ist beim Agro-Riesen jetzt „Kosten-Management“ angesagt, sprich: Rationalisierungsmaßnahmen respektive Arbeitsplatzvernichtung. Zudem steigt der eh schon hohe Druck, sich von Unternehmensteilen zu trennen.

BAYER in den Top 20

Bayer steht im Jahr 2022 auf Platz 18 der größten deutschen Unternehmen. Damit rutscht der Konzern im Vergleich zu 2021 um zwei Plätze nach unten. Dabei konnte er seinen Umsatz um mehr als sechs Milliarden Euro steigern, den reinen Gewinn nach öffentlichen Zahlen um drei Milliarden. Was die Anzahl der Arbeitsplätze betrifft, liegt der Leverkusener Multi trotzdem nur auf Rang 22, hier ist ein leichtes Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu vermerken. Beim Anteil ausländischer Investoren am Aktienbestand kommt der Agro-Riese mit 67 Prozent auf Position 10. Den größten Batzen hält der US-Investmentriese BLACKROCK mit gut 7,2 Prozent, Temasek – der Staatsfonds Singapurs – rund vier Prozent, die norwegische Zentralbank und die MFS INVESTMENT MANAGEMENT jeweils ca. drei Prozent und GOLDMAN SACHS 0,4 Prozent.

Geschäftsrisiko NGOs

Zu jedem Geschäftsbericht des BAYER-Konzerns gehört ein Abschnitt über die „Chancen- und Risikolage“. Im Passus über „Regulatorische Änderungen“ fasst der Leverkusener Multi auch die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) als Risiken auf. Konkret heißt es dort: „So können beispielsweise weitere Restriktionen für den Verkauf und die Anwendung verschiedener Pflanzenschutzmittel erlassen werden, oder bereits erteilte Zulassungen werden bereits und werden wahrscheinlich auch in Zukunft insbesondere von NGOs gerichtlich angefochten, was potenziell zu einem vorübergehenden oder dauerhaften Widerruf von Produkt-Registrierungen oder Genehmigungen und finanziellen Verlusten durch geringere Verkäufe von Pflanzenschutzmitteln und damit verbundenen Saatgut-Angeboten führen kann.“ Aber BAYER baut vor, und zwar nicht nur durch „Überwachung von Veränderungen in den regulatorischen Anforderungen“. „Ein Behörden-Dialog mit dem Ziel von Entscheidungen auf der Grundlage von wissenschaftlich fundierten Kriterien und eine angemessene Beteiligung an der Verteidigung gegen Angriffe auf unsere Produktzulassungen sind ebenfalls Maßnahmen zur Adressierung dieser Risiken“, hält der Global Player fest und findet dabei mit „Behörden-Dialog“ eine nette Umschreibung für Lobbyismus.

FITCH senkt Bewertung

Nach der Veröffentlichung der letzten Geschäftszahlen (s. o.) senkte die Rating-Agentur FITCH die Bewertung von BAYER. Für die Kreditwürdigkeit blieb es zwar bei der Note BBB+, aber den Ausblick stufte die Agentur von „stabil“ auf „negativ“ ab. Sie begründete dies mit schlechten Gewinn-Aussichten durch die fallenden Glyphosat-Preise, wachsendem Konkurrenz-Kampf im Arznei-Bereich und Druck auf die Medikamenten-Preise vor allem in China. Zudem führte Fitch die fortwährenden finanziellen Risiken durch die Klagen von Glyphosat-Geschädigten an. Anders als andere Finanzmarkt-Akteure plädierte das Unternehmen nicht ausdrücklich für eine Zerschlagung des Konzerns, sondern nannte auch einige Vorteile des integrierten Geschäftsmodells. Gleichwohl verwies sie jedoch deutlich auf die höheren Umsatz-Renditen von reinen Pharma-Firmen.

RECHT & UNBILLIG

BAYER verliert erneut PCB-Prozess

Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie. Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein beträchtliches Gesundheits- und Umweltrisiko dar. In den USA ist der Konzern wegen dieser Problem-Lage mit einer Vielzahl von Schadensersatz-Ansprüchen konfrontiert, die mittlerweile eine fast ebenso große finanzielle Belastung darstellen wie die Klagen in Sachen „Glyphosat“. So verlor der Leverkusener Multi im September 2023 erneut einen PCB-Prozess und muss 100 Millionen Dollar an den Staat Pennsylvania zahlen. Das Gericht machte die Konzern-Gesellschaft MONSANTO und zwei andere Unternehmen für die Verunreinigung von Fluss-Läufen in einer Gesamtlänge von 2.000 Kilometern und Seen in einer Größenordnung von 1.457 Hektar verantwortlich. Und das nach Ansicht der RichterInnen wider besseres Wissen. Ihnen zufolge wusste MONSANTO „bereits 1937, dass PCBs bei längerer Exposition systemische toxische Wirkungen haben“ und sich in der natürlichen Umwelt erst nach sehr langer Zeit abbauen. „Jahrzehntelang hat die PCB-Verschmutzung die Fische in unseren Gewässern verunreinigt, die Freizeitmöglichkeiten gestört und eine wertvolle Nahrungsquelle für Millionen von Pennsylvaniern beeinträchtigt“, erklärte Tim Schaeffer von der Wasser-Behörde zu dem Urteil und fuhr fort: „Im Namen der Angler in Pennsylvania sind wir stolz darauf, gemeinsam mit unseren Partnerbehörden diesen Vergleich abzuschließen, um unsere geschätzten Wasserressourcen zu schützen.“ Die BAYER-Tochter zeigte hingegen keinerlei Schuldbewusstsein: „MONSANTO ist weiterhin entschlossen, bestehende und künftige Fälle vor Gericht zu verteidigen und wird Vergleiche nur dann in Betracht ziehen, wenn dies im Interesse des Unternehmens liegt.“

2022: Über eine Milliarde an Strafen

Die Risiken und Nebenwirkungen der beiden Pestizide Glyphosat und Dicamba, der Industrie-Chemikalie PCB und des Langzeit-Verhütungsmittels ESSURE führen immer wieder zu Produkthaftungsklagen, die allzuoft mit hohen Strafen enden. Im Geschäftsjahr 2022 summierten sich diese auf 1,16 Milliarden Euro (2021: 4,23 Milliarden).

Strafe wg. Glyphosat-Werbung

In den USA fiel die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO schon wiederholt wegen irreführender Werbung für das Glyphosat-Pestizid „ROUNDUP“ auf. 1996 kam es deshalb zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, in deren Rahmen MONSANTO sich verpflichtete, von solchen falschen Versprechungen künftig abzusehen. Daran hielt sich die Firma aber nicht, wie eine 2020 eingeleitete Untersuchung ergab. Das nun zum Leverkusener Multi gehörende Unternehmen behauptete, dass ROUNDUP-Produkte „keine Bedrohung für die Gesundheit von Wildtieren darstellen“ und lediglich Unkraut etwas anhaben könne. Nach Einschätzung der Generalstaatsanwältin Letitia James entsprachen diese Aussagen nicht der Wahrheit. „Pestizide können die Gesundheit unserer Umwelt ernsthaft schädigen. Sie stellen eine tödliche Bedrohung für die Tierwelt dar“, konstatierte sie und stellte klar: „Es ist wichtig, dass die Pestizid-Unternehmen die Verbraucher ehrlich über die Gefahren ihrer Produkte aufklären. Nur so können sie verantwortungsvoll eingesetzt werden.“ 6,9 Millionen Dollar musste der Global Player am Ende zahlen, auf diese Summe hatte er sich mit der Generalstaatsanwaltschaft geeinigt. Zudem darf der Agro-Riese ROUNDUP nicht länger die Eigenschaften „sicher“ und „ungiftig“ andichten.

Klage gegen Glyphosat-Zulassung

Die DEUTSCHE UMWELTHILFE und FOODWATCH haben eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland in Sachen „Glyphosat“ eingereicht. Sie fordern die Aberkennung der Zulassung für das Produkt ROUNDUP POWERFLEX und zogen damit vor das Verwaltungsgericht Braunschweig, weil das für Genehmigungen zuständige Julius-Kühn-Institut in der Stadt ihren Sitz hat. Zur Begründung führen die beiden Initiativen die Gefährdung der Artenvielfalt durch das Mittel an, was gegen die EU-Pflanzenschutzmittel-Verordnung verstoße. „Glyphosat ist wie kaum ein anderes Pestizid dafür verantwortlich, dass Wildbienen, Schmetterlinge und andere Großinsekten sowie Feldvögel aus der Kulturlandschaft mehr und mehr verschwinden“, hält DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch fest.

Erneute ESSURE-Sammelklagen

In den Niederlanden haben 700 und in England 200 Frauen eine Sammelklage gegen den BAYER-Konzern wegen der Risiken und Nebenwirkungen des Langzeit-Verhütungspräparats ESSURE eingereicht. Sie machen die kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich der Eileiter verschließt, für zahlreiche Gesundheitsschädigungen verantwortlich. So bleibt das Medizin-Produkt allzu oft nicht an seinem Bestimmungsort; stattdessen wandert es im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden von Organen, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. 94 Todesfälle registrierte allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA. Auch äußere Blutungen, Unterleibs-, Becken- oder Kopfschmerzen, Depressionen, Angstzustände, Krämpfe, Übelkeit, Allergien, Hautausschläge und Haarausfall zählen zu den unerwünschten Arznei-Effekten des Implantats. Gemeinsam mit den Betroffenen zogen 16 Krankenkassen vor Gericht. Sie verlangen vom Leverkusener Multi eine Erstattung der Kosten, die den Gesundheitssystemen entstanden sind, weil tausende Frauen sich das Medizin-Produkt ihrer Beschwerden wegen durch einen chirurgischen Eingriff wieder entfernen ließen. Erst Mitte April 2023 hatten mehr als tausend australische ESSURE-Geschädigte Klage gegen BAYER erhoben. In Irland und Brasilien sieht sich der Pharma-Riese ebenfalls mit Schadensersatz-Ansprüchen konfrontiert. Ein entsprechendes Verfahren in den USA, das 39.000 Betroffene angestrengt hatten, kam bereits 2020 zu einem Abschluss. Es endete mit einem Vergleich, der den Leverkusener Multi 1,6 Milliarden Dollar kostete.

ONE-A-DAY wieder vor Gericht

BAYERs Vitamin-Präparate aus der „One-A-Day“-Produktreihe, denen viele Fachleute jeglichen Nutzen absprechen, beschäftigen in den USA immer wieder die Gerichte. Wegen unwahrer Behauptungen über die bunten Pillen musste der Leverkusener Multi schon Strafen in 2-stelliger Millionen-Höhe zahlen. Der neueste Fall betrifft unlautere Werbung für „One a Day Natural Fruit Bites“. Ende Mai 2023 ging eine Sammelklage beim New Yorker Bundesgericht ein, weil der Konzern die Präparate als „natürlich“ anpreist, obwohl sie Stoffe synthetischen Ursprungs wie Niacinamide, Pyridoxine und Potassium-Iodide enthalten. Erst im März hatte das Bundesgericht in San Diego wegen dieser VerbraucherInnen-Täuschung eine Sammelklage zugelassen und den Einspruch des Global Players dagegen abgewiesen. Hier hatte er sich mit dem Argument zu rechtfertigen versucht, ohne die Extra-Dosis Chemie würden die Erzeugnisse die Größe von Golfbällen annehmen müssen.

Neues WhistleblowerInnen-Gesetz

WhistleblowerInnen kommt eine wichtige Rolle dabei zu, kriminelle Machenschaften von Unternehmen aufzudecken. So machte die US-amerikanische BAYER-Beschäftigte Laurie Simpson einst öffentlich, dass der Leverkusener Multi die gravierenden Nebenwirkungen von Präparaten wie TRASYLOL und LIPOBAY verschwiegen und sich bei der Vermarktung seiner Pharmazeutika unlauterer Mittel bedient hatte. In den Vereinigten Staaten genießen HinweisgeberInnen wie Simpson bereits seit Langem einen besonderen Schutz. Im Jahr 2019 zog die EU mit einer Richtlinie nach. Allerdings setzte Deutschland diese nicht fristgerecht bis zum Dezember 2021 in nationales Recht um, sodass die EU-Kommission eine Klage einreichte. Und noch 2023 blockierten die CDU-regierten Länder das „Gesetz zum Schutz von Hinweis-Gebern bei der Aufdeckung von Unternehmensskandalen“ im Bundesrat und verlangten Änderungen – schlussendlich erfolgreich. Aber nicht nur deshalb weist das im Juli 2023 verabschiedete Paragrafen-Werk viele Schwächen auf. So können sich die WhistlerblowerInnen nicht gleich an eine externe Meldestelle wenden, sondern sind verpflichtet, erst einmal die internen Wege zu nutzen. Zudem müssen sie ihre Identität preisgeben, was viele daran hindern dürfte, die Initiative zu ergreifen. Auch besteht keine Verpflichtung, allen Hinweisen auf Ungereimheiten nachzugehen. Damit nicht genug, hat das Gesetz eine ziemlich enge Auffassung von Unternehmensskandalen, weshalb seine Schutzwirkung begrenzt bleibt, wie der Jurist Gerhard Baisch monierte.