AKTION & KRITIK

Prozess wg. Uni-Vertrag

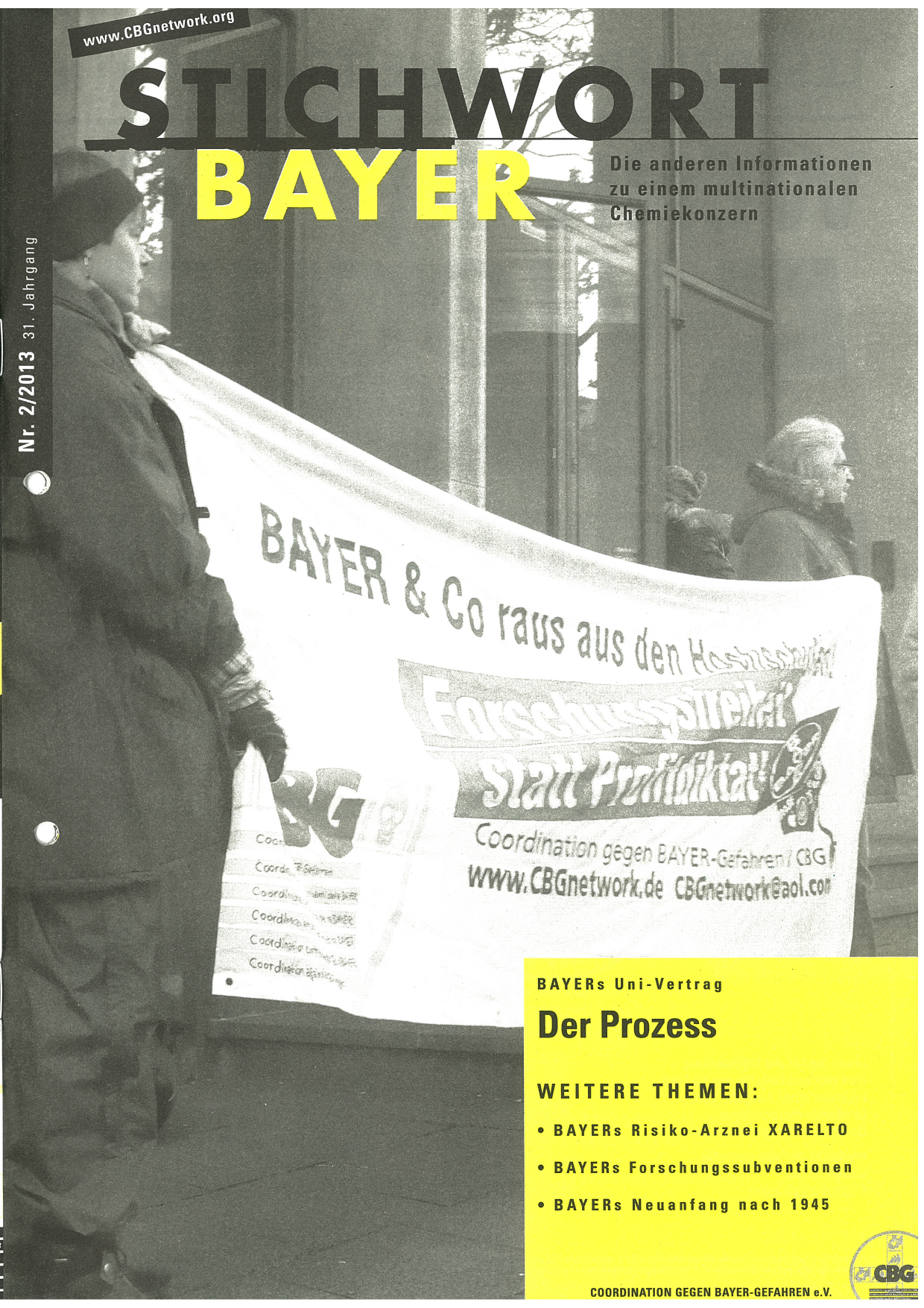

Im Jahr 2008 ging BAYER mit der Kölner Hochschule eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Pharma-Forschung ein. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Initiativen befürchteten eine Ausrichtung der Arznei-Forschung auf Profit, eine Entwicklung von Präparaten ohne therapeutischen Mehrwert, eine Verheimlichung negativer Studienergebnisse und einen Zugriff des Konzerns auf geistiges Eigentum der Hochschul-WissenschaftlerInnen. Deshalb forderten die Organisationen eine Offenlegung des Vertrages und fanden dafür auch die Unterstützung des NRW-Datenschutzbeauftragten. Die Universität verweigerte das jedoch, weshalb die CBG die Hochschule im Mai 2011 verklagte. Anfang Dezember 2012 fand nun der erste Prozess-Termin statt. Ohne die Kooperationsvereinbarung selber gelesen zu haben und sich über das Votum des Datenschutzbeauftragten hinwegsetzend, lehnte der Richter das Begehr der Coordination ab. Das nordrhein-westfälische Informationsfreiheitsgesetz sehe im Gegensatz zu denen der meisten anderen Bundesländer Auskunftsbeschränkungen für den Bereich „Forschung und Wissenschaft“ vor, hieß es zur Begründung. Doch die CBG akzeptierte das Urteil nicht und ging in Berufung.

Kleine Anfrage mit der Piratenpartei

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) führt einen Prozess, um Informationen über das zwischen BAYER und der Universität Köln geschlossene Forschungsabkommen zu erhalten (s. o.). Der Landesdatenschutzbeauftragte hatte das Begehr unterstützt, das Kölner Verwaltungsgericht lehnte es allerdings ab, auf Ausnahmetatbestände für Forschung und Wissenschaft im nordrhein-westfälischen Informationsfreiheitsgesetz verweisend (s. o.) Um jetzt die Position von SPD und Grünen zu dem Kasus in Erfahrung zu bringen, kooperierte die Coordination mit der Piratenpartei NRW und half bei der Abfassung einer Kleinen Anfrage zum Thema. „Warum hat die Landesregierung keine Anstrengungen unternommen, das Votum ihres Landesbeauftragten umzusetzen?“ und „Hält die Landesregierung eine Überarbeitung des Ausnahmetatbestands zu Forschungseinrichtungen und Hochschulen für sinnvoll, damit dieser nicht weiter dazu dient, der interessierten Öffentlichkeit Informationen zu Kooperationsverträgen zwischen Universitäten und Industrie-Unternehmen zu verwehren?“ wollen die PiratInnen darin unter anderem von Kraft & Co. wissen.

50 Einwendungen in Brunsbüttel

BAYER will am Standort Brunsbüttel die Produktion des Kunststoff-Zwischenprodukts MDI erweitern. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) lehnt das Vorhaben ab. Nach Ansicht der Coordination berücksichtigt das Projekt die Möglichkeit eines Austrittes großer Mengen des Giftgases Phosgen nicht in ausreichendem Maße. So will das Unternehmen die Anlage zwar mit einer Einhausung schützen, womit es einer langjährigen Forderung der Umweltverbände nachkommt, diese aber nicht aus Beton, sondern nur aus Blechplatten errichten. Zudem verzichtet der Konzern auf eine sogenannte Ammoniak-Wand als zweites Sicherheitssystem und hält bei den Planungen den Mindestabstand zu bewohnten Gebieten nicht ein. Die CBG hat beim schleswig-holsteinischen „Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume“ deshalb Einspruch gegen den Bau eingelegt und befindet sich damit in guter Gesellschaft. Insgesamt 50 Einwendungen gingen bei der Behörde ein. Mit den AktivistInnen vor Ort arbeitet die Coordination zusammen und gibt unter anderem ihre Erfahrungen aus den Auseinandersetzungen um die neue TDI-Anlage in Dormagen (siehe SWB 2/13) weiter.

Demonstration gegen PONCHO

Das BAYER-Pestizid PONCHO mit dem Wirkstoff Clothianidin ist für das weltweite Bienensterben mitverantwortlich (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). Darum haben im November 2012 US-amerikanische BienenzüchterInnen und UmweltaktivistInnen vor der Umweltbehörde EPA demonstriert und ein Verbot des Ackergiftes gefordert.

Dortmund: Duisbergstraße weg?

Immer noch sind in der Bundesrepublik zahlreiche Straßen nach BAYERs langjährigem Generaldirektor Carl Duisberg benannt, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörder-Konzerns IG FARBEN hatte. Aber seit einiger Zeit findet die Forderung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nach Tilgung des Namens immer mehr AnhängerInnen. So liegt nun auch in Dortmund ein BürgerInnen-Antrag auf Umbenennung einer Straße vor. Die CDU wollte die Diskussion darüber in der Bezirksvertretung unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen, um die Persönlichkeitsrechte des längst Verstorbenen zu schützen, kam damit aber nicht durch. Die Partei stimmte dann allerdings dem Vorhaben zu, das Thema grundsätzlicher anzugehen. Sie einigte sich mit den Grünen und der SPD darauf, alle Straßennamen im Bezirk auf den Prüfstand zu stellen und historisch belastete auszutauschen.

Neue Kunststoffe braucht die Welt

Der Chemie-Professor Dr. Uwe Lahl von der TU Darmstadt hat bei einer Bundestagsanhörung eine Wende in der Chemie-Produktion gefordert. Ohne einen Verzicht auf fossile Kohlenstoffe als Basis der Herstellungsprozesse von BAYER & Co. ist Lahl zufolge eine Reduzierung der klima-schädigenden Kohlendioxid-Emissionen nicht zu erreichen. Unter der Devise „Neue Kunststoffe braucht die Welt“ plädierte der Abfalltechnik-Experte stattdessen für den Einsatz von Biomasse als Rohstoff und befürwortete auch entsprechende staatliche Vorgaben. Solche Eingriffe lehnt Gerd Romanowski vom „Verband der Chemischen Industrie“ allerdings kategorisch ab. Der „Ordnungsrahmen der sozialen Marktwirtschaft“ genügt seiner Ansicht nach als Leitlinie für ein nachhaltiges Wirtschaften.

Umweltverbände kritisieren Pestizid-Plan

Die Bundesregierung hat den „Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ (NAP) überarbeitet. Nach Ansicht der Umweltverbände entspricht der neue Plan jedoch nicht den Erfordernissen. Das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK, BUND, NABU und GREENPEACE kritisieren in einer gemeinsamen Stellungnahme den Abschied von dem Ziel, den Gebrauch der Pestizide von BAYER & Co. zu reduzieren und seine Ersetzung durch die Empfehlung an die LandwirtInnen, nicht „vom notwendigen Maß“ abzuweichen. „Das ‚notwendige Maß’ wird der Umwelt wenig helfen“, halten die Organisationen fest. Im Einzelnen monieren die Verbände fehlende Anstrengungen zum Erhalt der Artenvielfalt im Allgemeinen und zum Schutz der Bienen vor den Agro-Chemikalien (siehe PESTIZIDE und HAUSHALTSGIFTE) im Besonderen. Zudem vernachlässigt der NAP nach Ansicht der Initiativen die Lebensmittelsicherheit, indem er Maßnahmen zur Eindämmung der Pestizid-Kombinationswirkungen unterlässt. Darüber hinaus fordern PAN & Co. eine konsequentere Förderung des Ökolandbaus und ein Kontrollprogramm zum Schutz von acker-nahen Kleinstgewässern vor den Gift-Einträgen.

Pestizid-Protest auf der Documenta

Die massive Ausweitung des Soja-Anbaus in Südamerika führt zu einer entsprechenden Ausweitung der Pestizid-Ausbringung – und zu einer Ausweitung der Gesundheitsschädigungen (siehe auch Ticker 2/07). Seit dem Soja-Boom der späten 90er Jahre steigen in den Dörfern nahe der Felder die Fälle von Krebs und anderen Krankheiten massiv an. Im argentinischen Ituzaingó etwa kommt ein Drittel der Neugeborenen mit Missbildungen zu Welt; bei 80 Prozent der BewohnerInnen wiesen WissenschaftlerInnen Rückstände von Agrochemikalien im Blut nach. Viele Wirkstoffe, die auch in BAYER-Mitteln enthalten sind, haben daran einen Anteil, so etwa Glyphosate (GLYPHOS, USTINEX G), Chlorpyrifos (BLATTANEX, PROFICID und RIDDER), Endosulfan (MALIX, PHASER, THIODAN), Methamidophos (TAMARON) und Monocrotophos (BILPHOS). Aber die Betroffenen setzen sich zur Wehr. So haben sich etwa in Ituzaingó, wo Endosulfan sogar das Trinkwasser verseucht, Frauen zu den „Mothers of Ituzaingó“ zusammengeschlossen. Die Initiative schrieb zahlreiche Petitionen an die Regierung und forderte Untersuchungen ein. Und im letzten Jahr besuchte sie die Documenta-Kunstausstellung in Kassel, um ihren Forderungen im Heimatland BAYERs Ausdruck zu verleihen.

Mehr Bisphenol-Maßnahmen gefordert

Im März 2011 hatte die EU die Verwendung der Chemikalie Bisphenol, zu deren Hauptproduzenten BAYER mit einer Jahresproduktion von rund einer Million Tonnen zählt, in Babyflaschen untersagt. Brüssel begründete dies mit den Risiken und Nebenwirkungen der Substanz wie Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Leber-Erkrankungen. Ende letzten Jahres weitete Frankreich die Reglementierungen aus. Der Staat beschloss einen Bisphenol-Bann für den gesamten Nahrungsmittel-Sektor, der 2015 in Kraft treten soll (Ticker 1/13). Der BUND forderte nun, es dem Nachbarland gleichzutun. „Das Verbot für Baby-Fläschchen war ein guter erster Schritt, aber er reicht nicht“, so die BUND-Aktivistin Sarah Häuser.

BAYTRIL: Aigner antwortet der CBG

1.734 Tonnen Antibiotika landeten nach Angaben der Bundesregierung 2011 in den Tier-Ställen. Mittel aus der Gruppe der Fluorchinolone, zu denen BAYERs BAYTRIL zählt, waren mit acht Tonnen dabei. Der massenhafte Einsatz dieser Mittel in der Massenzucht fördert die massenhafte Entwicklung resistenter Erreger. In den menschlichen Organismus gelangt, können diese Krankheiten auslösen, gegen die Antibiotika dann nicht mehr wirken. Bis zu 15.000 Menschen sterben in der Bundesrepublik an solche Infektionen. Bei BAYERs BAYTRIL ist diese Gefahr besonders groß, denn CIPROBAY, sein Pendant für die Humanmedizin, entstammt ebenfalls aus der Gruppe der Fluorchinolone und hat sogar den Status eines Reserve-Präparats für besonders schwierig zu behandelnde Fälle inne. Wegen dieser bedrohlichen Lage sandte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) einen Offenen Brief an die Adresse von Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. Die Coordination forderte die CSU-Politikerin darin auf, den Gebrauch von BAYTRIL in der Massentierhaltung zu verbieten und daran zu arbeiten, mittelfristig alle Antibiotika aus den Zuchtbetrieben zu verbannen. Darauf wollte Aigner sich jedoch nicht einlassen. Sie stritt in ihrem Antwort-Schreiben den Zusammenhang zwischen den 15.000 Toten und der Verwendung von BAYTRIL & Co. in den Mast-Anlagen ebenso ab wie den drastischen Anstieg der Gaben und den generellen Status von Fluorchinolonen als Reserve-Antibiotikum. Die Ministerin versicherte ansonsten aber, das Problem erkannt zu haben und verwies in diesem Zusammenhang auf die entsprechenden Passagen im Entwurf zum „16. Gesetz zur Änderung des Arzneimittel-Gesetzes“ (16. AMG-Novelle). Darin sieht der Gesetzgeber unter anderem die Etablierung eines Registrier- und Kontrollsystems vor. Zudem sollen sich die Massentier-HalterInnen künftig an bestimmten Richtmengen orientieren. „Ich bin mir sicher, dass die 16. AMG-Novelle einen deutlichen Beitrag zur Senkung der Antibiotika-Mengen in der Tierhaltung führen wird“, heißt es in dem Brief deshalb. Andere, die von der Bundesregierung drastischere Schritte verlangt hatten wie etwa der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes Remmel, sind sich da jedoch nicht so sicher.

CBG: Hepatitis nicht unvermeidbar

In den 1970er und 1980er Jahren hatten sich weltweit Tausende Hämophile durch Blutplasma-Produkte von BAYER und anderen Herstellern mit HIV oder Hepatitis C infiziert. Während der Leverkusener Multi den Geschädigten in anderen Ländern hohe Summen an Schmerzensgeld zahlen musste, kam er in der Bundesrepublik glimpflich davon. AIDS-kranke Bluter erhielten Unterstützung von einer Stiftung, zu deren Kapital der Pharma-Riese lediglich neun Millionen Euro beisteuerte. Hepatits-C-Patienten gingen sogar ganz leer aus, denn der damaligen Bundesregierung gelang es nicht, BAYER & Co. zu einem Entgegenkommen zu bewegen. Offiziell hieß es jedoch, die Situation der an Hepatits leidenden Bluter sei nicht mit der an AIDS leidenden zu vergleichen, daher sei die Ungleichbehandlung legitim. Daran halten CDU und FDP noch heute fest, obwohl sich die Therapie-Möglichkeiten für AIDS-PatientInnen inzwischen stark verbessert haben. Das geht aus ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ hervor. Darin bezeichnen CDU und FDP die erfolgten Hepatitis-Infektionen zudem als „ein unvermeidbares Ereignis“, ungeachtet der Tatsache, dass es bereits ab 1981 ein Präparat zur Deaktivierung der Viren gab – zu dessen flächendeckendem Einsatz die Aufsichtsbehörden sich jedoch nicht entschließen konnten. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und die Geschädigten-Initiative ROBIN BLOOD kritisierten deshalb die Position der Bundesregierung. „Der Bundestags-Untersuchungsausschuss ‚HIV-Infektionen durch Blut und Blutprodukte’ (Bundestagsdrucksache 12/8591) kam zu dem Ergebnis, dass ab Ende 1982 nahezu alle Infektionen hätten verhindert werden können. Es ist nicht hinnehmbar, wenn Behörden und Industrie nun versuchen, die Geschichte umzuschreiben“, so CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes in der Presseerklärung. Und Andreas Bemeleit von ROBIN BLOOD pflichtete ihm bei: „Die pharmazeutischen Unternehmen haben aus reiner Profitgier unzählige Infektionen billigend in Kauf genommen. Die Bundesregierung hat seinerzeit ihre Aufsichtspflicht verletzt und sich zum Handlanger der Industrie gemacht. Der hilflos anmutende Verweis auf eine angebliche Schicksalhaftigkeit der Ereignisse zeigt, dass die Bundesregierung nicht gewillt ist, Verantwortung zu übernehmen und nicht fähig ist, ihre Positionen gegenüber der pharmazeutischen Industrie durchzusetzen.”

KAPITAL & ARBEIT

Machtzuwachs für Dekkers

In diesem Jahr geht der BAYER-Arbeitsdirektor Richard Pott in den Ruhestand und scheidet deshalb auch aus dem Vorstand aus. Die Nachfolge-Regelung – den Posten des 59-Jährigen erhält Michael Koenig – nutzte der Leverkusener Multi gleich zu einer Neuverteilung der Aufgaben in dem Gremium. So übernimmt der Ober-BAYER Marijn Dekkers zusätzlich den bisher von Pott betreuten Arbeitsbereich „Konzern-Strategie“ und erhält dadurch noch mehr Einfluss auf das Unternehmen.

Kein Weltbetriebsrat

Zwischen den Beschäftigten der inner- und außereuropäischen Niederlassungen macht der Leverkusener Multi große Unterschiede. So beklagte der kolumbianische Gewerkschaftler Guillermo Correa Montoya unlängst: „Ein anderes Beispiel ist die BAYER AG. Die hat eine Firmengeschichte von mehr als hundert Jahren in Kolumbien, aber weder im Werk Barranquilla noch in jenem in Cali gibt es eine Gewerkschaft. Das ist kein Zufall.“ Ein Weg hin zu mehr Gleichbehandlung bestände in der Einrichtung eines Weltbetriebsrats, wie ihn DAIMLER und VOLKSWAGEN bereits ins Leben gerufen haben. Aber beim Konzern gibt es derzeit keine solchen Bestrebungen.

Frauen bei Gehalt benachteiligt

Wenn sich bei BAYER Frauen für Führungspositionen bewerben, fordern sie nach Angaben der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden im Leverkusener Werk, Roswitha Süßelbeck, in der Regel weniger Geld als ihre männlichen Pendants. Und den Konzern freut diese Bescheidenheit. Oftmals musste deshalb der Betriebsrat intervenieren, um den Anspruch auf gleiches Geld für gleiche Arbeit durchzusetzen.

Weniger soziales Engagement

In unruhigeren Zeiten hat der Leverkusener Multi eine rege Sozialpolitik betrieben, damit die Beschäftigten nicht auf dumme Gedanken kommen. Seit einiger Zeit hält der Konzern das nicht mehr für nötig. So schloss er Bibliotheken, Schwimmbäder sowie das werkseigene Kaufhaus und fuhr die finanzielle Unterstützung von Sportvereinen drastisch zurück. Der lokale Kaninchenzüchter-Verein könne heute strategisch nicht mehr begründet werden, erklärte Dirk Frenzel, BAYERs Mann für Gesellschaftspolitik und Umwelt, bei einem Vortrag den Gesinnungswandel und gab offen zu: „Es ist weniger geworden.“ Da mussten die ZuhörerInnen ihm zustimmen. „Unsere Mutter BAYER existiert nicht mehr“, stellte etwa ein ehemaliger Beschäftiger des Global Players fest.

Manager, wechsel-dich

ManagerInnen ist es egal, was sie wo machen, nur ein Schritt auf der Karriere-Leiter muss es sein. Deshalb herrscht zur Zeit ein Kommen und Gehen in BAYERs Führungsetage. Pharma-Boss Jörg Reinhardt, der 2010 von NOVARTIS zum Leverkusener Multi gewechselt war, weil er bei seinem alten Arbeitgeber den begehrten Chef-Posten nicht ergattern konnte, hatte beim zweiten Anlauf mehr Glück und kehrt deshalb in die Schweiz zurück. Und die ebenfalls erst 2010 als Leiterin von BAYER CROPSCIENCE in die Dienste des Multis getretene Sandra Peterson war noch schneller wieder weg, um ihre Karriere beim US-Unternehmen JOHNSON & JOHNSON fortzusetzen.

ERSTE & DRITTE WELT

NEXAVAR-Urteil zeigt Wirkung

Im September 2012 erlaubte ein indisches Patent-Gericht der Firma NATCO PHARMA, eine preisgünstige Nachahmer-Version des patent-geschützten BAYER-Krebsmittels NEXAVAR herzustellen. Es begründete seine Entscheidung damit, dass der Pharma-Riese es versäumt habe, den Preis für das Medikament (monatlich 4.200 Euro) auf eine für indische PatientInnen bezahlbare Höhe herabzusetzen. Nun zeigt die Entscheidung Wirkung. Immer mehr Pillen-Produzenten wenden sich von ihrer bisherigen Verkaufspolitik in den Schwellenländern ab. Sie gestatten Dritt-Firmen die Herstellung billigerer Versionen oder bringen sogar selber welche heraus. Der Leverkusener Multi hatte sich derweil schon im Vorfeld der Auseinandersetzung um NEXAVAR dazu durchgerungen, das Mittel bedürftigen InderInnen kostengünstiger zur Verfügung zu stellen. Solche „Good Will“-Aktionen ersetzen allerdings keine umfassenden Regelungen zu einer besseren Versorgung der Menschen in der „Dritten Welt“ mit dringend benötigten Medikamenten.

IG FARBEN & HEUTE

Preis nach Nazi benannt

BAYER vergibt eine Reihe von Auszeichnungen im Medizin-Bereich, um Kontakte zu WissenschaftlerInnen, Universitäten und anderen Forschungsstätten zu vertiefen, darunter auch den mit 75.000 Euro dotierten „Familie-Hansen-Preis“. Zur Ehre gereicht dieser den ForscherInnen jedoch kaum, denn der Stifter Kurt Hansen hat eine braune Vergangenheit. Er trat bereits im Jahr 1931 in die NSDAP ein und nahm bei dem von BAYER mitgegründeten Mörder-Konzern IG FARBEN den Posten des Leiters der kriegswichtigen „Zentralstelle für Rohstoffbeschaffung“ ein. Wegen seiner Mitverantwortung für Kriegsverbrechen internierten die Alliierten Kurt Hansen deshalb gleich nach dem Krieg. Beim Leverkusener Multi konnte er seine Karriere dann aber bald schon wieder fortsetzen. Von 1961 bis 1974 war Hansen Vorstandsvorsitzender des Chemie-Multis, später saß der Manager dem Aufsichtsrat vor. Das Unternehmen machte ihn sogar zum Ehrenvorsitzenden. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) verurteilt diesen unkritischen Umgang mit der Konzern-Historie forderte den Global Player auf, den Preis umzubenennen.

POLITIK & EINFLUSS

BAYER-Manager sitzt Euro Chlor vor

Der Leverkusener Multi steht weiterhin in Treue fest zur Chlor-Chemie, obwohl Chlor-Verbindungen wegen ihrer Langlebigkeit zu den gefährlichsten Substanzen überhaupt gehören. In einer Menge von 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr produziert der Konzern das Gas aus der Gruppe der Halogene. Damit zählt er zu den größten Herstellern in Europa – und hat entsprechenden Einfluss. So wählte Euro Chlor, der europäische Verband der Chlor-Fabrikanten, den BAYER-Manager Andreas Amling zu ihrem neuen Vorsitzenden.

Regierung gegen Steuer-Transparenz

Multinational agierenden Konzernen wie BAYER bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die unterschiedlichen Steuer-Gesetze der Länder auszunutzen, um Gewinne da anfallen zu lassen, wo die niedrigste Abgaben-Last lockt. So betreiben sie mit ihren Tochter-Unternehmen etwa einen internen Lizenz-Handel oder leihen sich von ihnen Geld und ziehen die anfallenden Zins-Zahlungen dann in der Bundesrepublik von ihren Gewinnen ab. Unterschiedlichen Schätzungen zufolgen entgehen dem Fiskus durch solche „Verschiebe-Bahnhöfe“ Beträge zwischen 60 und 190 Milliarden Euro. Die EU will den Unternehmen solche Kostensenkungsstrategien jetzt erschweren. Deshalb plant sie, BAYER & Co. zu einer Offenlegung ihrer Steuerzahlungen zwingen. Die Bundesregierung aber vertritt die Interessen der Multis und blockiert den Vorstoß.

Weniger Strom-Subventionen?

Mit der Ökosteuer wollte Rot-Grün 1999 Industrie und Privathaushalte durch eine Erhöhung der Energiekosten zu umweltschonenderem Verhalten anregen. Bei BAYER & Co. bleibt diese Lenkungswirkung allerdings aus, denn die Regierung Schröder gewährte den energie-intensiven Branchen wie der Chemie-, Bergbau-, Stahl- und Eisen-Industrie großzügige Ausnahmen, welche die gemeinen Strom-KundInnen per Umlage finanzieren. 2011 waren diese „milden Gaben“ 4,3 Milliarden Euro wert. Allein der „Spitzenausgleich“ erspart den Konzernen jährlich 2,3 Milliarden Euro – die dritthöchste in der Bundesrepublik gewährte Subvention. Die Chemie-Industrie ist da mit einer Milliarde Euro dabei. Jetzt will die Bundesregierung diese Zuwendungen allerdings um ca. 700 Millionen Euro kürzen. So plant sie, den Kreis der für den Strom-Ablass in Frage kommenden Unternehmen zu beschränken, die Firmen an den Netzkosten zu beteiligen und auch die Energie-Erzeugung durch eigene Kraftwerke abgabepflichtig zu machen. Aber Betriebe, die sich der Weltmarkt-Konkurrenz stellen müssen wie der Leverkusener Pharma-Riese, beabsichtigt die CDU/FDP-Koalition zu schonen. Trotzdem protestieren die Multis vehement gegen das Vorhaben, wobei die Gewerkschaft IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE sie unterstützt. Und am Stammsitz BAYERs in Nordrhein-Westfalen setzen sich die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (s. u.) für die Stromfresser ein. „Wer jetzt fordert, die energie-intensive Industrie stärker zu belasten, ist auf dem Holzweg“, so Duin.

Duin hält Rede beim VCI

Im Oktober 2012 stellte der „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI) in Essen seine emphatisch „Studie“ benannte 20-Seiten-Schrift „Die deutsche Chemische Industrie 2030“ vor. Sie skizziert dabei unter den Überschriften „innovationsfreundliches Umfeld“ und „zerrissene Wertschöpfungsketten“ zwei unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die Letztere entwirft dabei eine düstere Version von einer dank der bösen Energiewende darniederliegenden Chemie-Branche und verfolgt ganz gegenwärtige Zwecke: Es soll PolitikerInnen zu einer noch industrie-freundlicheren Haltung verleiten. Bei dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) bleiben da freilich kaum noch Wünsche offen: Er steuerte zu dem durchsichtigen Manöver des VCI die Festrede bei.

Duin bei „Zukunft durch Industrie“

Die Lobby-Vereinigung „Zukunft durch Industrie“, die BAYER zu ihren Mitgliedern zählt, will nach eigenem Bekunden „das Industrie-Verständnis in der Bevölkerung erhöhen“. Dem nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) scheint das ebenfalls ein wichtiges Anliegen zu sein. Er übernahm nämlich nicht nur die Schirmherrschaft des Zukunftsworkshops „Die Energiewende, ihre Folge-Wirkungen und Gestaltungsnotwendigkeiten“, sondern hielt – im freundlicherweise von der Düsseldorfer Bezirksregierung zur Verfügung gestellten – Plenarsaal auch die Eröffnungsrede.

Enquete-Kommission „Chemie“

Die nordrhein-westfälischen Grünen haben die Einrichtung einer Enquete-Kommission beantragt, die sich der „Zukunft der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf nachhaltige Rohstoff-Basen, Produkte und Produktionsverfahren“ widmen soll. Konkret stehen etwa Alternativen zum Öl, neue Speicher-Technologien und Werkstoffe sowie Verfahren zur Nachahmung umweltschonender natürlicher Prozesse auf der Agenda. Zugleich bekennt sich die Partei aber eindeutig zum Chemie-Standort NRW: „25 Prozent aller Arbeitsplätze in der chemischen Industrie in Deutschland befinden sich in NRW. Der Erhalt und die Zukunftsfestigkeit unserer industriellen Kerne, die uns besser als viele andere durch diese Krise gebracht haben, erhält damit eine herausragende Bedeutung für Nordrhein-Westfalen“. Sylvia Löhrmann & Co. wollen offensichtlich Ökonomie und Ökologie miteinander versöhnen. Ob das aber gelingen kann, daran bestehen ernste Zweifel.

Lütkes bei BAYER

Anfang Dezember 2012 weihte BAYER in Wuppertal das Technikum „Zellbiologie“ ein, in dem der Pharma-Multi biologische Wirkstoffe für klinische Tests herstellen will. Als Ehrengast konnte der Leverkusener Multi neben dem Wuppertaler Bürgermeister Peter Jung (CDU) auch die Präsidentin der Bezirksregierung Düsseldorf, Anne Lütkes (Grüne), begrüßen. Und vielleicht blieb ja für BAYER-Chef Marijn Dekkers ein wenig Zeit, um die Politikerin in Sachen „Kohlenmonoxid-Pipeline“ ins Gebet zu nehmen, denn es ist an der Behörde, das Röhren-Werk zu genehmigen.

PROPAGANDA & MEDIEN

BAYER kauft Störfall-Bilder

Bilder von Chemie-GAUs machen sich gar nicht gut in der Presse. Darum hat der Leverkusener Multi die Rechte an den Fotos von der Explosion am US-amerikanischen Standort Institute, in deren Folge im August 2008 zwei Beschäftigte starben, aufgekauft, um sie aus dem Verkehr zu ziehen.

Neues Nachbarschaftsbüro

Um BAYERs Image steht es nicht zum Besten. Der zwischen Dormagen und Krefeld geplanten Kohlenmonoxid-Pipeline schlägt viel Gegenwind entgegen und auch gegen neue Anlagen gibt es regelmäßig Einsprüche. Dagegen will der Konzern jetzt etwas tun und investiert in Öffentlichkeitsarbeit. So richtet er in Krefeld ein Nachbarschaftsbüro ein und bestallt Mario Bernards zum Leiter für „Politik- und Bürger-Dialog“.

BAYERs Pharma-Strategie in China

Eine neue Studie der BOSTON CONSULTING GROUP sieht das meiste Entwicklungspotential auf dem chinesischen Pharma-Markt in den ländlichen Regionen mit seinen Krankenhäusern und Gesundheitszentren. BAYER hat sich schon seit längerer Zeit darauf eingestellt. So unterhält der Pharma-Riese in den Hospitälern und Beratungseinrichtungen eigene „Health Houses“, die kostenlose MedizinerInnen-Besuche und Informationen zu Krankheiten wie Diabetes anbieten, um die Medikamente des Leverkusener Multis unters Volk bringen zu können. Über 400 solcher Häuser betreibt der Konzern mittlerweile. Zudem bietet er im Rahmen seines „Go West“-Programms abseits der Mega-Cities Fortbildungskurse für ÄrztInnen an (Ticker 1/13).

UmweltbotschafterInnen bei BAYER

Im Rahmen der Kooperation mit dem Umweltprogramm der UN, die ein zentrales Element innerhalb der Greenwashing-Aktivitäten BAYERs darstellt, lud der Multi 50 junge UmweltbotschafterInnen aus 19 Schwellen- und Entwicklungsländern zu Workshops, Diskussionen und Exkursionen nach Leverkusen ein. Anschließend sollen die EmissärInnen dann daheim von den vorbildlichen Umweltschutz-Praktiken des Pharma-Multis künden. Das dürfte ihnen jedoch schwer fallen – nicht nur im Hinblick auf den Ausstoß von klima-schädigendem Kohlendioxid, der sich dem neuesten Nachhaltigkeitsbericht zufolge auf 8,15 Millionen Tonnen im Jahr beläuft.

BAYERs Rotationskampagne

Immer mehr Unkräuter bilden Resistenzen gegen das Pestizid ROUND UP mit dem Wirkstoff Glyphosat aus, das der Hersteller MONSANTO bevorzugt in Kombination mit seinen gegen diese Substanz immunen Genpflanzen verkauft (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). Schon seit geraumer Zeit versucht BAYER davon zu profitieren. So rief der Leverkusener Multi die Kampagne „Respect the Rotation“ ins Leben, die Lokaltermine auf von Wildpflanzen heimgesuchten ROUND-UP-Feldern ansetzt und eingekaufte AgrarwissenschaftlerInnen auftreten lässt. Diese raten den FarmerInnen dort dann zu mehr Flexiblität bei der Verwendung der Laborfrüchte und der dazugehörigen Agrochemikalien im Allgemeinen und zur LIBERTY-LINK-Serie des Leverkusener Multis im Besonderen.

Kooperation mit Web-Apotheke

Das dürfte den stationären Pharma-Handel aber gar nicht erfreuen: Der Leverkusener Multi arbeitet mit dem Internet-Unternehmen EASYAPOTHEKE zusammen, das in größeren Städten auch Filialen betreibt. Die beiden Kooperationspartner werben auf Großplakaten gemeinsam für BAYERs Sodbrennen-Arznei RENNIE. Zu den Risiken und Nebenwirkungen dieses Präparates gehören die Schädigung des Knochenbaus und die Förderung von Lungenentzündungen, weshalb WissenschaftlerInnen die viel zu häufige Verwendung von RENNIE und anderen Mitteln dieser Medikamenten-Gruppe kritisieren.

Medien-Preis für BAYER

„Ausgerechnet der BAYER-Konzern hat nach eigenen Angaben eine Auszeichnung für ein positives Medien-Image bekommen“, wunderte sich die Neue Ruhr Zeitung angesichts der vielen Negativ-Schlagzeilen zu der zwischen Dormagen und Krefeld geplanten Kohlenmonoxid-Pipeline. Aber diese Berichte gehörten offenbar nicht zu den 19.230 Beiträgen über DAX-Unternehmen, welche die MEDIA TENOR INTERNATIONAL AG auswertete und zur Verleihung des Preises an den Leverkusener Multi bewogen. Der Geschäftsbericht und Artikel über die angebliche Innovationskraft des Konzerns gaben stattdessen den Ausschlag für die Entscheidung.

BAYER investiert in Schulen

Der Leverkusener Multi fördert Schulen über die „BAYER Science & Education Foundation“, denn dieses Stiftungsmodell erlaubt nebenher auch noch Steuer-Ersparnisse. Bei der Sponsoring-Maßnahme bilden nicht von ungefähr die naturwissenschaftlichen Bereiche einen Schwerpunkt. „Ich muss gestehen, wir fördern die Schulen nicht ganz uneigennützig. Wir sehen das als langfristige Investition“, so Stiftungsvorstand Thimo V. Schmitt-Lord. Ca. 500.000 Euro verteilt der Konzern Jahr für Jahr an Schulen in der Nähe seiner Standorte. So erhielt die Dormagener Realschule Hackenbroich unter anderem 5.000 Euro für das Projekt „Genetik schüler-orientiert“, das Gymnasium Brunsbüttel bekam gar 19.500 Euro zur Ausstattung eines Gen-Labors, die Monheimer Lise-Meitner-Realschule konnte 4.000 Euro für die Unterrichtseinheit „Nanotechnologie in Theorie und Praxis“ entgegennehmen und derselbe Betrag für dasselbe Thema floss dem Michael-Ende-Gymnasium in St. Tönis zu. Darüber hinaus vergibt der Pharma-Riese gemeinsam mit der Westdeutschen Zeitung auch noch den „Wuppertaler Schulpreis“ und mit dem Solinger Tageblatt den „Solinger Schulpreis“.

Erstes Baylab in Mexiko

An seinen bundesdeutschen Standorten unterhält der Leverkusener Multi bereits vier SchülerInnen-Labore. Im letzten Jahr hat der Konzern nun sein erstes Baylab außerhalb Deutschlands eingerichtet. Es steht im Kindermuseum von Mexiko-Stadt. Was der Global Player dort mit den Kleinen vorhat, spricht er ganz offen aus: „Das Baylab ermöglicht ihnen, die Faszination für Wissenschaft spielerisch zu erfahren und hautnah zu erleben, was unsere Mission ‚BAYER: Science For A Better Life’ bedeutet“. Wegen solcher Lehrpläne urteilte die Wirtschaftswoche einmal über die pädagogischen Bemühungen des Unternehmens: „Hier grenzt sinnvolle Lernhilfe an Lobbyismus.“

Der Konzern als Kümmerer

Während der Konzern de facto immer unsozialer wird, indem er Arbeitsplätze vernichtet und Arbeitsbedingungen verschärft, macht seine PR-Abteilung seit einiger Zeit verstärkt auf „sozial“. Zu diesem Behufe initiierte sie 2007 die „BAYER Cares Foundation“, die Projekte in der Nähe der Konzern-Standorte fördert. 2012 unterstützte die Stiftung unter anderem die Dormagener „Elterninitiative diabetischer Kinder“, ein Musical der „Initiative Down-Syndrom“, einen Fahrrad-Reparaturkurs in Leverkusen, eine Freilichtbühne in Werne, die Gründung der Pfadfinder-Gruppe „Novaesium“ und den Ausbau einer Schule in Guatemala.

BAYERs Gemüse-Forum

Der Leverkusener Multi baut sein Geschäft mit Gemüse-Saaten immer weiter aus und versucht, in der Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette eine Schlüsselposition einzunehmen. Zu diesem Zweck organisiert er „Food Chain Partnerships“ zwischen LandwirtInnen, Verarbeitern, Im- und Export-Unternehmen sowie dem Handel. Im Dezember 2012 lud der Konzern all diese Akteure nach Monheim zum „Vegetable Future Forum“ ein und konnte als Gäste unter anderem VertreterInnen von NESTLE, METRO, SAP und RABOBANK begrüßen.

TIERE & ARZNEIEN

Noch mehr BAYTRIL

1.734 Tonnen Antibiotika landeten nach Angaben der Bundesregierung 2011 in den Tier-Ställen. Der massenhafte Einsatz dieser Mittel in der Massenzucht fördert die Entwicklung resistenter Erreger. In den menschlichen Organismus gelangt, können diese Krankheiten auslösen, gegen die Antibiotika dann nicht mehr wirken. Bei BAYERs BAYTRIL ist diese Gefahr besonders groß, denn CIPROBAY, sein Pendant für die Humanmedizin, entstammt ebenfalls aus der Gruppe der Fluorchinolone und hat sogar den Status eines Reserve-Präparats für besonders schwierig mit Antibiotika zu behandelnde Infektionen inne. Einen Umsatz von 166 Millionen Euro machte der Leverkusener Multi mit dem Präparat im vorvergangenen Jahr, 118 Millionen Euro davon mit MassentierhalterInnen. Heuer dürften es noch mehr werden, denn der Leverkusener Multi wirft immer mehr BAYTRIL-Variationen auf den Markt. Nachdem er 2012 in Europa die Zulassung für BAYTRIL MAX FOR PIGS erhalten hat, genehmigten die US-Behörden jetzt BAYTRIL 100 zur Behandlung von Atemwegserkrankungen bei Rindern und Kühen.

BAYTRIL-Resistenzen nehmen zu

In der Tiermast nehmen Resistenz-Bildungen gegen Antibiotika auf Fluorchinolone-Basis wie BAYERs BAYTRIL zu. „Diese sind bei Masthähnchen und Puten weit verbreitet, bei Rindern und Schweinen sind die Resistenz-Raten deutlich geringer“, antwortete die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Damit steigt auch die Gefahr der Übertragung von unbehandelbaren Krankheitskeimen auf den Menschen. Und im Fall von BAYTRIL ist dieses Risiko besonders hoch. Der Leverkusener Multi bietet nämlich für den Humanmedizin-Bereich mit CIPROBAY ebenfalls ein Medikament aus der Gruppe der Fluorchinole an, das sogar den Status eines Reserve-Antibiotikas für besonders schwierig zu behandelnde Infektionen besitzt. Konkrete Maßnahmen zur Einschränkung des Gebrauchs von Mitteln wie BAYTRIL in den Ställen wollen CDU und FDP trotzdem nicht vornehmen.

DRUGS & PILLS

58 XARELTO-Tote

Anfang des Jahres richtete die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Anfrage an das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM), um etwas über die Risiken und Nebenwirkungen von BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO zu erfahren (siehe auch SWB 2/13). Die Antwort war schockierend: 58 Meldungen über Todesfälle und 750 über schwere Nebenwirkungen wie Blutungen hatte das BfArM allein 2012 erhalten. Das Institut betont jedoch, dass „ein Kausalzusammenhang im Einzelfall nicht sicher belegt ist“ und bewertet das Risiko/Nutzen-Potenzial des Mittels weiterhin als „positiv“. Das Fachmagazin arznei-telegramm und die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ raten indes von dem Präparat ab.

FDA will weitere XARELTO-Daten

In den USA verzögert sich die Zulassung von BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO zur Nachbehandlung von Blutgerinnseln in der Herzkranz-Arterie weiter (siehe auch SWB 2/13). Bereits im Februar 2012 hatte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA in einem „Complete Response Letter“ Aufklärung über Todesfälle verlangt, die in den eingereichten Studien nicht dokumentiert sind, statt die Arznei zuzulassen. Anfang März 2013 stellte sie dem Konzern nun einen weiteren Brief mit der Aufforderung zu, fehlende Daten zum Sicherheitsprofil nachzureichen.

Neuer XARELTO-Test

BAYER lässt nicht locker. Obwohl der Gerinnungshemmer XARELTO viele Risiken und Nebenwirkungen hat (s. o.), testet das Unternehmen das Präparat für immer mehr Anwendungsgebiete. So begannen im März 2013 Phase-III-Studien mit XARELTO als Mittel zur Behandlung von Herzinsuffizienz bei gleichzeitig bestehender koronaler Herzkrankheit.

ONE-A-DAY-Pille schützt Herz nicht

Der Leverkusener Multi schreibt seinen Vitamin-Präparaten aus der ONE-A-DAY-Serie neben anderen medizinischen Wohltaten auch eine herz-stärkende Wirkung zu. Eine Studie der „Harvard Medical School“ mit den Vitaminen C und B sowie Beta-Carotin und einer Multivitamin-Kombination, an der 15.000 Männer teilnahmen, hat diese Aussage nun aber widerlegt. In der Vitamin-Gruppe traten der „Physicians Health Study II“ zufolge über einen Zeitraum von elf Jahren nicht weniger Herzinfarkte auf als in der Placebo-Gruppe. Zuvor hatten bereits andere Untersuchungen die Heil-Wirkungen der Produkte widerlegt. So wiesen finnische WissenschaftlerInnen sogar lungenkrebs-fördernde Effekte von Beta-Carotin nach, während ihre US-Kollegen bei ProbandInnen, die Beta-Carotin in Kombination mit Vitamin A eingenommen hatten, neben erhöhten Raten von Lungenkrebs auch solche von Herz/Kreislauf-Erkrankungen feststellten. Und nach einer 2011 im Journal of the American Medical Association veröffentlichten Expertise steigert Vitamin E das Risiko, Prostata-Krebs zu bekommen.

Netzhaut-Ablösungen durch CIPROBAY

Die Einnahme des BAYER-Präparats CIPROBAY und anderer Antibiotika auf Fluorchinolone-Basis kann zu Netzhaut-Ablösungen führen. Zu diesem Ergebnis kam eine ForscherInnen-Gruppe unter Leitung des Pharmazeuten Dr. Mahyar Etminan. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA sieht trotzdem keinen Anlass, die Fach-Informationen für MedizinerInnen zu aktualisieren. Sie will die Mittel zunächst nur unter verstärkte Beobachtung stellen und erst handeln, wenn weitere Untersuchungen den Befund bestätigen sollten.

Zuviel ANTRA im Einsatz

Krankenhaus-PatientInnen, die an Nieren-Erkrankungen, Gerinnungsstörungen oder an einer Blutvergiftung leiden, erhalten zum Schutz vor Blutungen der Magenschleimhaut oft Protonenpumpen-Inhibitoren wie BAYERs ANTRA mit dem Wirkstoff Omeprazol. Nach einer Untersuchung der Harvard University erfolgen die präventiven Gaben allerdings zu häufig. Nur bei 13 Prozent der Kranken mit einem erhöhten Blutungsrisiko mache die Einnahme Sinn, so die Wissenschaftler. Die Mittel haben nämlich beträchtliche Nebenwirkungen. Sie unterbinden die Magensäure-Produktion fast komplett, was nicht nur Bakterien ein gedeihlicheres Klima beschert und so den Ausbruch von Infektionen fördert, sondern auch die Kalzium-Gewinnung aus der Nahrung stört und auf diese Weise die Gefahr von Knochenbrüchen erhöht. Wegen solcher Gegenanzeigen warnen bundesrepublikanische MedizinerInnen bereits seit langem vor einem zu sorglosen Umgang mit den Präparaten, die hauptsächlich bei der Behandlung von Sodbrennen zum Einsatz kommen. Allerdings fruchteten ihre Warnungen nicht – seit einiger Zeit sind diese Medikamente nicht einmal mehr verschreibungspflichtig. Und nicht zuletzt deshalb verfünffachte sich der Verbrauch in den letzten zehn Jahren.

Neue Hormon-Spirale

BAYER bringt eine neue Hormon-Spirale mit dem Produkt-Namen JAYDESS bzw. SKYLA auf den Markt, die mit Levonorgestrel denselben Wirkstoff wie MIRENA hat, aber nicht mehr so einen großen Umfang hat. Als häufige oder sehr häufige Nebenwirkungen des Mittels zählt der Leverkusener Multi unter anderem Übelkeit, Unterleibs- und Kopfschmerzen, Schwindel, Durchfall und Menstruationsstörungen auf. Damit befindet JAYDESS sich ebenfalls in guter Gesellschaft mit MIRENA, unter deren Risiken und Nebenwirkungen mehr als jede zehnte Anwenderin leidet. 45.000 Meldungen über unerwünschte Arznei-Effekte hat allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA schon erhalten. Erste Schadensersatz-Klagen beschäftigen bereits die Gerichte (siehe RECHT & UNBILLIG).

Frankreich verbietet DIANE

In Frankreich durften Frauen BAYERs Hormon-Präparat DIANE anders als hierzulande auch zur Schwangerschaftsverhütung einsetzen. Nach dem Bekanntwerden von vier Sterbefällen verbot die Aufsichtsbehörde ANSM das Mittel jedoch (siehe auch SWB 2/13). Auch die Niederlande sahen Handlungsbedarf. Mit Verweis auf zehn Tote hat das „Dutch Medicines Evaluation Board“ ÄrztInnen geraten, die Pille neuen PatientInnen nicht mehr zu verschreiben. Darüber hinaus wird die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA sich mit dem Fall „DIANE“ beschäftigen.

Schlechte Noten für ASPIRIN COFFEIN

Die Stiftung Warentest hat Mittel gegen Regelschmerzen getestet und BAYERs ASPIRIN COFFEIN dabei mit „ungenügend“ bewertet. Grund für die schlechte Note war der Koffein-Zusatz. Dieser könne dazu führen, dass die Patientinnen die Arznei länger als nötig einnehmen, befanden die TesterInnen und gaben eine „6“.

Neues Lungenhochdruck-Mittel

BAYER hat einen Zulassungsantrag für eine Arznei zur Behandlung von Lungenhochdruck gestellt. Der Wirkstoff Riociguat soll in der Lunge ein Enzym stimulieren, das für eine Erweiterung der Blutgefäße sorgt und so die Sauerstoff-Aufnahme verbessert. Der Leverkusener Multi erwartet von dem Mittel einen Umsatz von 500 Millionen Euro im Jahr.

ALPHARADIN-Zulassung beantragt

Krebsmedikamente sind teuer, helfen zumeist wenig und haben allzuoft nur ein eingeschränktes Anwendungsgebiet. So auch das vom Leverkusener Multi gemeinsam mit dem norwegischen Unternehmen ALGETA entwickelte ALPHARADIN. Es ist zum Einsatz bei der Prostatakrebs-Art CRPC bestimmt, wenn eine Hormon-Behandlung erfolglos geblieben ist und sich zudem noch Metastasen im Knochen gebildet haben. Dann soll eine radioaktive Bestrahlung mit dem Wirkstoff Radium-223-Dichlorid das Wachstum der Tumor-Zellen hemmen. Bei den Klinischen Tests verhalf es Männern jedoch nur zu einem noch nicht einmal drei Monate längeren Leben. Trotzdem hat BAYER für das Medikament nun die Zulassung beantragt.

DHG hilft bei ProbandInnen-Suche

Bluter-Verbände beschenkt BAYER reichlich, gilt es doch, vergessen zu machen, dass in den 90er Jahren Tausende Bluter an HIV-verseuchten Blutprodukten des Konzerns starben, weil das Unternehmen sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner Hitze-Behandlung unterzogen hatte. So spendete der Leverkusener Multi im vorletzten Jahr der „Deutschen Hämophilie-Gesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten“ (DHG) 20.000 Euro. Zudem nutzt der Konzern die DHG, um ProbandInnen für Arznei-Tests zu rekrutieren. „Liebes DHL-Mitglied, viele Hämophile leiden immer wieder unter Schmerzen (...) Daher ist die Verbesserung der Schmerz-Therapie für Hämophile ein wichtiges Anliegen“ – mit diesem Schreiben forderte die Gesellschaft ihre Mitglieder auf, an einem Medikamenten-Versuch teilzunehmen. Sie hielt es dabei noch nicht einmal für nötig, BAYERs Namen zu nennen.

Mehr Transparenz in den USA

In den USA müssen BAYER & Co. bald alle Zuwendungen an MedizinerInnen oder Kliniken der Behörde „Centers for Medicare and Medicaid“ melden, welche die Angaben dann im Internet veröffentlicht. Unter den „Physician Payment Sunshine Act“ fallen unter anderem Beratungshonorare, Bewirtungen, Geschenke, Spenden, Forschungsaufträge, Reise-Finanzierungen und das Sponsoring von Forschungsaktivitäten. Bei Verstößen gegen die Auflagen sieht das Gesetz Strafen von bis zu einer Million Dollar vor. Um sich hierzulande das Schicksal einer solchen Verordnung zu ersparen, gehen die Pharma-Riesen in die Offensive und kündigen eine freiwillige Selbstverpflichtung zu mehr Transparenz im Gesundheitswesen an.

326 Pharma-Kooperationen

„Heutzutage kann kein Unternehmen den Anspruch mehr haben, alles alleine erreichen zu können“, sagte BAYER-Vorstand Wolfgang Plischke im November 2012 auf dem Presseforum „BAYER Innovations-Perspektive 2012“ zur Begründung dafür, immer mehr Forschungsaktivitäten ganz oder teilweise auszugliedern. Nach Plischkes Angaben hat allein die Pharma-Abteilung des Leverkusener Multis momentan schon 326 Kooperationsvereinbarungen mit Universitäten, Instituten oder anderen Firmen abgeschlossen.

BAYER & Co. sabotierten AMNOG

Nach dem Arzneimittel-Neuverordnungsgesetz müssen die Pharma-Firmen mit ihren neuen Arzneien ein Verfahren durchlaufen, das Kosten und Nutzen der Präparate bewertet, und sich anschließend – wenn das Präparat nicht durchfällt – mit den Krankenkassen auf einen Erstattungsbetrag einigen. Diesen wollen BAYER & Co. jetzt aber im Falle eines Falles nicht angeben. Sie haben stattdessen vor, der „Informationsstelle für Arznei-Spezialitäten“ (IFA) ihre Wunsch-Kalkulation zu melden und die Differenz zur verhandelten Summe als Rabatt zu deklarieren. Damit bliebe dann die erstgenannte Zahl auf der IFA-Liste die Referenz-Größe, an der sich andere Länder bei der Festlegung ihrer Pillen-Preise orientieren. Die GesundheitspolitikerInnen reagierten erbost auf das Vorhaben. So kritisierte Jens Spahn, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU: „Ich kann der Pharma-Industrie nur empfehlen, nicht – wie anscheinend geplant – aktiv gegen die Rechtsauffassung des Gesundheitsministers zu agieren. Das wäre ein Affront, der nicht ohne Folgen bleiben kann.“

Mehr Pillen in Russland

Der Leverkusener Multi will sein Pharma-Geschäft in Russland ausbauen und hat zu diesem Zweck einen Kooperationsvertrag mit dem einheimischen MEDSINTEZ-Konzern geschlossen. Die beiden Unternehmen beabsichtigen, auf dem Gebiet der diagnostischen Bildgebung sowie der Infektionen und der neurologischen Krankheiten zusammenzuarbeiten. Auch eine gemeinsame Vermarktung von Produkten streben die Multis an. „Die lokale Produktion unserer Präparate wird unsere Geschäftsentwicklung in diesem Wachstumsmarkt vorantreiben“, erklärte Pharma-Manager Andreas Fibig zu dem Deal.

Neue Krebs-Therapie?

Der Leverkusener Multi will wieder mal auf dem besten Wege sein, eine Krebs-Therapie auf Knopfdruck zu entwickeln. BAYERs Kooperationspartner vom „Deutschen Krebsforschungszentrum“ und vom Universitätsklinikum haben nämlich ein Enzym entdeckt, das eine große Rolle bei der Entstehung von Tumoren spielt. Und jetzt gilt es nur noch, einen Wirkstoff zu finden, der das Eiweiß HDAC11 blockiert, und schon ist der Krebs besiegt, frohlockt der Pharma-Multi. In der Praxis jedoch helfen die Mittel, die der Konzern bisher auf dieser Basis produziert hat, recht wenig. So verlängert BAYERs NEXAVAR das Leben der PatientInnen gerade einmal um zwei bis drei Monate und mutet ihnen dabei zudem noch starke Nebenwirkungen zu.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

EFSA: GAUCHO bienengefährlich

Zahlreiche Studien belegen die Bienengefährlichkeit von Pestizid-Wirkstoffen auf Neonicotinoide-Basis wie Imidacloprid (enthalten in BAYERs GAUCHO) und Clothianidin (PONCHO). Nun hat sich auch die Europäische Behörde für Lebensmittel-Sicherheit (EFSA) der Sache angenommen. Sie untersuchte Imidacloprid und Clothianidin gemeinsam mit der SYNGENTA-Substanz Thiamethoxam und bestätigte die bisherigen Resultate. „Die EFSA-Wissenschaftler haben etliche Risiken für Bienen durch drei Neonicotinoid-Insektizide ermittelt“, hieß es in einer Presse-Mitteilung. Die Europäische Kommission kündigte daraufhin an, über ein zunächst zweijähriges Verbot zu beraten. Der Leverkusener Multi aber zeigt sich immer noch beratungsresistent. Eine „allzu konservative Auslegung des Vorsorge-Prinzips“ warf er Brüssel vor. Dem Spiegel erklärte der Konzern derweil, das Bienensterben sei durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt und hielt fest, ein Bann der Mittel müsse „auf eindeutigen wissenschaftlichen Nachweisen“ basieren. Und nach Meinung von BAYERs europäischem Interessensverband ECPA hat die EFSA eben diese Nachweise nicht erbringen können, da sie nicht alle vorliegenden Studien mit in ihr Urteil einbezogen habe. Ob es aber tatsächlich zu einem Moratorium kommt, bleibt zweifelhaft, denn „Die Vertreter der EU-Staaten reagierten nach Angaben eines EU-Diplomaten verhalten auf die Vorschläge der Kommission“ wie dpa berichtete.

Hormonell wirksame Pestizide

Viele Pestizide wirken wie Hormone. Deshalb können sie den menschlichen Organismus aus dem Gleichgewicht bringen und zu Krebs, Stoffwechsel-Störungen, Unfruchtbarkeit und neurologischen Erkrankungen führen. Das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) hat jetzt eine Broschüre zu dem Thema veröffentlicht und in ihr auch die am häufigsten in Salat, Gurken und Tomaten nachgewiesenen Ackergifte mit solchen Nebenwirkungen aufgeführt. Unter ihnen befanden sich auch zahlreiche Substanzen aus dem Sortiment des Leverkusener Multis wie Propamocarb (enthalten in der Agro-Chemikalie VOLARE), Deltamethrin (K-OBIOL und PROTEUS), Bifenthrin (ALLECTUS), Cyproconazol (ALLO) und Pyrimethanil (CLARINET, FLINT STAR, MYSTIC, MYTHOS, SCALA, SIGANEX, VISION und WALABI).

Pestizide in Trauben

Das Chemische und Veterinär-Untersuchungsamt Stuttgart hat Tafeltrauben nach Pestizid-Rückständen untersucht. In 92 Prozent der einheimischen Früchte hat es Rückstände gleich von mehreren Agro-Chemikalien gefunden. Darunter waren auch viele Wirkstoffe, die in BAYER-Produkten ihr Unwesen treiben. Mit Spiroxamin (enthalten in INPUT) spürten die WissenschaftlerInnen überdies eine Substanz auf, die hierzulande gar keine Zulassungen für Tafeltrauben-Kulturen hat. Und bei Proben aus der Türkei überschritten Carbendazim (enthalten in DEROSAL) und Chlorthalonil (enthalten in BAYERs PRONTO PLUS BRAVO-PACK) sogar die zulässigen Grenzwerte.

EU überprüft Chlorpyrifos

Der Pestizid-Wirkstoff Chlorpyrifos, enthalten unter anderem in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER, gehört zur Gruppe der Organophosphate und ist deshalb besonders gefährlich. So kann er neueren Untersuchungen zufolge die Entwicklung von Embryos im Mutterleib stören und bei den Kindern später Gehirnschäden verursachen. Die EU-Kommission hat sich jetzt entschlossen, die Substanz einem Prüfverfahren zu unterziehen, obwohl diese noch eine Zulassung besitzt, was ein absolutes Novum darstellt.

Immer mehr Herbizid-Resistenzen

Immer mehr Unkräuter widerstehen den Herbiziden der Agro-Riesen, weshalb die FarmerInnen immer höhere Dosen Agro-Chemie ausbringen müssen. Warum das so ist, darüber sprach BAYERs oberster Herbizid-Forscher Dr. Hermann Stübler Ende November 2012 auf einem Symposion des Leverkusener Multis ganz offen. Die Industrie habe seit über 25 Jahren kein neues Anti-Unkrautmittel mehr entwickelt, unter anderem weil sich auf dem Markt oligopolistische Strukturen verfestigt hätten und es deshalb immer weniger Forschung auf diesem Gebiet gebe. In die Bresche springen sollen nach Ansicht der Symposionsteilnehmer jetzt staatliche Wissenschaftseinrichtungen. So schlug der Leiter des Max-Planck-Institutes für molekulare Physiologie, Dr. Lothar Willmitzer, vor, seine Einrichtung könnte in Zukunft gemeinsam mit BAYER & Co. nach neuen Wirksubstanzen fahnden.

Neue Herbizid-Kooperation

Da die handelsüblichen Herbizide immer mehr Resistenzen ausbilden (s. o.), vereinbarte BAYER eine Forschungskooperation mit MENDEL BIOTECHNOLOGY, um neue Wirkstoffe auf der Basis von pflanzen-eigenen Genregulations-Mechanismen zu entwickeln.

LIBERTY-Verkauf boomt

2012 hat das warme Wetter in den USA zu früheren Spritzrunden mit dem MONSANTO-Herbizid ROUND-UP

geführt und noch mehr Wildpflanzen gegen die Substanz immun gemacht (s. o.). Darum landete eine erhöhte Dosis Agro-Chemie auf den Feldern. Die FarmerInnen griffen nämlich vermehrt zu BAYERs Anti-Unkrautmittel LIBERTY, dessen Wirkstoff Glufosinat die EU wegen seiner Gefährlichkeit bereits verboten hat, und bescherten dem Leverkusener Multi so blendende Absatz-Zahlen.

Mehr Glufosinat aus Knapsack

Immer mehr Unkräuter bilden Resistenzen gegen das MONSANTO-Herbizid ROUND-UP aus (s. o.). Das steigert die Markt-Chancen von BAYERs LIBERTY, das der Konzern bevorzugt in Kombination mit gentechnisch gegen das Mittel immun gemachten Pflanzen verkauft. Darum will der Leverkusener Multi in Knapsack bei Köln nun die Produktion des Wirkstoffes Glufosinat steigern, obwohl dieser wegen seiner Gefährlichkeit EU-weit seine Zulassung verloren hat. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) protestierte gegen die Entscheidung. „Es ist unverantwortlich, im Ausland eine Anbautechnik zu forcieren, die mit der Verwendung eines hochgiftigen und bei uns verbotenen Pestizids verknüpft ist. Das Schicksal der Landarbeiterinnen und Landarbeiter in Lateinamerika oder Asien ist dem Konzern augenscheinlich gleichgültig!“, heißt es in der Presseerklärung der Coordination.

Brasilien verbietet Aldicarb

Das BAYER-Pestizid Aldicarb, vermarktet unter dem Namen TEMIK, gehört als Organophosphat zur Gefahrenklasse 1a - und damit zur höchsten. Die EU hat das Ackergift deshalb schon im Jahr 2007 aus dem Verkehr gezogen, wogegen der Leverkusener Multi sich mit Händen und Füßen gewehrt hatte. Im Herbst 2012 verhängte nun auch Brasilien ein Verbot. In den USA sind die Tage der Agro-Chemikalie ebenfalls gezählt. Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA gewährt dem Mittel jedoch noch eine Gnadenfrist bis Ende 2014.

PFLANZEN & SAATEN

Nr. 6 im Saatgut-Geschäft

Seit einiger Zeit baut BAYER das Geschäft mit Saatgut aus. 820 Millionen Euro setzte der Leverkusener Multi 2011 in diesem Segment um. Damit nahm er unter den globalen Top-Produzenten die Position sechs ein.

GENE & KLONE

Neue EYLEA-Indikationen gesucht

Gerade erst hat der Leverkusener Multi die Zulassung für sein gemeinsam mit der Firma REGENERON entwickeltes Gentech-Augenpräparat EYLEA zur Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – erhalten, da schaut er sich schon nach neuen Anwendungsgebieten um. Der Pharma-Riese stellte einen Antrag auf Genehmigung des Präparates zur Therapie von solchen Flüssigkeitsansammlungen in der Makula-Region des Auges, die nach einem Zentralvenen-Verschluss an der Netzhaut auftreten.

BAYER & Co. behindern Forschung

Die Patente, welche die Agro-Multis auf ihre Genpflanzen halten, gewähren ihnen weitgehende Rechte. So hat BAYER etwa durch das geistige Eigentum an der Sojabohne A5547-127 das Monopol auf die Untersuchungen von unvorhergesehenen Auskreuzungen dieser Labor-Frucht. Unabhängige WissenschaftlerInnen bleibt dagegen der Zugang zu dem Soja, Mais und Raps der Gen-Giganten versperrt. „Legal kann zu vielen kritischen Fragen keine wirklich unabhängige Forschung durchgeführt werden“, klagten deshalb ExpertInnen 2009 bei einer Anhörung der US-Regierung. Auf EU-Ebene stellt sich das nicht anders dar. Im vorletzten Jahr sah sich der damalige Verbraucherschutz-Kommissar John Dalli aus diesem Grund gezwungen, die Konzerne zu bitten, ForscherInnen ihre gen-manipulierten Arten zur Verfügung zu stellen, damit jene die Möglichkeit haben, selber Tests mit ihnen durchzuführen. Auf ein solches Goodwill ist die Europäische Union angewiesen, denn ein juristischer Anspruch auf eine Bereitstellung von A5547-127 und anderen Gen-Konstrukten besteht nicht.

WASSER, BODEN & LUFT

Gadolinium verunreinigt Gewässer

Nach einer Studie der Bremer „Jacobs University“ verunreinigt Gadolinium den Rhein. Der Wissenschaftler Prof. Dr. Michael Bau ermittelte von dem in BAYERs Röntgen-Kontrastmitteln GADOVIST und MAGNEVIST enthaltenen Stoff Konzentrationen, die mehr als das Zehnfache über den natürlichen lagen. „Erhöhte Gehalte an Gadolinium sind mittlerweile überall in der entwickelten Welt in Flüssen und vereinzelt auch im Trinkwasser zu finden“, hält Bau fest und forderte die Einführung eines Monitoring-Systems für diese zu den Seltenen Erden gehörende Substanz. Und dieses wäre umso nötiger, als der Stoff mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen behaftet ist (Ticker 3/11). So kann Gadolinium bei Nierenkranken ein unkontrolliertes Wachstum des Bindegewebes mit Todesfolge auslösen. Mit 230 Klagen von Opfern oder deren Angehörigen sah sich der Pharma-Riese deshalb bereits konfrontiert; aktuell laufen noch 40 Prozesse (Stand: 12.2.13). Auch die Aufsichtsbehörden haben das Gefährdungspotenzial bereits erkannt. So hat die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA jüngst strengere Auflagen für den Gebrauch von GADOVIST & Co. erlassen.

Diuron verunreinigt Gewässer

Der Pestizid-Wirkstoff Diuron, den BAYER seit einiger Zeit in Deutschland nicht mehr vertreibt, verunreinigt in Tateinheit mit anderen Substanzen immer noch die Ruhr. „Die Belastung der Ruhr mit Mikro-Schadstoffen ist ein ernstes Thema“, sagt deshalb der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes Remmel von den Grünen und kündigt politische Schritte an. An knapp zwei Prozent der Meßstellen überschritt Diuron die Grenzwerte.

Neue EU-Emissionsrichtlinie

Die neue Richtlinie der EU zu Industrie-Emissionen bleibt in ihren Vorschriften teilweise weit hinter den Standards auf anderen Kontinenten zurück. Während BAYER & Co. etwa in den USA nur drei Mikrogramm Quecksilber pro Kubikmeter Abluft ausstoßen dürfen, legt die Europäische Union einen Grenzwert von zehn Mikrogramm fest. Und bei Stickoxiden, von denen die Schlote der Industrie nun bereits schon seit 12 Jahren kontinuierlich höhere Mengen produzieren – BAYERs Wert für 2011: 3.700 Tonnen – wäre technisch längst weit weniger Belastung möglich, als Brüssel erlaubt. Darum forderten die Grünen und die Linkspartei, bei der Umsetzung der Direktive in nationales Recht schärfere Limits für Quecksilber und Stickoxide festzusetzen. Die SPD trat derweil dafür ein, die Umwelt-Auflagen für Müllmitverbrennungsanlagen, wie sie auch der Leverkusener Multi betreibt (SWB 3/11), denen für herkömmliche Müllverbrennungsanlagen anzugleichen, während sich Fachleute für härtere Auflagen Feinstaub und Ammoniak betreffend starkmachen. Die Regierungskoalition lehnte die Vorstöße jedoch ab.

BAYER-Chemie in Kosmetika

BAYER & Co. drängen mit ihrer Plaste & Elaste auf den Kosmetika-Markt. So finden sich in Zahnpasten, Dusch-Peelings und Kontaktlinsen-Reinigern viele Kunststoff-Produkte. Der Leverkusener Multi produziert beispielsweise Polyurethane zur Verstärkung der Haftkraft von Wimperntusche und Make-Ups. Diese Substanzen können nicht nur Gesundheitsstörungen verursachen, sondern auch die Umwelt schädigen, denn sie passieren die Kläranlagen unbehelligt. CDU und FDP wollen dem vorerst nicht Einhalt gebieten. „Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Bedarf, weitergehende gesetzliche Regelungen zu treffen“, heißt es in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen. Merkel & Co. stellen lediglich vage Maßnahmen im Rahmen der EU-Meeresstrategie-Richtlinie in Aussicht.

Schon wieder eine Altlast

Unter dem Pflaster des ehemaligen BAYER-Autohofs in Leverkusen schlummern vermutlich giftige Abfälle aus der Frühzeit des Konzerns, denn das Kataster-Amt der Stadt weist das Areal als Altlasten-Verdachtsfläche aus. Der Vergessenheit entrissen wurde die chemische Zeitbombe, als die Kommune einen neuen Standort für ihre Feuerwehr suchte. Dafür hatte sie nämlich das Areal des Unternehmens in die engere Wahl genommen und genauere Erkundigungen über das Grundstück eingezogen. Die Feuerwehrleute reagierten alarmiert auf die Informationen und lehnen den Autohof als neue Heimstatt ab. „Wer garantiert, dass wir keine Spätfolgen erleiden, wenn wir auf verseuchtem Boden unseren Dienst verrichten“, fragte einer von ihnen in einem Brief, der dem Leverkusener Anzeiger zuging.

DEROSAL verunreinigt Gewässer

Der BUND, der NABU und andere Initiativen haben Kleingewässer in Brandenburg auf Pestizid-Rückstände untersucht und erhebliche Verunreinigungen festgestellt. Unter den nachgewiesenen Ackergiften befand sich auch Carbendazim, das in dem BAYER-Produkt DEROSAL enthalten ist und wegen seiner hohen Halbwertzeit eine große Umweltgefahr darstellt. „Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass eine unzulässig hohe Schadstoff-Belastung der Gewässer die Regel ist. Die Vorschriften zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind folglich in hohem Maße unzureichend“, resümierte die Toxikologin Dr. Anita Schwaier vom Verein ZUKUNFT BIOSPHÄRE UND LEBENSRAUM.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

PCB-Grenzwerte waren zu hoch

Der Sonderkommission des Berliner Senats zur Prüfung gefährlicher Arbeitsstoffe zufolge galten in der Bundesrepublik lange Zeit zu lasche Werte für die „Maximale Arbeitsplatz-Konzentration“ (MAK) von Polychlorierten Biphenylen (PCB). Die ExpertInnen schlugen deshalb eine „drastische Absenkung des MAK-Wertes für höherchlorierte (...) Biphenyle von 0,1 auf 0,003 mg/m3“ vor. BAYER zählte lange zu den Hauptherstellern von PCB, die unter anderem als Weichmacher in Kunststoffen, Kühlmittel und Isoliermaterial Verwendung fanden. 1983 verbot der Gesetzgeber die Substanz. Aber die gesundheitsschädlichen Wirkungen der Substanz wie etwa Krebs machen sich nicht nur deshalb immer noch bemerkbar, weil sie zu den chemisch äußerst stabilen und sich in der Umwelt entsprechend langsam abbauenden Chlor-Verbindungen gehört und noch in zahlreichen alten Gebäuden steckt. Es kommen auch noch neue Belastungen hinzu, beispielsweise durch die PCB-Verbrennung in den Müll-Öfen des Leverkusener Multis.

Schlechte Noten für Körperlotion

Die „Stiftung Warentest“ hat BAYERs BEPANTHOL-Körperlotion mit „ungenügend“ bewertet, da sie bedenkliche Inhaltsstoffe wie potenziell krebserregende PEG-Derivate, giftige halogen-organische Verbindungen und andere gesundheitsschädliche Stoffe wie Paraffine und Silikone enthält.

NANO & CO.

Nano-Anlage genehmigt

Die Auftragsfertigung der Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit dem Produktnamen BAYTUBES führt für den Leverkusener Multi seine ehemalige Tochterfirma H. C. STARCK in Laufenburg aus. Bislang betreibt das Unternehmen die Anlage nur im Test-Modus, es stellte beim Regierungspräsidium Freiburg jedoch einen Antrag auf einen Normalbetrieb nebst einer Kapazitätserweiterung von 30 auf 75 Tonnen im Jahr. Da die Nano-Technologie Werkstoffe auf winzig kleine Größen schrumpfen lässt, wodurch diese unbekannte und nicht selten gefährliche Eigenschaften entwickeln, erhob nicht nur die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN Einspruch gegen das Projekt. 61 Einwendungen gingen bei den Behörden ein. Das Regierungspräsidium schenkte den KritikerInnen jedoch keinen Glauben. Es folgte lieber den Ansichten des von H. C. STARCK angeheuerten Gutachters Helmut Greim, der BAYER bereits im Holzgifte-Prozess gute Dienste erwiesen hatte, und erteilte die Zulassung für den ersten Großversuch mit der Nano-Fertigung im „Multimillionen-Maßstab“ (O-Ton BAYER). Der BUND verurteilte die Entscheidung, während die in Baden-Württemberg jüngst zu Regierungsehren gekommenen Grünen sie guthießen. An der Genehmigung gebe es nichts zu bemängeln, schließlich hätten mehrere Gutachten erwiesen, dass die Produktion keine Gefahr darstelle, verlautete den Stuttgarter Nachrichten zufolge aus dem Landesumweltministerium.

CO & CO.

Lkw-Unfall an Pipeline-Strecke

Mitte Januar 2013 prallte auf der Erkrather Neandertal-Brücke ein Lkw gegen die Leitplanke. Ein Stahl-Seil verhinderte gerade noch, dass der Laster in die Tiefe stürzte. So fiel nur ein Teil der Ladung hinab – dorthin, wo knapp zwei Meter unter dem Boden BAYERs umstrittene Kohlenmonoxid-Pipeline verläuft. Wäre sie schon in Betrieb und auch der Lastkraftwagen von der Brücke gekippt, hätte es einen Super-GAU geben können. Darum reagierte die Bezirksregierung Düsseldorf prompt: „Auch dieser Lkw-Unfall wird von der Bezirksregierung nochmals in die Sicherheitsprüfung einbezogen.“ Der Leverkusener Multi hingegen bestritt ein solches Risiko und verwies auf ein Gutachten des Unternehmens TÜV, für welches auf Brücken „nach den bisherigen Prüfungen eine Gefährdung nicht gegeben“ sei. Erich Hennen von der Initiative CONTRA PIPELINE macht derweil sogar noch weiter Gefahrenpunkte an Verkehrsnetzen aus wie etwa bei Mündelheim, wo die Giftgas-Leitung die B 288 kreuzt.

Hohe Pipeline-Folgekosten?

Für Erkrath hat der Bau von BAYERs zwischen Krefeld und Dormagen verlaufender Kohlenmonoxid-Pipeline hohe Folgekosten. Bürgermeister Arno Werner nannte in dem Zusammenhang vor allem nötig gewordene Veränderungen bei der Feuerwehr wie die Einstellung von mehr Personal, die Verbesserung der technischen Ausstattung und den Bau einer neuen Wache. Allein letzteres wird nach seinen Angaben ca. 13 Millionen Euro verschlingen. Der Anti-Pipeline-Aktivist Uwe Koopmann wollte es genauer wissen und hakte bei der Feuerwehr nach. Diese dementierte allerdings die Angaben Werners. „Die Planungen der Feuerwehr stehen in keinem Zusammenhang mit der CO-Pipeline“, heißt es in dem Antwort-Schreiben.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

ULTRAVIST-Rückruf

BAYER musste eine Rückruf-Aktion für sein Röntgen-Kontrastmittel ULTRAVIST starten, weil einige Chargen Verunreinigungen aufwiesen.

STANDORTE & PRODUKTION

Dormagener TDI-Anlage genehmigt

Ende Dezember 2012 erteilte die Bezirksregierung Köln BAYER di