Giftig, ätzend & explosiv

PFAS – die neue Gefahr

Asbest, DDT, PCBs – so die Namen einiger Stoffe, die bis in die Gegenwart hinein für Angst und Schrecken sorgen, obwohl BAYER & Co. sie längst nicht mehr in Umlauf bringen dürfen. Die Substanzen gehören nämlich zu den Ewigkeitschemikalien, die sich – wenn überhaupt – nur äußerst langsam abbauen. Jetzt drängen neue Ultragifte auf diese schwarze Liste: die PFAS. Und natürlich hat auch der Leverkusener Multi solche per- und polyfluorierten Alkylverbindungen im Angebot: Er zählt zu den zwölf weltgrößten Produzenten dieser Erzeugnisse.

Von Jan Pehrke

PFAS – noch kommt dieses Wort den meisten nur schwer über die Lippen, und das, wofür diese vier Buchstaben stehen: per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, noch schwerer. Aber es wird. Vor allem der Hollywood-Film „Vergiftete Wahrheit“, der die juristische Auseinandersetzung eines PFAS-Geschädigten mit einem Chemie-Konzern in den Mittelpunkt stellt, gab da Nachhilfe. Immer mehr Menschen wissen inzwischen, worum es sich bei diesen Substanzen handelt. Und wer bisher dachte, dass die Ultragifte Asbest, DDT und PCB keine Nachfolger mehr finden würden, weil BAYER & Co. für die Folgen bezahlt und ihre Lektion gelernt hätten, der oder die wurde eines Besseren belehrt. Mit den PFAS bekommen die alten Ewigkeitschemikalien Zuwachs. Auch die per- und polyfluorierten Alkylverbindungen gehören nämlich zu den Stoffen, die ihre schädliche Wirkung extrem lange entfalten und sich in der Umwelt sogar noch anreichern, weil es extrem stabile und darum nur schwer abbaubare Chemikalien sind.

Unter den Oberbegriff „PFAS“ fallen rund 12.000 verschiedene Erzeugnisse, die ein Charakteristikum teilen: Bei ihnen haben die WerkschemikerInnen die Wasserstoff-Atome ganz oder teilweise durch Fluor-Atome ersetzt. Diese sogenannte Fluorinierung dient zum einen dazu, die Effektivität zu steigern, bei Arzneien etwa für eine gute Bioverfügbarkeit zu sorgen, damit der Körper das Medikament gut aufnehmen kann. Zum anderen macht der Prozess die Substanzen stabiler. Sie halten Hitze ebenso stand wie den Effekten von aggressiven Chemikalien und sind quasi unkaputtbar. Die elektro-negativen Eigenschaften des Fluor-Atoms verschaffen den PFAS überdies eine wasser-, fett- und schmutzabweisende Wirkung. Damit nicht genug, weisen die Stoffe noch viele weitere Qualitäten auf.

Das verschafft ihnen zahlreiche Einsatz-Möglichkeiten, als wahre Tausendsassas gelten sie. Die Jahres-Produktion beläuft sich auf rund 320.000 Tonnen. Von Antibeschlagmitteln bis zu Zahnseide reicht die Liste der Anwendungen (siehe Kasten 1). In Outdoor-Kleidung halten sie den Regen ab. Auch in Lederwaren und Teppichen kommen sie zur Imprägnation zum Einsatz. In Antihaft-Beschichtungen von Bratpfannen und anderen Koch-Utensilien wirken die Stoffe, und in Pestiziden erfüllen die Substanzen die gegenteilige Funktion: Sie sorgen dafür, dass die Ackergifte einen besseren Halt auf den Pflanzen finden. Zudem optimieren sie – wie auch in Feuerlösch-Schaum – den Sprühvorgang. Dank ihnen verteilen sich die Mittel nämlich besser auf den Ziel-Objekten.

BAYER unter den Big 12

Deshalb tummeln sich PFAS in zahlreichen Wirkstoffen, die sich auch in BAYER-Pestiziden finden. Dazu gehören unter anderem Flufenacet, Bifenthrin, Diflufenican, Difluthrin, Flubendiamide und Isoxaflutole (siehe Kasten 2). Im Pharma-Sektor setzt der Leverkusener Multi ebenfalls auf die Substanzen, etwa in Arznei-Verpackungen. Überdies nutzt der Konzern Methanone und weitere PFAS als Zwischenprodukte in diversen Herstellungsprozessen (siehe Kasten 3). Der niederländischen Nichtregierungsorganisation CHEMSEC zufolge gehört BAYER damit zu den zwölf größten PFAS-Produzenten auf der Welt.

Gerade aber die Eigenschaften, die BAYER & Co. an den PFAS so schätzen, ihre Vielseitigkeit und ihre stabile chemische Struktur, bereiten auch die meisten Probleme. Der menschliche Organismus kriegt die Substanzen kaum klein, und auch in der Umwelt halten sie sich lange. Die US-amerikanische Umweltbehörde „Environmental Protection Agency“ (EPA) stuft die Stoffe nicht zuletzt deshalb schon in geringsten Mengen als extrem gefährlich ein: „Die EPA hält jeden PFAS-Gehalt für potenziell toxikologisch signifikant.“

Studien bestätigten diesen Befund. „Unsere Daten zeigen einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen PFAS im Blut und schädlichen Blutfetten, die mit einem kardiovaskulären Risiko assoziiert sind“, sagt die niederländische Neuroepidemologin Monique Breteler vom Bonner „Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen“. Aber nicht nur Herz/Kreislauf-Erkrankungen können die Tausendsassas befördern. Ihre Nebenwirkungen gehen weit darüber hinaus. So haben sie das Potenzial, Krebs, Diabetes und Fruchtbarkeitsstörungen auszulösen. Darüber hinaus vermögen sie die Leber zu schädigen sowie die Schilddrüsen-Funktionen und das Immunsystem zu schwächen (siehe Kasten 4).

PFAS sind überall

Diese Gefahren beunruhigen umso mehr, als sich PFAS wegen der breiten Palette ihrer Anwendungen fast überall in der Umwelt finden. Die Gewässer und die Böden weisen zum Teil große Belastungen auf. Besonders hoch sind die PFAS-Konzentrationen im Rhein. Als Eintragsquelle Nr. 1 firmiert der Chem„park“ Leverkusen. Die ehemalige BAYER-Tochter LANXESS stellte dort bis zum Frühjahr 2024 PFAS-Chemikalien her, deren Produktionsrückstände die Kläranlage des Chem„park“-Betreibers CURRENTA nicht in ausreichendem Maß aus den Abwasser-Strömen herausfiltern konnte. Der Großeinsatz der Feuerwehr bei der großen Explosion im Entsorgungszentrum am 27. Juli 2021, die sieben Menschenleben forderte, steigerte das Aufkommen der Substanzen in dem Fluss dann noch einmal. Rund zwei Kilogramm PFAS enthielt das Lösch- und Ereigniswasser nach Angaben des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums. Das alles macht Leverkusen zu einem der rund 300 PFAS-Hotspots in Deutschland.

Die Last trägt jedoch hauptsächlich Holland, denn dahin strömen die Giftfrachten. Sie treiben flussabwärts bis in die Nordsee. Die Flut spült die Chemikalien jedoch teilweise wieder an Land. Besonders in den Meeresschäumen halten sie sich. Darum warnte das niederländische Gesundheitsministerium im Sommer davor, Kinder und Hunde darin spielen zu lassen. Alarm schlagen auch die Wasserwerke des Landes, denn sie gewinnen Trinkwasser aus dem Rhein. „Wir sehen in unserem Trinkwasser PFAS-Chemikalien, die aus Leverkusen stammen“, hält etwa Gerald Stroomberg vom Verein der Fluss-Wasserwerke fest: „Diese Ewigkeitschemikalien verschwinden nicht einfach wieder, sondern bleiben lange bei uns.“ Im September 2024 schrieben die holländischen Trinkwasser-Versorger deshalb einen Brandbrief an die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke und appellierten an sie, Grenzwerte für PFAS-Einleitungen in den Rhein zu erlassen. „Unsere Trinkwasser-Quelle für fünf Millionen Menschen in den Niederlanden verdient das höchstmögliche Schutz-Niveau“, hieß es darin.

Auch viele Böden sind verseucht. Einen großen Eintragsweg stellen Klärschlämme dar, die in der Landwirtschaft als Dünger zum Einsatz kommen. „Grundsätzlich sind PFAS in geringen Konzentrationen überall in Böden nachweisbar“, so das Umweltbundesamt in seiner Veröffentlichung „PFAS – gekommen, um zu bleiben“. Im Staub, in der Luft und im Regenwasser wurden WissenschaftlerInnen ebenfalls schon fündig. Die beiden ForscherInnen Klaus Günther Steinhäuser und Ingo Valentin resümieren in dem Magazin Umwelt & Gesundheit: „Die vielfältigen Emissionen und die großräumige Verteilung der Einträge führen zu einer ubiquitären Belastung der Umwelt.“ Und damit auch zu einer Belastung der menschlichen Gesundheit. So antwortete etwa die PFAS-Geschädigte Carla Bartlett in ihrem Prozess gegen die Chemie-Firma DUPONT auf die Frage des Richters nach der Entstehung ihrer Krebs-Krankheit lapidar mit dem Satz: „Ich habe Wasser getrunken“.

Erste Restriktionen

Aber so langsam tut sich ein bisschen was. In den USA stellte die Biden-Administration im Oktober 2021 einen „Plan zur Bekämpfung der PFAS-Verschmutzung“ mit einem ganzen Maßnahmen-Katalog vor. Ende 2022 hat die US-amerikanische Umweltbehörde EPA dann zwölf PFAS-Chemikalien in Pestiziden verboten. Einige Bundesstaaten gehen noch viel weiter. Maine hat bereits einen konkreten Ausstiegsplan für alle nicht unbedingt nötigen PFAS-Anwendungen erarbeitet, der 2026 greift. Ab diesem Jahr sind die Ewigkeitschemikalien in Koch-Utensilien, Textilien, Kosmetika und Produkten für Kinder nicht mehr erlaubt. Dann kommen sukzessive immer mehr Erzeugnisse hinzu, bis 2032 alle PFAS aus Dingen des täglichen Gebrauchs verschwunden sind. Minnesota, Vermont, Connecticut und Colorado haben ähnliche Regelungen getroffen. Entsprechende Pläne haben Kalifornien, New York und andere Bundesstaaten.

Im April diesen Jahres hat die US-Regierung landesweite Trinkwasser-Richtlinien festgesetzt, die Grenzwerte für fünf gängige PFAS-Klassen vorsehen, um „100 Millionen Menschen vor PFAS zu schützen“. Zudem beschloss sie Limits für Umweltbelastungen durch die Stoffe. Damit wollen Biden & Co. Einträge in Trinkwasser-Quellen minimieren. Den Kommunen stellen sie darüber hinaus 21 Milliarden Dollar aus dem Infrastruktur-Fonds zur Verfügung, damit sie bessere Möglichkeiten haben, die Gifte aus den Wasserleitungen fernzuhalten. Auch an die PFAS, die durch Industrie-Emissionen in die Umwelt gelangen, wollen die Demokraten ran. Ihre PFAS-Roadmap dürfte nach dem Wahlsieg Donald Trumps allerdings in einer Sackgasse enden.

Die Europäische Union hat die Gruppe der PFOS verboten, weil sie unter die Stockholm-Konvention der besonders gefährlichen Substanzen fallen, die POPs (Persistant Organic Pollutans). Zudem erließ sie Restriktionen für sechs weitere PFAS-Klassen. BAYER & Co. wussten sich jedoch zu helfen. Der Beratungsfirma VALUESTREAM zufolge „kam es zu Fällen sog. ‚bedauernswerter Substitutionen‘ – dabei wurde direkt nach der Regulierung eines Stoffes ein anderer Stoff am Markt eingeführt, der über die gleichen Eigenschaften verfügt und genauso schädlich für Mensch und Natur ist“.

Darüber hinaus schrieb die EU Höchstgrenzen für PFAS-Rückstände in Lebensmitteln und Kosmetik-Artikeln vor und plant, Ewigkeitschemikalien in Verpackungen und Feuerlöschschaum zu untersagen. Im September 2024 erließ Brüssel zudem Beschränkungen für den PFAS-Stoff Unecafluorhexansäure – allerdings mit großzügigen Ausnahmeregelungen z. B. für die Verwendung in Halbleitern, Batterien oder für mit „grünem“ Wasserstoff betriebene Brennstoff-Zellen.

Die EU-Trinkwasser-Richtlinie von Ende 2020 enthält ebenfalls Bestimmungen zu PFAS. 2023 setzte sie die Ampel-Regierung in nationales Recht um. So gilt ab 2026 ein Grenzwert von 100 Nanogramm pro Liter für die summierten Konzentrationen von 20 PFAS und ab 2028 einer von 20 Nanogramm für vier besonders harte Fälle. Das stellt die Wasserwerke allerdings vor Probleme, denn sie sind nicht dafür gerüstet, diese Limits einzuhalten. Dazu müssen die Versorger viel Geld in Technik investieren und beispielsweise Aktivkohle-Filter installieren. Martin Weyand vom „Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft“ besteht deshalb auf dem Verursacher-Prinzip und fordert eine Beteiligung der Industrie an den Kosten. „Es kann nicht sein, dass die Bürger für diese Aufbereitungsanlagen zahlen müssen“, so Weyand.

Aber auch eine große Lösung steht EU-weit an, eingebracht von Deutschland, Norwegen, den Niederlanden, Dänemark und Schweden: übergreifende PFAS-Restriktionen, die alle Stoff-Gruppen und Anwendungen umfassen. Nur Pestizide, Biozide und Arzneimittel sind ausgenommen, weil diese Substanzen nicht unter die REACH-Verordnung zur Regulierung von Chemikalien fallen.

BAYER & Co. auf 180

Den Unternehmen laufen Sturm gegen dieses Ansinnen. „Ein pauschales Verbot der gesamten PFAS-Stoffgruppe ohne eine differenzierte stoff- und anwendungsspezifische Bewertung ist nicht angemessen“, meint der „Verband der chemischen Industrie“. Auch der „Bundesverband der deutschen Industrie“ (BDI) sieht die „breite PFAS-Beschränkung mit Sorge“. Der „Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau“ und der „Verband der Elektro- und Digitalindustrie“ sprechen sich ebenfalls dagegen aus. In den Augen der beiden Präsidenten Karl Haeusgen und Gunter Kegel haben die Ewigkeitschemikalien zwar „in einigen Fällen“ durchaus eine gesundheitsschädigende Wirkung auf Mensch und Tier, „[a]ber die Antwort auf dieses Problem kann und darf nicht ein Generalverbot einer ganzen Stoffgruppe sein, will man das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Und es wäre auch nicht zielführend, ein solches Generalverbot mit zahlreichen Ausnahmen zu flankieren“, schreiben sie in der FAZ. Natürlich schließen sich BAYER und BASF da an. Ein mögliches Verbot dürfe nicht die Verwendung von PFAS in Schlüsselsektoren verhindern, so die beiden Chemie-Multis gegenüber der Tagesschau.

BAYER & Co. drohen mit Abwanderung und sehen einmal mehr das Abendland bzw. den „Wirtschaftsstandort Europa“ untergehen. Ein Bann hätte „fatale Auswirkungen auf die Industrie-Produktion in allen Branchen, auf die Arbeitsplatz-Sicherheit, die Planungssicherheit der Unternehmen, zukünftige Innovationen sowie auf fast alle Hochtechnologie-Anwendungen“, konstatiert Nora Schmidt-Kesseler, die Hauptgeschäftsführerin der Nordost-Chemieverbände.

Und dann hat die Industrie sich noch etwas ganz Schlaues ausgedacht. Weil sich die PFAS – ihrer Allgegenwart geschuldet – auch in Windrädern, Brennstoffzellen-Membranen und Lithiumionen-Batterien finden, betont sie deren Bedeutung für die Klima-Politik. Als „Schlüsselkomponenten für die Herstellung von grünem Wasserstoff, Batterien für Elektrofahrzeuge und Solarzellen, die alle zu sauberer Energie und zur Reduzierung von Emissionen beitragen“, bezeichnet der Chemie-Multi CHEMOURS die PFAS in einem Artikel, für den er sich beim Webportal Euractiv Platz erkaufte. „Die Regulierungsbehörden müssen die wesentliche Rolle der chemischen Industrie für die künftigen Innovationen anerkennen, die zur Realisierung einer neuen green economy erforderlich sind“, fordert der CHEMOURS-Manager Gerardo Familiar. „Ohne die Fluor-Chemie gibt es keinen Green Deal“, lautet das Resümee des mit dem Warnhinweis „promoted content“ versehenen Textes. Der BDI teilt Familiars Ansicht selbstverständlich. Ein Verbot hätte zur Folge, „dass wir bei zentralen technologischen Themen der europäischen Transformation zur Klimaneutralität in nicht erwünschte Zielkonflikte geraten“, warnt die Lobby-Organisation. Nette Aussichten eröffnen uns da diejenigen, die durch ihren immensen CO2-Ausstoß selbst einen gehörigen Anteil an der Erderwärmung haben: entweder giftfrei in die Klima-Katastrophe oder außen „Prima Klima“ und innen ganz viel PFAS.

Im August 2024 schrieben rund 500 Unternehmen einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie verlangten von der Politik, statt ganze Stoffgruppen zu verbieten oder deren Gebrauch stark einzuschränken, Einzelfall-Prüfungen auf der Basis eines risiko-basierten Ansatzes durchzuführen. Diesen spielen BAYER & Co. immer gegen den gefahren-orientieren Ansatz aus, wenn mal wieder ein Stoff wegen seines Gefährdungspotenzials in die Schlagzeilen gerät und Diskussionen über Maßnahmen beginnen. Gefährlichkeit ist nämlich eine objektive Eigenschaft einer Substanz, weshalb sie auch nach eindeutigen Schutz-Vorkehrungen wie einem Verbot verlangt. Risiko ist hingegen ein relativer Begriff. Es steht in Abhängigkeit zu anderen Faktoren wie etwa der Wirkungsschwelle – „die Dosis macht das Gift“. Darum brauchen die Hersteller für einen nach einem solchen Kriterium begutachteten Stoff keine so starken Konsequenzen zu fürchten; in der Regel tun es da Grenzwerte.

Aufs Briefeschreiben beschränkte sich die politische Landschaftspflege der Konzerne jedoch nicht. Sie bearbeiteten die Bundestagsabgeordneten auch direkt. Das deutsche Lobby-Register weist entsprechende Bemühungen von 3M, BASF, BAYER, CHEMOURS, DAIKIN CHEMICAL, DUPONT, EXXON MOBILE, GORE, HONEYWELL, MERCK und SOLVAY aus. BAYER selbst setzte sich dabei schwerpunktmäßig für PFAS im Pharma-Bereich ein. „Angesichts des geplanten EU-Verbots von PFAS fordert BAYER die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass PFAS in der Arzneimittelproduktion weiterhin erlaubt bleibt. Dies ist notwendig, um die Arzneimittelproduktion in Europa und die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu sichern“, heißt es in dem Register-Eintrag.

Aber nicht nur BAYERs Berliner Verbindungsbüro entfaltete Aktivitäten, auch der Brüsseler Ableger legte sich kräftig ins Zeug. Daneben heuerte der Agro-Riese zur Einfluss-Arbeit bei der Europäischen Union noch die PR-Agentur EUTOP – „Ihr Partner für Governmental Relations“ – an. Zusätzlichen Beistand liefern am EU-Sitz der „Bundesverband der deutschen Industrie“, der „Verband der Chemischen Industrie“ und vor allem dessen europäisches Pendant CEFIC. Die Organisation verfügt über einen Jahres-Etat von zehn Millionen Euro und ist damit der Top-Lobbyist am Platze. Das reichte dicke, um eine PFAS-Spezialeinheit zu gründen, die „FluoroProducts and PFAS for Europe“ (FPP4EU), der BAYER und 13 weiter Hersteller angehören. FPP4EU fordert nichts weniger als eine „zeitlich unbegrenzte Ausnahmeregelung für PFAS, die in der Industrie verwendet werden“ und mahnte die EU, bei ihrem Regulierungsvorschlag, „primäre und sekundäre finanzielle Auswirkungen“ mitzubedenken. „[D]as Streben nach einem wettbewerbsfähigen, widerstandsfähigen und nachhaltigen Europa“ dürfe dabei nicht auf der Strecke bleiben, mahnten BAYER & Co. Dafür nahmen sie sich VertreterInnen der EU-Kommission auch gleich zwei Mal persönlich zur Brust, wie das CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (CEO) herausfand. Und in den USA hat der Chemie-Verband „American Chemistry Council“, der auch den Leverkusener Multi zu seinen Mitgliedern zählt, eine Klage gegen die neue, Grenzwerte für PFAS vorsehende Trinkwasser-Richtlinie eingereicht.

Gefahren waren bekannt

Dabei wusste die Industrie früh um die Gefahren. Während in medizinischen Fachblättern erst Ende der 1990er Jahre erste Artikel über die Gesundheitsgefährdung durch PFAS erschienen, waren die Chemie-Multis schon Jahrzehnte früher im Bilde. Ein DUPONT-Wissenschaftler bezeichnete PFAS bereits 1970 als „hochgiftig, wenn sie inhaliert werden“. „Der Teufel, den sie kannten“ ist deshalb passenderweise die Studie überschrieben, die interne Firmen-Dokumente durchforstete. So sagte dann auch der Anwalt Robert Bilott, der die Vorlage für die Hauptfigur in dem Film „Vergiftete Wahrheit“ war: „Es waren die Dokumente aus den Unternehmen selbst, (…) die mir die Augen geöffnet haben. Und der Grund, warum wir diesen Bauern vertreten haben und warum wir bis heute solche Fälle betreuen, ist das üble Verhalten der Konzerne.“

Trotzdem wiegeln die Unternehmen ab. Der BAYER-Konzern etwa steht weiter in Treue fest zu seinem Pestizid Flufenacet, obwohl bei der Zersetzung – wie auch bei Fluopyram – der PFAS-Stoff Trifluoressigsäure (TFA) als Metabolit entsteht. „[D]ass es keine Hinweise auf ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder für die Umwelt gibt“, antwortete der Global Player auf eine Anfrage der taz. Der Wirkstoff werde „in Europa seit über 25 Jahren sicher verwendet“ und überhaupt seien alle seine Produkte „sicher für Mensch und Umwelt, wenn sie entsprechend der Anwendungshinweise verwendet werden“, hält er fest. Dabei hat der Leverkusener Multi das Pestizid-Abbauprodukt bei der obligatorischen EU-Einstufung gemäß der Chemikalien-Verordnung REACH selbst als „vermutlich reproduktionstoxisch beim Menschen“ bezeichnet.

Und TFA ist nicht irgendein PFAS, sondern das PFAS. „Derzeit sind die TFA-Konzentrationen um Größenordnungen höher als die von anderen PFAS – und um Größenordnungen höher als die von anderen Pestiziden und Pestizid-Metaboliten“, konstatieren Hans Peter H. Arp und seine MitautorInnen in der Studie „The Global Threat from the irreversible Accumulation of Trifluoroacetic Acid (TFA)“.

In fast jedem Gewässer findet sich diese Ewigkeitschemikalie. Und die Initiative GLOBAL 2000 wies in zehn von 19 Mineralwässern Spuren von Trifluoressigsäure nach, was auf Grundwasser-Verunreinigungen hindeutet.

Nicht umsonst hat das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ deshalb im Oktober 2024 die Zulassung von Flufenacet widerrufen. Und zwei Monate später schlug die EU-Kommission ein Verbot vor.

Die Politik beugt sich

Im Großen aber beugt sich die Politik wieder mal vor den Konzernen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht sich lediglich für einen differenzierten Umgang mit den Ultragiften aus: „Bessere Regulierung dort, wo es für den Verbraucherschutz notwendig ist, aber keine Überregelung für die Wirtschaft, wo es Wachstum und Technologie-Entwicklung hemmt.“ Umweltministerin Steffi Lemke bezeichnet die Fülle der PFAS-Hotspots in Deutschland mit 300 stark kontaminierten Arealen zwar als „erschreckend“, plädiert aber ebenfalls bloß für Einschränkungen. „PFAS sollen überall dort ersetzt werden, wo dies bereits heute oder in absehbarer Zeit möglich ist“, verlautet aus ihrem Ministerium. „Wir brauchen eine starke Chemiebranche, die für ihre Weiterentwicklung zu nachhaltiger Chemie Planungssicherheit und klare Rahmenbedingungen bekommen muss“, meint Lemke. Sie kündigt dazu sogar einen eigenen Beitrag an: „Außerdem wollen wir Anreizsysteme für kluge und innovative Alternativen schaffen, um damit neue Märkte für die chemische Industrie zu erschließen.“ Bundeskanzler Olaf Scholz nahm BAYER & Co. derweil auf ihrer Verbandstagung alle Befürchtungen. „[A]uch bei PFAS setzen wir uns für eine praktikable und ausgewogene Regulierung für Sie ein. Darauf können Sie sich auch für die Zukunft verlassen. In den Brüsseler Dschungeln ist es ja wichtig, dass man einen klaren Kompass hat“, sagte er am 12. September auf dem „Chemie & Pharma Summit 2024“.

Aber die Brüsseler Dschungel lichten sich, nicht zuletzt dank der Kettensägen made in Germany. Für PFAS ist da jetzt gut durchkommen. Am 20. November haben Deutschland, Norwegen, die Niederlande, Dänemark und Schweden Hand angelegt und ihren eigenen strengen Regulierungsvorschlag einer Revision unterzogen. Die offiziellen Eingaben von BAYER & Co. als Reaktion auf die erste Fassung bewirkten den Meinungsumschwung. „Die zusätzlichen Informationen, die im Rahmen der Konsultation 2023 vorgelegt wurden, führen auch dazu, dass geprüft wird, ob andere Beschränkungsoptionen als ein Verbot das Ziel erreichen, die PFAS-Emissionen während ihres gesamten Lebenszyklus‘ deutlich zu reduzieren“, halten die Länder in Tateinheit mit der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA fest. Das gelte besonders für solche Verwendungen und Sektoren, „für die Informationen vorgelegt wurden, die zeigen, dass die sozioökonomischen Auswirkungen eines Verbots unproportional hoch sind“, heißt es in der Stellungnahme. Das Arbeitsplatz-Argument hat also offensichtlich wieder einmal verfangen.

Das ganze Jahr 2025 geht nun erst einmal für die Überarbeitung des Regulierungsvorschlags drauf. Anschließend durchläuft er wieder ein Konsultationsverfahren. Erst dann irgendwann will die Chemikalien-Agentur mit einer Empfehlung für den Umgang mit den PFAS um die Ecke kommen. Und die Verantwortung für den ganzen Prozess teilen sich Industrie-Kommissar Stéphane Séjourné und Umweltkommissarin Jessika Roswall, die eine große Gemeinsamkeit haben: Beide haben sich bisher nicht groß mit Umweltfragen befasst.

Großer Widerstand

Ohne Druck von außen wird sich daher kaum etwas bewegen. Und diesen Druck gibt es. Seit der Landwirt Wilbur Tennant mit Hilfe von Robert Bilott erfolgreich gegen DUPONT vor Gericht zog, weil sein in der Nähe der Chemie-Fabrik weidendes Vieh verendete, häufen sich die juristischen Auseinandersetzungen. BASF beispielsweise sieht sich mit über 4.000 Klagen konfrontiert und musste bereits über 300 Millionen Euro für Vergleiche aufbringen. 3M zahlte schon 10,3 Milliarden Dollar und DUPONT, CHEMOURS und CORTEVA jeweils über eine Milliarde.

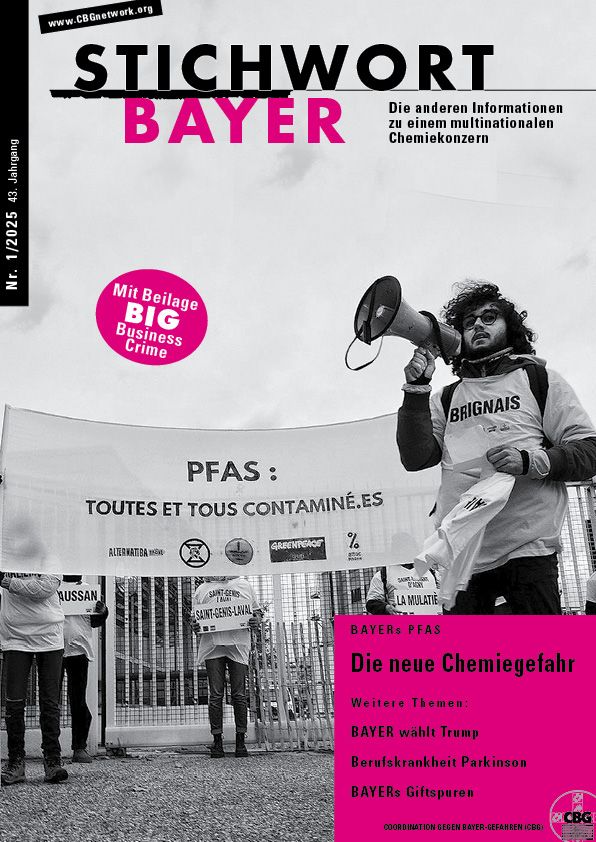

Auch gehen immer mehr Menschen gegen die PFAS-Belastungen auf die Straße. So fanden sich Ende Mai 2024 im französischen „Tal der Chemie“ nahe Lyon über 500 AktivistInnen zusammen, um einen Produktionsstopp zu fordern. In Belgien, den Niederlanden, den USA, Schweden, Dänemark und Italien kam es ebenfalls schon zu Protesten.

Im November 2023 schrieb die INVESTOR INITIATIVE ON HAZARDOUS CHEMICALS Briefe an die 50 größten Produzenten von PFAS und anderen gefährlichen Chemikalien, darunter die deutschen Unternehmen BASF, BAYER, COVESTRO, EVONIK und LANXESS. Darin forderte die Organisation die Multis unter anderem auf, einen detaillierten Ausstiegsplan zu entwickeln. Und Anfang Dezember 2024 appellierten zahlreiche WissenschaftlerInnen, Umweltgruppen und andere Initiativen in einem Offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, nicht vor der Industrie-Lobby einzuknicken und den vorliegenden Regulierungsvorschlag zu verwässern: „Gemeinsam mit allen unterzeichnenden Gruppen und zivilgesellschaftlichen Organisationen bitten wir Sie, eine ungestörte Fortsetzung der Evaluierung des sehr weitgehenden PFAS-Beschränkungsvorschlags in unveränderter Form zu unterstützen, damit eine deutliche und zeitnahe Reduzierung der PFAS-Emissionen erreicht werden kann.“

Auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gehört zu den Unterzeichnern des Schreibens, das der BUND und das Europäische Umweltbüro (EBB) initiiert haben. Zudem wird die Coordination das Thema „PFAS“ auf die Tagesordnung der nächsten BAYER-Hauptversammlung setzen. ⎜

PFAS sind überall

Outdoor-Kleidung, Imprägniermittel, Pizza-Kartons, Kosmetika wie etwa Wimperntusche, Zahnseide, Backpapier, Pestizide, Bratpfannen-Beschichtungen, Kontaktlinsen, Feuerlöschschaum, Plastik-Behältnisse, Skiwachs, Spielzeug, Bodenbeläge, Batterien für E-Autos, Möbel, Toilettenpapapier, Kältemittel für Wärmepumpen, Schuhe, Antibeschlagmittel für Brillengläser, Fotopapier, Klebeetiketten, Spezialfarben und -lacke, Elektrogeräte, Mobiltelefone, Windräder, Pharmazeutika wie Tränenersatzmittel, Kochgeschirr, medizinische Geräte wie Resektoskope, Arzneimittel-Verpackungen, Kettenfett, Brennstoffzellen, Sonnenschutzmittel, Haarschampoos

BAYERs PFAS-Pestizide

Bifenthrin, Diflufenican, Difluthrin, Flubendiamide, Fluopicolide, Fluopyram, Flufenacet, Imidacloprid, Inpyrfluxam, Isoxaflutole, Oxyfluorfen, Pyrasulfotole, Spiromesifen, Sulfentrazone, Tembotrione, Tetraniliprole, Trifloxystrobin

BAYERs PFAS-haltige Zwischenprodukte

1,3,4-Thiadiazole, 2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)

1,3-Cyclohexanedione, 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-, ion(1-),potassium (1:1)

Benzoic acid, 2-(methylthio)-4-(trifluoromethyl)-

Benzoic acid, 2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]

Benzoyl chlorid, 2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)

Benzoyl chlorid, 2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]

Methanone, (5-hydroxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]-, potassium salt (1:1)

PFAS-Gesundheitsrisiken

Fettleibigkeit

Verringertes Geburtsgewicht

Schwächung des Immunsystems

Schwächung der Schilddrüsen-Funktionen

Diabetes

Leberschäden

Herz/Kreislauferkrankungen

Anstieg des Cholesterinspiegels

erhöhtes Risiko für Brust-, Nieren- und Hodenkrebs

erhöhter Blutdruck

Schädigungen des Embryos im Mutterleib

Fruchtbarkeitsstörungen