Protest gegen BAYER & Co.

Auch in diesem Januar zog es die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN wieder nach Berlin, um gemeinsam mit VertreterInnen der bäuerlichen Landwirtschaft, Umwelt-Initiativen sowie VerbraucherInnen-Verbänden auf die Straße zu gehen und eine Agrar-Wende zu fordern. Sie selbst legte dabei den Schwerpunkt auf die gesundheitlichen Risiken und Nebenwirkungen von Pestiziden im Allgemeinen und Parkinson im Besonderen.

Von Jan Pehrke

„Wer profitiert hier eigentlich?“ – unter dieser Leitfrage standen die diesjährigen „Wir haben Agrarindustrie satt“-Proteste in Berlin. Die LandwirtInnen sind es nicht, denn sie sind die schwächsten Glieder der Nahrungsmittel-Lieferkette und erhalten für ihre Erzeugnisse keine fairen Preise. Und die VerbraucherInnen sind es auch nicht. Für gesunde Ernährung steht die in den Supermärkten erhältliche Massenware aus deutschen und anderen Landen nämlich nicht gerade. Die Kühe, Rinder, Schweine und Hühner, die ihr kurzes Leben in der Massentierhaltung fristen, zählen schon gar nicht dazu. Und für die Umwelt stellt das gegenwärtige agro-industrielle Modell ebenfalls eine große Belastung dar. Sie ächzt unter den Pestizid-Rückständen, Düngemittel-Einträgen und den Kohlendioxid-Emissionen der Landwirtschaft.

Aber es profitieren dennoch so einige, und die wurden entlang der Demonstrationsroute dann auch aufgespürt. So postierte sich die CHRISTLICHE INITIATIVE ROMERO mit dem Transparent „Wer profitiert von steigenden Lebensmittel-Preisen?“ vor einer ALDI-Filiale. Die Antwort auf „Wer profitiert von industrieller Landwirtschaft?“ hielt der Jugendblock mit seinem Standort beim „Deutschen Bauernverband“ parat. Und auch zur Klärung der Fragen nach den Profiteuren von verfehlter Agrar-Politik, von Ackerland in Investoren-Hand, von Tierfabriken und gepanschtem Honig fanden sich an dem Tag die richtigen Adressen.

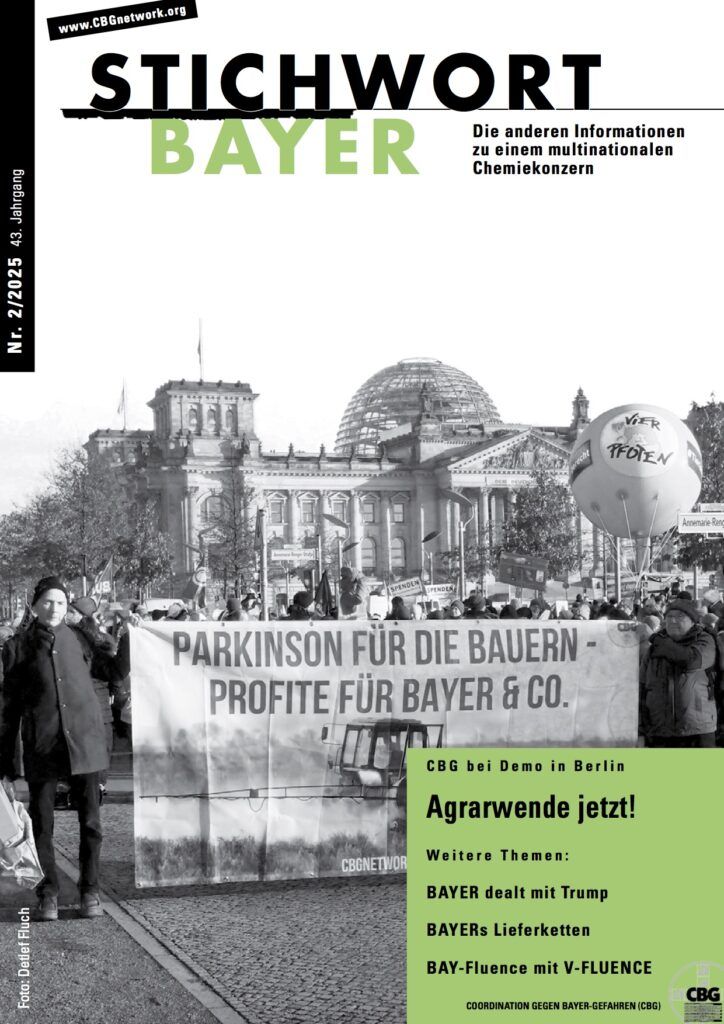

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) erwartete die Demonstrierenden in der Nähe des „Verbandes der Chemischen Industrie“ und des „Industrieverbandes Agrar“, denn sie fragte auf ihrem Banner „Wer profitiert vom Handel mit gesundheitsschädlichen Pestiziden?“. Auf einem weiteren Transparent wurde die Coordination konkreter. „Parkinson für die Bauern – Profite für BAYER & Co.“ stand darauf zu lesen.

Das erregte die Aufmerksamkeit einer Frau. Sie berichtete von einem Fall in ihrer Familie. Ihr Vater, ein Bauer, ist betroffen. Immer wieder habe sie ihn vor den Agro-Chemikalien gewarnt, klagte sie. Durch das CBG-Banner fühlte sie sich jetzt bestätigt und machte ein Foto davon, um es dem Vater zu zeigen.

Er teilt sein Schicksal mit Tausenden seiner KollegInnen. Nicht umsonst wurde Parkinson deshalb im letzten Jahr – endlich – als Berufskrankheit bei LandwirtInnen anerkannt. Die damit verbundenen finanziellen Lasten tragen allerdings allein die Bauern und Bäuerinnen: Ihre Berufsgenossenschaft hat die Beiträge um satte 20 Prozent erhöht. Die Agro-Riesen hingegen bleiben ungeschoren. Die Coordination forderte darum in Berlin, dem Verursacher-Prinzip Geltung zu verschaffen und die Konzerne zur Kasse zu bitten.

Der Workshop

Auf ihre Anregung hin widmete sich auch das Begleitprogramm von „Wir haben Agrarindustrie satt“ dem Thema. Nach der Demo fand bei der Heinrich-Böll-Stiftung ein Workshop zu „Parkinson als Berufskrankheit von LandwirtInnen“ statt. Der Toxikologe Peter Clausing vom PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) gab einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand und zitierte eine Studie, die 53 von 288 untersuchten Pestiziden bescheinigte, Parkinson auslösen zu können. Bei den Zulassungsverfahren spiele das allerdings keine Rolle, kritisierte Clausing. BAYER & Co. müssten keine neurotoxikologischen Studien vorlegen. Die EU verbucht das in den Genehmigungsbescheiden einfach als „Daten-Lücke“. Wie der Autor dieses Artikels in seinem Beitrag berichtete, hatten im Fall von Glyphosat WissenschaftlerInnen in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet eindringlich an die EU appelliert, das Herbizid wegen der von ihm ausgehenden Parkinson-Gefahr aus dem Verkehr zu ziehen, allerdings vergeblich. Dabei ist diese „Nebenwirkung“ ihm zufolge bereits seit Langem bekannt. Die CBG berichtete erstmals 1999 über entsprechende Veröffentlichungen. Pehrke bezeichnete es deshalb als Skandal, dass BAYER & Co. den Tatbestand immer noch leugnen. Sie schwadronieren stattdessen von einem komplexen und in der Medizin angeblich noch nicht vollständig geklärten Krankheitsgeschehen und wollen höchstens Korrelationen nicht aber Kausalbezüge erkennen, so der CBGler.

Jörg Heinel von der IG BAU, die rund 800.000 abhängig Beschäftigte aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau und Floristik vertritt, sprach von bisher 3.100 Fällen unter LandwirtInnen und LandarbeiterInnen. Die Anerkennungsquote liegt laut Heinel bei – ungewöhnlich hohen – 90 Prozent. Allerdings können SaisonarbeiterInnen keine Anträge stellen, obwohl gerade sie viel mit Pestiziden umgehen – die Berufskrankheitsregelung gilt nämlich nur für „qualifizierte“ Kräfte. Auf 27.000 Euro pro Betroffenem bezifferte der Gewerkschaftler, der auch dem Vorstand der „Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ (SVLFG) angehört, die Behandlungskosten. Die Gesamt-Summe setzte ein SVLFG-Kollege von Heinel auf unglaubliche 270 Millionen Euro an.

Da stellt sich natürlich die Frage nach der Beteiligung von BAYER & Co. von selbst. Der Workshop diskutierte hier etwa die Möglichkeit der Einführung einer Pestizid-Steuer, die es in Dänemark schon gibt. Vom Klage-Weg riet der Vertreter der SVLFG nach schlechten Erfahrungen eher ab. Auch wenn er wie alle TeilnehmerInnen die Anerkennung von „Parkinson“ als Berufkrankheit bei LandwirtInnen begrüßte, sah er noch viele Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung: „Die Schlacht ist noch lange nicht geschlagen.“

Wertschöpfung & -schätzung

Auch mit der auf der Demonstration aufgeworfenen – und vor den Toren von ALDI beantworteten – Frage „Wer profitiert von steigenden Lebensmittel-Preisen?“ beschäftigten sich Veranstaltungen im Begleitprogramm vertiefend. Sie vermaßen das Spannungsfeld zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung und suchten nach Möglichkeiten, beides zusammenbringen. „Faire Erzeuger-Preise“ lautete hier das Stichwort. Bei dem Preis-Anstieg im Lebensmittel-Sektor, den Lisa Völkel vom „Bundesverband der Verbraucherzentralen“ auf über 34 Prozent seit 2020 taxierte, sollte das doch eigentlich drin sein, mag mensch meinen. Aber weit gefehlt, das Geld stecken sich andere ein.

Das, was Molkereien und Lebensmittel-Ketten zahlen, decke noch nicht einmal seine Produktionskosten, klagte der Milchbauer Elmar Hannen vom „Bundesverband Deutscher Milchviehhalter“ auf dem Podium. Er müsse sogar in Vorleistung treten und seine ganze Milch bei einer Molkerei abliefern, ohne den Preis zu erfahren. Gezahlt wird erst nachher – nach Kassenlage. Die Oligopole in der nachgelagerten Lieferkette – es gibt nur noch acht große Molkereien und mit ALDI, LIDL, EDEKA und REWE vier große Lebensmittelhändler – spielen da ihre ganze Macht aus.

Etwas ins Wanken geriet diese nach den vorletzten Bauernprotesten, die im Herbst 2019 stattfanden. Die Molkereien und Lebensmittel-Konzerne mussten sich bewegen und boten den LandwirtInnen Gespräche an. Der Agrar-Dialog Milch verlief jedoch im Sande. Der „Deutsche Bauernverband“ nahm erst gar nicht teil. Die dort organisierten Großbauern und -bäuerinnen haben kein gesondertes Interesse an fairen Preisen und Wertschätzung. Sie können gut damit leben, dass die Subventionen aus Brüssel das Geld zuschießen, das von ALDI & Co. nicht kommt. Zudem fürchten die Milchbarone, durch faire Preise ihre Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten zu verlieren. Aber nicht nur deshalb kam der Dialog nicht voran. Er war gezwungen, im Ungefähren zu verharren, denn Zahlen durften nicht auf den Tisch. Die hätten nämlich einen Verdacht auf Preisabsprachen geweckt und das Kartellamt auf den Plan gerufen. Darum gingen die Milchbauern und -bäuerinnen in Verhandlungen mit nur jeweils einer Molkerei und einem Lebensmittel-Konzern, Naarmann und REWE. Und dabei kam auch etwas heraus: die von der REWE-Tochter PENNY bei der Markteinführung zu 1,29 Euro angebotene „faire Milch“. In ihre Kalkulationskosten flossen Posten wie Tierwohl-Maßnahmen, Verzicht auf Gentech-Futter, Förderung von Familienbetrieben und eine langjährige, Planungssicherheit gewährende Vertragsdauer ein. Das kann jedoch nicht die Lösung sein, auch wenn es jetzt schon mehr solcher Drei-Parteien-Verträge, z. B. für Fleisch, gibt. Nicht zuletzt, weil auch diese Waren sich am Markt bewähren oder zumindest einen PR-Mehrwert abwerfen müssen. Von Letzterem konnte die REWE-Vertreterin auf dem Podium, die für „Public Affairs“ zuständige Managerin Emilie Bourgoin, an dem Tag schon so einiges einfahren.

Scholz blockt

Schon weiter geht da der Vorschlag der EU-Kommission, Molkereien nach Artikel 148 der Gemeinsamen Markt-Organisation zu Verträgen mit den LandwirtInnen zu verpflichten, die Vereinbarungen über den Preis der Milch, die Liefermenge und die Qualität enthalten. Im Januar 2025 forderten die ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT, der Bund deutscher Milchviehhalter, der BUND und zahlreiche andere Verbände Bundeskanzler Olaf Scholz in einem offenen Brief auf, sich bei Sitzung des Europäischen Agrarrates Ende des Monats dafür einzusetzen und „von extremen Bedenken und Zurückhaltung geprägte Positionierung“ zu dieser Frage aufzugeben. Das tat Scholz jedoch nicht. Er wirkte hingegen tatkräftig daran mit, den Vorschlag auf die lange Bank einer EU-internen Folgeabschätzung zu schieben. Rückendeckung erhielt der Sozialdemokrat dafür vom Bundesrat. Die Länderkammer forderte die Bundesregierung auf, in Brüssel gegen das Vorhaben zu stimmen.

Auch zu einer Lösung auf nationaler Ebene und einer entsprechenden Änderung der „Verordnung zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich“ kam es nicht, obwohl Landwirtschaftsminister Cem Özdemir dafür eintrat.

Lisa Völkel plädierte überdies für die Einrichtung einer Preisbeobachtungsstelle, um herauszufinden, bei welchen Gliedern der Lieferkette das Geld hängenbleibt. Martin Häusling, Öko-Bauer und agrar-politischer Sprecher im EU-Parlament, hielt das nicht für nötig. Nach seinem Dafürhalten reichen da Alltagsbeobachtungen völlig aus. So riet er, sich einmal die Liste der reichsten Deutschen anzuschauen. Darunter wären nämlich viele, die in der Lebensmittelbranche zu ihren Millionen gekommen wären wie etwa die ALDI-Brüder oder der LIDL-Gründer.

Das Webportal agrarheute zählt unter Berufung auf das Manager Magazin dazu noch die Familien Oetker, Claas (Landmaschinen) und Haub (ehemalige Besitzer von NETTO, PLUS und KAISER), den Molkerei-Besitzer Theo Müller und den Fleisch-Produzenten Tönnies auf. Fazit von agrarheute: „An der Landwirtschaft ist mehr zu verdienen als in der Landwirtschaft“.

Und das trifft natürlich auch auf BAYER, BASF & Co. zu. Darum liegt hier der Ansatzpunkt, um eine Situation zu ändern, in der die Lebensmittel-Produzenten nicht kostendeckend arbeiten und die Lebensmittel-KonsumentInnen sich immer mehr Produkte kaum noch leisten können. Völkel verwies auf eine Umfrage der Verbraucherzentralen, wonach sich 29 Prozent der Befragten in anderen Bereichen einschränken, um genug Geld für ihre Ernährung zu haben.

Kritik an BAYER & Co.

Global gesehen stellt sich die Lage noch prekärer dar, wie Morgan Ody vom internationalen Agrar-Bündnis LA VIA CAMPESINA auf der Auftakt-Kundgebung anprangerte: „733 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger, während die Profite der multinationalen Unternehmen der Agrarindustrie in die Höhe gehen.“ Auch Quammar Abbas vom PAKISTAN KISSAN RABITA COMMITTEE kritisierte das Treiben von Big Agro. „In Pakistan und im gesamten globalen Süden erleben wir aus erster Hand das systematische Vordringen von Konzern-Interessen in die Landwirtschaft. Deutsche Unternehmen wie BAYER und BASF sind dabei führend. Sie setzen auf gentechnisch veränderte Organismen, Hybridsaatgut und Agrochemikalien und kriminalisieren die jahrhundertealten Traditionen des Schützens und Tauschens von Saatgut!“, so Abbas.

Eine Agrar-Wende – und zwar weltweit – ist also dringender denn je. Aber die Entwicklung geht in die andere Richtung. In Europa etwa haben die Proteste der LandwirtInnen im Wesentlichen nur dazu geführt, alte Umweltauflagen aufzuweichen und neue gar nicht erst in Kraft treten zu lassen. Andere Forderungen, die das vorherrschende Produktionssystem in Frage stellen wie die nach einem Ende der Bodenspekulation oder nach einer Stärkung der kleineren Höfe gegenüber den Agrar-Fabriken, blieben unerfüllt.

Umso wichtiger war es, in Berlin den Protest gegen dieses Rollback zum Ausdruck zu bringen und zu demonstrieren, wie viele Menschen das gegenwärtige, Mensch, Tier und Natur schädigende agro-industrielle Modell ablehnen. ⎜