Die Coordination gegen BAYER-Gefahren hat heute Gegenanträge zu gefährlichen Pharmaprodukten zur BAYER-Hauptversammlung am 26. April in Köln eingereicht. Die Gegenanträge werden auch auf der website des Konzerns veröffentlicht.

Gegenantrag zu TOP 2: Der Vorstand wird nicht entlastet

Der BAYER-Konzern ist für eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Problemen verantwortlich. Der Vorstand trägt hierfür die Verantwortung, weswegen ihm die Entlastung zu verweigern ist. Es folgt eine Auswahl aktueller Problemfälle.

Kennzeichnung Gentechnik

BAYER beteiligte sich mit einer Spende in Höhe von 2 Mio. Dollar an einer Kampag-ne amerikanischer Chemie-Unternehmen, mit der eine Initiative zur Deklaration gen-technisch veränderter Lebensmittel gestoppt wurde. Die im Bundesstaat Kalifornien eingebrachte Proposition 37, die eine Kennzeichnungspflicht nach europäischem Vorbild forderte, wurde parallel zur Präsidentschaftswahl am 6. November zur Ab-stimmung gebracht. Die Unternehmen investierten über 40 Millionen Dollar in ihre Werbekampagne - rund zehnmal so viel wie die Befürworter der Initiative.

Dies ist ein klassisches Beispiel für doppelte Standards: in Europa ist die Deklaration von gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen selbstverständlich. In den USA hinge-gen soll eine solche Kennzeichnung mit fadenscheinigen Argumenten verhindert werden. Die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern werden dadurch mit Füßen getreten.

Exorbitantes Marketing

Fast zehn Milliarden Euro gab BAYER im vergangenen Geschäftsjahr für Werbung und Vertrieb aus, mehr als ein Viertel des gesamten Umsatzes. Für Forschung und Entwicklung hingegen wurden lediglich drei Milliarden Euro aufgewendet.

Unter die Vertriebskosten fällt der gesamte Graubereich des Pharma-Marketings: Medikamentenproben, Ärzte-Fortbildungen, Pharmareferenten, Spenden an medizi-nische Fachgesellschaften, Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Ausgaben für Lobbyverbände etc.

Trotz dieser gigantischen Summen werden die Aktionäre im Geschäftsbericht mit gerade einmal acht Zeilen abgespeist (siehe Seite 213). Eine aussagekräftige Auf-schlüsselung wurde von BAYER – trotz wiederholter Nachfrage der Coordination ge-gen BAYER-Gefahren - nicht veröffentlicht. Riesige Summen lassen sich auf diese Weise bequem verstecken und einer Kontrolle durch die Aktionäre oder die Öffent-lichkeit entziehen.

Im Geschäftsbericht gibt der Konzern an, die Steigerung der Kosten für Vertrieb und Werbung um über zehn Prozent gehe vornehmlich auf die Einführung neuer Medi-kamente wie Xarelto zurück. Einmal mehr zeigt sich, dass die hohen Medikamenten-preisen nicht durch Forschungskosten, sondern durch das exorbitante Marketing verursacht werden.

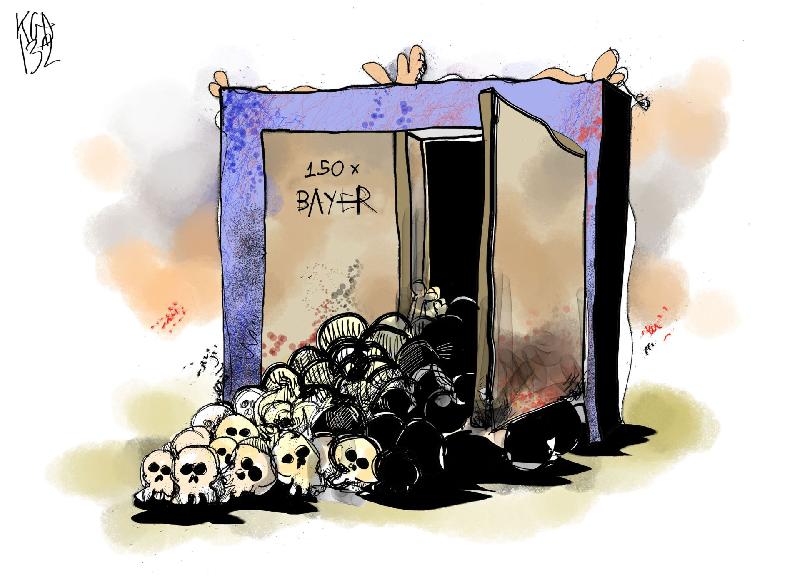

Tödliche Pharma-Studien in Indien

Nach Angaben der indischen Regierung sterben jährlich hunderte Probanden bei der Durchführung von Klinischen Studien. Eine Aufstellung des Drugs Controller General of India (DCGI) für 2011 zeigt, dass allein bei Pharma-Tests von Novartis 57 Test-personen starben. Auf der Liste folgen BAYER und Pfizer mit je 20 Todesfällen. Be-reits im Zeitraum von 2007 bis 2010 waren bei Tests von BAYER 138 Inderinnen und Inder ums Leben gekommen, allein vier Personen starben an Nebenwirkungen des umstrittenen Gerinnungshemmers Xarelto. BAYER zahlte den Hinterbliebenen Entschädigungen von lediglich 5.250 Dollar.

Firmen wie Novartis, BAYER und Pfizer setzen das Leben indischer Probanden wis-sentlich aufs Spiel. Recherchen vor Ort zeigen immer wieder, dass die Studienteil-nehmer nicht über die Gefahren der getesteten Medikamente informiert werden – häufig wissen sie nicht einmal, dass sie an einer Studie teilnehmen. Es ist daher heuchlerisch, wenn die Pharmaunternehmen behaupten, in Indien dieselben Stan-dards anzulegen wie in Europa.

Der Grund für die Verlagerung der Tests nach Indien ist - neben den niedrigeren Kosten - vor allem die geringe behördliche Aufsicht. Eine vom indischen Parlament beauftragte Untersuchungskommission stellte jüngst gravierende Mängel bei der Arzneimittel-Aufsichtsbehörde CDSCO fest: „Über Jahrzehnte hinweg hat sie vor allem den Interessen der Pharma-Industrie gedient und darüber die Interessen der Verbraucher vernachlässigt“, resümiert der Bericht. So hat sich die CDSCO in Zulas-sungsverfahren für Medikamente auf Gutachten von Experten verlassen, denen die Medikamenten-Hersteller die Hand geführt haben. Als ein Beispiel nennt die Unter-suchung Xarelto von BAYER mit dem Wirkstoff Rivaroxaban: „Die drei Expertisen für Rivaroxaban (BAYER), eine Arznei zur Blutverflüssigung, sind fast identische Ko-pien.“ Die Gesundheit der Probanden wird wissentlich aufs Spiel gesetzt.

Vor wenigen Wochen wurde BAYER in China zu einer Entschädigung von rund 50.000 Euro an eine Teilnehmerin einer Xarelto-Studie verurteilt. Die Klägerin hatte die Tests nur knapp überlebt.

Gegenantrag zu TOP 3: Der Aufsichtsrat wird nicht entlastet

Der Aufsichtsrat kommt seiner Kontrollfunktion ungenügend nach und soll da-her nicht entlastet werden. Es folgen Beispiele einer verantwortungslosen Konzernpolitik, die vom Aufsichtsrat mitgetragen wird:

Fehlbildungen durch Duogynon

Wegen Kosten in fünfstelliger Höhe müssen die Opfer des hormonalen Schwanger-schafts-Tests Duogynon darauf verzichten, den Prozess gegen die Firma BAYER fortzuführen. BAYER konnte sich nur wegen angeblicher Verjährung aus der Affäre ziehen. Selbst der zuständige Richter am Berliner Landgericht, Dr. Holger Matthies-sen, hatte das Unternehmen mit den Worten "Ein Weltkonzern wie BAYER sollte den Dialog suchen, da kann ich sie nur ermahnen!“ aufgefordert, auf die Betroffenen zuzugehen.

Der Fall Duogynon ist in seiner Dimension nur mit dem Contergan-Skandal ver-gleichbar. Wie bei Contergan wurden mit dem Medikament trotz aller Hinweise auf drohende Fehlbildungen jahrelang Profite gemacht.

Mitarbeiter von Schering hatten frühzeitig vor den Risiken von Duogynon gewarnt. So schrieb ein für Schering arbeitender Wissenschaftler im November 1967 an die Fir-menleitung: „Die offenkundige Korrelation zwischen der Zunahme von Missbildungen und dem Verkauf des Schwangerschaftstests erscheint ziemlich alarmierend.“ 1969 forderte die britische Behörde Committee on Safety of Drugs von Schering die Her-ausgabe der Duogynon-Labordaten. Nach Auswertung der Unterlagen wurde auf den Schachteln eine Warnung angebracht, wonach das Präparat wegen des Risikos von Fehlbildungen nicht in der Schwangerschaft eingenommen werden dürfe. Sche-ring strich daraufhin in Großbritannien die Indikation Schwangerschaftstest, nicht jedoch in Deutschland.

Im Raum steht auch der Vorwurf, dass Schering Anfang der 80er Jahre Wissen-schaftler bestochen hat, damit diese die Unbedenklichkeit von Duogynon bestätigen. Bayer hat dies weder vor Gericht wirksam bestritten noch öffentlich entkräftet. Im jüngsten Prozess war hierzu ein ehemaliger Schering-Mitarbeiter als Zeuge benannt worden.

Gefährliche Antibaby-Pillen

Seit Jahren fordern die Opfer von Antibabypillen wie Yasmin und Yaz ein Verbot aller Pillen mit erhöhtem Risikopotential. BAYER weigert sich beharrlich, auf die Forde-rung einzugehen, obwohl zahlreiche Studien die Gefährlichkeit der Präparate bele-gen.

Im Widerspruch dazu vereinbarte der Konzern mit rund 4.800 Anspruchsstellerinnen in den USA Vergleiche über eine Summe von einer Milliarde US-Dollar. Hinzu kom-men 13.600 Frauen, mit denen noch kein Vergleich geschlossen wurde. Geschädig-te Frauen in europäischen Ländern hingegen gehen bislang vollkommen leer aus.

In der Bilanz 2012 musste BAYER Sonderaufwendungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro für weitere Rechtsstreitigkeiten zurückstellen. Die Summe übersteigt damit den Versicherungsschutz.

Wegen der erhöhten Gefahren werden die Kosten für Yaz und Yasmin in Frankreich künftig nicht mehr erstattet. Die französische Regierung will hierdurch den Absatz der Präparate eindämmen. Außerdem überprüft die europäische Arzneimittelbehör-de EMA auf Antrag von Frankreich die Zulassung der Pillen.

Alle Präparate mit dem Hormon Drospirenon müssen umgehend vom Markt genom-men werden. Eine weitere Zulassung ist nicht zu rechtfertigen. Mit einem freiwilligen Einlenken von BAYER ist jedoch nicht zu rechnen, so lange die Entschädigungen nicht die Gewinne durch den Verkauf übersteigen – eine zynische Rechnung!

Tierversuche

Rund 6 Prozent aller Tierversuche in Deutschland gehen auf das Konto von BAYER. Der Konzern „verbrauchte“ im vergangenen Jahr 147.000 Tiere, hinzu kamen 23.000 Tiere bei externen Auftragsinstituten. BAYER hat wiederholt mit umstrittenen Testla-boren wie Professional Laboratory and Research Services (PLRS) und Huntingdon Life Sciences (HLS) kooperiert, die für tierquälerische Methoden bekannt sind.

Das Beispiel des BAYER-Präparats Lipobay zeigt, dass schwerwiegende Nebenwir-kungen durch Tier-Experimente nicht vorhersehbar sind. BAYER hatte dem Präparat nach zahlreichen Tierversuchen eine “ausgezeichneten Gesamtverträglichkeit attes-tiert. Dennoch verursachte Lipobay bei über 100 Patienten einen schweren Muskel-zerfall mit Todesfolge.

Tierversuche sind nicht nur gegenüber Tieren, sondern auch gegenüber Menschen unverantwortlich. Sie dienen nicht der Sicherheit von Patienten, sondern in erster Linie der rechtlichen Absicherung der Pharma-Hersteller. Tierbasierte Verfahren sind wissenschaftlich überholt und ethisch nicht länger vertretbar. BAYER ist daher aufge-fordert, seine Pharma-Forschung auf tierversuchsfreie Verfahren umzustellen. Durch Computersimulationen, Tests an Zellkulturen und mit Hilfe von Biochips lässt sich die Verstoffwechslung neuer Wirkstoffe im menschlichen Körper besser darstellen als durch Tierversuche.

Um Mitteilung der Gegenanträge sowie der Begründung darf ich gemäß §§ 125, 126 AktG bitten.