AKTION & KRITIK

Keine Gewerkschaften in Kolumbien

Der kolumbianische Gewerkschaftler Guillermo Correa Montoya hat bundesdeutsche Unternehmen dafür kritisiert, an ihren Standorten in dem Land keine Beschäftigten-Vertretungen zu dulden. Neben dem Verhalten von SIEMENS und DHL rügte der stellvertretende Leiter der Gewerkschaftsschule ENS auch die Geschäftspolitik des Leverkusener Multis. „Ein anderes Beispiel ist die BAYER AG. Die hat eine Firmengeschichte von mehr als hundert Jahren in Kolumbien, aber weder im Werk Barranquilla noch in jenem in Cali gibt es eine Gewerkschaft. Das ist kein Zufall“, so Correa Montoya in einem Interview des Neuen Deutschland. In Nordamerika versucht der Konzern ebenfalls zu verhindern, dass die Beschäftigten sich organisieren. So hat er in Emeryville die Gründung einer Gewerkschaft hintertrieben, indem er mit Stellen-Streichungen drohte und die BelegschaftsvertreterInnen als „Schmarotzer“ diffamierte, die es nur auf die Beiträge der ArbeiterInnen abgesehen hätten (Ticker 3/11). Und auf den Philippinen kündigte der Pharma-Riese Anfang der 2000er-Jahre GewerkschaftlerInnen mit fadenscheinigen Begründungen, was ihm sogar eine Klage wegen Verletzung der OECD-Richtlinien für Global Player einbrachte.

CBG gegen Produktionserweiterung

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat Einspruch gegen das Vorhaben BAYERs eingelegt, am Standort Brunsbüttel die Produktion des Kunststoff-Zwischenprodukts MDI zu erweitern (siehe auch STANDORTE & PRODUKTION). Nach Ansicht der Coordination berücksichtigen die Pläne die Möglichkeit eines Austrittes großer Mengen des Giftgases Phosgen nicht in ausreichendem Maße. So will das Unternehmen die Anlage zwar mit einer Einhausung schützen, womit er einer langjährigen Forderung der Umweltverbände nachkommt, diese aber nicht aus Beton, sondern nur aus Blechplatten errichten. Zudem verzichtet der Konzern auf eine so genannte Ammoniak-Wand als zweites Sicherheitssystem. Darüber hinaus hält die Fertigungsstätte den Mindestabstand zu bewohnten Gebieten nicht ein.

Antibiotika: CBG schreibt Aigner

1.734 Tonnen Antibiotika landeten nach Angaben der Bundesregierung 2011 in den Tier-Ställen. Mittel aus der Gruppe der Fluorchinolone, zu denen BAYERs BAYTRIL zählt, waren mit acht Tonnen dabei. Einen Umsatz von 118 Millionen Euro machte der Leverkusener Multi in diesem Marktsegment weltweit mit dem Produkt – und produzierte dabei Risiken und Nebenwirkungen en masse. Darum sandte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) einen Offenen Brief an die Adresse von Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. „Der übermäßige Einsatz antimikrobieller Substanzen führt zur Entwicklung resistenter Erreger. Immer mehr Menschen sprechen daher auf eine Behandlung mit Antibiotika nicht mehr an – eine mitunter tödliche Gefahr“, heißt es in dem Schreiben. Im Fall von BAYTRIL ist diese Gefahr besonders groß. Der Leverkusener Multi bietet nämlich für den Humanmedizin-Bereich mit CIPROBAY ebenfalls ein Medikament aus der Gruppe der Fluorchinole an, das sogar den Status eines Reserve-Antibiotikas für besonders schwierig zu behandelnde Infektionen besitzt. Darum forderte die CBG die Ministerin auf, den Gebrauch von BAYTRIL in der Massentierhaltung zu verbieten und daran zu arbeiten, mittelfristig alle Antibiotika aus den Zuchtbetrieben zu verbannen.

BAYERs Steuergeheimnis

Auf der von TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) veröffentlichten Transparenz-Rangliste der 105 größten Global Player landete BAYER auf Platz 25. Während der Pharma-Riese für seine Angaben zur Konzern-Organisation die volle Punktzahl erhielt und für diejenigen zu seinen Antikorruptionsprogrammen 8,1 von 10 möglichen, bekam er nur zwei Punkte für seine Auskunftsfreudigkeit in bezug auf die im Ausland gezahlten Steuern. Die TI-Vorsitzende Edda Müller kritisierte diese Verschwiegenheit des Leverkusener Multis und anderer bundesdeutscher Firmen: „Unternehmen sollten länder-spezifische Zahlen wie Umsatz, Vorsteuer-Ergebnis und Steuern veröffentlichen. Nur so können Bürger dieser Länder feststellen, inwieweit Unternehmen Zahlungen an die Regierungen tätigen, Gelder verschwunden sind oder durch entsprechende Konstruktionen Steuern vermieden werden.“

Protest gegen Freihandelsabkommen

Da es der Welthandelsorganisation WTO kaum noch gelingt, auf globaler Ebene Handelsliberalisierungen durchzusetzen (Ticker 4/12), geht die EU dazu über, mit einzelnen Ländern oder Staaten-Verbünden entsprechende Verträge abzuschließen. Diese Vereinbarungen gehen dabei in der Regel noch über die im internationalen Patentabkommen TRIPS getroffenen Regelungen hinaus. So gelang es der Europäischen Union in den Verhandlungen mit Peru und Kolumbien, beste Markt-Bedingungen für BAYER & Co. zu schaffen. Sie erreichte unter anderem eine Verlängerung des Pillen-Patentschutzes über die bisher geltenden 20 Jahre hinaus, eine die Entwicklung von Nachahmer-Präparaten verzögernde 5-jährige Sperrfrist für die Daten aus den Klinischen Prüfungen und eine strengere Ahndung von Verletzungen des geistigen Eigentums. Solche Zugeständnisse will Brüssel nun auch in den Abkommen mit Thailand, Indien und der ASEAN-Gruppe durchsetzen. Doch dagegen erhebt sich Protest. Thailändische Initiativen wie die AIDS ACCESS FOUNDATION, das CANCER PATIENT NETWORK und die FOUNDATION FOR CONSUMERS sehen durch das geplante Freihandelsabkommen die Versorgung der Bevölkerung mit erschwinglichen Medikamenten gefährdet, weshalb sie das Europäische Parlament in einem Offenen Brief aufforderten, eine Verschärfung der TRIPS-Bestimmungen in dem Vertragswerk nicht zuzulassen.

Protest gegen Aschen-Aufbereitung

Die 60-prozentige BAYER-Tochter CURRENTA will auf ihrem Gelände in Leverkusen-Bürrig für die Betreiber-Gesellschaft AVEA eine Ofenschlacken-Aufbereitungsanlage errichten und diese auch für bis zu 25.000 Tonnen Rostasche aus eigener „Produktion“ nutzen (Ticker 4/12). Doch gegen die Pläne regt sich Widerstand. AnwohnerInnen befürchten Giftstaub-Emissionen, weil die Beschäftigten die Asche auf offenen Förderbändern nach wertvollen Metall-Resten durchsuchen sollen und es keine Lagerhäuser gibt. Zudem rechnen sie mit Belästigungen durch den Liefer-Verkehr. „Das alles ist eine Zumutung für uns Bürger“, sagt etwa Manfred Zans. Er fordert einen geschlossenen Betrieb und hat bei der Stadt deshalb Einspruch gegen das Projekt erhoben.

KAPITAL & ARBEIT

Arbeitsplatzvernichtung in Berlin

Das 800 Millionen Euro schwere Rationalisierungsprogramm, das 4.500 Arbeitsplätze vernichtet, reicht BAYER noch nicht. Zusätzlich kündigte der Leverkusener Multi nun an, am Pharma-Standort Berlin im Bereich der chemisch-pharmazeutischen Entwicklung 130 Stellen zu streichen. Darüber hinaus will der Konzern 170 Jobs nach Wuppertal verlegen. Er begründete den Schritt mit dem notwendigen Abbau von Doppel-Strukturen nach der 2006 erfolgten Übernahme von SCHERING und versuchte abzuwiegeln: „Berlin ist und bleibt unser wichtigster Pharma-Standort.“ Der Bezirksleiter der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE, Oliver Heinrich, zeigte sich trotzdem „aufs Höchste alarmiert“. Der Betriebsratsvorsitzende Yüksel Karaaslan reagierte ähnlich: „Wir fürchten hier in Berlin eine Demontage auf Raten“. Und wirklich hat der Pharma-Riese der Hauptstadt-Belegschaft schon übel mitgespielt. Unmittelbar nach dem SCHERING-Deal stellte der Global Player den Beschäftigten noch Vorteile aus dem Zusammenschluss in Aussicht. Die Realität sah jedoch anders aus. 1.000 Belegschaftsangehörige mussten sofort gehen. Mit dem neuen BAYER-Chef Marijn Dekkers brachen dann noch härtere Zeiten an. Er tilgte den Namen SCHERING, unterstellte die Pillen-Schmiede direkt dem Kommando des Pillen-Chefs Jörg Reinhardt und begrub auch die hochtrabenden Pläne für einen „Pharma-Campus“ auf dem Firmen-Gelände. „BAYER scheint schon fast Lust daran zu haben, hier in Berlin Unruhe zu schüren“, beklagte sich ein anonym bleiben wollender Beschäftigter in einem Beitrag für die Berliner Morgenpost. „Besonders bitter stößt uns diese Debatte auf, weil der BAYER-Konzern gerade seine Gewinn-Erwartung erhöht hat“, heißt es in dem Artikel, der mit dem Satz schließt: „Kampflos werden wir unser Arbeitsplätze hier nicht aufgeben, so viel ist klar.“

Betriebsräte polieren Pharma-Image

Betriebsräte großer Pharma-Firmen machen nicht etwa die Profit-Jagd der Unternehmen für Arbeitsplatz-Vernichtungen und immer neue Rationalisierungsmaßnahmen verantwortlich, sondern die staatliche Gesundheitspolitik. Diese Lage-Beurteilung führt sie auch dazu, über die neu gegründete „Arbeitsgemeinschaft Pharma-Betriebsräte“ Lobby-Arbeit für BAYER & Co. zu treiben. So kritisierte der Verband bei Treffen mit PolitikerInnen wie dem Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und Ulrike Flach (FDP), Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz scharf, weil es den Pharma-Riesen mehr Rabatte abverlangt und eine Kosten/Nutzen-Bewertung für Medikamente eingeführt hat. Auch über die angeblich ebenfalls Job kostenden hohen Forschungskosten beklagte er sich und forderte eine steuerliche Absetzbarkeit dieser Ausgaben. Darüber hinaus beabsichtigen die Beschäftigten-VertreterInnen, etwas gegen das schlechte Image der Branche zu tun. „Wir wollen zeigen, dass wir gute Dinge produzieren und eine hohe Wertschöpfung erzielen“, kündigte der BAYER-Betriebsrat Willy Beumann an.

Service-GesellschaftlerInnen unzufrieden

BAYERs Beschäftigten-Befragung bescherte dem Konzern Zustimmungswerte, die von 58 Prozent für das obere Management über 67 Prozent für Vergütung und 73 Prozent für Zufriedenheit bis zu 85 Prozent für das Engagement des Pharma-Riesen gingen. Allerdings traten deutliche Unterschiede zwischen der Belegschaft der drei Sparten „Pharma“, „Kunststoffe“ und „Landwirtschaft“ und den bei den Service-Gesellschaften unter Vertrag Stehenden auf. Während letztere das Unternehmen negativer beurteilten als noch vor zwei Jahren, verteilten erstere bessere Noten als 2010. Ein deutliches Indiz für die 2-Klassen-Gesellschaft beim Leverkusener Multi, die sich unter anderem in der Bezahlung widerspiegelt.

253 LeiharbeiterInnen

Die Zahl der LeiharbeiterInnen ging beim Leverkusener Multi von 650 vor der Wirtschaftskrise auf nunmehr 253 zurück. Das hält der Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2011 fest. Allein der Aderlass bei BAYER BUSINESS SERVICES (Ticker 4/12) kostete 290 prekär Beschäftigte ihren Job. Ob sich die Konditionen für die ZeitarbeiterInnen seit den Zeiten um 2008, da der Konzern sie mit 6,24 Euro abspeiste und dafür sogar eine Klage von der IG METALL hinnehmen musste (SWB 4/08), inzwischen gebessert haben, darüber steht in dem Report nichts. Auch die Menge der bloß per Werksvertrag beim Global Player malochenden ArbeiterInnen nennt er nicht.

Mangelware Tarifverträge

Weltweit hat der Leverkusener Multi nur mit knapp der Hälfte seiner Beschäftigten Tarifverträge abgeschlossen. Während BAYER in Europa solche Vereinbarungen mit 88 Prozent der Belegschaftsangehörigen getroffen hat, beträgt die Quote in Lateinamerika 46, in der Asien/Pazifik-Region 16 und in den Vereinigten Staaten gar nur drei Prozent. Dort ging sie binnen eines Jahres um fünf Prozent zurück. Die „rückläufige Entwicklung gewerkschaftlich organisierter Beschäftigter in den USA“ nennt der Konzern dann auch als eine der Hauptursachen für die Absenkung des Anteils der tariflich Angestellten von 55 auf 53,6 Prozent im Geschäftsjahr 2011. An dieser Tendenz hat der Global Player freilich kräftig mitgewirkt, denn er macht GewerkschaftlerInnen das Leben schwer, wo er nur kann. (siehe auch AKTION & KRITIK).

Viele befristete Verträge

Von den 72.800 männlichen Beschäftigten bei BAYER (Stand: 2011) hatten 69.400 unbefristete Arbeitsverträge und 3.400 befristete. Von den 39.000 weiblichen Belegschaftsangehörigen waren 36.900 unbefristet und 2.100 befristet angestellt.

Viele chinesische AkademikerInnen

Der Leverkusener Multi verortet seine Wachstumspotenziale hauptsächlich in den aufstrebenden Schwellenländern. Das zeigt sich unter anderem daran, dass er diese Nationen nicht länger als verlängerte Werksbank betrachtet, sondern dort auch neue Produkte entwickeln will und dafür gut ausgebildetes Personal rekrutiert. So stellte der Konzern 2011 in China 1.900 Uni-AbsolventInnen ein und in Indien 750, in der Bundesrepublik dagegen nur 400 und in den USA bloß 250.

Kündigung nach Kritik

Der Leverkusener Multi bietet seinen Beschäftigten Aktien des Konzerns zum Vorzugspreis an. So vorzüglich ist dieser jedoch gar nicht, wie ein Jurist des Unternehmens erfahren musste. Er kaufte die Anteilsscheine, um ein wenig später zu erfahren, dass er diese bei seiner Hausbank für 500 Euro weniger hätte erhalten können. Der Mann sprach den Fall auf einer Management-Versammlung an und erntete für diesen Mut das Lob von Belegschaftsangehörigen. „Die Kollegen haben mir deshalb hinterher auf die Schulter geklopft, aber auch sofort prophezeit, dass es das für mich bei BAYER war“, berichtet er. „So etwas vergisst der Kardinal nicht“, hatten sie ihn gewarnt. Und der Kardinal vergaß tatsächlich nicht und sandte dem Rechtsexperten ein Kündigungsschreiben. Dieser aber lässt sich das nicht gefallen und ficht vor einem Arbeitsgericht nicht nur seine Entlassung, sondern auch den Aktien-Verkauf an.

Renten-Beiträge: Merkel liefert

Bereits seit Längerem fordern BAYER & Co. eine Senkung der Rentenversicherungsbeiträge (Ticker 1/12). So traten die Unternehmen für eine stufenweise Reduzierung auf 19,1 Prozent ein, eine Kosten-Ersparnis von rund vier Milliarden Euro anvisierend. Nun liefert die Bundesregierung und geht mit der Absenkung der Beiträge auf 18,9 Prozent sogar noch über die von den Konzernen gewünschte Entlastung hinaus.

ERSTE & DRITTE WELT

Kontrazeptiva als Entwicklungshilfe

Der Leverkusener Multi lässt sich den Absatz seiner Antibaby-Pillen in ärmeren Ländern kräftig sponsern: Verhütung gilt als Entwicklungshilfe. So übernimmt etwa die US-amerikanische Entwicklungsbehörde USAID die Kosten für Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial zu YASMIN & Co in Äthiopien (Ticker 1/12). Und Gelder aus dem mit 400 Millionen Euro gefüllten Topf der Bundesregierung „für Vorhaben zur Förderung der Familienplanung und Frauengesundheit“ griff der Multi ebenfalls ab. Sogar bei der Rekrutierung von Personal greift das Unternehmen auf öffentliche Mittel zurück. So qualifizierte er im Rahmen des Programms „Afrika kommt“ mit freundlicher Unterstützung des Auswärtigen Amtes Spitzenkräfte aus Trikont-Staaten weiter, die ihm nun gute Dienste in ihren Herkunftsländern leisten. Willis Omondi Ogutu etwa kümmert sich nach einer neun Monate langen Schulung am BAYER-Standort Berlin in Kenia um den Vertrieb der Kontrazeptiva und kann dabei auf seine guten Kontakte bauen. Er arbeitete dort nämlich bereits für eine Nichtregierungsorganisation, die sich im Bereich der AIDS- und Malaria-Prävention engagierte.

Kontrazeptiva als Entwicklungshilfe

„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson. Zur Freude des Leverkusener Multis teilen auch andere Ex-Präsidenten des Landes diese Ansicht, denn die „gigantischen Fruchtbarkeitsmärkte“ in den armen Ländern versprechen gute Absatzchancen für die Verhütungsmittel des Konzerns. So einigte BAYER sich mit der „Clinton Health Access Initiative“ von Bill Clinton und der „Childrens Investment Fund Foundation“ darauf, den Organisationen das Hormon-Implantat JADELLE zur „Entwicklunghilfe“ um 50 Prozent verbilligt zur Verfügung zu stellen; im Gegenzug gingen diese eine Kauf-Verpflichtung für sechs Jahre ein.

Kontrazeptiva als Entwicklungshilfe

Der Leverkusener Multi klärt gemeinsam mit der von ihm gesponserten „Deutsche Stiftung Weltbevölkerung“ Uganda auf. Im Rahmen des Projekts „Improving the Sexual and Reproductive Health of Young Adolescents in Uganda“ informiert der Konzern über die AIDS-Prävention und Verhütungsmethoden. Und er vermeldet Erfolge: Während vor dem Start des Programms weniger als 20 Prozent der SchülerInnen mehr als zwei Methoden der Familienplanung kannten, verfügen jetzt mehr als 70 Prozent über umfangreiches Wissen zur Familienplanung – das umfangreichste macht dabei sicherlich dasjenige über die Kontrazeptiva aus dem Hause BAYER aus. Zudem wenden die Jugendlichen ihre Kenntnisse auch an und sorgen so dafür, dass die Armen sich nicht mehr so schnell vermehren. „Mehr als 90 Prozent der Schüler gaben an, dass sie ihr erstes Kind mit 21 oder später haben wollen“, vermeldet das Unternehmen stolz. Sein Nachhaltigkeitsbericht liefert derweil die Angaben über die Anzahl der in das Land gelieferten Pillen nach: 7.420 Zyklus-Packungen. Insgesamt beglückte der Pharma-Riese die so genannten Entwicklungsländer – nicht zuletzt dank der Entwicklungshilfe diverser staatlicher und privater Einrichtungen (s. o.) – 2011 mit 119 Millionen Zyklus-Packungen.

Neoliberale Entwicklungshilfe

Die Neoliberalisierung der Entwicklungshilfe unter Minister Dirk Niebel schreitet voran. So will er ausgerechnet mit BAYER, BASF und SYNGENTA einen nachhaltigen Beitrag zur Ernährungssicherheit in Schwellen- und Entwicklungsländern leisten und den Aufbau einer lokalen Agrar- und Ernährungswirtschaft fördern. Zu diesem Behufe gründete sich unter seiner Schirmherrschaft nämlich die „Deutsche Initiative für die Agrarwirtschaft und Ernährung in Schwellen- und Entwicklungsländern“ (DIAE), der außer den Multis noch die „Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) und die „Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) angehören.

Neoliberale Entwicklungshilfe

Mitte Mai 2012 haben die G8-Staaten auf ihrem Treffen in Camp David eine „Neue Allianz für Ernährungssicherung“ gegründet, der mit BAYER, MONSANTO & Co. die üblichen Verdächtigen angehören. Und diese erklären sich auch gleich zu allen Schandtaten bereit. So nimmt sich die Organisation in einem Strategie-Papier vor, die „Verteilung von frei verfügbarem und nicht verbessertem Saatgut systematisch zu beenden“ und „Regeln zu den Eigentumsrechten an Saatgut umzusetzen“. Damit müssten Kleinbauern und -bäuerinnen fortan Lizenzgebühren zahlen, wenn sie ihre Saaten wiederverwenden wollen, was ihre ohnehin schon oft prekäre Lage nochmals verschärfen würde. Auch den Aufkauf von Ackerflächen, das so genannte Landgrabbing, möchte die Allianz erleichtern. Es sieht also alles ganz nach Entwicklungshilfe zur Selbsthilfe aus, was die Global Player da treiben. Dem Bundesentwicklungsministerium (s. o.) macht das nichts aus. Es unterstützt das Unternehmen der Konzerne mit über 50 Millionen Euro.

Gentech-Moratorium in Indien?

Ein Beratergremium hat eine erste Bilanz der „grünen Gentechnik“ in Indien gezogen. Das Ergebnis fällt negativ aus. „Die Erfahrungen der vergangenen Dekade mit transgener Agro-Technik haben gezeigt, dass zwar die Industrie stark profitiert hat, bei der überwiegenden Mehrheit der armen Bauern aber kein positiver Effekt angekommen ist“, heißt es in ihrem 484 Seiten starken Zwischenbericht. Die ExpertInnen empfehlen deshalb dem Obersten Gerichtshof des Landes, ein zehnjähriges Moratorium für Feldversuche zu verhängen. Ob es dazu kommen wird, bleibt jedoch zweifelhaft. Die RichterInnen vertagten Anfang November 2012 einstweilen ihre Entscheidung, während es der Regierung bei dem Termin gelang, einen neuen Sachverständigen in die Beratungskommission berufen zu lassen, was Einfluss auf die Endfassung des Reports haben könnte.

KONZERN & VERGANGENHEIT

Die Flamme weitertragen

Die Geschichtswissenschaftlerin Kordula Kühlem hat den Briefwechsel von BAYERs langjährigem Generaldirektor Carl Duisberg herausgegeben. Bei der Buchvorstellung Anfang Oktober 2012 würdigte der „Leib und Magen“-Historiker des Leverkusener Multis, Werner Plumpe, Duisberg als einen Mann, der den Konzern zu einem Global Player machte, in seiner Amtszeit die modernsten Labore der Welt errichtete, Leverkusen „erfand“ und eine große soziale Ader hatte. Von seiner Verantwortung für den Giftgas-Einsatz und für die Verpflichtung von ZwangsarbeiterInnen im Ersten Weltkrieg sowie von seinem maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörderkonzerns IG FARBEN war dagegen nicht die Rede. Der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers litt ebenfalls an selektiver Wahrnehmung. „Tradition heißt nicht, die Asche zu bewahren, sondern die Flamme weiterzutragen“, zitierte er bei der Präsentation der Korrespondenz Thomas Morus und gab damit schon einmal einen Ausblick darauf, wie der Pharma-Riese bei den 2013 anstehenden Feiern zu seinem 150-jährigen Bestehen mit seiner dunklen Vergangenheit umgehen dürfte.

Kontroverse um Ausstellung

Die Universität Köln zeigt in ihren Fakultäten eine Ausstellung zu dem von BAYER mitgegründeten Mörder-Konzern IG FARBEN. Nachdem diese im Hauptgebäude und im Chemie-Bereich zu sehen war, sollte sie zur Medizin wandern. Dies stieß jedoch auf Ablehnung, ist der Leverkusener Multi doch Kooperationspartner dieses Hochschulteils und an Forschungsvorhaben beteiligt (Ticker berichtete mehrfach). Aber die KRITISCHEN MEDIZINSTUDIERENDEN setzten sich erfolgreich für die Schau ein, und nun können sich in ihrer Fachbibliothek auch die angehenden ÄrztInnen ein Bild von der unheilvollen Geschichte des Pharma-Riesen machen.

POLITIK & EINFLUSS

Keine Kennzeichnung in Kalifornien

In Kalifornien scheiterte ein BürgerInnen-Begehren zur Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln, die Gentech-Ausgangsstoffe enthalten, knapp mit 46,9 zu 53,1 Prozent der Stimmen. Die 25 Millionen Dollar, die BAYER und andere Gen-Multis in eine Gegen-Kampagne investierten, haben sich damit ausgezahlt. Aber die InitiatorInnen der Abstimmung lassen sich nicht entmutigen und versuchen nun in anderen US-amerikanischen Bundesstaaten ihr Glück.

EU fördert Antibiotika-Entwicklung

Immer mehr Krankheitserreger entwickeln Resistenzen gegen Antibiotika. Auch die Präparate des Leverkusener Multis erweisen sich zunehmend als wirkungslos – und das nicht von ungefähr. Der Konzern bietet nämlich Mittel aus derselben Wirkstoff-Gruppe zugleich für die Veterinär- und die Humanmedizin an. Und wenn sich ein Keim im Massentierstall erst einmal an BAYTRIL gewöhnt hat, dann kann ihm, wenn er in den menschlichen Organismus gelangt ist, CIPROBAY ebenfalls nichts mehr anhaben. Unter anderem deshalb stieg die Zahl der CIPROBAY-resistenten „Staphylococcus aureus“-Erreger nach Angaben des „German Network for Antimicrobial Resistance Surveillance“ von 1990 sechs Prozent auf über 26 Prozent im Jahr 2006. Die Zahl der CIPROBAY-resistenten „Staphylococcus epidermides“-Keime nahm der PEG-Resistenzstudie zufolge von 1995 55,3 Prozent auf 2004 70,1 Prozent zu, die der „Escherichia coli“-Erreger von 5,2 auf 21,9 Prozent. Trotz dieses alarmierenden Befundes sucht BAYER ebenso wenig wie viele andere Konzerne nach neuen Substanzen, denn der aus medizinischen Gründen erwünschte sparsame Einsatz erschwert profitable Geschäfte. Deshalb will die EU den Unternehmen das Forschen nun schmackhafter machen. Der Brüsseler „action plan against antimicrobial resistence“ verspricht Big Pharma vereinfachte Zulassungsverfahren und „angemessene Markt- und Preisbedingungen“.

BAYER EU-Lobbyist No. 1

Kein Pillen-Riese lässt sich die Lobby-Anstrengungen auf EU-Ebene so viel kosten wie BAYER. Das ergab eine Untersuchung, die HEALTH ACTION INTERNATIONAL und CORPORATE EUROPE OBSERVATORY durchgeführt haben. Divide & Conquer zufolge gab der Leverkusener Multi im Jahr 2011 über 2,5 Millionen Euro für die Beeinflussung von EU-Kommission und -ParlamentarierInnen aus. Unter anderem investierte er das Geld in ein „Life Science Dinner“ mit ausgewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments, ihren MitarbeiterInnen und Offiziellen der Europäischen Kommission. In den USA wandte der Konzern für seine Einfluss-Arbeit 3,3 Millionen Euro auf und kam damit auf Platz fünf in der „Big Pharma“-Rangliste. Bei dem, was das Unternehmen als seine Pflicht, sich „in die gesetzgeberischen Entscheidungsprozesse einzubringen“, betrachtet, nutzte es auch die Dienste des berüchtigten PR-Giganten BURSON-MARSTELLER, der einst die argentinische Militär-Junta und den rumänischen Diktator Nicolae Ceau&

- 537;escu zu seinem KundInnen-Stamm zählte.

Gesundheitswirtschaft beim BDI

Der „Bundesverband der deutschen Industrie“ (BDI) betrachtet die industrielle Gesundheitswirtschaft als einen „der großen Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft“ und hat deshalb einen „Ausschuss für Gesundheitswirtschaft“ ins Leben gerufen. Den Vorsitz übernahm der BAYER-Vorstand Wolfgang Plischke. Zum obersten Ziel des neuen Gremiums erklärte er „die Entwicklung einer branchen-übergreifenden Perspektive für alle im Gesundheitssektor tätigen Unternehmen“.

Teures Verbindungsbüro

„Wir bei BAYER verstehen uns als Bestandteil der Gesellschaft und sehen es daher als unsere Pflicht, uns in die gesetzgeberischen Entscheidungsprozesse einzubringen“, sagte der damalige Vorstandsvorsitzende Werner Wenning bei der Einweihung des Berliner „Verbindungsbüros“. 2011 ließ der Leverkusener Multi sich die Arbeit seiner Hauptstadt-LobbyistInnen 1,2 Millionen Euro kosten und besetzte auch den Chef-Sessel neu. Seit Juli führt der auf Gesetzesvorhaben der EU spezialisierte Stephan Schraff die Einflüsterungsgeschäfte.

BAYER muss draußen bleiben

BAYER, MONSANTO und andere Gen-Multis haben ihren privilegierten Zugang zum französischen Parlament verloren. Sie mussten ihren Akkreditierungsausweis zurückgeben. Damit wollen die regierenden SozialistInnen dem Extrem-Lobbyismus vorbeugen, der bei den kommenden Entscheidungen des Abgeordnetenhauses zur Risiko-Technologie zu erwarten steht. Eine BAYER-Sprecherin zeigte sich „erstaunt“ über die Maßnahme: „Eine solche Entscheidung (...) ähnelt einer Stigmatisierung“. Den Konzernen bleiben aber auch so noch genügend Mittel und Wege offen, ihren Einfluss geltend zu machen.

BAYER will politischer werden

Aktuelle Projekte des Leverkusener Multis wie die Kohlenmonoxid-Pipeline sehen sich einem erbitterten Widerstand gegenüber. Bei neuen Vorhaben soll sich das nicht wiederholen. „BAYER wird seine politische Arbeit verstärken“, droht die Propaganda-Postille direkt an und zitiert den Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers: „Wir müssen unsere Geschäfte auf eine breite Basis der Akzeptanz stellen.“

Wenning gegen Banken-Zerschlagung

Die Rolle der Banken in der Finanzkrise hat auch viele ManagerInnen dazu bewogen, am Universalbanken-Prinzip zu zweifeln und eine Trennung von Kredit- und Investment-Aktivitäten zu fordern. BAYERs Aufsichtsratschef Werner Wenning tritt in einem Interview mit dem Manager-Magazin jedoch für die Beibehaltung des alten Systems ein: „Weil es gerade der globalen Industrie nutzt. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung als Vorstandsvorsitzender von BAYER sagen, dass es enorm wichtig ist, Finanzpartner zu haben, die nicht nur das eigentliche Kredit-Geschäft betreiben.“

BAYER im Sparkassen-Beirat

Seit 2003 existiert der 24 Mitglieder umfassende Wirtschaftsbeirat der LEVERKUSENER SPARKASSE. Dort „tauschen sich Unternehmer und Verantwortliche in großen Firmen regelmäßig aus“, wie der Leverkusener Anzeiger weiß. Und seit diesem Jahr tauscht in der Runde auch BAYERs Finanzvorstand Werner Baumann mit.

BAYER-Auszubildende bei Ulrike Flach

Die FDP-Politikerin Ulrike Flach (FDP) unterhält beste Kontakte zum Pillen-Riesen. Im letzten Jahr besuchte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium den Leverkusener Chemie-„Park“ und heuer hat sie in Berlin neben der „Arbeitsgemeinschaft Pharma-Betriebsräte“ (siehe KAPITAL & ARBEIT) auch schon 20 BAYER-Lehrlinge empfangen, mit denen sie über Nachhaltigkeit plauderte.

Kraft bei BAYER

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) besuchte im August 2012 den BAYER-Stand im Essener „Ideen-Park“, der Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft, so wie sie die Konzerne verstehen, gewinnen will. Besonders angetan zeigte sich die Politikerin von dem Projekt „Dream Production“, das den Einsatz von Kohlendioxid als Rohstoff zur Kunststoff-Herstellung erprobt, obwohl WissenschaftlerInnen den Recycling-Effekt als gering einschätzen. „Die stoffliche Nutzung kann keine riesigen Mengen binden, weil wir einfach viel, viel mehr Kohlendioxid freisetzen“, sagt etwa der Chemie-Ingenieur Arno Behr von der „Technischen Universität Dortmund“ (Ticker 1/10).

Landesminister bei BAYER

Anfang Oktober 2012 besuchten der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und der Energiewende-Minister Robert Habeck (Grüne) Brunsbüttel. Sie schauten sich in Begleitung des parteilosen Bürgermeisters Stefan Mohrdieck den Elbe-Hafen sowie die Schleusen-Anlagen an und machten auch bei BAYER Halt. Dort nahm Habeck kein Blatt vor den Mund. Während Mohrdieck im Namen der heimischen Wirtschaft vor allem Infrastruktur-Verbesserungen einforderte (siehe auch STANDORTE & PRODUKTION), verlangte Habeck von der Industrie eine Reduktion des Kohlendioxid-Ausstoßes: „Auch für Sie kann nicht gelten Immer weiter wie bisher.“

EU lockert Werbe-Verbot nicht

Unter massivem Lobby-Einsatz hatte BAYER in Tateinheit mit der gesamten Branche versucht, das EU-weite Werbe-Verbot für Medikamente zu kippen, um unter dem Siegel der „PatientInnen-Information“ mit seinem Milliarden-Etat noch ein wenig mehr Marketing betreiben zu können. Initiativen wie die BUKO-PHARMA- KAMPAGNE liefen Sturm gegen den Plan – und konnten sie durchsetzen. Die Europäische Union verfolgt das Gesetzes-Vorhaben vorerst nicht weiter.

PROPAGANDA & MEDIEN

„Verantwortungsvolles Marketing“

Über zwei Milliarden Euro gab BAYER im Geschäftsjahr 2011 für Werbung und „Kundenberatung“ aus. Neuerdings sieht sich der Leverkusener Multi dabei zu einem „verantwortungsvollen Marketing“ verpflichtet. Der Konzern bekennt sich in seinem Nachhaltigkeitsbericht dazu, bei der Reklame für Arzneien und sonstige Produkte klar und deutlich auf Risiken hinzuweisen, keine missverständlichen Aussagen zu machen und nur behördlich genehmigte Anwendungsgebiete zu propagieren. Gehalten hat der Global Player sich an seine eigenen Grundsätze jedoch nicht. Auch im Berichtszeitraum mussten die Aufsichtsbehörden wieder einschreiten (Ticker 4/11). So rügte das Selbstkontroll-Organ der britischen Pharma-Industrie, die „Prescription Medicines Code of Practice Authority“ (PMCPA), eine Annonce für das Verhütungsmittel YASMIN als „hochgradig unethisch“, weil der Pharma-Riese darin das Kunststück fertiggebracht hatte, das Kontrazeptivum mit dem Zusatznutzen „gegen Akne“ und „gegen Wassereinlagerungen“ zu bewerben, um dann im Kleingedruckten just „Akne“ und „Wassereinlagerungen“ als mögliche Nebenwirkungen aufzuführen. Zudem kritisierte die Einrichtung den Global Player dafür, die Kommunikationsplattform Twitter dafür genutzt zu haben, verbotenerweise verschreibungspflichtige Arzneien anzupreisen.

ÄrztInnen-Fortbildung in China

In den ländlichen Regionen Chinas organisiert der Leverkusener Multi gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium unter dem Label „Go West“ Fortbildungskurse für MedizinerInnen, „um verbesserte Diagnose, Therapie und Patienten-Beratungen zu erreichen“, sprich: mehr BAYER-Pillen in Umlauf zu bringen. 3.500 ÄrztInnen und 3.100 Krankenhaus-Angestellte haben seit 2007 die entsprechenden Programme durchlaufen.

Kooperationsvertrag mit Schule

2004 hat BAYER mit dem Monheimer Otto-Hahn-Gymnasium einen Kooperationsvertrag geschlossen. Seither suchen jährlich sechs ReferentInnen des Leverkusener Multis die Schule heim. Im Mai 2012 hielt Dr. Norbert Mencke, in der Tiermedizin-Abteilung des Konzerns für das „Global Marketing“ zuständig, einen Vortrag über Infektionskrankheiten bei Mensch und Tier. Welche Lernziele das Unternehmen bei solchen Übungen verfolgt, darüber gab eine Pädagogin einmal der Wirtschaftswoche Auskunft. „Natürlich bekommen die Schüler dort den Eindruck vermittelt, Gentechnik sei das Nonplusultra, und ohne BAYER und seine Pflanzenschutzmittel würde keine Nutzpflanze auf dieser Welt überleben“, sagte sie der Zeitschrift. Die Chemie-Lehrerin der Otto-Hahn-Schule ist da allerdings anderer Ansicht. „Eine Win-win-Situation“ nannte Katja Lücke das Arrangement mit dem Global Player.

Diabetes-Dialog in Dubai

BAYER hat im April 2012 in Dubai eine Diabetes-Konferenz veranstaltet, zu der unter anderem MedizinerInnen und PolitikerInnen aus Ägypten, Kuwait, Saudi Arabien, Bahrein und den Vereinigten Arabischen Emiraten anreisten. „In den Teilnehmer-Regionen des ersten Symposiums herrscht dringender Bedarf an neuen lokalen Perspektiven zum Diabetes-Management“, meint der Leverkusener Multi mit Blick auf die Krankheitsraten in den Ländern – und hofft diese Aussichten mit seinen Medikamenten und Blutzucker-Messgeräten zu gewähren. Ob das gelingt, steht allerdings in Frage, denn die Diabetika des Konzerns haben nicht den besten Ruf. So bescheinigte der Pharmazeut Gerd Glaeske dem Präparat GLUCOBAY, „gerade mal so wirksam wie Müsli“ zu sein.

160.000 Euro für PatientInnen-Gruppen

Im Jahr 2011 spendete BAYER bundesdeutschen PatientInnen-Organisationen 162.000 Euro; nur NOVARTIS, PFIZER und ROCHE zeigten sich spendabler. Die Auswahl des Pharma-Riesen richtete sich dabei strikt nach seinem Produkt-Portfolio. Mit 62.000 Euro erhielt die „Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft“ als Zielgruppe des Medikamentes BETAFERON am meisten Geld, mit 20.000 Euro folgten dann die potenziellen KOGENATE-AbnehmerInnen von der „Deutschen Hämophilie-Gesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten“. In Zukunft dürften die Verbände noch mehr bekommen. Die Bundesregierung will nämlich die Mitsprache-Rechte der PatientInnen unter anderem bei der Zulassung von Arzneimitteln und der Frage der Kostenerstattung durch die Krankenkassen stärken, und da ist eine verstärkte Pflege der medizinischen Landschaft geboten.

Preis vom Bluterverband

Von all den PatientInnen-Vereinigungen, die der Leverkusener Multi sponsert, bedenkt er Bluter-Verbände am reichlichsten, gilt es doch, vergessen zu machen, dass in den 1990er Jahren Tausende Bluter an HIV-verseuchten Blutprodukten des Konzerns starben, weil er sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner Hitze-Behandlung unterzogen hatte. 5,5 Millionen Euro erhielten die verschiedenen Organisationen im Geschäftsjahr 2010. Und die Investition lohnt sich. Im Juli 2012 bekam BAYER von der „World Federation of Hemophilia“ den „Robert Koch Award“ – ausgerechnet für die Entwicklung von KOGENATE. „Der renommierte Preis unterstreicht, wofür BAYER steht: Science for a better Life“, konnte der BAYER-Manager Liam Condon in seiner Dankesrede sagen.

PatientInnen-Akademie gegründet

BAYER & Co. intensivieren ihre Bemühungen, PatientInnen-Organisationen für sich zu gewinnen (s. o.). Zu diesem Zweck haben sie jetzt die „Europäische Patienten-Akademie zu therapeutischen Innovationen“ (Eupati) gegründet. „Mit einem geeigneten Training können Patienten-Vertreter akzeptierte Partner in Wissenschaft, Ethik- und Kontrollausschüssen werden und dabei klinische Studien, Arzneimittel-Entwicklung und Zugangsstrategien verbessern und beschleunigen“, meinen die Unternehmen. Zu allem Überfluss lassen die Pillen-Riesen sich die Nachhilfe in Sachen Lobbying auch noch teilweise von der EU finanzieren. Die Kosten für die Eupati in Höhe von zehn Millionen Euro übernimmt nämlich die von Brüssel mit insgesamt zwei Milliarden Euro geförderte „Innovative Medicines Initiative“, eine „Public Private Partnership“ zwischen der EU-Kommission und den europäischen Pillen-Riesen. Der Leverkusener Multi lässt sich bei Eupati durch die beiden Manager Jutta Ulbrich und Mark Fairbourn sowie durch den Medizin-Professor und BAYER-Berater Dr. Wolf See (s. u.) vertreten. Das Trio sorgt dort unter anderem für das generelle Management, die Einbindung der Industrie-Netzwerke, die Implementierung der Computer-Technik und die Entwicklung der PR-Strategie. „Unabhängige Gesundheitsinformation ist für Laien wie Fachleute wichtig. Die öffentliche Hand muss hier ihre Verantwortung besser wahrnehmen und darf das Feld nicht der Industrie überlassen“, mit diesen Worten kritisiert die BUKO PHARMA KAMPAGNE die Initiative der Konzerne.

Ein Mann mit vielen Eigenschaften

Der Mediziner Prof. Dr. Wolf See ist im Nebenberuf BAYER-Berater. Da ergeben sich schon bei den Lehrveranstaltungen, die See an der Ruhr-Universität Bochum als außerplanmäßiger Professor abhält, Synergie-Effekte, bietet er dort doch Lehrveranstaltungen zu den klinischen Prüfungen von Wirkstoffen an. Darüber hinaus vertritt der fleißige Gelehrte den Leverkusener Multi nicht nur in der „Europäischen Patienten-Akademie zu therapeutischen Innovationen“ (s. o.) und der „Innovative Medicines Initiative“, einer „Public Private Partnership“ zwischen der EU-Kommission und den europäischen Pillen-Riesen, er schreibt für den Global Player auch Aufsätze in Fach-Magazinen wie dem European Journal of Pharmaceutical Sciences. Zudem nahm See 2011 am Frühjahrssymposion des von BAYER gegründeten „Verbandes der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ zum Thema „Von der Gesundheitsforschung in die Gesundheitsversorgung – gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft meistern“ teil.

Ausstellung in Leverkusen

BAYER sponsert das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), um sich ein Öko-Image zu verschaffen. Im Rahmen dieser Kooperation veranstaltet der Konzern alljährlich auch einen Kinder-Malwettbewerb zum Thema „Naturschutz“. Eine Auswahl der Bilder stellte der Pharma-Riese Ende August 2012 im Leverkusener Baykomm aus.

Lokalblatt macht BAYER-Werbung

Ende September 2012 machte der Leverkusener Anzeiger unbezahlt BAYER-Werbung. Die Zeitung feierte den Global Player, seine Chemie-Abspaltung LANXESS und den im Besitz der beiden Unternehmen befindlichen Chemie„park“-Betreiber CURRENTA als „die drei Säulen der lokalen Wirtschaft“. Dass diese Säulen die Stadt schon längst nicht mehr tragen können – sie ist hochverschuldet (siehe STANDORTE & PRODUKTION) – ficht das Blatt nicht an. Wacker rühmt es BAYERs gute Geschäfts- und Ökobilanz, letztere trotz eines Kohlendioxid-Ausstoßes von über acht Millionen Tonnen, feiert das kulturelle Engagement des Konzerns und promoviert das BAYER-Kreuz und die roten Werksfahrräder zu Trägern der kulturellen Identität Leverkusens.

RP macht BAYER-Werbung

Mit der „Langen Nacht der Industrie“ versuchen BAYER & Co. ihr nicht zuletzt durch gefährliche Projekte wie die Kohlenmonoxid-Pipeline (siehe CO & CO.) ramponiertes Image zu liften. Die Rheinische Post ließ sich dabei bereitwillig einspannen. Sie stellte auf ihren Seiten die Chemie-„Parks“ von BAYER vor und legte sich kräftig ins Zeug, um Bedenken zu zerstreuen. So hob die Zeitung die hohen Sicherheitsstandards hervor und lobte die umweltgerechte Schadstoff-Entsorgung. Sie entblödete sich nicht einmal, dem „architektonisch preisgekrönten“ Monheimer Standort „Wohlfühl-Ambiente“ zu bescheinigen.

Gentech-Werbung auf Sunshine Live

Der Leverkusener Multi will verstärkt Jugendliche für seine Gentechnik-Produkte gewinnen und umwarb die Zielgruppe deshalb mit einem Spot für die Risiko-Technologie auf dem Sender Sunshine Live, der speziell auf elektronische Musik ausgerichtet ist. AktivistInnen wandten sich deshalb an die Redaktion und protestierten gegen die Gentech-Propaganda auf der Welle.

BAYER im Museum

Der Leverkusener Multi nahm im Sommer 2012 das Kölner „Museum für angewandte Kunst“ in Beschlag. Der Konzern präsentierte in der Ausstellung „Architekturteilchen“ nicht nur seine „Sample-Box“ mit unterschiedlichen Baumaterialien und einen Teil der Dach-Konstruktion eines chinesischen Bahnhofs, auch alle Präsentationsmedien wie Tische und Schautafeln wurden aus Kunststoff made by BAYER gefertigt.

BAYER in Boston auf der BIO 2012

Im Juni 2012 nahm BAYER an der weltgrößten Biotechnologie-Messe der Welt teil, der „BIO International Convention“ in Boston. Der Leverkusener Multi präsentierte sich dort auf einem Gemeinschaftsstand der Länder Berlin und Brandenburg zusammen mit Biotech-Firmen aus der Region, dem Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik und weiteren Einrichtungen und Unternehmen.

BAYER vergibt Klima-Preis

Um sich trotz eines jährlichen Kohlendioxid-Ausstoßes von über acht Millionen Tonnen als Klima-Kümmerer darstellen zu können, verleiht der Leverkusener Multi einen „Climate Award“. 2012 erhielt der finnische Wissenschaftler Markku Kulmala von der Universität Helsinki diese Auszeichnung für seine Forschungen über bestimmte Partikel in der Atmosphäre, die zu einer Abmilderung der Erderwärmung beitragen könnten.

Greenwashing mit dem EBEN

Auch in den USA versucht BAYER sich mittels PR-Aktionen als Umweltengel zu präsentieren. Um sein Sündenregister vergessen zu lassen, rief der Multi am Standort Berkeley das „East Bay Environmental Network“ (EBEN) ins Leben, einen Verbund aus Stadtverwaltungen, Unternehmen und Universitäten, der sich nominell der Förderung des Umweltschutzes im Allgemeinen und des Klimaschutzes im Besonderen verschrieben hat.

TIERE & ARZNEIEN

Kein BAYTRIL-Verbot

1.734 Tonnen Antibiotika landeten nach Angaben der Bundesregierung 2011 in den Tier-Ställen. Der massenhafte Einsatz dieser Mittel in der Massenzucht fördert die Entwicklung resistenter Erreger. In den menschlichen Organismus gelangt, können diese Krankheiten auslösen, gegen die Antibiotika dann nicht mehr wirken. Bei BAYERs BAYTRIL ist diese Gefahr besonders groß, denn CIPROBAY, sein Pendant für die Humanmedizin, entstammt ebenfalls aus der Gruppe der Fluorchinolone und hat sogar den Status eines Reserve-Präparats für besonders schwierig mit Antibiotika zu behandelnde Infektionen inne. Trotzdem will die Bundesregierung den TierhalterInnen die Gabe von BAYTRIL & Co. nicht verbieten. „Für Cephalosporine und Fluorchinolone zur Anwendung bei Tieren bestehen nationale und EU-weite Zulassungen, die Bestandsschutz genießen“, antwortete die Regierungskoalition auf eine Kleine Anfrage der Grünen. CDU und FDP behalten sich lediglich Einschränkungen des Gebrauchs vor, obwohl immer mehr Bakterien und Keime gegen diese Wirkstoffe immun werden.

Noch mehr BAYRIL

Der Leverkusener Multi ignoriert die Risiken und Nebenwirkungen der massenhaften Verwendung von Antibiotika in der Massentierhaltung (s. o.) und wirft in Europa mit BAYTRIL MAX FOR PIGS ein neues Produkt speziell für Schweine-ZüchterInnen auf den Markt. Um es den TierhalterInnen schmackhaft zu machen, scheut der Konzern nicht einmal davor zurück, mit dem inflationären Gebrauch des Präparats in anderen Welt-Regionen Werbung zu treiben. So verweist er auf Erfahrungen mit dem Mittel in Nord- und Südamerika, „wo es erfolgreich zur Behandlung von mehr als sechs Millionen Schweinen eingesetzt wurde“.

Tier-Markt wächst tierisch

Längst hält der Leverkusener Multi für die vierbeinigen Freunde nicht mehr nur Arzneien und Mittel gegen Flöhe und andere Parasiten bereit. Er hat auch eine Art Deodorant gegen den tierischen Geruch, Vitamin-Cocktails und diverse Pflege-Artikel von Kurz- und Langhaar-Shampoo über Ohren-Spülungen bis hin zu Zahnpflege-Sets im Angebot. Und der Konzern will dieses Segment sogar noch ausbauen. „An der Erweiterung der Pflege-Produkte und Futter-Ergänzungsprodukte um interessante Produkte arbeiten wir, da dies ein durchaus wachsender Markt ist“, lässt das Unternehmen verlauten.

DRUGS & PILLS

USA: Aus für Baby-ASPIRIN

BAYERs Schmerzmittel ASPIRIN kann das Reye-Syndrom auslösen. Diese seltene Krankheit schädigt Leber und Gehirn und verläuft zu 40 Prozent tödlich. Am häufigsten tritt sie im Alter zwischen vier und neun Jahren auf. Darum musste der Leverkusener Multi in den USA nun das speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtete „Baby-ASPIRIN“ vom Markt nehmen (SWB 1/13). In Lateinamerika hingegen vermarktet der Konzern bis heute solche speziell für Kinder gedachten Acetylsalicylsäure-Präparate.

BfArM zu DUOGYNON

Der hormonelle Schwangerschaftstest DUOGYNON der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er Jahren zu tausenden Totgeburten geführt (siehe auch RECHT & UNBILLIG). Darüber hinaus kamen unzählige Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) erfasst bis heute Meldungen über Risiken und Nebenwirkungen des 1980 aus dem Verkehr gezogenen Mittels und veröffentlichte 2012 einen Bericht dazu. Obwohl selbst firmen-interne Dokumente DUOGYNON eine hohe Gefährlichkeit bescheinigten, sah sich die Behörde zu einem eindeutigen Urteil nicht in der Lage. „Ein Kausalzusammenhang zwischen den berichteten Fehlbildungen und der Exposition mit DUOGYNON in der Schwangerschaft kann nicht bestätigt, aber auch nicht sicher ausgeschlossen werden“, heißt es in dem Report.

EU-Zulassung für Augenmittel

Nach einem Zulassungsbescheid der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für BAYERs Augen-Arznei EYLEA (Ticker 2/12) genehmigte ihr europäisches Pendant EMA das Medikament. Das Mittel zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – erschließt jedoch nicht gerade medizinisches Neuland. Laut Konzern zeigte das Pharmazeutikum in Tests lediglich „eine vergleichbare Wirkung (Nicht-Unterlegenheit) gegenüber der Behandlung mit LUCENTIS“.

Noch mehr YASMIN & Co.

Trotz zahlreicher Todesfälle und starker Nebenwirkungen setzt BAYER weiter auf drospirenon-haltige Kontrazeptiva aus der YASMIN-Familie. Weil für die Präparate bald der Patentschutz ausläuft, entwickelt der Leverkusener Multi fieberhaft Varianten mit geringfügigen Abweichungen. So hat er jetzt die europa-weite Zulassung für die Pille FLEXYESS erhalten, die es den Frauen durch ein flexibles Einnahme-Schema erlaubt, die Zyklus-Länge vorauszuplanen.

BAYER entwickelt Verhütungspflaster

Der Leverkusener Multi will ein Verhütungspflaster auf den Markt bringen und hat bei den EU-Behörden einen entsprechenden Zulassungsantrag gestellt. Das Produkt enthält mit 0,55 mg des Hormons Ethinylestradiol und 2,1 mg des Hormons Gestoden höher dosierte Wirkstoffe als Kontrazeptiva in Pillen-Form, soll diese aber angeblich peu à peu über die Woche verteilt abgeben. Der Konzern erwartet von der Neuentwicklung einen Jahres-Umsatz von 250 bis 500 Millionen Euro.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Pestizid-Folgekosten: 90 Milliarden

Schätzungen zufolge kommt es Jahr für Jahr zu 41 Millionen Pestizid-Vergiftungen. Und eine Studie des UN-Umweltprogrammes UNEP rechnet für die Zukunft mit noch höheren Zahlen – vor allem in Armutsregionen. Dort steigt nämlich der Pestizid-Verbrauch rasant. Der Report „Global Chemicals Outlook“ rechnet deshalb für 2015 bis 2020 allein in Afrika mit Behandlungskosten in Höhe von 90 Milliarden Dollar. Um es nicht so weit kommen zu lassen, appelliert die UNEP an Regierungen und Agrochemie-Hersteller, mehr gegen die Risiken und Nebenwirkungen der Mittel zu unternehmen. Den Kontakt zu BAYER hätte die Einrichtung auch auf dem kleinen Dienstweg aufnehmen können: Der Leverkusener Multi gehört nämlich zu ihren Sponsoren.

Pestizid-Markt wächst

Nicht nur in den Armutsregionen steigt der Absatz von Pestiziden (s. o.), auch generell erhöht sich der Verbrauch. So wuchs der globale Agrochemie-Markt 2011 gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent; 45,3 Milliarden Dollar betrug der Umsatz von BAYER & Co.. In der Bundesrepublik nahm er um 2,9 Prozent auf 1,255 Milliarden Euro zu. Das stärkste Plus verzeichneten die bundesdeutschen Hersteller bei dem Segment der „Pflanzenschutzmittel“ für Haus und Garten mit einem Anstieg von 19,1 Prozent auf 119 Millionen Euro. Überproportional legten dabei die Produkte zu, die auf Chemie verzichteten.

BAYER-Pestizide in Lebensmitteln

2010 fanden sich nach einer Studie des „Bundesamtes für Verbraucherschutz“ in 62,8 Prozent der untersuchten Obst- und Gemüseproben Pestizid-Rückstände; in 2,9 Prozent der Fälle überschritten die Spuren die gesetzlich festgelegten Grenzwerte. Besonders alarmierend: Baby-Nahrung war zu 17,2 Prozent belastet. Und unter den acht am häufigsten nachgewiesenen Substanzen tummelten sich mit Carbendiazim (enthalten in der Agrochemikalie DEROSAL) und Chlorpyrifos (enthalten in BLATTANEX, PROFICID und RIDDER) zwei auch von BAYER produzierte Wirkstoffe.

GAUCHO & Co. giftiger als DDT

BAYERs Saatgut-Behandlungsmittel PONCHO und GAUCHO mit den Wirkstoffen Clothianidin bzw. Imidacloprid haben verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. So tragen die zur Gruppe der Neonicotinoide gehörenden Pestizide eine Mitschuld am weltweiten Bienensterben, denn sie haben es in sich: Ihre Giftigkeit übersteigt diejenige von DDT um das 5.000 bis 7.000fache.

Zulassungen trotz Bienengefährlichkeit

Die EU-Zulassungsverordnung für Pestizide untersagt eigentlich die Genehmigung von Ackergiften, die negative Auswirkungen auf Bienenvölker haben. Trotzdem gelangen vieler dieser Mittel auf den Markt (s. o.). Grund dafür ist die bisherige Praxis der Risiko-Prüfung, wie ein von der „Europäischen Behörde für Lebensmittel-Sicherheit“ berufenes WissenschaftlerInnen-Gremium herausfand. Die bisherigen Bestimmungen schreiben nämlich nur Kurzzeit-Tests auf der Basis von akut toxischen Dosen vor. Über einen längeren Zeitraum gehende Untersuchungen mit geringeren Konzentrationen ergäben nach Ansicht der ForscherInnen mutmaßlich weit größere Gefährdungen durch die BAYER-Wirkstoffe Imidacloprid und Thiacloprid. Zudem bemängelten sie die Nichtberücksichtigung von Kombinationswirkungen. Deshalb forderten die ExpertInnen eine Überarbeitung der Zulassungsvorschriften.

GAUCHO-Bann in England?

In Großbritannien rückt ein Verbot von BAYERs Pestizid GAUCHO und anderer Ackergifte aus der Gruppe der Neonicotinoide wegen ihrer Bienengefährlichkeit näher. „Die Gesundheit unserer Bienen liegt uns sehr am Herzen, und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber, die einen Zusammenhang zwischen der Dezimierung der Bienenvölker und der Verwendung bestimmter Pestizide nachweisen, waren wir immer aufgeschlossen“, erklärte der britische Umweltminister Owen Paterson von den Konservativen. Deshalb wies er seine MitarbeiterInnen an, die Konsequenzen eines Banns der Mittel zu prüfen. Zumindest drastische Anwendungsbeschränkungen für GAUCHO & Co. bestehen schon in der Bundesrepublik, Slowenien, Italien und Frankreich.

PFLANZEN & SAATEN

Zuckerrübe mit Pestizid-Resistenz

BAYER und die KWS SAAT AG wollen eine Zuckerrübe mit Pestizid-Resistenz entwickeln, ohne dabei auf gentechnische Verfahren zurückzugreifen. Dazu züchten die beiden Unternehmen eine Pflanze weiter, bei der es zu einer „spontanen Veränderung des Erbgutes“ kam, wie es heißt.

Neues Zuchtzentrum in Australien

BAYER will im australischen Bundesstaat Victoria eine Forschungsstätte zur Kultivierung neuer Raps- und Weizensorten errichten. Besonders im Bereich „Weizen“ engagiert sich der Leverkusener Multi seit einiger Zeit stark. So hat er vor kurzem in Gatersleben das „Europäische Weizenzucht-Zentrum“ eröffnet. Zudem unterhält der Konzern viele Kooperationen mit Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen, um neue Arten dieser Kulturpflanze zu entwickeln.

GENE & KLONE

Mehr Gentech in Lebensmitteln?

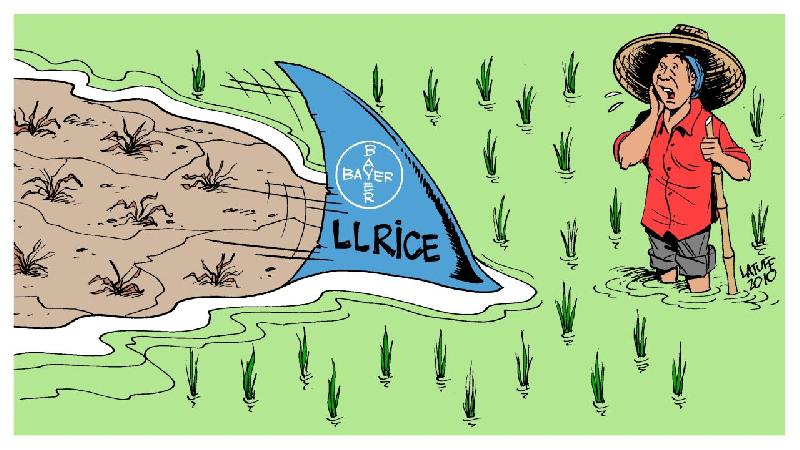

Im Februar 2011 hob die EU die Regelung auf, wonach Futtermittel-Importe keinerlei Spuren von Gentech-Pflanzen aufweisen dürfen, und legte einen Höchstwert von 0,1 Prozent fest. Gleiches plant die Brüsseler Kommission jetzt auch für Lebensmittel-Importe. „Sie geht damit zum wiederholten Mal vor der Gentech-Lobby in die Knie“, kritisierte der grüne EU-Parlamentarier Martin Häusling. Und damit auch vor dem Leverkusener Multi. Der Konzern hat nämlich ein intensives Interesse an der Neuregelung, verhinderte sie doch eine Wiederholung des Gen-GAUs von 2006, als sich BAYERs nicht zugelassener Gentech-Reis LL601 unvermittelt in diversen Handelssorten wiederfand. Was damals noch einen Skandal auslöste, wäre dann in Zukunft nämlich ganz legal.

STIVARGA-Zulassung erhalten

BAYER hat in den USA die Zulassung für sein Gentech-Medikament STIVARGA (Wirkstoff: Regorafenib) erhalten. Es darf ab sofort bei PatientInnen mit fortgeschrittenem Darmkrebs, bei denen alle sonstigen Therapien versagt haben, zum Einsatz kommen. Die Genehmigung erfolgte trotz bescheidener Test-Ergebnisse. Die Substanz steigerte die Gesamtüberlebenszeit der ProbandInnen im Vergleich denjenigen aus der Placebo-Gruppe gerade einmal um 1,4 Monate und schenkte ihnen bloß eine um 0,2 Monate längere Zeit ohne weiteres Tumor-Wachstum.

Kooperation mit EVOTEC

Vor ein paar Jahren noch verkündete BAYER positive Ergebnisse von Tests mit dem Hormon Dienogest zur Behandlung der Endometriose, einer Schleimhaut-Wucherung im Blasen-, Darm- oder Eierstockbereich. Die Resultate ließen sich aber offenbar nicht bestätigen, denn Anfang Oktober 2012 beauftragte der Leverkusener Multi das Hamburger Biotech-Unternehmen EVOTEC damit, Wirkstoffe gegen die Endometriose zu finden und setzte dafür eine Belohnung von bis zu 580 Millionen Euro aus.

Kooperation mit QIAGEN

Bisher hat die personalisierte Medizin, also die Entwicklung einer passgenauen, auf die jeweiligen Bedürfnisse der PatientInnen ausgerichteten Therapie-Form, die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllt. BAYER versucht sich trotzdem weiter auf diesem Feld. So vereinbarte der Leverkusener Multi mit QIAGEN eine Kooperation. Der Pharma-Riese will künftig bei Krebs-Therapien die von dem Hildener Biotech-Unternehmen entwickelten Tests und Analyse-Geräte zum Einsatz bringen. Diese Begleit-Diagnostika sollen die Genome der jeweiligen Tumore bestimmen und auf diese Weise eine gezieltere Behandlung ermöglichen. Auch neue Verfahren in diesem Bereich wollen die Partner bis zur Produktreife bringen.

Bundesregierung kapituliert

Das von BAYER und GENZYME gemeinsam entwickelte Gentech-Medikament MABCAMPATH (Wirkstoff: Alemtuzumab) hat eine Zulassung zur Behandlung einer seltenen Leukämie-Art. Diese PatientInnen stehen jetzt allerdings auf dem Schlauch. Die beiden Konzerne wollen das Mittel nämlich zur Therapie von Multipler Sklerose einsetzen, wo es achtmal so viele Betroffene gibt – und entsprechend mehr zu verdienen. Deshalb haben die Unternehmen die Arznei für die bisherige Indikation kurzerhand aus dem Verkehr gezogen. Und die Bundesregierung meint, das hinnehmen zu müssen. „Rechtliche Möglichkeiten, einen pharmazeutischen Unternehmer dazu zu zwingen, ein Arzneimittel in Deutschland zu vermarkten, bestehen nicht“, antwortete sie auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

Frankreich verbietet Bisphenol

BAYER ist mit einer Jahresproduktion von ca. einer Million Tonnen einer der größten Produzenten der Industrie-Chemikalie Bisphenol A. Drei Prozent davon finden in Lebensmittel-Verpackungen wie etwa Konservendosen Verwendung. Da die Substanz Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen hervorrufen kann, hatte die EU im März 2011 ihre Verwendung in Babyflaschen untersagt (Ticker 1/12). Frankreich geht jetzt noch einen Schritt weiter. Das Land hat ein Bisphenol-Verbot für den gesamten Nahrungsmittel-Sektor beschlossen, das 2015 in Kraft treten soll.

PLASTE & ELASTE

Lade-Stationen für Elektro-Autos

BAYER hat gemeinsam mit den Unternehmen POLICAM und INGETEAM Lade-Stationen für Elektro-Autos entwickelt. Der Leverkusener Multi steuerte dazu das Kunststoff-Gehäuse bei. Solche Verkleidungen hatte das Unternehmen bereits für die Batterien der Wagen konstruiert. Da der Konzern sich von diesem Markt viel erhofft, gehört er auch der „Nationalen Plattform Elektromobilität“ an, welche die Bundesregierung in Fragen der neuen KFZ-Technologie berät.

CO & CO.

22.000 Einwendungen

Beim Bau der zwischen Krefeld und Dormagen verlaufenden Kohlenmonoxid-Pipeline nahm der Leverkusener Multi zahllose „Planungsanpassungen“ vor. So verzichtete er etwa auf ein oberflächen-nahes Warnband, reduzierte die Breite der Abschirmungsmatten von 80 auf 60 cm und verlegte an manchen Stellen nur 5,6 mm statt 6,3 mm dicke Rohre. Darum musste der Konzern sich nun auf ein Planergänzungsverfahren mit BürgerInnen-Beteiligung einlassen. Und diese beteiligten sich rege. 22.000 Einwendungen gegen die Genehmigung 2.0 gingen bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein. Darunter befand sich auch ein Einspruch der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Darüber hinaus formulierten auch CBG-Vorstände und -Mitglieder Vetos.

Neue Auflagen für Pipeline

Im Mai 2011 hatte das Düsseldorfer Verwaltungsgericht die Genehmigung für BAYERs zwischen Krefeld und Dormagen verlaufende Kohlenmonoxid-Pipeline aufgehoben. Die RichterInnen verlangten Nachbesserungen beim Nachweis der Erdbeben-Sicherheit. Die Bezirksregierung hat die zusätzlichen Anforderungen Ende August 2012 in einem Planergänzungsbeschluss formuliert. So muss der Leverkusener Multi nun noch Gutachten nachreichen, die Gefährdungen der oberirdischen Anlagen und des Leitungsabschnitts im Risiko-Gebiet Monheim durch Bodenerschüttungen ausschließen. Darüber hinaus darf die Inbetriebnahme nur erfolgen, wenn eine von der Behörde gestartete Untersuchung keine Anhaltspunkte für Gefahren durch Hohlräume entlang der Strecke findet. Aber selbst bei Erfüllung all dieser Kriterien gebe es noch kein grünes Licht. Die zahllosen während der Bauphase vorgenommenen „Planungsanpassungen“ machten nämlich ein Planergänzungsverfahren unumgänglich (s. o.), dessen Abschluss frühestens im nächsten Jahr zu erwarten ist. Zudem steht noch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zum Röhren-Werk aus.

Bau in Pipeline-Nähe

In unmittelbarer Nähe der Kohlenmonoxid-Leitung hat ein Unternehmen fünf große Stahlträger in den Boden gerammt, um daran Werbetafeln anzubringen. Bei den Arbeiten hätte es gut auf das Röhren-Werk treffen können, wenn nicht eine der zahlreichen „Planungsanpassungen“ (s. o.) den Abstand erhöht hätte. Ein Pipeline-Hinweisschild gab es an der Stelle nämlich nicht. „Da hat man Glück gehabt. Beim Bau der Stutzen im Mai hat noch niemand die neue Pläne gekannt“, so der Langenfelder Bürgermeister Frank Schneider (CDU).

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

Staub-Explosion in Dormagen

Im Dormagener BAYER-Werk kam es am 8.10.12 zu einer Staub-Explosion in Folge einer elektrostatischen Aufladung. Dadurch geriet ein Zwischenprodukt zur Pestizid-Herstellung in Brand. Laut Zeitungsberichten schoss eine weithin sichtbare Stichflamme in den Himmel. Ein Beschäftigter erlitt eine Verbrennung und musste kurzzeitig ins Krankenhaus, die anderen Belegschaftsangehörigen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

STANDORTE & PRODUKTION

Leverkusen braucht Finanzhilfe

BAYER machte im Geschäftsjahr 2011 mit 36,5 Milliarden Euro einen Rekord-Umsatz. An seinem Stammsitz Leverkusen kommt von dem Geld allerdings kaum etwas an. Die Gewerbesteuer-Zahlungen steigen seit einiger Zeit zwar wieder etwas, aber nicht in dem erwarteten Ausmaß. So musste Kämmerer Rainer Häußler die Einnahme-Prognose von 108 Millionen Euro schon im Frühjahr um zehn Millionen nach unten korrigieren. „Die neuen Zahlen haben sich nach konkreten Gesprächen mit den Spitzensteuerzahlern in Leverkusen ergeben“, sagte Häußler zur Begründung. 1990 hatte allein der Chemie-Multi mehr aufgebracht, 123 Millionen Euro überwies der Konzern damals. Die Zäsur brachte dann allerdings im Jahr 2000 die Unternehmenssteuer„reform“, die BAYERs ehemaliger Steuer-Chef Heribert Zitzelsberger als Staatssekretär im Finanzministerium maßgeblich mitgeprägt hat. Seither herrscht Ebbe in der Stadtkasse. Darum musste Leverkusen jetzt Finanzhilfen vom Land annehmen: Die Kommune trat dem Stärkungspakt Stadtfinanzen bei.

Keine Kita im Duisberg-Park

Die nach der Chemie-Katastrophe von 1976 erlassene Seveso-Richtlinie schreibt einen ausreichenden Abstand zwischen Industrie-Anlagen und anderen Gebäuden vor. Ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu, das die Errichtung eines Gartencenters in der Nähe des Areals von MERCK verbot, rief diese Bestimmung noch einmal in Erinnerung, was Folgen auch für den BAYER-Stammsitz Leverkusen hatte. Der Chemie-Multi musste seinen Plan aufgeben, im Carl-Duisberg-Park eine Kindertagesstätte zu bauen, denn das Grundstück liegt nur 800 Meter von den Produktionsstätten entfernt. Nun entsteht die Einrichtung am Kurtekotten-Weg.

BAYER braucht kein Brauchtum

BAYER stellt den KarnevalistInnen ab 2014 das Erholungshaus in Leverkusen-Wiesdorf nicht mehr zur Verfügung. Weder die Sessionssitzungen noch die Party nach dem Zug können dann dort noch stattfinden. „Die Miet-Einnahmen stehen in keinem Verhältnis zu den Gesamtkosten“, gibt der Konzern zur Begründung an. Der Aufwand – die Herrichtung des Saales und seine Wiederherrichtung nach den Feiern inklusive der anfallenden Reparatur- und Reinigungsmaßnahmen – hätte in keinem Verhältnis mehr zum Ertrag gestanden, so ein Unternehmenssprecher. Bei Prinzengarden-Präsident Peter Schmitz stieß der Beschluss auf Unverständnis: „Das Erholungshaus wurde doch für die Wiesdorfer Bevölkerung gebaut. Und jetzt sowas!“

Neue Anilin-Anlage in Brunsbüttel

BAYER will in Brunsbüttel die Produktion des Kunststoff-Zwischenprodukts MDI erweitern. Im Zuge dessen soll auch eine neue Fertigungsstätte für den Grundstoff Anilin mit angeschlossenem Tanklager entstehen. Der Multi hat dabei vor, das krebserregende Nervengift über ein Rohrleitungssystem zu den Plaste-Fabrikationsorten zu leiten. Überschüsse plant der Konzern am Landeshafen Ostermoor zwischenzulagern und weiterzuverkaufen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat gegen das Vorhaben wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen Einspruch eingelegt.

BAYER für Straßenbau

Der Leverkusener Multi fordert an seinem Standort Brunsbüttel umfangreiche Infrastruktur-Maßnahmen ein. Er mahnt einen Ausbau der A20 über die Elbe hinweg statt nur bis zur A7, eine Erweiterung der B5 um eine Spur sowie eine bessere Eisenbahn-Anbindung an. „Wir brauchen Zuverlässigkeit. Wenn wir nichts machen, bekommen wir einen Investitionsstau“, erklärte der BAYER-Manager Klaus Gebauer auf einer Veranstaltung mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer (IHK), die auf dem Werksgelände stattfand. Die IHK hatte in dieser Sache sogar schon bei der Landesregierung vorgesprochen, weil der Koalitionsvertrag bloß Projekte in weit geringerem Ausmaß vorsieht, und konnte einen ersten Erfolg vermelden. SPD, Grüne und der schleswig-holsteinische Wählerbund hätten ihre Position zur A20 „etwas relativiert nach unseren vehementen Hinweisen“, berichtete IHK-Präsident Uwe Möser.

50 Jahre Pestizide aus Dormagen

Aus dem Geist der Giftgas-Produktion entsprang bei BAYER die Pestizid-Herstellung. So entstanden aus Sarin und anderen Organophosphaten nach dem Zweiten Weltkrieg Agrochemikalien wie E 605. Aber diesen Teil der Geschichte sparte der Global Player aus, als er in Dormagen feierlich mit vielen Gästen – darunter VertreterInnen der Städte Köln und Monheim – den 50. Jahrestag der Ackergift-Fertigung am Standort beging. Auch über die 41 Millionen Vergiftungsfälle per annum hüllte der Leverkusener Multi lieber den Mantel des Schweigens.

Bürgerentscheid für Römer Therme

Einst unterhielt der Leverkusener Multi Werkskindergärten, Kaufhäuser, Bibliotheken, Breitensportvereine und Schwimmbäder. Aber das ist schon eine Weile her. Von den Dormagener Römer Thermen trennte der Konzern sich bereits 2003. Er überschrieb die Badeanstalt dem ebenfalls schon länger in die Selbstständigkeit entlassenen und nur noch sporadisch unterstützten TSV BAYER Dormagen, fing aber gemeinsam mit der Stadt weiterhin das Defizit auf. Vor einiger Zeit jedoch erklärte die Kommune, ihren Beitrag nicht mehr aufbringen zu können. Da der Pharma-Riese den Anteil nicht übernehmen wollte, stand damit die Existenz des Bades a