AKTION & KRITIK

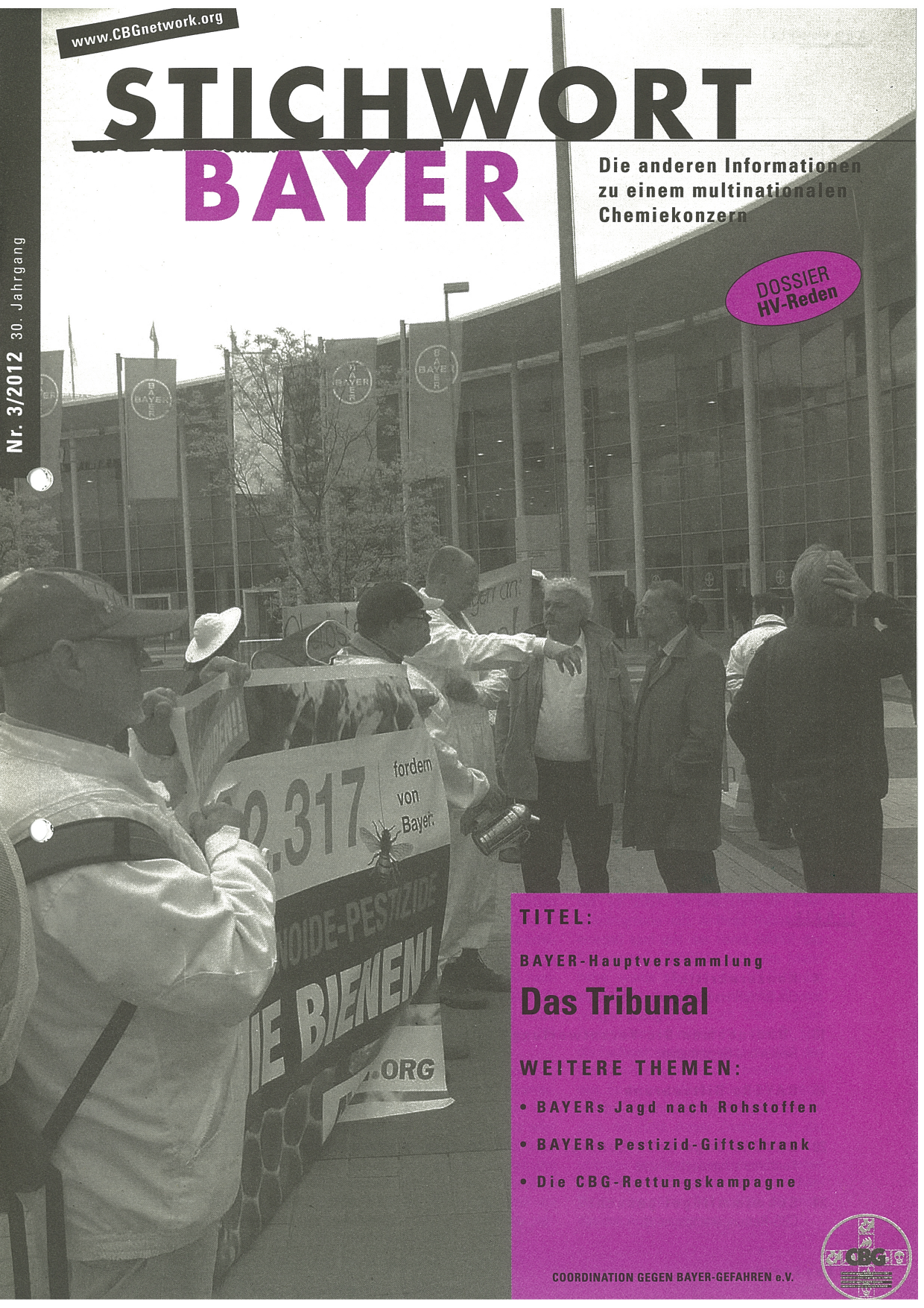

BAYER occupied

Aus Protest gegen die Vermarktung bienengefährlicher Agrochemikalien (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE) haben OCCUPY OAKLAND, das PESTICIDE-ACTION-NETWORK und andere Gruppen den Eingang des BAYER-Werkes im US-amerikanischen Berkeley besetzt und ein „bee-in at BAYER“ abgehalten.

Neonicotinoide-Verbot gefordert

Ein großer spanischer Landwirtschaftsverband hat sich mit einem Appell an die Regierung gewandt, Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie die BAYER-Wirkstoffe Clothianidin und Imidacloprid zu verbieten, da diese schon Millionen von Bienenvölkern den Tod gebracht haben.

CBG reicht EU-Beschwerde ein

Die Anlage zur Produktion des Kunststoffes TDI, die BAYER in Dormagen plant, entspricht nicht dem neuesten Stand der Technik. So will der Multi die Fertigungsstätte nur mit Blech statt mit Beton ummanteln. Zudem verzichtet der Konzern auf den Einbau einer Schutzwand, die bei einer Explosion mit nachfolgendem Phosgen-Austritt neutralisierendes Ammoniak freisetzen könnte. Auch der hohe Ressourcen-Einsatz, das Fehlen von „Worst Case“-Szenarien sowie die Verwendung hochgefährlicher Zwischenprodukte wie Phosgen stoßen auf Kritik. Für das Bundesumweltministerium hat die Fertigungsstätte dennoch „Vorbild-Charakter“, weshalb es die „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW) anwies, dem Pharma-Riesen einen zinsgünstigen Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro zu gewähren. Eine eigenständige Prüfung hat die bundeseigene Institution nicht durchgeführt, ihr reichte die Genehmigung der Anlage als Grundlage für die Entscheidung, gegen welche die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit dem BUND bei der EU eine Beschwerde wegen unrechtmäßiger Subventionierung eingereicht hat.

BUND kritisiert Bisphenol-Grenzwert

BAYER ist mit einer Jahresproduktion von ca. einer Million Tonnen einer der größten Produzenten der Industrie-Chemikalie Bisphenol A. Drei Prozent davon finden in Lebensmittel-Verpackungen wie etwa Konservendosen Verwendung. Da die Substanz Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen hervorzurufen vermag, hatte die EU im März 2011 ihre Verwendung in Babyflaschen untersagt (Ticker 1/12), sonst aber keine weiteren Schritte unternommen. Die Behörden verweisen bei ihren Unterlassungshandlungen stets auf die eingehaltenen Grenzwerte. Genau das hat der BUND nun kritisiert. „Dem Konzept, mit den klassischen Methoden der Toxikologie einen sicheren Schwellenwert festlegen zu können, liegt eine These zugrunde, die widerlegt ist“, heißt es in einer Broschüre zum Thema. Das von der Leber nicht unschädlich gemachte und in den Blutkreislauf geratene Bisphenol verhält sich nämlich wie ein Hormon – und da helfen dann keine Limits mehr. „Hormone wirken viel komplexer. Vielleicht gibt es beim menschlichen Fötus eine ganz bestimmte Phase, in der Bisphenol A eine Weiche im Entwicklungsprozess verstellt. Wenn man dieses Zeitfenster in Tierversuchen nicht richtig erfasst, kann man natürlich keine Auswirkungen sehen“, führt der BUND-Experte Heribert Wefers aus.

Onkologe kritisiert Innovationsstau

Der Leverkusener Multi preist stets seine segensreichen Arznei-Neuentwicklungen. MedizinerInnen dagegen beurteilen die Erfindungskraft der Branche deutlich skeptischer. „Wir sehen Innovationen sehr viel seltener als die Pharma-Konzerne“, sagt etwa der Krebs-Spezialist Wolf-Dieter Ludwig. Besonders auf seinem eigenen Fachgebiet erblickt er kaum Neues am Horizont: „Was in den letzten Jahren erreicht worden ist, steht in keinem Verhältnis zu den Jahrestherapie-Kosten von bis zu 70.000 Euro.“ Unter dieses Verdikt fällt auch BAYERs NEXAVAR, denn Ludwig lässt nur ein Medikament wirklich gelten: ein Hautkrebs-Therapeutikum von BRISTOL MYERS-SQUIBB.

ProfessorInnen warnen vor Einflussnahme

Einen Kooperationsvertrag, wie ihn BAYER mit der Kölner Universität vereinbart hat, schließen immer mehr Bildungseinrichtungen mit Unternehmen ab. Darum hat der „Deutsche Hochschulverband“ jetzt vor der Gefahr sachfremder Einflüsse auf die Wissenschaft durch Industriegelder gewarnt. Die Tendenz, Drittmittel zum „Fetisch und zur Währung des Wissenschaftsbetriebs“ zu machen, gefährde die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Forschung, erklärte die Organisation. Zudem forderte sie, die Öffentlichkeit gezielt über die Bedingungen der Zusammenarbeit zu informieren. Das sollten sich der Leverkusener Multi und die Kölner Hochschule zu Herzen nehmen, denn sie weigern sich strikt, die entsprechenden Dokumente offenzulegen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat deshalb bereits die Gerichte eingeschaltet.

KAPITAL & ARBEIT

Drei Prozent mehr Geld

Im Mai 2012 einigten sich die Tarif-Parteien in der Chemie-Industrie auf eine Entgelt-Erhöhung von 4,5 Prozent für die nächsten 19 Monate. Auf das Jahr gerechnet ergibt das eine Steigerung von ca. drei Prozent. Im letzten Jahr hatte es mit 4,1 Prozent für 15 Monate noch ein besseres Ergebnis gegeben. Zudem gelang es BAYER & Co., ihre Forderung nach mehr Flexibilisierung durchzusetzen. Die Betriebe dürfen jetzt um bis zu 2,5 Stunden von der 37,5 Stunden betragenden Wochenarbeitszeit abweichen.

IG BCE segnet Rationalisierungen ab

BAYER hat den Bereich „Rechnungswesen“ einem umfangreichen Rationalisierungsprogramm unterzogen (Ticker 2/12). So verlegte der Multi Teile der Rechnungslegung wie etwa die Kunden- und Lieferantenbuchhaltung von Leverkusen nach Asien und Osteuropa. Und die Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE etablierte eine gemeinsame Controlling-Plattform für alle Standorte und legte Planungszyklen und Kostenstellen zusammen. Die Gewerkschaft betrieb dabei Co-Management und lobte dementsprechend das Endresultat. „Die Konzernbetriebsvereinbarung zum Projekt GAC 2015 ist ein positives Signal“, urteilte Reiner Hoffmann von der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE). Der Landesbezirksleiter der Chemie-Gewerkschaft und BAYER-Aufsichtsrat gab sich damit zufrieden, dass der Konzern die Maßnahme „sozialverträglich“ gestaltete.

BAYER zahlt mehr Bonus

Der Leverkusener Multi hat den Druck auf seine Belegschaft in den letzten Jahren kontinuierlich verschärft. So kostet das aktuelle Rationalisierungsprogramm 4.500 Arbeitsplätze. Als eine Art Schmerzensgeld zahlt der Konzern den Beschäftigten nun einen erhöhten Bonus. Der Konzern schüttet 600 Millionen Euro aus. Zwischen 80 und 140 Prozent ihres Durchschnittsentgelts erhalten die BAYER-WerkerInnen als Prämie. Sie orientiert sich allerdings am Erfolg der einzelnen Geschäftsbereiche. Am meisten Geld bekommen die Angestellten der Landwirtschaftssparte BAYER CROPSCIENCE, am wenigsten diejenigen des Kunststoffbereiches BAYER MATERIAL SCIENCE.

4,4 Millionen Euro für Dekkers

BAYER-Chef Marijn Dekkers hat im Geschäftsjahr 2011 4.418.000 Millionen Euro verdient. Zum Vergleich: Sein Vorgänger Werner Wenning strich 2009 in seinem letzten vollen Dienstjahr „bloß“ 3.570.000 Millionen Euro ein.

Aufsichtsrat muss Aktien kaufen

Der Leverkusener Multi bindet die Bezahlung seines Aufsichtsrats stärker an den Konzern-Erfolg. Er macht es den Mitgliedern des Gremiums nämlich zur Auflage, 25 Prozent ihrer festen Bezüge in BAYER-Aktien zu investieren. „So lassen sich wirksam und nachhaltig die Unternehmensinteressen in der Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern verankern“, jubiliert die Unternehmensberatung HOSTETTLER, KRAMARSCH & PARTNER. Von einer Kontrolle der Geschäftspolitik durch den Aufsichtsrat dürfte dann noch weniger die Rede sein.

Beschäftigte denken, BAYER kassiert

Die Verbesserungsvorschläge von Belegschaftsangehörigen rechnen sich für BAYER weit mehr als für die Kreativen selber. 2011 brachte die Realisierung der MitarbeiterInnen-Ideen dem Leverkusener Multi nämlich einen Rationalisierungsgewinn von 5,4 Millionen Euro ein. Den ErfinderInnen zahlte er für den Zugriff auf ihr geistiges Eigentum, von dem der Konzern über ein langen Zeitraum hinweg profitieren dürfte, aber nur einmalig 1,7 Millionen Euro an Prämien aus.

Käufer für Diabetes-Messgeräte gesucht

Der Leverkusener Multi will sein Geschäft mit Diagnostika-Produkten aufgeben und sucht deshalb auch einen Interessenten für seine Sparte mit Blutzucker-Messgeräten. Obwohl der Konzern damit viele Arbeitsplätze zur Disposition stellt, dürften die Proteste im Falle einer Transaktion gering ausfallen. „Diabetes Care sitzt in den USA, wo BAYER bei einem Verkauf keinen großen Widerstand der Gewerkschaft befürchten muss“, schreibt die Financial Times Deutschland.

BAYER verkauft Alzheimer-Diagnostikum

Im Rahmen der Abwicklung der Diagnostika-Sparte (s. o.) veräußert der Leverkusener Multi auch ein in der Entwicklung befindliches Alzheimer-Diagnostikum, an dem er 2008 die Rechte von der Universität Nagasaki erworben hatte. Käufer ist das indische Unternehmen PIRAMAL IMAGING.

Outsourcing von Arzneitests

In der Öffentlichkeit pflegt der Leverkusener Multi mit großem Engagement das Bild eines forschenden Unternehmens. In Wirklichkeit aber findet in den Laboren des Unternehmens immer weniger wissenschaftliche Arbeit statt. So plant der Pharma-Riese jetzt, die Arzneitests der Phase I, bei denen die PharmazeutInnen die Medikamente an Gesunden ausprobieren, outzusourcen und damit 25 Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns zu vernichten. BAYER begründet diesen Schritt mit der schwankenden Auslastung der ProbandInnen-Station in Wuppertal.

Outsourcing von Arzneitests

Bei Arzneitests der Phasen II bis IV, bei denen die PharmazeutInnen die Medikamente an größeren Gruppen von Kranken ausprobieren, hat der Leverkusener Multi schon öfters mit externen Dienstleistern kooperiert. Jetzt systematisiert er diese Zusammenarbeit. Der Pharma-Riese hat mit dem US-Unternehmen COVANCE einen langfristigen Vertrag geschlossen. Er strebt damit „eine weitere Optimierung von Betriebsabläufen sowie der Effizienz und Qualität klinischer Studien an“. Zu erwarten ist jedoch vielmehr, dass die weitere Rationalisierung von Arznei-Erprobungen zu noch mehr Opfern als in der Vergangenheit führt. Zwischen 2007 und 2010 starben allein in Indien 138 Menschen bei Tests von BAYER-Präparaten, und in der Bundesrepublik mussten 2010 20 Menschen ihr Leben lassen.

BAYER verkauft Fabrik in Norwich

Im Rahmen seines Rationalisierungsprogramms verkauft der Leverkusener Multi seine Pestizid-Fabrik im englischen Norwich an die Beteiligungsgesellschaft AURELIUS und stellt damit 310 Arbeitsplätze im Konzern zur Disposition. Die Fertigungsstätte bleibt dem Agro-Riesen jedoch verbunden. Sie steigt in die Vertragsfertigung für den Konzern ein, will aber auch noch andere Unternehmen beliefern.

Der Weg des Titandioxids

Der Leverkusener Multi trennte sich im Zuge der „Konzentration auf das Kerngeschäft“ peu à peu von seiner Titandioxid-Produktion. 1998 überführte er die Uerdinger Fabrik in ein gemeinsam mit KERR-MCGEE betriebenes Joint Venture. 2001 übernahm das US-amerikanische Unternehmen das Geschäft ganz. 2006 dann gliederte es selber den Bereich in eine eigenständige Gesellschaft aus, die 2009 Insolvenz anmelden musste. Und 2012 verkaufte der Insolvenzverwalter die inzwischen CRENOX heißende Firma an BAYERs einstmaligen Konkurrenten SACHTLEBEN. Mit den Nachwirkungen der Titandioxid-Herstellung in Uerdingen haben die Behörden jedoch immer noch zu kämpfen. Sie arbeiten nämlich schon seit vielen Jahren an der Sanierung der Deponie in Rheinberg, in der lange Zeit die Produktionsrückstände von BAYER und SACHTLEBEN landeten (TICKER 2/11).

Pensionskasse wird teuer

Die BAYER-Pensionskasse nimmt schon seit längerem keine neuen Mitglieder mehr auf. Alle Belegschaftsangehörigen, die nach 2005 zum Konzern kamen, mussten zur Rheinischen Pensionskasse gehen. Darum verschlechtert sich das Verhältnis von EinzahlerInnen und Anspruchsberechtigten. Eine Erhöhung der Lebenserwartung und nicht ausreichend lukrative Geldanlagen trugen ein Übriges zur Unterfinanzierung bei. So hat jüngst etwa eine Untersuchung der BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH die Pensionsrückstellungen des Konzerns in Höhe von 7,8 Milliarden Euro als unzureichend bezeichnet. Deshalb hat der Leverkusener Multi den Firmen-Beitrag von 300 auf 400 Prozent des Beschäftigten-Beitrages erhöht. Das hat allerdings auch Konsequenzen für die BAYER-WerkerInnen. Ab einem Jahres-Entgelt von 34.000 Euro müssen sie nämlich Steuern auf den Unternehmensanteil zahlen. Und diese können sich je nach Gehalt auf bis zu 710 Euro im Jahr belaufen.

ERSTE & DRITTE WELT

BAYER gründet Rohstoffallianz

Bereits seit einiger Zeit treibt BAYER & Co. die angespannte Situation auf den Rohstoff-Märkten um. Die Konzerne starteten deshalb bereits diverse Initiativen und verstärkten den Druck auf die Politik (SWB 1/10). Nun jedoch erreicht ihr Engagement eine neue Qualität. BAYER, BOSCH, THYSSENKRUPP und sieben weitere Unternehmen gründeten im April 2012 die RA ROHSTOFFALLIANZ. Geschäftszweck der GmbH: „Die Sicherung der Versorgung der Gesellschafter mit kritischen Rohstoffen“. Fürs Erste haben es die Firmen dabei auf Seltene Erden, Kokskohle, Graphit und Wolfram abgesehen. Dazu wollen sie sich an Minen beteiligen und selber Vorkommen erschließen (siehe auch SWB 3/12).

Arzneitests in Kolumbien

Die Pharma-Multis verlegen immer mehr Medikamentenversuche in arme Länder. Dort locken ein großes Reservoir an ProbandInnen, unschlagbare Preise, schnelle Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht (SWB 2-3/10). Entsprechend hoch ist das Risiko für die ProbandInnen: Allein in Indien starben zwischen 2007 und 2010 138 Menschen während der Tests mit BAYER-Arzneien. In Südamerika hat der Pharma-Riese Kolumbien zu einem Zentrum für die Pillen-Erprobungen erkoren. „In den vergangenen zwei Jahren hat BAYER/Kolumbien acht Millionen Euro in die wissenschaftliche Forschung investiert und zahlreiche Studien an 280 Forschungszentren in Kolumbien durchgeführt – insbesondere in den Bereichen Herz/Kreislauf-Erkrankungen, Krebs-Erkrankungen und Hämophilie“, heißt es in der Propaganda-Postille BAYER direkt.

Mega-Gewerkschaftsfusion

Die drei großen Gewerkschaftsweltverbände der Sparten Metall, Chemie & Bergbau und Textil schließen sich zusammen. „Gewerkschaftsmacht aufbauen durch eine Organisierung entlang der Lieferkette; ein mächtiges Gegengewicht zu den transnationen Konzernen schaffen“, heißt die Devise. Die Fusion stößt allerdings auch auf Kritik, weil sie „top down“ erfolgte und die Mitglieder nicht einbezog. Zudem trauen viele der neuer Organisation nicht zu, mehr zu sein als die Summe ihrer Teile, die sich bisher kaum als globale Gegenmacht in Szene setzen konnten – oder wollten.

IG FARBEN & HEUTE

Gedenkort für Euthanasie-Opfer

Die vom Leverkusener Multi mitgegründeten IG FARBEN haben nicht nur das Zyklon B für die Vergasung der Juden im „Dritten Reich“ geliefert. Der Mörder-Konzern hatte auch für die Euthanasie, der mehr als 100.000 behinderte oder psychisch kranke Menschen zum Opfer fielen, den passenden Rohstoff im Angebot. Sie stellte für die „Aktion T4“ – benannt nach der Berliner Adresse des Planungszentrums für den Massenmord, das sich in der Tiergartenstr. 4 befand – das heute wieder durch BAYERs umstrittenes Pipeline-Projekt ins Gerede gekommene Kohlenmonoxid zur Verfügung. Im November 2011 entschied der Bundestag, in würdigerer Form als bisher an die Toten zu erinnern. Er beschloss, an der Tiergartenstraße eine Gedenktafel anzubringen und ein Denkmal aufzustellen. Darüber hinaus ist ein Dokumentationszentrum geplant.

POLITIK & EINFLUSS

Kabinett-Sitzung bei BAYER

Ein Ereignis mit Symbol-Wert: Am 21. Februar 2012 verlegte die am 6. Mai nicht wiedergewählte Landesregierung von Schleswig-Holstein ihre Kabinett-Sitzung ins Brunsbütteler BAYER-Werk. An dem Schwerpunktthema „Netzausbau“ hatte der Chemie-Multi auch ein besonders Interesse, klagt er doch trotz großzügiger Rabatte (siehe ÖKONOMIE & PROFIT) nicht erst seit der beschlossenen Energiewende über zu hohe Strom-Kosten. Dieses Lamento hat sich wohl auch der EU-Energiekommissar Günther Oettinger anhören müssen, der zu dem Termin extra aus Brüssel angereist war. Nach dem Zusammentreffen mit dem inzwischen abgewählten Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen und seinen MinisterInnen und StaatssekretärInnen aß er nämlich mit dem damaligen BAYER-Werksleiter Volker Weintritt zu Mittag.

Birgitta Wolff in Gatersleben

BAYER errichtet im Biotech„park“ Gatersleben ein Europäisches Weizenzucht-Zentrum (siehe auch FORSCHUNG & LEHRE). Es soll besonders ertragreiche und widerstandsfähige Sorten hervorbringen und die globalen Zucht-Aktivitäten des Agro-Riesen auf diesem Gebiet koordinieren. Prominentester Gast bei der feierlichen Eröffnung der Einrichtung war die sachsen-anhaltinische Ministerin für Wissenschaft und Wirtschaft, Birgitta Wolff (CDU). „Die Eröffnung des Europäischen Weizenzucht-Zentrums in Gatersleben ist ein deutliches Bekenntnis der BAYER AG zum Biotechnologie-Standort Sachsen-Anhalt (...) Dabei haben wir eine klassische „Win-Win“-Situation. So bietet der Biotech„park“Gatersleben die optimale Infrastruktur für BAYER. Gleichzeitig wird das „Leibniz-Institut für Pflanzen-Genetik und Kulturpflanzen-Forschung durch einen intensiven personellen Austausch vom neuen Weizenzucht-Zentrum profitieren“, freute sich die Ministerin.

Energiewende-Streit im BDI

Die Energiewende entzweit den „Bundesverband der deutschen Industrie“; „regelrechte Glaubenskriege“ machte die WirtschaftsWoche aus. Während einige ManagerInnen, sogar solche aus der viel Strom benötigenden Chemiebranche wie Axel Heitmann von der BAYER-Abspaltung LANXESS, dem neuen energie-politischen Kurs positiv gegenüberstehen, zählt der Leverkusener Multi zur Beton-Fraktion. Im August 2010 gehörte der damalige Vorstands- und baldige Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning zu den UnterzeichnerInnen des „Energiepolitischen Appells“, der die Bundesregierung – zunächst erfolgreich – zur Laufzeit-Verlängerung der AKWs aufforderte. Und sein Nachfolger Marijn Dekkers drohte angesichts der angeblich mit dem Ausstieg aus der Atomkraft verbundenen Mehrkosten schon mit Abwanderung. „Die Energie-Preise werden weiter steigen, dabei haben wir bereits heute die höchsten in der EU. Es ist wichtig, dass wir im Vergleich mit anderen Ländern wettbewerbsfähig bleiben. Ansonsten kann sich ein globales Unternehmen wie BAYER überlegen, seine Produktionen in Länder mit niedrigeren Energie-Kosten zu verlagern“, sagte er letztes Jahr in einem Interview.

EU-Effizienzrichtlinie aufgeweicht

Die EU-Länder haben sich zum Ziel gesetzt, bis zum 2020 Energie-Einsparungen in Höhe von 20 Prozent vorzunehmen. Um das zu erreichen, wollte Brüssel den Mitgliedsstaaten in einer Effizienz-Richtlinie verbindliche Reduzierungsauflagen machen. So wollte das Paragraphen-Werk die Mitgliedsländer zwingen, den Stromverbrauch jedes Jahr um 1,5 Prozent zu senken. Bei BAYER & Co. rief das einen Sturm der Entrüstung hervor. „Starre Vorgaben widersprechen jeglicher unternehmerischer Realität“, erklärte Markus Kerber vom „Bundesverband der deutschen Industrie“. Der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen unterstützte dagegen den Brüsseler Vorstoß, Wirtschaftsminister Philipp Rösler lehnte ihn jedoch vehement ab. Nach dem Rücktritt Röttgens konnte die Bundesregierung dann unumwunden die Position von BAYER & Co. vertreten und Obstruktionspolitik in Brüssel betreiben. Auf diesen Wege gelang es ihr dann auch, die Vorlage zu verwässern. Nun braucht kein Staat mehr verbindliche Strombremsen einzuführen. Auch eine kreative Buchführung ist nun erlaubt. Unternehmen, die wie BAYER am Emissionshandel mit CO2-Verschmutzungszertifikaten teilnehmen, müssen nicht ihren ganzen Energie-Verbrauch in die Endabrechnung einfließen lassen. Der Lobbyverband VIK, bei dem Günter Hilken von der BAYER-Tochtergesellschaft CURRENTA in der Geschäftsführung sitzt, protestierte trotz der ganzen „Nachbesserungen“ gegen die geplante Richtlinie.

Der BDI will es bilateral

Um die ganz großen Globalisierungsvorhaben steht es nicht gut. Das Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) landete Ende der 1990er Jahre auf dem Müllhaufen der Geschichte, und die Liberalisierungsbestrebungen der Welthandelsorganisation WTO im Rahmen der Doha-Runde kommen wegen der Vetos der Entwicklungsländer ebenfalls nicht voran. Darum forderte der „Bundesverband der deutschen Industrie“ (BDI) als Lobby-Organisation von BAYER & Co. den Abschluss von EU-Abkommen mit einzelnen Staaten. Die Politik stand dem Ansinnen zunächst skeptisch gegenüber, lenkte jedoch ein. „Wir wurden da hineingedrängt von der Wirtschaft und dem BDI“, sagt Bernd Pfaffenbach. Dem früheren Staatssekretär im Wirtschaftsministerium zufolge fürchtete der Verband, gegenüber der internationalen Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten und machte Druck: „Wenn alle Wettbewerber sich da Vorteile verschaffen, können wir darauf nicht verzichten.“ Und das mussten sie dann auch nicht. Zudem gelang es den Unternehmen, die Agenda der Verhandlungen entscheidend mitzubestimmen. Dementsprechend profitierten sie von den Ergebnissen. Strengere Patent-Regime, freiere Marktzugänge, mehr Investitionsschutz, Gleichbehandlung mit inländischen Unternehmen und verbesserter Zugriff auf Rohstoffe - fast kein Wunsch blieb unerfüllt (siehe auch SWB 2/11).

Der BDI will es bilateral

Seit geraumer Zeit setzen die bundesdeutschen und europäischen Lobby-Organisationen der Konzerne wegen der stockenden internationalen Freihandelsabkommen auf bilaterale Lösungen (s. o.), wobei sie sich mit ihren US-amerikanischen Pendants einig wissen. So forderten europäische und US-amerikanische Wirtschaftsverbände im Vorfeld des G8-Treffens, das im Mai 2012 in Camp Davis stattfand, unisono den Abbau transatlantischer Handelshemmnisse wie Zölle, Import-Quoten oder Klauseln zur Begünstigung einheimischer Unternehmen.

VFA gegen Zwangsrabatt

Nach dem seit 2011 gültigen „Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ müssen BAYER & Co. den Krankenkassen für neue Medikamente einen Hersteller-Rabatt von 16 Prozent einräumen. Darüber hatte sich BAYER-Chef Marijn Dekkers auf der Bilanz-Pressekonferenz im Februar 2012 bitterlich beklagt und angesichts der Überschüsse von DAK & Co. eine Abschaffung der Regelung gefordert. Der vom Leverkusener Multi gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) schloss sich unmittelbar darauf an (Ticker 1/12). Ende März 2012 erneuerte die Lobby-Organisation nun ihre Kritik. „Wenn wir keine stichhaltige Begründung erhalten, müssen wir uns Gehör verschaffen“, tönte der Vorstandsvorsitzende Hagen Pfundner und drohte mit einer Klage der Pharma-Multis gegen die Regelung. Und selbstverständlich fehlte die Warnung vor einem Verlust von Arbeitsplätzen nicht.

Treffen mit Westerwelle

Das aufstrebende Schwellenland Brasilien gehört mit zu den wichtigsten Auslandsmärkten BAYERs und anderer bundesdeutscher Konzerne. Deshalb nimmt es in der Außenwirtschaftspolitik der Bundesregierung ebenfalls eine besondere Rolle ein. Und zu dieser gehörte die Einrichtung eines „Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses“ in São Paulo. Prominentester Gast bei der von BAYER gesponserten Einweihungsfeier war Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP), der im Verlauf seiner Brasilien-Reise auch mit BAYER-Landessprecher Theo van der Loo zusammentraf.

Treffen mit kolumbianischem Präsident

100 Jahre betreibt BAYER bereits Geschäfte in Kolumbien (siehe auch ERSTE & DRITTE WELT und PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). Zum „feierlichen“ Jubiläum reiste der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers in das Land und traf dort unter anderem mit dem Staatspräsidenten Juan Manuel Santos und den MinisterInnen Juan Camilo Restrepo und Beatriz Londoño zu einem Gespräch zusammen.

Finanzämter fördern Forschung nicht

Bereits seit langem fordert BAYER die steuerliche Absetzbarkeit von Forschungsaufwändungen. Die Bundesregierung kündigte im Koalitionsvertrag auch ein entsprechendes Gesetzes-Vorhaben an, jetzt allerdings verschob sie das Projekt erst einmal. „Wir haben vereinbart, dass wir die steuerliche Forschungsförderung im Rahmen eines haushalts- und steuerpolitischen Gesamtkonzeptes entscheiden wollen“, erklärte Klaus-Peter Flosbach, der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Neuer Mann für die Unternehmenssteuer

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat den Sozialdemokraten Albert Peters als Abteilungsleiter für Steuerpolitik entlassen. Er ersetzte ihn durch den Christdemokraten Michael Sell. Dessen erste Aufgabe: die Reform der Unternehmensbesteuerung. Ein solches Gesetzesvorhaben wollte Schäuble offensichtlich doch lieber in Parteihand wissen.

EU reguliert Derivate-Markt

Der Leverkusener Multi nutzt die seit der Finanzkrise in Misskredit geratenen Derivate – eine Art Wette auf Preissteigerungen oder -senkungen von Rohstoffen, Aktien, Währungen, Zinsen oder aber von Derivaten selber – hauptsächlich zur Absicherung seiner globalen Transaktionen. Darum hat er seine LobbyistInnen in Brüssel vehement gegen Regulierungen auf diesem Sektor in Stellung gebracht. So ganz konnten diese politische Maßnahmen allerdings nicht verhindern. So will die EU für die OTC-Derivate (außerbörslich gehandelte Papiere) ein Melderegister einführen und für den Handel künftig eine Unterlegung mit Eigenkapital fordern.

PROPAGANDA & MEDIEN

Schwerpunkt TV-Werbung

Der Leverkusener Multi gibt 80 Prozent seines Reklame-Budgets für TV-Werbung aus. An Printmedien lässt sein Interesse dagegen nach – der Konzern investiert lieber ins Internet. „Analog zur ständig wachsenden Nutzerschaft des Mediums und der sich weiterentwickelnden Hardware wird auch die Bedeutung als Werbeträger weiter zunehmen“, prognostiziert BAYERs Marketing-Manager Nils Rohrsen.

BAYER digitalisiert Report

Der Leverkusener Multi ersetzt sein Print-Magazin Report durch das Digital-Format BAYER Magazin. Mit interaktiven Texten, Foto-Galerien, Filmen und Info-Grafiken will der Konzern „neue Ebenen des Storytellings“ erklimmen. So hofft er, seine Zielgruppe – KundInnen, LieferantInnen, AktionärInnen, AnalystInnen und interessierte Öffentlichkeit – besser an das Unternehmen zu binden und mehr jüngere Leute zu erreichen. Ob er das schafft, bleibt die Frage. Die eigentliche Story ändert sich nämlich allen neuen Storytelling-Ebenen zum Trotz nicht und ist relativ schnell erzählt: Alles ist gut.

VFA plant Charme-Offensive

Der Wechsel an der Spitze des von BAYER gegründeten „Verbandes der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) von Cornelia Yzer zu Birgit Fischer ist auch mit programmatischen Veränderungen verbunden. Die Lobby-Organisation setzt jetzt mehr auf Kooperation. „Die Herausforderungen im Gesundheitsbereich sind so groß, dass sie sich nur gemeinsam lösen lassen“, heißt es in der neuen Programmschrift. Zudem bekennt sich der VFA zu Transparenz & Nachhaltigkeit und gibt sich diskussionsfreudig: „Dennoch werden wir in der Gesellschaft auch kritisch gesehen. Wir stellen uns dieser Kritik, denn wir haben gute Argumente.“ Die immer ohne Rücksicht auf Verluste Industrie-Interessen verfechtende Cornelia Yzer hatte 2010 das neue Arzneimittelgesetz nicht nach den Wünschen der Konzerne ausrichten können und musste deshalb ihren Posten räumen. Von der Charme-Offensive erhoffen sich BAYER & Co. nun mehr politische Erfolge.

Neuer Hämophilie-Preis

Blutern gilt die besondere Aufmerksamkeit BAYERs, gilt es doch, vergessen zu machen, dass in den 90er Jahren Tausende Hämophile an HIV-verseuchten Blutprodukten des Konzerns starben, weil das Unternehmen sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner Hitze-Behandlung unterzogen hatte. Von den 57 Millionen Euro, die der Leverkusener Multi 2010 für „wohltätige Zwecke“ ausgab, erhielten Hämophilie-Organisationen mit 5,5 Millionen Euro fast zehn Prozent. Und jetzt stiftet der Pharma-Riese zur Besänftigung der Zielgruppe auch noch den „Philos“-Preis für Projekte, „die dabei helfen, die alltäglichen Herausforderungen im Leben mit der Bluterkrankheit zu meistern“.

Auszeichnung für die „Dream Production“

BAYER gehörte 2006 zu den Sponsoren der Kampagne „Land der Ideen“, welche die Fußball-Weltmeisterschaft dazu nutzte, um für den Industrie-Standort zu werben. Der PR-Betrieb hat die Ball-Treterei sogar überlebt und veranstaltet noch den Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“. Jetzt haben die InitiatorInnen schon zum zweiten Mal einen „BAYER-Ort der Ideen“ ausgezeichnet – sie wissen offenbar, was sie ihren Geldgebern schuldig sind. Nach dem Kommunikationszentrum „Baykomm“ traf es nun die Pilotanlage, die den Einsatz von Kohlendioxid als Rohstoff zur Kunststoff-Herstellung erprobt. Der Pharma-Riese feiert dieses gemeinsam mit RWE und der „Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen“ betriebene Projekt „Dream Production“ als eine Großaktion zur Rettung des Klimas. ExpertInnen beurteilen solche Versuche skeptischer. „Die stoffliche Nutzung kann keine riesigen Mengen binden, weil wir einfach viel, viel mehr Kohlendioxid freisetzen“, sagt etwa der Chemie-Ingenieur Arno Behr von der „Technischen Universität Dortmund“ (Ticker 1/10). Und als der BAYER-Manager Peter Vanacker in einem Interview gefragt wurde, wieviel CO2 die „Dream Production“ dem Recycling denn nun zuführe, gab er sich dann auch recht kleinlaut: „Genaue Zahlen möchten wir nicht veröffentlichen“.

Schul-Kooperation in Holland

Nicht nur in der Bundesrepublik, auch in Holland macht BAYER Schule. Der Leverkusener Multi kündigte eine Bildungsinitiative in den Niederlanden an, um SchülerInnen die Pflanzenzucht näher zu bringen. Passenderweise gab der Konzern diesen Entschluss gemeinsam mit dem Präsidenten der Universität Wageningen anlässlich der Einweihung des erweiterten Gemüsezucht-Zentrums in Leudal bekannt (siehe auch PFLANZEN & SAATEN). Und Hochschulleiter Dr. Aalt Dijkhuizen ließ dann auch an Sinn und Zweck der Übung keinen Zweifel: „Die florierende Gemüse-Industrie ist auf den Ideenreichtum der jungen Menschen angewiesen. Wir hoffen, dass dieses Projekt bei den Schülern die Begeisterung für die Pflanzenzüchtung weckt.“

LandwirtInnen bei BAYER

Um die Beziehungen zu seinen Pestizid-KundInnen zu pflegen, lädt der Leverkusener Multi immer wieder LandwirtInnen zu Betriebsbesichtigungen ein. So besuchte im Frühjahr 2012 der „Landwirtschaftliche Ortsverein Hoxfeld/Rhedebrügge“ den BAYER-Standort Monheim.

BAYER umwirbt ImkerInnen

Für den Leverkusener Multi haben nicht die haus-eigenen Pestizide das millionenfache Bienensterben verursacht, die Verantwortung dafür trägt nach Ansicht des Konzerns vielmehr die böse Varroa-Milbe. Und gegen diese hält das Unternehmen mit dem Pyrethroid BAYVAROL (Wirkstoff: Flumethrin) zufälligerweise auch gleich das passende Gegenmittel bereit. Um die „frohe Kunde“ zu verbreiten, hat der Agro-Riese in Mexiko die staatlichen Beauftragten für Imkerei als Werbeträger entdeckt. Er stattet sie mit Schutzkleidung aus, auf welcher der BAYVAROL-Schriftzug prangt. Der Unterrichtsqualität scheint das nicht unbedingt zu bekommen. Einem Beobachter zufolge lässt das Lehrpersonal die giftigen Pyrethroid-Streifen nämlich zu lange in den Bienenstöcken, weshalb sich die Chemikalie später im Honig wiederfinden könnte. Zudem steht die Gefahr von Resistenz-Bildungen – die Milben stellen sich zunehmend auf das BAYVAROL ein – nicht auf dem Stundenplan.

BAYER-Mann an Hochschule

Immer wieder gerne nutzen BAYER-WissenschaftlerInnen das Forum, das ihnen Universitäten von Zeit zu Zeit bieten. So hielt der Pharma-Forscher Walter Hübsch an der Hochschule Aalen einen Vortrag über Struktur-Elemente in der medizinischen Chemie.

PatientInnen-Betreuung im Internet

Wer unter Lungenhochdruck leidet und den Begriff googlet, landet bei www.lungenhochdruck.de – und damit bei BAYER. Der Leverkusener Multi betreibt die Webseite zur KundInnen-Bindung und hält dort Informationen für PatientInnen bereit, welche die MedizinerInnen auf sein Präparat ILOPROST eingestellt haben. Es gibt eine persönliche Beratung durch Krankenschwestern oder ArzthelferInnen und Links zu Selbsthilfegruppen. Sogar Medikamenten-Proben verschickt der Pharma-Riese über das Werbe-Portal.

TIERE & VERSUCHE

Mehr Tierversuche

Die Zahl der Tierversuche bei BAYER stieg von 192.412 im Jahr 2010 auf 199.636 im Jahr 2011. Während in den eigenen Laboren des Leverkusener Multis mit 168.825 weniger Kreaturen verendeten als 2010, wo noch 171.627 bei klinischen Erprobungen starben, erhöhte sich Menge der Versuchskaninchen, die bei vom Konzern beauftragten externen Dienstleistern ihr Leben ließen, von 19.785 auf 30.811.

TIERE & ARZNEIEN

Massentierhaltungsarznei BAYTRIL

Die Massentierhaltung kommt ohne massenhaft verordnete Medikamente nicht aus und verursacht so Probleme en masse. Krankheitserreger bilden beispielsweise Resistenzen gegen Antibiotika aus und können – über Hautkontakt oder den Nahrungsmittel-Kreislauf in den menschlichen Organismus gelangt – Gesundheitsstörungen auslösen, gegen die kein Kraut mehr gewachsen ist. BAYERs BAYTRIL hat daran einen gehörigen Anteil. Zum Gesamtumsatz mit dem Mittel von 166 Millionen Euro im Jahr 2010 trug die industrielle Fleischproduktion in den Ställen fast ein Drittel bei: 118 Millionen Euro.

DRUGS & PILLS

Pillen-Preise steigen wieder

Das 2010 erlassene „Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ hat die Pillen-Preise bis zum Jahr 2013 auf dem Stand von August 2009 eingefroren und den Hersteller-Rabatt für neue Medikamente von sechs auf 16 Prozent erhöht. Darum mussten die Krankenkassen im letzten Jahr zum ersten Mal nach langer Zeit nicht über Mehrausgaben für Pharmazeutika klagen. Inzwischen scheinen sich die Pharma-Riesen aber auf die veränderten Bedingungen eingestellt zu haben. Im ersten Quartal 2012 stiegen die Pillen-Kosten für DAK & Co. um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Einen Hauptanteil daran dürften extrem teure, aber nicht unbedingt empfehlenswerte Arznei-Novitäten wie BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO (s. u.) haben.

Pillen-Preise unter Verschluss

Mit dem „Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ (s.o.) hat der Gesetzgeber auch eine Kosten/Nutzen-Bewertung für neue Medikamente eingeführt. Bei positivem Votum schließen sich Preis-Verhandlungen der Pharma-Produzenten mit den Krankenkassen an. BAYER & Co. drängen dabei darauf, die Zahlen unter Verschluss halten zu können. Und die Bundesregierung will ihnen den Wunsch nach Geheimhaltung auch erfüllen, wogegen die Opposition protestiert. „Auf eines ist bei Schwarz-Gelb immerhin Verlass: Forderungen der Industrie-Lobby werden stets konsequent umgesetzt“, kritisierte Claudia Roth von den Grünen.

NICE empfiehlt XARELTO

Das britische „National Institute for Health and Clinical Excellence“ (NICE), das Kosten und Nutzen neuer Arzneimittel bewertet, hat BAYERs Blutgerinnungshemmer XARELTO nach einigem Zögern nun doch die Absolution erteilt. Zunächst hatte sich die Einrichtung mit den von BAYER zur Verfügung gestellten Daten über die Therapie-Erfolge für die Anwendungsgebiete „Thrombosen“ und „Schlaganfall-Vorbeugung bei PatientInnen mit Vorhofflimmern“ nicht zufriedengegeben und aussagekräftigere Informationen verlangt (Ticker 2/12). Diese scheinen das NICE überzeugt zu haben, weshalb die Krankenkassen nun den Preis für die XARELTO-Gaben zahlen müssen.

Immer mehr XARELTO-Indikationen

Die Gesundheitsbehörden taten sich stets schwer, Genehmigungen für BAYERs Blutgerinnungshemmer XARELTO zu erteilen. So zögerte die US-amerikanische FDA lange, ehe sie ihr Einverständnis für die Verwendung zur Vorbeugung von Schlaganfällen und von Thrombosen bei schweren orthopädischen Operationen gab, weil bei den Klinischen Tests Nebenwirkungen wie Gefäß-Verschlüsse, Blutungen, Herz/Kreislaufstörungen und Leberschäden auftraten. Trotzdem versucht der Leverkusener Multi beständig, das XARELTO-Anwendungsspektrum zu erweitern. Nach Zulassungsanträgen für den prophylaktischen Einsatz zur Verhinderung von Blutgerinnseln in der Herzkranz-Arterie (Ticker 2/12) ersucht BAYER nun auch um grünes Licht in Europa und den USA für die Vermarktung der Substanz zur Nachbehandlung von Thrombose-PatientInnen und zur Lungenembolie-Therapie. Darüber hinaus laufen im Moment Studien zur Vermeidung von Thrombosen bei Hüft- oder Kniegelenksersatzoperationen.

Blutungen durch XARELTO

Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) hat 306 Meldungen über Blutungen nach dem Einsatz von BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO erhalten. Das ergab eine Anfrage der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Dabei legt die Behörde Wert auf die Feststellung, dass es sich um Verdachtsfälle handelt.

XARELTO-Rabattvertrag mit der AOK

BAYERs umstrittener Blutgerinnungshemmer XARELTO (s. o.) hat einen stolzen Preis. 30 Tabletten kosten über 100 Euro – weit mehr als vergleichbare Präparate. Um das Medikament trotzdem in den Markt zu drücken, hat der Leverkusener Multi mit der AOK Rheinland/Hamburg einen Rabattvertrag abgeschlossen. Auch für die „Multiple Sklerose“-Arznei BETAFERON existiert eine entsprechende Vereinbarung mit der Krankenkasse.

Mehr YASMIN-Warnhinweise

Im Dezember 2011 entschied sich die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA in einem knappen Votum dafür, BAYERs Verhütungsmittel aus der YASMIN-Familie trotz der Nebenwirkung „Thromboembolie“ auf dem Markt zu lassen (Ticker 1/12). Im Frühjahr 2012 verpflichtete die Institution den Leverkusener Multi aber wenigstens, auf den Packungen auf das erhöhte Thromboembolie-Risiko hinzuweisen.

ASPIRIN gegen Krebs?

Der britische Forscher Peter M. Rothwell hatte bereits im letzten Jahr eine Untersuchung veröffentlicht, wonach ASPIRIN das Krebs-Risiko senke. Wer das Präparat fünf Jahre lang täglich schluckte, reduzierte das Sterberisiko um 21 Prozent, so der Wissenschaftler. Rothwell hatte allerdings ein ganz anderes Studien-Ziel. Der Forscher wollte den Einfluss des „Tausendsassas“ auf Herz/Kreislauferkrankungen ermitteln, weshalb der Mediziner nicht auf Daten zum individuellen Krebsrisiko der PatientInnen zurückgreifen konnte. Zudem reicht eine Nachbeobachtungsphase von vier Jahren nicht aus, um eine Tumor-Gefährdung auszuschließen, wie andere ÄrztInnen kritisierten (Ticker 2/11). Aber Rothwell ließ nicht locker. Jetzt wertete er 51 Studien aus und fand seine Ergebnisse bestätigt. Zwei Untersuchungen, die zu ganz anderen Befunden kamen, „übersah“ er jedoch. Vielleicht haben seine Verbindungen zu BAYER sein Seh-Vermögen getrübt. Er erforscht im Auftrag des Pharma-Riesen nämlich noch andere angebliche ASPIRIN-Segnungen.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Neues Pestizidgesetz

Die Bundesregierung hat die neue Pestizid-Richtlinie der EU in nationales Recht überführt. Das Gesetz bringt einige Verbesserungen wie das Verbot des Spritzens aus der Luft und Anwendungsbeschränkungen beispielsweise für Schulhöfe, weist jedoch auch gravierende Mängel auf. So gibt es keine erhöhten Auflagen für den Hausgebrauch von Agrochemikalien. „Beispiel hierfür ist das „BAYER GARTEN“- Rosenschädlingsspray, das neben dem bienengefährlichen Wirkstoff Imidacloprid den hochgefährlichen Wirkstoff Methiocarb enthält“, kritisiert das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN). Die Initiative wirft der Regierungskoalition zudem vor, keine strengeren Export-Vorschriften erlassen zu haben, weshalb hierzulande verbotene Ackergifte immer noch ihren Weg in andere Länder finden können. Darüber hinaus fällt das Paragraphen-Werk den Pestizid-ExpertInnen zufolge in mehreren Punkten hinter die EU-Richtlinie zurück. Es schreibt nämlich weder die Einrichtung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor noch die Verwendung von Substanzen geringerer Giftigkeit in Gebieten mit gefährdeter Flora und Fauna. Und eine besondere Regelung zu den Saatgut-Beizmitteln wie BAYERs CONFIDOR, die für ein millionenfaches Bienensterben verantwortlich sind, fehlt laut PAN ebenfalls.

64 hochgefährliche Pestizide

Das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN) hat die Produktpalette der drei Agro-Riesen BASF, BAYER und SYNGENTA daraufhin untersucht, wie viele nach wissenschaftlichen Standards hochgefährliche Pestizide sich im Angebot befinden. Beim Leverkusener Multi stieß die Initiative auf 64 Agrochemikalien, die wegen ihrer Langzeit-Wirkung, ihrer Umweltgiftigkeit oder ihrer akuten Toxizität in diese Kategorie gehören. Besonders die ärmeren Länder kommen „in den Genuss“ dieser Mittel. 15 der inkriminierten Wirkstoffe verkauft der Leverkusener Multi ausschließlich in Afrika, Asien und Lateinamerika, und 11 dieser 15 Ackergifte darf er in Europa auch gar nicht mehr anbieten. Wegen dieses Besorgnis erregenden Ergebnisses unterstützt die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die PAN-Kampagne „Rote Karte für SYNGENTA, BAYER und BASF“.

Giftige Blumenpracht

Nach den Niederlanden ist Kolumbien der weltweit größte Exporteur von Schnittblumen. „Für BAYER CROPSCIENCE ist Kolumbien damit etwas besonderes. Allein sieben Mitarbeiter sind ausschließlich für die Kunden in der Blumen-Industrie unterwegs“, heißt es in der konzern-eigenen Propaganda-Postille BAYER direkt. Der Leverkusener Multi, der mit seinen Agro-Chemikalien die Position des Marktführers in dem südamerikanischen Land innehat, entwickelt sogar Pestizide speziell für die Pflanzungen wie etwa LUNA „gegen die bei Blumenzüchtern gefürchtete Grauschimmel-Fäule“. Die ArbeiterInnen, die auf den Plantagen für einen kargen Lohn malochen müssen, fürchten sich dagegen weniger vor der Grauschimmel-Fäule und anderen Pflanzen-Krankheiten als vielmehr vor LUNA und anderen Gegenmitteln. Immer wieder kommt es zu Vergiftungen; eine Schutzkleidung tragen nur die wenigsten. Auch sonst dürfen die Beschäftigten ihre Rechte nicht wahrnehmen: Eine Gewerkschaftsmitgliedschaft gilt als Kündigungsgrund.

Chlorpyrifos schädigt Gehirne

Der Pestizid-Wirkstoff Chlorpyrifos kann die Entwicklung von Embryos im Mutterleib stören und bei den Kindern später Gehirnschäden verursachen. Das haben ForscherInnen der New Yorker Columbia-Universität herausgefunden. „Unsere Ergebnisse sind Besorgnis erregend“, schreiben Virginia Rauh und ihr Team in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Das Ackergift, das in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER enthalten ist, lässt schon in geringsten Dosen die Großhirnrinde schrumpfen und wirkt auf Regionen ein, welche die Emotionen, die Impuls-Kontrolle, die Aufmerksamkeit und die sozialen Beziehungen steuern. Auch die geschlechtstypischen Prägungen des Gehirns verändert die Agrochemikalie. Als Konsequenz aus ihren Befunden fordern die WissenschaftlerInnen eine Erhöhung der Grenzwerte für Chlorpyrifos.

Immer mehr Bixafen-Resistenzen

Kaum hatte BAYER den Fungizid-Wirkstoff Bixafen auf den Markt gebracht, da hatten sich schon die ersten Pilz-Arten an die Mittel mit den Produkt-Namen AVIATOR, XPRO und ZANTARA gewöhnt. Als „mittel bis hoch“ stuft das wissenschaftliche Komitee der Agro-Riesen das Resistenz-Risiko mittlerweile ein und rät dazu, das Pestizid höchstens zweimal pro Saison auszubringen. Der Leverkusener Multi gibt diese Empfehlung zwar weiter, hält aber fest: „Für eine nachhaltige Resistenz-Strategie zum Erhalt der Wirksamkeit der Carboxamide – zu dieser Gruppe gehört Bixafen – sind die Fungizide mit XPRO-Technologie sehr gut konzipiert.“ Der Konzern will sich nämlich das Geschäft nicht vermiesen lassen. Schließlich plant er, noch in diesem Jahr ein weiteres Carboxamid auf den Markt zu bringen.

Bienensterben in Kanada

Auch in Kanada kam es zu einem Bienensterben. WissenschaftlerInnen untersuchten daraufhin 37 tote Tiere und wiesen bei 28 von ihnen Spuren des BAYER-Pestizidwirkstoffs Clothianidin nach.

Bienengefährliche Topseller

Die Insektizide GAUCHO und CONFIDOR mit dem Wirkstoff Imidacloprid, die schon Millionen von Bienenvölkern den Tod brachten, zählen mit einem Jahresumsatz von jeweils 400 Millionen Euro zu den Topsellern mit Pestizid-Sortiment von BAYER. Nur das Fungizid NATIVO brachte mit 500 Millionen noch mehr ein.

SANTANA: wieder Ausnahmegenehmigung

BAYERs Pestizide mit dem Wirkstoff Clothianidin gehörten mit zu den Agro-Chemikalien, die im Jahr 2008 ein

massives Bienensterben verursacht hatten. Deshalb verboten viele Länder das Insektizid. Hierzulande entschieden die Behörden, die Zulassung für Mais-Kulturen einstweilen ruhen zu lassen. Allzulange ruhte diese allerdings nicht. Immer wieder entdeckte das dem Landwirtschaftsministerium unterstehende „Julius-Koch-Institut“ Notfall-Situationen, die einen Griff nach dem Wirkstoff angeblich unumgänglich machten. Auch in diesem Jahr tat es das – in Form des Drahtwurms war Gefahr im Verzug. So erteilte das Institut bereits zum dritten Mal eine Ausnahmegenehmigung für das Clothianidin-Granulat SANTANA. Das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN) kritisierte die Entscheidung: „Unter dem Deckmantel der Notfall-Situation werden Jahr für Jahr Ausnahmen für verbotene Pestizide genehmigt. Hier wird den ökonomischen Interessen Einzelner Vorrang vor Umwelt- und Naturschutz eingeräumt.“ PAN zufolge werden solche Ausnahmen immer mehr zur Regel. Von 59 auf 310 stieg ihre Zahl europa-weit binnen der letzten vier Jahre.

Neue Clothianidin-Studie

In Österreich dürfen die LandwirtInnen BAYERs Pestizid-Wirkstoff Clothianidin (enthalten in den Produkten PONCHO, PROSPER und SANTANA) noch auf ihren Maisfeldern einsetzen. Andere Länder wie z. B. die Bundesrepublik haben den Stoff wegen seiner Bienengefährlichkeit hingegen verboten, gewähren jedoch Ausnahmegenehmigungen (s. o.). Die österreichischen Behörden haben jedoch eine Studie zu Risiken und Nebenwirkungen der Chemikalie in Auftrag gegeben, die der Leverkusener Multi mitfinanziert hat. Das Ergebnis fiel für den Agro-Riesen wenig schmeichelhaft aus. Clothianidin sei „regional“ für das Verenden von Bienenvölkern verantwortlich, befanden die ForscherInnen. Wirkliche Konsequenzen wie ein Bann des Mittels will die Alpenrepublik jedoch nicht ziehen, sie plant lediglich etwas strengere Auflagen.

Neue Imidacloprid-Studie

Eine neue Studie der Universität von Stirling bestätigt einmal mehr die bienenschädigende Wirkung von BAYERs Pestizid-Wirkstoff Imidacloprid, das der Agro-Riese z. B. unter Produktnamen wie ADMIRE, CONFIDOR, EVIDENCE und PROVADO vermarktet. Hatte der Leverkusener Multi die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen immer mit Verweis darauf angezweifelt, dass diese in Laboren und nicht unter freiem Himmel stattgefunden haben, so kann er dieses Argument nun nicht mehr anbringen. Professor David Goulson und sein Team haben nämlich einen Feldversuch unternommen und auch dabei eine Reduzierung der Zahl der Bienenköniginnen um 85 Prozent durch die Effekte von CONFIDOR & Co. festgestellt.

Geschäfte mit dem Bienensterben

Einer Unzahl von Studien zum Trotz (s. o.) haben für den Leverkusener Multi keineswegs die haus-eigenen Pestizide das millionenfache Bienensterben verursacht, die Verantwortung dafür trägt dem Konzern zufolge vielmehr die böse Varroa-Milbe. Dabei wird höchstens umgekehrt ein Schuh daraus: Weil die Agrochemikalien die Tiere so schwächen, können sie eine Angriffsfläche für die Parasiten bilden. Aber der Global Player wehrt sich nicht nur gegen diese Einsicht, um die Vermarktungschancen für CONFIDOR & Co. nicht zu gefährden. Er hat noch einen zweiten Grund dafür. Mit dem Pyrethroid (Wirkstoff: Flumethrin), das er unter dem Slogan „Gesunde Bienen“ feilbietet, hält er nämlich angeblich das passende Gegenmittel zum Milben-Befall bereit. So sind die armen Bienen den BAYER-Giften sinnloserweise gleich doppelt ausgeliefert, und der Leverkusener Multi schlägt sogar noch aus den Folgen seiner rücksichtslosen Geschäftspolitik Profit. Die Milben indessen stellen sich bereits auf BAYVAROL ein und bilden Resistenzen aus.

PFLANZEN & SAATEN

Neue pestizid-tolerante Zuckerrübe

Die KWS SAAT hat für den Leverkusener Multi eine Zuckerrübe entwickelt, die gegen das BAYER-Herbizid BETANAL resistent ist. Deshalb können die LandwirtInnen das Mittel in Kombination mit der Pflanze, mit deren baldiger Zulassung der Agro-Riese rechnet, in rauen Mengen gegen Unkrautwuchs verwenden. Die Züchtung erfolgte auf konventionellem Weg über die Auswahl einer Pflanze als Ausgangsmaterial, deren Erbgut angeblich über eine Enzym-Veränderung verfügt, die für den schnellen Abbau der Agrochemikalie sorgt.

Mehr Gemüsezucht in Leudal

Der Leverkusener Multi hat sein Gemüsezucht-Zentrum im niederländischen Leudal ausgebaut. Die zur Verfügung stehende Fläche wuchs fast um das Dreifache. Mit dieser Investition verstärkt der Konzern sein Engagement auf diesem Sektor weiter. Neben einer zweiten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, die in den USA angesiedelt ist, unterhält er noch 26 Gemüsezucht-Stationen sowie zwei Dienstleistungszentren.

GENE & KLONE

Neue Krebsmittel-Anforderungen?

Krebsmedikamente sind teuer, helfen zumeist wenig und haben allzu oft nur ein eingeschränktes Anwendungsgebiet. So verlängert BAYERs NEXAVAR, das auf einen Monatspreis von 4.200 Euro kommt, das Leben der PatientInnen gerade einmal um zwei bis drei Monate. Da sich neue Pharmazeutika seit der Arzneimittelgesetz-Novelle von 2011 einer Kosten/Nutzen-Bewertung stellen müssen, könnte die Luft für die Mittel bald dünner werden. Es existieren nämlich Pläne, von ihnen eine deutlich höhere Wirksamkeit zu verlangen, wenn die Krankenkassen weiter im vollen Umfang für sie aufkommen sollen. Das stößt beim von BAYER gegründeten „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) erwartungsgemäß auf Kritik. „Wenn man diese Hürde schon vor zehn Jahren gesetzt hätte, dann hätte es keinen Fortschritt in der Krebs-Behandlung gegeben“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Hagen Pfundner.

Neues KOGENATE

Das einzig neue bei neuen BAYER-Medikamenten ist oft die Darreichungsform. So entwickelt der Leverkusener Multi zur Zeit eine Variante seines gentechnisch hergestellten Bluterpräparats KOGENATE, die sich länger im Blut hält, weshalb die Patienten es nicht mehr so oft injizieren müssen. Einen entsprechenden Versuch hatte der Konzern 2010 schon einmal wegen Erfolglosigkeit eingestellt. Für den zweiten Anlauf, der auch zum Ziel hat, mit einem KOGENATE 2.0 dem drohenden Auslaufen des Patentschutzes zuvorzukommen, hat das Unternehmen gerade erste Tests durchgeführt.

AMGEN entwickelt Antikörper

Das bundesdeutsche Biotech-Unternehmen AMGEN entwickelt für den Leverkusener Multi einen weiteren Antikörper zur Zerstörung von Krebszellen. Bislang haben Medikamente auf Basis von Antikörpern die in sie gesetzten Erwartungen allerdings nicht erfüllen können. So schafft es BAYERs NEXAVAR kaum, die Lebenserwartung der PatientInnen länger als ein paar Wochen zu erhöhen, kostet aber Unsummen (SWB 4/10).

Geburtsschäden durch Glyphosat

Das Anti-Unkrautmittel Glyphosat, das hauptsächlich in Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe, aber auch zusammen mit BAYER-Produkten wie der Baumwolle „GHB 614“ zum Einsatz kommt, kann zu Geburtsschäden führen. Dem „Bundesamt für Verbraucherschutz“ liegen die entsprechenden Untersuchungen vor. Es bewertet die in den Dokumenten aufgeführten Missbildungen jedoch nicht als statistisch relevant und verlängerte die Zulassung bis 2015 (Ticker 2/12). Die WissenschaftlerInnen der Studie „Round Up and birth defects: Is the public kept in dark?“ kritisierten diese Haltung scharf.

Glyphosat in Lebensmitteln

Das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium wies Spuren des Pestizid-Wirkstoffs Glyphosat, der hauptsächlich in Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe, aber auch mit BAYER-Produkten wie der Baumwolle „GHB 614“ zum Einsatz kommt, in Import-Linsen und Haferflocken nach. Dies setzt die VerbraucherInnen Gesundheitsgefährdungen aus, denn die Agro-Chemikalie kann Embryos schädigen (s. o.) und ist darüber hinaus mit zahlreichen weiteren Risiken und Nebenwirkungen behaftet.

BAYER-Raps kreuzt aus

Gentechnisch manipulierter BAYER-Raps wandelt mal wieder auf Freiersfüßen. US-ForscherInnen untersuchten wild wachsenden Raps und stießen in 288 von 634 Proben neben Spuren von Gentech-Pflanzen made by MONSANTO auch auf solche, die von den LIBERTYLINK-Produkten des Leverkusener Multis herrühren. Mit solchen Raps-Auskreuzungen machte der Konzern schon mehrfach Schlagzeilen. 2002 griff Gen-Raps von einem bundesdeutschen Versuchsfeld auf andere Ackergründe über. 2005 fanden sich Spuren der Labor-Früchte in konventionell erzeugter australischer und biologisch angebauter kanadischer Ware. Und 2007 kontaminierte das BAYER-Kreuzblütengewächs Saatgut eines Produzenten aus Deutschland.

BAYER kauft Soja-Züchtungen

Der Leverkusener Multi hat PROSOY GENETICS, die Sojazucht-Sparte des Unternehmens THOMSON AGRONOMICS, gekauft. „Mit der Übernahme erweitert BAYER seine Möglichkeiten bei der Züchtung von Sojabohnen“, erklärte der Konzern. Vor allem von dem PROSOY-Forschungsprogramm mit herbizid- und insektizid-resistenten Gen-Pflanzen verspricht der Agro-Riese sich viel. Zudem sieht er durch den Erwerb der Firma aus dem Mittleren Westen der USA die in der Region die Vermarktungschancen für seine Soja-Kreationen der LIBERTYLINK-Baureihe steigen.

Bt tötet nicht nur Schadinsekten

Das Gift-Bakterium Bacillus thuringiensis (Bt), mit dem BAYER und andere Agro-Riesen ihre Gen-Pflanzen bestückt haben, tötet nicht nur Schadinsekten, sondern auch andere Tiere wie z. B. Marienkäfer. Dies ergab ein Fütterungsversuch mit Bt-haltigen Mehlmotten-Eiern, den Angelika Hilbeck mit weiteren ForscherInnen der ETH Zürich durchgeführt hat.

WASSER, BODEN & LUFT

Großzügiger Strom-Rabatt

BAYER gehört zu den energie-intensiven Unternehmen. Und der Konzern hat auch keinen Anreiz, seinen Strom-Bedarf zu senken. Der Staat gewährt den Großverbrauchern nämlich großzügige Rabatte, die auf die Rechnung der übrigen KundInnen aufgeschlagen werden. Eine von GREENPEACE in Auftrag gegebene Studie bezifferte die Vergünstigungen auf neun Milliarden Euro pro Jahr.

Bergkamen stinkt zum Himmel

Bereits seit Jahren klagen die AnwohnerInnen des Bergkamener BAYER-Werkes über Geruchsbelästigungen. Die 2008 eingeleiteten Umbau-Maßnahmen haben bislang keine Abhilfe schaffen können. Aus immer neuen Quellen dringt Gestank nach außen. Ende Juli 2011 sorgte eine defekte Pumpe für schlechte Luft. Wenige Tage später flossen unvorhergesehen saure und basische Abwässer zusammen, was übel aufstieß (Ticker 4/11). Und dann kam es zu einem Angriff auf die Riech-Organe, für den der Konzern lange keine Erklärung hatte. Seit Neuestem vermutet er den Klärschlamm und die Ablagerungen in den Auffangbecken für die Betriebsabwässer als Ursache. Mitte März 2012 begannen deshalb die Sanierungsarbeiten. Unterdessen versucht das Unternehmen die BergkamenerInnen zu beruhigen: „Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht von den Emissionen keine Gefahr für Mensch und Natur aus“.

Altlast in Hauxton

Im englischen Hauxton nahe Cambridge hinterließ der Global Player nach der Schließung eines Pestizid-Werkes verbrannte Erde: jede Menge Altlasten im Boden und im Grundwasser (Ticker berichtete mehrfach). Der Investor HARROW ESTATES will auf dem Areal trotzdem Häuser errichten. Zu einer Sanierung erklärte er sich erst nach massivem Druck bereit und wählte dementsprechend die billigste Variante. Die AnwohnerInnen klagten schon während der Aushub-Arbeiten über Kopfschmerzen, Rachen-Entzündungen und Atemnot. Und auch nach Abschluss der Maßnahmen änderte sich die Gefahrenlage nicht grundlegend. „Erhöhte Konzentrationen“ gleich mehrerer Pestizide maß die zuständige Umweltbehörde in einem nahe gelegenen Fluss. „Deshalb sollte das Gelände unter keinen Umständen bebaut werden“, meint der Umweltaktivist Robin Page.

CO & CO.

PPP-Planänderungsverfahren

BAYER ist beim Bau der umstrittenen Kohlenmonoxid-Pipeline, welche die Standorte Dormagen und Krefeld miteinander verbinden soll, in 66 Fällen von den Planvorgaben abgewichen (Ticker 1/09). So verwendete der Leverkusener Multi zur Abschirmung der Rohre nur eine 60 cm breite Geogrid-Matte statt einer 80 cm langen, verlegte mancherorts nur 5,6 mm starke Rohre statt solche mit einer Wandstärke von 6,3 mm und änderte auch den Trassenverlauf. Darum musste BAYER nach dem Willen der Bezirksregierung Düsseldorf einen Planänderungsantrag stellen. Prüfen will die Behörde diesen allerdings nicht selber, sie sucht dafür per Ausschreibung einen externen Dienstleister – die im Zuge des Neoliberalismus populär gewordenen Public-Private-Partnerships (PPP) greifen nun also auch bei Genehmigungsverfahren um sich. Erich Hennen von der Initiative CONTRA PIPELINE wendet sich nicht nur aus diesem Grund gegen das Prozedere. Da das Düsseldorfer Verwaltungsgericht im letzten Jahr den gesamten Planfeststellungsbeschluss wegen der mangelnden Vorkehrungen für die Erdbebensicherheit für rechtswidrig erklärt hatte, tritt er dafür ein, wieder ganz von vorn zu beginnen. „Wenn der ursprüngliche Beschluss nicht rechtens ist, nützen keine Nachbesserungen. Es muss ein neuer Planfeststellungsbeschluss her“, so Hennen.

Wutkapitalist Dekkers

BAYER-Chef Marijn Dekkers hadert mit den Zeitläuften. Die Industrie müsse die Erfahrung machen, dass „aufgeklärte Wohlstandsbürger beschlossene Projekte in Frage stellen – und stoppen“, jammerte er angesichts der Diskussionen um das Kohlekraftwerk von EON und BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline. Und ihm schwindet langsam der Glaube an die Inbetriebnahme des Röhren-Werks. „Ich weiß nicht, ob die Pipeline jemals ans Netz gehen wird, wir werden sehen“, sagte er vor der „Wirtschaftspublizistischen Vereinigung“ in Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes Remmel von den Grünen gab die Kritik postwendend zurück. NRW sei Industrieland Nr. 1 und werde es auch bleiben, „aber nur, wenn auch die Wirtschaft akzeptiert, dass die Zeit der Blankoschecks bei der Realisierung von Industrie-Projekten vorbei ist“, stellte er fest und warf EON und BAYER „gravierende handwerkliche Fehler“ bei der Vorbereitung der Projekte vor. „BAYER sollte sich hier selber an die Nase packen, solide Arbeit machen und nicht immer neue Stellenabbau-Runden und Verlagerungen ins Ausland ankündigen“, so Remmel.

NANO & CO.

Erörterungstermin in Sachen „Nano“

Die Nanotechnologie lässt Werkstoffe auf winzig kleine Größen schrumpfen. Dabei entwickeln BAYERs BAYTUBES und andere Nano-Produkte jedoch unbekannte und nicht selten gefährliche Eigenschaften. Genau dies stand dann auch bei dem Erörterungstermin zum Genehmigungsantrag der Firma H. C. STARCK, die ihre BAYTUBES-Herstellung von einem Versuchsbetrieb auf Normalproduktion umstellen und darüber hinaus ausweiten will (siehe auch RECHT & UNBILLIG), auf der Tagesordnung. Bei der Anhörung stritten die BAYER-Vertreter die Gefährlichkeit der Winzlinge rundweg ab. Sie seien weder giftig noch umweltschädlich und reicherten sich auch nicht im menschlichen Organismus an, versuchte etwa Jacques Ragot zu beruhigen. „Nano bezeichnet eine Größenangabe und ist keine gefährliche Eigenschaft“, so der Chemiker, es gebe zwar Hinweise auf eine Lungenkrebs-Gefahr durch Nano-Teilchen, aber die seien mit den BAYTUBES nicht zu vergleichen. Leider kommen die von BAYER selber herausgegebenen Sicherheitsdatenblätter da zu ganz anderen Schlüssen. Als Claudia Baitinger vom BUND und Barbara Dohmen von der Initiative LEBENSWERTER HOCHRHEIN dies thematisierten, legten die Konzern-Emissäre plötzlich ganz neue, noch nicht einmal der Genehmigungsbehörde bekannte Dokumente vor. Diese konnten allerdings ebenfalls nicht überzeugen. Das Regierungspräsidium blieb misstrauisch und gab erst einmal ein Arbeitsschutz-Gutachten in Auftrag, um sich „bei Fragen der Toxikologie nicht allein auf die Angaben der Firma BAYER verlassen zu müssen“.

Gutes Nano, schlechtes Nano

Der „Sachverständigenrat für Umweltfragen“ kommt in seinem Sondergutachten „Vorsorgestrategien für Nano-Materialien“ zu einer durchaus kritischen Bewertung der neuen Technologie. Von BAYERs BAYTUBES gehen nach Meinung der ExpertInnen jedoch keine gravierenderen Gesundheitsgefahren aus: „Kleine Fasern und nichtstarre Fasern, zum Beispiel BAYTUBES, haben mutmaßlich keine asbestartige Wirkung, sondern ähneln in ihrer Wirkung eher granulären biopersistenten Stäuben.“ Nur die langen und starren Partikel hätten ein größeres Gefährdungspotenzial, so die WissenschaftlerInnen. Ihr Urteil stützt sich allerdings ausschließlich auf Forschungsarbeiten vom Leverkusener Multi selber, und nicht einmal diese stellen dem Produkt einen Persilschein aus. Es greift auch nach Meinung der Konzern-WissenschaftlerInnen die Lungen an, aber als Arbeitsschutzmaßnahme reicht ihnen zufolge ein Grenzwert von 0,05 mg pro Kubikmeter Raumluft aus. Unterdessen macht das Votum des Sachverständigenrates Karriere. Überall, wo die BAYTUBES-Risiken zur Debatte stehen wie jetzt im Zuge des Genehmigungsverfahrens für eine Fertigungsstätte dieser Kohlenstoff-Röhrchen (s. o.), da zitieren JournalistInnen die Einschätzung des Gremiums – natürlich ohne die BAYER-Quelle der Erkenntnis zu nennen.

VCI gegen strengere Auflagen

Die Nanotechnologie lässt Werkstoffe auf winzig kleine Größen schrumpfen. Dabei entwickeln die Erzeugnisse wie BAYERs BAYTUBES-Kohlenstoffröhrchen jedoch oftmals unbekannte und nicht selten gefährliche Eigenschaften. Aus Gründen des vorsorglichen Gesundheitsschutzes hat der „Sachverständigenrat für Umweltfragen“ (s. o.) deshalb Verschärfungen im Chemikalien- und Umweltrecht gefordert. Der „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI) lehnt das jedoch ab. „Diese Vorschläge halten wir angesichts der vorhandenen Datenlage für überzogen. Sie würden die Innovationspotenziale, die die Nanotechnologie bietet, unnötig beeinträchtigen“, erklärte die Lobby-Organisation von BAYER & Co. Auch gegen eine Begriffsdefinition, die alle Partikel zwischen einem Milliardstel Meter und hundert Milliardstel Metern unter „Nano“ subsummiert, wandte sich der VCI. Damit mache man de facto alle Alltagsprodukte zu Nanoprodukten, kritisierte der Verband.

Noch mehr Nano-Risiken

Die Liste der möglichen Risiken und Nebenwirkungen durch die Nano-Technologie wird immer länger. Auf einem internationalen Kongress in Würzburg, der im Mai 2011 stattfand, betonten die WissenschaftlerInnen vor allem die Gesundheitsgefährdungen, die durch die Eigenschaft der Partikel ausgelöst werden, sich an Moleküle heften oder in die DNA eindringen zu können. Dies erhöht nämlich die Gefahr der Entstehung von Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, Diabetes, Arteriosklerose, Herz/Kreislauf-Schädigungen oder Krebs.

Dekkers gibt Nano-Entwarnung

Konzern-Chef Marijn Dekkers fürchtet sich vor gar nichts. Im Selbstversuch schaufelt der Holländer Gen-Gemüse in sich hinein, die bundesdeutsche Reaktion auf die Atom-Katastrophe von Fukushima bezeichnete er in einem Interview als überzogen und für BAYERs Kohlenmonoxid-Leitung von Dormagen nach Krefeld verbürgt er sich auch. Da ist ihm natürlich vor den winzig kleinen Nano-Teilchen ebenfalls nicht bange. Wider besseren Wissens versichert er sich dabei sogar des Beistandes der ForscherInnen-Gemeinschaft. „Aber obwohl es keine wissenschaftliche Nachweise dafür gibt, dass Nano-Materialien zu Schädigungen von Umwelt und Gesundheit führen, sehen einige Interessensgruppen auch hier vor allem potenzielle Risiken“, kritisiert der Manager in der Börsen-Zeitung.

UNFÄLLE & KASTASTROPHEN

Schwelbrand in Monheim

Am 13. März 2012 kam es in einem Monheimer Gebäude von BAYER CROPSCIENCE zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung, weil sich Isoliermaterial entzündet hatte. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Abwasser trat aus

Am 13. Mai 2012 kam es auf dem Gelände von BAYERs Krefelder Chemie„park“ zu einem Unfall. Durch einen Defekt in einer Hebe-Anlage trat ungereinigtes Abwasser aus. Dies überforderte offenbar die Werksfeuerwehr. Beim ihrem Einsatz musste die Berufsfeuerwehr der Stadt helfen.

BAYER ruft Hormon zurück

Der Leverkusener Mul