Veröffentliche Beiträge von “CBG Redaktion”

Die IG FARBEN im Spanischen Bürgerkrieg

„Selbstverständliche Pflicht, Franco zu helfen“

Vor 75 Jahren begann der Spanische Bürgerkrieg. Die von BAYER mitgegründete IG FARBEN ergriff dabei auf allen erdenklichen Wegen Partei für die Putschisten um General Franco, wie die 1966 erschienene Untersuchung „Die Herren Generale“ von Dr. Janis Schmelzer erhellt.

Am 17. Juli 1936 erhoben sich die Truppen Francisco Francos gegen die demokratisch legitimierte Volksfront-Regierung. Aber die Bevölkerung setzte sich zur Wehr und verteidigte die Republik. Unterstützung erhielt sie von Freiwilligen aus ganz Europa, während die faschistischen Regime in Deutschland und Italien sich auf die Seite der Putschisten stellten. Hitler sollte sich später brüsten, dass es „ohne die Hilfe der beiden Länder (...) heute keinen Franco“ (1) gäbe.

Einen bedeutenden Anteil daran hatte die von BAYER mitgegründete IG FARBEN. Der mit Abstand größte ausländische Investor in Spanien, der im Land 14 Niederlassungen unterhielt, stand den Putschisten treu zur Seite. Die Volksfront, die als Sieger aus den Wahlen im Februar 1936 hervorgegangen war, bereitete dem Konzern nämlich so einige Sorgen. „Von einer ungezügelten Flut sozialer extremer Bestrebungen“ (2) sprach der Bericht „Über soziale Kämpfe der Gegenwart in Spanien“, knapp sechs Wochen nach dem Erfolg der Koalition aus SozialistInnen, KommunistInnen und RepublikanerInnen verfasst von den IG-Statthaltern in Flix nahe Barcelona. „Die Einführung der Krankenkassen und andere schöne Dinge mehr“ wie die Verkürzung der Arbeitszeit, eine Sozialgesetzgebung und Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit versetzten die Managern nicht weniger in Unruhe als die Aussicht auf eine Stärkung der Selbstständigkeit Kataloniens.

Die IG flieht

Bereits unmittelbar nach dem Putsch verließen sämtliche deutschen Angestellten die Niederlassungen in Flix und Bearcelona - im Stammland der Volksfront mochten sie sich nicht länger aufhalten. Das Auswärtige Amt hatte, von der „Wirtschaftspolitischen Abteilung“ der IG FARBEN um eine Einschätzung der Situation gebeten, zwar versichert, die Regierungskoalition „sei bemüht, Zwischenfälle zu vermeiden“, aber das beruhigte das Personal offenbar nicht. So begab es sich in die von Franco kontrollierten Gebiete oder „Heim ins Reich“, wobei einige der Beschäftigten als Transportmittel das Panzerschiff „Deutschland“ benutzt haben dürften. Auf solche Vorkehrungen hatte die „Wirtschaftspolitische Abteilung“ gegenüber den deutschen Stellen nämlich gedrungen, weshalb sie nach Spanien vermelden konnte: „Das Oberkommando der Kriegsmarine ist auf die Lage der in Flix befindlichen IG-Herren vom Auswärtigen Amt besonders hingewiesen worden und hat entsprechende Anweisungen an die in Spanien befindlichen Kriegsschiffe gegeben“ (3).

Die 3-köpfige Geschäftsleitung von AGFA-FOTO blieb vorerst. Aber Ende September 1936 beorderte die Zentrale zwei von ihnen in die Heimat zurück. Zwei Wochen später ging auch der Geschäftsführer Enrique Herold, nicht ohne 815.000 Peseten, den Tresor-Schlüssel und wichtige chemische Formeln mitzunehmen. Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen mit dem neuen Aufsichtsgremium, welches das katalonische Wirtschaftsministerium geschaffen hatte. Die IG-Manager sahen in dem gewählten Kontroll-Komitee das Schreckgespenst der Kollektivierung aufsteigen, obwohl sich die Schockeffekte sehr in Grenzen hielten und die angeblich so bösen Geister partout nicht von den guten Geistern verlassen werden wollten. Der nunmehr mit der Leitung des Unternehmens betraute Betriebsrat arbeitete zwar „mit allen Mitteln für die antifaschistische Sache“, warf den Managern in einem Brief aber gleichzeitig vor, „zu einer Zeit, wo es gerade besonders nötig und angebracht gewesen wäre, das neue geschäftliche Leben zu organisieren und aufzubauen“, geflohen zu sein (4). Die Gewinne führte die AGFA-Niederlassung ebenfalls ganz ordnungsgemäß ab.

So war es denn auch weniger der Sozialismus, den das damals größte europäische Unternehmen fürchtete, als vielmehr die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtsstaates. Der hatte nämlich ausländischen Firmen schon vor der Volksfront-Zeit verboten, über eine bestimmte Grenze hinaus spanische Firmen aufzukaufen, um die heimische Wirtschaft zu schützen. Darum hatte die IG - wie andere deutsche Konzerne auch - ihren Besitz in dem Land Strohmännern übertragen. Und genau darauf war das Kontroll-Komitee gestoßen. „Das Comité verlangt für heute Auskunft über verschiedene die finanzielle Struktur der AGFA-FOTO betreffende Fragen“, verlautete aufgeregt aus Barcelona (5). „Da es mit Rücksicht auf mögliche spätere außerordentlich hohe Forderungen des Steuerfiskus vorerst unter keinen Umständen konveniert, zuzugeben, dass sich das gesamte Aktien-Kapital der AGFA-FOTO in den Händen der I.G., also einer ausländischen Firma, befindet“, erhielt Enrique Herold zunächst den Rat, auf Zeit zu spielen. Irgendwann aber wurde der Boden für ihn zu heiß.

Auch aus solchen Gründen schlug sich die IG auf die Seite Francos. Sie leistete ihm auf jede erdenkliche Art Beistand. Die Gesellschaft spendete dem General und seinem Anhang mehrmals Beträge in Höhe von 100.000 Peseten und bedachte dabei militärische Erfolge mit Sonderprämien. Gemeinsam mit SIEMENS und anderen deutschen Unternehmen unterstützte der Mörder-Konzern die „Legion Vidal“, die Sanitätstruppe der Putschisten, und rüstete die Kämpfer aus. „Während der ganzen Dauer des spanischen Bürgerkriegs hat Deutschland und innerhalb Deutschlands 100-prozentig die AGFA es fertiggebracht, Spanien, d. h. die spanische Wehrmacht mit den unbedingt erforderlichen Mengen (...) zu versorgen“, verkündete der Multi stolz (6). Von Zellwolle für die Uniformen bis hin zu Quecksilber und Experten für den „chemischen Kriegsdienst“ des Francisco Franco lieferte die IG FARBEN alles. Zufrieden meldete der den Schwermetall-Deal betreuende Generalstabsoffizier - und in Diensten der IG stehende - Luis Muntatas seinem Chef: „Dieser Bitte wurde in Deutschland ohne weiteres nachgegeben, weil man es für eine selbstverständliche Pflicht hielt, der Regierung Franco in jeder Weise behilflich zu sein“ (7).

In internen Schreiben rühmten IG-Manager den „vorbildliche(n) Kampfesmut“ der Franco-Schergen und erklärten die Eroberung von Toledo zum „Ruhmesblatt in der Geschichte Spaniens“ (8). Entsprechend unterteilten sie ihre Belegschaft in „gute Elemente“ und „Rote“. Zu diesem Zweck führte die Direktion Fragebogen-Aktionen durch und legte Schwarze Listen an. Auf einer solchen erschien etwa Tomas de V. Gali, der 2. Kommandant des republikanischen Schlachtschiffes „Gravina“, als besonders verdächtige Person. AgentInnen der Geschäftsleitung spürten solche unsicheren Kantonisten auf, von denen es eine ganze Menge gab. Zwei Drittel der Belegschaftsangehörigen standen den Spitzel-Berichten zufolge auf der Seite der Republik. Diejenigen, „die zur anderen Seite neigen bzw. zu uns halten“, erhielten unter einer Deckadresse Anweisungen zur Sabotage. Sogar in Führungspositionen gelangten die Undercover-Leute: Juan Trilla Buxeda leitete den Betriebsrat. Zudem hatte die IG Nazi-Spione wie Friedrich Lippenheide, Richard Modenhaus, Heinrich C. Langenbein, Rolf Rüggeberg und Albrecht von Koss in ihren Reihen. Insgesamt 104 solcher Personen identifizierte die US-Regierung bei den IG FARBEN, anderen Firmen wie MAN, LUFTHANSA, TELEFUNKEN oder bei den deutschen Konsulaten (9).

Handfeste Interessen

Dabei trieb nicht einfach faschistisches Kameradschaftsgefühl das Nazi-Regime und seinen größten Konzern an. Hitler und die IG verfolgten vielmehr handfeste Interessen. Sie konnten sich in dem Staat an der Zurückdrängung der „roten Gefahr“ versuchen und sich durch den „Weltkrieg im Kleinen“, wie es ein IG-Manager ausdrückte, auf den großen Waffengang vorbereiten. Spanien bot nicht nur Gelegenheit, die Allianz mit Benito Mussolini zu festigen, es diente auch als Truppenübungsplatz und als Rohstoff-Reservoir für die deutsche Wehrwirtschaft.

Diese zu stärken, hatte sich der Vierjahresplan von 1936 zur Aufgabe gemacht. Er leitete die Umstellung zu einer Ökonomie ein, die ihren Schwerpunkt auf die Erzeugung von Rüstungsgütern legt und sich unabhängig insbesondere von Rohstoff-Lieferungen aus dem Ausland macht. Die Blaupause für den Plan hatte die IG FARBEN geliefert. Hatte der Konzern in der Anfangszeit des Faschismus noch auf Freihandel gesetzt, so drängte ihn seine Devisen-Knappheit ab 1935, Niederlassungen in Übersee zu schließen und auf einen Autarkie-Kurs zu setzen. Passgenau für ihre Bedürfnisse schneiderten die IG-Experten das Konzept zurecht, das als Grundlage für den Vierjahresplan diente, weshalb er bald „IG-FARBEN-Plan“ hieß. Auch über die Umsetzung wachten zahlreiche, in die neue Vierjahresplan-Behörde abgestellte Konzern-Beschäftigte. So flossen 90 Prozent des Gesamtetats in den Chemie-Bereich und davon wiederum 72,7 Prozent in die eigenen Kassen weiter. Und bei der „Erweiterung des Lebensraums bzw. der Rohstoff- und Ernährungsbasis unseres Volkes“, wie Hitler in seiner Denkschrift zum Vierjahresplan formulierte, kam auch Spanien eine Rolle zu, verfügte das Land doch über wichtige Bodenschätze.

Rohstoff-Reservoir

Ob „wir unsere Hilfeleistungen nach Spanien als erfolgreich oder misslungen bezeichnen können“, machte Johannes Bernhardt als Görings Wirtschaftsstatthalter in dem Land nicht etwa von einem Sieg der Truppen Francos abhängig, sondern ganz profan von der „Lösung oder dem Scheitern unserer Bemühungen im spanischen Bergbau“ (10). Der IG-Direktor Heinrich Gattineau, im Konzern auch Verbindungsmann zur Nazi-Regierung, machte sich gleich im Herbst 1936 auf nach Spanien, um die Lage zu sondieren. Ihn trieb die Sorge um, durch den Bürgerkrieg von der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen abgeschnitten zu sein. So warnte er in seinem Reisebericht „vor der sehr gefährlichen Situation, nicht mehr genügend Schwefelkies für die Schwefelsäure-Produktion einführen zu können“. Über die Hälfte des Bedarfs an diesem auch Pyrit genannten Minerals deckte das „Deutsche Reich“ aus spanischen Quellen. Aber die sprudelten entgegen Gattineaus Befürchtungen schon bald wieder. Über 200.000 Tonnen Schwefelkies akquirierten die deutschen Stellen bereits im Oktober 1936. Ein Großteil davon ging an die IG FARBEN; über die Jahre lag ihr Anteil am Gesamt-Import bei 80 Prozent. Auch Wolfram und Eisenerz, das Hitler 1937 in einer Rede als Hauptgrund für das Engagement im Bürgerkrieg genannt hatte, gelangte in ausreichenden Mengen nach Deutschland.

Durch den Rohstoff-Hunger des „3. Reiches“ wandelten sich die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern fundamental. Der Anteil von Schwefelkies, Eisenerz & Co. an den Importen stieg binnen weniger Jahre von 35 auf 80 Prozent und verdrängte landwirtschaftliche Produkte wie Wein und Obst von den Spitzenplätzen - nicht unbedingt zum Gefallen Francos. Auch formell veränderte sich einiges. Das gesamte Ein- und Ausfuhrgeschäft lief über die beiden sich ergänzenden Institutionen HISMA und ROWAK ab, „weil mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des Vierjahresplans eine restlose Erfassung der in Spanien zur Verfügung stehenden und für die deutsche Wirtschaft lebensnotwendigen Rohstoffe und Nahrungsmittel anders nicht gesichert erschien“ (11). Die Putschisten verfügten nämlich nicht über genug Gold- oder Devisenreserven, um beispielsweise Waffen zu kaufen und so etablierte Göring über HISMA/ROWAK ein Tauschsystem, in dem Kriegsgerät etwa gegen Bergbau-Konzessionen verrechnet wurde. Später überschrieb Franco zur Zahlung seiner Kriegsschulden in Höhe von 480 Millionen Reichsmark sogar sechs Minen ganz an seinen Bündnispartner.

Die Monopolstellung der neuen Organisation fand nicht die ungeteilte Zustimmung der IG FARBEN, nicht nur wegen der Vermittlungsgebühr, die für jeden über die Einrichtung abgewickelten Deal zu zahlen war. Der Konzern arbeitete lieber selbstständig. „Die Abteilung Exportförderung versucht zur Zeit, private Verrechnungsgeschäfte ohne Einschaltung der ROWAK/HISMA zustande zu bringen“, heißt es in einem Firmen-Dokument vom Dezember 1936 (12). So hatte Heinrich Gattineau auf seiner Spanien-Reise gleich das Hauptquartier der Franco-Schergen in Burgos aufgesucht, um eigenmächtig über die Lieferung von Stickstoff für den militärischen Bedarf zu verhandeln. Aber es gelang schließlich nicht, die ROWAK dabei zu umgehen, wie auch später kaum. Nur beim Export von Farben und Pharmazeutika in geringeren Mengen konnte das Unternehmen die mächtige Institution außen vor halten.

Guernica

Die bürokratischen Umwege, welche die IG FARBEN gehen musste, beeinträchtigten die Geschäfte indes kaum. Besonders die Nord-Offensive Francos vom Frühjahr 1937, die für immer mit dem Namen „Guernica“ verbunden bleibt, feuerte die Rohstoff-Exporte an, gelang es den Putschisten doch, Kontrolle über bodenschatz-reiche baskische Industrie-Regionen zu bekommen. Die Eisenerz-Ausfuhr verdreifachte sich von 1937 auf 1938, während die entsprechenden Lieferungen nach England einbrachen. Auch die Schwefelsäure-Exporte zogen an.

Dafür leistete der Chemie-Verbund Franco beträchtliche Schützenhilfe, denn bei den Luftangriffen der „Legion Condor“ auf Guernica und andere baskischen Städte kam die IG-Brandbombe B1E zum Einsatz. Sie entwickelte beim Einschlag eine Hitze von bis zu 2.400 Grad und entfachte eine Feuersbrunst, der mit Löschwasser nicht beizukommen war. Es zersetzte sich unter solch hohen Temperaturen sofort in Wasserstoff und Sauerstoff und bildete explosives Knallgas.

Die genaue Zerstörungsleistung - allein in Guernica starben an einem einzigen Tag fast 1.700 Menschen - untersuchten Experten minutiös; Spanien galt den Nazis nämlich auch als gigantischer Truppenübungsplatz. Und „Folgerungen im Hinblick auf einen europäischen Krieg“ ergaben sich gleich mehrere. Die Zivilbevölkerung sei „durch fortdauernde Angriffe kleinerer Einheiten (...) tief beeindruckt und verängstigt“ worden, protokollierten die Berichterstatter und prognostizierten: „In einem europäischen Krieg können Städte mit Holzfachwerk-Bau durch die Brandbombe angesteckt werden“ (13). Das tat der Legionsstabschef Wolfram Freiherr von Richthofen mit seinen Spanien-erprobten Geschwadern dann auch später bei seinen Weltkriegseinsätzen über Wielu, Minsk, Witebsk, Orscha und anderen polnischen oder sowjetischen Städten.

Nach dem Bürgerkrieg

Zum Ende des Bürgerkriegs zog die IG eine positive Bilanz. „Die zukünftige Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Spanien und Deutschland wird positiv gesehen“, heißt es im Report „Spaniens Wirtschaftskräfte“ (14). „Deutschland ist in der Position, spanische Rohstoffe in ansehnlichen Mengen zu importieren“, konstatiert er und macht sich Hoffungen darauf, nicht nur vom Krieg, sondern auch vom Wiederaufbau profitieren zu können. Die große Bedeutung des Landes für Nazi-Deutschland strich im selben Jahr noch einmal der IG-Obere Carl Krauch heraus, der in der Vierjahrsplan-Administration inzwischen zum mächtigsten Mann aufgestiegen war. In einem unverhohlen kolonialistischen Memorandum empfahl er, dass „das Wirtschaftsgebiet zunächst friedlich auf den Balkan und auf Spanien ausgedehnt wird, entsprechend den verbesserten Rohstoff-Verhältnissen unserer Bundesgenossen“ (15).

In der Zeit nach dem Ende des Bürgerkriegs entfaltete die IG FARBEN eine rege Wirtschaftstätigkeit. Da der Heimatmarkt kaum noch lukrative Anlage-Möglichkeiten bot, suchte sie - wie andere deutsche Konzerne auch - anderweitig nach lohnenden Investitionsobjekten. So nahmen die FLIX-Werke 1941 eine Kapitalerhöhung vor. 1943 wollte die Niederlassung nochmals zunächst von neun auf zwölf Millionen Peseten und dann sogar auf 40 Millionen aufstocken. Die Nazi-Behörden erlaubten das jedoch nicht, zu sehr litt das „Deutsche Reich“ mittlerweile an der Kapitalflucht.

Nach dem Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg focht das faschistische Spanien nicht mit den Achsenmächten. Vom Bürgerkrieg ausgepowert, wahrte es Neutralität, wobei diese sich jedoch - je nach Frontverlauf - mal mehr zu der einen und mal mehr zu der anderen Seite neigte. Ab 1944 wandte das Land sich verstärkt den Alliierten zu und machte auch entsprechende Zugeständnisse wie etwa die Einstellung der Wolfram-Exporte nach Deutschland.

Der Franco-Staat blieb aber immer ein unzuverlässiger Partner. Er konfizierte zwar die Geschäftsvermögen der IG FARBEN und anderer deutscher Firmen auf Geheiß der USA, tat das aber auf eine Weise, die den Schaden in Grenzen hielt (16). Weil das Außenministerium das wahre Ausmaß des deutschen Firmenbesitzes in Spanien vor den Siegermächten verbarg, vermochte diese nur 27 Prozent der eigentlich angesetzten Summe zu beschlagnahmen . Vor allem sorgte die zuständige Kommission dafür, dass die IG und andere Unternehmen nie ganz den Zugriff auf ihre spanischen Latifundien verloren. Die mit der Versteigerung der Betriebe betraute Bank URQUIJO erteilte nämlich mit Vorliebe spanischen Statthaltern oder früheren Angestellten den Zuschlag. Damit diese Übergabe reibungslos vonstatten gehen konnte, hatte das Außenministerium die Ausweisung nicht weniger deutscher Manager, Politiker oder Spione verhindert. Auch der Spanien-Chef der IG, Ferdinand Birk, verschwand so von der Schwarzen Liste der Alliierten, angelegt, um das Land nicht zu einem Rückzugsort für deutsche Nazis werden zu lassen. Er stieg stattdessen zum Leiter von UNICOLOR auf. Die AGFA-Foto ging an ihren ehemaligen Geschäftsführer Enrique Herold. Der spanische IGler José Luis Gallego durfte gleich zwei Niederlassungen vorsitzen, während sein Bruder mit finanzieller Hilfe von BAYER und SCHERING das „Instituto Farmacológico Español“ aufbaute.

Die Herren taten alles dafür, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten wieder zu normalisieren. Besonders Birk legte sich mächtig ins Zeug. Er nahm die spanische Staatsbürgerschaft an, stand an der Spitze der deutschen Handelskammer und hielt nicht nur in dieser Funktion die Gemeinde der „MigrantInnen“ zusammen. Die beiden HistorikerInnen Núria Puig und Rafael Castro bezeichnen ihn als „Master of Ceremony“ des Comebacks der deutschen Wirtschaft in dem europäischen Land. Das größte Hindernis dafür wurde 1958 aus dem Weg geräumt. In diesem Jahr schlossen Bonn und Madrid ein Abkommen, das die Rückgabe-Frage klärte und den deutschen Firmen zehn Prozent der nach 1945 konfizierten Vermögenswerte zurückerstattete. Franco war daran gelegen, Investoren ins Land zu locken, weshalb er ein Jahr später auch seinen Botschafter austauschte. Neuer Chef-Diplomat wurde mit Luis de Urquijo y Landecho der Vizepräsident der URQUIJO-Bank. Die Konzerne ergriffen sofort die Chance und brachten sich nach und nach auch offiziell wieder in den Besitz ihrer Firmengüter. Und so nahmen die IG-FARBEN-Nachfolger unter den größten deutschen Firmen in Spanien bald wieder Spitzenplätze ein. 1972 führte BAYER vor HOECHST die Rangliste an, und nach der AEG und SIEMENS folgte die BASF auf Position fünf. Von Jan Pehrke

Quellen:

=> “Die Herren Generale (1966), Dr. Janis Schmelzer (eine Kopie senden wir gerne zu)

=> French and German Capital in Nineteenth- and Twentieth-Century Spain, Núria Puig and Rafael Castro http://www.h-net.org/ business/bhcweb/publications/BEHonline/2006/puigandcastro.pdf

=> DIE ZEIT zur Zerstörung von Guernica

ANMERKUNGEN

(1) Der Spanische Bürgerkrieg in der internationalen Politik, Hg: Wolfgang Schieder u. Christof Dipper, München 1976, S.15

(2) Dr. Janis Schmelzer, Die Herren Generale, Halle-Wittenberg, 1966, S. 13

(3) a.a.O, S. 23

(4) a.a.O, S. 83

(5) a.a.O, S. 68

(6) a.a.O, S. 25

(7) a.a.O, S. 27

(8) a.a.O, S. 68

(9) Robert H. Whealey, Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War, Kentucky 2005, S. 144

(10) Schieder, S. 176

(11) a.a.O, S. 176

(12) Schmelzer, S. 76f

(13) Hannes Heer, Straße um Straße in DIE ZEIT Nr.17 vom 19.04.2007

(14) Christian Leitz, Economic relations between Nazi Germany and Franco's Spain: 1936-1945, S. 98

(15)Nuremberg Trials. War Crimes and International Law, Ergänzte Sonderausgabe, Übersetzung aus dem Englischen von Ruth Kempner, Zürich 1951, S. 92

(16) Zum Folgenden: Núria Puig und Rafael Castro, Changing and Persisting Patterns of International Investment: French and German Capital in Nineteenth- and Twentieth-Century Spain, Business and Economic History online, Volume 4, 2006, S. 18ff

Liebe Leserinnen und Leser,

TRANSPARENCY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND unterstützt die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN bei ihrer Klage gegen die Universität Köln auf Einsichtnahme in den Vertrag zur Forschungs-Kooperation mit der BAYER HEALTHCARE AG. Seit Jahren weigert sich die Hochschule, dieser Forderung nachzugeben. Die Bildungseinrichtung macht zur Begründung den Ausnahmetatbestand „Forschung“ im Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW) geltend, während BAYER sich auf den Ausnahmetatbestand „Betriebs- und Geschäftsgeheimnis“ beruft, obwohl das vor dem Landesbeauftragten für Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen keinen Bestand hatte.

Die Weigerung, den Vertrag zwischen der Universität zu Köln und der BAYER HEALTHCARE AG offenzulegen, ist für die AG Gesundheit von TRANSPARENCY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND ein alarmierendes Zeichen. Die Universität Köln ist eine öffentliche, durch Steuergelder finanzierte Einrichtung, die daher der öffentlichen Kontrolle unterliegt. Potentielle Patientinnen und Patienten, die die Entscheidung zu treffen haben, ob sie sich in der Universitätsklinik oder in ihren Einrichtungen untersuchen und behandeln lassen, haben ein Recht darauf, darüber informiert zu werden, welche Konsequenzen der Kontrakt auf ihre Behandlung bzw. auf Forschungsprojekte hat, an denen sie teilnehmen. Und ihre ÄrztInnen dürfen darüber auch nicht im Ungewissen gelassen werden.

BürgerInnen dieses Landes können vorerst nichts zu den Rahmenbedingungen der Kooperation erfahren und müssen zum Mittel der Klage greifen, um den Informationsanspruch durchzusetzen. Dies ist um so erstaunlicher, als der für das Wahrung des IFG zuständige Datenschutzbeauftragte des Landes NRW, Ulrich Lepper, die Universität zu Köln zur Veröffentlichung des Vertrags aufgefordert hat, da er die Gefährdung der Forschungsfreiheit durch Offenlegung des Vertrages für nicht gegeben hält - ebenso wenig wie die Gefährdung des Betriebsgeheimnisses.

Verträge zwischen Universitäten und mächtigen Firmen sind mittlerweile an der Tagesordnung. So wurde erst im Mai durch die taz bekannt, dass im Jahr 2006 ein Kooperations- und Sponsorenvertrag zwischen DEUTSCHER BANK, der Humboldt-Universität Berlin und der Technischen Universität Berlin geschlossen wurde. Danach wurden dem Geld-Institut umfassende Mitwirkungsrechte bei Forschungsprojekten, Mitspracherechte bei der Ausrichtung und Besetzung von Professuren und das Recht auf PR-Veranstaltungen eingeräumt. Unabhängige Forschungstätigkeit sieht anders aus!

Solche Verträge müssen offengelegt werden, damit der versteckten Einflussnahme von Interessengruppen auf Forschung und Lehre entgegengetreten werden kann. Ohne Zugang zu den Verträgen über das IFG ist eine demokratische Kontrolle öffentlicher Einrichtungen und der Schutz öffentlicher Güter vor Missbrauch kaum möglich. Die Antikorruptionsorganisation TRANSPARENCY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND e.V. hat sich deshalb dazu entschlossen, die Klage der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN auch finanziell zu unterstützen. Die gerichtliche Entscheidung, der wir mit Spannung entgegensehen, hat große Bedeutung für uns alle. Wir wünschen der CBG viel Erfolg!

alle Infos zur Kampagne

Dr. Angela Spelsberg ist Ärztliche Leiterin des Tumorzentrums in Aachen, Mitglied des Vorstandes und stellvertretende Leiterin der AG Gesundheit von TRANSPARENCY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND e.V.

Eine Leiharbeiterin berichtet:

Isoliert in BAYER-World

Ungefähr 650 Leiharbeiter/innen beschäftigt der Leverkusener Multi nach eigenen Angaben. Ihr trauriges Los in der Pillen-Produktion beschrieb der Journalist Markus Breitscheitel in seinem Buch „Arm durch Arbeit“ (siehe Stichwort BAYER 4/2008). Geändert hat sich seitdem nichts, wie ein Erfahrungsbericht zeigt, den die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN erhielt.

von Melanie Suchart (Name von der Redaktion geändert)

Mein Name ist Melanie, ich bin 25 Jahre alt und verlor in Deutschland jegliche Hoffnung für Deutschland.

Im August 2010 kam ich zurück nach Berlin, zurück aus Australien. Ich freute mich sehr, meine FreundInnen wiederzusehen, wieder nach Berlin zu ziehen und zu leben.

Ich meldete mich arbeitssuchend, das Jobcenter in Neukölln gab mir eine Adresse nach der anderen, überwiegend Leiharbeitsfirmen, und ich bewarb mich fleißig. Im November wurde ich dann von JOBACTIVE (Anm. der Redaktion: im Februar 2010 von BAYER verkaufte Zeitarbeitsfirma) eingestellt. Mein Einsatzort war BAYER in Berlin, die Arbeit Verpackung der Anti-Baby-Pille.

Schon beim Einstellungsgespräch warnte mich der Personalchef meiner Abteilung vor den etwas ruppigen Arbeitskollegen: Ich bräuchte ein dickes Fell. Na gut, was tut man nicht alles, wenn man keine Wahl hat, dachte ich. Schon nach wenigen Tagen auf Arbeit fühlte ich die Unzufriedenheit und Frustration meiner neuen KollegInnen. Es gab viele LeiharbeiterInnen in meinem Bereich, man erkannte sie gut. Kein BAYER-Logo auf dem mintgrünen Kittel wie es Festangestellte tragen dürfen. Die KollegInnen ärgerten sich über die Lügen der Chef-Etage und waren niedergeschlagen durch das Gefühl, jederzeit ersetzbar zu sein. Die Alteingesessenen hingegen klagten über ständig wechselnde LeiharbeiterInnen, welche immer und immer wieder neu angelernt werden müssen. Sie, die schon einige Jahre auf dem Buckel hatten bei BAYER oder SCHERING hatten genug davon, alles ständig neu erklären zu müssen; es bedeutete Stress für sie, mehr Arbeit und auch mehr Fehlerquellen. Es war nicht ihre Absicht, das die LeiharbeiterInnen spüren zu lassen, doch ich spürte es und alle ZeitarbeiterInnen mit mir.

Teamgefühl kann sich nicht entwickeln unter der Belegschaft, neue Namen, neue Gesichter am laufendem Band. Vielleicht ist dies nicht nur ein Nebeneffekt, vielleicht ist es gewollt, dass KollegInnen nicht zu stark zusammenwachsen. Jeder kämpft für sich, und der Gegner ist riesig und unsichtbar. Aus Gesprächen am Frühstückstisch hörte ich, dass die Krankenzahl enorm zunimmt und die 5 Prozent längst überschritten hat. Dies ist nur ein weiteres Indiz für die Unzufriedenheit der ArbeiterInnen.

Die Firmenleitung leierte mehr und mehr Projekte an. Man wurde gefilmt bei der Arbeit, man hatte dann einen so genannten Schatten hinter sich, der jeden Handgriff dokumentiert. Das alles im Namen der Optimierung. Riesige Tafeln an jedem Arbeitsplatz sollten den MitarbeiterInnen die Schwächen in Arbeitsabläufen nahe bringen und motivieren, noch schneller, noch effizienter zu arbeiten. Was kosten diese Firmen, die ins Haus geholt werden, um nach Optimierungspotential zu suchen? Warum immer mehr Einsparungen und Outsourcing? Die Erklärungen der Chefetage sind schon lange nicht mehr überzeugend, es sind Lügen, und ich frage mich, ob diese Leute sich noch im Spiegel anschauen können.

Ich lavierte mich durch die miese Stimmung, ohne mich anstecken zu lassen. Zweimal jedoch brach auch mein Wille, und Tränen füllten meine Augen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, doch die Arbeit in diesem Umfeld kratzte an meiner Psyche. Isoliert in BAYER-World, acht Stunden pro Tag. Viel denken braucht man dort nicht, sollte man nicht, um seine Seele zu schonen. Ich arbeitete mich fix ein und kam zurecht, ich tat, was ich zu tun hatte, im Hinterkopf immer die Drohkulisse, dass mein Vertrag nur bis Ende des Jahres geht.

Natürlich wurde ich verlängert. Man eröffnete es mir sage und schreibe eine Woche, bevor der alte Vertrag auslief. Das sei normal, so liefe das hier immer, wurde mir gesagt.

Ich blieb bis Ende Juni 2011. Viele, viele Ungerechtigkeiten konnte ich erleben oder hörte darüber. Es gibt dort LeiharbeiterInnen, die schon seit vier Jahren immer wieder neue Verträge bekommen. BAYER schiebt sie von einem „Projekt“ in das nächste, um rechtlich sauber zu bleiben. Es gab ein Sommerfest, alle waren eingeladen - außer die LeiharbeiterInnen. Individuell angefertigte Ohrstöpsel zum Schutz vor dem Lärm bekamen sie auch nicht, das blieb den Festangestellten vorbehalten.

Über die unterschiedliche Bezahlung von LeiharbeitInnen und Festangestellten will ich nur eins sagen. Ich bin nicht der Meinung dass neuen ArbeiterInnen die gleiche Entlohnung zusteht wie solchen, die schon seit zehn Jahren im Betrieb sind, doch spielen andere Faktoren, wie z.B. das höhere Risiko einer Arbeitslosigkeit eine Rolle, dies sollte in den Tarifen Beachtung finden. Und LeiharbeiterInnen, die nach zwölf Monaten alle Arbeiten so ausführen wie die Festen, sollten das Recht auf eine Lohnerhöhung haben. Auch müssten sie denselben Urlaubsanspruch haben.

Ich hätte einen neuen Vertrag bekommen, doch ich wollte nicht mehr. Ich gehe zurück nach Australien, denn in meinem Land läuft zu viel falsch.

geplante TDI-Anlage in Dormagen:

öffentlicher Erörterungstermin geht am Freitag weiter

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren hat eine Einwendung gegen die geplante TDI-Anlage der Bayer MaterialScience AG in Dormagen eingereicht. Kernpunkte der Kritik sind die Risiken giftiger Chemikalien wie Phosgen, TDI und Kohlenmonoxid, die in der Anlage in großen Mengen eingesetzt werden sollen. Auch der BUND, die Grünen und die Stadt Monheim reichten Einwendungen ein.

Am Freitag findet der 2. Teil des Erörterungstermins statt, darin wird die Kritik an der Anlage mit den Behörden und dem Betreiber diskutiert. Der Termin ist öffentlich. Es sollten sich daran möglichst viele Anwohner beteiligen.

ZEIT: 7. Oktober 2011, ab 10 Uhr.

ORT: Sitzungssaal des Technischen Rathauses der Stadt Dormagen, Mathias-Giesen-Straße 11

Wir würden es begrüßen, wenn möglichst viele Anwohner/innen und Interessent/innen an dem Erörterungstermin teilnehmen.

Einwendungen, Presseberichte und Teile der Antragsunterlagen

30. September 2011

Dormagen: Müllkraftwerk wird nicht gebaut

BAYER-Vertreter haben gegenüber Umweltverbänden eingeräumt, dass das im Dormagener Werk geplante Müllheizkraftwerk – euphemistisch Ersatzbrennstoff (EBS)-Anlage genannt - wegen Müllmangel nicht gebaut wird. Ab 2013 sollte die von der Freiburger Firma GWE geplante Anlage jährlich rund 150.000 Tonnen Müll verfeuern und das BAYER-Werk mit Dampf beliefern.

Auch auf dem Werksgelände von BAYER Brunsbüttel ist eine solche Anlage geplant. Kürzlich hatte der Betreiber die genehmigte Müllmenge freiwillig halbieren lassen, auch diese Anlage ist noch nicht gebaut.

Der BUND, die Coordination gegen BAYER-Gefahren, die Dormagener Agenda 21 e.V. sowie der Verband Das Bessere Müllkonzept hatten zuvor kritisiert, dass durch den Bau des Kraftwerks die Menge gesundheitsschädlicher Emissionen steigt und der überregionale Mülltourismus zunimmt. Neue Verbrennungsanlagen werden für die Entsorgung heimischen Mülls schlichtweg nicht benötigt. Alle Anstrengungen einer ortsnahen, bedarfsgerechten und möglichst schadlosen Abfallbeseitigung würden durch den Bau neuer Verbrennungsanlagen ebenso ausgehebelt wie der Vorrang der Abfallvermeidung und der stofflichen Verwertung.

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren begrüßt daher den Verzicht auf das Vorhaben, auch wenn dieser nicht auf Einsicht von BAYER oder der GWE beruht.

Gleichzeitig will BAYER aber die Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen von 80.000 auf 120.000 Tonnen pro Jahr erhöhen. Und im Krefelder BAYER-Werk soll vermehrt Müll in den dortigen Kohlekesseln mitverbrannt werden.

Dormagen: Kritik an geplantem Müllkraftwerk

Die Kampagne wird vom Ökofonds der Grünen NRW unterstützt

Presse Information vom 26. September 2011

Coordination gegen BAYER-Gefahren

Carl Duisberg: „Ein verbrecherisches Genie“

150. Geburtstag des BAYER-Generaldirektors am 29. Sept. / Coordination fordert Umbenennung von Straßen und Entzug der Ehrenbürgerschaft / verantwortlich für Giftgas-Einsatz und Zwangsarbeit

Am Donnerstag jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag von Carl Duisberg, dem langjährigen Generaldirektor der BAYER AG und geistigen Vater der IG FARBEN. Der Chemiker war maßgeblich für den Aufstieg der einstigen Farbenfabrik BAYER verantwortlich. Im 1. Weltkrieg setzte er den Einsatz von Giftgas durch, betrieb die Deportation belgischer Zwangsarbeiter und forderte die Annexion großer Gebiete in Osteuropa. Höhepunkt von Duisbergs Lebenswerk war der Zusammenschluss der deutschen Chemie-Industrie zur IG FARBEN.

Jan Pehrke, Vorstandsmitglied der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG): „Carl Duisberg ging für Profite buchstäblich über Leichen. Wegen seiner Verantwortung für den Einsatz von Giftgas, die Ausbeutung von Zwangsarbeitern und die enge Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime taugt der ehemalige BAYER-Generaldirektor nicht als Vorbild für künftige Generationen!“. Die CBG fordert eine Umbenennung der nach Duisberg benannten Schulen (z.B. das Carl Duisberg Gymnasium in Wuppertal), Straßen (so in Bonn, Krefeld, Frankfurt, Dormagen, Marl, Dortmund, Wuppertal und Leverkusen) sowie der gemeinnützigen Carl Duisberg-Centren. In einem Brief an den Leverkusener Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn fordert das Netzwerk zudem die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde von Leverkusen.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts hatte Carl Duisberg rücksichtslos die Vermarktung von Heroin als angeblich harmlosem Hustenmittel betrieben. BAYER warb damals weltweit für seine „Wundermittel“ Aspirin und Heroin. Als ein Wissenschaftler das Suchtpotential von Heroin anprangerte, äußerte Duisberg - zu diesem Zeitpunkt Prokurist bei BAYER - man müsse die „Gegner mundtot schlagen“. Obwohl sich rasch die Gefahr der Abhängigkeit herausstellte, führte der Konzern den gewinnbringenden Verkauf über Jahrzehnte hinweg fort.

Historisch wichtig ist Carl Duisbergs Rolle bei der Ausbeutung von Zwangsarbeitern im 1. Weltkrieg. Im Herbst 1916 beklagte Duisberg den Mangel an Arbeitskräften und forderte mit dem Ausspruch „Öffnen Sie das große Menschenbassin Belgien„ den Einsatz von Zwangsarbeitern. Das Reichsamt des Inneren griff den Vorschlag der Industrie auf und ließ rund 60.000 Belgier deportieren, was international zu Protesten führte. Die Deportation gilt als Vorläufer des ungleich größeren Zwangsarbeiter-Programms im 2. Weltkrieg.

Zur selben Zeit entwickelte Carl Duisberg gemeinsam mit Fritz Haber Giftgase wie „Grünkreuz“ und „Senfgas“, testete diese erstmals an der Front und betrieb vehement ihren Einsatz - wissentlich gegen die Haager Landkriegsordnung verstoßend. Begeistert pries Duisberg den Chemie-Tod: „Die Gegner merken und wissen gar nicht, wenn Gelände damit bespritzt ist, in welcher Gefahr sie sich befinden und bleiben ruhig liegen, bis die Folgen eintreten.“ In Leverkusen wurde eigens eine Schule für den Gaskrieg eingerichtet.

1917 wurde Duisberg Mitglied der rechtsextremen Deutschen Vaterlandpartei. Zudem war er Vorstandsmitglied des „Unabhängigen Ausschuß für einen deutschen Frieden“, einer Gründung des antisemitischen Alldeutschen Verbands. Duisberg forderte die Annexion der besetzten Gebiete in Belgien und Nordfrankreich und etwas später auch “deutschen Lebensraum” in Polen und Russland. Duisberg hatte beste Kontakte zur Obersten Heeresleitung unter Hindenburg und Ludendorff und mischte sich offensiv in die Kriegszielplanung ein. Auch forderte er den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und setzte sich erfolgreich für die Absetzung des (angeblich zu nachgiebigen) Kanzlers Bethmann- Hollweg ein.

Zu Kriegsende flohen Duisberg und Fritz Haber in die Schweiz, da sie sich auf den Auslieferungslisten der Alliierten befanden und eine Anklage als Kriegsverbrecher fürchteten.

Der größte Erfolg für Carl Duisberg war die 1925 erfolgte Gründung der IG FARBEN, deren Aufsichtsratsvorsitzender er wurde. Den Zusammenschluss der deutschen Chemie-Industrie zum damals größten europäischen Konzern hatte Duisberg über Jahrzehnte hinweg betrieben.

Der Weimarer Republik stand Duisburg ablehnend gegenüber. Er organisierte Spenden der Industrie an konservative und nationale Parteien, spätestens seit 1930 auch an die NSDAP. 1931 forderte Duisberg: „Fortwährend ruft das deutsche Volk nach einem Führer, der es aus seiner unerträglichen Lage befreit. Kommt nun ein Mann, der bewiesen hat, dass er keine Hemmungen hat, so muss diesem Mann unbedingt Folge geleistet werden.“ Im selben Jahr verlangte Duisberg in einer Rede vor der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf die Schaffung eines europäischen Wirtschaftsblocks unter deutscher Dominanz.

Im Gegenzug für ihre Millionen-Spenden erhielt die IG FARBEN von den Nationalsozialisten Absatzgarantien für synthetischen Treibstoff und Kautschuk. Kein anderes Unternehmen kollaborierte in der Folge so eng mit dem Dritten Reich. Anlässlich seiner Pensionierung frohlockte Carl Duisberg denn auch: „Ich freue mich auf einen Lebensabend unter unserem Führer Adolf Hitler.“ Hitler wiederum kondolierte zum Tod Duisbergs 1935: „Die deutsche Chemie verliert in ihm einen ihrer ersten Pioniere und einen erfolgreichen Führer, die deutsche Wirtschaft einen ihrer großen Organisatoren. Sein Name wird in Deutschland in Ehren weiterleben.“

Jan Pehrke von der Coordination gegen BAYER-Gefahren abschließend: „Carl Duisberg war ein überzeugter Nationalist, eine Persönlichkeit von patriarchaler Herrschsucht und ein erbitterter Feind der Gewerkschaften. Man kann Duisberg nur als „verbrecherisches Genie“ bezeichnen, das die Moral Zeit seines Lebens dem Geschäftssinn unterordnete.“ Die CBG beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit der Geschichte des BAYER-Konzerns und war u.a. Herausgeber des Buchs „Von Anilin bis Zwangsarbeit – Die Geschichte der IG Farben“.

weitere Informationen:

. Neues Deutschland: Carl Duisberg: Ehrenbürger ging über Leichen

· Carl Duisberg und die Geschichte der IG Farben

· Offener Brief: Für die Umbenennung des Carl Duisberg Gymnasiums in Wuppertal!

· FAZ: Zwangsarbeit von Belgiern in Deutschland während des Ersten Weltkrieges

· Spenden der IG Farben an die Nationalsozialisten

· Carl Duisberg im 1. Weltkrieg

· „Wo sie Führer finden“ - Carl Duisberg, die Uni Bonn und die deutschen Traditionen

22. September 2011

Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre

Kritische Aktionäre verleihen Henry Mathews Preis an Axel Köhler-Schnura und die Coordination gegen BAYER-Gefahren

Konzernkritisches Kabarett, Diskussion und Rückblick mit Zeitzeugen / Laudatio und Vita des Preisträgers

Köln - Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre verleiht den Henry Mathews Preis 2011 an Axel Köhler-Schnura und die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG). Köhler-Schnura ist Gründungsmitglied des Dachverbands und Vorstandsmitglied der Coordination. Die CBG und ihr Netzwerk überwachen die Aktivitäten des Bayer-Konzerns weltweit. Köhler-Schnura wird den Preis bei der Jahrestagung des Dachverbands am 24. September in Köln entgegennehmen.

„Eine beeindruckende Anzahl von Aktionen hat die konzernkritische Arbeit der Coordination gegen BAYER-Gefahren begleitet“, sagt Dorothea Kerschgens, Vorstandsmitglied des Dachverbands. „Wenn Bayer jetzt Pestizide der von der WHO gelisteten höchsten Gefahrenklasse vom Markt nehmen will, ist das auch ein Verdienst der jahrzehntelangen CBG-Kampagne.“

Axel Köhler-Schnura freut sich über den Preis, der den Namen seines 2006 verstorbenen Weggefährten und Freundes trägt. „Ich nehme die Ehrung im Namen aller an, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz einsetzen und gegen den Profit und die Herrschaft des Geldes zur Wehr setzen.„

„Unsere Jahrestagung zum 25-jährigen Bestehen des Dachverbands bietet ein besonderes Programm“, sagt Geschäftsführer Markus Dufner. „Gründungsmitglieder erinnern sich an ihre ersten Auftritte bei Hauptversammlungen, Heinrich Pachl nimmt in seinem konzernkritischen Kabarett die DAX-Konzerne auf die Schippe und Hermann-Josef Tenhagen von Finanztest diskutiert mit Experten über Nachhaltigkeit, Greenwashing und aktives Aktionariat.“

„Es gibt es noch viele Unternehmen, die sich der Methode des Greenwashing bedienen und damit Investoren, Aktionäre und die Öffentlichkeit täuschen“, erklärt Dufner. „Atomkraft als ´Partner der erneuerbaren Energien´ darzustellen und Elektroautos mit Atomstrom aus ´grünen´ Zapfsäulen zu betanken – das geht gar nicht.“ Bei der Jahrestagung stellt der Dachverband erstmals Greenwashing-Studien zu mehreren DAX-Konzernen vor.

Glückwunsch zur Preisverleihung an die Coordination:

Lieber Axel, liebe Freund/innen der Coordination gegen BAYER-Gefahren, herzliche Gratulation zum Henry Mathews Preis 2011!!! Du, Axel, bist ein unermüdlicher “Kämpfer" für uns Kritische Aktionär/innen und ihr bei der CBG seid ebenso würdige und verdiente Preisträger/innen, denn mit eurer Arbeit legt ihr den Finger in die Wunden des Bayer-Konzerns und deckt dessen Machenschaften schonungslos auf und das alles unermüdlich seit langen Jahren.

Herzlichst Jürgen Grässlin

Jürgen Grässlin, Sprecher der Kritischen AktionärInnen Daimler, »Deutschlands wohl prominentester Rüstungsgegner« (Der Spiegel) und Träger des Aachener Friedenspreises 2011

21. September 2011

Tödliche Risiken von Phosgen

Das US-Chemical Safety Board untersucht z.Zt. einen tödlichen Phosgenunfall bei DuPont (Phosgen war ein Kampfgas im 1. Weltkrieg; heute wird es in großen Mengen in der Chemie-Industrie eingesetzt). Dabei kamen interne Unterlagen zu Tage, wonach DuPont eine Schutzhülle für phosgenführende Anlagen ablehnte, um ja keinen Präzedenzfall zu schaffen.

In der Risikobewertung von DuPont aus dem Jahr 1988 heißt es wörtlich: “Spending $2 million for an enclosure saves 14.4 lives per 10,000 years. This sets a value of life plus public outrage at $143.000. It may be that in the present circumstances the business can afford $2 million for an enclosure; however, in the long run can we afford to take such action which has such a small impact on safety and yet sets a precedent for all highly toxic material activities.

Auch die Firma BAYER weigerte sich über Jahrzehnte hinweg, Phosgen-Anlagen mit einem solchen containment zu versehen. Erst jetzt erklärte sich der Konzern bereit, künftige Anlagen in Dormagen und Brunsbüttel zur Polyurethan-Produktion mit einer solchen Schutzhülle auszustatten.

Der vollständige Bericht des CSB (siehe S. 75 und S. 130ff): http://www.csb.gov/assets/document/Staff_Draft_for_Public_Comment_FINAL_Corrected_REDUCED_FILE_SIZE.pdf

Coordination gegen BAYER-Gefahren trauert um Friedel Geisler

Vorstandsmitglied der CBG / Pastorentitel wegen BAYER-kritischem Engagement aberkannt

20. September -- Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) trauert um ihr langjähriges Vorstandsmitglied Friedel Geisler, die am vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben ist.

Geboren wurde Friedel Geisler in Berlin als zweites von 17 Kindern. Mit 21 Jahren heiratete sie einen evangelischen Pfarrer und wurde Mutter von drei Kindern. Mit 40 holte sie ihr Abitur nach und studierte Theologie. Mit 43 Jahren wurde sie plötzlich Witwe und musste ihre Familie ernähren. Kurz nach dem Tod ihres Mannes erhielt sie beim Solinger Kirchenkreis eine Stelle als Pastorin.

Friedel Geisler hat sich um den Aufbau des internationalen Netzwerks der Coordination gegen BAYER-Gefahren sehr verdient gemacht. Im Rahmen des spektakulären Prozesses, mit dem BAYER Ende der 80er Jahre vergeblich versuchte, die CBG auszuschalten, war sie vom Konzern persönlich beklagt worden.

International bekannt wurde auch, dass ihr 1988 wegen ihres BAYER-kritischen Engagements der Pastorentitel entzogen wurde - ein in der Evangelischen Landeskirche bis heute einmaliger Fall. Der Skandal führte zu langjährigen Diskussionen und Protesten innerhalb der Landeskirche, stand auf zwei Evangelischen Kirchentagen im Zentrum der Debatte und zog viele Kirchenaustritte nach sich.

Der SPIEGEL schrieb damals: Die evangelische Pastorin Friedel Geisler redet dem BAYER-Vorstand seit 1985 auf den Hauptversammlungen ins Gewissen. Mit Salomos Sprüchen („Besser wenig mit Gerechtigkeit, denn viel Einkommen mit Unrecht“) geißelt sie überhöhte Medikamenten-Preise des Konzerns in der Dritten Welt. „Teile der evangelischen Kirche“, klagte Bayer-Chef Strenger darauf letztes Jahr, würden sich „an der Diffamierung unseres Unternehmens beteiligen“. Wie bestellt kam dazu aus der Aktionärsversammlung die Frage nach den Kirchensteuern, die BAYER-Mitarbeiter zahlen. Antwort: Allein 24 Millionen an die evangelische Kirche. „Innerkirchlichen Schaden“, entdeckte da Friedel Geislers Superintendent Ernst Günther, habe die Pastorin mit ihren Auftritten bei BAYER angerichtet.

Friedel Geisler war bis zuletzt bei der CBG aktiv, unter anderem in der Kirchentags-Gruppe. Auch war sie langjähriges Mitglied der Solidarischen Kirche im Rheinland (Soki). Privat arbeitete sie als Psychotherapeutin. In ihrer Heimatstadt Solingen beteiligte sie sich an vielen Projekten: Sie gründete die Funzel, Vorläufer der Jugend- und Drogenberatung, war Vorstandsmitglied von Frauen helfen Frauen und hob das Internationale Frauenzentrum mit aus der Taufe. Zudem unterstützte sie zahlreiche Projekte in Nicaragua.

Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren: „Mit Friedel Geisler verlieren wir nicht nur eine treue Mitstreiterin und verdienstvolle Aktivistin, sondern auch eine Streiterin gegen Konzernmacht, Ausbeutung und Unterdrückung. Friedel war bis zuletzt sehr an der weiteren Stärkung der CBG gelegen. In der derzeitigen Krise der CBG hat sie alles getan, um den Fortbestand des Netzwerks zu sichern.“

Chronik: Friedel Geisler, BAYER und das Landeskirchenamt

von Peter Bürger in „Transparent - Zeitschrift für die kritische Masse in der Rheinischen Kirche“

22.06.1975: Arbeitsvertrag der Superintendentur für die Theologin und Religionspädagogin als Leiterin der Jugend- und Drogenberatung Anonym e.V. in Solingen

02.11.1976: Befähigung zum Dienst als Gemeindemissionarin

16.03.1977: Neue, erweiterte Dienstanweisung als Basis für die Ordination: „a) Christliche Verkündigung, Seelsorge, Beratung

“

01.05.1977: Ordination zur Gemeindemissionarin

06.1985: Erster Auftritt auf der Bayer-Hauptversammlung

25.11.1985: - Juni 1986 Verträge zum Gehalt werden nach zehn Jahren zu Ungunsten der Arbeitnehmerin gekündigt.

18.07.1986: Zweiter Auftritt auf der Bayer-Hauptversammlung; anschließend schaltet sich das Landeskirchenamt (LKA) ein, weil Beschwerden eingegangen seien mit Bitte um Unterlassung solcher Auftritte.

24.06.1987: Dritter Auftritt auf der Bayer-Hauptversammlung. Die Medien berichten. Nun wird offiziell die Rede im LKA untersucht.

11.12.1987: Friedel Geisler wird ins LKA zitiert zum Gespräch über das BAYER-Engagement und den Titel „Pastorin“

28.04.1088: Der Solinger Superintendent entzieht F.G. die Erlaubnis, die Dienstbezeichnung ´Pastor´ zu führen – auf Anweisung des LKA.

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 23. September 2011, um 10 Uhr in der Stadtkirche Solingen, Fronhof, statt. Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Gemeindesaal. Die Urne wird im engsten Familienkreis beigesetzt.

Auf Wunsch von Friedel bitten wir an Stelle von Blumen und Kränzen um eine Spende für „Kunst im sozialen Brennpunkt“ und die „Humanitao Stiftung“ auf das Konto Friedemann Geisler bei der Stadt-Sparkasse Solingen, Konto Nr. 480 210, BLZ 342 500 00, mit dem Stichwort: Friedel.

Presse Informationen vom 16. September 2011

Coordination gegen BAYER-Gefahren

BAYER nimmt tödliche Pestizide vom Markt

Erfolg für Umweltverbände / Kampagnen seit den 80er Jahren / „Zwölf Jahre später als versprochen!“

Der BAYER-Konzern hat gestern angekündigt, die Pestizide der höchsten Gefahrenklasse vom Markt zu nehmen (s.u.). Bis Ende 2012 soll der Verkauf aller Wirkstoffe der WHO-Klasse 1 auslaufen.

Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG): „Ein großer Erfolg für Umweltverbände und Landarbeiter-Organisationen in aller Welt, die seit Jahrzehnten gegen den Einsatz tödlicher Pestizide kämpfen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die BAYER AG ihr Versprechen, die Wirkstoffe der obersten Gefahrenklasse bis zum Jahr 2000 vom Markt zu nehmen, gebrochen hat. Viele Menschenleben hätten in der Zwischenzeit gerettet werden können! Beschämend ist zudem, dass sich der Konzern erst entschloss, diese chemischen Zeitbomben auszumustern, als sie nicht mehr genügend Profit abwarfen.“

Die CBG hatte einen Offenen Brief an den BAYER-Vorstand geschrieben, der von 200 Organisationen aus 40 Ländern unterstützt wurde. Mehrfach forderten Aktivisten in der Hauptversammlung des Konzerns einen Verkaufs-Stopp für alle Klasse 1-Pestizide.

Mit einem Weltmarktanteil von rund 20 % ist die Firma BAYER CROPSCIENCE der zweitgrößte Pestizidhersteller der Welt. In seinem Geschäftsbericht von 1995 hatte der Konzern angekündigt: „Mit einem Drei-Punkte-Programm haben wir uns hinsichtlich Forschung, Entwicklung und Vertrieb der Pflanzenschutz-Produkte klare Ziele für die kommenden fünf Jahre gesetzt. So werden wir die eingesetzte Produktmenge je Anwendung noch weiter reduzieren und Produkte der WHO - Toxizitätsklasse 1 schrittweise durch Präparate mit geringerer Giftigkeit ersetzen.“ Dennoch blieben auch nach dem Jahr 2000 Klasse 1-Wirkstoffe wie Thiodicarb, Disulfoton, Triazophos, Fenamiphos und Methamidophos im Portfolio von BAYER.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt die Zahl der jährlichen Pestizidvergiftungen auf 3 bis 25 Millionen. Mindestens 40.000 Fälle pro Jahr verlaufen tödlich, bei einer hohen Dunkelziffer. Rund 99% aller Pestizid-Vergiftungen treten in den Ländern des Südens auf. Die Wirkstoffe der obersten Gefahrenklasse sind für einen Großteil der Gesundheitsschäden verantwortlich.

Die CBG fordert zudem einen weltweiten Verkaufs-Stopp des Herbizids Glufosinat („Liberty“). Der Wirkstoff ist als reproduktionstoxisch klassifiziert und verursacht Missbildungen bei Föten. Glufosinat gehört zur Gruppe von 22 Pestiziden, die nach der neuen EU-Pestizidgesetzgebung vom Markt verschwinden sollen. Erst vor wenigen Wochen verzichtete der Konzern auf den Verkauf von Liberty in Deutschland. Dennoch weihte BAYER vor zwei Jahren in Hürth bei Köln eine neue Produktionsanlage ein, um den Export in Länder außerhalb der EU zu forcieren – nach Ansicht der CBG ein „klassischer Fall doppelter Standards“.

weitere Informationen:

· Herbizid Glufosinat sofort vom Markt nehmen!

· Aktionen gegen Bayer-Pestizid Endosulfan erfolgreich

· 154 Organisationen fordern von Bayer: Stopp hochgiftiger Pestizide!

· Indien: Gefährliche Pestizide sofort vom Markt nehmen!

· Bienensterben durch BAYER-Pestizide

Presse-Information des Pestizid Aktions-Netzwerks (PAN)

19. September 2011

BAYER Pestizidpolitik: ein großer gefährlicher Rest bleibt

Bayer CropScience hat angekündigt, die Vermarktung von Pestiziden der WHO-Klasse 1 zu beenden. PAN Germany begrüßt diesen Schritt und weist darauf hin, dass damit nur ein kleiner Anteil der gefährlichen Bayer-Pestizide beseitigt werden soll.

In einer Presse-Information des Konzerns Bayer CropScience vom 15.9.2011 heißt es, dass Bayer CropScience alle verbliebenen Insektizide der WHO-Klasse 1 bis Ende 2012 auslaufen lassen will. PAN Germany ist erleichtert, dass dies endlich geschieht, nachdem Bayer vor über anderthalb Dekaden im Geschäftsbericht 1995 schrieb: „So werden wir ( ) Produkte der WHO-Toxizitätsklasse 1 schrittweise durch Präparate mit geringerer Giftigkeit ersetzen.“ PAN und PAN-Mitgliedsgruppen hatten immer wieder die Umsetzung dieser Ankündigung eingefordert, damit Vergiftungen durch diese Pestizide endlich verhindert werden.

Carina Weber, Geschäftsführerin von PAN Germany: „Dieser Schritt von Bayer ist überfällig und nicht ausreichend. Auch weiterhin können Menschen und Ökosysteme durch hochgefährliche Bayer-Pestizide geschädigt werden, weil Bayer nur Insektizide der WHO Klasse 1 vom Markt nehmen will.“

Recherchen von PAN Germany zufolge, die in der Zeit vom 10.6.2011 bis zum 8.7.2011 durchgeführt wurden, bietet Bayer CropScience nicht nur Insektizid-Wirkstoffe der WHO-Klasse 1 an, sondern auch andere gefährliche Pestizide wie z.B. Herbizide und Fungizide. Zudem haben Pestizide mehr negative Eigenschaften als nur die akute Giftigkeit, wie sie in der WHO-Klasse 1 überwiegend erfasst wird. Langzeitwirkungen von Pestiziden werden in der WHO-Klasse 1 bisher nur in Einzelfällen berücksichtigt.

Laut PAN-Recherche hat Bayer CropScience auf seinen Websites in dem genannten Recherche-Zeitraum über 64 hochgefährliche Pestizid-Wirkstoffe zum Kauf angeboten - nur bei 9 dieser Wirkstoffe handelt es sich um Insektizide der WHO-Klasse 1. Weitere 14 Bayer-Insektizide sind jedoch aufgrund ihrer möglichen Langzeitwirkungen wie Krebs oder Geburtsschäden hochgefährlich.

Carina Weber: „Angesichts der geringen Anzahl hochgefährlicher Pestizide, die Bayer vom Markt nehmen will, muss Bayer noch erheblich nacharbeiten, um das Portfolio vollständig von hochgefährlichen Pestiziden zu bereinigen. Dies ist aber erforderlich, um die große Anzahl an Pestizid-Vergiftungen endlich zu reduzieren“.

15. September 2011, Handelsblatt

Pflanzenschutz: Ende für hochtoxische Insektizide bei Bayer

Bayer trennt sich von allen hochgiftigen Insektiziden. Grund für die Trennung soll der verschwindend geringe Umsatzanteil der Sparte sein. Stattdessen soll das Pflanzenschutzgeschäft mit Innovationen verjüngt werden.

Das Chemie- und Pharmaunternehmen Bayer nimmt alle hochgiftigen Insektizide aus dem Programm seiner Pflanzenschutzsparte. Bis Ende 2012 werde der Teilkonzern BayerCropScience diese Produkte vollständig auslisten, kündigte die Vorstandsvorsitzende, Sandra Peterson, am Donnerstag in Monheim an. Die Insektizide, zu der früher auch das inzwischen verbotene Produkt E605 gehörte, werden von der Weltgesundheitsorganisation WHO als besonders schädlich gewertet. Bayer-Produkte mit dieser Einstufung sollen Peterson zufolge durch moderne, zielgerichtete und umweltfreundliche Substanzen ersetzt werden.

Die hochtoxischen Insektenvertilgungsmittel, die vor allem noch in Ländern der Dritten Welt angewendet werden, haben nach Angaben eines Bayer-Sprechers derzeit nur noch einen verschwindend geringen Umsatzanteil. Kritiker vor allem aus Nicht-Regierungsorganisationen hatten immer wieder einen Verkaufsstopp gefordert.

Peterson kündigte darüber hinaus an, das Pflanzenschutz-Geschäft zu verjüngen, Innovation zu verstärken und die Saatgutgeschäfte auszubauen. Die amerikanische Managerin steht seit einem Jahr an der Spitze von Bayer CropScience. Mit einem Umsatz von 6,8 Milliarden Euro (2010) zählt das Unternehmen neben der schweizerischen Syngenta weltweit zu den führenden Herstellern im Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung und Saatgut. Das Unternehmen beschäftigt im In- und Ausland 20.700 Menschen.

Clomazone ist u.a. in den BAYER-Produkten Rodino, Brasan und Centium 36 enthalten. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren schließt sich der Forderung nach einem Verbot an.

Presse-Information, PAN Germany, 13. September 2011

Pestizidindustrie kippt das Ruhen der Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Clomazone

PAN fordert ein endgültiges Verbot

Nachdem sich Anwohner von landwirtschaftlichen Flächen in Mecklenburg-Vorpommern wegen gesundheitlicher Probleme nach der Anwendung von Pestiziden mit dem Wirkstoff Clomazone beschwert hatten, entschied das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) das Ruhen aller Pestizid-Produkte mit dem Wirkstoff Clomazone. Die Zulassungsinhaber der Pestizide legten jedoch Widerspruch ein und machten damit die Entscheidung des BVL unwirksam, denn der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Damit dürfen die Mittel – trotz der Gesundheitsprobleme der Anrainer der mit Clomazone behandelten Felder - jetzt doch weiter verkauft und angewendet werden.

Pestizide mit dem Wirkstoff Clomazone sind gefährlich. Das ist nicht neu. Schon vor einer Dekade, im September 2001, gab es in Mecklenburg-Vorpommern Gesundheitsbeschwerden und Ernteausfälle durch Pestizide mit dem Wirkstoff Clomazone (damals durch das Handelspräparat Brasan). Die Behörden versuchen seither erfolglos die von Clomazone ausgehenden Gefahren durch Auflagen in den Griff zu bekommen. Ein Verbot erfolgte trotz wiederholter Probleme nicht.

Das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN) begrüßte die kürzliche behördliche Entscheidung, die Zulassung für Clomazone ruhen zu lassen, bemängelt aber die Durchsetzungskraft der Behörde. Carina Weber, Geschäftsführerin von PAN Germany: „Das BVL ist offensichtlich nicht in der Lage, die Entscheidung, dem Schutz von Mensch und Umwelt Vorrang einzuräumen, durchzusetzen. Die Pestizidindustrie hat es geschafft, die Behördenentscheidung zu kippen.“ Clomazone darf trotz der Gesundheitsbeschwerden weiter vermarktet werden.

Carina Weber: „Die deutsche Regierung muss endlich gesetzgeberisch den Zulassungsbehörden den Rücken stärken, damit die Behörden sich gegen die ökonomischen Interessen multinationaler Konzerne durchsetzen können.“

Zu den Vertreibern Clomazone-haltiger Pestizide gehören die Weltmarktführer der Pestizidindustrie Bayer und Syngenta, ebenso wie BASF, die sich finanziell gut ausgestattet, schnell und massiv gegen Entscheidungen von Behörden wehren können. „Dem muss“, so Weber, „endlich ein Riegel vorgeschoben werden, wenn es um gesundheitliche Fragen geht.“

Weitere Informationen: Carina Weber, Tel. 040-3991910-23, E-Mail: carina.weber@pan-germany.org

Nachricht der Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 6. September:

Hinweis: Ruhen der Zulassung Clomazone-haltiger Pflanzenschutzmittel

Das BVL hat am 02.09.2011 mit sofortiger Wirkung das Ruhen der Zulassung für alle Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Clomazone angeordnet. Dies bedeutet, Pflanzenschutzmittel, die diesen Wirkstoff enthalten, dürfen ab sofort weder vertrieben noch angewendet werden. Mittlerweile haben jedoch einige Zulassungsinhaber Widerspruch gegen diese Ruhensanordnung eingelegt, so dass eine Anzahl von Clomazone-haltigen Präparaten befristet handelbar oder anwendbar sind.

Informationen darüber, welche Clomazone-haltigen Präparate dies aktuell sind, erhalten Sie über den Pflanzenschutzdienst ihrer zuständigen Bezirksstelle.

Auf Rapsflächen, auf denen eine Resistenz von Ackerfuchsschwanz oder Windhalm gegen FOPs wie Agil S, Panarex oder Fusilade Max vorliegt, sollte bei frühen Gräsermaßnahmen DIMs wie Focus Ultra oder Select 240 EC eingesetzt werden. Alternativ kann im Spätherbst gegen Ausfallgetreide, Trespe und Ungräser als Resistenzbaustein Kerb Flo/Groove zur Anwendung gelangen. Ist eine Gräsermaßnahme z. B. in sehr früh gedrillten Rapsbeständen notwendig, die bereits vier Laubblätter entwickelt haben, kann die Gräsermaßnahme mit einer Wachstumsreglerbehandlung kombiniert werden. Diese sehr wüchsigen Bestände sollten dann z. B. mit einem Carax behandelt werden, ggf. wird eine zweite Maßnahme zum späteren Zeitpunkt erforderlich.

Das Unkrautbekämpfungsmittel Clomazone gehört nach Ansicht der Umweltorganisation BUND verboten.

08. September 2011 - Ein Sprecher des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern äußerte sich am Mittwoch in Schwerin froh darüber, dass das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Zulassung des Mittels ausgesetzt habe. Das Bundesamt teilte allerdings mit, gegen die Entscheidung hätten die Zulassungsinhaber Widerspruch eingelegt. Dieser habe aufschiebende Wirkung. Die Mittel dürften daher bis auf weiteres wieder vertrieben und angewendet werden.

Vor einer Woche war bekanntgeworden, dass das Pflanzenschutzmittel für Raps bei Einwohnern in Vorpommern, unter anderem in Klein Jasedow, zu Atembeschwerden führte. Nach Angaben des BUND sind die Beeinträchtigungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald keine Einzelfälle.

Stichwort BAYER – Förderkreis

IBAN: DE07430609678016533003

BIC: GENODEM1GLS

Bank: GLS-Bank

Empfänger: SWB Förderkreis

Förderer werden! eMail genügt: Info(at)Stichwort-Bayer.de

Seit Anfang 2011 kämpft die Coordination gegen BAYER-Gefahren um ihre Existenzsicherung. Damit ist auch „Stichwort BAYER“ in ernster Gefahr. Denn sollte es nicht gelingen, die Finanzen der CBG langfristig zu sichern, dann wären die hohen Kosten für Recherche, Redaktion, Layout, Druck und Versand nicht mehr aufzubringen. Auch bei noch so sparsamer Arbeit.

Eine Deckung der Kosten über die Abo-Gebühren (derzeit 30 Euro jährlich) ist nicht möglich. Das Abo würde unerschwinglich.

Der SWB-Förderkreis ist ein Freundeskreis innerhalb der Coordination gegen BAYER-Gefahren e.V., der es sich zur Aufgabe gesetzt hat, STICHWORT BAYER finanziell zu unterstützen und damit den Fortbestand des Magazins zu sichern.

Wir meinen: Eine Stimme wie „Stichwort BAYER“ ist unverzichtbar. Eine Stimme, die mutig Konzernvergehen enthüllt und unerschrocken Missbrauch von Konzernmacht anprangert. Eine Stimme, die die Verantwortung der Konzerne für Umweltzerstörung, Sozialabbau und Krieg transparent macht.

Dass „Stichwort BAYER“ regelmäßig erscheinen kann, ist einzig dem SWB-Förderkreis zu verdanken. In ihm haben sich Mitglieder der Coordination gegen BAYER-Gefahren und Leser/innen von „Stichwort BAYER“ zusammen gefunden, weil sie um die Bedeutung und die Schwierigkeiten von SWB wissen. Sie steuern Jahr für Jahr einen erheblichen Betrag zur Deckung der Kosten bei.

Damit „Stichwort BAYER“ auch weiterhin erscheinen kann, muss der SWB-Förderkreis stärker werden. Er braucht vor allem sehr viel mehr engagierte Mitglieder, mehr Spenden und Förderbeiträge.

Deshalb unsere Bitte, werden auch Sie Mitglied des SWB-Förderkreises.

„Stichwort BAYER“ können Sie jeweils drei Monate nach Erscheinen auch online lesen

Spenden und Mitgliedsbeiträge bitte auf das Konto

IBAN: DE07430609678016533003

BIC: GENODEM1GLS

Bank: GLS-Bank

Empfänger: SWB Förderkreis

Weitere Informationen unter Info(at)Stichwort-Bayer.de

Die taz berichtet heute über unsere Klage gegen die Uni Köln. Alle Infos zur Kampagne

Die tageszeitung, 7. September 2011

„Neue Form von Korruption“

Auftragsforschung an Unis wird mit subtilen Mitteln vom Geldgeber beeinflusst, stellt der Politologe Thomas Kliche fest. Er fordert mehr Kontrolle.

taz: Herr Kliche, Sie haben den Einfluss der Industrie auf die Pharmaforschung untersucht. In Köln hält die Universität einen Kooperationsvertrag mit dem Bayer-Konzern unter Verschluss. Wie finden Sie das?

Thomas Kliche: Ich ärgere mich. Die Forschung wird zunehmend fremdgesteuert. Es gibt Metaanalysen, die industriefinanzierte Studien mit denen unabhängiger Forscher vergleichen, und das Ergebnis ist eindeutig: Die Forschung wird sehr wohl vom Geldgeber beeinflusst. Forscher mit Geld von Unternehmen finden häufiger die gewünschten Wirkungen und interpretieren ihre Ergebnisse netter zugunsten der Pillen.

Da würde Ihnen die Uni Köln widersprechen. Fragt man Hochschulen nach ihrer Kooperation mit der Wirtschaft, heißt es regelmäßig: Unsere Unabhängigkeit ist gewahrt.

Das ist nachweisbar Quatsch. In den letzten Jahrzehnten ist ein erheblicher Teil der wirtschaftsfinanzierten Forschungen im Papierkorb verschwunden, wenn die Industrie die Ergebnisse nicht mochte. Ein Beispiel: Psychopharmaka gegen Depressionen wirken weit schlechter, als die Veröffentlichungen belegt haben. In den USA ist die öffentliche Dokumentation aller Studien jetzt rechtlich verpflichtend, und im Zusammenhang damit kamen die verschwiegenen Studien ans Licht.

Ist die Wissenschaft also käuflich?

Ja, aber die Mechanismen sind subtil. In der Regel sagt ein Geldgeber nicht zu einem Forscher: Hier hast du Geld, dafür musst du in deiner Studie den Wert X herausbekommen. Heute läuft das über die Mechanik der Antizipation.

Das heißt?

Institute, Lehrstühle, Karrieren werden heute an Drittmitteln gemessen, also daran, wie viele Forschungsgelder sie zum Beispiel bei der Wirtschaft eingeworben haben. Je erfolgreicher sie dabei sind, desto mehr Geld bekommen sie vom Staat oben drauf: Die so genannte leistungsorientierte Mittelvergabe kann heute über die Hälfte des Budgets einer Forschungseinrichtung ausmachen. Es hängen also berufliche Existenzen daran, dass das Geld aus der Wirtschaft fließt und ein Unternehmen dem Forscher gewogen bleibt.

Das führt ganz automatisch dazu, dass Wissenschaftler im Zweifel eher eine Studie machen, die den Interessen der Kooperationspartner entsprechen, und unpässliche Befunde in der Schublade lassen. Man braucht keine Briefumschläge mit Schmiergeld, ein strategisch geschickt eingerichtetes Spielfeld reicht völlig aus. Das ist eine neue Form der Kooperation, die man als korporative Korruption bezeichnen kann.

Aber können nicht auch beide Seiten von einer Zusammenarbeit profitieren?

So argumentiert die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland, das Sprachrohr der Forscher in der Medizin: Die aktuelle Medizinforschung wäre ohne Beteiligung der Unternehmen nicht möglich. Dabei entsteht aber eine schiefe, schlüpfrige Ebene, auf der man leicht in die Richtung rutscht, die der Geldgeber erwartet.

Was muss geschehen, damit Wissenschaftler standhaft bleiben?

Transparenz ist ein wichtiger Schritt. Die Uni Köln und andere Hochschulen müssten ihre Verträge also offenlegen. Aber damit kann es nicht getan sein, weil solche Abkommen ja oft bewusst unverfänglich formuliert werden. Auch die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Da können interessanterweise Arbeitnehmervertretungen in der Forschung helfen, denn die stärken die unteren Ebenen gegen den sanften Erwartungsdruck von oben. Der Mittelbau macht den größten Teil der Forschung - aber oft als Prekariat, also erpressbar. Und, so überraschend es klingen mag: Ein Vorbild für die Hochschulen könnte auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein.

Inwiefern?

In den Rundfunkräten sitzen Vertreter gesellschaftlicher Gruppen, von Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und Verbänden. Letztlich haben sie dazu beigetragen, dass sich die Medien ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst bleiben. Warum nehmen sich nicht auch Institute und Fachbereiche aktive, kritische Beiräte? Warum müssen in Beiräten an Hochschulen die Unternehmen dominieren? INTERVIEW BERND KRAMER

Thomas Kliche, 53, ist Politologe und Psychologe und derzeit Vertretungsprofessor an der Hochschule Magdeburg-Stendal

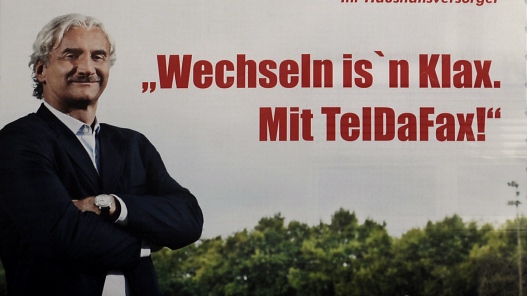

BAYER 04 kassiert bis zuletzt

Was seit einem Jahr durch die Wirtschafts-Presse geistert, ist nun Gewissheit: die Firma TelDaFax ist pleite. Mehr als 750.000 Kunden zahlen die Zeche. Der Fußballverein BAYER 04 LEVERKUSEN hingegen machte bis zuletzt Werbung für den Stromanbieter und erhielt hierfür Millionen-Summen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN fordert eine Rückzahlung, da dem Verein die Schieflage des Sponsors seit langem bekannt war.

CBG, 6. September 2011 -- Nie zuvor hat ein Unternehmen so viele Gläubiger hinterlassen: bis zu achthundert Tausend. Gemessen an der Zahl der Geschädigten ist der Konkurs des Stromanbieters TelDaFax die bislang größte Firmenpleite in Deutschland. Mehrere hundert Millionen Euro Schulden wurden angehäuft.

Jahrelang hatte TelDaFax die Expansion mit Kampfpreisen, die zum Teil unter dem Einkaufspreis lagen, forciert. Zuletzt konnte die Zahlungsfähigkeit nur noch mit einer Art Schneeball-System aufrecht erhalten werden: Neu-Kunden mussten ihre Jahresbeiträge per Vorkasse zahlen und finanzierten damit den Stromkauf und den laufenden Betrieb. Als die Zahl der Kunden stagnierte, brach das System zusammen.

Bis zuletzt allerdings machte die Fußballtochter des BAYER-Konzerns Werbung für den Stromanbieter. Die Werkself spielte seit dem Sommer 2007 mit dem Logo des Stromhändlers auf der Brust und erhielt hierfür rund 8 Millionen Euro pro Jahr. Sympathieträger Rudi Völler war als „Gesicht“ der Kampagne in Anzeigen und auf der website unter dem Motto „Wechseln ist ein Klax mit TelDaFax“ präsent.

Unterlagen des Insolvenzverwalters zeigen nun, dass die BAYER 04 LEVERKUSEN FUSSBALL GMBH frühzeitig über die Schieflage ihres Sponsors Bescheid wusste. Im Juli 2009 schrieben die drei TelDaFax-Vorstände einen Brief an ihren Aufsichtsrat. Die Schulden lagen schon damals bei rund 150 Millionen Euro. Wenn nicht bald frisches Geld fließe, so die Vorstandsmitglieder, müsse das Unternehmen sofort Insolvenz anmelden. BAYER 04 war über das Schreiben offenbar informiert.

Zwei Monate später, am 17. September 2009, bat TelDaFax dann um ein Treffen mit BAYER-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung betonte Holzhäuser, dass es sich um „eine Art Kennenlern-Gespräch“ wegen eines Gesellschafterwechsels handelte. Doch die von der SZ geprüften Akten zeigen, dass es 2009 gar keinen Gesellschafterwechsel gab.

Tatsächlich bestätigen Teilnehmer der Sitzung, dass es in dem Gespräch um die mögliche Insolvenz ging. Dies erklärt auch, warum Holzhäuser nur fünf Tage später ein Fax an den damaligen Vorstandschef von TelDaFax sandte und eine Änderung des Sponsorvertrags vorschlug. Die Zahlungen sollten gestundet werden, außerdem wollte der Verein seinem Sponsor eine Sonderkündigungs-Option einräumen.

Sollte BAYER 04 LEVERKUSEN tatsächlich schon vor zwei Jahren von der bevorstehenden Pleite gewusst haben, so kann der Insolvenzverwalter die seit dahin gezahlten Werbegelder, rund 16 Millionen Euro, zurückfordern. Nach Insolvenzrecht können Zahlungen, die bis zu zehn Jahren zurückliegen, angefochten werden, wenn der Empfänger von einer finanziellen Schieflage des Zahlenden weiß.

Um den Verdacht zu entkräften, verbreitet BAYER 04 in Pressemitteilungen, TelDaFax habe sich stets korrekt verhalten. Es seien „sogar Zahlungen vor der jeweiligen Fälligkeit geleistet worden“. Dokumente, die die Süddeutschen Zeitung veröffentlichte, belegen jedoch das Gegenteil: am 15. Oktober 2009 beschwerte sich Holzhäuser in einem erneuten Fax über die Zahlungsmoral des Sponsors: „Da die erste Stundungsvereinbarung aus September 2009 von TelDaFax nicht eingehalten wurde, sehen wir keine Veranlassung, eine weitere Stundung zu gewähren.“

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) fordert eine Rückzahlung der Werbemillionen, zumindest für die vergangenen zwei Jahre. „BAYER darf sich nicht auf Kosten hunderttausender Stromkunden, die für den Schaden aufkommen müssen, bereichern“, so Philipp Mimkes vom Vorstand der CBG. Sollte auf Seiten des Fußballvereins eine bewusste Täuschung vorliegen, so fordert die Coordination strafrechtliche Ermittlungen gegen das Management von BAYER 04.

weitere Infos: taz-Artikel zu Bayer 04 (von 2000)

Ausgerechnet in der FAZ (s. Auszug unten) erinnert der damalige Kulturstaatssekretär Naumann an die Steuergeschenke der Regierung Schröder an die großen deutschen Konzerne. Ausgearbeit wurde die Steuerreform, mit der Unternehmens-Verkäufe nicht mehr besteuert wurden und mit der die Körperschafts-Steuer stark reduziert wurde, von Finanzstaatssekretär Zitzelsberger, der zuvor die Steuer-Abteilung bei BAYER geleitet hatte (siehe hierzu auch unser damaliges Flugblatt):

Auch die Linken haben nichts geahnt

Links sind höchstens noch die Erinnerungen: Als die Finanzmärkte entfesselt wurden, entschied sich die rot-grüne Regierung, das Großkapital zu fördern. Wir brauchen bürgerliche Kontrollen, die der Fuck-you-Politik der Finanzwelt etwas entgegensetzen.

Von Michael Naumann

Es geschah Ende 1999 während einer vorweihnachtlichen Sitzung des rot-grünen Bundeskabinetts im alten Staatsratsgebäude der ehemaligen DDR. (Der kleine Staat war unter anderem aufgrund seines chronischen Kapitalmangels in der Geschichte versunken.)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte an jenem Mittwochmorgen in einer einspaltigen Meldung auf der ersten Seite darauf hingewiesen, dass sich in Hans Eichels großvolumiger Steuerreform ein Geschenk der besonderen Art verberge: Der Verzicht auf die bisherige Art der Körperschaftssteuer würde den deutschen Banken und Versicherungen Einnahmen von mehr als 23,6 Milliarden Euro in die Bilanzen spülen. Die gewaltige Summe würde dem Fiskus spätestens im Jahr 2002 fehlen (und so kam es auch). Mit dieser Dotation hätte die DDR noch viele Jahre lang überlebt.

Ein erstaunter Minister fragte Hans Eichel mit keineswegs gespielter Überraschung, ob das denn stimme. Das Reformgesetz hatte das Kabinett vor kurzem ohne Widerspruch passiert, und jetzt dies, unter „Linken“!

Hans Eichel wandte sich seinem sozialdemokratischen Staatssekretär Heribert Zitzelsberger zu. Der saß am Katzentisch hinter der Kabinettsrunde und bestätigte die erstaunliche Meldung, als hätte es sein Minister nicht gewusst. Aber der wusste es - und sein Kanzler wusste es auch.

Für die Pragmatiker kein Thema

Der ehemalige Steuerabteilungsleiter der Bayer AG Zitzelsberger war der eigentliche Urheber dieser angeblich strategischen Großmutsregelung. Nicht nur die Minister, auch die meisten Berliner Wirtschaftskorrespondenten hatten die Pressemitteilung des Finanzministers zur Steuerreform auf Seite zwölf überlesen: „Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen, die eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft hält, sind nicht steuerpflichtig.“ Die Regelung hatte obendrein rückwirkenden Charakter. Die Unternehmen durften bereits mit vierzig Prozent versteuerte, aber einbehaltene Gewinne der Jahre 1999 und 2000 im Nachhinein mit lediglich 25 Prozent versteuern - und Rückforderungen an den Fiskus stellen: rund 400 Millionen Euro zu ihren Gunsten.

Eine „linke“ Regierung subventionierte also das deutsche Großkapital. Im politischen Überbau herrschte offenbar eine Art Potlatsch-Stimmung: Wer die meisten Steuergeschenke mitbringt, gewinnt. An der Börse schnellte damals der Dax in die Höhe.

Womöglich steckte hinter der großzügigen Geste nichts anderes als der klassische Habitus der SPD, den konservativen Kräften und Wählern der Gesellschaft zu beweisen, dass man, einmal an der Regierung, keineswegs die gute, alte Umverteilungstruppe sei, sondern, im Gegenteil, eine wirtschaftsnahe Partei, die das Vertrauen des Kapitals verdiene. Nicht anders verhielt sich die SPD seit Willy Brandt in Fragen der inneren Sicherheit: „Law and Order“ konnte sie auch, und Otto Schily sollte es beweisen. „Lechts“ oder „rinks“ war kein Thema mehr für die Pragmatiker aus der Helmut-Schmidt-Schule.

Oben reicher, in der Mitte bescheidener und unten ärmer

Also hatte die Regierung Schröders, mit der halbideologischen Vorgabe, die verkrustete „Deutschland AG“ aufzulösen, im Prinzip den Auftrag des bereits zurückgetretenen Finanzministers Oskar Lafontaine angenommen, „alle Unternehmenseinkünfte mit (höchstens) 35 Prozent“ zu besteuern. Wenig später sollte sich für die SPD herausstellen, dass derlei freundliche, standort- und finanzpolitische Gaben für die Wirtschaft kein politisches Geschäft auf Gegenseitigkeit darstellten. Deren Parteispenden flossen, wie üblich, zur CDU. Ihre Verbandsvertreter, ob Henkel, Rogowski oder Hundt, hatten auch derlei „linke“ Zuwendungen schon verbucht und vergessen: Die Senkung des Spitzensteuersatzes von 53 Prozent um zehn Punkte führte keineswegs zu Dankbarkeitsovationen in den Wahlkabinen, wohl aber zur weiteren Spreizung der Einkommensverhältnisse in Deutschland.

(....)

23. August 2011, Informationsdienst Gentechnik

Argentinien: Gentechnik-Soja = Glufosinat = Fortpflanzungsgefährdung

Letzte Woche hat Argentinien Bayer CropScience die endgültige Zulassung für eine Gentechnik-Sojabohne mit einer Toleranz gegen das hauseigene Breitbandherbizid Liberty mit dem Wirkstoff Glufosinat-Ammonium erteilt. Die Bildung von Resistenzen, erhöhte Gesundheitsrisiken und Kontaminationen sind vorherzusehen. In Deutschland ist der Wirkstoff unter dem Handelsnamen Basta und Liberty bekannt und wurde vom Europäischen Parlament als fortpflanzungsgefährdende Substanz eingestuft. Die Zulassung läuft daher 2015 aus. Vergangene Woche hatte das zuständige Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf Wunsch von Bayer die Zulassung für Liberty widerrufen.

Durch den massiven Einsatz des Herbizids bei Gentechnik-Pflanzen ist in Argentinien eine erhöhte Gesundheitsbelastung für Mensch und Umwelt zu erwarten. Das Nachbarland Brasilien, welches neben Argentinien und den USA eine Anbaugenehmigung für die Gentechnik-Soja besitzt, distanziert sich zunehmend von der Liberty-Link-Technologie. Vergangenes Jahr hat Brasilien den LL-Mais verboten, da eine Koexistenz von transgenem und herkömmlichen Mais nicht garantiert werden kann. Die Zulassung seitens der nationalen Kommission für biologische Sicherheit (CTNBio) wurde aufgehoben, da die zugrundeliegenden Studien nicht offen gelegt wurden. Der Antrag für die Anbauzulassung von LL-Reis 62 in Brasilien wurde nach jahrelangem Protest von der Firma Bayer überraschend zurückgezogen. Wahrscheinlich ein strategischer Zug, um Zeit für die Akzeptanzsteigerung innerhalb der Bevölkerung zu gewinnen. Auch der LL-Reis 601 ist keine Erfolgsstory. So verursachte er 2006 den bisher größten Verunreinigungsskandal, zu einem Zeitpunkt an dem der Gentechnik-Reis weltweit keine Zulassung hatte. Bis heute sind die Ursachen nicht geklärt.

Bayer sieht in der LL-Sojabohne eine wirksame Alternative für die immer stärker auftretenden resistenten Unkräutern gegen den derzeit am häufigsten eingesetzten und in starker Kritik stehenden Wirkstoff Glyphosat der Firmenkonkurrenz Monsanto. Jedoch ist es nur eine Frage der Zeit bis auch bei der LL-Sojabohne durch den intensiven, einseitigen und großflächigen Einsatz des Wirkstoffs Glufosinat die gleichen Resistenzprobleme auftreten.

Presse Info vom 19. August 2011

Sondermüllverbrennung in Leverkusen:

Naturschutzverbände lehnen Erweiterung ab

Einwendungen eingereicht / öffentlicher Erörterungstermin am 29. Sept. in Leverkusen

Die in NRW anerkannten Naturschutzverbände lehnen die geplante Erweiterung der Sondermüllverbrennungs-Kapazitäten in Leverkusen ab. In einer gemeinsamen Stellungnahme von BUND, NABU sowie der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) wird besonders die damit verbundene Erhöhung der Schadstoff-Emissionen kritisiert.

Die Firma Currenta, Tochterfirma von BAYER und LANXESS, will die jährlichen Verbrennungskapazitäten für Sondermüll von 80.000 auf 120.000 erweitern. Schon jetzt belastet die Anlage die Umwelt mit großen Mengen Stickoxiden, CO2 und Schwermetallen, darunter hochgefährlichen Stoffen wie Quecksilber, Arsen und Cadmium.