AKTION & KRITIK

CBG bei Pipeline-Anhörung

Der Leverkusener Multi hatte während der Verlegung der zwischen Krefeld und Dormagen verlaufenden Kohlenmonoxid-Pipeline zahlreiche „Plananpassungen“ vorgenommen. Deshalb ordnete die Bezirksregierung Düsseldorf ein erneutes Genehmigungsverfahren mit BürgerInnen-Beteiligung an. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gehörte zu den 24.000 EinwänderInnen gegen das Projekt und nahm deshalb am 5. November 2013 in der Essener Gruga-Halle auch am Erörterungstermin teil. Schon vor Beginn der Veranstaltung protestierte die CBG mit ihrem Sensenmann gegen die Giftgas-Leitung. In der Anhörung selber drang sie darauf, im Rahmen der Prüfung des BAYER-Antrags auch den jüngsten Kohlenmonoxid-Unfall, der sich Ende September 2013 im Brunsbütteler Werk des Konzerns ereignet hatte (siehe UNFÄLLE & KATASTROPHEN), zu untersuchen. Die Bezirksregierung lehnte das allerdings ab. Und bezeichnenderweise scheute sie sich nicht, als Verfahrensachverständigen mit Christian Engel genau denselben TÜV-Gutachter zu verpflichten, der für den Global Player schon drei Entlastungsexpertisen in Sachen „Pipeline“ angefertigt hatte. Die CBG forderte seine Ablösung. „Ein Gutachter, der mehrfach im Auftrag von BAYER die Sicherheit der Pipeline beschworen hat, ist eindeutig befangen. Die Bezirksregierung muss für ein solch wichtiges Verfahren dringend einen unabhängigen Sachverständigen auswählen!“, hieß es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Grüne wollen Sammelklagen

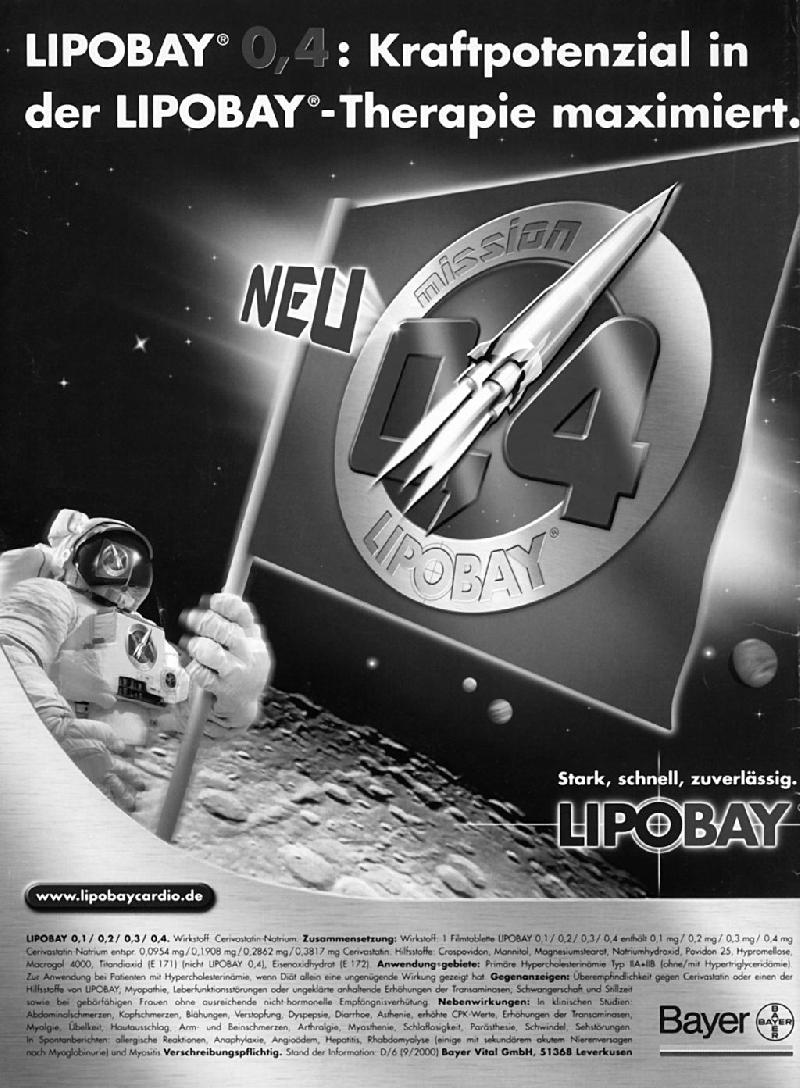

In den USA können Geschädigte von Industrie-Produkten gemeinsam vor Gericht ziehen und in Sammelklagen Entschädigungen erstreiten. Milliarden Dollar haben den Leverkusener Multi die GAUs um den Cholesterin-Senker LIPOBAY, die Verhütungsmittel der YASMIN-Reihe und den sich plötzlich wundersam überall verbreitenden „LL601“-Genreis deshalb schon gekostet. Aus diesem Grund versuchen die Brüsseler LobbyistInnen des Konzerns auch die Einführung eines solchen Rechtsinstituts auf europäischer Ebene zu verhindern – bisher mit Erfolg. Und hierzulande droht dem Unternehmen vorerst ebenfalls keine Gefahr. Bündnis 90/Die Grünen brachten Anfang Juni 2013 den „Entwurf eines Gesetzes über die Einführung von Gruppenverfahrens“ in den Bundestag ein, erreichten für den Vorschlag allerdings nicht die erforderliche Mehrheit.

Preis für Holzgifte-AktivistInnen

BAYERs Tochter-Firma DESOWAG hat bis Mitte der 1980er Jahre das „Holzschutzmittel” XYLADECOR produziert, das rund 200.000 Menschen vergiftete. Erst als die Geschädigten gegen den Konzern und andere Hersteller vor Gericht zogen und damit das bislang größte Umwelt-Strafverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik initiierten, trennte sich der Leverkusener Multi von der DESOWAG. Zu den Klägern zählten damals auch Helga und Volker Zapke, die in ihrer Eigenschaft als Gründer der INTERESSENSGEMEINSCHAFT HOLZSCHUTZMITTEL-GESCHÄDIGTER viel mit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN kooperiert haben. Jetzt erfuhr das Ehepaar eine späte Ehrung für ihr Engagement. Es wurde mit dem „Bundespreis Verbraucherschutz 2013“ ausgezeichnet. Die Coordination gratuliert!

MELIANE-Geschädigte schreibt Buch

Das BAYER-Verhütungsmittel MELIANE (Wirkstoffe: Gestoden und Ethinylestradiol) hatte bei der Französin Marion Larat 2006 einen Gehirnschlag ausgelöst. Neun Operationen musste die Frau seither über sich ergehen lassen; immer wieder erleidet sie epileptische Anfälle. Ende 2012 hat die junge Frau einen Schadensersatz-Prozess gegen den Pharma-Riesen angestrengt, der ein großes Medien-Echo ausgelöst hat. Larat hat nicht nur Dutzende von Briefen und Anrufen erhalten, sondern auch Nachahmer gefunden. 80 Klagen haben die Gerichte bis Mitte Februar registriert, darunter mehr als die Hälfte gegen BAYER. Nun hat die Französin ein Buch über ihre Leidenszeit geschrieben. „Die Pille ist bitter“ lautet der Titel.

NGOs treffen sich mit BAYER & Co.

Das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) hatte Anfang 2012 eine Kampagne gestartet, die BAYER, BASF und SYNGENTA zum Verkaufsstopp hochgefährlicher Pestizide aufforderte. Im Rahmen der Aktion bat die Organisation die Konzerne auch um ein Gespräch über dieses Thema. Im Juni 2013 kam es zu einem Treffen. Auf Seiten der Initiativen nahmen neben AktivistInnen von PAN noch VertreterInnen der BerufsimkerInnen, vom ÖKOLOGISCHEN ÄRZTEBUND, von TERRE DES HOMMES, vom Umweltinstitut München und vom WWF teil. Auf Seiten der Firmen waren Emissäre aller drei Agro-Riesen dabei; BAYER schickte den „Public & Governmental Affairs“-Manager Dr. Michael Schneider. Vorab verabredeten die TeilnehmerInnen, nicht grundsätzlich über die Vor- und Nachteile von Pestiziden zu sprechen und ebenfalls nicht über bestimmte gesundheitsgefährdende Produkte. Stattdessen erörterte die Runde Kriterien zur Definition besonders gefährlicher Ackergifte und Optionen für einen schrittweisen Ausstieg aus diesem Segment. Dabei traten einige Differenzen zu Tage. PAN wollte die von einem bestimmten Wirkstoff ausgehende Gefahr zur Grundlage der Beurteilung machen, BAYER & Co. lehnten das jedoch ab. Sie wiesen eine Klassifizierung auf Basis von Inhaltsstoffen zurück, da die LandwirtInnen diese nur in verdünnter Form ausbringen. Auch den Gefahren-Ansatz akzeptierten die Manager nicht. Sie plädierten stattdessen für das Prinzip der Risikoabschätzung, nach dem sich auch die staatlichen Behörden richteten. „Eine Verständigung zwischen den Vertretern der Unternehmen und der NGOs auf Maßnahmen für die Beendigung der Vermarktung von Pestizid-Wirkstoffen, die von PAN als hochgefährlich eingestuft werden, konnte deshalb nicht erreicht werden“, vermerkt das öffentlich zugängliche Protokoll. Die Initativen begrüßten jedoch die Entscheidung der beteiligten Unternehmen, alle Agro-Chemikalien der beiden höchsten Toxizitätsklassen vom Markt genommen zu haben. Der Leverkusener Multi tat sich damit allerdings sehr schwer. Schon im Jahr 2000 hatte er diesen Schritt auf der Hauptversammlung angekündigt, lange Jahre aber keine Taten folgen lassen.

Proteste gegen Saatgut-Messe

Ende Oktober 2013 fand in Amsterdam die Saatgut-Messe „CropWorld“ statt. Ungestört konnten BAYER, MONSANTO & Co. sich in ihrer Welt der Laborfrüchte allerdings nicht aufhalten. 150 DemonstrantInnen bevölkerten diese zusätzlich und machten den Multis mit Losungen wie „Reclaim the Seeds“ ihre Aufwartung. Auch ein Kooperationspartner der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) war vor Ort und mischte sich mit einem „Gegen BAYER“-Transparent unter die ProtestlerInnen.

ZDF zeigt Bluter-Film

In den 1990er Jahren starben Tausende Bluter an HIV-verseuchten Blutprodukten von BAYER, weil der Pillen-Riese sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner sterilisierenden Hitze-Behandlung unterzogen hatte. Im Oktober 2013 widmete sich der ZDF-Fernsehfilm „Blutgeld“ noch einmal dem Thema. Sein Produzent Michael Souvignier hatte vorher schon ein Werk über den Contergan-Skandal auf den Weg gebracht und im Anschluss daran eine Klage von dem Hersteller GRÜNENTHAL erhalten. Darum war er diesmal vorsichtiger. „Da befürchte ich schon allein deshalb juristisch nichts, weil wir bei aller gründlichen Recherche mit Anonymisierungen arbeiten“, sagte Souvignier der Faz. So bleibt der Leverkusener Multi in „Blutgeld“ ungenannt. An der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) war es deshalb, in begleitenden Presse-Veröffentlichungen auf die Verursacher des Pharma-GAUs hinzuweisen. Zudem machte die Coordination auf die erbärmliche soziale Lage der Überlebenden aufmerksam, welche der bis heute nur unzureichend gelösten Frage des Schadensersatzes geschuldet ist, und forderte den Global Player auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus hat die CBG in Kooperation mit der Internet-Plattform change.org in den Bundestag eine Petition für angemessene Entschädigungen der Bluter eingebracht.

Kritik an Uni-Vertrag

Dr. Peter Tinnemann imprägniert an der Berliner Charité Medizin-StudentInnen gegen den Einfluss der Pharma-Industrie und besucht im Rahmen seiner Seminare mit den angehenden DoktorInnen auch Veranstaltungen von Pharma-ReferentInnen. „Weder die Studierenden noch die Ärzte noch die Patienten erkennen die Gefährdung“, meint Tinnemann. Und auch die Kooperation von BAYER mit der Universität Köln auf dem Gebiet der Arznei-Entwicklungen (Ticker berichtete mehrfach) kritisiert er scharf: „Wenn aber diese Verträge nicht öffentlich sind, wie kann man dann auch nur einem Wissenschaftler an der Uni Köln trauen?“

„Public Eye Award“ für BAYER?

Die Global Player halten jeweils zu Beginn des neuen Jahres in Davos ihr Klassentreffen ab. Die Schweizer Initiativen ERKLÄRUNG VON BERN und PRO NATURE nutzen die Gelegenheit, um als Spielverderber aufzutreten und dem Unternehmen mit den fragwürdigsten Geschäftspraktiken den „Public Eye Award“ zu verleihen. BAYER zählt dabei wieder einmal zu den heißesten Anwärtern für die „Auszeichnung“. Dieses Mal führten die Risiken und Nebenwirkungen seiner Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide, die mitverantwortlich für ein massenhaftes Bienensterben zeichnen, zu der zweifelhaften Ehre. Der „Europäische Imkerverband“ nominierte den Leverkusener Multi gemeinsam mit BASF und SYNGENTA für den Negativ-Preis.

Jahrestagung 2013

2013 widmete sich die Jahrestagung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) aus gegebenem Anlass dem Thema „150 Jahre BAYER – Ausbeutung, Umweltzerstörung, Kriegstreiberei“. Der Historiker Stephan Stracke vom VEREIN ZUR ERFORSCHUNG DER SOZIALEN BEWEGUNGEN IM WUPPERTAL“ beschäftigte sich mit der Rolle, die der ehemalige BAYER-Generaldirektor Carl Duisburg als Giftgas-Pionier und Rohstoff-Beschaffer im Ersten Weltkrieg gespielt hat. CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes schlug das dunkelste Kapitel der Unternehmenshistorie auf und gab einen Abriss über die von BAYER mitgegründeten IG FARBEN, die nicht nur entscheidend an den Kriegsvorbereitungen der Nazis mitwirkte, sondern in Auschwitz auch ein firmen-eigenes KZ unterhielt und insgesamt etwa 300.000 ZwangsarbeiterInnen „vernutzte“. Professor Jürgen Rochlitz, Chemiker und ehemaliger Bundesabgeordneter der Grünen, stellte die ökologische Kehrseite von „150 Jahre BAYER“ dar. Er legte dabei den Schwerpunkt auf die Polychlorierten Biphenylen (PCB), eine ganz besonders gefährliche Ausgeburt der Chlorchemie, deren bis 1983 erlaubte Verwendung in öffentlichen Gebäuden heute noch milliarden-hohe Sanierungskosten verursacht. An CBG-Vorstand Axel Köhler-Schnura war es dann, die Quintessenz aus den Vorträgen zu ziehen und die Grundzüge der BAYER-Geschichte herauszuarbeiten, als deren zentralen Movens er das Profit-Prinzip identifizierte. Abermals ergab sich eine lebhafte Diskussion, nach der sich die wieder einmal zahlreichen BesucherInnen angeregt auf die Heimreise machten.

KAPITAL & ARBEIT

Wenning mächtigster Aufsichtsrat

Die „Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz“ (DSW) bestimmte BAYERs Aufsichtsratschef Werner Wenning gemeinsam mit Ulrich Lehner zum mächtigsten Mann der Deutschland AG. Wenning sitzt nämlich auch dem E.ON-Aufsichtsrat vor und gehört den Kontroll-Gremien von SIEMENS und HENKEL an.

ManagerInnen-Gehälter ohne Grenzen

Unter den Beschäftigten der DAX-Konzerne gibt es nach einer Studie der „Hans Böckler Stiftung“ enorme Einkommensunterschiede. Bei BAYER lagen die Bezüge der Vorstände 2011 um das 40-fache über den Durchschnittsentgelten der Belegschaft. 2005 gaben sie sich mit dem Faktor 33 noch etwas bescheidener. Und an dieser großen Spreizung dürfte sich beim Leverkusener Multi so schnell auch nichts ändern. Im Jahr 2009 hatte eine Vertreterin des DACHVERBANDES DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE die Vorstandsriege auf der Hauptversammlung gefragt, ob sie bereit wäre, sich mit einem Gehalt zu begnügen, das „nur“ 20 Mal so hoch läge wie das der NormalverdienerInnen des Pharma-Riesen. Sie erhielt eine schnöde Abfuhr. BAYERs damaliger Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Schneider sprach sich vehement gegen solche „statistischen Grenzen“ aus.

Stellen-Streichungen bei JENAPHARM

Der Umsatz von BAYERs Vertriebsgesellschaft JENAPHARM, die unter anderem Kontrazeptiva, Potenzmittel und Haut-Arzneien unter die Leute bringt, sank 2012 im Vergleich zum Vorjahr hauptsächlich wegen der verschärften Konkurrenz von Nachahmer-Präparaten auf dem Verhütungsmittel-Markt um 16,7 Millionen auf 140,7 Millionen Euro. Die Geschäftsleitung reagierte darauf mit Arbeitsplatzvernichtung. Sie gab den Bereich „Logistik“ an die Leverkusener Zentrale ab und führt das Gebäude-Management nicht länger in Eigenregie durch.

Subventionierte Rationalisierung

Im Rahmen des seit 2010 laufenden Effizienz-Programms, das 4.500 Arbeitsplätze zur Disposition stellt, ergriff der Leverkusener Multi auch in den USA Maßnahmen. In New Jersey kündigte er an, seine drei über den Bundesstaat verstreut liegenden Pharma-Standorte zusammenlegen zu wollen und drohte damit, den Distrikt New York als neuen Standort zu wählen. Die LandespolitikerInnen gingen auf die Erpressung ein und zahlten dem Leverkusener Multi eine Halte-Prämie. Sie subventionierten den Bau des neuen Hauptquartiers in Hanover mit über 36 Millionen Dollar. So macht das Rationalisieren Spaß.

ERSTE & DRITTE WELT

Entwicklungshilfe für BAYER

Die bundesdeutsche Entwicklungshilfe-Politik setzt auf Kooperationen mit der Privatwirtschaft. So hat das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) mit BAYER, BASF, SYNGENTA und ca. 30 weiteren Konzernen die „German Food Partnership“ (GFP) gegründet (SWB 4/13). Staatliche Mittel fließen unter anderem in das Projekt „Better Rice Initiative in Asia“ (BRIA), das den Leverkusener Multi bei der Vermarktung von hybridem, also nicht zur Wiederaussaat geeigneten Reis auf den Philippinen unterstützt. Für Familienbetriebe lohnt sich eine solche Investition oft nicht, weshalb das RICE WATCH AND ACTION NETWORK das Vorhaben auch kritisiert, aber den Agro-Riesen schert das wenig. Eine „Grüne Revolution wird man nicht mit Kleinbauern machen“, sagt der Konzern-Manager Hans-Joachim Wegfahrt: „Wir brauchen eine Konsolidierung“. Und am eigentlichen Sinn der Übung lässt er ebenfalls keinen Zweifel. „Unser Business ist nun mal der Verkauf von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut“, so Wegfahrt, das Ganze sei „keine Charity-Veranstaltung“.

BAYER will mehr

Der Leverkusener Multi bekommt viel Entwicklungshilfe, um seine Produkte auch in ärmeren Ländern vermarkten zu können (s. o.). Dem Konzern reicht das aber noch nicht. Auf dem von ihm in Neu-Delhi veranstalteten „Rice Future Forum“, an dem unter anderem VertreterInnen der „Bill & Melinda Gates Foundation“, der bundeseigenen Entwicklungshilfe-Agentur „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ), des „International Rice Research Institutes“ und des Lebensmittel-Unternehmens KELLOGG teilnahmen, forderte er deshalb mehr Subventionen ein. So mahnte Hartmut van Lengerich vom Unternehmensbereich „Global Strategy für Getreide, Reis und Ölsaaten“ dort „die Unterstützung von „Public-Private-Partnerschaften zur Erforschung, Entwicklung, Vermarktung und Förderung neuer Lösungen“ an.

„Entwicklungshelfer“ BAYER

Mit freundlicher Unterstützung der „Bill & Melinda Gates Foundation“ und der bundeseigenen Entwicklungshilfe-Agentur „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) plant der Leverkusener Multi, sich in Bangladesh als „Entwicklungshelfer“ zu betätigen. „BAYER CROPSCIENCE und die GIZ werden in Bangladesh zusammenarbeiten, um die Aufnahme von Eisen und Zink, sowie gegebenenfalls von Kalzium, Folsäure, Vitamin A und Vitamin B6 mit der Nahrung zu verbessern“, erklärte der Agro-Riese. Entsprechende „Einsatzstoffe“ und eine Schulung der FarmerInnen in „nährstoff-sensitiven landwirtschaftlichen Praktiken“ sollen’s richten. Es handelt sich also wieder einmal um kaum mehr als eine Produkteinführungskampagne für neue Waren, die sich die Bangladesher Bauern und Bäuerinnen wegen des hohen Abgabe-Preises kaum werden leisten können. Und damit das alles nicht ans Licht der Öffentlichkeit tritt, nimmt an der konzertierten Aktion mit MCCANN HEALTH auch „ein weltweit agierender Kommunikationsspezialist für Awareness-Kampagnen“ teil.

KONZERN & VERGANGENHEIT

Duisbergs Strafregister

BAYERs langjähriger Generaldirektor Carl Duisberg war im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas sowie die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen und hatte später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörder-Konzerns IG FARBEN. Und die Erbarmungslosigkeit, mit der er im Geschäftsleben auf Profit-Jagd ging, zeigte sich auch im Alltag. „Das Strafregister Duisbergs ist nicht lang, aber erheblich“, urteilt der von BAYER mit einer Biographie des Firmen-Lenkers beauftragte Historiker Werner Plumpe. Vor allem Autounfälle mit tödlichem Ausgang füllen die Akten, da Duisberg seinen Chauffeur unablässig zu einem Fahren mit erhöhter Geschwindigkeit anhielt, ohne auf andere VerkehrsteilnehmerInnen Rücksicht zu nehmen.

IG FARBEN & HEUTE

Uni vergibt Hörlein-Preis

Zahlreichen BAYER-Managern, die schwere Schuld auf sich geladen haben, wird heute noch ein ehrendes Gedenken bewahrt. Nach dem ehemaligen Generaldirektor Carl Duisberg, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörder-Konzerns IG FARBEN hatte, haben viele Städte Straßen und Schulen getauft. Der Leverkusen Multi selber hat eine Auszeichnung im Medizin-Bereich nach Kurt Hansen benannt, der bereits 1931 in die NSDAP eingetreten war, und bei den IG FARBEN den Posten des Leiters der kriegswichtigen „Zentralstelle für Rohstoffbeschaffung“ inne hatte. Und die „Gesellschaft der Freunde und Förderer der Universität Düsseldorf“ vergibt alle fünf Jahre einen „Heinrich-Hörlein-Preis“, womit sie ihre Wertschätzung für einen Kriegsverbrecher ausdrückt. Hörlein beaufsichtigte als Leiter des Wuppertaler BAYER-Werks nämlich die Entwicklung der Giftgase Tabun, Sarin und Soman. Zudem saß er im Aufsichtsrat der „Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung“ (DEGESCH), die das Zyklon B für die Gaskammern lieferte, und war Wehrwirtschaftsführer.

POLITIK & EINFLUSS

TTIP: BAYER & Co. verhandeln mit

Bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen der EU mit den USA diktieren BAYER & Co. den PolitikerInnen die Agenda. Allein von Anfang 2012 bis April 2013 fanden 130 Treffen der VerhandlerInnen mit Konzern-VertreterInnen oder Unternehmensverbänden statt. Selbstverständlich verschafften sich auch die Organisationen, denen BAYER angehört wie der „Verband der chemischen Industrie“, „Business Europe“, der „Bundesverband der deutschen Industrie“ und der „Transatlantic Business Dialogue“, ausreichend Gehör. Unter anderem fordern diese und andere Lobby-Organisationen, die strengeren europäischen Vorgaben bei den Pestizid-Grenzwerten, der Zulassung neuer Medikamente und bei der Gentechnik als „Handelshemmnisse“ einzustufen und abzuwickeln.

Extrem-Lobbyismus in China

Die chinesische Regierung strich die Chemikalie TDI von der Liste hochgefährlicher Chemikalien. „Vorausgegangen war dieser Änderung ein intensives Lobbying von BAYER MATERIALSCIENCE“, so der Text des im Intranet des Konzerns veröffentlichten Bekennerschreibens. Als einen „Meilenstein für die gesamte Polyurethan-Industrie“ feierte das Unternehmen dort den Coup, weil er die Kosten für Transport und Lagerung der Stoffe senkt und die Arbeitsschutz-Anforderungen reduziert. Wenig später hielt es der Global Player dann aber doch für angebrachter, die Spuren zu verwischen, und ersetzte den Begriff „Lobbying“ durch „Informationsaustausch“.

ALEC schreibt Gesetze

Das „American Legislative Exchange Council“ (ALEC) ist eine von den Global Playern gesponserte JuristInnen-Vereinigung. Sie fungiert als Bindeglied zwischen der Wirtschaft und den Republikanern und fertigt für diese Gesetzes-Entwürfe an. Der Leverkusener Multi gehört der Organisation seit 1992 an, „um unsere Unternehmenspositionen in den politischen Meinungsbildungsprozess einzubringen“, wie Konzern-Sprecher Günter Forneck sagt, und ist in wichtigen Gremien vertreten (Ticker 2/12). Nach einer vom CENTER FOR MEDIA AND DEMOCRACY veröffentlichten Untersuchung hat ALEC von Januar bis August 2013 fast 1.000 „Unternehmenspositionen“ von BAYER & Co. in den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Unter anderem standen die Beschneidung von Gewerkschaftsrechten, Lohnreduzierungen, Absenkungen von Arbeitsstandards, und die Erschwerung der Strafverfolgung von Konzernen auf der ALEC-Agenda.

Keine Kennzeichnung in Washington

Im US-Bundesstaat Washington scheiterte Anfang November 2013 ein BürgerInnen-Begehren zur Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln, die Gentech-Ausgangsstoffe enthalten, knapp mit 45 zu 55 Prozent der Stimmen. Das Geld, das BAYER und andere Konzerne in eine Gegen-Kampagne investiert hatten, zahlte sich damit aus. Allein der Leverkusener Multi brachte fast 600.000 Dollar auf. Insgesamt war den Unternehmen ihre Aktion 17 Millionen Dollar wert. Zuvor hatten sie mit ihren großen finanziellen Mitteln schon eine entsprechende Transparenz-Initiative in Kalifornien scheitern lassen.

BAYER für offenere Gentech-Worte

Der BAYER-Manager Mathias Kremer hat auf einer Tagung der Kölner „Industrie- und Handelskammer“ eine offenere Diskussion in Sachen „Gentechnik“ eingefordert und das Festhalten an starren Glaubensgrundsätzen beanstandet. KritikerInnen der Risikotechnologie denunzierte Kremer, der bei BAYER CROPSCIENCE den Bereich „Strategie“ leitet, auf der Tagung als rückwärtsgewandte RomantikerInnen, welche die traditionelle Landwirtschaft nostalgisch verklärten und nur ein „Ventil für Unbehagen in einer immer komplexeren Welt“ suchten.

VFA umgarnt NGOs

Der von BAYER gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ unternimmt Anstrengungen, ein „Deutsches Netzwerk gegen vernachlässigte tropische Armutskrankheiten“ zu gründen und dabei auch Initiativen einzubinden. Die BUKO PHARMA-KAMPAGNE hat sich gegen ein solches Vorhaben ausgesprochen. „Der Industrie-Verband VFA möchte nun offenbar Punkte in der deutschen Öffentlichkeit gewinnen und vom positiven Image zivilgesellschaftlicher Gruppen profitieren (...) Außerdem erscheint das Ganze als ein Versuch, kritische Stimmen einzubinden und mehr Einfluss auf die Debatte zu bekommen“, hält die Organisation fest. Viel Substanz hat der Ansatz von BAYER & Co. ihrer Meinung nach auch nicht. Allein mit Arzneimittel-Spenden und vereinzelten Hilfsprogrammen sei es nicht getan, so der BUKO. Er verwies stattdessen auf die Eckpunkte zu einem Gesamtkonzept, das verschiedene im Bereich der Entwicklungspolitik arbeitende Gruppen gemeinsam erstellt haben. Darin fordern diese unter anderem neue Rahmenbedingungen für die Arzneimittel-Forschung mit einer Abkehr von den starren Patent-Regelungen, mit uneingeschränktem Zugang zu Test-Resultaten, öffentlicher Finanzierung und mit einem Verzicht darauf, die Entwicklungskosten komplett einzupreisen, weil das die Medikamente für die meisten Menschen in der südlichen Hemisphäre unerschwinglich macht.

Duin bei BAYER

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr schaute der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin beim Chemie-Multi vorbei; Auftritte beim „Verband der chemischen Industrie“ kommen noch erschwerend dazu. Im Oktober 2013 nahm der SPD-Politiker an der vom Unternehmensverband „ChemCologne“ veranstalteten Podiumsdiskussion zum Thema „Chemie-Standort NRW – wohin geht die Reise“ teil, die in BAYERs Kommunikationszentrum BayKom stattfand.

Löhrmann beim VCI

Der „Verband der chemischen Industrie“ veranstaltet sogar ganze LehrerInnen-Kongresse, um BAYER & Co. Schule machen zu lassen. Und die PolitikerInnen geben dazu auch noch ihren Segen. So sprach die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Sylvia Löhrmann von den Grünen Anfang Dezember 2013 zu Beginn der Veranstaltung der NRW-Sektion des VCI ein Grußwort.

PROPAGANDA & MEDIEN

YASMIN: BAYER schreibt ÄrztInnen

BAYERs Kontrazeptiva aus der YASMIN-Familie haben allein in den USA bereits 190 Todesopfer gefordert. Dazu kommen noch zahllose Geschädigte in aller Welt. In der Schweiz hat das Schicksal von Céline Pfleger, die nach der Einnahme der BAYER-Pillen eine Lungenembolie erlitt und nun schwerbehindert ist, besondere Aufmerksamkeit erregt. Diese stieg mit der Urteilsverkündung in dem Schadensersatz-Prozess, den die Familie der jungen Frau gegen den Pharma-Riesen angestrengt hat, noch einmal zusätzlich an. Daraufhin hat der Leverkusener Multi an schweizer GynäkologInnen sowie Kinder- und JugendärztInnen flächendeckend Briefe verschickt, um Schadensbegrenzung zu betreiben. „Das Nutzen/Risiko-Profil moderner, niedrig dosierter, kombinierter hormoneller Verhütungspräparate wie YASMIN ist auf Basis der Bewertung aller vorliegenden wissenschaftlichen Daten bei verschreibungsgemäßer Anwendung positiv“, schreibt der Global Player darin wider besseren Wissens. Kein Wort findet er dagegen zu dem erhöhten Risiko, das vielen Studien zufolge gerade von Pillen der jüngeren Generation wie YASMIN ausgeht. So recht verfangen wollte die PR-Maßnahme allerdings nicht. So hat etwa eine von der Zeitung Tagesanzeiger befragte Medizinerin das Schreiben „als Rechtfertigung von BAYER wahrgenommen“, für die sie „wenig Interesse“ habe.

Zehn Milliarden Vertriebskosten

Seit Jahren wachsen BAYERs Vertriebskosten an. 2012 legten sie im Vergleich zu 2011 um 11,5 Prozent auf fast zehn Milliarden Euro zu. „Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Vertriebskosten bei HEALTHCARE zurückzuführen, die vor allem aus der Vermarktung unserer neuen Produkte resultierten“, heißt es im Geschäftsbericht. Vor allem schlagen hier die Aufwendungen des Leverkusener Multis für seinen Gerinnungshemmer XARELTO zu Buche. Aber die Investitionen zahlen sich aus. Obwohl das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) bis Ende August 2013 bereits 72 Meldungen über Todesfälle und 968 über schwere Nebenwirkungen vorliegen hatte und sowohl Fachmagazine wie auch die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ von dem Mittel abraten, ziehen die Umsätze an. Im 3. Quartal 2013 steigerten sie sich gegenüber dem 3. Quartal 2012 um 220 Prozent auf 259 Millionen Euro.

BAYER wenig auskunftsfreudig

Das Fachblatt PRmagazin hat die Auskunftsfreudigkeit der Presse-Abteilungen der Pharma-Riesen getestet. Es schickte den Unternehmen Fragen zu den aktuellen Vorgängen in China. Dort überprüfen die Behörden 60 Konzerne wg. Korruptionsverdachts, weshalb BAYER-Chef Marijn Dekkers nicht ganz wohl in seiner Haut ist: „Ich werde meine Hand nicht ins Feuer legen.“ Die ÖffentlichkeitsarbeiterInnen des Konzerns waren zwar schnell erreichbar, aber nachdem sie das Auskunftsbegehr zu den Vorgängen im Reich der Mitte per Mail erhalten hatten, tat sich nichts mehr. „Nach dem Erstkontakt herrscht Schweigen im Walde“, resümierte die Zeitschrift. Für Qualität und Umfang der Informationen blieben da nur noch null Punkte übrig.

Greenwashing mit der UNEP

Im Rahmen seiner Greenwashing-Aktivitäten kooperiert der Leverkusener Multi auch mit der UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Bei seinem neuesten PR-Coup schlägt der Konzern sogar drei Fliegen mit einer Klappe. Er kann sich nicht nur als Umweltengel, sondern auch als sozialer Wohltäter präsentieren und darüber hinaus noch politische Verbindungen knüpfen. Seine koreanischen „UmweltbotschaftlerInnen“ entwickelten nämlich ein Umweltspiel, von dem BAYER dann in Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde der Stadt Seoul 1.200 Exemplare an Wohlfahrtseinrichtungen für Kinder verteilte.

Lange Nacht der Industrie

Der Leverkusener Multi sieht sich bei all seinen großen Projekten wie etwa Kunststoff-Anlagen oder der Kohlenmonoxid-Pipeline mit massivem Widerstand konfrontiert. Anderen Konzernen geht es bei ihren Vorhaben ähnlich. Deshalb haben die Konzerne beschlossen, mehr für ihr Image zu tun. Zu diesen PR-Kampagnen gehört auch die „Lange Nacht der Industrie“, in der die Unternehmen Führungen veranstalten und die BesucherInnen vom segenreichen Trachten der Firmen zu überzeugen versuchen. Als williger Helfer des durchsichtigen Manövers gab sich in diesem Jahr die Rheinische Post her. Sie widmete der Veranstaltung eine eigene Beilage und stellte sich BAYER als Lautsprecher zur Verfügung. So pries die Zeitung die Wohltaten der Pestizide und bescheinigte dem Leverkusener Chemie-„Park“ einen sorgsamen Umgang mit den Risiken und Nebenwirkungen der Produktion: „Dabei hat Sicherheit oberste Priorität.“

BAYER sponsert „Heart Walk“

Gute Verbindungen zu medizinischen Vereinigungen und PatientInnen-Verbänden spielen für den Leverkusener Multi eine wichtige Rolle bei der Vermarktung seiner Arzneien. Deshalb gibt er viel Geld für die Unterstützung dieser Organisationen aus. So hat die „American Heart Association“ (AHA) bisher schon eine Million Dollar vom Pharma-Riesen erhalten. Und beim diesjährigen „Heart Walk“, dem zentralen Fundraising-Vehikel der AHA, trat der Global Player als Hauptsponsor auf.

BAYER sponsert „Weltverhütungstag“

„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson über seine Vorstellung von „Entwicklungshilfe“. Zur großen Befriedigung des Leverkusener Multis erfreut sich diese Ansicht sogar heute noch großer Beliebtheit, denn sie ermöglicht den Verhütungsmitteln des Konzerns gute Absatzchancen in den ärmeren Ländern. Darum gehörte er auch 2013 wieder zu den Sponsoren des „Weltverhütungstages“, der sich nach eigenem Bekunden „auf eine Vision für eine Welt, in der jede Schwangerschaft gewollt ist, konzentriert“, in Wahrheit jedoch auf Bevölkerungskontrolle aus ist.

BAYER sponsert ACSH

Das „American Council on Science and Health“ (ACSH) beschreibt sich selbst als eine unabhängige Organisation, die sich in umwelt- und gesundheitspolitische Debatten einschaltet, um unqualifizierten und unwissenschaftlichen Beiträgen entgegenzuwirken. Diese „Aufklärungsarbeit“ führte sie dazu, sowohl dem Fracking als auch bestimmten Pestiziden und der von BAYER massenhaft hergestellten Chemikalie Bisphenol A Unbedenklichkeitsbescheinigungen auszustellen. Wie weit es mit der Unabhängigkeit des ACSH bestellt ist, enthüllten jetzt jedoch der Zeitschrift Mother Jones zugespielte Dokumente. Von COCA-COLA über MONSANTO und PROCTER AND GAMBLE bis zu CHEVRON unterstützte das Who’s Who der Multis das Council. BAYER steuerte im zweiten Halbjahr 2012 30.000 Dollar zum Etat bei.

Neuer Spendenshop für „Die Arche“

BAYERs BEPANTHEN-Kinderförderung lässt seit einiger Zeit von der Universität Bielefeld für gutes Geld Pseudo-Studien erstellen, die kaum wissenschaftlichen Kriterien entsprechen. 2013 widmete sich die Untersuchung der Hochschule dem Thema „Gewalt“ und kam zu dem Ergebnis, dass 25 Prozent der Kinder von ihren Eltern geschlagen werden. Da die Kinderförderung zur Förderung des sozialen Images des Multis seit längerem das Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ unterstützt, das dem evangelikalen Verband „Deutsche Evangelische Allianz“ angehört, beraumte sie dort ein Konflikt-Training an. Im Rahmen dieser Veranstaltung entstanden auch Bilder, die der Konzern jetzt in einem extra eingerichteten Online-Spendenshop zu Gunsten der Arche verkauft.

TIERE & ARZNEIEN

Weniger Antibiotika, mehr BAYTRIL

Der massenhafte Einsatz von Antibiotika in der Massenzucht fördert die massenhafte Entwicklung resistenter Erreger. In den menschlichen Organismus gelangt, können diese Krankheiten auslösen, gegen die Antibiotika dann nicht mehr wirken. 2012 sank zwar die Gesamtmenge der verabreichten Mittel gegenüber dem Vorjahr um 87 auf 1.619 Tonnen, der Anteil der Fluorchinolone, zu denen BAYERs BAYTRIL zählt, nahm jedoch um zwei auf zehn Tonnen zu. Und dazwischen besteht ein Zusammenhang, denn Fluorchinolone sind im Gegensatz zu den Alt-Stoffen auch in kleineren Dosen hochwirksam. Als Substanz, die in der Humanmedizin den Status eines Reserve-Antibiotikums inne hat und nur bei der Behandlung schwererer Fälle zum Einsatz kommt, hat sich sein Gebrauch in der Veterinärmedizin nämlich noch nicht abgenutzt. Deshalb weist der Rückgang der Zahlen mitnichten auf einen zurückhaltenderen Umgang mit den Medikamenten hin. Zudem erhöhen die Fluorchinole durch die Praxis des „Dual Use“ – das Apotheken-Pendant zu BAYTRIL heißt CIPROBAY – die Gefahr noch, die von nicht mehr behandelbaren Infektionen ausgeht.

TIERE & VERSUCHE

Weniger Tierversuche

Im Geschäftsjahr 2012 sank die Zahl der Tierversuche bei BAYER um 12 Prozent von 168.825 auf 147.315. Auch in den Laboren der Auftragsforschungsstätten starben nicht mehr so viele Ratten, Mäuse & Co. Der Leverkusener Multi vermochte allerdings nicht abschließend zu sagen, ob diese Reduzierung wirklich dem Willen geschuldet war, den Kreaturen Qualen zu ersparen, oder einfach nur dadurch zu Stande kam, dass er weniger Test-Projekte durchführte.

DRUGS & PILLS

YASMIN & Co.: alarmierende Zahlen

Die französische Arzneimittelbehörde ANSM hat alarmierende Zahlen über die Risiken und Nebenwirkungen von Verhütungsmitteln vorgelegt. Demnach verursachen die Kontrazeptiva jedes Jahr seit 2000 über 2.500 Thromboembolien, wovon jeweils 20 einen tödlichen Verlauf nehmen. Den größten Anteil daran haben mit 1.751 Embolien und 14 Sterbefällen Pillen der dritten und vierten Generation wie BAYERs Produkte aus der YASMIN-Familie. Die für die französischen Grünen im Europa-Parlament sitzende Michèle Rivasi geht sogar von noch mehr Toten aus und spricht von der „Spitze des Eisbergs eines kommenden Skandals in Europa“. Die sozialistische Gesundheitsministerin Marisol Touraine setzt sich deshalb für strengere Verschreibungsrichtlinien ein. Unterdessen haben die VerbraucherInnen schon Vorsorge getroffen: Der Absatz von YASMIN & Co. sank von Dezember 2012 bis August 2013 im Vergleich zu dem von Dezember 2011 bis August 2012 um 36,6 Prozent.

Tod durch ESSURE?

Seit der Leverkusener Multi 2013 das US-amerikanische Pharma-Unternehmen CONCEPTUS aufgekauft hat, führt er in seinem Sortiment mit ESSURE auch ein ohne Hormone auskommendes Mittel zur Sterilisation. Setzen MedizinerInnen der Frau die kleine Spirale ein, wofür keine Vollnarkose nötig ist, so sorgen Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes, dass es die Eileiter verschließt. Allerdings gehen von dem Mittel beträchtliche Gesundheitsgefahren aus. Im Oktober 2013 erhielt die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA sogar einen Bericht über einen mutmaßlich von ESSURE ausgelösten Todesfall. Insgesamt gingen bei der FDA seit 2004 über 850 Meldungen über schwere Nebenwirkungen ein. Blutungen, Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien gehörten dazu, manche Frauen mussten sich sogar die Gebärmutter entfernen lassen. In den USA will deshalb die durch einen Hollywood-Film bekannt gewordene Aktivistin Erin Brockovich, die 1993 den Multi PACIFIC GAS AND ELECTRIC wegen Grundwasser-Verschmutzung verklagte, nun gegen BAYER vor Gericht ziehen. Eine Kampagne gegen das Präparat hat sie schon im Oktober 2013 gestartet. „Wenn so viele über Nebenwirkungen berichten, nehmen Sie es vom Markt!“, appellierte sie in Sachen „ESSURE“ an den Pharma-Riesen: „Es funktioniert nicht. Die Frauen wurden in die Irre geführt. Sie fühlen sich betrogen.“

FDA zweifelt an LEMTRADA

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat 2013 den Wirkstoff Alemtuzumab für die Indikation „Multiple Sklerose“ zugelassen. SANOFI und der an den Umsätzen beteiligte BAYER-Konzern zogen die Arznei daraufhin als Mittel zur Behandlung einer Leukämie-Art zurück, weil das neue Anwendungsgebiet mehr Profite verspricht (SWB 1/14). Das US-amerikanische EMA-Pendant FDA hat dem unter dem Namen LEMTRADA vermarkteten Präparat dagegen noch keine Genehmigung erteilt. Einen entsprechenden Antrag wies die Behörde im September 2012 zurück. Sie stieg durch das präsentierte Zahlenmaterial nicht durch und forderte SANOFI und BAYER deshalb auf, die Daten verständlicher aufzubereiten. Und im November 2013 meldete ein BeraterInnen-Gremium der Einrichtung ernsthafte Bedenken an. „Die Gabe von Alemtuzumab ist mit ernsthaften Risiken verbunden, welche den Nutzen übersteigen könnten“, hielt es fest. Unter anderem warnten die Wissenschaftlerinnen vor Autoimmun-Krankheiten wie ITP, Nierenschäden, Krebs, Infektionen, Schilddrüsen-Beschwerden und Infusionsnebenwirkungen wie Bluthochdruck, Kopf- oder Brustschmerzen. Und hierzulande meldet das industrie-unabhängige Fachmagazin arznei-telegramm Bedenken an. Nicht nur die vielen unerwünschten Arznei-Effekte, sondern auch die fehlenden Studien zu den Langzeitwirkungen und -nebenwirkungen machen die Publikation skeptisch. „Wir sehen eine Indikation für das extrem teure Alemtuzumab derzeit nur im Einzelfall als letzte Reserve“, lautet ihr Resümee.

EMA zweifelt nicht an YASMIN

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat eine Risiko-Bewertung von Verhütungsmitteln vorgenommen und dabei keine großen Unterschiede zwischen den Pillen der 1., 2. und 3. Generation feststellen können. Dieses Votum widerspricht sämtlichen neueren Studien, welche die von Kontrazeptiva der 3. Generation wie etwa BAYERs YASMIN ausgehenden Gefahren deutlich höher einschätzen als diejenigen, mit denen Käuferinnen älterer Präparate rechnen müssen. Das industrie-unabhängige arznei-telegramm kritisiert die Entscheidung deshalb scharf und hält fest: „Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes halten wir es für überfällig, endlich die risikoärmeren Kombinationen als Mittel der ersten Wahl einzustufen und die riskanteren Kontrazeptiva als Mittel der Reserve.“

XARELTO unter Beobachtung

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat BAYERs neuen Gerinnungshemmer XARELTO unter verstärkte Beobachtung gestellt. Eine Post-Zulassungsstudie überprüft das Sicherheitsprofil der Arznei, zu der dem „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) bis Ende August 2013 bereits 72 Meldungen über Todesfälle und 968 über schwere Nebenwirkungen vorlagen.

EYLEA unter Beobachtung

Auch BAYERs Gentech-Augenpräparat EYLEA stellt die Europäische Arzneimittelagentur EMA unter verstärkte Beobachtung. Sie überprüft das zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – zugelassene Mittel genauer, da es sich bei seiner Wirk-Substanz Aflibercept um einen neuen Inhaltsstoff handelt, über den bisher noch kaum Informationen vorliegen.

„Fett weg“-Spritze kommt

BAYER beabsichtigt, verstärkt von der steigenden Nachfrage nach Lifestyle-Präparaten zu profitieren. So entwickelte der Leverkusener Multi gemeinsam mit dem Unternehmen KYTHERA eine Substanz, die – unter die Haut gespritzt – kleinere Fettpolster am Kinn auflösen soll. Im September 2013 hat der Konzern nun eine EU-weite Zulassung für die Substanz beantragt, mit der er einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro machen will. Der Pharmazeut Gerd Glaeske warnt indessen vor der Neuentwicklung. Er befürchtet, die zerstörten Fettzellen könnten im Körper umherwandern, zusammenklumpen und Gefäß-Verschlüsse oder Schlaganfälle verursachen. Zudem prophezeit er Hautschäden an den behandelten Stellen.

US-Zulassung für ADEMPAS

BAYER hat in den USA die Zulassung für ein Mittel zur Behandlung der beiden Lungenhochdruck-Krankheiten CTEPH und PAH erhalten. Die Arznei mit dem Wirkstoff Riociguat soll in der Lunge ein Enzym stimulieren, das für eine Erweiterung der Blutgefäße sorgt und so die Sauerstoff-Aufnahme verbessert. Der Leverkusener Multi erwartet von ADEMPAS einen Umsatz von 500 Millionen Euro im Jahr.

Pillen-Verkauf an MOBERG

Der Leverkusener Multi hat drei rezeptfreie Produkte aus seinem Sortiment an einen Mitbewerber verkauft. Das schwedische Pharma-Unternehmen MOBERG erwarb für 4,8 Millionen Dollar die Haut-Arznei DOMEBORO, das Schmerzmittel VANQUISH und das Eisen-Präparat FERGON.

VFA gegen Test-Transparenz

Die EU bereitet eine Verordnung vor, welche die Pharma-Hersteller zur Veröffentlichung von Arznei-Tests zwingt. Den Pillen-Riesen gehen die Pläne jedoch zu weit. „Nicht okay ist es in bestimmten Fällen, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA mehrere tausend Seiten an Rohdaten herausgibt“, sagt etwa Siegfried Throm vom „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“. Der Geschäftsführer der von BAYER gegründeten Organisation will nur Fachleuten umfassenden Einblick gewähren. „Es darf eben auch nicht sein, dass Gruppen mit wenig Sachverstand Daten interpretieren. Da kommen dann so Schlagzeilen heraus wie ‚Blutdrucksenker verursachen Krebs’ – das ist schief und lässt sich für die Konzerne nur schwerlich korrigieren“, so Throm.

Brustkrebs durch ADALAT & Co.

Schlagzeilen wie „‚Blutdrucksenker verursachen Krebs“ (s. o.) sind keinesfalls so schief, wie BAYER behauptet. Nach einer Untersuchung des „Fred Hutchinson Cancer Research Center“ steigern nämlich Kalzium-Antagonisten wie BAYERs Bluthochdruck-Mittel ADALAT und BAYMYCARD das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Das ergaben Interviews, die das Institut mit 2.851 weiblichen Personen im Alter von 55 bis 74 Jahren führte. Der Anteil der Frauen, die Kalzium-Antagonisten einnahmen, war in der Brustkrebs-Gruppe doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe.

Kooperation mit Broad Institute

Der Leverkusener Multi hat mit dem Broad Institute eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Krebs-Forschung vereinbart. Als Ziel der Kooperation mit der Forschungseinrichtung, an der WissenschaftlerInnen vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und aus Harvard arbeiten, formulierte BAYER, binnen fünf Jahren drei neue Wirkstoffe entdecken zu wollen. Bei der Suche danach gewähren sich die Partner gegenseitig Zugriff auf ihre Technologie-Plattformen, Werkstoff-Bibliotheken und Daten.

Resistente Krebszellen

Die Pharma-Riesen haben in der Vergangenheit große Hoffnungen auf Mittel geschürt, die Krebs dauerhaft zu heilen vermögen. Vollmundig berichteten sie etwa davon, Ausschalter für Tumor-Zellen gefunden zu haben. Die Erwartungen haben sich jedoch nicht erfüllt. BAYERs NEXAVAR gelingt es beispielsweise bloß, die Lebenserwartung der PatientInnen um ein paar Wochen zu verlängern. Unter anderem liegt das daran, dass die Krebszellen sich auf die Arzneien einstellen und mutieren. Darum ändern einige Wissenschaftler wie Stuart Schreiber von dem mit dem Leverkusener Multi kooperierenden Broad Institute (s. o.) jetzt ihre Strategie und arbeiten an Therapien, bei denen mehrere Inhaltsstoffe gleichzeitig zum Einsatz kommen. Bescheidenheit haben sie ihre früheren Erfahrungen jedoch nicht gelehrt. So verkündet Schreiber: „Theoretisch sollten wir mit neuen Wirkstoff-Kombinationen Krebs zumindest dauerhaft in Schach halten können.“

Transparenz-Kodex verabschiedet

Der europäische Pharma-Verband EFPIA hat einen Transparenz-Kodex verabschiedet. Demnach verpflichten sich BAYER, SANOFI & Co., ihre Zuwendungen an MedizinerInnen, Krankenhäuser, Fachgesellschaften und andere Akteure des Gesundheitswesens offenzulegen. Allerdings haben sie dazu noch bis 2016 Zeit. Zudem steht sehr in Zweifel, ob der Leverkusener Multi bis dahin seine Position radikal ändert und wirklich umfassende Angaben macht. Gegenwärtig weigert er sich nämlich auf seinen Hauptversammlungen noch strikt, den mittlerweile fast zehn Milliarden Euro umfassenden Bilanz-Posten „Vertriebskosten“ genauer aufzuschlüsseln. Trotz beharrlicher Nachfragen erhält die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN keinerlei Informationen über die Ausgaben des Konzerns für Medikamenten-Proben, MedizinerInnen-Fortbildung, ÄrztInnen-Betreuung, Kongresse und Lobby-Verbände.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Null Problemo mit Glyphosat

Das Anti-Unkrautmittel Glyphosat kommt hauptsächlich in Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe zum Einsatz, aber auch in BAYER-Pestiziden wie GLYPHOS oder USTINEX. Zudem will der Multi es künftig gemeinsam mit der Gensoja-Sorte „FG 72“ sowie seinen genmanipulierten Baumwoll-Arten „GHB 614“, „GHB119“ und T304-40 vermarkten, die er alle drei zur Zeit noch in Freisetzungsversuchen testet. In jüngster Zeit haben mehrere Studien Spuren des Giftstoffes im menschlichen Organismus gefunden. So hat einer Untersuchung des BUND zufolge fast die Hälfte der europäischen GroßstadtbewohnerInnen Glyphosat im Körper. Für das Bundesinstitut für Risiko-Bewertung (BfR) ist das allerdings kein Grund zur Beunruhigung. Die „Werte liegen weit unterhalb eines gesundheitlich bedenklichen Bereichs“, urteilt das BfR. Die Behörde tritt sogar für laschere Grenzwerte ein. „Die neuen toxikologischen Daten würden es erlauben, den ADI-Wert für die akzeptable Tagesdosis von 0,3 Miligramm pro Kilogramm Körpergewicht auf 0,5 hochzusetzen“, so BfR-Sprecher Jürgen Thier-Kundke zur taz. Diese Einschätzungen wundern allerdings nicht weiter, denn das Amt war an der EU-Zulassung der Agro-Chemikalie beteiligt. Zudem haben einige BfR-WissenschaftlerInnen enge Kontakte zu BAYER & Co.

Gefährlicher Glyphosat-Zusatzstoff

MONSANTOs Anti-Unkrautmittel Glyphosat, das auch in BAYER-Pestiziden enthalten ist und zudem in Kombination mit Gen-Pflanzen des Leverkusener Multis angeboten wird, enthält in einigen Formulierungen auch den Zusatzstoff Tallowamin. Diese aus Aklylaminen bestehende Substanz, die für eine bessere Haftung des Herbizids an den gegen diesen Stoff resistenten Laborfrüchten sorgt, hat eine hochgiftige Wirkung. So starben bei einem Fütterungsversuch mit 1.000 mg am Tag 50 Prozent der untersuchten Tiere. Darum hat die schwarz-gelbe Koalition 2010 ein Verbot dieser Produkte veranlasst. „Wenn ein Antragsteller nachweisen kann, dass die gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen auch mit Tallowaminen erfüllt sind“, wie CDU und FDP in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ festhalten, dann dürfen BAYER & Co. die Agro-Chemikalien allerdings weitervertreiben. Und im Rest der Welt treiben die Tallowamine ohnehin weiter völlig unbehelligt ihr Unwesen.

PFLANZEN & SAATEN

Subventionen für Eiweiß-Pflanzen

Im Jahr 2012 importierten die Massentier-HalterInnen ca. 4,5 Millionen Tonnen Futtermittel wie beispielsweise Soja. Bereits seit einiger Zeit aber arbeitet die bundesdeutsche Politik daran, den heimischen Markt für Pflanzen mit hohem Eiweiß-Gehalt zu stärken. So entwickelte sie 2011 eine Eiweißpflanzen-Strategie und fördert entsprechende Forschungsvorhaben von BAYER & Co. mit drei Millionen Euro. Einziger Vorteil der Subventionsorgie: Wenn es den Agro-Riesen gelingt, genug Erbsen oder Ackerbohnen aus deutschen Landen für den neuen Verwendungszweck zu einem angemessenen Preis zu kultivieren, dann müssen die ZüchterInnen den armen Kreaturen in ihren Ställen nicht mehr so viel südamerikanisches Gentech-Soja aus den Laboren von BAYER oder MONSANTO zum Fraß vorwerfen.

Neue Weizen-Lizenz

Der Leverkusener Multi baut sein Geschäft mit Weizen – der am häufigsten angebauten Kulturpflanze der Welt – weiter kontinuierlich aus. So erwarb er von PERFORMANCE PLANTS die Rechte an einer Technologie, die der Ackerfrucht helfen soll, Trockenheit zu trotzen. Für Baumwolle hatte der Leverkusener Multi entsprechende Lizenzen bereits 2009 und 2011 von dem US-amerikanischen Unternehmen erworben.

GENE & KLONE

EFSA winkt Gen-Baumwolle durch

Im Verfahren um eine Einfuhr-Genehmigung für BAYERs genmanipulierte Baumwoll-Sorte „T 304-40“ hatte die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA der Laborfrucht bescheinigt, so „sicher und nahrhaft“ wie konventionelle Arten zu sein. Die Initiative TESTBIOTECH teilt dieses Votum über die Pflanze nicht, die mit dem Gift-Gen des Bacillus thuringiensis (Bt) und einer Resistenz gegen den gesundheitsgefährdenden Herbizid-Wirkstoff Glufosinat bestückt ist. „Ein neuer Tiefpunkt“ in der Geschichte der EFSA-Risikobewertungen sei diese Beurteilung, so die Organisation, denn die EFSA hätte zwar das in den BAYER-Dokumenten beschriebene Studien-Design zu Verträglichkeitsprüfungen bemängelt, aber keine neuen Daten angefordert. Auch sei die Behörde den Schwankungen in der Absonderung der Bt-Mengen nicht weiter nachgegangen, moniert TESTBIOTECH. Ob sich die EU-Gremien in ihrer Entscheidung von diesen Einwänden beeinflussen lassen, dürfte sich binnen der nächsten 12 Monate zeigen.

EU winkt SMARTSTAX durch

Im November 2013 hat die EU MONSANTOs Genmais-Sorte SMARTSTAX die Import-Zulassung zur Verwendung in Futter- und Lebensmitteln erteilt. Die Laborfrucht ist mit sechs Bt-Toxinen gegen den Maiszünsler und andere Insekten sowie mit Resistenzen gegen zwei Pestizide ausgestattet. Bei einem der Ackergifte handelt es sich um BAYERs berühmt-berüchtigtes Glufosinat, dessen EU-Genehmigung wegen seiner Gefährlichkeit 2017 ausläuft. Doch nicht nur das stößt auf Kritik. Die Initiative TESTBIOTECH moniert fehlende Untersuchungen zu den chemischen Reaktionen zwischen den Bt-Toxinen und den Anti-Unkrautmitteln; auch lägen keine Nachweise zur Umweltverträglichkeit vor. „Der Import dieser Pflanzen hat keinerlei Vorteile für Landwirte, Verbraucher oder die Tiergesundheit in der EU. Im Gegenteil, es gibt berechtigte Zweifel an der Sicherheit dieser Pflanzen, die einen ganzen Gift-Cocktail enthalten“, konstatiert die Organisation.

Gen-Raps jetzt auch in Lebensmitteln

In Ölen und Futtermitteln dürfen sich BAYERs drei Genraps-Sorten Ms8, Rf3 und Ms8 x Rf3 mit Genehmigung der EU schon länger tummeln. Und jetzt erlaubte Brüssel auch die Verwendung der gentechnisch steril gemachten und gegen das gesundheitsgefährdende Spritzmittel Glufosinat immunisierten Laborfrüchte in Lebensmitteln. Die Initiative TESTBIOTECH spricht sich gegen eine solche Zulassung aus, weil die Antragsunterlagen nur unzureichende Informationen über die möglicherweise gesundheits- und umweltschädlichen Risiken und Nebenwirkungen des Raps gegeben hätten.

Gen-Raps ist überall

1996 erhielt BAYER die Erlaubnis, in der Europäischen Union Gen-Raps der Sorten Ms1 x Rf1, Ms1 x Rf2 und Topas zur Saatgut-Produktion auszusäen. Ein großflächiger Anbau fand jedoch bis 2007 – dem Jahr, bis zu dem die Genehmigung galt – nie statt. Trotzdem fanden sich auch nach Ablauf der Zulassung noch reichlich Spuren der Laborfrucht in konventionellem Raps. Darum kam die EU-Kommission dem Leverkusener Multi netterweise entgegen und ließ für fünf weitere Jahre Kontaminationen von bis zu 0,9 Prozent zu. 2012 schließlich verlängerte Brüssel diese Ausnahmeregelung noch einmal. Die EU begründete diese Entscheidung mit der „Biologie“ des BAYER-Raps’, die es ihm in Verbindung mit bestimmten Ernte-Praktiken leider ermöglicht, lange in der Natur zu überwintern. „Gentechnisch veränderter Raps außer Kontrolle“ nennt die Initiative TESTBIOTECH deshalb ihre Kurzstudie zum Thema, in dem Topas & Co. nur als ein Beispiel unter vielen firmieren.

BAYER kauft argentinische Soja-Firma

Auf der nördlichen Hemisphäre stößt der Expansionsdrang der Agro-Riesen mittlerweile an Grenzen (siehe auch SWB 1/14). Darum kaufen sie derzeit vor allem in Asien und Südamerika zu. So hat BAYER die argentinische Soja-Firma FN SEMILLAS erworben, deren Angebot sowohl gentechnisch verändertes als auch konventionelles Saatgut umfasst. Die Gen-Saaten der FN-Reihe verfügen dabei hauptsächlich über Resistenzen gegen die Pestizide LIGATE von DUPONT und MANCHA OJO von RANA. „Mit dieser Akquisition erhalten wir Zugang zu hochwertigem genetischen Material für die Entwicklung neuer Sorten und Pflanzen-Eigenschaften“, konstatiert BAYER CROPSCIENCEs Lateinamerika-Boss Marc Reichardt. Zudem ermöglicht sie dem Leverkusener Multi, in den lokalen Saatgut-Markt einzusteigen. Allerdings müssen die Kartell-Behörden dem Deal noch zustimmen.

Neue Antikörper-Kooperation

Der Leverkusener Multi hat mit SEATTLE GENETICS eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Antikörpern zur Krebs-Behandlung vereinbart. Er überweist dem US-amerikanischen Unternehmen 20 Millionen Dollar für weitere Forschungen und stellt ihm Erfolgsprämien von bis zu 500 Millionen Dollar in Aussicht.

Gentests von SYSMEX

Der Leverkusener Multi baut sein Geschäft mit Krebs-Therapien weiter aus. Zu diesem Zweck lässt er von SYSMEX INOSTICS spezielle DNA-Tests entwickeln, die während der Behandlung Aufschluss über den Verlauf der Krankheit geben. Einen Vertrag über ähnliche Diagnostika-Produkte hatte BAYER zuvor bereits mit dem Unternehmen QIAGEN geschlossen.

WASSER, BODEN & LUFT

Krefeld: Vorerst kein Gaskraftwerk

Ursprünglich wollte BAYER auf dem Gelände des Krefelder Chemie-„Parks“ gemeinsam mit dem Stadtwerke-Verbund TRIANEL ein Kohlekraftwerk errichten. Dies stieß jedoch wegen des dann zu erwartenden hohen Ausstoßes von klima-schädlichem Kohlendioxid auf so massive Kritik, dass die Partner von ihren Plänen abrückten und den Bau eines Gaskraftwerks ankündigten. Sie ließen sich allerdings ein Hintertürchen offen. So erklärte der Global Player: „Ob dieses Projekt wirtschaftlich umsetzbar ist, wird sich im Laufe der Projekt-Entwicklung zeigen.“ Und im Sommer 2013 sahen sich SkeptikerInnen bestätigt. Die beiden Unternehmen verschoben das Vorhaben um mindestens drei Jahre. Ihre endgültige Entscheidung machen der Pharma-Riese und TRIANEL von der Energie-Politik der Großen Koalition abhängig. Konkret fordern sie eine staatliche Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung, eine Befreiung von der EEG-Umlage und ein „Strommarkt-Design, das Anreize für die Investition in konventionelle Kraftwerke setzt“. Untätig bleibt der Leverkusener Multi dennoch nicht. Er treibt jetzt eine „kleine Lösung“ voran, um die Strom-Versorgung sicherzustellen und modernisiert seine alten Kesselanlagen.

Keine nachwachsenen Rohstoffe

Die Ratingagentur OEKOM RESEARCH hat die Bemühungen von Unternehmen zur nachhaltigen Beschaffung nachwachsener Rohstoffe untersucht und auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. BAYER schnitt dabei mit null Punkten denkbar schlecht ab.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

Lösemittel mit weniger VOC

Lackrohstoffe enthalten Lösemittel, die flüchtige organische Verbindungen, so genannte VOC, freisetzen. Diese Gase können krebserregend und erbgut-verändernd wirken sowie die Fortpflanzungsfähigkeit einschränken. BAYER hat jetzt mit BAYHYDROL zwar einen Lack entwickelt, in dem sich nur noch zwei statt früher fünf Prozent VOC tummeln, das macht jedoch immer noch ca. 30 Gramm pro Liter aus.

CO & CO.

Klage gegen alte CO-Pipeline

Der Leverkusener Multi hat bereits eine Kohlenmonoxid-Pipeline in Betrieb. Seit 2002 darf er das Giftgas nämlich von Dormagen nach Leverkusen in einer zehn Kilometer langen Leitung transportieren. Und das alles unter noch prekäreren Sicherheitsbedingungen als bei dem jetzt zwischen Dormagen und Krefeld fertiggestellten, aber immer noch seiner Genehmigung harrenden Röhren-Werk. Die Bezirksregierung Köln hat BAYER damals nämlich einfach erlaubt, eine 1968 für den Transport von Kohlendioxid errichtete Verbindung umzuwidmen und für CO zu benutzen. Dem Global Player zufolge entspricht diese aber gleichwohl dem „Stand der Technik“. Gottfried Schweitzer allerdings zweifelt das an. Er forderte den Global Player auf, die Pipeline stillzulegen. Als das Unternehmen dem nicht nachkam, verklagte der Leverkusener den Pharma-Riesen, „weil er wissentlich über elf Jahre hinweg mit dem Betreiben der oben genannten Pipeline das Leben zehntausender Menschen gefährdet hat“, wie es in seinem Brief an die Staatsanwaltschaft heißt. Auch gegen die Bezirksregierung Köln als verantwortliche Genehmigungsbehörde zog Schweitzer vor Gericht.

CBG will Infos über alte Pipeline

Auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat in Sachen „Alt-Pipeline“ (s. o.) Aktivitäten entfaltet. Sie verlangt genauere Informationen über die damalige Genehmigung und hat die Bezirksregierung Köln aufgefordert, der Coordination die entsprechenden Dokumente wie den Genehmigungsbescheid, Änderungsbescheide über die neue Nutzung des Röhrenwerks als Kohlenmonoxid-Leitung, TÜV-Gutachten und Stellungnahmen zum Arbeitsschutz zukommen zu lassen.

Neues Pipeline-Mahnmal

Die Stadt Hilden hat aus Protest gegen BAYERs von Krefeld nach Dormagen verlaufende Kohlenmonoxid-Pipeline in unmittelbarer Nähe der Trasse ein Mahnmal errichtet. Am 13. September 2013 enthüllte der Bürgermeister Horst Thiele (SPD) das Werk, für dessen Errichtung die Ratsfraktionen aller Parteien gestimmt hatten.

PLASTE & ELASTE

Mehr Kunststoff-Profite?

Im September 2013 hatte der Leverkusener Multi seinem Kunststoff-Bereich BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) Rationalisierungsmaßnahmen verordnet, weil dieser mit 9,5 Prozent Rendite unter dem Klassenziel von 18 Prozent geblieben war, und 700 Jobs zur Disposition gestellt (Ticker 4/13). Zwei Monate später sieht Sparten-Chef Patrick Thomas wieder bessere Möglichkeiten, die Vorgaben zu erreichen: „Wir sehen eine positive Preis-Entwicklung in der nächsten Zeit.“ Auch steige in Asien die Nachfrage, so der Manager. Trotzdem blickt die Abteilung weiter einer unsicheren Zukunft im Konzern-Verbund entgegen, zumal der Vorstand gerade Interesse an zwei teuren Arznei-Akquisitionen bekundet hat, die sich durch einen Verkauf von BMS leichter finanzieren ließen.

PRODUKTION & SICHERHEIT

Duisburg: Neues Sirenen-Warnsystem

Im Herbst 2013 hat die Stadt Duisburg ein neues Sirenen-Warnsystem in Betrieb genommen. Den Anlass dazu bot BAYER. Der Chemie-Multi nutzt im benachbarten Krefeld nämlich das gefährliche Giftgas Phosgen als Vorprodukt bei der Kunststoff-Herstellung. Deshalb forderte das UMWELTFORUM DUISBURG schon 2005 Katastrophenschutz-Maßnahmen von der Stadt ein, die sie mit erheblicher Verzögerung nun auch umsetzte. Der Leverkusener Multi beteiligte sich mit 75.000 Euro an den Kosten.

OSHA kontrolliert BAYER nicht mehr

Die US-Arbeitsschutzbehörde „Occupational Safety and Health Administration“ (OSHA) kontrolliert die BAYER-Produktionsstätten nicht mehr regelmäßig. Die Teilnahme am „Volontary Protection Program“ (VPR) erspart dem Leverkusener Multi die Inspektionen. Das CENTER FOR PUBLIC INTEGRITY kritisiert diese Ausnahme-Regelungen, in deren Genuss über 2.400 Unternehmen kommen, mit Verweis auf deren Sündenregister. So führt die Initiative etwa die „signifikante(n) Mängel der Sicherheitsabläufe“ an, welche die OSHA bei der Untersuchung der Explosion am US-amerikanischen BAYER-Standort Institute, die 2008 zwei Todesopfer gefordert hatte, feststellte. Daraufhin hatte die Behörde den Konzern vorübergehend aus dem VPR-Programm suspendiert, heute bescheinigt sie ihm jedoch „gute Führung“. Der Agro-Riese habe die Probleme gelöst und ein ernsthaftes Bemühen demonstriert, seine Beschäftigten zu schützen, betont der OSHA-Sprecher William A. Burke gegenüber dem CENTER FOR PUBLIC INTEGRITY.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

CO-Unfall in Brunsbüttel

Am 25. September 2013 kam es im Brunsbütteler BAYER-Werk zu einer Freisetzung von Kohlenmonoxid. Zwei Beschäftigte wurden bewusstlos aufgefunden, drei weitere atmeten das Giftgas ein. Nach Angaben der Polizei schwebten zwei Betroffene in Lebensgefahr, ein Arbeiter musste reanimiert werden. Nach telefonischer Auskunft des ermittelnden Polizeibeamten erfolgte die Hilfe im allerletzten Moment. Vom Leverkusener Multi gibt es bis zum heutigen Tag keinerlei Informationen zu den Hintergründen des Zwischenfalls. Da dieses „Umweltereignis“ nach Ansicht der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) für die Entscheidung über die Erlaubnis der Inbetriebnahme von BAYERs von Krefeld nach Dormagen verlaufende Kohlenmonoxid-Pipeline von Belang ist, schrieb sie gemeinsam mit dem Kinderarzt Dr. Gottfried Arnold einen Offenen Brief an die Bezirksregierung Düsseldorf. „Nach unserer Auffassung hat die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf, umfassend über den Vorgang informiert zu werden. Auch sollten die Ermittlungsergebnisse sowie die daraus gezogenen Konsequenzen in das laufende Genehmigungsverfahren mit aufgenommen werden. Wir möchten Sie daher bitten, die Staatsanwaltschaft Itzehoe um Amtshilfe zu bitten und die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren“, hieß es darin unter anderem. Darüber hinaus hatte die CBG den Brunsbütteler Unfall auf die Tagesordnung des Pipeline-Erörterungstermins gesetzt (siehe AKTION & KRITIK).

Explosion in Mexiko

Am 23. Oktober 2013 kam es in einem nahe der mexikanischen Stadt Orizaba gelegenen BAYER-Werk zu einer schweren Explosion, bei der ein Beschäftigter starb. Ein weiterer Belegschaftsangehöriger erlitt gravierende Verbrennungen. Die Druckwelle hatte eine solche Heftigkeit, dass sie in einem Radius von einem halben Kilometer Schäden verursacht hat.

Lösemittel treten aus

Am 11. November 2013 kam es in Wuppertal nahe des Bahnhofs Steinbeck zu einem Chemie-Unfall. Aus einem Kesselwaggon von BAYER trat ein Lösemittel-Gemisch aus. Das machte einen Großeinsatz der Feuerwehr mitsamt Sperrung des Bahnverkehrs in Richtung Köln erforderlich.

STANDORTE & PRODUKTION

Neue ESSURE-Fabrik in Costa Rica

Trotz schwerwiegender Nebenwirkungen (siehe DRUGS & PILLS) laufen die Geschäfte mit dem Sterilisationsmittel ESSURE gut. Um die Nachfrage stillen zu können, baut BAYER in Costa Rica eine neue Produktionsstätte auf. Als Standort hat der Leverkusener Multi die Industriezone in Aurora de Heridia auserkoren.

Ausbau des Russland-Geschäfts

Während der Leverkusener Multi hierzulande Arbeitsplätze vernichtet, baut er anderswo seine Geschäfte aus. So will er in Russland expandieren und 800 neue Stellen einrichten, um dort seinen Umsatz bis 2017 um 80 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu steigern.

IMPERIUM & WELTMARKT

Indische Dreckschleuder verkauft

BAYERs Pestizid-Fabriken an den indischen Standorten Vapi und Ankleshwar gehören zu den größten Dreckschleudern des Konzerns. Lange Zeit sorgten sie quasi im Alleingang für einen Großteil des Jahresausstoßes an flüchtigen organischen Substanzen (VOC) und klimaschädigenden Substanzen jenseits von Kohlendioxid. Der Leverkusener Multi versprach auf Hauptversammlungen stets Sanierungen, zögerte diese aber immer hinaus. Erst 2012 tat sich in Vapi etwas. In Sachen „Ankleshwar“, wo sich 2010 wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen sogar eine Explosion mit einem Todesopfer ereignet hatte, versprach der Multi bis 2015 Maßnahmen. Das ist ihm jetzt jedoch offensichtlich zu mühsam. Der Konzern entschloss sich stattdessen, die Niederlassung zu verkaufen. Jetzt darf sie die Umweltbilanz von DECCAN FINE CHEMICALS belasten.

BAYER-Pharma verlässt Kolumbien

„Seit 100 Jahren hat BAYER an die Zukunft Kolumbiens geglaubt und in sie investiert. Das werden wir auch in Zukunft tun“, so feierte der Konzern-Manager Frank Dietrich im letzten Jahr den runden Geburtstag der Unternehmensniederlassung in dem Andenstaat, zum dem sogar der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers angereist war. 2013 sind die Worte Dietrichs nur noch Schall und Rauch. Aus Rentabilitätsgründen zieht der Leverkusener Multi seine gesamte Pharma-Produktion aus dem Land ab und verlegt sie nach Mexiko und Guatemala.

Zukäufe in Brasilien

Auf der nördlichen Hemisphäre stößt der Expansionsdrang der Agro-Riesen mittlerweile an Grenzen (siehe auch SWB 1/14). Darum verstärken sie sich derzeit vor allem in Asien und Südamerika. So hat BAYER in Argentinien die Soja-Firma FN SEMILLAS erworben (siehe auch GENE & KLONE). Auch in Brasilien akquirierte der Leverkusener Multi Saatgut-Unternehmen, um seine Sammlung mit Erbmaterial der Soja-Pflanze zu erweitern, welche als Grundstock für die Entwicklung neuer konventioneller und gentechnisch veränderter Sorten dient. Er kaufte dort 2013 die Unternehmen WEHRTEC und MELHORAMENTO AGROPASTORIL auf, bereits zwei Jahre vorher hatte der Agro-Riese SOYTECH übernommen. Überdies erweiterte der Konzern seine Zusammenarbeit mit dem Weizenzüchter BIOTRIGO.

BAYER verkauft BINOTAL

Der BAYER-Konzern hat das Antibiotikum BINOTAL aus seinem