Beiträge verschlagwortet als “SWB 02/2009”

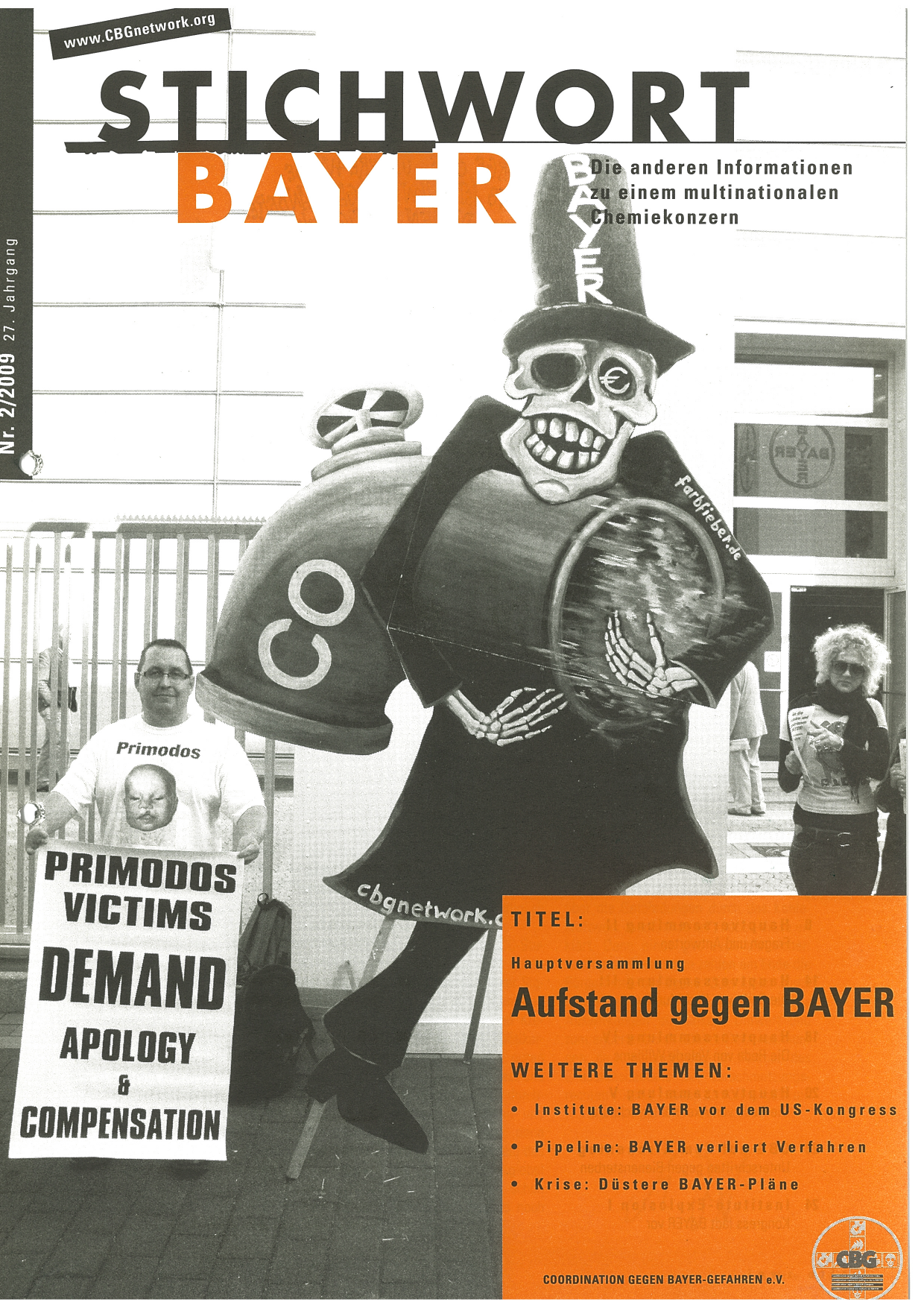

Kritiker dominieren HV

„Aufstand gegen BAYER“

Ist das noch ein Aktionärs-Meeting oder schon ein Klassentreffen konzern-kritischer Gruppen, zu dem ein multinationaler Konzern freundlicherweise praktischen Anschauungsunterricht in Sachen „real existierender Kapitalismus“ beisteuert? Diese Frage drängte sich einem angesichts der massiven Hauptversammlungspräsenz von Initiativen wie ATTAC, GREENPEACE, ÄRZTE OHNE GRENZEN, von Bienenzüchtern, Pipeline-Gegnern und anderen BAYER-Leidtragenden auf. Pillen-Opfer scheuten nicht einmal die Anreise aus England, und der ehemalige Pharma-Vertreter Alfredo Pequito, der die korrupten Marketing-Praktiken des Multis nicht mehr mittragen konnte, flog extra aus Portugal ein. „Aufstand gegen BAYER“ überschrieb die Boulevardzeitung Express deshalb folgerichtig ihren Artikel zum antikapitalistischen Großereignis.

Von Jan Pehrke

Ein äußerst vielgestaltiger „Aufstand gegen BAYER“ (Express) hatte sich da am 12. Mai vor der Halle 8a der Düsseldorfer Messe zur Hauptversammlung des Leverkusener Multis eingefunden: GegnerInnen der Kohlenmonoxid-Pipeline waren mit ihrem fahrbarem Protestzug, einem Traktor mit Anhänger, vorgefahren, BienenzüchterInnen richteten einen kleinen Stand ein, KommunistInnen riefen mit einem Transparent zu „Widerstand gegen BAYER global“ auf, die beiden Pharma-Opfer Karl Murphy und Valerie Williams konfrontierten die AktionärInnen mit ihrem Schicksal und mittenmang die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Um das Eingangsfeld nicht kampflos den Konzern-KritikerInnen zu überlassen, sah sich der Multi erstmals genötigt, einen Angestellten mit einer kleinen Broschüre für die Unternehmenssicht der Dinge werben zu lassen - eine mehr als undankbare Aufgabe an diesem Tag.

Den beschwerlichsten Weg zur Hauptversammlung hatten Karl Murphy und Valerie Williams auf sich genommen, nicht nur weil sie aus England anreisten. Sie wollten erstmals demjenigen Konzern auf Augenhöhe gegenübertreten, dessen Tochtergesellschaft SCHERING ihnen das Leben bis heute so schwer macht. Diese hatte nämlich in den fünfziger Jahren den Schwangerschaftstest PRIMODOS auf den Markt gebracht, der zu Fehlgeburten und Fehlbildungen führte. „Ich habe eine Gaumenspalte und an meinen beiden Händen fehlen Finger. An meinem linken Fuß fehlen alle Zehen, an meinem rechten Fuß fehlt ein Zeh“, diese „Nebenwirkungen“ des in der Bundesrepublik unter dem Namen DUOGYNON verkauften PRIMODOS zählte Karl Murphy in seiner Rede auf. Mehreren langwierigen Operationen hatte Murphy sich in seiner Kindheit zu unterziehen, und in der Schule wurde er zum Außenseiter. Mit Spottnamen wie „Hummer-Hand“, „Haxen-Hand“ oder „Lustiger Finger“ belegten ihn die Klassenkameraden, erzählte Murphy, und auf seine Bewerbungen erhielt der Liverpooler später wegen seiner Behinderungen immer wieder Absagen.

MedizinerInnen hatten schon früh vor dem Hormonpräparat gewarnt, 1968 wandten sich sogar SCHERING-PharmakologInnen selber besorgt an die Berliner Zentrale, aber erst seit Mitte der 70er Jahre warnte das Unternehmen schwangere Frauen vor einer Einnahme, natürlich ohne die Verantwortung für die bisherigen Geburtsschäden zu übernehmen. Murphy hat seine Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben. „Ich meine, dass die Übernahme von SCHERING durch BAYER der richtige Moment ist, auf die Opfer von PRIMODOS zuzugehen“, sagte er zum Abschluss, „Bitte denken Sie an Ihre eigenen Kinder und stellen Sie sich vor, wie diese mit den Schwierigkeiten und dem Spott klarkommen müssten, dem meine Familie und ich täglich ausgesetzt sind“, um dann eine Entschuldigung und eine Entschädigung einzufordern.

Wie sich der Fall „PRIMODOS“ aus Sicht einer betroffenen Mutter darstellt, schilderte Valerie Williams. „Für mich als Mutter war es herzzerreißend, als sich mein Sohn mit sechs Jahren vollkommen von seiner Umgebung abkapselte. Wegen der zahlreichen Operationen konnte er sein Leben mental und physisch nicht mehr bewältigen“, so Williams. Da es Tausenden Eltern ähnlich erging - dem britischen Kinderarzt Claus Newman zufolge haben Schwangerschaftstests auf Hormon-Basis mehr Schaden angerichtet als CONTERGAN - gründete die Britin 1978 die ASSOCIATION FOR CHILDREN DAMAGED BY HORMONE PREGNANCY TESTS. Da klingelten bei SCHERING die Alarmglocken: Umgehend bot der Pharma-Riese einen Vergleich an. Er verlangte allerdings von Valerie Williams, ein Schweigegelübde abzulegen, ganz so wie es BAYER später auch LIPOBAY-Opfern zur Bedingung machte. Williams lehnte dankend ab und wertete das unmoralische Angebot als ein Schuldeingeständnis. „Der Vergleich, der mir angeboten wurde, zeigt, dass PRIMODOS für die schrecklichen Schäden meines Sohnes verantwortlich war“, konstatierte sie und schloss sich den Forderungen Karl Murphys an.

BAYER reagierte auf die beiden Reden mit Beileidsbekundungen, blieb in der Sache aber hart. „Wir bedauern ihr Schicksal und das ihres Sohnes“, antwortete BAYER-Chef Werner Wenning Valerie Williams, „Wir schließen PRIMODOS als Ursache für embryonale Missbildungen jedoch aus“. Auch Murphys Beitrag hat ihn tief bewegt, allein: „Die Fakten und die Rechtslage sind eindeutig. Ein ursächlicher Zusammenhang konnte nicht nachgewiesen werden“.

Bei seiner Entgegnung auf den Insider-Report über Pharma-Korruption vom ehemaligen BAYER-Angestellten Alfredo Pequito aus Portugal, der für seine Rede ebenso wie Karl Murphy und Valerie Williams eine weite Strecke zurückgelegt hatte, brauchte Wenning dann keine Rücksichten mehr zu nehmen. „Wir verwehren uns gegen die Anschuldigungen“, so der Ober-BAYER ungehalten. Diese Anschuldigungen füllen jedoch vier dicke Akten-Bände, wie Pequito berichtete, denn der Leverkusener Multi überließ bei seiner „Verkaufsförderpolitik“ nichts dem Zufall. Er hielt seine Angestellten dazu an, Dossiers über die politische Einstellung von MedizinerInnen, ihre Hobbys und sexuelle Vorlieben anzulegen, um den Bestechungsofferten eine persönliche Note geben zu können. Alfredo Pequito wollte das nicht mitmachen - und bekam die Kündigung. „Sie kaufen keine Ärzte, Sie hinterlegen kein Geld in Reisebüros, Sie reichen keine überhöhten Rechnungen ein, Sie kaufen keine Elektrogeräte für die Ärzte, die Sie betreuen. Sie akzeptieren also unsere Strategie nicht - damit dienen Sie dem Unternehmen nicht“, diese Worte wählte Pequito zufolge sein Chef zur Begründung des Rausschmisses. Der Pharma-Vertreter legte Rechtsmittel ein und machte die Praktiken öffentlich, aber BAYER saß am längeren Hebel. Der Global Player engagierte eine Kanzlei, deren Teilhaber der damalige portugiesische Präsident, der Justiz- und der Verteidigungsminister waren. Die beiden Erstgenannten verkündeten dann 1999 eine Generalamnestie, weshalb nur einige ÄrztInnen in Staatsdiensten für ihren allzu BAYER-freundlichen Rezeptblock büßen mussten. „Die wirtschaftliche Macht ist augenscheinlich mit der politischen Macht eng verbündet“, so lautete das Resümee Alfredo Pequitos.

Der Bund zur Durchsetzung der umstrittenen Kohlenmonoxid-Pipeline, den der Chemie-Multi und die nordrhein-westfälische Landesregierung geschlossen haben, heißt Vertrag und geht zu Lasten Dritter, was BAYER und den ca. 4.000 AktionärInnen an diesem Dienstag vor und während der Hauptversammlung deutlich demonstriert wurde. Gleich fünf Gegenreden beschäftigten sich mit der Giftgas-Leitung. Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der CBG ordnete den Bau in einen größeren Zusammenhang ein und zog eine Parallele zu Kohlekraftwerk-Projekten und dem Betrieb von solch gefährlichen Anlagen wie der in Institute, wo im letzten August bei einer großen Explosion zwei Beschäftigte gestorben waren. Warum dem Unternehmen die Folgen seiner Geschäftspolitik für Mensch, Tier und Umwelt äußerlich bleiben müssen, verdeutlichte der Diplom-Kaufmann, indem er die Konzern-Herren selbst darüber sprechen ließ, was die BAYER-Welt im Innersten zusammenhält. „Unser Job ist der Profit“, diese Worte des Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Schneider zitierte Köhler-Schnura und gleich im Anschluss die noch bezeichnendere Äußerung Wennings aus dem Spiegel: „Ein wenig gesunde Gier ist sogar ganz nützlich und natürlich“.

Mitten in der Wirtschaftskrise hat Wenning dieses kapitalistische Glaubensbekenntnis abgelegt und - damit es noch ein bisschen Gier mehr sein darf - gefordert: „Es wäre deutlich besser, jetzt jene Bremsen zu lösen, die das Wachstum behindern“. Thomas Eberhardt-Köster von ATTAC kamen solche Aussagen wie die „Wahnträume eines auf den Abgrund Zurasenden vor, der kurz vor dem Ende noch einmal den ultimativen Kick verspüren will“. Aber der Vorstandsvorsitzende ignorierte den Weckruf des Globalisierungskritikers. „Wir brauchen mehr Markt und nicht weniger“, antwortete er Eberhardt-Köster. Eine Abkehr von der sozialen Marktwirtschaft wäre fatal, so Wenning.

„Soziale Marktwirtschaft“, davon reden die ManagerInnen in diesen Tagen gerne, um das schmutzige und neuerdings so übel beleumundete Wort „Kapitalismus“ nicht in den Mund nehmen zu müssen. „Kapitalismus“ gibt es nur bei den anderen, und die haben uns Wenning zufolge auch die ganzen Probleme eingebrockt. „Die Ursachen für die Krise lagen in den USA“, erklärte der Große Vorsitzende und sah deshalb auch keinen Grund zur Selbstkritik. „Konzern-Strategie bewährt sich in schwierigem Umfeld“, lautete die Überschrift seiner Hauptversammlungsrede. Und „Weiter so“, hieß die Parole: „In diesen Zeiten, in denen es populär - oder besser gesagt: populistisch - ist, dem Management von Unternehmen Versagen oder mangelnde moralische Orientierung vorzuwerfen, werden wir an diesem Kurs des nachhaltigen Wirtschaftens festhalten“. Nachhaltig ist dabei nur der Profit, aber auch das focht Wenning nicht an. „Während Teile der Politik glauben, Unternehmen für wettbewerbsfähige Renditen kritisieren zu müssen, sind wir stolz auf das operativ erfolgreichste Jahr in der langen Geschichte von BAYER“, beglückwünschte er sich selber zu fast sieben Milliarden Euro Gewinn.

Die sind in dem „schwierigen Jahr“ 2009 womöglich nicht wieder drin. Trotzdem gab sich Wenning optimistisch. Im Kunststoff-Geschäft, das unter der aus dem US-amerikanischen Reich des Bösen gekommenen Krise derzeit besonders leidet, wähnte er die Talsohle zudem bereits durchschritten. So konnte er schon mal den „Aufsetzpunkt nach der Krise“ ins Visier nehmen und sich fragen: „Mit welchen Anpassungen müssen wir dann reagieren?“. Die Antwort gab er sich gleich selbst. „Dabei benötigen wir sicherlich mehr Flexibilität - bei den Löhnen, bei den Arbeitszeiten und bei den Einsatzorten“, stellte er fest und verdeutlichte damit unmissverständlich, auf wen der Konzern Anpassungsdruck auszuüben gedenkt.

Also alles beim Alten beim BAYER? Nur fast, denn am Ende des langen Tages stimmten bis zu sechs Millionen Aktien gegen eine Entlastung von Vorstand bzw. Aufsichtsrat und scherten damit aus der zum überwiegenden Teil von Banken und GroßaktionärInnen verwalteten 450 Millionen-Herde aus. Da muss dann wohl von den 16 Gegenreden zu Pipeline, Gentechnik, Konzern-Korruption, unverantwortlicher Unternehmensführung, Geheimverträgen mit Universitäten, Beschränkung der Arznei-Produktion in der „Dritten Welt“, Bienensterben, Beinah-Katastrophen in Werken, gemeingefährlichen Medikamenten, BAYERs Krisenmanagement und Kohlekraftwerken doch irgendetwas hängen geblieben sein.

Abstimmungsergebnisse

Am Ende der Versammlung stimmten immerhin bis zu mehr als 6 Millionen Aktien mit den KritikerInnen gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Dazu muss man wissen, dass ca. 450 Millionen Aktien abgestimmt haben, wovon 95 Prozent Banken und GroßaktionärInnen zuzurechnen sind; entsprechend groß ist der Erfolg, wenn bei den einzelnen Abstimmungen zwischen einem halben und 3 Prozent mit der CBG und den anderen Kritischen AktionärInnen für die Kürzung der Dividende und gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat gestimmt haben. Und das trotz der ganzen Diffamierungen, die der BAYER-Vorstand über die kritischen RednerInnen ausgeschüttet hat.

Proteste zur BAYER-Hauptversammlung am 12. Mai: Fotos, Berichte, Redebeiträge

Wenning kanzelt KritikerInnen ab:

„Ein Sammelsurium subtiler Unterstellungen“

Die BAYER-Hauptversammlung in Großaufnahme: Was die KonzernkritikerInnen genau sagten und fragten und worauf sich die Antworten des Vorstandsvorsitzenden Werner Wenning im Einzelnen beschränkten. Alle Reden im vollen Wortlaut finden sich hier.

Die Ouvertüre zu der Art, wie BAYER-Chef Werner Wenning später mit den 15 KonzernkritikerInnen auf der Hauptversammlung umgehen sollte, erklang schon in seinen Statements zu den zahlreichen Gegenanträgen im Anschluss an seine Eingangsrede zur Lage des Konzerns. Den Vergleich der im August 2008 nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschlitterten Anlage in Institute mit der von Bhopal nannte er „völlig abwegig“ und den Vorwurf mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen „nicht stichhaltig“. Falschaussagen von Konzern-Beschäftigten in den zahlreichen Patentraub-Verfahren, die der Erfinder Heinz Süllhöfer gegen den Leverkusener Multi schon angestrengte, hat es ebenfalls nicht gegeben. „Meineide weisen wir auf das Schärfste zurück“, so der Ober-BAYER. Und die umstrittene Kohlenmonoxid-Pipeline ist für ihn natürlich auch nicht unnötig und gefährlich, sondern „das beste Transportmittel für flüssige und gasförmige Stoffe“.

„Ein üblicher Vorgang“

Dem widersprach nicht nur Harald Jochums vom NIEDERRHEINISCHEN UMWELTVERBAND (NUV) heftig. „Die CO-Pipeline gefährdet potentiell das Leben von vielen Menschen, die von der eigenen Landesregierung und der BAYER AG gezwungen werden, an dieser Pipeline zu leben, darunter insbesondere unsere Kinder, führt die Trasse doch bisweilen direkt an den Gartenzäunen von Kindergärten und Schulen vorbei“, führte Jochums aus. Trotzdem hat BAYER beim Bau nochmal an der Sicherheit gespart. Der Konzern verwendete nämlich nicht wie ursprünglich vorgesehen 80cm breite Schutzgitter, sondern nur 60cm breite, verlegte teilweise dünnere Rohre als vorgesehen und änderte nach Gutdünken den Verlauf der Leitung. „So schaffen Sie kein Vertrauen, Herr Wenning“, hielt Rainer Kalbe von der Bürgerinitiative STOPP CO-PIPELINE dem BAYER-Chef vor. Und alles andere als eine vertrauensbildende Maßnahme ist für Marlis Elsen von der FAMILIENHEIMSIEDLUNG LEHMKUHLER WEG e. V. auch der Eilantrag des Chemie-Multis zu vorzeitigen Inbetriebnahme der Pipeline, mit welcher das Unternehmen die für die Genehmigung zuständigen RichterInnen vor vollendete Tatsachen stellen will. Sollte der durchkommen, so wäre das für sie ein Zeichen dafür, dass „die Wirtschaft endgültig die Diktatur in dem Land übernehmen“ würde.

Werner Wenning sah hingegen in dem - knapp zwei Wochen nach der Hauptversammlung abgelehnten - Eilantrag „ein gängiges rechtliches Mittel“, und auch die von Rainer Kalbe monierten Abweichungen von den Planvorgaben waren für ihn ein „bei komplexen Maßnahmen üblicher Vorgang“. Also kein Grund zur Beunruhigung. Und wenn wider Erwarten doch mal etwas passiert, dann gilt es nach Ansicht Wennings ruhig Blut zu bewahren: „Radio einschalten, Lautsprecheransagen hören und entsprechend reagieren“.

Sicherheit „top“

In Institute ist im letzten Sommer ein solcher Ernstfall eingetreten, und BAYER war denkbar schlecht gerüstet, wie Philipp Mimkes von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN berichtete. „Schockwellen wie ein Erdbeben“ hat die Explosion in einer Pestizidproduktion Mimkes zufolge ausgelöst und zwei Beschäftigte das Leben gekostet. Ein Katastrophenplan existierte offenbar nicht. „Wir bekamen aus dem Werk nur dürftige Informationen. Das ist vollkommen wertlos“, zitierte der CBGler den Bezirkspräsident Kent Carper. Mimkes, der schon auf der letzten Hauptversammlung die mangelhafte Sicherheitslage in Institute kritisiert hatte, sah sich durch die Untersuchungsberichte zum Ereignis bestätigt. Diese hatten nämlich vorsätzlich deaktivierte Sicherheitssysteme und defekte Detektoren entdeckt. Wäre der hochgegangene Rückstandsbehälter auf seinem Weg der Zerstörung durch das BAYER-Gelände auf die nur 20 Meter vom Unglücksort entfernten Tanks mit der Bhopal-Chemikalie Methyl-Isocyanat (MIC) getroffen, so „hätte das Resultat eine Katastrophe schlimmer als das Bhopal-Unfall von 1984 sein können“, stellte das Waxman-Komitee bei einer Anhörung im US-Kongress zum Fall laut Mimkes fest. Dort gestand ein BAYER-Manager unter Eid auch, dass das Management Anti-Terrorgesetze nur vorgeschoben habe, um bestimmte Dokumente nicht herausgeben zu müssen, die für negative Schlagzeilen oder gar zur Forderung nach einem MIC-Produktionsstopp hätten führen können. Und diese zurückgehaltenen Dokumente hatten es wirklich in sich. Philipp Mimkes zitierte aus einer „Teile und Herrsche“-Strategie, welche die KritikerInnen spalten und gezielt Desinformationen verbreiten wollte, während der Konzern den Standort zur Besänftigung mit einer „Brot und Spiele“-Offensive zu beglücken trachtete.

Obwohl der CBG-Vorständler der Hauptversammlung das alles schwarz auf weiß präsentierte, sah Wenning die Vorwürfe als unberechtigt an: „Die Darstellung, BAYER habe versucht, den Behörden Informationen vorzuenthalten, ist falsch“. Ansonsten war für ihn alles halb so schlimm. Die Bevölkerung war seiner Meinung nach zu keinem Zeitpunkt gefährdet und zu Umweltbeeinträchtigungen ist es angeblich auch nicht gekommen. Trotz der zwei Toten besaß der BAYER-Boss sogar die Dreistigkeit, von einem „Top-Standard“ bei den Sicherheitsbedingungen zu sprechen. Für die Untersuchungen, die den Fall „Institute“ sogar vor den Kongress gebracht haben, hatte er auch eine nette Umschreibung übrig: Man sei „in Kontakt mit den zuständigen Behörden“.

„Verkettung unglücklicher Umstände“

Mit einem anderen Desaster beschäftigte sich Christoph Koch vom „Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund“. „Als einer der betroffenen Berufsimker hier in Deutschland muss ich Sie hier heute mit der Frage konfrontieren, wie es möglich sein konnte, dass das legal zugelassene Beizmittel PONCHO bzw. PONCHO PRO dieses Konzerns allein in der BRD weit über 12.000 Bienenvölker nachweislich vergiften konnte“, so Koch. Ausreden wie „fehlerhafte Beize“, „fehlerhafte Sämaschinen“ und „Bienenkrankheiten“ wollte er dabei nicht gelten lassen. Genau mit diesen versuchte es Werner Wenning dann aber. Eine „Verkettung unglücklicher Umstände“ habe zu dem Bienensterben geführt, das er natürlich außerordentlich bedauerte, auch wenn es nur „ein lokales Ereignis“ war, sagte er und beruhigte: „Wir schließen eine Wiederholung aus“. Blanker Hohn angesichts des neuerlichen Bienensterbens in Österreich.

Genreis „sicher“

Ein anderes „höchst riskantes Geschäftsfeld“ setzte Philipp Strohm von GREENPEACE ÖSTERREICH auf die Agenda der Hauptversammlung: die Gentechnik. Im Jahr 2006 gelangte nicht zugelassener Gen-Reis von BAYER in handelsüblichen Supermarkt-Reis. Die Ursachen für den Gen-GAU sind noch immer unbekannt. Trotzdem strebt der Leverkusener Chemie-Multi gerade die weltweite Zulassung der Sorte LL62 an, der die Gen-WerkerInnen eine Immunität gegen den Pestizidwirkstoff Glufosinat eingebaut haben, eine laut Europäischer Lebensmittelbehörde das Fortpflanzungsvermögen beeinträchtigende und besonders für Kleinkinder gefährliche Substanz. „Und deshalb frage ich Sie heute, bevor es zu spät ist: Sehr geehrter Herr Wenning, wie können Sie es verantworten, ein gentechnisch verändertes Lebensmittel vermarkten zu wollen, von dem sie bereits jetzt wissen, dass es ein Gesundheitsrisiko birgt?“, pochte Strohm auf eine Erklärung. Seine Mängelliste war damit aber noch längst nicht abgearbeitet. Als Wundermittel gegen die Lebensmittelknappheit hat der jüngste Weltagrarbericht die Gentechnik Strohm zufolge gerade entzaubert, und die Erträge der manipulierten Pflanzen kämen auch nicht an die der konventionell gezüchteten Ackerfrüchte heran. Deshalb gab es für den Gentechnik-Gegner nur eine Lösung: Ausstieg aus der Risikotechnologie!

Dazu war Werner Wenning erwartungsgemäß nicht bereit. Der BAYER-Chef stand in Treue fest zu seiner „Zukunftstechnologie“, Auf diese „dürfen wir nicht aus ideologischen Gründen verzichten“, mahnte er. Nicht einmal der Genreis-GAU sprach für ihn gegen die „schöne, neue Gen-Welt“, denn: „Ein Fehlverhalten konnte nicht festgestellt werden“. Neuerliches Ungemach mit LL62, der „weltweit als sicher eingestuft“ ist, schloss er aus. Der Weltagrarbericht focht den Großen Vorsitzenden ebenfalls nicht an; er „verkennt die Möglichkeiten“ der Gentechnik bei der Lösung der Nahrungsmittel-Probleme in der „Dritten Welt“, so sein Urteil.

Patente „essenziell“

Wie wenig BAYER sich indessen um das Schicksal der Menschen in den armen Staaten schert, legte Oliver Moldenhauer von ÄRZTE OHNE GRENZEN dar. Der Pharma-Riese hat nämlich rechtliche Schritte gegen die indische Medikamenten-Zulassungsstelle eingeleitet, da diese dem einheimischen Unternehmen CIPLA die Genehmigung für ein Nachahmer-Präparat des BAYER-Krebsmittels NEXAVAR erteilt und damit angeblich Patentrechte des Leverkusener Multis verletzt hätte. Mit dieser Klage verhindert der Konzern nach Moldenhauers Meinung die Versorgung der Menschen in den „Entwicklungsländern“ mit erschwinglichen Arzneien. Er kritisierte die teure Pillen-Monopole schaffende Patent-Politik BAYERs im Allgemeinen und die „negative Vorreiterrolle“, die der Gen-Gigant dabei spielt, den indischen Herstellern von Generika-Produkten rechtliche Schwierigkeiten zu bereiten, im Besonderen. „Wir brauchen Generika aus Indien. Halb Afrika hängt davon ab“, mahnte er und appellierte an den Vorstand: „Hindern Sie unsere Ärzte nicht daran, Menschenleben zu retten“.

Aber der Vorstandsvorsitzende war nicht zu erweichen. Zu dem schwebenden Verfahren wollte er sich nicht äußern, deshalb blieb er beim Grundsätzlichen. Für BAYER ist „der Schutz des geistigen Eigentums essenziell“, erklärte er und sagte auch gleich, warum: Der Konzern mache „40 Prozent seines Umsatzes mit geschützten Verfahren“.

Kein Kommentar

Dieses „geistige Eigentum“ ist aber selber nur Frucht eines Aneignungsprozesses. So hat der Pharma-Riese mit der Universität Köln und über 800 anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen Kooperationsabkommen geschlossen, um sich „Zugang zu Wissen“ zu sichern. Der Verfasser dieser Zeilen verlangte in seiner Rede eine Offenlegung des Pharmaforschungsvertrages mit der Kölner Universitätsklinik und genaue Informationen zu den einzelnen Vereinbarungen. Aber Wenning mauerte. Er gab weder Auskünfte zur Regelung der Besitzansprüche an den Erfindungen oder zum Recht der Universität, auch über fehlgeschlagene Experimente zu berichten, noch überhaupt zum angestrebten Primat der Wirtschaft über die Wissenschaft. „Hier halten wir uns sowohl an die rechtlichen wie auch an die vertraglichen Vorgaben“, lautete die Begründung für das große Schweigen.

Keine „Kultur des Schweigens“

Von einer ganzen „Kultur des Schweigens“ bei BAYER sprach Guido Strack vom WHISTLEBLOWER NETZWERK e. V.. Der Leverkusener Multi hat sich zwar verpflichtet, Beschäftigte zu schützen, die als Whistleblower über Missstände im Unternehmen Bericht erstatten, aber was dieses Bekenntnis in der Realität wert ist, zeigt für Strack nicht nur der Fall des Pharma-Vertreters Alfredo Pequito, der wegen seiner Weigerung, MedizinerInnen zu bestechen, seinen Job verlor. Strack führte als weitere Beispiele gescheiterter Whistleblower Susan Blankett, die so frühzeitig wie vergeblich vor den Gefahren des Cholesterinsenkers LIPOBAY gewarnt hatte, und George Couto an, der den BAYER-Betrug an dem staatlichen Medikamenten-Hilfsprogramm für Bedürftige nicht mittragen wollte. Entsprechend niedrig ist die Zahl derjenigen, die es wagen, die konzern-internen Anlaufstellen aufzusuchen. Nur 50 bis 100 Whistleblower-Meldungen gingen dort laut Wenning im Geschäftsjahr 2008 ein - in anderen Großunternehmen sind es bedeutend mehr, wie Strack den AktionärInnen mitteilte. Trotzdem wies der BAYER-Chef dessen Vorwürfe zurück: „Sie sprachen von einer Kultur des Schweigens bei BAYER - dies ist falsch, das Gegenteil ist richtig“.

Keine Gehaltsgrenzen

Nach dem Umgang mit Whistleblowern fragte - mit ebenso geringem Erfolg - auch Antje Kleine-Wiskott vom DACHVERBAND DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, denn dieser ist Bestandteil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung, welche die Initiative in diesem Jahr zu ihrem Schwerpunkt-Thema gemacht hatte. Zu einer solchen verantwortungsvollen Unternehmensführung gehören für Kleine-Wiskott auch eine angemessene Berücksichtigung der Interessen der Belegschaft und der Kunden, eine sich im Rahmen haltende Gehaltsschere zwischen den einzelnen Ebenen im Konzern, eine persönliche Haftung der Vorstände und ein Verbot für diese, einen fliegenden Wechsel in den Aufsichtsrat vorzunehmen.

BAYERs Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Schneider hatte da andere Ansichten. Zunächst sprach er sich gegen gesetzliche Vorschriften zu einer moralisch korrekten Geschäftspolitik aus: Er wäre prinzipiell eher für weniger rechtliche Regelungen als für mehr. Auch wollten sich seine Gehaltsvorstellungen nicht, wie von der Kritischen Aktionärin vorgeschlagen, auf das 20fache eines BAYER-Durchschnittslohns beschränken. Solche „statistischen Grenzen“ lehnte er genauso ab wie das Verbauen des Karriereweges vom Vorstandschef zum Aufsichtsratschef. Was sollte er als jemand, der gerade auf diese Weise zu seinem Posten gekommen ist, da auch anderes sagen als: „Je besser der Aufsichtsrat ein Unternehmen kennt, desto besser kann er seine Interessen wahrnehmen“.

„Ideologische Rundumschläge“

Eine Zusammenfassung von BAYERs unverantwortlicher Unternehmensführung lieferte Axel Köhler-Schnura, Vorständler der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Von A wie Arbeitsplatzvernichtung, der ab 1983 über 70.000 Stellen zum Opfer fielen, während sich gleichzeitig der Umsatz von 14 Milliarden Euro auf 33 Milliarden Euro mehr als verdoppelte, und C wie CO-Pipeline über G wie Gier und I wie Institute bis zu K wie Krefelder Kohlekraftwerk, das bei Inbetriebnahme jährlich 4,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausstoßen würde, reichte seine die Unvereinbarkeit von Profit und Moral dokumentierende Panorama-Schau. Wenning tat diese als „Sammelsurium von subtilen Unterstellungen und ideologischen Rundumschlägen, um zu kritisieren, aber auch um kommunistisches Gedankengut zu verbreiten“ ab. Aber Köhler-Schnura hatte in seiner Rede mit einer solchen Replik schon gerechnet und Wennings Immun-Reaktion schon vorbeugend widersprochen. „Es mangelt nicht an der Stichhaltigkeit unserer Argumente, sondern es ist so, dass Herr Wenning hier eine sehr einseitige Wahrnehmung wiedergibt. Es sind nicht wir, die wir hier ohne Substanz argumentieren, es ist die Konzernleitung, die die Wahrheiten verdreht, Fakten unterschlägt und wahrheitswidrig berichtet“, stellte er richtig und sprach damit ohne Zweifel auch im Namen der anderen 14 Gegenredner, die BAYER an diesem Tag Paroli geboten hatten.

Von Jan Pehrke

Störfall im BAYER-Werk Institute

„ hätte Bhopal in den Schatten gestellt“

Seit Jahren kritisiert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die Sicherheitslage im US-Werk Institute, der einstigen „Schwester-Fabrik“ von Bhopal. In Institute lagern große Mengen der hochgiftigen Chemikalie MIC, die in Bhopal Tausende Anwohner tötete. Nun wurde im US-Kongress der jüngste schwere Störfall in dem Werk untersucht - mit erschreckenden Ergebnissen: Sicherheits-Systeme waren deaktiviert, die Werksleitung verbreitete wochenlang Falschaussagen, eine ganze Region schrammte knapp an einer Katastrophe vorbei.

von Philipp Mimkes

28. August 2008: Ein fünfzig Meter hoher Feuerball steigt über der Pestizidfabrik in Institute im US-Bundesstaat West Virginia auf. Augenzeugen sprechen von „Schockwellen wie bei einem Erdbeben“, die Erschütterungen sind in einem Umkreis von mehr als zehn Meilen zu spüren. Tausende Anwohner dürfen über Stunden ihre Häuser nicht verlassen. Sicherheitskräfte werden aus Angst vor austretenden Chemikalien abgezogen. Eine nahe gelegene Autobahn wird geschlossen. Ein Arbeiter stirbt, ein zweiter wird später seinen schweren Verbrennungen erliegen.

Im April 2008 hatten Vertreter der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in der Hauptversammlung des Konzerns vor den beträchtlichen Risiken gewarnt. In dem Werk, das seit 2001 zu BAYER gehört, kommen große Mengen des einstigen Kampfgases Phosgen und der in Bhopal ausgetretenen Chemikalie Methyl Isocyanat (MIC) zum Einsatz. An keinem anderen Ort in den USA lagern derart große Mengen MIC - mindestens das doppelte der in Bhopal ausgetretenen Menge -, auch in der deutschen Pestizidproduktion kommt BAYER ohne solche Giftgas-Tanks aus.

Dennoch wies BAYER-Chef Werner Wenning jeglichen Handlungsbedarf zurück: die Anlagen entsprächen den „neuesten Sicherheitsstandards“ und hätten eine „ausgezeichnete Störfallbilanz“, die Behörden hätten die hohe Sicherheit „ausdrücklich gelobt“. Die Forderung der CBG nach einem Abbau der Tanks und einer Umstellung auf eine just in time-Produktion wurde als unqualifiziert bezeichnet. Dabei war ein worst-case-Szenario zu dem Ergebnis gekommen, dass im Falle eines GAUs in einem Umkreis von bis zu fünfzehn Kilometern tödliche Vergiftungen auftreten könnten. Direkt neben den Chemieanlagen in Institute befinden sich ein Wohnviertel und die hauptsächlich von Schwarzen besuchte West Virginia State University.

Auch nach der Explosion vier Monate später wiegelten Sprecher des Konzerns ab. Die Sicherheits-Einrichtungen hätten funktioniert, es seien keine Chemikalien ausgetreten, die großen MIC-Tanks lägen in einem anderen Teil der Fabrik. Erst Wochen später stellte sich heraus, dass sich weniger als 20 Meter vom Explosionsort entfernt ein überirdischer MIC-Zwischenbehälter befindet. Auch die Rettungsarbeiten verliefen keineswegs reibungslos: die Feuerwehr veröffentlichte die aufgezeichneten Telefonate der Unglücksnacht, in denen die Sicherheitskräfte über Stunden hinweg vom Pförtner (!) abgewimmelt worden waren. Kent Carper, Präsident des zuständigen Verwaltungsbezirks Kanawha County, kritisierte, dass die Feuerwehr erst zweieinhalb Stunden nach der Explosion über die Gefährlichkeit der ausgetretenen Chemikalien informiert wurde. Im Falle eines Austritts von MIC oder Phosgen hätte den Anwohnern laut Carper nicht geholfen werden können.

Die US-Arbeitsschutzbehörde OSHA führte eine Untersuchung des Störfalls durch und fand “mangelhafte Sicherheits-Systeme, signifikante Mängel der Notfall-Abläufe und eine fehlerhafte Schulung der Mitarbeiter“. Insgesamt stellte die OSHA 13 „schwere Verstöße“ gegen Sicherheitsbestimmungen fest und verhängte eine Strafe von $143.000.

US-Kongress schaltet sich ein

Daraufhin strengte auch das staatliche Chemical Safety Board eine detaillierte Untersuchung an. Die Ergebnisse wurden Ende April in einem Untersuchungsausschuss im US-Kongress vorgestellt. Schon die Einberufung des Ausschusses durch den einflussreichen Abgeordneten Henry Waxman war ein ungewöhnlicher Vorgang, da Störfälle normalerweise auf der Ebene der Bundesstaaten untersucht werden. Vertreter von BAYER wurden von den Mitgliedern des Repräsentantenhauses ebenso befragt wie die örtliche Bürgerinitiative, die Feuerwehr und der Gouverneur von West Virginia. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN wurde im Vorfeld mehrfach telefonisch interviewt, um die von BAYER ignorierten Warnungen zu erhellen.

Der Kongress-Bericht kommt zu alarmierenden Ergebnissen. Die Explosion wurde demnach durch unkontrolliert steigenden Druck in einem Rückstandsbehälter verursacht. Wegen eines Konstruktionsfehlers waren Sicherheits-Systeme, die einen solchen Druckanstieg verhindern sollen, vorsätzlich deaktiviert worden. Dies war der Werksleitung bekannt, die Katastrophe hätte daher laut Bericht „leicht verhindert werden können“. Die Aussage von BAYER, wonach keine gefährlichen Stoffe in die Umgebung gelangten, sei „eindeutig falsch“ - tatsächlich traten rund 10.000 Liter Chemikalien aus, deren genaue Zusammensetzung unbekannt ist. Die BAYER-Mitarbeiter waren mangelhaft geschult und wegen extremer Überstunden übermüdet, es fehlten worst case-Szenarien und eindeutige Vorgaben für Notfälle. Die MIC-Detektoren im fraglichen Teil der Anlage waren defekt, auch funktionierte die Video-Überwachung nicht. Es ist daher unklar, welche Stoffe in welcher Menge die Werksgrenze überwanden.

Der schwerwiegendste Teil der Ergebnisse betrifft den MIC-Tank, der sich nur 20m von dem Explosionsort entfernt befindet und der zum Zeitpunkt des Unglücks sieben Tonnen Giftgas enthielt. Wörtlich heißt es: „Die Explosion in dem BAYER-Werk war besonders beunruhigend, weil ein mehrere Tonnen wiegender Rückstandsbehälter 15 Meter durch das Werk flog und praktisch alles auf seinem Weg zerstörte. Hätte dieses Geschoss den MIC-Tank getroffen, hätten die Konsequenzen das Desaster in Bhopal 1984 in den Schatten stellen können.“ Es sei reiner Zufall gewesen, dass der Behälter in eine andere Richtung flog.

Geheimhaltungskampagne

Vertreter von BAYER hatten in der Anhörung zugegeben, dass die Firma Anti-Terrorgesetze dazu mißbrauchen wollte, die öffentliche Diskussion über die Sicherheitslage in Institute abzuwürgen. William Buckner, Präsident von Bayer CropScience, räumte unter Eid ein: „Es gab natürlich geschäftliche Gründe, die unserem Wunsch nach Vertraulichkeit zugrunde lagen. Hiermit sollte negative Publicity vermieden werden. Außerdem wollten wir verhindern, dass öffentlicher Druck entsteht, die Menge des gelagerten MIC zu reduzieren“. Greg Babe, Vorstandsvorsitzender von Bayer USA, ergänzte ungewöhnlich offen: “Wir haben uns hinter Anti-Terrorgesetzgebung versteckt, um Informationen zurückzuhalten.“

Das Unternehmen hatte zuvor Tausende von Dokumente als sicherheitsrelevant eingestuft, um diese der Untersuchung zu entziehen. Anwälte von BAYER hatten sich dabei auf den Maritime Transportation Security Act zum Schutz von Häfen und Wasserwegen berufen, obwohl sich die Fabrik rund 500km vom Meer entfernt befindet. Nach monatelanger Prüfung wurden über 90% der Unterlagen als unbedenklich eingestuft.

Angesichts der Lügen der Werksleitung direkt nach dem Unfall und der Behinderung der Ermittlungen urteilte der US-Kongress: „BAYER beteiligte sich an einer Geheimhaltungskampagne. Die Firma hat den Sicherheitskräften entscheidende Informationen vorenthalten, hat den Ermittlern der Bundesbehörden nur eingeschränkten Zugang zu Informationen gewährt, hat die Arbeit von Medien und Bürgerinitiativen unterminiert und hat die Öffentlichkeit unrichtig und irreführend informiert.“

Von der New York Times und dem Wall Street Journal bis hin zu den großen TV-Anstalten berichteten die überregionalen Medien ausführlich über die Ergebnisse. Im Mittelpunkt standen dabei die Risiken von Anwohnern chemischer Anlagen und die von BAYER betriebene Geheimhaltung. USA Today schrieb in einem Kommentar: „Der Vorgang ist ein warnendes Beispiel dafür, wie leicht es für ein Unternehmen ist, eine Regierungsbehörde praktisch handlungsunfähig zu machen. Wir dürfen es Firmen wie BAYER nicht erlauben, mittels Anti-Terror-Gesetzen von minderwertigen Sicherheitsstandards abzulenken. Die einfache Wahrheit ist, dass das Risiko der Anwohner, durch einen Störfall zu sterben, viel größer ist als die Gefahr von Terroranschlägen“.

Anhörung vor Ort

Eine zweite Anhörung fand ebenfalls Ende April statt, Ort war diesmal die Universität von West Virginia, deren Campus direkt an das Werk grenzt. Mehrere hundert Anwohner nahmen teil. Das Hearing war ursprünglich für Anfang März geplant, war jedoch nach juristischen Drohungen des Unternehmens verschoben worden.

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN wurde vom Chemical Safety Board um eine Stellungnahme gebeten, die in der Anhörung verlesen wurde. Zu den befragten Zeugen gehörten neben der Werksleitung, dem Leiter der Rettungskräfte und dem Präsidenten des Chemical Safety Board auch Maya Nye, Vorsitzende der Bürgerinitiative People Concerned about MIC. Die Initiative, die eine MIC-freie Produktion fordert, wurde in den 80er Jahren nach den ersten schweren Störfällen in Institute gegründet. Mye wörtlich: „Wir möchten keine gefährlichen MIC-Tanks, weder in unserer Nachbarschaft noch irgendwo sonst. Wir fordern BAYER auf, die Gefährdung der Anwohner zu beenden, in allen Werken weltweit“ (ein ausführliches Interview mit Maya Nye findet sich in Stichwort BAYER 4/2008).

Bis heute stehen die betroffenen Anlagenteile in Institute still, in anderen Bereichen der Fabrik werden MIC und Phosgen jedoch unverändert eingesetzt. Dass die Konzernleitung gewillt ist, möglichst schnell zum business as usual zurückzukehren, zeigt ein Blick in den 200 Seiten starken Geschäftsbericht 2008: der schwerste Zwischenfall in einem BAYER-Werk seit 1999 wird mit keinem einzigen Wort erwähnt, auch der Tod der beiden Mitarbeiter ist kein Wort des Bedauerns wert. Und in der Hauptversammlung am 12. Mai tönte BAYER-Chef Wenning trotz der Ergebnisse des Untersuchungsausschusses, dass die „Sicherheits-Einrichtungen in Institute funktionierten, die “MIC-Tanks nicht betroffen waren und “alle erforderlichen Unterlagen zu Verfügung gestellt wurden.

Die Vorsitzenden von vier ständigen Ausschüssen im Repräsentantenhaus forderten BAYER unterdessen auf, die Lagerung von MIC drastisch zu reduzieren oder ganz aufzugeben und kündigten entsprechenden Gesetzes-Vorschläge an. Der Gouverneur von West Virginia, eigentlich seit Jahrzehnten ein enger Verbündeter der Chemie-Industrie, schloss sich der Forderung an und verkündete einen Erlass, wonach schwere Störfälle den Behörden künftig innerhalb von 15 Minuten gemeldet werden müssen.

Kommunikations-Strategie beschlagnahmt

Seltener Einblick in Konzernstruktur

Im Zuge der Untersuchung der Explosion im US-Werk Institute fanden mehrere Strategiepapiere von BAYER den Weg in die Öffentlichkeit. Darin wird skizziert, wie der Konzern das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen will. Neben umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit, Spenden an wohltätige Organisationen und juristischen Manövern wird darin beschrieben, wie hartnäckige Kritiker „marginalisiert“ werden sollen.

Von Philipp Mimkes

Der nach dem schweren Störfall im US-Werk Institute eingesetzte Untersuchungsausschuss des amerikanischen Repräsentantenhauses (siehe Artikel in diesem Heft) beschlagnahmte Hunderte von BAYER-internen Dokumenten. Darunter finden sich u.a. die Aufzeichnung der Gespräche zwischen Feuerwehr und Vertretern des Werks, die interne Abstimmung der Medienarbeit, Empfehlungen einer von BAYER engagierten Anwaltskanzlei sowie ein Strategiepapier zwecks Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit. Die Unterlagen ermöglichen einen seltenen Einblick in die Krisenkommunikation eines großen Chemie-Konzerns.

Die Veröffentlichung des Funkverkehrs nach der Explosion zeigt, dass verschiedene Rettungskräfte über Stunden hinweg vergeblich versuchten, Aussagen zum Ausmaß des Störfalls, zu ausgetretenen Chemikalien und zur Bedrohung der Anwohner zu erhalten. Mehrfach wurde Feuerwehrleuten, der Polizei, der Umweltbehörde und sogar dem Leiter des Katastrophenschutzes der Zugang zum Werk verweigert. Trotzdem behauptete die Werksleitung, dass sie alle verfügbaren Informationen unmittelbar an die Rettungskräfte weitergegeben habe. Die Aussage ist einem internen Sprechzettel entnommen, auf dem sich vorgeblich positive Informationen befinden, die in den Tagen nach der Explosion gegenüber der Öffentlichkeit betont werden sollten. Hervorgehoben werden darin neben der „sehr guten Notfall-Reaktion“ das „hohe Engagement der Belegschaft“ und das „nach drei Tagen stark gesunkene Medien-Interesse“.

Welchen Aufwand das Unternehmen betreibt, die öffentliche Diskussion zu beeinflussen, zeigt der Einsatz der Kanzlei McDermott Will & Emery, die mit über 1.100 Rechtsanwälten zu den größten und teuersten Sozietäten weltweit gehört. Eine einfache e-mail des mit der Untersuchung betrauten Chemical Safety Board, in der drei Fragen zur Verwendung der Chemikalie MIC gestellt werden, wurde mit einem 5-seitigen Schreiben von Robert Gombar aus dem Washingtoner Büro der Kanzlei beantwortet. Um jedes einzelne Wort wird in dem Brief ausführlich gerungen. Gombar war früher Mitarbeiter der US-Arbeitsschutzbehörde OSHA und stellt sein Wissen nun der Industrie als Leiter der „Katastrophenreaktions-Gruppe“ von McDermott Will & Emery zu Verfügung.

Anwälten der Kanzlei gelang es auch, eine Mitte März geplante öffentliche Anhörung des staatlichen Chemical Safety Board zu verhindern, da eine Diskussion über die Sicherheit chemischer Anlagen angeblich gegen Anti-Terrorgesetze verstoße. Erst als sich der US-Kongress einschaltete, konnte die Anhörung mit 6-wöchiger Verspätung stattfinden. Die Kanzlei wollte der Behörde zunächst interne Unterlagen ganz vorenthalten, schließlich wurden Tausende von Dokumenten als sicherheitsrelevant klassifiziert. Das Chemical Safety Board, das mit 36 Mitarbeitern über weit geringere Kapazitäten verfügt als BAYER, war mit der Klärung der rechtlichen Fragen wochenlang ausgelastet.

Im US-Kongress räumten Vertreter von BAYER später unter Eid ein, dass mit der Anti-Terror-Diskussion verhindert werden sollte, dass öffentlicher Druck zum Abbau der MIC-Tanks in dem Werk entsteht. Der Untersuchungsbericht kritisiert das Vorgehen der Werksleitung: „In den Monaten nach der Explosion setzte BAYER Öffentlichkeitsarbeit und juristische Mittel ein, um Enthüllungen über das Vorgehen der Firma zu verhindern. BAYER versuchte zudem in teilweise unzulässiger Weise, mit Hilfe von Gesetzen zur maritimen Sicherheit Informationen über die Explosion zu verheimlichen.“

Werbeagentur eingeschaltet

Die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort betreibt BAYER mit Unterstützung der auf Krisenkommunikation spezialisierten Agentur Ann Green Communications. Einer Veranstaltung von Anwohnern und Umweltverbänden kurz nach der Explosion blieben Vertreter des Konzerns – trotz Einladung – fern. Stattdessen organisierte die Agentur wenige Wochen später eine eigene Veranstaltung. Spontane Wortmeldungen und Diskussionen waren hierbei unerwünscht, nur vorher eingereichte Beiträge wurden zugelassen; es dominierte ein ausführlicher Vortrag der Werksleitung.

Von Ann Green, der Leiterin der Agentur, stammt auch ein 8-seitiges Strategiepapier, das zu großen Teilen bereits umgesetzt wurde. Die Details darin überraschen zwar nicht, finden sich aber höchst selten schwarz auf weiß wieder und sind daher ganz allgemein wertvoll für die Untersuchung von Konzern-Kommunikation.

In der Analyse der Situation räumt das Papier zunächst ein, dass es wegen mehrerer schwerer Störfälle in den vergangenen Jahrzehnten starke Vorbehalte gegen die Werkssicherheit in Institute gibt. Anders als in den offiziellen statements wird die Kommunikation nach dem Unfall als fehlerhaft bezeichnet.

Im weiteren Verlauf verfolgt das von Ann Green ausgearbeitete Konzept einen Ansatz nach dem Motto „Zuckerbrot und Peitsche“. Ausführlich wird zunächst beschrieben, wie mit Hilfe von Spenden und intensiver Medienarbeit das Wohlwollen der Öffentlichkeit erkauft werden soll: für die Rettungskräfte wird ein „Dankeschön-Dinner“ veranstaltet, in dessen Rahmen Spenden für Funkgeräte und Computer angekündigt werden; der benachbarten Universität werden $10.000 für Stipendien zu Verfügung gestellt; im Kunstmuseum der benachbarten Großstadt Charleston wird eine Ausstellung sowie die Vernissage gesponsert; $25.000 gehen an das West Virginia Symphony Orchestra, weitere Spenden an ein Hilfsprojekt für Bedürftige und ein Basketball-Team.

Gleichzeitig werden zur, so wörtlich, „Verbesserung der Reputation“ eine Reihe öffentlicher Auftritte mit dem Gouverneur (der auch für die Ausstellungs-Eröffnung gewonnen werden konnte), den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden, dem Präsident der Universität, dem Leiter des Katastrophenschutzes, dem Leiter der Schulbehörde und anderer wichtiger Institutionen organisiert. Sogar auf der Obama-Welle will die Agentur surfen: da die Öffentlichkeit augenscheinlich einen „change“ wolle, soll ein neuer Sprecher als „Gesicht des Werks“ aufgebaut werden. Dieser solle zum Kennenlernen lokale Journalisten und Redaktionsleiter zu Arbeitsessen einladen und über den Rotary Club in die lokale high society eingeführt werden.

Kritiker „marginalisieren“

Der Peitschen-Teil des Konzepts befasst sich mit der örtlichen Zeitung Charleston Gazette, die seit Jahren investigativ über die Risiken des Werks berichtet, sowie mit der Bürgerinitiative People Concerned about MIC (PCMIC), die seit 25 Jahren für mehr Sicherheit in dem Werk, insbesondere den Abbau der MIC-Tanks, kämpft.

Wörtlich heißt es: “Wir sollten versuchen, die People Concerned About MIC zu marginalisieren und als irrelevant erscheinen zu lassen. Dies sollte gerade in der aktuell schwierigen ökonomischen Situation möglich sein, in der Arbeitsplätze so viel zählen.“ Der Ansatz für die kritische Lokalzeitung ist der gleiche: „Take a similar approach to The Charleston Gazette.“ Empfohlen wird, Informationen künftig nur konkurrierenden Medien zukommen zu lassen, die Zeitung als wirtschaftsfeindlich darzustellen und der Charleston Gazette keine Interviews mehr zu geben. Die Zeitung ging auf die Attacke ausführlich ein und gab sich gelassen, man habe „breite Schultern“.

Für Einzelpersonen sind solche Angriffe eines Konzerns tatsächlich schwerer zu ertragen. Die Leiterin der Bürgerinitiative, Maya Nye, wird in dem Strategiepapier „ominous“ (ominös, Unheil bringend) genannt. Ihr Verhalten wird als feindlich bezeichnet, sie schrecke nicht davor zurück, mit auswärtigen Kritikern zu kooperieren (!) und die Forderung nach einem Verzicht auf Giftgase wie MIC und Phosgen aufrechtzuerhalten. Ziel von BAYER müsse es sein, ihre Kritik als „unanständig“ erscheinen zu lassen.

Sogar die staatlichen Behörden wurden von BAYER aufgefordert, nicht mit den People Concerned about MIC zu kooperieren. Die Werksleitung drohte zunächst, der öffentlichen Anhörung fernzubleiben, wenn Maya Nye als Sprecherin zugelassen werde, hierauf ließ sich das Chemical Safety Board glücklicherweise nicht ein. Nach der Beschlagnahmung und Veröffentlichung des Konzepts ruderte die Werksleitung rasch zurück – man habe natürlich niemanden ausgrenzen wollen und werde auf Frau Nye zugehen.

Kontinuität

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ist seit Jahrzehnten einer vergleichbaren Ausgrenzungs-Strategie von BAYER ausgesetzt und wurde bereits mehrfach verklagt. Axel Köhler-Schnura vom Vorstand des Verbands: „Seit der Gründung des Konzerns ist zu beobachten, dass BAYER mit Druck und Drohungen versucht, Information und - noch mehr - Kritik zu unterbinden. Die wirtschaftliche Macht wird rücksichtslos eingesetzt, um die Profite zu schützen. Die Wahrheit und die Interessen von Mensch und Umwelt bleiben dabei auf der Strecke.“ Köhler-Schnura wurde bereits mehrfach von BAYER verklagt.

Vertreter der CBG forderten in der jüngsten BAYER-Hauptversammlung, Sicherheitsmängeln nicht mit der Ausgrenzung von Kritikern, sondern mit einer Verbesserung der Sicherheitslage zu begegnen. Tatsächlich wird nirgendwo in dem Strategiepapier die Option diskutiert, auf die Lagerung von MIC und Phosgen zu verzichten und ein verbessertes Image über eine entscheidend verbesserte Sicherheitslage zu gewinnen.

Unabhängig von den Problemen in West Virginia verlegt sich BAYER seit rund zehn Jahren verstärkt auf das Sponsoring „glaubwürdiger“ Partner, z.B. Umweltgruppen, Universitäten, Hilfsorganisationen und sogar den Vereinten Nationen. Dies kostet nur einen Bruchteil klassischer Werbung – die vier bis fünfstelligen Spenden sind angesichts eines Werbe-Budgets von mehreren Milliarden sprichwörtliche peanuts - und bringt dennoch eine höhere Aufmerksamkeit. Die Veröffentlichung des Strategie-Papiers ist insofern von Bedeutung, als es dem Sponsoring die Maske vom Gesicht reißt: es geht nie um die geförderten Projekte als solche, sondern stets und ausschließlich um die damit verbundene PR.

Schon vor Bekanntwerden des Konzepts hatte die CBG die Empfänger des Spendenregens, u.a. das Museum von Charleston und die Universität von North Carolina, aufgefordert, sich nicht als Feigenblatt missbrauchen zu lassen. Leider fällt es den Konzernen in Zeiten knapper öffentlicher Kassen leicht, Partner mit Renommee zu finden, die BAYER als altruistischen Förderer dastehen lassen. Die kritische Öffentlichkeit und insbesondere die Umweltbewegung ist aufgerufen, solche Aktivitäten als Ablenkungsmanöver zu enttarnen und konsequent auf Anlagensicherheit und Umweltschutz zu beharren.

Vorzeitige Inbetriebnahme abgelehnt

Rohrkrepierer CO-Pipeline?

Ende März 2009 hat BAYER beim Düsseldorfer Verwaltungsgericht einen Antrag auf vorzeitige Inbetriebnahme der von Krefeld nach Dormagen führenden Kohlenmonoxid-Leitung gestellt. Zwei Monate später erfolgte die Ablehnung: Die Richter machten Sicherheitsbedenken geltend. Der Leverkusener Multi will trotzdem an seinen umstrittenen Plänen festhalten.

Von Jan Pehrke

„Mit Beschluss vom heutigen Tage, der den Verfahrensbeteiligten soeben bekannt gegeben wurde, hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf den Antrag der Firma BAYER MATERIAL SCIENCE AG auf Inbetriebnahme der bereits weitgehend fertiggestellten CO-Pipeline abgelehnt. Damit bleibt deren Betrieb weiterhin untersagt. Nach eingehender Prüfung im vorläufigen Rechtsschutzverfahren ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass sich die Sicherheitslage durch die Änderungsbescheide der Bezirksregierung Düsseldorf vom 2. und 3. März 2009 nicht verbessert, sondern verschlechtert hat“, so lautet die Begründung für das „Nein“ der Richter zum BAYER-Begehr einer vorzeitigen Inbetriebnahme der Kohlenmonoxid-Pipeline. Die Juristen verwiesen dabei auf solche „Planungsanpassungen“ (O-Ton BAYER) wie den Verzicht auf ein oberflächennahes Warnband, die Reduzierung der Breite der Abschirmungsmatten von 80 auf 60cm und die an manchen Stellen nur 5,6 statt - wie ursprünglich vorgesehen - 6,3mm dicken Rohre. Von einem „entscheidungserheblich“ abgesenkten Sicherheitsniveau spricht das Gericht in diesem Zusammenhang. Das von BAYER eingebrachte Gutachten des TÜV Hessen hatte vor der Düsseldorfer Kammer ebenfalls keinen Bestand.

„Zum Nachweis der weiterhin bestehenden Sicherheit für gänzlich unverwertbar“ hielten die Verwaltungsrichter die Expertise. Auch der Auftritt des TÜV-Sachverständigen bei einem anberaumten Erörterungstermin erbrachte nichts Werthaltigeres. „Dieser war durch einen hohen Grad an Identifikation mit dem Vorhaben geprägt“, befanden die Juristen angesichts von Statements wie „Wir bauen sicher“. Aber wie sollte der TÜV auch objektiv sein, schließlich gehörte BAYER im Jahr 1949 doch zu seinen Gründungsmitgliedern!

BAYER reagierte verschnupft auf die Entscheidung. „Wir bedauern den Eilbeschluss“, erklärte ein Konzern-Sprecher und kündigte eine Überprüfung des Urteils an. Die Bezirksregierung, die eilfertig ihr OK zu allen Pipeline-Schlangenlinien gab, sah sich dagegen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. „Unsere Genehmigungen basieren auf den Urteilen anerkannter Sachverständiger. Von Abnicken kann keine Rede sein“, so die Abteilungsleiterin Elke Bartels, die ebenso wenig wie der Leverkusener Chemie-Multi von dem umstrittenen Projekt ablassen will. Aber die nächste juristische Hürde ist schon in Sichtweite. Im Sommer wird eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Münster in Sachen „Pipeline“ erwartet.

BAYER und die Krise, Teil III

„Die heutigen Strukturen wird man nicht erhalten können“

Während der Leverkusener Multi die Beschäftigten im Zuge des Krisenmanagements auf weitere Zumutungen einstellt und die Politik zu weiteren Zugeständnissen bewegt, schaut er schon in die Zukunft. Und die sieht selbst dann alles andere als rosig aus, wenn der „Aufsetzpunkt“ einmal erreicht ist. „Die heutigen Strukturen jedenfalls wird man so lange nicht erhalten können“, prophezeit BAYER-Chef Werner Wenning und kündigt „langfristige Kapazitätsanpassungen“ an.

Von Jan Pehrke

BAYERs Weg durch die Krise dürfte für die Belegschaft noch steiniger werden. Die bisherige Marschroute, die sich an einem Gewinn-Rückgang von fünf Prozent orientiert, stößt auf große Hindernisse. Als „zunehmend ambitioniert“ hat BAYER-Chef Werner Wenning diese Leitlinie deshalb auf der Hauptversammlung im Mai bezeichnet.

Das liegt vor allem an der Situation bei der Kunststoffsparte des Konzerns; die Pharma- und die Landwirtschaftsabteilungen legten dagegen im ersten Quartal 2009 noch einmal kräftig zu und steigerten den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um drei bzw. sieben Prozent. BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) hatte Auftragseinbrüche um bis zu 33 Prozent und entsprechend hohe Umsatz-Verluste zu verzeichnen. Deshalb blieb es nicht bei der „Kürzerarbeit“ ohne Lohnausgleich. So mussten die BMS-Beschäftigten bei den Bonus-Zahlungen mehr Verzicht üben als ihre Kollegen aus der Pharma- und Landwirtschaftssparte. Am Standort Brunsbüttel stimmte der Betriebsrat überdies einer viele Einschnitte vorsehenden Betriebsvereinbarung zu. Sie umfasst unter anderem die Vernichtung von 100 Arbeitsplätzen und die Überführung von Werksschutz, Feuerwehr und Sicherheitszentrale in das schon jetzt auf dem Gelände aktive VEREINIGTE SICHERHEITSUNTERNEHMEN (VSU). Die 56 Betroffenen gehören zwar vorerst weiter zu BMS, aber ihnen blüht eine Ausgliederung auf Raten. Von Tarifrunde zu Tarifrunde haben sie Lohnverzicht zu üben, bis sie bei acht Prozent unter dem Chemie-Tarif punktlanden. Und nicht genug damit, kommt auf die verbliebenen Belegschaftsangehörigen zudem noch eine Flexibilisierungsoffensive zu. Auf der Hauptversammlung forderten AktionärInnen bereits eine Trennung vom Kunststoff-Geschäft. Doch davon will der Vorstand vorerst nichts wissen.

„langfristige Anpassungen“

Aber am betriebsbedingte Kündigungen eigentlich ausschließenden „Standortsicherungsvertrag“ rütteln die Manager bereits. „Absolut ausschließen“ mochte Wenning eine solche Maßnahme nicht. Und der Personalvorstand Richard Pott bekannte zwar, alles daran zu setzen, es dazu nicht kommen zu lassen, gab aber zu bedenken: „Allerdings müssen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung mit den betrieblichen Interessen in Einklang bringen“. Für seinen Chef indes gibt es keinen Unterschied zwischen BAYER-Wohl und Allgemeinwohl. „Es gehört nun einmal zum Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen, international wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen“, erklärte er in der Welt.

Und aus diesem „Verantwortungsbewusstsein“ heraus droht die Kürzerarbeit bald in veritable Kurzarbeit zu münden. An den französischen BAYER-CROPSCIENCE-Standorten stehen zudem Fusionierungen von Geschäftsteilen mit dem Synergie-Effekt „Arbeitsplatzvernichtung“ an. Richtig düster sieht es allerdings erst für die Zukunft aus. Der Leverkusener Multi hält nämlich bereits nach dem „Aufsetzpunkt“ des Konjunktur-Einbruchs Ausschau und überlegt, wie es von da aus weitergehen wird. Bergauf führt dieser Weg aus der Talsohle für die BAYER-Angestellten nicht. „Außerdem gilt es zu klären, welche Strukturen kurzfristig benötigt werden, wenn vielleicht erst in fünf Jahren das Nachfrage-Niveau vor Ausbruch der Krise erreicht werden kann. Die heutigen Strukturen jedenfalls wird man so lange nicht erhalten können“, meint Wenning und spricht von „langfristigen Kapazitätsanpassungen“.

Der neue Standortsicherungsvertrag, der 2010 in Kraft tritt, soll dafür schon einmal Vorsorge treffen. Wie der BAYER-Chef auf der Hauptversammlung kundtat, müssen die Beschäftigten dann für den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen einen noch höheren Preis zahlen als bisher. „Mehr Flexibilität - bei den Löhnen, bei den Arbeitszeiten und bei den Einsatzorten“, nannte der Vorstandsvorsitzende als Bedingung für eine Neuauflage.

IG BCE willig

Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) erträgt all diese Zumutungen mit Engelsgeduld. Die Gewerkschaft weicht in der Krise nicht von ihrem Schmusekurs ab und betreibt bei BAYER, wo der IG BCE-Vorsitzende Hubertus Schmoldt im Aufsichtsrat sitzt, und anderswo unverdrossen weiter „Co-Management“.

„Sozialpartnerschaftliches Miteinander ist Voraussetzung, in den Unternehmen schwierige Zeiten bestmöglich zu bewältigen“, erklärt sie. Weil der Kapitalismus-Kongress des DGB, der Mitte Mai in Berlin stattfand, diesem netten Miteinander keinen Platz einräumen wollte, nahm Schmoldt gar nicht erst teil. Dort solle das grundsätzliche Scheitern des Systems dargestellt werden, empörte er sich und blieb zuhause.

Mit umso größerer Energie macht die IG BCE sich zu Lasten ihrer Mitglieder im Reparaturbetrieb nützlich und segnete beispielsweise in Brunsbüttel die Rationalisierungsmaßnahmen ab. Und das alles noch nicht einmal zähneknirschend, sondern jubilierend. „Wir haben bewiesen, dass der Standort, den manche schon auf dem Abstellgleis sahen, zurück im Geschehen ist“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Hans-Joachim Möller zum unfeierlichen Anlass.

Die von der IG BCE veröffentlichte „Entschließung zur Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik“ klingt fast schon wie ein Stück von BAYER. Einen Rettungsschirm für die „Opfer der Krise“, die Realwirtschaft“, fordern Schmoldt & Co. da, zudem eine Stärkung der „industriellen Basis der Wirtschaft“, eine verbesserte steuerliche Abzugsfähigkeit von Forschungsaufwändungen und eine Entlastung der stromintensiven Branchen.

BAYERs Wunschzettel

Eben eine solche Entlastung verlangt der Leverkusener Multi seit längerem. Auch für Forschungssubventionen streitet der Gobal Player selber vehement. „Stärker mit Forschung - mit einer steuerlichen Förderung aus der Krise“ ist sein neuester Wunschzettel überschrieben, den er ganz unverblümt „Politikbrief“ nennt. „Im Unterschied zu klassischen Konjunkturmaßnahmen wirkt dieses Instrument (...) nachhaltig und macht Deutschland fit für die Zeit nach der Krise“, empfiehlt sich Werner Wenning da als Wirtschaftsweiser.

Sorge bereitet dem Unternehmenslenker auch die Situation bei den Banken, weshalb er beim Krisengipfel, zu dem Angela Merkel eingeladen hatte, die Behebung der Kreditklemme anmahnte. Für den Chemie-Multi wird nämlich das Geld teurer. Der Konzern hat zwar mit der Unternehmensanleihe eine Alternative zum Bankschalter, aber er muss den AbnehmerInnen deutlich mehr Zinsen auszahlen als früher, bei der neue Anleihe vom März diesen Jahres schon 4,6 Prozent.

BAYERs Lobbyclub, die „Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände“ (BDA), hat derweil in ihrer Publikation „Die Krise bewältigen“ ein „Belastungsmoratorium“ verlangt und einen Maßnahme-Katalog vorgestellt. So schlägt der BDA vor, die Sozialversicherungsbeiträge von den Löhnen abzukoppeln, auf ein Prämiensystem umzustellen und ansonsten die „Eigenverantwortung“ zu stärken. Darüber hinaus plädiert die Interessensvertretung für „anpassungsfähige Arbeitsverträge“, mehr Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen, weniger Mitbestimmung und gar keinen Mindestlohn.

Die Erfüllung

Ein von BAYER und vom BDA geäußerter Wunsch war der Regierung schon Befehl: Die Anhebung der Zinsschranke. Fortan dürfen die Unternehmen wieder Zinsen bis zu einer Höhe von drei Millionen Euro von der Steuer absetzen und Gewinne ins Ausland verlagern, während die Belastungen im Lande bleiben. Der Leverkusener Multi verfuhr etwa bei firmen-internen Geschäften und beim Erwerb einer ROCHE-Sparte so. In Basel ansässig und steuerpflichtig, tauchte diese bei den hiesigen Finanzämtern nur als Kostenfaktor auf, weil BAYER die fälligen Zinsen für den zum Kauf nötigen Kredit steuerlich geltend machte. Die SPD sperrte sich lange gegen die 60 Millionen Euro teure Regelung. „Mit einer Lockerung der Zinsschranke wäre nur einigen wenigen leistungsstarken Unternehmen, nicht aber dem breiten Mittelstand geholfen“, gaben etwa Reinhard Schulz und Gabriele Frechen zu bedenken. Aber sie konnten sich nicht durchsetzen. Während die USA gerade Steuerschlupflöcher schließen und die Abgabenlast für im Ausland erzielte Gewinne erhöhen, was die US-amerikanische BAYER-Niederlassung und andere Multis postwendend zu einem vor zukünftigen Wettbewerbsnachteilen warnenden Protestbrief bewog, drückte Merkel die Vorlage durch.

Zudem gestatten CDU und SPD BAYER & Co. wieder Verlustvorträge, wenn diese sich auf Einkaufstour begeben und sich neue Firmen zulegen. Dann haben sie zukünftig wieder die Möglichkeit, aktuelle Verluste mit früheren Gewinnen zu verrechnen und so Steuerrückzahlungen zu erhalten. Die GroßkoalitionärInnen fanden sogar einen schönen Namen für diese BAYER-Beglückung: „Bürgerentlastungsgesetz“!

Und während im Krefelder Chemie-„Park“ des Agro-Riesen der Leerstand durch die Insolvenz der früheren BAYER-Tochter TRONOX zunimmt, erhält der Leverkusener Chemie- „Park“ mit freundlicher Unterstützung des Konjunkturpakets II Zuwachs. BAYER TECHNOLOGY SERVICES (BTS) greift aus dem Topf fünf Millionen Euro für die Errichtung eines Technologie-Zentrums ab, das der Konzern gemeinsam mit der Universität Dortmund zu betreiben gedenkt.

Aber auch fernab der Heimat tut die rot-schwarze Koalition so einiges für BAYER & Co. Die neue Fördergesellschaft „Germany Trade and Invest“ betätigt sich als Botschafter der Unternehmen und arbeitet daran, ihnen besseren Zugang zu den in anderen Ländern aufgelegten Konjunktur-Paketen zu verschaffen.

Kleine Kröten

So gereicht die seit 1929 größte Krise des Kapitalismus ausgerechnet den KapitalistInnen zum Vorteil. Um die Absurdität dieser Entwicklung ein wenig zu konterkarieren, muss das Kapital ein paar wenig kapitale Eingriffe erdulden. In den Steueroasen kann es sich womöglich bald nicht mehr ganz so ausgiebig tummeln. Ein neuer Gesetzesentwurf legt den Unternehmen Mitwirkungspflichten auf, wenn diese in Staaten geschäftlich tätig sind, deren Steuerpolitik nicht den Standards der „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (OECD) entspricht. Zu den auf der schwarzen Liste der OECD aufgeführten Staaten zählt wg. besonders günstiger Konditionen nebst äußerster Diskretion beispielsweise Belgien. Dort hat BAYER INTERNATIONAL seinen Sitz und wickelt Zins-Transaktionen und andere Finanz-Operationen ab. Da in dem Nachbarland keine Körperschaftssteuern anfallen, zahlte die Gesellschaft im Jahr 2002 für einen Gewinn von 96 Millionen Euro nur Abgaben in Höhe von 580.000 Euro. Eine Steuerquote von 0,61 Prozent, ob die Bundesregierung da wohl Klärungsbedarf sieht? BAYER & Co. wollen solche Fragen gar nicht erst aufkommen lassen und opponieren gegen die Vorschläge. Diese „verletzen in bedenklicher Weise rechtsstaatliche Grundsätze“, meinen die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, wo es doch gerade Länder wie Belgien sind, die in Tateinheit mit den Multis steuersparende Ausnahmezustände schaffen. Diese werden aber wohl bald wieder in das internationale Regelwerk überführt. Belgien beugte sich nämlich politischem Druck und kündigte an, ab 2010 das Bankgeheimnis ein wenig zu lüften und den ausländischen Behörden Informationen über das Treiben ihrer Klientel zur Verfügung zu stellen.

Auch die EU schreitet in Sachen „Steuerflucht“ zur Tat und treibt Regelungen zur Ausweitung der Zinsbesteuerung, zur Auskunftspflicht und zur grenzüberschreitenden Amtshilfe voran, wenngleich Peer Steinbrück mit seinem Vorstoß zur Einführung der Steuerpflicht für sämtliche Kapitalerträge scheiterte.

Überdies plant die Regierungskoalition ein neues Regelwerk für Spitzen-Manager. Sie hat vor, den Wechsel vom Vorstands- zum Aufsichtsratsposten im gleichen Unternehmen ebenso zu erschweren wie die Auszahlung von Boni und den Aufsichtsrat dazu zu verpflichten, in bestimmten Fällen Vorstandsgehaltskürzungen vorzunehmen. Zudem sollen die Bosse künftig im Rahmen einer Haftpflichtversicherung vermehrt mit eigenem Vermögen für eventuelle Missetaten haften. Da sah die Deutschland AG im Allgemeinen und seine Personifikation im Besonderen - BAYERs Oberaufseher Manfred Schneider mit seinen insgesamt fünf Aufsichtsratsmandaten - rot. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) mahnte den Bundestag, keiner „gesetzlichen Manifestation dieses Pauschalverdachtes“ Vorschub zu leisten, und Schneider & Co. schrieben einen Brandbrief an die „Sehr geehrte Bundeskanzlerin“. „Wir warnen nachdrücklich davor, unternehmerische Entscheidungen wie die Gestaltung von Vorstandsverträgen zu vereinheitlichen“ hieß es darin. Das werde der „komplexen Unternehmenswirklichkeit“ nicht gerecht, beklagten die Bestverdiener. Als „Zeichen unveränderter Ignoranz“ bezeichnete der SPD-Politiker Joachim Poß das Schreiben, und sein CDU-Kollege Otto Bernhardt reagierte ähnlich verständnislos. „Für mich ist der Brief der Beweis, dass viele Wirtschaftsbosse sich weit von der Realität entfernt haben“, so der Finanzexperte. Was hätten Bernhardt und Poß wohl zu Schneiders Verhalten auf der letzten BAYER-Hauptversammlung gesagt? Dort antwortete der Aufsichtsratschef auf die Frage, ob er bereit wäre, die ManagerInnen-Gehälter auf das 20fache eines BAYER-Durchschnittslohnes zu beschränken, schlicht, er lehne solche „statistischen Grenzen“ ab.

„Keine entscheidenden Fehler“

Für Werner Wenning ist die ganze Diskussion über Manager nur Ausdruck von Populismus. Berechtigten Anlass zu Kritik vermag er nicht zu erkennen. „Auf BAYER und auch auf den Großteil der Realwirtschaft bezogen, sehe ich in der Tat keine entscheidenden Fehler“, sagte er in einem Welt-Interview. Dabei hängen Real- und Finanzwirtschaft eng zusammen, und gerade Wenning steht dafür. Die BAYER-Oberen haben immer die jeweiligen kapitalistischen Kulturen wiedergespiegelt. Saßen einst noch Chemiker wie Herbert Grünewald dem Multi vor, so folgten darauf Diplom-Kaufleute und Betriebswirtschaftler, und mit Werner Wenning gelangte erstmals ein Finanzexperte auf den Chefsessel. Damit tat der Konzern dem finanzmarkt-getriebenen Kapitalismus von heute Genüge. „Als ausgewiesener Finanzfachmann besitzt er hohe Akzeptanz auf den internationalen Kapitalmärkten“, strich BAYERs Stelle für „Investor-Relations“ zum Führungswechsel dann auch gleich die Kern-Kompetenz des neuen Mannes heraus. Sein Vorgänger Manfred Schneider hatte mit den Finanzinvestoren und Pensionsfonds-Vertretern, die sich zunehmend in die Geschäftspolitik einmischten, noch so seine liebe Not. Aber Wenning hat den Konzern schon vor seinem Karrieresprung konsequent auf die Bedürfnisse der Finanzmärkte umgestaltet. So führte er beispielsweise vor über zehn Jahren das Wertmanagement ein, die konsequente Ausrichtung jeder Unternehmenshandlung, jedes Beschäftigen auf die Steigerung des Aktienkurses. Auch den - inzwischen gescheiterten - Börsengang in den USA trieb er maßgeblich voran. Als Vorstandsvorsitzender bestand eine seiner ersten Amtshandlungen darin, aus BAYER eine Holdung zu machen, um „Werttreiber und Wertvernichter noch leichter identifizieren zu können“. Und mit der Chemie-Sparte hatte er bald auch schon einen „Minderleister“ identifiziert. Im Jahr 2003 trennte sich das Unternehmen von diesem Geschäft und gab damit dem Druck der Kapitalmärkte nach, dem Manfred Schneider noch lange wiederstanden hatte.

Die Realwirtschaft leidet also zusehends unter Realitätsverlust, weshalb BAYER ein Teil des Problems ist, das die Wirtschaft gerade zu Lasten der Beschäftigten zu lösen versucht, damit alles noch ein bisschen kapitalistischer wird. „Wir brauchen mehr Markt und nicht weniger“, so klingt das aus Wennings Mund.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Gefahren der Erderwärmung sind viel höher als bisher bekannt. Zu diesem Schluss kommt der Uno-Klimarat (IPCC) in einer jetzt neu vorgestellten Studie. Demnach ist die weltweite Klimaveränderung weitaus dramatischer als bislang angenommen. Weiter heißt es in dem Bericht der Klima-ForscherInnen, dass sich die Erde demnach gar nicht so stark aufheizen müsse wie bislang gedacht, damit es zu erheblichen Klimaveränderungen mit extremen Wetterlagen kommt.

Doch was hat das mit Krefeld zu tun? Noch im Jahr 2007 hatte der Krefelder Stadtrat, mit Ausnahme der FDP, dem geplanten Kohlekraftwerk in Krefeld Uerdingen zunächst zugestimmt, dann aber letztlich einstimmig abgelehnt - wegen des Klimas: Eine richtige Entscheidung, wie sich jetzt herausstellt. Allerdings rückten die PolitikerInnen von dieser ablehnenden Haltung aufgrund massiven Drucks von Seiten der Industrie immer weiter ab und machten pflaumenweiche Zugeständnisse an den in Krefeld ansässigen BAYER-Konzern als Nutznießer der Dreckschleuder. Die Erneuerung des bestehenden Kraftwerkparks sei schließlich notwendig, hieß es zur Begründung. Dass allerdings das neue Kohlekraftwerk etwa siebenmal größer ist als die Kessel, die BAYER bereit wäre abzuschalten, wird den BürgerInnen dabei gänzlich verschwiegen. Der Klimawandel hat dabei im weiteren Verlauf der Diskussion in den Fraktionen mit Ausnahme von Grünen /Bündnis 90 scheinbar immer mehr an Bedeutung verloren. So hatte kurz vor Weihnachten zuletzt die CDU-Ratsfraktion ihre ablehnende Haltung gegen das Kohlekraftwerk aufgegeben. Damit ist die politische Mehrheit im Stadtrat also nun deutlich pro Kohlekraftwerk. Dabei würde diese Anlage neben dem Ausstoß von immensen Feinstaubmengen und Schwermetallen, wie Quecksilber (600kg/Jahr) auch den Kohlendioxid-Ausstoß von Krefeld um 5,2 Millionen Tonnen erhöhen und damit mehr als verdoppeln - ursprünglich gab der Bauherr TRIANEL in seinen Unterlagen lediglich 4,4 Millionen Tonnen an.

Mit Bekanntwerden der neuen IPCC-Studie fordern jetzt bundesweit viele PolitikerInnen, allen voran Umweltminister Sigmar Gabriel, einen noch konsequenteren Einsatz für den Umweltschutz. Und Krefeld? Die Mehrheit der Krefelder PolitikerInnen hält nach wie vor an den guten alten, festgefahrenden Prinzipien fest und will das fossile Kraftwerk weiter durchsetzen. Ein aus der Sicht der Umwelt- und KlimaforscherInnen fataler Fehler, denn schließlich hat sich ja auch in Krefeld das Klima seither nicht verbessert, und global gesehen stellt sich die Situation schon jetzt deutlich dramatischer dar, als noch vor einem Jahr angenommen.

Also müssen wir jetzt handeln, um das Schlimmste zu verhindern. Wir können also nur hoffen, dass sich der Krefelder Stadtrat endlich der Kritik der Bevölkerung, der Ratsfraktionen der umliegenden Städte und der UmweltschützerInnen öffnet und sich zum Beispiel an dem Düsseldorfer Stadtrat orientiert. Dieser hatte ein ähnliches Kraftwerk abgelehnt und wurde dafür von der Bevölkerung gefeiert. Die Krefelder Naturschutzverbände jedenfalls werden noch massiver zum offenen Dialog mit der Krefelder und Duisburger Bevölkerung aufrufen: „Wir werden unsere Öffentlichkeitskampagne weiterverfolgen, um die Menschen in Krefeld und Duisburg über die Gefährdungen durch das Kohlekraftwerk zu informieren, haben diese erklärt. Denn eines gilt auch als sicher: Analog zur Finanzkrise zahlen am Ende die BürgerInnen die Zeche: Zum einen durch den Klimawandel und dessen massive Auswirkungen auf unsere Umwelt und zum anderen durch höhere Stromrechnungen, da Kohlekraftwerke im Rahmen des Emissionshandels mit Verschmutzungsrechten künftig stärker zur Kasse gebeten werden dürften.

Markus Freyt gehört dem Niederrheinischen Umweltschutzverein an (www.nuv-online.de)

CBG auf dem Kirchentag

Erfolgreiches Zeichen gegen das Bienensterben

Es ist schon eine gute Gewohnheit geworden: Alle zwei Jahre reisen die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und die SOLIDARISCHE KIRCHE IM RHEINLAND gemeinsam zum evangelischen Kirchentag und errichten auf dem „Markt der Möglichkeiten“ einen Informationsstand. Im Mittelpunkt diesmal: „30 Jahre CBG“ und „Bienensterben durch BAYER-Pestizide“.

Von Uwe Friedrich

Im letzten Jahr feierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN ihr 30-jähriges Bestehen. 1978 gründete sich nach Störfällen in den BAYER-Werken Wuppertal und Dormagen eine Bürgerinitiative, aus der Anfang der 80er Jahre die CBG hervorging. Mit dem Anspruch, weltweit alle Probleme „rund um BAYER“ zu dokumentieren und gemeinsam mit Betroffenen, AnwohnerInnen und UmweltschützerInnen für deren Beseitigung zu kämpfen. Hundertfach gelang es der Coordination seitdem, die Schattenseiten der BAYER-Geschäftspolitik aufzuzeigen. 30 Jahre Widerstand und konzernkritische Aktion wurden deshalb in Bildern und Fakten auf dem Informationsstand dargestellt – optisch verbunden mit einem überdimensionalen Geburtstags-Blumenstrauß.

Zudem wollten die TeilnehmerInnen aus CBG, solidarischer Kirche und Düsseldorfer Kirchengemeinden die Gelegenheit nutzen, auf dem Bremer Kirchentag möglichst viele Menschen für die Nicht-Wiederzulassung bienengiftiger Pestizide von BAYER zu gewinnen. Denn Pestizide stellen eine große Gefahr für Bienen dar. Der von BAYER hergestellte Wirkstoff Imidacloprid (Handelsname: GAUCHO) wurde in Frankreich schon 1999 verboten; auch das Nachfolgeprodukt Clothianidin (Handelsname: PONCHO PRO) erhielt dort wegen Bienengefährlichkeit keine Zulassung. Anders in der Bundesrepublik. In Süddeutschland kam es deshalb im Mai 2008 zu einem katastrophalen Bienensterben. In allen untersuchten Bienen wurde der Wirkstoff Clothianidin nachgewiesen. Das Bundesministerium für Landwirtschaft untersagte daraufhin den weiteren Einsatz der Giftstoffe – jedoch nur vorläufig. Die Umweltverbände BUND, Naturschutzbund (NABU), die CBG und das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK haben daraufhin das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) aufgefordert, sämtliche Studien öffentlich zu machen und die bienengefährlichen Pestizide vom Markt zu nehmen.

Über 400 Teilnehmer des Bremer Kirchentags schlossen sich diesen Forderungen an und unterschrieben eine entsprechende Petition an das BVL in Form einer Postkarte. Umrahmt wurde diese Aktion von Informationsangeboten zum Themenkreis „Honiggewinnung – Pestizideinsatz – Bienensterben“.

Und kaum zu Hause, erreichte die KirchentagsaktivistInnen eine frohe Botschaft: Das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ hat am 26. Mai dem im Oktober 2008 gestellten Antrag der Coordination zur Veröffentlichung der PONCHO-Studien stattgegeben und den Widerspruch von BAYER zurückgewiesen. BAYER hatte zwar behauptet, dass die Studien-Ergebnisse dem Betriebs- und Geschäftsgeheimnis unterliegen, aber das BVL maß dem öffentlichen Interesse an der Offenlegung der Studien ein höheres Gewicht bei. BAYER bleibt jetzt nur noch der Klageweg, um die Herausgabe der Informationen zu verhindern. Offen ist jedoch nach wie vor die Hauptentscheidung über die Wiederzulassung von PONCHO. Trotzdem motiviert dieses Ergebnis, den nächsten Kirchentag 2011 in Dresden ebenso engagiert anzugehen.

AKTION & KRITIK

Demo gegen Kohlekraftwerk

Am 6. Juni 2009 haben in Krefeld ca. 1.500 Menschen gegen das auf dem Chemie-„Park“ von BAYER geplante Kohlekraftwerk demonstriert, und die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN durfte dabei natürlich nicht fehlen. „Im Gegensatz zu einem Gaskraftwerk würde uns das Kohlekraftwerk über vier bis fünf Jahrzehnte hinweg mit Feinstaub, Schwermetallen, Radioaktivität und mit jährlich rund 4,4 Millionen Tonnen CO2 belasten. Gas- und Dampfturbinenkraftwerke nutzen bis zu 90 Prozent der im Gas enthaltenen Energie, Kohlekraftwerke nur maximal 60 Prozent, so Ulrich Grubert vom NIEDERRHEINISCHEN UMWELTSCHUTZVEREIN in seiner Kundgebungsrede. Sogar GewerkschaftlerInnen gehörten zu den ProtestlerInnen. Norbert Bömer, gleichzeitig Mitglied der IG METALL und der Initiative SAUBERE LUFT, äußerte zwar Verständnis für seine um die Arbeitsplätze besorgten KollegInnen, hält aber ein Gaskraftwerk für die bessere - und auch arbeitsplatz-verträgliche - Alternative. „Wir gehören zusammen. Wir sollten nicht gegeneinander antreten“, mahnte er. Die prominenteste Rednerin war die ehemalige NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn. „Kohlekraftwerke sind klimaschädlich, Kohlekraftwerke sind Klimakiller, wetterte sie und gab zu bedenken: „Die Bundesregierung will den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent reduzieren. Jedes der 20 in Deutschland geplanten neuen Kohlekraftwerke wird aber dazu führen, dass diese Ziele verfehlt werden.

Demo in Lyon

Mit einer Lohnerhöhung von einem Prozent wollte BAYER CROPSCIENCE seine Beschäftigten in Frankreich abspeisen. Zudem kündigte der Konzern Arbeitsplatzvernichtungen durch Umstrukturierungsmaßnahmen an. Am Standort Lyon reagierte die Belegschaft darauf mit einer Protest-Kundgebung.

Pipeline-Mahnwache

Ende Mai 2009 hatte das Düsseldorfer Verwaltungsgericht einen Antrag BAYERs auf vorzeitige Inbetriebnahme der vom Standort Krefeld zum Standort Dormagen führenden Kohlenmonoxid-Leitung wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt (siehe RECHT & UNBILLIG). Die Grünen sahen sofort politischen Handlungsbedarf und setzten das Thema auf die Tagesordnung des NRW-Umweltausschusses. Um den außerparlamentarischen Druck auf die PolitikerInnen zu erhöhen, das umstrittene Projekt endlich zu stoppen, hielt die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) vor dem Landtag eine Mahnwache ab. Und mit dem Ergebnis können die CBG und ihre MitstreiterInnen einstweilen zufrieden sein. Die Landesregierung will ein neues Sicherheitsgutachten in Auftrag geben, das die Inbetriebnahme bis mindestens 2012 verzögert. Das könnte die Pipeline zu einem Rohrkrepierer machen.

PONCHO-Zulassungsunterlagen öffentlich

Im letzten Jahr hat BAYERs Saatgut-Beizmittel PONCHO ein verheerendes Bienensterben ausgelöst. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hegte den Verdacht, dass der Agro-Riese diese Gefahr bei den Genehmigungsbehörden heruntergespielt hat und verlangte in einem Offenen Brief an das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) die Herausgabe der Zulassungsunterlagen. Der Leverkusener Multi legte umgehend Widerspruch ein. Die Behörde gab diesem jedoch nicht statt und erklärte das Begehr der CBG für zulässig. Nach Meinung des BVL besteht ein berechtigtes öffentliches Interesse an den Dokumenten. „Die Entscheidung über die (Wieder-)Zulassung von PONCHO steht noch aus. Bei dieser Entscheidung ist die Frage, ob die Bewertung seinerzeit objektiv abgelaufen ist, durchaus von Relevanz“, lautete die Begründung des Bundesamtes.

Kölner Universität antwortet