Beiträge verschlagwortet als “SWB 04/2006”

BAYERs Service-Gesellschaft BIS blutet aus

„Wir sind kein Humankapital“

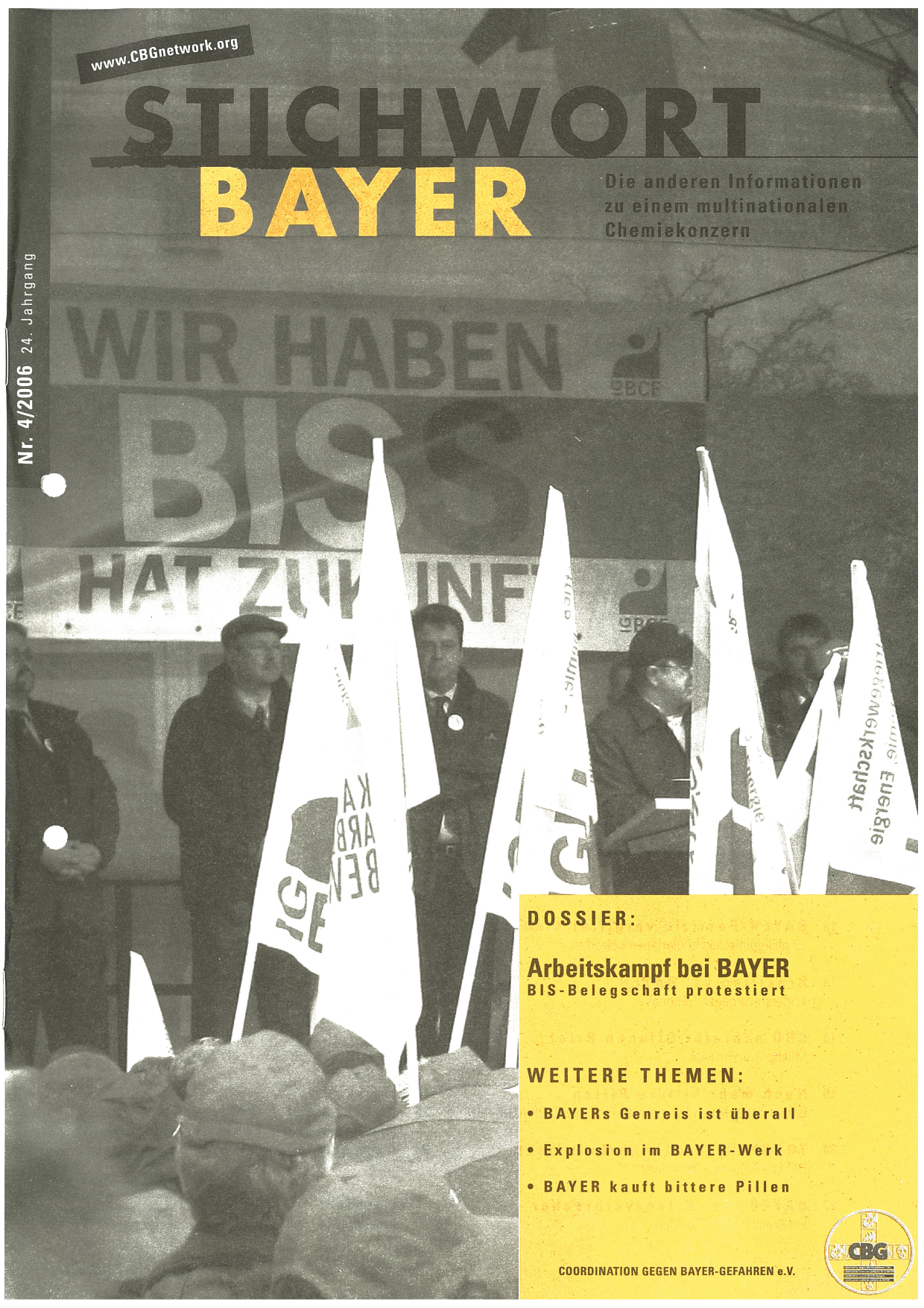

Der Leverkusener Multi will die BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) zerschlagen, sich dabei von wesentlichen Geschäftsteilen trennen und auf diese Weise 3.000 Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns vernichten. Von der BIS soll wenig mehr als ein „BISSCHEN“ übrig bleiben. Die Beschäftigten trieb das zu Protestaktionen an, deren Ausmaß in der jüngeren Geschichte des Pharmariesen ohne Beispiel ist.

„Für die BISler brechen aber auf jeden Fall harte Zeiten an“, prophezeite „Stichwort BAYER 1/06“ angesichts der fortdauernden Rationalisierungsmaßnahmen bei BAYER INDUSTRY SERVICES. Jetzt ist es endgültig soweit. Der Konzern kündigte an, die Service-Gesellschaft aufzuspalten, Teilbereiche abzustoßen und so innerhalb des Unternehmens 3.000 Stellen zu streichen. Der Pharmariese will sich von dem Bereich „Technische Dienste“ und seinen 1.500 MitarbeiterInnen trennen und Gartenarbeiten ebenso wie Wäschereidienste, Hausmeistertätigkeiten und bestimmte Wachaufgaben künftig von Fremdfirmen erledigen lassen. Die Zukunft der Logistik-Sparte CHEMION steht noch offen. 270 Beschäftigte aus dem Archiv, der Immobilien- und Kulturabteilung oder dem Erholungshaus-Team kehren heim zu BAYER, aber nicht unbedingt zu den Chemie-Tarifen. So plant der Multi, die im Erholungshaus Tätigen dem Gastronomie-Bereich zuzuschlagen, wo sie nur in den Genuß der „Nahrung-Genuss-Gaststätten-Konditionen kommen. Aber auch die verbliebenen 3.500 BISler müssen sich auf drastische Veränderungen einstellen. BAYER beabsichtigt, innerhalb der Abteilungen “Gesundheitsschutz„, “Arbeitsschutz„ und “Analytik„ 600 Arbeitsplätze zu vernichten. GewerkschaftlerInnen befürchten zudem die Wiedereinführung der 40-Stunden-Woche und/oder Lohnkürzungen.

Die Beschäftigten wollen das nicht hinnehmen. “Wir verlangen von der Geschäftsführung, dass die Pläne verschwinden und nach Lösungen unter einem gemeinsamen Dach gesucht wird„, so der BIS-Betriebsratsvorsitzende Jörg Feldmann. Bereits wenige Stunden nach Bekanntgabe der Umstrukturierungsabsichten zogen Protestler vor die Konzernzentrale. “Wie hier mit Mitarbeitern umgegangen wird, die sich im wahrsten Sinne des Wortes das Kreuz kaputt geschuftet haben für den Konzern„, erbost nicht nur den BIS-Schwerbehindertenvertreter Frank Weichold. Entsprechend eindeutig fielen die Losungen auf den Transparenten aus. “Wir sind kein Humankapital„ , “BAYER läuft - über Leichen„ oder “BAYER = SIEMENS„ lauteten sie. Am Abend hielten die Belegschaftsangehörigen eine Mahnwache ab. Den Tag darauf fand eine Betriebsversammlung und eine Demonstration mit ca. 4.000 TeilnehmerInnen statt, und am 16. November gingen die BISler wieder auf die Straße. Sogar die sonst eher als soziale Friedensstifterin bekannte IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE schlägt diesmal unversöhnlichere Töne an. “Dass der Arbeitgeber harte Beschlüsse fasst und mit uns dann die sozialen Pflästerchen verhandelt„, ist für den IG-BCE-Bezirksleiter Frank Löllgen diesmal nicht drin. Die Gewerkschaft fürchtet nämlich, dass BAYER mit der Zerschlagung der BIS einen Präzidenzfall schafft und Chemie-Unternehmen mit integrierten Lösungen dem Beispiel folgen werden.

“BAYER, TELEKOM, AIRBUS - Zehntausende Jobs weg„ überschrieb die Rheinische Post einen Artikel zum Thema und befasste sich in dem Schwerpunkt “Jobkrise in NRW„ zusätzlich noch mit dem Fall “BENQ„. Und mit den Entwicklungen bei der ehemaligen SIEMENS-Tochter weist die Lage bei der BIS wirklich viele Paralellen auf. Hier wie dort haben die Beschäftigten viele Zugeständnisse gemacht, um ihre Arbeitsplätze zu retten und sehen sich nun von den Unternehmensleitungen betrogen. Bei BAYER INDUSTRY SERVICES hatte bereits im Jahr 2003 ein 150 Millionen schweres Einsparprogramm begonnen, das 1.300 Arbeitsplätze gekostet hat und Lohneinbußen zur Folge hatte. So erhielten die LogistikerInnen von CHEMION ein Entgelt, das um 20 Prozent unter dem Chemie-Tarif lag - Öffnungsklauseln machten es möglich. Aber dem Anschein nach hat die Belegschaft Löllgen zufolge mit dem Lohnverzicht nicht ihre Arbeitsplätze gesichert, sondern nur die Braut geschmückt, damit sie so früh wie möglich von zuhause auszieht.

Die konkreten Vorschläge zur Zukunft von BIS hat die Unternehmensberatung BOSTON CONSULTING GROUP in ihrem Strategiepapier “BIS 2009„ ausgearbeitet. Sie hat die Angebote der Service-Gesellschaften mit denen der Mitbewerber verglichen, erwartungsgemäß Preisunterschiede zu Ungunsten der BAYER-Sparte festgestellt und für das Abstoßen einzelner Sparten plädiert, was nach den Hochrechnungen der Consulter ab 2009 einen Rationalisierungsgewinn von 125 Millionen Euro erbringt. Den Job hätte der Vorstand eigentlich auch selber erledigen können, denn mit Zahlen kennt der sich aus, aber die Manager bedienen sich immer gern auswärtiger Expertise. Die kommt nämlich mit der Autorität eines unabhängigen, objektiven Votums daher und eignet sich deshalb hervorragend als Argumentationshilfe. Dieser bedienten sich die BAYER-Chefs in einem Brief an die Belegschaft dann auch gleich ausgiebig. Die Untersuchung habe gezeigt, “dass wir nicht in allen Bereichen wettbewerbsfähig sind. Jetzt geht es darum, wie wir diese Wettbewerbsfähigkeit erreichen„, heißt es darin.

Dabei war es nie Sinn und Zweck der BIS, mit Arbeitsfeldern wie dem Chemiepark-Management, handwerklichen Diensten, Umweltschutz, Entsorgung und Werkschutz Milliarden zu erwirtschaften - das schaffen nicht einmal die mit allen Wassern gewaschenen Leverkusener Profit-Profis. Im Gegenteil: Im Zuge der Umstrukturierung zu einer Holding hatte BAYER in der Service-Gesellschaft alles geparkt, was keinen Gewinn abwirft, um die anderen Unternehmensteile zu entlasten. Deshalb wirft der BIS-Betriebsrat Klaus Hebert-Okon den Unternehmensberatern auch vor, von falschen Voraussetzungen ausgegangen zu sein: “Manche Sparten können nicht wirtschaftlich arbeiten, also muss es auch in Zukunft Quersubventionierung geben„. Dagegen vermisst die Gewerkschaft in dem Papier eine “Vorwärtsstrategie„. Investitionen etwa kämen in dem Konzept gar nicht vor, moniert Frank Löllgen. Für das Defizit von 17 Millionen Euro macht die IG BCE vor allem Managementfehler verantwortlich und sieht Mittel und Wege für eine integrierte Lösung, zumal der BIS-Umsatz im laufenden Geschäftsjahr zehn Prozent über Plan liegt.

Auch der Leverkusener Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach kritisiert die Zerschlagungspläne der beiden BIS-Gesellschaftler BAYER und LANXESS. Als “Monopolauftraggeber„ hätten sie selber es in der Hand gehabt, dem Chemiepark-Betreiber durch faire Preise ein Auskommen zu sichern, statt nur ihre Profitinteressen zu verfolgen, meint der SPD-Gesundheitsexperte. “Politisch doppelzüngig, entlarvend und moralisch ein Armutszeugnis„ nennt er das Verhalten der Manager. Sein Fazit lautet: “Der kurzfristige Gewinn ist das Ziel, das ist die ganze Geschichte". (von Jan Pehrke)

Weitere Informationen:

Artikel „BIS: BAYER rationalisiert weiter

Entlassungen bei Bayer Industry Services: Demonstrationen der Belegschaften und Stimmen aus dem Werk

Der Arbeitskampf der BAYER-Belegschaft

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) arbeitet seit 1978. Als wir damals starteten, mussten die gewerkschaftlichen Vertrauensleute für die BAYER-Werke noch auf der Straße gewählt werden, auf dem Werksgelände waren die Wahlen verboten. Bereits damals übten wir Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen dürfen die Gewerkschaftsvertreter innerhalb der deutschen Werke gewählt werden.

In den Jahren seither haben wir viele Arbeitskämpfe von BAYER-Beschäftigten solidarisch und tatkräftig begleitet. Gemäß unserem Motto „Für Umweltschutz und sichere Arbeitsplätze bei BAYER - weltweit!“ übten wir sehr zur Freude der kämpfenden KollegInnen Solidarität. In Brasilien, Peru und anderswo - selbst in Belgien. Nur in Deutschland, da herrschte Ruhe bei BAYER. Es gab Betriebratswahlen und Tarifverhandlungen, aber es gab keine Arbeitskämpfe. Der letzte Streik bei BAYER in Deutschland hat 1920 stattgefunden, heißt es.

Für diese Ruhe sorgte die Gewerkschaft IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) die das System der Sozialpartnerschaft und des Co-Managements immer mehr perfektionierte und so zum Sprachrohr der Konzernleitung degenerierte. Sie verstieg sich sogar soweit, über ihren direkten Einfluss und ihre Macht über die Internationale Chemie-Gewerkschaft die solidarische Zusammenarbeit mit den Belegschaften ausländischer BAYER-Werke zu sabotierten und das internationale Netzwerk der CBG zu diffamieren. Die BAYER-Bosse von Hansen bis Schneider rieben sich die Hände, nahm ihnen doch die Gewerkschaft so manche unliebsame Drecksarbeit ab und disziplinierte die Belegschaften in den deutschen Werken besser als sie selber es jemals vermocht hätten.

Im Gegenzug hagelte es für die GewerkschaftsvertreterInnen Belobigungen und Plätze an den reich gefüllten Trögen der Bosse. Viele GewerkschaftsfunktionärInnen verwechselten das mit Erfolgen oder gar mit Macht und Einfluss und schwelgten in benebelter Glückseligkeit. Dass ihnen die Mitglieder in Scharen wegliefen und immer noch weglaufen, vermochten sie nicht als Folge ihres Tuns zu erkennen. Sie klammern sich verbissen an die immer weiter sinkenden Organisationsgrade in den Werken, ohne zu merken, dass die Bosse sie ohne mit der Wimper zu zucken abservieren werden, wenn sie denn mal nicht mehr gebraucht werden.

Doch seit zwei Jahren kommt Unruhe in die deutschen BAYER-Werke. Die Kolleginnen und Kollegen werden zunehmend sauer. Der Sozialismus ist zusammengebrochen, es gibt auch für BAYER keine Notwendigkeit mehr, mit sozialen Errungenschaften die Überlegenheit des Kapitalismus vorzutäuschen. Die BAYER-Bosse kehren wie alle ihre Kollegen in den Vorstandsetagen der deutschen Konzerne zur ganz gewöhnlichen Profitdiktatur zurück (die im übrigen fernab der so genannten Nahtstelle zum Sozialismus sowieso herrschte). Zum Schrecken der IG BCE werden Löhne gesenkt, dass es nur so kracht, Arbeitshetze und Arbeitsdruck werden ins Unerträgliche gesteigert, Arbeitsplätze werden vernichtet, KollegInnen zu Tausenden gefeuert.

Nun kommt es darauf an - werden die Beschäftigten sich ihrer Kampftraditionen besinnen? Wird die Gewerkschaft sich an die Seite ihrer Mitglieder stellen? Wird Sozialpartnerschaftsgedusel endlich zugunsten von konsequenter Gewerkschaftspolitik beiseite gefegt?

Wir sind Zeugen höchst dramatischer Ereignisse, denn immerhin hat keiner der Beschäftigten in Deutschland Kampferfahrungen. Streik, betrieblicher Widerstand, ziviler Ungehorsam, das alles kam von weither, aus den Ländern jenseits der Grenzen, das ist nun absolutes Neuland. Aber dennoch, seit Wochen blockieren Montag für Montag die BAYER-KollegInnen in Leverkusen mit ihren Betriebsräten von den oppositionellen Gewerkschaftslisten die B 8. Sie können stolz auf sich sein!

Traurig ist, dass die KollegInnen anhaltend nach ihrer Gewerkschaft, nach der IG BCE rufen müssen; dass diese sich bis auf Ausnahmen (noch) nicht eingeklinkt hat. Die Schwestergewerkschaft der IG BCE, VER.DI hat sich konsequent an die Seite der Beschäftigten gestellt und verurteilt in klaren Worten die Haltung der IG BCE. Ja, selbst der DGB hat sich solidarisch erklärt!

Wir dürfen gespannt sein, wie es in den deutschen BAYER-Werken weitergehen wird. Eines ist bei allem sicher: Ruhige Zeiten wird es bei BAYER nicht mehr geben. Die IG BCE muss sich endlich darauf besinnen, dass sie keine Stabsstelle des Konzerns, sondern eine Solidargemeinschaft der Beschäftigten ist.

Axel Köhler-Schnura, Coordination gegen BAYER-Gefahren

TRASYLOL-Studie verheimlicht

BAYER täuscht US-Gesundheitsbehörde

Naja, das kann ja mal passieren: Da mussten BAYER-ManagerInnen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA Rede und Antwort über die Gefährlichkeit der Arznei TRASYLOL stehen und vergaßen in der Aufregung doch glatt eine vom Unternehmen selbst in Auftrag gegebene Studie zu erwähnen, die dem Mittel ein hohes Risiko-Potenzial bescheinigte. Der Leverkusener Multi entschuldigte sich dann auch gleich brav für das kleine Missgeschick, aber den Gremiumsmitgliedern war alles Menschliche fremd: Sie zeigten sich geschockt über die „Irreführung der Behörden“.

Von Jan Pehrke

„Bietet die Gesamtheit der klinischen Daten die Gewähr für einen sicheren und wirksamen Gebrauch von TRASYLOL?“ Das wollte die für Arzneimittelsicherheit zuständige Kommission der US-Gesundheitsbehörde FDA am 21. September diesen Jahres von seinen 18 Mitgliedern wissen. Die Frage stellte sich, weil eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie dem vor allem zur Blutstillung bei Bypass-Operationen vewendeten Mittel lebensgefährliche Nebenwirkungen von Nierenversagen über Schlaganfälle bis zu Herzinfarkten attestiert hatte (siehe Stichwort BAYER 1/06). Die FDA-Runde beantwortete sie trotz dieses belastenden Materials positiv. Offensichtlich hatten die anwesenden BAYER-ManagerInnen Michael Rozycki und Pamela Cyrus mit zwei Medizinern im Schlepptau die ExpertInnen anhand der eingeforderten „neuen Sicherheits- und Wirksamkeitsprofile“ überzeugt, im Zweifel für den Angeklagten zu stimmen. Lediglich ein Vertreter enthielt sich.

Schon am Tag darauf zogen die BAYER-Aktien an der Wall Street kräfig an. Der Höhenflug dauerte allerdings nicht lange. Bei der FDA meldete sich nämlich der Harvard-Professor Alexander Walker und setzte die Behörde darüber in Kenntnis, dass die der FDA vorgelegten „neuen Sicherheits- und Wirksamkeitsprofile“ nicht das Allerneueste waren. Der Mediziner hatte nämlich mit seinen Kollegen im Auftrag BAYERs die Unterlagen von 67.000 Krankenhaus-PatientInnen analysiert und im Falle einer Behandlung mit TRASYLOL eine erhöhte Sterblichkeitsrate sowie ein größeres Risiko für Nierenversagen, Schlaganfälle und Herzerkrankungen festgestellt.

Kleinlaut räumte BAYER ein, die FDA „versehentlich“ nicht über die Arbeit von Walker & Co. informiert zu haben und entschuldigte das mit der Vorläufigkeit der Resultate. Was allerdings an dokumentierten Todesfällen vorläufig sein soll, dafür blieb der Leverkusener Multi die Erklärung schuldig. Entsprechend zurückhaltend war die Reaktion auf das Eingeständnis. „BAYERs schlappe Entschuldigung für das Zurückhalten von Daten (...) überzeugt nicht“, schrieb etwa die New York Times. Auch das Komitee-Mitglied Dr. Michael Lincoff von der Cleveland-Klinik akzeptierte diese nicht. „Wir haben den ganzen Tag darüber gesprochen, dass wir aktuelle Untersuchungen benötigen. Es ist undenkbar, dass die Repräsentanten von BAYER von der Existenz der Studie oder der Relevanz für das Gremium nichts gewusst haben“. Und der Rechtsanwalt Jason Mark meinte, wenn die FDA die Entschuldigung annehme, könne sie sich gleich auflösen und ihre Angestellten auf die Gehaltsliste der Konzerne setzen, dann wüsste wenigsten jeder, woran er ist.

Der Skandal hat die Glaubwürdigkeit der US-Gesundheitsbehörde schwer erschüttert, denn was BAYER recht war, wird anderen Pharmafirmen billig gewesen sein. Ohnehin war in den letzten Jahren immer wieder Kritik an dem viel zu laxen Zulassungsprozedere der FDA laut geworden. Darum fordern Kommissionsmitglieder wie der Mediziner John R. Teerlink, es nicht bei einer Rüge zu belassen und BAYER hart zu bestrafen. Mit Sammelklagen von TRASYLOL-Opfern sieht sich der Pharmariese ohnehin schon konfrontiert, und das Verheimlichen belastenden Materials dürfte seinen Stand vor Gericht nicht gerade erleichtern, wie schon der Konkurrent MERCK im Fall von „VIOXX“ erleben musste. Der Konzern hat in jedem Fall schon einmal vorgesorgt und den „Fehler“ nach bewährter Methode zwei Angestellten in die Schuhe geschoben und beide entlassen. Ob BAYER die RichterInnen mit diesem Bauernopfer besänftigen kann, bleibt abzuwarten.

BAYER hat diese kriminelle Energie für ein Präparat entfaltet, das mit einem Umsatz von 200 Millionen Euro lediglich einen Anteil von drei Prozent am Pharma-Umsatz hatte. Allerdings arbeitet der Multi ständig an Indikationserweiterungen und hat sich von einem positiven FDA-Votum bessere Vermarktungschancen versprochen. Bereits einmal ist das Unternehmen dafür über Leichen gegangen. Mitte der 60er Jahre testete BAYER dem Buch „Gesunde Geschäfte“ zufolge das ursprünglich nur zur Behandlung von Entzündungen der Bauchspeicheldrüse zugelassene Mittel als Therapeutikum für Schockzustände nach Unfällen. Die Ergebnisse versetzten den Auftraggeber in einen Schockzustand: Unter TRASYLOL erhöhte sich die Sterberate signifikant. Aber der Pillenriese blies das Ganze daraufhin nicht etwa ab, sondern manipulierte die Zahlen und holte die Pharma-Opfer statistisch wieder zu den Lebenden zurück - und BAYERs Ausführungen über die „Vorläufigkeit“ der Resultate Walkers ließen ähnliche „Nachbesserungen“ befürchten. Da es bei TRASYLOL „immer das Problem mit negativen Meinungsbildnern“ gab, kaufte sich der Konzern zudem einfach einen positiven. „Der Professor Blümel hat uns sehr geholfen“, packte ein Insider aus, „ ...Er hat uns zwar ganz schön gemolken, aber er hat auch etwas getan für uns, das muss man schon sagen“ (1).

Ob die bundesdeutschen Behörden dieser Skrupellosigkeit etwas entgegenzuhalten haben, erscheint zweifelhaft. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) hatte nach den alarmierenden Studien ebenfalls eine neue Sicherheitsbewertung vorgenommen. Die Berichte über Nierenschädigungen veranlassten das Haus aber lediglich, das Anwendungsgebiet der Arznei zu beschränken und die Liste der Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel zu erweitern. Die zahlreichen Überempfindlichkeitreaktionen will es ausgerechnet mit Hilfe BAYERs in den Griff bekommen. „Das BfArM prüft derzeit Vorschläge von BAYER HEALTHCARE, wie die Zahl der Überempflindlichkeitsreaktionen in der EU so weit wie möglich, möglicherweise durch einen obligatorisch durchzuführenden immunologischen Test, gesenkt werden kann“, heißt es auf der Webpage. Für den Leverkusener Multi kann es also nur den PatientInnen selber liegen, wenn es zu Unverträglichkeiten kommt. Eine durchschaubare Strategie, aber für das Bundesinstitut offenbar nicht durchschaubar genug. Es lobt sich im Fall „TRASYLOL“ sogar noch selber dafür, dass es „in der Lage ist, rasch auf neue Informationen über relevante Arzneimittelrisiken zu reagieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen“.

Auf die „neuesten“ neuen Informationen, die BAYER der Institution wie den KollegInnen aus den USA vorenthalten hatte, reagierte das Bundesinstitut bisher allerdings nicht. Eine Anfrage von Stichwort BAYER blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

(1) zit. n. Gesunde Geschäfte, Kurt Langbein et. al., S. 152

Nach BAYERs SCHERING-Deal:

Noch mehr bittere Pillen

Die Übernahme des Pharma-Unternehmens SCHERING macht den Leverkusener Multi zum größten Arzneihersteller der Bundesrepublik. Dabei schluckte der Konzern so manche bittere Pille - nicht nur im wörtlichen Sinn. Auch Hypotheken aus der NS-Vergangenkeit lasten auf dem Berliner Konzern und „bereichern“ so BAYERs IG-FARBEN-Erbe.

Von Jan Pehrke

1851 kaufte Ernst Schering eine Apotheke und legte damit den Grundstein zur Geschichte des Berliner Pharma-Konzerns. Bald darauf gründete er eine Fabrik zur Herstellung von Arzneistoffen und Chemikalien, die er 1871 in eine Aktiengesellschaft umwandelte. Nach dem Ersten Weltkrieg geriet diese in ökonomische Schwierigkeiten und verlor ihre Selbstständigkeit. Die OBERSCHLESISCHEN KOHLEWERKE übernahmen die Aktienmehrheit. Erst seit 1937 firmiert SCHERING wieder unter eigenem Namen.

Auch sonst gedieh das Unternehmen während der nationalsozialistischen Zeit. Es profitierte von der „Arisierung“ jüdischen Besitzes und erwarb die Firmen DEGEWOP und SCHERK sowie einige Berliner Apotheken zum „Schnäppchenpreis“. Durch die Beschlagnahme von „Feindvermögen“ erhielt SCHERING Aktien der holländischen Firma BROCADES, und die Raubzüge der Nazis im Osten bescherten dem Konzern die tschechoslowakischen Fabriken „Aussig I“ und „Aussig II“. Vor der Beschäftigung von ZwangsarbeiterInnen schreckten die Konzern-Herren ebenfalls nicht zurück.

„Negative Bevölkerungspolitik“

Und schließlich unterstützte das als „kriegswichtiges Unternehmen“ eingestufte SCHERING-Werk die NS-Vernichtungspolitik. Diese beschränkte sich nämlich nicht nur auf das Töten „unwerten Lebens“; sie wurde auch „präventiv“ tätig. „Unter Zerstörung verstehe ich nicht unbedingt die Ausrottung dieser Menschen. Ich werde einfach systematische Mittel anwenden, den Nachwuchs dieser Bevölkerung zu unterbinden“, sagte Adolf Hitler und setzte auf willige Helfer unter den Medizinern. Einen solchen fand er in Professor Carl Clauberg. Während seiner Zeit an der Universität Kiel leitete er für SCHERING die klinische Erprobung der Hormon-Präparate PROGYNON und PROLUTON. Später arbeitete der mit einem Jahressalär von 21.144 Reichsmark bestbezahlteste externe Mitarbeiter des Konzerns an einer Technik zur Massensterilisation.

Das brachte ihm ein Empfehlungsschreiben des SS-Reichsarztes Ernst Grawitz an Himmler ein. „Bei der unerhörten Bedeutung, die ein solches Verfahren im Sinne einer negativen Bevölkerungspolitik haben würde, ... erlaube ich mir daher, Reichsführer, den Vorschlag, Prof. Clauberg ein entsprechendes Forschungsinstitut in oder bei Königshütte einzurichten und diesem ein Frauenkonzentrationslager für etwa zehn Personen anzugliedern“, heißt es darin (1). Ein Jahr später, nach dem Scheitern der Experimente von Dr. Madaus, darf Clauberg Himmler im Führerhauptquartier persönlich seine Pläne zur Sterilisierung von Männern mittels Röntgenstrahlen und der von Frauen mittels einer Reizflüssigkeitsinjektion unterbreiten. Im Herbst 1942 macht sich der inzwischen zum SS-Brigadeführer aufgestiegene Clauberg gemeinsam mit dem bei SCHERING wegen Krankheit beurlaubten Paul Göbel im KZ Auschwitz-Birkenau an die Arbeit, wobei ihm die Berliner Zentrale die benötigten Medikamente und Röntgenkontrastmittel liefert. Hatte Clauberg ab 1938 bereits hochdosiertes PROGYNON und PROLUTON ohne Rücksicht auf Verluste an Frauen getestet, so ging er bei den Menschenversuchen im KZ noch rücksichtsloser vor. „Nach dem Erwachen lag ich wieder auf meiner Pritsche und war im Unterleib vollkommen verblutet. Ich bekam dann so furchtbare Schmerzen, dass ich mich wand wie eine Schlange. Ich grub mir vor Schmerzen die Fingernägel ins Fleisch.“, beschreibt Rosa Finkelstein ihr Martyrium. Die Gesundheitsschädigungen der Opfer reichen von Blasenkrankheiten, Unterleibsabszessen, Verdauungsproblemen, Sexualstörungen bis zu Unterleibskrebs.

Keine Stunde Null

Einige haben über ihre Pein auch den Verstand verloren, wie die von dem Publizisten Ernst Klee im Vorwort seines Standardwerkes „Auschwitz - die NS-Medizin und ihre Opfer“ beschriebene Frau. Bei einer polizeilichen Vernehmung konnte sie nur noch zusammenhanglos von einem Dr. Clauberg und einem ihr angeblich in den Bauch eingesetztes lebendiges Kaninchen fabulieren - offenbar eine fehlgeschlagene Verarbeitung ihres Schicksals als menschliches Versuchskaninchen. Klee beginnt sein Werk mit dem Hinweis: „In diesem Buch genannte Mediziner haben nach eigener Aussage niemals gegen ärztliches Ethos verstoßen.“ Ebendies reklamierte SCHERING nach dem Krieg auch für Dr. Clauberg. Er habe sich „mit dem Thema Sterilisierung nach den damaligen ethisch-medizinischen Richtlinien“ befasst und keine „verbrecherischen Handlungen“ begangen. „Am Interesse eines pharmazeutischen Forschers an einer für Patientinnen operationslosen und damit u. U. komplikationsärmeren Sterilisierung allein kann noch kein Interesse an einer politisch intentierten Zwangssterilisation abgelesen werden (was in der heutigen Literatur so gut wie nie bedacht wird)“, befindet der Konzern und muss auch zu einem solchen Urteil kommen. Eine Stunde Null gab es nämlich für das Unternehmen ebenso wenig wie für den Rest der medizinischen Welt. SCHERING profitierte - mit freundlicher Unterstützung der Marshall-Plan-Gelder - weiterhin von seinen Forschungen auf hormonellem Gebiet. Hatte dieser in einem Brief behauptet, die ursprünglich zur Behandlung weiblicher Unfruchtbarkeit bestimmten Mittel PROLUTON und PROGYNON könnten auch den gegenteiligen Zweck erfüllen und Schwangerschaften verhindern, so verfolgte der Pharmariese den von Clauberg und seinen Kollegen eingeschlagenen Weg konsequent weiter und brachte 1961 schließlich europa-weit die erste Verhütungspille heraus. Heutzutage ist das Unternehmen Weltmarktführer in diesem Segment, aber auch weiterhin mit der dunklen Vergangenheit Claubergs konfrontiert: Noch in diesem Jahr musste sich ein US-Gericht mit der Schadensersatzsklage des im KZ unfruchtbar gemachten Simon Rozenkier gegen SCHERING (und BAYER) befassen - lehnte diese allerdings mit Verweis auf den Entschädigungsfonds der bundesdeutschen Wirtschaft ab.

Die erste Pille

So gut die Pille den FinanzbuchhalterInnen schmeckte, so bitter stieß sie vielen Frauen auf. Das von SCHERING als „supersanft“ vermarktete Präparat FEMOVAN etwa erwies sich in seiner Wirkungsweise als nicht gerade zimperlich. Die „niedrigst dosierte Antibabypille“ führte bei vielen Komsumentinnen zu Herzkreislauf-Problemen. In England ereignete sich sogar ein Todesfall: Eine 19-jährige bekam zunächst eine Venenthrombose, dann eine Lungenembolie und starb. Die bundesdeutschen Aufsichtsbehörden erhielten bis Ende 1989 119 Meldungen über solch thromboembolische Nebenwirkungen. Der Vorstand aber schaltete auf stur. „Es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkungen“, beschied der Vorstandsvorsitzende Guiseppe Vita einem Vertreter des SCHERING-kritischen Netzwerkes SCHAN auf der Hauptversammlung im Jahr 1989. Bei dem Fall einer Frau, die nach der Einnahme des Verhütungsmittels einen Hirninfarkt erlitten hatte, machten Unternehmenssprecher ihren hohen Cholesterinspiegel für den Gehirnschlag verantwortlich, obwohl dieser nach der Absetzung der Pille sofort von 236 auf 176 sank und erhöhte Blutfettwerte eine bekannte Nebenwirkung von Kontrazeptiva sind.

Der durch SCHAN aufgebaute öffentliche Druck bewog die Unternehmensleitung dann aber doch, den Endokrinologen Prof. Dr. Herbert Kuhl mit einem Gutachten über die Risiken und Nebenwirkungen von FEMOVAN im Vergleich zu dem Präparat MARVELON zu beauftragen. Es räumte kräftig mit dem Mythos um die „niedrigst dosierte Antibabypille“ auf. „Auch neue, extrem niedrig dosierte Gestagene (weibliches Keimdrüsenhormon, Anm. SWB) sind keine Wundersubstanzen (...), ihre starke orale Wirkung beruht in erster Linie auf ihrer langsamen Inaktivierung in der Leber und der dadurch verzögerten Ausscheidung, die - wie im Falle des Gestodens - eine für die geringe Dosis von 75 µg außergewöhnlich hohe Serumkonzentration zur Folge haben kann“, hieß es in dem Gutachten. Bei FEMOVAN war diese vier- bis fünfmal höher als bei MARVELON. SCHERING bestritt die Ergebnisse und fertigte eine hauseigene „Null Problemo“-Untersuchung an. Trotzdem dauerte es noch fast 10 Jahre, bis das „Bundesinstitut für Arzneien und Medizinprodukte“ zögerlich an der Reißleine zog und es MedizinerInnen wenigstens untersagte, Erstanwenderinnen FEMOVAN zu verschreiben.

Der Ruf der anderen „Supersanften“, TRIQUILAR und YASMIN, steht dem von FEMOVAN kaum nach. TRIQUILAR lässt ebenso wie FEMOVAN den Blutfettspiegel steigen, was Arterienverkalkung befördert und so das Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle erhöht. Der SCHERING-Konzern bestritt dies und legte zum Beweis eine Studie seines Mitarbeiters Prof. Michael Briggs vor, die sich jedoch später als Fälschung erwies. „Für die von SCHERING beanspruchte Stoffwechselneutralität von TRIQUILAR ergeben sich in der Literatur keine legitimierten Hinweise“, urteilte das arznei-telegramm deshalb und nennt kardiovaskuläre Komplikationen, Gebärmuttererkrankungen und Zystenbildungen als Nebenwirkungen. Auf die Hauptwirkung „Schwangerschaftsverhütung“ ist indes nur bedingt Verlass - wie auch bei dem Pessar MIRENA, unter dessen Anwendung es häufig zu gefährlichen Bauchhöhlenschwangerschaften kommt.

Auch bei YASMIN rät die Fachzeitschrift zu Zurückhaltung und führt die Gegenanzeigen „Kopf- und Brustschmerz“, „Übelkeit“, „Migräne“ und „Depressionen“ als Gründe auf. Zudem macht das Blatt auf die chemische Verwandtschaft des Inhaltsstoffes Drospirenon mit Spironolakton aufmerksam, dessen pharmakologische Verwendung nach Studien zum Krebsrisiko starken Auflagen unterliegt. Aber SCHERING störte das alles nicht. Der Konzern rührte mit Verweis auf eine angeblich diätische Wirkung des Kontrazeptivums kräftig die Werbetrommel, was Schlagzeilen wie „neue Anti-Baby-Pille macht sogar schlank“ produzierte. Durch den Presserummel um SCHERINGs YASMIN und das JENAPHARM-Präparat PETIBELLE sah sich das arznei-telegramm zum Eingreifen gezwungen und wandte sich mit einer Blitz-Meldung an die Öffentlichkeit. Mit Verweis auf die fehlenden Warnhinweise hieß es darin: „Bei dieser dürftigen Risikoinformation halten wir den Gebrauch von PETIBELLE und YASMIN, die offensichtlich den Lifestyle-Bereich abdecken sollen, für nicht begründbar“. Am ökonomischen Erfolg änderte diese Intervention freilich nichts: YASMIN ist Weltmarktführer unter den Verhütungsmitteln, und BAYER folgte bei der Kaufentscheidung nicht zuletzt dem Lockruf dieses Goldes.

Bevölkerungskontrolleur SCHERING

Die Pille hat die sexuelle Revolution mitausgelöst, was nicht unbedingt im Sinne der Erfinder war. Diese empfanden sich zum Teil eher als Claubergs Brüder im Geiste, da ihnen auch nach einer „negativen Bevölkerungspolitik“ der Sinn stand. Als Objekte galten ihnen aber nicht mehr Juden, sondern die Menschen in der Dritten Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nämlich für sie plötzlich zuviel davon, die Rede von der „Bevölkerungsexplosion“ ging um. Auf den Gedanken, mit einer gerechteren Verteilung der Güter und einer konsequenten Entwicklungshilfe-Politik vielleicht auch die „Überzahl“ satt zu machen, kamen ForscherInnen und PolitikerInnen nicht. „Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, meinte etwa der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson (2).

Die „Worchester Foundation for Experimental Biology“ legte ihr Geld deshalb ab 1951 in der Pharmaforschung an und machte den Biochemiker Gregory Pincus so zu einem der Väter der Pille. Der „Population Council“ von John Rockefeller III zeigte sich gleichfalls großzügig und finanzierte die Entwicklung zahlreicher Kontrazeptiva bis hin zu „Innovationen“ wie dem auch von SCHERING vertriebenen Implantat NORPLANT mit. Sogar auf ganz praktischem Gebiet kam Clauberg wieder zu Ehren. Jüngere GynäkologInnen entwickelten seine an KZ-Häftlingen erprobte „Verschweißmethode“ weiter und machten daraus ein Instrument zur Bevölkerungskontrolle in der „Dritten Welt“. Für SCHERING und die anderen Pharmariesen bahnte sich hier ein Milliardengeschäft an, ein hoch subventioniertes überdies. So gab die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits 1990 drei Millionen Dollar für den Vertrieb von Verhütungsmitteln aus, und der SCHERING freundlich verbundene Reproduktionsforscher Egon Diczfalusy sorgte als WHO-Berater dafür, dass die Berliner dabei nicht leer ausgingen. Die Bundesrepublik ließ sich die auswärtige Bevölkerungspolitik schon in jenem Jahr bedeutend mehr kosten: jährlich 50 Millionen Euro. Deshalb hat sich der Berliner Pillenriese schon frühzeitig um gute Kontakte zu den verantwortlichen Ministerien bemüht, die sich immer wieder auszahlten. Kein anderes Unternehmen hat so viele Pillen-Packungen unter das Weltvolk gebracht, umsatzmäßig reichte das allerdings nur zu Platz 3. „Das liegt einfach daran, dass wir viel mit Familienplanungsorganisationen zusammenarbeiten und dann die Zykluspackungen zu geringen Kosten abgeben“, erläutete die SCHERING-Sprecherin Klutz-Specht in dem 1992 erschienenen SCHAN-Buch „SCHERING - die Pille macht Macht“ diese Geschäftspolitik (3).

Als eine solche politischen Landschaftspflege verstand BAYER-SCHERING es sicherlich auch, im Oktober 2006 gemeinsam mit dem „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) die Tagung „International Dialog on Population and Sustainable Development“ auszurichten. Außenpolitisch legten die Arznei-Hersteller eine ähnliche Aktivität an den Tag. Sie bauten beispielsweise über Jahre hinweg Beziehungen zum Gesundheitsministerium von Bangladesh auf, das sich infolgedessen bei der „Gesellschaft für technische Zusammenarbeit“ (GTZ) erfolgreich für das Unternehmen stark machte. Bald pumpte SCHERING 600.000 Pillen in den „gigantischen Fruchtbarkeitsmarkt“. Die Bangladesher Frauen wussten allerdings noch gar nichts von ihrem Glück. Nach Recherchen des GTZ-Mitarbeiters vor Ort waren nur rund 15 Prozent der Angesprochenen bereit, empfängnisverhütende Mittel einzunehmen. Deshalb wollte er sich auch nicht als Pharma-Drücker betätigen und kündigte. „Es ist die schiere Perversion, weiter in diese Programme zu investieren, die nicht dazu beitragen, die Strukturen für die Mehrheit der unterdrückten Bauern und Frauen (...) zu verändern“, resümierte er (4).

Und was SCHERING im Laufe der Jahre so alles auf die „gigantischen Fruchtbarkeitsmärkte“ der „Drittweltländer“ warf, entsprach oft nicht den gängigen Standards. Galt den Behörden hierzulande die Dreimonatsspritze NORISTERAT wegen des Krebsrisikos nur als „Verhütungsmittel 2. Wahl“, womit es noch glimpflich wegkam, so war es für die armen Staaten gerade gut genug. 1,4 Millionen Ampulen verkaufte SCHERING davon 1982. Auch die Pillen der ersten Generation, die der Konzern daheim schon im firmeneigene Museum SCHERINGIANUM ausstellte, exportierte er noch nach Pakistan.

Test the South

Darüber hinaus nutzte die Firma die südliche Halbkugel als riesiges Versuchslabor. Das injizierbare Kontrazeptivum NET-EN testete das Unternehmen noch vor der Genehmigung durch das Bundesgesundheitsamt in Peru und Indien, wo es bei 43 Prozent der Teilnehmerinnen zu schweren Menstruationsstörungen kam. Die Zulassung in der Bundesrepublik erfolgte dann konsequenterweise nur unter strengen Auflagen. Ebenso wenig hatte das Implantat NORPLANT, von der WHO, Rockefellers „Population Council“ und der Industrie gemeinsam entwickelt und von SCHERING für den finnischen Hersteller WYETH in Thailand vertrieben, das OK der bundesrepublikanischen Behörden, als das Berliner Unternehmen es - auf Kosten der WHO - in dem südostasiatischen Land erprobte. Westlichen Gepflogenheiten entsprach die Anwendungsbeobachtung bei weitem nicht. Über mögliche Nebenwirkungen klärten die MedizinerInnen die Teilnehmerinnen, zur Hälfte Prostituierte, nicht auf. Eine gründliche gynäkologische Untersuchung erfolgte ebenfalls nicht, lediglich der Blutdruck wurde gemessen. Über die zahlreichen Frauen, die das Implantat dankend zurückgaben, schwieg die mit den Tests beauftragte Klinik. „Nicht ein einziger Fall davon steht in den Klinik-Daten. Als die Krankenschwester erklärte, dass Daten über frühzeitige Entfernung auch schon mal herausgenommen waren, zerstörte sie unsere letzte Hoffnung, herausfinden zu können, wieviele der ursprünglich 101 “Akzeptorinnen„ abgebrochen hatten“, schrieb ein deutsch-thailändisches AutorInnen-Team (5). Die hohe AbrecherInnen-Quote verwundert nicht, denn NORPLANT macht fünf Jahre unfruchtbar. Deshalb erfreut es sich unter BevölkerungspolitikerInnen, die bei der Umsetzung ihrer Programme oftmals wenig zimperlich sind, großer Beliebtheit. Die indonesische Regierung nutzte es beispielsweise großflächig zu einem gegen bestimmte Minderheiten gerichteten politischen Instrument und betrieb eine „ethnischen Säuberung“ in der Gebärmutter. Auch die Nebenwirkungen haben es in sich. Sie reichen von schweren Blutungen über Blindheit bis zu Depressionen.

Diese Rücksichtlosigkeit bei der Vermarktung von empfängnisverhütenden Mitteln steht derjenigen, die SCHERING beim Export anderer Medikamente in „Drittweltländer“ an den Tag legt, kaum nach. Der von der BUKO-PHARMAKAMPAGNE im Jahr 2004 vorgelegte Report „Daten und Fakten 2004 - Deutsche Medikamente in der 3. Welt“ stuft von den 142 in den armen Ländern auf dem Markt befindlichen SCHERING-Arzneien nur 39 als unentbehrlich ein. Ebenso viele bezeichnen die Pharma-KritikerInnen als irrational, darunter z. B. das Abführmittel KANORMAL, das angeblich gegen Blähungen und Völlegefühle wirkende PANKREOFLAT und die in der Bundesrepublik seit 2003 nicht mehr zugelassene Hämorrhoiden-Salbe SCHERIPROCT.

Noch mehr Hormone

Mit seinen Hormon-Präparaten deckt SCHERING noch viele weitere Gebiete der Frauenheilkunde ab. So brachte der Konzern 1950 das Medikament DUOGYNON als Mittel gegen Regelstörungen und als Schwangerschaftstest heraus. Die Wirkstoffkombination aus den Hormonen Gestagen und Östrogen ließ zahlreiche PatientInnen kranke Kinder zur Welt bringen. Viele Babys hatten eine gespaltene Wirbelsäule, einen Wasserkopf, Herzmissbildungen oder deformierte Gliedmaßen. Das rief die INTERESSENSGEMEINSCHAFT DUOGYNON-GESCHÄDIGTER ins Leben, die den Konzern wegen Körperverletzung verklagte. Das Unternehmen jedoch war sich keiner Schuld bewusst, wohl aber des schlechten Rufes von DUOGYNON: SCHERING nannte es kurzerhand in CUMORIT um und hielt es allen Anfechtungen zum Trotz noch bis 1987 auf dem Markt.

Ein besonders dunkles Kapitel im SCHWARZBUCH SCHERING nimmt die Hormonersatztherapie für Frauen in den Wechseljahren ein. Was der Konzern „Menopausen-Management“ nennt, nennen Pharma-KritikerInnen „die Medikalisierung körperlicher Umbruchphasen im Leben von Frauen“ Die Autorin Petra Kolips hat ihr Buch über die Hormonmedikamente deshalb programmatisch „Weiblichkeit ist keine Krankheit“ genannt. Für SCHERING aber machen typische Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen und Schweißausbrüche einen Pharma-Einsatz unausweichlich. Auch kosmetische Gründe lassen einen Griff zu Hormonen angeraten erscheinen: Sie machen angeblich die Haut straffer. Zudem nutzt das Unternehmen die Angst als Verkaufsargument. Angeblich beugen Hormone der Osteoporose vor und wirken präventiv gegen Demenz. Nach Untersuchungen ist das Gegenteil der Fall: Hormone steigern sogar das Risiko, an Demenz zu erkranken. „Ein riesiges, unkontrolliertes Experiment mit den Frauen“ nennt das arznei-telegramm deshalb das „Menopausen-Management“. Bei vier Millionen Anwenderinnen in der Bundesrepublik schätzt eine Expertise die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle auf 3.000 und die Zahl der Thrombosen auf 7.000. Zudem erhöhen die Hormontherapien das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. MedizinerInnen mussten sogar eine Studie abbrechen, die beabsichtigte, das genauer zu ergründen, weil dieser Zusammenhang schon früh offen zu Tage trat und die ForscherInnen die Frauen nicht länger einer Gesundheitsgefährdung aussetzen wollten. Und trotz all dieser Befunde raten Fachverbände wie die „Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe immer noch nicht von den Produkten ab. Auch die zuständigen Stellen können sich dank der Lobby-Aktivitäten SCHERINGs noch immer nicht zu einem Verbot der Hormonersatztherapie entschließen.

Daneben bietet SCHERING noch Spezialtherapeutika wie das gentechnisch mittels E.-Coli-Bakterien produzierte BETAFERON gegen Multiple Sklerose, Krebsmedikamente, Wachstumsfaktoren und Röntgenkontrastmittel wie ULTRAVIST an, das der Konzern Mitte des Jahres zurückrufen musste, da in dem Medizinprodukt kleine Partikel zu Kristallen zusammengeklumpt sind, was Arterien verstopfen und so Thrombosen auslösen könnte.

Über die Produktpalette des nun zu BAYER gehörenden Unternehmens fällt Ulrich Möbius vom arznei-telegramm im Vorwort des bereits zitierten SCHAN-Buches ein vernichtendes Urteil. “Das Symptom der Sorglosigkeit - um nicht zu sagen, das Syndrom ungezügelter Profitgier - zieht sich wie ein roter Faden durch die Pharmadivision von SCHERING", schrieb der Pharmakologe. Der Konzern reagierte prompt. Er versuchte, das Buch verbieten zu lassen.

Anmerkungen

(1) zit. n. Ernst Klee, Auschwitz - Die NS-Medizin und ihre Opfer, S. 436

(2) zit. n. Josefa Wittenborg u. a., SCHERING - Die Pille macht Macht, S. 61

(3) zit. n. Josefa Wittenborg u. a., SCHERING - Die Pille macht Macht, S. 53

(4) zit. n. Josefa Wittenborg u. a., SCHERING - Die Pille macht Macht, S. 55

(5) zit. n. Josefa Wittenborg u. a., SCHERING - Die Pille macht Macht, S. 59

(Beide Bücher sind über den J5A-Versand erhältlich - www.j5a.net)

Störfall im Baytowner BAYER-Werk

Der große Knall

Wieder hat es bei BAYER in Baytown einen Störfall gegeben: Ende September explodierte in dem texanischen Werk eine Produktionsanlage für hochgiftiges Toluylendiisocyanat (TDI). Neben krebserregenden Chemikalien traten mehrere Tonnen Ammoniak aus. Die Anlage steht seither still. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) fordert seit Jahren eine Umstellung der TDI-Produktion auf weniger gefährliche Verfahren, was der BAYER-Konzern beharrlich ablehnt.

Von Philipp Mimkes

Baytown gehört nach Aussage der US-Umweltbehörde EPA zu den „Ten Most Polluted U.S. Cities“, also den schmutzigsten Städten der Vereinigten Staaten. BAYER betreibt dort zwei der weltweit größten TDI-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 200.000 Tonnen pro Jahr. Immer wieder kommt es auf dem BAYER-Gelände zu Zwischenfällen. So explodierte im Februar 2004 eine Produktionsanlage für Toluylendiamin (TDA), einem Vorprodukt für Schaumstoffe. Die austretenden Stoffe explodierten, die Druckwelle war kilometerweit zu spüren. Im vergangenen Jahr starb ein Monteur, nachdem er von austretenden Chemikalien verätzt worden war. Die US-Arbeitsschutzbehörde OSHA strengte eine Untersuchung an und stellte „ernsthafte Verstöße“ gegen Sicherheitsbestimmungen fest, aufgrund derer eine „hohe Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls oder ernsthafter körperlicher Schäden“ bestand. Die Werksleitung „kannte die Risiken oder hätte diese kennen müssen“, weswegen die Behörde eine Geldstrafe gegen BAYER verhängte.

Der jüngste Zwischenfall ereignete sich am 26. September. Wieder gab es einen heftigen Knall. Ein mit TDI und Orthodichlorbenzol befüllter Reaktor platzte, eine Chemikalien-Wolke stieg in den Himmel. Andrea Murrow von der „Texas Commission on Environmental Quality“ bezeichnete die ausgetretenen Gase als „extrem reizend für Bindehaut und Schleimhäute“. Die Druckwelle der Detonation zerstörte mehrere Leitungen eines benachbarten Kessels, in dem sich rund 15 Tonnen Ammoniak befanden. Mehrere Tonnen des giftigen Gases traten aus. Mehr als zwanzig Arbeiter mussten mit Sauerstoff versorgt und im Krankenhaus behandelt werden, ein Mitarbeiter erlitt Verbrennungen.

OSHA-Beamte starteten unmittelbar eine Untersuchung der Unfall-Ursachen. Auch BAYER flog ExpertInnen aus Deutschland zur Analyse des Schadens ein. Prof. Dr. Jürgen Rochlitz, Mitglied der „Kommission für Anlagensicherheit“ beim Bundesumweltministerium, kritisiert die Häufung von Störfällen bei BAYER: „Es wird Zeit, dass BAYER vor allem im Ausland das Sicherheitsmanagement einer eingehenden Prüfung unterzieht, damit endlich ein spürbarer Rückgang von Schadens- und Umweltereignissen eintritt. Dies gilt vor allem für die besonders kritischen Produktionsbetriebe wie die von TDI“.

Klage eingereicht

Die Anlage in Baytown muss für rund vier Monate geschlossen werden. Die Weltmarkt-Preise für TDI zogen nach der Explosion wegen befürchteter Lieferengpässe an. Die taiwanesische Firma NAN YA PLASTICS CORPORATION gab bekannt, kurzfristig die Kapazitäten zu erhöhen. BASF und DOW CHEMICAL kündigten eine Machbarkeitsstudie für eine neue TDI-Fabrik an, die mit einer Jahreskapazität von 300.000 Tonnen die größte der Welt wäre.

19 Arbeiter des Werks Baytown reichten wenige Tage nach dem Störfall eine Schadensersatzklage ein, 13 weitere Arbeiter folgten eine Woche später. Byron Buchanan, Anwalt der Geschädigten, wirft dem Unternehmen grobe Fahrlässigkeit vor: „Wenn BAYER angemessene Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet hätte, wäre diese Explosion niemals geschehen“. Nach Aussage des Anwalts gab es bereits im Vorfeld Probleme mit der Anlage, ohne dass diese abgeschaltet worden wäre. Buchanan beantragte einen gerichtlichen Beschluss, laut dem der Konzern die zerstörten Anlagenteile vorerst nicht abräumen durfte. Hierdurch sollten GutachterInnen der Kläger die Gelegenheit bekommen, den Ort des Geschehens zu untersuchen.

Zeitbombe Phosgen

Hierzulande wird TDI, ein Vorprodukt zur Herstellung von Polyurethan-Schaumstoffen, in Dormagen und Brunsbüttel von BAYER sowie in Schwarzheide von der BASF gefertigt. Die höchste Kapazität hat die Anlage in Dormagen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN machte am Tag nach der Explosion darauf aufmerksam, dass sich die TDI-Produktion in Dormagen unter freiem Himmel befindet und nur wenige hundert Meter von der Wohnbevölkerung entfernt liegt. Ein Unfall wie in Baytown könne daher schwerwiegende Folgen für die Anwohner haben, vor allem auch, weil in den TDI-Produktionsanlagen das Lungengift Phosgen zum Einsatz kommt, das Militärs im 1. Weltkrieg als Giftgas einsetzten - als „Grünkreuz“ erlangte es traurige Berühmtheit.

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) fordert seit Jahren ein generelles Ende der Phosgen-Chemie. Einen ersten Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung um den Giftstoff, als BAYER Ende der 90er Jahre eine TDI-Fabrik in Taiwan plante. Die taiwanesische Regierung wollte das Projekt ohne lästige Sicherheits-Prüfungen durchwinken und gewährte großzügige Subventionen. Der Fall wurde jedoch zum Politikum, als örtliche Bürgerinitiativen mit Unterstützung der CBG auf die Risiken von TDI und Phosgen hinwiesen und ein reguläres Genehmigungsverfahren forderten. Als sich die zuständige Regional-Regierung der Forderung anschloss und in Bürgerversammlungen eine phosgenfreie Produktion angemahnt wurde, cancelte BAYER das Milliarden-Projekt. Mittlerweile baut der Konzern die Anlage im chinesischen Shanghai, wo keine lästigen Bürgerproteste drohen, um seine Position als Weltmarktführer zu halten.

In der Bundesrepublik kam der „Bund/Länderausschuss Chemikaliensicherheit (BLAC) schon vor sechs Jahren unter Leitung des hessischen Umweltministeriums zu dem Ergebnis, dass eine großtechnische Herstellung von TDI ohne Phosgen möglich sei. Der von dem BLAC vorgelegte Bericht „Bewertung von wesentlichen Anwendungsgebieten der Chlorchemie“ fordert, dass für Neuanlagen phosgenfreie Verfahren zur großtechnischen Anwendung weiter entwickelt werden sollten. Trotzdem setzt BAYER weiter auf die Phosgen-Chemie. In den letzten Jahren baute der Konzern mehrere Anlagen, in denen Phosgen als Vorprodukt eingesetzt wird. Bei einer Lebensdauer der Anlagen von 25 – 35 Jahren wird das Sicherheitsrisiko daher noch Jahrzehnte bestehen bleiben.

BAYER macht weiter

Die CBG machte die Öffentlichkeit in einer Presseerklärung zum Baytowner Störfall erneut auf die tickende Zeitbombe aufmerksam. Eine internationale Presse-Agentur griff diese Stellungnahme auf, woraufhin Medien in Europa und den USA - darunter das Wirtschaftsmagazin Forbes – über die Problematik berichteten. Den anschließenden Fragen der Presse nach Phosgen wich der Konzern jedoch aus: BAYER wolle an dem bestehenden Produktionsprozess festhalten, so ein Sprecher des Unternehmens. Die Risiken seien beherrschbar, da „Phosgen bei der Produktion von TDI eingesetzt wird, aber in sehr kleinen Mengen“.

Fragt sich nur, was genau „sehr kleine Mengen“ sind. Den exakten Umfang der Phosgenproduktion gibt BAYER zwar auch auf mehrmalige Nachfrage hin nicht bekannt. In jedem Fall sind es aber sowohl in Baytown wie auch in Dormagen und Uerdingen mehrere zehntausend Tonnen pro Jahr. In Anbetracht dessen, dass Phosgen schon im Gramm-Bereich tödlich wirken kann, beruhigt die Aussage, dass der Gefahrstoff „just in time“ bereit gehalten wird – also nur in den gerade benötigten Mengen – nicht. Bei einer Anfrage zur Phosgen-Produktion im BAYER-Werk Uerdingen bekannte der Konzern nämlich vor einigen Jahren, dass sich auch bei einer „just in time“-Produktion rund 34 Tonnen des Giftgases in den Leitungen befinden. Im worst case, einem Bruch phosgengefüllter Leitungen oder einem Flugzeugabsturz, ist auch dies eine tödliche Bedrohung.

BAYERs LL601 ist überall

Reis mit Scheiß

Wenn es noch eines Beweises für die Unbeherrschbarkeit der Gentechnologie bedurfte, dann hat ihn der Leverkusener Multi jüngst erbracht: In 33 von 162 Lebensmittelproben fanden sich Spuren von seinem nicht zum Verzehr zugelassenen Genreis LL601. Wie er dort hineingelangt ist, konnte Konzern-Chef Werner Wenning zwar nicht sagen, aber eines wusste er genau: „Wichtig ist festzustellen, dass die US-Behörden bestätigt haben, dass es hier für die Gesundheit und für die Umwelt keinerlei Belastungen gibt“. Darum will das Unternehmen aus dem Schaden auch nicht klug werden und kündigte stattdessen unmittelbar nach dem Gen-GAU an, das Geschäft mit Reis und anderen Saaten noch ausbauen zu wollen.

Von Jan Pehrke

Nach dem Gammelfleisch-Skandal kam der Genreis-GAU. In 33 von 162 Reispackungen auf bundesdeutschen Supermarkt-Regalen fanden sich Rückstände von BAYERs gentechnisch gegen das Antiunkrautmittel LIBERTY LINK immun gemachter Sorte LL601. Dort hätte die nirgendwo auf der Welt zum Verzehr zugelassene BAYER-Kreation vermutlich auch noch sehr lange gestanden, wenn nicht eine zufällige Entdeckung auf die BAYER-Spur geführt hätte, denn die Staatliche Lebensmittelaufsicht hätte UNCLE BEN das Leben nie schwer gemacht.

Im Januar 2006 bemerkte ein Reis-Verarbeiter eine gentechnische Verunreinigung seiner Ware. Er wandte sich umgehend an den Exporteur, das US-Unternehmen RICELAND FOODS. Der Konzern schaltet ein Labor ein, das in dem Reis auch ein LIBERTYLINK-resistentes Protein nachweist. Die WissenschaftlerInnen vermuten zunächst, LL-Baumwolle oder LL-Soja made by BAYER hätten sich unter die Ernte gemischt, denn der Genreis des Multis besitzt gar keine Zulassung. Erst im Mai ergeben Untersuchungen eine flächendeckende Verunreinigung der US-amerikanischen Reis-Ernte mit LL601. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. RICELAND FOODS kontaktiert BAYER CROPSCIENCE. Der Konzern informiert die US-Behörden, die wiederum die Europäische Union in Brüssel über den Vorfall in Kenntnis setzen. Am 23. August erlässt diese ein Importverbot für US-amerikanischen Langkorn-Reis. Nur noch negativ auf LL601 getesteter Reis darf die Grenzen passieren. Die Kosten von rund 200 pro Prüfverfahren haben die Reismühlen als Importeure zu tragen, ordnet die Kommission an.

LL601 ist überall

Nach dem Glauben der Euro-BürokratInnen hatte sich die Festung Europa damit mal wieder als wehrhaft erwiesen. Aber GREENPEACE zweifelte daran. Die Initiative ließ Reis aus bundesdeutschen Supermärkten auf LL601-Rückstände analysieren und wurde bei ALDI fündig. Das Unternehmen wies die Vorwürfe umgehend zurück. „Laut unseren Untersuchungen gibt es bei ALDI NORD bislang keine Befunde auf Genreis“, so eine Sprecherin. Auch BAYER zweifelte das Ergebnis an: „Wir wissen nicht, ob GREENPEACE die Funde mit von der EU zertifizierten Testmethoden entdeckt hat“. Dass GREENPEACE das gar nicht konnte, wusste der Konzern allerdings ganz genau. Der Multi weigerte sich nämlich zunächst, der Umweltschutzorganisation originale LL601-Proben als Referenzmaterial zur Verfügung zu stellen. Bald aber bestätigte der „Europäische Verband der Reismühlen“ die Arbeit von GREENPEACE. Sie fand den BAYER-Reis in 20 Prozent des untersuchten Materials. Daraufhin reagierte ALDI, ohne jedoch eine Verunreinigung zuzugeben. „Wir haben die Reissorte vorsorglich aus den Regalen genommen, obwohl die von uns veranlassten Tests bislang keine Belastung mit gentechnisch verändertem Reis ergeben haben“, vermeldete die Zentrale. 10.000 Tonnen der Körner verschwanden daraufhin aus den Supermärkten von ALDI & Co., die deshalb einen Verlust von 10 Millionen Euro in ihre Bücher schreiben konnten.

Das Imperium schlägt zurück

Das Kind war also in den Brunnen gefallen. Plötzlich sollte es aber ein ganz liebes Kind sein. Die US-Behörden stellten LL601 innerhalb weniger Wochen einen Persilschein aus, den BAYER umgehend einlöste. „Wichtig ist festzustellen, dass die US-Behörden bestätigt haben, dass es hier für die Gesundheit und für die Umwelt keinerlei Belastungen gibt“, sprach BAYER-Chef Werner Wenning. Die EU schloss sich ihm an. Obwohl die für Lebensmittelsicherheit zuständige Behörde selber einräumte, keine ausreichenden Daten für eine Risikoanalyse zu haben, gab sie vorsorglich Entwarnung. „Besonders dringliche Sicherheitsbedenken“ bestehen ihrer Meinung nach nicht. „Im Klartext: Es wird nicht erwartet, dass jemand tot umfällt, und über alles andere lässt sich keine Aussage machen“, kommentierte der Gen-Ethische Informationsdienst (GID) sarkastisch.

Um die Sicherheitsbedenken weiter zu zerstreuen, lief BAYERs Krisenmanagement auf Hochtouren. Der Konzern tischte zur Hochzeit des Gen-GAUs in der Bild-Zeitung das bekannte Ammenmärchen von der Gentechnik als Lösung des Welthungerproblems auf. Der ehemalige BAYER CROPSCIENCE-Chef Bernward Garthoff spielte in seiner jetzigen Position als Vorstandsvorsitzender der „Deutschen Industrievereinigung Biotechnologie“ die Gefahren herunter und trat unverdrossen weiter für vereinfachte Anbauregelungen ein. Aber das Unternehmen konnte auch ganz grob werden. Als GREENPEACE eine Online-Aktion gegen den Genreis startete, ließ BAYER kurzerhand die Webseite sperren.

LandwirtInnen klagen

Auch gegenüber den massiv von Einkommensverlusten betroffenen LandwirtInnen schlug BAYER eine harte Gangart ein. In den USA sanken die Reispreise nach dem Gen-GAU um 10 Prozent. Zudem brachen wichtige Absatzmärkte in Japan und Europa ein - allein an den bundesdeutschen Importen hatte US-amerikanischer Reis bislang einen Anteil von 25 Prozent. Deshalb reichten Reisbauern und -bäuerinnen aus allen Regionen Nordamerikas Klage gegen BAYER ein. Das Unternehmen hatte das kommen sehen und vorsorglich eine nachträgliche LL601-Zulassung beantragt, um die möglichen Schadensersatzansprüche zu minimieren. „Ein Unternehmen, das sich aus der Verantwortung stiehlt, indem es im Nachhinein eine Vermarktungsgenehmigung für die USA erwirken will, zeigt blanken Zynismus gegenüber den Landwirten, die geschädigt wurden“, wetterte der Grüne Politiker Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, der stellvertretende Vorsitzende des Agrarausschusses des EU-Parlamentes.

In den Prozessen, den hunderte US-FarmerInnen dann auch wirklich per Sammelklagen angestrengt haben, setzt sich der Zynismus des Agroriesen fort. Er gibt allen die Schuld am Gen-GAU - Gott, dem Schicksal und den LandwirtInnen selber - bloss sich selbst nicht. In seiner 30-seitigen Antwort auf die Vorwürfe der Bauern und Bäuerinnen spricht BAYER von „unvermeidbaren Umständen, die niemand hätte verhindern können“, einem „Akt Gottes“ und einer angeblichen „Nachlässigkeit“ der FarmerInnen. „Es ist bedauernswert, dass BAYER, anstatt die Verantwortung zu übernehmen, versucht, den Reisbauern die Schuld zuzuschieben, den Menschen, die am meisten von der Unternehmenspolitik betroffen sind“, sagt der Klägeranwalt Adam Levitt.

Von Louisiana in die ganze Welt?

Die Spuren des Skandals führen indes nicht in den Himmel, sondern nach Louisiana, obwohl hinter dem eigentlichen Tathergang noch viele Fragezeichen stehen. Am 31. August tritt die Louisiana State University mit der Erklärung an die Öffentlichkeit, auf ihrer Reisforschungsstation hätte sich der LIBERTYLINK-Reis 2003 in eine konventionelle Sorte eingekreuzt. Die Universität hatte von 1999 bis 2001 für das Unternehmen AVENTIS CROPSCIENCE, das BAYER im Jahr 2002 übernahm, die Sorten LL601 und LL62 getestet. Obwohl die ForscherInnen die Abstandregelungen eingehalten hatten und Einkreuzungen durch Pollenflug auszuschließen sind, da Reis sich selbst bestäubt, kontamierten die Genpflanzen die Sorte „Cheniere“. Am wahrscheinlichsten erscheint die Hypothese, dass bei der Genreis-Ernte einige Körner am Boden verblieben waren, die dann in später gepflanzten Ackerfrüchten aufblühten. Was auch immer die genaue Ursache gewesen sein mag, der Vorfall zeigt einmal mehr, wie unkontrollierbar die Gentechnik ist. Die industrialisierte Landwirtschaft mit ihren Monokulturen tat dann ein Übriges. Die Hochschule kreierte nämlich eine Hochleistungssorte, die professionellen ZüchterInnen als Basissaatgut diente und so die Pflanzsaison 2005 dominierte.

Gen-Gau, Teil 2

Auch die andere von den WissenschaftlerInnen getestete Sorte sollte aus US-amerikanischen Landen frisch auf dem Tisch der europäischen VerbraucherInnen landen. Im Oktober wiesen französische Behörden Rückstände von LL62 in Ladungen aus den USA nach und informierten die EU-Kommission. Ein noch brisanterer Fund, denn für diesen, ebenfalls gegen den Herbizid-Wirkstoff Glufosinat resistenten Reis hatte BAYER in Brüssel vor drei Jahren einen Antrag auf eine Importgenehmigung gestellt, der kurz vor einer Bewilligung stand. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte die EU bereits im September aufgefordert, Konsequenzen aus dem Fall „LL601“ zu ziehen und LL62 keine Importzulassung zu erteilen. „Der Fall bestätigt alle Befürchtungen: eine gentechnisch veränderte Reissorte landet im Handel, ohne dass die gesundheitlichen Risiken bekannt wären oder eine Genehmigung erteilt wäre. Dies muss Konsequenzen für die Zulassung von Genreis in der EU haben“, hieß es in dem Schreiben. Die Nachricht aus Frankreich zeigte dann die Dringlichkeit der CBG-Forderung.

Politik kapituliert

Aber eine Antwort der EU-Lebensmittelaufsicht EFSA blieb bisher aus. Anderen Laborpflanzen aus dem Hause BAYER, Genraps der Sorten Ms8, Rf3 und Ms8xRf3, hatte sie bereits die Unbedenklichkeit bescheinigt, weshalb der Brüsseler Agrarrat sich auch von dem LL601-Skandal nicht abhalten ließ, für eine Genehmigung zu stimmen. 13 Mitgliedsländer votierten dagegen, brachten aber gegen Verbraucherschutzminister Horst Seehofer und andere keine qualifizierte Mehrheit zustande, weshalb das OK der Kommission nur noch Formsache sein dürfte. „Denn auch, wenn Politiker gerne viel von Verbraucherschutz reden: Handeln tun sie letztlich im Sinne des Geldes“, kommentierte die neue bildpost die Entscheidung treffend.

Seehofer sorgte sogar dafür, dass BAYER künftig vor den finanziellen Folgen von Pleiten, Pech & Pannen aus der Zukunftswerkstatt gefeit ist. In Zukunft haben WissenschaftlerInnen nicht mehr dafür zu haften, wenn sich ihre Testpflanzen unbemerkt ausbreiten und ihre Gentech-Versuche nicht mehr auf den Feldern, sondern bei ALDI stattfinden. Nur noch LandwirtInnen in unmittelbarer Nähe des Versuchsgeländes können jetzt noch Ansprüche geltend machen, nicht aber andere Geschädigte, so sieht es ein am 24. November vorgestelltes Eckpunkte-Papier aus dem Hause Seehofer vor. Das passte den Agromultis natürlich gut ins Konzept. Kein Wunder, denn sie haben es selber passend gemacht. Die Eckpunkte der Eckpunkte zur geplanten „Reform“ des Gentechnikgesetzes lieferte nach einem GREENPEACE zugespielten Papier nämlich die „Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie“. Darin heißt es in einem Ton, der unmissverständlich deutlich macht, wer hierzulande in Sachen „VerbraucherInnenschutz“ das letzte Wort hat: „Die Definition des Inverkehrbringens (§ 3 Nr. 6, § 14) ist dahingehend klarzustellen, dass die Abgabe von Produkten mit Spuren von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) aus genehmigten Freisetzungsversuchen kein Inverkehrbringen darstellt“. Verkehrte Welt, die am selben Tag noch ein wenig verkehrter wurde. Punktgenau am 24. fruchtete nämlich auch BAYERs „Legalize-it“-Kampagne. Die US-Behörden erteilten LL601 nachträglich das Plazet, ohne freilich eine Verträglichkeitsprüfung angestellt zu haben. So schnell kann ein Gen-GAU zu einem beschleunigten Zulassungsverfahren mutieren!

BAYER macht weiter

Damit stärkten die US-amerikanischen BeamtInnen die Verhandlungsposition BAYERs bei den Sammelklagen ungemein. Der Gen-Gigant sieht dann auch gar keinen Grund, eine Kurskorrektur bei der Agro-Gentechnik vorzunehmen. Er hat sogar die Chupze, einen Ausbau des Bereiches anzukündigen. „Auf Basis der guten Ausgangsposition in unseren vier Kernkulturen Gemüse, Reis, Baumwolle und Canola (Raps, Anm. SWB) wollen wir in Zukunft im Saatgutbereich weiter wachsen. Darüber hinaus denken wir über die Erweiterung dieser Aktivitäten um neue Kulturen nach“, sagte BAYER-Vorstand Wolfgang Plitschke am 31. Oktober 2006 auf einem Presseforum zur „BAYER Innovationsperspektive 2006“. Da der Leverkusener Multi dem gid zufolge heute schon die Lizenz zu dem Großteil der 251 bis dato behördlich genehmigten Genreis-Experimente hat, können sich die VerbraucherInnen also noch auf so einiges gefasst machen.

Kranz für Fritz ter Meer

BAYER ehrt Kriegsverbrecher

Alle Jahre wieder zu Allerheiligen schmückt BAYER das Grab des ehemaligen IG-FARBEN-Vorstandsmitglieds und Kriegsverbrechers Fritz ter Meer mit einem großen Kranz.

Von Philipp Mimkes

Für BAYER ist die Vergangenheit noch nicht vergangen. Der Konzern ehrt weiterhin pflichtschuldig die verurteilten Kriegsverbrecher, die einst in seinen Diensten standen. An Allerheiligen ließ das Unternehmen an Fritz ter Meers Grab in Krefeld-Uerdingen wie in den früheren Jahren auch einen Kranz aufstellen.

Ter Meer, geboren 1884, war seit 1925 Vorstandsmitglied der IG FARBEN. Während des 2. Weltkriegs war er verantwortlich für den Aufbau des IG FARBEN-Werks in Auschwitz, in dem rund 30.000 ZwangsarbeiterInnen den Tod fanden. Im Nürnberger IG-FARBEN-Prozess wurde der IG-Vorstand deshalb im Juli 1948 wegen Versklavung und Plünderung zu sieben Jahren Haft verurteilt. In den Vernehmungen gab er zynisch zu Protokoll, den ZwangsarbeiterInnen sei kein besonderes Leid zugefügt worden, „da man sie ohnedies getötet hätte“.

Nach seiner Haftentlassung wurde ter Meer Aufsichtsratsvorsitzender von BAYER. Nach seinem Tod 1967 ehrte BAYER sein Andenken und benannte eine Stiftung zur Förderung von Studierenden in „Fritz-ter-Meer-Stiftung“.

„Für die Opfer der Politik, an der Fritz ter Meer für BAYER mitwirkte, ist es beschämend, dass der Konzern einen Kranz auf das Grab eines verurteilten Kriegsverbrechers legt“, meint der US-Amerikaner David Rosenberg, der in Pittsburgh dem „Komitee für einen angemessenen Umgang mit der Schuld“ vorsaß. „Die verspätete und widerwillige Beteiligung des Unternehmens am Entschädigungsfonds kann ter Meer und BAYER nicht für ihr Verhalten während der Kriegszeit exkulpieren. Schmutzige Hände werden nicht so schnell sauber. Ein Konzern, der ihn immer noch ehrt, erhebt sich über das Urteil der Richter des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses“, so Rosenberg weiter. Der Historiker kritisiert den Umgang des Pharmariesen mit seiner Geschichte, seitdem dieser am Standort Pittsburgh die Jüdische Gemeinde großzügig durch Spenden unterstützte, die Rolle des Unternehmens im Dritten Reich jedoch nicht thematisierte.

Auch Axel Köhler-Schnura von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN protestiert gegen die Vergangenheitspolitik BAYERs: „Es ist unerträglich, dass der BAYER-Konzern einen Kriegsverbrecher wie Fritz ter Meer ehrt und sich zur selben Zeit weigert, die Opfer und ihre Nachfahren angemessen und gerecht zu entschädigen. BAYER muss sich seiner Mitverantwortung für die Terrorherrschaft der Nazis, für Krieg und Zwangsarbeit stellen“. Köhler-Schnura erinnert daran, dass internationale Proteste und eine Reihe von Prozessen in den USA zwar BAYER und die anderen deutschen Multis zwangen, sich ihrer verbrecherischen Nazi-Vergangenheit zu stellen. Aber statt Reue und Einsicht zu zeigen und eine Wiedergutmachung zu versuchen schufen die Firmen in Geheimabsprachen mit der Bundesregierung die Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, welche die Opfer mit beschämenden Brosamen abfand. Die COORDINATION bleibt dabei: Es gibt für BAYER und andere Konzerne keinen Schlussstrich. Die Opfer von Zwangsarbeit, Menschenversuchen und anderen Verbrechen in Konzernverantwortung sowie ihre Nachkommen müssen angemessen entschädigt werden.

AKTION & KRITIK

Kinderarbeit 2006/07

Die Kampagne der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gegen die Kinderarbeit bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO zeigt einige Erfolge. In der Pflanzsaison 2006/07 sank die Zahl der Frondienste auf den Feldern leistenden Jungen und Mädchen auf 50-100, wie Recherchen des indischen Wissenschaftlers Dr. Davuluri Venkateswarlu ergaben. Im Bundesstaat Karnataka hat der öffentliche Druck auf BAYER aber offensichtlich noch nicht genügt. Dort stand das Thema „Kinderarbeit“ für den Leverkusener Multi bei den Verhandlungen mit den Zwischenhändlern und beim Abschluss der Verträge nicht auf der Agenda. Erst nach einer Intervention Venkateswarlus bewegte sich der Konzern. Das von BAYER mit großem Aplomb als Schlüssel des Kinderarbeitsproblems angekündigte „Musterdörfer“-Konzept hat der Konzern Venkateswarlu zufolge nicht umgesetzt. Die Leuchturm-Orte, in denen der Leverkusener Multi seine Zulieferer für den Verzicht auf die Beschäftigung von Minderjährigen mit Bonus-Zahlungen belohnen wollte, blieben Potemkinsche Dörfer. Auch die Spezialschulen, in denen die KinderarbeiterInnen versäumten Lernstoff nachholen können, erfüllen ihren Zweck nicht. Sie erreichen ihre eigentliche Zielgruppe nicht, weil die Jungen und Mädchen als „WanderarbeiterInnen“ von weither zu den Saatgutproduzenten kamen und inzwischen wieder heimgekehrt sind. Ob schließlich die von BAYER beauftragten UnternehmensberaterInnen von ERNST & YOUNG die Richtigen sind, um den Stand der Dinge vor Ort zu „evaluieren“, daran hat Dr. Davuluri Venkateswarlu auch so seine Zweifel.

Jahrestagung 2006

Der mit gentechnisch manipulierten BAYER-Sorten verunreinigte Reis beherrschte lange die Schlagzeilen. Das schon lang vorher festgelegte Thema der diesjährigen Jahrestagung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN(CBG) - „Geniale Geschäfte - vom GenKlau zum GenGau“ - bekam so eine ungeahnte Aktualität. Gregor Kaiser von der BUKO-KAMPAGNE GEGEN BIOPIRATERIE erläuterte in seinem Vortrag „Die Risiken der grünen Gentechnologie“, warum der Fehler im System liegt und die Technologie nicht beherrschbar ist. Wegen einer anderen nicht beherrschbaren Technologie, der Atomkraft, nach dem Tschernobyl-Unglück aufs Land gezogen, droht den Biobauern Lothar Gothe mit den Genpflanzen made by BAYER & Co. nun abermals der „Segen“ des industriellen Fortschritts einzuholen. Äußerst auschaulich berichtete er, wie er sich auf lokaler Ebene, in den Bauernverbänden und durch seine Teilnahme an Protestaktionen dagegen wehrt, auf den Business-Plan der Agromultis zu geraten. Der lange Schatten, den die „grüne Gentechnik“ wirft, hat ein wenig den Blick auf die nicht weniger problematische „rote Gentechnik“ verstellt. Uta Wagenmann (GEN-ETHISCHER INFORMATIONSDIENST) hat sie einmal genauer unter die Lupe genommen und durchschritt den ganzen Parcours von Heilsversprechungen über Genbibliotheken und Genmedizin-Gaus bis zur Ökonomisierung des Körpers und Biologisierung des Sozialen. Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der CBG sah in diesem Gen-Imperialismus einen Ausdruck des Willens zur Macht der Unternehmen im Allgemeinen und BAYERs im Besonderen und erläutete mit einem Rekurs auf die Kriegsverbrechen des Konzerns, welche Gefahr eine Risikotechnologie in den Händen eines Unternehmens darstellt, dessen Leitmaxime der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Schneider einmal so formulierte: „Wir sind auf Profit aus, das ist unser Job“. Diesem Ansinnen Paroli zu bieten - darüber herrschte Einigkeit, und so führten die Diskussionen dann auch zum konkreten Plan einer gemeinsamen Praxis.

CBG schreibt Bundesinstitut

Nach alarmierenden Studien zu Risiken und Nebenwirkungen von BAYERs TRASYLOL hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das Medikament überpüft - und sich gegen einen Entzug der Zulassung entschieden. Bei dem Prüfverfahren hat der Leverkusener Multi der Behörde allerdings eine ebenfalls zu alarmierenden Befunden kommende, selbst in Auftrag gegebene Untersuchung verschwiegen, was einen großen Skandal auslöste (siehe SWB 4/06). Da das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) nach der US-amerikanischen Entscheidung ebenfalls Entwarnung in Sachen „TRASYLOL“ gegeben hatte, wollte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN von der Behörde wissen, inwieweit sich für die staatlichen ArzneiprüferInnen nach dem Täuschungsmanöver des Konzerns eine veränderte Sachlage ergeben hätte. Zudem fragte die CBG nach, ob dem BfArM das von Kurt Langbein herausgegebene Buch „Gesunde Geschäfte“ bekannt ist, das die Behauptung aufstellt, BAYER habe in den 60er Jahren eine TRASYLOL-Studie gefälscht und das erhöhte Sterblichkeitsrisiko durch die Behandlung mit der Arznei einfach „wegretouchiert“. Das Institut kannte das Werk nicht. „Wir können dessen Aussage also weder bestätigen noch dementieren“, hieß es in dem Antwortbrief des BfArM-Abteilungleiters Dr. Ulrich Hagemann. Die von BAYER zunächst unterschlagene Expertise lernen die Bonner PharmakologInnen derweil gerade kennen. „Erste Beratungen dazu haben im Oktober und November 2006 auf EU-Ebene in der Pharmakovigilianz-Arbeitsgruppe stattgefunden. Es ist zu erwarten, dass eine Überarbeitung der Produktinformation (Stand August 2006) vorgenommen werden muss“, schreibt Hagemann. Der Pharma-GAU, der nicht mehr auf den Beipackzettel passt und zu einem Marktrückruf führt, muss für das Bundesinstitut also noch erfunden werden.

CBG schreibt EU

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte BAYER wegen der Bildung eines Kunststoff-Kartells verklagt (Ticker 3/06) und dieses auch die EU wissen lassen. „Wir danken ihnen für die Informationen, die wir zur Kenntnis genommen haben. Die Wettbewerbsbehörde begrüßt und unterstützt die Wachsamkeit, die dem durch Kartelle entstehenden Schaden für VerbraucherInnen, AktionärInnen und die Gesellschaft insgesamt gilt“, heißt es in dem Antwortschreiben. Auch für eine konsequente Bestrafung setzten sich die BeamtInnen ein. „Die Kommission befürwortet alle Arten von Sanktionen, auch strafrechtliche (für Individuen), welche eine abschreckende Wirkung haben können“, so die Brüsseler WettbewerbshüterInnen.

CBG schreibt Wenning

Säuglinge in der „Dritten Welt“, die mit Milchpulver ernährt werden, leiden häufig unter Mangelernährung, weil die Mütter aus Kostengründen zu wenig verwenden. Oft verursacht das zum Ansetzen verwendete schadstoffreiche Wasser auch gesundheitliche Probleme. Deshalb haben die Philippinen den Konzernen 1986 verboten, für Milchpulver zu werben. Gegen diesen „milk code“ haben BAYER, NOVARTIS, ABBOTT und andere Pharma-Multis geklagt (Ticker 3/06). Um gegen dieses Vorgehen zu protestieren, haben die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und die AKTIONSGRUPPE BABYNAHRUNG einen Offenen Brief an BAYERs Vorstandsvorsitzenden Werner Wenning geschrieben.

Solidarität mit den BISlern

Der Leverkusener Multi will die BAYER INDUSTRY SERVICES zerschlagen, große Geschäftsbereiche abstoßen und auf diese Weise 3.000 Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns vernichten (SWB 4/06). Die MitarbeiterInnen protestieren dagegen mit einer Vehemenz und Ausdauer, die in der jüngeren Vergangenheit des Unternehmens ohne Beispiel ist. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat sich in einer öffentlichen Erklärung hinter die Beschäftigten gestellt. „Es ist nicht hinzunehmen, dass sich der Konzern jeglicher Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entzieht. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) erklärt sich daher solidarisch mit den Forderungen der Belegschaft“, heißt es darin.

Cefic für Schmähpreis nominiert

Die Kölner Initiative LOBBYCONTROL hat den Europäischen Chemieverband Cefic für den „Worst EU Lobby Award“ nominiert. Verdient haben sich BAYER & Co. diesen Schmähpreis nach Meinung der Stifter gleich doppelt. Zum einen brachten sie das Europäische Parlament dazu, Nichtregierungsorganisationen das Klagerecht gegen Verletzungen von Umweltgesetzen durch EU-Institutionen zu nehmen und zum anderen suggerierten sie in ihrer Kampagne gegen das Chemikaliengesetz REACH fälschlicherweise, das Verbot gefährlicher Stoffe würde afrikanische Kinder zu wehrlosen Opfern von Malaria übertragenden Insekten machen.

Auch EU-Industriekommissar Günter Verheugen hat gleich zwei Eisen im Feuer. Preiswürdig empfand LOBBYCONTROL sowohl seine Gepflogenheit, ExpertInnengruppen vorzugsweise mit Industrie-Emissären zu bestücken als auch seine präventive Entschuldigung an BAYER & Co. im Rahmen der Diskussion um ein Positionspapier zur Unternehmensverantwortung, dass „ein paar Passagen als verbale Zugeständnisse an andere Stakeholder verstanden wissen müssen, die jedoch keine echten Folgen haben werden“. Andere BAYER-Freunde wie österreichische und finnische Politiker, welche der Biotech-Industrie ermöglichten, „Entscheidungsträger zu treffen und sich mit anderen Wirtschaftsakteuren zu vernetzen“, wie es die Gen-Giganten formulierten, während Umweltinitiativen draußen bleiben mussten, gehen ebenfalls mit guten Aussichten auf eine Auszeichnung ins Rennen.

NRW-Umweltverbände trafen sich

Mitte September nahm die CBG an einem Treffen nordrhein-westfälischer Umweltinitiativen teil. Die AktivistInnen tauschten sich über ein effektiveres Vorgehen gegen die Schadstoffausstöße von BAYER & Co. aus, diskutierten über die Anlagensicherheit und Notfallplanung in dem Bundesland und besprachen ein gemeinsames Vorgehen gegen den von der schwarz-gelben Landesregierung betriebenen Rückbau der Umweltpolitik (siehe auch SWB 3/06).

Kritik an AIDA-Werbung

Auch Verhütungsmittel fallen in der Bundesrepublik unter das Werbeverbot für verschreibungspflichtige Arzneien (siehe auch POLITIK & EINFLUSS). Das Internet bietet jedoch vielfältige Möglichkeiten, es zu umgehen. So preist die BAYER-Tochter JENAPHARM auf verschiedenen Webseiten unverhohlen die Pille AIDA als ein Mittel an, das nicht nur Schwangerschaften verhindert, sondern angeblich auch noch für schönere Haut und Haare sorgt. Nach einer Beschwerde der pharmakritischen Fachzeitschrift arznei-telegramm entfernte die Firma den Markennamen von den Seiten, im Metatext ist er jedoch nach wie vor vorhanden, weshalb Suchmaschinen weiterhin fündig werden. „Wir erinnern daran, dass Schönheit keine zugelassene Indikation für irgendein empfängnisverhütendes Mittel ist und die Nutzen-Schaden-Abwägung für eine solche Indikation eindeutig negativ ist (...) Die Vermarktung des neuen Kontrazeptivums AIDA ist unseriös und bedient zielgerichtet den Lifestyle-Bereich. Wegen unzureichender Daten zur Langzeitverträglichkeit raten wir von einer Verordnung ab“, schreibt das Blatt in einer Blitz-Veröffentlichung.

Neue MedizinerInnen-Initiative

BAYER & Co. versuchen auf vielfältige Weise, das Verschreibungsverhalten der MedizinerInnen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. So hat der Leverkusener Multi in der Vergangenheit ÄrztInnen Reisen im Orientexpress spendiert und ihnen für so genannte Beobachtungsstudien viel Geld gezahlt. Die neue MedizinerInnen-Initiative MEIN ESSEN ZAHL ICH SELBST (MEZIS) geht jetzt auf Distanz zur Pharmaindustrie. Mitglieder von MEZIS empfangen keine PharmareferentInnen in ihren Praxen, nehmen keine Musterpackungen und Geschenke an, beteiligen sich nicht an Arznei-Anwendungsstudien und verzichten auf Praxissoftware, die von den Pillenriesen gesponsort ist.

Proteste gegen Gen-Weizen

Gegen das Bestreben, im sachsen-anhaltinischen Gatersleben einen Freisetzungsversuch mit einer Weizenart durchzuführen, die gegen BAYERs Pestizid-Wirkstoff Glufosinat - unter anderem im berühmt-berüchtigten Genreis LL601 enthalten - immun ist, hat es zahlreiche Proteste gegeben. Gentechnik-GegnerInnen sammelten 27.000 Unterschriften gegen das Vorhaben. Das Münchner Umweltinstitut wandte sich gegen die Aussaat des Genweizens, weil sich in unmittelbarer Nähe des Freiluftlabors eine Genbank mit hunderten von alten Weizensorten befindet. Die ForscherInnen pflanzen diese zwecks Arterhaltung immer wieder im Freiland an, was die Ähren im Falle einer Nachbarschaft mit Gentech-Weizen der Gefahr von Auskreuzungen aussetzt. Zudem übte das Institut Kritik an der gentechnisch eingebauten Resistenz gegen Anti-Unkrautmittel. „Herbizidresistente Genpflanzen haben einen negativen Einfluss auf die biologische Vielfalt. Außerdem erhöhen sie nach kurzer Zeit den Pestizideinsatz auf den Äckern, weil sie die Ausbildung resistenter Ackerkräuter fördern“, so die Münchner Einrichtung. Auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) unterstützte die Kampagne. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ließ sich von den Gentech-GegnerInnen nicht beeindrucken. Es genehmigte den Antrag des „Leibniz-Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung“ (IPK) trotzdem.

Treffen mit Gentechnik-KritikerInnen

Im Herbst 2006 besuchten Gentechnik-GegnerInnen aus Chile und Costa Rica die Bundesrepublik und machten dabei auch in Köln Station, um sich mit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und anderen Initiativen zu treffen. Es kam zu einem regen Austausch von Erfahrungen, an dessen Ende die TeilnehmerInnen überein kamen, in Zukunft verstärkt zusammenzuarbeiten.

CBG beim „netzwerk recherche“

Der JournalistInnen-Verband „netzwerk recherche“ veranstaltete eine Tagung zum dem „Kritischer Wirtschaftsjournalismus“, bei welcher CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes den SchreiberInnen in einem Vortrag das ergiebige Arbeitsfeld „BAYER“ vorstellte.

SECURVITA ist BAYER nicht grün

Aktienfonds, die mit dem grünen Gewissen ihrer Unternehmen werben, sind mittlerweile ein lukratives Geschäft geworden; neun Milliarden Euro haben sie bisher schon rekurrieren können. Mit der Nachhaltigkeit nehmen es viele in der Branche aber nicht allzu genau. „Man sollte genauer hinschauen, was sich unter dem Etikett Nachhaltigkeit verbirgt“, warnt deshalb das Hamburger Finanzdienstleistungsunternehmen SECURVITA. Besonders dem „Dow Jones Sustainability World Index“, der BAYER, BASF, SIEMENS & Co. großzügig Ökofreibriefe ausstellt und so für ihre Aufnahme in die Öko-Fonds sorgt, ist SECURVITA nicht grün.

KAPITAL & ARBEIT

Hohe Abfindungen für SCHERING-Manager

Für einige wenige zahlen sich Unternehmenszusammenschlüsse kräftig aus. Was den Mannesmännern um Klaus Esser recht war, sollte den SCHERING-Managern billig sein. Kurz vor der drohenden feindlichen Übernahme durch MERCK, die BAYER schließlich abwendete, änderten sie ihre Verträge, so dass sie ihnen für den absehbaren Fall der Fälle ein hohes „Schmerzensgeld“ einräumten. Aus diesem Grund muss der Leverkusener Pharmariese den vier SCHERING-Vorständen nicht nur die ihnen vertraglich zustehenden 13 Millionen Euro zahlen, sondern darüber hinaus noch einen Sonderbonus von 11,7 Millionen. Allein der ehemalige SCHERING-Chef Hubertus Erlen, der in den BAYER-Aufsichtsrat wechselt, bekommt 6,6 Millionen und kann noch bis 2011 über sein Büro und einen Dienstwagen mit Fahrer verfügen.

800 Jobs in der Forschung weg

Im Zuge der SCHERING-Übernahme hat BAYER US-Forschungsstandorte in West Haven und Richmond geschlossen und so 800 Arbeitsplätze vernichtet. Künftig bleiben nur noch Pharma-Labore in Berlin, Wuppertal und Berkeley übrig.

New Martinsville schrumpft weiter