Beiträge verschlagwortet als “SWB 04/2007”

Lipobay, Trasylol, Aspirin und Co.

Pharma-Marketing bei BAYER

Bis zu vierzig Prozent ihres Umsatzes geben Pharma-Multis für Werbung aus. Laufend drücken sie neue und teure Medikamente auf den Markt – obwohl die Überlegenheit dieser Präparate meist nicht erwiesen ist und nach der Markteinführung oft schwere Nebenwirkungen auftreten. Der BAYER-Konzern überschreitet dabei mit seinen Marketingaktionen regelmäßig die Grenzen des Erlaubten. Strafen für unlautere Werbung werden von vornherein mit einkalkuliert und aus der Portokasse beglichen.

von Philipp Mimkes

Der Markt für Medikamente ist hart umkämpft. In lukrativen Bereichen wie Schmerzmittel, Cholesterin-Senker oder Blutdruckmittel mischen fast alle großen Hersteller mit, meist mit ähnlichen Präparaten. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, stecken die Firmen daher bis zu 40% ihres Umsatzes in die Werbung - drei bis viermal so viel wie in die Entwicklung neuer Wirkstoffe. Die BAYER-Tochter HEALTH CARE veröffentlicht zwar keine Zahlen zu ihrem Marketing-Budget, bei einem Umsatz von 11,7 Milliarden im vergangenen Jahr dürfte dieses jedoch zwischen drei und fünf Milliarden liegen. Die hohen Medikamentenpreise sind also keinesfalls mit den hohen Forschungskosten zu rechtfertigen, wie BAYER und Co stets behaupten.

Um das in der EU geltende Werbeverbot für verschreibungspflichtige Medikamente zu umgehen, haben sich die Hersteller zahlreiche Tricks einfallen lassen: Die Medien werden mit Informationsmaterial, vorgefertigten Beiträgen, Gewinnspielen und „Gesundheits-Aktionen“ buchstäblich überschwemmt, so dass ständig über neue Krankheitsbilder und deren Behandlungsmethoden berichtet wird. Durch Medikamenten-Spenden an Praxen und Krankenhäuser wird Ärzten und Patienten der Umstieg auf neue Präparate erleichtert. Üppige Spenden an Selbsthilfegruppen bewirken, dass die Betroffenen über „medizinische Neuerungen“ stets auf dem Laufenden sind und diese von ihren Ärzten einfordern.

Mehr als 14.000 PharmareferentInnen klappern derweil die Arztpraxen und Krankenhäuser ab - für viele niedergelassene Ärzte die einzige Form von „Weiterbildung“. Da auch Fortbildungsveranstaltungen fast ausnahmslos von Pharmafirmen mitorganisiert werden, liegt die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten zum größten Teil bei den Medikamentenherstellern. Auch die medizinischen Fachgesellschaften werden von der Industrie gesponsort, Therapie-Standards werden häufig gemeinsam festgelegt.

Sündenfall Lipobay

Nicht Pharmakologen und Ärzte entscheiden denn auch über die Einführung neuer Pharmazeutika, sondern Marktforscher – unabhängig davon, ob die Präparate einen medizinischen Fortschritt gegenüber bereits zugelassenen Medikamenten darstellen oder nicht. So auch beim Cholesterin-Senker LIPOBAY, den der BAYER-Konzern 1997 einführte, obwohl bereits mehrere ähnlich wirkende Mittel auf dem Markt waren. Innerhalb kurzer Zeit wollte BAYER mit LIPOBAY mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr einnehmen.

Der markige Slogan, LIPOBAY könne „im Vergleich zu anderen Präparaten um das 25fache niedriger dosiert werden“, wurde direkt nach der Markt-Einführung vom Landgericht Köln untersagt. Im Jahr 2001 folgte dann für BAYER der GAU: wegen schwerster Nebenwirkungen musste der Konzern das von weltweit sechs Millionen Menschen eingenommene Präparat vom Markt nehmen. Mit einem Schlag verlor das Unternehmen sein umsatzstärkstes Präparat, der Aktienkurs rutschte um mehr als die Hälfte ab.

Dabei waren die Risiken lange bekannt gewesen: Bereits in der ersten Test-Phase hatte die LIPOBAY-Version mit der 0,8 Milligramm-Dosis zu Muskelzerfall und Nierenversagen geführt – etwa zehn mal häufiger als bei den Produkten der Konkurrenz. In Japan klagten Probanden über so starke Nebenwirkungen, dass der leitende Arzt die Studie einstellen wollte. Selbst ein BAYER-Mitarbeiter riet angesichts des stark erhöhten Risikos dazu, „den Marketing-Enthusiasmus zu dämpfen“.

Die Manager zeigten sich davon unbeeindruckt und brachten LIPOBAY in den USA unter dem Slogan „Wir gehen hart gegen Cholesterin vor“ mit der 0,8 Milligramm-Dosis heraus. Im Rest der Welt blieb es bei der ungefährlichereren Dosis von 0,3 oder 0,4 Milligramm pro Tablette. Die Vereinigte Staaten, wo rund 90 Millionen Menschen unter erhöhten Blutfettwerten leiden, sind für Cholesterin-Senker der lukrativste und darum am heißesten umkämpfte Markt. Die Fälle von tödlichem Nierenversagen durch LIPOBAY traten denn auch fast ausnahmslos in Nordamerika auf. Mindestens 100 PatientInnen bezahlten mit ihrem Leben, Vergleiche und Entschädigungszahlungen kosteten BAYER mehr als eine Milliarde Euro.

VIAGRA und LEVITRA

Immer mehr drängt BAYER auf den Markt der „Lifestyle-Medikamente“, zu deren lukrativsten Vertretern Potenzmittel zählen. 2003 brachte der Leverkusener Konzern das Präparat LEVITRA auf den Markt, das wie alle Potenzmittel schwere Nebenwirkungen haben kann – von Kopfschmerzen, Nasenschleimhautentzündungen und Verdauungsbeschwerden bis hin zu Hörschäden und erhöhtem Blutdruck.

Von Anfang an hatte LEVITRA es schwer, dem etablierten Konkurrenten VIAGRA Marktanteile abzunehmen. Der erhoffte jährliche Umsatz von einer Milliarde Euro wurde weit verfehlt, im vergangenen Jahr lagen die Verkaufszahlen bei lediglich 314 Mio . BAYER begegnet den Absatzproblemen mit aggressiven und häufig illegalen Werbeaktionen: In Brasilien ließ BAYER während der Weltmeisterschaft Potenzpillen an Fußballfans verteilen – Warnungen vor Nebenwirkungen: Fehlanzeige. In den USA wurde eine TV-Werbung für LEVITRA wegen irreführender Angaben und fehlender Warnhinweise verboten. In England mussten Werbematerialien mit übertriebenen Versprechungen eingestampft werden. Und in Australien wurde BAYER gar von Medicines Australia, dem Verband der Pharmaindustrie, verpflichtet, eine Kampagne für Levitra zu stoppen.

Zudem streut BAYER beinahe täglich Ergebnisse ominöser Studien zu Fragen rund um Sex und Fortpflanzung („Holländer haben im Durchschnitt 5,7 Sexualpartner im Leben“, „Während für die Italiener Sex in einem öffentlichen Gebäude zu den geheimen Favoriten gehört, ist es für die deutschen Umfrageteilnehmer der Aufzug“). Die von den Medien gerne aufgegriffenen Meldungen enden meist mit dem Hinweis auf „medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten von Potenzproblemen“.

Einen Schritt weiter ging BAYER am Valentinstag, als die scheinheilige Kampagne „Alarm in deutschen Betten“ gestartet wurde, für die das Fotomodell Jerry Hall als „Botschafterin“ fungiert. Nach Aussage der Kampagne würden „90 Prozent aller Männer ein Potenzmittel nehmen, wenn ihre Partnerin sie darum bitten würde“. Die Kampagne verschweigt, dass für die meisten Problemfälle nicht-medikamentöse Behandlungsmethoden zu Verfügung stehen, Risiken werden mit keinem Satz angesprochen. Und mit dem Hinweis, dass sich 90 Prozent aller Männer einer Behandlung nicht entziehen würden, wenn ihre Frauen es nur wünschten, sollen sogar gesunde Personen als Zielgruppe erschlossen werden.

Vitamine und Diätmittel

Weitere „Lifestyle“-Produkte, mit denen BAYER besonders auf dem US-amerikanischen Markt präsent ist, sind Nahrungsergänzungsmittel. Unter dem Markennamen ONE-A-DAY hat der Konzern ein Sammelsurium von Pillen im Angebot, die Vitamine, Mineralien, Folsäure, Ginseng, Guarana, Kupfer, Eisen und sogar das Schwermetall Chrom enthalten. Die Präparate werden in unterschiedlichen Zusammensetzungen für Frauen, Männer, Senioren, Kinder, „Aktive“, Übergewichtige und für Personen mit erhöhtem Cholesterinspiegel angeboten.

Ernährungswissenschaftler bemängeln, dass bei ausgewogener Ernährung keine Nahrungsergänzungsmittel notwendig sind. Trotzdem wird die ONE-A-DAY-Produktserie mit Versprechungen wie „für ein gesundes Immunsystem“, „verarbeitet Nahrung zu Energie“, „für geistige Wachsamkeit“ oder „unterstützt die Gesundheit des Herzens“ beworben. Die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA verbot dem Konzern eine Reihe solcher Werbe-Aussagen, da diese wissenschaftlich nicht erwiesene Behauptungen aufstellten.

Im Frühjahr verhängte die US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) gar eine Buße von 3,2 Mio Dollar wegen „irreführender Versprechungen“ - die höchste jemals von der Behörde verhängte Zivilstrafe. Als „unerhört“ bezeichnete eine Sprecherin der FTC einen Werbespot von BAYER für die Diätpille ONE-A-DAY-WEIGHTSMART, in dem eine Gymnastik-Gruppe die Übung „heben, drehen, beugen“ vorführt. Zu sehen sind zehn Frauen in Sportkleidung, die im Chor sprechen „einfach die Flasche heben, den Verschluss drehen und das Handgelenk beugen“, um dann eine Pille herauszunehmen. Der Spot enthalte die unbewiesene Behauptung, wonach das Präparat den Stoffwechsel anrege. Allein in den USA setzte BAYER im vergangenen Jahr 32 Millionen Dollar mit WEIGHTSMART um.

Auch für umstrittene Wunder-Diäten wie die Atkins-Diät brachte BAYER spezielle Ergänzungsmittel auf den Markt. Laut Atkins ist der Verzehr von Fleisch und fetthaltigen Nahrungsmitteln uneingeschränkt erlaubt, während die Aufnahme von Brot, Reis, Obst und Gemüse stark reduziert wird. Weil wegen der einseitigen Ernährung Vitamin- und Mineralstoffdefizite drohen, muss die Diät mit der Einnahme von speziellen Nährstoffpräparaten begleitet werden. Nach Kritik von Ernährungswissenschaftlern und einer Kampagne der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nahm der Konzern das Präparat stillschweigend wieder vom Markt.

Weltmarkführer für die „Pille“

Durch die Übernahme von SCHERING ist BAYER zum weltweit größten Anbieter von Verhütungsmitteln und Hormonen geworden. Auch die ehemalige DDR-Dopingschmiede JENAPHARM, mittlerweile Marktführer für orale Kontrazeptiva in Deutschland, gehört nun zum Konzern.

Ähnlich wie im Bereich Potenzmittel initiiert BAYER zur Bewerbung von Verhütungsmitteln (Markenname YASMIN und YAZ) ständig neue Aktionen zu den Themen Familienplanung und Sexualität. So sponsort der Konzern Internetforen, finanziert internationale Kampagnen wie den „Weltverhütungstag“, gibt Umfragen in Auftrag und startet Initiativen wie Family Planning International. Zudem fördert BAYER Kongresse wie z.B. die Konferenz „Bevölkerung und nachhaltige Entwicklung“, die sich Anfang Oktober speziell mit dem Thema Familienplanung beschäftigte.

Die Gründe für dieses Engagement klingen auf der BAYER-homepage wie bei den Globalisierungsgegnern von ATTAC abgeschrieben („weltweit Armut bekämpfen, die Umwelt schützen, die Globalisierung gerechter gestalten“). Tatsächlich geht es wohl eher darum, Hormonpräparate weltweit als Standard-Verhütungsmittel zu etablieren - denn die Gewinne sind gigantisch: Die „Pille“ ist mit einem jährlichen Umsatz von fast 800 Mio mittlerweile das zweitmeistverkaufte Pharmazeutikum von BAYER. Durch das Marketing-Feuerwerk sollen zudem die mitunter schweren Nebenwirkungen – Thrombosen, Embolien, Depressionen, Brust- und Gebärmutterhalskrebs - in den Hintergrund gedrängt werden. Millionen Frauen sind - meist unwissentlich - gefährdet, besonders solche, die rauchen oder die die Pille über Jahre hinweg nehmen.

Der Verkauf von Hormonen zur Behandlung sogenannter „Wechseljahres-Beschwerden“ hingegen ging in den vergangenen Jahren stark zurück. Studien hatten einen Anstieg schwerster Nebenwirkungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt festgestellt. Die Hormone, die bei solchen Hormonersatztherapien verwendet werden, sind größtenteils jedoch dieselben, die auch in der „Pille“ stecken.

Hormone auch für Männer

Zwar stellte BAYER kürzlich die Forschung an der „Pille für den Mann“ ein. Dennoch geraten in jüngster Zeit immer mehr die Männer in das Visier der Hormon-Produzenten. Hunderte Artikel in aller Welt – von der Medical Tribune bis hin zur Singapore News - in denen Hormontherapien gepriesen werden, wurden von den Werbeabteilungen der Industrie im vergangenen Jahr lanciert. Mann erfährt darin, dass 30% aller Betroffenen unter einem angeblich zu niedrigen Testosteron-Spiegel leiden und dass auch Männer unter Wechseljahren leiden. Die Artikel kommen meist als „Gesundheitsberatung“ oder „Telefonsprechstunde“ daher.

Analog zum Prä-Menstruellen Syndrom erfanden BAYER und Co. sogar eine neue „Krankheit“, das Testosteron-Mangel-Syndrom. Als mögliche Indikationen für eine Behandlung werden Zunahme des Bauchfetts, verringerte Libido, Haarausfall oder eine Abnahme der Knochendichte genannt – alles Symptome, die noch vor fünf Jahren als normale Alterserscheinungen galten. Die BAYER-website www.get-back-on-track.com („wieder in die Spur kommen“) verspricht denn auch, dass „die Testosteron-Ersatztherapie die Lebensqualität und Gesundheit des Mannes entscheidend verbessern und langfristig erhalten“ kann und dass „das psychische und physische Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit erheblich gesteigert werden“. Und auch die homepage www.testosteron.de wird von der BAYER-Werbeabteilung betreut - die darauf zu findenden Aussagen stehen oft Wort für Wort in den Artikeln der Gesundheits-Blättchen Marke „Medizin heute“.

Dabei gibt es keinerlei Langzeit-Untersuchungen zu den Risiken einer Testosteron-Behandlung. „Studien, die die Gefahr wirklich zeigen, wird es nie geben. Sie müssten über zehn oder 20 Jahre laufen“, so Manfred Ventz, Endokrinologe an der Berliner Charité. Untersuchungen mit kürzerer Laufzeit erbrachten Hinweise darauf, dass Testosteronprodukte Prostatakrebs fördern und die Leber schaden können. Die Mehrzahl der Ärzte empfiehlt daher, nicht ohne ausreichenden medizinischen Grund in den Hormonhaushalt einzugreifen. „Es kann gut sein, dass niedrigere Testosteronkonzentrationen bei älteren Männern irgendeinen Sinn haben, den wir noch nicht kennen. Da wäre es doch blöd, wenn wir den gleichen Fehler machen würden wie vor Jahren bei der Hormontherapie für Frauen“, so der Würzburger Endokrinologe Bruno Allolio.

Dennoch verkündet Astrid Kranz, Sprecherin von BAYER HEALTHCARE. „Langfristig wollen wir diesen Bereich ausbauen“. Der Umsatz mit Testosteron-Präparaten liegt zwar erst im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, die Tendenz ist aber stark steigend.

lukrative Schmerzmittel

Besondere Werbeanstrengungen unternimmt BAYER auch im Bereich freiverkäuflicher Schmerzmittel, die im Gegensatz zu verschreibungspflichtigen Medikamenten offen beworben werden dürfen. Großer Aufwand ist zum Beispiel für den Klassiker ASPIRIN notwendig, da Generika-Hersteller den selben Wirkstoff für einen Bruchteil des Preises anbieten. Trotz der Billig-Konkurrenz gelingt es dem Konzern, jährlich 450 Mio Euro mit ASPIRIN zu erlösen.

Ziel der ASPIRIN-Werbung ist es, das Präparat als Allheilmittel zu positionieren, das man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nimmt. In einer aktuellen Kampagne bezeichnet BAYER das Schmerzmittel beispielsweise als „Wundermittel“ und schaltete die website www.WonderDrug.com. Unter den Tisch gekehrt werden dabei die mitunter schweren, oftmals gar tödlichen Nebenwirkungen des Präparats. Das New England Journal of Medicine kritisiert das mangelnde Risikobewusstsein von Ärzten und Patienten und spricht von einer „geräuschlosen Epidemie“, da 75% aller Patienten, die regelmäßig ASPIRIN einnehmen, die Gefahren des Schmerzmittel-Gebrauchs nicht kennen. Für die meisten Anwendungen stünden zudem risikoärmere Behandlungsmethoden zur Verfügung.

Im Jahr 2000 beanstandete die amerikanische Behörde FTC eine Anzeigen-Serie für ASPIRIN, die den Eindruck erweckt hatte, dass gesunde Menschen durch eine regelmäßige Einnahme von ASPIRIN das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken können. Ein solcher Effekt ist jedoch nur bei Patienten mit Gefäßkrankheiten nachzuweisen. Zudem sollte ASPIRIN wegen möglicher Nebenwirkungen (insbesondere Magenblutungen) nur auf ärztlichen Rat hin regelmäßig eingenommen werden. BAYER musste eine Million US Dollar in eine Aufklärungs-Kampagne investieren, mit der auf die Risiken des Schmerzmittels hingewiesen wurde.

In Deutschland warb BAYER nicht nur für die Behandlung von Erkältungen mit ASPIRIN, sondern fälschlicherweise auch für deren Prophylaxe - so auf Plakatwänden und kostenlos verteilten Postkarten, auf denen sich ein junges Paar nackt im Schnee wälzt (s. Abbildung). Schlimmer noch ist die anhaltende Vermarktung von ASPIRIN JUNIOR in Lateinamerika. ASPIRIN kann bei Kindern mit Fiebererkrankungen das häufig tödlich verlaufende Reye-Syndrom auslösen, in Deutschland wurde ASPIRIN JUNIOR daher schon in den achtziger Jahren vom Markt genommen. In Lateinamerika hingegen werden Millionen Kinder gravierenden Gesundheitsrisiken ausgesetzt, denn dort ist ASPIRIN ein Umsatzrenner mit riesigem Werbeetat und Allheilmittel-Image. Von den gefährlichen Nebenwirkungen erfahren die VerbraucherInnen in der Regel nichts. Und das, obwohl es unbedenklichere Alternativen gibt.

Wegen des Verdachts verbotener Preisabsprachen für ASPIRIN befindet sich BAYER momentan im Visier des Bundeskartellamtes. Mitte Oktober durchsuchten Mitarbeiter der Behörde BAYER-Standorte in Köln und Leverkusen nach Dokumenten, aus denen hervorgeht, ob BAYER den Apotheken-Verkaufspreis von ASPIRIN künstlich hoch gehalten hat. BAYER hatte bundesweit mehr als 11.000 Apotheken Sonderrabatte eingeräumt, wenn diese das Präparat nicht unter dem von BAYER empfohlenen, hohen Preis verkaufen. Die Ermittlungen laufen noch, laut stern drohen Strafen in Millionenhöhe (s. Artikel „Verbindliche Preisempfehlungen“).

Fresswettbewerbe und Sozialsponsoring

Vor allem in den USA verkauft BAYER das Erkältungs- und Schmerzmittel ALKA SELTZER und setzt damit jährlich rund 100 Millionen Euro um. Im Sommer initiierte der Konzern das Gewinnspiel „Mit Alka-Seltzer nach Las Vegas“, bei dem Gruppenreisen für Männer in ein Casino in Las Vegas zu gewinnen sind. Augenzwinkernd heißt es in der Presse-Information des Konzerns, dass die meisten Männer bei einem gemeinsamen Ausflug zu viel essen und zuviel Alkohol trinken – die Folgen aber mit ALKA SELTZER behoben werden könnten. Das Präparat enthält u.a. den ASPIRIN-Wirkstoff Acetylsalicylsäure, der bei unsachgemäßem Gebrauch zu Magenblutungen und sogar Todesfällen führen kann.

Im vergangenen Jahr hatte Bayer zur Promotion des Schmerzmittels gar „Wett-Fressen“ unterstützt. Bei den amerikanischen Meisterschaften für „Competitive Eating“, bei denen schon mal 53 hot dogs oder fünfeinhalb Kilo Käsekuchen verdrückt werden, diente ALKA SELTZER als Titelsponsor. „ALKA SELTZER ist ein ständiger Begleiter für die Wettesser, wenn sie im Weltzirkus unterwegs sind. Für die Athleten wird ein Traum wahr, wenn sie an einem von ALKA SELTZER gesponserten Event teilnehmen können“, dichtete die Werbeabteilung des Konzerns. „Diese Wettbewerbe widersprechen allem, was wir über gesunde Ernährung wissen“, urteilt hingegen Bonnie Taub-Dix, Sprecherin der Amerikanischen Diätetischen Gesellschaft. Erst nach einem Protest der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) stoppte BAYER die zweifelhafte Kooperation.

Die CBG kritisiert auch das Marketing von BAYER für das Schmerzmittel ALEVE. Studien zeigen, dass die Einnahme von ALEVE (Wirkstoff Naproxen) das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, um 50 Prozent steigert. Die amerikanische Medikamenten-Aufsicht FDA beschwor daraufhin Schmerz-PatientInnen eindringlich, das Präparat nicht länger als zehn Tage einzunehmen und sich streng an die empfohlene Dosierung zu halten. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ zwang BAYER, im Beipackzettel auf die Nebenwirkung Herzinfarkt hinzuweisen.

Teil der aktuellen Kampagne für ALEVE ist das online-Spiel „Aleviator“, mit dem BAYER erklärtermaßen eine junge Zielgruppe erreichen will. Hinweise auf die Nebenwirkungen des Präparats erhalten die Spieler von „Aleviator“ nicht. Im Rahmen der Kampagne leistet der Konzern auch Spenden an den US-Umweltverband Conservation Fund. In einem Offenen Brief forderte die CBG den Verband auf, die Zusammenarbeit mit BAYER einzustellen. Die Kooperation erlaube es dem Konzern, sich ein „grünes Deckmäntelchen“ überzuziehen und dadurch Berichte über gefährliche Produkte und Schadstoff-Emissionen in den Hintergrund zu drängen. Auch die Risiken von ALEVE würden hierdurch kaschiert.

gute Geschäfte trotz AIDS-Infektionen

Eines der düstersten Kapitel der BAYER-Geschichte war die wissentliche Infizierung Tausender Bluter mit HIV. Die Firma CUTTER, Tochter-Unternehmen von BAYER, war Mitte der Achtziger Jahre Weltmarktführer für Gerinnungsmittel. Die Aids-Gefahr für Bluter war frühzeitig bekannt gewesen, aus Kostengründen wurden aber damals die bestehenden Inaktivierungsverfahren nicht eingesetzt. Noch nach dem Verbot unbehandelter Blutprodukte in den USA und Europa wurden übriggebliebene Chargen nach Lateinamerika und Asien exportiert. Tausende von Bluter mussten mit ihrem Leben bezahlen.

Auch heute gehört das Gerinnungsmittel KOGENATE zu den umsatzstärksten Präparaten von BAYER, im vergangenen Jahr lagen die Verkaufszahlen bei 780 Mio . Um den schlechten Ruf aufzupolieren und um von seiner Rolle bei der Infizierung Tausender Bluter abzulenken, sucht der Konzern vor allem den Schulterschluss mit den Hämophilie-Verbänden in aller Welt. Mal spendet BAYER 250.000 Euro an die World Federation of Hemophilia, mal wird ein Hämophilie-Forschungspreis gestiftet, mal vergibt BAYER Stipendien an bluterkranke Jugendliche, ein andernmal werden 40.000 Dollar für Veranstaltungen zum Welt-Hämophilietag gespendet. Quasi alle Konferenzen zum Thema Bluterkrankheit, sowohl die von Wissenschaftlern als auch die von Betroffenen, werden von BAYER mitfinanziert.

Natürlich liegen die gesamten Aufwendungen nur im Promillbereich der Erlöse von KOGENATE. Trotzdem reichen die Spenden, um die Bluter-Verbände stillzustellen. „Bayer spielt eine wichtige Rolle, die Öffentlichkeit auf die weltweiten Probleme der Hämophilie-Patienten aufmerksam zu machen. Wir danken Bayer für die grosszügige, andauernde Unterstützung und Zusammenarbeit“, bedankt sich brav Mark W. Skinner, Präsident der World Federation of Hemophilia.

Schlussfolgerungen

Pharmakologen schätzen, dass rund fünf Prozent aller Aufnahmen in innere Abteilungen auf Nebenwirkungen von Pharmazeutika zurückgehen, bis zu 300.000 Fälle im Jahr. Nach Einschätzung des Bremer Gesundheitsforschers Gerd Glaeske werden jährlich 16.000 bis 25.000 Todesfälle durch Nebenwirkungen verursacht.

Ein Grund für diese Entwicklung ist das überzogene und häufig irreführende Marketing. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN fordert, Werbung für Pharmazeutika in Medien und im Internet zu verbieten, da Laien häufig nicht in der Lage sind, haltlose Versprechungen von Pharma-Produzenten zu durchschauen. Die Information über Medikamente gehört daher in die Hände von Ärzten und unabhängigen Prüfern.

Auch die BUKO Pharma-Kampagne fordert: „PatientInnen brauchen zuverlässige, vergleichende und unabhängige Gesundheitsinformationen, die alle Behandlungsoptionen - auch die der Nicht-Behandlung - einschließen. Die Pharmaindustrie kann jedoch aufgrund ihrer kommerziellen Interessen keine unabhängigen Informationen liefern.“ Eine Studie des Kölner Instituts für evidenzbasierte Medizin unterstützt diese Sichtweise. Demnach werben Pharmakonzerne selbst in ihren Produktinformationen für Ärzte häufig mit irreführenden oder falschen Informationen. In 94 Prozent der untersuchten Fälle wurden die Prospektangaben bemängelt, etwa weil Nebenwirkungen unterschlagen oder der Nutzen der Präparate übertrieben wurden. Im Fall des BAYER-Konzerns wurden insbesondere Angaben zum Potenzmittel LEVITRA beanstandet. Das Institut fordert „drastische Strafen“ für Pharmakonzerne, die in ihren Produktinformationen verfälschte oder verkürzte Angaben machten.

In die entgegengesetzte Richtung gehen allerdings die Bemühungen von Industrie und Teilen der Politik. Analog zu den Vereinigten Staaten möchten die Hersteller auch Werbung für rezeptpflichtige Arzneimittel erlauben. Bislang ist diese nur in medizinischen Fachzeitschriften erlaubt. Der europäische Verband der Pharmaindustrie EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, deren Präsident im übrigen der Vorstandsvorsitzende von BAYER SCHERING PHARMA, Arthur Higgins, ist, fordert unumwunden eine Aufhebung des entsprechenden Verbots. Angeblich um die Verbraucherinnen und Verbraucher „besser zu informieren“. Wohin die Reise gehen würde, zeigt jedoch das Beispiel USA: seit der Freigabe von Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel vor zehn Jahren verdreifachten sich Werbeausgaben der US-Pharmaindustrie, besonders im Fernsehen und im Internet.

Ein erster Versuch der Pharmaindustrie, das Werbeverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel zu kippen, war 2002 gescheitert. Der Ausgang der aktuellen Initiative ist zwar noch offen – klar ist aber, dass eine schärfere Regulierung von Pharma-Werbung zur Zeit genauso wenig auf der politischen Tagesordnung steht wie die öffentliche Unterstützung industrie-unabhängiger Informationsquellen. Die Deutungshoheit der Pharmaunternehmen über Krankheiten und deren Behandlung ist auf absehbare Zeit nicht in Gefahr.

Pharma-Zulassungen

„Massive Nebenwirkungen von TRASYLOL lange bekannt“

Der Mediziner Prof. Dr. Jürgen H. Fischer hat schon in den achtziger Jahren vor den Gefahren von TRASYLOL gewarnt. Aber geschehen ist nichts. SWB-Autor Philipp Mimkes sprach anlässlich des jüngsten Pharma-GAUs mit ihm über die lange Karriere eines mitunter tödlichen Medikamentes.

Herr Fischer, in welchem Zeitraum haben Sie zu TRASYLOL gearbeitet und wieviele Studien bzw. Artikel haben Sie zu diesem Präparat veröffentlicht?

Zusammen mit Mitarbeitern bzw. Doktoranden habe ich in Fachzeitschriften zwei Artikel in den Jahren 1983 und 84 zur Nebenwirkung von TRASYLOL an der Niere veröffentlicht, einen Artikel 2005 zur Wirkung auf Herzkranzgefäße, daneben einige Vorträge.

1984 organisierte der BAYER-Konzern in Luxemburg eine Tagung über „Neue Aspekte der TRASYLOL-Therapie“. Wurden Sie hierzu eingeladen?

Als ich von dem geplanten Symposium hörte, zu dem viele namhafte Herzchirurgen aus dem deutschen Sprachraum eingeladen wurden, rief ich den Veranstalter an und fragte, ob dies eine Veranstaltung werden solle, zu der Kritiker nicht erwünscht seien. Schließlich seien die von mir publizierten Daten ja sehr wichtig im Hinblick auf die Verwendung in der Herzchirurgie, da wir massivste Nierenfunktionsstörungen in der Kombination von TRASYLOL und Hypothermie (Unterkühlung) im Rahmen der Nierenkonservierung gefunden hatten. In der Herzchirurgie wird eine Hypothermie häufig bewusst herbeigeführt, um die Stillstandszeit des Herzens zu verlängern. Ich wurde daraufhin eingeladen und hielt einen Vortrag mit dem Titel: „TRASYLOL-Effekte an der Niere - Temperatur- und Dosisabhängigkeit“.

Wie waren die Reaktionen auf Ihren Vortrag?

Es stellte sich heraus, dass dies der einzige kritische Beitrag bleiben sollte. Innerhalb der von allen gemeinsam besuchten Sitzung wurde meiner Präsentation großes Interesse entgegengebracht, so dass ich glaubte, hiermit klinische Studien angestoßen zu haben. In der Folgezeit sprach ich verschiedentlich klinisch tätige Kollegen darauf an, aber das weitere Geschehen ist ja bekannt: Aus deutschen Kliniken kamen überwiegend TRASYLOL-freundliche Publikationen, manchmal mit dem kleinen Hinweis, an der Niere habe man nichts Besonderes gefunden. Und in der Publikation der Vorträge des Symposiums wurden fast alle wertenden und warnenden Passagen aus meinem Vortrag gestrichen.

Dennoch findet sich in der Publikation Ihre Schlussbemerkung „bei Anwendung hoher Aprotinin-Dosen, bei vorgeschädigten Nieren und insbesondere bei Temperatursenkung sollte jedoch die Nierenfunktion grundsätzlich überwacht werden“. Die Gefahren von TRASYLOL (Wirkstoff: Aprotinin) für die Nierenfunktion waren demnach seit langem bekannt?

Entgegen den Beteuerungen der Firma BAYER war zumindest seit 1984 vielen deutschen Herzchirurgen ebenso wie den für dieses Medikament zuständigen Mitarbeitern bekannt, dass die von mir zitierten tierexperimentellen Studien verschiedener Autoren von 1970 bis 1984 massive Nebenwirkungen von TRASYLOL auf die Niere berichtet hatten. Was ist für dieses Faktum beweiskräftiger, als ein von BAYER selbst veröffentlichter Tagungsband?

Bayer ließ in den 70er Jahren auch in der DDR Untersuchungen zur Wirkung von TRASYLOL bei Nierenkonservierung durchführen. Wie waren die Ergebnisse?

Der Leiter der Abteilung für experimentelle Organtransplantation der Charité in Ost-Berlin, Dr. Horpacsy, wies in einer Veröffentlichung von 1975 auf günstige Einflüsse von TRASYLOL auf die Enzymaktivitäten hin. Zur Funktion der Niere bemerkte er in der Publikation lediglich, dass keine Verbesserung des Transplantat-Überlebens durch TRASYLOL zu verzeichnen sei. Als Dr. Horpacsy später von unseren sehr negativen Ergebnissen einer Nierenkonservierung unter TRASYLOL erfuhr, berichtete er mir, auch er habe gefunden, dass konservierte Nieren nach TRASYLOL-Gabe nur noch minimale oder gar keine Funktion mehr aufwiesen. Da er einen Fördervertrag mit der Firma BAYER zur Finanzierung der Versuche in der DDR abgeschlossen hatte, sei er jedoch von dem Projektbetreuer der Firma angewiesen worden, lediglich die positiven (aber letztlich unbedeutenden) Enzymdaten zu veröffentlichen und den Funktionsverlust geheim zu halten.

Warum ließ BAYER überhaupt Untersuchungen in der DDR durchführen?

Da in der DDR Forschung zentral angeordnet, gesteuert und überwacht wurde, wäre es natürlich interessant, die Details der mit der DDR abgeschlossenen Forschungsverträge zu kennen.

Prof. Schönhöfer urteilt über TRASYLOL, „dieses Produkt war immer ein Arzneimittel auf der Suche nach einem Anwendungsgebiet“. Würden Sie dem zustimmen?

Das ist eine treffende Beschreibung der damaligen Situation. Seit 1965 wurden regelmäßig Symposiumsberichte unter dem Titel „Neue Aspekte der TRASYLOL-Therapie“ von der Firma BAYER organisiert. Bis zum Band 8 von 1975 findet man darin alle möglichen (letztendlich erfolglosen) Anwendungsversuche von der Pankreatitis über den Schock, die Geburtshilfe und Ödembehandlung bis zum Herzinfarkt.

Hätte TRASYLOL überhaupt zugelassen werden sollen?

Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Liest man die Arbeit von Dean Fergusson et al. , die 2005 in der Zeitschrift Clinical Trials erschienen ist, so erfährt man, dass von 64 randomisierten klinischen Studien zu TRASYLOL, die zwischen 1987 und 2002 publiziert wurden, fast alle als Prüf-Hypothese die Zahl der Bluttransfusionen oder den Blutverlust untersuchten und keine einzige die Mortalität. Wenn in solchen Studien nur noch ein einziger positiver Aspekt eines Medikaments im Vordergrund gesehen wird (und die den postoperativen Blutverlust senkende Wirkung von TRASYLOL ist ja belegt), ohne ausreichende Berücksichtigung negativer Effekte im Studienziel, so ist die Zulassung zumindest nachvollziehbar.

Wo liegen heute allgemein die Probleme bei der Kontrolle von Pharmazeutika?

Das große Problem in der heutigen Beurteilung zugelassener Medikamente ist, dass von den Zulassungsbehörden letztlich nur noch klinische Studien akzeptiert werden. Ergebnisse tierexperimenteller Studien oder auch klinische Ergebnisberichte werden so unabhängig von der Bedeutung der mitgeteilten Schäden nicht mehr wahrgenommen. Der Hersteller dieser Medikamente hat es somit in der Hand, klinischen Studien seine Unterstützung zu versagen oder eigene, geheim durchgeführte Studien zu unterschlagen (wie im Fall BAYER geschehen), wodurch dann der weitere Absatz des Medikaments gesichert ist. Ich glaube, dass hier ein Umdenken dringend erforderlich ist.

Prof. Jürgen Fischer ist Direktor des Instituts für Experimentelle Medizin der Universität Köln

Aus für TRASYLOL

BAYERs neuer Pharma-GAU

Anfang November musste BAYER die seit langem umstrittene Arznei TRASYLOL vorläufig vom Markt nehmen. Bei einer neuerlichen Studie zur Verträglichkeit des blutstillenden Präparates nahmen die Todesfälle ein solches Ausmaß an, dass die WissenschaftlerInnen die Untersuchung abbrachen und sofort die Arznei-Aufsicht informierten.

Von Jan Pehrke

„Die FDA konnte keine Patienten-Gruppe ausmachen, bei welcher der Nutzen von TRASYLOL die Risiken übersteigt“, so begründete die US-Gesundheitsbehörde ihre Entscheidung, BAYER die Marktrücknahme zu empfehlen. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) sprach zwar etwas diplomatischer von einem „ungünstigen“ Nutzen-Schaden-Verhältnis, kannte aber in der Sache noch weniger Pardon und erließ eine Anordnung zum vorläufigen Aussetzen der Zulassung. Eine neuerliche Untersuchung zur Verträglichkeit des Mittels hatte die Institutionen zum sofortigen Handeln veranlasst. Kanadische WissenschaftlerInnen hatten die Wirkung des Präparates mit zwei anderen Arzneien derselben Medikamentengruppe verglichen und in der TRASYLOL-Gruppe solch eine hohe Sterblichkeitsrate festgestellt, dass sie den Versuch stoppten und umgehend der FDA Bericht erstatteten.

BAYER hingegen versteht die ganze Aufregung nicht. Für den Konzern liegen die Todesfälle „im Grenzbereich zur statistischen Signifikanz“. BAYER-Chef Werner Wenning steht deshalb weiterhin in Treue fest zu TRASYLOL. „Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass dieses Produkt ein angemessenes Risiko-Nutzen-Profil hat, wenn es entsprechend den Indikationen auch eingesetzt wird“, sagte er in einem ntv-Interview.

Dabei ist die Studie des „Ottawa Health Research Institute“ beileibe nicht die erste, die dem BAYER-Präparat mit dem Wirkstoff Aprotinin Gefährlichkeit bescheinigt. Im letzten Jahr veröffentlichte das New England Journal of Medicine eine Untersuchung, nach der TRASYLOL das Schlaganfall-Risiko um 181 Prozent erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen oder sich die Gehirnkrankheit Enzephalopathie zuzuziehen, verdoppelt sich der Expertise zufolge ebenso wie diejenige, ein Nierenversagen zu erleiden. Nach Angaben des leitenden Mediziners Dennis Mangano müssen jährlich rund 10.000 ehemalige TRASYLOL-PatientInnen eine Dialyse-Behandlung beginnen. „Ich frage mich, warum wir weiterhin reinen Gewissens Aprotinin verschreiben sollten, wenn es sicherere Alternativen gibt“, lautete sein Fazit.

Diese Meinung vertrat der Arzt auch auf einer Anhörung, welche die FDA nach der beunruhigenden Veröffentlichung anberaumte. Damit stand er allerdings allein auf weiter Flur. Überraschenderweise fand sich nicht das BAYER-Mittel, sondern Mangano selbst auf der Anklagebank wieder. Die Pharma-ExpertInnen griffen ihn massiv an, äußerten Zweifel an den wissenschaftlichen Standards seiner Arbeit und entschieden sich mit einem 18:0-Votum für TRASYLOL - nur ein paar Warnhinweise mehr sollten die Packungsbeilage zieren. In dem WDR-Film „Unter tödlichem Verdacht - BAYER und sein Wundermittel TRASYLOL“ schildert Mangano seine Reaktion: „Ich kam total entmutigt nach Hause und fragte mich, warum ich diese Forschung eigentlich betreibe, wenn die Gegenkräfte so stark sind. Warum attackieren unabhängige Kommissionsmitglieder mich, aber nicht in gleicher Weise BAYER? Warum hat man mich in einem solchen Gremium derart kompromittiert?“ Die Antwort ist einfach, denn nur ihrem Gewissen verpflichtet waren die WissenschaftlerInnen bei ihrer Entscheidung nicht. So ließ etwa der Kommissionsvorsitzende William Hiatt von der University of Colorado seine Forschungen zum Bluthochdruck immer wieder gerne von BAYER sponsoren.

Aber trotz dieser schlimmen Erfahrung sollte Dennis Mangano bald wieder Mut schöpfen. Der Harvard-Professor Alexander Walker zeigte nämlich eine „Irreführung der Behörden“ an. Er selber hatte im Auftrag BAYERs die Unterlagen von 78.000 Krankenhaus-PatientInnen analysiert und im Falle einer Behandlung mit TRASYLOL eine erhöhte Sterblichkeitsrate, sowie ein größeres Risiko für Nierenversagen, Schlaganfälle und Herzerkrankungen festgestellt. „2.653 Patienten mussten zur Dialyse und 2.613 Patienten starben“, hieß es in der Expertise. Diese schlechten Nachrichten verschwieg das Unternehmen der FDA, obwohl es gehalten war, den WissenschaftlerInnen die neuesten Erkenntnisse über das Präparat zu übermitteln. „Menschliches Versagen“, lautete die schlichte Ausrede, die verantwortlichen Belegschaftsangehörigen sollten einfach vergessen haben, die Arznei-Aufsicht zu informieren. Die Wellen der Empörung schlugen hoch, vermochten aber auch bei einer neuerlichen Beratung nicht den Untergang von TRASYLOL einzuläuten - auf dem Beipackzettel war ja noch Platz für weitere Warnungen.

Solche „Missgeschicke“ unterliefen dem Pharma-Riesen öfters. Seit Mitte der 60er Jahre testete der Konzern die ursprünglich zur Therapie von Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen zugelassene Arznei. Dabei verheimlichte und manipulierte der Pharmariese die Ergebnisse, während er gleichzeitig alle Anstrengungen unternahm, unabhängige Studien zu verhindern. Als Forschungslabor diente dem Multi vornehmlich die Universität Freiburg. Sie erprobte TRASYLOL im kombinierten Einsatz mit Herz/Lungen-Maschinen, in der Herzinfarkt-Therapie und als Mittel bei der Akutversorgung von Unfallopfern. „Dieses Produkt war immer ein Arzneimittel auf der Suche nach einem Anwendungsgebiet“, erläutert der Pharmakritiker Professor Peter Schönhöfer in der WDR-Dokumentation die Hintergründe, „Und es wurde viel versucht - Sinnloses wie Sinnvolles - und es kam nichts heraus“. Außer Toten. Für die „Liste mit den ersichtlichen TRASYLOL-Toten“ bedankt sich ein BAYER-Mitarbeiter bei einer Freiburger Ärztin. Für die „unersichtlichen“ sorgte die Medizinerin auch, denn genau nach dem Ende der auf drei Wochen angesetzten Versuche hörte sie mit dem Zählen auf. „Wie bisher habe ich die nach dem 21. Tag Gestorbenen in Klammern gesetzt, für die Statistik leben sie ja noch“, schrieb sie nach Leverkusen. So kam sie „nur“ auf 36 Sterbefälle bei 115 PatientInnen. Bei einem Testlauf starben sogar alle PatientInnen der Kontrollgruppe, weil die Freiburger MedizinerInnen massiv gegen die für Arznei-Erprobungen geltenden ethischen Grundsätze verstießen. „Das, was mich stutzig gemacht hat, war eine Versuchsanordnung, bei der todkranke Menschen mit TRASYLOL behandelt werden sollten, und bei einer anderen Gruppe, gewissermaßen der Kontrollgruppe, sollte überhaupt keine medikamentöse Behandlung vorgenommen werden. Also überhaupt keine so genannte Medizierung (...) Und ich bin froh, dass ich diese Versuchsanordnung nicht zu verantworten hab“, erinnert sich in der WDR-Dokumentation ein ehemaliger Assistenzarzt der Klinik.

Die „Risiken und Nebenwirkungen“ bei dem Anwendungsgebiet „Blutstillung bei Bypass-Operationen“, für das BAYER schließlich eine Zulassung ergatterte, beschreibt der US-Amerikaner Kenneth Lanham: „Fünf Tage später sagte man: Mr. Lanham, es geht Ihnen gut. Sie können morgen nach Hause gehen. Doch am nächsten Morgen hieß es: Etwas mit Ihren Nieren ist nicht in Ordnung, sie müssen noch fünf Tage länger bleiben. Danach musste ich zu einem Nierenspezialisten, und von da an ging es auch nur noch bergab“.

Wie schon in der Vergangenheit mit den HIV-verseuchten Blutpräparaten und dem Muskelzerfall bewirkenden Cholesterinsenker LIPOBAY gefährdete BAYER mit TRASYLOL wissentlich das Leben von Menschen und sieht sich bereits auch wieder Schadensersatzklagen gegenüber. Dennis Mangano erklärt sich diese Handlungsweise so: „Ich denke, es ist die Devise: Nichts Schlechtes sehen, nichts Schlechtes hören, und wenn man nicht schaut, findet man auch nichts. Ich denke, für BAYER arbeiten sehr viele gute Leute, die zum großen Teil sehr honorig sind. Auf jeden Fall scheinen aber Geld und Profit die Leute unglaublich unter Druck zu setzen. Speziell bei diesem Medikament: Der TRASYLOL-Umsatz war für das letzte Jahre auf 500 Millionen Euro veranschlagt“.

Dieser Druck dürfte vorerst nicht abnehmen. Und auch nach dem neuerlichen Pillen-Fiasko ist nicht mit politischen Maßnahmen zur Verbesserung der Arzneimittel-Sicherheit zu rechnen. Das 2004 eingerichtete „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ strengt sich zwar mächtig an, allzugroßen Wildwuchs im Pharma-Dschungel zu verhindern, sieht sich aber massiven Anfeindungen ausgesetzt. Gerade erst drohte der Leiter Peter Sawicki ob der zunehmenden Einmischungsversuche von BAYER & Co. mit Rücktritt. Deshalb müssen die VerbraucherInnen sich wohl auf diese beunruhigende Aussicht einstellen: Nach dem Pharma-GAU ist vor dem Pharma-GAU.

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist ein Ammenmärchen der Chemie-Industrie, dass Pestizide bei sachgerechter Anwendung keine schädliche Wirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben. Pestizide sind hochgefährliche Chemikalien, die sich im Boden, im Wasser und im menschlichen Körper anreichern und dort Schaden anrichten. Ihre giftigen Wirkungen sind in vielen Fällen noch nicht einmal ausreichend erforscht, besonders dann wenn sie in Kombination auftreten.

Ende Oktober hat nun das Europaparlament in erster Lesung über die Zulassung von Pestiziden abgestimmt. Das Ergebnis ist ein Meilenstein für den Verbraucher- und Umweltschutz: Erstmals soll es Zulassungsverbote für krebserregende, erbgutschädigende und hormonaktive Wirkstoffe geben. Außerdem gibt es mehr Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher: Durch den sogenannten Pestizid-Pass muss der Erzeuger dem Handel offenlegen, welches Pestizid wann eingesetzt wurde. Hierdurch wird der Wettbewerb für gesunde Lebensmittel gestärkt.

Die beiden größten Hersteller für Agrochemikalien, BAYER und SYNGENTA, haben ihren Sitz in Europa. Bisher hat die Europäische Union beim Schutz vor gefährlichen Agrochemikalien versagt: Die derzeitige Pestizidzulassung ist nur unzureichend auf die Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsgefahren ausgerichtet; reagiert wird meistens erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das vor über zehn Jahren propagierte Ziel, die Anwendung von Pestiziden beträchtlich zu reduzieren, ist verfehlt worden. Im Gegenteil, der Verbrauch hat sich europaweit noch erhöht. So wird in Europa ein Viertel aller Pestizide weltweit eingesetzt, obwohl der Anteil an der weltweiten Landwirtschaftsfläche nur 4% beträgt.

Es ist daher zu begrüßen, dass sich die EU-Abgeordneten nicht von der Panikmache der Chemie- und Agrarlobby haben anstecken lassen und grünes Licht für die neue Gesetzgebung gegeben haben. Die Blockadestrategie von BASF, BAYER und Co. ist glücklicherweise ins Leere gelaufen.

Doch nicht nur bei der Zulassung, auch bei der Anwendung von Pestiziden besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Leider konnte sich das Europaparlament nicht auf die Aufstellung wichtiger Reduktionsziele einigen. Dänemark ist das Beispiel dafür, dass eine ambitionierte Reduktionspolitik möglich ist: die dänischen Bauern nutzen heute nur die Hälfte der Pestizide wie noch vor zwanzig Jahren. Es wäre also durchaus möglich, in Europa innerhalb von zehn Jahren den Einsatz von Pestiziden zu halbieren.

Die Verbraucher erwarten zu Recht, dass sie vor gefährlichen Pestiziden geschützt werden. Zu oft wird ihnen der genussvolle Biss in Erdbeere und Apfel verleidet, wenn wie alle Jahre wieder gefährliche Rückstände von Pestiziden im Essen nachgewiesen werden. Die langfristige Sicherung von Gesundheit und Umwelt muss Vorrang haben gegenüber den kurzfristigen finanziellen Interessen der chemischen Industrie. Es bleibt zu hoffen, dass die Bundesregierung bei den Verhandlungen im EU-Ministerrat auch Vorfahrt gibt für die Verbraucher und die Umwelt.

Hiltrud Breyer sitzt seit 1989 für Büdnis 90 / Die Grünen im Europaparlament. Sie ist Berichterstatterin des Umweltausschusses für die Pestizid-Zulassung.

Prämiertes Planspiel:

„Ein Konzern wird umgebaut“ mit der CBG

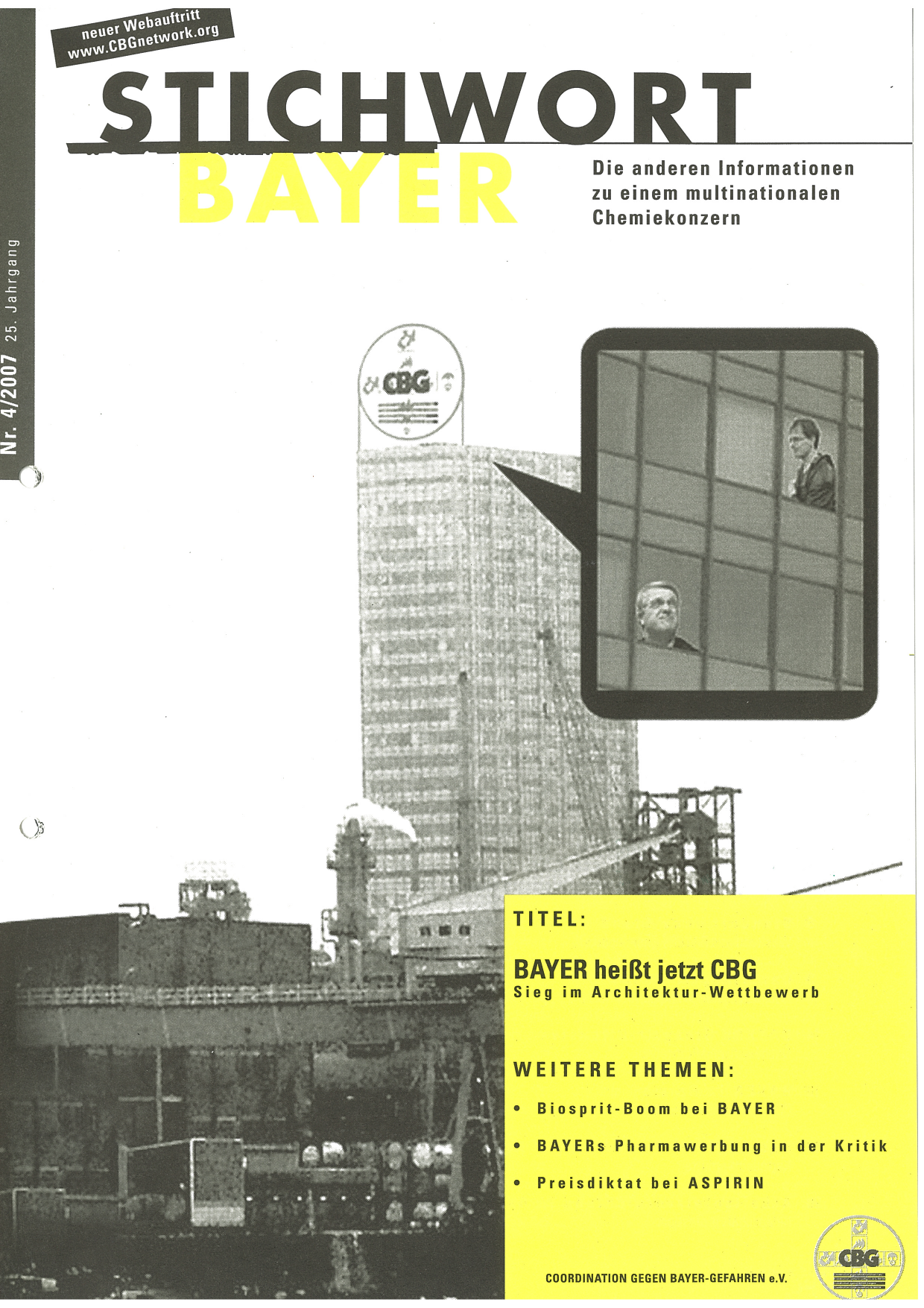

Architektur-GAU für BAYER: Da wollte der Pharma-Riese seine Zukunftsfähigkeit beweisen und lobte gemeinsam mit dem BDI und der WEST LB einen Architekturwettbewerb unter Hochschulen aus. „Ein Konzern wird umgebaut - Vom BAYER-Werk zum Chemiepark“ - so lautete die Aufgabenstellung. Aber obwohl der Multi einen Großteil der Kosten trug, für das Preisgeld aufkam und sogar einen der seinen in der Jury platzierte, gewann das „Worst Case Szenario“ den ersten Preis: der der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine prominente Rolle zuweisende Entwurf „Cubiquitol 27mg“.

Von Jan Pehrke

Auf dem BAYER-Hochhaus prangt weithin sichtbar das Logo der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Die CBG hat nämlich als Zwischennutzer das oberste Stockwerk des Gebäudes bezogen, damit sie einen noch besseren Überblick über das Konzern-Geschehen hat. Darüber hinaus hat die Coordination über das ganze Werksgelände verteilt so genannte „Confrontainer“ mit sachdienlichen Hinweisen zu den Machenschaften des Multis aufgestellt. Am Konzern-Stammsitz kann die Initiative sogar Leben und Arbeiten optimal verbinden. Die AktivistInnen wohnen im Chemiepark, der erstmals seinem Namen alle Ehre macht: Ausgliederungen und Betriebsverlagerungen haben luftige Freiflächen hinterlassen, und alte Industrie-Denkmäler sorgen für einen morbiden Charme. Gemeinsam mit den vielen von BAYER Entlassenen erprobt sich die CBG dort als „Avantgarde der postkapitalistischen Gesellschaftsordnung“.

So stellen sich die Darmstädter Architekturstudenten Guillaume Tripoteau und Gael Hémon in ihrem Entwurf „Cubiquitol 27mg“ die Zukunft des Standortes aus der Perspektive der CBG vor. Die beiden haben die Coordination als einen wichtigen Akteur am Standort identifiziert und bezogen sie deshalb an prominenter Stelle mit in ihre Planungen ein.

Aus BAYERs Sicht sieht alles natürlich etwas anders aus. Um dem vom Konzern beklagten Chemiepark-Wildwuchs zu begegnen, der mit der Umwandlung des einstmals geschlossenen Werkareals in ein offenes Gewerbegebiet begonnen hat, entwickeln Tripoteau und Hémon eine Gliederung in spezialisierte Zentren mit bestimmten Knotenpunkten, und für die Bodensanierung sorgt die Natur mit Hilfe spezieller Pflanzenarten selbst. Der Stadt hingegen verhelfen die angehenden Architekten durch eine Absenkung der Werksmauern und andere Maßnahmen zu ihrem von BAYER bisher verwehrten Durchbruch an den Rhein.

Für Tripoteau und Hémon schließen sich die drei Szenarien „LevAltercity“ „LeverkusPark“ und „Leverkusen am Rhein“ nicht gegenseitig aus. Diese bilden vielmehr ein Kräfteparallelogramm. „Aus ihrem Zusammenspiel resultiert eine Komplexität, die ihre Komplementarität offensichtlich werden lässt“, heißt es in ihrer Projektskizze. Im Gegensatz zu ihren KollegInnen versuchen die Studenten nicht, in vorschnellen Synthesen eine organische Einheit zu schaffen oder zu simulieren. Sie erblicken in der konfliktreichen Konstellation vielmehr eine große Produktivkraft und spüren deshalb gezielt Reibungspunkte auf. So versuchen die beiden nicht etwa, die sich in den Abstandsflächen an der Werksgrenze materialisierende Distanz zwischen BAYER und Stadt durch kosmetische Eingriffe aufzuheben, sondern betonen die Insellage durch Confrontainer noch. Auch die Identitätsprobleme der vom Chemie-Multi beherrschten Stadt wollen sie nicht lösen. Sie soll sich stattdessen zu ihrer Abhängigkeit bekennen und in „LAYER“ umbenennen.

Der mit ArchitekturprofessorInnen, prominenten Künstlern wie Micha Kuball - und sogar einem BAYER-Mann – besetzten Jury gefiel dieser soziale Realismus. „Ein radikaler, visionärer und richtungsweisender Beitrag“, lobte sie und zeichnete die „Auseinandersetzung mit dem Ort in allen seinen gesellschaftlichen, städtebaulichen und ökonomischen Dimensionen“ - und ex aquo Holger Hoffschröer - mit dem ersten Preis aus. BAYER war da natürlich anderer Meinung. Am Tag vor der Auszeichnung der Gewinner mochte sich der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning im Einzelnen nicht zu den Arbeiten äußern. Nur ein allgemeines „Wir werden sicherlich auch Anregungen aufnehmen und prüfen“ presste er sich heraus - von „Cubiquitol 27mg“ dürfte sich so schnell aber nichts im Chemiepark wiederfinden. Und zu allem Unglück musste Wenning den Preis dann auch noch persönlich an die Franzosen übergeben und 10.000 Euro für die beiden locker machen. Dabei gelang es dem BAYER-Chef offenbar nur bedingt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. „Ich bin mir nicht sicher, ob Werner Wenning damit glücklich war“, schrieb Guillaume Tripoteau der CBG nach der Feierstunde. Die Ausstellung mit den prämierten Entwürfen beendete der Leverkusener Multi bereits nach ein paar Wochen. Länger mochte er offenbar Tripoteaus und Hémons Projekt im Allgemeinen und das von ihnen im BAYKOMM gezeigte Banner mit der Aufschrift „BAYER got profits - we got AIDS“ im Besonderen nicht ertragen. So wird es sich also mit der von der CBG ins Auge gefassten Konzern-Konversion noch ein wenig ziehen.

Der Entwurf ist unter www.fgstadt.org/cubiquitol einzusehen

Vom BAYER-Werk zum Chemiepark zum ...?

Standort ohne Stand

Wo einst nur das BAYER-Werk seinen Sitz hatte, da befinden sich heute Niederlassungen von 38 Unternehmen. Und immer noch ist Platz im „Chemiepark Leverkusen“ - zuviel Platz. Die Anwerbe-Politik des Konzerns verläuft nämlich nicht allzu erfolgreich, da sich die gesamte Chemie-Branche ähnlich wie der Multi „gesundschrumpft“. „Was tun“, fragte sich das Unternehmen deshalb und erhoffte sich Anregungen von einem Architektur-Wettbewerb.

Von Jan Pehrke

Wenn es einen Ort gibt, der anschaulich macht, wie stark sich BAYER in den letzten Jahren verändert hat, dann ist es das Werksgelände am Leverkusener Stammsitz selbst. Einst nahmen die Anlagen, Hallen und Lager des Multis dort eine Fläche von 340 Hektar ein. Seit einiger Zeit jedoch herrscht Schwund. Der Konzern trennte sich im Zuge der „Konzentration auf das Kern-Geschäft“ von seiner Chemie-Sparte und anderen Teilbereichen, neuere Fertigungsstätten kamen mit weniger Raum aus und die „Just-in-Time“-Produktion reduzierte den Bedarf an Lagerhallen. Während der Konzern größere Investitionen vornehmlich in Asien vornahm, schrumpfte die Belegschaft am Standort kontinuierlich. Von den zu Zeiten der Vollbeschäftigung vorhandenen 45.000 Arbeitsplätzen bestehen nach stufenweiser Reduzierung heute noch rund 31.000: hiervon sind 14.000 BAYER-Mitarbeiter, 5.000 LANXESS-Mitarbeiter, 5.000 Mitarbeiter weiterer Chemieparkpartner und 7.000 Mitarbeiter von Montagefirmen und Fremdbüros.

So entstand ein zunehmendes Missverhältnis zwischen der dürftigen Auslastung und den nach wie vor hohen Kosten für die Infrastruktur. Deshalb kam der Pharma-Riese auf die Idee, das Areal in einen „Chemiepark“ umzuwidmen und offensiv um die Ansiedlung anderer Industriebetriebe aus dem Chemie-Bereich zu werben. „Synergie-Effekte“ hieß dabei das Zauberwort. Für Unternehmen, die sich wie der Leverkusener Multi auf „ihr Kerngeschäft konzentrieren“ wollten, versprach der Chemiepark das „Rundum-Sorglos“-Paket mit Werkschutz, handwerklichen Diensten, Entsorgung, Transport-Logistik und anderen Service-Leistungen.

38 Firmen ließen sich davon bisher anlocken. Das reicht aber noch lange nicht: Grundstücke in einer Größenordnung von insgesamt 20 Hektar warten noch auf Investoren - und dürften es noch eine Weile tun, denn Expansionschancen sieht die Chemie-Branche nur noch in Fernost. Darum zeigt sich der Leverkusener Multi bei der Auswahl seiner Mieter auch wenig wählerisch. Unter anderem unterschrieben die RHEINISCHE PENSIONSKASSE, die MERCEDES-Großkundenbetreuung, die Fachhochschule für Ökonomie und Management und sogar ein Floristikstudio Verträge.

Ein ziemlicher Wildwuchs hat sich so im Chemiepark breit gemacht. Dabei hatte sich Carl Duisberg, von 1912 bis 1925 Generaldirektor des Konzerns, bei seinen schon bis ins Jahr 1895 zurückreichenden Planungen das Ganze so schön ausgedacht. Alles ging seinen geordneten chemischen Gang, einer Blockstruktur mit Haupt- und Nebenwegen folgend. Erst kamen rheinwärts die großen Anlagen der anorganischen Chemie, dann folgten die für organische Zwischenprodukte und schließlich diejenigen für die Enderzeugnisse wie Farben oder Pharmazeutika. Sogar an Vorratsflächen für das als grenzenlos imaginierte Wachstum von BAYER hatte Duisberg gedacht.

Seine Nachfolger bleiben nun auf den Vorräten sitzen. Aber zu allem Unglück läuft nicht nur das Akquisitionsgeschäft schlecht. Auch die Stammmieter beklagen sich zunehmend. „Wegen Preis-Entwicklung, unflexibler Preismodelle und unzureichender Kosten-Transparenz ist die Unzufriedenheit vieler Nutzer, speziell in den großen Industrieparks, oftmals groß“, schreibt Gunter Festel in dem parallel zum Architektur-Wettbewerb erschienenen Buch „Transformation“. Und Festel muss es wissen, stand er doch in BAYER-Diensten, bevor er sich mit einer Beratungs- und Investmentfirma selbstständig machte.

Der Unternehmensberater empfiehlt den Betreibern als Reaktion auf die verblühenden Parklandschaften das Übliche: Ausgliederungen, Effizienz-Steigerungen, eine verstärkte Service-Orientierung und andere „Strukturanpassungen“. BAYER hat sich diese Ratschläge, die Festel schon seit Jahren in Fachzeitschriften erteilt, zu Eigen gemacht. Seit Ende 2005 setzte der Leverkusener Multi die Beschäftigten der innerhalb der Holding für die Chemieparks zuständigen Sparte BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) unter Druck. Die Belegschaftsangehörigen wehrten sich massiv gegen die Rationalisierungsmaßnahmen, konnten am Ende aber nur das Schlimmste, die Zerschlagung der BIS, verhindern. Im Rahmen der im Frühjahr beschlossenen „Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung“ mussten sie die Ausgliederung der „Technischen Dienste“ in eine Tochtergesellschaft und harsche Lohneinbußen hinnehmen. Dem BIS-Boss Klaus Schäfer reicht das immer noch nicht. „Die Technischen Dienste und der Werkschutz liegen in den Kosten noch zu hoch“, sagte er in einem Interview.

Aber die im Chemiepark ansässigen Unternehmen kritisieren nicht nur die hohen Kosten. Sie fühlen sich auch sonst auf dem Areal nicht recht wohl, was kein Wunder ist, denn für Floristik-Studios und Pensionskassen hatte Carl Duisberg es nicht überplant. Diese Dienstleister, die BAYER in Ermangelung von Kunden aus dem produzierenden Gewerbe als Mieter gewonnen hat, vermissen in der ehemaligen „Festung BAYER“, von der Außenwelt durch die hohen Werksmauern abgeschlossen und umgeben von industriellen Zweckbauten, die Aufenthaltsqualität.

Dem Leverkusener Multi ist das nicht verborgen geblieben. Die BankerInnen, FloristInnen & Co. hätten als Dienstleister „andere Bedürfnisse“ stellte BAYER-Chef Werner Wenning fest und räumte ein, der Chemiepark müsste „attraktiv für eine andere Art von Mitarbeitern“ werden. Die beiden Chemiepark-Manager Ernst Grigat und Wolfgang Vogel erachteten hierzu einen „Büro-Campus“ sowie eine „Dienstleistungsmeile“ als probate Mittel, aber der Global Player wollte zusätzlich Rat von ExpertInnen und veranstaltete einen Architektur-Wettbewerb. Die ungefähre Richtung gab er in der Ausschreibung vor. Eine „vorsichtige Öffnung und osmotische Durchdringung von Stadt und Chemiepark“ sollten die StudentInnen mit ihren Plänen bewerkstelligen und dem sich auf dem Gelände vollziehenden Strukturwandel eine architektonische Form geben.

Viel weiter ist der Konzern nach dem Ende der Veranstaltung allerdings nicht. Dass die beiden Preisträger Guilleaume Tripoteau und Gael Hémon in ihrem Entwurf „Cubiquitol 27mg“ ausgerechnet die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN als einen Teil der Lösung betrachten, hätte der Pharma-Riese sich nicht einmal in seinen düstersten Alpträumen ausgemalt.

Kurzmeldungen „Ticker“

AKTION & KRITIK

Proteste in Antwerpen

Der Leverkusener Multi will im Kunststoffbereich 1.500 Arbeitsplätze vernichten. Allein am Standort Antwerpen sollen mehr als 200 Stellen wegfallen (siehe auch KAPITAL & ARBEIT). Doch die Belegschaft wehrt sich. Gemeinsam mit den KollegInnen von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS blockierten die Beschäftigten im Oktober und November 2007 die Werkseingänge, um gegen die „unsozialen Pläne“ zu protestieren (siehe auch SWB 4/07).

OECD-Klage erfolgreich

Im Jahr 2003 hat die philippinische BAYER-Niederlassung zwei Gewerkschaftler entlassen, die sich allzu stark für die Belange der Beschäftigten eingesetzt hatten (SWB 2/04). So hatte der Gewerkschaftsvorsitzende José Facundo unter anderem einen Streik mitorganisiert, in einem Arbeitrechtsprozess zu Gunsten eines Belegschaftsangehörigen ausgesagt und die Betriebsleitung kritisiert. Zudem warf Focundo dem Leverkusener Multi vor, widerrechtlich Gewerkschaftsbeiträge einbehalten zu haben. Aus Protest gegen seinen Rausschmiss reichte der Aktivist eine Klage bei dem Industrieländer-Zusammenschluss OECD ein, wobei ihn die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) unterstützte. Im letzten Jahr bekam er Recht zugesprochen, wie die CBG erst jetzt erfuhr. Der Rechtsauschuss bekräftigte die von BAYER angezweifelte Legitimität der Gewerkschaft und verurteilte den Multi dazu, der Beschäftigten-Vertretung das ihr zustehende Geld zu überweisen sowie Facundo eine Entschädigung zu zahlen.

UNEP-Jugendbeirat antwortet der CBG

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) setzt ihre Kampagne gegen BAYERs Greenwashing mit Hilfe des UN-Umweltprogrammes UNEP fort. Sie hat auch den neuen Jugendbeirat, der auf der Ende August 2007 beim Leverkusener Multi abgehaltenen „Internationalen Jugendumweltkonferenz“ gewählt wurde, aufgefordert, die Zusammenarbeit mit dem Agro-Riesen wg. dessen zahlreichen Umweltsünden und des Missbrauchs der UNEP zu reinen PR-Zwecken zu beenden. Aber das Gremium möchte an seinem Sponsor festhalten. „BAYER ist immerhin eines der Unternehmen, die durch ihre Kooperation mit der UNEP ihren Willen demonstrieren, ihre Haltung gegenüber der Umwelt zu ändern“, antwortete der Beirat auf den Brief der CBG.

Pipeline

- 1: Demo

Am 3.11.2007 fand in Düsseldorf die erste landesweite Demonstration gegen die von BAYER geplante Kohlenmonoxid-Pipeline statt. 4.500 Menschen zogen von der DGB-Zentrale am Hauptbahnhof quer durch die Innenstadt bis zum Rathaus-Vorplatz und warnten vor den Gefahren der Giftgas-Röhre. Mittenmang die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und ihr schon vielseitig zum Einsatz gekommener, vom Künstler Klaus Klinger gestalteter „Gevatter Tod“, der diesmal auf einem Traktor mitreiste. Die Pipeline-GegnerInnen hielten Holzkreuze in die Höhe, trugen Transparente oder kleine Schilder mit Aufschriften wie „Mafia am Rhein: BAYER regiert, Politik versagt, Bevölkerung kämpft“, riefen immer wieder im Chor: „No, no, no, Pipeline geht k.o.!“ und ließen zum Abschluss des Protestes unheilschwangere schwarze Luftballons gen Himmel steigen.

Pipeline

- 2: Klagen abgelehnt

Die „lex BAYER“ gestattet es dem Leverkusener Multi, durch „Besitzeinweisungsbescheide“ Grundstücke zu enteignen, die er für seine Pipeline braucht. Gegen diese Blankovollmacht haben die Städte Monheim, Ratingen, Hilden und Erkrath Klage erhoben. Die RichterInnen des Verwaltungsgerichts Düsseldorf gaben ihr jedoch nicht statt, weil die Giftröhre angeblich dem Allgemeinwohl diene, hinter dem Einzelinteressen von WohneigentümerInnen oder Kommunen zurückstehen müssten. Die Gemeinden wollen das Urteil jedoch nicht akzeptieren. „Damit haben wir gerechnet und direkt Beschwerde eingelegt. Die Aktenordner sind schon unterwegs“, sagte der Monheimer Bürgermeister Thomas Dünchheim.

Pipeline

- 3: Enteignungspanne

Am 18. Oktober 2007 hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf dem Leverkusener Multi vorerst grünes Licht dafür gegeben, die Enteignung von Grundstücken einzuleiten, falls der geplante Streckenverlauf der Giftröhren-Pipeline es erfordert (s. o.) Der Konzern machte sich auch gleich ans Werk, aber in Langenfeld unterlief ihm dabei eine Panne. Er wollte zuwenig von der Kommune und vergaß bei dem Enteignungsverfahren eine Parzelle. Die Stadt stellt sich nun stur und weigert sich, das Areal freiwillig herauszurücken. BAYER muss deshalb die Bauarbeiten an der Stelle unterbrechen und erneut vor Gericht ziehen.

Pipeline

- 4: Attentate befürchtet

Die Polizei sieht sich außer Stande, die von BAYER geplante Kohlenmonoxid-Pipeline vor eventuellen Terroranschlägen zu schützen. „Eine lückenlose Sicherheit für die Pipeline-Trasse gibt es nicht, selbst wenn Tausende Polizisten eingestellt würden“, sagte der Udo Kutsche von der DEUTSCHEN POLIZEI-GEWERKSCHAFT und sprach sich aus diesem Grund gegen das umstrittene Vorhaben aus.

Pipeline

- 5: Die Anhörung

Am 17.10.2007 fand im nordrhein-westfälischen Landtag auf Antrag der Grünen eine Anhörung zum Thema „Pipeline“ statt. Nachdem die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Giftröhren-GegnerInnen mit einer Mahnwache auf die Gefährlichkeit des Projektes hingewiesen hatten, begann die Veranstaltung. Viele Fragen blieben jedoch ungeklärt, weil Innenminister Ingo Wolf (FDP) dem für das Plangenehmigungsverfahren verantwortlichen Regierungspräsident Jürgen Büssow die Teilnahme untersagt hatte. Auch die BAYER-Emissäre drückten sich vor Antworten. Als etwa der Jura-Professor Stefan Muckel vom Leverkusener Multi, der immer wieder auf die Wichtigkeit der Pipeline für die Arbeitsplätze in der Region verweist, schriftlich haben wollte, wieviele Jobs der Konzern denn in den nächsten Jahrzehnten zu garantieren gedenke, musste BAYERs Pipeline-Mann Werner Breuer passen. Ebenso wenig trug der TÜV zur Zerstreuung der Sicherheitsbedenken bei. Mit der Tatsache konfrontiert, dass die Messinstrumente kleinere Leckagen erst wenn es zu spät ist, nach ein bis zwei Tagen nämlich, anzeigen, bekannte der technische Überwacher achselzuckend: „Das ist das heute technisch Machbare“.

Pipeline

- 6: Deponie geöffnet

„Gift durch Gift“ - das passt gut“, dachte sich der Leverkusener Multi und verlegte seine Pipeline-Rohre in Hilden und Erkrath quer durch alte Giftmüll-Deponien. Die Bagger hoben die Gruben einfach aus und leiteten das verseuchte Grundwasser in einen Bach um. Dabei hatten die Behörden den Konzern vorher auf die Altlasten hingewiesen und ein abgestimmtes Vorgehen verlangt. Entsprechend verschnupft reagierten die Verantwortlichen. Die zuständigen Kreise legten die Baustellen still und verdonnerten den Pharma-Riesen zu Strafzahlungen. Zudem ermittelt nun der Staatsanwalt wegen umweltgefährdender Gewässerverunreinigung und illegaler Müllentsorgung.

Pipeline

- 7: CO-Produktion modernisiert

Der Leverkusener Multi hat die Notwendigkeit einer Kohlenmonoxid-Pipeline immer mit veralteten CO-Produktionsanlagen begründet. In Krefeld modernisiert der Multi nun aber für drei Millionen Euro seine Fertigungsstätte. Trotzdem will der Konzern an dem umstrittenen Projekt festhalten. Nur mit der Giftgasleitung sei das Unternehmen in der Lage, die weiterverarbeitende Industrie zuverlässig zu beliefern, verlautete aus der Zentrale.

Pipeline

- 8: Flurschaden

Ohne Rücksicht auf Verluste rollten die Bagger zur Aushebung der Pipeline-Schächte quer durch das Naturschutzgebiet Angertal, ohne dafür eine Genehmigung der Landschaftsbehörde einzuholen. Darum verfügte der Landrat Thomas Hendele Anfang September 2007 einen vorläufigen Baustopp.

Offener Brieg wg. Burma

BAYER betrachtet die Militärdiktatur in Burma als einen ganz normalen Absatzmarkt und testet dort Hybrid-Reis, eine nicht zur Wiederaussaat bestimmte Sorte (siehe auch SWB 3/07). Aus Protest gegen diese Geschäftspolitik schrieb die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit der BURMA-INITIATIVE ASIENHAUS und anderen Gruppen einen Offenen Brief an den Konzern-Chef Werner Wenning (siehe auch SWB 4/07).

CBG nimmt an TALCID-Wettbewerb teil

„Ein lebendiges, funktionierendes Gemeinwesen, bei dem niemand isoliert oder abseits steht, ist wichtig für das psycho-soziale Wohlergehen jedes Menschen. Ausgrenzung und Isolation können zu Erkrankungen wie Herz/Kreislaufkrankheiten oder Magen-Darm-Beschwerden beitragen. Eine aktive Teilhabe des Einzelnen wirkt sich gesundheitsfördernd aus - sowohl für den engagierten Menschen als auch für die Gesellschaft“, meint BAYER und rief gemeinsam mit der Stiftung „Bürger für Bürger“ den nach einem firmeneigenen Magenmittel benannten „TALCID-Förderpreis für Bürgerengagement“ ins Leben. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) fühlte sich gleich angesprochen, nominierte ihr Vorstandsmitglied Axel Köhler-Schnura für den Preis und begründete es zwingend: „Axel Köhler-Schnura hat den Verband, der weltweit mit 10.000 Partnern in mehr als 40 Ländern kooperiert, 1978 gegründet und hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Verstöße des Konzerns gegen Gesetze und Selbstverpflichtungserklärungen publik gemacht. Gemeinsam mit den Betroffenen setzt er sich für sichere Produkte und Produktionsbedingungen bei BAYER, für Umweltschutz und finanzielle Wiedergutmachung von Geschädigten ein.“ Da die Coordination bei dem letzten BAYER-Wettbewerb, an dem sie zumindest mittelbar beteiligt war - dem für neue Chemiepark-Konzepte (siehe SWB 4/07) so eine gute Figur machte, stehen die Chancen bestimmt auch hier nicht schlecht.

EU deckt LobbyistInnen

In Brüssel treiben rund 15.000 LobbyistInnen ihr Unwesen. Einer ihrer größten Arbeitgeber ist CEFIC, der Europa-Verband der Chemie-Industrie: 140 MitarbeiterInnen beschäftigt die Dependance von BAYER & Co. Damit die AntichambriererInnen ihre Arbeit weiterhin ungestört im Dunkeln verrichten können, hat eine Generaldirektion der EU-Kommission ihre Namen auf allen verfügbaren Sitzungsunterlagen, Briefen und anderen Dokumenten geschwärzt. Dagegen hat die Initiative CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (CEO) Beschwerde eingelegt.

BAYERs Blumen des Bösen

Der US-Amerikaner Robert T. OBrien hat einen Polit-Krimi über den Leverkusener Multi geschrieben. „Seeds of Evil“ (Die Blumen des Bösen) handelt von einer kleinen Pharma-Fabrik, die BAYERs Übernahmegelüste weckt. Der Firmeninhaber beginnt sich mit der unheilvollen Geschichte des Agro-Riesen auseinanderzusetzen und wehrt sich mit Händen und Füßen - und mit der Polizeichefin Kristi Christopher - gegen die Pläne. Dabei stoßen die beiden in ein ganzes Nest von Konzernkriminalität und vereiteln schließlich das Vorhaben des Pillen-Riesen.

BUND: Wo ist der Genraps?

Das Unternehmen DEUTSCHE SAATGUTVEREDELUNG säte auf einer Fläche von 1.500 Hektar Raps aus, der mit BAYERs gegen die Herbizide LIBERTY und BASTA resistenten Gentech-Sorten verunreinigt war (Ticker 3/07). Um solchen Gen-GAUs in Zukunft besser vorbeugen zu können, wollte die schleswig-holsteinische Sektion des BUND vom Landesumweltministerium wissen, wo überall zwischen Flensburg und Brunsbüttel Gentech-Raps auf den Feldern steht. Aber das Ministerium verweigerte mit dem Hinweis auf die Gefahr von Feldzerstörungen alle Angaben, obwohl es nach dem Umweltinformationsgesetz eigentlich auskunftspflichtig ist.

Offener Brief wg. Genraps

Die BÜRGERINITIATIVE GENTECHNIKFREIES SCHLESWIG-HOLSTEIN hat die Presse-Information der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) über Raps-Saatgut, das mit BAYERs gegen die Herbizide LIBERTY und BASTA resistenten Gentech-Sorten verunreinigt war, zum Anlass genommen, einen Offenen Brief an den Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, seine Kollegin in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie an den Verbraucherschutzminister Horst Seehofer zu schreiben. Darin fordert die Gruppe ein Gentechnik-Moratorium, ein öffentlich zugängliches Register der derzeit laufenden Freisetzungsversuche, eine Haftpflicht des Herstellers BAYER sowie bessere Kontrollen.

KAPITAL & ARBEIT

BMS rationalisiert

BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) erwirtschaftet mit dem Verkauf von Plaste & Elaste eine Rendite von 16 Prozent. Das reicht der Konzern-Spitze jedoch nicht. Darum musste sich die Kunststoff-Sparte verpflichten, „eine angemessene Kapitalrendite zu erzielen und die Ebitda-Marge auf über 18 Prozent im günstigen Marktumfeld zu verbessern“, wie die Financial Times Deutschland den Top-Manager Axel Steiger-Bagel zitiert. Um diese Profit-Ziele zu erreichen, will BMS 300 Millionen Euro einsparen und dazu unter anderem weltweit 1.500 Arbeitsplätze vernichten - ein Zehntel aller Stellen (siehe auch Ticker 3/07). Die Äußerung von Steiger-Bagels Kollegen Tony Van Osselaers über die Produktion des Kunststoffes MDI: „Bis auf Europa ist MDI gut aufgestellt, in Europa haben wir Handlungsbedarf“ sowie Klagen über die teuren Transportwege zwischen den einzelnen Werken schüren zudem Ängste, BAYER könnte ganze Standorte wie z. B. Brunsbüttel schließen. So mancher Beschäftigte des Kunststoffbereichs fürchtet angesichts der Schwerpunkt-Verlagerung in Richtung „Pharma“ sogar einen Verkauf der gesamten Kunststoff-Abteilung.

Antwerpen: BMS streicht 200 Stellen

Am Standort Antwerpen vernichtet BAYER MATERIAL SCIENCE mehr als 200 Arbeitsplätze (siehe auch AKTION & KRITIK). Vor allem den Servicebereich mit Feuerwehr, Wachdienst, Laboren und HandwerkerInnen empfindet der Leverkusener Multi als Last auf dem Weg zu noch mehr Profit.

Lohnkürzungen bei CHEMION

BAYER will die Löhne bei der ausgegliederten Transport-Tochter CHEMION massiv kürzen. Nach Informationen des Betriebsrates sieht der Tarifvertrag für das Jahr 2008 durch eine Neueinteilung der Gehaltsstufen monatliche Einbußen von 458 bis 821 Euro vor. Bleibt die Frage, ob die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE das schluckt?

BIS heißt jetzt CURRENTA

Die innerhalb des BAYER-Konzerns für die Chemieparks zuständige BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) heißt jetzt CURRENTA. „Die Gesellschaft will weg vom Hausmeister-Image“, schreibt die Rheinische Post zu den Beweggründen und konstatiert: „Die Namensänderung ist der letzte Baustein einer für die Mitarbeiter mitunter knallharten Effizienzsteigerungsstrategie“. Seit 2006 vernichtete die BIS zehn Prozent der 5.500 Arbeitsplätze; 400 sollen bis 2009 noch folgen. Für die restlichen Belegschaftsangehörigen setzte das Management massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen durch. So erhöhte sich etwa die Wochenarbeitszeit - ohne Lohnausgleich - von 37,5 auf 40 Stunden, was eine Gehaltseinbuße von 6,7 Prozent bedeutet (siehe auch SWB 4/07 und Ticker 3/07).

Dicke Lohnerhöhungen für Aufsichtsräte

Während sich die Masse der Beschäftigten in diesem Jahr mit mageren Entgelt-Erhöhungen zufrieden geben musste, stiegen die Bezüge der Aufsichtsräte kräftig. Sie erhielten durchschnittlich acht Prozent mehr, die jeweiligen Vorsitzenden sogar elf Prozent. So kommt dann BAYERs Ober-Aufseher Manfred Schneider, der als die personifizierte Deutschland AG zusätzlich noch in den Kontrollorganen von DAIMLER, METRO, RWE, TUI , ALLIANZ und LINDE - hier sogar als Aufsichtsratsvorsitzender - sitzt, auf ein Jahressalär von 1.054.717 Euro.

Plansoll-Übererfüllung von LANXESS

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS hatte sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2009 ebenso viel Profit zu erwirtschaften wie seine Mitbewerber. Der Konzern hat aber derart rabiat Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt, Unternehmensteile veräußert und Arbeitsplätze vernichtet, dass er schon für 2008 mit einer erwarteten Rendite von 12,5 Prozent Vollzug melden kann. Die Aktien-Börsen verbuchten das unter „schöpferischer Zerstörung“ und reagierten mit einer 1,5-prozentigen Kurssteigerung.

LANXESS verkauft BORCHERS

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS spaltet sich unaufhaltsam weiter auf. Im September 2007 hat das Unternehmen seine auf Lackzusatzstoffe spezialisierte Tochtergesellschaft BORCHERS an den US-Konzern OM verkauft. „Wir haben erneut eine zukunftsfähige Lösung für ein Randgeschäft gefunden“, kommentierte das Vorstandsmitglied Werner Breuers den Deal. Zur Zukunft der 90 Beschäftigten äußerte er sich jedoch nicht.

AGFA im Sinkflug

Im Jahr 1999 trennte sich der Leverkusener Multi von der AGFA und setzte damit weitere Teilungsprozesse bei seiner ehemaligen Foto-Sparte in Gang. Diese vernichteten zwar zahlreiche Arbeitsplätze, konnten aber die Talfahrt nicht stoppen. Am 18. Oktober fiel die Aktie des Unternehmens mit 11,19 Euro auf den tiefsten Stand seit ihrer Notierung. „Das Unternehmen erschütterte 2007 damit zum dritten Mal die Börse“, kommentierte die Faz. Erschütterungen der Belegschaft dürften auf dem Fuße folgen.

IG BCE verliert Mitglieder

Die Mitgliederzahl der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE sank seit Ende 2006 um 15.000 auf 714.000. Davon stehen noch 58 Prozent im Arbeitsprozess. Acht Prozent der IG BCElerInnen sind arbeitslos und rund ein Drittel RentnerInnen.

KONZERN & VERGANGENHEIT

Kultur-Jubiläum mit Geschichtsklitterung

Mit großem Tamtam feiert BAYER in diesem Jahr den 100. Geburtstag seiner Kulturabteilung und will sich dabei von ihren dunklen Kapiteln nicht die Laune verderben lassen. „Nachdem Hugo Caspari 1934 die Leitung der Abteilung abgeben muss, übernimmt der Journalist Ferdinand Gerhardt seinen Posten. Laut BAYER-Geschichtsschreibung bemüht dieser sich um eine unabhängige Kultur- und Bildungsarbeit“, wie das Fono Forum schreibt. Die neue musikzeitung weiß da jedoch anderes zu berichten. „Ferdinand Gerhardt allerdings, der 1934 eingesetzte Mann für die Kultur, kann oder will keine eigenen Impulse setzen. Die Gleichschaltung erreicht auch die BAYER-Kultur“, heißt es dort. Nicht umsonst verboten die Alliierten Gerhardt nach 1945, seinen erlernten Beruf weiter auszuüben.

POLITIK & EINFLUSS

Wenning & Merkel in Indien

Zu dem Manager-Tross, der Angela Merkel im Herbst auf ihrer Indien-Reise begleitete, gehörte auch BAYER-Chef Werner Wenning. Der Leverkusener Multi plant nämlich, seinen Umsatz in dem Land bis zum Jahr 2015 auf eine Milliarde Euro zu verdreifachen. Im Pharma-Bereich hofft der Manager auf bessere Geschäfte durch die 2005 erfolgte Stärkung des Patentschutzes, die für höhere Preise sorgt - und damit für eine schlechtere Versorgung der Bedürftigen mit Medikamenten. Die größten Profite soll aber die Landwirtschaftssparte einfahren. Bereits jetzt Marktführer bei Pestiziden, will BAYER CROPSCIENCE den Staat in Zukunft noch verstärkt mit hybridem Reis beglücken, den die LandwirtInnen nicht wieder aussähen können und deshalb jedes Jahr neu kaufen müssen. Zudem plant der Agro-Riese die Vermarktung von genmanipulierter Baumwolle, obwohl bereits die Baumwolle made by MONSANTO viele indische FarmerInnen ins Unglück gestürzt hat.

Wenning gegen ALG-I-Verlängerung

BAYER-Chef Werner Wenning hat sich gegen eine Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I ausgesprochen. „Es ist ein großer Irrtum, wenn man hier Teile der Agenda 2010 wieder zurückdreht“, sagte der 3,3 Millionen Euro im Jahr verdienende Vorstandsvorsitzende. „Das ist der absolut falsche Weg“, warnt er. Der richtige wäre seiner Meinung nach eine Senkung der Lohnnebenkosten. Und auf eben diesen hat sich die Große Koalition dann ja zusätzlich zur ALG-I-Reform auch begeben und dem Leverkusener Multi so zu einem netten Millionengeschenk verholfen.

BAYERs Kulturverständnis

Der Leverkusener Multi inszeniert sich gerne als großer Kulturförderer. Auch die Bundesrepublik setzt auf die „soft power“ der auswärtigen Kulturpolitik zur Öffnung der Märkte. In China wollte man zwar nicht so klotzen wie etwa Frankreich, das für 40 Millionen Euro einen „kulturellen Dialog“ mit dem Land führt, aber 400.000 Euro für ein „deutsch-chinesisches Kulturjahr 2009“ sollten schon drin sein. Flugs setzte die Bundesregierung sich mit der Wirtschaft zwecks finanzieller Unterstützung in Verbindung. Dabei taten sich dann allerdings unverhofft Probleme auf. Als es ans Bezahlen ging, mochten BAYER & Co. nämlich von repräsentativen Dichtern & Denkern und schönen Künsten nicht mehr viel wissen. Damit die Investition sich auch lohnt, sollte statt profit-ferner Geistesgrößen die Initiative „Deutschland - Land der Ideen“, der auch BAYER angehört, die Public-Relation-Arbeit übernehmen. Und so kam es dann auch. Jetzt steht die Standort-Werbung auf den drei Säulen „Kultur“, „Wirtschaft“ und „Wissenschaft“, und bei der Vorbereitung des Events schaut dem Goethe-Institut eine Vertretung der Wirtschaft und eine Agentur für „Nation-Branding“ auf die Finger.

Strom-Deal mit RWE

Die gestiegenen Strom-Kosten für Privathaushalte kümmern die Politik nicht groß. Die Klagen von BAYER & Co. über zu hohe Energiepreise hingegen bewogen die Verantwortlichen zum Handeln. So hat sich das Kartellamt mit RWE auf einen Deal geeinigt. Die Behörde zieht die Kartellklage wg. der Einpreisung der kostenlos zugeteilten Kohlendioxid-Verschmutzungsrechte zurück, und RWE versteigert dafür im Gegenzug Strom für BAYER & Co. auf einer Auktion. Das ergebe „hinreichende Preisvorteile für die Industriekunden“, meldete ein Kartellamtssprecher Vollzug.

Bund fördert Pharmaforschung

Die Bundesregierung kündigte an, die Pharmaforschung von BAYER & Co. bis zum Jahr 2011 mit 800 Millionen Euro zu subventionieren. Ein Schwerpunkt wollen die PolitikerInnen dabei auf die Genmedizin und die Grundlagenforschung legen. Die Förderung versteht sich zudem als strukturpolitische Maßnahme zur weiteren Annäherung von Wissenschaft und Wirtschaft. Geld sollen nämlich nach Angaben von Bundesforschungsministerin Annette Schavan nur Konsortien aus Konzernen und Universitäten bekommen, welche die gesamte Wertschöpfungskette eines Präparates, von den ersten Entwicklungsschritten bis hin zur klinischen Prüfung, im Auge hätten.

Konvent will mehr Steuer-Föderalismus

BAYERs Aufsichtsratschef Manfred Schneider betätigt sich zusätzlich zu seinem Leverkusener Job nicht bloß noch als Aufseher bei ALLIANZ, LINDE, DAIMLER, METRO, RWE und TUI, er gehört auch noch dem „Konvent für Deutschland“ an. Dort befindet er sich in der zweifelhaften Gesellschaft von Otto Graf Lambsdorff, Roman Herzog, Wolfgang Clement und Klaus von Dohnanyi. Ein besonderes Anliegen ist dem exklusiven Club die Förderalismusreform, da er in dem Vorhaben eine große Chance zur weiteren institutionellen Verankerung des Neoliberalismus sieht. „Wir brauchen mehr Wettbewerb unter den Ländern“, mahnte Wolfgang Clement im Namen des Konvents und forderte mehr Länderkompetenzen in der Steuerpolitik ein. Das weitere Auseinandergehen der Schere zwischen reichen und armen Bundesländern nehmen die KonventlerInnen dabei gerne in Kauf, weil das die föderale Standort-Konkurrenz anfacht. Die in der Verfassung festgeschriebenen „einheitlichen Lebensverhältnisse“ sähe Roman Herzog deshalb gerne zu „gleichwertigen“ herabgestuft, und den Länderfinanzausgleich wollen Schneider & Co. auch auf den Müllhaufen der Geschichte werfen.

Schnappauf neuer BDI-Geschäftsführer

Der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ (BDI) hat den bayerischen Landesminister für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Werner Schnappauf, zum neuen Geschäftsführer ernannt. Der Industrie-Verband sieht im Zuge der Debatte um die Kohlendioxid-Emissionen offenbar härtere Zeiten auf sich zukommen und wappnet sich für die Diskussionen mit einem „der profiliertesten deutschen Politiker in der Klima-, Umwelt- und Energiepolitik“ (O-Ton BDI).

Plischke neuer VFA-Chef