Presse Information vom 25. Oktober 2013

Coordination gegen BAYER-Gefahren

Netzwerk Robin Blood (http:robinblood.org)

Montag, 20.15 Uhr: ZDF-Film zum Bluterskandal

„Verantwortliche in der Industrie zur Rechenschaft ziehen!“

Am kommenden Montag sendet das ZDF den Fernsehfilm „Blutgeld“. Erzählt wird die wahre Geschichte dreier Brüder, die an der Bluter-Krankheit leiden und sich durch verseuchte Gerinnungspräparate mit HIV infizieren. Die Hauptrolle in dem bewegenden Film spielt Max Riemelt. Der Produzent, Michael Souvignier, hatte vor einigen Jahren auch den TV-Film „Contergan – Eine einzige Tablette“ herausgebracht.

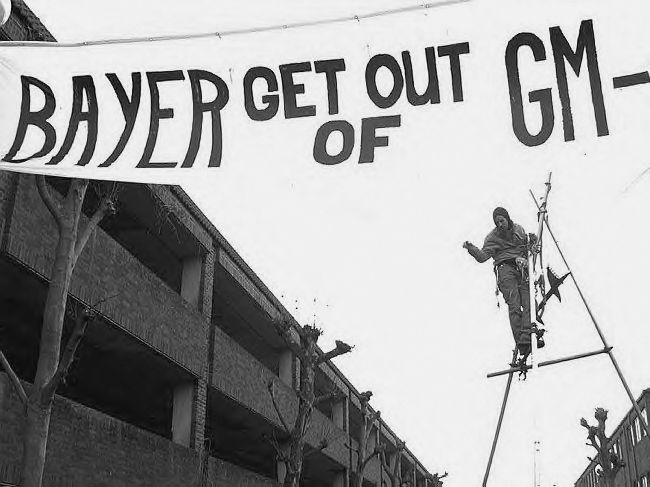

Hintergrund der Handlung: bis Mitte der 80er Jahre wurden tausende Bluter von den Herstellern, insbesondere dem BAYER-Konzern, wissentlich mit HIV und Hepatitis-C infiziert. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags kam zu dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der Infektionen hätte verhindert werden können, da seit 1982 alle notwendigen Erkenntnisse über HIV vorlagen. Auch existierten bereits Sterilisierungsverfahren, um die Blutkonserven von Viren zu befreien. Aus Profitgründen widersetzte sich die Industrie jedoch der Umstellung ihrer Produktion und der Vernichtung ungetesteter Präparate.

Die BAYER-Tochter Cutter war zu diesem Zeitpunkt Weltmarktführer für Gerinnungshemmer. Diese wurden zu großen Teilen in den USA aus Spenderblut von Risikogruppen gewonnen, darunter Prostituierte, Gefängnisinsassen und Drogenabhängige. Zwar wurden die Gefahren für Bluter in firmeninternen Memos frühzeitig benannt, dennoch verzichtete die Firma aus Kostengründen auf den Einsatz von Sterilisierungsverfahren. Cutter bewegte darüber hinaus die übrigen Hersteller dazu, ebenfalls von einem Wechsel auf sicherere Verfahren abzusehen, und wirkte auf die Behörden ein, solche nicht verbindlich vorzuschreiben (dies führte 1994 zur Schließung des Bundesgesundheitsamts). Noch nach dem Verbot unbehandelter Blutprodukte in Europa exportierte Cutter übrig gebliebene Chargen nach Lateinamerika und Asien und verursachte damit wissentlich den Tod tausender Bluter.

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) und das Netzwerk Robin Blood begrüßen, dass der ZDF-Film das Leid der Opfer veranschaulicht und die Rolle der Industrie kritisch beleuchtet. Zwar werden die verantwortlichen Firmen leider nicht beim Namen genannt, dennoch könne der Film – ähnlich wie im Fall Contergan – eine öffentliche Diskussion über die Entschädigung der Opfer initiieren. Während es für HIV-infizierte Bluter eine (wenn auch unzureichende) Stiftung gibt, gehen Hepatitis-Infizierte bislang vollkommen leer aus.

Andreas Bemeleit, Gründer des Netzwerks Robin Blood: „Die pharmazeutischen Unternehmen haben aus Profitgier unzählige Infektionen billigend in Kauf genommen. Die Bundesregierung hat seinerzeit ihre Aufsichtspflicht verletzt und sich zum Handlanger der Industrie gemacht“. Bemeleit, selbst Bluter, wurde durch Faktor VIII-Präparate mit HIV und Hepatitis-C infiziert. In der Hauptversammlung der BAYER AG hatte Bemeleit eine dauerhafte Entschädigungslösung gefordert, was vom Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers abgelehnt wurde.

Jan Pehrke von der Coordination gegen BAYER-Gefahren ergänzt: „Die Verantwortlichen für diesen schrecklichen Skandal waren in erster Linie die Firmen Bayer, Baxter und Alpha. Obwohl die Unternehmen schon Mitte 1982 vor der Übertragung von HIV durch Blutprodukte gewarnt waren, verkauften sie bis 1984 unbehandelte Produkte. Das Leben Tausender von Bluter hätte gerettet werden können, wenn die Verantwortlichen rechtzeitig gehandelt hätten.“

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren kooperiert seit 25 Jahren mit HIV- und Hepatitis-infizierten Blutern. Neben Entschädigungen fordert die CBG eine strafrechtliche Verfolgung der Konzern-Verantwortlichen wegen wissentlicher Inkaufnahme der Infektionen sowie eine Übernahme der vollen Behandlungskosten durch die Firmen: „Die Verursacher der Infizierung Tausender Bluter profitieren bis heute vom Verkauf teurer Plasma-Medikamente und wälzen gleichzeitig die Behandlungskosten der von ihnen geschädigten Bluter auf die Allgemeinheit ab“, so Pehrke weiter. BAYER machte im vergangenen Jahr allein mit dem Bluter-Präparat Kogenate einen Umsatz von 1,18 Milliarden Euro.

Hintergründe zum Aids/Bluter-Skandal

Der Berliner Kurier und der Express greifen unsere Kritik auf://

HIV-Opfer durch Pharma-Pfusch

Wie im ZDF-Film „Blutgeld“: So schlecht geht es den Opfern

Manchmal möchte er zu den Sternen klettern. Über eine Leiter. Wie es sich sein Idol Vincent Freeman im Science-Fiction-Film „Gattacca“ von 1998 vornahm (gespielt von Ethan Hawke). Der Invalide in einer perfekten Gesellschaft. „Es erinnert mich an mein eigenes Schicksal. Ich wünschte, ich könnte mir eine Sternen-Leiter borgen.“ Er ist Bluter – und Opfer eines unfassbaren Medizin-Skandals.

Robert Kujat bewegt sich bedächtig. Das steckt so in ihm drin. Jede Verletzung kann tödlich sein. Er ist nicht nur Bluter. Robert Kujat ist an Aids und an Hepatitis C erkrankt. Er ist eines von 1500 Opfern, die in den 1980er Jahren über Blutkonserven mit dem Viren-verseuchten Faktor VIII versorgt wurden. Das damals als Wundermittel angepriesene Medikament entpuppte sich als Seuchen-Schleuder. Heute leben nur noch 400 Infizierte.

„Ich war zweieinhalb Jahre alt, als Ärzte feststellten, dass ich Bluter bin“, erzählt Robert Kujat. Er war mit dem Dreirad gestürzt, wäre fast verblutet.

Hämophilie, eine vererbbare Störung der Blutgerinnung, ist damals kaum behandelbar. Als ein aus menschlichem Blutplasma hergestelltes Faktorenkonzentrat (Faktor VIII oder auch Faktor IX) auf den Markt kommt, schöpfen viele Hoffnung. Auch Roberts Eltern. Was sie nicht ahnen können: Die Blutkonserven sind verseucht. Mit HIV-, mit Hepatitis-Viren.

„Ich habe mich infiziert, als ich etwa fünf Jahre alt war“, sagt Robert Kujat. Und fügt leise hinzu: „Meine Eltern wussten es. Doch sie haben es mir gegenüber geheim gehalten. Auch anderen haben sie nichts erzählt, aus Angst vor Ausgrenzung.“

Als er es selbst herausfindet, ist Robert Kujat 14 Jahre alt. „Ich hatte plötzlich Abschürfungen, die sehr schlecht verheilten und sich violett verfärbten.“ Die Diagnose verdrängte er erst einmal. „Als ich 18 war, habe ich es akzeptiert. Seitdem habe ich auch das Vollbild Aids. Ich bekam einen Hefepilz im Rachen und verlor 30 Kilogramm.“

Damals lag er sechs Wochen im Krankenhaus. „Ich habe noch mein Abitur gemacht, das Studium habe ich geschmissen. Ich hatte ja eine sehr schlechte Lebensperspektive.“

Dabei wollte er Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Und ganz normal leben. „Gesund sein, eine Familie gründen.“ Eine Freundin hat er nie gehabt. „Seien wir doch ehrlich, ich bin ein Mängelexemplar. Wer will denn einen Mann ohne Perspektive?“

Dass er noch lebt, ist ein Wunder. Die Hepatitis hat seine Leber schwer geschädigt. Alle drei Monate geht er zum Arzt. Zur Kontrolle. „Ich lebe ziemlich in den Tag hinein, ich weiß ja nicht, in welcher Verfassung ich morgen bin.“

Der größte deutsche Pharma-Skandal seit Contergan: Das ZDF hat einen Film darüber gemacht („Blutgeld“, Montag, 20.15 Uhr). „Es ist gut, dass es diesen Film jetzt gibt“, sagt Kujat. „Ich habe heute noch eine Riesenwut. Es hat nie eine Verurteilung der involvierten Pharmahersteller gegeben.“

Der 34-Jährige, der nun in Berlin lebt, engagiert sich beim Betroffenen-Verband „Robin Blood“, auch „um Nachbesserungen bei den Zahlungen zu erreichen.“ „Meine Eltern bekamen damals Entschädigungszahlungen.“ Umgerechnet 49000 Euro. Schweigegeld. Robert Kujat erhält zudem monatlich 1500 Euro.

„Ich habe Angst vorm Sterben“, gibt er zu. Seit seinem 16. Lebensjahr beschäftigt ihn Kyronik. „Ich möchte mich nach meinem Tod einfrieren lassen. Ich werde dann in ein paar Jahrtausenden wieder zum Leben erweckt.“ Er will sich seine Träume erfüllen. So wie Vincent.

Bayer war Vorbild für Film - kein Geld mehr für Opfer?

Die Firma „Pharma“ im Film „Blutgeld“ hat ein reales Vorbild. „Wir haben dabei an Bayer gedacht, aber aus juristischen Gründen keine Namen genannt“, sagte einer der Macher.

Die Vorwürfe gegen den rheinischen Riesen sind nicht neu, werden . „Die Verantwortlichen für diesen schrecklichen Skandal waren in erster Linie die Firmen Bayer, Baxter und Alpha“, sagt Andreas Bemeleit, Gründer des Opfer-Netzwerks „Robin Blood“. „ Die pharmazeutischen Unternehmen haben aus Profitgier Infektionen billigend in Kauf genommen.“

In der Hauptversammlung der Bayer AG forderte Bemeleit, selbst Bluter, dauerhafte Entschädigungen , was abgelehnt worden sei.

Bayer-Sprecher Dr. Michael Thiel: „Die finanzielle Unterstützung betrug 2011 vier Millionen Euro. Darüber hinaus haben die Unternehmen in Aussicht gestellt, für die folgenden fünf Jahre weitere zwei Millionen pro Jahr zu leisten. Für 2012 und 2013 wurde Spenden von zwei Millionen gewährt.“ Von ANNE-KATTRIN PALMER und BERND PETERS

28.10.2013, Rhein Zeitung

Fernsehen: Opfern des Bluterskandals ein Denkmal gesetzt

Es war ein Arzneimittelskandal, der vor 20 Jahren die Republik erschütterte – vergleichbar wohl nur noch mit dem Conterganskandal: Mehr als 1800 Bluter hatten sich in den 80er-Jahren mit dem HI-Virus angesteckt.

Der Grund: Sie spritzten sich oft selbst ein Blutplasmakonzentrat, das die Pharmaindustrie aus dem Blut Tausender Spender hergestellt hatte und das von den Hämophiliezentren überall in der Republik an die Bluter weitergegeben wurde. Da diese Blutspenden bis 1985 nicht auf eine Infektion mit dem HI-Virus getestet wurden, war das Konzentrat oft verseucht.

Dabei hätte es bereits Ende 1982 eine – allerdings teurere – Alternative zu dem Medikament gegeben: ein mit Hitze behandeltes Konzentrat, in dem das HI-Virus abgetötet worden wäre. Mehr als 1000 Bluter sind deshalb bis heute an Aids gestorben. Der ZDF-Fernsehfilm „Blutgeld“ und die anschließende Dokumentation erzählen von diesem fürchterlichen Kapitel bundesrepublikanischer Gesundheitsgeschichte am heutigen Montag um 20.15 Uhr auf ergreifende Weise.

Produzent des Films ist der Kölner Michael Souvignier, der bereits mit „Das Wunder von Lengede“ und vor allem mit dem Zweiteiler „Contergan“ für Furore gesorgt hatte. Der Film erzählt die Geschichte der fiktiven Familie Seifert aus Siegburg, deren drei Söhne Ralf, Thomas und Stefan seit Geburt Bluter sind.

Als Ralf 1972 mit dem Fahrrad stürzt und das Blut aus seiner Wunde erst im Krankenhaus gestillt werden kann, erfährt die Familie dort von einer für Bluter bahnbrechenden neuen Behandlungsmethode in einer Klinik in Hannover. Dort bekommen die Patienten von Prof. Julius Schubert ein hoch dosiertes Konzentrat des im Körper von Blutern fehlenden Gerinnungsstoffes Faktor VIII. Sie können es quasi als Medikament mit nach Hause nehmen und es vorsorglich, aber vor allem bei Verletzungen spritzen, damit das Blut dann wieder gerinnen kann.

Die drei Seifert-Söhne holen sich das Präparat regelmäßig mit dem Auto aus Hannover. Wenn sie es in den Kofferraum gelegt haben, trinken sie erst einmal ein Bier, um auf ihr leichteres Leben mit der Bluterkrankheit anzustoßen. Was sie nicht ahnen: In den Medikamenten lauert später der Tod auf sie. Erst stirbt Anfang der 80er-Jahre Stefan.

Sein Bruder Thomas, der eine Krankengymnastikpraxis besitzt und eine Familie zu ernähren hat, will zunächst nicht wahrhaben, dass Stefan nicht an einer normalen Lungenentzündung gestorben ist, sondern Aids hatte. Es ist die Angst vor der Tabukrankheit Aids, die zu dieser Zeit noch als „Schwulenpest“ gilt.

Doch wenig später stirbt auch Thomas elendig. Kurz vor seinem Tod verspricht ihm sein Bruder, nicht mehr schweigen zu wollen. Zusammen mit der Ärztin Martina Meissner nimmt er den Kampf gegen Behörden und Pharmaindustrie auf. Der Film zeigt auf bedrückende Weise, wie Hunderte Bluter und ihre Familien in den 80er-Jahren nicht nur auf fahrlässige Weise mit der damals noch den sicheren Tod bringenden Viruserkrankung Aids infiziert wurden.

Er erzählt auch, wie viele von ihnen ihre Aids-Erkrankung aus Scham vor der gesellschaftlichen Ausgrenzung verschwiegen und so zum zweiten Mal Opfer der Pharmalobby wurden. Jeder der mehr als 1800 Infizierten erhielt ein Schweigegeld von 60 000 Euro, aber nur wenn alle einwilligten. Es gibt nur wenige, die wie Ralf Seifert zum Kämpfen bereit sind und dafür riskieren, sich in der Öffentlichkeit als HIVInfizierter erkennen zu geben.

Dieses nahezu unmenschliche Dilemma, in dem die infizierten Bluter steckten, beschreibt der Film auf atemberaubende Weise. Souvignier und sein Team setzen den Opfern und ihren Familien damit ein filmisches Denkmal, das längst überfällig gewesen ist. Stark ist der Film jedoch auch in den zwar rein fiktiven, aber sehr realistischen Szenen aus dem Bundesgesundheitsamt, das damals für die Zulassung des Blutermedikaments verantwortlich war.

Da sagt der Pharmalobbyist zynisch zum Mitarbeiter des Amtes: „Aids ist eine Naturkatastrophe. Wer ist schon schuld an einem Erdbeben? Diese Leute werden nicht lange genug leben, um Schadensersatzforderungen vor Gericht durchzusetzen.“ Da irrte er sich, zumindest zum Teil: Das Vorbild für die Filmfigur Ralf Seifert lebt noch heute. 2010 war in Medienberichten die Rede von 700 noch lebenden Betroffenen – dem medizinischen Fortschritt sei Dank.

Um das Leid der damals etwa 2300 Betroffenen zu lindern, wurde 1995 per Gesetz die „Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“ geschaffen. Jeder HIV-Infizierte erhält seitdem monatlich 767 Euro, für Aidskranke sind es 1534 Euro. Nicht infizierte Kinder der betroffenen Patienten erhalten bis zum 25. Lebensjahr 512 Euro. Mehr als 250 Millionen Euro sind so bislang geflossen. Die Kosten teilen sich der Bund (40 Prozent), die Pharmaindustrie (36 Prozent), die Länder (20 Prozent) und Blutspendedienste des DRK (4 Prozent).

Die Zahlen sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele der mehr als 1000 verstorbenen Infizierten nur ein Schweigegeld bekommen haben – wenn sie dies denn akzeptiert hatten. Und die Verantwortlichen – an erster Stelle sind hier neben Pharmaindustrie und Krankenkassen die Bundesgesundheitsminister Heiner Geißler und Rita Süßmuth (beide CDU) zu nennen – wurden anders als beispielsweise in Frankreich nie zur Verantwortung gezogen.

Der Skandal flog erst Jahre nach den Infektionen auf. 1993 veröffentlichte der „Bonner Generalanzeiger“ eine Statistik des Bundesgesundheitsamtes, die sich jeder in einer Buchhandlung als Loseblattsammlung hätte bestellen können. Daraus ging hervor, dass es damals 1835 HIV-infizierte Bluter gab.

Erst der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) bat Opfer und Angehörige des größten Arzneimittelskandals seit Contergan um Verzeihung. Er löste das Bundesgesundheitsamt 1994 auf, entließ Spitzenbeamte und trug dazu bei, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss den folgenden Erkenntnissen:

• „Mindestens 60 Prozent der Opfer hätten durch rechtzeitige Maßnahmen gerettet werden können.“

• Seit der Jahreswende 1982/83 hätten alle Hersteller inaktivierte Faktor-VIII-Produkte im Angebot haben müssen, die mit Hitze behandelt waren und bei denen das HI-Virus abgetötet war. Alle anderen Medikamente hätten mit der ausdrücklichen Warnung vor einem Aidsrisiko an die Ärzte versehen werden müssen.

• Im Herbst 1983 hätten alle nicht Hitze behandelten Medikamente zurückgerufen werden müssen.

• Seit August 1984 seien „mit dem wissenschaftlichen Beweis der Ursächlichkeit“ des Virus für Aids „Entschuldigungen ausgeschlossen“ gewesen.

• Die von Herstellern wie Bayer und den Ärzten vorgebrachte Rechtfertigung, dass ein Aidstest ja erst Mitte 1985 zur Verfügung stand, ist falsch. Aidsverdächtige Spender hätten auch schon vorher erkannt und ausgeschlossen werden können.

Der ZDF-Film zeigt, dass nicht die Gesundheit der Bluter im Vordergrund der Interessen von Politik, Pharmabranche und Krankenkassen stand, sondern Profitdenken und Vertuschung der eigenen Fehler. Es waren Fehler, die mehr als 1000 Menschen mit einem qualvollen Tod bezahlen mussten.