Die CBG arbeitet in jedem Jahr mit einem breiten Spektrum von Partner*innen zusammen. Auch in diesem Jahr konnten wir für die Hauptversammlung wieder viele Redner*innen gewinnen. Ihr findet deren Reden hier.

Veröffentliche Beiträge in “Allgemein”

Der Fall „Glyphosat“ kommt nicht vor den Supreme Court

Am 21. Juni 2022 hat es der Oberste Gerichtshof der USA abgelehnt, sich mit der Causa „Glyphosat“ zu befassen. Damit ist auch der BAYERs Plan B gescheitert, die Kosten für Zahlungen an Geschädigte des Herbizids möglichst gering zu halten.

Von Jan Pehrke

„Die Freude der Aktionäre über gute Quartalszahlen sollte nur wenige Stunden anhalten“, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 12. Mai 2022. Unmittelbar nach der Veröffentlichung von BAYERs Bilanz für die ersten drei Monate des Jahres gab es nämlich mal wieder schlechte Glyphosat-Nachrichten, die sofort börsen-wirksam wurden. Die US-Generalstaatsanwältin Elizabeth Prelogar dämpfte die Hoffnungen des Leverkusener Multis, mit einem Entschädigungsverfahren bis vor den Obersten Gerichtshof des Landes zu kommen und dort ein Grundsatz-Urteil zu Gunsten seiner Tochterfirma MONSANTO zu erwirken. Vom Supreme Court um Amtshilfe gebeten, riet sie davon ab, den Antrag des Leverkusener Multis anzunehmen und sich mit der Causa zu befassen. Und die RichterInnen hielten sich daran. Am 21. Juni erklärten sie, den Fall „Edwin Hardeman v. MONSANTO“ nicht zur Entscheidung annehmen zu wollen.

Plan B scheitert

Der Supreme Court war der Plan B des Unternehmens, nachdem es im Mai 2021 die Vergleichsverhandlungen mit den AnwältInnen der rund 138.000 KlägerInnen gegen seine Tochter-Gesellschaft MONSANTO hatte platzen lassen. Der zuständige Richter Vince Chhabria lehnte damals den Konzern-Vorschlag zur Güte ab – als „eindeutig unangemessen“ bezeichnete er den „settlement plan“. „Leider lässt sein jüngster Beschluss keinen anderen Schluss zu, als dass das Gericht den Lösungsmechanismus nicht ohne weitere erhebliche Änderungen genehmigen wird. Diese Änderungen sind nicht im Interesse von BAYER“, befand der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann. Einen neuen Anlauf mochte er deshalb nicht mehr nehmen. Damit endeten die Gespräche nach fast zweijähriger Dauer im Nichts.

Auf das Missfallen des für den nördlichen Distrikt Kaliforniens zuständigen Bundesrichters stießen vor allem die Vorstellungen des Global Players zum Umgang mit den Ansprüchen zukünftiger Glyphosat-Geschädigter, versuchte die Aktien-Gesellschaft sich hier doch an einer Quadratur des Kreises. Sie wollte das von der Krebs-Agentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestufte Mittel unbeschränkt weiter vermarkten, weitere Klagen aber so gut es geht verhindern.

Mit Chhabria war das nicht zu machen, darum setzte der Leverkusener Multi nun auf den Obersten Gerichtshof der USA. Im August 2021 stellte er beim Supreme Court den Antrag, den RichterInnen-Spruch des Ninth Circuit in dem Verfahren „Edwin Hardeman v. MONSANTO“ zu überprüfen und demonstrierte Zuversicht. Der Konzern zeigte sich überzeugt, dass es starke Argumente dafür gebe, den Fall anzunehmen und ein Urteil in seinem Sinne zu fällen, „wodurch die Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat in den USA weitgehend beendet würden“.

BAYERs Meinung nach fällt die Causa in die Zuständigkeit dieses Gerichts, weil es sich bei Pestizid-Fragen um Bundesangelegenheiten handelt, welche die staatliche Umweltbehörde auf der gesetzlichen Basis des „Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Acts“ (FIFRA) klärt. Und da die „Environment Protection Agency“ (EPA) Glyphosat für unbedenklich hält, hätte der Ninth Circuit ihm nicht vorwerfen dürfen, nicht ausreichend auf die Risiken und Nebenwirkungen des Mittels aufmerksam gemacht zu haben, so der Konzern in seiner Petition an den Obersten Gerichtshof. Dass die RichterInnen dies nicht aus freien Stücken taten, sondern unter Berufung auf ein Gesetz des Staates Kalifornien, das Glyphosat-Hersteller zu Krebs-Warnungen verpflichtet, spielt für den Agro-Riesen dabei keine Rolle, denn Bundesrecht habe Vorrang vor Landesrecht.

Überdies musste Kalifornien die Anordnung nach einer Intervention aus Washington wieder zurückziehen, betonte Leverkusener Multi in der Eingabe und berief sich überdies noch ganz konkret auf die EPA als Entlastungszeugin in der Causa „Hardeman“. Von Trump auf Linie gebracht, hatte die Agency nämlich in Tateinheit mit dem Justizministerium das in den USA bestehende „Amicus Curiae“-Recht genutzt, um in das Berufungsverfahren einzugreifen und auf Freispruch zu plädieren. „Der Kläger ist im Unrecht“, erklärten die staatlichen Stellen ummissverständlich.

Darüber hinaus hat der Ninth Circuit nach Ansicht der Aktien-Gesellschaft ExpertInnen zugelassen, die dieses Etikett nicht verdienen, was „zu unfundierten Aussagen geführt hat“.

„Die Fehler des Ninth Circuit bedeuten, dass ein Unternehmen für die Vermarktung eines Produkts ohne Krebs-Warnung hart bestraft werden kann, obwohl es nahezu universellen wissenschaftlichen und regulatorischen Konsens darüber gibt, dass das Produkt nicht krebserregend ist und die verantwortliche Bundesbehörde eine solche Warnung sogar verboten hat“, so das Resümee des Leverkusener Multis.

Die Abfuhr

Der Supreme Court wollte über das BAYER-Begehr nicht allein entscheiden und bat die US-Regierung im Dezember 2021 um Amtshilfe. Diese erfolgte dann im Mai 2022 durch die Generalstaatsanwältin Elizabeth Prelogar und sorgte beim Global Player für Ernüchterung. Nach Ansicht des „Solicitor Generals“ erlaubt das Pestizid-Recht den einzelnen Bundesstaaten, spezielle Vorschriften zu erlassen, wenn diese dem FIFRA nicht explizit widersprechen. Kalifornien hat das mit Verweis auf die WHO getan und sich dabei auf ein Landesgesetz von 1986 berufen, das zu Warnungen verpflichtet, wenn eine öffentliche Körperschaft eine Substanz als krebserregend einstuft. Prelogar beurteilte dieses Vorgehen als korrekt, eine absolute Kongruenz verlange der Gesetzgeber nicht, daher dürften die Bundesstaaten auch dann Warnhinweise anordnen, wenn die EPA solche nicht für nötig halte. „Die Genehmigung der EPA für eine Kennzeichnung, die nicht vor bestimmten chronischen Risiken warnt, bedeutet nicht, dass eine amtliche Anordnung, die solche Warnungen vorsieht, außer Kraft gesetzt wird“, hielt die Juristin fest. Sie verwies zudem auf von der EPA positiv beschiedene Anträge von Glyphosat-Herstellern, die beabsichtigten, von sich aus vor Krebs zu warnen, um Haftungsansprüchen zu entgehen. Und damit nicht genug, distanzierte sie sich von den Positionen des „Amicus Curiae“-Schreibens. „Im Angesicht der Entscheidung des Berufungsgerichts und des Regierungswechsels haben die Vereinigten Staaten ihre dort dargelegten Argumente überprüft“, erklärte Prelogar.

Tatsächlich hat die Biden-Administration sogar die ganze EPA-Politik der Ära Trump auf den Prüfstand gestellt und Besserung gelobt. Anweisungen an die WissenschaftlerInnen, sich bei ihren Pestizid-Analysen ausschließlich auf Daten der Hersteller zu stützen, und Korrekturen ihrer Expertisen durch die AbteilungsleiterInnen sollten der Vergangenheit angehören. „Heute unterschreibe ich ein präsidiales Memorandum, das klarstellt, dass wir unsere Weltklasse-Wissenschaftler vor politischer Einmischung schützen und sicherstellen werden, dass sie frei denken, forschen und sprechen können“, sagte er Ende Januar 2021.

Inzwischen sind diese Verfehlungen auch amtlich. Am 17. Juni erklärte ein US-Gericht die verläufige Glyphosat-Zulassung der „Environment Protection Agency“ (EPA) aus dem Jahr 2020 teilweise für ungültig. „Die Fehler der EPA bei der Bewertung des Risikos für die menschliche Gesundheit sind schwerwiegend“, heißt es in dem Urteil des „9th U.S. Circuit Court of Appeals“. Den RichterInnen zufolge hatte die Behörde bei dem Genehmigungsverfahren gegen ihre eigenen Richtlinien zum Umgang mit Studien und zur Einschätzung von Krebsgefahren verstoßen und sich zudem über Bedenken des eigenen wissenschaftlichen Beirats hinweggesetzt.

Zum zweiten Verfahrensfehler, den die Aktien-Gesellschaft dem Ninth Circuit anlastete, hatte Elizabeth Prelogar ebenfalls eine klare Meinung. Ihrer Auffassung nach stellte die Auswahl der Sachverständigen keine Pflichtverletzung dar. Sie stehe „nicht im Widerspruch zu den Standards, die von anderen Gerichten bei der Prüfung der Zulässigkeit von ExpertInnen-Aussagen angewandt werden“, so Prelogar.

Die Reaktionen

Die Anwältin Erwin Hardemans freute sich über die Stellungnahme des Solicitor Generals. „Es ist ein sehr guter Tag für Krebsopfer, die versuchen, Täter wie MONSANTO zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte sie. Der Leverkusener Multi hingegen ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. „Wir sind weiterhin überzeugt, dass es gute rechtliche Argument für den Supreme Court gibt, den Fall Hardeman zu überprüfen und das Urteil zu korrigieren. Die Umweltschutzbehörde EPA hat mehrfach festgestellt, dass glyphosat-basierte Pestizide sicher genutzt werden können und nicht krebserregend sind“, erklärte der Konzern.

In der am 23. Mai veröffentlichten Stellungnahme zu der Entscheidung wiederholte er diese Argumente, packte aber noch etwas drauf. Das Unternehmen versuchte sich als Krisen-Profiteur und nutzte die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die globale Lebensmittel-Versorgung, um Glyphosat angesichts der neuen Herausforderungen für die „Ernährungssicherheit“ als systemrelevant auszugeben und den Supreme Court moralischem Druck auszusetzen.

Damit nicht genug, brachte der Global Player die Agro-Branche dazu, sich für ihn zu verwenden und in der Sache einen Brief an US-Präsident Joe Biden aufzusetzen. Unter anderem gewann er zahlreiche FarmerInnen-Organisationen der Bundesstaaten, ZüchterInnen-Vereinigungen und die Lobby-Einrichtung „CropLife America“ für sein Ansinnen. „Wir schreiben, um unsere große Besorgnis über eine kürzlich erfolgte Änderung der langjährigen Politik in Bezug auf die Regulierung und Kennzeichnung von Pestizid-Produkten auszudrücken, auf die sich Landwirte und andere Benutzer verlassen“, mit diesen Worten leiteten die insgesamt 54 Verbände ihren Appell ein. Vehement kritisieren die Unterzeichner die Rechtsposition, die Kalifornien und anderen Bundesstaaten Pestizid-Kennzeichnungen nach Landesrecht erlaubt. Und auch sie verweisen auf die aktuelle Weltlage, um die Dringlichkeit ihres Anliegens zu unterstreichen, Glyphosat zu amnestieren. „In einer entscheidenen Zeit, in der amerikanische Landwirte bestrebt sind, eine Welt zu ernähren, die von Nahrungsmittelknappheit und -unsicherheit bedroht ist, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben, birgt diese Kehrtwende in der Politik die große Gefahr, dass die Fähigkeit der amerikanischen Agrar-Produzenten, zur Deckung der weltweiten Nahrungsmittel-Bedarfs beizutragen, untergraben wird“, führen „CropLife Amerika“ & Co. aus. Mit der Aufforderung an die Biden-Administration, den Schriftsatz der Generalstaatsanwältin Elizabeth Prelogar zurückzuziehen, endet ihre Suada. Aber es nützte alles nichts. Der Supreme Court schloss sich zum Leidwesen BAYERs der Argumentation Prelogars an. „Die Entscheidung untergräbt die Verlässlichkeit von Regulierungsentscheidungen für Unternehmen, weil sie zulässt, dass jeder einzelne Bundesstaat der USA unterschiedliche Gebrauchsanweisungen verlangen kann. Das widerspricht klar dem Anspruch an Einheitlichkeit, den der US-Kongress in Gesetzes-Grundlagen formuliert (...) hat“, klagt der Leverkusener Multi.

Jetzt greift für ihn der Plan C. Er hatte nämlich schon Vorsorge für den Fall getroffen, dass Glyphosat der Weg zum Obersten Gerichtshof verschlossen bleibt. Der Konzern stellt ein „professionell aufgesetztes Programm zum Umgang mit künftigen Ansprüchen“ in Aussicht, das „vordefinierte Kompensationen“ enthält und sich dabei an den schon geschlossenen Vergleichen als Richtwert orientiert. Rücklagen von 4,5 Milliarden Dollar hat er dafür gebildet.

Zu den weiteren Schritten, „um die Rechtsstreitigkeiten zu beenden und sicherzustellen, dass es künftig nur noch wenige Glyphosat-Klagen gibt, die zudem geringe Erfolgsaussichten haben“ zählt der Verkaufsstopp des Herbizids für Privatkunden ab 2023. Dieser Gruppe entstammten nämlich die meisten Geschädigten, die gegen BAYER vor Gericht zogen. Darüber hinaus will das Unternehmen von sich aus das Thema „Kennzeichnung“ angehen und mit der EPA diskutieren, wie es auf den Glyphosat-Etiketten zu „einer noch besseren Information über den Stand der Wissenschaft“ kommen kann.

Diese Maßnahmen scheinen jedoch allesamt nicht dafür geeignet zu sein, die Akte Glyphosat endlich zu schließen. Sechs Jahre nach der ersten Klage und vier Jahre nach dem ersten Urteil, das dann schon BAYER als Rechtsnachfolger MONSANTOs traf, ist sie immer noch sperrangelweit offen. Darum forderte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ein schnelles Handeln ein. „Jetzt muss BAYER endlich die mehr als 30.000 Glyphosat-Betroffenen angemessen entschädigen, die bislang kein Geld vom Konzern erhalten haben, bevor noch mehr von ihnen sterben. Und das Unternehmen darf nicht länger darauf spekulieren, sich durch irgendwelche juristischen Winkelzüge anders vor zukünftigen Klagen wappnen zu können als durch einen Verkaufsstopp von Glyphosat“, hieß es in der Presseerklärung der Coordination. ⎜

Weltkriegsmunition en masse in Nord- und Ostsee

Allein in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee lagern mehr als 1,6 Millionen Tonnen Bomben, Minen und Granaten. Viele dieser gefährlichen Altlasten zweier Weltkriege haben BAYER bzw. die IG FARBEN produziert. Die Politik nimmt sich dieses brisanten Themas bis heute nur widerstrebend an.

Von Burkhard Ilschner

Es begann vor mehr als 100 Jahren und eskalierte vor rund 75 Jahren. Was einst – fälschlich – als vermeintliche Lösung gepriesen wurde, wird seit gut einem Vierteljahrhundert immerhin als Problem benannt: Die Rede ist von eben jenen Munitionsaltlasten zweier Weltkriege, die auf dem Meeresgrund langsam vor sich hin rotten und eine eklatante Gefahr bedeuten für Menschen auf See und an den Küsten, für Fischerei, Sportschifffahrt und Tourismus und vor allem für die Meeresumwelt. Sie enthalten nicht nur hochriskante Sprengstoffe und Zünder verschiedenster Arten, sondern viele von ihnen auch chemische Kampfstoffe (siehe Kasten), zusammen mehrere tausend Tonnen.

Ewigkeitskosten

Was daraus wird, ist bis heute weitgehend ungeklärt. Das Problem dürfte noch Generationen beschäftigen. Zwar wird seit Jahrzehnten und immer lauter wirksames Entsorgungshandeln gefordert. Tatsächlich wird die ganze Sache aber bis heute – politisch und administrativ – verschleppt, verharmlost oder geleugnet. Erst in diesem Jahr hat die Bundesregierung die Entwicklung von Lösungskonzepten in Auftrag gegeben, die 2024/25 zu ersten Bergungsversuchen führen sollen – Ende offen.

Zwar ist dieses marine Altlastenproblem ein globales, es ist aber unstrittig, dass die größten Anteile der in nordeuropäischen Gewässern lagernden Spreng- und Giftstoffe aus deutscher Produktion, nicht zuletzt vom BAYER-Konzern bzw. der von ihm mitgegründeten IG FARBEN stammen: Nach dem Ersten Weltkrieg wurde vorwiegend auf Veranlassung der Alliierten Munition des besiegten deutschen Reichs von der Biskaya über die Nordsee bis Gotland im Meer versenkt, häufig durch „einfaches“ Überbordkippen, oft aber auch durch Versenkung ganzer Schiffe mit giftiger oder explosiver Ladung. Übliche Methoden der Kampfmittelvernichtung (Sprengung oder Verbrennung) galten angesichts der zu bewältigenden Mengen als zu zeit- und kostenaufwändig und zu riskant für das beteiligte Personal. Versenkung auf See hingegen schien effizient und eben unproblematisch.

In den 1940er Jahren war es zunächst die deutsche Wehrmacht, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs Kampfstoffmunition in der Ostsee versenkte, um sie dem Zugriff gegnerischer Streitkräfte zu entziehen. Nach der Kapitulation Nazideutschlands indes praktizierten die Siegermächte dasselbe, was sie 30 Jahre zuvor auch getan hatten. Und der eigenen Bequemlichkeit halber packten die Alliierten ihre eigenen, nicht mehr benötigten Munitionsmengen gleich dazu, verklappten sie nicht nur in Nord- und Ostsee, sondern teilweise auch in eigenen Küstengewässern. Insgesamt wird vermutet, dass allein nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Millionen Tonnen Munitionsaltlasten und Giftkampfstoffe in Europas Meeren versenkt wurden. Aber dabei blieb es nicht, auch seitens BRD und DDR wurden solche Versenkungen bis in die 1960er Jahre vorgenommen.

Rücksicht auf SeefahrerInnen oder KüstenbewohnerInnen kamen in den Jahrzehnten nach Kriegsende im Denken der Verantwortlichen selten vor – und Meeresumweltschutz spielte bekanntlich auch keine Rolle: Schließlich wurden in und auf den Meeren allgemein bis weit in die 1980er Gift-Müll, -Abfälle und -Abwässer verklappt, eingeleitet oder verbrannt. Für kurze Zeit gab es in den 1950er Jahren gezielte Versuche, versenkte Kampfmittel wieder zu bergen, um enthaltene Rohstoffe zurückzugewinnen. Und gelegentlich flackerten Debatten über die versenkten Altlasten auf, wenn FischerInnen Teile davon in ihren Netzen fanden oder Unfälle gemeldet wurden. Allerdings führte all dies nie zu nennenswerten politischen oder administrativen Aktivitäten, die gezieltes Bergen und Entsorgen der Unmengen versenkter Kampf- und Giftstoffe beabsichtigt hätten.

Diese praktizierte und propagierte Sorglosigkeit hatte unter anderem eine wesentliche Ursache: Die wenigsten Versenkungen waren seinerzeit ordentlich dokumentiert worden – aus den Augen, aus dem Sinn. Folge dieser fast schon organisiert zu nennenden Nachlässigkeit sind bis heute lückenhafte oder fehlende Angaben über vollzogene Munitionsversenkungen: Die meisten Daten über Umfang, Ort, Art und Menge basieren mehr auf Schätzung und Hörensagen als auf konkreten und belegbaren Fakten.

Erste Debatten

Zwar gab es etwa ab Mitte der 1980er Jahre (nicht nur) in Deutschland erste Debatten über mögliche Gefährdungen von Mensch und Umwelt durch versenkte Kampfmittel, Auslöser waren vor allem die Schadensfälle in der Fischerei. Unfälle in Tourismusgebieten, beispielsweise durch am Strand angespülte Munitions- oder Kampfstoffreste, wurden hingegen gerne kleingeredet oder gar verschwiegen, mensch wollte potentielle Gäste (aktuelle wie künftige) ja nicht verschrecken.

Ab den 1990er Jahren wurde häufig intensiver recherchiert, es gab Anfragen und Debatten im Bundestag, es gab behördliche Untersuchungen etwa über „Chemische Kampfstoffmunition in der südlichen und westlichen Ostsee“ oder über die Sicherheit der maritimen Transportwege in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (1). Es gab vereinzelte Bestrebungen, die Geschichte der Munitionsversenkungen in ihren Dimensionen und erwartbaren Folgen aufzuarbeiten – nur Planungen oder gar Umsetzung handfester Maßnahmen zur Bergung und Entsorgung gab es weiterhin nicht.

Vielmehr beschwichtigten die Behörden damals, dass vor der deutschen Nordseeküste Munitionsaltlasten nur in einer Größenordnung von 10.000 Tonnen lagern würden und es nur eine Handvoll von Unfällen mit diesem explosiven Erbe gegeben habe. Es ist dem Koblenzer Meeresbiologen und Umweltgutachter Stefan Nehring zu verdanken, dass das wahre Ausmaß der Millionen Tonnen und mehr als 1.000 Opfer versenkter Munition öffentlich bekannt wurde. Ab 2005 veröffentlichte er kontinuierlich (und das meiste davon exklusiv) in der damaligen Zeitschrift Waterkant Hintergründe und eigene Rechercheergebnisse – brisante Aktenfunde über Versenkungsprotokolle, detaillierte Unfallberichte und -statistiken, aktuelle Bewertungen zur beginnenden Entsorgungsdebatte und vieles andere mehr (2).

Es waren zunächst vor allem die einstige Bremer Meeresschutzorganisation Aktionskonferenz Nordsee (AKN) und parallel auch der Naturschutzbund Deutschland (NABU), die auf Grundlage von Nehrings Recherchen auf Kongressen und in Publikationen dringendes Handeln anmahnten. Durch den steigenden Druck der begleitenden Medienberichte und Anfragen in den Parlamenten sah sich die 1997 gegründete Arbeitsgemeinschaft Bund/Länder-Messprogramm für die Meeresumwelt von Nord- und Ostsee (3) genötigt, sich ab 2008 im so genannten ExpertInnenkreis „Munition im Meer“ organisiert mit der marinen Altlastenproblematik zu beschäftigen.

Verharmlosungen

Allerdings fanden sich in dessen 2011 veröffentlichtem Ergebnisbericht (4), der alle durch Nehring recherchierten Daten bestätigte, eher überraschende Aussagen, etwa unter dem Titel „Gesamtbewertung“ folgender Satz: „Derzeit ist nicht erkennbar, dass eine großräumige Gefährdung der marinen Umwelt über den lokalen Bereich der munitionsbelasteten Flächen hinaus vorhanden oder zukünftig zu erwarten ist. Eine Gefährdung besteht jedoch punktuell für Personengruppen, die im marinen Bereich der Nord- und Ostsee mit Grundberührung tätig sind.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte es über Jahre bereits neben diversen Unfällen in der Berufs- und Freizeitfischerei auch Verletzungen etwa an touristisch genutzten Stränden durch angespülte Kampfstoffreste gegeben. Und auch dieser Satz aus derselben Publikation konsternierte damals kritische ExpertInnen: „Eine efährdung es erbrauchers durch möglicherweise kontaminierte marine Produkte, insbesondere Nahrungsmittel, ist nach derzeitigem Kenntnisstand als äußerst unwahrscheinlich einzuschätzen. Es sind keine in diese Richtung deutenden konkreten Belege bekannt.“ Tatsächlich gab es zu dieser Zeit bereits Veröffentlichungen, die erhebliche Zweifel an dieser Sichtweise äußerten und teilweise fundiert begründeten. So waren nicht nur Berichte über Schadstoffspuren aus Kampfstoffresten in der marinen Nahrungskette veröffentlicht worden, sondern auch Prognosen, dass dieses Problem aufgrund von Verrottungsprozessen in den kommenden Jahrzehnten eskalieren dürfte.

Pikant aus damaliger wie heutiger Sicht war es vor allem, dass die AutorInnen ihren Bericht explizit „als lebendiges und wachsendes Dokument“ bezeichneten, „regelmäßige Aktualisierung und fortlaufende Erweiterung sind vorgesehen“. Es folgten nämlich sieben jährliche Fortschrittsberichte, allerdings sind – so der Kieler Professor Uwe Jenisch 2021 im marineforum – die zugehörigen Karten dabei „leider“ nie aktualisiert worden: Unter anderem bei Stefan Nehring hätten die ExpertInnen in all diesen Jahren genügend Material dazu finden können. Insgesamt brauchte es nach 2011 weitere acht Jahre, bis Ende 2019 die 93. Umweltministerkonferenz des Bundes und der Länder eine finale Aktualisierung dieses Berichts beschloss. Der erschien dann als ganze zwei Seiten umfassendes Dokument im März 2021 – konstatierte inzwischen aber immerhin „dringenden Handlungsbedarf“ (5).

Um nicht missverstanden zu werden: In Bundes- und Landesparlamenten, in Administrationen, Behörden oder Instituten gab und gibt es viele engagierte, um Aufklärung bemühte Kräfte, Einzelpersonen oder Kleingruppen wie Forschungsteams; nur blieb ihnen all die Jahrzehnte jene politisch-administrative Gesamtkoordination versagt, die eine Problemlösung entscheidend hätte näher bringen können. „Munition im Meer“ war über lange Zeit – schaut man durch eine Lupe öffentlichen Interesses – vor allem eine Art verstecktes Schubladenthema.

Punktuelles Aufsehen gab es etwa, wenn brisante Altlasten in oder am Rande einer wichtigen Schifffahrtsstraße vermutet, gesucht, entdeckt und oft zügig geräumt oder gesprengt wurden (nicht immer im Einklang mit geltendem Naturschutzrecht). Auch konkrete wirtschaftliche Motive führten zu Aktionismus: Für neue Windparks etwa, für die Trasse der Nordstream-Pipeline oder für den anhaltend umstrittenen Tunnelbau im Fehmarnbelt wurde nach Kriegsaltlasten gesucht, die das Vorhaben hätten beeinträchtigen können, wurde im Falle der Entdeckung vor Ort geräumt. Auf unzähligen Konferenzen wurden teils parallel, teils mit solchen Vorhaben zusammenhängend Daten zusammengetragen und ausgetauscht. Aber niemals gab es den entscheidenden „Kick“ von verantwortlicher politischer Seite, den Weg zu ebnen für eine planmäßige und großflächige Erfassung samt Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zur zügig sich anschließenden Beseitigung der brisanten Hinterlassenschaften.

Es handelt sich im Grunde genommen um organisiertes politisches Versagen. Ob vorsätzlich oder fahrlässig, sei dahingestellt – es ist die konsequente Fortsetzung jener Nachlässigkeit, mit der vor Jahrzehnten verklappt und versenkt worden ist. Immer wieder gab und gibt es Berichte und Enthüllungen über „Gefahr aus der Tiefe“, „Giftgasklumpen an den Stränden“, „Bombenstrände“, „Giftgasgranaten im Schleppnetz“, „Senfgasopfer im Hospital“, „Tickende Zeitbomben im Meer“ oder „Giftiges Arsen in Schollen“ – einige wenige Beispiele aus Schlagzeilen mehrerer Jahrzehnte. Nur hatte das eben lange Zeit keine politischen oder administrativen praktischen Folgen.

Ampel-Aktivitäten

Erst seit Kurzem scheint sich das zumindest ansatzweise zu ändern. Es bleibt nach den Erfahrungen vergangener Jahrzehnte allerdings abzuwarten, mit welcher Konsequenz und Ausdauer das auch zu Erfolgen führt. In ihrem Koalitionsvertrag hat die amtierende Berliner Koalition im November 2021 knapp, aber markant vermerkt: „Für die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in der Nord- und Ostsee wird ein Sofortprogramm aufgelegt sowie ein Bund-Länderfonds für die mittel- und langfristige Bergung eingerichtet und solide finanziert.“ Entschieden klingende Worte, die aber möglicherweise nicht so gemeint waren. Ein halbes Jahr später, im Mai 2022, kritisierte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einer Kurzinformation: „Bislang war die Kartierung dieser Munitionsaltlasten lückenhaft, nur ein Teil der Munitionsversenkungsgebiete ist bekannt. Infolge von Explosionsvorfällen kommen immer wieder weitere hinzu. Eine detaillierte und umfassende Kartierung liegt bislang nicht vor“ (6).

Das ist aber längst nicht alles. Im August 2022 wimmelte die Ampel-Koalition eine Kleine Anfrage der Linksfraktion erst einmal ab: „Nach Auffassung der Bundesregierung (…) besteht in Bezug auf Altmunition im Meer keine allgemeine rechtliche Verpflichtung des Bundes oder der Länder zum Tätigwerden. Daraus abgeleitet existiert auch keine finanzielle Verpflichtung.“ Im Kern bedeutet das nichts anderes als: Mensch gibt sich bemüht, verbittet sich aber, gedrängelt oder gar beim Wort genommen zu werden. Gleichzeitig kündigte die Ampel jedoch ein Sofortprogramm an, dessen interdisziplinär vorbereitende Arbeiten bereits begonnen hätten, und lobte sich selbst: Dies wäre „die weltweit erste Erprobung zielgerichteter und konzertierter Beräumung munitionsbelasteter Flächen auf dem Meeresboden“ (7).

Geplant ist, eine technisch innovative Bergungsplattform entwerfen und bauen zu lassen, die angeblich schon 2024/25 ihre Arbeit zunächst in der Ostsee aufnehmen soll. Sie soll mit Hilfe von Robotik Munition vom Meeresboden bergen und an Bord unschädlich machen, so dass Gift- und andere Gefahrstoffe danach an Land vernichtet werden können. Klingt gut? Ja, geht aber nicht so schnell. Falls der Plan funktioniert, wird es dennoch eine vermutlich viele Jahrzehnte dauernde Aufgabe. Um so wichtiger wäre es, das Vorhaben nun zügig anzupacken. Nur sieht es danach momentan nicht aus.

Vor knapp zwei Jahren hatten sich in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt mehr als 150 ExpertInnen bei der „Kiel Munition Clearance Week“ mit Bestandsaufnahme und Aufgabenstellung befasst. Am Ende des Kongresses forderte die Landesregierung von „der nächsten Bundesregierung“ rasche Zusagen für eine industrielle Bergung der gefährlichen Altlasten, denn die Küstenländer könnten dies allein nicht lösen. Wie es danach weiterging, ist oben fragmentarisch beschrieben; was indes zu ergänzen bleibt, ist die Frage der Finanzierung – und die wird, typischerweise, zum Bremsklotz.

Grob geschätzt, geht es um mehr als 100 Millionen Euro, die das Vorhaben „Plattform“ von Entwicklung, Bau und Ausrüstung bis zum praktischen Einsatz zunächst kosten soll. Die Küstenländer sehen den Bund in der Pflicht, der Bund sieht es als unabdingbar an, dass die Küstenländer sich beteiligen – das übliche Gerangel. Die Bundesregierung hat zwar mittlerweile einen 100-Millionen-Euro-Etat bereitgestellt und vom Bundestag beschließen lassen. Aber im entsprechenden Beschluss des parlamentarischen Haushaltsausschusses wurde im November 2022 eindeutig festgelegt, bis zum 30. Juni dieses Jahres „soll die Ausschreibung für die mobile, schwimmende Anlage erfolgen und bis Ende des Jahres sollen entsprechende Verträge geschlossen werden“. Das sei erforderlich, um die „Verträge für den Bau der Anlage noch 2023 schließen zu können und das Pilotprojekt so schnellstmöglich umzusetzen“.

Der Stichtag ist inzwischen deutlich überschritten, die Ausschreibung bislang nicht erfolgt. Stattdessen gewinnt die Ausein-andersetzung an Schärfe und ist vermutlich nur dank der parlamentarischen Sommerpause bislang nicht eskaliert. Anfang August sorgte die Industrie- und Handelskammer Nord für Druck mit einem Appell für sofortiges politisches Handeln. Zuvor hatte Anfang Juni die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke „ein Konzept für das von ihr angekündigte ‚Sofortprogramm‘ zur Bergung von Munitionsaltlasten aus Nord- und Ostsee vorgelegt“ (8), das sofort in die Kritik geriet. Es hieß, darin sei vorgesehen, mit der Altlastenbergung zügig zu beginnen, und zwar zunächst „mit verfügbarer Technik“. Das soll 30 Millionen Euro kosten, die geplante Plattform erst währenddessen parallel entwickelt werden. Eine Überprüfung dieses Berichts war nicht möglich, weil das Ministerium dem Autor auf Anfrage mitteilte, das Dokument sei „bislang nicht öffentlich verfügbar. Wir informieren Sie, wenn sich daran etwas ändern sollte“ (9). Das ist bis Redaktionsschluss nicht erfolgt.

Kritik an Lemkes Vorgehensweise kam unter anderem von der ostholsteinischen SPD-Abgeordneten Bettina Hagedorn, die darin einen klaren Verstoß gegen den Beschluss des Haushaltsausschusses sieht (10), denn in diesem sei nicht vorgesehen, einen Teil der Gelder anders als für das Plattformprojekt zu verwenden. Ob Zufall oder nicht, sei dahingestellt – etwa zeitgleich berichtete die Tagesschau über den Auftritt von Annalena Baerbock (Grüne) auf der Außenministerkonferenz des Ostseerats Anfang Juni in Wismar: Baerbock soll dort unter anderem eine Beteiligung der Investoren von Offshore-Windparks an den Kosten der Munitionsaltlastenbergung ins Gespräch gebracht haben.

Das passt zwar zu der geschilderten Hagedorn-Kritik (die auch von anderen Abgeordneten ähnlich geäußert wurde), Lemkes Konzept schmälere den Etat für das innovative Bergungsplattform-Projekt: Eine Beteiligung von dritter Seite könnte schließlich helfen, die dabei entstehenden Finanzierungslücken zu schließen. Das passt aber auch exakt zu der hier – angesichts der Komplexität nur exemplarisch – geschilderten Geschichte des gesamten Problems und des Verhaltens von Politik und Administration: Eine Menschen und Meeresumwelt schützende, flächendeckende und effektive Erfassung, Bergung und Entsorgung von Munitionsaltlasten und Giftkampfstoffen wird so nur dorthin verschoben, wo sie schon jahrzehntelang hat ausharren müssen – aufs Wartegleis. ⎜

Burkhard Ilschner war lange Jahre Mitherausgeber und Redakteur der maritimen Zeitschrift Waterkant und ist heute verantwortlich für das gleichnamige, kostenlose Online-Portal (Unterstützung und Mitarbeit willkommen).

Anmerkungen:

1. Laut UN-Seerechtskonvention stehen Küstenstaaten bis zu 200 (in Ausnahmen 350) Seemeilen als so genannte Ausschließliche Wirtschaftszonen (AWZ) zu – Meeresgebiete, in denen sie exklusiv wirtschaften, die Schifffahrt aber nicht behindern dürfen. Da sich in Nord- und Ostsee die AWZ-Ansprüche der Anrainer überlappen, hat mensch hier eine gegenseitige Zonierung geringeren Ausmaßes vereinbart. Details siehe auch https://worldoceanreview.com/de/wor-1/seerecht/rechtsordnung-der-ozeane/

2. Unter https://waterkant.info/?page_id=9200 sind die Beiträge von Stefan Nehring vollständig und kostenlos abrufbar.

3. ARGE BLMP Nord- und Ostsee – Vorläuferorganisation der heutigen Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee (BLANO).

4. Munitionsbelastung der deutschen Meeresgewässer – Bestandsaufnahme und Empfehlungen; Ergebnisbericht, 10. November 2011

5. BLANO – Munitionsbelastung der deutschen Meeresgewässer, https://www.schleswig-holstein.de/uxo/DE/Kurzfassung/kurzfassung_node.html

6. WD 8 - 3000 - 036/22 vom 12. Mai 2022

7. Deutscher Bundestag, Drucksache 20/3198

8. https://www.nordschleswiger.dk/de/ vom 20. Juni 2023

9. E-Mail des BMUV an den Verfasser vom 7. Juli 2023

10. Pressemitteilung vom 16. Juni 2023

BAYERs Waffenarsenal

Ein gehöriger Teil der chemischen Kampfstoffe, Bomben und Sprengstoffe in Nord- und Ostsee ist made by BAYER. So sorgte der Konzern im Ersten Weltkrieg dafür, dass „die Chemie die ihr in der modernen Kriegsführung zukommende Rolle spielen“ kann, wie der Generaldirektor Carl Duisberg es ausdrückte. Mit Feuereifer arbeitete das Unternehmen daran, „die große, schwierige Frage der Verpestung der Schützengräben mit chemischen Substanzen der Lösung näherzubringen“, und entwickelte Waffen auf Basis von Dianisidin, Blausäure, Chlorkohlenxoxid und anderen Chemikalien. Ein Senfgas trug dabei sogar die Signatur der beiden BAYER-Forscher Wilhelm Lommel und Wilhelm Steinkopf: Es hieß Lost.

Im Zweiten Weltkrieg avancierte die vom Leverkusener Multi mitgegründete IG FARBEN zum Hauptlieferanten der Wehrmacht. 95 Prozent der Giftgase wie etwa Sarin und Tabun sowie 84 Prozent der Sprengstoffe stammten aus IG-Fabriken. Zudem gehörten Brandbomben, Handgranaten und Maschinengewehre zur Produkt-Palette.

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN fordert den Global Player deshalb immer wieder auf, sich an den Kosten für die Bergung des maritimen Waffenlagers zu beteiligen. Das lehnt die Aktiengesellschaft jedoch stets ab.

Die Kampfstoff-Liste

I. Konventionelle Kampfmittel

Diverse chemische Stoffe wurden während beider Weltkriege als konventionelle Kampfmittel entwickelt, um im Einsatz durch Detonation oder als Brandbeschleuniger Objekte oder Menschen zu schädigen. Daneben haben diese Kampfmittel stoffliche und toxikologische Eigenschaften, die für Mensch und Umwelt gefährlich sind, wie die zwei wichtigsten Beispiele von im Meer lagernder Munition zeigen:

2,4,6-Trinitrotoluol (TNT)

Explosivstoff, mit Abstand am häufigsten während des Zweiten Weltkrieges produziert; giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut; Verdacht auf kanzerogene und mutagene Wirkung; gefährlicher Wasserschadstoff; in der Umwelt persistent mit Gefahr der kumulativen Wirkung.

Phosphor

Brandmittel und Ätzstoff, eingesetzt vor allem in Brandbomben; sehr giftig beim Verschlucken, Berührung mit der Haut und beim Einatmen; fruchtschädigende Wirkung; unter Wasser persistent; kann durch enthaltene Beimischungen (Kautschuk) aufschwimmen; ähnelt optisch Bernstein, zündet beim Abtrocknen selbsttätig, verbrennt mit einer 1300 Grad Celsius heißen Flamme.

II. Chemische Kampfstoffe

Chemische Kampfstoffe stören die physiologischen Funktionen des menschlichen Organismus dermaßen, dass die Kampffähigkeit von Menschen beeinträchtigt oder sogar der Tod herbeigeführt wird. Es sind gasförmige, flüssige oder feste Stoffe, die in Bomben und Granaten oder durch Abblasen oder Versprühen mit Gasflaschen oder Kanistern eingesetzt werden.

Die während des Zweiten Weltkrieges produzierten chemischen Kampfstoffe lassen sich folgenden Wirkstoffgruppen zuordnen:

1. Nervenkampfstoffe

Wichtige Vertreter: Tabun, Sarin, Soman

Hauptsymptome: Krämpfe sowie Lähmung des Atemzentrums (Atemstillstand).

2. Hautkampfstoffe

Wichtige Vertreter: Lost (Senfgas), Lewisit

Hauptsymptome: Hautrötungen, Blasenbildung, nekrotische Gewebezerstörungen mit außerordentlich schlechter Heilungstendenz, Schädigung aller Organe mit ggf. tödlichem Ausgang, stark kanzerogen.

3. Lungenkampfstoffe

Wichtige Vertreter: Phosgen, Diphosgen

Hauptsymptom: toxisches Lungenödem.

4. Nasen- und Rachenreizstoffe

Wichtige Vertreter: Adamsit, Clark I, Clark II

Hauptsymptome: Husten- und Niesreiz, verstärkte Sekretion der Nasenschleimhaut und Speicheldrüsen, Atemnot, Kopfschmerz und Schmerzen im Brustbeinbereich. In hohen Konzentrationen ist Ausbildung eines toxischen Lungenödems möglich.

5. Augenreizstoffe

Wichtiger Vertreter: Chloracetophenon

Hauptsymptome: Brennen und Stechen der Augen, Tränenfluss, Fremdkörpergefühl, Lidschluss, zeitweilige Blindheit und Bindehautentzündungen. In hohen Konzentrationen sind bleibende Augenschäden und Ausbildung eines toxischen Lungenödems möglich.

Gene & Klone

Alarmierende Studien-Daten

BAYERs gentechnisch manipulierter Mais MON810 kann sich Studien zufolge mit der Wildpflanze Teosinte kreuzen und unkontrolliert ausbreiten.

Von Christoph Then (TESTBIOTECH)

Die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) hat einen Bericht über das Monitoring des Anbaus von Mais MON810 in Spanien veröffentlicht. Die Behörde kritisiert die Firma BAYER dafür, ihre Verpflichtungen zur Überwachung des Anbaus dieses insektengiftigen Mais‘ nicht zu erfüllen. Seit mehreren Jahren wird davor gewarnt, dass der transgene Mais fähig ist, sich mit Teosinte zu kreuzen und hybride Nachkommen zu erzeugen. Teosinte gilt in den Maisanbaugebieten Spaniens als besonders schwer kontrollierbares Unkraut. Obwohl sie dazu verpflichtet ist, hat die Firma BAYER die Institutionen der EU nicht offiziell über diese Risiken informiert.

Jüngst wurden von einer staatlichen Forschungseinrichtung aus Spanien neue Daten veröffentlicht, die zeigen, dass die Risiken für derartige Auskreuzungen bisher unterschätzt wurden. Die WissenschaftlerInnen fanden heraus, dass der transgene Mais seine Genkonstrukte mit einer wesentlich größeren Wahrscheinlichkeit an Teosinte weiterzugeben vermag, als bisher angenommen. Die transgenen Nachkommen wiesen im Vergleich zu Teosinte einen stärkeren Wuchs und eine verfrühte Blüte auf, was das Risiko für deren Ausbreitung erhöht. Die Nachkommen produzierten das Insektengift in einer ähnlichen Konzentration wie MON810. Falls solche Hybridpflanzen in den Feldern entstehen, könnten sie sich schnell ausbreiten und zu einer Bedrohung sowohl des Maisanbaus als auch der Ökosysteme werden. Im Gegensatz zu Mais sind Teosinte und entsprechende Hybride in der Lage, dauerhaft in der Umwelt zu bestehen und Nachkommen zu produzieren. In der Folge können auch die Transgene in der Umwelt überdauern und sich unkontrolliert ausbreiten. Für den kommerziellen Anbau von Gentechnik-Pflanzen schreiben die Gentechnikgesetze der EU ein fortlaufendes Monitoring vor, bei dem die Risiken für die Umwelt erfasst werden müssen. Doch die Firma BAYER hat in ihren jährlichen Monitoringberichten nie über das Problem mit Teosinte berichtet. Stattdessen hatte Testbiotech die Kommission über die neuen Erkenntnisse informiert, die ihrerseits dann bei der EFSA eine Bewertung in Auftrag gab.

Jetzt bestätigt die EFSA: Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass das Potential für eine Hybridbildung zwischen MON810 und der in Spanien vorkommenden Teosinte größer sein kann, als bisher angenommen. Dabei können die Nachkommen vitaler sein als die ursprüngliche Teosinte (größer, dickere Stängel, mehr Blätter), und sie produzieren das Insektengift Cry1Ab in ähnlicher Konzentration wie MON810.

Die EFSA verlangt weitere Untersuchungen bezüglich der möglichen Invasivität und der Häufigkeit der Hybridisierung zwischen MON810 und Teosinte unter Feldbedingungen. Sie kritisiert den BAYER-Konzern auch dafür, dass er beim Anbau des Mais‘ keine Abstände zu geschützten Gebieten vorsieht. Zudem zeigen die von der EFSA publizierten Daten bei bestimmten Schadinsekten eine leichte Zunahme von Resistenzen. Das Auftreten von Teosinte wurde 2014 zum ersten Mal in Spanien beobachtet. Sie gilt als Urform des Mais‘ und stammt ursprünglich aus Mexiko. Ihre Ausbreitung in Spanien führt zu Ernteverlusten, die unerwünschten Pflanzen werden oft erst zum Zeitpunkt der Ernte auf dem Acker erkannt. Schon 2016 hatte Testbiotech die EU-Kommission aufgefordert, den Anbau von Gentechnik-Mais in den betroffenen Regionen zu stoppen, um eine unkontrollierte Ausbreitung der Transgene zu verhindern. Es gibt Berichte darüber, dass die Teosinte bereits eine Herbizidresistenz aus früheren Kreuzungen in anderen Regionen erworben hat.

Die EU-Anbauzulassung für den Mais war schon 2008 ausgelaufen, zehn Jahre nach der Erstzulassung. Seitdem – also bereits seit 17 Jahren – erfolgt der Anbau der Maispflanzen ohne erneuerte Genehmigung. Nach Ansicht von Testbiotech zeigt sich darin ein Versagen der EU-Kommission, die für die entsprechenden Genehmigungsverfahren zuständig ist.

Im April 2024 hatte Testbiotech einen Brief an die EU-Kommission geschrieben, in dem aufgrund der neuen Forschungsergebnisse ein Anbaustopp gefordert wurde. Die EU-Kommission, deren Pro-Gentechnik-Haltung bekannt ist, hatte diese Forderung aber zurückgewiesen. ⎜

CBG mit Bündnis auf der Straße

Die Europäische Union will Genscheren wie CRISPR/Cas und andere neue Gentechniken von BAYER & Co. künftig von einer Risiko-Prüfung und einer Kennzeichnungspflicht ausnehmen. Gegen dieses Vorhaben hat das Aktionsbündnis gegen Gentechnik in und um Düsseldorf, dem die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) angehört, 1.000 Unterschriften gesammelt. Am 13. September 2024 überreichte es diese an den nordrhein-westfälischen Umweltminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) und forderte ihn damit auf, sich gegen die EU-Pläne einzusetzen. Gleichzeitig bildete die Übergabe den Auftakt zu den bundesweiten Aktionswochen für eine gentechnikfreie Land- und Lebensmittelwirtschaft, die mehrere Organisationen und Initiativen wie etwa die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ins Leben gerufen haben.

Bilder von Bodo Schmitz, mutbuergerdokus.de

| Weltkriegsmunition im Meer |

| Presse-Information vom 19.08.2024 Seit Juli laufen die Vorarbeiten zum Aufspüren und zur Bergung von Weltkriegsmunition aus dem Meer. In der Ostsee startete ein Pilot-Projekt zur Erprobung bestimmter Techniken. Später im Jahr beginnt dann der Aufbau einer schwimmenden Industrie-Anlage zur Entsorgung der tickenden Zeitbomben. Die Bundesregierung spricht von einem wichtigen Schritt, der jedoch noch „keine größere mengenmäßige Entlastung" bringt. In der Test-Phase ist lediglich die Räumung von 50 Tonnen vorgesehen. Insgesamt lagern aber allein in den deutschen Hoheitsbereichen von Nord- und Ostsee 1,6 Millionen Tonnen Munition, davon 300.000 Tonnen chemische Kampfstoffe. Das alles hervorzuholen und unschädlich zu machen, erfordert weit mehr Mittel als die im Rahmen des „Sofortprogramms Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee" bereitgestellten 100 Millionen Euro. „Die Anschluss-Finanzierung dieser Aufgabe, mit der sich noch unsere Enkel beschäftigen werden, ist nun die nächste Aufgabe für die Politik", sagt deshalb der schleswig-holsteinische Umweltminister Tobias Goldschmidt (Bündnis 90/Die Grünen). „Der BAYER-Konzern muss sich an dieser Aufgabe beteiligen, denn er hat die Waffenarsenale der Militärs in beiden Weltkriegen mit Minen, Kampfstoffen und Bomben gefüllt", fordert Marius Stelzmann von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Der Leverkusener Multi hatte 1914 mit Dianisidin eine der weltweit ersten Chemie-Waffen entwickelt. Es folgten Chlorkohlenoxyd, Blausäure und andere Stoffe. Ein Senfgas trug sogar die Signatur der beiden BAYER-Forscher Wilhelm Lommel und Wilhelm Steinkopf: Es hieß Lost. Im Zweiten Weltkrieg sorgte das Unternehmen dann weiter dafür, dass „die Chemie die ihr in der modernen Kriegsführung zukommende Rolle spielen" kann. Die von ihm mitgegründete IG FARBEN avancierte zum Hauptlieferanten der Wehrmacht. 95 Prozent der Giftgase wie etwa Sarin und Tabun sowie 84 Prozent der Sprengstoffe stammten aus IG-Fabriken. Zudem gehörten Brandbomben, Handgranaten und Maschinengewehre zur Produkt-Palette. Neben bestimmten Arsen-Verbindungen sieht das Umweltbundesamt Lost in Form von Zäh-Lost – eine Mixtur aus Schwefel-Lost und Verdickungsmitteln – als besonders bedrohlich an. Während sich andere Kampfstoffe im Wasser nämlich allmählich zersetzen, behält diese Substanz eine feste Konsistenz und verliert kaum etwas von ihrer Wirksamkeit. „Die meisten der bisher bekannten Unfälle mit Kampfstoffen wurden durch Zäh-Lost rund um das Versenkungsgebiet östlich der dänischen Ostsee-Insel Bornholm verursacht, wobei Klumpen von Zäh-Lost in Fischernetze gerieten", konstatiert die Behörde. Die Zahl der Unfälle allein im Zeitraum von Januar 2010 bis Februar 2022 beziffert die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Partei „Die Linke" auf 107. Vier Menschen starben und 256 verletzten sich. Der Meeresbiologe Dr. Stefan Nehring hat die Vorfälle von Kriegsende 1945 bis einschließlich 2015 systematisch untersucht und kommt auf insgesamt 418 Tote und 720 Verletzte. „Der BAYER-Konzern hat vor einem Jahr einen verantwortlicheren Umgang mit seiner unrühmlichen Vergangenheit angekündigt. Mit einer Beteiligung an den Kosten für die Bergung seiner Rüstungsgüter aus Nord- und Ostsee könnte er zeigen, wie ernst es ihm damit ist", so CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann abschließend. Pressekontakt: Marius Stelzmann 0211/33 39 11 presse@cbgnetwork.org |

Die CBG dankt allen AktivistInnen, die mit uns auf der Straße waren!

Im Vorfeld des diesjährigen „Agent Orange“-Gedenktages ging die Coordination gegen BAYER-Gefahren in Leverkusen (CBG) auf die Straße. Mit Verweis auf den Prozess, den die Franco-Vietnamesin Tran To Nga zurzeit in Frankreich gegen die BAYER-Tochter MONSANTO und 13 weitere Unternehmen führt, forderte die Coordination den Agro-Riesen auf, die Verantwortung für die verheerenden Wirkungen der zur Chemie-Waffe umgerüsteten Agro-Chemikalie zu übernehmen und Entschädigungszahlungen zu leisten.

„Sie versprühten so viel Agent Orange, dass man am Ende ganz nass war“, erinnert sich Tran To Nga an den Tag im Dezember 1966, an dem sie zum ersten Mal mit dem Herbizid in Berührung kam. Die Folgen spürt die Frau bis heute. Sie leidet unter der Blutkrankheit Alpha-Thalassämie, unter Chlorakne und einer Herzfehlbildung.

MONSANTO zählt zu den Hauptlieferanten von Agent Orange. Aber auch der BAYER-Konzern selbst beteiligte sich am „Chemical Warfare“. Nicht weniger als 46 Millionen Liter Agent Orange und dazu noch einmal 34 Millionen Liter anderer Pestizide gingen im Zuge der „Operation Hades“, die später unter dem Namen „Operation Ranch Hand“ firmierte, auf den südostasiatischen Staat nieder. Mehr als 4,8 Millionen VietnamesInnen waren so den Mitteln ausgesetzt. Drei Millionen von ihnen leiden noch heute unter den Folgen.

Die PassantInnen verfolgten die Kundgebungen mit Interesse. Und man kam ins Gespräch: Einige kamen auf die AktivistInnen zu und wollten Näheres zu dem Kriegsverbrechen wissen. Auch der Kölner Stadt-Anzeiger, die größte Kölner Tageszeitung, berichtete.

Die CBG bedankt sich herzlich bei allen AktivistInnen, die mit uns zum Agent Orange Day auf die Straße gegangen sind! Dank Euch konnten wir ein Zeichen in der Öffentlichkeit setzen. Das Gleiche gilt für alle, die die Aktion im Vorfeld mit Spenden unterstützt haben. Nur dank einer starken Mitgliederbasis ist unsere Öffentlichkeitsarbeit möglich.

Hier findet Ihr den Artikel des Kölner Stadtanzeigers zur Aktion.

Hier ist unsere Presseerklärung zur Mobilisierung für die Aktion.

Ihr wollt Aktionen wie diese in Zukunft weiter möglich machen? Unterstützt uns mit einer Spende oder einer Fördermitgliedschaft!

| Im Gedenken an die Opfer von Agent Orange |

| BAYER/MONSANTO zur Verantwortung ziehen! Freitag, den 9. August 2024 16:00 Uhr Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen Am 10. August erinnern Menschen weltweit an das Schicksal derjenigen, die durch den Einsatz der Chemiewaffe Agent Orange im Vietnamkrieg ihre Heimat, ihre Gesundheit, ihre Angehörigen oder sogar ihr Leben verloren haben. Im Vorfeld des Gedenktages geht auch die CBG in Solidarität mit allen Opfern des mörderischen Chemie-Bombardements auf die Straße. Dazu erklärt CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann: "Die Produzenten des Herbizides, das zur Waffe umgebaut wurde, schlugen aus dem Leid und dem Tod von Millionen Milliardenprofite. Ganz vorne mit dabei: MONSANTO. Auch BAYER selbst mischte beim "Chemical Warfare" mit. Heute gehört MONSANTO komplett zu BAYER. Es ist daher dringend an der Zeit, dass der Konzern sich der Verantwortung stellt, die er sich mit der Übernahme eingekauft hat. Deshalb rufen wir auf zum Agent Orange Day im Gedenken an alle Opfer in Vietnam und anderswo."Mehr als drei Millionen VietnamesInnen leiden laut der "Vietnamese Association of Victims of Agent Orange" an Spätfolgen von Agent Orange. Viele Neugeborene kommen auch drei Generationen nach dem Einsatz von Agent Orange mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Auch heute noch kämpfen Betroffene um Gerechtigkeit. Die Francovietnamesin Tran To Nga stellt sich in einem historischen Prozess gegen 14 verschiedene Großkonzerne, darunter BAYER/MONSANTO und Dow Chemical. Tran war während des Vietnamkrieges als Lehrerin und Journalistin tätig und wurde zum Opfer eines US-Chemiewaffenangriffs mit Agent Orange. Sie leidet bis heute, fast ein halbes Jahrhundert später, an schweren Krankheiten wie Krebs und Chlorakne. BAYER sieht seine jetzige Tochter MONSANTO indessen nicht in der Verantwortung, nur als Befehlsempfänger. "Es war die US-Regierung, die die Spezifikationen des Entlaubungsmittels Agent Orange entwickelte und vorgegeben hat, wann, wo und wie es eingesetzt wird. Agent Orange wurde ausschließlich für den militärischen Einsatz auf Anweisung der Regierung von MONSANTO hergestellt."Die Entscheidung im französischen Agent-Orange-Prozess gegen BAYER & Co. ist für den 22. August angekündigt. Pressekontakt: Marius Stelzmann 0211/33 39 11 presse@cbgnetwork.org |

| Millionenschwere Lobby-Aktivitäten in den USA |

| Der BAYER-Konzern versucht in den USA mit immensem Lobby-Aufwand neue Pestizid-Gesetze zu lancieren, um die juristischen Nebenwirkungen von Glyphosat zu minimieren. 2023 investierte er einen Großteil seines dort für politische Einfluss-Arbeit eingesetzten Budgets von 7,35 Millionen US-Dollar in dieses Projekt. Als „eines der wesentlichen Schwerpunkte unserer politischen Interessensvertretung" bezeichnete es Finanz-Vorstand Wolfgang Nickl auf der letzten Hauptversammlung in seiner Antwort auf eine entsprechende Frage der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG). BAYER-Chef Bill Anderson nutzte im Februar sogar die Münchner Sicherheitskonferenz zur Werbung für das Unterfangen. Am Rande der Veranstaltung versuchte er die prominenten US-PolitikerInnen Nancy Pelosi, Hillary Clinton, John Kerry und Mike Pompeo von der Notwendigkeit einer Veränderung der Pestizid-Gesetze zu überzeugen. Zudem reiste der Vorstandsvorsitzende in der Sache mehrmals nach Washington. Immer wieder verurteilten RichterInnen den Agro-Riesen in den einzelnen Bundesstaaten mit dem Argument zu Entschädigungszahlungen, er habe auf den Glyphosat-Packungen nur unzureichend vor den Gefahren gewarnt und damit gegen Bundesgesetze verstoßen. Die Konzern-AnwältInnen verwiesen dagegen in den Prozessen zur Entlastung immer wieder auf die staatliche Umweltbehörde EPA, die das Herbizid nicht als krebserregend einschätzt, konnten sich damit jedoch nicht durchsetzen. Deshalb will der Leverkusener Multi nun Paragrafen-Werke durchdrücken, welche die EPA-Bewertung als bindend für alle Gerichte der Vereinigten Staaten erklären. BAYERs „Head of Public Affairs, Sustainability and Safety", der ehemalige Grünen-Politiker Matthias Berninger, koordiniert dabei die Pflege der politischen Landschaft. „Seine Pressure-Boys bearbeiten jetzt Abgeordnete in einem guten Dutzend Bundesstaaten, damit sie die Oberhoheit der EPA anerkennen", so das Manager Magazin. Auf zentralstaatlicher Ebene soll es hingegen der „Agricultural Labeling Uniformity Act" richten, der es untergeordneten politischen Einheiten verbietet, nach eigenen Regeln das Anbringen von Warnhinweisen auf Pestizid-Verpackungen anzuordnen. Der Republikaner Dusty Johnson, der das Vorhaben gemeinsam mit Jim Costa von den Demokraten maßgeblich vorantreibt, gibt Formulierungshilfen von BAYER-LobbyistInnen bei der Erstellung der Vorlage unumwunden zu. 3.000 Dollar erhielt er vom Leverkusener Multi bisher an Wahlkampf-Spenden für seine Dienste, Costa sogar 3.500 Dollar. Bei der Vorstellung des „Agricultural Labeling Uniformity Acts" betonten die beiden Mitglieder des Agrar-Komittees des Repräsentantenhauses die Dringlichkeit, das Patchwork unterschiedlicher Vorschriften zu beenden und warnten vor Ernährungsnotständen durch die gegenwärtigen Regelungen. „Inmitten einer globalen Lebensmittelkrise müssen wir alle Herausforderungen für die Märkte vermeiden, die unsere Lebensmittelsicherheit gefährden. Dieser Gesetz-Entwurf wird eine einheitliche Kennzeichnung von Pestiziden nach staatlichem Recht gewährleisten, was zu einer nachhaltigeren und sichereren Lebensmittelversorgung führen wird", erklärte Jim Costa. Doch gegen all das erhebt sich viel Protest. Im Januar sandten 140 PolitikerInnen aus 30 Bundesstaaten einen Alarm-Brief an das Agrar-Komitee. „Wir schreiben, um unseren entschiedenen Widerstand gegen jegliche Bestrebungen zum Ausdruck zu bringen, die seit Langem bestehenden bundesstaatlichen und lokalen Befugnisse zur Regulierung von Pestiziden zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt einzuschränken, heißt es darin. Bundesstaatliche und lokale Entscheidungsgremien seien am besten in der Lage, auf neue Risiken in den Regionen oder Gemeinden zu reagieren, halten die UnterzeichnerInnen fest und sehen eine solche Praxis auch durch das zentrale Pestizid-Gesetz FIFRA und den Obersten Gerichtshof des Landes gedeckt. Zudem wandte sich eine Koalition von 185 Umweltverbänden gegen die Pläne. „Es darf nicht sein, dass Unternehmen ohne demokratische Legitimation allein durch ihre Wirtschaftskraft legislative Macht erhalten. Der BAYER-Konzern muss seine Gesetzes-Maschine sofort stoppen", fordert CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann abschließend. Pressekontakt: Jan Pehrke 0211/33 39 11 presse@cbgnetwork.org |

Im Gedenken an alle Opfer in Vietnam und anderswo

BAYER/MONSANTO zur Verantwortung ziehen!

Freitag, den 9. August 2024

16:00 Uhr

Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen

Am 10. August erinnern Menschen weltweit an das Schicksal derjenigen, die durch den Einsatz der Chemiewaffe Agent Orange im Vietnamkrieg ihre Heimat, ihre Gesundheit, ihre Angehörigen oder sogar ihr Leben verloren haben. Im Vorfeld und im Bezug auf diesen Tag geht uch die CBG geht in Solidarität mit allen Opfern des mörderischen Chemie-Bombardements auf die Straße. Denn die Produzent*innen des Agrarherbizides, das zur Waffe umgebaut wurde, schlugen aus dem Leid und dem Tod von Millionen Milliardenprofite. Ganz vorne mit dabei: MONSANTO. Auch BAYER selbst mischte beim "Chemical Warfare" mit. Heute gehört MONSANTO komplett zu BAYER. Es ist daher dringend an der Zeit, dass der Konzern sich der Verantwortung stellt, die er sich mit der Übernahme eingekauft hat. Deshalb rufen wir auf zum:

#Agent Orange Aktionstag

Im Gedenken an alle Opfer in Vietnam und anderswo

Mehr als drei Millionen Vietnames*innen leiden laut der Vietnamese Association of Victims of Agent Orange an Spätfolgen von Agent Orange. Viele Neugeborene kommen auch drei Generationen nach dem Einsatz von Agent Orange mit schweren Fehlbildungen zur Welt.

Auch heute noch kämpfen Betroffene um Gerechtigkeit. Die Francovietnamesin Tran To Nga stellt sich in einem historischen Prozess gegen 13 verschiedene Großkonzerne, darunter BAYER/MONSANTO und Dow Chemical. Tran war während des Vietnamkrieges als Lehrerin und Journalistin tätig und wurde zum Opfer eines US-Chemiewaffenangriffs mit Agent Orange. Sie leidet infolge dessen bis heute, fast ein halbes Jahrhundert später, an schweren Krankheiten wie Krebs und Chlorakne. Die Entscheidung im französischen Agent-Orange-Prozess gegen BAYER & Co. ist für den 22. August angekündigt.

Wenn Ihr an unserer Aktion teilnehmen wollt, meldet Euch gerne bei uns an unter info@cbgnetwork.org.

Wenn Ihr nicht teilnehmen könnt, aber unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt Ihr dies mit einer Spende oder einer Fördermitgliedschaft tun.

Datum und Ort:

Freitag, den 9. August 2024

16:00 Uhr

Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen

BAYER schreibt Glyphosat-Gesetze

Der BAYER-Konzern versucht in den USA mit immensem Lobby-Aufwand neue Pestizid-Gesetze zu lancieren, um die juristischen Nebenwirkungen von Glyphosat zu minimieren. 2023 investierte er einen Großteil seines dort für politische Einfluss-Arbeit eingesetzten Budgets von 7,35 Millionen US-Dollar in dieses Projekt. Als „eines der wesentlichen Schwerpunkte unserer politischen Interessensvertretung" bezeichnete es Finanz-Vorstand Wolfgang Nickl auf der letzten Hauptversammlung in seiner Antwort auf eine entsprechende Frage der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG).

BAYER-Chef Bill Anderson nutzte im Februar sogar die Münchner Sicherheitskonferenz zur Werbung für das Unterfangen. Am Rande der Veranstaltung versuchte er die prominenten US-PolitikerInnen Nancy Pelosi, Hillary Clinton, John Kerry und Mike Pompeo von der Notwendigkeit einer Veränderung der Pestizid-Gesetze zu überzeugen. Zudem reiste der Vorstandsvorsitzende in der Sache mehrmals nach Washington.

Immer wieder verurteilten RichterInnen den Agro-Riesen in den einzelnen Bundesstaaten mit dem Argument zu Entschädigungszahlungen, er habe auf den Glyphosat-Packungen nur unzureichend vor den Gefahren gewarnt und damit gegen Bundesgesetze verstoßen. Die Konzern-AnwältInnen verwiesen dagegen in den Prozessen zur Entlastung immer wieder auf die staatliche Umweltbehörde EPA, die das Herbizid nicht als krebserregend einschätzt, konnten sich damit jedoch nicht durchsetzen.

Deshalb will der Leverkusener Multi nun Paragrafen-Werke durchdrücken, welche die EPA-Bewertung als bindend für alle Gerichte der Vereinigten Staaten erklären. BAYERs „Head of Public Affairs, Sustainability and Safety", der ehemalige Grünen-Politiker Matthias Berninger, koordiniert dabei die Pflege der politischen Landschaft. „Seine Pressure-Boys bearbeiten jetzt Abgeordnete in einem guten Dutzend Bundesstaaten, damit sie die Oberhoheit der EPA anerkennen", so das Manager Magazin.

Auf zentralstaatlicher Ebene soll es hingegen der „Agricultural Labeling Uniformity Act" richten, der es untergeordneten politischen Einheiten verbietet, nach eigenen Regeln das Anbringen von Warnhinweisen auf Pestizid-Verpackungen anzuordnen.

Der Republikaner Dusty Johnson, der das Vorhaben gemeinsam mit Jim Costa von den Demokraten maßgeblich vorantreibt, gibt Formulierungshilfen von BAYER-LobbyistInnen bei der Erstellung der Vorlage unumwunden zu. 3.000 Dollar erhielt er vom Leverkusener Multi bisher an Wahlkampf-Spenden für seine Dienste, Costa sogar 3.500 Dollar. Bei der Vorstellung des „Agricultural Labeling Uniformity Acts" betonten die beiden Mitglieder des Agrar-Komittees des Repräsentantenhauses die Dringlichkeit, das Patchwork unterschiedlicher Vorschriften zu beenden und warnten vor Ernährungsnotständen durch die gegenwärtigen Regelungen. „Inmitten einer globalen Lebensmittelkrise müssen wir alle Herausforderungen für die Märkte vermeiden, die unsere Lebensmittelsicherheit gefährden. Dieser Gesetz-Entwurf wird eine einheitliche Kennzeichnung von Pestiziden nach staatlichem Recht gewährleisten, was zu einer nachhaltigeren und sichereren Lebensmittelversorgung führen wird", erklärte Jim Costa.

Doch gegen all das erhebt sich viel Protest. Im Januar sandten 140 PolitikerInnen aus 30 Bundesstaaten einen Alarm-Brief an das Agrar-Komitee. „Wir schreiben, um unseren entschiedenen Widerstand gegen jegliche Bestrebungen zum Ausdruck zu bringen, die seit Langem bestehenden bundesstaatlichen und lokalen Befugnisse zur Regulierung von Pestiziden zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt einzuschränken, heißt es darin. Bundesstaatliche und lokale Entscheidungsgremien seien am besten in der Lage, auf neue Risiken in den Regionen oder Gemeinden zu reagieren, halten die UnterzeichnerInnen fest und sehen eine solche Praxis auch durch das zentrale Pestizid-Gesetz FIFRA und den Obersten Gerichtshof des Landes gedeckt. Zudem wandte sich eine Koalition von 185 Umweltverbänden gegen die Pläne.

„Es darf nicht sein, dass Unternehmen ohne demokratische Legitimation allein durch ihre Wirtschaftskraft legislative Macht erhalten. Der BAYER-Konzern muss seine Gesetzes-Maschine sofort stoppen", fordert CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann abschließend.

Pressekontakt:

Jan Pehrke 0211/33 39 11

presse@cbgnetwork.org

Deals mit Großhändlern bei Tier-Arzneien

Presse-Information vom 02.05.24

In den Vereinigten Staaten hat die Firma Tevra Brands eine Kartell-Klage gegen den BAYER-Konzern eingereicht. Sie betrifft Vorgänge in dessen – inzwischen verkaufter – Veterinärsparte. Der Betrieb aus Omaha wirft dem Global Player vor, Großhändler mit Vergünstigungen dazu verleitet zu haben, bestimmte Tevra-Produkte nicht in ihr Sortiment aufzunehmen. Das Unternehmen hatte Nachahmer-Versionen der vom Leverkusener Multi entwickelten Anti-Zecken-Mittel ADVANTAGE und ADVANTIX herausgebracht, fand dafür jedoch trotz eines weit günstigeren Preises keinen Vertrieb.

„BAYER ist hier Wiederholungstäter. Der Konzern fällt immer wieder durch solche Delikte auf. Das „Business as usual“ allein kann seine Profitgier offenbar nicht stillen. Es müssen immer auch ein paar Kapitalverbrechen her“, konstatiert Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG).

Das entsprechende Vorstrafen-Register ist lang. Es umfasst unter anderem Preisabsprachen bei Pharmazeutika und Kunststoffen, Abrechnungsbetrug zu Lasten der US-amerikanischen Gesundheitsprogramme Medicaid und Medicare und zu Lasten regionaler Gesundheitsdienste in Italien sowie die Bestechung von ÄrztInnen.

Pressekontakt:

Marius Stelzmann 0211/33 39 11

presse@cbgnetwork.org

Tran To Nga verklagt BAYER & Co. auf Entschädigung

Presse-Information vom 07.05.24

Heute beginnt am Pariser „cour d'appel" das Berufungsverfahren im „Agent Orange"-Prozess, den die Geschädigte Tran To Nga gegen die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO und 13 weitere Firmen angestrengt hatte. Die 82-Jährige macht die Unternehmen für die Gesundheitsstörungen verantwortlich, die sie im Vietnam-Krieg durch das zur Chemie-Waffe umfunktionierte Herbizid erlitten hat.

Im Dezember 1966 war die Vietnamesin, die inzwischen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, zum ersten Mal in einen Spritz-Einsatz geraten. „Sie versprühten so viel Agent Orange, dass man am Ende ganz nass war", erinnert sie sich. Transportmaschinen hatten sich im Tiefflug genähert und ein weißes Pulver herabrieseln lassen. „Das Puder verwandelte sich in eine klebrige Flüssigkeit, die meinen Körper umschloss. Ich musste husten und hatte das Gefühl zu ersticken", so Tran. Und es blieb nicht bei einem einmaligen Kontakt. Die Folgen spürt die Frau bis heute. Sie leidet unter der Blutkrankheit Alpha-Thalassämie, unter Chlorakne und einer Herzfehlbildung, die sie ihrer ersten Tochter weitervererbte. Schon nach 17 Monaten starb das Kind daran. Auch ihre anderen beiden Nachkommen sind gezeichnet – wie rund drei Millionen weitere VietnamesInnen. Stellvertretend für sie alle hatte Tran To Nga im Jahr 2014 eine Klage eingereicht. „Ich kämpfe nicht für mich selbst, sondern für meine Kinder und Millionen von Opfern", sagt sie über ihre Motivation.

Auch bei der BAYER-Hauptversammlung am 26. April kam der Fall zur Sprache. Tricia Euvrard von der Initiative „Collectif Vietnam Dioxine" appellierte eindringlich an den Leverkusener Multi, Tran to Nga und ihren LeidensgenossInnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. „Es ist nie zu spät, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen", hielt sie fest und fragte den Vorstand: „Sind Sie dazu bereit, die Verantwortung zu übernehmen für die Millionen von Opfern von Agent Orange und sie dafür zu entschädigen?"

Das lehnte der Leiter von BAYER CROPSCIENCE, Rodrigo Santos, rigoros ab. Nach ein paar Krokodilstränen für die Opfer des Vietnam-Kriegs stellte er klar: „BAYER sieht allerdings keinen Anlass für Entschädigungszahlungen. Es war die US-Regierung, die die Spezifikationen für die Herstellung des Entlaubungsmittels Agent Orange entwickelte und vorgegeben hat, wann, wo und wie es eingesetzt wird. Agent Orange wurde ausschließlich für den militärischen Einsatz auf Anweisung der Regierung von MONSANTO hergestellt."

In erster Instanz drang diese Argumentation bei den französischen RichterInnen durch. „Es bleibt zu hoffen, dass der cour d'appel heute anders entscheidet und damit die Ungleichbehandlung der Leidtragenden beendet. Während US-Veteranen von MONSANTO & Co. bereits im Jahr 1984 90 Millionen Dollar erhielten, gingen die vietnamesischen Geschädigten nämlich bisher leer aus", hält Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren abschließend fest.

Pressekontakt:

Marius Stelzmann 0211/33 39 11

presse@cbgnetwork.org

Aktionsvideo

Auch in diesem Jahr fand die BAYER-Hauptversammlung skandalöserweise wieder online statt. Viele große deutsche Konzerne halten ihre Hauptversammlungen mittlerweile wieder in Präsenz ab. BAYER tut das nicht- ein ganz klarer Versuch, Protest gegen den Kurs des Vorstandes von der Hauptversammlung auszuschließen. Hiervon haben wir von der Coordination gegen BAYER-Gefahren uns aber nicht entmutigen lassen. Uns ist es gelungen, kritische Sprecher*innen aus Ländern wie Bolivien, Paraguay, Argentinien, Frankreich und natürlich überall aus Deutschland zu gewinnen. Die internationale Zusammensetzung der von uns mobilisierten Sprecher*innen belegt, dass BAYER-Produkte weltweit Schäden an menschlicher Gesundheit und Umwelt anrichten

Unsere Gegenanträge

Dieses Jahr haben wir die folgenden Themenschwerpunkte gesetzt: Arbeitsplatzvernichtung, Agent Orange, Online-Hauptversammlungen, PCB, Duogynon, Gentechnik und Klimawandel. Zu all diesen Themen haben wir auch Gegenanträge auf der HV gestellt. Auch bei Gegenanträgen zur Tagesordnung der Hauptversammlung war die Coordination am stärksten von allen Stimmen vertreten. Mit insgesamt neun Gegenanträgen hatten wir mehr Gegenanträge als alle anderen Vertreter oder Kleinaktionär*innen auf der HV. Ihr findet unsere Anträge hier als PDF zum Download:

Unsere Reden

In diesem Jahr gab es erstmals die Möglichkeit, sich als Aktivistin oder Betroffene direkt in den HV-Livestream der HV zuzuschalten und sich als Redner*in sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zu Wort zu melden. Während und am Ende des Redebeitrages können Fragen an den Vorstand gestellt werden. Uns ist es gelungen, kritische Sprecher*innen aus Ländern wie Bolivien, Paraguay, Argentinien, Frankreich und natürlich überall aus Deutschland zu gewinnen. Die internationale Zusammensetzung der von uns mobilisierten Sprecher*innen belegt, dass BAYER-Produkte weltweit Schäden an menschlicher Gesundheit und Umwelt anrichten.

Die Reden unserer Bündnispartner*innen findet Ihr hier.

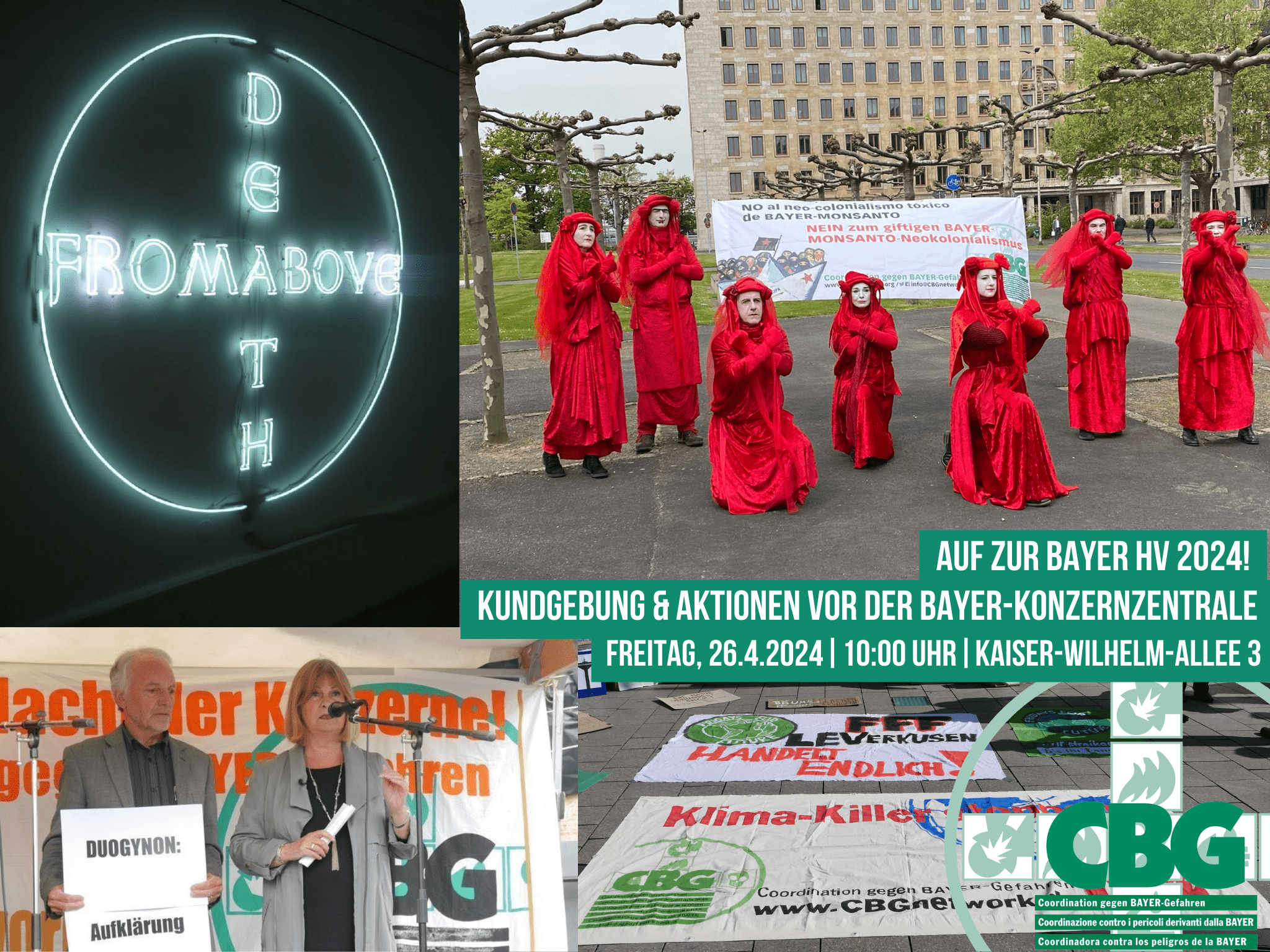

Aktion vor Ort am Tag der HV - Seid Ihr dabei?

Auch im Zeitalter virtueller Hauptversammlungen schaffen wir eine Protest-Präsenz auf der Straße. Wie jedes Jahr sind wir mit einer symbolischen Aktion vor der BAYER-Konzernzentrale in Leverkusen. Unsere Kundgebung mit Redebeiträgen findet am 26.4.2024, dem Tag der HV um 10.00 Uhr statt.

26.4.2024

10.00 Uhr

Kaiser-Wilhelm-Allee 3

Leverkusen