AKTION & KRITIK

Demo gegen Kraftwerke

In Brunsbüttel sollen drei Kohlekraft- und ein Müllkraftwerk das Atomkraftwerk ersetzen - und das bis auf eine Kohle-Dreckschleuder alles auf dem BAYER-Gelände. „Wie viel Dreck müssen wir noch ertragen“, fragten sich da die AnwohnerInnen und demonstrierten am 14. März gegen die Pläne. 300 Menschen beteiligten sich an der Protestaktion, zu der unter anderem Bürgerinitiativen, der BUND und die Grünen aufgerufen hatten.

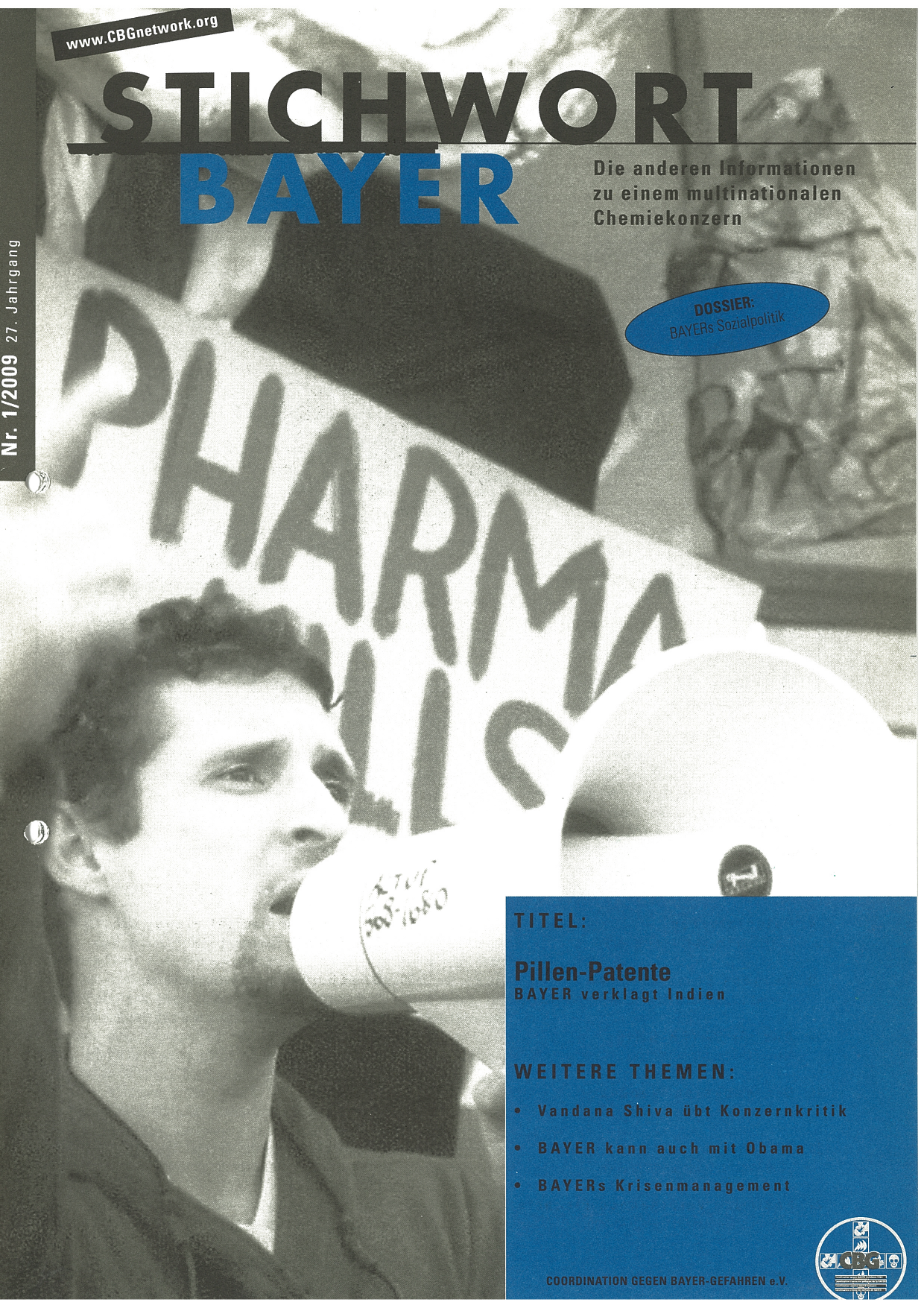

Protest gegen Patentklage

BAYER hat die indische Medikamenten-Zulassungsstelle „Drugs Controller General of India“ (DCGI) verklagt, da diese dem einheimischen Unternehmen CIPLA eine Zulassung für das patentgeschützte BAYER-Krebsmedikament NEXAVAR erteilt hatte (siehe auch SWB 1/09). In einer ersten Anhörung in Neu Delhi gelang es dem Leverkusener Multi bereits, die Genehmigung vorerst ruhen zu lassen. Sollte der Konzern abschließend Recht bekommen, so wäre ein Präzedenzfall geschaffen, der die Versorgung der ärmeren Länder mit preiswerten Arzneien generell gefährdet, da Indien weltweit einer der größten Hersteller billiger Nachahmer-Präparate ist. Aus diesem Grund hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit anderen Initiativen und BündnispartnerInnen vor Ort eine Kampagne gegen das Vorgehen des Pharma-Riesen gestartet.

Initiative kritisiert EPA-Strafe

Schon bevor BAYER 2001 das Werk im US-amerikanischen Institute erwarb, wo sich am 28. August 2008 ein schwerer Störfall ereignete (siehe auch UNFÄLLE & KATASTROPHEN), wurde die Produktionsstätte wegen ihrer Sicherheitsrisiken aktenkundig. Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA stellte so schwerwiegende Mängel wie überhöhte Emissionen, fehlerhafte Emissionsberichte sowie Verstöße gegen Vorschriften im Umgang mit gefährlichen Stoffen fest und forderte den Leverkusener Multi als Rechtsnachfolger zu einer Strafzahlung in Höhe von einer Million Dollar auf. Mit diesem Geld soll der Konzern unter anderem in eine Technologie investieren, welche die massiven Einleitung von Chloroform in den Fluss Kanawha stoppt, und den Katastrophenschutz verbessern. Die ortsansässigen Initiative PEOPLE CONCERNED ABOUT MIC (PCAM) kritisiert den Deal. „Wenn es der primäre Zweck dieser Strafe ist, abschreckend zu wirken, dann war sie wohl nicht hart genug, denn BAYER hat im Zuge der Explosionen im August 2008 einige der Gesetze wieder missachtet“, schrieb die Gruppe an die EPA. Aber die UmweltaktivistInnen halten nicht nur die Strafe von einer Million Dollar für zu gering, sie stoßen sich auch an den Auflagen zu ihrer Verwendung. Nach Ansicht von PCAM-Sprecherin Maya Nye hätte der Multi das Geld zur Finanzierung eines unabhängigen Monitoring-Systems, zur Ausarbeitung eines Katastrophenplans und zur Versorgung der AnwohnerInnen mit Gasmasken ausgeben müssen. Zudem tritt sie für Sanktionen ein, die mit Geld nicht zu bezahlen sind: „Wir hätten es gerne, wenn Verstöße gegen Vorschriften auch zu Fabrikschließungen führen würden, bis es Pläne gibt, wie die Sicherheit und die Gesundheit der Bewohner zu gewährleisten sind“.

Kritik an PONCHO-Wiederzulassung

Im letzten Frühjahr hatte BAYERs Saatgutbehandlungsmittel PONCHO (Wirkstoff: Clothianidin) in Süddeutschland ein großes Bienensterben verursacht. Die Aufsichtsbehörden untersagten daraufhin Anwendungen auf Raps und Mais. Für Raps gab das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) allerdings schon im Sommer wieder grünes Licht - was intern auf große Kritik stieß. Wie die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) nach einer Anfrage erfuhr, nahm das Umweltbundesamt (UBA) die Entscheidung des BVL nur „mit äußerstem Befremden“ zur Kenntnis, weil „keine belastbaren Daten“ vorgelegen hätten. „Wir widersprechen ihrer Auffassung nachdrücklich“, hielt das UBA deshalb fest.

ImkerInnen gegen Wirtschaftseinfluss

Der „Deutsche Imkerbund“ und der „Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund“ haben in einem Offenen Brief den großen Einfluss von BAYER & Co. bei der Erforschung des Bienensterbens und die daraus resultierende ungenügende Untersuchung von Pestiziden als Auslöser kritisiert. Eine „Verflechtung von Wirtschaftsinteressen, Forschung und Behörden“ machten die Verbände fest. Da das Geld für die Studien der Bienen-Institute „gerade im Bereich der Agroindustrie ausnahmslos von Firmen wie BAYER, BASF, SYNGENTA etc. zur Verfügung gestellt“ werde, seien die Ergebnisse nicht objektiv. Im „Deutschen Imkerbund“ hat der Vorstoß zu einer Kontroverse geführt. WissenschaftlerInnen gaben ihren Sitz im Beirat auf, und einige Landesverbände forderten die Abwahl von Präsident Peter Maske. Sogar der große Bruder der Imker-Vereinigung, der „Deutsche Bauernverband“, schaltete sich ein. „Diktion und Inhalt“ des Schreibens kamen diesem „unmöglich“ vor. Offensichtlich eingeschüchtert, zog der Vorstand den Brief zurück und entschuldigte sich bei den Instituten. Die BienenzüchterInnen bestätigten Maske allerdings im Amt. So bleibt Hoffnung auf einen industrie-kritischeren Kurs des ImkerInnenbundes.

Leserbrief zu Kohlekraftwerk

Ein in der Westdeutschen Zeitung veröffentlichter Leserbrief kritisiert die Position der Gewerkschaften zu dem in Krefeld auf dem BAYER-Gelände geplanten Kohlekraftwerk scharf. „Es ist geradezu peinlich, wie sich die Betriebsräte im Chempark von den Führungsspitzen bei BAYER instrumentalisieren lassen, indem 7.000 Arbeitsplätze in Gefahr geredet werden. Kein einziger Arbeitsplatz ist in Gefahr“, schreibt die Leserin. Sie erinnert aus gegebenem Anlass noch einmal an die Umweltsünden der Vergangenheit, die „Hunderte von Toten“ kosteten und verlangt vom Konzern, seine Zusicherungen hinsichtlich der Reduzierung des Schadstoff-Ausstoßes in eine verbindliche vertragliche Form zu gießen.

BUKO kritisiert Pillen-Werbung

Anfang 2008 kritisierte der von der BUKO PHARMA-KAMPAGNE herausgegebene Pharma-Brief die irreführende Werbung des Leverkusener Multis für seine Verhütungspillen. „Durch die Verhütung mit einer solche Pille werden Haut- und Haarprobleme deutlich verbessert bzw. verschwinden vollständig. Selbst junge Mädchen, die (noch) gar kein Verhütungsmittel benötigen, wenden allein aus diesem Grund gerne eine geeignete Pille an“, hieß es etwa auf der Webpage der BAYER-Tochter JENAPHARM für VALETTE, obwohl auf dem entsprechenden Beipackzettel just Akne als Nebenwirkung aufgeführt ist. Und PETIBELLE empfahl das Unternehmen als Mittel der Wahl gegen das „Prämenstruelle Syndrom“, das die Industrie nur zu gerne von einer Befindlichkeitsstörung zu einer Krankheit promovieren würde. Die Pharma-Kampagne wandte sich wg. dieser Werbeaussagen an das „Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz“ als zuständige Aufsichtsbehörde. Dieses strengte zwar ein Ordnungswidrigkeitsverfahren an, stellte es aber wieder ein. „Im Vergleich sind die Internetseiten der Konkurrenz-Produkte ähnlich aufgebaut“, befanden die VerbraucherschützerInnen. Zudem seien die Seiten inzwischen umgestaltet, behaupteten sie fälschlicherweise. Erst als sich die SWR-Sendung Odysso der Sache annahm, verschwand die VALETTE-Reklame schließlich aus dem Netz. Das Kontrazeptivum YASMIN preist der Leverkusener Multi sogar als Mittel gegen Gebärmutter- und Eierstockkrebs an, während er das erhöhte Risiko von YASMIN-NutzerInnen, an Brust oder Gebärmutterhals-Krebs zu erkranken, verschweigt. Die Bezirksregierung Köln interessierte sich nicht weiter dafür, sie ließ den Buko-Brief unbeantwortet. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA reagiert auf solche Marketing-Strategien BAYERs dagegen harscher (siehe RECHT & UNBILLIG).

TierversuchsgegnerInnen protestieren

Im Januar 2009 protestierten TierschützerInnen der Initiative SHAC vor den Toren einer britischen BAYER-Niederlassung, weil auch der Pharma-Riese zu den Kunden des Tierversuchsmultis HUNTINGDON LIFE SCIENCES zählt. In Instituten, die im Auftrag des Leverkusener Konzerns forschten, starben im Jahr 2008 1.241 Tiere. In den eigenen Labors des Unternehmens verendeten im gleichen Zeitraum 157.710 Kreaturen (2007: 157.987).

Bisphenol-Verbot in der EU gefordert

Die von BAYER massenhaft hergestellte und vor allem in Mineralwasser- und Babyflaschen sowie Konservendosen Verwendung findende Chemikalie Bisphenol A (BPA) kann Diabetes oder Herz/Kreislauf-Erkrankungen befördern, die Entwicklung des Gehirns, Stoffwechselprozesse und die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen und Chemotherapien erschweren. In Kanada haben die Behörden BPA in Trinkflaschen bereits verboten. Gleiches fordert jetzt eine ins Straßburger EU-Parlament eingebrachte Deklaration.

Paraguay: LandwirtInnen gegen Gensoja

Paraguayische LandwirtInnen besetzten Anfang Oktober 2008 eine mit Gen-Soja kultivierte Anbaufläche, die im Besitz zweier Großgrundbesitzer aus Brasilien ist, und pflanzten auf dem Acker stattdessen Sesam und Manioks an. „Uns blieb keine andere Wahl als die brasilianischen Haciendas zu besetzen, weil das Soja die Waldflächen frisst und für Pestizid-Vergiftungen sorgt“, sagte der FarmerInnen-Sprecher Elvio Benítez. Zudem forderte er den Staatspräsidenten Fernando Lugo auf, in dem Staat, dessen Farmland mehr noch als im übrigen Lateinamerika in den Händen einiger weniger Agrarfürsten ist, endlich mit der versprochenen Landreform zu beginnen.

Proteste gegen Patent-Regelungen

Die Initiative KEIN PATENT AUF LEBEN hat eine Kampagne gegen den Zugriff der großen Konzerne auf das Erbgut von Tieren und Pflanzen gestartet. Sie verfasste einen Protestbrief, der die Justizministerin Brigitte Zypries und die Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner zum Handeln auffordert, und rief Gentechnik-GegnerInnen dazu auf, ihn persönlich zu zeichnen und an die Politikerinnen zu senden. „Vom Saatgut bis zum Schnitzel, vom Mehl bis zur Milch - die Industrie holt zum Generalangriff auf die allen Menschen gemeinsamen Lebensgrundlagen aus. Sie missbraucht das Patentrecht zur Übernahme von Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft“, heißt es in dem Schreiben, das gleichwohl Möglichkeiten zu einer politischen Intervention sieht. „Noch können die Weichen gestellt werden“, stellt KEIN PATENT AUF LEBEN fest und mahnt eine Veränderung des bundesdeutschen und europäischen Patentrechts an, um BAYER & Co. in die Schranken zu weisen.

Offener Brief an Hochschule

BAYER hat der Universität von North Carolina einen „Sustainable Development“-Lehrstuhl spendiert. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) protestierte in einem Offenen Brief gegen das Ansinnen, Umweltschutz, so wie ihn BAYER sieht, mit universitären Weihen zu versehen. Die Resonanz in der US-amerikanischen Öffentlichkeit war groß. Die Bildungseinrichtung blieb allerdings bei ihrer Entscheidung. „BAYER CROPSCIENCE (...) war lange Jahre ein wertvoller Partner. Solche Partnerschaften bereichern unser College-Programm und erlauben uns, unseren Studierenden sowie den Bürgern von North Carolina und anderen besser zu dienen“, antwortete der Dekan Johnny C. Wynne der CBG. Wie sie das Programm bereichern, verraten schon die Wörter. So führt die Fakultät die Industrie-Bezeichnung „Life Science“ im Namen und lehrt „Integrierten Pflanzenschutz“, die Agromulti-Version von ökologisch korrektem Pestizid-Gebrauch.

LOBBYCONTROL will Register

Ca. 5.000 LobbyistInnen gehen in der Hauptstadt ihrer Arbeit nach. Der Leverkusener Multi hat in der Hauptstadt nicht nur ein eigenes „Verbindungsbüro“, er kann auch auf die Dienste des von ihm mitgegründeten „Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller“ und des „Verbandes der Chemischen Industrie“ zählen. Damit zumindest für ein Mindestmaß an Transparenz gesorgt ist, fordert die Initiative LOBBYCONTROL, die auch den etwas anderen Reiseführer „LobbyPlanet Berlin“ herausgegeben hat, ein Register der AntichambriererInnen. Die Grünen, die Linkspartei und die SPD haben bereits ihre Zustimmung signalisiert.

Filmemacherin kritisiert EU-Behörde

Die französische Journalistin und Filmemacherin Marie-Monique Robin, deren Film „MONSANTO - mit Gift und Genen“ viel Aufsehen erregte, hat die für Genehmigungen von Genpflanzen zuständige „Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit“ (EFSA) wegen ihrer Industrie-Abhängigkeit scharf kritisiert. „80 Prozent der Wissenschaftler dort arbeiten für MONSANTO und andere Saatguthersteller wie SYNGENTA oder BAYER CROPSCIENCE. Ich habe mit zwei französischen Abgeordneten gesprochen, die ihren Unmut auch in der Zeitung Le Monde veröffentlicht haben. Sie sagen, der politische Druck, die Zulassung der GVO (gentechnisch veränderte Organismen, Anm. SWB) umzusetzen, sei unerträglich. Da geht es nicht nur um normale Lobbyarbeit, sondern auch um Bestechung und all diese Dinge“.

KAPITAL & ARBEIT

Betriebsbedingte Kündigungen?

Der Kauf des Berliner Pharma-Unternehmens SCHERING bringt BAYER jährlich einen „Synergie-Effekt“ von 800 Millionen Euro. Kleiner Nebeneffekt: Die Vernichtung von 6.000 Stellen. Bis auf 50 Jobs hat der Leverkusener Multi diese Arbeit bereits verrichtet. Und für die noch übrig gebliebenen Posten auf der Streichliste schließt BAYER-Chef Werner Wenning betriebsbedingte Kündigungen nicht aus. „Betriebsbedingte Kündigungen wären lediglich die ultima ratio“, sagte er in einem Interview mit der Zeitung Potsdamer Neueste Nachrichten.

Kritik & Selbstkritik bei BAYER

Bei BAYER dürfen sich die Beschäftigten selbst Zeugnisse ausstellen, allerdings behält der/die Vorgesetzte das letzte Wort. Rund ein Drittel der Belegschaft unterwirft sich dem so genannten Performance-Management. Dabei müssen die Betriebsangehörigen jedes Jahr selbst beurteilen, ob sie es schafften, den Zielvorgaben gerecht zu werden. Dann treten die ChefInnen auf den Plan und gleichen die subjektiven Leistungseinschätzungen mit ihren Eindrücken ab. „Offenes Feedback ist uns wichtig“, heißt es zu dieser Praxis aus dem Konzern.

ManagerInnen-Gehälter kaum begrenzt

Damit die Milliarden-Hilfen für die Wirtschaft nicht allzu viel böses Blut bei den SteuerzahlerInnen hervorrufen, hat die Bundesregierung ein bisschen an den Millionen-Gehältern der ManagerInnen herumgedoktort. Ab sofort müssen sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung des Vorstands stehen, und über die Festsetzung der Bezüge entscheidet nunmehr der ganze Aufsichtsrat. Aktien-Optionen dürfen Wenning & Co. fortan erst nach vier Jahren einlösen, was zu einem langfristigeren Denken anhalten soll. Auch sind sie dazu angehalten, ihre komplexen Entlohnungsstrukturen der Öffentlichkeit gegenüber transparenter darzustellen. „Wenn man sieht, wie ungeniert sich mancher Vorstand selbst in der Krise noch bedient, dürfen sich die Manager über die harmlosen Beschlüsse des Kabinetts sogar freuen“, kommentierte die Faz.

ERSTE & DRITTE WELT

Forschungsanreize für Tropenkrankheiten

BAYER entwickelt nur Arzneien, die Profit versprechen. Eine Krankheit mag noch so verbreitet sein, wenn die PatientInnen sich keine Behandlung leisten können, interessieren die Pharma-Riesen sich für die Erforschung der Gesundheitsstörung nicht weiter. Darum hat BAYER schon vor Jahrzehnten seine Abteilung für Tropenmedizin aufgelöst. Es müssen schon private und/oder öffentliche Gelder fließen, um den Leverkusener Multi zu neuen Anstrengungen auf diesem Gebiet zu verlocken, wie im Falle der Tuberkulose- und Malaria-Projekte (Ticker berichtete mehrfach) geschehen. Aus diesem Grunde war die ehemalige BAYER-Angestellte Cornelia Yzer, die heute dem vom Leverkusener Multi gegründeten „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ vorsitzt, äußerst angetan von der US-amerikanischen Praxis, die Pillen-Hersteller mit der Aussicht auf schnellere Medikamenten-Zulassungen zum Einstieg in unlukrative Geschäftsfelder zu bewegen. Als „ökonomisch von großem Wert“ bezeichnete Yzer bei einem Fachgespräch im Bundestag die neue US-Regelung und forderte sogleich eine europa-weite Einführung. Ihre Werthaltigkeit steht allerdings im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Qualität. Entgegen ursprünglicher Planungen müssen BAYER & Co. nicht einmal auf den Patentschutz für ihre tropenmedizinischen Neu-Entwicklungen verzichten, damit sie die beschleunigten Verfahren für ihre potenziellen Blockbuster in Anspruch nehmen können. Und besser als die bisherigen Arzneien brauchen die Novitäten auch nicht mehr zu sein.

IG Farbeen

Wollheim-Denkmal errichtet

1951 verklagte der ehemalige IG-FARBEN-Zwangsarbeiter Norbert Wollheim die Nachfolge-Gesellschaft auf Schmerzensgeld. Nach langwierigen Verhandlungen erhielt Wollheim nicht nur in eigener Sache Recht: Die IG FARBEN IN ABWICKLUNG mussten in einem Vergleich 15 Millionen Euro an die Opfer zahlen. Ohne diesen Musterprozess hätte es wahrscheinlich nie Entschädigungen für die SklavenarbeiterInnen der deutschen Industrie gegeben. Deshalb ehrte die Stadt Frankfurt Wollheim im vergangenen Jahr mit einem Memorial (siehe SWB 1/09).

Bundessstiftung verspekuliert sich

Über acht Millionen ZwangsarbeiterInnen gab es während des Dritten Reiches Sklavendienste. Zehntausende von ihnen leisteten Fronarbeit bei den von BAYER mitgegründeten IG FARBEN. Allein in Auschwitz, wo die IG sogar ein firmen-eigenes KZ unterhielt, starben zwischen 23.000 und 25.000 von ihnen. In den 90er Jahren forderten die Überlebenden Entschädigungszahlungen von BAYER & Co. und drohten mit Sammelklagen. Die rot-grüne Bundesregierung sprang den Unternehmen zur Seite, um Imageschäden abzuwenden und langwierige Prozesse zu verhindern. Sie regte die Gründung der Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ an, dessen Kapital die Unternehmen noch nicht einmal allein aufzubringen brauchten: die Hälfte kam aus Steuermitteln. Erst nach einem endlosen Gefeilsche mit den Opfer-VertreterInnen um die Entschädigungssummen konnte die Bundesstiftung mit den ersten Zahlungen - symbolische Summen von höchstens 7.500 Euro pro Person - beginnen. Im Juni 2007 schloss sie ihre Arbeit ab. Die Stiftung bleibt jedoch weiter tätig und fördert Geschichtsprojekte, Begegnungsprogramme und Forschungsprojekte. Dies kann die Organisation dieses Jahr allerdings nur in geringerem Umfang tun. Sie legte ihr Vermögen nämlich zu risikoreich an und musste im Zuge der Finanzkrise hohe Summen abschreiben. Deshalb schrumpfte der Jahresetat der Stiftung von neun Millionen Euro auf 7,3 Millionen.

POLITIK & EINFLUSS

BAYERs Außenminister tritt ab

Im Februar 2009 ging der BAYER-Manager Dr. Franz-Josef Berners in den unverdienten Ruhestand. Seinen Ruf als „Außenminister BAYERs“ erwarb sich der langjährige Leiter des Unternehmensbereichs „Regionale Koordinierung“ durch seine Kontrolltätigkeiten bei den vielen ausländischen Tochtergesellschaften des Chemie-Multis. Aber auch Innenpolitik konnte der Betriebswirt. So saß er von 1975 bis 1990 für die CDU im Leverkusener Stadtrat, nahm dort zehn Jahre den Fraktionsvorsitz wahr und „übertrug einiges vom BAYER-Arbeitsstil auf die ehrenamtliche Ratsarbeit“, wie die Rheinische Post befand. Zudem gehörte Franz-Josef Berners dem Bezirksplanungsrat und zwei Jahre lang sogar dem Bundestag an, in den er vermutlich nicht nur den Arbeitsstil, sondern auch die politische Sichtweise des Konzerns einbrachte. Zur Belohnung darf er jetzt noch ein paar einträgliche BAYER-Aufsichtsratspöstchen fern der Heimat behalten. Damit nicht genug, drohte Berners zudem Aktivitäten als Berater an.

Kurth comes home

Dr. Reinhard Kurth war immer ein Mann der Pharma-Industrie. Deshalb bugsierten BAYER & Co. den Leiter des „Robert-Koch-Institutes“ im Jahr 2005 auch auf den Chef-Sessel des „Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM). Zum Dank dafür setzte Kurth sich dann für Industrie-VertreterInnen im BfArM-Vorstand und beschleunigte Pillen-Zulassungsverfahren ein. Zudem wollte er die Institution rechtlich unabhängig machen und so in eine „international konkurrenzfähige Zulassungsagentur“ verwandeln. Das ging selbst der CDU zu weit, weshalb der Mediziner 2007 wieder gehen musste. Aber der Leverkusener Multi wusste, was er Reinhard Kurth schuldig war. Der Konzern erkor ihn zum Vorsitzenden der SCHERING-Stiftung, die sich der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses verschrieben hat.

CO2: BAYER fährt nach Brüssel

Vor einigen Jahren hat die EU den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten eingeführt. Er sieht vor, BAYER & Co. CO2-Emissionen nur in einem bestimmten Volumen zu gestatten. Alles, was über ein bestimmtes Limit hinausgeht, sollte den Konzernen teuer zu stehen kommen, weil sie dafür Verschmutzungsrechte kaufen müssten. Dazu ist es jedoch dank umfangreicher Lobby-Aktivitäten immer noch nicht gekommen. Für die neueste Variante ihrer Obstruktionspolitik instrumentalisierten die Multis die Wirtschaftskrise und malten einmal mehr das Schreckgespenst von Arbeitsplatz-Vernichtungen an die Wand. Angela Merkel verfiel sogleich in Schockstarre und handelte beim Brüsseler EU-Gipfel kostenlose Verschmutzungsrechte für die bundesdeutschen Chemie- und Stahlunternehmen, die besonders viel CO2 emittieren (BAYER insgesamt ca. 7,5 Millionen Tonnen), aus. Der Leverkusener Multi hat dazu mit einer konzertierten Aktion wichtige Vorarbeit geleistet. Der Werksleiter des Brunsbütteler Werkes, Roland Stegmüller, reiste gemeinsam mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff und dem IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE-Vorsitzenden und BAYER-Aufsichtsrat Hubertus Schmoldt nach Brüssel, um auf höchster Ebene Lobby-Arbeit zu betreiben. Wulff betätigte sich dabei am ehrgeizigsten als Bauchredner BAYERs. „Wir wollen mehr Klimaschutz, das ist eine Sache des Überlebens. Aber die energie-intensive Branche muss eine freie Zuteilung der Emissionsrechte bekommen, sonst wandern die Betriebe ab in Länder, in denen es überhaupt keinen Handel mit Emissionsrechten gibt“, warnte der CDU-Politiker.

Merkel bei BAYER

Der Leverkusener Multi war auf dem letzten Bundesparteitag der CDU in Stuttgart mit einem Stand vertreten. An diesem erhielt der Konzern Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Bei den Gesprächen mit der Kanzlerin rückten vor allem die Themen Bildung und Ausbildung in den Mittelpunkt“, vermeldet BAYERs Propaganda-Postille direkt. Der Konzern nutzte die Gelegenheit aber auch, um die Politikerin wegen der aus Brüssel drohenden Verschärfungen der Klimaschutz-Auflagen ins Benimm zu nehmen (s. o.). Darüber hinaus schauten noch zahlreiche andere CDUlerInnen bei BAYER vorbei. Besonderes Interesse zeigte mit Hermann Gröhe, Willi Zylajew und Ruprecht Polenz die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen.

EU initiiert Gentech-Geheimkommission

Nach Recherchen des Journalisten Geoffrey Lean von der britischen Tageszeitung Independant hat die EU eine unter Ausschluss der Öffentlichkeit operierende Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um die Einführung genmanipulierter Nahrungsmittel zu beschleunigen. Zu diesem Zweck plant der Stab, zu deren Treffen die Regierungen der Mitgliedsländer hochrangige MitarbeiterInnen entsandten, unter anderem eine Beschleunigung der Zulassungsverfahren und eine Werbekampagne zur Verbesserung des Images der Risikotechnologie. Dabei soll das immer wieder gerne auch von BAYER gebrauchte Argument zur Anwendung kommen, die Gentechnik wäre nötig, um „das Problem des Welthungers“ zu lösen.

Wowereit bei BAYER

Der Aufkauf SCHERINGS durch den Leverkusener Multi hat bisher fast 6.000 Arbeitsplätze gekostet, nicht einmal betriebsbedingte Kündigungen will BAYER-Chef Werner Wenning bei der Realisierung der „Synergieeffekte“ mehr ausschließen (siehe KAPITAL & ARBEIT). Den Segen von Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit hat der Konzern dazu. „Ich freue mich, dass die Integration so weit fortgeschritten ist. Diese Investition hat sich für alle Beteiligten gelohnt“, sagte der SPD-Politiker bei einem Werksbesuch in Berlin.

SPD nominiert Chemie-Gewerkschaftler

„Ich kann es nur begrüßen, wenn ein Kandidat antritt, der aus der chemischen Industrie kommt. Es wird Zeit, dass endlich jemand die Industriefeindlichkeit, die leider vielfach zu spüren ist, aufbricht“, mit diesen Worten kommentierte der Betriebsratschef des Dormagener BAYER-Werkes, Karl Josef Ellrich, die Bundestagskandidatur seines Gewerkschaftskollegen Hubert Esser für die SPD. Dabei hatte Ellrich besonders den Widerstand gegen BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline im Blick. Ob Esser aber mit seiner zustimmenden Haltung zur CO-Leitung im Wahlkreis Neuss, zu dem auch Dormagen und Grevenbroich gehören, genug Stimmen einsammeln kann, bleibt abzuwarten.

Wenning will mehr Patentschutz

Im Dezember 2008 lud der Leverkusener Multi zu einer „BAYER-Innovationsperspektive“. Der Konzern inszenierte sich vor 130 JournalistInnen als rastlos dem Neuen verpflichteter Multi mit großem Forschungsetat und leitete daraus sogleich Ansprüche ab. „Geistiges Eigentum ist als Grundlage für Innovationen unentbehrlich. Für ein Erfinder-Unternehmen wie BAYER ist ein weltweiter zuverlässiger Schutz des geistigen Eigentums essenziell“, so der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning. Zu welchen Verwerfungen diese Haltung führt, zeigt ein von dem Pharma-Riesen angestrengter Patentverletzungsprozess in Indien, der die Versorgung der armen Länder mit billigen Medikamenten gefährden könnte (siehe AKTION & KRITIK).

EU lockert Werbeverbot

Das Pillengeschäft könnte noch mehr Profite abwerfen, wenn die Hersteller für verschreibungspflichtige Medikamente werben dürften. Deshalb versuchen BAYER & Co. seit geraumer Zeit, das EU-Reklameverbot zu Fall zu bringen. „Wir wollen doch nur informieren“, behaupten die Konzerne dreist und haben den Industrie-Kommissar der EU, Günter Verheugen, dafür als Bündnispartner gewonnen. Sein Gesetzesvorschlag, dem das Parlament in Straßburg noch zustimmen muss, erlaubt BAYER & Co. künftig die Ausweitung der Marketingzone. Die BUKO-PHARMA-KAMPAGNE und der Bremer Professor Dr. Gerd Glaeske verurteilen diese Pharmaindustrie-Politik scharf. „Dabei ist seit langem bekannt, dass Institutionen mit einem starken ökonomischen Interesse kaum in der Lage sind, objektiv und ohne Verzerrungen über ihre Produkte zu informieren“, empört sich Glaeske.

BAYER sponsort NRW-Regierung

Die nordrhein-westfälische Landesregierung lässt sich von zahlreichen Unternehmen finanziell unterstützen, unter anderem auch vom Leverkusener Chemie-Multi. So stiftete BAYER dem Familienministerium 6.000 Euro, die der Landeszentrale für politische Bildung als Preisgeld zugute kamen. Zudem sponsorte der Konzern das von der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund ausgerichtete „Fest des Westens“ mit einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro.

REACH-Artikel gestrichen

Das REACH genannte Chemikaliengesetz der EU regelt den Umgang mit gefährlichen Stoffen und schreibt BAYER & Co. vor, ihre Stoffe auf gesundheitsgefährdende Wirkungen hin zu untersuchen. Im Rahmen der Umsetzung hat die Bundesregierung jetzt die Bestimmungen für Sicherheitsdatenblätter geändert. Mussten diese früher auch diejenigen Risiken auflisten, die sich bei einer nicht sachgemäßen Anwendungspraxis ergeben, so fällt diese Auflage nun weg. Die Partei DIE LINKE betrachtet das als eine Aufweichung des gesundheitlichen VerbraucherInnenschutzes und verlangte in einer Kleinen Anfrage von der Bundesregierung eine Erklärung. Das Umweltministerium antwortete, das Sicherheitsdatenblatt diene primär der Information beruflicher Verwender und sei nicht unmittelbar für die Risiko-Kommunikation gegenüber dem privaten Endverbraucher vorgesehen. Auf die Frage, ob die nicht bestimmungsgemäße Anwendung giftiger Substanzen nun Folgen haben könnten, welche die Sicherheitsdatenblätter nicht nennen, hieß es: „Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung (...) kann - wie auch schon in der Vergangenheit - negative Folgen haben. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung lässt sich aber auch nicht durch ein noch so aufwändig gestaltetes Sicherheitsdatenblatt ausschließen“.

Umweltgesetz endgültig gescheitert

Im Koalitionsvertrag hatten CDU und SPD vereinbart, die verschiedenen Umweltgesetze in einem Paragraphen-Werk zu bündeln. Die Arbeit kam aber nur mühsam voran, weil BAYER & Co. immer wieder Nachbesserungen anmahnten. „Da sind einige Gemeinheiten drin, die wir als Verschärfung betrachten“ kritisierte etwa der „Deutsche Industrie- und Handelstag“. Anderen WirtschaftsvertreterInnen hingegen ging der Bürokratieabbau bei den Genehmigungsverfahren nicht weit genug, und im Wasserrecht machten die Lobby-Verbände sogar einen Bürokratieaufbau aus, der ihre Anlagen-Planungen durchkreuzen könnte. Als die Kabinettsvorlage im Dezember endlich stand, trat die CSU auf den Plan. Die Partei sah durch neue Interventionsmöglichkeiten des Bundes in Sachen „Umweltschutz“ die Eigentumsrechte der LandwirtInnen verletzt und brachte das Projekt kurzerhand zu Fall. Bundesumweltminister Sigmar Gabriel will nun zumindest einzelne Seiten des Umweltgesetzbuches in Paragraphenform überführen, da neue EU-Richtlinien etwa zum Gewässerschutz die Bundesregierung zum Handeln zwingen.

BAYER kritisiert Umweltbundesamt

Regelmäßig finden sich in Trauben und anderen Früchten Spuren der Ackergifte von BAYER & Co (siehe PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). Darüber konnte auch das Umweltbundesamt (UBA) nicht hinwegsehen. In einer Veröffentlichung zur EU-Chemikalienverordnung REACH, welche den Konzernen die Untersuchung ihrer Substanzen auf eine gesundheitsschädliche Wirkung hin vorschreibt, konstatierte das UBA, dass Obst und Gemüse „mit Rückständen von Pestiziden verseucht“ seien. Da bekam BAYER die Seuche. Der Leverkusener Multi protestierte umgehend in einer Stellungnahme: „Diese Behauptung ist in dieser Einseitigkeit falsch und gibt ein völlig falsches Bild der Wirklichkeit“. Es mag dem Unternehmen zufolge zwar gelegentlich eine Verletzung der Grenzwerte vorkommen, aber das „heißt nicht, dass deren Überschreiten ein Risiko für den Verbraucher darstellt“. Diese Richtgröße ist für den unter Realitätsverlust leidenden Agro-Multi nämlich nur ein ungefährer Maßstab für die gute landwirtschaftliche Praxis und noch lange kein Alarmsignal.

PROPAGANDA & MEDIEN

10 Jahre BAYER-Schullabore

Zum unfeierlichen Anlass des 10-jährigen Bestehens der BAYER-Schullabore lud der Leverkusener Multi zu einer Geburtstagsparty ein. Der Unterricht fiel allerdings nicht aus. Der Multi kannte kein Pardon bei dem Bemühen, den SchülerInnen Chemie nach dem Konzern-Lehrplan beizubringen und ließ sie DNA aus einer Zwiebel isolieren, über den Farbwechsel von Rotkohl staunen und per genetischem Fingerabdruck nach bösen Buben fahnden. Mehr als 20.000 Kindern hat der Pharma-Riese so schon auf mehr oder weniger spielerische Weise in seine Welt eingeführt.

„Baylab“ eingeweiht

BAYER CROPSCIENCE hat im November 2008 ein eigenes Schülerlabor in Betrieb genommen. „Wir müssen die Jugendlichen heute schon früh für Naturwissenschaften begeistern, wenn wir nicht schon morgen mit leeren Händen dastehen wollen“, so CROPSCIENCE-Chef Friedrich Berschauer bei der Eröffnung des „Baylabs“. Exkurse über Risiken und Nebenwirkungen von Chemie & Co. würden bei dieser Maßnahme zur Sicherung zukünftiger Profite freilich nur stören. So lernen die PennälerInnen zwar, Biodiesel aus Raps zu gewinnen, welche Folgen der Agrosprit-Boom aber für die Preise der wichtigsten Grundnahrungsmittel hat, steht nicht auf dem Stundenplan.

„Schule und Wirtschaft“ bei BAYER

In Bergkamen hält die Industrie- und Handelskammer regelmäßig Wirtschaftsgespräche ab. Am 26. November 2008 lautete das Thema „Schule und Wirtschaft“. „Dazu hat die Industrie- und Handelskammer sich mit dem BAYER-SCHERING-Werk auch den richtigen Tagungsort ausgesucht“, befand die Westfälische Rundschau und zählte die Bemühungen des Konzerns auf, den SchülerInnen Pädagogik made by BAYER angedeihen zu lassen.

BAYERs Schulspenden

Die Hanauer Otto-Hahn-Schule hat ihren Schwerpunkt auf die Naturwissenschaften gelegt. Und „stets steht dabei der Praxis-Bezug im Fokus“, weiß der Hanauer Anzeiger. Das ist natürlich ganz nach dem Geschmack des Leverkusener Chemie-Multis, weshalb seine Bildungsstiftung der Einrichtung eine Spende in Höhe von 7.500 Euro zukommen ließ. Daneben förderte diese unter anderem noch Schulen in Berlin, Leverkusen, Dormagen, Roselin, Wuppertal, Wülfrath und Essen.

Jugend forscht mit „HannoverGen“

Die Organisation „HannoverGen“, unter anderem alimentiert vom „Fonds der Chemischen Industrie“, hat an den Schulen der niedersächsischen Landeshauptstadt Genlabore eingerichtet, um den SchülerInnen die umstrittene Risikotechnologie näher bringen zu können.

Preis für Klima-Kommunikation

Der Leverkusener Multi arbeitet seit einiger Zeit an seinem Image als Klimaschoner. Für diese PR-Anstrengungen erhielt er jetzt eine Auszeichnung: den vom Handelsblatt und ECON-Verlag verliehenen „ECON Award Unternehmenskommunikation“. Nach Meinung der JurorInnen war BAYERs „strategische Ausrichtung auf das Thema Klimawandel“ Gold wert. In der Realwirtschaft ist diese Ausrichtung allerdings noch nicht angekommen - und wird sie wohl auch nie. Da bläst der Konzern nämlich weiterhin munter 7,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Luft und opponiert gegen strengere Klimaschutz-Auflagen der EU (siehe POLITIK & EINFLUSS).

BAYER-PR im Darmstädter Echo

„Männer, geht zum Arzt!“ - unter dieser Überschrift erlaubte das Darmstädter Echo Dr. Herbert Schäfer von BAYER VITAL, großflächig für das Konzern-Geschäftsfeld „Männergesundheit“ Reklame zu machen. Er wählte dazu den Umweg „Frau“ und präsentierte Umfragen, wonach 27 Prozent der Befragten ihren Partner für wenig gesundheitsbewusst halten, 39 Prozent Übergewicht und 22 Prozent Erschöpfungszustände diagnostizieren und 48 Prozent auf Männermedizin spezialisierte Ärzte für eine gute Sache halten. Auf dem Rezeptblock landen bei diesen vornehmlich die BAYER-Potenzpille LEVITRA und die Testosteron-Präparate des Konzerns, für die der Leverkusener Multi extra die Krankheit „männlicher Testosteronmangel“ erfunden hat. Und damit das alles auch wirklich verfängt, hat Schäfer in dem Propaganda-Artikel „sexuelle Probleme als Schlüssel zur Männergesundheit“ ausgemacht und zum Indikator für Diabetes oder Herz/Kreislauferkrankungen erklärt. Da sollte dann wirklich niemand mehr den Gang zum Männermediziner scheuen, so das Kalkül.

ÄrztInnen-Fortbildung in China

Der Leverkusener Multi kooperiert mit dem chinesischen Gesundheitsministerium, um MedizinerInnen in der Provinz Yunnan fortzubilden. Der Konzern und die Regierung wollen die technischen Fähigkeiten von bis zu 10.000 ÄrztInnen erweitern und die medizinische Versorgung in West- und Mittelchina verbessern. Wobei der Pharma-Riese dabei natürlich hauptsächlich die Verbesserung der Versorgung mit BAYER-Medikamenten im Sinn hat.

TIERE & ARZNEIEN

BAYER schult Zoo-FachhändlerInnen

BAYER bietet für Zoo-FachhändlerInnen kostenlose Fern-Lehrgänge an. Doch die Investition lohnt sich. Auf dem Stundenplan steht nämlich nicht nur Tierheilkunde, die TeilnehmerInnen lernen auch gleich noch dazu, wie sie unter besonderer Berücksichtigung der Veterinärmedizin aus dem Hause BAYER die entsprechenden Verkaufsgespräche zu führen haben und wie sie die Ware durch gute Platzierung im Geschäft und Sonderaktionen besser losschlagen können.

DRUGS & PILLS

BAYER muss vor AVALOX warnen

Die Aufsichtsbehörden haben den Leverkusener Multi aufgefordert, die Liste der Risiken und Nebenwirkungen seines Antibiotikumswirkstoffs Moxifloxacin (enthalten in AVALOX, ACTIMAX und ACTIRA) um Herzrhythmusstörungen bei Frauen und älteren PatientInnen, Muskelerkrankungen und Bewusstseinstrübungen zu erweitern. Deshalb dürfen MedizinerInnen das Mittel bei Sinusitis, bakteriell verursachter Bronchitis und Lungenentzündung künftig nur noch verschreiben, wenn andere Antibiotika keinen Heilungserfolg erzielen.

EU: Zulassung für XARELTO

Die EU-Kommission hat dem BAYER-Medikament XARELTO (Wirkstoff: Rivaroxaban) die Zulassung erteilt. MedizinerInnen dürfen das gerinnungshemmende Präparat künftig bei schweren orthopädischen Operationen einsetzen, um Thrombosen vorzubeugen. Der einzige therapeutische Vorteil von XARELTO gegenüber herkömmlichen Arzneien: Die ÄrztInnen können das Mittel oral verabreichen und müssen es nicht spritzen. Nichtsdestotrotz will der Leverkusener Multi das Anwendungsspektrum verbreitern und das Pharmazeutikum auch zur Behandlung venöser Thrombosen und zur Schlaganfall-Prophylaxe bei PatientInnen mit Vorhofflimmern zum Einsatz bringen.

USA: Keine Zulassung für XARELTO

Während die EU BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO zur Verwendung bei schweren orthopädischen OPs zugelassen hat (s. o.), erteilt die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA vorerst keine Genehmigung. Sie mochte die Orthopädie-PatientInnen keinem erhöhten Risiko von Gefäß-Verschlüssen, Blutungen, Herz/Kreislaufstörungen und Leberschäden aussetzen und forderte den Leverkusener Multi auf, zusätzliche Daten über die Langzeit-Wirkungen seines „Highlights“ einzureichen.

EU-Zulassung für YAZ

Im Herbst hat BAYER die europa-weite Zulassung für das woanders schon länger erhältliche Verhütungsmittel YAZ bekommen. Neu ist an der Pille jedoch kaum etwas: Mit Estradiol und Dienogest enthält sie genau dieselben Wirkstoffe wie YASMIN. Lediglich die Dosierung ist eine andere, weshalb die Unterbrechungsphase nicht mehr wie üblich sieben, sondern nur noch vier Tage dauert. Wie üblich vermarktet der Leverkusener Multi auch dieses Kontrazeptivum als Lifestyle-Präparat gegen Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen und Akne. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA ließ das dem Pharma-Riesen nicht durchgehen und verbot einen entsprechenden Werbespot wegen der Erweckung falscher Heilserwartungen und der Verharmlosung der Nebenwirkungen. „Das ist besonders besorgniserregend, weil einige dieser Risiken erheblich, sogar lebensbedrohlich sind“, urteilte die FDA (siehe auch RECHT & UNBILLIG).

US-Zulassung für PRIMOVIST

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat dem BAYER-Kontrastmittel PRIMOVIST (US-Name EOVIST), das bei Computer-Tomographien von der Leber zum Einsatz kommt, die Zulassung erteilt.

LEVITRA nach Prostata-OPs?

Neues aus der Reihe „Medikamente suchen eine Krankheit“: Der Leverkusener Multi hofft auf einen Einsatz seiner Potenzpille LEVITRA (Wirkstoff: Vardenafil) nach Prostatakrebs-Operationen, die oft die Sexualfunktionen beeinträchtigen. Zu diesem Zweck hat der Konzern eine Untersuchung in Auftrag gegeben und auch das gewünschte Resultat erhalten. „Die Ergebnisse zeigen, dass Vardenafil - bei Bedarf eingenommen - die Erektile Dysfunktion kurz nach einer Prostatektomie (Entfernung der Prostata, Anm. Ticker) sofort behandelt“, so der Studienleiter Francesco Montorsi.

Die Pille gegen Myome?

Noch mehr Neues aus der Reihe „Medikamente suchen eine Krankheit“: BAYER will das Hormon Dienogest, einer der beiden Wirkstoffe der Verhütungsmittel YAZ und YASMIN, zur Behandlung der Endometriose einsetzen. Klinische Tests zur Therapie dieser Schleimhautwucherung im Blasen-, Darm- oder Eierstockbereich haben nach Angaben des Konzerns bereits positive Ergebnisse erbracht. Auch für das Hormon Anti-Gestagen erkundet der Leverkusener Multi zusätzliche Anwendungsgebiete. Er testet zurzeit seinen Einsatz bei gutartigen Gebärmutter-Tumoren, so genannten Myomen.

Zusammenarbeit mit MUNDIPHARMA

BAYER kooperiert mit dem Limburger Arznei-Unternehmen MUNDIPHARMA bei der Vermarktung von dessen Blutkrebs-Präparat BENDAMUSTIN.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Neues EU-Pestizidgesetz

Die EU mistet den Giftschrank von BAYER & Co. aus. Nach der neuen Pestizid-Verordnung aus Brüssel müssen - höchstwahrscheinlich - Glufosinat und andere Agrochemie-Wirkstoffe des Leverkusener Multis vom Markt verschwinden, weil sie die menschliche Gesundheit schädigen. Allerdings haben die Lobby-Verbände der Industrie ihre „Mithilfe“ bei der Umsetzung der Richtlinie angeboten, was noch zu Aufweichungen führen könnte (siehe auch SWB 1/09).

Lungenkrebs durch Chlorpyrifos

Das Pestizid Chlorpyrifos, enthalten unter anderem in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER, erhöht das Lungenkrebs-Risiko um das 2,18fache. Dieses Ergebnisse erbrachte eine von Michael C. R. Alavanja geleitete Untersuchung des US-amerikanischen „National Cancer Institutes“. Das Versprühen des Mittels setzt die Atmungsorgane anscheinend einem besonderen Risiko aus. Ein Zusammenhang zwischen der Chlorpyrifos-Anwendung und anderen Krebsarten ergab sich nach der Studie, die auf das Datenmaterial von ca. 55.000 Agrochemie-AnwenderInnen zurückgreifen konnte, nämlich nicht.

Fischsterben durch Endosulfan

An der „Sonnenschein-Küste“ des australischen Bundesstaates Queenlands sterben die Fische in Massen (siehe SWB 1/09). Besonders im Noosa-Fluss gehen die Bestände zurück. Zudem bieten die verbleibenden Tiere oft einen gruseligen Anblick: Sie haben zwei Köpfe oder andere Deformationen. In dringendem Tatverdacht stehen Pestizid-Wirkstoffe wie Endosulfan, das unter anderem in den BAYER-Mitteln MALIX, PHASER und THIODAN enthalten ist, da sie auf den Nussfeldern Queenlands in großen Mengen zum Einsatz kommen.

Peru: Unwissen über Pestizide

Die Vermarktung von Pestiziden in armen Ländern mit einer hohen Quote von AnalphabetInnen führt alljährlich zu Hunderttausenden von Vergiftungen. Trotzdem halten die Hersteller an dieser Praxis fest und verweisen auf ihre Schulungsprogramme zum Umgang mit den Agrochemikalien. Ein solches hatten BAYER & Co. auch 2006 in Peru gestartet. Zwei Jahre später überprüfte „CropLife“, der Weltverband der Pestizid-Produzenten, die Ergebnisse. Sie fielen ernüchternd aus. Von den befragten 160 LandwirtInnen konnten nur 16 Prozent die Angaben auf den Etiketten lesen, lediglich 14 Prozent hatten Kenntnisse über die sachgerechte Reinigung der Agrochemie-Behälter, und bloß 35 Prozent wussten, wie die Produkte zu lagern sind.

180 Lebensmittel-Kontaminationen

Die Aufsichtsbehörden der EU-Länder sind verpflichtet, Brüssel über gefährliche Verunreinigungen von Lebens- und Futtermitteln in Kenntnis zu setzen. Einen nicht geringen Anteil an diesen Kontaminationen haben Pestizide. 180 Meldungen über Agrochemie in der Nahrung erhielt die EU-Kommission im Jahr 2007 - mehr als doppelt so viele wie 2006, was nicht allein auf schärfere Grenzwerte für 20 Ackergifte zurückzuführen ist.

Verbotene Gifte in Obst und Gemüse

Nicht genug damit, dass Pestizide Obst und Gemüse belasten. Neun Prozent der in den Lebensmitteln nachgewiesenen Agrochemikalien sind hierzulande wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit sogar verboten. Das ergab eine Auswertung von Daten des „Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“, die GREENPEACE vorgenommen hat. Die Behörde behinderte die Umweltschutzorganisation dabei nach Kräften und gab nur 70 Prozent ihrer Untersuchungsergebnisse frei. Insgesamt 59 Ackergifte, deren Gebrauch in der Bundesrepublik untersagt ist, spürte GREENPEACE auf. Auch von BAYER verwandte Wirkstoffe waren mit von der Partie wie etwa Parathion-Methyl (ME 605 Spritzpulver), Procymidon (SUMISCLEX WG), Propoxur (BAYGON) und Endosulfan (MALIX, PHASER, THIODAN).

Procymidon in Weintrauben

Im November 2008 feierte GREENPEACE ein trauriges Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal stieß die Umweltschutz-Organisation bei einem Unternehmen der METRO auf Weintrauben mit erhöhten Pestizid-Rückständen. Die Tafeltrauben hatten mehr als das Doppelte der „Akuten Referenzdosis“ (ARfD) des Agrogiftes Procymidon (unter anderem Wirkstoff des BAYER-Fungizides SUMISCLEX WG) intus. Erschwerend kam dabei noch hinzu, dass das die ARfD und damit die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschreitende Procymidon gar nicht für den Traubenanbau zugelassen ist. Diesen Tatbestand weist der REAL-Supermarkt allerdings zurück. „In der EU-Verordnung über Höchstwerte für Pestizid-Rückstände wurde für Tafeltrauben ein zulässiger Höchstgehalt (MRL) von 5 mg/kg festgelegt. Die Verwendung von Procymidon auf Tafeltrauben ist somit zulässig“, erklärte der Konzern. Er tat das wider besseren Wissens, denn das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ stellt unmissverständlich fest, Procymidon „ist auf Anwendungen als Fungizid in Gurken in Gewächshäusern (...) und Pflaumen (...) beschränkt“. Zudem erkennt REAL die ARfD nicht als Maßstab für gesundheitlich unbedenkliches Obst und Gemüse an, das Unternehmen richtet sich nur nach den von der EU festgelegten Grenzwerten, die in manchen Fällen von der ARfD abweichen können.

PFLANZEN & SAATEN

BAYER beendet Kooperation mit PLANT

„Das Abkommen gibt BAYER CROPSCIENCE die Möglichkeit, neue Lösungen im Bereich der Saatgutbehandlung zu entwickeln und zu vermarkten“ verkündete BAYER im Januar 2007 anlässlich der vereinbarten Forschungskooperation mit PLANT HEALTH CARE. Knapp zwei Jahre später beendete der Agro-Riese die Zusammenarbeit wieder, weil die in den Labors des US-amerikanischen Unternehmens entstandene Myconate-Technologie unter ihren Möglichkeiten blieb und nicht zu neuen Lösungen im Bereich „Saatgutbehandlungsmittel für Mais-, Soja-, Baumwolle- und Sonnenblumenkulturen“ führte.

GENE & KLONE

USA: LL-Soja kommt

BAYER bringt in den USA 2009 sein gegen das Herbizid LIBERTY resistentes Soja-Saatgut auf den Markt - und hat für die daraus sprießenden Früchte auch schon eine Importgenehmigung von der EU erhalten (Ticker 3/08). Der Leverkusener Multi rechnet mit hohen Umsätzen, da MONSANTOs ROUND-UP-READY-Soja mittlerweile vielen Unkräutern nichts mehr anhaben kann. Mensch und Umwelt dürfen hingegen mit großen Verlusten rechnen, denn der LIBERTY-Wirkstoff Glufosinat sorgte vor drei Jahren für den Genreis-Skandal. Mit LIBERTY bestückte Mais- und Rapssorten kreuzten sich zudem in andere Nutzpflanzen ein. Darüber hinaus liegen die Ernte-Erträge von genmanipuliertem Soja unter denen der konventionell angebauten Arten (Ticker 3/08).

EU: T45-Raps kommt

Die EU-Kommission hat ein Machtwort gesprochen und den Import von BAYERs Genraps T45 genehmigt, nachdem die zuständigen MinisterInnen sich nicht auf eine Zulassung hatten einigen können. Vorbehalte gab es reichlich. Englische WissenschaftlerInnen beobachteten auf Genraps-Feldern ein großes Artensterben, und ihre schwedischen KollegInnen warnten vor der Überlebensfähigkeit der Samen, die auf den Feldern trotz massivem Pestizid-Einsatz bis zu 10 Jahren keimfähig blieben. Zudem gilt der Europäischen Umweltbehörde EEA Genraps wegen der vielen Einkreuzungen in konventionelle Sorten als Hochrisiko-Pflanze. Dieses Verhalten stellt auch den eigentlichen Grund für BAYERs Genehmigungsantrag dar. Der Leverkusener Multi hat zwar den Anbau von T45 gestoppt, aber in seiner aktiven Zeit griff die Pflanze auf so viele andere Raps-Arten über, dass es deren Import gefährdet, wenn sich in ihnen Spuren von nicht-zugelassenem Genraps finden.

Brasilien genehmigt Gen-Baumwolle

Die brasilianischen Behörden haben den Anbau von BAYERs LIBERTY-LINK-Baumwolle - trotz der oben aufgeführenden Risiken und Nebenwirkungen der Produktlinie - genehmigt.

BAYER & Co. wollen laxere Grenzwerte

Solange die Gentechnik in Europa ein massives Akzeptanz-Problem hat, verlegen BAYER & Co. ihren Geschäftsschwerpunkt darauf, ihre Gensaaten in anderen Ländern aufgehen zu lassen und bei der EU Importgenehmigungen für deren Früchte zu beantragen (s. o.). Aber diesem Spiel über Bande mit gentechnisch verändertem Soja oder Mais steht die europäische Rückstandsverordnung im Weg. Diese lässt nämlich keinerlei Spuren nicht zugelassener Labor-Pflanzen in der Nahrung zu. Deshalb betreiben die Gen-Giganten eifrig Lobby-Arbeit für eine Aufhebung der Null-Lösung. Mit ihren Schreckensszenarien, die im Falle von Zuwiderhandlungen deutlich höhere Fleischpreise prophezeien, haben die Konzerne bereits die Brüsseler „Generaldirektion Landwirtschaft“ für ihre Ziele einnehmen können.

Stammzellen-Patentstreit in Japan

Stammzellen sind für BAYER & Co. so etwas wie Ursuppe: Aus ihnen können sich alle möglichen Zelltypen oder Gewebe-Arten entwickeln, behaupten die GenforscherInnen. Im letzten Jahr erhielt der Leverkusener Multi in Japan ein Patent (siehe Ticker 3/08) für eine Technik zur Produktion von „Induzierten Pluripotenten Stammzellen“ (IPS). Bei den IPS handelt es sich um Stammzellen, welche die ForscherInnen durch eine „Rückprogrammierung“ normaler Körperzellen erzeugen. Deshalb müssen die WissenschaftlerInnen bei der Gewinnung keine Embryos töten. Allerdings birgt diese Methode große Risiken, denn die Viren, welche die Zellen als „Gen-Fähren“ zu ihrem Bestimmungsort im Körper bringen, vermögen Krebs auszulösen. In Japan bahnt sich jetzt zudem eine Kontroverse um geistiges Eigentum an. Knapp drei Monate nachdem BAYER die Patenturkunde erhalten hatte, vermeldete die Universität von Kyoto nämlich eine erfolgreiche Herstellung von IPS-Zellen. Sollten diese aber nach Techniken entstanden sein, auf die der Leverkusener Multi die Patente hält, dann könnte es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen. Und dieser birgt nach Meinung von BeobachterInnen die Gefahr, die gesamte Forschungspolitik der japanischen Regierung in diesem Bereich zu gefährden.

BAYER kauft DIREVO-Proteinsparte

Der Leverkusener Multi hat für 210 Millionen Euro die Protein-Forschungsabteilung des Kölner Biotech-Unternehmens DIREVO übernommen. Die DIREVO BIOTECH AG firmiert innerhalb BAYERs künftig als „Kompetenzzentrum für Biologika“ und setzt vom alten Standort aus die Suche nach Proteinen mit medizinischer Wirkung fort.

750 Millionen für Biotechnologie

Biotech-Produkte sorgen bei BAYER CROPSCIENCE bisher für zehn Prozent des Umsatzes. Die Landwirtschaftssparte des Leverkusener Multis will den Anteil jedoch erhöhen und investiert 750 Millionen Euro in entsprechende Forschungsvorhaben. Vor allem durch die Nahrungsmittelkrise - an der BAYER direkt durch sein Agrosprit-Projekt mit der Jatropha-Pflanze und indirekt durch sein maßgeschneidertes, besonders viel Tankfüllung produzierendes Saatgut Mitverantwortung trägt - sieht CROPSCIENCE-Chef Friedrich Berschauer die Chance für die Risikotechnologie steigen. „Ich sehe einen Trend. Aber ich traue mich nicht zu sagen, wann die Akzeptanz da sein wird“, sagte er auf der Jahres-Pressekonferenz der Agro-Abteilung.

BAYER sucht neue BETAFERON-Märkte

Das Gentech-Präparat BETAFERON zur Behandlung der Multiplen Sklerose gehört zu den umsatzträchtigsten in BAYERs Pharma-Sparte. Allerdings läuft das Patent bald aus, weshalb der Leverkusener Multi neue Versionen erprobt. Versuche mit der doppelten Wirkstoffmenge von Interferon-beta-1b musste der Konzern jedoch abbrechen, weil sich keine Therapie-Vorteile ergaben. Momentan erprobt das Unternehmen eine BETAFERON-Variante, die schon in einem frühen Stadium der Krankheit einsetzbar ist. Bisher verzichteten MedizinerInnen in dieser Phase auf das Mittel, weil sie die Bildung von Antikörpern verhindern wollten. Der Pillen-Riese behauptet nun jedoch, die Antikörper beeinflussten den Krankheitsverlauf nicht negativ und vermeldet bei klinischen Tests Behandlungserfolge. Daran dürften so einige Zweifel bestehen.

Sagopilon gegen Krebs?

BAYER testet zurzeit den mittels Gentechnik gewonnenen Wirkstoff Sagopilon als Mittel gegen Krebs. Angeblich überwindet die Substanz den Abwehrmechanismus von Tumor-Zellen und initiiert deren Selbstzerstörung.

WASSER, BODEN & LUFT

Noch mehr Dioxine durch Verbrennungsanlagen?

BAYER betreibt die „Entsorgung“ von Sonderabfällen inzwischen geschäftsmäßig und unterhält dazu in Leverkusen, Brunsbüttel, Krefeld und Dormagen Müllverbrennungsanlagen (MVAs). Diese produzieren allerdings ihrerseits nicht wenig gefährliche Rückstände: chlor-, brom- und fluorhaltige Kohlenwasserstoffe, Chloride, Dioxine, Furane, Kohlendioxid, Quecksilber und Feinstaub. Nach Meinung des Medizin-Professors Dr. Harry Rosin bewegen sich dabei die Schadstoffmengen von Dioxinen und Furanen noch über den Angaben der Betreiber. Diese beiden Stoffe binden sich nämlich an Ruß- und Staubpartikel und sind so von den Analyse-Instrumenten nur schwer aufzuspüren. Zudem berücksichtigt das Bundesimmissionsschutzgesetz in seinen Auflagen bestimmte Dioxin- und Furan-Kombinationen gar nicht. „Dadurch wird ein beachtlicher Teil toxischer MVA-Emissionen unterschlagen“, so Rosin.

Offene Fragen beim Klimacheck

DIE KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE haben BAYER und andere Konzerne zu ihrer Klimapolitik befragt. Dabei blieb der Leverkusener Multi einige Antworten schuldig. Ob der Konzern im Jahr 2008 Kohlendioxid eingespart hat, konnte er nicht sagen: „Wirkungen und Maßnahmen zum Klimaschutz sind langfristig angelegt und müssen deshalb über einen längeren Zeitraum betrachtet werden“. Zudem musste das Unternehmen eingestehen, dass sich nur ein Drittel seiner Standorte Prüfungen nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 unterwerfen. Und der Ausblick wirkt auch nicht sehr ermutigend, denn eine Reduzierung seiner CO2-Emissionen von derzeit jährlich 7,5 Millionen Tonnen plant der Global Player nicht. „Insgesamt erwartet der BAYER-Konzern bis 2020, seine derzeitigen Treibhausgasemissionen trotz eines mengenmäßigen (Produktions-, Anm. Ticker) Wachstums auf dem derzeitigen Niveau halten zu können“, so BAYER.

Kohlekraftwerk: CDU fällt um

Die Krefelder CDU freundet sich mehr und mehr mit dem in BAYERs Chemie-„Park“ geplanten Kohlekraftwerk an. Während Oberbürgermeister Gregor Kathstede den Bau schon immer befürwortete, sprach sich seine Partei lange dagegen aus. Sie ließ sich dabei aber stets ein Hintertürchen offen. Jetzt hat die CDU dieses weit aufgestoßen: Auf ihrem Parteitag im Dezember stellten die ChristdemokratInnen Bedingungen, unter denen sie ihre Zustimmung zu der Dreckschleuder geben würden. Wenn BAYER den Wirkungsgrad etwas erhöht, zwei alte Kohlekessel abschaltet und die nötige Infrastruktur für die Lagerung und den Transport der Kohle schafft, stimmt die CDU mit „Ja“, so der Beschluss. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN protestierte gemeinsam mit Krefelder Bürgerinitiativen, BUND, NABU und anderen Gruppen gegen diese Entscheidung. „Der Bau eines Kohlekraftwerkes würde einen Rückfall in überkommene Formen der Energie-Umwandlung bedeuten und würde den Kampf gegen den Klimawandel über Jahrzehnte hinweg erheblich schwächen“, heißt es in der Presseerklärung der Verbände.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

BAYER-Chemie in Kosmetika

Der Leverkusener Multi drängt mit seiner Plaste & Elaste auf den Kosmetika-Markt. So will der Konzern mit Polyurethanen (PUR) die Haftkraft von Wimperntusche und Make-Ups verstärken und Haaren mehr Halt verleihen. „Wir wollen uns bis 2015 den Hauptanteil der PUR-Technologie sichern. Als Newcomer muss man in dieser hart umkämpften Branche forsch auftreten“, erläutert Sophie Viala die Strategie von BAYER MATERIAL SCIENCE. Die Kunststoff-Nebenwirkungen wie Krebs, Allergien oder Schädigungen der Atmungsorgane stören bei diesem Business-Plan nicht.

ADHS durch Schadstoffe?

Viele Chemikalien und Schwermetalle wirken auf das Nervensystem ein. Deshalb scheinen diese Stoffe, die BAYER in Massen hergestellt hat oder immer noch herstellt bzw. in die Umwelt emittiert, auch bei der Entstehung der Verhaltensauffälligkeit ADHS eine Rolle zu spielen. Der Pädagoge Ulf Sauerbrey hat in der Zeitschrift umwelt-medizin-gesellschaft entsprechende Forschungsergebnisse zitiert. So weisen in Studien viele Kinder mit dem ADH-Syndrom eine erhöhte Quecksilber-Konzentration im Blut auf, auch gibt es einen Zusammenhang zwischen ihren Mangan-Werten und der Verhaltensauffälligkeit. Die Wirkungen von Pestiziden und Polychlorierten Biphenylen (PCBs) könnten teilweise ebenfalls dem Krankheitsbild entsprechen, so Sauerbrey.

NANO & CO.

BAYER baut Nano-Anlage

Nano leitet sich vom griechischen Wort für Zwerg ab. Die Nanotechnik beschäftigt sich folglich mit der Entwicklung von mikroskopisch kleinen Werkstoffen. Da sich diese durch eine besondere Festigkeit auszeichnen und weitere vorteilhafte Material-Eigenschaften besitzen, erwartet BAYER von der „Zukunftstechnologie“ Millionen-Umsätze. Deshalb errichtet der Konzern neben seiner Laufenburger Pilotanlage zur Produktion der BAYTUBE-Kohlenstoffröhrchen in Leverkusen für 20 Millionen Euro eine weitere Fertigungsstätte. Die bisher weltweit größte Fabrik soll mit 20 Beschäftigten zunächst 200 Tonnen der Röhrchen produzieren, die in Autos, Flugzeugen, Akkus, Brennstoffzellen und Windkraftanlagen Verwendung finden. Ungefährlich ist diese „Zukunftstechnologie“ allerdings nicht. Nach einer Untersuchung der Universität Edinburgh können die Kohlenstoff-Winzlinge das Gewebe schädigen und ähnlich wie in der Vergangenheit Asbest Entzündungen auslösen (siehe Ticker 2/08).

BAYERs Nano-Forschungen

BAYER produzierte bisher unter anderem Duftkapseln, Folien und Eishockeyschläger aus Nano-Materialien. Nun entwickelt der Leverkusener Multi Flüsterschotter für das Gleisbett von Eisenbahnen auf Basis dieser nicht ungefährlichen Technologie (s. o.).

STANDORTE & PRODUKTION

Mehr bittere Pillen aus Bitterfeld

BAYER erweitert in Bitterfeld für neun Millionen Euro die Pillen-Produktion. Da der Leverkusener Multi die ASPIRIN-Produktpalette ständig erweitert und künftig am Standort auch das Schmerzmittel ALEVE herstellen will, waren unter anderem Investitionen in neue Fertigungseinrichtungen und Verpackungsanlagen nötig.

IMPERIUM UND WELTMARKT

Schleicher neuer Bitterfeld-Chef

Christian Schleicher, bisher der brasilianischen Sektion von BAYER HEALTH CARE vorstehend, übernimmt zum 1. Januar 2009 die Geschäftsführung der BAYER BITTERFELD GmbH und löst damit Hans-Joachim Raubach ab, der Standortleiter der Berliner Niederlassung von BAYER SCHERING PHARMA wird.

BAYER kauft DIREVO BIOTECH AG

Pharma-Riesen kaufen derzeit im großen Stil Biotech-Firmen auf. So hat BAYER für 210 Millionen Euro die Protein-Forschungsabteilung des Kölner Biotech-Unternehmens DIREVO übernommen (siehe auch GENE & KLONE).

Neues Forschungszentrum in China

Der Leverkusener Multi plant den Bau eines 100 Millionen Euro teuren Forschungszentrums in Peking, um den Geheimnissen chinesischer Krankheiten besser auf die Spur zu kommen. Dazu will BAYER HEALTH CARE, das im Reich der Mitte der größte Pharma-Anbieter ist, auch mit der Quinghua-Universität kooperieren.

ÖKONOMIE & PROFIT

Wem gehört BAYER?

Die BAYER-Aktien gehören zu 80 Prozent ausländischen und zu 20 Prozent inländischen Investoren. Den größten Batzen am Konzern-Kapital besitzt mit 20 Prozent die US-amerikanische CAPITAL GROUP. Dieser Fonds ist an 18 der 30 DAX-Konzerne beteiligt und bei den ManagerInnen beliebt, da er sich nicht in die laufenden Geschäfte einmischt. Daneben hat der Leverkusener Multi nur noch einen weiteren Großaktionär, das auf einen Anteil von drei Prozent kommende französische Versicherungsunternehmen AXA.

BAYER-Steuerquote: 0,2 Prozent

Wieviel Steuern BAYER wirklich zahlt, steht nicht in den Geschäftsberichten. Diese Zahlen hat aber die Wirtschaftsdatenbank ORBIS - gegen einen Obulus von jährlich 100.000 Euro - parat. Der Schweizer Journalist Hans Weiss nahm im Rahmen der Recherche für sein Buch „Korrupte Medizin“ Einblick in die Dokumente von BAYER SCHERING. Und er traute seinen Augen kaum, denn steuerparadiesischer geht es nicht: Im Geschäftsjahr 2007 betrug die Steuerquote gerade mal 0,2 Prozent des Umsatzes von 4,5 Milliarden Euro.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

Chemie-Tank fängt Feuer

Am 24. Dezember 2008 fing in der Pestizid-Produktion am BAYER-Standort Kansas City ein fünfstöckiger Tank Feuer, der 15.000 Liter fasst, aber zum Unglückszeitpunkt nur teilweise mit einem Petroleum-Gemisch befüllt war. 50 Feuerwehrleute waren eine knappe Stunde im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf die benachbarten Fertigungsanlagen zu verhindern.

Jod-Austritt in Wiesdorf

Auf dem Leverkusener BAYER-Gelände kam es am 22. Februar 2009 zu einem Zwischenfall. Aus dem Kamin der Sondermüll-Verbrennungsanlage trat Jod aus und verfärbte den Himmel über Leverkusen-Wiesdorf rot. Wie immer in solchen Fällen wiegelte der Konzern ab: Für die AnwohnerInnen hätte zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Institute: Aufklärung verweigert

Am BAYER-Standort Institute war es am 28. August 2008 zu einer Explosion gekommen, in deren Folge zwei Beschäftigte starben. Jetzt verweigert der Leverkusener Multi Informationen über das Unglück. Das Unternehmen ließ eine Anhörung des „Chemical Safety Boards“ platzen, das sich vor allem mit den von den Tanks auf dem Gelände ausgehenden Gefahren befassen wollte. Das aber unterlag für den Agro-Multi der Geheimhaltung, wobei er sich auf eine nach dem 11. September erlassene Verordnung zum Schutz von Häfen und Wasserwegen vor Terroranschlägen berief. Dass das BAYER-Areal 500 Kilometer vom Meer entfernt liegt, focht die findigen Konzern-JuristInnen dabei nicht an. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Informationen Top Secret sein sollen. Das Verhalten von BAYER passt aber zur bisherigen Linie des Unternehmens, die Anwohner über die Gefahren im Unklaren zu lassen“, kritisierte die Vorsitzende der Bürgerinitiative PEOPLE CONCERNED ABOUT MIC, Maya Nye, die Verweigerungshaltung des Global Players.

RECHT & UNBILLIG

Bienensterben: Verfahren eingestellt

Im letzten Jahr hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gemeinsam mit geschädigten Imkern bei der Staatsanwaltschaft Freiburg Strafanzeige gegen den Leverkusener Multis wegen des vom Pestizid PONCHO verursachten Bienensterbens gestellt. Im Dezember 2008 wurde das Verfahren eingestellt. Es habe „keine vorsätzliche Sachbeschädigung“ vorgelegen, eine „unglückliche Verkettung mehrerer Umstände“ hätten vielmehr zu dem Massensterben geführt, urteilten die JuristInnen. Die CBG akzeptierte den RichterInnen-Spruch allerdings nicht und ging in die Revision. „Die Freiburger Staatsanwaltschaft hat schlampig und einseitig ermittelt. Der Verdacht, dass die Zulassung von Clothianidin durch die BAYER AG erschlichen wurde, ist nicht entkräftet worden. In der Einstellungsverfügung findet sich kein einziger Hinweis darauf, dass der ermittelnde Staatsanwalt die vorgelegten Studien zur Bienengefährlichkeit des Wirkstoffs überhaupt zur Kenntnis genommen hat“, sagte Anwalt Harro Schultze zur Begründung.

Millionen-Strafe für Vergiftungen

Die Firma PHILIPS SERVICES reinigte für ein BAYER-Werk in Alamaba regelmäßig Pestizid-Tanks. Im Jahr 2006 ereignete sich dabei ein schwerer Zwischenfall. Über das zum Ausspülen der Behälter verwendete Wasser gelangten Reste der Ackergifte Propylmercaptan und Ethoprop ins Freie. In einem Umkreis von 50 Quadratmeilen klagten unmittelbar nach dem Austritt der Chemikalien über 800 Menschen über Kopfschmerzen, Brechreiz, allergische Symptome und Atemprobleme, und einige von ihnen leiden bis heute unter den Gesundheitsstörungen. Die Geschädigten reichten eine Sammelklage ein, und Anfang 2009 gaben die RichterInnen die Entscheidung bekannt. Sie sprachen den Opfern einen Schadensersatz in Höhe von vier Millionen Dollar zu. Der Leverkusener Multi hat dazu allerdings nichts beizutragen, da er nicht zu den Beklagten gehörte.

Institute: BAYER muss zahlen

Die US-amerikanische Arbeitsschutzbehörde OSHA hat die näheren Umstände untersucht, die am 28. August 2008 zu der Explosion im BAYER-Werk Institute führten (siehe auch UNFÄLLE & KATASTROPHEN). Sie stellte dabei unter anderem „mangelhafte Sicherheitssysteme, signifikante Mängel der Notfall-Abläufe und eine fehlerhafte Schulung der Mitarbeiter“ fest. Insgesamt 13 schwere Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen listete die OSHA auf und verhängte dafür eine Strafe in Höhe von 143.000 Dollar.

BAYER verklagt ABBOTT

Der Leverkusener Multi hat das US-Unternehmen ABBOTT verklagt. Der Leverkusener Multi wirft seinem Konkurrenten vor, mit dem Arthritis-Medikament HUMIRA (geschätzter Umsatz für 2008: 4,4 Milliarden Dollar) ein BAYER-Patent von 1997 verletzt zu haben. ABBOTT streitet die Vorwürfe ab.

BAYER verklagt Indien

BAYER hat die indische Medikamenten-Zulassungsstelle „Drugs Controller General of India“ (DCGI) verkla