AKTION & KRITIK

Giftmüll-Kampagne erfolgreich!

Am 15. Juni 2007 konnte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) einen großen Erfolg feiern. Die Landesregierung lehnte den Import australischen Giftmülls ab und vermasselte BAYER und der Stadt Herten so ein lukratives Gechäft: Allein der Leverkusener Multi hätte mit der Verbrennung von 4.500 Tonnen Hexachlorbenzol einen Umsatz von drei Millionen Euro gemacht. „Wir sind nicht dafür da, die Akzeptanzprobleme der australischen Bevölkerung gegenüber Entsorgungslösungen im eigenen Land zu lösen“, begründete Umweltminister Eckhard Uhlenberg die Entscheidung. Diese Einsicht kam dem CDU-Politiker allerdings reichlich spät, und ohne die Kampagne der CBG und ihrer Bündnispartner gegen das hochriskante Unternehmen hätte sie ihn vermutlich niemals ereilt.

Immer mehr Pipeline-Proteste

Der Widerstand gegen die von BAYER zwischen den Standorten Krefeld und Dormagen geplante Kohlenmonoxid-Pipeline wächst immer weiter (siehe auch SWB 3/07). Neben Ratingen, Hilden, Monheim, Erkrath und Mettmann haben sich jüngst auch Hubbelrath und Düsseldorf gegen die Röhrenleitung ausgesprochen. Selbst in dem einst in Treue fest zum Bauvorhaben stehenden Duisburg kippt mittlerweile die Stimmung. Diese Entwicklung bewog schließlich auch die Landes-SPD, das Projekt abzulehnen. Dabei sucht sich der Protest, an dem die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) sich nach Kräften beteiligt, vielfältige Ausdrucksformen. In Duisburg, Erkrath und Hilden gab es Demonstrationen. Mehrere Kommunen, Privatpersonen und eine Bürgerinitiative haben Klagen eingereicht. Innenminister Wolfgang Schäuble und BAYER-Chef Werner Wenning erhielten Offene Briefe. Anti-Pipeline-Gruppen und die Bürgermeister von Monheim, Erkrath, Langenfeld und Hilden organisierten gemeinsam eine Plakat-Aktion. Zudem finden regelmäßig Mahnwachen und Diskussionsveranstaltungen statt, und die initiierte Unterschriftensammlung brachte es bis Anfang September auf 43.000 UnterzeichnerInnen. Einige hat die Angst vor dem geruchslosen Gift aus der Leitung sogar so weit getrieben, auf den Baustellen Gerät zu beschädigen.

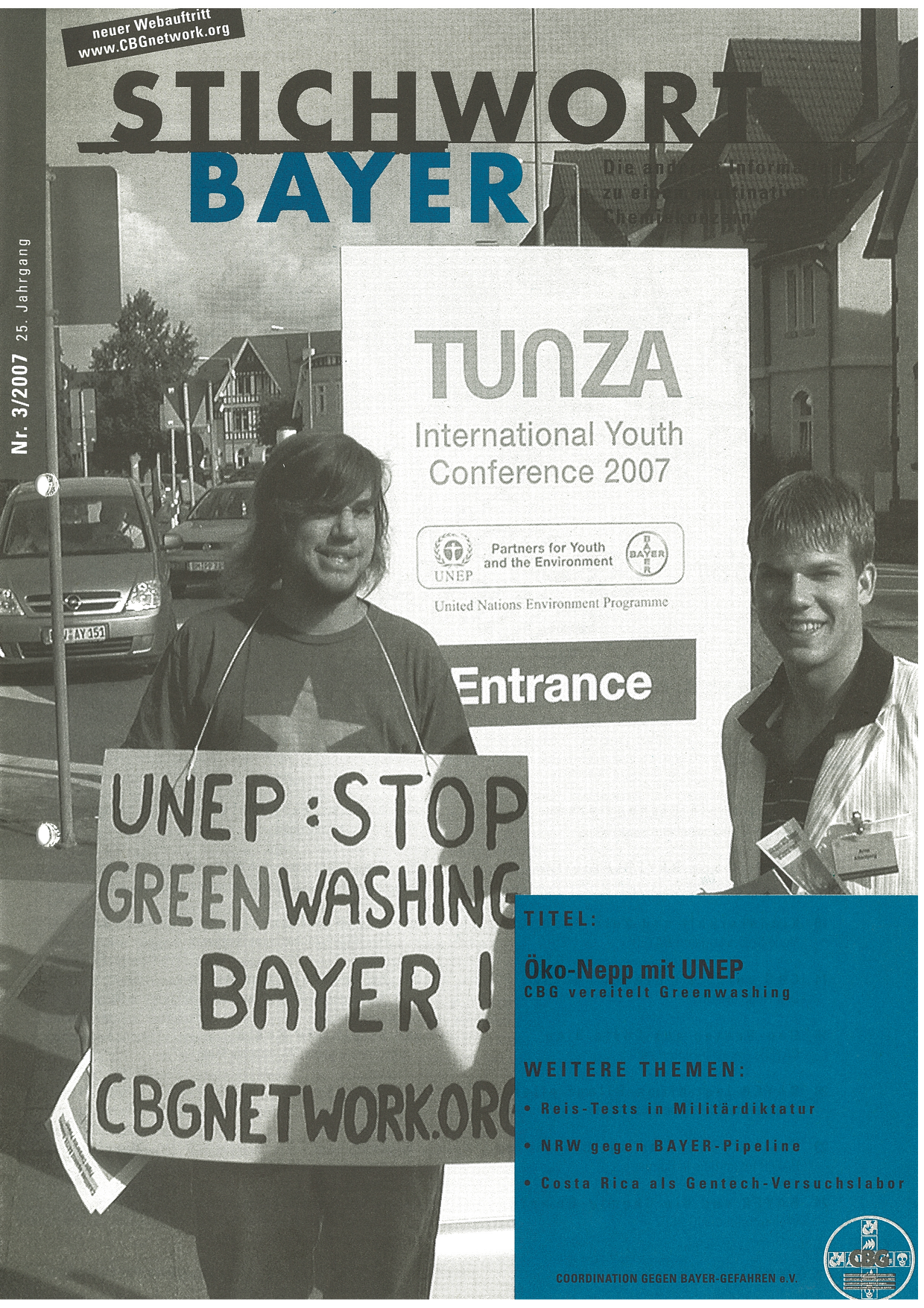

Erfolgreiche Greenwashing-Kampagne

Durch die Kooperation mit der UN-Umweltbehörde UNEP versucht sich BAYER ein grünes Image zu verleihen. Die Ausrichtung einer Konferenz in Leverkusen mit 150 jungen UmweltschützerInnen aus aller Welt sollte Ende August 2007 zum Höhepunkt dieser Anstrengungen werden, das aber verhinderte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Sie protestierte vor Beginn der Veranstaltung gegen das Greenwashing und machte die Öffentlichkeit auf die zahlreichen Umweltsünden des Konzerns aufmerksam (siehe auch SWB 3/07).

Kinderarbeitsverfahren eingestellt

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte gegen BAYER gemeinsam mit anderen Initiativen wg. der Kinderarbeit bei den Zulieferern seiner indischen Saatgut-Tochter PROAGRO Klage bei der OECD eingereicht (Ticker berichtete mehrfach). Obwohl das Problem keineswegs beseitigt ist, und eine neue Studie für die nächste Pflanz-Saison sogar eine erhebliche Ausweitung der Beschäftigung von Minderjährigen prognostiziert hat, hat die bundesdeutsche Kontaktstelle der OECD das Verfahren eingestellt. Die Verantwortlichen gaben sich mit den bisher von dem Leverkusener Multi unternommenen Anstrengungen zufrieden. Und den Rest regelt für sie die vom Konzern abgegebene Selbstverpflichtungserklärung (siehe auch SWB 3/07).

Argentinien: Proteste gegen Feldversuche

Nicht nur Costa Rica (siehe SWB 3/07), auch Argentinien will der Leverkusener Agro-Riese nun als Versuchsfeld für sein Gentech-Saatgut nutzen. In Chacabuco beabsichtigt er sogar, zusätzlich noch neue Pestizide zu testen. Doch die Risiken und Nebenwirkungen riefen UmweltschützerInnen auf den Plan. Am Tag der Eröffnung des Geländes protestierten die AktivistInnen in der Stadt gegen das Freiluftlabor - und konnten sich dabei auch auf Material der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN stützen.

Ärzte-Initiative geehrt

Die ÄRZTE-INITIATIVE GEGEN DAS STEINKOHLEWERK UERDINGEN hat den Umweltpreis von Ökoplus bekommen. Die von dem Fachhandelsverbund für umweltgerechtes Bauen gestiftete und von der Grünen-Politikerin Bärbel Höhn überreichte Auszeichnung nahm Dr. Bernd Kaufmann entgegen. Kaufmann hatte auf Einladung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN bereits auf der letzten BAYER-Hauptversammlung gesprochen und den Chemie-Multi aufgefordert, das Bau-Projekt aufzugeben, weil die von Steinkohlekraftwerken emittierten Schadstoffe zu massiven Gesundheitsgefährdungen führen. Zudem schrieb der Mediziner das Editorial des letzten Stichwort BAYER.

Ärzte-Initiative schreibt Hoppe

Die Bundesärztekammer setzt sich regelmäßig für vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen ein. So stritt etwa der Verbandspräsident Jörg-Dietrich Hoppe im letzten Jahr für einen gesetzlich verankerten Nichtraucherschutz. Auf das Feld der Umweltpolitik wollte sich Hoppe allerdings nicht begeben. Die ÄRZTE-INITIATIVE GEGEN DAS STEINKOHLEWERK UERDINGEN hatte ihn in einem Brief aufgefordert, ihr Engagement gegen das auf dem BAYER-Gelände geplante, auch nicht eben wenig Gesundheitsschäden verursachende Steinkohlekraftwerk zu unterstützen, aber da begann für den Oberarzt die Politik. Er könne sich in seiner offiziellen Funktion nicht festlegen, antwortete er seinen Krefelder KollegInnen.

KAPITAL & ARBEIT

BIS: Es kommt noch dicker

Mit der neuen, für die Beschäftigten von BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) geltenden „Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung“ konnte das Management massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen durchsetzen (Ticker 2/07). Die Wochenarbeitszeit erhöhte sich - ohne Lohnausgleich - von 37,5 auf 40 Stunden, was eine Gehaltseinbuße von 6,7 Prozent bedeutet. In den kommenden vier Jahren müssen 40 Prozent der Belegschaft zudem weitere 8,3 Prozent ihres Lohnes opfern, indem sie auf Tariferhöhungen - und wenn das nicht reicht - sogar zusätzlich auf ihr Weihnachtsgeld verzichten. Aber dem BIS-Boss Klaus Schäfer reicht das noch nicht. „Die Technischen Dienste und der Werkschutz liegen in den Kosten noch zu hoch“, sagte er in einem Interview. Vorsichtshalber hat BAYER für die „Technischen Dienste“ schon eine Tochtergesellschaft gegründet, was der erste Schritt zu einer Ausgliederung sein könnte.

Neue BIS-Struktur

Die Rationalisierungsmaßnahmen bei BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS), die zu Jobstreichungen und einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führten (SWB 1/07), haben auch zu Umstrukturierungen auf organisatorischer Ebene geführt. So reduzierte das Management die Geschäftsfelder von neun auf fünf.

Arbeitsplatzvernichter Nr. 11

Unter den weltgrößten Arbeitsplatzvernichtern nimmt BAYER mit dem Abbau von 6.100 Stellen den 11. Rang ein. In der nationalen Jobstreich-Hitparade belegt der Leverkusener Multi mit einem Beschäftigungsminus von 1.500 an den bundesdeutschen Standorten den vierten Platz.

LANXESS streicht 70 Jobs

Der Arbeitsplatzvernichtungsmotor bei BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS läuft ohne Unterlass. Im Juli 2007 kündigte das Unternehmen an, bei seiner Tochter RHEINCHEMIE 70 Stellen zu streichen, um so das Einsparziel von jährlich fünf Millionen Euro zu erreichen.

LANXESS verkauft LUSTRAN

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS spaltet sich unaufhaltsam weiter auf. Gnadenlos stößt der Konzern alle unter dem Renditeziel von fünf Prozent bleibenden Bereiche ab. Ende Juni 2007 kündigte der Vorstandsvorsitzende Axel Heitmann den Verkauf von LUSTRAN POLYMERS an, einer hauptsächlich ABS-Kunststoffe für die Autoindustrie herstellenden Tochtergesellschaft. LANXESS bringt LUSTRAN zunächst in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem britischen Chemie-Multi INEOS ein, der die Sparte dann nach zwei Jahren komplett übernimmt. Was die erst 2005 im Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen um 500 auf nunmehr 1.600 MitarbeiterInnen reduzierte LUSTRAN-Belegschaft um ihre Zukunft fürchten lässt, sorgte an der Börse für eine Kurssteigerung um 2,5 Prozent.

LANXESS will „Hire and Fire“

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS hat angekündigt, den bis Ende 2007 geltenden Standort-Sicherungsvertrag, der betriebsbedingte Kündigungen ausschließt, nicht mehr verlängern zu wollen. „Eine Fortsetzung der Standortsicherungsvereinbarung in ihrer jetzigen Form ist bei LANXESS nicht denkbar“, verlautete es aus der Chef-Etage am Rande von Verhandlungen mit GewerkschaftsvertreterInnen über die zukünftigen Arbeitsbedingungen, „in diesem Bereich werden wir nicht sehr kompromissbereit sein“. Auf die Beschäftigten dürften deshalb noch schwerere Zeiten zukommen, denn sogar ohne betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen gelang es dem Unternehmen bereits, seit seiner Gründung über 1.000 Arbeitsplätze zu vernichten.

Sparoffensive bei Kunststoffen

Der Leverkusener Multi hat Rationalisierungsmaßnahmen in der Kunststoffsparte angekündigt, um eine angebliche „Profitabilitätslücke zu Mitbewerbern“ zu schließen. Besonders am Standort Brunsbüttel geht die Angst um, da Arbeitsdirektor Tony Van Osselaer prophezeit hatte, mittelfristig werde BAYER eine der drei MDI-Produktionen aufgeben. „Die Programme haben Stellenabbau nicht zentral zum Ziel, sondern Prozess-Optimierung“, äußerte ein Konzern-Sprecher gegenüber der Financial Times Deutschland zu den Plänen. Aber ein bisschen Arbeitsplatzvernichtung muss neben Umstrukturierungen der Verwaltungsabläufe und Optimierungen bei den Stillstandszeiten und Wartungen der Anlagen schon dabei sein, soll das wohl heißen.

7,5 % mehr Umsatz erwartet

Für BAYER & Co. stimmt die Chemie. Ihre Aktien stiegen von Juli 2006 bis Juli 2007 um 45 Prozent, und der bis Ende des Sommers als Vorsitzender des „Verbandes der Chemischen Industrie“ amtierende BAYER-Chef Werner Wenning erwartet für dieses Jahr ein Umsatzplus von 7,5 Prozent. Auf den Arbeitsmarkt hatte der Boom jedoch kaum Auswirkungen: Die Beschäftigtenzahl stieg gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 0,6 Prozent auf 436.000 Beschäftigte.

BAYER stellt 20 Pharma-Projekte ein

Im Pharma-Bereich betrachtet BAYER nur noch die vier Gebiete „Herz/Kreislauf“, „Krebserkrankungen“, „Frauengesundheit“ und „diagnostische Bildgebung“ als „Kerngeschäfte“. Arznei-Neuentwicklungen, die in dieses Raster nicht hineinpassen, gibt der Konzern auf. So kündigte Pharma-Chef Arthur Higgins das Aus für 20 Forschungsprojekte an, was viele PharmakologInnen um ihre Arbeitsplätze fürchten lässt.

Wenning verdient über 3 Millionen

Was ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Unternehmens genau an Bezügen erhält, ist nicht leicht zu ermitteln, da sich die Vergütung aus mehreren festen und variablen Komponenten zusammensetzt. Die Unternehmensberatung TOWERS PERRIN hat sich einmal die Mühe gemacht und neben der Grundvergütung auch die Tantiemen, Rücklagen für die Altersversorgung und andere Faktoren mit eingerechnet. Prompt fällt für BAYER-Chef Werner Wenning eine Gehaltserhöhung an. Nicht mehr „nur“ 2,65 Millionen Euro verdient er, wie früher gemeldet (Ticker 2/07), sondern 3,3 Millionen. Im Durchschnitt konnten Wenning und seine Manager-KollegInnen im Geschäftjahr 2006 fünf Prozent mehr Geld einstreichen als anno 2005.

ERSTE & DRITTE WELT

Neue Patente für altes AVELOX?

Die Pharmamultis haben die ärmeren Staaten nicht in ihrer Kundendatei. Deshalb müssen öffentliche oder private Institutionen einspringen, um Medikamenten-Entwicklungen für Krankheiten zu fördern, die besonders häufig in Entwicklungsländern auftreten. Eine solche Organisation ist die „Global Alliance for TB-Drug-Development“ (siehe auch Ticker 2/06). Bill Gates, die Rockefeller Foundation, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA und diverse andere Vereinigungen finanzieren im Rahmen des Verbundes die Suche nach neuen Tuberkulose-Behandlungsmethoden. So fließt auch Geld für die Erprobung einer Kombinationstherapie von Tbc-Arzneien mit BAYERs Antibiotikum AVELOX; speziell für diesen Forschungsansatz hat Bill Gates im Frühjahr 2006 noch einmal 100 Millionen Dollar locker gemacht. Das Präparat soll den Heilungsprozess beschleunigen, die Bildung Antibiotika-resistenter Bakterienstämme eindämmen und so die Überlebenchancen der PatientInnen erhöhen. In der Fachwelt ist das BAYER-Mittel allerdings umstritten. Der „Arzneimittelverordnungsreport ‚97“ zählt Antibiotika mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Fluorchinole wie AVELOX aufgrund der vielen Nebenwirkungen zu den „nicht primär empfehlenswerten Substanzen“. Trotzdem bastelt der Pharma-Riese schon kräftig an neuen Vermarktungschancen für das alte AVELOX in neuen Tuberkulose-Schläuche und hat beispielsweise in Indien schon einen Antrag auf Patentschutz gestellt, der dem Medikament eine Hochpreis-Garantie verleihen würde.

POLITIK & EINFLUSS

CEFICs Extrem-Lobbying

In Brüssel treiben rund 15.000 LobbyistInnen ihr Unwesen. Einer ihrer größten Arbeitgeber ist CEFIC, der Europa-Verband der Chemie-Industrie. 140 MitarbeiterInnen beschäftigt die Dependance von BAYER & Co. - zum Vergleich: die Sache der LandwirtInnen vertreten trotz des umfangreichen EU-Agrarhaushalts nur 60 Personen.

Bisphenol-Grenzwerte gelockert

BAYER zählt zu den größten Herstellern der Chemikalie Bisphenol A, die in Alltagsgegenständen wie Mineralwasser- und Babyflaschen sowie Konservendosen enthalten ist. Die Substanz wirkt hormon-ähnlich und stört so die Entwicklung des Gehirns, Stoffwechselprozesse und die Fortpflanzungsfähigkeit. In der Vergangenheit hat Bisphenol A häufig die zulässigen Grenzwerte überschritten, weshalb Anwendungsbeschränkungen drohten. Die Chemie-Multis veranlasste das aber nicht, vorsichtiger mit dem gefährlichen Stoff umzugehen. Im Gegenteil, sie gingen den umgekehrten Weg und übten über ihren Lobby-Verband CEFIC (s. o.) Druck auf Brüssel aus, die Grenzwerte zu lockern. Und die EU tat wie geheißen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) kritisierte dieses willfährige Verhalten scharf. „Statt schwächerer Grenzwerte brauchen wir einen verbesserten Schutz der Bevölkerung. Wir fordern ein sofortiges Verbot von Bisphenol A in allen Produkten, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen“, kommentierte die CBG die Entscheidung in einer Presseerklärung.

EU-LobbyistInnen gegen Transparenz

Mit einem Zentralregister will die EU-Kommission den Brüsseler Lobby-Dschungel lichten. Nach dem Willen der AntichambriererInnen in Diensten von BAYER & Co. soll allerdings so einiges im Dunkeln bleiben. So verwehren sie sich vehement dagegen, in Zukunft die Höhe des Honorars für ihre „Beratungstätigkeiten“ offen zu legen. Die Organisation LOBBYCONTROL wertet das als einen Versuch, „das Register zu entkernen und jeglicher Substanz zu entkleiden“.

Lobbykosten: 2 Millionen

In den USA unterliegen LobbyistInnen der Auskunftspflicht. Deshalb weiß die Öffentlichkeit auch, welche Politikfelder BAYER besonders lieb und teuer sind. Im ersten Halbjahr 2007 gab der Konzern insgesamt zwei Millionen Dollar für Lobby-Aktivitäten aus und legte das Geld an, um ein Wörtchen bei Gesetzesvorhaben zur Patentreform, zur Umwelt- und Energiepolitik, zur Arzneisicherheit und zum internationalen Handel mitzureden.

Abwehrbündnis gegen Asien

Im Mai 2007 kam nach Informationen von german-foreign-policy.com der „Transatlantic Business Dialogue“ (TABD) unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel in Berlin zusammen. Auf der Tagesordnung des Treffens der mächtigsten Konzernlenker der Welt, an dem auch BAYER-VertreterInnen teilnahmen, stand der neue Ost-West-Konflikt auf den Weltmärkten. Um sich gegen die wachsende Konkurrenz aus Asien zu wappnen, schlossen die ManagerInnen ein „Abwehrbündnis über den Atlantik“, wie es die Financial Times Deutschland nannte. Den größten Schutzwall sollte dabei der Gesundheitsbereich bilden, weil er nach den Worten von David Sampson aus dem US-Wirtschaftsministerium „einen extremen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der Länder“ hat. Als Rezepte zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit empfahlen die Bosse eine Senkung der Gesundheitsausgaben, eine Harmonisierung der Arznei-Zulassungen sowie mehr Steuergelder für die Pharma-Forschung. Bundesforschungsministerin Annette Schavan stellte sogleich mehr Mittel dafür in Aussicht, und auch EU-Kommissar Günter Verheugen signalisierte die Bereitschaft, die Abwehrkräfte von BAYER & Co. zu stärken. „Wir brauchen dringend eine starke Pharma- und Medizintechnikindustrie in Europa, um die Kosten unserer Systeme in den Griff zu bekommen“, sagte er auf der TABD-Konferenz.

Schlechtes Klima beim Klima-Gipfel

Beim von Angela Merkel initiierten Klima-Gipfel sorgten BAYER & Co. für ein schlechtes Klima. Mit dem Ansinnen, bis zum Jahr 2020 durch die Steigerung der Energie-Effizienz und Investitionen in Windkraft und andere klimaschonende Verfahren den Kohlendioxid-Ausstoß um 40 Prozent zu senken, nehme die Bundesregierung die „schleichende Deindustrialisierung Deutschlands billigend in Kauf“, polterten die Konzern-Bosse.

Emissionshandel darf nichts kosten

Vor einigen Jahren hat die EU den Emissionshandel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten eingeführt. Er sieht vor, BAYER & Co. CO2-Emissionen nur in einer bestimmten Menge zu gestatten. Alles, was über ein bestimmtes Limit hinausgeht, sollte den Konzernen teuer zu stehen kommen, weil sie dafür Verschmutzungsrechte kaufen müssten. Damit wollte Brüssel Anreize zu Klimaschutz-Maßnahmen schaffen. Diese blieben allerdings weitgehend aus: Die Lizenzen zum CO2-Ausstoß waren so großzügig bemessen und überdies kostenlos, dass die Schornsteine der Industrie weiterhin nach Lust und Laune qualmen konnten. Im Juni 2007 hat die Bundesregierung nun beschlossen, von der Stromindustrie für 10 Prozent dieser Zertifikate Geld zu verlangen. Sofort brach ein Sturm der Entrüstung los. Der „Bundesverband der Deutschen Industrie“ (BDI) sieht durch die neue Regelung das Produzieren in Deutschland bestraft und warnt vor den Folgen für BAYER und andere Massenverbraucher: „Das wird sich auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer energie-intensiven Industrie negativ auswirken“.

Wenning will Übernahmeschutz

BAYER-Chef Werner Wenning hat in einem Interview mit der Welt am Sonntag die Einrichtung einer nationalen Kommission gefordert, welche die Aufgabe hat, die bundesdeutschen Unternehmen „in gut begründeten Ausnahmefällen“ vor feindlichen Übernahmen zu schützen. Besonders bei politisch motivierten Investitionen sind nach Meinung des Managers staatliche Abwehrkräfte gefragt. „Wenn Fonds zum Beispiel aus Russland oder China bei ihren Investments im Ausland möglicherweise nationale Interessen der jeweiligen Regierungen verfolgen, können wir das nicht so einfach zulassen“, so Wenning. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zufälligerweise derselben Ansicht und bereitet eine Lösung auf europäischer Ebene vor. Während der Bundesverband der Industrie„ entsprechende Pläne skeptisch beurteilt, stellte sich auch der CDU-Wirtschaftsrat hinter Merkel. Wozu nimmt Wolfgang Große Entrup, der Leiter des BAYER-Stabes “Politik und Umwelt„, dort schließlich auch einen wichtigen Posten ein!?

Wenning will “Waffengleichheit„

Die Sprache der ManagerInnen wird angesichts der sich verschärfenden globalen Konkurrenz zunehmend aggressiver. Von der Welt am Sonntag zu seinen Erwartungen an die PolitikerInnen befragt, antwortete BAYER-Chef Werner Wenning: “Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die uns im internationalen Kontext Waffengleichheit verschafft„. Anschließend präsentierte er seine Wunschliste und zählte ein innovationsfreundliches Klima im Allgemeinen und mehr Forschungsförderung im Besonderen, niedrigere Energiekosten und Steuersenkungen auf. Den Einwurf des Interviewers, die Unternehmenssteuerreform hätte den Konzernen doch gerade erst niedrigere Tarife eingeräumt, ließ der BAYER-Boss nicht gelten: “Das bringt zuwenig Entlastung„.

Peters im Vorstand der Chemie-Arbeitgeber

Die Mitglieder des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie (BAVC) wählten den BAYER-Mann Jan H. Peters und Klaus Hofer von BRAUN MELSUNGEN zu Stellvertretern des Vorsitzenden Eggert Voscherau (BASF).

Higgins neuer EFPIA-Vorsitzender

Der BAYER HEALTHCARE-Chef Arthur J. Higgins steht seit April 2007 dem “Europäischen Dachverband der Pharma-Industrie„ (EFPIA) vor. Er will das Amt vor allem dazu nutzen, schnellere Zulassungsverfahren für Arzneimittel zu erreichen. “Schafft zwei, drei, viele LIPOBAY-GAUs„ scheint also seine Maxime zu sein.

BAYER-Frau oberste Arbeitsschützerin

Nach Meinung von Bundesminister Franz Müntefering wissen ManagerInnen am besten, was Beschäftigten gut tut bzw. schadet. Er machte die Geschäftsführerin der BAYER-Tochter JENAPHARM, Isabel Rothe, zur Präsidentin der “Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin„.

Harte Globalisierungszeiten

Der Vorsitzende des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie (BAVC), der BASF-Manager Eggert Voscherau, sieht am Horizont härtere Zeiten aufziehen. Auf der BAVC-Mitgliederversammlung im Juni 2007 sagte er mit Blick auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen beim G8-Gipfel in Heiligendamm: “Wir müssen die Herausforderungen des globalisierten Wettbewerbs hier am Standort Deutschland annehmen, wenn wir nicht kostspielige Sozialkonflikte in Kauf nehmen wollen„. Die Chemiebranche ist Voscherau zufolge allerdings gegen solche Verwerfungen dank der mit den Gewerkschaften praktizierten Sozialpartnerschaft gut gewappnet. Die Aushöhlung der Flächentarifverträge seit Anfang der 90er Jahre führte er als Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit zwischen Kapital & Arbeit an. “Ich bin überzeugt, dass diese pragmatische Umgangsweise es den Chemie-Sozialpartnern ermöglichen wird, in Zukunft auch komplizierte Probleme im Interesse der Chemie-Branche und ihrer Beschäftigten zu lösen„, so der BAVC-Vorsitzende auf der letzten Mitgliederversammlung der Organisation.

BAYER regiert mit

Wie das TV-Magazin Monitor im vergangenen Jahr enthüllte, arbeiten ca. 100 EmissärInnen von Unternehmen und Verbänden in Ministerien mit (Ticker 4/06). Die Initiative LOBBYCONTROL hat jetzt auf einer Website die genauen Tätigkeitsbereiche der “WirtschaftspolitikerInnen„ aufgelistet. So kümmert sich eine BAYER-Beschäftigte im Umweltministerium um die Forschung auf den Gebieten Umwelt und Gesundheit im Allgemeinen und die Aktionspläne von EU und Weltgesundheitsorganisation zu diesen Themen im Besonderen. Daneben hat sie sich im Referat “Umwelteinwirkungen auf die menschliche Gesundheit„ die Bewertung von Bauprodukten vorgenommen - und dabei denen aus dem Hause BAYER bestimmt keine schlechten Noten erteilt. Was ihre Kollegin derweil im Wirtschaftsministerium so treibt, konnte LOBBYCONTROL bisher nicht ermitteln.

BAYER beim G8-Gipfel

Auf der Tagesordnung des G8-Gipfels in Heiligendamm stand auch die Produkt-Piraterie, mit der die Konzerne so ihre liebe Last haben. Der Leverkusener Multi nutzte das Großkopferten-Treffen deshalb als Produktmesse und stellte im Kühlungsborner Medienzentrum sein Lasergerät PROTEXXION vor, das angeblich genau zwischen Original und Fälschung unterscheiden kann (siehe auch Ticker 2/07).

BAYER & Co. sponsorn den Staat

Die Konzerne haben die Regierungstätigkeit im großen Umfang finanziell unterstützt, wie aus dem 2. Zweijahresbericht über Sponsoring-Leistungen an die Bundesverwaltung hervorgeht, den das “Bundesministerium des Inneren„ Ende Juli 2007 veröffentlichte. Geld- und Sachleistungen in einer Größenordnung von 80 Millionen Euro brachten die Unternehmen in den Jahren 2005 und 2006 auf. BAYER befand sich natürlich auch unter den “edlen Spendern„. Der Leverkusener Multi griff dem Auswärtigen Amt bei der Ausrichtung der “Deutschen Kultur- und Wirtschaftswoche„ im australischen Brisbane mit einer Spende von 6.551 Euro unter die Arme. Zudem unterstützte der Konzern das Sommerfest von Bundespräsident Horst Köhler finanziell und durfte dafür den Park des Schlosses Bellevue als Werbeplattform nutzen.

Wenning im “BerlinBoard„

BAYER-Chef Werner Wenning gehört dem von Klaus Wowereit geleiteten 12köpfigen “BerlinBoard„ an, welches laut Eigenauskunft “Kompetenzen aus unterschiedlichen Feldern für einen positiven Wandel der Stadt bündelt„. Wie nicht anders zu erwarten, wenn Top-Manager wie Wenning, Mathias Döpfner von der AXEL SPRINGER AG und Hartmut Ostrowski von BERTELSMANN ein Päckchen schnüren, wird die Stadt zum Produkt. Der Rat der 12 will eine “Markenstrategie Berlins„ entwickeln und “Anregungen zur strategischen Positionierung„ geben. Eine Marktforschungsstudie hat das BerlinBoard auch schon in Auftrag gegeben und eine Werbekampagne ist gleichfalls geplant.

EU prüft Biokraftstoff-Quotengesetz

Die Bundesregierung hat schon vor einiger Zeit mit dem “Biokraftstoffquoten-Gesetz„ großzügige Ökosteuer-Ausnahmeregelungen für BAYER und andere Großverbraucher von Energie beschlossen (Ticker 1/07). In Kraft ist das neue Paragraphenwerk allerdings noch nicht, da die Genehmigung von Seiten der EU noch aussteht. Diese prüft derzeit, ob es sich bei der geplanten Entlastung nicht um ein gegen die Wettbewerbsregeln der Union verstoßendes Steuergeschenk handelt. Aber Finanzminister Peer Steinbrück rechnet fest damit, dass die Brüsseler Kommission das Projekt abnickt: “Wir sind zuversichtlich, dass sie dies macht„.

Köhler und Rüttgers bei BAYER

In diesem Jahr feierte BAYER “100 Jahre Kulturförderung„. Das Geburtstagskind ist allerdings schon recht schwach auf den Beinen. In den letzten Jahren sparte der Leverkusener Multi kräftig Mittel ein, schloss Werksgalerie und -bibliothek, strich die Unterstützung für Kleinkunst-Veranstaltungen und kürzte die Zuschüsse für den “Kunstverein Galerie-Werkstatt„. Er hält es offenbar nicht mehr für nötig, die Belegschaft mit einer großzügigen “Kulturpolitik„ bei Laune zu halten. Trotzdem konnte der Festakt mit prominenten Gästen wie Bundespräsident Horst Köhler und NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers aufwarten. In seiner Rede sprach letzterer Kultur und kultureller Bildung eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben zu, da zum Geschäftemachen Kreativität nötig sei. BAYER scheint vor allem von Gangsterfilmen gelernt zu haben.

PROPAGANDA & MEDIEN

Eine BAYER-Zensur findet statt

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat die genaueren Umstände ermittelt, die zum Verkaufstopp des Filmes “100 % Baumwolle„ führten (Ticker 2/07). Der Leverkusener Multi hat dem SWR als mitproduzierendem Sender im Falle einer nochmaligen Ausstrahlung mit einer Klage gedroht, da die Dokumentation falsche Angaben über BAYER-Pestizide mache. Das inkriminierte Ackergift Monocrotophos habe der Konzern in Indien längst vom Markt genommen, so das Unternehmen. Dieser Vorwurf geht ins Leere, denn “100 % Baumwolle„ entstand im Jahr 2003, und der Pharma-Riese kündigte den Verkaufsstopp auf dem Halbkontinent erst Ende 2004 an. Zudem stießen MitarbeiterInnen des EINE WELT NETZES NRW bei Recherchen vor Ort noch 2005 auf die Agrochemikalie. Trotzdem knickte der SWR ein und versprach, das Werk künftig nur noch mit einem Hinweis auf das inzwischen nicht mehr erhältliche Monocrotophos auszustrahlen. Die Filmemacher selber schreckten vor einer rechtlichen Auseinandersetzung offenbar zurück und haben den Vertrieb der DVD inzwischen eingestellt.

Spielerischer Pillen-Konsum

“Spielerisch„ will der Leverkusener Pharma-Multi den Umsatz seines umstrittenen Schmerzmittels ALEVE bei Jugendlichen steigern. Als Teil einer Marketing-Offensive soll das online-Spiel “Aleviator„ diese dazu animieren, “eine online-Verschwörung gegen kritische websites„ zu verhindern - und öfter zu den Pillen zu greifen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat diese Bauernfängerei in einer Presseerklärung angesichts der Risiken und Nebenwirkungen des Präparats scharf verurteilt und BAYERs Einsatz für die freie Meinungsäußerung mit Blick auf das Vorgehen des Konzerns gegen eine kritische Website der CBG als “zynische Verdrehung der Realität„ bezeichnet. Auch die im Rahmen der ALEVE-Kampagne geleisteten Spenden an den US-Umweltverband CONSERVATION FUND kritisierte die Coordination als billigen PR-Trick.

Informieren statt werben?

“Werbung heißt jetzt Information„, mit dieser Umwidmung wollen BAYER & Co. auf EU-Ebene das Reklameverbot für verschreibungspflichtige Medikamente aufweichen, das den Geschäften nicht eben zuträglich ist. Nachdem ein entsprechender Versuch 2003 gescheitert ist, sieht es nun besser aus. “Viele Patientengruppen erkennen die Pharma-Industrie als legitime Quelle von Informationen an„ meint die EU-Kommission, und auch der besonders industrie-freundliche Industrie-Kommissar Günther Verheugen signalisiert Wohlwollen.

BAYER & Co. entdecken den Pharma-Kunden

Auf die Frage, warum es die Pharma-Industrie nicht schafft, sich als eine positive, Nutzen bringende Branche darzustellen, antwortete die Hauptgeschäftsführerin des von BAYER gegründeten “Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller„ (VFA), Cornelia Yzer: “In weiten Kreisen der Bevölkerung wird es immer noch als unredlich gesehen, mit dem Gut Gesundheit im marktwirtschaftlichen Sinne zu wirtschaften. Dabei ist marktwirtschaftliches Verhalten eine Voraussetzung für den Erfolg der innovativen Pharma-Industrie„. Ganz in diesem Sinne erachtet es die ehemalige BAYER-Angestellte als Fehler, die PatientInnen lange Zeit nicht als Kunden betrachtet und die Marketing-Strategien nur auf die Ärzteschaft ausgerichtet zu haben. Das soll sich jetzt ändern. Die Pillen-Produzenten wollen Robin Hood spielen und sich der armen Kranken annehmen, die angeblich unter den Einsparmaßnahmen der GesundheitspolitikerInnen leiden. Was die Pharma-Lobbyistin in diesem Zusammenhang mit Blick auf das neu gegründete “Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen„ (IQWIG) Rationierung nennt, ist jedoch bloss das Aussortieren von Hochpreismedikamenten ohne Zusatznutzen aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen.

Perfide Milchpulver-Werbung

Muttermilch ist für Babys gesünder als Milchpulver-Mixe. Darum untersagen viele Länder den Unternehmen, für entsprechende Produkte, wie sie z. B. BAYERs Tochtergesellschaft NOVALAC als “infant feeding solutions„ anbietet, zu werben. Die Konzerne versuchen aber mit allen Mitteln, das Verbot zu umgehen. Auf den Philippinen klagen die Multis gegen das entsprechende Paragraphen-Werk. In Australien entziehen sich die Unternehmen dem Gesetz, indem sie ihre Waren als Nahrungsergänzungsmittel anpreisen, die Eisenmangel vorbeugen oder befleißigen sich anderer Täuschungsmanöver. Auf einer Anhörung des australischen Parlamentes zum Thema “Stillen„ verglich der Wissenschaftler Colin Binns die Methoden von BAYER & Co. deshalb mit den skrupellosen Reklame-Strategien der Tabak-Konzerne.

VFA diagnostiziert Pillen-Mangel

ÄrztInnen in der Bundesrepublik sitzt der Rezeptblock so locker wie in kaum einem anderen Land. Deshalb müssen die Krankenkassen Jahr für Jahr mehr Geld für Medikamente ausgeben. Aber den Pharma-Riesen reicht das noch nicht. Ihre Lobbyorganisation, der von BAYER gegründete “Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller„, gab eine Studie zur Arzneimittelversorgung in Auftrag und siehe da: Es existieren große Versorgungslücken, Millionen Menschen darben nach dem Stoff von BAYER & Co..

Keine Einkaufsgemeinschaft für Strom

BAYER & Co. klagen seit Jahren über zu hohe Energiepreise. Im Herbst 2006 schritten die Multis zur Tat und planten Einkaufsgenossenschaften für Strom, um Kosten zu sparen. RWE, ENBW & Co. ließen sich darauf allerdings nicht ein, unterbreiteten den Großverbrauchern lediglich günstigere Angebote. Der Leverkusener Multi reagiert auf die Malaise mit der Beteiligung am Bau von Steinkohle-Kraftwerken (siehe SWB 2/07), ohne Rücksicht auf deren klimaschädigenden Kohlendioxid-Ausstoß zu nehmen.

Noch ‘ne Klima-Erklärung

Mit BAYER, DAIMLER/CHRYSLER, SHELL und 47 anderen Global Playern unterzeichnete der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan Ende Juli 2000 in New York den “Global Compact„, eine unverbindliche Vereinbarung zur Umsetzung internationaler Menschenrechts-, Sozial- und Umweltstandards (Ticker 4/00). Im Gegenzug berechtigt die Unterschrift BAYER & Co., mit dem UN-Emblem zu werben. Darüber hinaus sicherte Kofi Annan den Multis Unterstützung bei ihrer Forderung nach einer weiteren Liberalisierung des Welthandels zu. Bei der jüngsten Konferenz des “Global Compact„, die am 5. und 6. Juli in Genf stattfand, gaben der Leverkusner Multi und die anderen “Global Player„ auch mal wieder eine der vielen ebenso wohlfeilen wie folgenlosen Erklärungen zum Klimaschutz ab, welche die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN mit konkreten Fakten aus BAYERs Kohlendioxid-Bilanz konterkarierte.

Reis-Konferenz gesponsort

BAYER verspricht sich von seinem in der EU bisher nicht zugelassenem, gegen das Herbizid LIBERTY resistenten Gentech-Reis, der sich jüngst aus ungeklärten Gründen in Handelsreis-Sorten wie UNCLE BEN wiederfand und damit einen großen Skandal auslöste, große Umsätze. Deshalb will sich der Leverkusener Multi schon mal die potenziellen Kunden gewogen machen und sponsorte die Konferenz “Reisanbau in nicht-tropischen Ländern„, die in Italien stattfand.

Scrabble-Sponsoring

Der Leverkusener Multi hat in Indien die nationale Scrabble-Meisterschaft finanziell unterstützt.

Greenwashing in Südafrika

Um sich auch in Südafrika das Image eines Umweltengels zu geben, unterstützt BAYER den dort ansässigen Naturschutzverband ENDANGERED WILDLIFE TRUST.

IG FARBEN & HEUTE

ZwangsarbeiterInnen-Entschädigung abgeschlossen

Über acht Millionen ZwangsarbeiterInnen leisteten während des Dritten Reiches Sklavendienste. Zehntausende von ihnen leisteten Fronarbeit bei den von BAYER mitgegründeten IG FARBEN. Allein beim Aufbau des Werkes in Auschwitz starben rund 30.000 von ihnen. In den 90er Jahren forderten die Überlebenden Entschädigungszahlungen von BAYER & Co. und drohten mit Sammelklagen. Die rot-grüne Bundesregierung sprang den Unternehmen zur Seite, um Imageschäden abzuwenden und langwierige Prozesse zu verhindern. Sie regte die Gründung der Bundesstiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft„ an, dessen Kapital die Unternehmen noch nicht einmal allein aufzubringen brauchten: die Hälfte kam aus Steuermitteln. Erst nach einem endlosen Gefeilsche mit den Opfer-VertreterInnen um die Entschädigungssummen konnte die Bundesstiftung mit den ersten Zahlungen beginnen. Im Juni 2007 schloss sie ihre Arbeit ab. Aber längst nicht alle ZwangsarbeiterInnen erhielten Geld, nur 1,665 Millionen Anträge akzeptierte die Organisation. Darum wurde am 12. Juni nichts aus der Feierstunde, zu der Bundespräsident Horst Köhler ins Schloss Bellevue geladen hatte. Vor den Toren protestierten nicht entschädigte SklavenarbeiterInnen. Von der Stiftung bleibt jetzt nur noch der Zukunftsfonds. Mit einem Jahresbudget von ca. acht Millionen Euro fördert er Geschichtsprojekte, Begegnungen und vergibt Stipendien. Damit es bei der Aufarbeitung nicht allzu konzern-kritisch zugeht, will die Bundesregierung die Position der Wirtschaft im Vergabe-Gremium stärken. “Das ist ein Schlag ins Gesicht aller NS-Opfer, die auch Opfer des deutschen Großkapitals waren„, kritisiert die Linkspartei-Abgeordnete Ulla Jelpke dieses Vorgehen.

KONZERN & VERGANGENHEIT

Senfgas im Abessinien-Krieg

Das vom BAYER-Forscher Fritz Haber während des Ersten Weltkrieges entwickelte Senfgas erfreute sich bei Diktatoren großer Beliebtheit. Zuletzt verwendete es Saddam Hussein 1987 und 1988 bei seinen Attacken auf kurdische Dörfer, denen Zehntausende Menschen zum Opfer fielen. Den verheerendsten Gebrauch allerdings machte Mussolini 1935 im Abessinien-Krieg, der Historikern heute als “erster faschistischer Vernichtungskrieg„ gilt, von der Chemie-Waffe. Der britische Arzt John Melly erlebte die Massaker als Augenzeuge. “Das ist kein Krieg, es ist auch kein Blutbad, es ist die Folterung wehrloser Männer, Frauen und Kinder mit Bomben und Giftgas„, berichtete der damalige Leiter des Britischen Roten Kreuzes.

Drei Phosgen-Tote vor 1983

Obwohl das im Ersten Weltkrieg als Giftgas eingesetzte Phosgen zu den gefährlichsten chemischen Stoffen zählt,

verwendet BAYER die Substanz nach wie vor als Grundstoff. Im Jahr 2004 versuchte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit dem BUND vergeblich, eine weitere Ausweitung der Produktion in Krefeld zu verhindern. Die erste begann 1983 und war genauso umstritten. Ein zufällig entdeckter Artikel aus dieser Zeit schildert nicht nur die Auseinandersetzungen, sondern erwähnt auch die Opfer, welche die Herstellung der Substanz unter den BAYER-Beschäftigten bereits gefordert hatte. Drei Männer kamen in der Vergangenheit bei Unfällen mit der Chemikalie ums Leben.

Alte MOBAY-Sünden

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat anlässlich der neuen Kooperation von BAYER mit MONSANTO auf dem Gebiet der Gentechnik die alten Bande zwischen den beiden Konzernen aufgearbeitet und stieß dabei durch Zufall auch auf das Sündenregister von BAYERs US-amerikanischem Tochter- Unternehmen MOBAY. Der Chemie-Multi hat es 1970 übernommen und bis 1992 in Alleinbesitz gehalten. In dieser Zeit hat sich MOBAY diverser Vergehen schuldig gemacht. 1975 flog eine Kartellabsprache auf, für welche die Firma eine Millionen-Strafe zahlen musste. 1990 erhielt MOBAY eine Sanktion wg. fehlender Warnhinweise auf Pestiziden, die zum Export bestimmt waren. Und 1991 flog ein Im- und Export-Schwindel in großem Ausmaß auf: Falschdeklarationen in 400 Fällen kosteten die BAYER-Tochter 4,75 Millionen Dollar.

Strafe wg. Gift-Importen

Wie der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN erst jetzt bekannt wurde, erlegte die US-Umweltbehörde EPA dem Leverkusener Multi im Jahr 1996 eine 500.000-Dollar-Strafe wg. der illegalen Herstellung und Ausfuhr von “giftigen Substanzen„ auf.

DRUGS & PILLS

Schlaganfälle durch ASPIRIN

BAYER bewirbt ASPIRIN aggressiv als Mittel zur Prophylaxe von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Mit Erfolg: Nahmen Anfang der 80er Jahre nur ca. vier Prozent der Schlaganfall-Opfer zur Verhinderung weiterer Gehirnschläge ASPIRIN, so stieg ihre Zahl ab 2000 auf 40 Prozent, weil immer mehr PatientInnen auf die blutverdünnende Wirkung des Medikamentes setzen. Nach einer Studie der Universität Oxford erhöht aber gerade dieser Effekt das Risiko für den hämorrhagischen Schlaganfall, der nicht wie der ischämische durch einen Gefäßverschluss, sondern durch eine Blutung im Gehirn entsteht, denn ASPIRIN regt den Blutfluss an. Deshalb warnen die ForscherInnen, das BAYER-Präparat könne bald den Bluthochdruck als Hauptrisikofaktor für diese Art des Schlaganfalls ablösen. Ungeachtet dessen hat der Leverkusener Multi gerade wieder eine Megastudie zur Untersuchung der vorbeugenden Effekte des “Tausendsassas„ in Auftrag gegeben.

Erneute TRASYLOL-Überprüfung

Eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie hatte dem vor allem zur Blutstillung bei Bypass-Operationen verwendeten BAYER-Mittel TRASYLOL lebensgefährliche Nebenwirkungen von Nierenversagen über Schlaganfälle bis hin zu Herzinfarkten attestiert (SWB 1/06). Die US-amerikanische Arzneiaufsicht FDA überprüfte das Medikament daraufhin, entschied sich aber gegen einen Entzug der Zulassung, weil dem Leverkusener Multi eine Irreführung der Behörden gelungen war. Der Pharma-Riese hatte der Institution eine selbst in Auftrag gegebene Untersuchung verschwiegen, die zu alarmierenden Befunden gekommen war, was einen großen Skandal auslöste (siehe SWB 4/06). Inzwischen hat eine weitere Expertise die gesundheitsgefährdenden Effekte der Arznei nachgewiesen. WissenschaftlerInnen der “Ischemia Research and Education Foundation„ stellten ein im Vergleich zur Referenz-Gruppe um zwei Drittel höheres Sterblichkeitsrisiko fest; 21 Prozent der mit TRASYLOL behandelten PatientInnen kamen um. Nicht zuletzt dieses Forschungsergebnis hat die FDA veranlasst, das umstrittene Medikament erneut auf den Prüfstand zu stellen. Aber zu einem Verbot konnte sich die Institution nicht durchringen. Sie forderte den Pharma-Riesen lediglich auf, den Beipackzettel um einige Warnhinweise zu ergänzen und zusätzliche Sicherheitsstudien in Auftrag zu geben.

Bekenntnis zu mehr Transparenz

Nachdem der Skandal um verheimlichte Untersuchungsergebnisse zu TRASYLOL aufflog (s. o.), gelobte BAYER Besserung. Der Konzern kündigte mehr Transparenz an und will seine StudienleiterInnen jetzt zu einer besseren Übermittlung der Erkenntnisse anhalten. “BAYER ist zuversichtlich, dass mit den jetzt vorgenommenen Prozess-Verbesserungen derartige Versäumnisse in Zukunft nicht wieder auftreten können„, gab sich das Unternehmen leutselig.

Weniger Krebs durch weniger Hormone

Für BAYER machen typische Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen und Schweißausbrüche einen Pharma-Einsatz der Hormone Estradiol und Drospirenon unausweichlich. Was nach Darstellung des Konzerns “ein ganzheitlich ausgerichteter Therapieansatz, der auf den langfristigen Erhalt der Lebensqualität im Klimakterium zielt„, ist und auf den Namen “Menopause Management„ hört, bezeichnet das arznei-telegramm als “ein riesiges, unkontrolliertes Experiment mit den Frauen„. Oft mit tödlichem Ausgang: Bei vier Millionen Anwenderinnen in der Bundesrepublik schätzt eine Expertise die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle auf 3.000 und die Zahl der Thrombosen auf 7.000. Zudem erhöhen die Hormontherapien das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. MedizinerInnen mussten sogar eine Studie abbrechen, die beabsichtigte, das genauer zu ergründen, weil dieser Zusammenhang schon früh offen zu Tage trat und die ForscherInnen die Frauen nicht länger einer Gesundheitsgefährdung aussetzen wollten. BAYER möchte von dieser “Nebenwirkung„ allerdings nichts wissen, für die es jetzt erneut eindrucksvolle Belege gibt. Gemeinsam mit einem Rückgang der Verordnungen - nahmen im Jahr 1998 noch 16,9 Prozent aller Frauen in den Wechseljahren Hormonpräparate, so waren es 2004 “nur„ noch 10,1 Prozent - sank die Zahl der Brustkrebs-Neuerkrankungen um 10 bis 15 Prozent. “Diese Assoziation ist schon außerordentlich beeindruckcnd„, kommentiert der Lübecker Onkologe Jürgen Dunst. Ob diese auch die “Gynäkologische Fachgesellschaft„ beeindruckt, die in Sachen “Hormone„ bislang wacker zu BAYER & Co. hielt, bleibt abzuwarten.

Neue Sparte “Männergesundheit„

BAYERs Gesundheitsdivision hat die neue Abteilung “Männergesundheit„ eröffnet. Darin fasst der Pharma-Riese das Geschäft mit dem Potenzmittel LEVITRA sowie mit den Testosteron-Präparaten TESTOGEL und NEBIDO zusammen, die sich auch unter SportlerInnen trotz der Nebenwirkung “Krebs„ größerer Beliebtheit erfreuen (siehe SPORT & MEDAILLEN). Wenn es Frauenärzte und die entsprechenden Krankheiten gibt, dann besteht da doch auf der anderen Seite eine Marktlücke, denkt sich der Pharmariese und will sich ein lukratives Geschäftsfeld erschließen, denn “Männergesundheit ist ein Selbstzahlermarkt„, wie die Financial Times Deutschland weiß. Fehlen nur noch die entsprechenden Gesundheitsstörungen, aber die finden sich: BAYER hat bereits “männliche Wechseljahresstörungen„ ausgemacht und hält mit NEBIDO, dessen Name sich nicht zufällig an “Libido„ anlehnt, bereits das passende Produkt parat.

LEVITRA: massive Kombinationswirkungen

Nach US-amerikanischen Studien interagiert BAYERs Potenzmittel LEVITRA massiv mit anderen Medikamenten. Die Kombinationswirkungen mit Antipilzmitteln beispielsweise können zu Bluthochdruck, Augenproblemen und Priapismus, einer schmerzhaften Dauererektion des Penises, führen. Zudem drohen bei Beikonsum von LEVITRA Herzgefäßstörungen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat deshalb eine Reduzierung der Dosis vorgeschrieben, wenn LEVITRA gemeinsam mit bestimmten anderen Pillen geschluckt wird. Zudem hat die Behörde den Leverkusener Multi veranlasst, den Beipackzettel mit neuen Warnhinweisen zu versehen.

USA: Mangelhafte Arznei-Aufsicht

Der LIPOBAY-Skandal mit seinen über 100 Toten und andere Pharma-GAUs haben in den USA Zweifel an der Arbeit der US-Zulassungsbehörde FDA gesät. Die Institution ging in die Offensive und beauftragte das “Institute of Medicine„ mit einer Untersuchung. Die Expertise deckte viele Mängel auf und empfiehlt zahlreiche Veränderungen. So sollte die FDA nach Meinung der VerfasserInnen selbst Medikamenten-Untersuchungen durchführen, statt sich auf die Ergebnisse von BAYER & Co. zu verlassen und die Analyse der vorhandenen Pillen-Daten verbessern. Zudem treten die WissenschaftlerInnen dafür ein, Pharmazeutika auch nach der Zulassung noch zu kontrollieren und neue Arzneien vorsorglich mit Warnhinweisen zu versehen. Von der Industrie verlangten die WissenschaftlerInnen mehr Transparenz und dachten dabei vermutlich auch an den Leverkusener Multi: Der Pharma-Riese hatte der FDA unlängst negative Studienergebnisse zum Produkt TRASYLOL verschwiegen (Ticker 2/07).

Anti-Aging-Mittel GYNODIAN

BAYER macht mit dem Hormonpräparat GYNODIAN Millionen-Umsätze. In letzter Zeit preisen es Websites trotz der Nebenwirkung “Krebs„ auch als Verjüngungsmittel an. “Damit wird viel Schindluder getrieben„, kritisiert Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW deshalb das exzessive Schlucken von GYNODIAN & Co..

Aus für ASOPRISNIL

BAYER stellt die Entwicklung des Medikamentes ASOPRISNIL ein, für das der Konzern schon einen Umsatz von über 250 Millionen Euro prognostiziert hatte. Die Arznei sollte zur Behandlung von gutartigen Gebärmutter-Geschwülsten dienen, hatte aber bei der klinischen Erprobung selber zu Wucherungen an der Gebärmutterschleimhaut geführt, die operativ entfernt werden mussten.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Chile: Aus für Methamidophos & Co.?

2005 kamen in Chile 19 Menschen durch Pestizide ums Leben; insgesamt 785 Vergiftungen registrierten die Behörden. Für 97 Fälle - mit Abstand die meisten - war der von BAYER unter dem Namen TAMARON vermarktete Pestizid-Wirkstoff Methamidophos verantwortlich. Diese besorgniserregende Lage hat chilenische Abgeordnete veranlasst, einen Antrag zum Verbot von Agrochemikalien der beiden höchsten Gefährlichkeitsklassen 1a und 1b in den Kongress einzubringen. Wenn das chilenische Parlament wirklich ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, würde die Produktpalette, die BAYER in dem südamerikanischen Land gemeinsam mit Geschäftspartnern vertreibt, um Methamidophos (TAMARON), Methamidophos + Cyfluthrin (BAYTHROID), Azinphos Methyl (COTNION), Formetanate HCI (DICARZOL), Methiocarb (MESUROL), und Deltamithrine + Endosulfan (DECISDAN) schrumpfen.

Glyphosate verringert Ernte-Ertrag

Der Pestizid-Wirkstoff Glyphosate, enthalten unter anderem in den BAYER-Mitteln GLYPHOS und USTINEX G, schädigt nicht nur die menschliche Gesundheit, indem er etwa Krebs- und Atemwegserkrankungen auslöst (Ticker 2/07), sondern auch die Ackerflächen. Die Substanz entzieht den Böden die für das Pflanzenwachstum wichtigen Spurenelemente wie Mangan oder Magnesium und sorgt so für Missernten. In Brasilien etwa schrumpfte der Ertrag von Soja-Feldern nach der Glyphosate-Behandlung um 75 Prozent.

GENE & KLONE

BAYER-Raps ist überall

Kaum hat sich die Aufregung um den bis in die Supermärkte vorgedrungenen Genreis LL601 gelegt, da sorgt der Leverkusener Multi für einen neuen Skandal. Die Aufsichtsbehörden entdeckten bei einer Routine-Untersuchung Spuren von BAYERs genmanipulierten Raps-Saaten BASTA und LIBERTY-LINK, die gegen das Herbizid Glufosinat resistent sind, in herkömmlichem Raps-Saatgut des Unternehmens DEUTSCHE SAATVEREDELUNG. Sie ordneten deshalb die Vernichtung der auf einer Fläche von 1.500 Hektar ausgesähten Pflanzen an. Die Verunreinigung weiterer Felder dürfte das allerdings nicht verhindern, weil sich das Saatgut bis zu 15 Jahren im Boden hält und die Pollen kilometerweit fliegen können. Dabei wurde BAYERs erst seit März in der EU zugelassener Gentech-Raps nicht zum ersten Mal auffällig. Auch in Kanada und Australien kontaminierte er bereits andere Saaten.

EFSA: Gen-Soja unbedenklich

BAYER hat bei der EU einen Antrag auf Genehmigung des Importes von Gen-Soja gestellt, das gegen das Herbizid Glufosinat resistent ist. Der wissenschaftliche Beirat der europäischen Lebensmittelbehörde EFSA hat dazu eine positive Stellungnahme abgegeben, da ihm keine Hinweise auf mögliche Gefahren für Umwelt und menschliche Gesundheit vorlagen, wie es aus Brüssel hieß. Nach den Erfahrungen mit dem “baugleichen„ Gen-Mais von BAYER, der schon drei Monate nach seiner Zulassung auf herkömmliches Mais-Saatgut übergriff (s. o.), liegen diese nun vor. Es fragt sich bloß, ob die ExpertInnen darauf reagieren.

Schädigungen durch Gen-Mais

WissenschaftlerInnen haben in der Vergangenheit schon mehrfach die gesundheitsgefährdende Wirkung von Genpflanzen belegt. Einen neuerlichen Tierversuch, bei denen Genmais Leber und Nieren von Ratten schädigte, hätten die ForscherInnen vom “Committee for Independent Research and Genetic Engineering„ sich also sparen können.

Brasilien: umstrittener Gen-Mais

Ein brasilianischer Bundesrichter hat die erst vor kurzem erfolgte Genehmigung von BAYERs Gen-Mais mit eingebauter Resistenz gegen das Herbizid LIBERTY wieder aufgehoben (siehe auch Ticker 2/07). Als Begründung gab er die Schutzbedürftigkeit einheimischer Sorten an. Das letzte Wort über den LL-Mais dürften die Gerichte aber noch nicht gesprochen haben.

Gen-Baumwolle nach Südafrika?

BAYER hat in Südafrika eine Import-Zulassung für eine gen-manipulierte Baumwoll-Art beantragt, die eine eingebaute Resistenz gegenüber dem Herbizid LIBERTY besitzt. Das AFRICAN CENTRE FOR BIOSAFETY hat sich in einem umfangreichen Gutachten gegen eine Genehmigung ausgesprochen. Die WissenschaftlerInnen befürchten negative Folgen für die kleinen BaumwollfarmerInnen, warnen vor Einkreuzungen in konventionelle Sorten und der unkontrollierten Verbreitung des Antibiotikaresistenz-Genes. Zudem weisen die ForscherInnen auf den im Vergleich zu herkömmlicher Baumwolle höheren Gehalt von gesundheitsschädlichem Gossypol und auf den niedrigeren Gehalt von Vitamin E hin, was einen Einsatz als Tierfutter erschwert.

Kein Genreis auf den Philippinen?

GREENPEACE hat auf den Philippinen Einspruch gegen die Zulassung von BAYERs LL62-Genreis erhoben, der in Tateinheit mit der Sorte LL601 einen der größten Gen-GAUs der jüngeren Geschichte ausgelöst hatte. Wegen der von dem Labor-Reis ausgehenden Gefahren für die Umwelt, die Gesundheit, die Biodiversität und die konventionelle Landwirtschaft stellte die Umweltorganisation den Antrag auf ein Moratorium, dem das Gericht auch stattgab. Endgültig ist der Genreis in dem Land damit aber noch nicht vom Tisch.

Kooperation mit MONSANTO

BAYER, MONSANTO, SYNGENTA und einige andere Anbieter beherrschen den Markt für Gentech-Pflanzen. Die Auswahl ist dementsprechend überschaubar, und die Schadinsekten beginnen sich langsam an die Ackerfrüchte mit MONSANTOS Bt-Gift bzw. die Kombipacks mit dem Herbizid Glyphosate oder BAYERs LIBERTY zu gewöhnen. Wohl nicht zuletzt deshalb haben BAYER und MONSANTO einen umfangreichen Technologie-Transfer vereinbart. Der US-amerikanische Agro-Riese darf künftig zum Beispiel BAYERs LL-Resistenzen zusätzlich zum Bt- oder Glyphosate-Gen in seine Raps- oder Soja-Kreationen einbauen und der Leverkusener Multi im Gegenzug auf MONSANTO-Entwicklungen zurückgreifen. So will das Oligopol die Risiken und Nebenwirkungen des Oligopols in Grenzen halten, ob's hilft?

Neue Arzneimittelverordnung der EU

Die EU hat eine Verordnung zu neuartigen Arznei-Therapien verabschiedet. Gentechnik-KritikerInnen wie die grüne Europaabgeordnete Hiltrud Breyer befürchteten im Vorfeld, die neue Regelung könne das bundesdeutsche Stammzellgesetz unterlaufen, das - noch - die Nutzung von nach dem 1.1.2002 gewonnenen Zelllinien verbietet. Diese Ängste erwiesen sich vorerst als unbegründet, da das Paragraphen-Werk den Mitgliedsländern die Entscheidung über die Gewinnung von menschlichen Stammzellen zu medizinischen Zwecken überlässt. BAYER & Co. waren mit dem Abstimmungsergebnis dennoch zufrieden, da es die Grundlage für ein EU-weites Zulassungsverfahren für Gentherapie, Zelltherapie und Gewebezüchtung legt, dessen ethische Standards sich nicht auf dem höchsten Niveau einpendeln dürften. Industriekommissar Günter Verheugen zeigte sich aus gleichen Motiven ebenfalls erfreut. “Die heutige Abstimmung im Parlament ebnet den Weg für eine baldige Verabschiedung der dringend notwendigen Verordnung, die von Patienten und Industrie mit Ungeduld erwartet wird„, so der SPD-Politiker.

Indikationserweiterung für CAMPATH?

Bisher durften MedizinerInnen das von BAYER und GENZYME gemeinsam entwickelte Gentech-Medikament CAMPATH bei der chronisch-lymphatischen Leukämie nur einsetzen, wenn die PatientInnen bereits mit anderen Arzneien vorbehandelt waren oder eine Therapie mit Fludarabin nicht den gewünschten Erfolg erbracht hatte. Jetzt hat der Pharmariese aber eine Zulassung auch für den Ersteinsatz beantragt.

PFLANZEN & SAATEN

BAYER-Tochter übernimmt SEEDEX

Die BAYER-Tochter NUNHEMS hat sich darauf spezializiert, mittels biotechnologischer Methoden im Erbgut von Gemüse nach besonderen Eigenschaften zu fahnden und auf Basis der Funde neue Sorten zu züchten (siehe auch Ticker 2/07). Jetzt hat die Firma den südkoreanischen Saatgut-Anbieter SEEDEX übernommen. Als “Akquisition eines hervorragenden Genpools für Peperoni und Kohl„ bezeichnete der Leverkusener Konzern den Deal, mit dem das Unternehmen seinen Status als Saatgut-Mogul weiter ausbaut.

Reis-Geschäfte mit Diktatoren

BAYER hat in der Vergangenheit nicht davor zurückgeschreckt, Geschäfte mit dem südafrikanischen Apartheidsregime oder Militärdiktaturen in Südamerika zu machen. Deshalb gehört der Leverkusener Chemie-Multi jetzt zu den wenigen Global Playern, die in dem von Generälen regierten Burma noch wirtschaftliche Aktivitäten entfalten. Während die auch nicht gerade zimperlichen Konzerne REEBOK und PEPSI COLA das Land bereits verlassen haben, hat der Agro-Riese es als Absatzmarkt für eine spezielle Reis-Art auserkoren. Im Moment führt der Saaten-Mogul gerade einen Test mit einer hybriden, also sterilen und nicht zur Wiederaussaat bestimmten Sorte durch. BAYER-Manager Harald Printz will die Militärdiktatur damit in die Lage versetzen, auf dem Reis-Markt mit Thailand zu konkurrieren. “Ich weiß nicht, wann der Staat sich öffnen wird. Aber wir sind darauf vorbereitet. Wenn es 20 Jahre dauert, dauert es eben 20 Jahre. Wir haben eine längerfristige Perspektive. Wir glauben, wenn wir Jahr für Jahr weitermachen, haben wir später eine gute Marktposition„, erläutert er die Geschäftspolitik des Unternehmens. Diese hat sogar die bekannte indische Aktivistin Vandana Shiva auf den Plan gerufen. Das Beispiel in ihrem Heimatland vor Augen, warnte sie: “Die multinationalen Konzerne haben den ganzen Sektor für landwirtschaftliche Bedarfsgüter wie Samen und Agrochemikalien übernommen. Wenn diese Unternehmen teure Samen und Pestizide auf den Markt drücken, dann verkaufen sie das auf Kredit-Basis, und diese Kredite können die kleinen LandwirtInnen nicht zurückzahlen. Die Erfahrung, die Indien machen musste, ist ein Zeichen dafür, was Burma vielleicht bevorsteht„, so Shiva. Sie übte auch konkret Kritik an dem Hyprid-Reis, weil er steril ist und die FarmerInnen ihn deshalb nicht jedes Jahr wieder neu aussäen können. Zudem sei er anfälliger für Pflanzenkrankheiten und stelle einen Angriff auf das traditionelle landwirtschaftliche Wissen um die Artenvielfalt des Reises dar. Shiva machte sogar eine Wahlverwandtschaft zwischen BAYER und Burma aus. “Diese Agro- und Biotech-Riesen errichten eine Diktatur. Sie verwandeln sogar Demokratien in Diktaturen. Sie sollten definitiv nicht in Burma sein - sie sollten nirgendwo sein. Sie sollten auch nicht in demokratischen Gesellschaften sein, weil sie freie Gesellschaften wie Indien in eine Diktatur verwandeln, wo nicht mehr die Landwirte selbst, sondern nur die Agro- und Saatgut-Multis entscheiden.„ Aber gerade unter den Bedingungen einer autoritären Regierung fällt es schwer, sich gegen den Wirtschaftsimperialismus der Global Player zur Wehr zu setzen. “Es ist gefährlich, etwas Öffentliches wie eine Demonstration zu machen. Wir müssen eine gute Strategie gegen BAYER haben„, sagt etwa Achmad Yakub von der internationalen Kleinbauern-Organisation VIA CAMPESINA. Er hofft durch Graswurzel-Aktivitäten wie kleine Boykotts etwas erreichen zu können und hat einen flammenden Appell an BAYER gerichtet, sich aus dem Land zurückzuziehen.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

PCBs schädigen das Immunsystem

Polychlorierte Biphenyle (PCB) bauen sich nur sehr langsam ab. Obwohl bereits 1985 verboten, findet sich die gefährliche Industriechemikalie, zu deren Hauptanbietern BAYER zählte, deshalb immer noch in der Umwelt. Besonders Fische weisen einen hohen PCB-Gehalt auf. In die Nahrungskette gelangt, kann die Substanz Gesundheitsstörungen auslösen. So beobachtete eine dänische ForscherInnen-Gruppe um den Mediziner Carsten Heilmann bei Kindern von den Färöer-Inseln, wo Meerestiere ein Grundnahrungsmittel darstellen und die PCB-Werte im Blut um das Zehnfache über dem nordeuropäischen Normalwert liegen, eine Schwächung des Immunsystems, die den Erfolg von Schutzimpfungen gegen Tetanus oder andere Krankheiten gefährdet.

PCBs und Pestizide in Kinderblut

Das Umweltbundesamt untersuchte Blut und Urin von 1.790 Kindern auf Giftstoffe und wurde bei allen fündig. Die bereits 1985 verbotenen Polychlorierten Biphenyle (PCB), zu deren größten Produzenten BAYER gehörte, fanden sich flächendeckend in den Proben. UBA-Präsident Andreas Troge nahm diesen traurigen Befund zum Anlass, ein eindringliches Plädoyer für einen vorbeugenden Gesundheitsschutz zu halten, denn “der Bremsweg ist kolossal lang„. Auch Pestizide tummelten sich nicht zu knapp in den Körpern der Kleinen. Troge vermutet hier vor allem mit Agrochemikalien vergiftete Fruchtsäfte als Ursache.

WASSER, BODEN & LUFT

CO2-Ausstoß erhöht

Mit der anziehenden Konjunktur zieht auch der klima-schädigende Kohlendioxid-Ausstoß an. Das “Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung„ rechnet mit einer Erhöhung von einem Prozent für das Jahr 2007 und nennt als Hauptverantwortliche an erster Stelle die Chemie-Branche. Also dürften auch BAYERs CO2-Emissionen die zuletzt ausgewiesenen 7,5 Millionen Tonnen übersteigen.

Viel Restmüll

BAYER ist nach Selbstauskunft “Feuer und Flamme für schwierige Abfälle„. Allein an den bundesdeutschen Standorten betreibt der Konzern sechs Verbrennungsanlagen und hat aus der “Entsorgung„ ein lukratives Geschäftsfeld gemacht, auch wenn ihm jüngst ein Deal mit australischem Giftmüll durch die Lappen ging (AKTION & KRITIK). Dabei schlucken allein die beiden Öfen in Leverkusen-Bürrig jährlich 360.000 Tonnen Abfall. Für die Umwelt soll das alles kein Problem sein. “Problematische Stoffe werden durch nahezu vollständige Oxidation zerstört„, meint der Leverkusener Multi, und das bisschen Kohlenmonoxid, Schmutzwasser, Asche und Schlacke fällt nicht weiter ins Gewicht. UmweltaktivistInnen machen allerdings eine andere Rechnung auf. Demnach fällt pro Tonne Restmüll 250 Kilogramm Schlacke und 30 Kilogramm Filterstaub aus der Rauchgasreinigung an.

STANDORTE & PRODUKTION

Neue Kunststoff-Anlage

BAYER plant den Bau einer neuen Anlage zur Herstellung von Polymerpolyole-Kunststoffen, einem Vorprodukt für Weichschäume. Ob der Konzern die Fertigungsstätte in Dormagen oder Antwerpen errichten wird, hat er noch nicht entschieden. Wie bereits seit einigen Jahren üblich, spielt der Leverkusener Multi in Frage kommende Standorte gegeneinander aus und initiiert einen Unterbietungswettbewerb für die neue Fertigungsstätte, die angeblich mit 25 Prozent weniger Energie auskommen und dank verbesserter Technologien auch den Anteil der gesundheitsgefährdenden leicht flüchtigen Verbindungen im Endprodukt senken soll.

BAYER VITAL zieht um

Die neben BAYER/SCHERING zweite Gesundheitssparte des Global Players, BAYER VITAL, will im Jahr 2009 ein neues sechsstöckiges Verwaltungsgebäude beziehen, das im Leverkusener Chemiepark an der Stelle des alten AGFA-Hauses entsteht. Die Modalitäten geben einen Einblick in die komplizierten Verhältnisse innerhalb der BAYER-Holding, in der jede Teilgesellschaft selbstständig agiert. Bauherr des Bürokomplexes ist nämlich die BAYER AG, welche die Immobilie an BAYER VITAL und andere Interessenten weitervermietet.

Darmstädter gewinnen Architektur-Preis

Der Schrumpfungsprozess BAYERs hat über die Jahre auf dem Leverkusener Werksgelände ziemliche Lücken entstehen lassen, die auch die Anwerbung von Fremdfirmen im Rahmen des Chemiepark-Konzeptes nicht hat füllen können. Deshalb hat der Konzern eine preiswerte Lösung der Probleme initiiert, die ihm überdies die Planungshoheit gewährt. Er hat seine Beziehungen zur BDI-Unterabteilung “Kulturkreis der deutschen Wirtschaft„ spielen lassen und einen mit 10.000 Euro dotierten Architekturpreis für das Projekt “Leverkusen: vom BAYER-Werk zum Chemiepark„ ausgeschrieben. Im Mai 2007 gab der Multi die Gewinner bekannt. Den ersten Preis errangen die beiden Darmstädter Architekturstudenten Gael Hémon und Guillaume Tripoteau mit ihrem Projekt “Cubiquitol 27mg„.

Mehr Pestizide aus Köln-Hürth

Das BAYER-Werk am Standort Köln-Hürth weitet die Pestizid-Produktion um 50 Prozent aus.

IMPERIUM & WELTMARKT

Aus für Kunststoff-Gemeinschaftsunternehmen

BAYER hat 1998 gemeinsam mit GENERAL ELECTRIC das Unternehmen EXATEC gegründet, um Autoscheiben aus Kunststoff zu produzieren. Jetzt kündigte der Konzern den Ausstieg aus dem Joint Venture an, das 45 MitarbeiterInnen beschäftigte.

Erkältungsmittel-Deal mit TOPSUN

BAYER hat das Geschäft mit Erkältungsmitteln inklusive des Produktionsstandortes Gaitianli in Qidong vom chinesischen Pharma-Unternehmen TOPSUN übernommen und erwartet insbesonders durch das populäre Produkt WHITE & BLACK eine Stärkung seiner Position im wachsenden Landesmarkt für verschreibungsfreie Arzneien.

BAYER-Tochter übernimmt SEEDEX

Die BAYER-Tochter NUNHEMS hat den südkoreanischen Saatgut-Anbieter SEEDEX übernommen (siehe auch PFLANZEN & SAATEN).

Konkurrenz aus dem Nahen Osten

Ölförderländer wie Saudi Arabien, Qatar und die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen zunehmend, den wertvollen Rohstoff selbst weiterzuverarbeiten und so ihren Anteil an der Wertschöpfungskette zu erhöhen. Die im Golfkooperationsrat zusammengeschlossenen Staaten wollen bis 2015 ca. 500 Milliarden Dollar in den Ausbau von Förderanlagen und den Aufbau von Chemie-Werken investieren. Damit dürfte für BAYER & Co. eine ernsthafte Konkurrenz erwachsen. Schon jetzt nimmt der saudische Konzern SABIC in der Rangliste der weltgrößten Plaste & Elaste-Unternehmen den sechsten Rang ein.

Global Player Nr. 74: BAYER

Auf der Rangliste der weltweit umsatzkräftigsten Unternehmen verbesserte sich BAYER im Geschäftsjahr 2006 von Platz 75 auf Platz 74. Am heimischen Standort ist der Konzern die Nr. 11.

ÖKONOMIE & PROFIT

Übernahmegerüchte

Mitte August machten Gerüchte die Runde, NOVARTIS habe BAYER als Opfer einer feindlichen Übernahme auserkoren. In der Folge der Spekulationen stieg der Aktienkurs des Leverkusener Multis binnen kurzem um 10 Prozent. Obwohl der Konzern Aufkauf-Gefahren Ernst nimmt und erst jüngst bei einer Investmentbank die Erarbeitung einer Abwehrstrategie in Auftrag gegeben hat, hielten die meisten BeobachterInnen einen solchen Coup von NOVARTIS für eher unwahrscheinlich. Und bisher hat das Schweizer Unternehmen auch noch keine Fakten geschaffen. Warum denn also so viel Rauch um nichts? Die Faz hat dafür zwei Erklärungen: Entweder hat Agro-Riese das Gerücht selbst in die Welt gesetzt, um seinen Börsenwert zu erhöhen, oder aber NOVARTIS lancierte es mit dem Ziel, von anderweitigen Übernahmeplänen abzulenken.

Bye-Bye Wall Street

Mit großem Brimborium hat der Leverkusener Multi im Jahr 2001 die Notierung der BAYER-Aktie an der New Yorker Börse gefeiert. Nun hat der Konzern kleinlaut seinen Abschied von der Wall Street verkündet, was vorher bereits andere bundesdeutsche DAX-Unternehmen wie BASF getan haben. Zu geringes Handelsvolumen, zu hoher finanzieller Aufwand, gab der Pharma-Riese zur Begründung an. BAYER hat vor allem das nach dem ENRON-Skandal eingeführte “Sarbanes-Oxley-Gesetz" zu schaffen gemacht, das für mehr Transparenz sorgen sollte: Die strengen Auflagen zur Informationspflicht drohten immer das eine oder andere schmutzige Geschäf