Presse Info vom 28. Juni 2013

Coordination gegen BAYER-Gefahren

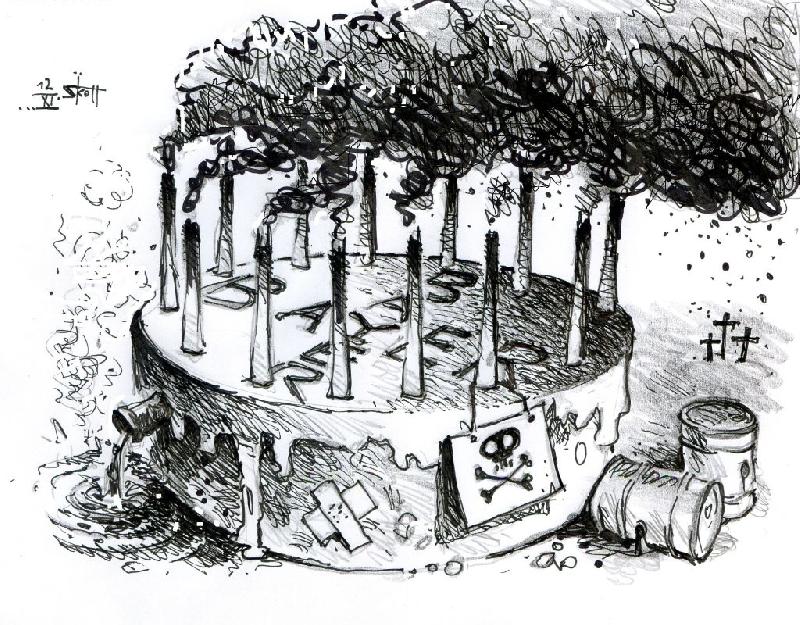

150 Jahre BAYER: Jubiläumsfeier in Leverkusen

Druck auf Belegschaften nimmt beständig zu

Am morgigen Samstag findet in Leverkusen die „größte Geburtstags-Feier in der BAYER-Geschichte“ statt. Nach Aussage des BAYER-Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers ist das Fest ein „großes Dankeschön an alle Beschäftigten und an die Pensionäre“.

Hierzu erklärt Jan Pehrke von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG): „Aus den Worten von Marijn Dekkers spricht der blanke Hohn. Der Konzern hat seine Gewinne auf dem Rücken der Belegschaft erwirtschaftet. Mit immer weniger Beschäftigten macht er mehr und mehr Profit. Sorgten 1990 noch 171.000 Angestellte für einen Umsatz von 20 Milliarden Euro, so brauchte das Unternehmen im vergangenen Jahr für 40 Milliarden Euro nur noch 105.000 MitarbeiterInnen. Dadurch nimmt der Arbeitsdruck beständig zu.“

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren verweist auf die umfangreiche Arbeitsplatzvernichtung infolge von Ausgliederungen, Betriebsverkäufen und Effizienzprogrammen seit der Umstrukturierung des Konzerns zu einer Holding. Allein die Rationalisierungsmaßnahmen zum Amtsantritt von Dekkers haben 4.500 Jobs gekostet. Auch von der vielbeschworenen BAYER-Familie kann schon lange nicht mehr die Rede sein: In den zurückliegenden Jahren schloss der Konzern an den Werksstandorten Bibliotheken, Schwimmbäder, Werkskindergärten und Kaufhäuser und kürzte die Sportförderung drastisch. Und wenn es in den vergangenen 150 Jahren Verbesserungen gab, so erfolgten diese nicht freiwillig, sondern mussten von den Belegschaften, den Anwohnern und der Umweltbewegung mühsam erkämpft werden.

Jan Pehrke erinnert daran, dass bei BAYER eine 2-Klassen-Gesellschaft existiert und dass die relativ hohe soziale Absicherung der deutschen MitarbeiterInnen keinesfalls dauerhaft garantiert ist: „In den USA hat BAYER die Gewerkschaften rücksichtslos aus den Werken gedrängt. Fabriken mit organisierter Arbeiterschaft wurden reihenweise dichtgemacht. Tausende Arbeitsplätze gingen dabei verloren.“ Nur noch fünf Prozent der nordamerikanischen Beschäftigten von BAYER verfügen über Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen. „Der Blick in die USA zeigt, dass BAYER die Belegschaft keineswegs als gleichberechtigten Partner ansieht. Auch in Zukunft werden soziale Errungenschaften mühsam verteidigt werden müssen“, ergänzt Pehrke.

Die CBG führt das ganze Jahr über eine Kampagne zu den Schattenseiten der Konzern-Geschichte. Hintergrundartikel, Karikaturen und Berichte von Protestaktionen finden sich hier.