Großdeutsche Konzernarroganz!

Meine Damen und Herren,

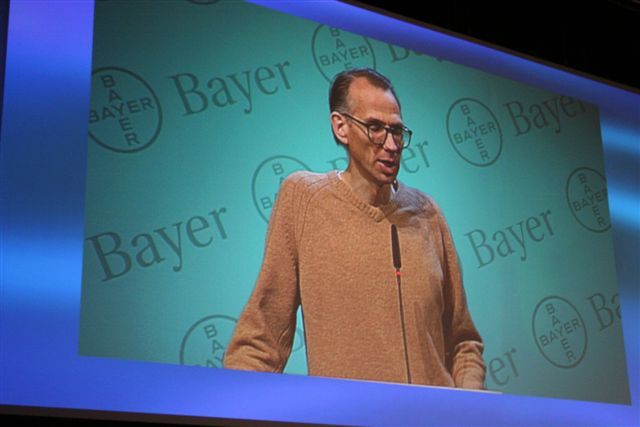

mein Name ist Axel Köhler-Schnura. Ich spreche in eigenem Namen, vertrete aber auch die Coordination gegen BAYER-Gefahren und den Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre.

Meine Damen und Herren,

bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, ein Wort zu dem Stil, wie Herr Dekkers hier heute die Konzerninteressen vertritt. Es ist einfach würdelos, mit welch stereotypen und zynischen Sätzen Herr Dekkers das Leid der Opfer von BAYER-Produkten, die von ihm angerichteten Schäden an der Umwelt, das soziale Elend im Konzern abhandelt. Ist das die Leistung, die für die Millionengehälter der Vorstände zu erbringen ist?

Und noch etwas vorab: Was wir vorhin erleben mussten, als Herr Wenning RednerInnen aus Australien das Mikrofon abstellte und eine junge Frau, deren Vater durch ein BAYER-Medikament zu Tode kam, vom Werkschutz aus dem Saal werfenlassen wollte, nur weil „bei einem deutschen Konzern deutsch gesprochen“ wird, das war Konzernarroganz pur. Und zwar großdeutsche Konzernarroganz.

Bedauerlicher wurde das von einigen AktionärInnen hier im Saal beklatscht. Das ist dem „Dorf Global“ unwürdig.

Herr Dekkers,

Ihre Amtszeit geht zu Ende. Vielleicht erneuern Sie den Code of Conduct der Hauptversammlung und hinterlassen dem BAYER-Konzern endlich ein wenig Weltoffenheit.

Meine Damen und Herren,

nun aber zu meinem heutigen Anliegen. Wir hören und lesen in den Medien derzeit viel zum 100-jährigen Jubiläum des Ersten Weltkriegs. Nur vom BAYER-Konzern, der gerade mit enormem Lärm und Multimillionenaufwand seinen 150. Geburtstag feierte, hören wir nichts dazu. Gar nichts. Hier ist es still. Verdächtig still.

Meine Damen und Herren,

es geht beim Ersten Weltkrieg um Verbrechen. Es geht um Konzern-Verbrechen. BAYER trägt entscheidend Verantwortung für Kriegstreiberei, Massensterben und Kriegsgräuel.

Ich kann hier die Rolle und Verantwortung des BAYER-Konzerns bei weitem nicht umfassend darstellen, dazu reichen die paar Minuten Redezeit nicht, doch auf einige Beispiele, wie ich sie auch in meinem Gegenantrag dargestellt habe, möchte ich schon eingehen. Immerhin trug der Erste Weltkrieg entscheidend dazu bei, dass aus den alten „Farbenfabriken BAYER“ einer der berüchtigtsten Chemie-Konzerne der Welt wurde: Die Zehntausenden von Kriegsverletzten ließen BAYERs chemische Pharmaproduktion explodieren; die Chemiewaffen legten den Grundstein für die BAYER-Pestizidproduktion; die fehlenden Importe auf Grund des Kriegsembargos erzwangen synthetische BAYER-Lösungen aller Art.

Der damalige BAYER-Generaldirektor Carl Duisberg jubelte im Juli 1915: „Sähen Sie jetzt einmal, (...) wie wir fast nichts mehr als Kriegslieferungen ausführen (...), so würden Sie Ihre helle Freude haben.“

Meine Damen und Herren,

wenn im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg von Kampfgasen die Rede ist, dann müssen Sie wissen: Es geht um BAYER, Es war auch hier BAYER-Chef Carl Duisberg persönlich, der die Produktion und den Einsatz von für Menschen tödlichen Abfallstoffen durchsetzte. Er nahm dabei den Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung wissentlich in Kauf, die den militärischen Einsatz von Giftgas seit 1907 verbot.

Selbst bei Giftgasversuchen war Carl Duisberg persönlich anwesend, er pries dabei den chemischen Tod begeistert: „Die Gegner merken gar nicht, wenn Gelände damit bespritzt ist, in welcher Gefahr sie sich befinden und bleiben ruhig liegen, bis die Folgen eintreten.“ Ohne jeden Skrupel trieb Duisberg bei ausschließlich der Profit. Er forderte den Einsatz auch der giftigsten Stoffe.

Meine Damen und Herren,

insgesamt geht die historische Forschung von 60.000 Toten des von Deutschland auf Initiative von BAYER begonnenen Gaskrieges aus.

Meine Damen und Herren,

doch nicht genug: BAYER steht im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg auch für die Erfindung der Zwangsarbeit. Es war erneut der BAYER-Vorstandschef Carl Duisberg, der dafür sorgte, dass rund 60.000 Belgier deportiert und zu Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Was übrigens unmittelbar zu großen internationalen Protesten führte. Was aber wiederum Carl Duisberg nicht anfocht. Er plädierte dafür, die Arbeitsmöglichkeiten und die Lebensmittel in Belgien zu rationieren, um die „Arbeitslust“ der Belgier in Deutschland zu steigern.

Und so ging es weiter. Bis 1918 mischte sich die Führung von BAYER in alle kriegswichtigen Belange ein. Carl Duisberg trat für den unbeschränkten U-Boot-Krieg, die völkerrechtswidrige Bombardierung Englands sowie die Annexion von Belgien und Nordfrankreich ein. Auch forderte er „deutschen Lebensraum“ in Polen und Russland.

Als die Reichsregierung mit zunehmender Kriegsdauer begriff, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war und dass Friedensverhandlungen aufgenommen werden sollten, fürchtete man bei BAYER nichts als ein Ende der Kriegsprofite. Zusammen mit der militärischen Führung forderte Carl Duisberg daher im Februar 1917 die Entlassung von Reichskanzler Theobald von Bethmann: „Wenn es zum Gegensatz käme, entweder Hindenburg oder Bethmann, die Beseitigung Bethmanns wäre sicher (...). Wir sind ganz auf Krieg und Gewalt eingestellt, und das Beste wäre, wenn diese Sachlage auch äußerlich zum Ausdruck käme, dass der Marschall auch Kanzler wäre (...). Denn jetzt ist Politik gleich Krieg und Krieg gleich Politik.“ Wenig später wurde der Reichskanzler tatsächlich entlassen. Friedensverhandlungen fanden nicht statt.

Meine Damen und Herren,

bei all diesen und noch mehr Kriegsverbrechen war es kein Wunder, dass sich BAYER-Chef Carl Duisberg nach dem furchtbaren Untergang der Welteroberungspläne der Konzerne auf den Auslieferungslisten der Alliierten wiederfand und eine Anklage als Kriegsverbrecher fürchten musste. Im Ergebnis wurden in den USA die Tochterfirmen von BAYER enteignet. Dem Konzern wurde in weiten Teilen der Welt das BAYER-Kreuz als Markenzeichen entzogen. Erst 1994 konnte BAYER bekanntlich seine Marke in den USA wieder zurückkaufen.

Herr Dekkers,

wann endlich öffnen Sie die Archive für die konzernunabhängige Forschung? Seit 36 Jahren, seit 1978 bereits. Wenn über Umsätze und Gewinne gesprochen wird, muss auch über die Kehrseiten dieser Gewinne gesprochen werden.

Herr Dekkers,

der Beginn des Ersten Weltkrieges jährt sich zum 100. Mal. Weshalb entzieht sich BAYER der Auseinandersetzung seiner Verantwortung in diesem Zusammenhang? In immer mehr Städten wird beispielsweise der Name Carl Duisbergs von den Straßenschildern getilgt. In immer mehr Fällen distanzieren sich Schulen und andere Institutionen von Carl Duisberg. Wann arbeitet BAYER die Verbrechen dieses BAYER-Konzernchefs endlich auf.

Meine Damen und Herren,

es ließen sich noch viele Fragen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht stellen, allein die auf 5 Minuten begrenzte Redezeit erlaubt es nicht.

Deshalb komme ich jetzt zu unseren Gegenanträgen. Die Anträge stellen zusammen mit mir die Coordination gegen BAYER-Gefahren, der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre sowie viele EinzelaktionärInnen, die uns persönlich dazu beauftragt haben.

Zunächst zum Gewinnantrag:

Wir beantragen die Kürzung der Dividende auf 10 Cent je Aktie. Die frei werdenden Gelder sollen verwendet werden

- für Erhalt und Schaffung sicherer Arbeitsplätze und für die Zahlung sozial gerechter Löhne;

- für einen Fonds zum angemessenen Ausgleich von Schäden, die infolge der Geschäftstätigkeit an Mensch und Umwelt eingetreten sind;

- für den umfassenden ökologischen und sozialen Umbau des Konzerns ohne doppelte Standards.

- und schließlich für die Zahlung von Wiedergutmachungen für die Verbrechen von BAYER und des von BAYER mitbetriebenen IG FARBEN-Zusammenschlusses an die Opfer bzw. deren Angehörige und Nachkommen.

Es sei wie jedes Jahr angemerkt, daß wir durchaus auch den völligen Verzicht auf jede Dividendenausschüttung im Sinne der erläuterten Sozial-, Menschenrechts- und Ökologie-Leistungen beantragen würden, doch nach der Lage der Gesetze ist das nicht möglich.

Meine Damen und Herren,

wir stellen weiterhin die Anträge, den Vorstand nicht zu entlasten und auch dem Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern. Wir begründen diese Nicht-Entlastungen damit, dass beide Gremien ihrer Verantwortung im dargelegten Sinne in keiner Weise gerecht wurden und uns zudem hier im Saal in die Irre führen.

Und schließlich haben wir mit Christiane Schnura, eine der GründerInnen der Coordination gegen BAYER-Gefahren und eine angesehene Aktivistin für Arbeitsrechte, eine Gegenkandidatin zu den Kandidaten des Vorstands aufgestellt.

Meine Damen und Herren,

bitte lassen Sie sich nicht von Geld und Dividende leiten. Sie tragen als AktionärInnen Verantwortung für die gesellschaftlichen und ökologischen Folgen der Tätigkeit dieses Konzerns. Stimmen Sie deshalb bitte mit uns bei ALLEN Anträgen mit NEIN. Stärken Sie so mit ihren Aktien das wichtige Signal für soziale Sicherung, Umweltschutz und Menschenrechte.

Sollten Sie die HV vorzeitig verlassen, aber dennoch mit uns stimmen wollen, so lassen Sie bitte Ihre Aktien nicht von BAYER unten am Ausgang vertreten, sondern von uns. Lassen Sie sich auch nicht von BAYER-Mitarbeitern bedrängen, die Ihnen die Stimmrechte abfordern, wenn Sie den Saal verlassen. Es ist Ihr gutes Recht, uns Ihre Stimmrechte zu übertragen. Sie finden uns hier vorne, von Ihnen aus gesehen links.

Vielen Dank.