AKTION & KRITIK

XARELTO in der Kritik

Bereits seit längerem weist die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) auf die Risiken und Nebenwirkungen von BAYERs neuem Gerinnungshemmer XARELTO hin, den der Leverkusener Multi mit enormem Werbeaufwand in den Markt drückt. So verzeichnete das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) im Jahr 2012 58 Meldungen über Todesfälle und 750 über schwere Nebenwirkungen wie Blutungen. Im September 2013 griff der Spiegel die Kampagne auf und löste damit ein großes Medien-Echo aus. „BAYER in der Kritik“ und „Nebenwirkungen bei BAYERs Hoffnungsträger“ lauteten etwa die Schlagzeilen. Das BfArM, das bis Ende August 2013 bereits 72 Meldungen über Todesfälle und 968 über schwere Nebenwirkungen vorliegen hatte, versuchte trotzdem, das Gefährdungspotenzial kleinzureden. „Wir sehen keine neuen Gefahren und keinen Anlass für eine neue Risiko-Bewertung“, verlautete aus der Behörde. Sie suchte die Schuld für die vielen unerwünschten Arznei-Effekte vielmehr bei den MedizinerInnen: „Erfahrungen seit Markteinführung deuten darauf hin, dass nicht alle verordnenden Ärzte die Fachinformation hinsichtlich des Managements von Blutungsrisiken gut genug kennen“, hielt das Bundesinstitut fest. Und der Leverkusener Multi sagte das, was er immer sagt, wenn er auf Hauptversammlungen oder anderswo mit Gesundheitsschäden konfrontiert ist, die seine Medikamente verursacht haben: „Am positiven Nutzen/Risiko-Profil hat sich nichts geändert“. Geändert hat sich allerdings jetzt das Markt-Umfeld für XARELTO. Kliniken und MedizinerInnen beginnen, den Versprechungen von BAYERs Pharma-DrückerInnen zu misstrauen und verschreiben das Mittel nicht mehr ganz so exzessiv. Allzu große Einnahme-Verluste oder gar ein Verbot der Arznei hat der Global Player jedoch nicht zu befürchten.

USA: Kritik an GAUCHO & Co. wächst

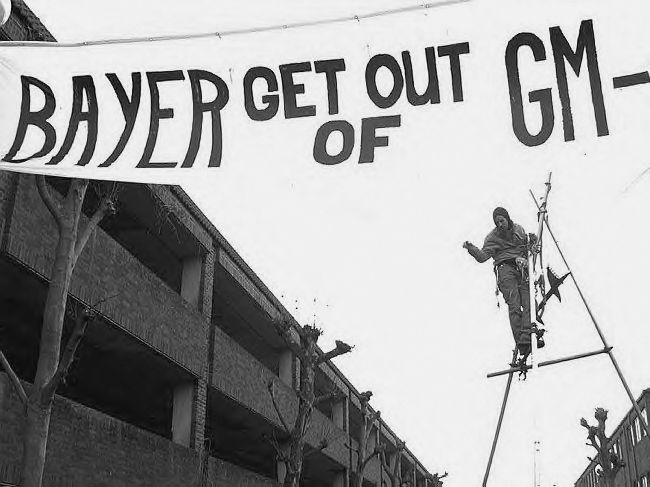

Im Frühjahr 2013 hatte die von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) mitinitiierte Kampagne für das Verbot der bienengefährlichen BAYER-Pestizide GAUCHO und PONCHO endlich Erfolg: Die EU verkündete einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Bann für die wichtigsten Anwendungsbereiche. Und jetzt wird die Luft für die beiden zur Gruppe der Neonicotinoide gehörenden Ackergifte auch in den USA dünner. In einem Offenen Brief forderten die großen Umweltverbände des Landes Präsident Barack Obama auf, das Ausbringen der Substanzen zu untersagen. Dabei stützten die Organisationen sich unter anderem auf eine Untersuchung des niederländischen Toxikologen Dr. Henk Tennekes, welche die CBG erstmals veröffentlicht hatte. Darüber hinaus führte die „Washington European Society“ eine Veranstaltung zu dem Thema durch, für welche die Coordination ebenfalls Input geliefert hatte.

BAYER: Kein Problem mit Importkohle

Der Leverkusener Multi setzt zur Energie-Gewinnung immer mehr billige Import-Kohle ein (SWB 3/13). Doch der Preis ist hoch, denn der Abbau findet unter katastrophalen Bedingungen statt und hat verheerende soziale und ökologische Folgen. So vertreiben die Minen-Besitzer in Kolumbien, woher BAYER jährlich ca. 40.000 Tonnen bezieht, die indigene Bevölkerung von ihrem Land, um die Reservoirs erschließen zu können. Die Förderung selber verschleißt dann durch das Abpumpen, das Waschen des „schwarzen Goldes“ und die Bindung des Staubes enorme Mengen reinen Wassers und verunreinigt im Gegenzug die Flüsse und das Grundwasser mit Sulfat, Schwefelsäure, Schwermetallen und Selen. Eine zusätzliche Belastung stellen die trotz des massiven Wasser-Einsatzes freigesetzten Kohle-Partikel dar, die sich wie ein Schleier über die Abbau-Region legen und die Atemorgane der Menschen angreifen. Darüber hinaus beschäftigen die Firmen ihre Angestellten zu den prekärsten Bedingungen und setzen Beschäftigten-VertreterInnen unter Druck. Sie gaben sogar schon Morde an GewerkschaftlerInnen in Auftrag. Aus all diesen Gründen hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne gestartet. Das BUSINESS AND HUMAN RIGHTS CENTRE hat diese aufgegriffen und das Unternehmen mit kritischen Fragen zu dem Komplex konfrontiert. Dieses beschwichtigte umgehend: „Unser Kohlehändler hat uns versichert, dass er nur mit solchen Partnern in Geschäftsverbindungen tritt, welche die Tests bestanden haben“. Viel mehr Worte fand der Global Player in seiner Antwort allerdings zur CBG. Der Konzern warnte das Centre in bösen Worten vor der Coordination. Besonderen Anstoß nahm der Pharma-Riese an der Absicht des Netzwerkes, BAYER unter soziale Kontrolle stellen zu wollen.

Konzerne aus den Schulen!

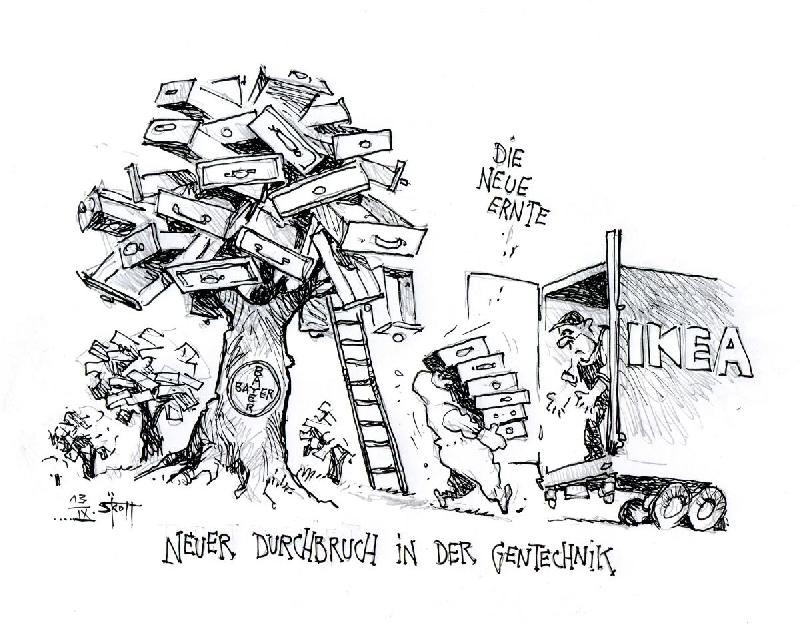

BAYER & Co. nehmen zunehmend Einfluss auf die Schulen. Sie stellen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, prämieren Bildungseinrichtungen mit einem besonders konzern-kompatiblen Lehr-Angebot und halten Weiterbildungsangebote für LehrerInnen bereit. Darum hat die Initiative LOBBYCONTROL eine Kampagne gegen die pädagogischen Umtriebe der Unternehmen gestartet. In ihrer Broschüre „Lobbyarbeit an Schulen“ kritisiert die Organisation in diesem Zusammenhang auch die von BAYER unterhaltenen SchülerInnen-Labore, da sie mit „inhaltlicher Einflussnahme“ einhergehen und beispielsweise die Gentechnik propagieren.

Konzerne aus den Unis!

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) führt seit einiger Zeit einen Prozess, um Einzelheiten über den geheimen Pharma-Kooperationsvertrag zu erfahren, den BAYER mit der Kölner Universität geschlossen hat. Die Coordination fürchtet nämlich eine Ausrichtung der Arznei-Forschung auf Profit, eine Entwicklung von Präparaten ohne therapeutischen Mehrwert, eine Verheimlichung negativer Studienergebnisse und einen Zugriff des Konzerns auf geistiges Eigentum der Hochschul-WissenschaftlerInnen. Diese Sorge treibt auch andere um. So haben schweizer WissenschaftlerInnen die Zusammenarbeit der Universität Zürich mit dem Geldhaus UBS zum Anlass genommen, den Zürcher Appell zur initiieren. „Als Staatsbürger, Forscherinnen, Wissenschaftler und Studierende appellieren wir an die Leitung der Universitäten und an alle Bildungsverantwortlichen im In- und Ausland, dem kostbaren und von der Verfassung geschützten Gut der akademischen Freiheit und Unabhängigkeit Sorge zu tragen und das wissenschaftliche Ethos nicht mit problematischen Kooperationen zu gefährden“, heißt es in dem Aufruf.

Piraten wollen Transparenz

Die nordrhein-westfälische Landtagsfraktion der Piraten-Partei hat – in Zusammenarbeit mit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) – nicht nur zwei Anfragen zur umstrittenen Kooperation BAYERs mit der Kölner Hochschule (s. o.) gestellt, der Kasus fand vermittelt auch Eingang in ihren Gesetzentwurf zu Transparenz und Informationsfreiheit. So heißt es in dem Schriftstück: „Der Veröffentlichungspflicht unterliegen zwischen Hochschulen des Landes und Dritten geschlossene Verträge, insbesondere Kooperations- und Drittmittel-Verträge, hinsichtlich der Vertragspartner, der Vertragslaufzeit und des Finanzvolumens.“

Menschenrechtsverstöße ahnden!

Der Leverkusener Multi hat in seiner Geschichte vielfach gegen Menschenrechte verstoßen. Er benutzte Menschen aus der „Dritten Welt“ ohne deren Wissen als Versuchskaninchen für neue Pharma-Produkte, übte Druck auf GewerkschaftlerInnen aus und bediente sich der Kinderarbeit. Um solche Rechtsverstöße der Global Player besser ahnden zu können, hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vor einiger Zeit „Guiding Principles on Business and Human Rights“ verabschiedet. Diese Leitlinien sehen auch die Einrichtung von Klage-Möglichkeiten in den Ländern vor, in denen die Konzerne ihre Stammsitze haben. Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten daraufhin angehalten, eigene Aktionspläne zu erstellen. Während Nationen wie die Niederlande schon ihre Gesetze geändert und Beschwerdestellen eingerichtet haben, tat die Bundesrepublik bisher nichts dergleichen. Deshalb haben die Grünen den Antrag „Transnationale Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft ziehen“ in den Bundestag eingebracht, in dem die Partei die Bundesregierung auffordert, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen und einen rechtlichen Rahmen zur Ahndung von Menschenrechtsverletzungen durch die Multis zu schaffen.

Studentenwerk hält zu Duisberg

Am 29. September 2011 jährte sich der Geburtstag des langjährigen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg zum 150. Mal. Da zahlreiche mediale Ständchen für den Mann drohten, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörderkonzerns IG FARBEN hatte, rief die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne ins Leben. Sie forderte anlässlich des Jahrestags die Umbenennung von Straßen und Schulen, die Duisbergs Namen tragen, sowie den Entzug der Leverkusener Ehrenbürgerschaft (siehe SWB 1/12). Davon inspiriert, appellierte eine Marburgerin an das dortige Studentenwerk, eine andere Bezeichnung für das StudentInnen-Wohnheim „Dr. Carl-Duisberg-Haus“ zu finden. Die Einrichtung entschied sich zwar dagegen, brachte aber zumindest eine Gedenktafel mit Informationen zur umstrittenen Vita des Chemikers an und dankte der Frau für ihr Engagement. „Gern möchte ich Ihnen, auch im Namen des Verwaltungsrats, für den Anstoß zu einer sehr kritischen Diskussion um die Person Dr. Carl Duisberg danken“, hieß es in dem Schreiben.

KAPITAL & ARBEIT

BMS: BAYER streicht 700 Jobs

Bereits vor sechs Jahren hatte der Leverkusener Multi seiner Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) Rationalisierungsmaßnahmen verordnet. Er verpflichtete den Plaste-Bereich auf ein Rendite-Ziel von 18 Prozent. Ein 300 Millionen Euro schweres Sparprogramm, das unter anderem die Vernichtung von 1.500 Arbeitsplätzen – ein Zehntel aller Stellen in diesem Bereich – umfasste, war die Folge. Nach Ausbruch der Finanz-Krise erhöhte der Vorstand die Vorgabe dann noch einmal um 50 Millionen Euro, was unter anderem das Schicksal der in Krefeld angesiedelten Forschungsabteilung besiegelte. Und jetzt sieht der Global Player wieder Handlungsbedarf, da der Gewinn im zweiten Quartal 2013 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28,9 Prozent auf 143 Millionen Euro sank und die Rendite „nur“ noch 9,5 Prozent betrug. Neben den angeblich zu hohen Energie-Kosten macht BAYER-Chef Marijn Dekkers vor allem Überkapazitäten – vor denen die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) angesichts der vielen neuen Anlagen von BAYER & Co. vor allem in China bereits 2008 gewarnt hatte – für die sinkenden Erträge verantwortlich. „Deshalb müssen wir weiter Kosten sparen und noch effizienter werden“, meint BAYER-Chef Marijn Dekkers. Binnen der nächsten vier Jahre will der Konzern 700 Arbeitsplätze vernichten, 180 davon in der Bundesrepublik, obwohl die Aufwändungen für Personal nur 20 Prozent der Gesamtkosten von BAYER MATERIAL SCIENCE ausmachen. Und was der Holländer „kleine Anpassungen in den Strukturen“ nennt, bezeichnet der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas de Win als „nicht nachvollziehbar und mehr als bedenklich“. Besonders kritisiert der Gewerkschaftler die Ankündigung, das in den Planungen schon weit vorangeschrittene Projekt eines neuen MDI-Werkes in Brunsbüttel vorerst auf Eis zu legen, das die CBG wegen des hohen Ressourcen-Verbrauchs und der massenhaften Verwendung von hochgiftigem Phosgen ablehnt. Zudem missbilligt er das Vorgehen des Vorstands, die Ausgaben für Forschung & Entwicklung an der Leistungskraft der einzelnen Sparten zu bemessen, weil das für BMS de facto eine Kürzung bedeutet. „Dies kann aus Sicht des Betriebsrates die Perspektive eines Unternehmens grundsätzlich in Frage stellen“, so de Win. BAYER-Chef Marijn Dekkers betont zwar immer wieder, die Kunststoff-Sparte nicht verkaufen zu wollen, aber die jüngsten Entwicklungen dürften die Diskussion noch einmal befeuern, zumal der Ober-BAYER auch vorher schon gegenüber Investoren stets die Leistungskraft der beiden anderen Konzern-Sparten herausgehoben hatte. So warb er mit den Worten für den Global Player, dass „ein erheblicher Teil unserer Finanz-Ergebnisse durch unsere zwei LifeScience-Geschäfte angetrieben“ werde. Finanz-AnalystInnen fordern schon seit Jahr und Tag von dem Unternehmen, sich von der Kunststoff-Fertigung zu trennen. Und die Börsen strafen die bisherige Weigerung des Pharma-Riesen, dem Folge zu leisten, regelmäßig mit einem Konglomeratsabschlag. Spätestens wenn die Pillen-Abteilung vor der Möglichkeit steht, sich mit einem attraktiven Zukauf zu verstärken, sehen BeobachterInnen das Schicksal der Plaste-Produktion als besiegelt an.

BAYER gliedert Arznei-Tests aus

Der Leverkusener Multi führt Medikamenten-Tests der Phasen I bis IIa in Zukunft nicht mehr selbst durch, sondern betraut die CRS CLINICAL RESEARCH SERVICES mit dieser Aufgabe. Der Pharma-Riese vernichtet durch diese Maßnahme 23 Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns: Die Beschäftigten der BAYER-Studienzentren in Wuppertal und Berlin wechseln zu CRS. „Indem die gesamte Frühphasen-Entwicklung als Paket an einen einzigen Partner vergeben wird, versuchen die Arznei-Entwickler Entwicklungszeiten zu verkürzen und so Kosten zu optimieren“, erläutert CRS-Manager David Surjo die Motive. BAYER beschränkt sich künftig auf die Konzeption und Überwachung der klinischen Prüfungen. Die Qualität der Tests, um die es eh schon nicht allzu gut bestellt ist (siehe DRUGS & PILLS), dürfte damit weiter abnehmen, denn die Pharma-Dienstleister stehen unter dem Erfolgsdruck, möglichst viele Pillen ihrer Auftraggeber durch die Erprobungsphasen zu bringen. Da CRS & Co. manche Pillen-Studien der ersten Phasen bereits mit ProbandInnen durchführen, setzen diese sich so einem erhöhten Risiko aus, das später dann auch die PatientInnen tragen müssen.

Der Weg des Titandioxids

Der Leverkusener Multi trennte sich im Zuge der „Konzentration auf das Kerngeschäft peu à peu von seiner Titandioxid-Produktion. 1998 überführte er die Uerdinger Fabrik in ein gemeinsam mit KERR-MCGEE betriebenes Joint Venture. 2001 übernahm das US-amerikanische Unternehmen das Geschäft ganz. 2006 dann gliederte es selber den Bereich in eine eigenständige Gesellschaft aus, die 2009 Insolvenz anmelden musste. 2012 schließlich verkaufte der Insolvenzverwalter die inzwischen unter dem Namen CRENOX firmierende Fertigungsstätten an BAYERs einstmaligen Konkurrenten SACHTLEBEN. Und mit diesem zum US-Konzern ROCKWOOD gehörenden Betrieb dürften sie bald schon wieder den Besitzer wechseln, denn die Mutter-Gesellschaft will SACHTLEBEN abstoßen. Mit den Nachwirkungen der Titandioxid-Herstellung in Uerdingen haben die Behörden derweil noch immer ihre liebe Mühe. Sie arbeiten nämlich bereits seit vielen Jahren an der Sanierung der Deponie in Rheinberg, in der lange Zeit die Produktionsrückstände von BAYER und SACHTLEBEN gelandet waren (TICKER 2/11).

ERSTE & DRITTE WELT

BAYER zahlt keinen Mindestlohn

BAYERs Saatgut-Tochter NUNHEMS arbeitet in Indien mit Zuliefer-Betrieben zusammen, die ihren Beschäftigten teilweise nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen. Besonders Frauen zählen zu den Benachteiligten. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Wages of Inequality“ von Jacob Kalle und Dr. Davuluri Venketeswarlu, einem langjährigen Kooperationspartner der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN.

POLITIK & EINFLUSS

Dekkers kritisiert Energiewende

BAYER-Chef Marijn Dekkers begründete das Rationalisierungsprogramm (siehe KAPITAL & ARBEIT) für die Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) auch mit Versäumnissen der Politik. „Sie muss mehr tun, um den Innovations- und Investitionsstandort Deutschland zu stärken“, sagte er. Besonders die hohen Energiekosten kritisierte der Holländer. „Deutschland hat mit der Energiewende einen radikalen Wandel eingeleitet. Die Folgen sind erhebliche Wettbewerbsnachteile für die energie-intensiven Industrien“, klagte Dekkers und rechnete vor: „Unser Teilkonzern BMS zahlt heute in Deutschland, hauptsächlich in NRW, doppelt so viel für Strom wie in Amerika.“

US-Lobbykosten: sechs Millionen

In den USA gibt keine Branche so viel Geld für Lobby-Aktivitäten aus wie die Pharma-Industrie. Von 1998 bis 2012 investierte diese 2,5 Milliarden Dollar in die Pflege der politischen Landschaft. Und immer vorne mit dabei: der BAYER-Konzern. Allein 2012 ließ er sich das Antichambrieren 5,8 Millionen Dollar kosten.

BAYERs Mann im US-Kongress

Der US-Kongress muss sich in nächster Zeit durch die halbe Angebotspalette von BAYERs Kunststoff-Geschäft arbeiten. 20 Anträge zur Gewährung bzw. Verlängerung von Zollbefreiungen für BAYOWET, BAYPURE, DISFLAMOLL, CRELAN, DESMODUR und andere Stoffe liegen ihm nämlich vor. Geschrieben hat sie alle der republikanische Politiker Tim Murphy. Andere Aktivitäten hat er hingegen kaum entfaltet. „Es scheint fast so, als ob Tim Murphy BAYER im US-Kongress repräsentiert“, hält die Website thatsmycongress.com deshalb fest. Allzu teuer kam den Global Player das nicht: Etwas über 14.000 Dollar an Wahlkampf-Hilfe investierte er in den Mann.

Üppige Parteispenden des VCI

Der Leverkusener Multi spendet in der Bundesrepublik nicht selber an politische Parteien, weil das den Eindruck direkt gekaufter Entscheidungen erwecken könnte. Er überlässt den Job lieber dem „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI). Und der hat in der Endphase des Bundestagswahlkampfs 2013 noch einmal kräftig zugelangt. 100.000 Euro überwies er der CDU und 64.000 der FDP. Um den Eindruck der Parteilichkeit etwas zu verwischen, gingen auch SPD und Grüne nicht ganz leer aus. Die SozialdemokratInnen bekamen 50.000 Euro und Trittin & Co. 10.000 Euro.

Schramm leitet Agrar-Verband

Dr. Helmut Schramm, der Geschäftsführer von BAYER CROPSCIENCE, steht seit Mai 2013 dem Industrieverband Agrar (IVA) als Präsident vor.

Lemke neuer Umweltberater

Anfang Mai 2013 berief die Bundesregierung neue UmweltberaterInnen. Unter den Auserwählten befindet sich auch der Meeresforscher Peter Lemke vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut, dem der Leverkusener Multi 2010 den „BAYER Climate Award“ verliehen hatte.

RisikoforscherInnen mit Verbindungen

In der EU läuft zurzeit gerade ein Forschungsprojekt zu den Risiken und Nebenwirkungen der grünen Gentechnologie. Allzu bedenklich dürften die Ergebnisse jedoch nicht ausfallen, denn viele der beteiligten WissenschaftlerInnen haben enge Beziehungen zu konzern-nahen Biotech-Einrichtungen. So gehören einige von ihnen der „International Society for Biosafety Research“ (ISBR) an oder haben Verbindungen zum „International Life Sciences Institute“ (ILSI) – beides Organisationen, die Gelder von MONSANTO, BAYER, SYNGENTA oder anderen Agro-Multis erhalten.

Kraft bei BAYER in Berkeley

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft besuchte das BAYER-Werk im US-amerikanischen Berkeley. Im Schlepptau hatte die Politikerin eine 28-köpfige Delegation, die aus VertreterInnen der Landesregierung, BeraterInnen und JournalistInnen bestand. Dem Leverkusener Multi zufolge interessierte sich die Sozialdemokratin vor allem für die Möglichkeiten, BAYER & Co. durch Bildungsprogramme und andere Fördermaßnahmen NaturwissenschaftlerInnen zuzuführen, während der Agro-Riese sich als politischer Wohltäter in Szene zu setzen versuchte, der die umliegenden „Gemeinden in Umwelt-, Bildungs- und sozialwirtschaftlichen Belangen unterstützt“.

Duin bei BAYER

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte sich gegen BAYERs Plan ausgesprochen, in Dormagen eine Anlage zur Produktion des Kunststoffes TDI zu errichten, weil diese nicht dem neuesten Stand der Technik entspricht. So ummantelt der Multi die Fertigungsstätte nur mit Blech statt mit Beton. Zudem verzichtet der Konzern auf den Einbau einer Schutzwand, die bei einer Explosion mit nachfolgendem Phosgen-Austritt neutralisierendes Ammoniak freisetzen könnte. Auch der hohe Ressourcen-Einsatz, das Fehlen von „Worst Case“-Szenarien sowie die Verwendung hochgefährlicher Zwischenprodukte wie Phosgen sprechen gegen das Projekt. Der CBG gelang es allerdings nicht, sich mit ihren Einwänden durchzusetzen. Die Bezirksregierung winkte das Vorhaben durch, und der Leverkusener Multi begann mit dem Bau. Ende Juli 2013 feierte er nun Richtfest und durfte dazu als Ehrengast den nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Garrelt Duin begrüßen. „Mit der Investition in die TDI-Anlage hat sich BAYER bewusst entschieden, den Chemie-Standort Nordrhein-Westfalen zu stärken. Das zeigt, dass wir in unserem Land hoch attraktiv für eine erfolgreiche Industrie sind. Wir müssen daran arbeiten, dass das so bleibt“, hielt der SPD-Politiker in seiner Rede fest.

EU gegen Nutzen-Bewertungen

BAYER & Co. haben jede Menge Medikamente ohne ausreichende Wirksamkeitsnachweise in ihrer Produkt-Palette. Damit diese Pillen die Etats der Krankenkassen nicht mehr über Gebühr belasten, gibt es hierzulande seit 2011 eine unabhängige Kosten/Nutzen-Bewertung von Arzneien. Die Pharma-Riesen hatten sich mit aller Macht gegen eine solche Einrichtung gewehrt, konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Jetzt allerdings kommt Unterstützung aus Brüssel. Die EU-Kommission legte nämlich einen Richtlinien-Entwurf vor, der solche Nachprüfungen von Pharmazeutika verbietet – und die LobbyistInnen der Konzerne dürften fleißig daran mitgeschrieben haben.

EU will Arznei-Tests erleichtern

Die Pillen-Riesen lagern immer mehr Arznei-Tests in ärmere Länder aus. Dort winken günstigere Preise, ein großes Reservoir an ProbandInnen und eine mangelhafte Aufsicht. Die Folge: Immer wieder kommt es zu Todesfällen. Allein in Indien starben 2011 20 Menschen bei Erprobungen von BAYER-Medikamenten. Die EU will diesen Outsourcing-Trend stoppen und die Pharma-Konzerne mit laxeren Vorschriften für Medikamenten-Prüfungen wieder in heimische Gefilde locken. So sah ein Verordnungsvorschlag vor, klinische Studien künftig ohne vorherige Begutachtung durch Ethik-Kommissionen stattfinden zu lassen. Nach massiven Protesten musste dieser Passus wie noch so manch anderer allerdings wieder aus dem Entwurf verschwinden. Aber es stehen noch genug heikle Punkte in dem Papier. Beispielsweise soll es in Ausnahmefällen möglich sein, Pillen-Erprobungen ohne informiertes Einverständnis der ProbandInnen durchzuführen. Auch die Auflagen zur Transparenz bleiben Stückwerk. Die vorläufige Fassung der Richtlinie schreibt zwar grundsätzlich die Veröffentlichung von Pharmazeutika-Studien vor, aber das Publizieren der sehr aussagekräftigen Rohdaten möchte sie den Unternehmen weiterhin ersparen. Das ist ganz im Sinne des Leverkusener Multis, der sich lediglich dafür ausspricht, der Öffentlichkeit die Test-Ergebnisse „auf geeignete Art und Weise“ zu präsentieren. Im Oktober 2013 befasst sich das EU-Parlament mit dem Paragrafen-Werk.

PROPAGANDA & MEDIEN

BAYER finanziert Bienen-Studie

Mit allen Mitteln versuchen BAYER, BASF und SYNGENTA, ihre Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide von dem Vorwurf zu entlasten, sie würden das Bienensterben befördern. Beispielsweise finanzierten sie im großen Stil Entlastungsstudien. In Österreich stiegen die Konzerne mit 115.000 Euro in eine schon laufende Untersuchung des österreichischen Umweltministeriums ein und schafften es so, ihr die kritische Ausrichtung zu nehmen. So wusste die Expertise auf einmal von „Bienenschäden, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durch insektizide Beizmittel verursacht waren“. Und zu einem ähnlichen Resultat kam die ebenfalls von den Agro-Riesen gesponserte Studie „Bienengesundheit in Europa – Zahlen und Fakten 2013“ der italienischen Universität „Cattolica del Sacro Cuore“. Aber es nützte alles nichts: Ende April 2013 zog die EU GAUCHO und andere Agro-Chemikalien vorerst aus dem Verkehr (siehe Ticker 3/13).

Blühstreifen gegen Bienensterben?

Durch die Diskussion um die Risiken und Nebenwirkungen der industriellen Landwirtschaft im Allgemeinen und der bienentötenden Wirkung der BAYER-Pestizide GAUCHO und PONCHO im Besonderen sah sich der Leverkusener Multi zu Reaktionen gezwungen. In Tateinheit mit SYNGENTA legte er einen Aktionsplan vor, der unter anderem auch die Anlage von Ackerrand-Streifen mit pollen-reichen Blütenpflanzen umfasste. Hier sollten die Bienen Asyl finden, wenn GAUCHO & Co. die Äcker heimsuchten. Am Oberrhein bei Bühl, wo der Agro-Riese gemeinsam mit dem „Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz“ und dem „Institut für Agrar-Ökologie und Biodiversität“ einen Feldversuch gestartet hat, halten sich die Erfolge jedoch in Grenzen. Die Artenvielfalt ist durch die Naturreservate nicht gestiegen, lediglich bei den Unkräutern gibt es Zuwachs. Der für die Grünen im Bundestag sitzende Agrar-Experte Harald Ebner hält das Ganze nicht nur deshalb für ein „Herumdoktern an Symptomen“. Und das Urteil der ImkerInnen fällt noch harscher aus. „Auf der einen Seite vergiften sie Bienen, auf der anderen wollen sie sich für den Umweltschutz engagieren“, kritisiert etwa Dorle Raimann.

ASPIRIN-Sozialpreis verliehen

Seit einiger Zeit versucht der Leverkusener Multi, sich ein soziales Image zu verschaffen. Zu diesem Behufe hat er die Düsseldorfer PR-Agentur KETCHUM PLEON engagiert. Diese dachte sich für den Konzern dann unter anderem den ASPIRIN-Sozialpreis aus. In diesem Jahr erhielt die „Katholische Stiftung Marienheim Aachen-Brand die zweifelhafte Auszeichnung für ihr Projekt „Generationsbrücke Deutschland“.

Saalfrank neue Schirmherrin

BAYERs BEPANTHEN-Kinderförderung unterstützt seit längerem das Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“, das dem evangelikalen Verband „Deutsche Evangelische Allianz“ angehört, sowie Freizeitförderprogramme und Sozialforschungsprojekte. Und damit das SozialarbeiterInnen-Image, das sich der Konzern mit diesen milden Gaben schaffen will, eine größere Verbreitung findet, hat das Unternehmen jetzt die aus umstrittenen Privatfernseh-Formaten bekannte Pädagogin Katharina Saalfrank als Schirmherrin eingekauft.

Ballack neuer Schirmherr

BAYERs gemeinsam mit der „Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe“ initiierte Kampagne „Rote Karte dem Schlaganfall“ wirbt für Vorbeuge-Maßnahmen im Allgemeinen und für den umstrittenen Gerinnungshemmer XARELTO (siehe AKTION & KRITIK) im Besonderen. Einen Prominenten, welcher der PR-Aktion mediale Aufmerksamkeit verschaffen soll, hat der Leverkusener Multi auch verpflichten können: Der ehemalige Fußball-Profi Michael Ballack fungiert als Schirmherr.

BAYERs Pharma-VertreterInnen lügen

„Die Hersteller haben sich selbst strenge Regeln für die Kooperation mit Ärzten auferlegt“, stellt BAYER-Sprecher Herbert Schäfer fest. Und bei MedizinerInnen-Besuchen hielten sich die Pharma-ReferentInnen an das Arzneimittel-Gesetz als Richtschnur, so Schäfer. Die Praxis in den Praxen sieht allerdings anders aus. So überreichen Pillen-DrückerInnen des Leverkusener Multis DoktorInnen gerne Kästchen des Konzerns mit Erkältungstests, ASPIRIN sowie Antibiotika und verweisen dabei darauf, LungenfachärztInnen hätten die Sets bereits in ihre Behandlungsrichtlinien übernommen. Der Mediziner Michael Freitag prüfte das nach – und fand keinerlei Belege dafür.

„Tag der Offenen Tür“ in Gatersleben

„Der Biotechnologie-Park Gatersleben ist eine der modernsten Infrastruktur-Einrichtungen rund um die Pflanze“, heißt es in der Eigenwerbung. Das „Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen-Forschung“ hat dort seinen Sitz, und natürlich darf auch BAYER nicht fehlen. Der Leverkusener Multi betreibt an dem Standort sein Weizenforschungszentrum. Und da all das Herumdoktern an den Ackerfrüchten nicht in dem besten Ruf steht, haben BAYER & Co. den 8. Juni 2013 zum „Tag der Offenen Tür“ erklärt, um ihre Labore und Gewächshäuser herzuzeigen und auf diese Weise zu versuchen, dem Akzeptanz-Problem entgegenzuwirken.

TIERE & ARZNEIEN

USA: 23.000 Bakterien-Tote

1.734 Tonnen Antibiotika landeten nach Angaben der Bundesregierung 2011 in den Tier-Ställen. Pharmazeutika aus der Gruppe der Fluorchinolone, zu denen BAYERs BAYTRIL zählt, waren mit acht Tonnen dabei. Der massenhafte Einsatz dieser Mittel in der Massenzucht fördert die massenhafte Entwicklung resistenter Erreger. In den menschlichen Organismus gelangt, können diese Krankheiten auslösen, gegen die Antibiotika dann nicht mehr wirken. Auch die zu sorglose Verschreibung von CIPROBAY und anderen Antibiotika in der Humanmedizin trägt zu dieser Gefährdungslage bei. Die US-amerikanische Regierung hat die Gesundheitsrisiken jetzt erstmals wissenschaftlich untersuchen lassen. Und die Zahlen des „Centers for Disease Control and Prevention“ sind erschreckend: Jedes Jahr sterben in den Vereinigten Staaten 23.000 Menschen an Infektionen, die Bakterien ausgelöst hatten, gegen die kein Kraut mehr gewachsen war.

DRUGS & PILLS

Zeugungsunfähig durch NEBIDO & Co.

Mit großer Anstrengung arbeitet der Leverkusener Multi daran, die „Männergesundheit“ als neues Geschäftsfeld zu etablieren und seinen Potenzpillen und Hormon-Präparaten neue und nur selten zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. So hat der Pharma-Riese die Krankheit „Testosteron-Mangel“ erfunden und sie zu „männlichen Wechseljahresstörungen“ erhoben, um seine Hormon-Pillen an den Mann zu bringen. Und er hat viele Kranke dazu gefunden. Allein in den USA stiegen die Verordnungen seit 1993 um rund 500 Prozent. Allerdings hat das gerade für die Männlichkeit beträchtliche Folgen. Nach einer Studie einer ForscherInnen-Gruppe um Jared L. Moss von der Universität Knoxville beeinträchtigt das Einnehmen von Testosteron-Pillen die Zeugungsfähigkeit: 65 Prozent der Testosteron-Probanden produzierten nach einem halben Jahr keine Spermien mehr. Zudem beobachteten die WissenschaftlerInnen Schrumpfungen des Hodengewebes und Samenzellen-Missbildungen. Damit fügten sie der langen Liste von Risiken und Nebenwirkungen der Mittel wie Herzinfarkt, Prostata-Krebs, Harntrakt-Schädigungen, Brust-Wachstum, Bluthochdruck, Ödeme, Blutverdickung und Leberschäden einige weitere Einträge hinzu.

Schnellere Zulassung für Riociguat?

BAYER hat in den USA, Europa und Japan einen Zulassungsantrag für eine Arznei zur Behandlung von Lungenhochdruck gestellt. Die Vereinigten Staaten haben dem Medikament wegen angeblich vielversprechender Studien-Daten sogar schon ein schnelleres Genehmigungsverfahren zugebilligt. Der Wirkstoff Riociguat soll in der Lunge ein Enzym stimulieren, das für eine Erweiterung der Blutgefäße sorgt und so die Sauerstoff-Aufnahme verbessert. Der Leverkusener Multi erwartet von dem Mittel einen Umsatz von 500 Millionen Euro im Jahr.

OP-Risiko ASPIRIN

Mit zunehmendem Erfolg vermarktet BAYER ASPIRIN als Mittel zur Schlaganfall- und Herzinfarkt-Prophylaxe. Die massenhafte Verbreitung des „Tausendsassas“ stellt jedoch ein großes Risiko dar. Das Medikament wirkt nämlich blutverdünnend, was Blutungen befördern kann. Besonders bei medizinischen Eingriffen besteht diese Gefahr. Deshalb raten die „Deutsche Fachgesellschaft für Kardiologie“ und die „European Society of Cardiology“ ASPIRIN-PatientInnen, denen eine Operation bevorsteht, mit ihren ÄrztInnen zu besprechen, ob sie das Mittel zeitweilig absetzen sollten.

Kein ASPIRIN gegen Schlaganfälle

Die „Deutsche Fachgesellschaft für Kardiologie“ (DGK) rät davon ab, PatientInnen mit Vorhofflimmern zur Schlaganfall-Prophylaxe ASPIRIN zu verabreichen und empfiehlt stattdessen Medikamente aus der Gruppe der Vitamin-K-Antagonisten wie MARCUMAR. Diese wirken nach Ansicht der DGK nicht nur besser, sie haben auch weniger Nebenwirkungen als das BAYER-Mittel, das häufiger zu Blutungen führen kann. In ihren aktualisierten Leitlinien zur Behandlung von Menschen mit Vorhofflimmern spricht die Fachgesellschaft sich allerdings auch für BAYERs neuen Gerinnungshemmer XARELTO aus, obwohl die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ das Pharmazeutika nur als Ersatz-Medikation bei MARCUMAR-Unverträglichkeit ansieht (siehe auch AKTION & KRITIK).

Kein ASPIRIN gegen Thromboembolien

Auch zur Thromboembolie-Prophylaxe bei PatientInnen mit Vorhofflimmern kann die „Deutsche Fachgesellschaft für Kardiologie“ (DGK) BAYERs ASPIRIN mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure nicht empfehlen. Unter „Abwägung des Blutungsrisikos“ sollte nach Meinung der DGK die Verabreichung von Vitamin-K-Antagonisten wie MARCUMAR oder anderen Gerinnungshemmern „einer Therapie mit Acetylsalicylsäure vorgezogen werden“.

MELIANE-Verkauf bricht ein

Frauen, welche die BAYER-Verhütungsmittel YASMIN, YAZ, MELIANE oder andere Kontrazeptiva der dritten oder vierten Generation einnehmen, tragen ein erhöhtes Risiko, Thromboembolien oder Schlaganfälle zu erleiden. In Frankreich erhob die Geschädigte Marion Larat deshalb Klage gegen den Leverkusener Multi, was große mediale Resonanz fand, wie ihre Eltern auf der letzten BAYER-Hauptversammlung berichten konnten. Die Krankenkassen reagierten prompt und erstatteten die Kosten für die Mittel nicht länger. Dies hatte umgehend Folgen: Die Verschreibungszahlen gingen um 38 Prozent zurück.

Spaniens Krankenkassen meutern

Nicht nur in Frankreich (s. o.), sondern auch in Spanien zahlen die Krankenkassen nicht mehr für die Verhütungsmittel der neuesten Generation. Sie listeten mehrere Mittel aus, darunter zwei BAYER-Produkte. Ausschlaggebend dafür waren allerdings nicht die im Vergleich zu älteren Mitteln erhöhten Thromboembolie-Risiken, die von diesen Kontrazeptiva ausgehen – die drastischen Preise der Pillen führten zu der Entscheidung.

Mehr Konkurrenz für LEVITRA

Im Juni 2013 hat VIAGRA seinen Patentschutz verloren. Der Hersteller PFIZER selber und andere Konzerne bringen deshalb Nachahmer-Präparate des Mittels gegen „erektile Dysfunktion“ zu deutlich niedrigeren Preisen heraus. Das dürfte sich negativ auf das Geschäft des Leverkusener Multis mit seinem Potenz-Präparat LEVITRA auswirken – und so manchen Mann vor dessen Nebenwirkungen wie temporärer Gedächtnisverlust, zeitweilige oder dauerhafte Hörschäden, Sehstörungen bis zum Sehverlust, Schwindel, Höhenangst, Kopfschmerzen, Nasenschleimhaut-Entzündungen, Grippe-Symptome und Gesichtsrötungen bewahren.

NEXAVAR bei Schilddrüsenkrebs?

BAYERs Krebs-Medikament NEXAVAR hat bisher Zulassungen für die Behandlung bestimmter Formen von Nieren- und Leberkrebs erhalten. Dafür genügte es, in den entsprechenden Tests den Nachweis zu erbringen, das Tumor-Wachstum um zwei bis drei Monate hinauszögern zu können. Als Medikament zum Einsatz bei Lungen-, Haut-, Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs scheiterte das Präparat dagegen in den klinischen Prüfungen. Trotzdem versucht BAYER weiterhin mit allen Mitteln, das Anwendungsspektrum der Arznei zu erweitern. So strebt der Konzern im Moment eine Genehmigung für die Indikation „Schilddrüsenkrebs“ an. Er verweist dabei auf Studien-Daten, wonach es der Arznei mit dem Wirkstoff Sorafenib angeblich gelang, die Progression von Krebs-Geschwülsten fünf Monate lang aufzuhalten, was die Behörden dazu bewog, das Prüfverfahren zu beschleunigen. Trotz der bescheidenen Therapie-Erfolge verlangt BAYER für das Krebsmittel eine immense Summe. So kostet NEXAVAR die Krankenkassen 4.200 Euro im Monat. Entsprechend hoch ist der Umsatz des Leverkusener Multis mit dem Mittel, 2012 betrug er 792 Millionen Euro.

Noch mehr STIVARGA-Zulassungen

Der Leverkusener Multi kann in Japan das Anwendungsspektrum seines Krebsmedikamentes STIVARGA erweitern. Bisher für die Behandlung von PatientInnen mit fortgeschrittenem Darmkrebs zugelassen, dürfen MedizinerInnen es jetzt auch bei Magenkrebs und anderen Verdauungstrakt-Tumoren verschreiben. Zurzeit testet BAYER das Präparat mit dem Wirkstoff Regorafenib – eine Weiterentwicklung des NEXAVAR-Stoffes Sorafenib – außerdem noch als Medikament zur Therapie von fortgeschrittenem Leberkrebs. Ein Wundermittel hat der Pharma-Riese mit STIVARGA aber nicht entwickelt. So steigerte die Substanz bei den klinischen Prüfungen die Gesamtüberlebenszeit von Darmkrebs-Kranken gerade einmal um 1,4 Monate und schenkte ihnen bloß eine um 0,2 Monate längere Zeit ohne weiteres Tumor-Wachstum.

MS-Zulassung für Alemtuzumab

Das von BAYER und GENZYME gemeinsam entwickelte Gentech-Medikament LEMTRADA (Wirkstoff: Alemtuzumab) hat eine Genehmigung zur Behandlung einer seltenen Leukämie-Art. Diese PatientInnen stehen jetzt allerdings auf dem Schlauch. Der Leverkusener Multi und die GENZYME-Muttergesellschaft SANOFI haben für das Mittel nämlich eine Zulassung zur Therapie von Multipler Sklerose erhalten und bieten es deshalb für Leukämie-Kranke nicht mehr an. Hintergrund des zunächst unverständlich wirkenden Schachzugs: Nur wenige hundert PatientInnen in Deutschland benötigten das Leukämie-Präparat, die Einnahmen waren dadurch begrenzt. Der Markt für MS-Medikamente hingegen ist weitaus interessanter – allein in Deutschland gibt es rund 130.000 Betroffene, weltweit sind es 2,5 Millionen. Zudem haben die beiden Unternehmen die Möglichkeit, für die Indikation „MS“ einen höheren Arznei-Preis zu berechnen. Aber da ein Wirkstoff für unterschiedliche Anwendungen nicht unterschiedliche Preise haben darf, standen die Konzerne vor einem Problem, denn zu dem früheren Preis versprach die MS-Therapie mit Alemtuzumab keine großen Umsätze. Orientierte sich der Preis hingegen an den üblichen Behandlungskosten von MS, würde er sich für Leukämie-PatientInnen extrem erhöhen, was zwangsläufig KritikerInnen auf den Plan riefe. Und um diesem Dilemma zu entgehen, gaben SANOFI und BAYER das wenig lukrative Anwendungsgebiet „Leukämie“ lieber ganz auf. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN kritisierte dieses Vorgehen scharf. „Wieder einmal wird deutlich, dass für BAYER, SANOFI & Co. allein der Profit zählt. Das PatientInnenwohl ist dabei nachrangig. Nebenbei zeigt sich, dass die Preisbildung von Medikamenten nichts mit den Entwicklungskosten zu tun hat: Ein und dasselbe Medikament kann vollkommen unterschiedliche Preise haben, je nachdem, was sich am Markt durchsetzen lässt“, hieß es in der CBG-Presseerklärung.

Deal mit SEATTLE GENETICS

Der Leverkusener Multi hat sich den Zugriff auf ein neues Verfahren der Krebstherapie gesichert, das von der US-Firma SEATTLE GENETICS stammt. Die „Antikörper-Wirkstoff-Konjugate-Technologie“ soll pharmazeutische Stoffe erst in der Tumorzelle selbst freisetzen und so gesunde Zellen verschonen, so BAYERs Pharma-Manager Andreas Busch. Wenn es dem Leverkusener Multi gelingt, diese Entwicklung zur Serien-Reife voranzutreiben und zum Wirkmechanismus von Medikamenten zu machen, kann SEATTLE GENETICS Zahlungen von bis zu 500 Millionen Dollar erwarten.

Deal mit COMPUGEN

Krebs-Medikamente versprechen auf dem Pharma-Markt die höchsten Renditen. Darum baut der Leverkusener Multi dieses Geschäftsfeld konsequent aus, obwohl sich die Therapie-Erfolge von NEXAVAR & Co. in engen Grenzen halten. Zur Zeit gilt den Immuntherapien das besondere Interesse des Konzerns (siehe FORSCHUNG & LEHRE). Darum sicherte er sich im August 2013 den Zugriff auf eine von dem israelischen Biotech-Unternehmen COMPUGEN entwickelte, auf Antikörpern basierende Form dieser Krebsbehandlungsart. BAYER zahlt COMPUGEN für das Pharmazeutikum, das sich in der vorklinischen Erprobungsphase befindet, zunächst zehn Millionen Dollar. Sollte das Mittel jedoch höhere Test-Stufen erreichen, muss der Konzern weitere Beträge überweisen.

Zweifelhafte Arznei-Tests

Die Pharma-Riesen sieben die Personen, die sich als ProbandInnen für Arznei-Tests zur Verfügung stellen, kräftig aus, damit die Resultate so positiv wie möglich ausfallen. Das ergab eine Untersuchung von Keith Humphreys und seinen KollegInnen, die das Journal of the American Medicine Association veröffentlicht hat. Durchschnittlich fielen 40 Prozent der BewerberInnen durch, obwohl ihr Krankheitsbild den Anforderungen der Studien entsprochen hätte. Auch BAYER bedient sich dieser Praxis. So hat der Leverkusener Multi sich für die Erprobung seines umstrittenen Gerinnungshemmers XARELTO (siehe AKTION & KRITIK) besonders fitte und relativ junge TesterInnen ausgesucht, die noch nie eine Schlaganfall erlitten hatten und auch nicht unter Nieren-Schädigungen litten. Die beiden Mediziner Dr. Matthew Roe und Dr. Magnus Ohman hatten in dem Fachblatt New England Journal of Medicine deshalb starke Zweifel an der Aussagekraft der Prüfungsergebnisse angemeldet.

Angeleitete Leitlinien

Die medinischen Fachgesellschaften legen in ihren Leitlinien die Behandlungsgrundlagen für Krankheiten fest. Jene entsprechen jedoch nicht immer rein wissenschaftlichen Erkenntnissen – viele beteiligte MedizinerInnen haben Beziehungen zur Pharma-Industrie. Der Sozialwissenschaftler Thomas Langer fand allerdings nur in 60 der 297 von ihm untersuchten Leitlinien Angaben zu Interessenskonflikten. Dann aber nicht zu knapp: 680 von 1.379 Personen offenbarten, von den Pillen-Firmen Geld für Vorträge, Schulungen, GutachterInnen- oder Beratungstätigkeiten erhalten zu haben. So erklärt sich dann wohl auch so manch ominöses Votum wie etwa das der „Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe“ (DGGG) zur Gabe von Hormonen bei Wechseljahresbeschwerden. Trotz alarmierender Befunde zu den Risiken und Nebenwirkungen will die DGGG partout nicht von den Mitteln abraten, mit denen BAYER & Co. gute Geschäfte machen.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Vergiftungen in Thailand

Thailand gehört zu den weltgrößten Exportländern von Reis und strebt diesen Status auch für andere Nahrungsmittel an. Entsprechend hoch ist der Pestizid-Einsatz – und die Zahl der Vergiftungen unter den LandarbeiterInnen. Auch die Rückstände in den Lebensmitteln erreichen nach Angaben des THAI PESTICIDE ALERT NETWORK alarmierende Werte. So überstiegen die Level von EPN, Methidathion und der auch in BAYER-Produkten enthaltenen Wirkstoffe Chlorpyrifos und Carbofuran (für dieses Mittel hat der Leverkusener Multi 2009 einen Produktionsstopp verkündet) die EU-Limits um mehr als das Hundertfache!

UBA fordert strengere Verfahren

Die Universität Koblenz-Landau testete für das Umweltbundesamt (UBA), wie vorschriftsmäßig ausgebrachte Pestizide auf Frosch-Populationen wirken. Das Ergebnis war niederschmetternd. Die Agro-Chemikalien dezimierten die Bestände massiv. So waren nach einer Woche Kontakt mit dem BAYER-Fungizid PROSPER (Wirkstoff: Spiroxamine) 60 Prozent aller Tiere tot. Andere Substanzen sorgten für noch höhere Sterbe-Raten. Als Konsequenz aus der Untersuchung fordert das UBA strengere Zulassungsverfahren. Zudem gab es eine weitere Expertise in Auftrag. Da sich die Effekte der Produkte trotz identischer Wirksubstanzen oft stark voneinander unterschieden, sollen die ForscherInnen nun die Gefahren genauer in den Blick nehmen, die von den in den Ackergiften jeweils enthaltenen Lösemitteln ausgehen.

Ausbau des Pestizid-Geschäfts

BAYER kündigt den Ausbau des Pestizid-Geschäftes an. „Die Nachfrage nach unseren Produkten nimmt so stark zu, dass wir unsere Kapazitäten deutlich verstärken werden“, sagte Liam Condon von BAYER CROPSCIENCE. Deshalb erweiterte der Agro-Riese sein Investitionsbudget bis 2016 um eine Milliarde Euro auf 2,4 Milliarden Euro. Allein mit 380 Millionen Euro schlägt dabei der Bau einer neuen Produktionsanlage im US-amerikanischen Mobile zu Buche. Der Konzern will dort das Herbizid Glufosinat herstellen, ungeachtet seiner gesundheitsschädlichen Wirkung, welche die EU nicht mehr lange zu tolerieren gedenkt: 2017 läuft in den Mitgliedsländern die Zulassung aus.

Glyphosat macht krank

Das hauptsächlich in Kombination mit Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe, aber auch in BAYER-Produkten (siehe GENE & KLONE) zum Einsatz kommende MONSANTO-Pestizid Glyphosat stört das natürliche Gleichgewicht des menschlichen Organismus und kann Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und Krebs mit auslösen und negativen Einfluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit nehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Fachmagazin Entropy veröffentlichte Studie des „Massachusetts Institute of Technology“.

858 % mehr Pestizide in Argentinien

Der globale Fleischmarkt verlangt nach immer Soja für die gezüchteten Tiere. Ein Hauptlieferant ist Argentinien, das seine Anbauflächen in den letzten Jahren rasant ausgeweitet hat. Unter anderem deshalb steigt der Pestizid-Verbrauch immens. In den letzten 22 Jahren erhöhte er sich um 858 Prozent auf über 300 Millionen Kilogramm im Jahr. Den größten Anteil daran hat der auch vom Leverkusener Multi eingesetzte MONSANTO-Wirkstoff Glyphosat. Die Substanz Chlorpyrifos, die in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER Verwendung findet, ist ebenfalls ganz vorne mit dabei. Mit der wachsenden Nachfrage nach den Agro-Chemikalien nimmt auch die Zahl der Vergiftungen zu. Und der Wasserhaushalt des Staates, die Artenvielfalt und die Böden leiden gleichfalls unter der Monokultur. Zudem hat der Agro-Boom soziale Folgen, denn der Landhunger der großen FarmerInnen führt zur Vertreibung der indigenen Bevölkerung.

PFLANZEN & SAATEN

Neues Weizenzucht-Zentrum

Für den Leverkusener Multi ist Weizen „das wichtigste Grundnahrungsmittel weltweit“. Deshalb baut er sein Geschäft mit der Nutzpflanze kontinuierlich aus. So verfügt er nach der Inbetriebnahme des neuen Weizenzucht-Zentrums im französischen Milly-La-Foret mittlerweile schon über sechs solcher Einrichtungen. Zudem hat der Agro-Multi mit zahlreichen Universitäten Forschungskooperationen in diesem Bereich vereinbart. Und 2015 will der Konzern die ersten „Hochertragssorten“ aus eigener Entwicklung auf den Markt bringen.

Noch mehr Weizen mit KEYGENE

Der Leverkusener Multi arbeitet bereits seit längerem mit dem niederländischen Unternehmen KEYGENE zusammen. So haben beide Konzerne gemeinsam mit US-amerikanischen und chinesischen Universitäten schon das komplette Erbgut einer Raps-Sorte entschlüsselt. In einem neuen Deal sicherte sich BAYER nun den Zugriff auf eine neue KEYGENE-Technologie zur Züchtung von dürre-resistenten Weizen-Arten, das „Hochdurchsatz-Mutagenese-Verfahren“. Ob es sich dabei um Gentechnik oder eine konventionelle Methode handelt – darüber befindet zurzeit gerade die EU.

Hybridmais-Verkauf an RASI SEEDS

Die indische BAYER-Niederlassung hat ihr Geschäft mit hybridem, also nicht für die Wiederaussaat geeigneten Mais an das einheimische Unternehmen RAIS SEEDS verkauft. Auch die Züchtungsstationen in Bangalore, Hyderbad und Nordindien übernahm der neue Besitzer.

Konzentration auf dem Saatgut-Markt

Die Konzentration im Saatgut-Bereich schreitet unaufhaltsam voran. Besaßen die vier größten Anbieter 1985 zusammen noch einen Marktanteil von sieben Prozent, so waren es 2011 schon 58 Prozent. BAYER kommt auf drei Prozent und belegt damit unter den zehn größten Herstellern nach MONSANTO, DUPONT, SYNGENTA, LIMAGRAIN, LAND O’LAKE und KWS den siebenten Rang.

Umzug nach West Sacramento

Der Leverkusener Multi konzentriert seine US-amerikanischen Standorte für Gemüse-Saatgut und biologische Pestizide in West Sacramento und gibt dafür seine Niederlassung in Davis auf. Der Konzern will „das Potenzial unserer globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten durch Zusammenlegungen und Erweiterungen noch besser ausschöpfen“, heißt es zur Begründung. Auch die größere Nähe zur University of California, mit der BAYER in Sachen „Pflanzenzucht“ kooperiert, hat bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.

GENE & KLONE

Kooperation mit MONSANTO

Das die Agrar-Märkte kontrollierende Oligopol von BAYER, MONSANTO, SYNGENTA & Co. stößt zunehmend an seine Grenzen. Ihr Angebot an Pestiziden und Gen-Pflanzen, die gegen diese Substanzen resistent sind, sieht nämlich recht überschaubar aus und wächst nur bescheiden. Deshalb gewöhnen sich Unkräuter und Schadinsekten zunehmend an die Gifte. Nach Einschätzung von Liam Condon, dem Vorstandsvorsitzenden von BAYER CROPSCIENCE, klagt in den USA schon die Hälfte der LandwirtInnen über unwirksame Agro-Chemikalien. Die Konzerne ziehen aus dieser Entwicklung die Konsequenz, sich gegenseitig Zugriff auf ihre Technologien zu gewähren. Auf diese Weise können sie ihre Labor-Früchte gleich gegen mehrere Agrochemikalien zugleich immunisieren, was den FarmerInnen mehr Flexiblität bei der Anwendung der Substanzen erlaubt. Das letzte Austauschgeschäft dieser Art hat BAYER mit MONSANTO vereinbart. Der Leverkusener Multi erhält Lizenzen für die neuesten ROUND-UP-READY-Entwicklungen GENUITY und YIELD und bietet dem US-Unternehmen dafür unter anderem Nutzungsrechte für Ackergifte zur Tötung des Maiswurzelbohrers an. Und Condon kündigte weitere Kooperationen dieser Art an. Kern der Strategie sei, die eigenen Produkte so weit wie möglich verfügbar zu machen, sagte er laut Faz. So wächst das Oligopol langsam aber sicher zu einem einzigen Mega-Multi zusammen.

Kritik an Glyphosat-Zulassung

WissenschaftlerInnen haben das Zulassungsverfahren der EU für das Pestizid Glyphosat analysiert und gravierende Mängel festgestellt. Die Genehmigung für das Mittel, das hauptsächlich in Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe, aber auch in den BAYER-Pestiziden GLYPHOS und USTINEX zum Einsatz kommt und bald wohl schon zusammen mit Laborfrüchten des Leverkusener Multis (s. o.), sei auf der Grundlage „schlechter Wissenschaft“ erfolgt, resümieren die ForscherInnen. Eine besondere Rolle spielten dabei deutsche Behörden. So hätten diese den in den Test-Daten dokumentierten Geburtsfehler eines Versuchstieres kurzerhand zu einer Entwicklungsvariation uminterpretiert, um dem Mittel die Zulassung nicht verweigern zu müssen, schreiben Michael Antoniou und seine KollegInnen in ihrem Aufsatz für das Fachmagazin Journal of Environmental and Analytical Toxicology.

Glufosinat-Auskreuzung

In Niedersachsen fanden sich in konventionellen Mais-Kulturen Spuren von gentechnisch veränderten Organismen. Das ergab eine Untersuchung des dortigen Landesumweltamtes. ForscherInnen wiesen in dem Mais Reste der Gentech-Pflanze TC 1507 nach, der die Hersteller PIONEER und DOW AGRO SCIENCES mit einer Resistenz gegen das Herbizid Glufosinat auch eine Eigenschaft der BAYER-Produktreihe LIBERTY LINK eingezüchtet hatten.

Kein LIBERTY LINK-Reis in Europa?

Bereits seit zehn Jahren liegt der EU BAYERs Antrag vor, Importe der Genreis-Sorte LL62 zuzulassen. 2011 forderte Brüssel den Leverkusener Multi auf, zusätzliche Studien zur Sicherheit der Laborfrucht vorzulegen. Der Konzern reagierte darauf allerdings bis heute nicht. Er rechnet bei den Vorbelastungen – 2006 kontaminierte sein LL601-Reis in den USA rund 30 Prozent der konventionell gezüchteten Bestände und löste so einen der größten Gen-GAUs der Geschichte aus – wohl selber nicht mehr mit einem positiven Bescheid.

NICE gibt grünes Licht für EYLEA

Das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) hatte BAYERs Gentech-Augenpräparat EYLEA keinen Zusatznutzen bei der Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – bescheinigt und deshalb auch keine Kostenübernahme durch die Krankenkassen empfehlen können. Das britische IQWiG-Pendant NICE sprach sich hingegen für das Mittel aus, zu dessen Nebenwirkungen Bindehaut-Blutungen, grauer Star, Augenschmerzen, Glaskörper-Trübungen und Erhöhung des Augeninnendrucks zählen. Allerdings musste der Leverkusener Multi dafür mit dem Preis heruntergehen.

Neue EYLEA-Zulassung

Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA hat empfohlen, BAYERs bisher nur zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration (s. o.) zugelassenes Gentech-Augenpräparat EYLEA auch grünes Licht zur Behandlung der Folgen eines Zentralvenen-Verschlusses der Netzhaut zu geben. Darüber hinaus strebt der Pharma-Riese Genehmigungen zu den Indikationen „diabetisches Makula-Ödem“ und „choroidale Neovaskularisation“ – einer Gewebe-Wucherung am Seh-Organ – an. Als Augen-Allheilmittel kommt der gemeinsam mit der Firma REGENERON entwickelte EYLEA-Wirkstoff Aflibercept aber nicht in Betracht. In den Tests, die zur ersten Zulassung führten, demonstrierte er nämlich lediglich seine Nicht-Unterlegenheit gegenüber Ranibizumab. Zudem traten während der Erprobungen zahlreiche Nebenwirkungen (s. o.) auf.

Neues KOGENATE

Das einzig neue bei neuen BAYER-Medikamenten ist oft die Darreichungsform. So entwickelte der Leverkusener Multi jetzt eine Variante seines gentechnisch hergestellten Bluterpräparats KOGENATE, die sich länger im Blut hält, weshalb die Patienten es nicht mehr so oft injizieren müssen. Klinische Prüfungen mit dem Wirkstoff BAY 94-9027 befinden sich gerade in der dritten und letzten Phase. Auch an Kindern testet der Pharma-Riese das Mittel.

WASSER, BODEN & LUFT

Bergkamen stinkt weiter

„An wohl keinem anderen BAYER-Standort genießen Pilze, Hefen und Bakterien dieselbe hohe Wertschätzung wie in Bergkamen“, konstatierte der Leverkusener Multi anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Mikrobiologie“. Aber da täuscht sich der Global Player gewaltig. Seit Jahren nämlich schon leiden die BergkamenerInnen unter den von dem Werk herrührenden Geruchsbelästigungen. Die 2008 eingeleiteten Umbau-Maßnahmen haben bislang keine Abhilfe schaffen können. Aus immer neuen Quellen dringt schlechte Luft nach außen. Ende Juli 2011 sorgte eine defekte Pumpe für Mief. Wenige Tage später flossen unvorhergesehen saure und basische Abwässer zusammen, was übel aufstieß (Ticker 4/11). Und kurz danach kam es zu einem erneuten Angriff auf die Riech-Organe. 2012 entschloss sich der Konzern deshalb zu Sanierungsarbeiten in der Kläranlage. Aber auch diese vermochten die Düfte nicht zu vertreiben. Im Juni 2013 beschwerten sich die BergkamerInnen wieder und klagten über Übelkeit und Kopfschmerzen. Der Leverkusener Multi stritt umgehend ab, dafür verantwortlich zu sein: „Unser System hat keinerlei Geruchsbelästigungen innerhalb des Werkes registriert.“ Später mochte Unternehmenssprecher Martin Pape jedoch nicht mehr ganz ausschließen, dass das Abtragen von Ablagerungen in den Klärbecken zu dem Gestank geführt hatte.

Land unter in Bitterfeld

Langsam muss sich auch BAYER mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen, den das Unternehmen mit seinen Kohlendioxid-Emissionen kräftig vorantreibt. So bekam das Bitterfelder BAYER-Werk im Sommer 2013 die Auswirkungen der Flut massiv zu spüren. „Durch die anhaltenden Niederschläge ist die Hochwasser-Situation im Umfeld der BAYER BITTERFELD GmbH und in der Chemie-Region Bitterfeld sehr angespannt“, verlautete aus der sachsen-anhaltinischen Konzern-Niederlassung. HelferInnen legten Hochwasser-Sperren rund um das Firmen-Areal, und zwischenzeitlich stand sogar die Produktion still, weil die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden musste.

CO & CO.

Forum floppt

Auf Anfang November 2013 hat die Bezirksregierung den Erörterungstermin für die 24.000 gegen BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline eingereichten Einwendungen gelegt. Im Vorfeld startete der Leverkusener Multi eine Kommunikationsoffensive und engagierte zu diesem Behufe die PR-Agentur IFOK GmbH (SWB 3/13). Sie sollte Krisen-Management betreiben und Gespräche mit den KritikerInnen suchen. Allerdings nicht mit allen. „Mit der CBG führen wir keinen Dialog, das macht keinen Sinn“, so ein Konzern-Sprecher. Das kombinierte Einbindungs- und Spaltungskonzept ging allerdings nicht auf, denn diejenigen, mit denen BAYER gerne einen Dialog geführt hätte, sahen ihrerseits keinen Sinn darin. Sowohl die Bürgerinitiativen als auch die betroffenen Städte verweigerten sich dem Angebot. So fanden sich dann Ende Juli 2013 in Krefeld hinter verschlossenen Türen nur 19 Personen ein – 14 ursprünglich Dialog-Willige hatten aus terminlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Pipeline-GegnerInnen waren kaum unter den TeilnehmerInnen. Stattdessen kamen GewerkschaftlerInnen, BetriebsrätInnen, Landtagsabgeordnete, VertreterInnen von Wirtschaftsverbänden, Abgesandte von Jugendorganisationen und ein paar MedizinerInnen. Die IFOK wertete das Ganze trotzdem tapfer als Erfolg und drohte weitere Treffen an.

Duin kritisiert BAYERs CO-Management

Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) hat BAYER Versäumnisse beim Pipeline-Krisenmanagement vorgeworfen. „In den Bürgerinitiativen sitzen keine Wutbürger, sondern Ingenieure, Ärzte, Rettungssanitäter und andere Fachleute. Deren Fragen muss man ernst nehmen. Es kommt bei Großprojekten stärker als früher auf den Dialog im Vorfeld an. Davon hängt ab, ob ich fünf Einwendungen von Bürgern gegen das Projekt habe oder, wie jetzt im Fall der CO-Pipeline, 20.000“, sagte der Sozialdemokrat. Allerdings sieht Duin den Leverkusener Multi auf dem Weg der Besserung. Und prinzipielle Einwände gegen die Giftgas-Leitung hat er ohnehin nicht.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

CO-Austritt in Brunsbüttel

Am 24. September kam es im Brunsbütteler BAYER-Werk zu einem schweren Unfall. Durch eine undichte Leitung trat Kohlenmonoxid aus. Fünf Beschäftigte atmeten das geruchslose Gas ein, zwei wurden bewusstlos. Eine von ihnen schwebte in Lebensgefahr und musste reanimiert werden. Schon in der Vergangenheit hatten sich bei BAYER solche CO-Zwischenfälle ereignet. Im Jahr 2006 gab es einen Brand in der Krefelder Kohlenmonoxid-Anlage, und 2009 gelangte im US-amerikanischen Baytown CO ins Freie. Der jüngste Vorfall macht noch einmal die Gefährdungen deutlich, die von dem Vorhaben des Leverkusener Multis ausgehen, zwischen seinen Standorten Dormagen und Krefeld eine 67 Kilometer lange Kohlenmonoxid-Pipeline in Betrieb zu nehmen. „Das Unglück zeigt einmal mehr, wie gefährlich Kohlenmonoxid für die Menschen ist. Und zum zweiten zeigt es, dass Lecks an CO-Leitungen vorkommen und zuerst den Menschen Schaden zufügen, ehe diese Lecks erkannt werden“, sagte dann auch Dieter Donner von der Initiative STOPP BAYER-CO-PIPELINE. BAYER hingegen sieht keinen Anlass, von den Plänen abzurücken. Die Anlage in Brunsbüttel sei mit der Pipeline im Rheinland technisch nicht vergleichbar, verlautete aus der Konzern-Zentrale.

Ammoniak-Austritt in Muskegon

Auf dem Werksgelände des US-amerikanischen BAYER-Standortes Muskegon kam es am 3.9.13 zu einem Zwischenfall. 100 Kilogramm Ammoniak – ein Stoff, der zu Verätzungen, Gefäß-Verengungen und Augen-Schädigungen führen kann – traten aus. Beschäftigte hatten das Leck nach Wartungsarbeiten an einer Anlage beim Wiederhochfahren entdeckt.

STANDORTE & PRODUKTION

40 Jahre Brunsbüttel

Zusätzlich zu seinem 150. Geburtstag feiert der Leverkusener Multi 2013 auch „40 Jahre Brunsbüttel“. Das dortige BAYER-Werk nahm damals eine zentrale Stellung innerhalb eines Industrie-Projektes ein, das in Europa seinesgleichen suchte. „Hier entsteht ein neuer Ruhrpott“, lauteten die entsprechenden Schlagzeilen. Und der Pharma-Riese hat kaum etwas dazugezahlt, denn das 376 Hektar große Firmen-Gelände bekam er geschenkt. Mit Arbeitsplätzen wollte die Aktiengesellschaft danken, 4.500 Jobs stellte sie in Aussicht. Die anderen Unternehmen machten ähnlich vollmundige Versprechungen. Bezogen auf diese Zahlen, subventionierte das Land Schleswig-Holstein jede Stelle mit ca. 50.000 Euro. Unterm Strich wurde es jedoch noch teurer, weil die Konzerne viel weniger Menschen Arbeit boten – die BAYER-Fertigungsstätte hat heute nur noch ca. 550 Belegschaftsangehörige. Zumindest in Sachen „Umweltzerstörung“ konnte es das Projekt aber mit dem Ruhrpott aufnehmen. Ganze Dörfer mussten der Industrie weichen, was erbitterten Widerstand auslöste. Zudem richtete der Wasser-Verbrauch der Produktionsanlagen große Flurschäden an. Er führte zu Grundwasser-Absenkungen und infolgedessen zu Kratern auf Äckern und Rissen in Gebäuden, weshalb der Landwirt Hans Möller bereits seit Jahren gegen den Pharma-Riesen prozessiert. Und das, was dann bei dem Global Player an verschmutztem Wasser hinten wieder rauskam, raubte vielen ElbfischerInnen die Existenz. Massen von toten Fischen zogen sie aus dem Fluss, denen auch die Leverkusener Bosse in die Augen schauen mussten, als die FischerInnen sie vor der Zentrale abluden. Von all dem war bei den Geburtstagsfeierlichkeiten natürlich keine Rede.

Shanghai: neues Innovationszentrum

BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) eröffnet in Shanghai ein neues Innovationszentrum, das an das am Standort bereits bestehende Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für Polymer-Kunststoffe angegliedert ist. Über 200 Beschäftigte widmen sich in dem Zentrum künftig der Aufgabe, neue Anwendungen für Plaste und Elaste zu finden. „Es soll in Bezug auf Expertise, Projekte und Produkte unverzichtbar werden. Wir wollen Innovationen von BAYER und seinen Partnern global präsent machen, indem wir bis 2020 Techniken aus ganz China in die ganze Welt exportieren“, sagt BMS-Boss Patrick Thomas über das Projekt. Mit der Inbetriebnahme des Baus setzt er die Strategie fort, nicht nur die Fertigung, sondern zunehmend auch die Wissensarbeit im Ausland anzusiedeln. So bekam von ihm jüngst eine Konzern-Niederlassung in den USA den Zuschlag, eine Prozessdesign-Zentrale zur Vereinheitlichung der globalen Betriebsabläufe mit Hilfe von SAP-Computerprogrammen aufzubauen.

Mehr XARELTO aus Wuppertal

BAYERs Geschäfte mit dem Gerinnungshemmer XARELTO laufen gut, obwohl beim „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) im letzten Jahr 58 Meldungen über Todesfälle und 750 über schwere Nebenwirkungen wie Blutungen eingingen und die „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ vom Verschreiben des Mittels abrät (siehe auch AKTION & KRITIK). Die Marketing-Abteilung des Konzerns hat nämlich mal wieder ganze Arbeit geleistet. Im Geschäftsjahr 2012 betrug der Umsatz 322 Millionen Euro. Und der Pharma-Riese rechnet mit weiteren Steigerungsraten, da die Genehmigungsbehörden die Arznei für immer mehr Anwendungsgebiete zulassen. Darum hat der Global Player am Standort Wuppertal in Anwesenheit der örtlichen Polit-Prominenz zwei neue Produktionsstraßen in Betrieb genommen.

Baulärm in Wuppertal

„Es wird überall gebaut, überall investiert“, jubiliert BAYERs Wuppertaler Standort-Leiter Klaus Jelich. So erweitert der Pharma-Riese nicht nur die XARELTO-Produktion (s. o.), sondern errichtet unter anderem noch ein Blockheizkraft-Werk und ein Zellbiologie-Technikum. Die AnwohnerInnen können Jelichs Begeisterung darüber nicht teilen. „Seit Wochen ist der Baulärm vom Werksgelände so schlimm, dass wir auf der Terrasse unser eigenes Wort nicht verstehen“, klagt etwa Ina Thieme-Garmann. Die Reaktion des Leverkusener Multis: Er schickte ihr ein Päckchen Ohrstöpsel. Als blanken Hohn empfand Thieme-Garmann das. Erst nachdem die Proteste sich verstärkten, nahm BAYER einen Kurswechsel vor und begann mit der Öffentlichkeitsarbeit. So lud der Konzern Anfang September 2013 zu einer Informationsveranstaltung über die Bau-Arbeiten ein.

Neuer Standort für Kindergarten

Ursprünglich hatte BAYER in unmittelbarer Nähe des Leverkusener Werkes einen neuen Kindergarten errichten wollen, aber die Seveso-Richtlinie machte diese Pläne zunichte. Diese schreibt nämlich einen ausreichenden Abstand zwischen Industrie-Anlagen und anderen Gebäuden vor. Jetzt baut der Konzern am Kurtekottenweg. Aber auch dieser Standort ist nicht unumstritten, da er an einen Flughafen angrenzt. Das Unternehmen versprach zwar, dass es „Gefährdungen durch den Flugverkehr und für den Flugbetrieb minimieren will“, baurechtlich gesehen reichen solche Absichtserklärungen jedoch nicht. Es waren vielmehr feine juristische Winkelzüge nötig, um grünes Licht für die Kita zu erhalten. Erst diese bescheinigten dem Projekt mit Verweis auf ähnliche Bauten in der Umgebung nämlich, „keine neue Entwicklung im Sinne der Störfall-Verordnung“ zu sein.

Neuer Standort für Feuerwehr

Die Stadt Leverkusen hatte für die städtische Feuerwehr ursprünglich das Gelände des ehemaligen BAYER-Autohofs als neue Heimstätte ausgewählt (Ticker 2/13). Unter dem Pflaster schlummern nach Auskunft des Kataster-Amts aber vermutlich giftige Abfälle aus der Frühzeit des Konzerns, weshalb die Feuerwehr-Leute sich gegen den Standort wehrten. Und sie konnten sich durchsetzen. Jetzt zieht die Feuerwache auf ein Areal am Kurtekotten.

Keine Windräder in Bergkamen

Die Stadt Bergkamen hatte freies BAYER-Gelände als optimales Areal für einen Windenergie-Park auserkoren. Aber der Leverkusener Multi legte ein Veto e