AKTION & KRITIK

Umbenennungskampagne geht weiter

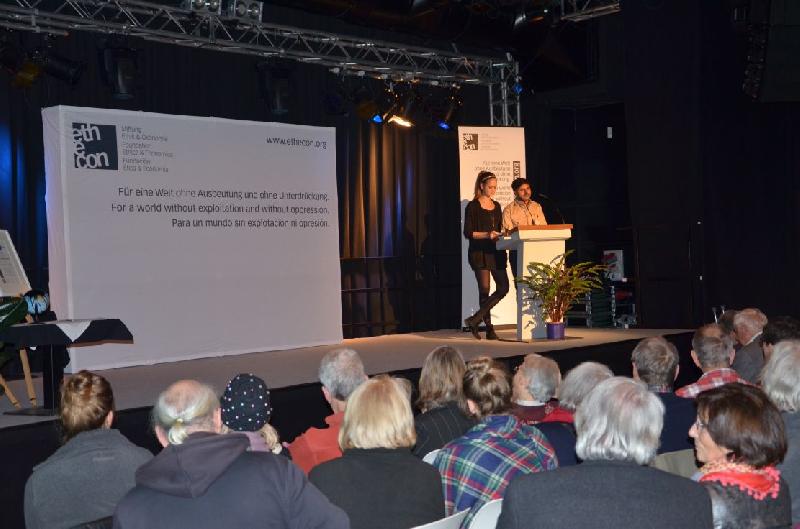

Am 29. September 2011 jährte sich der Geburtstag des langjährigen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg zum 150. Mal. Um die medialen Ständchen für den Mann zu konterkarieren, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörderkonzerns IG FARBEN hatte, rief die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne ins Leben. Sie mahnte anlässlich des Jahrestags die Umbenennung von Straßen, Schulen und anderen Einrichtungen an, die Duisbergs Namen tragen. Viele Menschen ließen sich davon anregen und trugen die Forderung in die zuständigen Kommunal-Vertretungen. In Dortmund und Lüdenscheid hatte das schon Erfolg (siehe auch SWB 1/15), während Bonn einen entsprechenden Antrag ablehnte. Aus Waldshut-Tiengen kam ebenfalls ein abschlägiger Bescheid. In anderen Orten, wie z. B. in Frankfurt, Marl und Dormagen, läuft die Kampagne unterdessen weiter. Zudem gibt es neue Aktivitäten. So schrieb ein CBG-Mitglied an Bundestagsmitglieder, um eine Umbenennung der „Carl-Duisberg-Gesellschaft“ (CDG) anzuregen, die auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe tätig ist und staatliche Förderungen erhält. Die Politiker wandten sich wiederum an das Entwicklungshilfe-Ministerium. Dieses antwortete, keine rechtliche Handhabe dafür zu haben, die Gesellschaft umzutaufen, sagte aber zu, mit der CDG eine „neutrale Namensgebung bei öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen“ zu erörtern. Und die CBG selber forderte die „Gesellschaft deutscher Chemiker“ auf, den „Carl-Duisberg-Gedächtnispreis“ nicht länger zu verleihen und sich für die Auszeichnung einen neuen Namenspatron zu suchen. Dem dürfte der Verband allerdings kaum nachkommen, denn in seinem Vorstand sitzt auch ein BAYER-Vertreter. Allerdings sagte der Chefredakteur der Verbandszeitschrift Nachrichten aus der Chemie, Dr. Ernst Guggolz, zu, sich in einer der nächsten Ausgaben mit der Causa Duisberg zu befassen. Darüber hinaus hat sich die Coordination mit dem Begehr an die Universität Marburg gewandt, Duisberg die 1927 verliehene Ehrendoktor-Würde wieder abzuerkennen.

Duisberg-Veranstaltung in Leverkusen

Am 4. März 2015 hielt die Historikerin Kordula Kühlem in Leverkusen einen Vortrag zum Thema „Carl Duisberg, BAYER und der Erste Weltkrieg“. Kühlem, die 2012 die Briefe Carl Duisbergs – with a little help from BAYER – herausgegeben hat, stellte den ehemaligen Generaldirektor des Konzerns als eine historische Randfigur ohne großen politischen Einfluss dar. Diese Bild korrigierte CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes jedoch, indem er auf die Mitgliedschaft des Chemikers in der rechtsextremen „Deutschen Vaterlandspartei“ und die entscheidende Rolle hinwies, die dieser bei der Rekrutierung von ZwangsarbeiterInnen aus dem „Menschenbassin Belgien“ im Ersten Weltkrieg spielte. Unvermeidlich kam bei der Veranstaltung auch der aktuelle Streit um Umbenennungen von „Carl-Duisberg-Straßen“ zur Sprache (s. o.). Die Geschichtswissenschaftlerin räumte in der Diskussion zwar ein, dass man aufgrund von Carl Duisbergs Beteiligung an der Entwicklung von chemischen Kampfstoffen „zu dem Schluss kommen könne, Ehrenbezeugungen rückgängig zu machen“, ihrer eigenen Position entspreche dies jedoch nicht. Für Kordula Kühlem überwogen weiterhin die Verdienste des Mannes.

Promis gegen „Food Partnership“

Die bundesdeutsche Entwicklungshilfe-Politik setzt auf Kooperationen mit der Privatwirtschaft. So hat das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) mit dem Leverkusener Multi, BASF, SYNGENTA und ca. 30 weiteren Konzernen die „German Food Partnership“ (GFP) gegründet (SWB 4/13). Staatliche Mittel fließen unter anderem in zwei Projekte mit BAYER-Beteiligung, die „Better Rice Initiative in Asia“ (BRIA) und die „Competitive African Rice Initiative“ (CARE). Diese dienen dem Agro-Riesen als Vehikel, um seinen nach einer agro-industriellen Produktionsweise verlangenden, sich nicht zur Wiederaussaat eignenden Hybrid-Reis zu vermarkten. Gegen diese Entwicklungshilfe zur Selbsthilfe der Konzerne haben jetzt zahlreiche bekannte Persönlichkeiten gemeinsam mit der Initiative OXFAM protestiert. Der Hamburger TV-Koch Ole Plogstedt setzte einen unter anderem von Jan Delay, Roger Willemsen und Jan Josef Liefers unterzeichneten Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Entwicklungshilfe-Minister Gerd Müller auf. In dem Schriftstück fragen Plogstedt, Delay & Co. die PolitikerInnen: „Forscher und Nichtregierungsorganisation sind sich einig, dass nur das kleinbäuerliche Anbau-Modell langfristig den globalen Hunger beenden könnte – und nicht die industrielle Landwirtschaft. Wie kommt also das deutsche Ministerium für Entwicklung (BMZ) dazu, Konzern-Giganten wie BAYER, BASF und MONSANTO mit der Hunger-Bekämpfung zu beauftragen?“ Der Leverkusener Multi hingegen weist die Kritik als reflexhaft zurück. „Sobald ein Konzern mit großem Namen im Spiel ist, wird das verteufelt“, moniert „Nachhaltigkeitssprecher“ Martin Märkl nicht ohne zu betonen, wie sehr dem Konzern doch das Los der Kleinbauern und -bäuerinnen am Herz lege.

Unterschriften gegen Alt-Pipeline

Der Leverkusener Multi hat bereits eine Kohlenmonoxid-Pipeline in Betrieb. Seit 2002 darf er das Giftgas nämlich von Dormagen nach Leverkusen in einer zehn Kilometer langen Leitung transportieren. Und das alles unter noch prekäreren Sicherheitsbedingungen als bei dem jetzt zwischen Dormagen und Krefeld fertiggestellten, aber immer noch seiner Betriebsgenehmigung harrenden Röhren-Werk. Die Bezirksregierung Köln hat BAYER damals nämlich einfach erlaubt, eine 1968 für den Transport von Kohlendioxid errichtete Verbindung umzuwidmen und für CO zu benutzen. Dem Global Player zufolge entspricht diese aber gleichwohl dem „Stand der Technik“. Gottfried Schweitzer, langjähriges Mitglied der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN aus Leverkusen, zweifelt das allerdings an. Er hat nicht nur eine Klage gegen die Genehmigung eingereicht, sondern startete auch eine Unterschriften-Aktion zur Stilllegung der Giftgas-Pipeline.

CBG-Vortrag in Drüpplingsen

Ende Januar 2015 hatte der UMWELTVEREIN DRÜPPLINGSEN CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes zu einem Vortrag über die Risiken und Nebenwirkungen von BAYERs Landwirtschaftsgeschäft eingeladen. Bei dessen Bestandsaufnahme, die von Ackergiften bis hin zur Veterinär-Medizin reichte, musste er viel Überzeugungsarbeit leisten. Gut die Hälfte des Publikums bestand nämlich aus Bauern und Bäuerinnen, und überdies zählte ein Pestizid-Berater der Landwirtschaftskammer zu den Gästen. Der CBGler tat sein Bestes und hatte auch gute Argumente, aber alle Anwesenden konnte er trotzdem nicht zur ökologischen Landwirtschaft bekehren.

Aprilscherz der taz

Unter der Überschrift „BAYER unterstützt kritischen Journalismus“ meldete die taz: „Der Pharma-Riese richtet eine Stiftungsprofessur für investigativen Journalismus ein – ausgerechnet an der Hochschule, mit der das Unternehmen selbst Geheimverträge unterhält.“ Aber der Leverkusener Multi tat dies dem Blatt zufolge mit Bedacht. Als ein „klares Bekenntnis zu Transparenz in der privaten Hochschul-Finanzierung“ wollte BAYER-Vorstand Werner Baumann diesen Schritt verstanden wissen. Hochschul-Direktor Axel Freimuth pflichtete ihm bei und nannte die Stiftungsprofessur mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen der Uni und dem Pillen-Riesen auf dem Gebiet der Pharma-Forschung ein „fehlendes Beweisstück für die durchweg lautere Kooperation“. Allein, es war alles zu schön, um wahr zu sein – einen Tag später kam die Ernüchterung. „Von Bewerbungen bei BAYER als Professor bittet die taz abzusehen“, schrieb die Zeitung, bei der Meldung habe es sich um einen Aprilscherz gehandelt.

KAPITAL & ARBEIT

Verkauf der Diagnostika-Sparte

2006 hatte BAYER zur Finanzierung der SCHERING-Übernahme die Diagnostika-Sparte für 4,2 Milliarden Euro an SIEMENS abgestoßen. Nur die Abteilungen mit Kontrastmitteln und Diabetes-Apparaturen verblieben im Unternehmen. Das Geschäft mit den Röntgenkontrastmitteln MAGNEVIST und ULTRAVIST hat der Leverkusener Multi einstweilen seiner Tochterfirma MEDRAD zugeschlagen. Dasjenige mit den Blutzucker-Messgeräten stellte er 2013 gleich ganz zum Verkauf, denn Billiganbieter und die neue Politik der Krankenkassen, die Kosten für die Teststreifen nicht mehr in allen Fällen zu übernehmen, hatten für sinkende Profite gesorgt. Allerdings fand der Pharma-Riese dafür lange keinen Interessenten. Dies gelang erst im Juni 2015. In diesem Monat veräußerte er das Diabetes-Care-Geschäft für rund eine Milliarde Euro an PANASONIC HEALTHCARE, eine dem Unternehmen PANASONIC und dem Finanzinvestor KKR gehörende Gesellschaft. Wie viele Arbeitsplätze damit im Konzern verloren gehen, teilte der Pharma-Riese nicht mit.

Erfolg für belgische Beschäftigte

Im letzten Jahr hatte BAYER die Trennung von der Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) bekanntgegeben. Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE wehrte sich bis zuletzt gegen diesen Schritt, konnte sich letztlich aber nicht durchsetzen. Als „Schmerzensgeld“ gestand das Management der Gewerkschaft eine Arbeitsplatz-Garantie für die BMS-Beschäftigten bis 2020 – also auch noch für die ersten Jahre der Post-BAYER-Zeit – zu. Allerdings galt diese Übereinkunft nur für die rund 6.500 KollegInnen in den deutschen Werken. Das Schicksal der 10.000 anderen Belegschaftsmitglieder in den über die ganze Welt verstreuten Niederlassungen war nicht Gegenstand der Gespräche. Die belgische Gewerkschaft ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (ABVV) reagierte prompt und forderte, die Regelung auf die BMS-WerkerInnen am Standort Antwerpen zu übertragen. Der Konzern weigerte sich jedoch lange. Erst nach zähem Ringen gelang es den BetriebsrätInnen schließlich, eine Gleichbehandlung durchzusetzen.

Institute comes home

Der Leverkusener Multi hat die Pestizid-Produktion im US-amerikanischen Institute wieder an seinen früheren Besitzer UNION CARBIDE verkauft. In die Schlagzeilen geriet die Niederlassung 2008 durch eine verheerende Explosion, bei der zwei Arbeiter starben. Auch vorher schon hatten sich in dem einstigen Schwester-Werk der berühmt-berüchtigten Anlage von Bhopal immer wieder Störfälle ereignet. Nach dem großen Knall musste BAYER aus Sicherheitsgründen die Herstellung der Chemikalie Methylisocyanat aufgeben. Zudem drängten die US-amerikanischen Aufsichtsbehörden den Chemie-Riesen dazu, die Fabrikation des gesundheitsgefährdenden Ackergifts Aldicarb und anderer Pestizide einzustellen. Damit begründet das Unternehmen jetzt auch die Desinvestition. „Ohne zusätzliche Produktionskapazität hat BAYER CROPSCIENCE nicht die benötigte kritische Masse, um die Anlage in eigener Regie weiterhin profitabel betreiben zu können“, sagte ein Konzern-Sprecher. Lediglich die Fertigung von Thiodicarb erhält der Pillen-Riese dort – in nun angemieteten Hallen – aufrecht. Dies bietet jedoch nicht genug Beschäftigung für die 150 Belegschaftsangehörigen. Den meisten von ihnen steht deshalb eine ungewisse Zukunft bevor.

Wenning einflussreichster Aufsichtsrat

Mit seinem Posten als BAYER-Aufsichtsratschef fühlt sich Werner Wenning noch längst nicht ausgelastet. Dieselbe Position bekleidet er bei E.ON, und bei SIEMENS rückte er jüngst zum Aufsichtsratsvize vor. Einfache Mandate nimmt er zudem in den Kontrollgremien der DEUTSCHEN BANK und der Versicherungsgesellschaft TALANX wahr. Darüber hinaus hat Wenning Sitze in den Gesellschafter-Ausschüssen von HENKEL und FREUDENBERG. Wegen dieser Ämterhäufung bestimmte die „Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz“ den ehemaligen BAYER-Chef nun zum einflussreichsten Aufsichtsrat der Deutschland AG.

Manager, wechsel-dich

ManagerInnen ist es egal, was sie wo machen, nur ein Schritt auf der Karriere-Leiter muss es sein. Deshalb herrscht seit einiger Zeit ein reges Kommen und Gehen in BAYERs Führungsetage. Olivier Brandicourt, der erst 2013 Jörg Reinhardt als Pharma-Boss ersetzt hatte, weil dieser den Chef-Posten bei NOVARTIS ergattern konnte, kündigte beim Leverkusener Multi, um Vorstandsvorsitzender bei SANOFI zu werden. Geld bekam Reinhardt schon, bevor er überhaupt dort auftauchte: Der französische Pillen-Riese zahlte ihm eine „Antrittsprämie“ in Höhe von vier Millionen Euro. Die Politik reagierte empört. „Diese Leute haben noch nicht einmal die Leitung einer Firma übernommen und bekommen schon eine unverhältnismäßige Zahlung“, kritisierte Regierungssprecher Stephane Le Foll.

BAYER gegen Frauen-Quote

Im März 2015 hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das Aktien-Gesellschaften vorschreibt, den Frauen-Anteil in ihren Aufsichtsräten auf mindestens 30 Prozent zu steigern. BAYER zeigte sich darüber alles andere als erfreut. „Ein Freund von vorgeschriebenen Quoten sind wir nicht“, sagte Konzern-Sprecher Markus Siebenmorgen: „Wir besetzen Positionen grundsätzlich nach der jeweiligen Qualifikation und nicht nach Geschlecht.“ Jetzt muss das Unternehmen sich sputen. In seinem Aufsichtsrat sitzen gegenwärtig nämlich nur zu 20 Prozent Frauen, und im Konzern-Führungskreis sind die Herren Manager sogar zu 87 Prozent unter sich.

BAYER zahlt Bonus

Der Leverkusener Multi hat 2014 mal wieder einen Rekord-Gewinn eingefahren und gibt dafür seinen Angestellten auch artig Trinkgeld, sich dabei sichtlich in der Rolle des guten Königs gefallend. 420 Millionen Euro schüttet er an die 18.200 Tarif-Beschäftigten in der Bundesrepublik aus, 90 Millionen mehr als im letzten Jahr. Die Belegschaftsangehörigen von BAYER MATERIALSCIENCE dürften sich jedoch kaum über die Bonus-Zahlung gefreut haben, denn für sie wird es eine der letzten gewesen sein. Der Konzern will nämlich in Zukunft noch höhere Rekord-Gewinne einfahren und betrachtet die Kunststoff-Sparte dabei als Hindernis. Deshalb beschloss er, sich von dem Bereich zu trennen. Wie immer bei BAYER trägt also ein Teil der Belegschaft die Kosten für das, was das Unternehmen „ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr“ nennt.

KONZERN & VERGANGENHEIT

Vor 60 Jahren: Freispruch für Peters

DEGESCH, eine Tochterfirma der vom Leverkusener Multi mitgegründeten IG FARBEN, lieferte im „Dritten Reich“ das Zyklon B für die Gaskammern. Deshalb verurteilte ein Gericht 1949 Gerhard Peters als Geschäftsführer des Unternehmens, das noch bis 1986 zu 37,5 Prozent BAYER gehörte, wegen Beihilfe zum Mord zu einer fünfjährigen Zuchthaus-Strafe. Peters erreichte jedoch – mit Unterstützung von 200 bekannten Persönlichkeiten – eine Wiederaufnahme des Verfahrens, das 1955 tatsächlich mit einem Freispruch endete. Er hatte zwar nach Ansicht der RichterInnen den KZs wirklich das Zyklon B zur Verfügung gestellt und wusste auch genau, wofür, aber die JuristInnen mochten das ganze DEGESCH-Gift nicht komplett als eine Mordwaffe betrachten. Es kann „nicht bewiesen werden, dass mit dem von dem Angeklagten gelieferten Zyklon jemand getötet worden ist“, hieß es im Urteil.

Duisberg auf der Flucht

Der Leverkusener Multi betont bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, was für ein inniger ArbeiterInnen-Freund sein ehemaliger Generaldirektor Carl Duisberg war (siehe auch AKTION & KRITIK). So hob der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers auf der vorletzten BAYER-Hauptversammlung – konfrontiert mit der Kritik der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN an Duisberg wegen seiner Verantwortung für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen im Ersten Weltkrieg – die sozialpolitischen Verdienste des Chemikers hervor. „Er ließ Wohnungen für die Arbeiter bauen, verringerte deren wöchentliche Arbeitszeit, er führte soziale Versicherungssysteme ein“, so Dekkers. Besondere Beliebtheit unter den abhängig Beschäftigten hat Carl Duisberg dies jedoch nicht eingebracht. So musste er sich nach der November-Revolution 1918 zweimal auf die Flucht begeben, weil er fürchtete, von KommunistInnen verhaftet zu werden. Und einmal war er dabei sogar gezwungen, sich in die Obhut des ehemaligen Feindes zu begeben: Er suchte in Köln Unterschlupf bei den Besatzungstruppen.

POLITIK & EINFLUSS

Trotz Subventionen: St. Joseph dicht

Anfang 2014 gelang es BAYER, die US-amerikanische Gemeinde St. Joseph mit Abwanderungsplänen so unter Druck zu setzen, dass diese dem Konzern Subventionen für eine Erweiterung der Tierarznei-Produktion gewährte (Ticker 3/14). Ein „Job-Erhaltungsprogramm“ nannte der Stadtverwaltungsmitarbeiter Clint Thompson die Maßnahme damals und hielt zur drohenden Schließung der Fertigungsstätten fest: „Die Gefahr war sehr real.“ Doch all die Steuer-Gelder halfen nichts: Kaum ein Jahr später machte sich der Leverkusener Multi vom Acker. Er verlagerte die Herstellung der Produkt-Reihen DVM und EXPERT CARE nach Shawnee und stellte die Fertigung der übrigen ein (siehe auch IMPERIUM & WELTMARKT).

Duin lädt zum 2. Chemie-Gipfel

Im Herbst 2014 lud der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) zum 2. Chemie-Gipfel. „Die Chemische Industrie nimmt eine Schlüsselposition in der Wirtschaftspolitik der Landesregierung ein. Deshalb wollen wir den Austausch zwischen Vertretern der Branche und der Politik im partnerschaftlichen Dialog weiter intensivieren“, so Duin zum Sinn der Übung. Die BAYER-Belange fanden dabei durch Günter Hilken und Frank Löllgen Berücksichtigung. Hilken sitzt nämlich nicht nur der NRW-Sektion des „Verbandes der Chemischen Industrie“ vor, sondern auch der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA. Und Löllgen, der Vorsitzende des Nordrhein-Bezirkes der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE), hat beim Leverkusener Multi seine Ausbildung zum Chemie-Laboranten absolviert. Auf der Tagesordnung des Treffens stand unter anderem das Thema „Energiekosten“, das der Minister nutzte, um seinen unermüdlichen Einsatz für die Chemie-Unternehmen hervorzuheben. So verwies er darauf, bei den Beratungen zum „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ mit dafür gesorgt zu haben, dass energie-intensive Betriebe weiterhin Rabatte bei der Ökostrom-Umlage erhalten. Hilgers honorierte das auch: „Wir begrüßen es sehr, bei Minister Duin stets auf offene Ohren für die Herausforderungen unserer Branche zu treffen.“ Zum großen Bedauern der Runde stoßen BAYER & Co. draußen nicht auf so aufnahmebereite Hör-Organe. Doch daran wollen Wirtschaft und Politik weiter arbeiten: „Übereinstimmend betonten die Teilnehmer, dass die Akzeptanz für Industrie und Infrastruktur-Projekte in der Bevölkerung weiter gestärkt werden muss“. Als Stärkungsmittel dienen ihnen dabei unter anderem Nachbarschaftsbüros, Public-Viewing-Veranstaltungen bei Sport-Events und pseudo-partizipative Formate wie „Dialog schafft Zukunft“.

Weihnachtsempfang ohne SPD-Granden

Sonst haben SozialdemokratInnen eigentlich kaum Berührungsängste mit dem Leverkusener Multi. Aber zum Berliner Weihnachtsempfang des Global Players traute sich keiner von den Granden. Ein unterer Partei-Charge musste sie bei Norbert Lemken, dem Leiter des BAYER-Verbindungsbüros in der Hauptstadt, entschuldigen: Die Ober-GenossInnen dürften in allzu nahem Dunstkreis der Industrie leider nicht gesehen werden.

Dekkers will Wagniskapital-Gesetz

Die Bundesregierung und die bundeseigene „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ unterstützen bereits den Hightech-Gründerfonds II von BAYER, BASF, BOSCH & Co., der jungen Pharma- und Biotech-Firmen Startkapital zur Verfügung stellt. Auf dem von der Zeitung Die Welt veranstalteten „Wirtschaftsgipfel“, an dem unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, EZB-Chef Mario Draghi, Finanzminister Wolfgang Schäuble und Innenminister Thomas de Maizière teilnahmen, forderte Ober-BAYER Marijn Dekkers die Große Koalition jedoch auf, mehr zu tun. „Ein ganz wichtiges Thema ist für mich die Finanzierung junger Unternehmen. Wir brauchen ein neues Wagniskapital-Gesetz“, verlangte er und erhielt dafür viel Zustimmung.

PROPAGANDA & MEDIEN

BAYER: Null Problemo mit ASPIRIN

Wenn BAYER-WissenschaftlerInnen erforschen, was BAYER-WissenschaftlerInnen zu den Risiken und Nebenwirkungen einer Pille erforschten, die BAYER-WissenschaftlerInnen entwickelt hatten, dann ist das Ergebnis unschwer zu erraten: Es spricht nichts gegen die Arznei. Trotzdem räumte die Pharmazeutische Zeitung BAYERs Pharma-Manager Uwe Gessner sechs Seiten für das Unterfangen ein, dem immer wieder wegen der Nebenwirkung „Magenbluten“ inkriminierten ASPIRIN (Wirkstoff: Acetylsalicylsäure) einen Persilschein auszustellen. „In der Meta-Analyse auf Basis der individuellen Daten von über 13.000 Patienten ergab sich, dass bei der für die Selbstmedikation von akuten Schmerzen, Fieber und Erkältungssymptomen üblichen niedrigen Dosierung und kurzer Behandlungsdauer das Risiko unerwünschter Ergebnisse unter Acetylsalicylsäure gering ist. Insbesondere traten praktisch keine schwerwiegenden gastrointestinalen (zum Beispiel Blutung oder Perforation) oder nicht-gastrointestinalen (zum Beispiel Hirnblutung) Komplikationen auf“, lautet sein wenig überraschender Befund. Vorsichtshalber hat Gessner nicht meta-analysiert, was für unerwünschte Arznei-Effekte ASPIRIN bei Menschen hervorruft, die das Pharmazeutikum über einen längeren Zeitraum hinweg nehmen, beispielsweise weil sie der BAYER-PR Glauben schenkten, das Produkt beuge Herzinfarkten vor.

Mehr BAYCUSAN-Werbung

Der Leverkusener Multi erschließt seinen unter dem Namen BAYCUSAN als Rohstoffe für die Kosmetik-Branche vertriebenen Mikroplastik-Produkten immer neue Absatzmärkte (siehe WASSER, BODEN & LUFT) und sorgt so für eine immer größere Belastung der Weltmeere mit Schadstoffen. Jetzt hat der Konzern sogar eine Werbeagentur verpflichtet, um Polyurethan-32 & Co. unter dem Motto „Beauty made possible“ bei der internationalen Schönheitsindustrie noch bekannter zu machen.

BAYERs Kreislauf-Kurzschluss

BAYERs Kunststoff-Produktion entspricht mitnichten ökologischen Kriterien. Sie basiert zum größten Teil auf fossilen Grundstoffen, verbraucht Unmengen von Strom, bei dessen Erzeugung Erneuerbare Energien nur eine verschwindend geringe Rolle spielen, und die Produkte selber wie zum Beispiel Mikroplastik (s. o.) gefährden Mensch, Tier und Umwelt in beträchtlichem Maße. Das alles hält den Konzern aber nicht davon ab, sich als Umweltengel zu präsentieren. So lud er auf einer Kunststoff-Fachmesse in Holland zu einer Veranstaltung, bei der die Entwicklung von Lösungen zu nachhaltigeren Herstellungstechniken auf der Agenda stand. Und das verleitete das Fachblatt MM Maschinenmarkt dann zu der Überschrift: „BAYER lebt Kreislaufwirtschaft.“

Viel mehr Geld für Selbsthilfegruppen

BAYER sponsert Selbsthilfegruppen und PatientInnen-Organisationen in hohem Maße. Gegenüber 2013 verdoppelte der Leverkusener Multi seinen Etat fast noch einmal und schüttete über 500.000 Euro aus. Zuwendungen erhalten hauptsächlich diejenigen Verbände, für die der Konzern die entsprechenden Medikamente bereithält: Sehbehinderten-, Diabetes-, Krebs-, Bluter-, Lungenkrankheiten- sowie Multiple-Sklerose-Vereinigungen. Allein solche Gesellschaften wie der „Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband“ , die dem Pharma-Riesen KundInnen für sein Augen-Präparat EYLEA zuführen könnten, bekamen mit 271.000 Euro beinahe genauso viel wie im Jahr zuvor alle Vereine zusammen. Der Leverkusener Multi selber weist hingegen finanzielle Motive für sein Engagement weit von sich und führt andere Gründe an. „BAYER betrachtet die Zusammenarbeit mit Patienten-Organisationen als wichtigen Bestandteil seiner Arbeit, um die Bedürfnisse der Betroffenen besser identifizieren und verstehen zu können“, so Jens Lipinski von der Abteilung „Patient Relations“.

EYLEA-Rundumbetreuung

Der Leverkusener Multi versucht zunehmend, Kranke mit „Patienten-Unterstützungsprogrammen“ längerfristig an seine Arzneien zu binden. Solche Angebote hält der Pharma-Riese nicht nur Menschen für mit Multipler Sklerose bereit, sondern auch für solche, die wegen einer Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – sein Gentech-Präparat EYLEA nehmen, das in den Zulassungstests anderen Mitteln gegenüber bloß seine „Nicht-Unterlegenheit“ demonstrierte. Und um die Rundumbetreuung namens „VisusVital“ bekannt zu machen, hat BAYER viele Partner gewinnen können. So verpflichtete der Konzern Professor Dr. Norbert Schrage für einen Auftritt auf der „SightCity“, einer Messe für Sehbehinderten-Hilfsmittel. „Patienten mit chronischen Augenerkrankungen haben besondere Bedürfnisse, die in der Arztpraxis nicht immer erfüllt werden. Denn sie benötigen mehr als reine medikamentöse Therapien. Diese müssen durch geeignete Unterstützungs- und Versorgungsangebote optimiert werden“ – mit diesen Worten warb der Chefarzt der Augenklinik Köln-Merheim auf dem vom Global Player arrangierten Pressegespräch für das PatientInnen-Unterstützungsprogramm. Mit Markus Georg ließ sich auch der Geschäftsführer der PatientInnen-Organisation „Pro Retina“, die im Jahr 2014 33.000 Euro vom Pillen-Produzenten erhielt, in die PR-Kampagne einspannen. Zudem gelang es dem Unternehmen noch, die Reklame für „VisusVital“ in dem Fachblatt Der Augenarzt unterzubringen, das gerne auch BAYER-Pressemeldungen zu EYLEA unkommentiert abdruckt.

EYLEA-Rundumbetreuung

Nicht nur die an einer Makula-Degeneration leidenden PatientInnen will der Leverkusener Multi zur Verkaufsförderung seines Gentech-Mittels EYLEA enger an sich binden (s. o.), sondern auch deren Angehörige. So bietet er in Tateinheit mit MedizinerInnen, der BARMER-Krankenkasse sowie den – von ihm großzügig alimentierten – PatientInnen-Organisationen AMD-Netz und „Pro Retina“ Workshops für Familien-Mitglieder der Erkrankten an.

WFH-Präsident in BAYER-Diensten

BAYERs Investitionen in PatientInnen-Organisationen lohnen sich, denn diese revanchieren sich mit „Freundschaftsdiensten“. So erteilte der Präsident des Bluter-Verbandes „World Federation of Hemophilia“, Mark Skinner, jüngst einem neuen Therapie-Ansatz des Leverkusener Multis die Absolution, obwohl die Entwicklung sich noch in einem frühen Stadium befindet. Zu den Versuchen des Leverkusener Multis, ein Gen, das den Gerinnungsfaktor VIII produziert, direkt in die Leber einzuführen, um so das bisher nötige tägliche Spritzen zu ersetzen (Ticker 4/14), lässt er sich mit den Worten vernehmen: „Eine einzige Behandlung wäre ein Segen und würde die Belastungen einer lebenslangen prophylaktischen Therapie enorm senken.“

Bienen-Kümmerer BAYER

Der Leverkusener Multi steht wegen seiner bienenschädigenden Pestizide GAUCHO und PONCHO, welche die EU vorerst bis Ende 2015 aus dem Verkehr gezogen hat, in der Kritik. Darum verstärkt der Konzern seine PR-Aktivitäten. Wo das Unternehmen nicht schlicht versucht, die Fakten abzustreiten, da inszeniert es sich als Bienenkümmerer. Der Global Player fördert nicht nur das Anlegen von Ackerrand-Streifen mit pollen-reichen Blütenpflanzen sowie von Bienenweiden und gründet „Bee Care Center“, sondern unterstützt auch Forschungsvorhaben zum Erhalt der Bienengesundheit. Im Februar 2015 spendete er in den USA zudem 100.000 Dollar, um die Ernährungslage der Bienen vor Beginn der Mandelblüte zu verbessern.

ASPIRIN-Sozialpreis an App

Während der Konzern de facto immer unsozialer wird, indem er Arbeitsplätze vernichtet und Arbeitsbedingungen verschärft, macht seine PR-Abteilung seit einiger Zeit verstärkt auf „sozial“. So hat diese den ASPIRIN-Sozialpreis ins Leben gerufen. 2015 ging die Auszeichnung an die EntwicklerInnen einer App, die Ess-Gestörten dabei hilft, die Nahrungsaufnahme zu protokollieren.

TIERE & ARZNEIEN

BAYTRIL-Mengenrabatt

Der massenhafte Einsatz von Antibiotika wie BAYERs BAYTRIL in der Massentierhaltung führt zur Entwicklung resistenter Krankheitserreger. Gelangen diese in den menschlichen Organismus, so können MedizinerInnen oftmals nichts mehr gegen die Keime ausrichten, was eine massive Gesundheitsgefahr darstellt. Ein Grund für die Verbreitung der Mittel sind auch die oligopol-haften Strukturen bei den VeterinärInnen. So bedienen die zehn größten Praxen die Geflügel- und Kälbermastbetriebe fast im Alleingang: Ihr Marktanteil beträgt 90 Prozent. Und sie können BAYTRIL & Co. zu Konditionen anbieten, zu denen es manche TierärztInnen nicht einmal im Einkauf bekommen, weil die Pharma-Riesen Mengen-Rabatte gewähren. Die GESELLSCHAFT FÜR GANZHEITLICHE TIERMEDIZIN und der BUND fordern deshalb die Einführung von Festpreisen, um die Kosten für die Arzneien zu erhöhen und so Anreize für einen geringeren Verbrauch zu setzen.

DRUGS & PILLS

ESSURE ruft FDA auf den Plan

Bei ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommendes Mittel zur Sterilisation, handelt es sich um eine kleine Spirale, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich nach etwa drei Monaten die Eileiter verschließen. Allzu oft jedoch bleibt die Spirale nicht an dem vorgesehenen Ort, sondern wandert im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden innerer Organe, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. Auch Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien zählen zu den möglichen Gesundheitsschädigungen. Vier Meldungen über Todesfälle und mehr als 5.000 über unerwünschte Arznei-Effekte hat die US-Gesundheitsbehörde FDA seit der Zulassung des Medizin-Produktes im Jahr 2002 bereits erhalten. Viele dieser Nebenwirkungen haben schon die Probandinnen in den Zulassungstests erlitten. In den Protokollen der Klinischen Prüfungen tauchten diese Angaben jedoch oft nicht auf. Eine Teilnehmerin berichtete dem US-Sender ABC, wenn sie über starke Menstruationsbeschwerden klagte, hätten die ÄrztInnen das „stark“ in dem Versuchsprotokoll einfach gestrichen. Auch vermerkten diese darin, es wäre unwahrscheinlich, dass die schweren Menstruationsblutungen der Frau auf das Präparat zurückgingen. Eine Gruppe von ESSURE-Geschädigten hat die FDA deshalb in einer Petition aufgefordert, die Zulassungstests noch einmal zu überprüfen. Und die Behörde hat daraufhin eine Untersuchung eingeleitet.

Gefälle bei YASMIN-Verordnungen

Frauen, die drospirenon-haltige Pillen wie BAYERs YASMIN zur Empfängnis-Verhütung nehmen, tragen im Vergleich zu solchen, die levonorgestrel-haltige Kontrazeptiva bevorzugen, ein bis zu doppelt so hohes Risiko, eine Thromboembolie zu erleiden. Das hat bereits zu hunderten von Todesfällen geführt und die Gesundheitsbehörden einiger Länder zu Reaktionen veranlasst. So erstatten etwa die Krankenkassen in Frankreich die Kosten für YASMIN & Co. nicht mehr. Das hat sich merklich auf die Verordnungszahlen ausgewirkt: Sie sanken 2013 um 45 Prozent. Gleichzeitig gingen die Fälle von Lungen-Embolien bei den 15- bis 45-jährigen Frauen um 11,2 Prozent und bei den 15- bis 19-jährigen Frauen sogar um 27,9 Prozent zurück. Hierzulande hat sich allerdings noch nichts getan. Immer noch entfallen auf YASMIN und andere Präparate der 3. Generation zwei Drittel aller Rezepte. Das industrie-unabhängige Fachblatt arznei-telegramm (a-t) macht dafür neben nicht ausreichend vor den Gefahren warnenden Fach-Informationen auch das Verhalten der ÄrztInnen-Verbände verantwortlich. So bezeichnet etwa der „Berufsverband der Frauenärzte“ (BVF) Thrombosen infolge der Einnahme dieser Präparate als „sehr seltene Komplikation“ und attestiert ihnen eine bessere Verträglichkeit als Pillen der 1. und 2. Generation. Auch führen Drospirenon-Produkte im Gegensatz etwa zu levonorgestrel-haltigen Arzneien dem BVF zufolge nicht zu einer Gewichtszunahme. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat die MedizinerInnen-Organisation wie auch die „Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe“ angeschrieben und wegen ihrer Verharmlosung von YASMIN & Co. scharf kritisiert. Der BVF wies die Vorwürfe zurück und stützte sich dabei auf eine Studie des nicht gerade industrie-fernen Berliner ZEG-Institutes. Zu dessen Leitern gehört mit Jürgen C. Dinger nämlich ein ehemaliger Beschäftigter des SCHERING-Konzerns, der YASMIN entwickelt hatte und damit 2006, als BAYER die Berliner Aktien-Gesellschaft übernahm, die Produktpalette des Leverkusener Multis erweiterte. Das arznei-telegramm fordert derweil eine Überarbeitung der Fach-Informationen und einen Ausschluss von Pillen mit dem Wirkstoff Drospirenon aus der Erstattungspflicht. Ein kompletter Verzicht auf diese Medikamente würde die Zahl der Thrombose-Vorfälle um 250 senken, konstatiert das a-t.

Leitlinien-Empfehlung für XOFIGO

XOFIGO, BAYERs Medikament zur Behandlung der Prostatakrebs-Art CRPC, hat Aufnahme in die Leitlinien zur Prostatakrebs-Therapie gefunden. Die zuständige Kommission bezeichnete die Arznei mit dem Wirkstoff Radium-223-Dichlorid, mit dem ÄrztInnen PatientInnen bestrahlen dürfen, wenn eine Hormon-Behandlung erfolglos geblieben ist und sich zudem noch Metastasen im Knochen gebildet haben, als eine „Option“. Dabei verlängerte das Mittel bei den Klinischen Tests die Lebensdauer der Krebs-Kranken noch nicht einmal um drei Monate. Aber der Leverkusener Multi konnte sich auf das Votum von willigen MedizinerInnen wie den Professoren Dr. Axel Heidenreich und Dr. Kurt Miller verlassen, die er auf seiner Gehaltsliste führt. Heidenreich gehört einem Beratungsgremium von BAYER an und hält Vorträge für den Pharma-Riesen. So machte der Leiter der Urologie am Klinikum Aachen etwa bei dem Symposium „Mehr als ASPIRIN – BAYER in der Onkologie“ Werbung für XOFIGO, die das Deutsche Ärzteblatt anschließend unter dem Titel „Radium-223-Dichlorid: Innovativer Wirk-Mechanismus gegen Knochen-Metastasen“ veröffentlichte. Und auch bei der Jahrestagung der „Deutschen Gesellschaft für Urologie“ pries der Arzt das Mittel an. Dr. Miller von der Berliner Charité verdingte sich derweil bei dem Pressetermin zur Zulassung des BAYER-Präparats als Mietmaul und verdiente sich zudem noch etwas durch XOFIGO-Workshops dazu.

NICE ändert seine XOFIGO-Meinung

Im März hatte das britische „National Institute for Health and Care Excellence“ (NICE) eine Kosten/Nutzen-Analyse von BAYERs Strahlentherapie-Medikament XOFIGO durchgeführt und der Arznei kein gutes Zeugnis ausgestellt (Ticker 4/14). Die vom Leverkusener Multi eingereichten Unterlagen gaben nicht genügend Hinweise darauf, dass „die Vorteile die beträchtlichen Kosten rechtfertigen“, so die Behörde damals. Nachdem der Konzern Dokumente nachgereicht hatte, entschied sich das NICE jedoch um und sprach eine Empfehlung für das Präparat aus.

Endometriose-Fortschritte bei EVOTEC

Der Leverkusener Multi unternimmt derzeit einige Anstrengungen, mehr Mittel zur Behandlung der Endometriose, einer gutartigen Wucherung der Gebärmutter-Schleimhaut, herauszubringen. Neben der Markt-Einführung von VISANNE, in deren Gefolge er die Produktion der ebenfalls zur Therapie dieser Gesundheitsstörung geeigneten, aber viel preiswerteren Verhütungsmittel VALETTE und CHLORMADINON kurzerhand einstellte (Ticker 4/14), unterhält der Konzern noch mehrere Endometriose-Forschungskooperationen. So arbeitet er auf diesem Gebiet mit der Universität Oxford und mit dem Hamburger Biotech-Unternehmen EVOTEC zusammen. Dieses verkündete nun entscheidende Entwicklungsfortschritte.

BEPANTHEN bei Tattoo-Entfernung?

Dank BAYER-Geld hat die Wissenschaft festgestellt: Zur Nachbehandlung der Haut bei Tattoo-Entfernungen per Laser eignet sich die BAYER-Salbe BEPANTHEN hervorragend. „Nach unseren Forschungsergebnissen ermöglicht BEPANTHEN Wund- und Heilsalbe eine raschere Wundheilung als Vaseline“, erklärte Dr. Jens Malte Baron von der Aachener „Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule“ auf einer Presse-Veranstaltung des Leverkusener Multis zu den Resultaten einer vom Global Player gesponserten Studie. Sogar die Entwicklung des Versuchsmodells, das der Untersuchung zugrunde liegt, finanzierte der Konzern.

GADOVIST für Kleinstkinder

Der Leverkusener Multi hat in den USA für sein Röntgen-Kontrastmittel GADOVIST (auch GADAVIST) eine erweiterte Zulassung erhalten. MedizinerInnen dürfen das Präparat künftig auch bei Kindern unter zwei Jahren verwenden. Der Entscheidung der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA lagen Tests des Pharma-Riesen zugrunde, die dem Mittel eine ausreichende Sicherheit für einen solchen Einsatz bescheinigten. Dabei gehen von GADOVIST ebenso wie von BAYERs anderem Kontrastmittel MAGNEVIST sehr wohl Gesundheitsgefahren aus. Die beiden Präparate enthalten nämlich Gadolinium, das bei Nierenkranken ein unkontrolliertes Wachstum des Bindegewebes mit Todesfolge auslösen kann, weshalb der Konzern sich schon mit Schadensersatz-Klagen konfrontiert sah (Ticker 3/11).

Kein STIVARGA bei Darmkrebs

BAYERs Krebsmedikament STIVARGA mit dem Wirkstoff Regorafenib ist als Mittel der 2. Wahl zur Behandlung von fortgeschrittenem Darmkrebs zugelassen. Zudem dürfen es die MedizinerInnen bei PatientInnen mit GIST – einer bestimmten Art von Verdauungstrakt-Tumoren – anwenden. Auf eine Erweiterung des Anwendungsspektrums kann der Konzern vorerst jedoch nicht zählen. Er musste eine Studie zur Therapie einer Darmkrebs-Art, bei der die Metastasen in die Leber streuen, abbrechen, weil sich nur 25 statt 750 ProbandInnen fanden. Die Anforderungen an die TeilnehmerInnen seien zu speziell gewesen, verlautete aus der Firmen-Zentrale. Aber der Pharma-Riese lässt sich davon nicht entmutigen: „Wir werden (...) weiter schauen, was für Möglichkeiten es noch gibt, den Einsatz von Regorafenib auch im Bereich von Darmkrebs weiter zu untersuchen.“

Arznei-Tests: vereinheitlicht und schneller

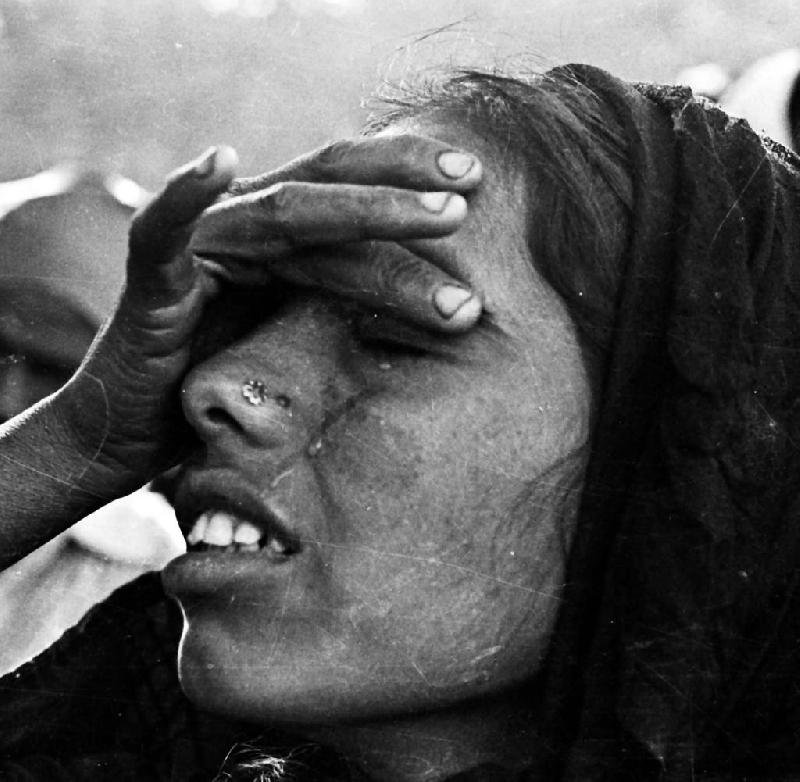

Die Pillen-Riesen lagern immer mehr Arznei-Tests in ärmere Länder aus. Dort winken günstigere Preise, ein großes Reservoir an ProbandInnen und eine mangelhafte Aufsicht. Die Folge: Immer wieder kommt es zu Todesfällen. So starben 2011 in Indien 20 Menschen bei Erprobungen von BAYER-Medikamenten. Die EU bemüht sich jedoch darum, wieder mehr Pillen-Prüfungen in heimische Gefilde zurückzuholen und begegnet der Konkurrenz, indem sie ihrerseits die Sicherheitsstandards senkt. So hat Brüssel mit der Verordnung Nr. 536/2014 ein beschleunigtes und europa-weit vereinheitlichtes Genehmigungsverfahren für Medikamenten-Erprobungen eingeführt.

Fünf Arzneien in beschleunigter Entwicklung

In der Pharma-Forschung hat der Leverkusener Multi fünf Wirkstoffe als besonders aussichtsreich identifiziert und forciert deshalb deren Entwicklung besonders. Dabei handelt es sich um Molidustat zur Behandlung von Blutarmut mit begleitender Nierenschwäche, einen Phosphatidylinositol-Hemmer zur Tumor-Therapie, Vilaprisan für das Anwendungsgebiet „Gebärmutter-Geschwüre“ sowie Finerenon und einen Guanylatcyklase-Hemmer für die Indikation „Herzinsuffizienz“.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Mehr Pestizide wg. Klimawandel

Der Klimawandel, den BAYER & Co. durch den massenhaften Ausstoß von Kohlendioxid befördern, hat auch Einfluss auf den Pestizid-Verbrauch. Durch die Erderwärmung blühen nämlich die Ackerfrüchte früher – und mit ihnen auch die Wildgräser und Schadpilze. Darum lag hierzulande beispielsweise die Nachfrage nach Agro-Chemikalien im Februar und März 2014 um 15 Prozent über derjenigen des Vorjahres-Zeitraums. „Aufgrund der milden Witterung gab es ein durchgehendes Wachstum von Ungräsern im Wintergetreide, was dann höhere Aufwand-Mengen bei den Herbiziden erforderlich machte. Bei Fungiziden waren ungewöhnlich früh erste Rost-Infektionen zu verzeichnen. Insgesamt führte dieses Befallsgeschehen zu einem früheren und höheren Bedarf an Pflanzenschutzmitteln“, resümierte BAYER die Lage erfreut.

Neues Wurm-Mittel

Die Absatz-Chancen für Pestizide auf biologischer Basis vergrößern sich. ExpertInnen sagen für das Jahr 2020 ein Markt-Potenzial von drei Milliarden Dollar voraus. Darum baut BAYER diese Sparte aus. Der Leverkusener Multi will seinen Agrogift-Schrank jedoch nicht gleich entsorgen; „best of both worlds“ lautet die Devise. Und diese gedenkt er jetzt sogar in einem einzigen Produkt zusammenzuführen. Der Konzern entwickelt ein Mittel gegen Würmer, das sowohl mit der Agro-Chemikalie Fluopyram als auch mit dem Bodenpilz Purpureocillium lilacinum bestückt ist. Dieses Biologikum, den der Global Player als „BioAct“ markenrechtlich geschützt hat, soll bereits die Eier von Fadenwurm & Co. befallen und so eine Vermehrung verhindern.

Mehr Glufosinat aus Höchst

BAYERs Pestizid-Wirkstoff Glufosinat erfreut sich derzeit einer großen Nachfrage, weil immer mehr Wildpflanzen der MONSANTO-Substanz Glyphosat trotzen. Der Leverkusener Multi will deshalb am Standort Höchst die Produktion der Substanz, die er unter anderem in Kombination mit gentechnisch verändertem Saatgut vermarktet, auf 16.000 Tonnen im Jahr verdoppeln. Zuvor hatte der Agro-Riese bereits die Kapazitäten in Hürth bei Köln erweitert, obwohl die EU angekündigt hat, die Substanz 2017 wegen ihrer Gefährlichkeit aus dem Verkehr zu ziehen. Der Global Player hat es nämlich hauptsächlich auf die Absatz-Märkte in Südamerika und in den USA, wo er unlängst mit dem Bau einer neuen Glufosinat-Fertigungsstätte begonnen hat, abgesehen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN kritisiert diese Praxis der doppelten Standards scharf und fordert ein weltweites Verbot der Chemikalie. „Es ist zynisch, im Ausland eine Anbau-Technik zu forcieren, die mit der Verwendung eines hochgiftigen und bei uns demnächst verbotenen Pestizids verknüpft ist. Das Schicksal der LandarbeiterInnen und Landarbeiter in Lateinamerika oder Asien ist dem Konzern augenscheinlich gleichgültig.“

Weniger GAUCHO aus Ontario

GAUCHO und PONCHO, die beiden BAYER-Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide, haben einen großen Anteil am weltweiten Bienensterben. Die EU hat die Mittel deshalb vorerst bis Ende 2015 aus dem Verkehr gezogen und prüft ein generelles Verbot. Und jetzt hat auch ein kanadischer Bundesstaat reagiert: Ontario will den Einsatz von GAUCHO & Co. bis 2017 um 80 Prozent reduzieren. Vorausgegangen war der Entscheidung eine Untersuchung der Aufsichtsbehörde PMRA, nach der sich 2012 und 2013 in über 70 Prozent der toten Bienen Spuren von Neonicotinoiden fanden.

Neue Neonicotinoid-Studien

WissenschaftlerInnen finden immer mehr Beweise für die bienenschädigende Wirkung von GAUCHO, PONCHO und anderen Pestiziden aus der Gruppe der Neonicotinoide (s. o.). Gleich drei neue Studien legen Belege dafür vor. ForscherInnen der schwedischen Lund-Universität haben auf Rapsfeldern einmal BAYERs ELADO, das neben dem Neonicotinoid Clothianidin auch Beta-Cyfluthrin gegen Pilz-Befall enthält, und einmal nur Beta-Cyfluthrin pur ausgebracht. Ergebnis: Auf den Äckern ohne Neonicotinoide vermehrten sich Wildbienen und Hummeln deutlich besser; nur bei den Honigbienen zeigten sich keine Unterschiede. Eine Studie des EU-Wissenschaftsnetzwerks EASAC kam zu einem ähnlichen Befund und stellte zudem negative Auswirkungen von GAUCHO & Co. auf Pflanzen-Bestäuber wie Motten und Schmetterlinge fest. Und ForscherInnen der Newcastler Hochschule verglichen die Mittel sogar mit Drogen. „Die Tatsache, dass Bienen eine Vorliebe für neonicotinoid-belastete Nahrung haben, ist besorgniserregend, weil sie vermuten lässt, dass die Neonicotinoide ähnlich wie Nikotin als Droge wirken“, konstatierten sie. Darum reicht es ihnen zufolge nicht aus, den Bienen in der Nähe der kontaminierten Felder Blühstreifen mit Nahrungsalternativen anzubieten. Eine Einschränkung der Neonicotinoid-Verwendung sei womöglich der einzige Weg, den Rückgang der Bestäuber-Populationen aufzuhalten, so ihr Votum laut dpa. BAYER bezweifelt die Ergebnisse jedoch. Den WissenschaftlerInnen aus Newcastle wirft der Leverkusener Multi vor, mit zu hohen Wirkstoff-Konzentrationen gearbeitet zu haben, und bei der Untersuchung aus Schweden macht er methodische Mängel aus und bestreitet überdies die „Robustheit der Daten“.

Mangelhafte CALYPSO-Beratung

Der BUND hat untersucht, inwieweit Gartencenter und Baumärkte beim Kauf von Haushaltsgiften auf Risiken und Nebenwirkungen hinweisen. Dazu hat die Initiative in 17 Geschäften die BAYER-Produkte SCHÄDLINGSFREI CALYPSO und ZIERPFLANZENSPRAY LIZETAN sowie MONSANTOs ROUNDUP erworben. Die Bilanz fiel nicht eben gut aus. So resümiert der Umweltverband die Verkaufsgespräche zu CALYPSO wie folgt: „Auf die Gesundheitsgefahren (...) wurde bei der Beratung kaum eingegangen. Selten wurde empfohlen, bei der Ausbringung des Mittels Haut, Augen und Mund zu schützen. Die mögliche krebserregende Wirkung von SCHÄDLINGSFREI CALYPSO wurde nicht benannt.“

GENE & KLONE

Milliarden-Schaden durch LL601

Im Jahr 2006 war gentechnisch veränderter Langkorn-Reis von BAYER weltweit in Supermärkten aufgetaucht, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nirgendwo eine Zulassung für die gegen das hochgefährliche Herbizid Glufosinat (Produktname: LIBERTY) resistente Sorte vorlag. Rund 30 Prozent der US-amerikanischen Ernte hatte der LL601-Reis verunreinigt. Für die LandwirtInnen, die Verarbeiter, die Exporteure und den Handel entstanden dadurch Verluste in Höhe von 1,18 bis 1,72 Milliarden Dollar. Das errechnete der „Schadensbericht Gentechnik“, den der „Bund ökologische Lebensmittel-Wirtschaft“ herausgegeben hat. An Entschädigung hat der Leverkusener Multi hingegen nur 560 Millionen Dollar gezahlt. Insgesamt verursachten die vier bisher größten Gen-Desaster Schäden in Höhe von 5,4 Milliarden Dollar.

Keine Kennzeichnung in Oregon

Seit einiger Zeit gibt es in US-amerikanischen Bundesstaaten Initiativen zur Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Bestandteilen. BAYER & Co. investieren viel Geld, um diese Vorhaben zu Fall zu bringen und können leider schon Erfolge verbuchen. Nachdem bereits in Washington und Kalifornien BürgerInnen-Begehren scheiterten, erlitten die Gentechnik-GegnerInnen jetzt auch in Colorado und Oregon Niederlagen. In Vermont allerdings muss auf Nahrungsmitteln weiterhin draufstehen, was drin ist: Eine Klage der Lebensmittel- und Agrarindustrie gegen das entsprechende Gesetz scheiterte Ende April 2015, die Konzerne können jedoch noch in die Berufung gehen.

MON88701 mit Glufosinat-Resistenz

Schadinsekten gewöhnen sich zunehmend an die Pestizide, welche die Hersteller im Kombipack mit ihren gegen diese Wirkstoffe resistenten Genpflanzen verkaufen. Deshalb gehen die Multis nach der Devise „Doppelt hält besser“ immer mehr dazu über, ihre Sorten gleich gegen mehrere Agrochemikalien immun zu machen und gewähren sich gegenseitig Zugriff auf ihre Technologien. So haben die US-Behörden jüngst MONSANTOs Gen-Soja MON88701 zugelassen, das sowohl gegen Dicamba als auch gegen BAYERs Ultragift Glufosinat (siehe PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE) resistent ist.

Import-Zulassung für BAYER-Baumwolle

Bislang hatte die Europäische Union zentral über die Zulassung von Genpflanzen entschieden. Jetzt will Brüssel dies jedoch den Mitgliedsländern selber überlassen, wovon sich BAYER & Co. mehr Chancen für die Risiko-Technologie erhoffen (Ticker 3/14). Im Zuge dieser Veränderung hat die EU schnell noch reinen Tisch gemacht und alle Genehmigungsanträge für Gen-Importe bearbeitet. Ende April 2015 stand das Ergebnis fest. Die Kommission ließ neun Pflanzen neu zu. Darunter befanden sich auch zwei Labor-Früchte des Leverkusener Multis. Grünes Licht erhielten die Baumwoll-Sorten LLCotton25xGHB614, die gegen Glyphosat und BAYERs Ultragift Glufosinat (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE) resistent ist, und T304-40, welcher die Gen-WerkerInnen ebenfalls eine Immunität gegen Glufosinat und zudem noch das gegen Insekten wirkende Protein des „Bacillus thuringiensis“ (Bt) eingebaut haben. Darüber hinaus verlängerte die EU-Kommission zehn bereits bestehende Zulassungen. Jetzt muss sie nur noch über den 1507-Mais von PIONEER und DOW AGROSCIENCES befinden, der mit dem „Bacillus thuringiensis“ (Bt) bestückt ist und darüber hinaus über eine Glufosinat-Resistenz verfügt. Die Initiative TESTBIOTEST kritisiert das Schnellverfahren und kündigt eine Beschwerde an. „Die Risiken der jeweiligen Pflanzen wurden nicht ausreichend erforscht. Kombinierte Auswirkungen auf die Gesundheit, die auftreten können, wenn die Pflanzen in Nahrungsmitteln gemischt werden, wurden sogar überhaupt nie untersucht“, moniert die Organisation.

Neue EYLEA-Indikationen

BAYERs Gentech-Augenpräparat EYLEA, 2011 zunächst nur zur Behandlung der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – zugelassen, vermochte sein Anwendungsspektrum seither kontinuierlich zu erweitern. 2015 kamen zwei weitere Zulassungen hinzu. MedizinerInnen dürfen das Mittel künftig zur Therapie von solchen Flüssigkeitsansammlungen im Auge einsetzen, die nach einem Zentralvenen-Verschluss an der Netzhaut auftreten. Darüber hinaus genehmigten die Aufsichtsbehörden seinen Einsatz bei krankhaften Gefäß-Neubildungen auf der Netzhaut in Folge einer starken Kurzsichtigkeit.

WASSER, BODEN & LUFT

BAYCUSAN jetzt auch in China

Immer mehr Plastik-Abfälle gelangen in die Weltmeere und bedrohen das aquatische Ökosystem (siehe auch SWB 2/15). Eine besondere Gefahr stellt dabei Mikroplastik dar, denn diese Kleinst-Partikel enthalten nicht nur selbst Giftstoffe, sie wirken obendrein wie ein Magnet auf andere. Seine wasserabweisende und fettlösliche Oberfläche lockt nämlich Schadstoffe wie Polychlorierte Biphenyle (PCB), Pestizide, Medikamenten-Rückstände, Quecksilber, Blei oder Chrom an, die über die Nahrungskette gemeinsam mit den Mini-Kunststoffen auch in den menschlichen Organismus gelangen können. BAYER produziert diese Substanzen hauptsächlich für die Hersteller von Haarpflege- und Haarstyling-Mitteln, Wimperntusche sowie anderen Schmink-Utensilien. „Unsere Rohstoffe machen es der Kosmetik-Industrie überhaupt erst möglich, immer bessere Produkte zu entwickeln“, preist der Konzern seine Mikroplasten Polyurethan-32, Polyurethan-34, Polyurethan-35 und Polyurethan-48 an. Dem Unternehmen zufolge sorgen sie unter anderem für „samtige Haut“, „glänzendes Haar“ „geschmeidigen Glanz“ und „natürlichen Halt“. Im Frühjahr 2015 gelang es dem Leverkusener Multi, für seine unter dem Label BAYCUSAN angebotenen Mikroplastik-Artikel ein neues Absatz-Gebiet zu erobern. Er erhielt eine Zulassung für den chinesischen Markt.

Kochsalz aus Abwässern

Der Leverkusener Multi nimmt am Standort Krefeld eine Pilotanlage zur Wiedergewinnung von Kochsalz aus Prozess-Abwässern in Betrieb. Allerdings trägt er die Kosten dafür nicht allein. Der Bund subventionierte das Recycling-Projekt mit 738.000 Euro.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

Härtere Zeiten für Bisphenol

BAYER ist mit einer Jahresproduktion von ca. einer Million Tonnen einer der größten Produzenten der Industrie-Chemikalie Bisphenol A. Drei Prozent davon finden in Lebensmittel-Verpackungen wie etwa Konservendosen Verwendung, und das bringt Gesundheitsrisiken mit sich. Die Substanz ähnelt in ihrem chemischen Aufbau nämlich Hormonen, was Auswirkungen auf den menschlichen Stoffwechsel hat und zu Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen führen kann. Deshalb steht der Stoff seit Jahren in der Kritik. Die EU, die im März 2011 bereits seine Verwendung in Babyflaschen untersagt hatte, erhöhte unlängst die Grenzwerte (Ticker 1/15). Frankreich ging noch weiter. Der Staat erließ einen kompletten Bann für Bisphenol in Nahrungsmittel-Behältnissen. Das wiederum nahm der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes Remmel (Bündnis 90/Grüne) zum Anlass, strengere Maßnahmen auch hierzulande zu fordern: „Das ist ein deutliches Zeichen. Frankreich hat mit diesem Verbot den richtigen ersten Schritt getan. Deutschland muss nun folgen.“ Gemeinsam mit seinen KollegInnen aus Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein startete er deshalb auf der Bundeskonferenz der Landesumweltschutz-MinisterInnen eine entsprechende Gesetzes-Initiative.

Bisphenol in Zahn-Füllungen

Die gefährliche Chemikalie Bisphenol A treibt nicht nur in Lebensmittel-Verpackungen ihr Unwesen (s. o.), sondern auch in Zahn-Füllungen. Zudem finden sie in Zahn-Klebern und -Versieglern Verwendung. „Trotz sorgfältigster Verarbeitung können diese Substanzen im Mund freigesetzt werden“, warnt die Umweltzahnmedizinerin Dr. Hiltrud Boeger.

PLASTE & ELASTE

BMS entwickelt neuen Kunststoff

Die Chemie-Unternehmen nutzen zunehmend Biomasse zur Kunststoff-Fertigung. Als Ausgangsstoffe für die Erdöl-Alternative dienen unter anderem Milchsäure und Zucker. Mit Pentamethylen-Diisocyanat (PDI) hat auch BAYER MATERIALSCIENCE (BMS) ein solches Produkt entwickelt. „Die Umweltverträglichkeit wird zur Markt-Erfordernis“, so begründete die vor der Loslösung vom Konzern stehende Sparte diesen Schritt. Bedenken, die Nutzung der Äcker als Rohstoff-Reservoir für die Plaste-Produktion könnte den Anbau von Pflanzen für die Lebensmittel-Herstellung beeinträchtigen, weist BMS zurück. Die Biomasse-Gewinnung erfolge „ohne direkte Konkurrenz zur Nahrungsmittel-Produktion“, beteuert die Teil-Gesellschaft.

STANDORTE & PRODUKTION

Duisberg-Park noch ohne Statuen

Im Januar 2012 hatten MetalldiebInnen den Leverkusener Carl-Duisberg-Park heimgesucht und mehrere Skulpturen aus der Sammlung des ehemaligen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg (siehe auch AKTION & KRITIK) entwendet. Dankenswerterweise sackten sie dabei auch einige Werke des Nazi-Künstlers Fritz Klimsch ein, der unter anderem Büsten von Ludendorff und Hitler anfertigte und von Goebbels das Attribut „der reifste unter unseren Plastikern“ verliehen bekam. Nach dem Raub baute der Pharma-Riese die noch im Park verbliebenen Kunstwerke ab. Er kündigte an, ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten und die Hervorbringungen von Klimsch & Konsorten dann wieder öffentlich zu präsentieren. Ursprünglich sollte dies schon 2013 der Fall sein. Dann verschob der Konzern die Sache auf 2015, und inzwischen nennt er gar kein Datum mehr.

Planungsstau wg. Chemie-„Parks“

Die Notwendigkeit, ihre EinwohnerInnen vor den Gefahren zu schützen, die von BAYERs Chemie-„Parks“ ausgehen, stellt die Standort-Städte vor zunehmende Probleme. Die Seveso-Richtlinie der EU schreibt nämlich einen ausreichenden Abstand zwischen Industrie-Anlagen und anderen Gebäuden vor. In Leverkusen, wo der Pharma-Riese vor zwei Jahren auch selber seinen Plan begraben musste, in unmittelbarer Nähe des Werksgeländes einen Kindergarten zu errichten, liegen aus diesem Grund derzeit Pläne brach, den Süden Wiesdorfs zu entwickeln. Die Kommune hat erst einmal ein Seveso-Gutachten in Auftrag gegeben, um die Realisierungschancen zu evaluieren. Das tat auch Dormagen, obwohl die – nicht zuletzt wegen magerer Gewerbesteuer-Zahlungen von BAYER – darbenden Kommune dafür einiges Geld investieren musste. „Das fällt uns in der gegenwärtigen Haushaltslage nicht leicht. Ohne das Gutachten könnten wir aber anstehende Baugenehmigungen nicht erteilen und hätten einen Stillstand in der Stadtentwicklung“, erklärte Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD). Bis zum Ende des Jahres erste Zwischenergebnisse vorliegen, müssen Projekte in Dormagen-Mitte, Horrem, Hackenbroich, Rheinfeld und auf dem Areal der ehemaligen Zuckerfabrik mindestens noch auf ihre Ausführung warten. Und in Monheim steht derweil das Vorhaben der Stadt, die Rheinauen nach ökologischen Kriterien umzugestalten und besser für den Tourismus zu erschließen, auf dem Prüfstand.

Instandhaltung mit BILFINGER

Am Standort Frankfurt übernimmt der Bau-Konzern BILFINGER weiterhin die Instandhaltung und Wartung der Produktionsanlagen von BAYER CROPSCIENCE. Auch für Umbauten bleibt er die nächsten drei Jahre zuständig. Einen entsprechenden, 40 Millionen Euro schweren Vertrag schlossen die beiden Unternehmen im Januar 2015.

JENAPHARM verkauft Pharma-„Park“

Der Leverkusener Multi stutzte seine Tochter-Firma JENAPHARM Stück für Stück. 2006 schloss er die Forschungs- und Ende 2011 die Entwicklungsabteilung. 2013 schließlich wanderte die Logistik in die BAYER-Zentrale ab. Durch diesen Schrumpfungsprozess gab es im Jenaer Pharma-„Park“ immer mehr Leerstände. Und da die Geschäftsleitung die Suche nach Mietern und das gesamte Immobilien-Management nicht mehr selber übernehmen wollte, verkaufte sie das Gelände an das Unternehmen INFRAREAL, das in Marburg bereits das Grundstück des Arznei-Herstellers BEHRING erworben hatte.

VOTIVO-Grundstoff aus Bergkamen

Die Bergkamener Niederlassung des Leverkusener Multis, die bisher nur pharmazeutische Produkte herstellte, fertigt jetzt auch den Grundstoff für BAYERs Bio-Pestizid VOTIVO. In einer Anlage des Werkes wird der Bakterienstamm „Bacillus firmus“ herangezüchtet, der Mais-Pflanzen vor Fadenwürmern schützen soll. Die Weiterverarbeitung findet allerdings in Leverkusen statt und die Endproduktion in einer französischen Konzern-Niederlassung, so dass in dem nordrhein-westfälischen Werk keine neuen Arbeitsplätze entstehen.

Mehr Propamocarb aus Hürth

BAYER hat am Pestizid-Produktionsstandort Hürth, wo sich im Oktober 2014 ein Brand ereignete (Ticker 4/14), eine neue Anlage zur Fertigung von Propamocarb in Betrieb genommen. Mit ihr will der Leverkusener Multi die Herstellungsmenge der Substanz, die er unter dem Namen VOLARE vertreibt, verdoppeln. Für Mensch, Tier und Umwelt ist das keine gute Nachricht. Das Mittel wirkt nämlich hormon-ähnlich. Es kann deshalb den menschlichen Organismus aus dem Gleichgewicht bringen und zu Krebs, Stoffwechsel-Störungen, Unfruchtbarkeit und neurologischen Erkrankungen führen.

Brunsbüttel im Abwind

Der Leverkusener Multi betreibt in Brunsbüttel eine Kunststoff-Produktion. Frank Nägele, der Wirtschaftsstaatssekretär der rot-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein, zeichnete jetzt ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Zukunft der Stadt und machte dafür nicht zuletzt die Geschäftspolitik des Global Players verantwortlich. „Das Industrie-Gebiet Brunsbüttel hat seinen Zenit überschritten“, sagte er bei einer Veranstaltung zum möglichen Ausbau des Hafens. Als Gründe nannte der Sozialdemokrat neben der Stilllegung der CHEMISCHEN FABRIK BRUNSBÜTTEL (CFB), in der unter anderem Teile von BAYERs einstiger Textilfarben-Produktion aufgegangen waren, auch die Entscheidung des Leverkusener Multis, sich von seiner Kunststoff-Sparte zu trennen. „Allein schon der Name ‚BAYER’ wird damit als Zugpferd fehlen“, so Nägele.

IMPERIUM & WELTMARKT

Veterinär-Sparte vor Verkauf?

In der Tierarznei-Branche hat ein Konzentrationsprozess eingesetzt, der BAYER unter Druck setzt. „Das lässt uns vor allem auf die Frage blicken, bis zu welchem Grad kritische Größe wichtig für die Tiermedizin ist“, sagte Konzern-Chef Marijn Dekkers und kündigte an, die Sparte auf den Prüfstand zu stellen. Unterdessen hat der Pharma-Riese sich schon von einigen Pharmazeutika für Pferde getrennt. Zudem machte er ein Werk im US-amerikanischen St. Joseph dicht (siehe auch POLITIK & EINFLUSS) und führt mit DVM und EXPERT CARE lediglich zwei der dort hergestellten Produkt-Reihen weiter. Plänen, die Veterinär-Abteilung zu vergrößern, erteilte Dekkers indes im Herbst 2014 bei einer Telefon-Konferenz mit Investoren eine Absage.

Mehr Ackergifte für China

Der Leverkusener Multi will mehr von der Industrialisierung der chinesischen Landwirtschaft profitieren (siehe Ticker 1/15) und kündigte an, bis zum Jahr 2020 mehr als 20 neue Produkte in dem Land herauszubringen und seine Belegschaft zu erweitern.

RECHT & UNBILLIG

LIZETAN-Klage: BUND siegt

BAYER-Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide haben einen großen Anteil am weltweiten Bienensterben. Die Ackergifte GAUCHO und PONCHO hat die EU deshalb bereits vorerst aus dem Verkehr gezogen. Andere Mittel wie etwa SCHÄDLINGSFREI CALYPSO und ZIERPFLANZENSPRAY LIZETAN vertreibt der Agro-Riese hingegen weiter; und er bezeichnet die beiden Produkte mit dem Wirkstoff Thiacloprid sogar als „nicht bienengefährlich“. Als eine Irreführung der VerbraucherInnen stellte der BUND das dar, was der Leverkusener Multi nicht auf sich sitzen lassen wollte: Er verklagte die Organisation. Das Düsseldorfer Landgericht gab der Initiative jedoch Recht. Die Richterin sah in der BUND-Kritik eine Aussage, die „als Meinungsäußerung einen erhöhten Schutz genießt“. „Wir freuen uns über diesen Erfolg. Das ist ein Sieg für die Bienen und für die Meinungsfreiheit“, kommentierte der BUND-Pestizidexperte Thomas Brückmann. Der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger forderte derweil politische Konsequenzen: „Die Bienengefährlichkeit der BAYER-Produkte mit dem Neonicotinoid-Wirkstoff Thiacloprid ist belegt. BAYER muss sie umgehend vom Markt nehmen.“. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte den BUND bei dieser juristischen Auseinandersetzung unterstützt und sich an Protestaktionen zu den Prozess-Terminen vor dem Düsseldorfer Landgericht beteiligt.

CBG-Klage wg. Schleichwerbung

„BAYER duldet keine Gesetzes-Verstöße bei der Vermarktung seiner Produkte. Verantwortungsvolles Marketing steht auch für ethisch-moralische Grundsätze“, heißt es in einem Nachhaltigkeitsbericht des Leverkusener Multis. Dennoch überschreitet er immer wieder die Grenzen des Erlaubten. Beispielsweise hat die österreichische Konzern-Tochter die PR-Agentur Mhoch3 engagiert, um „Online-Reputationsmanagement“ zu betreiben und im Netz mittels gefaketer Postings Anti-Flohmittel für Katzen und andere Produkte des Unternehmens anzupreisen (siehe auch SWB 1/15). Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) entschloss sich, gegen diese Werbe-Praxis von BAYER gerichtlich vorzugehen und Anzeige zu erstatten. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt jedoch, das Verfahren einzustellen. Das Heilmittel-Werbegesetz verbiete es zwar, „eine aus fachkundigen Kreisen vorgegebene objektive Informationsvermittlung vorzutäuschen“, aber im vorliegenden Fall hätten ja Laien gehandelt, weshalb das Paragrafen-Werk nicht greife, so die JuristInnen zur Begründung. Zudem handle es sich um eine ausländische Firma, für die bundesdeutsches Recht nicht gelte, meinten die StaatsanwältInnen, obwohl sich die Gesellschaft zu 100 Prozent in BAYER-Besitz befindet und weisungsgebunden ist. Die Coordination will eine Ablehnung der Klage deshalb nicht akzeptieren und hat Beschwerde beim Generalstaatsanwalt eingelegt.

IPPNW-Beschwerde wg. Schleichwerbung

Die Organisation INTERNATIONALE ÄRZTE FÜR DIE VERHÜTUNG DES ATOMSKRIEGS (IPPNW) hat BAYERs Schleichwerbung im Netz mittels gefaketer Postings zur Hormon-Spirale MIRENA und anderen Produkten (s. o.) zum Anlass genommen, bei der „Freiwilligen Selbstkontrolle der Arzneimittel-Industrie“ eine formelle Beschwerde einzureichen. Das Gremium akzeptierte diese jedoch nicht. Zunächst verwies es wie die Kölner Staatsanwaltschaft wegen des Firmensitzes „Österreich“ auf Nichtzuständigkeit, und als der IPPNW dieses Argument mit Verweis auf die genauen Besitzverhältnisse entkräftete, lehnte das vermeintliche Selbstkontroll-Organ die Eingabe einfach mit der Begründung „Verjährung“ ab.

NEXAVAR-Prozess

2012 erlaubte das Indian Patent Office (IPO) dem Generika-Hersteller NATCO PHARMA, eine preisgünstige Version von BAYERs patent-geschütztem Krebs-Medikament NEXAVAR herauszubringen. Das IPO begründete die Ausstellung einer Zwangslizenz damit, dass der Pharma-Riese es versäumt habe, den Preis für das Medikament (monatlich 4.200 Euro) auf eine für indische PatientInnen bezahlbare Höhe herabzusetzen. Zudem habe der Konzern die Arznei den Kranken nicht in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt. Das räumte BAYER auch unumwunden ein. „Wir haben diese Arznei nicht für Inder entwickelt (...) Wir haben sie für westliche PatientInnen entwickelt, die sie sich auch leisten können“, so der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers. Trotzdem versuchte der Leverkusener Multi alles, um das IPO-Votum rückgängig zu machen. Er konnte sich aber bisher nicht durchsetzen. So schmetterte der Mumbai High Court im Juli 2014 seine Patentverletzungsklage ab, und auch im Berufungsverfahren vier Monate später scheiterte das Unternehmen. Wie der Global Player auf das Urteil reagieren wird, ließ ein Sprecher der Aktien-Gesellschaft noch offen.

NEXAVAR-Prozess

Neben dem Patent-Streit, der in Indien um BAYERs Krebs-Medikament NEXAVAR tobt (s. o