- stopBayerMonsanto

- MeineStimmeGegenKonzernverbrechen

- MyVoiceAgianstCoporateCrime

- BayerHVOnlineDemo

Beiträge verschlagwortet als “Glyphosat”

Immer mehr Klagen, immer weniger Jobs, immer schlechtere Umwelt-Werte

BAYERs MONSANTO-Krise verschärft sich

Die MONSANTO-Krise macht BAYER immer mehr zu schaffen. Das belegen die zur Bilanzpresse-Konferenz vorgelegten Zahlen. Die Klagen von Glyphosat-Geschädigten erhöhten sich noch einmal deutlich auf nunmehr 48.600. Zudem kommt es wegen der Risiken und Nebenwirkungen des Pestizids Dicamba zu immer mehr gerichtlichen Auseinandersetzungen; 170 nennt der Geschäftsbericht. Ein erstes Verfahren endete für BAYER und BASF mit der Verurteilung zu einer Summe in Höhe von 265 Millionen Dollar.

Eines ist jetzt schon klar: Der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning muss seinen Hut nehmen. Die Großaktionär*innen des Konzerns schassen ihn offenkundig, weil er derjenige ist, der für die MONSANTO-Übernahme hauptverantwortlich ist und es ihm nun seit Jahren nicht gelingt, die damit verbundenen Skandale und Katastrophen einzudämmen. Es war Wenning, der den Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann ins Amt gehievt hat und seine Hand schützend über diesen und den desaströsen MONSANTO-Deal hielt. Baumann wurde auf der vergangenen BAYER-HV 2019 wegen der drohenden „Reputationsschäden durch die MONSANTO-Übernahme“ die Entlastung verweigert. Noch in der Nacht nach der HV stellte sich Wenning vor Baumann und hielt ihn im Amt. Der vorzeitige Rückzug des Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Wenning erscheint da nur folgerichtig, als „Signal an die Investoren“ meint das „Handelsblatt“.

Das Management aber macht gute Miene zum bösen Spiel und verweist dabei auf den um 3,5 Prozent gestiegenen Umsatz. „Der BAYER-Konzern war im vergangenen Jahr strategisch und operativ erfolgreich“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. „Geliefert haben wir auch mit Blick auf die Ende 2018 angekündigten Portfolio-, Effizienz- und Strukturmaßnahmen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann. Bestellt hatten das Paket die Investoren nach dem ersten Glyphosat-Prozess, der eine Strafzahlung von 78 Millionen Dollar zur Folge hatte, was BLACKROCK & Co. angesichts der vielen weiteren Klagen das Schlimmste befürchten ließ. Und bezahlt haben es die Beschäftigten. Hinter den „Portfolio-, Effizienz- und Strukturmaßnahmen“ verbirgt sich nämlich die Vernichtung von 12.000 Arbeitsplätzen.

Auf die Umweltbilanz wirkt sich die Aquisition ebenfalls verheerend aus: Die Kohlendioxid-Emissionen stiegen von 2,88 auf 3,71 Millionen Tonnen. Und auch dafür trägt wieder hauptsächlich Glyphosat die Verantwortung. Die Gewinnung des Glyphosat-Vorprodukts Phosphor aus Phosporit ist nämlich extrem energie-aufwendig. Auf eine Betriebstemperatur von 1500° muss der Ofen kommen, damit das Phosphorit das Phosphor preisgibt. Der Geschäftsbericht gibt dazu jedoch nur verklausuliert Auskunft. „Mit dem akquirierten Agrargeschäft haben wir neben Standorten für die Saatgutproduktion u. a. auch eine Rohstoffgewinnung für die Herstellung von Pflanzenschutzmittel-Vorprodukten übernommen, mit der energieintensive Auf- und Weiterverarbeitungen verbunden sind“, steht da zu lesen. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren hatte da schon auf der letzten Hauptversammlung Handlungsbedarf angemahnt, der Konzern hat aber offensichtlich nichts unternommen. Überhaupt hat der Konzern seine Umweltberichterstattung auf Schrumpfstufe gestellt. So fehlen etwa Angaben zum Ausstoß von Phosphor, Schwermetallen, Schwefeldioxid und Stickstoff. Die ständigen Bekenntnisse zur Nachhaltigkeit erscheinen angesichts dessen wie blanker Hohn.

„Reine Profitgier hat den BAYER-Konzern dazu getrieben, MONSANTO zu übernehmen. Jetzt zeigen sich die Auswirkungen dieses rücksichtslosen Handelns auf allen Ebenen: Die Zahl der Glyphosat-Klagen nimmt immer mehr zu, 12.000 Beschäftigte kostete der Deal bisher schon den Job und die Glyphosat-Fabrik in Soda Springs entpuppt sich als veritabler Klima-Killer. Wann zieht das Management endlich die Konsequenzen aus dem Desaster?“, so Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren.

Nur folgerichtig, wenn der erste Gegenantrag (siehe Anhang) der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) zur BAYER-Hauptversammlung am 28. April 2020 mit Verweis auf das Glyphosat-Desaster die Nicht-Entlastung des Vorstands fordert.

Pressekontakt:

Marius Stelzmann 0211/33 39 11

Gefährliche Pestizide für die „Dritte Welt“

BAYERs giftige Ausfuhr

Das Pestizid Aktions-Netzwerk beschäftigte sich in einer Studie mit den Exporten deutscher Pestizid-Hersteller und kam zu einem beunruhigenden Ergebnis: Unter den 233 in Ausland gelieferten Agro-Chemikalien befinden sich 62 hochgefährliche, hierzulande teilweise gar nicht mehr zugelassene Substanzen. BAYER-Produkte dürfen auf der Liste natürlich nicht fehlen.

Von Uwe Friedrich

Wer dieser Tage nicht völlig auf Medien verzichtet, hat sich BAYERs neuer Imagekampage

- voranbringen kaum entziehen können. Denn die Videoclips und Radiospots sind umfassend präsent. Der Konzern will mit diesem PR-Kraftakt sein durch die Monsanto-Übernahme und den Glyphosat-Skandal reichlich demoliertes Image aufpolieren. Laut BAYER soll die Kampagne „einen Einblick in das, was BAYER ausmacht, geben: ein Unternehmen, in dessen Zentrum seit über 150 Jahren langfristiges Denken und beharrliches Forschen steht“. Dazu wurden von der Münchener Serviceplan Group, nach eigener Aussage Marktführer für integrierte Kommunikation, Statements von BAYER-Beschäftigten produziert, die neben Engagement vor allem Glaubwürdigkeit vermitteln sollen. Neben den Videobotschaften kommen Twitter-Tweets, YouTube-Interviews und ein maßgeschneidertes, webbasiertes Magazin zum Einsatz. Die Öffentlichkeit soll erfahren, wie BAYER Fortschritt & Innovation #voranbringt – im Klimaschutz, bei der „Lebensmittelrettung“, der Herzgesundheit und beim „Pflanzenschutz“, d. h. beim Pestizideinsatz in der industriellen Landwirtschaft. Die Kommunikation zum letztgenannten Thema macht jedoch nur eines deutlich: Die glatten Botschaften von technischer Innovation sind meist durch allzu bekannte Glaubenssätze geprägt – wie dem, dass chemischer Pflanzenschutz die Welternährung sichert.

Umweltverbände wie der BUND und das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN) haben dieses Konzept in der Vergangenheit vielfach kritisiert – wie auch Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG). Verweise auf Beispiele von hochgefährlichen BAYER-Pestiziden, die vor allem in den Ländern des Südens unsachgemäß und vielfach ohne dortige Zulassung zum Einsatz kamen, durften dabei nie fehlen. „Doppelte Standards im Pestizidhandel“ hieß und heißt nach wie vor das Stichwort, das die CBG und ihre KooperationspartnerInnen immer wieder auf die Tagesordnung der BAYER-Hauptversammlungen setzen.

Im September 2019 veröffentlichte PAN Germany nun eine Studie zu diesem Thema: „Giftige Exporte. Ausfuhr hochgefährlicher Pestizide aus Deutschland in die Welt“. Die Untersuchung listet wirkstoff-bezogene Fakten auf und brandmarkt, dass ein Viertel der exportierten Agrar-Chemikalien als hochgefährlich gilt – darunter viele BAYER-Pestizide. Nach jüngsten offiziellen Daten wurden in 2017 insgesamt 233 unterschiedliche Pestizid-Wirkstoffe, zusammen 59.616 Tonnen Wirkstoffe, aus Deutschland in zahlreiche Länder der Welt exportiert. Darunter sind sogar solche Pestizide, die in Europa längst verboten sind, weil sie von den Behörden als zu gesundheitsschädlich eingestuft wurden.

Zu den exportierten Pestiziden zählt unter anderem das BAYER-Insektengift Beta-Cyfluthrin (Produktnamen: MODESTO und ELADO), das akut so giftig ist, dass die WHO es in die zweithöchste Gefahrenklasse (WHO Ib) aufgenommen hat. Auch auf der Liste: Das Insektizid Thiacloprid. Es gehört zur Gruppe der Neonikotinoide, ist reproduktionstoxisch und nach Einschätzung der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA „wahrscheinlich krebserregend“. Besonders problematisch sind Einsatz und Export von Thiacloprid auch, weil der Leverkusener Multi den Wirkstoff vielfach in Mischpräparaten anbietet. Das Mittel Proteus (in Deutschland nicht zugelassen) enthält zum Beispiel Deltamethrin und Thiacloprid – damit ist das Produkt nicht nur potenziell karzinogen und reproduktionstoxisch, sondern auch neurotoxisch. Aber auch wenn Thiacloprid als einziger Wirkstoff in einem Produkt enthalten ist, kann keine Entwarnung gegeben werden. Da es die Ausschlusskriterien der EU erfüllt, hätte es schon vor einigen Jahren verboten werden müssen. Aber das Aus für das Gebiet der Europäischen Union erfolgte erst im Herbst 2019. Den Rest der Welt darf es jedoch ebenso noch heimsuchen wie zahlreiche weitere hochgefährliche BAYER-Pestizide. Die PAN-Studie zählt zahlreiche weitere dieser Substanzen auf, die zum Teil in Deutschland oder der EU nicht bzw. nicht mehr zugelassen sind.

PAN und die Coordination gegen BAYER-Gefahren verlangen deshalb ein weltweites Verbot hochgefährlicher Pestizide. Es würde Zehntausende von Todesfällen pro Jahr verhindern. Daher sei es dringend an der Zeit, so PAN Germany, endlich die Forderungen nach einem schrittweisen Verbot hochgefährlicher Pestizide und deren Ersatz durch nicht-chemische und agrarökologische Maßnahmen durchzusetzen – zum Wohl aller Menschen in Süd und Nord, insbesondere der BäuerInnen und nachfolgender Generationen.

Die Studie „Giftige Exporte. Ausfuhr hochgefährlicher Pestizide aus Deutschland in die Welt“ steht kostenfrei als Download auf der Website von PAN Germany zur Verfügung oder kann über info@pan-germany.org als Druckversion bestellt werden.

CO2-Ausstoß: 5,45 Millionen Tonnen

BAYER heizt den Erdball auf

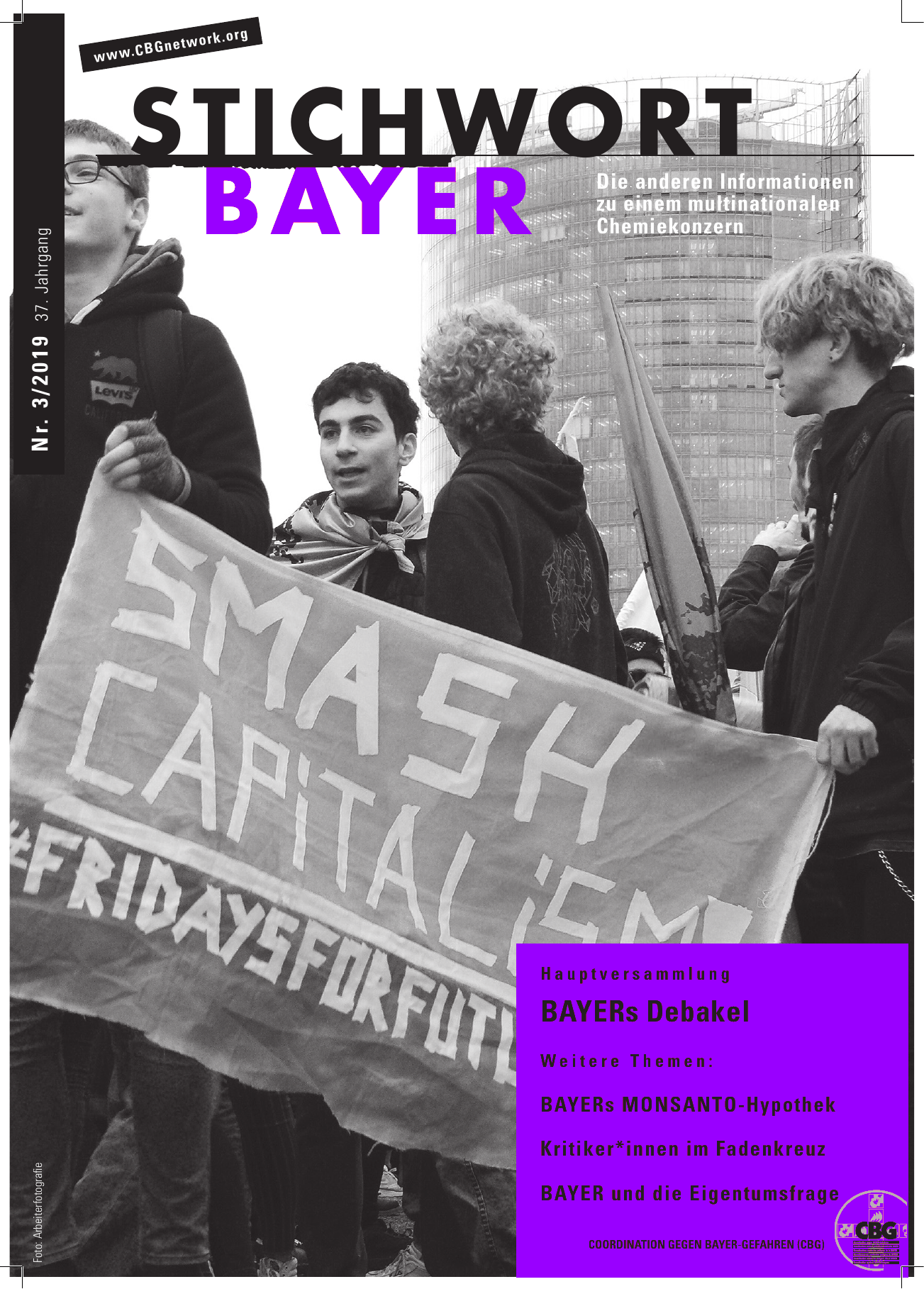

Es war ein heißer Herbst, im wörtlichen und deshalb auch im übertragenden Sinn: Die sich immer deutlicher abzeichnenden Folgen der Erderwärmung und die Weigerung von Politik & Wirtschaft, diese zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu handeln, trieben überall auf der Welt die Menschen in Scharen auf die Straße. Und natürlich auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, denn der BAYER-Konzern ist ein Klima-Sünder vor dem Herrn.

Von Jan Pehrke

Die neuesten Zahlen schreckten wieder einmal auf: Abermals stiegen die globalen Treibhausgas-Emissionen. Von 53,5 auf 55,3 Gigatonnen legten sie zu. Dementsprechend wartete auch der Klimabericht der Bundesregierung mit alarmierenden Befunden auf. So erhöhte sich die Luft-Temperatur in Deutschland von 1881 bis 2018 um 1,5 Grad. Und in den besonders warmen Jahren sorgte dies sogar schon für unzählige Sterbefälle. 2003 fielen dem Report zufolge hierzulande 7.500 Menschen der Hitze zum Opfer. Überdies sinken durch den Klimawandel die Grundwasserspiegel, was in einigen Gemeinden bereits die Trinkwasser-Versorgung gefährdet. Parallel dazu dörren die Flüsse und Seen in den Sommern zunehmend aus und heizen sich auf – mit massiven Folgen für die aquatischen Lebewesen. Auch die Landwirtschaft leidet unter der Häufung der Trockenheitsperioden. Für 2018 beziffert der Klimamonitoring-Bericht die Schäden auf 700 Millionen Euro.

Zu all dem hat der BAYER-Konzern sein Scherflein beigetragen. Im Geschäftsjahr 2018 nahmen die Kohlendioxid-Emissionen des Unternehmens um 50 Prozent zu. Von 3,63 Millionen auf 5,45 Millionen Tonnen schwoll der CO2-Ausstoß an. Mit der Energie-Effizienz ging es ebenfalls bergab. Verbrauchte der Leverkusener Multi im Jahr 2016 208,62 Kilowatt-Stunden pro 1.000 Euro Umsatz und 2017 204,93, so waren es 2018 schon 278 Kilowatt-Stunden. Überdies schafft der Agro-Riese es nicht, von der Kohle runterzukommen. Beim eigen-erzeugten Strom – den zugekauften schlüsselt er traditionell nicht näher auf – betrug ihr Anteil am Energie-Mix 24,1 Prozent; mit 59,5 Prozent nimmt Erdgas hier die Spitzen-Position ein. Den größten Zuwachs verzeichneten die Flüssigbrennstoffe. Sie rückten mit 7,9 Prozent an die dritte Stelle vor. Statt 230 kamen nun 3.491 Terrajoule zum Einsatz.

Klima-Killer Glyphosat

Als Grund für die Steigerung der Kohlendioxid-Werte führt das Unternehmen den MONSANTO-Deal an. „Mit der Übernahme von MONSANTO hat BAYER neben Standorten für die Saatgut-Produktion auch eine Rohstoff-Gewinnung für die Herstellung von Pflanzenschutzmittel-Vorprodukten übernommen, mit der eine energie-intensive Aufbereitung und Weiterverarbeitung verbunden sind“, heißt es im Geschäftsbericht. Auf der Hauptversammlung wollte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) dann genauer wissen, um was für eine Rohstoff-Gewinnung es sich dabei handelt. „Eine Anlage zur Gewinnung von Phosphor in Soda Springs im Bundesstaat Idaho“, bekam sie zur Antwort. Phosphor – das ist ein Vorprodukt von Glyphosat. Das Herbizid löst also nicht nur Krankheiten wie Krebs aus und trägt Mitverantwortung für das Artensterben, es ist zu allem Übel auch noch ein veritabler Klima-Killer. Seine Herstellung verschlingt so enorm viel Energie, weil das Phosphor in einem Sediment-Gestein steckt. Und dieses Phosphorit, das der Global Player – mit schlimmen Folgen für die Umwelt – im Tagebau aus Minen in der Nähe von Soda Springs fördert, gibt das Phosphor nicht so einfach her. Auf eine Betriebstemperatur von 1500° muss der Ofen kommen, damit das Phosphorit das Phosphor preisgibt, und das verschlingt Energie.

Folgerichtig hat die CBG ihre Presseerklärung zum von FRIDAYS FOR FUTURE für den 20. September ausgerufenen Klima-Streik mit „Klima-Killer Glyphosat“ überschrieben. Die Coordination schloss sich an dem Freitag den Protesten in Düsseldorf an, und auf der Abschluss-Kundgebung vor dem nordrhein-westfälischen Landtag legte Geschäftsführer Marius Stelzmann noch einmal dar, was in der Diskussion um das Klima-Paket, das die Bundesregierung an diesem Tag verabschiedete, sträflich vernachlässigt blieb: Wie groß der Anteil von BAYER und anderen großen Firmen an der Klima-Krise ist.

Dementsprechend kamen die Multis auch ungeschoren davon. Nach Ansicht von CDU und SPD greift bei der Groß-Industrie nämlich schon der europäische Emissionshandel (EU-ETS). Den haben die Parteien sich sogar zum Vorbild für ihre Klima-Politik genommen, obwohl das Instrument bisher nicht dazu geeignet war, den Leverkusener Multi zu einer spürbaren Verringerung seines CO2-Fußabdrucks zu veranlassen. Für die Felder „Wohnen“ und „Verkehr“ will die Große Koalition ein solches Modell zunächst auf nationaler Ebene einführen, um beide Bereiche dann später einmal in das europäische System zu integrieren. Erwartungsgemäß zeigten sich die Davongekommenen zufrieden mit den Beschlüssen. „Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) begrüßt, dass Sektoren, die schon dem EU-Emissionshandel unterliegen, vom neuen nationalen Emissionshandel ausgenommen werden und keine zusätzliche Belastung erfahren sollen“, erklärte die Lobby-Organisation. Allerdings hat sie Vorbehalte gegen die später vorgesehene Einbeziehung von „Wohnen“ und „Verkehr“ in das EU-Handelssystem. Das droht nämlich zu einer Verteuerung der Zertifikate für BAYER & Co. zu führen. „Ein gemeinsames System hält der VCI für nicht zielführend, weil die Vermeidungskosten der Sektoren zu unterschiedlich ausfallen“, lies der Verband verlautbaren.

Den nächsten Klima-Streik, der am 29. November 2019 im Vorfeld der Madrider Weltklima-Konferenz stattfand, nutzte die Coordination zu einem Lokaltermin. Sie demonstrierte am BAYER-Stammsitz Leverkusen. Und welchen kapitalen Klima-Killer die BürgerInnen mit dem Multi vor der Haustür haben, machte CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann in seiner Kundgebungsrede deutlich. Darum entschloss die Coordination sich im Anschluss an den Protestzug auch, den Konzern direkt mit der Kritik zu konfrontieren. Sie zog zur Unternehmenszentrale und übergab einen Offenen Brief. „Wir sind heute im Rahmen des weltweiten Klima-Streiks zusammen mit der „FRIDAYS FOR FUTURE“-Bewegung auf die Straße gegangen, um auf den immensen Anteil BAYERs an der Klima-Katastrophe hinzuweisen“, hieß es darin unter anderem. Der Brief schloss mit konkreten Forderungen (siehe Kasten). Unter anderem verlangte die CBG einen sofortigen Stopp der Braunkohle-Verstromung sowie das Ende der Glyphosat-Produktion in Soda Springs. Der Agro-Riese zeigte sich auf den Besuch vorbereitet und überreichte ebenfalls ein Schreiben. „Klimaschutz hat für BAYER hohe Priorität“, bekundete die Aktien-Gesellschaft darin. Sie behauptete, „in den vergangenen Jahren schon vieles erreicht“ zu haben und verwies dazu auf die verbesserte Energie-Effizienz sowie auf eine Senkung des Ausstoßes von Treibhaus-Gasen (THG) bis 2015. Was danach geschah, verschwieg der Leverkusener Multi wohlweislich. Dafür kündigte er Großes für die Zukunft an: „Am 10. Dezember stellt BAYER seine neue Nachhaltigkeitsstrategie und damit auch neue, noch ambitioniertere Ziele zur THG-Reduzierung vor.“

Die neue Strategie

Das unter der Ägide des Leiters der Abteilung „Public Affairs & Sustainability“, dem ehemaligen Grünen-Politiker Matthias Berninger, entstandene Papier (siehe auch S. 14ff.) enthält dann in der Tat auch einiges zu dem Thema. „BAYER strebt an, bis 2030 ein klima-neutrales Unternehmen zu werden. Dafür wird BAYER Maßnahmen für Energie-Effizienz umsetzen, zu 100 Prozent auf Strom aus erneuerbaren Energien umsteigen und die verbliebenen Emissionen so kompensieren, dass CO2 im Boden gespeichert und Biodiversität gefördert wird“, ist da zu lesen. Einiges davon hört sich wirklich ganz gut an – allein, es fehlt der Glaube, zumal der Konzern nichts darüber verlauten lässt, wie er das alles zu erreichen gedenkt. Bei den Erneuerbaren etwa müsste er binnen zehn Jahren von Null auf 100 kommen, ist beim Leverkusener Multi momentan doch nur ein „niedriger einstelliger Prozent-Satz“ des Stroms made by Wind & Co. Auch die Rede vom „kompensieren“ macht skeptisch, denn da kommt das Glyphosat ins Spiel. Der Konzern versucht das Mittel ungeachtet seines übergroßen CO2-Fußabdrucks bei der Herstellung als Klima-Retter zu verkaufen, weil es den LandwirtInnen das Kohlendioxid freisetzende Pflügen erspare. Allerdings streiten die Agrar-ForscherInnen noch darüber, ob eine solche landwirtschaftliche Praxis wirklich das im Boden gebundene Kohlendioxid wieder entfesselt, und BAYERs Gewährsmann in dieser Frage, Professor P. Michael Schmitz, musste gerade seinen wissenschaftlichen Offenbarungseid leisten. Schmitz hat sich die Arbeit an solchen Sätzen wie „Mit einer angepassten Glyphosat-Strategie in der Fruchtfolge können ohne Ertragsreduzierung die Maschinen- und Arbeitskosten sowie der CO2-Ausstoß gesenkt werden“, nämlich von MONSANTO bezahlen lassen (siehe SWB-Dossier).

Also bleibt von BAYERs Nachhaltigkeitsstrategie in Sachen „Klima“ außer vagen Ankündigungen und dubiosen Kompensationsgeschäften nicht viel übrig. Der Leverkusener Multi kann sich deshalb von dem, was Greta Thunberg auf der Madrider Weltklima-Konferenz sagte, gut und gerne mitgemeint fühlen. „Ich glaube immer noch, dass die größte Gefahr nicht Tatenlosigkeit ist. Die wirkliche Gefahr ist, wenn Politiker und Unternehmenslenker so tun, als ob etwas passiert, wo in Wirklichkeit nichts passiert bis auf clevere Rechenkünste und PR“, hielt die 16-Jährige ihrer Rede fest.

Den Agro-Riesen holte die Realität dann auch schon bald wieder ein. Am selben Tag, an dem der Konzern sich als grüner Engel im Allgemeinen und Klima-Kümmerer im Besonderen inszenierte, gingen Meldungen über die Klage von Netzbetreibern gegen den Leverkusener Multi und andere Firmen wegen Betruges im Zusammenhang mit der „Erneuerbare Energien“-Umlage über den Ticker. Und das trübte das Bild sogleich wieder ein. So musste die Rheinische Post ihren LeserInnen nach der Berichterstattung über die Nachhaltigkeitspläne mitteilen: „Zugleich aber steht BAYER wegen eines möglichen grünen Etiketten-Schwindels am Pranger.“ Der Global Player hatte über ein kompliziertes Vertragskonstrukt versucht, sich von einem schnöden Strom-Kunden zu einem Pächter von Kraftwerk-Anteilen aufzuschwingen, um so seine EEG-Umlage senken zu können. „Einzelne Unternehmen sparten auf diese Weise Hunderte Millionen Euro“, konstatierte der Spiegel.

Und als die Bundesregierung Mitte Dezember 2019 Korrekturen am Klima-Paket vornahm und den CO2-Preis von zehn Euro auf 25 Euro hochsetzte, sprang in gewohnter Manier die Lobby-Maschinerie an. Dieses Mal saß sogar ein alter BAYER-Mann an den Hebeln. Der beim Leverkusener Multi lange für „Environment & Sustainability“ zuständige Wolfgang Große Entrup fungierte nämlich inzwischen als VCI-Geschäftsführer und schaltete angesichts des neuen Kohlendioxid-Preisschildes sofort auf Alarm. „Die Warnlampe blinkt rot“ verkündete er und forderte, schon am EU-Emissionshandel teilnehmende Konzerne von der Regelung auszunehmen. „Enttäuschend ist auch die Reaktion einiger Wirtschaftsverbände. Die Chemie, die doch sonst gerne Klimaschutz und Wettbewerb predigt, ruft gleich nach einer Art Pendler-Pauschale für ihre Branche“, befand die Rheinische Post. Also nichts Neues unter der Leverkusener Sonne.

BAYERs Dauerkrise

BAYER kommt einfach nicht aus dem Krisen-Modus heraus. Die Anzahl der Glyphosat-Klagen steigt weiter von Quartal zu Quartal – umgekehrt proportional zu derjenigen der Arbeitsplätze. Und wie viele PR-Anstrengungen der Konzern auch unternimmt: Immer wieder verhagelt ihm ein neuer MONSANTO-Skandal das „Reputationsmanagement“.

Von Jan Pehrke

„BAYER blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal zurück“, vermeldete der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann am 30. Oktober 2019 mit Verweis auf die Umsatz-Zahlen. Und damit nicht genug, auch die „strategische Entwicklung macht große Fortschritte“. „Schlanker, agiler und fokussierter“ geht es Baumann zufolge jetzt beim Leverkusener Multi zu, nicht nur dank der Veräußerung der CURRENTA-Anteile, dem Verkauf von „Animal Health“ und der Trennung von anderen Geschäftsteilen. Auch diverse „Effizienz- und Strukturmaßnahmen“ sowie die Vernichtung von 12.000 Arbeitsplätzen (O-Ton BAYER: „sozialverträgliche Stellen-Anpassungen“) ha--ben ihm zufolge dazu beigetragen.

Die Rest-Belegschaft gedenkt der Konzern-Lenker derweil mit der „Vereinbarung zur Zukunftssicherung 2025“ versöhnlich zu stimmen, die für die Beschäftigten an den deutschen Standorten betriebsbedingte Kündigungen bis zum Jahr 2025 ausschließt. Alle kommen jedoch nicht in den Genuss dieser mit dem Gesamtbetriebsrat getroffenen Übereinkunft, sondern bloß rund 20.000 der 32.000 hierzulande tätigen BAYER-WerkerInnen. Vornehmlich die KollegInnen der kleineren, zumeist als GmbHs operierenden Dependancen müssen in die Röhre schauen.

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat diese Ungleichbehandlung schon mehrfach kritisiert und im Jahr 2016 sogar auf die Tagesordnung der Hauptversammlung des Konzerns gesetzt. „Praktische Gründe“ führte das Unternehmen damals als Entschuldigung für die doppelten Standards an: Einige Niederlassungen hätten schlicht nicht die kritische Größe, um genug Alternativen jenseits von Entlassungen bieten zu können, wenn das Unternehmen sich mal wieder zu Rationalisierungsprogrammen veranlasst sehe.

Auf die Causa „Glyphosat“ kam Baumann erst gegen Ende der Quartalspressekonferenz zu sprechen. Er musste nämlich eine traurige Mitteilung machen und einen erneuten Anstieg der Klagen von Geschädigten verkünden. 42.700 liegen den Gerichten mittlerweile vor. „Die Zahl der Klagen sagt allerdings nichts über deren Begründetheit aus“, versuchte der Ober-BAYER abzuwiegeln. Dabei ließ der Vorstandschef keinen Zweifel daran, dass er die Schadensersatz-Forderungen allesamt für unbegründet hält: „In Übereinstimmung mit allen führenden Regulierungsbehörden weltweit sind wir nach wie vor von der Sicherheit glyphosat-basierter Produkte überzeugt.“

Zu dem Mediationsverfahren unter Vorsitz des Richters Kenneth Feinberg äußerte Werner Baumann sich nur vage. Der Konzern beteilige sich konstruktiv und lösungsorientiert an den Gesprächen, werde den Vorschlägen des Juristen aber nur zustimmen, wenn diese finanziell tragbar wären und das Ganze wirklich zu einem Abschluss brächten, führte er aus. Um die Verhandlungen nicht zu stören, haben die Gerichte im Herbst 2019 extra zwei ursprünglich für den Januar angesetzte Prozess-Termine verschoben. Ein Ergebnis ist jedoch noch nicht in Sicht. „Die Mediation geht langsam, aber stetig weiter“, erklärte Feinberg Mitte November 2019 zum Stand der Dinge, während die Finanz-AnalystInnen weiter wild über die Kosten eines Vergleichs spekulieren und Zahlen von 2,5 bis 20 Milliarden Dollar in den Raum werfen.

Die Bekanntgabe der nunmehr 42.700 Klagen am 30. Oktober ließ die BAYER-Aktie wieder empfindlich fallen. Aber es kam noch dicker. Mexiko verbot die Einfuhr von Glyphosat-Grundstoffen, während Thailand und Vietnam den Gebrauch des umstrittenen Pestizids gleich ganz untersagten. In Frankreich verkündete derweil der Bürgermeister der Gemeinde Langouët, Daniel Cueff, einen Bann, der juristisch allerdings keinen Bestand hatte. Nach dem Urteil jedoch solidarisierten sich rund 40 KollegInnen mit Cueff und erklärten ihrerseits das Aus für das Herbizid. Und im Dezember 2019 reagierte dann Paris und untersagte ab 2021 den Gebrauch von bis zu 40 glyphosat-haltigen Produkten.

Aber BAYER hatte auch HelferInnen in der Not. So intervenierte die US-Administration bei der thailändischen Regierung und zwang das Land, in Sachen „Glyphosat“ zurückzurudern. Hierzulande blieb es bisher bei verbaler Unterstützung. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet leistete dem Multi Beistand. Dass über das Schicksal eines NRW-Konzerns in US-Gerichtssälen mitentschieden würde, erfülle ihn mit Sorge, sagte der CDUler laut Rheinischer Post.

Der Direktor der „Europäischen Agentur für Lebensmittel-Sicherheit“ (EFSA), Bernhard Url, sendete derweil positive Signale zu Glyphosat. Er bezeichnete die Debatte um das Produkt als emotional aufgeladen und machte für die Nebenwirkungen nur die unsachgemäße Nutzung, nicht aber die Chemikalie selbst verantwortlich.

Seine Einlassungen zu der von BAYER & Co. just beantragten Zulassungsverlängerung über das Jahr 2023 hinaus stimmen ebenfalls bedenklich. So plädierte Url dafür, im Rahmen des Verfahrens auch die möglichen Folgen eines Glyphosat-Stopps für das Einkommen der LandwirtInnen, die Lebensmittel-Preise und die Nahrungsmittel-Sicherheit mit zu berücksichtigen.

Das „Bundesamt für Verbraucherschutz“ (BVL) meinte es ebenfalls gut mit dem Konzern. Das BVL schaffte es ist, den wieder fällig gewordenen Glyphosat-Zulassungsantrag fristgerecht zu prüfen. Deshalb trat eine automatische Verlängerung von zwölf Monaten in Kraft, welche die im September 2019 von der Bundesregierung ab dem Jahr 2020 beschlossenen Anwendungsbeschränkungen aushebelte.

Und länger dürfte es auch noch mit einem Glyphosat-Ersatz dauern. Der Leverkusener Multi hatte angekündigt, verstärkt nach Alternativen zu dem Mittel Ausschau zu halten, das die Faz als „BAYERs Diesel“ bezeichnete. Der Forschungschef von BAYER CROPSCIENCE, Bob Reiter, machte da jedoch nur wenig Hoffnung. „Wir und unsere Konkurrenten haben seit den 1970er Jahren, als Glyphosat eingeführt wurde, investiert. Aber wir sind immer noch nicht auf ein Molekül gestoßen, das die gleichen Fähigkeiten hat wie Glyphosat.“ Zwölf bis fünfzehn Jahre dauere es, ein solches bis zur Marktreife zu bringen, vertröstete Reiter: „Es ist eine sehr lange Zeit.“

PR-Maßnahmen

Angesichts der vielen Prozesse und des dahindümpelnden Aktien-Kurses war Reputationsmanagement gefragt. Nachdem der Leverkusener Multi mit dem ehemaligen Grünen-Politiker Matthias Berninger einen Greenwashing-Beauftragten installiert hatte, gesellte sich ihm Anfang Oktober 2019 mit Ertharin Cousin eine Bluewashing-Beauftragte (Bluewashing = Image-Pflege mit Hilfe der Vereinten Nationen, Anm. SWB) hinzu. Offiziell übernahm die ehemalige Direktorin des Welternährungsprogrammes der Vereinten Nationen im Aufsichtsrat allerdings die Funktion der Agrar-Expertin. In Folge des MONSANTO-Debakels hatten diverse Investment-Gesellschaften dem Gremium nämlich mangelnde Fachkenntnis auf dem Gebiet „Landwirtschaft“ vorgeworfen. „Mit ihrer außergewöhnlichen Erfahrung im Ernährungsbereich sowie in der US-Regierung und bei den Vereinten Nationen rundet sie das Kompetenz-Profil des Aufsichtsrats in idealer Weise ab“, ließ sich der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning deshalb zu der Personalie „Ertharin Cousin“ vernehmen.

Außerdem brachte der Konzern die Kampagne „

- voranbringen“ an den Start. Sie nimmt BAYER-Beschäftigte „als authentische Botschafter für die Dachmarke BAYER“ in die Pflicht und schiebt ihnen Äußerungen wie „Meine Arbeit für BAYER hat mir viel Kritik eingebracht. Aber noch mehr Leben gerettet“ in den Mund. Sogar als Klima-Kümmerer inszeniert sich der Leverkusener Multi auf den Annoncen. „Meine Nichte und ich engagieren uns beide für den Klimaschutz. Sie geht demonstrieren und ich zu BAYER“, verkündet eine Bärbel von den Werbe-Plakaten. „Nach dem Empfinden vieler unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt die Vielfalt und Faszination von BAYER in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland derzeit kaum zur Geltung. Das wollen wir ändern“, sagte Öffentlichkeitsarbeiter Michael Preuss zum Sinn und Zweck der Übung.

Die CBG sah die Beschäftigten hingegen in Geiselhaft genommen. „Dabei sind sie, die Angehörigen der Belegschaft, diejenigen, die den Preis für die MONSANTO-Übernahme zahlen müssen. Sie müssen zahlen mit der Vernichtung Tausender Arbeitsplätze und mit zunehmender Verdichtung und Hetze in der Produktion“, hielt die Coordination fest. Auch andere durchschauten das Manöver rasch. „So viel Zynismus muss man sich auch erst mal zutrauen“ und „Schämt ihr euch den gar nicht?“ lauteten die Kommentare in den sozialen Medien.

Und bereits einige wenige Wochen nach dem Beginn der „

- voranbringen“-Kampagne musste das Unternehmen wieder zurück in den MONSANTO-Sumpf blicken. Die Initiative LOBBYCONTROL hatte aufgedeckt, dass die nunmehrige BAYER-Tochter verdeckt Glyphosat-Entlastungsstudien des Gießener „Instituts für Agri-Business“ finanzierte (siehe SWB-Dossier). „BAYER verspricht ständig Transparenz im Fall „Glyphosat“, aber verfolgt die Sünden der MONSANTO-Vergangenheit nicht mit eigenen Mitteln nach, sondern gibt immer nun das zu, was sich auf keinen Fall mehr leugnen lässt. Deshalb versinkt der Konzern immer wieder im MONSANTO-Sumpf, wenn es gerade so aussieht, als ginge es nun endlich wieder bergauf“, kommentierte die Zeitschrift Capital.

Der Agro-Riese ließ jedoch nicht locker und betrieb unverdrossen weiter „Reputationsmanagement“. Am 10. Dezember legte Matthias Berninger mit der „Nachhaltigkeitsstrategie“ sein GesellInnen-Stück vor. Aber der „Tatort-Reiniger“ (Wirt-schafts-woche) präsentierte nur einen Flickenteppich aus vagen Ankündigungen, als Entwicklungshilfe getarnten Absatz-Strategien, Business as usual und teilweise hochproblematischen Elementen. Das Klima-Paket besteht aus vollmundigen Versprechungen, ohne konkrete Maßnahmen zu nennen. Die Kleinbauern und -bäuerinnen, die das Unternehmen nachhaltig beglücken will, erweisen sich indes als ziemlich groß gewachsen. Sie haben Ackerflächen von bis zu zehn Hektar. Die wirklich armen Subsistenz-Landwirte erfasst das Programm indes nicht. Und Menschen in „unterversorgten Regionen“ mit ASPIRIN, IBEROGAST und anderen nicht rezeptpflichtigen Arzneien zu fluten, wie der Konzern es vorhat, folgt nur dem Business-Plan, sich „low-income markets“ zu erschließen. Gleiches gilt für die überdies alles andere als neue Praxis von BAYER, mit freundlicher Unterstützung der „Bill & Melinda Gates Foundation“ und anderen Institutionen Bevölkerungspolitik in den Ländern des Südens zu betreiben und dort – in den Industrie-Staaten zuweilen gar nicht angebotene und alles andere als ungefährliche – Kontrazeptiva unter die Frauen zu bringen.

Dementsprechend mau fiel die Reaktion der Öffentlichkeit aus. Wieder gelang der Befreiungsschlag nicht. MONSANTO im Allgemeinen und Glyphosat im Besonderen lasten nach wie vor schwer auf dem Konzern. Und das dürfte auch im Jahr 2020 so bleiben.

AKTION & KRITIK

Jahrestagung 2019

Aus gegebenem Anlass widmete die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ihre diesjährige Jahrestagung, die am 5. Oktober in Düsseldorf stattfand, dem Klimawandel. „Konzerne, Klima, Katastrophen – am Beispiel des BAYER-Konzerns“ war die Veranstaltung überschrieben. Der Journalist Wolfgang Pomrehn führte mit einem Grundsatz-Referat in die Thematik ein. Mit einer Vielzahl von Fakten machte er den Ernst der Lage deutlich. Pomrehn entwarf ein apokalyptisches Bild der Zukunft, dessen Konturen sich heute schon allzu deutlich abzeichnen: lange Dürre-Perioden, Wetter-Extreme, das Ansteigen des Meeresspiegels und in der Folge Nahrungsmittel-Knappheit und Klima-Flüchtlinge. Trotzdem aber fehlt nach Einschätzung des Geo-Physikers der wirkliche Wille, eine Kehrtwende einzuläuten: Seit 2017 steigen die Kohlendioxid-Emissionen weltweit wieder. Wie hoch daran der Anteil der Industrie im Allgemeinen und der BAYERs im Besonderen ist, machte CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann deutlich. Von 3,63 Millionen auf 5,45 Millionen Tonnen erhöhte sich der Kohlendioxid-Ausstoß des Leverkusener Multis im Geschäftsjahr 2018, rechnete Stelzmann vor. Und nicht eben wenig hat die MONSANTO-Übernahme zu dieser verheerenden Klima-Bilanz beigetragen, denn neben allem anderen ist Glyphosat auch ein veritabler Klima-Killer. Vehement wehrt sich der Global Player deshalb gegen strengere Regelungen. Am Beispiel des Emissionshandels legte der Sozialwissenschaftler anschaulich dar, wie BAYER mit Androhungen von Standort-Verlegungen und anderen Mitteln eine wirksame Klima-Politik bekämpft. Zum Glück jedoch existieren Gegenkräfte. Anna Schönberg von der AKTION UNTERHOLZ berichtete von den Protesten gegen die Rodung des Hambacher Waldes, die von einem breiten Bündnis getragen wurden. Sogar Familien mit Kindern beteiligten sich an Akten des Zivilen Ungehorsams, so Schönberg. Die Klima-Streiks von FRIDAYS FOR FUTURE lösten nach den Erfahrungen von Luzie Stift, die der Kölner Dependance der SchülerInnen-Bewegung angehört, ähnliche Prozesse aus. Sie beschleunigten Stift zufolge die politische Bewusstseinsbildung immens: „Anhand dieser Klima-Frage erkennen ganz viele, dass sie antikapitalistisch werden müssen.“ Mit wem die AktivistInnen es dann genau zu tun bekommen, stellte Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der CBG dar. Er wandte sich in seinem Vortrag nämlich der gegenwärtigen Kapital-Fraktion mitsamt den hinter ihr stehenden Superreichen zu. Vor diesem Hintergrund unternahm der Diplom-Kaufmann dann eine Standort-Bestimmung der Konzern-Kritik weit über den Fall „BAYER“ hinaus. Das sorgte für Rede-Bedarf. Auch sonst kam es zu lebhaften Diskussionen. Zum Thema „Klima und Kapitalismus“ verliefen diese auch kontrovers, denn die Spannbreite des Publikums reichte vom ehemaligen BAYER-Beschäftigten bis hin zum gestandenen Linksradikalen. Trotz dieses Konflikt-Potenzials raufte sich mensch aber stets wieder zusammen. Einen Schwerpunkt der Aussprache bildete das Problem „Klima und Klasse“ und die Möglichkeiten, den Spalt, der sich zwischen Klima-AktivistInnen und Teilen der Gewerkschaften aufgetan hat, zu überwinden. Ansätze dazu gab es auch, waren doch alle bereit, die Frage der Arbeitsplätze und der gerechte Lasten-Verteilung mit in die Klima-Debatte einfließen zu lassen. Die Gruppen von Anna Schönberg und Luzie Stift etwa hatten beide schon das Gespräch mit VertreterInnen der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE und anderen Gewerkschaften gesucht und sich über Trennendes und Verbindendes ausgetauscht. Allerdings ist da noch viel zu tun, lautete das Resümee. So nahmen die BesucherInnen der Jahrestagung dieses Mal einen Arbeitsauftrag mit auf den Heimweg.

Bhopal mahnt

- 1

Vor 35 Jahren ereignete sich im indischen Bhopal die bisher größte Chemie-Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Am 3. Dezember 1984 explodierte in einem Pestizid-Werk von UNION CARBIDE ein Tank mit Methylisocyanat (MIC) und setzte eine riesige Giftwolke frei. Allein in den ersten drei Tagen starben 8.000 AnwohnerInnen. Und noch immer leiden Millionen von Menschen an den Spätfolgen der Detonation. Die INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR JUSTICE IN BHOPAL (ICJB) hatte aus diesen Gründen zu Solidaritätsaktionen aufgerufen. Unter anderem fanden in Berlin und Düsseldorf Mahnwachen statt. Für die ICJB-Aktivistin Rachna Dhingra ist das, was am 3.12.84 passiere, nicht nur eine Geschichte von Bhopal, „sondern eine von Unternehmen, die von Gier und Profiten getrieben sind und diese über das Leben von Menschen und die Umwelt stellen“. Also auch eine von BAYER – umso mehr als die Geschichte des Leverkusener Multis auch eine direkte Verbindung zu der von Bhopal aufweist. Damals hatten die Behörden der Stadt den Konzern nämlich um Unterstützung gebeten, da er umfassende Kenntnisse über die Wirkung von MIC auf den menschlichen Organismus besaß. Aber der Global Player weigerte sich, dieser Bitte nachzukommen. Der renommierte Toxikologe Dr. Max Daunderer, der als einer von wenigen ExpertInnen in Bhopal half, berichtete gar nach seiner Rückkehr, dass Beschäftigte von BAYER vor Ort Feldstudien betrieben, ohne sich an den Rettungsarbeiten zu beteiligen. Und im Jahr 2001 übernahm die Aktien-Gesellschaft zudem das US-amerikanische Bhopal-Schwesterwerk vom „UNION CARBIDE“-Neubesitzer DOW CHEMICAL. Wie weit die Familien-Ähnlichkeit reichte, zeigte sich dann am 28. August 2008, als ein Vorratsbehälter in die Luft ging. Zwei Beschäftigte bezahlten das mit ihrem Leben. Von „Schockwellen wie bei einem Erdbeben“ sprachen AugenzeugInnen. Darum hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) das traurige Jubiläum zum Anlass genommen, einen Offenen Brief an BAYER zu schreiben und darin Fragen zu Störfällen, der Anlagensicherheit und zu den von den Zuleitungen ausgehenden Risiken zu stellen.

Bhopal mahnt

- 2

Die UN hat den 35. Jahrestag der Katastrophe von Bhopal zum Anlass genommen, für die chemische Industrie verbindliche, sanktionsbewehrte Regeln zur Einhaltung der Menschenrechte zu fordern. „Bhopal: Die chemische Industrie muss die Menschenrechte respektieren“, ist die entsprechende Pressemitteilung aus dem Büro des „Hohen Kommissars für Menschenrechte“ (OHCHR) überschrieben. „Weiterhin ereignen sich vermeidbare Katastrophen, weil die chemische Industrie sich weigert, die Verantwortung für die Menschenrechte ernstzunehmen (...) Von tödlichen Explosionen von Fabriken und Lagerstätten bis zu der skandalösen Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit durch die Verseuchung von Wasser, Boden und Luft mit Giftstoffen – die Chemie-Industrie muss mehr zur Einhaltung der Menschenrechte tun“, so der UN-Sonderberichterstatter Baskut Tuncak.

Preis für Felicitas Rohrer

Im Juli 2009 erlitt die damals 25-jährige Felicitas Rohrer durch BAYERs Verhütungsmittel YASMINELLE eine beidseitige Lungen-Embolie mit akutem Atem- und Herzstillstand. Nur durch eine Notoperation gelang es den ÄrztInnen, ihr Leben zu retten. Bereits kurz danach nahm Rohrer den Kampf gegen den Leverkusener Multi auf. Auf der Hauptversammlung des Konzerns konfrontierte sie den Vorstand direkt mit den Auswirkungen ihrer einzig auf Profit-Maximierung ausgerichteten Geschäftspolitik. Scharf griff die Pharma-Geschädigte das Management an. Sie warf ihm vor, eine Pille, von der ein höheres Risiko für Embolien ausgeht als von den älteren Kontrazeptiva der 2. Generation, aggressiv als Lifestyle-Präparate vermarktet und damit den Tod junger Frauen in Kauf genommen zu haben. Zudem strengte Felicitas Rohrer eine Klage gegen den Pharma-Riesen an und rief die Organisaton „Risiko Pille – Initiative Thrombose-Geschädigter“ ins Leben. Am 23. November 2019 erhielt sie für ihr Engagement den Siegfried-Pater-Preis, der nach dem 2015 gestorbenen Publizisten und „Dritte Welt“-Aktivisten Siegfried Pater benannt ist. Die Laudatio hielt aus gegebenem Anlass Jan Pehrke von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG).

Keine Straßenumbennung in Dormagen

Am 29. 9. 2011 jährte sich der Geburtstag des langjährigen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg zum 150. Mal. Um die medialen Ständchen für den Mann zu konterkarieren, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas sowie die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörderkonzerns IG FARBEN hatte, rief die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne ins Leben. Sie mahnte anlässlich des Jahrestags die Umbenennung von Straßen, Schulen und anderen Einrichtungen an, die Duisbergs Namen tragen. Viele AktivistInnen ließen sich davon anregen und trugen die Forderung in die zuständigen Kommunal-Vertretungen. In Dortmund und Lüdenscheid hatte das Erfolg (siehe auch SWB 1/15). In Dormagen lagen sogar zwei Anträge zu der Causa „Duisberg“ vor. Einen hatten „Die Linke“ und Piraten-Partei gemeinsam eingereicht, ein anderer kam von Bündnis 90/Die Grünen. Die Stadt ließ daraufhin vom ehemaligen Stadt-Archivar Heinz Pankalla und anderen ExpertInnen ein Gutachten erstellen. Dessen Befund war ziemlich eindeutig: „Duisberg engagierte sich (...) massiv für die Erfindung und Produktion von Giftgas im Ersten Weltkrieg (...) Die Quellen belegen zudem, dass Duisberg mit dem Gift-Einsatz kaum moralische Bedenken verband.“ Bei der anschließenden AnwohnerInnen-Befragung sollten diese geschichtliche Fakten als Entscheidungshilfe dienen. Das taten sie jedoch nicht: Von 62 Haushalten lehnten 56 die Umbenennung ab. Auch gegen das Anbringen einer Tafel mit historischen Erläuterungen sprach sich eine deutliche Mehrheit aus. Trotzdem aber wollen die LokalpolitikerInnen zumindest mit einem kleinen Schild auf die Missetaten des ehemaligen Konzern-Lenkers hinweisen. Klartext wird darauf allerdings wohl nicht gesprochen: Die schwarz-rote Ratsmehrheit lehnte die Titulierung Duisbergs als „Kriegsverbrecher“ ab.

CBG auf der Ruhrtriennale

Seit dem Jahr 2002 findet im Ruhrgebiet jeden Sommer das Kunst-Festival „Ruhrtriennale“ statt. Dieses Mal war die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) mit von der Partie. Die Künstlerin Barbara Ehnes lud die Coordination ein, Teil ihres Kunst-Projektes werden. In ihrer mehrteiligen Video-Installation Αλληλεγγύη zum Thema „Solidarität“, bestehend aus zahlreichen Interviews, repräsentierte die CBG den Aspekt des Widerstands gegen die großen Unternehmen. Und so gab CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann Einblick in die Geschichte der Coordination. Zudem analysierte er BAYERs MONSANTO-Übernahme und skizzierte Perspektiven der Konzern-Kritik. Über fünf Wochen lang waren diese Statements dann zusammen mit anderen Beiträgen in der ganzen Bochumer Innenstadt auf Video-Monitoren zu sehen.

Aktion gegen Pflanzen-Patente

Der BAYER-Konzern hält nicht nur Patente auf gen-manipulierte Pflanzen, sondern auch auf solche aus konventioneller Zucht. So beansprucht er etwa geistiges Eigentum auf Tomaten, Gurken, Melonen, Salate sowie auf Gewächse mit bestimmten Eigenschaften wie etwa Stress-Resistenz. Nachdem das Europäische Patentamt (EPA) den Produzenten einer Tomate mit einem reduzierten Wasser-Gehalt sowie eines angeblich gegen Krebs wirkenden Brokkolis Schutzrechte zuerkannt hatte, befasste sich das Europäische Parlament mit der Sache. In einer Entschließung sprachen sich die Abgeordneten gegen Patente auf nicht gen-veränderte Pflanzen und Tiere aus. Darum muss sich jetzt die Große Beschwerdekammer der EPA mit der Sache befassen und ein Grundsatz-Urteil fällen. Zu diesem Verfahren hat ein breites Bündnis aus verschiedenen Organisationen – darunter auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) – und Einzelpersonen Stellungnahmen eingereicht, welche die Kammer bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen muss. 25.000 Statements konnte KEINE PATENTE AUF SAATGUT! übergeben. „Es darf keine Patent-Monopole auf die herkömmliche Züchtung von Pflanzen und Tieren geben. Sonst droht der Ausverkauf unserer Lebensgrundlagen an BAYER & MONSANTO, DOWDUPONT und SYNGENTA“, erklärten die Initiativen.

CBG schreibt Brief

Im Oktober 2019 hat die Zeitschrift Forum Nachhaltig Wirtschaften unkommentiert eine Pressemeldung BAYERs abgedruckt, in welcher der Konzern sich als Vorkämpfer eines nachhaltigen Ernährungssystems darstellt. Das ÖKO & FAIR UMWELTZENTRUM kritisierte das in einer Zuschrift an den Verlag vehement und informierte auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). Diese reagierte ebenfalls mit einem Brief. „Wir von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN finden es empörend, dem Unternehmen BAYER als dem größten Agro-Konzern der Welt einfach so eine Plattform zu bieten, um sich als Vorreiter in Sachen „Nachhaltigkeit“ präsentieren zu können. Dabei hätte ein Blick in den letzten Geschäftsbericht des Multis genügt, um zu sehen, wie weit es bei BAYER mit der Nachhaltigkeit her ist“, hieß es in dem Schreiben mit Verweis auf den immensen CO2-Ausstoß des Global Players und andere Umweltsünden des Unternehmens.

ERSTE & DRITTE WELT

Absatzmarkt Indien

Ende Oktober 2019 fanden in New Delhi die deutsch-indischen Regierungskonsultationen statt. Die Bundesregierung verfolgte dabei vorrangig das Ziel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. „Nicht nur die jüngsten Herausforderungen auf den amerikanischen und chinesischen Märkten sollten Anreiz dazu geben, sich noch eindeutiger als bisher strategisch im indischen Markt zu positionieren“, heißt es in einer Erklärung des Deutschen Bundestages. Vage mahnt die Petition, dabei auch die „Herausforderungen der globalen Nachhaltigkeits- und Klimapolitik“ stärker zu beachten. So fordert das Parlament die Bundesregierung dazu auf, „deutsche, in Indien tätige Unternehmen zu unterstützen, die Arbeits- und Menschenrechte gemäß des Nationalen Aktionsplans ‚Wirtschaft und Menschenrechte’ der Bundesregierung, der OECD-Richtlinien und vergleichbarer Regelwerke einzuhalten und zu Vorbildern verantwortlicher Unternehmensführung auszubauen.“ Nach Ansicht der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) braucht es für dieses Bestreben weniger „Unterstützung“ als vielmehr politischen Druck. Die bundesdeutschen Konzerne nehmen bei ihren Indien-Geschäften nämlich die Verletzung sozialer und ökologischer Standards bewusst in Kauf. So duldet der BAYER-Konzern etwa die verheerenden Zustände bei den ersten Gliedern seiner Lieferketten im Pharma-Bereich. Dank „Standort-Vorteilen“ wie niedrigen Löhne und laxen Umwelt-Auflagen können die betreffenden Firmen ohne Rücksicht auf Verluste produzieren, was verheerende Folgen für Mensch, Tier und Umwelt hat. In ihrer Presseerklärung zu den Regierungskonsultationen forderte die Coordination deshalb, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Und der CBG-Kooperationspartner Anil Dayakar von der Initiative GAMANA, die vor Ort bereits einige Verbesserungen erreicht hat, appellierte an die großen Industrie-Länder, ihren Teil zur Lösung der Probleme beizutragen. „Wir haben die ersten Schritte gemacht. Jetzt wenden wir uns an den Westen. Wir erwarten, dass er sein System ändert. Er hat eine Verantwortung für das, was hier geschieht“, so Dayakar.

Stummer Gast in Genf

Auf internationaler Ebene gibt es einige Bemühungen, die großen Konzerne zur Einhaltung der Menschenrechte entlang ihrer gesamten globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten zu drängen. Deutschland zieht da allerdings nicht so recht mit. So weigern sich Merkel & Co. seit Jahren, das Zusatz-Protokoll des UN-Sozialpakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu unterzeichnen. Dieses sieht bei Verstößen gegen das Abkommen nämlich konkrete Beschwerde- und Untersuchungsverfahren vor. Und so etwas möchte die Bundesregierung dem BAYER-Konzern, dessen indische Pharma-Zulieferer ohne Rücksicht auf Verluste für Mensch, Tier und Umwelt produzieren (s. o.), und den anderen bundesdeutschen Unternehmen lieber ersparen. Darum blieben die VertreterInnen der Großen Koalition auch bei der 5. Verhandlungsrunde zum sogenannten UN-Treaty, die vom 14. bis zum 18. Oktober 2019 in Genf stattfand, stumm. Die Europäische Union tat sich ebenfalls nicht weiter hervor. Da sie kein Verhandlungsmandat habe, müsse sie sich mit einer Positionierung zu den rechtsverbindlichen Instrumenten des Vertrages „zurückhalten“, gibt der Freitag eine Passage aus dem entsprechenden Kommuniqué wieder. Immerhin aber stimmte die EU anders als noch 2018 den Vorschlägen der Treaty-Leitung zum weiteren Procedere zu.

KAPITAL & ARBEIT

1,5 Prozent mehr Entgelt

Bei der diesjährigen Tarif-Runde leitete wiederum der BAYER-Manager Georg Müller für den „Bundesarbeitgeber-Verband Chemie“ (BAVC) die Verhandlungen mit der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE). Er einigte sich mit der Gewerkschaft auf eine Entgelt-Erhöhung von 1,5 Prozent. Diese tritt jedoch erst ab Sommer 2020 in Kraft; ein Jahr darauf gibt es dann noch einmal 1,3 Prozent mehr. Im ersten Halbjahr 2020 bleibt es dagegen bei Einmal-Zahlungen in Höhe von vier bis sechs Prozent eines Monatsentgelts. Das hat „aus Arbeitgeber-Sicht den Charme, dass sie die Löhne nicht dauerhaft verteuern“, schreibt die Rheinische Post. Die IG BCE hatte ursprünglich eine „spürbare“, deutlich über der Inflation liegende Steigerung der Bezüge gefordert. Sie hält sich jedoch zugute, dafür einige andere Verbesserungen erreicht zu haben. So richten BAYER & Co. nun Zukunftskonten für die Beschäftigten ein und überweisen 9,2 Prozent des Monatslohns darauf. Ob die Chemie-WerkerInnen sich diesen Betrag auszahlen lassen oder in Freizeit umwandeln, entscheiden diese selbst. Allerdings haben sich die Unternehmen ein Vetorecht vorbehalten. Darüber hinaus schließt die Chemie-Industrie für jeden Belegschaftsangehörigen eine Pflege-Zusatzversicherung ab und übernimmt den monatlichen Beitrag von 34 Euro.

IT-Abteilung streicht Jobs

Im Jahr 2011 hatte der BAYER-Konzern Teile seiner IT-Abteilung ausgegliedert und damit die Arbeitsplätze von 260 Belegschaftsangehörigen und 290 LeiharbeiterInnen vernichtet. 2012 holte er einige Bereiche wieder zurück. Aber auf Neu-Einstellungen verzichtete der Leverkusener Multi bei diesem „Insourcing“. Durch natürliche Fluktuation wollte er bis Ende 2015 sogar noch einmal mit rund 230 Stellen weniger auskommen. Und Ende 2019 gab es wieder einen Kurswechsel. IT-Chef Daniel Hartert kündigte ein Outsourcing an, dem 950 Jobs im Unternehmen zum Opfer fallen. Pflichtschuldig vergoß er dabei ein paar Krokodilstränen: „Es ist kein einfacher Schritt, sich von so vielen Mitarbeitern zu trennen.“

POLITIK & EINFLUSS

Lieferengpässe: Merkel & Co. tun was

Die vielen Lieferengpässe bei Arzneien (siehe DRUGS & PILLS) schrecken die Öffentlichkeit zunehmend auf. Der 1994 von BAYER gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) will das Problem jedoch nicht wahrhaben. Die Versorgung klappe so gut, „dass es hohe Aufmerksamkeit erfährt, wenn doch einmal ein bestimmtes Präparat nicht verfügbar ist“, meint der Lobby-Club. Die Große Koalition konnte jedoch nicht länger ganz untätig bleiben. Allerdings schraubte sie die Erwartungen gleich herunter. „Lieferengpässe von Arzneimitteln haben sehr unterschiedliche Ursachen und sind daher nicht allein durch gesetzliche Maßnahmen auszuschließen“, erklärte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP. So änderten CDU und SPD mit dem „Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittel-Versorgung“ nur einen Passus zu den Rabatt-Verträgen der Krankenkassen. Dieser macht DAK & Co. nun die Vorgabe, bei ihren Pharmazeutika-Ausschreibungen nicht länger nur nach dem billigsten Anbieter zu schauen. Sie müssen bei der Auswahl nun auch auf die „Gewährleistung einer unterbrechungsfreien und bedarfsgerechten Liefer-Fähigkeit“ achten. Und kurz vor Weihnachten 2019 brachte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zudem noch ein Paragraphen-Werk auf den Weg, welches das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ und das „Paul-Ehrlich-Institut“ in die Lage versetzt, strengere Meldepflichten und mehrwöchige Lager-Haltungen von Medikamenten anzuordnen. Überdies will Spahn sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, Pillen-Produktionen nach Europa zurückzuholen. Das dürfte jedoch nicht allzu viel nutzen, da auch hierzulande – wie etwa bei BAYER in Leverkusen (siehe DRUGS & PILLS) – oder in Italien Probleme in den Fabriken auftreten, die Lieferengpässe nach sich ziehen. Die SPD drang auf weitergehende Maßnahmen und wollte beispielsweise die Konzerne für Lieferengpässe haftbar machen, aber die Partei vermochte es nicht, sich gegen ihren Koalitionspartner durchzusetzen.

Kommt das Lieferketten-Gesetz?

Die Lieferketten BAYERS im Pharma-Bereich erstrecken sich über den gesamten Globus. So bezieht der Leverkusener Multi Arznei-Grundstoffe aus Indien und China, wo hunderte Firmen zu Schnäppchen-Preisen für den Weltmarkt fertigen, was verheerende Folgen für Mensch, Tier und Umwelt hat. In anderen Branchen kommt es im Zuge der Globalisierung zu ähnlichen Phänomenen. Darum erkannten die Vereinten Nationen bereits im Jahr 2011 Handlungsbedarf und hielten ihre Mitgliedsländer dazu an, Maßnahmen zu ergreifen. Die Bundesregierung sah dabei erst einmal davon ab, übermäßigen Druck auf die Konzerne auszuüben. „Sozial- und Umweltstandards in nachhaltigen Wertschöpfungsketten können am besten durch eine intelligente Verknüpfung freiwilliger und verbindlicher Ansätze gestärkt werden (‚smart mix’)“, meint die Große Koalition. Zu diesem Behufe hob sie den Nationalen Aktionsplan (NAP) aus der Taufe. In dessen Rahmen erfragten CDU und SPD bei den Firmen, ob - und wenn ja – in welcher Form sie entlang ihrer weltumspannenden Lieferketten die Einhaltung der Menschenrechte gewährleisten. Von den Antworten wollten Merkel & Co. dann ihr weiteres Vorgehen abhängig machen. Der Befund fiel ernüchternd aus. Erst einmal schickten überhaupt nur 464 von 3.000 angeschriebenen Unternehmen den Fragebogen zurück, und von diesen erfüllte zudem nur jedes fünfte die sozialen und ökologischen Standards. „Das Ergebnis zeigt eindeutig: Freiwilligkeit führt nicht zum Ziel“, resümierte Entwicklungshilfe-Minister Gerd Müller (CSU) und konstatierte: „Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen“. Falls die nächste Umfrage kein besseres Ergebnis erbringe, beabsichtige er gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil einen solchen zu schaffen, drohte der Politiker an. Entsprechend empört reagierten die WirtschaftsvertreterInnen. „Mit so einem Gesetz stehe ich ja schon mit beiden Beinen im Gefängnis. Dieser Unfug ist so groß, dass er nicht kommen wird“, erklärte etwa Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer.

Treffen mit Putin

Anfang Dezember 2019 traf sich der „Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft“ (OAOEV) in Sotchi mit Wladimir Putin. Auch BAYER-Chef Werner Baumann nahm an der Zusammenkunft, welche die Boulevard-Zeitung Bild ein „Treffen der Schande“ nannte, teil. Baumann & Co. sprachen sich vor Ort für die Gas-Leitung „Nord Stream 2“ sowie für eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland aus, „denn die Milliarden, die dadurch verloren gehen, könnten in die Wiederherstellung der Wirtschaft und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Kontinents investiert werden“.

PROPAGANDA & MEDIEN

Lobbying gegen Lieferketten-Gesetz

Der Nationale Aktionsplan (NAP) zur Einhaltung der Menschenrechte entlang der Lieferketten nebst im Raume stehender gesetzlicher Maßnahmen (siehe POLITIK & EINFLUSS) macht BAYER & Co. zunehmend nervös. Dementsprechend hoch ist ihr Lobby-Einsatz, wie Recherchen der Initiative INKOTA ergaben. Von Anfang März bis Ende Juli 2019 trafen sich EmissärInnen von Unternehmen oder Unternehmensverbänden insgesamt elf Mal mit VertreterInnen des Bundeswirtschaftsministeriums. Weitere Zusammenkünfte gab es im Auswärtigen Amt und im Kanzleramt. Der Hauptgeschäftsführer der „Bundesvereingung der deutschen Arbeitgeber-Verbände“ (BDA), der ehemalige Finanzstaatssekretär Steffen Kampeter, schrieb in der Sache zudem einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). „Die Frage, ob die Bundesregierung ein für die Wirtschaft derart schädliches Gesetz (...) einführt, darf nicht von einem untauglichen und das wirkliche Engagement der Unternehmen verzerrenden Monitoring abhängen (...) Vielmehr sollte die Bundesregierung weiterhin dem Freiwilligkeitsgrundsatz folgen, hieß es in dem Schreiben. Und BDA-Präsident Ingo Kramer redete Entwicklungshilfe-Minister Gerd Müller (CSU) nach einer persönlichen Begegnung, bei der die beiden über einen Entwurf zum Lieferketten-Gesetz redeten, ins Gewissen. „Ich hatte in diesem Gespräch den festen Eindruck gewonnen, dass sie sich dieses Papier nicht zu Eigen machen wollten. Ich hatte Sie auch so verstanden, dass Sie bereit wären, sich öffentlich von diesem Text zu distanzieren (...) Ich halte es für erforderlich, dass Sie ihre Position klarstellen“, so Kramer.

BAYER wollte Presse-Verband kaufen

Nach Recherchen der britischen Tageszeitung The Guardian wollte der BAYER-Konzern sich durch massive finanzielle Zuwendungen Einfluss auf die US-amerikanische „Foreign Press Association (FPA)“ erkaufen. Der Leverkusener Multi beabsichtigte dem Guardian zufolge, die Non-Profit-Organisation, die hauptsächlich AuslandskorrespondentInnen, andere JournalistInnen und PR-Fachleute zu ihren Mitgliedern zählt, zu nutzen, um das nicht zuletzt durch den MONSANTO-Deal angeschlagene Image des Konzerns aufzupolieren. Zwei ManagerInnen der US-amerikanischen BAYER-Dependance hatten mit dem FPA-Geschäftsführer Thanos Dimadis eine Absprache getroffen, wonach der Agro-Riese nach Zahlung eines bestimmten Betrags einen Sitz im Beirat der FPA erhalten sollte. Im Preis enthalten war auch die Möglichkeit des Agenda-Settings für die Foren, welche die FPA für ihre Mitglieder anbietet. Das gemeinsame Ausrichten einer Konferenz zum Thema „Fake News“ stand ebenfalls zur Debatte. Darüber hinaus plante Dimadis „Hintergrund-Briefings“ mit nationalen und internationalen JournalistInnen zu „Themen, die in BAYERs Kommunikationsprioritäten und strategische Ziele passen“, wie er in einer Mail an den Leverkusener Multi schrieb. Damit nicht genug, ließ Dimadis der Aktien-Gesellschaft im September 2018 noch eine Liste mit über 300 AuslandskorrespondentInnen zur freien Auswahl zukommen: Der Konzern konnte sich aus der Aufstellung diejenigen Personen aussuchen, die er „an sich binden“ wollte. Allerdings hatte Thanos Dimadis wichtige EntscheidungsträgerInnen seiner eigenen Organisation nicht in den BAYER-Deal eingeweiht. Deshalb kam das Projekt mit Dimadis’ Wechsel von der „Foreign Press Association“ zur „Association of Foreign Correspondents in the United States“ zum Erliegen. Als andere FPA-Verantwortliche dann auf den nicht vollständig gelöschten Mail-Verkehr mit der bundesdeutschen Firma stießen, reagierten sie empört. BAYER habe versucht, die FPA zu kaufen, konstatierte Vize-Präsident Ian Williams. Präsident David Michaels sprach im Hinblick auf die zwischen Dimadis und dem Global Player getroffenen Vereinbarungen sogar von einer „Verschwörung“, welche die Integrität der Organisation und des Journalismus an sich bedrohe.

BAYER macht Schule

„Wie DAX-Unternehmen Schule machen“ lautet der Titel einer Studie der Otto Brenner Stiftung (OBS). Der Autor Tim Engartner zeigt in seiner Arbeit auf, wie massiv die Konzerne mittlerweile die Lehrpläne bestimmen. Nicht weniger als 800.000 – natürlich kostenlose – Lehrmaterialien haben sie bereits erstellt. Und diese müssen noch nicht einmal die bei normalen Schulbüchern üblichen pädagogischen Eignungstests durchlaufen, ehe sie in den Klassenzimmern landen. Natürlich ganz vorne mit dabei: BAYER. Der Untersuchung zufolge „nutzt das Unternehmen alle Formen von Schulmarketing-Aktivitäten“. Unterrichtsmaterialien, Wettbewerbe, Betriebsführungen sowie mobile und stationäre Schullabore zählt Engartner unter anderem auf. Auch die Wimmelbücher, mit denen der Leverkusener Multi schon die Kleinsten in Kindergärten heimsuchte, nennt der Wissenschaftler. „Die Vermutung, dass nicht nur die regional bedeutsame Chemie-Industrie illustriert werden soll, sondern die im bunten Treiben des Wimmelbuches platzierten Logos zugleich ein positives Unternehmensbild evozieren sollen, liegt nahe“, hält er fest und erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Kampagne der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gegen die frühpädagogischen Anwandlungen des Konzerns. Angesichts des alarmierenden Befundes von „Wie DAX-Unternehmen Schule machen“ schreibt OBS-Geschäftsführer Jupp Legrand im Vorwort: „Stiftung und Autor sind überzeugt, dass dringend gehandelt werden muss, um z. B. den Verlust demokratischer Legitimation schulischer Bildungsinhalte durch Privatisierungstendenzen zu stoppen.“

TIERE & VERSUCHE

Labor fälschte Studien

Der Tierversuchskonzern LABORATORY OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY (LPT), der auch BAYER zu seinen Kunden zählt, steht in der Kritik. So hat LPT nach Undercover-Recherchen von TierschützerInnen massiv gegen die ohnehin nicht eben strikten Grenzen des Erlaubten verstoßen. Katzen erhielten bis zu 13 Mal am Tag Stiche in die Beine, Hunde mussten in blutverschmierten Gehegen dahinvegetieren und Affen in viel zu kleinen Käfigen ihren Tod abwarten. Damit nicht genug, führte die Firma auch nicht genehmigte Versuche an Kaninchen durch und manipulierte Studien. Eine Ex-Beschäftigte räumte das in einem Fernseh-Interview freimütig ein. „Ich habe Dokumente gefälscht. Wenn da Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen, bin ich angehalten worden, das zu verbessern“, bekannte sie. Eine andere Frau berichtet noch von anderen Methoden. Bei einer Kurzzeit-Studie mit einem Medikament starben Ratten bei der höchsten Dosierung elendig, was der Auftraggeber jedoch nicht erfahren sollte. „Um jetzt dem Kunden eine entsprechende Nachricht nicht mitteilen zu müssen, wurde die höchste Dosierung durch eine deutlich niedrigere ersetzt. Die Tiere wurden ausgetauscht und so ein positiveres Ergebnis erzielt“, so die ehemalige LPT-Angestellte. Das demonstriert einmal mehr, wie wenig aussagekräftig die Tests „am Tier-Modell“ sind. Nach dem Bekanntwerden der unhaltbaren Zustände bei LPT kam es immer wieder zu Demonstra-tionen und Protest-Veranstaltungen, was Konsequenzen hatte. Der Standort Mienenbüttel schloss nach den letzten von den Behörden genehmigten Versuchen an Hunden. Ob das Unternehmen noch weitere Niederlassungen dichtmachen muss, steht bis dato nicht fest.

DRUGS & PILLS

In Treue fest zu IBEROGAST

Auch Medikamente auf pflanzlicher Basis wie BAYERs Magenmittel IBEROGAST, das 2013 mit dem Kauf von STEIGERWALD in die Produkt-Palette des Pharma-Riesen gelangte, können es in sich haben. So schädigt der IBEROGAST-Inhaltsstoff Schöllkraut die Leber. Arzneien mit einer hohen Schöllkraut-Konzentration hat das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) deshalb schon aus dem Verkehr gezogen. Vom Leverkusener Multi verlangte es, diese Nebenwirkung auf dem Beipackzettel zu vermerken und insbesondere Schwangere vor der Einnahme des Präparats zu warnen. Der Konzern lehnte es aber ab, der Anordnung nachzukommen, und zog vor Gericht. Diese Hinhalte-Taktik kostete einen Menschen das Leben. Eine Frau starb an Leberversagen. Da duldete das BfArM dann keinen Aufschub mehr. Es drohte dem Pillen-Riesen mit einem „Sofort-Vollzug“ der Beipackzettel-Änderung. Und da erst fügte sich der Global Player zähneknirschend. Mittlerweile ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft in der Sache sogar wegen fahrlässiger Tötung (siehe SWB 4/19). BAYER aber steht weiter in Treue fest zu dem Mittel. So wartete der Konzern Anfang Dezember 2019 mit einer Pressemeldung auf, wonach „eine internationale Experten-Runde in einer aktuellen Publikation“ IBEROGAST „ein optimales Nutzen/Risiko-Profil bei Reizmagen und Reizdarm“ bescheinigt habe. Bei der „Publikation“ handelte es sich jedoch nicht um eine Studie, wie Unbedarfte annehmen müssen, sondern um die Zusammenfassung der Ergebnisse eines von BAYER gesponserten Workshops mit von BAYER gesponserten MedizinerInnen. Deren Befund, es gäbe „keine Anhaltspunkte für eine relevante Toxizität der Inhaltsstoffe“, wundert deshalb nicht weiter.

NIMOTOP-Lieferengpass

In der Bundesrepublik kommt es seit geraumer Zeit verstärkt zu Liefer-Engpässen bei Arzneimitteln. Auf der aktuellen Fehl-Liste des „Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ (BfArM) findet sich nun schon zum wiederholten Mal das BAYER-Mittel NIMOTOP. Als Grund dafür, dass das die Gehirn-Durchblutung fördernde Produkt wieder einmal nicht erhältlich ist, nennt der Leverkusener Multi „Produktionsprobleme“. Auch auf das Krebs-Präparat XOFIGO, das Herz/Kreislauf-Pharmazeutikum ADALAT, das Malaria-Medikament RESOCHIN, den Blutdruck-Senker BAYOTENSIN, das Kontrastmittel ULTRAVIST, das unter anderem bei der Akut-Behandlung von Herzinfarkten zum Einsatz kommende ASPIRIN i. v. 500 mg sowie auf die Johanniskraut-Arznei LAIF zur Behandlung milder Depressionen warteten die Apotheken in der Vergangenheit schon vergeblich. Aktuell verzeichnet das BfArM rund 270 Lieferengpässe. Diese entstehen hauptsächlich, weil die Pharma-Riesen die Fabrikation gnadenlos rationalisiert haben. So versuchen sie etwa verstärkt, „just in time“ zu produzieren und auf diese Weise Lager-Kapazitäten abzubauen. Überdies gliedern die Unternehmen die Wirkstoff-Herstellung zunehmend in Länder der „Dritten Welt“ aus. Darum gibt es immer weniger Fertigungsstätten, und wenn es in einer einmal hakt, können andere Standorte nicht mehr einspringen. Aber auch bei BAYER selber treten „Produktionsprobleme“ auf. So musste der Konzern nach einer Intervention der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA seine Leverkusener Arznei-Anlagen wegen vieler Missstände im Jahr 2018 generalüberholen, was „Versorgungsunterbrechungen“ nach sich zog (siehe auch SWB 2/18).

Vom Lieferengpass zum Lieferstopp

Lieferengpässe für BAYERs Malaria-Arznei RESOCHIN mit dem Wirkstoff Chloroquin-Phosphat hatte es in der Vergangenheit schon gegeben (s. o.). Jetzt aber sind die Kanäle ganz dicht, wie Apotheke adhoc berichtet. „Grund dafür ist, dass die Herstellung des Arznei-Stoffs Chloroquin-Phosphat nicht mehr in der erforderlichen Qualität erfolgen kann. Die weltweite Suche nach einem alternativen Hersteller verlief laut Konzern erfolglos, sodass die Produktion zum Stoppen kam“, so das Web-Portal. Die Mängel dürften in Indien aufgetreten sein. Das Land hat sich nämlich gemeinsam mit China und Italien zum Hauptproduzenten von pharmazeutischen Substanzen entwickelt und das Joint Venture, das der Leverkusener Multi dort mit dem heimischen Produzenten ZYDUS gegründet hat, führt Chloroquin-Phosphat auf seiner Produkt-Liste. Entweder also traten in den Werken von BAYER ZYDUS PHARMA Probleme auf oder aber bei den Lieferanten der Basis-Stoffe für das Mittel.

AGRO & CHEMIE

Glyphosat-Verkäufe gehen zurück

In Deutschland geht der Glyphosat-Absatz zurück. Er sank 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 26,5 Prozent auf 3.450 Tonnen. Die Höchstmarke hatte der Verkauf im Jahr 2008 mit 7.610 Tonnen erreicht.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

Feuer in Bitterfeld

Am 15.11.2019 kam es am BAYER-Standort Bitterfeld zu einem Brand. Bei Dacharbeiten auf einem Hochregal-Lager hatten sich Dachplatten entzündet. Auf mehrere Kilometer Entfernung waren die Rauchschwaden zu sehen. Trotzdem wiegelte der Leverkusener Multi sofort ab und erklärte, es bestehe keine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner.

Brand in Dormagen

Am 19.11.2019 brach in der Tankreinigungsstation des Dormagener Chemie-„Parks“ ein Brand aus. Bei der Säuberung eines Behältnisses fing ein Lösemittel Feuer. Fünf Beschäftigte mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus, aber der Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung bestätigte sich nicht. Nach Angaben der Betreiber-Gesellschaft CURRENTA kam es auch zu keiner erhöhten Schadstoff-Konzentration in der Luft. An der CURRENTA hält BAYER 60 Prozent der Geschäftsanteile. Im Sommer verkaufte der Konzern diese jedoch an einen Finanzinvestor. Allerdings müssen die Kartell-Behörden dem Deal noch zustimmen.

IMPERIUM & WELTMARKT

BAYER auf der CIIE in Shanghai

Der BAYER-Konzern nahm im November 2019 an der chinesischen Import-Messe CIIE teil. Er präsentierte in Shanghai unter anderem Pharmazeutika, nicht rezeptpflichtige Arzneien und Pestizide. In einem zu dem Event veröffentlichten Statement bezeichnete der Leverkusener Multi die CIIE als eine wegweisende Maßnahme der chinesischen Regierung, um ihre Politik der Öffnung zu stärken.

RECHT & UNBILLIG

Verbotener Pestizid-Einsatz

Die Inseln des US-Bundesstaates Hawaii haben sich zu einem riesigen Freiluft-Labor für die Agro-Riesen entwickelt. Auch die nunmehrige BAYER-Tochter MONSANTO unterhält dort eine Forschungsanlage. Im Jahr 2014 testete sie dort das wegen seiner extremen Giftigkeit verbotene Pestizid Penncap-M. Dabei setzte das Unternehmen auch die Gesundheit der Beschäftigten aufs Spiel. Sie mussten nämlich schon eine Woche nach dem Sprüh-Einsatz auf den Feldern nachsehen, wie die Agro-Chemikalie gewirkt hat, obwohl die Vorschriften dafür die Frist von einem Monat setzen. Darum verurteilte ein Gericht in Honolulu den Leverkusener Multi nun zu einer Strafe in Höhe von zehn Millionen Dollar. „Das rechtswidrige Verhalten in diesem Fall stellt eine Bedrohung für die Umwelt, die umliegenden Gemeinden und die MONSANTO-Arbeiter dar“, so der Richter Nick Hanna. Wie bei den anderen erst nach der Übernahme bekannt gewordenen MONSANTO-Sünden blieb dem Leverkusener Multi auch dieses Mal nichts anderes übrig, als sich reumütig zu zeigen. „Der Vorfall tut uns sehr leid“, bekannte der Konzern und stellte klar, sein Neuerwerb habe damals „weder entsprechend den eigenen Standards noch gemäß der geltenden Gesetze gehandelt“. Ein kleines Aber musste jedoch wie immer dabei sein. Es lägen keine gemeldeten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt als Folge der illegalen Praxis vor, so der Global Player.

Klage wg. EEG-Tricks

Die in der Strom-Rechnung enthaltene EEG-Umlage gilt der Förderung alternativer Energien. Allerdings tragen nicht alle gleichermaßen zu der Subventionierung von Wind & Co. bei. Der Gesetzgeber hat BAYER und andere Chemie-Firmen wegen ihres hohen Energie-Bedarfs und entsprechend hoher Kosten weitgehend von der Abgabe befreit. Zudem zahlen die Konzerne für die Elektrizität, die sie in ihren eigenen Kraftwerken selbst erzeugen, nichts in den EEG-Topf ein. Das sogenannte Eigenstrom-Privileg entbindet sie davon. Aber den Multis reichte das noch nicht. Sie wollten sich auch bei dem zugekauften Strom vor den EEG-Zahlungen drücken, die sich pro Gigawatt-Stunde auf rund 64.000 Euro belaufen. Dafür bedienten sich die Gesellschaften des „Scheibenpacht-Modells“, das sich schlaue BeraterInnen ausgedacht hatten. Diese entwickelten Verträge, die BAYER, RWE, DAIMLER und andere Global Player von schnöden Strom-Kunden zu Pächtern von Kraftwerk-Anteilen machten – und damit zu Nutznießern des Eigenstrom-Privilegs. „Einzelne Unternehmen sparten auf diese Weise Hunderte Millionen Euro“, so der Spiegel, der den Skandal aufdeckte. Darum haben Netzbetreiber wie AMPRION die Unternehmen nun verklagt. Der Leverkusener Multi aber ist sich keiner Schuld bewusst und beteuert, sich immer an geltendes Recht gehalten zu haben

Landwirt*innen wollen BAYERs Gen-Pflanzen nicht

BAYER hat mit der Regierung von El Salvador einen Vertrag über die Lieferung von transgenem Saatgut abgeschlossen. Kleinbauern und -bäuerinnen kritisieren das Abkommen massiv.

Von Jan Pehrke

Die in El Salvador von 2009 bis Mai 2019 amtierende Linksregierung unter Salvador Sánchez Cerén hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu fördern. So legte sie ein „Programm zur Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft“ auf und trieb etwa die landeseigene Entwicklung von Saatgut voran. Cerén wollte den Landwirt*innen Sorten zur Verfügung stellen können, die dem tropischen Klima Mittelamerikas angepasst sind. Zudem verfolgte der Präsident mit dieser Politik das Ziel, die Saatgut-Einfuhren zu verringern und damit den Einfluss der Agro-Riesen zurückzufahren – was auch gelang. Hatte die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO in El Salvador vor 2013 bei Saatgut einen Markt-Anteil von 70 Prozent, so sank dieser in den kommenden Jahren beträchtlich. Überdies musste der Staat weniger Mais importieren. Allein von 2011 bis 2014 sank das Volumen um 94 Prozent.

Nach der Wahlniederlage der FMLN, die Nayib Bukele von der Partei „Nuevas Ideas“ an die Macht brachte, droht nun eine Kehrtwende: Die völlige Abhängigkeit von BAYERs Gentech-Pflanzen. Bukele ist Unternehmer und im Parlament überdies auf die Stimmen der rechten Parteien angewiesen. Deshalb verfolgt er einen sehr wirtschaftsfreundlichen Kurs. Beispielsweise signalisierte der ehemalige Bürgermeister von San Salvador der Trump-Administration die Bereitschaft, sein Land stärker für Investitionen von US-Konzernen zu öffnen. Und mit BAYER darf sich nun auch ein deutsches Unternehmen über eine privilegierte Behandlung freuen. Die neue Regierung hat mit dem Leverkusener Multi nämlich einen Vertrag über die Lieferung von transgenem Saatgut abgeschlossen.

Der salvadorianische Landarbeiter*innen-Verband ANTA und die internationale Dachorganisation der Kleinbauern und -bäuer*innen, VIA CAMPESINA, kritisieren die Vereinbarung massiv. Carlos Rodriguez von VIA CAMPESINA warnt besonders vor den Risiken und Nebenwirkungen der Pestizide, die der BAYER-Konzern in Kombination mit seinem Saatgut vermarktet. Glyphosat & Co. seien für die Landwirt*innen und ihre Gemeinden lebensgefährlich, da die Mittel Krebs und Nierenversagen verursachten, so Rodriguez. Zudem verunreinigten die Ackergifte die Böden und die Gewässer. Seine Kollegin Ana Calles machte darüber hinaus auf die hohen finanziellen Belastungen aufmerksam, die durch das Abkommen auf die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zukommen. Diese würden Calles zufolge durch die Anbau-Kosten für genetisch manipulierte Pflanzen, die bis zu zweieinhalb mal so hoch wären wie diejenigen für konventionelle Ackerfrüchte, in die Verschuldung getrieben.

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) solidarisierte sich mit den Landwirt*innen in El Salvador. „Nach der Übernahme von MONSANTO wieder ein Schritt zur Sicherung der Monopol-Stellung des BAYER-Konzerns im Bereich der Welternährung. Und eine Kriegserklärung an die bäuerliche Landwirtschaft in El Salvador und weltweit. BAYER muss gestoppt werden. Wir stehen an der Seite der protestierenden Bäuer*innen“, hieß es in der Presseerklärung der Coordination. ⎜

Die Aufklärungsfarce

Die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO hatte von der PR-Agentur FLEISHMAN HILLARD Listen mit über 1.500 Namen von einflussreichen Persönlichkeiten anlegen lassen, um die politische Landschaft besser pflegen zu können. Als der Skandal aufflog, beauftragte der Leverkusener Multi die Großkanzlei SIDLEY AUSTIN mit der Aufklärung. Das wenig überraschende Ergebnis: Alles im grünen Bereich.

Von Jan Pehrke

„Keine Hinweise auf illegales Verhalten“, unter dieser Überschrift präsentierte der Leverkusener Multi den Untersuchungsbericht der Anwaltskanzlei SIDLEY AUSTIN zu den MONSANTO-Listen. Die angelegten Dossiers zu Politiker*innen, Journalist*innen und Wissenschaftler*innen verletzten nach Ansicht der Jurist*innen die Gesetze nicht. „Keine ‚sensiblen’ Daten auf den Listen“, vermeldet der Konzern erfreut.Und was legal ist, ist für den Global Player auch legitim. Unmittelbar nach der Aufdeckung des Skandals durch den TV-Sender France 2 und die Zeitung Le Monde, die Material von einem Whistleblower zugespielt bekommen hatten, zeigte er sich noch ganz zerknirscht und entschuldigte sich sogar bei den Überwachten. Nach dem von SIDLEY AUSTIN auftragsgemäß ausgestellten Persilschein sieht das für ihn ganz anders aus. Nun hat seine jetzige Tochter-Gesellschaft nicht viel mehr gemacht als forsche Lobby-Arbeit. „Es steht außer Frage, dass (...) die erstellten Stakeholder-Listen detailliert, methodisch und darauf ausgerichtet waren, MONSANTOs Positionen gegenüber Interessensgruppen und der Öffentlichkeit deutlich zu vertreten“, heißt es in BAYERs Pressemeldung.

Blinde Flecken

Allerdings klaffen in dem Report beträchtliche Lücken. So hat die Kanzlei das dann doch einigermaßen „sensible“ Dokument aus dem Konvolut von Le Monde nicht finden können, in dem FLEISHMAN HILLARD „Freizeit oder andere Interessen (Golf, Tennis, Jagd, etc.)“ als einen „Schwerpunkt-Bereich“ der Sammelwut bezeichnete. Daten über deutsche Journalist*innen suchten die Jurist*innen ebenfalls vergebens. Eine entsprechende Liste mit 23 Personen tauchte erst später auf. Und hatte der Leverkusener Multi zunächst Entwarnung gegeben und bekundet, Grünen-Politiker*innen hätte FLEISHMAN HILLARD nicht ins Visier genommen, so musste er dann doch noch den Namen von Anton Hofreiter nachreichen. Der stand auf „zusätzlichen Stakeholder-Listen“, vermeldete SIDLEY AUSTIN. „Wie können Sie Transparenz bei der Aufklärung zusagen, wenn es Listen und Dokumente gibt, die offensichtlich auf den eigenen BAYER/MONSANTO-Systemen nicht zu finden sind?“, fragte das Internet-Portal Meedia deshalb BAYERs Kommunikationschef Christian Maertin.

Die Antwort darauf vermochte Maertin nicht zu geben, dafür aber SIDLEY AUSTIN. So ganz nebenbei erwähnt die Kanzlei nämlich in ihrem Bericht, dass sie keinen direkten Zugriff auf Dokumente von FLEISHMAN HILLARD hatte. Auch sprach sie nicht mit den damals involvierten Beschäftigten. Das Anwält*innen-Büro musste sich allein auf das Material stützen, das die PR-Agentur BAYER für die anberaumte Untersuchung zur Verfügung stellte. Darüber hinaus hatten die „Aufklärer*innen“ nur noch die Möglichkeit, die Kommunikation zwischen MONSANTO und FLEISHMAN HILLARD einzusehen.

Auch konzentriert sich der Abschlussbericht allein auf die Aktivitäten von FLEISHMAN HILLARD, die sich das Agrar-Unternehmen 16 Millionen Dollar kosten ließ. Die Arbeit anderer von ihm angeheuerter „Beratungsfirmen“ wie etwa FTI oder HAKLUYT untersuchte der Report nicht. Insbesondere ignoriert er die Arbeitsteilung, die es beim „Aktionplan Glyphosat“ zwischen FLEISHMAN HILLARD und dem Subkontrator PUBLICIS gab. Während FLEISHMAN die Aufgabe zufiel, die öffentliche Sphäre zu überwachen, oblag es PUBLICIS, „Auskünfte und Informationen zu sammeln, die NICHT (Hervorhebung im Original) öffentlich zugänglich sind“, wie es in einem internen Memo hieß. Überdies erfasste SIDLEY AUSTIN nicht den gesamten Zeitrahmen der Aktivitäten. Obwohl der Agro-Konzern FLEISHMAN HILLARD bereits im Jahr 2014 engagiert hatte, beschäftigte sich die Kanzlei bloß mit Maßnahmen, die ab 2016 eingeleitet wurden.