Beiträge verschlagwortet als “SWB 01/2017”

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Die von BAYER avisierte MONSANTO-Übernahme, zu der die AktionärInnen des US-Unternehmens am 13. Dezember kurz vor dem Redaktionsschluss von Stichwort BAYER ihren Segen gegeben haben, hält uns immer noch in Atem. Aber es gibt dazu auch Erfreuliches zu vermelden. Bei dem „Betriebsausflug“ der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nach Den Haag zum MONSANTO-Tribunal und zur angegliederten People’s Assembly gelang es uns, viele Initiativen und Einzelpersonen als Mitstreiter gegen den Mega-Deal zu finden. Das SWB war natürlich mit vor Ort und berichtet gleich in doppelter Ausführung aus Holland.

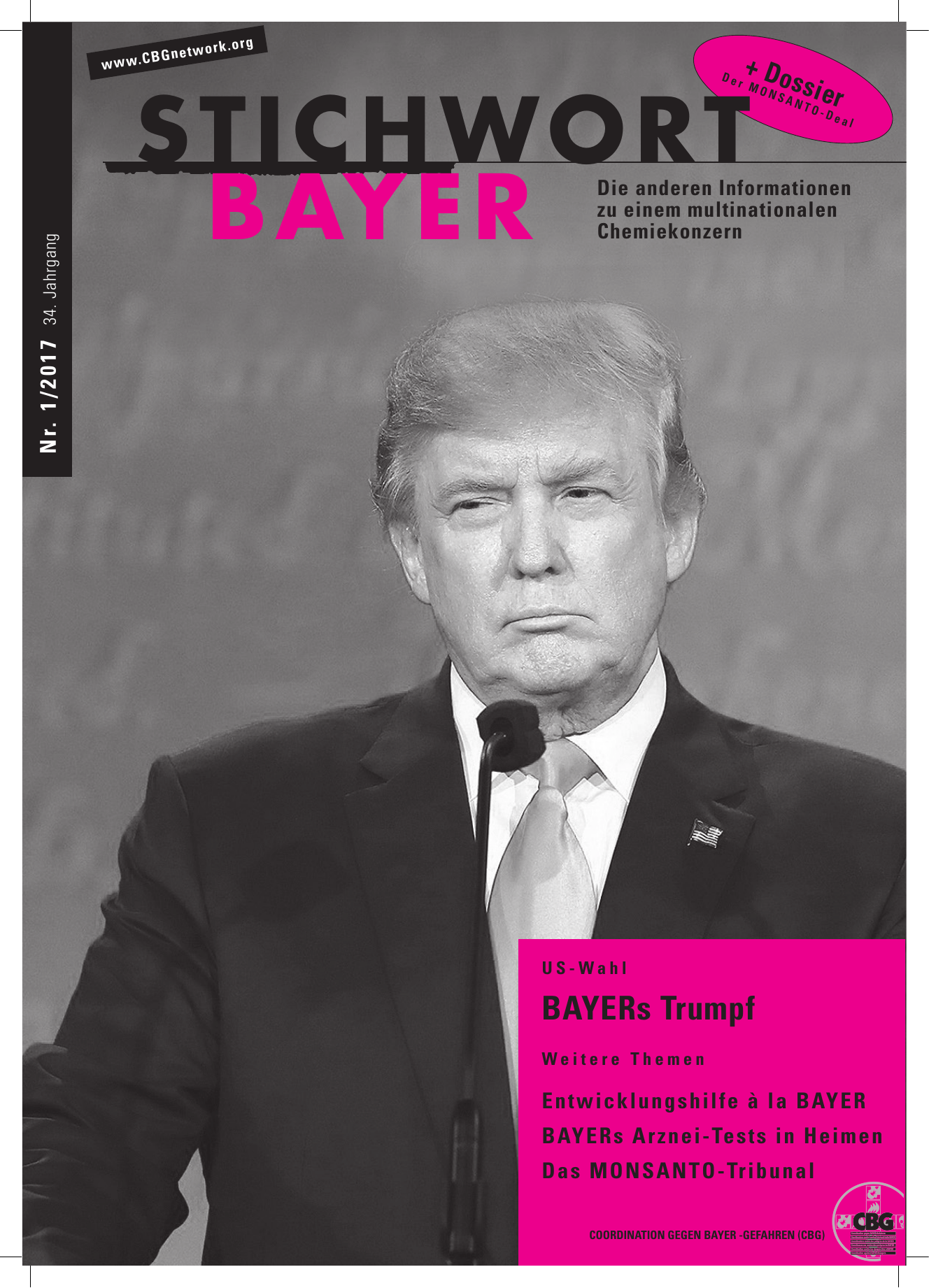

Und während unser Karikaturist Berndt Skott sich in diesem Heft noch zeichnerisch von unserem alten Geschäftsführer Philipp Mimkes verabschiedet, kann die Redaktion zum ersten Mal seinen Nachfolger Toni Michelmann als Autoren präsentieren. Aus gegebenem Anlass widmet sich der Chemiker dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Der Leverkusener Multi hatte nämlich bei seiner Wahlkampf-Unterstützung ganz auf die Republikaner gesetzt und aus dem dafür bereitgestellten und mit 555.500 Dollar gefüllten Topf zu 80 Prozent KandidatInnen dieser Partei bedacht.

Auch auf anderen Kontinenten verfolgt der Konzern seine Geschäftsinteressen gnadenlos. In Afrika und Asien versteht er es dabei sogar noch, das als Entwicklungshilfe auszugeben. Gemeinsam mit dem „Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung“ betreibt er dort Landwirtschaftsprojekte, die ihm lediglich als Türöffner dazu dienen, seinen Pestiziden neue Märkte zu erschließen. Oxfam hat sich einige dieser Vorhaben für diese Ausgabe einmal etwas genauer angeschaut.

Im Gegensatz zu Oxfam hält der Agro-Riese seine Pestizide für unbedenklich. Sachgemäß angewandt, könnten sie der Gesundheit nicht schaden, betont er bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Das entsprechende Sicherheitsprofil erstellt BAYER auf der Basis von Tierversuchen. Wie viele Unsicherheitsfaktoren das birgt, erläutert für das SWB Lars Neumeister, der unter anderem GREENPEACE, den BUND und den WWF wissenschaftlich berät.

Aber der Global Player unternimmt nicht nur Tier-, sondern auch Menschenversuche. Und bis in die 1970er Jahre hinein fanden in bundesdeutschen Kinderheimen und Jugend-Psychiatrien Tests mit Psychopharmaka des Unternehmens statt. Wir schlagen in dieser Nummer die Akten des Landeskrankenhauses Schleswig auf. Schließlich wäre da noch die unendliche Dhünnaue-Geschichte. Die Bezirksregierung Köln fügte der Auseinandersetzung um BAYERs Giftmüll-Deponie im November 2016 ein weiteres Kapitel zu. Sie gab grünes Licht für den Ausbau der Autobahn A1 nebst neuer Brücke, obwohl der „Landesbetrieb Straßenbau NRW“ dafür das Chemie-Grab öffnen muss.

Also wieder viel Lesestoff bis zur letzten Seite – buchstäblich. Diese möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen. Dort setzt sich nämlich der bekannte Liedermacher Konstantin Wecker für die CBG ein und bittet darum, unser Netzwerk finanziell zu unterstützen, denn es warten im Jahr 2017 so einige große Aufgaben auf uns. So planen wir etwa, die nächsten BAYER-Hauptversammlung am 28. April zu einem Forum für die internationalen Proteste gegen die MONSANTO-Übernahme zu machen und dazu auch die nächste People’s Assembly nach Köln zu holen. Dazu demnächst mehr, jetzt aber erst einmal eine anregende Lektüre wünscht

Erste & Dritte Welt

Entwicklungshelfer BAYER

Vom Bock zum Gärtner

2012 rief das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) mit BAYER, BASF, SYNGENTA und ca. 30 weiteren Konzernen die „German Food Partnership“ (GFP) ins Leben. „Mit ihrem Kapital, vor allem aber ihrem Know-how und ihrer Wertschätzung für Umwelt- und Sozialstandards trägt die Privatwirtschaft ganz wesentlich zu entwicklungspolitischen Fortschritten bei“, so die Begründung des damaligen Entwicklungsministers Dirk Niebel (FDP) für den „Schulterschluss mit der Privatwirtschaft“. Ende 2015 erklärte das Ministerium die GFP zwar für beendet, aber die auf den Weg gebrachten Projekte laufen vorerst weiter. OXFAM hat sich drei von ihnen einmal genauer angeschaut.

Weltweit werden genügend Lebensmittel produziert, um die gesamte Menschheit zu ernähren. Dennoch leiden nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 800 Millionen Menschen chronisch unter Hunger. Dieser Fakt deutet darauf hin, dass Hunger kein Problem des Mangels ist, sondern von Armut und der Verletzung von Menschenrechten. Das hat auch damit zu tun, dass eine kleine Elite von Regierungen und Konzernen das globale Ernährungssystem dominiert. Die Hauptproduzenten der Lebensmittel - hunderte Millionen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern - sowie die Milliarden VerbraucherInnen bleiben dagegen außen vor. Wenn der Hunger bis 2030 wirklich weltweit beseitigt und die globalen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden sollen, wie es die Vereinten Nationen 2015 versprachen, muss dieses ungerechte Ernährungssystem grundlegend transformiert werden.

Doch die staatliche Entwicklungszusammenarbeit macht genau das Gegenteil, kooperiert verstärkt mit den großen Agrarkonzernen und macht damit den Bock zum Gärtner. Diese Kooperation begann Ende der 1990er Jahre und verstärkte sich nach dem Weltwirtschaftsforum 2011. Die dort verabschiedete „Neue Vision für die Landwirtschaft“ beförderte die Gründung der Investitionsplattform „GROW Africa“ und der „Neuen Allianz für Ernährungssicherheit“ der G8 und inspirierte zudem den damaligen deutschen Entwicklungsminister Dirk Niebel, eine „German Food Partnership“ GFP) ins Leben zu rufen.

Mehr als 30 Unternehmen und Verbände hatten die GFP Mitte 2012 unter der Schirmherrschaft des Entwicklungsministeriums als große, langfristig angelegte öffentlich-private Partnerschaft (PPP) gegründet. Selbsterklärtes Ziel war es, die Ernährungssituation in Entwicklungs- und Schwellenländern durch mehr und qualitativ höherwertige Lebensmittel zu verbessern. Mit den GFP-Projekten sollte die Produktivität und die Leistungsfähigkeit entlang der Wertschöpfungskette auf eine sozial und ökologisch nachhaltige Art und Weise gesteigert werden, indem Bauern und Bäuerinnen der Zugang zu Betriebsmitteln und Märkten erleichtert wird. Betriebseinkommen sollten erhöht, die Ernährung von lokalen Bauern, insbesondere Kleinbauern und -bäuerinnen, sowie von VerbraucherInnen verbessert werden.

Am 05.11.2013 wurden die ersten PPPs der GFP öffentlich lanciert. In Reaktion auf die Kritik von Seiten vieler Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sagte das BMZ vollständige Transparenz zu. NGOs bekämen alle Informationen, die sie wollen. Oxfam hatte bereits eine Woche später nachgehakt und Informationen zu den Projekten angefordert. Damit begann eine lange Zeit des Wartens. Nach zehn Monaten schließlich entschloss sich OXFAM eine offizielle Anfrage mit Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz zu stellen. Im Dezember 2014 erhielt OXFAM den schriftlichen Bescheid vom BMZ, brachte aber aufgrund von fehlenden Informationen Ende 2014 ein Widerspruchsverfahren auf den Weg. Und erst Anfang Oktober lagen auch die angeforderten Schulungsmaterialen vor. Auf der Grundlage dieser Dokumente und eines Lokaltermins in Kenia hat OXFAM dann drei Kooperationen näher analysiert.

Die CARI-Initiative

Die „Competitive African Rice Initiative“ (CARI) mit BAYER als Industrie-Partner hat einen Etat von 18,4 Millionen Euro, den die „Bill and Melinda Gates“-Stiftung zu 73 Prozent und das Entwicklungsministerium (BMZ) zu 27 Prozent tragen. Sie erstreckt sich auf die Länder Nigeria, Ghana, Burkina Faso und Tansania.

Die Analyse der in Nigeria zur Anwendung kommenden Trainingsmaterialien ergab, dass CARI stark ein input-basiertes Agrarmodell fördert. Die Anwendung von Pestiziden wird als die vorzuziehende und überlegene Methode zur Beseitigung von Unkräutern, Krankheiten und Schädlingen dargestellt: Formulierungen wie „Chemisches Jäten spart Zeit und Geld“ oder „Säubern des Landes mit Herbiziden“ zeigen dies exemplarisch. Während der Einsatz von zugelassenen und empfohlenen Pestiziden nur bei Schädlings- bzw. Krankheitsbefall angeraten wird, gibt es keinen einzigen Hinweis auf alternative biologische Schädlingsbekämpfungsansätze. Das vom BMZ geforderte Prinzip der Wahlfreiheit wurde missachtet, denn CARI beinhaltet Empfehlungen für den Einsatz von spezifischen Pestiziden. Entgegen den Aussagen des BMZ werden bei CARI den Kleinbäuerinnen und -bauern keine ökologischen Anbauverfahren als Option vorgestellt.

CARI empfiehlt den Einsatz von hochgefährlichen Pestiziden (Highly Hazardous Pesticides, HHPs) wie Lambda-Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin und Mancozeb, die auf der Schwarzen Liste des PESTIZID AKTIONS-NETZWERKES (PAN) stehen. Lambda-Cyhalothrin ist ein akut toxisches Pestizid, das verhängnisvoll bis tödlich („fatal if inhaled“) bei Inhalation sein kann. Ursprünglich wurde auch Glyphosat empfohlen, dies ist aber inzwischen wieder geändert worden. In der aktuellen Online-Version vom 13.5.2016 ist es nicht mehr zu finden. Im Rahmen von CARI – nachgewiesen in einer gemeinsamen Studie von der „Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) und CARI zum integrierten Pflanzenschutz in Nigeria - werden sechs kommerzielle Produkte von BAYER CROPSCIENCE empfohlen, wobei zwei als „besonders nützlich“ hervorgehoben werden: INNOVA und ROUTINE. Auch Glyphosat steht auf der Liste der empfohlenen Pestizide. Es werden also entgegen den Aussagen des BMZ besonders umweltschädliche Produkte und spezifische Pestizide im Rahmen von CARI empfohlen. Das im Guide verankerte Prinzip der Wahlfreiheit in Bezug auf die Anwendung von Inputs wurde nicht beachtet. Die Bundesregierung hatte im Oktober 2015 angekündigt, dass die PAN-Liste und deren Fortschreibungen zeitnah in der GIZ-internen Beschaffungsrichtlinie berücksichtigt werden. Gleichwohl hat das nicht dazu geführt, dass die hochgefährlichen Pestizide bei der nachträglichen Änderung des CARI-Schulungsmaterials im Mai 2016 komplett ausgeschlossen wurden.

Der Einsatz von Pestiziden wird ab dem Erreichen bestimmter Schadschwellen empfohlen („Schadschwellenprinzip“, siehe auch GFP-Guide). Dieser Ansatz ist unnötig schädlich und veraltet angesichts der letzten Innovationen in der Reisproduktion, die eine Steigerung der Produktion ohne den Einsatz von Pestiziden erlauben. Auch ein im Unterrichtsmaterial enthaltener Vergleich von zwei verschiedenen Anbaumethoden – mit und ohne Inputs wie Pestiziden – stellt sich bei näherer Betrachtung als kaum verhohlene Empfehlung eines pestizid-basierten Ansatzes heraus. Auf agrar-ökologische Anbaumethoden wie das „System of Rice Intensification“ (SRI), das erhebliche Ertragssteigerungen gerade bei traditionellen Reissorten ermöglicht, wird gar nicht eingegangen.

Beim Saatgut werden ausschließlich verbesserte und zertifizierte Sorten empfohlen. Beim Erwerb von zertifizierten Sorten müssen die LandwirtInnen Lizenzgebühren zahlen, während traditionelle Sorten frei getauscht und nach der Ernte wiederverwendet werden können. Zwei von fünf Empfehlungen beinhalten den Einsatz der Reissorte Nerica, die in Afrika als „Wunder-Pflanze“ gepriesen wurde, in der Praxis aber nicht hielt, was sie versprach. Das Wort „Bodenfruchtbarkeit“ taucht nur einmal im 57-seitigen Schulungsdokument auf. CARI hakt das Thema mit dem Hinweis ab, dass es besser sei, für den Reisanbau ein Stück Land zu wählen, wo in der vorherigen Saison z. B. Reis, Kuhbohnen oder Sojabohnen angebaut wurden. Entgegen den Aussagen des BMZs ist der Erhalt und gar die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit nicht im Fokus von CARI.

Zusammenfassend betrachtet ist das CARI-Schulungsmaterial im Hinblick auf die direkte und eindeutige Förderung von agro-chemischen Inputs (Düngemittel, Pestizide) sehr kritisch zu sehen, weil potenziell negative wirtschaftliche, Umwelt- und Gesundheitsfolgen komplett bzw. nicht hinreichend berücksichtigt werden. Auch werden keine Alternativen (z. B. biologische Schädlingsbekämpfung) aufgezeigt. Hochgefährliche Pestizide und Markenprodukte von BAYER werden explizit empfohlen. Es ist ein untragbarer Umstand für ein groß angelegtes Programm wie CARI, dass die ökologische Nachhaltigkeit vernachlässigt wird. Dieser Umstand wird von der GIZ in ihrem Angebot in einem Punkt auch explizit eingeräumt. Dort heißt es: „Durch die Intensivierung von Bewässerungsreis trägt das Vorhaben nicht zu vermehrtem Umweltschutz bei“.

Die „Better Rice Initiative“

An der „Better Rice Initiative Asia“ (BRIA) nehmen außer BAYER noch BASF, Royal DSM, die DEUTSCHE BANK und weitere Unternehmen teil. Diese tragen den zehn Millionen Euro schweren Etat auch zu 70 Prozent; 30 Prozent steuert das Entwicklungsministerium bei. Die Landwirtschaftsministerien von Indonesien, Thailand, Vietnam und von den Philippinen – die Länder, in denen die Projekte stattfinden – fungieren als offizielle Partner.

Das Schulungsmaterial ist für die Philippinen sehr umfassend und für Indonesien sehr beschränkt, während jenes in Thailand nur in thailändisch verfügbar ist und für dieses Dossier nicht analysiert werden konnte. Verglichen mit CARI sind die Module von BRIA-Philippinen umfassender und breiter gefächert. Sie enthalten auch mehr Optionen. Auch hier ist ein starker Fokus auf eine input-basierte Landwirtschaft vorzufinden. Gleichwohl erwähnen die Module einige Alternativen wie das „System of Rice Intensification“ (SRI) oder Saatgutbanken auf Gemeindeebene, ohne sie jedoch im Detail ausführlich zu erklären. Im Hinblick auf Saatgut wird zertifiziertes Saatgut gefördert, traditionelle Sorten werden wie bei CARI nicht erwähnt. Hinweise auf die Vorteile der Agrobiodiversität sucht man ebenso vergeblich.

Den Kern der Schulungsmaterialien bildet das so genannte PalayCheck System. Es stellt grundsätzlich einen integrierten Ansatz dar, fällt aber hinter andere Anbaumethoden wie SRI zurück, die weniger Düngemittel und Pestizide erfordern. PalayCheck gibt wenig Orientierung bezüglich der Bedeutung von organischer Substanz für das Bodenleben und des Alters der Setzlinge und ihrer Anordnung, was wichtig für die Ausbildung von gesunden Wurzeln ist. In puncto Bodenfruchtbarkeit wird zwar eine gute Vorbereitung des Feldes und die Integration von Pflanzenresten hervorgehoben, aber wenig über die Bedeutung von organischen Düngemitteln wie zum Beispiel Kompost oder anderer Biomasse gesagt. Stattdessen wird sehr einseitig auf die positiven Effekte und die Notwendigkeit von synthetischen Düngemitteln als einem hervorragenden Ansatz zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit verwiesen.

In einem Modul bietet BRIA BAYER CROPSCIENCE eine Plattform, um die Vorteile chemischer Schädlingsbekämpfung zu präsentieren. Auch wenn keine spezifischen Produkte genannt werden, ist die Botschaft trotzdem klar: „Pestizide sind hilfreich zum Pflanzenschutz“ und „negative Auswirkungen von Pestiziden sind bei korrekter Anwendung vermeidbar“. Diese Empfehlungen ignorieren bedauerlicherweise die Erfahrungen mit der Anwendung von SRI, bei dem der Einsatz von Pestiziden gar nicht oder nur sehr spärlich erfolgt. Ähnlich wie bei CARI werden auch bei BRIA hochgefährliche Pestizide empfohlen, die auf der Liste von PAN International stehen, zum Beispiel Mancozeb und Carbendazim.

Insgesamt geben die BRIA-Schulungsmaterialien input-basierten Technologien den Vorrang gegenüber nachhaltigen Ansätzen wie der biologischen Schädlingsbekämpfung. Gleichwohl verweisen einige Folien auf agrarökologische Anbauverfahren. Einige Module enthalten Empfehlungen von spezifischen Pestiziden und Düngemittelprodukten. Der Auflage des BMZs, keine Marken-Werbung zu betreiben, wurde somit nicht entsprochen. Manche Pestizide sind hochgefährlich und werden in der Liste von PAN International aufgeführt. Ebenso wurde entgegen den Aussagen des BMZs kein besonderer Wert auf die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit gelegt.

An der „Potato Initiative Africa“ (PIA) nehmen außer BAYER noch SYNGENTA, die Landmaschinen-Hersteller Lemken und Grimme sowie weitere Unternehmen teil. Sie brachten auch 50 Prozent des 1,4 Millionen Euro umfassenden Etats auf, das BMZ die andere Hälfte. Bei dem Projekt kamen Pestizide von BAYER CROPSCIENCE und SYNGENTA zum Einsatz. Die Aussage des BMZs, dass der Einsatz „spezifischer Pflanzenschutzmittel“ nicht vorgesehen sei, dürfte sich nicht nur auf Trainings, sondern auf alle Vorhaben bezogen haben. Insofern ist davon auszugehen, dass die Richtlinien nicht eingehalten wurden. Inwieweit die eingesetzten Pestizide als hochgefährlich einzustufen sind, kann aufgrund fehlender Informationen nicht beurteilt werden. Explizit ökologische Anbauverfahren wurden entgegen den Aussagen des BMZs bei diesem Projekt quasi ausgeschlossen, da sie nicht angewendet wurden. Auch wurde in diesem Fall nicht sichergestellt, dass die Bodenfruchtbarkeit verbessert wird. Eine Anforderung, die gemäß dem BMZ und dem GFP-Guide für alle Vorhaben gilt.

Nicht nachhaltig

Eine vollständige Bewertung der PPPs ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, zumal die Reisprojekte bis Ende 2017 laufen. Es müssten zudem die Baseline-Studien und die Evaluierungsberichte nach Abschluss der Projekte vorliegen. Diese Analyse stellt vielmehr ein Zwischenfazit im Hinblick auf die Erfüllung der BMZ-Anforderungen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit und der Wahlfreiheit für Bauern und Bäuerinnen dar und problematisiert die einseitige Festlegung auf ein input-basiertes Agrarmodell mit seinen negativen Auswirkungen. Angesichts der sich verschlechternden Umweltbedingungen und der Überschreitung planetarischer Grenzen ist es verantwortungslos, die Dimension der ökologischen Nachhaltigkeit derart zu vernachlässigen, wie das bei den PPPs der Fall ist. Zahlreiche Beispiele belegen, dass diversifizierte Anbausysteme weniger anfällig für Krankheiten und Schädlingsbefall sind. Mit der Fokussierung auf den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln werden die Umweltprobleme in der Landwirtschaft und die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, die mit dem Einsatz insbesondere hochgefährlicher Pestizide einhergehen, nicht angegangen, sondern mittel- und langfristig eher noch verschärft. Wichtige Ansätze, die die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft bei fortschreitender Bodenzerstörung, zunehmender Wasserknappheit und der Häufung extremer Wetter-Ereignissen erhöhen könnten, werden ignoriert.

Marktorientierung

„Die Zielgruppe sind marktorientierte Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die nicht ausschließlich subsistenzorientiert arbeiten“, erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen zu den GFP-Projekten. Im GIZ-Angebot bei CARI werden als Zielgruppe Reisbauern und -bäuerinnen mit einem Einkommen von weniger als 2 US-Dollar am Tag benannt, bei PIA kleinbäuerliche ErzeugerInnen mit 1 bis 5 ha und durchschnittlichen Erträgen von 3 bis 7 Tonnen pro Hektar. Bei BRIA wird die Zielgruppe nicht genauer spezifiziert. Mit dem Wertschöpfungskettenansatz können in der Tat nur die marktorientierten Kleinbauern und Kleinbäuerinnen – oder wie das BMZ auch formuliert: „die Potenzialbauern und -bäuerinnen“ erreicht werden. Ihr Anteil wird allgemein auf 10 bis 25 Prozent der kleinbäuerlichen ErzeugerInnen geschätzt. Marginalisierte Gruppen, also die ärmsten Bauern und Bäuerinnen, fallen gänzlich durch das Raster. Deren Diskriminierung – oft Grund für Hunger und Armut – wird weiter verschärft. Dabei erfordert das Menschenrecht auf Nahrung, dass insbesondere marginalisierte und vulnerable Gruppen im Fokus stehen und dass ihre Partizipation sichergestellt wird. Bei großangelegten Entwicklungsprojekten ist es nicht nur wichtig, die Netto-Einkommenseffekte, die ökologische Nachhaltigkeit und die Resilienz zu analysieren, sondern auch die Auswirkungen auf die kleinbäuerlichen ErzeugerInnen und andere vulnerablen Gruppen, die nicht Teil des Projektes sind. Eine entsprechende Risikoanalyse findet sich in den Projektkonzepten nicht. Mit der „Modernisierung der Landwirtschaft“ nach europäischem Vorbild werden zudem der Strukturwandel befördert und Arbeitskräfte freigesetzt werden. Mangels anderer Wirtschaftssektoren, die den Verlust landwirtschaftlicher Arbeitsplätze auffangen könnten, werden so immer mehr Menschen ins Abseits gedrängt. Ohne eine Gesamtagrarstrategie, die niemanden zurücklässt („Leave no one behind“, Agenda 2030), wird es nur bessere Lebensbedingungen für bessergestellte, marktteilnehmende Bauern und Bäuerinnen geben, während auch weiterhin marginalisierte Kleinbauern und Kleinbäuerinnen vernachlässigt und diskriminiert werden.

In den 558 Seiten (ohne Trainingsmaterialien), die uns vom BMZ zugesandt wurden, hat OXFAM keinen Hinweis dafür gefunden, dass Kleinbauern und Kleinbäuerinnen bzw. LandwirtInnen- und Frauenorganisationen bei der Entwicklung eines der Projekte eng eingebunden wurden. Dabei ist dies ein wichtiges menschenrechtliches Prinzip, das grundsätzlich vom BMZ anerkannt und auch im GFP-Guide mit der Vorgabe zur notwendigen Einhaltung des Rechts auf Nahrung festgehalten ist. Es ist frappierend, dass Projekte immer noch ohne die Zielgruppen entwickelt werden. Dabei sollten insbesondere die Menschen, die von Armut und Hunger betroffen sind, in die Entwicklung von Projekten und Programmen eingebunden werden. Nur wenn ihr Wissen, ihre Bedürfnisse und ihre Prioritäten stärker berücksichtigt werden, kann das Ziel der Beendigung des Hungers bis 2030 erreicht werden.

Kontaktpflege für BAYER

Im BRIA-Kooperationsvertrag mit BAYER CROPSCIENCE ist klar beschrieben, dass der Konzern über die Kooperation mit der GIZ seine Kontakte zu LandwirtInnen ausweiten will. Bei CARI wird dargelegt, dass die Unternehmen permanent anstreben, eigene Wettbewerbsvorteile zu erhalten oder zu erreichen, wodurch auch im Interesse der staatlichen Träger die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wertschöpfungskette gestärkt werde. Im PIA-Konzept wird das Unternehmensinteresse am ausführlichsten beschrieben: Alle beteiligten Unternehmen möchten durch die Zusammenarbeit mit der GIZ, Regierungsbehörden etc. ihren Marktzugang in Nigeria und Kenia stärken. Besonders interessiert seien die Unternehmen daran, Kleinbauern und –bäuerinnen zu erreichen und dadurch ihre Beschaffung von Agrarprodukten und den Verkauf ihrer Inputs (Pestizide etc.) zu erhöhen. Es werde davon ausgegangen, dass das bessere Verständnis von LandwirtInnen in puncto Profitabilität von besseren Prozessen, Saatgut, Schädlingsbekämpfung und Düngung deren Nachfrage nach den von den Unternehmen angebotenen Lösungen erhöhe und damit schlussendlich die Marktsichtbarkeit, die Marktanteile und Geschäftsmöglichkeiten der Unternehmen verbessert würden. Durch die Kooperation mit der GIZ werde ein besseres Erreichen der Zielgruppe erwartet.

Das Interesse der Unternehmen liegt wie oben beschrieben klar auf der Hand. Die GIZ ist für sie ein nützlicher Türöffner, um ihren Zugang zu den Märkten der Entwicklungsländer zu stärken bzw. zu verbessern. Politisch wird zumindest in Kauf genommen, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit genutzt wird, um den Markt-Auftritt deutscher Unternehmen gegenüber einheimischen oder anderen internationalen Unternehmen zu verbessern. Implizit stellt die öffentlich-private Partnerschaft somit ein Instrument der Wirtschaftsförderung dar und wirft wettbewerbsrechtliche Fragen auf. Die GIZ selbst sieht sich indessen als „Broker“ zwischen den zu verfolgenden Entwicklungszielen und den Unternehmensinteressen und hat auch vor allem marktorientierte Kleinbauern und Kleinbäuerinnen im Blick.

OXFAM möchte mit der Analyse die notwendige Diskussion über diese zentralen Fragestellungen voranbringen. Bislang werden die Hinweise auf die Risiken nach wie vor vom BMZ und von der GIZ nicht angemessen diskutiert oder gar berücksichtigt. Eine umfassende Evaluierung der landwirtschaftlichen PPPs liegt bislang nicht vor. Es wäre sinnvoll, in einem ergebnisoffenen Prozess den Rahmen zu definieren und einzugrenzen, in dem eine Kooperation mit der Agrar- und Ernährungswirtschaft aus Entwicklungsperspektive förderlich sein könnte. Es ist unbestritten, dass eine Kooperation mit Unternehmen aus Entwicklungsperspektive einen Beitrag zur Armutsreduzierung leisten kann. Gleichwohl ist es wichtig, die Implikationen auf der Mikro- und Makroebene bei der Ausgestaltung zu berücksichtigen und die Einflusssphären der Unternehmen zu begrenzen. Im Hinblick auf die direkte Verbesserung der Ernährungssituation von Menschen, die unter Hunger leiden, darf die Sinnhaftigkeit dieser Art von PPPs bezweifelt werden. Marktbasierte Entwicklungsmodelle unterschätzen die Risiken für vulnerable Haushalte, und Wertschöpfungsketten-Ansätze adressieren nicht die Bedürfnisse der vulnerabelsten Menschen. Die Verwendung hochgefährlicher Pestizide bringt erhebliche Gesundheits- und Umweltprobleme mit sich. Die Bundesregierung sollte ihren Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich ausschließen. Statt eine industrielle Landwirtschaft zu befördern, sollte der Schwerpunkt auf Anbauverfahren liegen, die Bodenfruchtbarkeit verbessern, die biologische Vielfalt erhalten und eine Anpassung an den Klimawandel ermöglichen.

Dieser Text basiert auf der OXFAM-Broschüre „Böcke zu Gärtnern“. Für die vorliegende Fassung hat die Redaktion jedoch Kürzungen vorgenommen.

Wasser, Boden & Luft

Unter dem Pflaster liegt BAYERs Giftmüll

Grünes Licht für A1-Ausbau

Am 11. November 2016 hat die Bezirksregierung Köln dem landeseigenen Straßenbetrieb die Genehmigung erteilt, für den Ausbau der A1-Autobahn BAYERs Dhünnaue-Deponie wieder zu öffnen.

Von Jan Pehrke

„Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat die Bezirksregierung Köln alle vorgetragenen Einwendungen und Stellungnahmen sorgfältig geprüft und über den Antrag des Landesbetriebs Straßenbau NRW positiv entschieden“, erklärte die Behörde am 11. November 2016. Für den Ausbau der Autobahn A1 erlaubte sie Straßen.NRW, BAYERs Giftmüll-Deponie Dhünnaue, die erst zur Bundesgartenschau 2005 in langjähriger Arbeit halbwegs gesichert wurde, wieder zu öffnen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) protestierte scharf gegen den Beschluss. „Es ist unverantwortlich von der Bezirksregierung, Straßen.NRW Hand an BAYERs Giftgrab legen zu lassen, in dem Millionen Tonnen toxischer Abfälle von Quecksilber über Arsen und Chrom bis zu Blei schlummern. Aus reinen Kosten-Erwägungen heraus beschwört sie damit Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt herauf“, hieß es in der entsprechenden Presseerklärung.

Für das Fundament der Trasse hat Straßen.NRW vor, eine Erdschicht von zwei Metern Tiefe, die 87.820 Kubikmeter Giftmüll birgt, abzutragen. Bei dem Erörterungstermin, der Anfang Juli 2016 in der Stadthalle von Köln-Mülheim stattfand, wertete der Straßenbetrieb das selbst als einen nur „beschränkt optimierten Eingriff“. Ein Ingenieur bezeichnete stattdessen die Auskofferung des ganzen Giftgrabes ganz offen als die „optimale Gründung“ für die A1. Eine solche Auskofferung hatten die CBG und andere Initiativen schon gefordert, als Anfang der 1990er Jahre die Debatte um die Sanierung der Dhünnaue anhob. Aus Kostengründen erfolgte jedoch nur eine Abdichtung, was Ernst Grigat von der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA nun bedauert. Der Leverkusener Chempark-Leiter nannte es gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger einen Fehler, damals die giftigen Hinterlassenschaften nicht geborgen und verbrannt zu haben.

Diese geben nämlich keine Ruhe. In der Deponie rumort es bisweilen noch kräftig. Der organische Anteil des Mülls zersetzt sich und das Volumen nimmt ab, weshab mit Bodenabsenkungen zu rechnen ist. Das tut auch Straßen.NRW. In ihren Planungen gehen die IngenieurInnen vorsichtshalber schon einmal von einstürzenden Neubauten aus. „Eine ggf. erforderliche vorzeitige Instandsetzung des Oberbaus ist berücksichtigt“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme des Landesbetriebs zu der Einwendung, welche die CBG im Rahmen des Planfeststellungsverfahren eingereicht hatte.

Aber auch nach der Entscheidung der Bezirksregierung kann der Straßenbetrieb des Landes nicht einfach loslegen, denn die Initiativen haben gegen den Planfeststellungsbeschluss eine Klage eingereicht. Und die Proteste gehen ebenfalls weiter. So luden sich Umweltverbände, die CBG und andere Gruppen am 7 Dezember 2016 selbst zur Feier zu „125 Jahre BAYER in Leverkusen“ ein und vermiesten dem Global Player, seiner Gratulantin Hannelore Kraft und den anderen Gästen gehörig die Stimmung.

Drugs & Pills

BAYER-Psychopharmaka beteiligt

Arznei-Tests mit Heimkindern

In den 1950er Jahren begannen MedizinerInnen mit Medikamenten-Versuchen in Kinderheimen und Jugend-Psychiatrien. Dabei testeten sie auch Psychopharmaka von BAYER.

Von Jan Pehrke

Die bundesdeutschen Kinderheime haben eine dunkle Vergangenheit. Die Pharmazeutin Sylvia Wagner fügte dieser Geschichte jetzt ein weiteres skandalträchtiges Kapitel zu. Bei den Recherchen zu ihrer Dissertation fand sie heraus, dass in diesen Einrichtungen von den 1950er bis zu den 1970er Jahren Medikamenten-Versuche stattfanden. Damit nicht genug, testeten die MedizinerInnen auch in Jugendpsychiatrien Pillen.

Die Doktorandin stieß mit ihrer Arbeit sogleich weitere Nachforschungen an. Ein Team des NDR sah sich beispielsweise die Akten des Landeskrankenhauses Schleswig genauer an und fand Belege für Versuchsreihen mit BAYER-Arzneien. So erprobten MedizinerInnen der jugendpsychiatrischen Abteilung zwei Pharmazeutika des Pharma-Riesen. Das Neuroleptikum MEGAPHEN mit dem Wirkstoff Chlorpromazin testeten die ÄrztInnen als Therapeutikum gegen zu „zappelige“ SchülerInnen. 23 „anstaltsgebundenen Sonderschul-Kindern“ verabreichten sie es. Das Neuroleptikum AOLEPT mussten sogar 141 Kinder und Jugendliche schlucken. Dabei zeigten sich gravierende Nebenwirkungen wie etwa „Muskelverkrampfungen an den Augen, des Rückens und der mimischen Muskulatur“.

Die Ergebnisse der Pillen-Prüfungen publizierten die DoktorInnen in der Schriftenreihe des Hospitals, und dabei konnten sie es kaum erwarten, mit der nächsten Runde zu beginnen. „Die Industrie bemüht sich gegenwärtig schon um die Schaffung von Kombinationspräparaten, z. B. wurde uns gerade eine MEGAPHEN-Kombination folgender Zusammensetzung zur Erprobung an die Hand gegeben: Megaphen 25 mg, Atosil 5 mg, Reserpin 0,5 mg“, hieß es in der Veröffentlichung.

Weder die Kinder noch ihre Erziehungsberechtigten haben damals ihre Einwilligung zu den Tests erklärt. Zudem unterzogen die MedizinerInnen oftmals völlig gesunde Heranwachsende der Prozedur. Auch führten die ÄrztInnen in der Regel keine Voruntersuchungen durch. „Das ist ethisch problematische Forschung. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: ‚Das ist ethisch unzulässige Forschung’“, sagt die Kieler Medizin-Ethikerin Alena Buyx deshalb. Selbst damaligen Standards habe das Vorgehen der ÄrztInnen nicht entsprochen, konstatiert die Wissenschaftlerin.

BAYERs Erklärung zu dieser ethisch problematischen Forschung fällt äußerst knapp aus. Dazu gebe es intern keine Unterlagen, verlautet aus der Konzern-Zentrale. Arznei-Tests mit den Schwächsten der Schwachen haben beim Pillen-Riesen allerdings eine unrühmliche Tradition. Das Unternehmen hat während des Dritten Reichs Medikamente gegen Fleckfieber und andere Präparate an KZ-Häftlingen ausprobiert. Und noch heute führt es klinische Erprobungen in armen Ländern wie Indien durch, weil dort unschlagbare Preise, schnellere Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht locken.

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) fordert BAYER auf, Konsequenzen aus den Enthüllungen zu ziehen und die Opfer zu entschädigen. Überdies sieht die Coordination den Global Player in der

Pflicht, seinen Teil zur vollständigen Aufklärung des Skandals beizutragen.

Tiere & Versuche

Unsicherheitsfaktor Tierversuche

Von Menschen und Mäusen

In der Diskussion um Pestizid-Rückstände in Lebensmitteln wird oft angeführt, dass die Rückstandshöchstgehalte (RHG) „extra sicher“ wären. Eine beliebte Begründung: hohe „Sicherheitsfaktoren“ bei der Ableitung der aus Tierversuchen gewonnenen toxikologischen Grenzwerte. Diese Argumentation zeugt von einer Verkennung der Sachlage.

Von Lars Neumeister

Um die Giftigkeit eines Pestizids oder anderer Schadstoffe für den Menschen zu beurteilen, werden in der Regel immer noch viele Tierversuche gemacht. Dabei werden gesunde Labortiere einem einzelnen Stoff unter kontrollierten Bedingungen ausgesetzt und bestimmte Effekte und die Effektschwellen1 beobachtet. Aus diesen Beobachtungen2 werden dann toxikologische Grenzwerte, wie ADI/TDI oder ARfD abgeleitet.

Die Übertragung von Ergebnissen von Experimenten mit gesunden Labortieren zum Menschen in all seiner Vielfalt (Gesunde, Kranke, Gestresste, Alte, Junge, Föten usw.) ist aber sehr schwierig. Deswegen hat man in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts pauschal Faktoren3 eingeführt, die Unterschiede und Unwissen irgendwie berücksichtigen sollen:

1. Da man nicht sicher weiß, wie empfindlich ein Mensch im Vergleich zum Versuchstier ist, hat man einen Sicherheitsfaktor von 10 eingeführt.

2. Man geht pauschal davon aus, dass es innerhalb der menschlichen Bevölkerung Unterschiede in der Empfindlichkeit von maximal 10 geben kann – daraus leitet sich ein nochmaliger Faktor von 10 ab.

3. Ein zusätzlicher Faktor in beliebiger Höhe kann angewendet werden, wenn die Behörden wegen ungenügender Datenlage (z. B. fehlende Tests) zu wenig über die Giftigkeit eines Stoffes wissen.

Diese Unsicherheitsfaktoren wurden erfunden, weil man es in den 1950er Jahren nicht besser wusste. Sie sind also eher Unwissenheitsfaktoren. In der wissenschaftlichen Literatur werden sie dementsprechend häufig und richtig „uncertainty factors (UF)“ genannt4,5,6, und auch die US-amerikanische Umweltbehörde EPA verwendet fast ausschließlich diesen Begriff. Deshalb heißt es z. B in der IRIS Datenbank konsequent „UF“. Würden gesunde, standardisierte Labortiere die gleiche Empfindlichkeit gegenüber einem Stoff haben, wie z. B. ein unter Medikamenten stehender Kranker, ein sich entwickelnder Fötus usw., dann könnte man von „Sicherheitsfaktoren“ reden. Die gegenwärtigen Unsicherheitsfaktoren decken aber nicht einmal die spezielle Empfindlichkeit von Neugeborenen, Alten und Kinder ab (Dorne 20077; Dorne 20108). Sie spiegeln auch nicht ausreichend die Unterschiede zwischen den Arten wieder (Bokkers & Slob 20079).

Nicht alle Ratten sind gleich

Nicht einmal innerhalb einer Art kann man die Variabilität der Empfindlichkeit auf einen Faktor von 10 beschränken. Hier einige Beispiele:

1. Bei Fütterungsversuchen mit zwei verschiedenen Rattentypen (Fischer-Ratten10 und Sprague-Dawley-Ratten) wurde der gleiche Effekt einmal bei 20mg/kg pro Tag und einmal bei etwa 1600 mg/kg pro Tag beobachtet. Die Empfindlichkeit der Fischer-Ratten war in diesem Fall 800-mal höher als die der Sprague-Dawley-Ratten. Die gleichen Autoren führten ebenfalls Versuche mit Frauen durch und leiteten daraus einen weiteren „uncertainty factor“ von 200 für die Empfindlichkeit des Menschen ab (Boogaard et al 2012)11.

2. Wie unterschiedlich empfindlich verschiedene Rattentypen sein können, zeigt auch ein Infektionsversuch an fünf Rattentypen. Einer der Rattentypen hatte nach dem Versuch über 1000 Zysten im Gehirn, die anderen vier hatten gar keine (Gao et al. 2015)12.

3. Hermsen et al. (2015)13 untersuchten die genetische Struktur von 40 unterschiedlichen Laborratten-Typen und fanden allein zwischen den verschiedenen Varianten der Laborratten eine starke Variabilität. Wie stark die Variabilität ist, lässt sich aus dem Artikel allein allerdings nicht ableiten.

Selbst zwischen nah verwandten Arten kann es erhebliche Unterschiede geben, die Unsicherheitsfaktoren von 10 nicht berücksichtigen können. Bei Studien zur möglichen Schädigung des Immunsystems durch Pestizide hat die EPA z. B. festgestellt, dass ein Fungizid (Cyflufenamide) zwar das Immunsystem von Ratten, nicht aber das von Mäusen unterdrückt. Bei einem anderen Fungizid (Penthiopyrad) war es genau umgekehrt (US EPA 201314). Die gleiche Untersuchung zeigte für einige Pestizide auch erhebliche Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Tieren. Die Effektschwellen waren je nach Geschlecht 4-6 Mal höher bzw. niedriger (ebenda).

Menschen reagieren anders

Insgesamt ist die Übertragung der Ergebnisse von Tierversuchen auf den Menschen mit vielen Unsicherheiten behaftet. Eine vergleichende Studie der Pharmaindustrie zeigte, dass bei 30 Prozent der Untersuchungen (verglichen wurden Experimente mit 150 Medikamenten) zwar Symptome beim Menschen festgestellt wurden, aber keine bei Tieren (Olson et al. 200015). Am schlechtesten stimmten die Ergebnisse zwischen Tier- und Menschenversuchen bei Effekten an der Haut, dem Hormonsystem und dem Leber-Galle-Trakt überein (Dourson et al. 200116).

Unsicherheitsfaktoren, die berücksichtigen, dass der moderne Mensch täglich unzähligen Chemikalien gleichzeitig ausgesetzt ist, fehlen ganz und gar. Sehr viele Stoffe, denen wir ausgesetzt sind, wirken sehr ähnlich (siehe u. a. EFSA 201317), und diese Realität wird in der heutigen Risikobewertung komplett ausgeblendet. Bei der Bewertung der Pestizid-Rückstände für die Smartphone-App „Essen ohne Chemie“ wird dies aber berücksichtigt.

In meinem Artikel „Warum nicht gleich würfeln? – Über die Festlegung von Höchstgehalten von Pestiziden im Essen“ beschreibe ich, dass Rückstandshöchstgehalte (RHG) für Pestizide keiner Sicherheitsbewertung unterliegen. Die Risiko-Bewertung betrachtet einen willkürlich gewählten Rückstand, der im Schnitt 7-mal unter der gesetzlich erlaubten Menge im Essen liegt. Das ist so, als wenn man ein Fahrzeug für eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zuließe, den Crash-Test aber mit 10 km/h machen würde. Für Pestizid-Rückstandshöchstgehalte bedeutet das mathematisch nichts weiter, als dass sich einer der vermeintlichen Sicherheitsfaktoren fast wieder aufhebt.

Zusammenfassend kann man sagen: Der gegenwärtige angewandte Unsicherheitsfaktor von 100 (10 x 10) wurde schon vor über 60 Jahren entwickelt (Dorne & Renwick 2005)18 und seitdem nicht mehr verändert. Er stellt eine politische Vereinbarung dar. Keine Sicherheit.

Zum Autor: Lars Neumeister betreibt den Blog „Essen ohne Chemie“, hat die Ratgeber-App „Essen ohne Chemie“ entwickelt und arbeitet selbstständig für Organisationen wie GREENPEACE, BUND, WWF und andere.

Fußnoten und Quellen

1 z. B. der „no observed adverse effect level“ (NOAEL) und der „lowest observed adverse effect level“ (LOAEL)

2 In den USA oder auf internationaler Ebene (z. B. Codex Alimentarius Commission) werden auch Daten aus Versuchen mit Menschen verwendet. Die EU akzeptiert solche Daten nicht.

3 Mathematisch gesehen handelt es sich nicht um einen Faktor, sondern um einen Divisor: der „no observed adverse effect level“ (NOAEL) wird durch 10 geteilt.

4 z. B. Gürtler R (2010): Safety of food additives from a German and European point of view. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 53(6):554-60. doi: 10.1007/s00103-010-1073-4.

5 Dorne JL (2010): Metabolism, variability and risk assessment. Toxicology 268(3):156-64. doi: 10.1016/j.tox.2009.11.004.

6 Raffaele KC & Rees C (1990): Neurotoxicology dose/response assessment for several cholinesterase inhibitors: use of uncertainty factors. Neurotoxicology 11(2):237-56

7 Dorne JL (2007): Human variability in hepatic and renal elimination: implications for risk assessment. Journal of Applied Toxicology (2007): 27(5):411-20

8 Dorne JL (2010): Metabolism, variability and risk assessment. Toxicology 268(3):156-64. doi: 10.1016/j.tox.2009.11.004.

9 Bokkers BG & Slob W (2007): Deriving a data-based interspecies assessment factor using the NOAEL and the benchmark dose approach. Critical Review of Toxicology 37(5):355-73.

10 Der volle Name ist „Fischer 344 Ratten“.

11 Boogaard PJ, Goyak KO, Biles RW, van Stee LL, Miller MS, & Miller MJ (2012): Comparative toxicokinetics of low-viscosity mineral oil in Fischer 344 rats, Sprague-Dawley rats, and humans–implications for an Acceptable Daily Intake (ADI). Regulatory Toxicology and Pharmacology, 63(1), 69-77.

12 Gao JM, Yi S, Wu MS, Geng GQ, Shen JL, Lu FL, Hide G, Lai DH, Lun ZR (2015): Investigation of infectivity of neonates and adults from different rat strains to Toxoplasma gondii Prugniaud shows both variation which correlates with iNOS and Arginase-1 activity and increased susceptibility of neonates to infection. Experimental Parasitology 149:47-53. doi: 10.1016/j.exppara.2014.12.008.

13 Hermsen R, de Ligt J. Spee W, Blokzijl F, Schäfer S, Adami E, Cuppen E (2015): Genomic landscape of rat strain and substrain variation. BMC Genomics, 16(1), 357. doi:10.1186/s12864-015-1594-1 Open Access Artikel

14 US EPA (2013): A Retrospective analysis of immunotoxicity studies (870.7800). Office of Pesticide Programs, U.S. Environmental Protection Agency (US EPA).

15 Olson H, Betton G, Robinson D, Thomas K, Monro A, Kolaja G, Lilly P, Sanders J, Sipes G, Bracken W, Dorato M, Van Deun K, Smith P, Berger B & Heller A (2000): Concordance of the toxicity of pharmaceuticals in humans and in animals. Regul. Toxicol. Pharmacol. 32, 56–67.

16 Dourson ML, Andersen ME, Erdreich LS & MacGregor JA (2001): Using human data to protect the public’s health. Regul Toxicol Pharmacol. 33(2):234-56.

17 EFSA (2014b): Scientific Opinion on the identification of pesticides to be included in cumulative assessment groups on the basis of their toxicological profile (2014 update). EFSA Journal 11(7):3293, 131 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3293

18 Dorne JL & Renwick AG (2005): The refinement of uncertainty/safety factors in risk assessment by the incorporation of data on toxicokinetic variability in humans. Toxicololgical Science 86(1):20-6. Open Access Artikel

Griff nach der Marktmacht

Mit dem Kauf von MONSANTO steigt der BAYER-Konzern zum mit Abstand größten Agrar-Unternehmen der Welt auf. Der Konzentrationsprozess der Branche erreicht damit einen vorläufigen Höhepunkt.

„Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir von der Qualität des Managements, der Qualität der Produkte, der Stärke der Innovationskraft und auch von der Kultur MONSANTOs sehr überzeugt sind“, erklärte BAYER-Chef Werner Baumann zum Abschluss der Übernahme-Verhandlungen mit dem US-amerikanischen Agro-Unternehmen. 128 Dollar zahlt der Leverkusener Multi pro Aktie – das bedeutet einen kräftigen Aufschlag gegenüber dem derzeitigen Kurs. Der Kaufpreis summiert sich so auf 66 Milliarden Dollar. 19 Milliarden davon will BAYER durch eine Eigenkapital-Erhöhung aufbringen; den Rest über Kredite von CREDIT SUISSE, der BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH und anderen Geldhäusern.

Der Deal ist der vorerst letzte Akt im neuerlichen Monopoly-Spiel der Agro-Industrie, die Aufzüge davor hatten DUPONT & DOW und CHEMCHINA & SYNGENTA bestritten. Im Düngemittel-Bereich schlossen sich POTASH und AGRIUM zusammen, und auch bei den Herstellern von Landmaschinen kam es zu Aufkäufen und Joint Ventures. In diesem Sektor beherrschen aktuell die Top 3 der Branche 50 Prozent des Weltmarkts.

„Endkampf um Marktanteile“

War die Konzentrationswelle vor 20 Jahren hauptsächlich von der Gentechnik getrieben, die den Zugriff auf Saatgut-Firmen verlangte, um in den Besitz des „Rohstoffes“ für die Laborfrüchte zu gelangen, so löste die schlechte Ertragssituation der LandwirtInnen das jetzige Revirement aus. In den USA rechnet das Landwirtschaftsministerium für dieses Jahr mit Einkommensrückgängen im zweistelligen Bereich auf das Niveau von 2009, was zur Kauf-Zurückhaltung bei Pestiziden und anderen Betriebsmitteln führt. Argentinien und Brasilien, die beiden größten Anbau-Länder in Lateinamerika, gehen derweil durch mehr oder weniger große Wirtschaftskrisen, und auch China kämpft aktuell mit sinkenden Wachstumsraten.

In einer solchen Situation erscheint es BAYER & Co. nicht sinnvoll, in den Ausbau der eigenen Kapazitäten zu investieren und etwa neue Pestizid-Fabriken zu bauen. Und da auch Arbeitsplatz-Vernichtungen und andere Rationalisierungsmaßnahmen die Renditen nicht mehr in dem von den Finanzmärkten gewünschten Maße erhöhen, gehen die Unternehmen auf Einkaufstour. „Wenn Du keine andere Option hast, mache einen Mega-Deal“, so resümiert der Wirtschaftsmedien-Konzern BLOOMBERG die Gedankengänge in den Chef-Etagen. Auf diese Weise können die Firmen nämlich selbst in Zeiten der Flaute noch Boden gutmachen. Von „einer Art Endkampf um Marktanteile“ spricht die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in diesem Zusammenhang.

Kämen alle Transaktionen vollumfänglich zustande, was noch nicht ausgemacht ist, da die Zustimmung der Kartellbehörden und in manchen Fällen auch diejenige der AktionärInnen – bei MONSANTO findet die entsprechende Versammlung am 13. Dezember statt – noch aussteht, ginge der Leverkusener Multi als klarer Sieger aus diesem Endkampf hervor. Die Geschäftszahlen von 2015 zugrunde gelegt, erzielen die Landwirtschaftssparten von BAYER und MONSANTO zusammen einen Umsatz von 23,1 Milliarden Dollar. Damit kann niemand aus der Branche mithalten. Die frisch vermählten Paare bzw. arrangierten Zwangsehen SYNGENTA/CHEMCHINA und DUPONT/DOW folgen mit weitem Abstand (14,8 bzw. 14,6 Milliarden), und auf Rang vier landet abgeschlagen BASF mit 5,8 Milliarden. Bei den Pestiziden erreichen BAYER und MONSANTO zusammen einen Marktanteil von rund 25 Prozent, beim Saatgut für gentechnisch veränderte und konventionelle Ackerfrüchte einen von rund 30 Prozent. Allein die Gen-Pflanzen betrachtet, erlangen die beiden Konzerne vereint mit weit über 90 Prozent sogar eine Monopol-Stellung. Entsprechend besorgt reagierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG). „Wir schlagen Alarm: ‚Wer das Saatgut kontrolliert, beherrscht die Welt’, hat Henry Kissinger einmal gesagt. Durch die Übernahme droht ein weltweites Lebensmittel-Monopol. Die Welternährung gerät in ernste Gefahr“, so Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der CBG.

Risiken und Nebenwirkungen

Der Deal hat jedoch noch weitere negative Folgen. „Der Merger wird den Landwirten wehtun“, sagt Jim Benham von der INDIANA FARMERS UNION: „Je mehr Konsolidierung wir bei den Anbietern unserer Betriebsmittel haben, desto schlimmer wird’s.“ Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums haben sich allein die Preise für Mais- und Baumwoll-Saatgut in den vergangenen 20 Jahren vervierfacht. Und BAYER schickt sich an, diese Tradition fortzusetzen. Der Chef von BAYER CROPSCIENCE, Liam Condon, schloss gegenüber der New York Times weitere Preis-Steigerungen auch gar nicht erst aus. Allerdings versicherte er scheinheilig, der Konzern würde den FarmerInnen dafür in jedem Fall einen Mehrwert bieten.

Überdies reduziert die Übernahme die Produkt-Vielfalt. Die oligopol-artigen Strukturen haben jetzt schon einen riesigen Innovationsstau mit sich gebracht, und die neue Übersichtlichkeit dürfte die Malaise noch verstärken. An eine Landwirtschaft ohne Chemie verschwenden die Unternehmen sowieso keinen Gedanken, sie schaffen es noch nicht einmal, Ersatz für ihre Alt-Mittel zu finden. BAYERs Glufosinat oder MONSANTOs Glyphosat haben schon über 40 Jahre auf dem Buckel. Deshalb trotzen immer mehr Unkräuter diesen Substanzen. Den LandwirtInnen bleibt so nichts anderes übrig, als die Gift-Dosis zu erhöhen. Und der Leverkusener Multi leugnet diesen Tatbestand keineswegs. „Seit über 25 Jahren hat die weltweite Pflanzenschutz-Industrie kein wirtschaftlich bedeutendes Herbizid mit neuem Wirkmechanismus mehr für Flächen-Kulturen entwickelt und auf den Markt gebracht – unter anderem eine Folge der Konsolidierung der Industrie, die mit einer deutlichen Reduktion der Forschungsaufwendungen für neue Herbizide einherging“, so der BAYER-Forscher Dr. Hermann Stübler. Warum denn auch nach Neuem suchen, wenn es kaum Konkurrenz gibt und der Zugang zu dem, was Stüblers Boss Werner Baumann „den Profit-Pool der Branche“ nennt, so bequem ist? Der vom Leverkusener Multi mitgegründete Chemie-Monopolist IG FARBEN ging seinerzeit den Weg, zur Sicherung der Innovationskraft miteinander im Wettstreit um Entdeckungen liegende Abteilungen aufzubauen, dies scheint für Baumann & Co. bisher jedoch keine Option zu sein.

Synergie-Effekte

Die Beschäftigten von MONSANTO und BAYER müssen sich ebenfalls auf härtere Zeiten einstellen, obwohl Baumann am Tag der Vertragsunterzeichnung verkündete: „Dieser Zusammenschluss bietet eine großartige Gelegenheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Zunächst einmal sehen sich die rund 140.000 Belegschaftsangehörigen der beiden Konzerne mit den bei solchen Deals immer wieder gerne beschworenen Synergie-Effekten konfrontiert. Diese taxiert der Leverkusener Multi auf 1,5 Milliarden Dollar schon drei Jahre nach dem Vollzug der Übernahme. Dabei entfallen 1,2 Milliarden auf Kosten-Synergien und 300 Millionen auf Ertragssynergien. Wie viele Jobs das genau kostet, konnte der Vorstandsvorsitzende noch nicht sagen: „Das haben wir (...) nicht in Arbeitsplätze umgerechnet.“ Einspar-Potenziale sieht der Global Player aber unter anderem bei der Infrastruktur, bei den IT-Aufwendungen, beim Vertrieb, beim Einkauf und in der Forschung. So kündigte Liam Condon schon einmal die Schließung von Labors im US-amerikanischen Cropscience-Headquarter an, das in North Carolinas „Triangle Research Park“ liegt.

Da sich das Sortiment der beiden Unternehmen jedoch kaum überschneidet, dürften sich die unmittelbar mit dem Vollzug der Übernahme verbundenen Job-Streichungen zunächst einmal in Grenzen halten. Größere Unbill droht erst später, wenn die Kartell-Behörden den Deal prüfen und vor der Aufgabe stehen, trotz des neuen Big Players wenigstens Reste von Wettbewerb in dem Sektor zu retten. BAYER und MONSANTO selber kalkulieren schon ein, sich von Geschäften in einem Umfang von bis zu 1,6 Milliarden Umsatz trennen zu müssen. Sollten sich aber die Wettbewerbskommission der EU und ihre Pendants in den anderen Ländern nicht daran orientieren und stattdessen eigene Rechnungen anstellen, könnte es noch mehr werden. Wenn dieses Paket dann irgendwann zu BASF oder einem anderen Agro-Riesen wandert, beginnt der zweite Akt im Spiel um die Synergie-Effekte, und für einen Teil der Beschäftigten dürfte dieser ohne Happy End ausgehen.

Damit nicht genug, entsteht Druck auf die Belegschaft auch durch die hohen Schulden, die der Leverkusener Multi sich in Sachen „MONSANTO“ aufgebürdet hat. Vernichtung von Arbeitsplätzen in diesem Zusammenhang hat der Konzern nur für die Bundesrepublik ausgeschlossen. „Rationalisierungsmaßnahmen zur Finanzierung der Akquisition werden in Deutschland nicht stattfinden“, heißt es in einer mit dem Gesamtbetriebsrat geschlossenen Vereinbarung. Das Abstoßen einzelner Sparten treibt der Global Player jedoch bereits kräftig voran. Noch während der Verhandlungen mit dem MONSANTO-Management hat er bekanntgegeben, sich vom Dermatologie- und vom Kontrastmittel-Geschäft trennen zu wollen. Auch die Tiermedizin-Abteilung steht auf der Kippe. Pläne für solche „De-Investitionen“ mit den entsprechenden Entlassungen existieren zwar teilweise schon länger, aber die MONSANTO-Übernahme macht ihre Realisierung zweifelsohne dringlicher und sicher auch umfangreicher. Zudem sind Effizienz-Programme, also weitere Job-Streichungen, zur Verringerung der Schuldenlast zu befürchten. Vor welche Probleme BAYER die Finanzierung des Deals stellt, machten die Schwierigkeiten deutlich, die der Konzern mit der Platzierung seiner vier Milliarden Euro schweren Wandelanleihe am Markt hatte. Er musste den institutionellen Investoren dafür eine Verzinsung von 5,625 Prozent bieten, was prompt den Aktien-Kurs auf Talfahrt brachte. Seine Rendite-Ziele jedenfalls hat die Aktien-Gesellschaft zur Beruhigung der Finanzmärkte schon eine Woche nach der Vertragsunterzeichnung hochgesetzt.

Nicht nur deshalb teilt die Belegschaft die Begeisterung des Managements keineswegs. „Wir legen uns mit dem Teufel ins Bett“, „Das passt nicht zusammen“ – mit solchen Reaktionen konfrontierte die Wirtschaftswoche den Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Wenning. Der jedoch wiegelte ab: „Das spiegelt nicht die Stimmung bei BAYER wider. Nachdem der Vorstand die Transaktion eingehend erläutern konnte, hat die Übernahme bei den Mitarbeitern sehr viel Zustimmung erfahren.“ Wenn das wirklich so wäre, hätte der Konzern den Beschäftigten jedoch kaum untersagen müssen, mit JournalistInnen über den MONSANTO-Deal zu sprechen. Und als die Zeitschrift mit Verweis auf die Trennung von der Chemie- und der Kunststoff-Sparte den Dauerumbau beim Chemie-Multi ansprach und fragte: „Müssen Manager heute kreative Zerstörer sein?“, war Wenning not amused. „Das Wort ‚Zerstörer’ stört mich“, antwortete er und hob zu Erfolgsstorys über die Abspaltungen LANXESS und COVESTRO an.

Die Standort-Städte müssen sich ebenfalls auf so einiges gefasst machen. Ihnen ist die letzte Einkaufstour des Multis noch in denkbar schlechter Erinnerung. Unmittelbar nach dem Kauf der MERCK-Sparte mit den nicht rezeptpflichtigen Arzneien hatte der Multi nämlich verkündet: „BAYER rechnet ab dem ersten Jahr nach dem Vollzug mit signifikanten Steuer-Einsparungen.“ Und prompt hat er die Akquisition dann auch von der Steuer abgesetzt, dabei die erweiterten Möglichkeiten der „Unternehmenssteuerreform“ von 2001 nutzend, für die der ehemalige BAYER-Finanzchef Heribert Zitzelsberger als Staatssekretär im Finanzministerium eine wesentliche Verantwortung trug. Vor allem den Stammsitz Leverkusen trieb der MERCK-Erwerb deshalb noch einmal tiefer in die Verschuldung.

All diese Risiken und Nebenwirkungen lassen nicht einmal die wirtschaftsfreundlichen Zeitungen unberührt. Die Faz, an dessen Vorläufer, der Frankfurter Zeitung, die IG Farben bis zu 49 Prozent der Geschäftsanteile hielt, sieht „die Ego-Strategie einfallsloser Manager auf der Suche nach Boni auf dem Fusionspfad“ am Werk und zweifelt daran, ob die Probleme der Welternährung auf diesem Weg zu lösen sind: „Für Innovationen braucht man Größe nicht.“ Das Handelsblatt listet derweil die Vielzahl der nicht eben erfolgreichen Merger auf, und die New York Times verweist dazu auf eine Studie der Rating-Agentur STANDARD & POOR’S, wonach das neue Unternehmensganze oftmals weniger ist als die Summe seiner alten Teile. „In general ‚M & A’-Deals underperform“, mit diesen Worten zitiert das Blatt den STANDARD & POOR’S-Analysten Richard Tortoriello. Zu dessen Befund von der Zeitung befragt, gab sich ein BAYER-Sprecher zugeknöpft – er lehnte jeden Kommentar ab.

Sogar Finanzinvestoren wie JUPITER und HENDERSON sprachen sich gegen den MONSANTO-Kauf aus, weil sie sich vom Pharma-Geschäft einträglichere Renditen versprechen und um die Arznei-Investitionen bangen. Nicht einmal bei BAYER selbst herrschte Einigkeit über den Coup. Der frühere BAYER-Chef Marijn Dekkers lehnte die Übernahme im Gegensatz zu Baumann und dem Aufsichtsratschef Werner Wenning ab und zog deshalb seinen ohnehin schon geplanten Abgang noch einmal vor. Der von ihm verpflichtete PR-Chef Herbert Heitmann ging ebenfalls, nicht ohne dem „‚Pre-MONSANTO’-BAYER“ auf Twitter eine Träne nachzuweinen.

Die Rolle von BLACKROCK

Aber wer trieb den Deal dann voran? Das waren vor allem die großen Finanzmarkt-Akteure mit dem Branchen-Primus BLACKROCK an der Spitze. Der Vermögensverwalter gebietet über rund fünf Billionen Dollar. Diese Summe, hinter der das Kapital von Groß- und KleinaktionärInnen, von Rentenfonds, vor allem aber auch vieler Ultra-Reicher steckt, übersteigt das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik um mehr als das Dreifache.

Die Mutter aller Investment-Gesellschaften hält sich nicht mit Detail-Analysen auf wie JUPITER und andere Unternehmen. Sie durchleuchtet nicht die Produkt-Pipelines der Global Player auf der Suche nach besonders zukunftsträchtigen Anlage-Möglichkeiten und hält auch nicht nach besonders attraktiven Firmen Ausschau. So reichen ihr fünf Angestellte zur Betreuung der ca. 600 Unternehmensbeteiligungen in Europa, während bei HERMES EQUITY ein Beschäftigter für bloß zehn bis zwanzig Firmen zuständig ist. Der Finanz-Mogul agiert anders. Er hat Aktien fast aller großen Konzerne im Depot und investiert hauptsächlich in Fonds, die Aktien-Indizes wie den Dax oder den Dow Jones nachbilden.

BLACKROCK gehören nicht nur BAYER-Papiere im Kurswert von ca. 5,2 Milliarden. Euro, sondern auch MONSANTO-Aktien für rund 2,6 Milliarden. Euro. Beim Leverkusener Multi nimmt er damit die Position des größten Investors ein, beim US-Multi die des zweitgrößten. Andere Finanz-Investoren halten ähnliche Crossover-Beteilungen mit entsprechenden Interessen. VANGUARD zum Beispiel ist die Nr. 1 bei MONSANTO und die Nr. 4 bei BAYER, CAPITAL bei beiden Unternehmen die Nr. 3. Sie sitzen somit an beiden Seiten des Verhandlungstisches und können ihre Profite somit bestens optimieren.

BLACKROCK agiert als eine Art ideeler Gesamtkapitalist, dem am Maximal-Profit des großen Ganzen liegt. Übernahmen und Fusionen sind dabei das probate Mittel. Diese treibt der Konzern bei jeder Gelegenheit voran. Jüngst forderte er solche Transaktionen etwa im Finanz-Sektor. „Der europäische Banken-Markt ist überbesetzt, deshalb müssen auch grenzüberschreitende Fusionen möglich sein“, verlangte der BLACKROCK-Manager Philipp Hildebrand Anfang des Monats in der Faz. Im Zuge der Verhandlungen zwischen BAYER und MONSANTO erhöhte er rasch seinen Aktien-Anteil von fünf auf sieben Prozent. Bei dem Kauf-Angebot von 128 Dollar pro Papier streicht der Vermögensverwalter allein dadurch rund eine Milliarde Euro ein. Vor allem aber setzt er bei seiner Strategie auf das, wovor die LandwirtInnen so viel Angst haben: steigende Preise. Mit den höheren Margen steigen nämlich die Profite.

Und genau das strebt BLACKROCK nicht nur mit dem Forcieren von Mergern, sondern auch mit den flächendeckenden Branchen-Engagements an – äußerst erfolgreich, wie der Finanz-Ökonom Martin Schmalz in einer Studie herausfand. Der Dozent der University of Michigan untersuchte die Folgen eines verstärkten BLACKROCK-Investments in Flug-Gesellschaften und wies überdurchschnittliche Preissteigerungsraten nach. Und die machen zur Freude des Anlegers die ganze Branche profitabler, während der Konkurrenzkampf um Markt-Anteile für einen so breit aufgestellten Finanzinvestor wie BLACKROCK nur ein Nullsummenspiel darstellt.

BLACKROCK realisiert also ein höchst attraktives Geschäftsmodell. Allerdings ist es in letzter Zeit etwas in Verruf geraten. „Die Monopol-Kommission sieht ein wesentliches wettbewerbsverzerrendes Potenzial“, heißt es im diesjährigen Hauptgutachten der Kartellwächter über BLACKROCK & Co. Achim Wambach, der Leiter der Kommission, fordert deshalb von der Wettbewerbsbehörde der EU, deren Treiben auch zum Gegenstand des Prüfverfahrens zur Genehmigung des MONSANTO-Deals zu machen. „Der US-Investor BLACKROCK ist an beiden Unternehmen zu sechs bis sieben Prozent beteiligt. Hier schließen sich also zwei Unternehmen zusammen, die zu Teilen dem gleichen Eigentümer gehören. Außerdem halten BLACKROCK und andere institutionelle Anleger gleichzeitig an allen großen Konkurrenten dieser beiden Unternehmen Anteile. Das sollten die Behörden beachten“, sagte er der Rheinischen Post. Und zumindest die US-amerikanische „Federal Trade Commission“ hat schon einmal angekündigt, das Agieren des Vermögensverwalters in den Blick nehmen zu wollen. Der Finanz-Konzern selbst weist dabei alle Anschuldigungen zurück. „Die Idee, dass wir unsere Anteile auf ganze Industrie-Zweige verteilen, (...) anstatt zu versuchen, aus jedem einzelnen Investment das Beste herauszuholen, ist falsch“, so BLACKROCK-Sprecher Ed Sweeney. Als der The Street-Journalist dann aber nachhakte und fragte, wann der Finanzmogul denn bei einem einzelnen Unternehmen zuletzt einmal eine aktive Rolle gespielt habe, konnte Sweeney nur ein Beispiel nennen.

Dabei tut sein Arbeitgeber das sehr wohl, wenn sich die Dinge nicht in dem gewünschten Sinne entwickeln oder wichtige Entscheidungen anstehen. Den Druck von Seiten der Finanzinvestoren wird BAYER auch nach der MONSANTO-Übernahme noch spüren. Irgendwann haben diese sich nämlich genügend an den abfallenden Synergie-Effekten gelabt und sinnen nach neuen Gaumenfreuden. Da aber, was „Mergers & Acquisitions“ betrifft, in der Branche kaum noch Luft nach oben ist, stellt sich die Frage, wie die Entwicklung weitergeht. Zur Wahl stände außer einem Duopol oder einem wirklichen Monopol nur noch, BAYER oder auch BASF zu zwingen, ihre Agro-Sparten an die Börse zu bringen, ähnlich wie es DOW und DUPONT planen. Das würde nämlich Extra-Geld in die Kasse spülen.

Ein paar Auflagen

Erst einmal müssen die Agro-Deals allerdings das Prüf-Prozedere der Wettbewerbsbehörden durchlaufen. MONSANTO hat sich vorsorglich im Vertrag schon einmal eine Ausfallgarantie in Höhe von zwei Milliarden Dollar zusichern lassen, falls die Sache schief geht. Das steht zwar nicht zu erwarten, aber unbeschadet dürfte der Leverkusener Multi den Prozess kaum überstehen. „Wir werden eine Markt-Analyse berücksichtigen, die sich mit den Folgen eines solchen Zusammenschlusses für die Landwirte beschäftigt“, gab die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager die Richtung vor. Auch die Auswirkungen auf die Forschungsleistungen und die VerbraucherInnen will die Dänin zum Gegenstand des Verfahrens machen. Die Folgen für die Arbeitsplätze und das Steuer-Aufkommen der Standort-Städte fehlen jedoch auf ihrer Agenda. Nicht nur deshalb sieht BAYER-Chef Werner Baumann dem Ganzen eher entspannt entgegen. „Ich war in der vergangenen Woche in Brüssel. Dort kam klar zum Ausdruck, dass die Europäische Kommission sachorientiert entscheidet“, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Und in der Tat wäre es sehr verwunderlich, wenn die Auflagen zum Verkauf einzelner Geschäftsbereiche zu wesentlich größeren Umsatz-Einbußen als den 1,6 Milliarden Dollar führten, die der Leverkusener Multi selbst veranschlagt hat.

Von dieser Seite her ist also kaum mit ernsthaften Schritten gegen das Projekt zu rechnen, das laut Baumann dazu dient, die Welternährung zu sichern. Eine solche Mission kaufen ihm jedoch noch nicht einmal die konservativen Zeitungen ab. Als eine „stets etwas salbungsvoll klingende Kapitalmarkt-Story für den Mega-Deal“ bezeichnete etwa die Faz die diesbezüglichen Aussagen des Vorstandsvorsitzenden. Und in der Tat hat BAYER & Co. das Schicksal der Menschen im Tschad, in Sambia oder anderen armen Länder nie groß interessiert, und das wird es auch in Zukunft nicht tun. Der agro-industrielle Komplex hat nur ein Interesse: seinen Profit zu steigern. Und dafür produziert er vornehmlich Soja- und Mais-Monokulturen für die Futtertröge der Massentierhaltung, lässt er hochriskante Verfahren wie die Gentechnik zum Einsatz kommen und bringt er immer mehr Gifte auf die Felder, statt nach Alternativen Ausschau zu halten. Sowohl BAYER als auch MONSANTO haben in ihrer Geschichte eindrucksvolle Belege für eine menschenverachtende Haltung geliefert, der Renditen über alles gehen. Dafür stehen auf der Seite des Leverkusener Multis hauptsächlich die Entwicklung von chemischen Kampfstoffen und die Beteiligung am Holocaust, auf Seiten des US-Unternehmens AGENT ORANGE und der skrupellose Umgang mit den LandwirtInnen.

DIE COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN versucht deshalb, gemeinsam mit anderen Initiativen ein breites gesellschaftliches Bündnis zu organisieren, um dem Treiben von BAYER & Co. Einhalt zu gebieten. Erste Schritte dazu unternahm die Coordination auf dem MONSANTO-Tribunal in Den Haag. Dabei darf es nach Ansicht der CBG nicht bei Forderungen nach einem sofortigen Glyphosat-Stopp, einem wirksameren Schutz vor der Gentechnik und einer Beschränkung der ökonomischen Macht der Agro-Riesen bleiben. Vielmehr müssen auch die Eigentumsfragen auf die Agenda der konzern-kritischen Bewegung, denn ein Sektor, dem die Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln obliegt, bedarf der demokratischen Kontrolle. Eine Handhabe dazu böte etwa der Vergesellschaftungsparagraf der nordrhein-westfälischen Landesverfassung.

AKTION & KRITIK

CBG-Jahrestagung 2016

Aus gegebenem Anlass widmete die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ihre diesjährige Jahrestagung dem Thema: „BAYER/MONSANTO – Tod auf den Äckern, Gifte im Essen“. Zu Beginn referierte Uli Müller von LobbyControl über die vielfältigen Möglichkeiten der Agro-Riesen., Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP, das die EU und die USA zurzeit verhandeln, hatten die Konzerne Müller zufolge „auf beiden Seiten die Finger im Spiel“. Über ihre Lobby-Organisationen wie die „European Crop Protection Association“ oder „Croplife America“ versuchten die Multis beiderseits des Atlantiks, niedrigere Auflagen für Pestizide und Gen-Pflanzen durchzudrücken. Und Brüssel diente sich ihnen dabei zu allem Übel auch noch als williger Helfer an. Dies belegte der Politikwissenschaftler mit Zitaten aus Briefwechseln. So erbat die Europäische Kommission von BAYER & Co. etwa Informationen darüber, „wie wir die Rahmenbedingungen für die Industrie verbessern können“. Der grüne Europa-Abgeordnete Sven Giegold widmete sich anschließend dem Agrar-Markt der EU. Am Beispiel einer Studie über Saatgut zeichnete er die Entwicklung zu einer immer größeren Konzentration der Anbieter nach, die mit den angekündigten Zusammenschlüssen von BAYER/MONSANTO, DOW/DUPONT und SYNGENTA/CHEMCHINA einem vorläufigen Höhepunkt zustrebt. Die bei der Europäischen Kommission für die Prüfung der Deals verantwortliche Wettbewerbskommissarin Margrethe Verstager versicherte dem einstigen ATTAC-Aktivisten, die Untersuchung werde bei dem Verfahren eine Rolle spielen. Giegold setzt auf solche Einflussmöglichkeiten und plädierte im Übrigen für eine Arbeitsteilung zwischen parlamentarischen und außerparlamentarischen Initiativen: „Den Lärm müsst ihr machen.“ Dazu erklärte sich der neue CBG-Geschäftsführer Toni Michelmann zu Beginn seines Vortrags auch gerne bereit. Mit dem Bekenntnis: „Ich bin zum Krawall machen hier“ begann er seinen Vortrag. Dann skizzierte er die ungeheure Macht des Leverkusener Unternehmens und gab ein Bild davon, was der Menschheit blüht, wenn es dem Global Player gelingen sollte, sich MONSANTO einzuverleiben: Eine durch Glyphosat & Co. vergiftete Welt mit grünen Wüsten, auf denen nichts mehr kreucht und fleucht. Der Chemiker zeigte sich jedoch guter Hoffnung, dass es nicht so weit kommt. Er berichtete vom Den Haager MONSANTO-Tribunal und der angegliederten People’s Assembly, wo die CBG viele Kontakte knüpfte und zur nächsten BAYER-Hauptversammlung bereits konkrete Aktionen gegen die „Hochzeit des Todes“ verabredete. Und so traten die rund 60 BesucherInnen der CBG-Jahrestagung ihre Heimreise am Abend dann in dem Bewusstsein an, dem Monopoly-Spiel der Agro-Riesen nicht hilflos ausgeliefert zu sein.

ForscherInnen für GAUCHO-Stopp

Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Clothianidin) haben einen wesentlichen Anteil am weltweiten Bienensterben. Die EU hat einige dieser Agrochemikalien deshalb schon mit einem vorläufigen Verkaufsbann belegt. Vielen WissenschaftlerInnen reicht dies jedoch nicht aus. In einer „Resolution zum Schutz der mitteleuropäischen Insektenfauna, insbesondere der Wildbienen“ fordern 77 BiologInnen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) deshalb auf, „ein vollständiges Verbot von Neonicotinoiden, mindestens aber ein vollständiges, ausnahmsloses Moratorium für ihren Einsatz bis zum wissenschaftlich sauberen Nachweis ihrer Umweltverträglichkeit“ zu erlassen. Zudem verlangen die ForscherInnen in dem Schriftstück Maßnahmen zur Erhöhung der Strukturvielfalt von Kulturlandschaften und ein Insekten-Langzeitmonitoring.

Aktion bei BAYER in Belgien

Am 4. November 2016 schlug am BAYER-Sitz im belgischen Diegem die Natur zurück. Verkleidet in Tier-Kostüme, statteten AktivistInnen der Initiative EZLN der Niederlassung des Leverkusener Multis einen Besuch ab und gestalteten die Eingangshalle mit etwas Laub, Erde und Geäst um. Zudem brachten die EZLNlerInnen ein Transparent mit der Aufschrift „BAYER-MONSANTO – TTIP kills life“ an. Damit protestierten sie gegen das zwischen der EU und den USA geplante Freihandelsabkommen, das niedrigere Standards bei der Regulierung von Pestiziden, hormon-wirksamen Substanzen und anderen Stoffen vorsieht und aus eben diesen Gründen von den Konzernen mit aller Lobby-Macht vorangetrieben wird. „Es ist dringend nötig, die Einflussnahme des Privatsektors auf die Politik zu stoppen“, erklärte die Organisation, dabei nicht nur auf TTIP, sondern auch auf die Obstruktion des Klimaschutzes verweisend.

Petition gegen Hormon-Gifte

Chemische Stoffe haben viele gesundheitsgefährdende Eigenschaften. Eine der unheimlichsten: Manche Substanzen wirken ähnlich wie Hormone und können damit den menschlichen Organismus gehörig durcheinander wirbeln (siehe auch SWB 4/16). Pestizide des Leverkusener Multis wie RUNNER, PROVOST OPTI, FOLICUR und NATIVO oder Industrie-Chemikalien made by BAYER wie Bisphenol A sind deshalb imstande, Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit und andere Gesundheitsstörungen auszulösen. Hormonell wirksame Ackergifte wollte die EU eigentlich schon 2009 im Rahmen einer Neuordnung der Zulassung verbieten. Dazu kam es allerdings nicht. Nach Ansicht Brüssels galt es zunächst, genaue Kriterien zur Definition der Pseudo-Hormone – sogenannter „endokriner Disruptoren“ (EDCs) – zu entwickeln. Mit drei Jahren Verspätung legte die Europäische Kommission den entsprechenden Entwurf im Sommer 2016 vor. Die Bestimmungen kehren jedoch die Beweislast um und fordern eindeutige Belege für die gesundheitsschädliche Wirkung der EDCs; ein plausibler Verdacht reicht Juncker & Co. nicht aus. Da dies nicht dem Vorsorge-Prinzip entspricht, hat das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK die Online-Petition „Gesundheit geht vor – Hormon-Gifte stoppen“ initiiert, welche der BUND, die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und zahlreiche andere Initiativen mittragen. So konnte das Bündnis der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am 30.11.2016 rund 100.000 Unterschriften übergeben.

Petition gegen CIPROBAY & Co.

BAYERs CIPROBAY hat ebenso wie andere Antibiotika aus der Gruppe der Fluorchinolone zahlreiche Nebenwirkungen (siehe auch RECHT & UNBILLIG). Am häufigsten treten Gesundheitsstörungen im Bereich der Sehnen, Knorpel, Muskeln und Knochen oder des Nervensystems auf. Aber auch Herzinfarkte, Unterzuckerungen, Hepatitis, Autoimmun-Krankheiten und Leber- oder Nierenversagen zählen zu den Risiken. Bundesdeutsche Geschädigte haben nun auf der „We act“-Plattform des Aktionsnetzwerks CAMPACT eine Petition veröffentlicht. Darin fordern sie das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) und die europäische Arzneimittel-Behörde EMA auf, mehr Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Sie verlangen von den Institutionen, den Einsatz der zu den Reserve-Antibiotika zählenden Mittel auf lebensbedrohliche Situationen zu beschränken. BAYER & Co. müssten zudem zum Anbringen eines Warn-Symbols auf den Packungen und zu Unverträglichkeitstests vor dem Verschreiben der Arzneien gezwungen werden, so die AktivistInnen. Anfang Oktober 2016 hatten schon über 2.000 Personen die Petition unterschrieben.

KAPITAL & ARBEIT

Entlassungen in Mission Bay

BAYER stellt am Standort Mission Bay nahe San Francisco die Forschungen zu Blut- und Augenkrankheiten ein und streicht die Stellen der WissenschaftlerInnen, die auf diesen Gebieten gearbeitet haben.

Werksfeuerwehr-Leute bessergestellt

Seit Jahren kämpft die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE um eine Besserstellung der Beschäftigten bei den Werksfeuerwehren. Schon im Jahr 2014 kam es in der Sache zu einer Protest-Veranstaltung vor dem BAYER-Casino. Aber die Chemie-Industrie schaltete immer auf stur. Darum musste sich eine höhere Instanz damit befassen: Zum ersten Mal seit 20 Jahren traten die „Tarifpartner“ der Branche in ein Schlichtungsverfahren ein. Und erst im Zuge dieses Prozederes zeigten sich BAYER & Co. zu Zugeständnissen bereit. Sie garantieren nun den Feuerwehr-Leuten – allein bei der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA arbeiten rund 360 – Ersatz-Arbeitsplätze, wenn diese aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sein sollten, die anspruchsvolle Tätigkeit auszuüben. Auch Zuschläge für Nacht-Einsätze und sonntägliche Dienste zahlen die Unternehmen jetzt.

KONZERN & VERGANGENHEIT

Arzneitests in Kinderheimen

Ausgehend von den Recherchen der Pharmazeutin Sylvia Wagner machen seit einiger Zeit Meldungen über Arznei-Tests in Kinderheimen und Jugend-Psychiatrien Schlagzeilen, die zwischen den 1950er und 1970er Jahren stattfanden. Ende November 2016 stießen ReporterInnen des NDR auf Unterlagen des Landeskrankenhauses Schleswig, die Versuche auch mit BAYER-Medikamenten dokumentieren (siehe auch SWB 1/17). So erprobten MedizinerInnen der jugendpsychiatrischen Abteilung zwei Pharmazeutika des Pillen-Riesen, ohne dafür eine Einwilligung der ProbandInnen oder ihrer Erziehungsberechtigten eingeholt zu haben. Das Neuroleptikum MEGAPHEN mit dem Wirkstoff Chlorpromazin testeten die ÄrztInnen als Therapeutikum gegen zu „zappelige“ SchülerInnen. 23 „anstaltsgebundenen Sonderschul-Kindern“ verabreichten sie es. Das Neuroleptikum AOLEPT mussten sogar 141 Kinder und Jugendliche schlucken. Dabei zeigten sich gravierende Nebenwirkungen wie etwa „Muskelverkrampfungen an den Augen, des Rückens und der mimischen Muskulatur“. Die Kieler Medizin-Ethikerin Alena Buyx hält die Praxis sogar nach damaligen Maßstäben für höchst problematisch. „Das ist ethisch unzulässige Forschung“, urteilte sie in dem NDR-Bericht.

IG FARBEN & HEUTE

IG-Manager bleibt KIT-Ehrensenator

Über ihren Nachruhm können sich viele Manager des von BAYER mitgegründeten Mörder-Konzerns IG FARBEN nicht beklagen. So lebt etwa Carl Wurster nicht nur im Straßenbild von Ludwigshafen weiter, wo ein Platz nach dem ehemaligen Wehrwirtschaftsführer benannt ist. Beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat es der Chemiker, der für die IG im Aufsichtsrat des Zyklon B-Produzenten DEGESCH saß, sogar zum Ehrensenator gebracht. Davon ließ sich das KIT nicht einmal durch massive Proteste abbringen. Es bedauert zwar, „dass es Ehrungen von Personen gab, die in Aktivitäten des nationalsozialistischen Unrechtsstaats verstrickt waren“, ist aber dennoch „der vorherrschenden Rechtsauffassung gefolgt, dass die Ehrung als höchstpersönliches Recht mit den Tod des/der Geehrten erlischt und damit eine nachträgliche Aberkennung faktisch nicht mehr möglich ist“.

POLITIK & EINFLUSS

Hannelore Kraft bei BAYER

Am 7. Dezember 2016 feierte der BAYER-Konzern das 125-jähriges Bestehen am Standort Leverkusen. Zu den GratulantInnen in seinem Erholungshaus konnte das Unternehmen auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft begrüßen. Wie bereits 2013 zum 150-jährigen Firmen-Jubiläum hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) die Ministerpräsidentin aufgefordert, in ihrem Geburtstagsständchen das lange Sündenregister des Global Players nicht auszuklammern. „Obwohl die Stadt Leverkusen Stammsitz eines der größten Konzerne der Welt ist, erlebt sie eine Rekord-Finanznot. Bei Schulen, Kinderbetreuung, Gesundheit und Freizeit – überall ist der Mangel spürbar. Die Kommune ist sogar auf die Unterstützung des Landes aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen angewiesen. Und das alles, weil BAYER sich durch „tausend legale Steuertricks“ um Abgaben in Millionen-Höhe drückt. Statt Lobreden erwarten wir deshalb Kritik von Hannelore Kraft“, hieß es in der Presseerklärung der CBG. Auch zu anderen dunklen Kapiteln aus der Firmen-Geschichte wie etwa der Rolle im Nationalsozialismus dürfe Kraft nicht schweigen, mahnte die Coordination. Aber die Sozialdemokratin entpuppte sich als Wiederholungstäterin und sprach die heiklen Themen wie schon 2013 nicht an. Stattdessen stand sie in Treue fest zu BAYER. „Wir sind ein Industrieland. Und wir wollen es bleiben“, konstatierte Hannelore Kraft. Die Ministerpräsidentin versprach, den Leverkusener Multi auch in Zukunft vor allem Unbill zu schützen. Vor allem dasjenige, das aus Richtung der EU droht, wie etwa der Plan, den Ausstoß des klima-schädlichen Kohlendioxids durch eine Verteuerung der Verschmutzungsrechte stärker zu sanktionieren, hatte sie dabei im Blick. „Wir kämpfen weiter für den Industrie-Standort, auch in Brüssel“, erklärte Kraft.

EU fördert Geheimniskrämerei

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat schon so einige leidige Erfahrungen mit BAYERs Geschäftsgeheimnissen machen müssen. So weigerte sich der Leverkusener Multi unter Berufung auf ebendiese erfolgreich, Einblick in den mit der Universität Köln geschlossenen Forschungskooperationsvertrag zu gewähren. Auch auf den Hauptversammlungen nutzt er gern diese Ausrede, um Fragen zu den Verkaufszahlen umstrittener Produkte unbeantwortet zu lassen. Nichtsdestotrotz will die EU diese Geheimniskrämerei der Konzerne künftig noch weiter fördern. In einer neuen Richtlinie „über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb und rechtswidriger Nutzung und Offenlegung“ erklärt sie jede Information für sakrosankt, deren Veröffentlichung den Unternehmen zu ökonomischem Schaden gereichen könnte. Vergeblich hatte der Whistleblower Antoine Deltour, der den LuxLeaks-Steuerskandal aufgedeckt hatte, an die Europäische Union appelliert, das Vorhaben fallenzulassen. Auch die Kritik von JournalistInnen-Verbänden und Gewerkschaften, die durch das Paragrafen-Werk „in erheblichen Umfang die Meinungs- und Pressefreiheit“ beschränkt sahen, fand kein Gehör.

Wenning im FDP-Wirtschaftsforum

„Fast 70 Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft unterstützen das Comeback der Freien Demokraten. Sie haben sich dazu im FDP-Wirtschaftsforum organisiert, um die Parteiführung zu beraten“, vermeldet die FDP. Zu diesen ManagerInnen, deren Zahl mittlerweile auf 77 angestiegen ist, gehört auch BAYERs Aufsichtsratschef Werner Wenning. Er und seine KollegInnen haben der Partei bisher unter anderem „einfache Unternehmensgründungen“, „eine leistungsfähige Infrastruktur für Verkehr und Datenübertragung“ und nicht zuletzt „ein Steuerrecht, das Wachstumsbremsen löst, anstatt sie weiter anzuziehen“ auf die Agenda gesetzt.

PROPAGANDA & MEDIEN

Neues Media Center schafft Akzeptanz