Beiträge verschlagwortet als “SWB 03/2021”

Aktuell hat die Frage, ob neue Gentechnik-Verfahren wie CRISPR/Cas als Gentechnik reguliert bleiben – oder ob sie wie von der Industrie gewollt nicht reguliert werden – erheblich an Fahrt aufgenommen. Hintergrund ist ein Bericht der EU-Gesundheitskommission von Ende April diesen Jahres, der die Tür für eine Deregulierung aufsperrt. Um eine gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung vom Saatgut bis zum Teller sicherstellen zu können und damit die Wahlfreiheit aufrechtzuerhalten, müssen auch die neuen Gentechniken nach Gentechnikrecht reguliert bleiben. Das hohe Gut der Gentechnikfreiheit Europas gilt es zu verteidigen.

Von Annemarie Volling, Referentin für gentechnikfreie Landwirtschaft bei der ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT (AbL)

Neue Verfahren zur gentechnischen Veränderung der DNA wie CRISPR/Cas sind Gentechnik und müssen nach EU-Gentechnikrecht reguliert werden. Das hat das richtungsweisende Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Juli 2018 bestätigt und damit Rechtssicherheit für alle Wirtschaftsbeteiligten geschaffen. Regulieren heißt nicht verbieten, wie es zum Teil dargestellt wird, sondern beinhaltet die Verpflichtung zur Durchführung einer Risikobewertung und eines Zulassungsverfahrens sowie auch Nachweisbarkeit, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung und Monitoring der Gentechnik-Pflanzen und -Produkte. Für nicht in der EU zugelassene gentechnisch veränderte Organismen gilt Nulltoleranz. Freisetzungen zu Versuchszwecken unterliegen einem Genehmigungsvorbehalt. Diese EuGH-Entscheidung war gut für VerbraucherInnen und die konventionellen und ökologischen gentechnikfreien LebensmittelerzeugerInnen.

Konzerne wie BAYER hingegen fordern einen „innovationsfreundlichen Regulierungsrahmen.“ Würden die neuen Gentechniken nach EU-Gentechnik-Richtlinie reguliert, fürchtet BAYER „langwierige und kostspielige Zulassungsverfahren“. Diese stellten ein enormes Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Pflanzenzüchter und für Investitionen in die Pflanzeninnovation dar, so der Konzern in seiner Stellungnahme zur Farm-to-Fork-Strategie der EU.

Der Geschäftsführer der BAYER CROP-SCIENCE DEUTSCHLAND GmbH, Peter R. Müller, betonte beim digitalen „Agrar Gespräch“ im März 2021, man brauche technologische Alternativen und die Möglichkeiten, diese auch einsetzen zu können. Die Politik müsse Rahmenbedingungen schaffen, damit die Wirtschaft entsprechende Geschäftsmodelle und Angebote für die Landwirtschaft aufbauen könne. Anders gesagt wollen sie möglichst schnell und ohne Hürden (wie Zulassungsverfahren, verpflichtende Risikobewertung, Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit) mit ihren Gentechnik-Produkten auf den europäischen Markt, letztendlich aber möglichst wenig Verantwortung für ihre Produkte übernehmen. Entsprechend lobbyieren sie für eine Deregulierung der Gentechnik.

EU für Deregulierung

Ende April 2021 veröffentlichte die Gesundheitskommission der EU einen Bericht zum „Status neuartiger genomischer Verfahren.“ Darin bestätigt sie einerseits die Auffassung des Europäischen Gerichtshofes, dass auch die neuen Gentechniken dem EU-Gentechnikrecht unterliegen. Auch will sie das „hohe Schutzniveau für Mensch und Umwelt aufrechterhalten“. Andererseits seien die Potenziale der neuen Gentechniken (NGT) hoch, und von den verschiedenen Anwendungen gingen „keine neuen Gefahren“ (gegenüber konventionellen Züchtungen oder alten Gentechniken) aus.

Das geltende Regulierungssystem stoße bei den neuen Verfahren an Grenzen – vor allem, weil Nachweisverfahren fehlen würden. Zudem sei das Gentechnikrecht „nicht zweckmäßig“. Aufgrund von unterschiedlichen Regulierungssystemen anderer Länder käme es überdies zu Wettbewerbsverzerrungen und womöglich Handelshemmnissen. Deshalb werde die Kommission „einen breit angelegten und offenen Konsultationsprozess einleiten, um die Gestaltung eines neuen Rechtsrahmens für diese biotechnologischen Verfahren zu erörtern“ heißt es in ihrer Pressemeldung.

Der Kommissions-Bericht könnte die Tür öffnen für eine Deregulierung der neuen Gentechniken wie CRISPR/Cas. Damit wäre die gentechnikfreie Erzeugung, die derzeit ein großer Wettbewerbsvorteil für europäische Bäuerinnen und Bauern ist, massiv in Gefahr. Es gilt deshalb, aktiv in diesen Prozess einzugreifen.

Wunschkonzert

In ihrem Bericht nimmt die Kommission die Erzählungen der Konzerne auf: NGT hätte das Potential, zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem beizutragen, da schnell Pflanzen erzeugt werden könnten, die widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten, Umweltbedingungen und Auswirkungen des Klimawandels seien. So könnten dem Report zufolge die EU-Ziele des Green Deals, der Farm-to-Fork- und der Biodiversitätsstrategie bis 2030 erreicht werden.

Die Kommission beruft sich bei den Potentialen auf eine Studie des Joint-Research-Centre (JRC) der EU. Demnach würden in den nächsten fünf Jahren 15 NGT-Pflanzen auf den Markt kommen. Der Bericht bezieht sich auf „Unternehmensaussagen“, enthält aber keine Referenzen. Es wird auch nicht dargelegt, wie das JRC Organismen einer bestimmten Entwicklungsphase zuordnet. Die Realität zeigt, dass Firmen Angaben zur Markteinführung wiederholt verschieben und Produkte ohne weitere Begründung aus den Pipelines verschwinden. Bislang werden erst zwei NGT-Pflanzen in geringem Umfang in den USA angebaut: Ein herbizidresistenter Raps der Firma Cibus und eine in der Ölzusammensetzung veränderte Soja der Firma Calyxt. In den Pipelines der Unternehmen sind vor allem NGT´s mit Herbizidresistenz angekündigt. Weitere Eigenschaften betreffen die Produktion von Insektengiften innerhalb der Pflanze sowie eine veränderte Zusammensetzung der Inhaltsstoffe.

Die Wirksamkeit der Pestizid- und Insektenresistenz hält in der Regel nicht lange vor. Das führt in der Praxis schnell zu Resistenzbildungen von sog. Unkräutern oder Schadinsekten und zieht einen höheren Pestizideinsatz nach sich, wie die bitteren Erfahrungen der FarmerInnen in Nord- und Südamerika zeigen. Dass NGT-Pflanzen „per se“ zu einer nachhaltigen Landwirtschaft beitragen könnten, ist also kein Fakt, wie von der Kommission dargestellt. Sondern es handelt sich um Produkt-Versprechen der Gentechnik-AnwenderInnen. Hiermit eine Deregulierung zu begründen, ist nicht akzeptabel. In keinem Fall kann mit einem angeblichen Nutzen von Produkten oder aber einer schnelleren Züchtung begründet werden, Risikoprüfungen abzuschwächen. Diese sind nach dem in der EU verankerten Vorsorgeprinzip vor einer Zulassung geboten.

Ob die vollmundigen Versprechen, mit CRISPR & Co schnell „klimaanpassungsfähige“ und widerstandsfähige NGT-Pflanzen zu erzeugen, einzuhalten sind, und ob diese dann auch auf dem Acker und in der Umwelt so funktionieren wie gedacht, ist im Moment sehr spekulativ. Es gibt kein „Klimaanpassungs-Gen“ – das Zusammenspiel der Gene ist hochkomplex und Pflanzen haben sehr unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten auf die verschiedenen Wetterbedingungen. Von der Kommission nicht erwähnt wird, dass es wissenschaftliche und praktische Belege gibt, dass widerstandsfähige und umweltschonende Anbausysteme und der Ökolandbau zur Reduzierung der Treibhausgase sowie des Düngemittel- und Pestizideinsatzes beitragen können. Zudem vermögen sie die Biodiversität zu fördern und widerstandsfähige Systeme aufbauen. Konventionelle Züchtungs- und Selektionsmethoden und insbesondere die Verwendung von Mischungen und heterogenen Populationen bringen Vielfalt und Anpassungsfähigkeit ins System. Diese Lösungen sind praktikabel und erfolgsversprechend und sollten deshalb viel stärker gefördert und gestärkt werden.

Risiken

Die EU-Kommission schlägt vor, bestimmte Anwendungen (SDN1, SDN2 und Cisgenese) der neuen Gentechniken von der Regulierung auszunehmen oder weniger zu regulieren. Das widerspricht der aktuellen Risikodebatte und ist wissenschaftlich nicht begründbar. Zur Erläuterung: SDN bedeutet ortsgerichtet (site directed) und meint, dass die sogenannten Gen-Scheren wie CRISPR/Cas sich an einen vorher bestimmten Ort binden und dort das Erbgut (die DNA) aufschneiden können. An diesen Orten soll es dann zu Veränderungen kommen wie z. B. unbestimmte Änderungen weniger Basenpaare (SDN-1), was dazu führen kann, dass einzelne Gene stillgelegt, aktiviert oder in ihrer Wirkung verändert werden. Bei SDN-2 wird zusätzlich zur Gen-Schere eine Vorlage in den Zellkern eingeführt. So sollen vorher definierte Veränderungen an der vorgesehenen Stelle erreicht oder kleine Gen-Abschnitte in das Erbgut eingebaut werden. Bei SDN-3 können ortsgerichtet größere Abschnitte eingebaut werden bis hin zu ganzen Genen (entweder arteigen: cisgen oder artüberschreitend: transgen). Bislang sind ein Großteil der aktuellen Anwendungen (ca. 90 Prozent) SDN-1 Anwendungen, also ungerichtete kleine Veränderungen an einem Zielort.

Um die Gen-Schere in die Zelle einzuschleusen, werden Verfahren der alten Gentechnik verwendet – mit den entsprechenden Risiken der alten Gentechnik, wie bspw. der ungewollte mehrfache Einbau von DNA-Anschnitten ins Erbgut. Entscheidend bei der Risikobewertung ist also, dass jede Prozessstufe zur Entwicklung neuer Gentechnik-Pflanzen mit ihren speziellen Risiken betrachtet werden muss.

Aktuelle Studien zeigen, dass es auch bei den vermeintlich „präziseren“ (weil ortsgerichteten) Gen-Scheren zu unerwarteten Effekten kommt, bspw. weil CRISPR an einem anderen Ort schneidet als vorgesehen (off-target) oder es durch die eigentlich gewollte Veränderung zu nicht erwarteten Effekten kommt (on-target). Zudem besteht die Möglichkeit, diese Verfahren mehrfach hintereinander oder in Kombination zur Anwendung zu bringen. Damit können sehr weitreichende Veränderungen vorgenommen werden. Anders als die alte Gentechnik können die neuen Gentechniken Veränderungen in geschützten Erbgutbereichen vornehmen. Es können auch mehrere Gene gleichzeitig verändert und alle Genkopien synchron verändert werden. Mit den NGTs vermögen also starke und sehr weitgehende Veränderungen erzeugt zu werden. Das ist ein großer Unterschied zu den bisherigen Verfahren. Die Techniken sind neu, es gibt bislang keine systematischen Risiko-untersuchungen. Zu behaupten, sie seien sicher, ist wissenschaftlich unseriös. Entsprechend ist es wissenschaftlich geboten, alle neuen Gentechnik-Organismen einer verpflichtenden Risikoprüfung und einem Zulassungsverfahren zu unterziehen. Nur so kann das in der EU geltende Vorsorgeprinzip umgesetzt und das von der Kommission angestrebte hohe Schutzniveau für Mensch, Tier und Umwelt eingehalten werden.

Nachweisbarkeit

Die Kommission führt an, dass es Probleme für die AnwenderInnen der Technik gebe, Nachweisverfahren zu entwickeln und sie somit diese Zulassungsvoraussetzung nicht erbringen könnten. Zudem gebe es Schwierigkeiten, Importe auf GVO zu testen. Dies ist eine einseitige Bewertung der Kommission, die eine mögliche Weiterentwicklung von Methoden und andere Lösungsoptionen ausblendet. Für die beiden bisher auf dem Markt befindlichen neuen Gentechnik-Pflanzen (CIBUS-Raps und CALYXT-Soja) ist es möglich, mit Hilfe etablierter Testmethoden spezifische Nachweisverfahren zu entwickeln. Dies geht zu dem Zeitpunkt, wenn die veränderte Sequenz bekannt ist. So hat CIBUS ein Nachweisverfahren bei den kanadischen Behörden eingereicht, und der „Verband Lebensmittel ohne Gentechnik“ (VLOG) und andere Organisationen haben ein CIBUS-Nachweisverfahren entwickelt. Die Schlussfolgerung der Kommission, AntragstellerInnen könnten die Zulassungsvoraussetzung der Entwicklung eines Nachweisverfahrens nicht stemmen, ist also hinfällig.

Gentechnisch veränderte Pflanzen nachzuweisen, wenn die DNA-Sequenzveränderung nicht bekannt ist, war schon bei der alten Gentechnik ein Problem. Das Screening bzw. die Routineuntersuchungen bspw. bei Importen suchen nach häufig vorkommenden (transgenen) Elementen, die bei mehreren Gentechnik-Events (Eigenschaften) auftreten. Nach einer solchen „Voruntersuchung“ muss dann das spezifische Event ermittelt werden. Gentechnik-Pflanzen, die diese „allgemeinen“ Elemente nicht haben, fallen bei einem Screening durch, wie bspw. die GV-Petunie, die jahrelang unentdeckt blieb. Entsprechend ist dies also ein generelles Problem, was nicht speziell bei NGT´s auftaucht und dringend angegangen werden muss. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten müssen hier endlich aktiv werden, Maßnahmen ergreifen und Nachweismethoden sowie Strategien für diesen Bereich entwickeln. Laut Bericht beträgt der Anteil der Forschungsinvestitionen der Mitgliedstaaten für Entwicklung von Nachweismethoden, Risikostudien und Monitoring lediglich 1,6 % – statt gerade bei neuen Techniken hier einen Schwerpunkt zu legen. Europäische und internationale öffentliche Register sind auszubauen. Forschende und Gentechnik-AnwenderInnen müssen verpflichtet werden, alle nötigen Informationen zur Entwicklung von Nachweisverfahren zur Verfügung zu stellen. Dies muss spätestens ab Freisetzung eines GVO gelten. In keinem Fall dürfen Vollzugsprobleme wie die Nachweisproblematik instrumentalisiert werden, um so eine Deregulierung der NGT zu begründen.

Was die EU nicht sieht

Behauptet wird auch, dass eine strenge Regulierung und aufwendige Zulassungsverfahren zu Wettbewerbsnachteilen der EU-Akteure führen. Das mag für die Gentechnik-Industrie und AnwenderInnen so sein, entsprechend versuchen sie, die Hürden herabzuschrauben. Innovationen machen jedoch noch lange keine Sicherheit aus.

Völlig unterbewertet wird von Seiten der Kommission der Wettbewerbsvorteil, den die gentechnikfreie Landwirtschaft und Saatguterzeugung bietet. Europäische Bäuerinnen und Bauern haben einen großen Wettbewerbsvorteil, weil sie gentechnikfreie Pflanzen problemlos und oft ohne Kontaminationsgefahren anbauen. Die abnehmende Hand verlangt Gentechnikfreiheit im Ackerbau, insbesondere die europäischen Mühlen, Verarbeitungsunternehmen und der Lebensmittel-Einzelhandel. Auch die Abnehmer in Asien und Nordamerika bestehen auf gentechnikfreier Ware. Sollten die NGT-Pflanzen, wie von der Gentechnik-Industrie gefordert, dereguliert werden, könnten Bäuerinnen und Bauern das Qualitätsmerkmal „gentechnikfrei“ nicht mehr erzeugen, stattdessen würden sie zu austauschbaren Rohstofflieferanten und müssten zu noch schärferen Wettbewerbsbedingungen und Dumpingpreisen produzieren. Desgleichen erfreuen sich tierische Produkte (Milch, Eier, Fleisch) „ohne Gentechnik“ eines stetig wachsenden Marktes in Deutschland und Europa. Auch der Biomarkt, für den seine Verpflichtung, keine Gentechnik einzusetzen, ein wichtiges Verkaufsargument ist, boomt. Europa hat trotz – oder gerade wegen – der Gentechnik-Regulierung noch eine vergleichsweise vielfältige Züchterlandschaft. Für österreichische Saatgutzüchter war es anfangs ein Vorteil, wenn sie garantiert gentechnikfreies Saatgut angeboten haben. Anbieter in Deutschland zogen nach, um sich ihre Märkte zu sichern.

Viel zu verteidigen

Die EU-Gentechnikgesetzgebung basiert auf dem im EU-Recht verankerten Vorsorgeprinzip und der Wahlfreiheit. Auch die neuen Gentechniken sind risikobehaftet, ihr Nutzen für die Landwirtschaft fragwürdig. Entsprechend müssen sie aus Vorsorgegründen sowie zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Landwirtschaft und Züchtungsarbeit und gerade auch aus wirtschaftlicher Sicht weiterhin nach EU-Gentechnikrecht reguliert werden. Es gilt das Recht auf gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung und Wahlfreiheit zu sichern. Packen wir es gemeinsam an!

Die neue AbL-Broschüre: „CRISPR & Co. Neue Gentechnik – Regulierung oder Freifahrtschein?“ liefert passende Antworten in der nach dem EU-Kommissions-Bericht erneut aufflammenden Debatte um die neuen Gentechnik-Verfahren. Die Broschüre versammelt Perspektiven aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der Betroffenen. Zu Wort kommen Menschen aus Saatgutzüchtung, Landwirtschaft, Verarbeitung, Verbraucherschutz und den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen (Molekulargenetik, Ökologie, Ethik, Recht). Sie kann bestellt werden unter www.bauernstimme.de/broschuere/ und steht unter www.abl-ev.de/publikationen/ als PDF zur Verfügung.

BAYER bricht die Glyphosat-Vergleichsverhandlungen ab

Sechs Jahre währt die Causa „Glyphosat“ jetzt schon, und ein Ende ist nicht abzusehen. Ende Mai 2021 ließ BAYER die Vergleichsverhandlungen mit den AnwältInnen der Geschädigten platzen. Der Konzern sah keine Chance mehr, den richterlichen Segen für sein Ansinnen zu bekommen, das Herbizid unbegrenzt weiter zu vermarkten, aber für weitere Gesundheitsschäden nur noch begrenzt zu haften.

Von Jan Pehrke

Das Urteil des zuständigen Richters Vince Chhabria über BAYERs Vergleichsvorschlag zur Regelung der Ansprüche von US-amerikanischen Glyphosat-Geschädigten ließ an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Als „eindeutig unangemessen“ bezeichnete er den „settlement plan“. Damit erhielt der Leverkusener Multi für seine Vorstellungen zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten bereits zum zweiten Mal eine Abfuhr von Chhabria. Die Nachbesserungen, die der Konzern vorgenommen hatte – eine Erhöhung des Etats für zukünftige Klagen auf zwei Milliarden Dollar und ein nur noch beratend tätiges, nicht aber länger über die Berechtigung der Schadensersatz-Forderungen entscheidendes Wissenschaftsgremium – reichten ihm nicht aus. Vor allem stieß er sich an der auf vier Jahre begrenzten Laufzeit des Programms für Menschen, die neu am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL), eine Art von Lymphdrüsen-Krebs, erkranken. Angesichts der Fülle von Jahren, die zwischen einer Glyphosat-Exposition und dem NHL-Ausbruch liegen kann, sei das nicht genug, so der Jurist. Bei der Anhörung versetzte er sich in die Lage eines solchen Betroffenen, der erst lange nach dem Gebrauch des von der jetzigen BAYER-Tochter MONSANTO hergestellten Herbizids Symptome herausbildet, und erklärte: „Es gibt keinen Grund für mich anzunehmen, dass dieser Vergleich für mich dann eine Entschädigung bereithielte.“

Zudem fiel es Chabria schwer zu beurteilen, ob der Fonds die Kranken mit den zwei Milliarden fair entschädigen würde, da der Agro-Riese keine Angaben über die Höhe der Zahlungen bei den bisher getroffenen außergerichtlichen Einigungen machte und überdies die Zahl der Anspruchsberechtigten nicht abzuschätzen sei. Darüber hinaus stieß er sich daran, dass der Vergleich zwar eine Ausstiegsklausel hat und den Rechtsweg für die Geschädigten offenhält, ihnen aber gleichwohl den Zugang zu Verfahren verbaut, an deren Ende die für das Unternehmen besonders kostspieligen „punitive damages“ lauern. Dies würde die Verhandlungsposition der KlägerInnen bei den Gesprächen über mögliche Vergleiche schwächen, befand der Richter. Überdies verstand er nicht, warum der Konzern sich so dagegen sperrt, auf den Glyphosat-Packungen eindeutiger vor den Risiken und Nebenwirkungen des Mittels zu warnen, wie es z. B. die Tabak-Firmen tun, um sich vor kostspieligen Prozessen zu wappnen. Und auch mit der nunmehr zurechtgestutzen Rolle des „science panels“ zeigte er sich noch nicht zufrieden. Er wusste nämlich nur allzu genau, was die BAYER-Tochter mit dieser Einrichtung im Schilde führt. „Der Grund dafür, warum MONSANTO so dringend ein science panel will, ist, dass das Unternehmen die ‚Schlacht der Experten’ in drei Verfahren verloren hat“, so Chhabria.

„Kurz gefasst, würde dieser von den AnwältInnen vorgeschlagene Vergleich MONSANTO viel nutzen“, resümierte er, während der Vorschlag für zukünftige Geschädigte des von BAYER unter dem Namen ROUNDUP vermarkteten Pestizids nicht viel Gutes bereithielte: „Für die ROUNDUP-Anwender, bei denen kein NHL diagnostiziert wurde, würde es weit weniger bringen – und nicht annähernd so viel, wie die Anwälte, die diesen Deal vorantreiben, behaupten.“

Hatte sich BAYER unmittelbar nach der Anhörung am 19. Mai 2021 noch optimistisch gezeigt, „die vom Gericht aufgeworfenen Punkte gemeinsam mit den Kläger-Anwälten lösen zu können“, so änderte sich das nun. Zu grundsätzlich erschienen dem Konzern Chhabrias Einwände in schriftlich vorliegender Form. „Leider lässt sein jüngster Beschluss keinen anderen Schluss zu, als dass das Gericht den Lösungsmechanismus nicht ohne weitere erhebliche Änderungen genehmigen wird. Diese Änderungen sind nicht im Interesse von BAYER“, konstatierte der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann in einer Telefon-Konferenz für Investoren und Medien. Also erklärte der Agro-Riese die Vergleichsverhandlungen für beendet und legte gleich einen eigenen 5-Punkte-Plan zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten vor. „Jetzt ist es unter unserer Kontrolle“, bekundete Baumann.

Der BAYER-Plan

Das Programm sieht vor, auf den Packungen des Herbizids statt eines Warn-Labels einen Hinweis auf wissenschaftliche Studien zu Glyphosat anzubringen. Überdies stellt es die Zukunft des Mittels auf dem PrivatkundInnen-Markt zur Disposition, da aus diesem Kreis über 90 Prozent der KlägerInnen stammten und die Verluste von rund 300 Millionen Euro bei einem Gesamtumsatz mit dem Herbizid von rund 2,5 Milliarden Euro zu verschmerzen sind. Die 30.000 von rund 125.000 Klagen, die bisher noch nicht Teil einer Vergleichslösung sind, will der Konzern nach wie vor „gütlich beilegen“. Gleichwohl kündigte er eine härtere Gangart bei den Verhandlungen mit den AnwältInnen an: „Allerdings behält sich das Unternehmen vor, regelmäßig zu prüfen, ob dieser Ansatz noch im besten Interesse des Unternehmens ist.“ Zum Umgang mit den zukünftigen Klagen – dem eigentlich Knackpunkt – äußerte BAYER sich nur vage. „Das Unternehmen wird andere Lösungen für potenzielle künftige Klagen zu ROUND UP prüfen“, heißt es.

Bei denjenigen Klagen, die schon zu Gericht gingen und in Prozesse mündeten, beabsichtigt der Global Player hart zu bleiben. „Die Berufungsverfahren in den beiden Fällen Hardeman und Pilliod werden weiter betrieben“, hält er fest. Der Konzern hofft nämlich darauf, auf diesem Wege ein Grundsatz-Urteil des U.S. Supreme Courts zu seinen Gunsten erwirken zu können, das neue Glyphosat-Geschädigte davon abhält, den Rechtsweg zu bestreiten.

Dabei setzt der Leverkusener Multi vor allem auf die US-amerikanische Umweltbehörde EPA. Von Trump auf Linie gebracht, hält diese das Herbizid nämlich im Gegensatz zur Weltgesundheitsorganisation WHO nicht für „wahrscheinlich krebserregend“ und schritt ein, als der Staat Kalifornien die Produzenten zu entsprechenden Warn-Hinweisen verdonnern wollte. Die EPA diente sich bei der Causa „Hardeman“ sogar als Entlastungszeuge für BAYER an. Gemeinsam mit dem Justizministerium nutzte sie das in den USA bestehende „Amicus Curiae“-Recht, das es Unbeteiligten gestattet, Stellungnahmen zu laufenden Rechtsstreitigkeiten abzugeben und plädierte auf Freispruch. „Der Kläger ist im Unrecht“, erklärten die staatlichen Stellen ummissverständlich.

Wenn die Umweltbehörde der USA nichts an Glyphosat findet, dann darf es die Justiz des Landes auch nicht – dieser Argumentation will die Aktien-Gesellschaft endlich Geltung verschaffen. Sie steht nämlich nach wie vor in Treue fest zu ihrem Produkt. Es blicke auf eine lange, 40-jährige Geschichte der Bewertung durch Zulassungsbehörden zurück, die in den Gerichtssälen bislang keine Rolle gespielt habe, aber überall sonst in der Welt sehr präsent sei, so BAYERs oberster Prozess-Beauftragter Bill Dodero in der Investoren-Konferenz. „Dass ein Hersteller, der sich an die Wissenschaft hält und alle Vorschriften befolgt hat, haftbar gemacht wird“, findet er schlichtweg skandalös.

Zur Abwendung dieses Schicksals bedient das Unternehmen sich aller möglichen juristischen Winkelzüge. So gab es ein eigentliches schon gewonnenes Glyphosat-Verfahren im Nachhinein verloren und zahlte dem Prozess-Gegner 100.000 Dollar, um Berufung einzulegen und die juristische Auseinandersetzung so weiter durch die Instanzen bis hin zum Supreme Court treiben zu können. „Was den Obersten Gerichtshof betrifft, so ist er sicherlich ein wichtiger Teil des Plans“, spricht Dodero Klartext.

Mit diesem Vorstoß hat der Leverkusener Multi der unendlichen Glyphosat-Geschichte nun ein neues Kapitel zugefügt, von dem er denkt, dass es das letzte sei: „BAYER ist überzeugt dass dieser neue Fünf-Punkte-Plan aus rechtlichen und kommerziellen Maßnahmen ein guter Weg ist, um die Risiken durch mögliche künftige Rechtsstreitigkeiten zu ROUNDUP zu minimieren.“

Viel Kritik

Diese Einschätzung teilten die Kommenta-tor-Innen allerdings nicht. „Einen Ausdruck von Hilflosigkeit“ nannte die Rheinische Post den Fünf-Punkte-Plan. Für den Kölner Stadtanzeiger hielt er „mehr Fragen als Antworten“ bereit, während die Süddeutsche Zeitung ihn als einen „Affront gegen den Richter, aber auch gegen das gesamte US-Rechtssystem“ bezeichnete. Mit Verweis auf den nach der Vorstellung des neuen Ansatzes um zeitweilig 5,4 Prozent eingebrochenen Aktien-Kurs konstatierte das Münchner Blatt: „Was die Investoren davon halten, zeigten sie Baumann deutlich: nichts“. Der FAZ zufolge ist BAYER nun „zurück auf Los“ und „weit entfernt davon, einen Schlussstrich unter den seit Jahren andauernden Rechtsstreit in Amerika zu ziehen“. Die Börsen-Zeitung diagnostizierte derweil einen „Kontrollverlust“ und sah eine zweite Klagewelle auf den Konzern zukommen. Auch beschworen nicht wenige BeobachterInnen die Gefahr der Aufspaltung herauf, da Hedge Fonds den verminderten Börsen-Wert als Chance nutzen könnten, um zuzuschlagen.

Viele Publikationen stellten deshalb die Position Werner Baumanns als Vorstandsvorsitzender in Frage. Business Insider präsentierte mit Heiko Schipper, der beim Unternehmen momentan der „Consumer Health“-Sparte vorsteht, sogar schon einen Nachfolger. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN fordert ebenfalls Baumanns Rücktritt. Ihre Vorschläge zur Lösung der gegenwärtigen Probleme des Konzerns gehen jedoch weit über diese Personalie hinaus. „Glyphosat muss endlich vom Markt. Die Opfer müssen schnellstens entschädigt werden! Die Verantwortlichen müssen endlich vor Gericht gestellt und zur Verantwortung gezogen werden ( ...) Der Konzern muss endlich unter demokratische Kontrolle gestellt werden“, hieß es in ihrer Presseerklärung.

Die diesjährige BAYER-Hauptversammlung war bereits die zweite, die der Konzern unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes komplett ohne Präsenz und rein online durchführte. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, die sich seit Jahrzehnten bemüht, den Protest direkt zum Vorstand hinzutragen, mit Kundgebungen und Demos auf der Straße und Protestbeiträgen in der eigentlichen Veranstaltung, stellte dies vor enorme Herausforderungen.

Von Marius Stelzmann

Im vergangenen Jahr konnte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) bereits Erfahrungen sammeln, wie eine virtuelle Hauptversammlung abläuft und wie ihr ein bedeutungsvoller, schlagkräftiger Online-Protest entgegenzusetzen ist, der die andere Seite der Konzernpolitik zeigt. Anders als im vergangenen Jahr war 2021 zudem von vornherein klar, dass BAYER die HV wieder online stattfinden lassen würde. Daher hatte die CBG genug Zeit, über ihre Kontakte Stimmen aus aller Welt für den Protest zu mobilisieren. Auch wertete die Coordination die Erfahrung von mehr als einem Jahr Pandemie für linke Protest-Bewegungen aus. Die Schlussfolgerung: Keine Online-Veranstaltung kann Protest in der realen Welt ersetzen. Ein Protest muss verantwortungsvoll und corona-sicher sein, aber er muss stattfinden. Die CBG wird sich nicht mit einem reinen Online-Protest zufriedengeben, sondern den Widerstand direkt vor die Haustüre von BAYER tragen. Dieses Jahr war dies wieder einmal die Konzernzentrale in Leverkusen.

Das Bündnis

Die Coordination kann sich dank ihrer langjährigen Arbeit auf zuverlässige Partner stützen, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeitet. Als da wären: Der DACHVERBAND DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, die ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT (AbL), das PESTIZID AKTIONS-NETWERK (PAN), die GESELLSCHAFT FÜR KINDER, DIE DURCH HORMONELLE SCHWANGERSCHAFTSTESTS GESCHÄDIGT WURDEN (ACDHPT), FRIDAYS FOR FUTURE, das COLLECTIF VIET-NAME DIOXINE, das GEN-ETHISCHE NETZWERK, die Initiative RISIKO PILLE, der VEREIN DER EHEMALIGEN HEIMKINDER SCHLESWIG HOLSTEIN, WIR HABEN DIE AGRARINDUSTRIE SATT!, POWERSHIFT e.V., das UMWELTINSTITUT MÜNCHEN, INKOTA, die Partei DIE LINKE, B90/DIE GRÜNEN, rmediabase, die CAMPANHA PERMANENTE CONTRA OS AGROTOXICOS E PELA VIDA, das NETZWERK DUOGYNON, HEJ!SUPPORT, IFOAM und viele mehr. Sie haben es auch dieses Jahr wieder möglich gemacht, die BAYER-Konzernverbrechen von allen Seiten zu beleuchten und von fast allen Kontinenten kritische Stimmen einzuholen, wofür ihnen der Dank der CBG gebührt

Die virtuelle HV

Wie bereits erwähnt: Die virtuelle Hauptversammlung ist eine besondere Herausforderung für KonzernkritikerInnen. BAYER hat seit 1982 nicht mehr die Deutungshoheit über die eigenen Hauptversammlungen. Denn jedes Jahr stellt die Coordination viele RednerInnen, stellt Gegenanträge und ruft zur Nicht-Entlastung des Konzernvorstandes auf. Das Modell der CBG hat überdies Schule gemacht: Heute finden sich auf vielen Hauptversammlungen Proteste und Gegenstimmen. Sowohl NGOs als auch aktivistische Jugendbewegungen wie FRIDAYS FOR FUTURE nutzen das Modell. Dennoch ist keine Hauptversammlung so wie die von BAYER: Denn die Konstanz, mit der die Coordination dranbleibt, das Ausmaß, in dem sie weltweiten Widerstand gegen diesen einen Konzern mobilisiert, sucht nach wie vor weltweit ihresgleichen. Dies ist dem Management wohlbekannt. Nach Wegen, die unerwünschte Konfrontation mit den Folgen der eigenen Konzernpolitik von der HV zu verbannen, sucht der Vorstand deshalb schon lange. Im Vorjahr, mitten in der Corona-Krise 2020, bot sich dem Konzern die Chance, das umzusetzen, was schon lange geplant, aber aufgrund der AktionärInnen-Rechte nie umzusetzen war: Eine virtuelle Hauptversammlung, völlig ohne Präsenz.

Mit dieser Maßnahme hatten die BAYER-Bosse jedoch abermals die Kraft des Widerstandes unterschätzt. Auf den öffentlichen Druck hin, den der Protest der CBG erzeugte, sah sich der Leverkusener Riese 2020 gezwungen, PR-gerechte Schein-Zugeständnisse zu machen, um eine demokratische Partizipationsmöglichkeit vorzuspielen. Hierzu gehörten durchsichtige Tricks wie das Versprechen, am Tag der HV selbst Protest-Tweets vom Konzern-Twitteraccount aus zu retweeten. Das war es aber auch schon. Ansonsten mussten Fragen, die AktionärInnen bzw. deren Bevollmächtigte vorher auf der Hauptversammlung selber stellen konnten, aufwändig vorher eingereicht werden. Zudem traf der Konzern eine Auswahl und nannte größtenteils nicht die Namen der FragestellerInnen. Aus den Augen selbst der üblichen, bereits kritikwürdigen AktionärInnendemokratie betrachtet, war die Hauptversammlung also ein Desaster und bekam dementsprechend eine schlechte Presse.

Da BAYER sich mit aller Kraft als progressiver, aufgeschlossener, zukunftsorientierter Konzern präsentieren möchte, musste also eine andere Lösung her, um den bequemen Umstand der virtuellen Hauptversammlung aufrechterhalten zu können. Darum trat der Konzern 2021 die Flucht nach vorn an und versuchte sich als aktionärInnendemokratischer Musterschüler zu inszenieren. Für partizipationswillige AktienhalterInnen gab es nun neben dem schriftlichen Einreichen von Fragen auch die Möglichkeit, Statements in schriftlicher und in Videoform einzureichen. Ein Modell, welches andere Konzerne teilweise noch nicht anbieten und BAYER helfen sollte, sich als Transparenz-Marktführer zu inszenieren.

Die Coordination denkt jedoch nicht daran, „Danke!“ zu sagen, wenn die üblichen Rechte für AktionärInnen immer noch nicht eingeräumt werden. Immer noch sind nämlich die Partizipationsmöglichkeiten im Vergleich zu denen der Präsenz-Hauptversammlung massiv eingeschränkt. Denn die schriftlich eingereichten Fragen kann der Vorstand bei der Präsentation aus dem Zusammenhang reißen und zusammenstreichen, wie er möchte. Auch die Namen von vielen Fragenden wurden wieder nicht genannt. Zu den kritischen Video-Statements nahm der Vorstand überhaupt keine Stellung. Anträge und Wahlvorschläge aus den Videos wurden nicht berücksichtigt. Zwar wurden die Videos in diesem Jahr im BAYER-Stream gezeigt, allerdings besteht keinerlei Rechtsanspruch, dass die eingesandten Videos auch veröffentlicht werden. Der Vorstand könnte diese also auch einfach unter den Tisch fallen lassen. Der Vorstand hat also endlose Möglichkeiten der Vorauswahl, was Kritik erschwert. Auf einer Präsenz-Hauptversammlung bestehen diese nicht. Die Rechte – insbesondere von Klein-AktionärInnen – bleiben also weiterhin substantiell eingeschränkt. Die Coordination hat dieses Vorgehen von BAYER in einer gemeinsamen Erklärung mit dem DACHVERBAND DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, PAN, WIR HABEN DIE AGRARINDUSTRIE SATT!, und dem GEN-ETHISCHEN NETZWERK kritisiert.

Parallel zu solchen Aktionen nutzt die Coordination natürlich alle Möglichkeiten, die sie hat, um den Protest auf die Hauptversammlung zu tragen. So reichte die CBG auch dieses Jahr wieder mehr als 200 schriftliche Fragen und Statements ein. Unsere BündnispartnerInnen von PAN, INKOTA, RISIKO PILLE, COLLECTIF VIETNAM DIOXINE und dem NETZWERK DUOGYNON sandten uns zudem Video-Statements, die dann auch in die virtuelle HV hineinflimmerten und den Vorstand mit seiner verbrecherischen Konzernpolitik konfrontierten.

Die Kundgebung

Die Kundgebung vergrößerte sich im Vergleich zum letzten Jahr erfreulicherweise. Trotz Corona-Krise konnte die CBG ca. 30 TeilnehmerInnen begrüßen. Überdies fuhren aktivistische LandwirtInnen der AbL mit Traktoren vor. In ihren Reden machten unsere BündnispartnerInnen von FRIDAYS FOR FUTURE, der AbL und der Linkspartei klar, dass das Bündnis nicht akzeptiert, dass BAYER mit der virtuellen HV Protest und Widerstand aussperrt.

Genau wie letztes Jahr war die Herausforderung des Live-Streams der Coordination, den international aufgestellten Protest auf ein streamtaugliches Programm zu bringen. Dieses Jahr waren Beiträge aus der ganzen Welt vertreten, die viele Aspekte der BAYER-Konzernpolitik beleuchtet haben. Wie im letzten Jahr auch kommentierte die CBG das Geschehen auf der Hauptversammlung des Leverkusener Multis direkt und ließ diesen Analysen Gespräche mit AktivistInnen folgen. Erster Interview-Partner war Sven Giegold, Europa-Abgeordneter der Grünen, der zu BAYERs Steuervermeidungsstrategien sprach. Er stellte die Studie der grünen Fraktion im Europa-Parlament vor, die sich dem Versuch des Unternehmens widmete, Steueroasen weltweit und in Deutschland selber auszunutzen. Die zweite Gesprächspartnerin, Charlotte Sammet, war eine Vertreterin von FRIDAYS FOR FUTURE. Sie erläuterte die klimapolitischen Ziele der Initiative und ließ keinen Zweifel daran, dass diese mit dem gegenwärtigen Produktionsmodell von BAYER nicht zu erreichen seien. Der letzte Gast im morgendlichen Live-Block war Tilman Massa vom DACHVERBAND DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, mit dem CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann über die virtuelle HV und die Möglichkeiten von kritischen AktionärInnen diskutierte, einen Konzern unter diesen Bedingungen mit seinen Missetaten zu konfrontieren.

Agent Orange

Weiter im Programm ging es dann mit den weltweiten Statements. Den Anfang machte die österreichische Fernsehköchin und EU-Parlamentarierin Sarah Wiener, die in einer flammenden Rede feststellte, dass die Zeit von BAYER abgelaufen sei. Daraufhin folgten Stimmen aus Vietnam. Das Land war während des Vietnam-Krieges mit dem von der jetzigen BAYER-Tochter MONSANTO produzierten Herbizid Agent Orange heimgesucht worden. Von den Folgen berichtete Dr. Thi Ngoc Phuong Nguyen: Sie hatte nach den Sprüheinsätzen mit dem Pestizid eine Totgeburt erlitten. Dieses Schicksal traf die ehemalige Vietcong-Guerillera Hong Nhut Dang gleich mehrmals. Auch Thi Phuong Nguyen war Agent Orange ausgesetzt, ihr Sohn kam mit Leukämie zur Welt.

Tú Qùynh-nhu Nguyen vom Collectif Vietnam Dioxine fand für das Verbrechen „Agent Orange“ deutliche Worte: „Der Einsatz von Agent Orange in Vietnam ist der größte Ökozid und die größte chemische Kriegsführung in der Geschichte gewesen.“ Neben dem Collectif Vietnam Dioxine nahmen auch Susan Tabbach von RISIKO PILLE, Wiebke Beushausen von INKOTA, Peter Clausing von PAN, Bettina Müller von POWERSHIFT e.V. und Andre Sommer vom NETZWERK DUOGYNON die Möglichkeit wahr, dem Konzern die Meinung zu sagen. Anschließend ging ein ganzer Block auf Sendung, der einen Einblick in eine Region ermöglichte, die einer der profitabelsten Absatzmärkte für BAYERs Glyphosat ist: Lateinamerika. Auch von hier berichteten Betroffene aus ihrem Alltag mit dem Gift. Elsa, eine Lehrerin aus einer ländlichen Gemeinde in Argentinien, in der Glyphosat als Unkrautvernichter überall präsent ist, erzählte von mehreren Fehlgeburten, die sie durch die permanenten Glyphosat-Ausbringungen erlitt. Auch in der lokalen Schule leiden viele Kinder an Erkrankungen, welche auf das Herbizid zurückzuführen sind. Petra, eine Lehrerin aus einer anderen Gemeinde, bestätigte die Befunde. Auch in ihrer Region habe sich das ganze Spektrum von Krankheiten, welche Glyphosat auslösen kann, gezeigt.

Im zweiten Live-Block redete Marius Stelzmann mit dem Grünen-Abgeordneten Harald Ebner weiter über das unglückselige Pestizid. Und die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch von DIE LINKE hielt in dem darauffolgenden Interview ganz klar fest: „BAYER ist nicht der Löser globaler Krisen, sondern trägt zu globalen Krisen bei!“ Als nächstes berichtete Jurek Vengels vom Münchner UMWELTINSTITUT von einem Prozess, mit welchem sich die Einrichtung nach ihrer Kritik am Pestizid-Einsatz in Südtirol, einem der größten europäischen Obstanbau-Gebiete, konfrontiert sah. Ein weiteres Interview gab Bettina Müller von POWERSHIFT, über deren Verbindungen uns die Statements der Glyphosat-Betroffenen aus Lateinamerika erreicht hatten.

Mit Kim Vo Dienh, einem Vertreter des COLLECTIF VIETNAM DIOXINE, das der CBG die Botschaften von Agent-Orange-Geschädigten zur Verfügung gestellt hatte, sprach Stelzmann über Tran To Nga, die in Paris einen Prozess gegen BAYER/MONSANTO führt. Danach berichtete Regisseurin Katja Becker über die Situation in Kenia. Sie hatte vor Ort die Dokumentation „The Food Challenge“ gedreht, welche die Folgen des Einsatzes von in der EU bereits verbotenen Pestiziden für die Landbevölkerung des Staates thematisiert. Becker äußerte aufgrund ihrer gesammelten Materialien die Vermutung, dass die fortgesetzte Produktion dieser Ackergifte bewusst im Hinblick auf Gebiete mit schwächeren Schutzverordnungen wie Kenia geschehe.

Der letzte Live-Block

Der letzte Live-Block ging um 16.00 Uhr auf Sendung. Der erste Gast hatte bereits einige Hauptversammlungserfahrung. Alan Tygel von der brasilianischen CAMPANHA PERMANENTE CONTRA OS AGROTOXICOS E PELA VIDA stellte klar, dass er vom Konzern nichts erwartete, da es diesem nur um Profit ginge. Sein Appell richte sich vielmehr an die deutsche und europäische Zivilgesellschaft, die BAYER und die deutsche Regierung unter Druck setzen sollten. Der nächste Interview-Partner war Günter Wulf, ein ehemaliges Heimkind, an dem als Kind gegen seinen Willen Medikamententests vorgenommen worden waren. Günter verbrachte mehrere Jahre in Dauersedierung durch Psychopharmaka; mit den Folgen hat er bis heute zu kämpfen. Er ist Teil des VEREINS DER EHEMALIGEN HEIMKINDER SCHLESWIG-HOLSTEINS und war auch bereits 2019 auf der Hauptversammlung von BAYER, um den Vorstand zur Rede zu stellen.

Als Reaktion auf deren Auftritt hatte der Global Player die ehemaligen Heimkinder eingeladen, in seinen Archiven in Leverkusen nach Belegen für die Verabreichung von BAYER-Medikamenten zu suchen. Und sie wurden fündig, wie uns Dr. Klaus Schepker, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Ulm, berichtete. Schepker legte dar, dass BAYER vom Leid der Heimkinder profitierte und in der Verantwortung sei, diese zu entschädigen und sich öffentlich zu seiner Verantwortung zu bekennen. Aus England zugeschaltet wurde der Coordination im Anschluss daran Marie Lyon. Marie ist selbst Geschädigte des hormonellen Schwangerschaftstests PRIMODOS (in Deutschland unter dem Namen DUOGYNON vermarktet). Ihr Kind kam ohne linken Unterarm zur Welt. Marie hatte daraufhin zusammen mit anderen Betroffenen die ACDHPT gegründet, die GESELLSCHAFT FÜR KINDER, DIE DURCH HORMONELLE SCHWANGERSCHAFTSTESTS GESCHÄDIGT WURDEN. Sie forderte BAYER auf, die überwältigenden wissenschaftlichen Beweise für die verheerende Wirkung des Präperats zu akzeptieren und Entschädigungszahlungen zu leisten. Der Konzern habe mit hormonellen Schwangerschaftstests überall auf der Welt Milliardenprofite erwirtschaftet, nun müsse er die Verantwortung für die Folgen übernehmen, so Lyon. Nina Holland von der NGO CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (CEO) stellte im folgenden Interview die Lobby-Praktiken BAYERs dar. Dann warnte Alexandra Caterbow vor den Gefahren von endokrinen Disruptoren – hormon-ähnlichen Stoffen, die unter anderem in Pestiziden von BAYER & Co. stecken.

Mit einem flammenden Abschluss-Statement von CBG-Vorstand Axel Köhler-Schnura, der die vielen verschiedenen BAYER-Verbrechen in die Unternehmensgeschichte einordnete, kam der Live-Online-Protest dann zum Abschluss. Die Coordination blickt zurück auf ein weiteres Jahr mit stark eingeschränktem leibhaftigen Protest auf der Straße – und mit einem virtuellen Protest, der größer und internationaler ausfiel als 2020. Und es ist klar: Wir bleiben dran …

Im letzten Jahr hatte der Agro-Riese BAYER als erstes DAX-Unternehmen die Ungunst der Stunde genutzt, um seine Hauptversammlung rein online abzuhalten. Als „digitaler Pionier“ feierte er sich selbst dafür. Die Pioniertat bestand jedoch einzig darin, mit dieser Flucht ins Internet die Konzern-KritikerInnen auszusperren. Dementsprechend groß war die Empörung. Darum gelobte das Unternehmen nun Besserung. Aber Nennenswertes kam dabei nicht heraus, dazu hatte das Unternehmen auch 2021 wieder viel zu viel zu verbergen.

Von Jan Pehrke

Selbstbeweihräucherung musste sich BAYER-Chef Werner Baumann in seiner diesjährigen Eröffnungsrede zur Hauptversammlung erst einmal verkneifen. Der Konzern legte nämlich eine desaströse Bilanz vor. Die gnadenlose Profit-Jagd ohne Rücksicht auf Verluste wirkte sich erstmals auch auf die Geschäftszahlen aus. Die vielen Rechtsfälle, die aus Klagen von Geschädigten seiner Produkte erwachsen, zwangen das Unternehmen zu „Sonderaufwendungen“ in Höhe von rund 13 Milliarden Euro. Das führte beim Konzern-Ergebnis zu einem saftigen Minus von 10,5 Milliarden Euro. Ein Großteil der Rückstellungen wegen „rechtlicher Risiken“ entfallen dabei auf Glyphosat. Aber die „Rechtskomplexe“ betreffen längst nicht nur dieses von der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestufte Herbizid. Das Ackergift Dicamba, die Industrie-Chemikalie PCB und die Sterilisationsspirale ESSURE beschäftigen die Gerichte ebenfalls.

„Ich möchte direkt zu Beginn die Dinge beim Namen nennen“, hob der Vorstandsvorsitzende deshalb an und gestand „die enttäuschende Entwicklung unseres Aktien-Kurses“ ein. „Damit können wir nicht zufrieden sein“, hielt Baumann fest und ließ auch keine Ausreden wie Sonderbelastungen oder Währungseffekte gelten. „Wir tragen die Verantwortung – und zwar ohne Wenn und Aber“, konstatierte er und versicherte den AktionärInnen: „Wir wollen ihr Vertrauen wieder zurückgewinnen. Dafür arbeiten wir sehr hart.“

Aggressives Wachstum

Damit war die Übung in Demut allerdings schon wieder vorbei. Da in den ersten Monaten des Jahres viel Geld in die Kasse geflossen war, hatte Baumann nunmehr Oberwasser. „Das Marktumfeld hat sich inzwischen deutlich gebessert. Der erhebliche Nachfrage-Anstieg bei Agrar-Produkten hat zu steigenden Preisen geführt“, konstatierte er und sah den Konzern auf dem richtigen Kurs – trotz oder gerade wegen Corona: „Denn eins hat uns die Pandemie gelehrt: Es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit und die Ernährung der Menschen.“ Der Beitrag des Leverkusener Multis dazu fiel bei Licht besehen allerdings bescheiden aus und beruhte auf Panik-Käufen. Viele VerbraucherInnen vermeinten sich nämlich mit den Nahrungsergänzungsmitteln von BAYER gegen Corona wappnen zu können und verhalfen diesem Produkt-Segment deshalb zu einem Umsatz-Plus von 23 Prozent. Ansonsten war nicht viel. Die zweite Karriere der Malaria-Arznei Chloroquin als Mittel gegen Covid-19 endete im letzten Jahr kläglich, schon bevor sie recht begann. So blieb dem Unternehmen nur die Rolle einer verlängerten Werkbank für den Impfstoff-Entwickler CUREVAC. Und satt werden die Menschen auch nicht durch den Leverkusener Multi. Seine Ackerfrüchte landen nämlich ganz woanders: in den Tierfutter-Trögen und Tanks. Aus diesem Grund litt die Agrar-Sparte unter der wegen Corona eingeschränkten Mobilität. Einen „geringeren Bedarf an Bio-Kraftstoffen“ beklagte Werner Baumann vielsagend.

Nicht fehlen darf in seinen Reden stets der Science-Fiction-Part, wird doch an den Börsen vornehmlich die Zukunft gehandelt. Bei der Forschung wähnte der Große Vorsitzende BAYER dementsprechend ganz weit vorne und just an der Stelle operierend, wo der inzwischen verstorbende APPLE-Gründer Steve Jobs künftig Durchbrüche erwartet, nämlich „an der Schnittstelle von Biologie und Technologie“. Als Beispiele für solche Leverkusener „Bio-Revolutionen“ nannte er die Gentechnik 2.0 mit CRISPR & Co. sowie die Arbeiten zum menschlichen Mikrobiom.

In der anschließenden Rede vom Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Winkeljohann war dann von Bußfertigkeit trotz der beeindruckenden Schadensbilanz des Konzerns überhaupt nichts mehr zu spüren. „Ihre Gesellschaft, die BAYER AG, hat sehr gute Voraussetzungen, ein wertstarkes Unternehmen zu werden“, versicherte er den AktionärInnen: „Wie dargestellt stehen aggressives Wachstum, Ertrags- und Wertsteigerung im Zentrum unserer Aktivitäten.“

Alle Fragen offen

Dann begann das, was in vorpandemischem Zeiten „Aussprache“ hieß. War es schon damals so recht keine, dann galt dies nun erst recht für die Online-Hauptversammlung. „Werner Baumann kann froh sein, dass die BAYER-Hauptversammlung am Dienstag nur virtuell stattfindet. Sonst müsste sich der Vorstandschef stundenlang einem Sperrfeuer stellen“, bemerkte die Rheinische Post treffend. „BAYER im Monolog“ – damit wäre treffend charakterisiert, was sich stattdessen an dem 27. April in dem Riesenstudio mit den fünf BAYER-Vorständen allein auf weiter Flur, flankiert nur von einem Notar, abspielte.

Same procedure as last year also. Allerdings gab es ein paar Neuerungen, denn die Flucht des Global Players ins Internet hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Hauptversammlungsregelungen des „Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie“, an denen die Konzerne kräftig mitgeschraubt hatten, erlaubten den Aktien-Gesellschaften, viele AktionärInnen-Rechte einzuschränken. So ließ der Leverkusener Multi im letzten Jahr keine Reden zu, sondern nur noch noch Fragen. Noch nicht einmal die Namen der FragestellerInnen nannte er. Und damit fehlte das Wesentliche. Es macht eben einen fundamentalen Unterschied, ob etwa eine Medikamenten-Geschädigte vor das Mikrofon tritt, ihre Leidensgeschichte erzählt und am Schluss fragt, wann BAYER die betreffende Arznei endlich vom Markt zu nehmen gedenkt, oder ob es einfach heißt: „Eine Aktionärin fragte nach dem Produkt DUOGYNON.“

Nach der massiven Kritik von Seiten der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG), des DACHVERBANDES DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, aber auch der „Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapier-Besitz“, gelobte Werner Baumann diesmal Besserung. Er bekundete, der Konzern habe das „Feedback aufgenommen“ und „mehr interaktive Elemente eingebaut“. Das Rede-Recht wollte er seinen AktionärInnen zwar immer noch nicht zugestehen, jedoch konnten diese Video-Statements abgeben. Auch durften die AktienhalterInnen nun wenigstens Nachfragen stellen, wenn der Global Player ihrer Meinung nach Antworten schuldig geblieben war.

Allerdings wollte der Gentech-Gigant die einzelnen Fragen immer noch nicht konkreten Personen oder Gruppen zuordnen. Er stellte die Fragen vielmehr zu bestimmten Blocks zusammen, beantwortete sie in einem Aufwasch und führte zu Beginn alle FragestellerInnen gemeinsam auf. „Wir kommen jetzt zum nächsten Themen-Komplex ‚Strategie’, und hier haben uns Fragen von folgenden Aktionärinnen und Aktionären erreicht: Marc Tüngler von der ‚Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapier-Besitz’ (DSW), Hendrik Schmidt von DWS INVESTMENT, Janne Werning von UNION INVESTMENT, Ingo Speich von DEKA INVESTMENT, COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und ihnen nahestehenden Personen und Organisationen ...“, so hörte sich das dann an. Und bisweilen war es unmöglich, in der langen Antwort auch nur den Part zu identifizieren, welcher die CBG betraf, weil die Vorstände die Fragen oft in ihren eigenen Worten wiedergaben. Nur wenn es hieß: „Eine Frage unterstellt, dass ...“, bestand kein Zweifel daran, dass die Coordination oder „ihr nahestehende Personen und Organisationen“ sie gestellt hatten. Dementsprechend hielt sich der Informationswert der ManagerInnen-Verlautbarungen für Außenstehende in Grenzen.

Zudem ließ der Konzern nicht wenige Fragen unter den Tisch fallen und verweigerte viele Auskünfte, z. B. darüber, wie viel Geld er jeweils in konventionelle und gentechnologische Pflanzenzüchtungsprojekte steckt. Aus „Wettbewerbsgründen“ wollte er dazu ebenso wenig etwas sagen wie zu den Entwicklungskosten für die Gen-Scheren im Vergleich zur Gentechnik 1.0 sowie zu den Geschäften mit seiner Gentech-Baumwolle: „Bezüglich der Bt-Baumwolle bitten wir um Verständnis, dass wir Verkaufszahlen auf Produkt-Ebene nicht ausweisen.“ Wie viel Kohlendioxid bei der extrem energie-intensiven Herstellung des Glyphosat-Vorprodukts Phosphor im US-amerikanischen Soda Springs anfällt, behielt das Unternehmen ebenfalls für sich. „Wir erheben die Emissionen von einzelnen Standorten nicht“, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Und auch zum Stand der Dinge bei den Ermittlungen in Sachen „IBEROGAST“ – die Kölner Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung nach, weil eine Patientin nach der Einnahme des Magenmittels verstarb – äußerte sich der BAYER-Chef nicht. „Wir bitten (...) um Verständnis, dass wir zu laufenden rechtlichen Verfahren keine Angaben machen“, so Baumann, um dann doch ein Plädoyer für die Arznei zu halten: „IBEROGAST ist ein bewährtes, wirksames und auch sicheres Medikament. Dies ist durch eine Anzahl von klinischen Studien und Anwendungsbeobachtungen belegt.“

Auch zu seinen anderen umstrittenen Produkten stand der Gentech-Gigant in Treue fest. „Die von nationalen und internationalen Zulassungsbehörden durchgeführten Bewertungen haben ergeben, dass Glyphosat bei sachgerechtem Einsatz sicher und nicht krebserregend ist“, beschied der Große Vorsitzende. Die Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) – eine Gen-Technologie, die in dem neuen Labor-Mais der SMARTSTAX-Produktlinie zur Anwendung kommt, um die Pflanze vor dem Maiswurzelbohrer zu schützen – hält der Konzern ebenfalls für sicher. Der Initiative TESTBIOTECH zufolge kann die Ribonukleinsäure zwar mit der Darmflora von Mensch und Tier interagieren, in den Blutkreislauf gelangen und sogar in die Steuerung von Genen eingreifen, aber BAYER ficht das an. „Uns liegen keine verlässlichen wissenschaftlichen Nachweise dafür vor, dass die sachgerechte Anwendung von Produkten mit einer Wirkungsweise auf RNAi-Basis zu negativen Effekten führt“, konstatierte der Agrar-Vorstand Liam Condon. Das Hormon-Mittel DUOGYNON, das die jetzige BAYER-Tochter SCHERING bis 1978 auch unter dem Namen PRIMODOS als Schwangerschaftstest vermarktete, obwohl es katastrophale Folgen für Neugeborene hatte, erhielt ebenfalls die Absolution des Unternehmens. „BAYER schließt PRIMODOS bzw. DUOGYNON nach wie vor als Ursache für embryonale Missbildungen aus“, bekundete Pharma-Vorstand Stefan Oelrich.

Krokodilstränen

Darum beließ der Konzern es den Betroffenen gegenüber stets dabei, Betroffenheit zu heucheln: „Das Schicksal von Menschen, die infolge von körperlicher Behinderung täglich zu kämpfen haben, tut uns sehr leid.“ Einem ehemaligen Heimkind, das in den 1960er Jahren als Versuchskaninchen für BAYER-Psychopharmaka herhalten musste, antwortete Oelrich: „Dass Ihre eigenen Erfahrungen in diesem Zusammenhang so schlecht sind und Sie und andere Menschen darunter bis heute leiden, das bedauere ich sehr.“ Er wusste zwar auch nicht mehr zu sagen, warum diese Tests damals gemacht wurden, aber eines konnte er auf jeden Fall ausschließen: „eine missbräuchliche Durchführung von Prüfungen oder Studien mit diesen Produkten durch unser Unternehmen“.

Und auch für die 78-jährige Tran To Nga, die im Vietnam-Krieg durch das Versprühen von Agent Orange massive gesundheitliche Schäden erlitten hatte und deshalb zurzeit vor einem französischen Gericht von der jetzigen BAYER-Tochter MONSANTO Schadensersatz fordert, blieb nur eine Beileidsbekundung. „Obwohl wir Frau Tran To Nga großes Mitgefühl entgegenbringen, glauben wir, dass es zahlreiche Gründe gibt, die die Abweisung dieses Falles rechtfertigen.“ Auf die Frage der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG), ob der Konzern den Einsatz von Agent Orange als Kriegsverbrechen einschätzt, antwortete Agrar-Chef Liam Condon derweil: „MONSANTO und andere Hersteller haben Agent Orange im Auftrag der US-Regierung hergestellt. Die US-Regierung legte strenge Bedingungen für die Produktion von Agent Orange fest und entschied, ob, wann, wo und wie das Mittel eingesetzt wurde. Uns steht es nicht zu, Jahrzehnte nach Ende des Vietnam-Konflikts die politischen und militärischen Handlungen der damaligen Konflikt-Parteien völkerrechtlich zu bewerten.“ Was er dann aber doch tat: „Kein Gericht hat festgestellt, dass die Hersteller durch die Produktion des Entlaubungsmittels für den Kriegsgebrauch der US-Regierung gegen das Völkerrecht verstießen. Die US-Gerichte wiesen diese Anschuldigungen ausdrücklich zurück und kamen zu dem Schluss, dass die Hersteller nicht für Schadensersatz-Ansprüche haften müssen.“ Die keineswegs nur passive Rolle, die MONSANTO beim „Herbicidal warfare“ spielte, verschwieg er dabei wohlweislich: Das Unternehmen hatte sich bereits seit 1950 im regen Austausch mit der Chemiewaffen-Abteilung des Militärs über die Kriegsverwendungsfähigkeit des Mittels befunden.

Angesichts der desaströsen Schadensbilanz der BAYER-Produkte wollte die CBG wissen, warum der Konzern seine Geschäftspolitik nicht radikal ändert und die Sicherheit seiner Erzeugnisse sorgfältiger prüft. Aber Werner Baumann sah keine Defizite in diesem Bereich und folglich auch keinen Anlass zu einem Strategie-Wechsel: „Die Sicherheit der Anwendung unserer Produkte ist uns ein zentrales Anliegen und ein sehr hohes Gut. Im Rahmen der Produkt-Entwicklung prüfen wir gemäß geltender regulatorischer Anforderungen und teilweise weit darüber hinaus gehend die Sicherheit unserer Produkte auf das Genaueste.“

Keine Reue

Auch ansonsten zeigte sich der Global Player nur wenig reumütig. Trotz der ganzen Glyphosat-Klagen und der schwachen Erträge der zusammengelegten Agrar-Sparten von BAYER und MONSANTO verteidigte Baumann die Akquisition: „An der langfristigen strategischen Logik des Zusammenschlusses hat sich (...) nichts geändert. Der Ansatz, unser Cropprotection-Geschäft vollständig vertikal zu integrieren mit dem führenden Anbieter von Saatgut und so zum führenden Anbieter in diesem Bereich zu werden, ist weiterhin überaus valide.“ Das Vorgehen, in den Staaten des globalen Südens Pestizide zu vertreiben, die in der Europäischen Union wegen ihrer Gefährlichkeit keine Zulassung (mehr) haben, rechtfertigte das Unternehmen ebenfalls. „Richtig ist, dass wir in einigen Ländern Pflanzenschutzmittel vertreiben, die in der EU nicht zugelassen sind. Dies ist aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der landwirtschaftlichen Praxis auch nicht überraschend und sagt nichts über die Sicherheit der jeweiligen Pflanzenschutzmittel aus“, so Condon. Im Übrigen seien umgekehrt auch viele Ackergifte, die etwa in Brasilien keine Genehmigung hätten, in der EU zugelassen, betonte er allen Ernstes. Die Aktien-Gesellschaft machte auch keine Anstalten, von dieser Politik der doppelten Standards abzurücken. Allein in Brasilien verkauft das Unternehmen zwölf hierzulande nicht genehmigte Ackergifte und in Südafrika sieben. Zumindest eines von ihnen – Carbendazim – will es in Zukunft nicht mehr vermarkten. Die Coordination fragte deshalb, ob der Konzern noch weitere Ausmusterungen plant. Das verneinte der Cropscience-Leiter jedoch. „Wir treffen kontinuierlich Entscheidungen über unsere Produkte auf der Basis von Sicherheitsaspekten aber auch von anderen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Erwägungen für Landwirte. In diesem Kontext bestehen derzeit keine Absichten, die genannten Wirkstoffe aus den Märkten zu nehmen“, führte der Ire aus.

Kritik an seinem Steuergebaren wies der Leverkusener Multi ebenfalls zurück, obwohl er nach einer Studie der Grünen im Europa-Parlament in den letzten zehn Jahren durch kreative Buchführung rund drei Milliarden Euro an Abgaben sparte. Damit nicht genug, trat der Global Player durch die Verlagerung seiner Patent-Abteilung ins nordrhein-westfälische Steuer-Paradies Monheim auch noch einen gnadenlosen Unterbietungswettbewerb der Kommunen los. In dessen Folge senkte BAYERs Stammsitz Leverkusen 2019 die Sätze drastisch. Der Konzern jedoch war sich an diesem 27. April keiner Schuld bewusst. „Wir begrüßen alle Bemühungen der Stadt Leverkusen für einen wettbewerbsfähigen Standort“ erklärte Finanzvorstand Wolfgang Nickl frank und frei. Der Manager räumte auch ein, dass der Global Player dabei ein Wörtchen mitredete: „Bei allen wichtigen Kommunen stehen wir im regelmäßigen Austausch mit den jeweiligen Kämmerern.“ So wusste das Unternehmen schon früh über die Pläne der Stadt Bescheid. Das wurde „dann auch im Rahmen aktueller Restrukturierungsprojekte berücksichtigt“, so Nickl, und führte zur Rückverlagerung einiger Unternehmensteile nach Leverkusen.

Klartext

Mit den von der CBG eingereichten Fragen konnte der BAYER-Konzern so einiges anstellen: Sie ganz wegfallen lassen, sie in seinen eigenen Worten so wiedergeben, dass ihr kritischer Gehalt verschwand, sie kaltstellen, indem sie gemeinsam mit denen der Investment-Gesellschaften beantwortet wurden oder „aus Wettbewerbsgründen“ nicht auf sie eingehen. Überdies behielt der Agrar-Riese in jedem Fall das letzte Wort.

Mit den Video-Statements war ein solcher Umgang nicht möglich. Sie erlaubten es den AktivistInnen, Sachverhalte – wenn auch nur zwei Minuten lang – im Zusammenhang darzustellen und Tacheles zu reden. Und davon machten alle ausgiebig Gebrauch. Wiebke Beushausen von INKOTA und Peter Clausing vom PESTIZID AKTIONS-NETZWERK prangerten den Export von Pestiziden, die in der EU nicht zugelassen sind, in die Länder des Südens an. Bettina Müller von POWERSHIFT schilderte die drastischen Folgen der Sprüh-Einsätze mit Glyphosat in Lateinamerika. „In Argentinien beispielsweise liegt die Zahl der an Krebs erkrankten Menschen in Dörfern, die aus der Luft mit Glyphosat & Co. besprüht wurden, viermal über dem Landesdurchschnitt“, so Müller. Sa-scha Gabizon von WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE (WECF) machte auf die Gefahr durch hormon-ähnlich wirkende Chemikalien aufmerksam, zu denen für nicht wenige WissenschaftlerInnen auch Glyphosat zählt. Brigitte Hincha vom Vorstand der Coordination thematisierte derweil das von Glyphosat beförderte Artensterben, und das tat ihr CBG-Kollege Simon Ernst ebenfalls. „Profit kann nicht das Prinzip sein, nach dem die Ernährung und die Landwirtschaft sich zu organisieren hat“, lautete seine Schlussfolgerung. CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann nahm zu dem Prozess Stellung, den die „Agent Orange“-Geschädigte Tran To Nga in Frankreich gegen die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO führt, und Tú Qùyh-nhu Nguyen von der Initiative COLLECTIF VIETNAM DIOXINE konfrontierte Baumann & Co. in diesem Zusammenhang mit der Frage: „Will der BAYER-Vorstand endlich Verantwortung übernehmen und einer gerechten Entschädigung aller Geschädigten von Agent Orange nachkommen?“ Ebendies forderte Andre Sommer in Sachen „DUOGYNON“ und Susan Tabbach in Sachen „YASMINELLE“, einem Verhütungsmittel BAYERs mit erhöhtem Thrombose-Risiko. Der Autor dieser Zeilen resümierte schließlich in seinem Statement: „Die Bilanz des BAYER-Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 ist desaströs – in sozialer Hinsicht, in juristischer Hinsicht, in gesellschaftlicher Hinsicht, in ökologischer Hinsicht und sogar in ökonomischer Hinsicht.“ Folgerichtig appellierte er am Schluss seiner Ausführungen an die AktienhalterInnen, gegen die Entlastung des Vorstands zu stimmen.

Bilanz

20.000 Gegenstimmen von kritischen AktionärInnen hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN schon vor der Hauptversammlung einsammeln können. Das „Schwarzbuch BAYER“, das die CBG dann in der Veranstaltung selbst präsentierte, dürfte die Zahl noch einmal um einiges erhöht haben. Sieben Gegenanträge, elf Video-Statements, vier schriftliche Stellungnahmen und über 200 Fragen – nicht nur von der CBG, sondern auch von TESTBIOTECH, RISIKO-PILLE, DUOGYNON-Geschädigten, OXFAM, dem GEN-ETHISCHEN NETZWERK, DER ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT E.V., DER AURELIA STIFTUNG und dem BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ – boten nämlich mächtig Stoff zur Meinungsbildung. Zudem wechselte mit DEKA INVESTMENT auch ein großer Vermögensverwalter ins Lager der Nein-SagerInnen. Am Ende des Tages fanden sich deshalb dort mehr als 50 Millionen Aktien wieder: 9,92 Prozent lehnten die Entlastung des Vorstandes ab. BesitzerInnen von noch einmal über 20 Millionen Aktien enthielten sich, und gegen die Entlastung des Aufsichtsrates stimmten 7,42 Prozent. Ein deutlicher Ausdruck dessen, dass auch ein Teil der AktionärInnen auf der Seite der Gesundheit, der Umwelt, der Menschenrechte und der sozialen Rechte steht und gegen die Geschäftspolitik BAYERs Stellung bezieht.

CBG-Urgestein Axel Köhler-Schnura zog am Ende dieses Resümee der zweiten Online-Hauptversammlung des Leverkusener Multis: „Es ist sehr, sehr beschämend, mit welcher Heuchelei da heute die Verantwortlichen im Konzern ihr Beileid, ihr Mitleid mit den Opfern ausgedrückt haben, aber gleichzeitig in aller Härte an den Standpunkten festgehalten haben. Nämlich: ‚Glyphosat muss auf dem Markt bleiben’ (...) Agent Orange, Steuerflucht: alles bestens, alles super, alles toll! Unschuld, Unschuld, Unschuld (...) Dieser Widerspruch fiel am heutigen Tag jedem, der das verfolgt hat, direkt ins Auge.“⎜

Abstimmungsergebnisse

Gewinnverwendung

Nein-Stimmen 1,6 Mio. 0,3 %

Entlastung Vorstand

Nein-Stimmen 50 Mio. 9,92 %

Entlastung Aufsichtsrat

Nein-Stimmen 37 Mio. 7,42 %

Die Abstimmungen auf Hauptversammlungen von Konzernen wer-den bestimmt von wenigen Groß-aktionärInnen (Ultrareiche, Investmentfonds, Banken etc.). Sie besitzen bis zu 90 und mehr Prozent aller Aktien und haben so viele Stimmen, wie sie Aktien besitzen.

Die mehreren hunderttausend Klein-aktionärInnen bei BAYER halten zusammen lediglich fünf bis zehn Prozent aller Aktien. Entsprechend beachtlich sind die Abstimmungsergebnisse.

Die Kritischen AktionärInnen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatten zur Gewinnverteilung, zur Nicht-Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und zur Wahl alternative Anträge gestellt. Der Erfolg dieser Anträge wird deutlich an den Gegenstimmen zu den Anträgen des Vorstands.

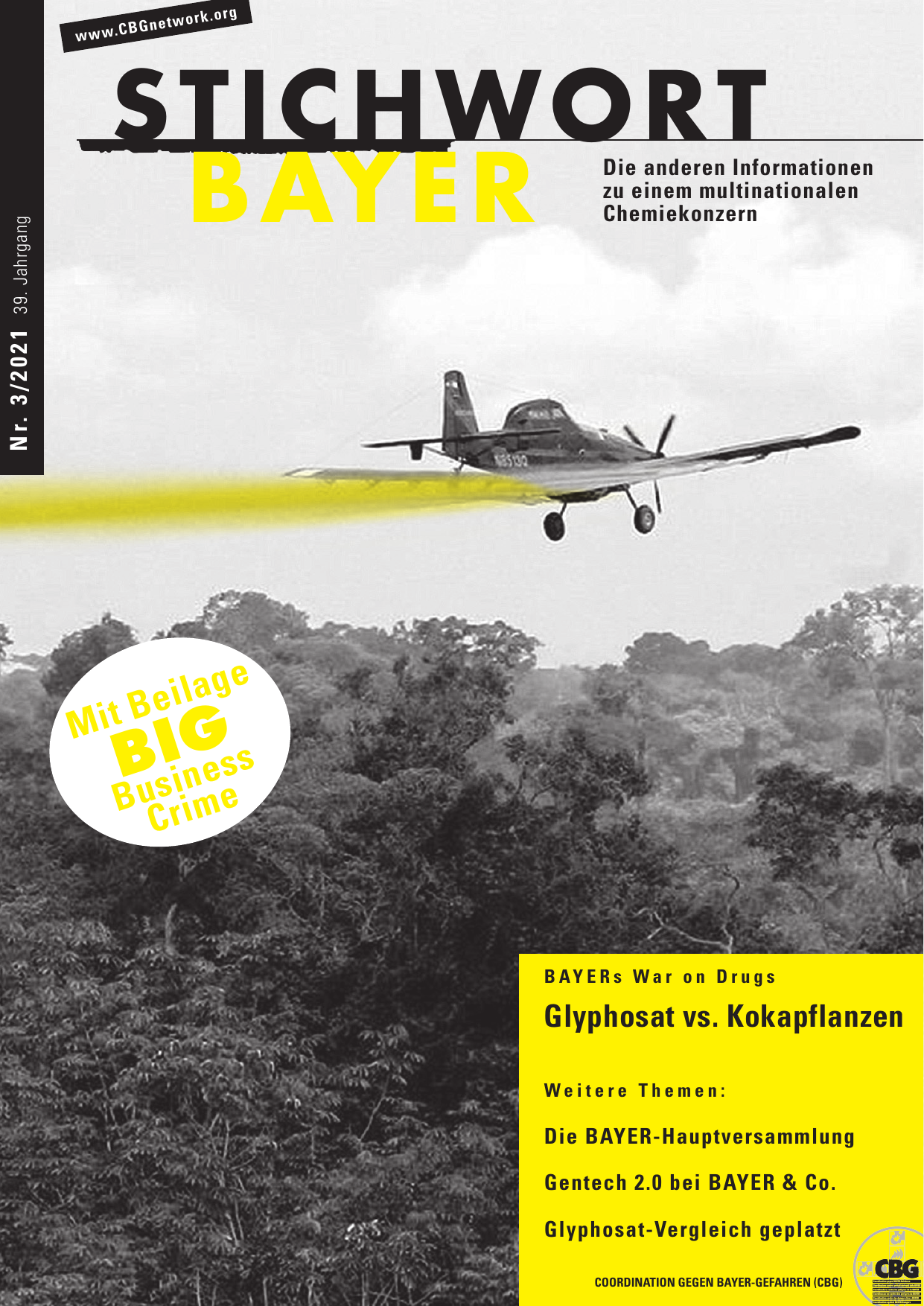

„War on Drugs“ mit Glyphosat

Der kolumbianische Präsident Iván Duque plant, die im Jahr 2015 von seinem Amtsvorgänger gestoppten Flugzeug-Sprüheinsätze mit Glyphosat zur Zerstörung von Koka-Pflanzen wieder anlaufen zu lassen. Dabei fällt die Bilanz des Chemie-Krieges gegen die Droge verheerend aus, sowohl in gesellschaftlicher und sozialer als auch in gesundheitlicher und ökologischer Hinsicht. Entsprechend groß ist der Protest im Land.

Von Jan Pehrke

Im Jahr 2015 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. Das blieb nicht ohne Folgen. In Nordamerika gingen bei den Gerichten die ersten Entschädigungsklagen ein, und auch in Südamerika tat sich etwas. Der damalige kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos beendete den Einsatz des Herbizids als Waffe im „War on Drugs“. „Die Empfehlungen und Studien, die vom Gesundheitsministerium überprüft wurden, zeigen deutlich: dieses Risiko existiert“, sagte er mit Verweis auf die WHO-Entscheidung und stoppte das Versprühen des Mittels per Flugzeug (1).

Seit 1986 hatte es zur Ausräucherung der Pflanzungen Verwendung gefunden. Begonnen hatte der „chemical warfare“ gegen den Koka-Anbau sogar schon 1978, aber so richtig große Dimensionen nahm er erst ab dem Jahr 2000 an. Da startete Kolumbien mit „freundlicher Unterstützung der US-Regierung“ den milliarden-schweren „Plan Colombia“ und mit ihm die Glyphosat-Flüge. Gegen den illegalen Anbau von Rauschmitteln richtete sich der Plan allerdings bloß vordergründig. „Die Fokussierung auf Counternarcotics war nur die Basis dafür, eine partei-übergreifende Unterstützung zur Finanzierung des Programms im US-Kongress zu erhalten, weil einige Mitglieder des Kongresses – das abschreckende Beispiel ‚Vietnam’ vor Augen – einer Verwicklung in Aufstandsbekämpfung kritisch gegenüberstanden“, spricht ein Kongress-Bericht aus dem Jahr 2019 Klartext (2). Auch für Dario Azzelini war der „Plan Colombia“ von Anfang an eine Strategie zur Bekämpfung der Guerilla-Gruppen. Zum Beleg führt er unter anderem eine Aussage des US-Generals Charles Wilhelm an. „Die kolumbianischen Streitkräfte sind nicht mehr in der Lage, den Vormarsch der Aufständischen aufzuhalten. Kolumbien braucht dringend unsere Hilfe“, hatte der Militär vom U.S. South Command Alarm geschlagen (3).

„Narco-Guerilla“

Im Fokus stand dabei vor allem die FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Diese finanzierte sich zwar wirklich zu einem guten Teil über das Kokain, das jedoch taten die Paramilitärs auch, ohne deshalb Aktionen fürchten zu müssen, während die KämpferInnen der ELN (Ejército de Liberación Naciona) wiederum kaum auf Schonung hoffen durften, obwohl sie Drogen-Geschäfte ablehnten.

Für die FARC aber erfanden die USA den Begriff der „Narco-Guerilla“, mit dessen Hilfe sie den Krieg gegen die Drogen zu einem Krieg gegen die Rebellen machen konnten. Ein Vertreter des State Department charakterisierte das Vorgehen folgendermaßen: „Das ist das kolumbianische Modell. Wir haben das Militär nicht im aktiven Dienst in Kolumbien im Einsatz – aber wir haben Militär-Hilfe, die sich als bemerkenswert nützlich dabei erwiesen hat, die kolumbianische Armee und Luftwaffe zu Einsätzen gegen Drogen-Ziele zu bewegen. Und wenn sie dabei auch die FARC angreifen, die Drogenlabors bewacht, hilft das der Polizei, die Labors anzugreifen (4).“ Bei einem Großteil der zehn Milliarden Dollar, welche die Vereinigten Staaten von 2000 bis 2015 in den lateinamerikanischen Staat pumpten, handelte es sich um eine solche Militär-Hilfe. So bauten tausend US-Offiziere fünf Elite-Bataillone mit auf, „um den Süden des Landes wiederzuerobern“, wie die damalige US-Außenministerin Madelaine Albright es ausdrückte (5). Wegen dieser Ausrichtung zögerte die Europäische Union zunächst, den „Plan Colombia“ zu unterstützen, sagte dann aber doch 300 Millionen Euro zu – bestimmt allein zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten. In denen sah der Journalist Maurice Lemoine allerdings nur einen „höchst willkommenen Rauchvorhang“ für die militärischen Operationen (6).

Die „Einsätze gegen Drogen-Ziele“ erfolgten dabei in hoher Frequenz. Von 2000 bis 2015 versprühten Flugzeuge auf einer Fläche von fast 1.700.000 Hektar Glyphosat. Überdies rieselte es in einer erhöhten Dosierung herab. Die Konzentrationen lagen bis zum 26-Fachen über dem üblichen Maß. Zudem wurde dem Mittel mit Cosmo-Flux noch ein Wirkungsverstärker zugesetzt, der die Giftigkeit um den Faktor acht steigerte. Damit nicht genug, gingen die PilotenInnen mit aller Gründlichkeit vor und flogen dieselben Felder mehrmals an. Aus diesen Gründen stoppte ein kolumbianisches Gericht die Sprüh-Flüge bereits im August 2001. Das Verbot hatte allerdings nicht lange Bestand. Die US-Botschafterin in Kolumbien, Ann Patterson, intervenierte und drohte mit einem Entzug der Hilfsgelder. Deshalb kassierten die Richter das Urteil bereits nach elf Tagen wieder, und die Glyphosat-Ausbringung zog sich noch bis zum Jahr 2015 hin.

Die Bilanz fällt, sowohl was die Wirkungen als auch, was die Nebenwirkungen betrifft, desaströs aus. Die Überdosis Chemie verwüstete zwar viele Felder, aber zu einer nachhaltigen Dezimierung der Koka-Ernten führte das nicht. Zahllose Landwirte brachen in andere Gegenden auf und legten dort neue Pflanzungen an. So breitete sich der Anbau nach und nach im ganzen Land aus. Oftmals siedelten sich die Bauern und Bäuerinnen dabei in Urwald-Gebieten an und schafften sich durch Abholzungen neuen Ackergrund, was verheerende Folgen für das Klima und die Biodiversität hatte.

Gesundheitsrisiken

Am schlimmsten aber sind die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. So kam beispielsweise eine Untersuchung der „Universidad de los Andes“, die sich auf drei medizinische Gebiete konzentrierte, zu alarmierenden Befunden. „Die Ergebnisse zeigen, dass die Exposition gegenüber dem Herbizid, das bei Sprühkampagnen aus der Luft verwendet wird, die Anzahl der Arztbesuche im Zusammenhang mit dermatologischen und atemwegsbedingten Erkrankungen sowie die Anzahl der Fehlgeburten erhöht“, resümieren die Wissenschaftler (7).

Das war auch in dem 200-Seelen-Dorf Santa Inés der Fall, das im Kolumbianischen Massiv am Fuße des „Cerro de Lerma“ liegt. „Ich war da oben, als sie gesprüht haben, und ich habe Wasser getrunken. Ich war im siebten Monat schwanger, jetzt habe ich mein Kind verloren“, klagte etwa eine Frau dem Journalisten Maurice Lemoine ihr Leid. Mehr als ein Viertel der Bewohner litt unter Schwindel, Kopf- oder Magenschmerzen, Durchfall oder Übelkeit. „Ich habe die Patienten untersucht, die Symptome sind bei allen dieselben: Vergiftungserscheinungen“, konstatierte der Arzt Luis Eduardo Cerón (8).

Auch die Menschen aus Rioblanco de Sotará litten massiv unter dem Glyphosat-Einsatz. Über das ganze Ausmaß der Gesundheitsstörungen konnte der Reporter Larry Rohter von der New York Times im örtlichen Krankenhaus jedoch nichts in Erfahrung bringen. „Wir wurden angewiesen, mit niemandem darüber zu sprechen, was hier passiert ist“, beschied ihm eine Pflege-Helferin (9).

Tiere griff das Glyphosat ebenfalls an. Regenbogenforellen in Fischfarmen verendeten elendig, und auch das Vieh der Landwirte verschonte das Mittel nicht. „Ich habe 12 Rinder verloren, die durch das Herbizid getötet wurden, und ich musste den Rest verkaufen, weil es kein Gras mehr gab, auf dem sie grasen konnten. Ich habe alles verloren, was ich investiert hatte“, sagt Pedro Nel Segura aus der Provinz Nariño und spart nicht mit Vorwürfen. „Jeder Pilot hätte sehen müssen, dass ich kein Koka anbaue. Meine Kühe sind weiß – man kann sie aus der Luft leicht erkennen – und sie weideten auf offenem Land, auf dem nichts angebaut wurde“, erregt er sich (10) .

Was die Feldfrüchte der Bauern und Bäuerinnen betraf, zeigte sich das Glyphosat nicht eben wählerischer. Erbarmungslos ging es auch auf Felder mit Bananen, Bohnen, Kartoffeln, Mais, Kaffee, Zwiebeln, Knoblauch und anderen Gewächsen nieder. Und selbst wenn das Pestizid einigermaßen zielsicher zum Einsatz kam, trug es der Wind allzu oft auf benachbarte Äcker. Das gefährdete die Nahrungsmittel-Sicherheit und bedrohte die Existenz vieler FarmerInnen. Sobald sich die Kunde über das Ausbringen des Herbizids und die Nebenwirkungen verbreitete, sanken die Preise für die landwirtschaftlichen Produkte der betroffenen Regionen rapide. Wegen der grenzüberschreitenden Folgen der Sprühungen reichte Ecuador im Jahr 2008 gar eine Klage gegen Kolumbien beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag ein.

Die Glyphosat-Einsätze veranlassten viele FarmerInnen der ländlichen Gemeinden dazu, aufzugeben. „Diese Gemeinschaften mussten die Geißel des Kriegs, des Drogenhandels und der strukturellen Gewalt gegen sie erleben. Doch bei allem, was es bedeutet, zwischen Armut, Kugeln und Bedrohungen zu leben, ist nichts schlimmer, als inmitten von Pestizid-Besprühungen zu leben, denn sobald sie kommen, steht eine massive Vertreibung dieser Gemeinden bevor“, schreibt die Juristin und Soziologin Carolina Bernal Ibáñez (11).

Ein militärisches Eingreifen zur Bekämpfung einer Guerilla, ein chemical warfare mit einem Pestizid als Waffe und die verbrannte Erde, die es hinterließ – die „Echos of Vietnam“ waren in dem lateinamerikanischen Land weithin vernehmbar. „In Kolumbien führen wir wieder einmal einen Giftkrieg gegen die einzigartigen Ökosysteme eines anderen Staates und die Gesundheit unschuldiger Zivilisten“, befand deshalb die US-amerikanische Wissenschaftlerin Rachel Massey (12).

Das Friedensabkommen

Diesem Treiben wollte der Duque-Vorgänger Juan Manuel Santos ein Ende machen. 2015 verkündete der damalige kolumbianische Präsident das Ende der Glyphosat-Flüge und ein Jahr später schloss er mit der FARC ein Friedensabkommen. Da das Kokain einen bedeutenden Beitrag zur Finanzierung ihrer Kämpfe gespielt hatte, erhoffte sich der Politiker von diesem Schritt einen Rückgang der Anbau-Flächen und Produktionsmengen, zumal die Übereinkunft den Guerilla-Mitgliedern Wege aus der Illegalität bahnte.

Auch die Landwirte erhielten Hilfsangebote. Rein wirtschaftlich betrachtet, handelt es sich bei Koka-Pflanzen nämlich um Cash Crops. Sie sind anspruchslos im Anbau und ermöglichen bis zu sieben Ernten im Jahr. Zudem gibt es eine Absatz-Garantie, ohne dass die AnbauerInnen dafür lange Lieferwege durch kaum erschlossene Gebiete in Kauf nehmen müssten. „Koka ist das einzige Produkt, das man aus dem Gebiet bekommt, in dem es angebaut wird. Mit anderen Produkten kann man gute Ernten erzielen, aber der Transport zum Markt ist so teuer, dass man einen Verlust macht“, erklärte der Sprecher einer lokalen FarmerInnen-Gruppe (13). So boten die Gewächse den Bauern und Bäuerinnen dann ein auskömmliches Leben und ihren Kindern eine Zukunftsperspektive, denn die Einnahmen reichten, um in die Ausbildung des Nachwuchses zu investieren. Andererseits fanden sich die „Cocaleros“ durch die Plantagen in der Gewalt-Ökonomie des Drogenhandels wieder. Sie gerieten zwischen die Fronten des „War on Drugs“, die nicht nur zwischen den Strafverfolgungsbehörden auf der einen und FARC, ELN und Paramilitärs auf der anderen Seite verliefen, sondern auch zwischen den einzelnen Gruppen selbst, da diese teilweise heftige Revier-Kämpfe ausfochten. „Koka brachte bewaffnete Gruppen direkt zu meiner Farm. Zu jedem Zeitpunkt konnten wir in Gefahr sein“, berichtet etwa ein Landwirt (14). Zwangsarbeit, Alkohol und Prostitution erhielten mit dem Kokain ebenfalls Einzug in die Welt der FarmerInnen. Vor allem viele Frauen wollten all das hinter sich lassen.

Den Ausstieg sollte das Substitutionsprogramm „Programa Nacional Integral de Sustitución“ (PNIS) ermöglichen, das unter anderem eine Unterstützung bei der Kultivierung anderer Pflanzen bereithielt. Eine solche hatte zwar schon der „Plan Colombia“ vorgesehen, aber eingebettet in einen kompromisslos geführten „War on Drugs“ wirkte das nur wenig attraktiv. Juan Hugo Torres, damals mit für die „Umschulung“ der „Cocaleros“ verantwortlich, kritisierte deshalb das inkonsistente Vorgehen von ehedem. „Man baut Vertrauen zu den Menschen auf, sie haben Hoffnungen, und dann macht das Sprühen all das zunichte“, so Torres. Und seine Vorgesetzte Alba Lucía Otero pflichtete ihm bei: „Der Staat ist eine Einheit, aber wir arbeiten auf der einen Seite, während diejenigen, welche die Ausräucherung durchführen, auf der anderen Seite arbeiten (15).“

Jetzt aber strebte Santos eine Politik aus einem Guss an. Das PNIS umfasste Kompensationszahlungen zusätzlich zu den Anreizen für Kokaersatz-Pflanzungen und zahlreiche weitere Maßnahmen zur Förderung der rund 200.000 vom Koka-Anbau lebenden Familien. So sah es einen besseren Zugang zu Landtiteln und Krediten sowie Hilfe bei der Vermarktung der Ackerfrüchte vor. Darüber hinaus strebte das PNIS eine Förderung des gesamten ländlichen Raumes an mit Infrastruktur-Projekten, einer Verbesserung der Gesundheitsversorgung und neuen Bildungsangeboten. Nicht weniger als 36 Gesetzes-Vorhaben enthielt das Paket.

Mangelhafte Umsetzung

Bei der Umsetzung allerdings haperte es, denn die Kosten waren mit mehr als einer Milliarde Dollar immens. Zumal Kolumbien diese fast allein aufbringen musste. Die EU trug rund 200 Millionen Euro bei, aber die USA sperrten sich. Hatte das Land noch Milliarden in den „narco war“ gepumpt, so war ihm der Frieden nichts wert. Die Vereinigten Staaten stuften die FARC nämlich als Terror-Gruppe ein, was jegliche Form von Unterstützung ausschloss. Deshalb floss das Geld an die LandwirtInnen nur spärlich. Bis zum Dezember 2020 hatten erst drei Prozent von ihnen Finanzmittel für legales Saatgut erhalten. Auch die Reformen kamen nicht recht voran. Im August 2020 stand noch die Realisierung von 21 Projekten aus. Überdies verfügte das PNIS kaum über MitarbeiterInnen.

Einen Einschnitt markierte dabei der 7. August 2018, denn da kam Iván Duque an die Macht. Der Rechtskonservative lehnte das Friedensabkommen in der vorliegenden Form ab und wollte es neu verhandeln. Das verhindete allerdings das Verfassungsgericht. Also verlegte sich Duque auf Obstruktionspolitik und fuhr das PNIS-Programm zurück. Statt ursprünglich 188.000 Farmen durften jetzt nur noch 99.000 teilnehmen. Etliche der Bauern und Bäuerinnen hatten da schon ihre Koka-Pflanzen vernichtet und standen auf einmal mit leeren Händen da.

Diese Umstände trugen wesentlich dazu bei, den Erfolg in Grenzen zu halten. Nach Abschluss des Friedensabkommens weiteten sich die Koka-Felder zunächst sogar noch einmal von 146.139 auf 171.495 Hektar aus, weil nicht wenige FarmerInnen auf diese Weise die Kompensationszahlungen zu steigern hofften. Erst ab 2018 schrumpften die Anbau-Flächen wieder. Im Jahr 2019 nahmen sie noch 154.000 Hektar ein. Aber auch andere Faktoren spielten eine Rolle dabei, die Zahlen auf einem hohen Niveau zu halten. So stießen andere Gruppen in das Vakuum, das die FARC hinterließ wie z. B. mexikanische Drogen-Kartelle. Zudem kehrten Tausende FARC-KämpferInnen, enttäuscht vom Deal mit der Regierung, in den Untergrund zurück. Überdies sank der Goldpreis, was dem illegalen Abbau so einiges von seiner Attraktivität nahm und viele wieder oder erstmals zur Koka-Pflanze trieb. Der hohe Dollar-Kurs, der den Bauern und Bäuerinnen mehr Einnahmen für ihre Ernte versprach, tat dann ein Übriges. „Bogotá hat es nicht geschafft, die ökonomischen Grundlagen zu verändern, die Koka – schnell wachsend und für einen loyalen internationalen Markt bestimmt – zu einer so verlässlichen Frucht macht“, resümierte die „International Crisis Group“ (16).