Pressemitteilung vom 24. August 2009

Coordination gegen BAYER-Gefahren

Pentagon-Connection der Pharmaindustrie:

BAYER zahlt Reisekosten für Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums

Das US-Verteidigungsministerium kauft jährlich für fast sieben Milliarden Dollar Arzneimittel ein. Dies sind rund 2% des amerikanischen Verbrauchs. Das Pentagon zählt auch zu den Großabnehmern von Medikamenten made by BAYER. Der Leverkusener Multi betreibt daher eine intensive Kundenpflege und lädt regelmäßig Beschäftigte der US-Streitkräfte, insbesondere Mitarbeiter von Armee-Krankenhäusern, zu Kongressen und Fortbildungs-Veranstaltungen ein. Die Kosten - allein die Reisen schlagen mit 46.000 Dollar zu Buche - scheinen für BAYER eine lohnende Investition zu sein.

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren hat heute in einem Brief an den Konzern nach den Hintergründen der Zuwendungen gefragt:

· Welche Präparate wurden in den vergangenen zehn Jahren an das US-Verteidigungsministerium geliefert? Wie hoch waren die hiermit verbundenen Umsätze?

· Gehören Neuroleptika wie Atosil, die zur Ruhigstellung von traumatisierten Soldaten eingesetzt werden können, zu den gelieferten Produkten?

· Wurden Insektizide wie Permethrin, DEET oder Chlorpyrifos, die mit dem Golfkriegs-Syndrom in Verbindung gebracht werden, geliefert?

· Gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Pentagon im Bereich chemischer Kampfstoffe?

· Wurden in den vergangenen zehn Jahren auch Reisen von Bundeswehr-Angehörigen finanziert?

· In welchem Umfang wurden Präparate an die Bundeswehr geliefert?

Eine Anfrage zu etwaigen Lieferungen an die Bundeswehr ging heute auch an das Verteidigungsministerium.

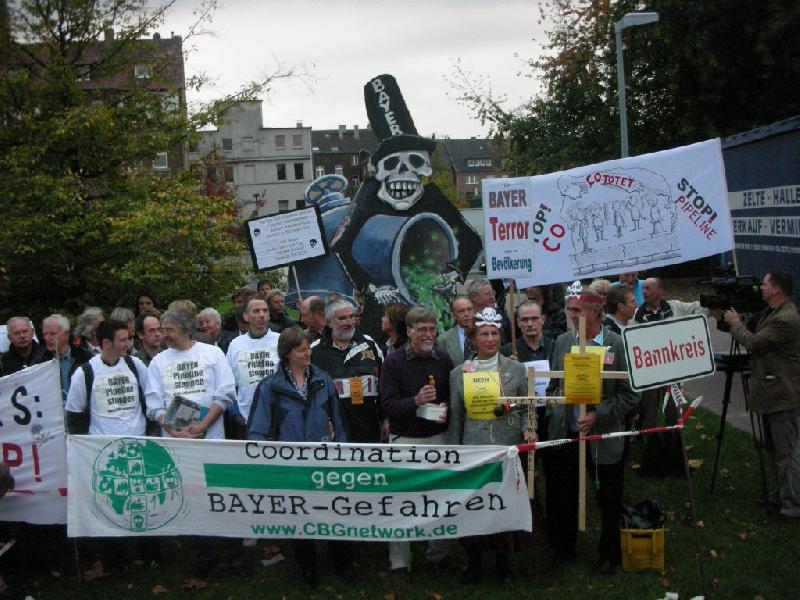

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG), die den Konzern seit 30 Jahren überwacht, kritisiert jede Art von Zuwendungen an Armee-Angehörige. Jan Pehrke vom Vorstand der CBG: „Wie im zivilen Bereich auch, handelt es sich bei solchen Geschenken um eine subtile Form des Marketings. Wir erwarten von dem Unternehmen BAYER, das als Erfinder von chemischen Kampfstoffen in einer unseligen Tradition steht, keine Geschäfte mit Armeen zu machen“.

Die US-Organisation Public Integrity, die über sogenannte Right to Know-Gesetze Unterlagen amerikanischer Regierungsstellen auswertet, hat einen Report zu Reisen von Pentagon-Mitarbeitern veröffentlicht. In den vergangenen zehn Jahren wurden 22.000 solcher Reisen von Firmen bezahlt, 40% davon allein von der Pharma-Industrie. Die Aufwendungen von Bayer für ingesamt 36 Einladungen liegen in einer Aufstellung aller Pharmafirmen an 10. Stelle. Auf den ersten Plätzen befinden sich Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline und Pfizer. Die Aufwendungen des Pentagon für Medikamente sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und könnten bis 2015 rund 15 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen.

Die Studie von Public Integrity: http://www.publicintegrity.org/investigations/pentagon_travel

25.08.2009 German Foreign Policy

Großkunde Pentagon

WASHINGTON/LEVERKUSEN/MÜNCHEN - Deutsche Konzerne sichern ihre Millionengeschäfte mit dem Pentagon durch Sonderzuwendungen an Beschäftigte der US-Streitkräfte ab. Dies berichten deutsche und US-amerikanische Nicht-Regierungsorganisationen. Demnach bezahlen vor allem Unternehmen der Pharma- und der Medizintechnik-Branche Mitarbeitern von US-Militärkrankenhäusern Reisekosten zu „Kongressen“ und zu „Trainings“, unter ihnen Prothesen-Hersteller, aber auch Bayer und Siemens. Beide Konzerne gehören schon seit Jahren zu den Geschäftspartnern des US-Verteidigungsministeriums. Die Ausgaben des Pentagon für die medizinische Versorgung der US-Soldaten sind mit den Kriegen in Afghanistan und im Irak stark gestiegen, Beobachtern zufolge könnten sich allein die Aufwendungen für Medikamente bis 2015 auf rund 15 Milliarden US-Dollar im Jahr verdoppeln. Zu den Firmen, die ihrer Lobbyarbeit beim US-Militär mit der Finanzierung von Reisekosten Nachdruck verleihen, gehören darüber hinaus Ausstatter wie der Sportartikel-Hersteller Adidas. Ein weiterer Interessent am Kriegsgeschäft, Boehringer Ingelheim, operierte bereits während des Krieges in Vietnam als Helfer des Pentagon und lieferte den Grundstoff für das Herbizid Agent Orange - mit bis heute fatalen Folgen für Hunderttausende Vietnamesen.

Presentation of Product Line

Wie die konzernkritische „Coordination gegen Bayer-Gefahren“ (Düsseldorf/Nordrhein-Westfalen) berichtet, wenden deutsche Unternehmen, darunter der Bayer-Konzern (Leverkusen/Nordrhein-Westfalen), beträchtliche Summen für Reisen von Mitarbeitern des Pentagon und von Angehörigen der US-Streitkräfte auf. Quelle des Berichtes ist ein Report der US-Organisation Public Integrity, die Unterlagen von Regierungsstellen in Washington auswertet. Demnach ließen sich Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums und der US Armed Forces im Zeitraum von 1998 bis 2007 mehr als 22.000 Reisen von Stellen außerhalb der US-amerikanischen Regierung bezahlen - Wert: mindestens 26 Millionen US-Dollar. Fremde Regierungen, darunter die deutsche, stellten für Reisen - gewöhnlich zu Tagungen und zu Konferenzen - 2,6 Millionen US-Dollar bereit. Zu den Finanziers gehörten zudem Thinktanks, etwa die Bertelsmann-Stiftung und die Clausewitz-Gesellschaft, und Einrichtungen aus Wissenschaft und Forschung - Universitäten sowie die Max-Planck-Gesellschaft -, die zu Treffen einluden, aber auch Konzerne. Der Sportartikel-Hersteller Adidas etwa finanzierte mehrere Reisen von Pentagon-Einkäufern, um für seine Waren zu werben („Presentation of Product Line“).(1)

Prothesen-Spezialist

Der Schwerpunkt der interessegeleiteten Reisekostenerstattung lag in den Jahren von 1998 bis 2007 jedoch eindeutig in der Pharma- und Medizintechnik-Branche. Wie Public Integrity berichtet, zahlten Unternehmen der Branche rund 8.700 von 22.000 fremdfinanzierten Reisen - Wert: mehr als zehn Millionen US-Dollar.(2) „Eine subtile Form des Marketings“, urteilt die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) mit Verweis auf rund 46.000 Euro, mit denen allein Bayer von 1998 bis 2007 Reisen von Pentagon-Mitarbeitern finanzierte. Wie die CBG berichtet, sind die Aufwendungen des Pentagon für Medikamente in der jüngsten Zeit erkennbar gestiegen und belaufen sich derzeit auf beinahe sieben Milliarden US-Dollar jährlich - rund zwei Prozent des gesamten US-Verbrauchs. Die Arzneimittelkosten der US-Streitkräfte könnten wegen der fortdauernden Kriege bis 2015 sogar „rund 15 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen“, vermutet die CBG.(3) Auf der von Public Integrity veröffentlichten Liste deutscher Pentagon-Finanziers findet sich neben Bayer auch ein deutscher Prothesen-Spezialist.(4)

Giftgas-Tradition

Geschäfte von Bayer mit dem Pentagon haben mittlerweile Tradition. Öffentliche Aufmerksamkeit erregte die Zusammenarbeit zuletzt im Frühjahr 2004; damals machten Berichte über heftige Auseinandersetzungen zwischen Washington und dem deutschen Konzern über das Arzneimittel Lipobay die Runde. Bayer hatte den Cholesterinsenker schon 2001 vom Markt genommen - wegen mutmaßlicher Nebenwirkungen mit in zahlreichen Fällen tödlichem Ausgang. Ein gestoppter Lipobay-Liefervertrag zwischen der Firma und dem Pentagon war noch 2004 Gegenstand eines Streits zwischen den Vertragsparteien. Dabei beschränkt sich die Kooperation nicht auf Arzneien. „Auch das von der US-Armee bis heute verwendete Giftgas VX basiert auf einem Patent des Leverkusener Konzerns“, berichtet die CBG. Eine „unselige Tradition“, urteilt die Organisation, die auf die enge Verwandtschaft von Pestiziden - einer Bayer-Spezialität (5) - mit Chemiewaffen verweist. Wie die CBG in Erinnerung ruft, haben Bayer-Forscher schon lange vor VX bei der Entwicklung chemischer Kampfstoffe „eine bedeutende Rolle gespielt“. „Fritz Haber entwickelte während des Ersten Weltkrieges gemeinsam mit Bayer-Generaldirektor Carl Duisberg das Senfgas und teste dieses erstmals an der Front. 1938 synthetisierte Gerhard Schrader Sarin“, berichtet die CBG dieser Redaktion: „Schrader leitete bis 1964 die Pflanzenschutzabteilung des Konzerns.“(6)

Agent Orange

Zu den von Public Integrity aufgelisteten Pentagon-Lobbyisten gehört mit Boehringer Ingelheim ein weiterer deutscher Konzern, der bereits in der Vergangenheit als Zulieferer für ein Gift der US Armed Forces aufgetreten ist. Boehringer lieferte in den 1960er Jahren 720 Tonnen Trichlorphenolatlauge zur Herstellung des Pflanzengifts „Agent Orange“ an eine Tochterfirma des US-Konzerns Dow Chemical. Agent Orange wurde von den US-Streitkräften damals in großem Stil zur Entlaubung der vietnamesischen Wälder eingesetzt - mit verheerenden Folgen: Das Herbizid ist auch für Menschen giftig. Unter den Folgen des Chemiewaffeneinsatzes leiden bis heute hunderttausende Vietnamesen.(7)

Millionengeschäfte

Unter den deutschen Reisefinanziers findet sich schließlich mit Siemens auch ein Großkonzern, der sich um gute Beziehungen zu Medizintechnik-Spezialisten der US-Militärapparate bemüht - mit einigem Erfolg. So hat Siemens Medical Solutions USA beispielsweise im Februar 2007 einen umfangreichen Auftrag der US-Streitkräfte erhalten - zur Lieferung von Geräten im Wert von 30 Millionen US-Dollar. Im April 2009 folgte ein Auftrag zum Verkauf von Röntgensystemen an US-Heer, Marine, Luftwaffe und Marine-Infanterie, diesmal sogar in Höhe von 267 Millionen US-Dollar.(8) Die Millionengeschäfte von Siemens, Bayer und von anderen deutschen Firmen leben von den Kriegen, die Washington derzeit im Irak und in Afghanistan führt - und von der immer größeren Zahl US-amerikanischer Soldaten, die diesen Kriegen zum Opfer fällt.

(1), (2) Pentagon Travel. How Outside Interests Sponsor Thousands of Military Trips; www.publicintegrity.org

(3) BAYER zahlt Reisekosten für Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums; Pressemitteilung der Coordination gegen BAYER-Gefahren, 24.08.2009

(4) Otto Bock Health Care (Duderstadt/Niedersachsen) lud Public Integrity zufolge den Chief Prosthetist vom Walter Reed Army Medical Center/North Atlantic Regional Medical Command zu einem „Otto Bock Prosthetics Course“.

(5) s. dazu Tödliches Gift und Mit Abstand Marktführer

(6) Jan Pehrke: Chemie-Waffen: tödliche Tradition bei Bayer; SWB 04/2003, www.cbgnetwork.org

(7) s. dazu Mordsgeschäfte

(8) Siemens unit in $267 mln Pentagon contract; Reuters 31.03.2009