Veröffentliche Beiträge in “SWB 03/2011”

Turbulente BAYER-Hauptversammlung

Massenauflauf der Einzelfälle

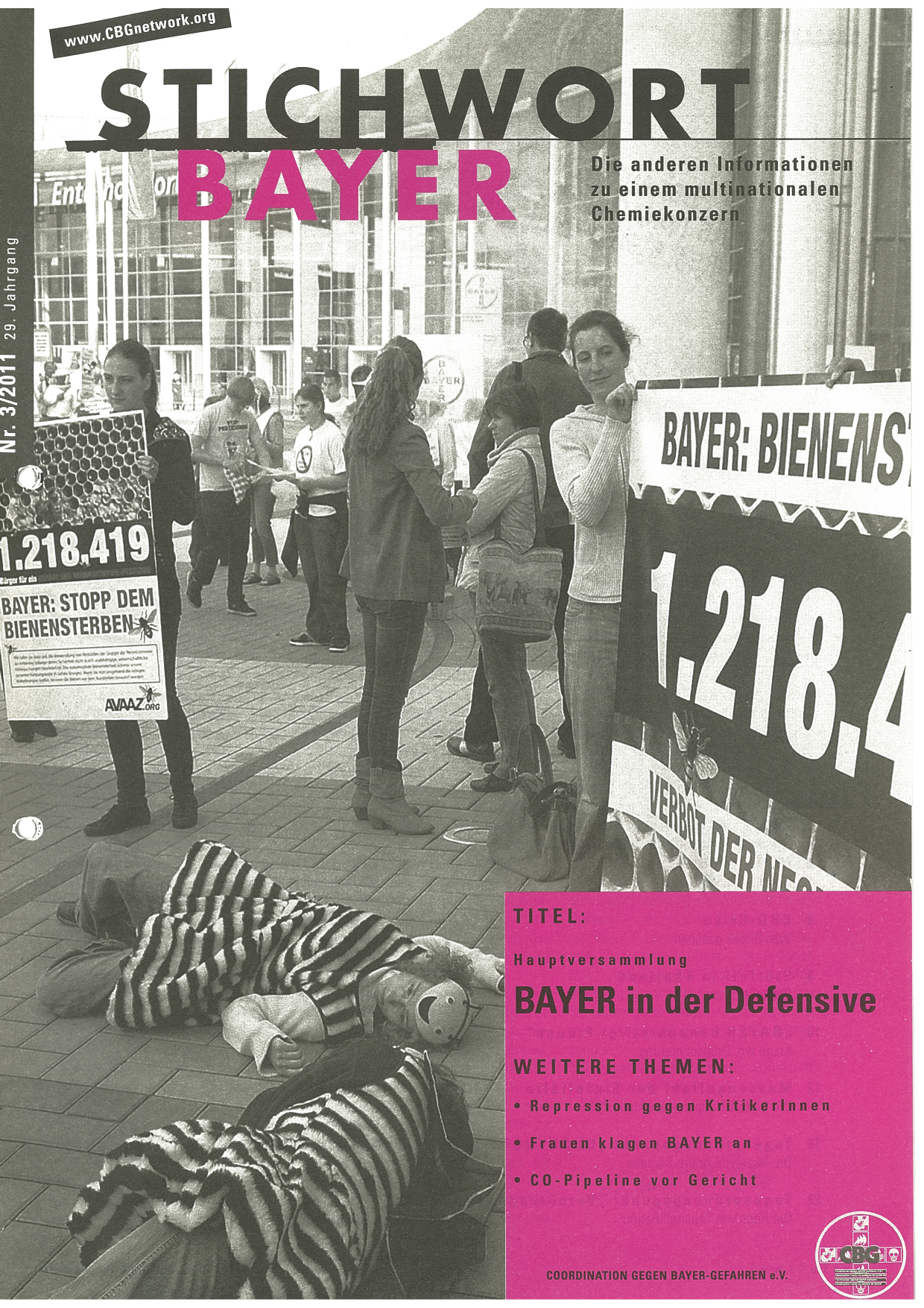

Die BAYER-Hauptversammlung entwickelt sich mehr und mehr zu einem Hort von Konzern-KritikerInnen. Rund 150 Menschen kamen am 29. April 2011 nach Köln, um den AktionärInnen zu demonstrieren, mit welch desaströsen Folgen das erkauft ist, was Konzern-Chef Marijn Dekkers in seiner Eröffnungsrede als „höchsten Umsatz der BAYER-Geschichte“ pries.

Von Jan Pehrke

ImkerInnen in Berufskleidung mit Rauchgeräten, eine Person in einem Käfig, Menschen mit Schildern wie „Warum wurden wir als Versuchskaninchen missbraucht?“ und junge Frauen in roten T-Shirts nahmen die BesucherInnen der Hauptversammlung am Eingang der Kölner Messehalle 7 in Empfang. „Was hat das alles mit BAYER zu tun?“, mochten sich die AktionärInnen gefragt haben, als sie sich einen Weg durch den Pulk bahnten. Aber längst nicht alle wollten das wirklich wissen. Viele würdigten die Konzern-KritikerInnen keines Blickes, und manche beschimpften sie sogar: „Ihr solltet euch schämen!“.

Wer jedoch aufgeschlossener war, der bekam auf der „Protestmeile“ die Antwort plastisch vor Augen geführt. So hatten die Bienenzüchter reichlich Anschauungsmaterial mit nach Köln gebracht, das die verheerenden Wirkungen der BAYER-Pestizide illustrierte: Auf einem weißen Laken zeigten sie den Aktien-Haltern ihre von den Ackergiften en masse getöteten Bienen. Die Person im Käfig entpuppte sich bei näherer Betrachtung als die Verkörperung eines von Pillen made in Leverkusen malträtierten Versuchskaninchens. Den Frauen in der roten Kluft stand schon auf den Leib geschrieben, was Produkte des Leverkusener Multis ihnen angetan hatten. „Erfolgsbilanz Die Pille: Susan, 29 Lungenembolie“ war da etwa zu lesen. Und nicht wenigen der Versammelten schließlich vermochten die Hauptversammlungsgäste sogar gleich die Schädigungen anzusehen, die der Schwangerschaftstest DUOGYNON - bis Mitte der 1970er Jahre vom inzwischen zu BAYER gehörenden SCHERING-Konzern vertrieben - verursacht hat: entstellte Hände, Kleinwüchsigkeit oder lädierte Augen.

Einige suchten dann auch den Kontakt zu den Gehandicapten, die nie eine Entschädigung erhalten haben, und unterstützten ihr Ansinnen, den Pharma-Riesen per Gericht zur Herausgabe von internen Dokumenten über das Präparat zu zwingen. „Ich bin schon der Meinung, dass BAYER Akten-Einsicht gewähren muss“, sagte etwa eine ehemalige Beschäftigte des Konzerns laut Westfälischer Rundschau. Der Uerdinger SPD-Vorsitzende Peter Schröder reagierte weniger verständnisvoll auf die DUOGYNON-AnklägerInnen, die teilweise sogar aus England angereist waren. „Der Wohlstand, den wir haben, der hat auch etwas mit dieser Firma zu tun“, sagte er einer von ihnen aufs Gesicht zu. „Ich habe keinen Wohlstand durch BAYER“, entgegnete ihm die Angesprochene daraufhin erbost, „Ich habe ein behindertes Kind“.

Seinen Wohlstandsspruch hätte Schröder auch den GegnerInnen der Kohlenmonoxid-Pipeline, den AktivistInnen von der ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT oder Mitgliedern der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) an den Kopf werfen können, denn diese komplettierten die Protest-Aktion. Rund 150 Menschen nahmen daran teil, so viel wie noch nie. Das entging auch der Presse nicht. Von BAYER-KritikerInnen, „die gefühlt immer stärker werden“, kündete die Rheinische Post, und als „außerordentlich lebhaft“ beschrieb der Kölner Stadtanzeiger das Treiben vor der Messehalle.

Verlesung der Anklagen

Drinnen im Saal ging es nicht weniger turbulent weiter. Hatten die Konzern-KritikerInnen Vorstand und Aufsichtsrat in früheren Jahren zumeist „nur“ mit ihren Reden traktiert, so setzten sie diesmal zusätzlich auf non-verbale Kommunikation. Die DUOGYNON-Geschädigten traten zu mehreren ans RednerInnen-Pult, stellten sich kurz vor und übergaben dann das Wort an den CBG-Mitstreiter Friedhelm Meyer. Als dieser sich daranmachte, die Übersetzung des Beitrages von Karl Murphy zu verlesen, setzte ein Teil der Gruppe sich in Bewegung, schritt die Gasse zwischen Bühne und Publikum ab und zeigte den ManagerInnen auf dem Podium ihre deformierten Hände. Fast zehn Minuten lang mussten Dekkers & Co. diese stumme Prozession über sich ergehen lassen, während Meyer ihnen darlegte, wie genau die SCHERING-Verantwortlichen damals über die Risiken und Nebenwirkungen des Schwangerschaftstests informiert waren. „Dieses Hormon sollte nicht eingesetzt werden, wenn eine Schwangerschaft besteht und die Verwendung in einer kritischen Phase der Organ-Entwicklung erfolgen könnte“, zitierte der Pfarrer im Ruhestand aus internen Firmen-Dokumenten.

Einen umfassenden Einblick in diese Unterlagen verlangt Andre Sommer. Bisher hat BAYER diesen verweigert, und auch eine Auskunftsklage konnte in der ersten Instanz noch keine „Akten-Einsicht“ erzwingen. „Aus welchem Grund verweigert BAYER-SCHERING die Auskunft über DUOGYNON?“, fragte er deshalb auf der Hauptversammlung. Der Grundschullehrer hat die Website www.duogynonopfer.de initiiert und seither mehr als 3.500 Emails und Briefe von Menschen erhalten, die mit schweren Schädigungen wie offenem Rücken, Wasserköpfen, Harnleiter-Fehlbildungen, Verstümmelungen an den Gliedmaßen oder Nieren-Krankheiten auf die Welt kamen. Eindrucksvoll begründete Sommer, weshalb den Betroffenen eine Einsichtnahme in das Firmen-Material so wichtig ist. „Sie leben tagtäglich mit dem Trauma und denken, wenn nicht täglich, dann immer wieder daran und stellen die Frage nach dem Warum (...) Diese Menschen wollen nun endlich Gewissheit haben, ob DUOGYNON schuld an Missbildungen hatte oder nicht“, führte er aus. Der Engländer John Santiago unterstützte die Forderung Sommers. „Bei dem Gerichtsverfahren in Berlin vor ein paar Monaten hatten Sie Gelegenheit, die Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen fanden Ihre clevere Anwälte einen formalen Ausweg: Ansprüche müssen innerhalb von dreißig Jahren angemeldet werden, seien jetzt also verjährt“, hielt er dem Vorstand vor und schloss mit den Worten: „Wachen Sie auf, BAYER. Helfen Sie den Geschädigten!“.

Auch die Geschädigten eines anderen Präparates des Pharmariesen, des Verhütungsmittels YASMIN und seiner Ableger, traten diesmal gemeinsam vor das Mikrofon. So wollten die Frauen von vornherein verhindern, als Einzel-Schicksale bagatellisiert zu werden, was Dekkers-Vorgänger Werner Wenning im letzten Jahr versucht hatte. „Ich bin heute hier nicht allein - ich bin kein anonymer Einzelfall“, stellte Felicitas Rohrer deshalb von Anfang an klar und wies auf die Leidensgenossinnen neben ihr. „Mit mir sind hier: Nana, Lungenembolie mit 30 nach Einnahme der YAZ; Susan, Lungenembolie mit 29 nach Einnahme der YASMINELLE; Britta, beidseitige Lungenembolie mit Rechtsherz-Insuffizienz mit 32 nach Einnahme der YASMINELLE; Antonia, sieben Lungenembolien ab dem Alter von 16 Jahren nach der Einnahme der YASMIN“, zählte die junge Frau auf und vergaß auch diejenigen nicht, die kein Glück im Unglück hatten. „Sind zwölf tote Frauen in Deutschland und rund 200 tote Frauen in den USA wirklich als Einzelfälle zu bewerten?“, fragte sie den Vorstand.

Ein anderer durch Pharmazeutika von BAYER um seine Gesundheit Gebrachter konnte nicht mehr nach Köln reisen: Andreas Bemeleit vom Bluter-Netzwerk ROBIN BLOOD. Nur durch seine Worte war er in der Halle präsent, denen dann auch die Erklärung dafür zu entnehmen war: „Wäre da nicht diese alte Geschichte, dann würde nicht Frau Schneider hier stehen und meine Rede für mich verlesen“. Und diese alte Geschichte, das ist die seiner ab den 1970er Jahren erfolgten Infektion mit Hepatitis C durch verseuchte Blut-Präparate des Global Players. „Wir Bluter hatten darauf vertraut, dass wir mit sicheren Medikamenten versorgt werden. Doch die Konzerne benutzten für die Herstellung der Gerinnungspräparate vor allem preiswertes Blut von Hochrisikogruppen wie Gefängnis-Insassen“, so schilderte Bemeleit seine Krankheitsgeschichte. Eine Einladung zu einem Gespräch, ein Bekenntnis zur Verantwortung oder gar ein Entschädigungsangebot - auf all das wartete der Bluter bisher ebenso vergeblich wie die VorrednerInnen. Trotzdem machte er noch mal einen Vorschlag zur Güte: „Wäre es für die Außenwirkung der BAYER AG nicht von Vorteil, sich als verantwortungsvolles Unternehmen darzustellen, indem sie eine für alle Beteiligten annehmbare Regelung vereinbart?“.

Aber der Konzern blieb hart. Marijn Dekkers stritt ein Fehlverhalten ab und kündigte an, das Unternehmen werde „entschieden gegen die Ansprüche vorgehen“. Auch den DUOGYNON-Geschädigten kam er nicht entgegen. Der BAYER-Chef verwies auf die bereits von seinem Vorgänger bekundete Anteilnahme, um sich dann aber gleich wieder unerbittlich zu zeigen. „Ich kann das nur wiederholen. Wiederholen kann ich allerdings auch, dass sich nichts an den Fakten geändert hat. Sie sprechen eindeutig gegen ihr Anliegen. Es gibt keinen Nachweis für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen DUOGYNON bzw. PRIMODOS und den diskutierten embryonalen Missbildungen“, so der Ober-BAYER. Und selbstverständlich auch keinen zwischen den firmen-eigenen Verhütungsmitteln und Embolien. Auf YASMIN & Co. zurückzugreifen, sei die „sicherste, komfortabelste Methode, eine Schwangerschaft zu verhüten“, behauptete der Vorstandsvorsitzende. Überdies versprach er der auf den Hauptversammlungen stets als BAYER-Claqueurin auftretenden Betriebsrätin Gudrun Kiesler, ihre Anregung aufzugreifen und in Zukunft die vermeintlichen Vorteile der konzern-eigenen Kontrazeptiva stärker herauszustreichen. Die betroffenen Frauen hielt es kaum auf den Sitzen ob einer solchen Ignoranz.

Risikogesellschaft BAYER

Aber lebensgefährlich ist nicht nur die Pharma-Produktion des Global Players. Das Thema „Risiken“ zog sich als Leitmotiv durch fast alle Gegenreden der Konzern-KritikerInnen. Und die Bezugnahme auf Fukushima fehlte auch fast nie. Marijn Dekkers hingegen haben die Ereignisse in Japan nicht zu einem Umdenken bewogen. Hatte er in einem Interview bereits die bundesdeutschen Reaktionen auf die Atom-Katastrophe als überzogen bezeichnet, so legte er in seiner Eröffnungsrede noch einmal nach: „Ich halte es für bedenklich, dass unsere Gesellschaft Risiken am liebsten komplett ausschließen will“.

CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes hielt gerade diese Waghalsigkeit für bedenklich, da sie beim Leverkusener Multi in der Vergangenheit bereits für einige mittlere Katastrophen gesorgt hat. Aus aktuellem Anlass begann sein Überblick über die BAYER-Risikogesellschaft ohne Haftung bei der Atomkraft. Der gelernte Physiker erinnerte daran, dass der Konzern bei der Einführung der Kernkraft in der Bundesrepublik zu den treibenden Kräften gehört hatte und dieser Energieform bis zuletzt - etwa durch die Teilnahme an der Kampagne zur Laufzeit-Verlängerung - in Treue fest verbunden blieb. Und wer solche Gefahren nicht scheut, der nimmt auch gerne die Gefährdungen in Kauf, die von dem als Kunststoff-Zwischenprodukt verwendeten Giftgas Phosgen ausgehen, obwohl die Konkurrenz teilweise bereits Alternativ-Verfahren in Betrieb hat. Aber BAYER zeigt zu einer Umstellung ebenso wenig Bereitschaft wie dazu, zu Gunsten einer unbedenklicheren Vorort-Fertigung des lebensbedrohlichen Kohlenmonoxids (CO) auf eine fast 70 Kilometer lange, Wohngebiete streifende Pipeline zu verzichten, monierte der CBGler. Wohin diese Haltung führen kann, das hatte vor drei Jahren die Explosion in Institute deutlich gemacht, bei der zwei Menschen starben. Was der Gen-Gigant als Risikobereitschaft darstellt, bezeichnete das US-amerikanische „Chemical Safety Board“ in einer Untersuchung des Vorfalls laut Mimkes als mangelnde Anlagen-Sicherheit. „Der Tod der Arbeiter ist umso tragischer, als er hätte vermieden werden können“, zitierte er aus dem Untersuchungsbericht.

Auf das vom CBG-Vorständler nur gestreifte Thema „CO-Leitung“ ging Dieter Donner in voller Breite ein. Und auch ihm kam dabei Fukushima in den Sinn. „Das Gas Kohlenmonoxid, das Sie durch diese Pipeline leiten wollen, ist extrem heimtückisch und im Falle einer Leckage in seiner Wirkung durchaus Auswirkungen eines Atomunglücks vergleichbar“, redete der Aktivist von der STOPP-BAYER-CO-PIPELINE-Initiative dem Vorstand ins Gewissen. Angesichts katastrophaler Katastrophen-Pläne, bestehender Alternativen und einer wegbrechenden Geschäftsgrundlage für die Pipeline - der CO-Überschuss in Dormagen existiert nicht mehr - forderte er Dekkers zu einem Baustopp auf. Dabei konnte Donner sich auch auf eine Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts berufen, das ein ähnliches Vorhaben zu Fall gebracht hat, weil es wie das BAYER-Projekt den von der „Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung“ vorgegebenen Sicherheitsabstand zur Wohnbebauung nicht einhält.

Philipp Strom von der österreichischen GREENPEACE-Sektion zog derweil Parallelen zwischen der Gentechnik und der Kernkraft. „Die größte Gemeinsamkeit ist wohl, dass beide nicht wirklich kontrollierbar sind und dass - wenn etwas schief geht - die Auswirkungen katastrophal und unumkehrbar sind“, so Strom. Und bei BAYER ist da schon etwas schief gegangen. Der Greenpeaceler erinnerte die AktionärInnen in seiner Rede an BAYERs LL601-Reis, der 2006 plötzlich in allen möglichen Supermarkt-Sorten auftauchte. Axel Köhler-Schnura schließlich nannte in seinem Beitrag noch andere GAU-Kandidaten aus dem BAYER-Angebot: die Nanotechnik und die für das weltweite Bienensterben mitverantwortlichen Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide. „Meine Damen und Herren, auch wenn die Bienen nur kleine Mitbewohner unseres Planeten sind - ohne sie können wir einpacken. Sie sind nämlich maßgeblich verantwortlich für die Bestäubung der Pflanzenwelt und damit für die weltweite Lebensmittel-Produktion. Ohne Bienen keine Lebensmittel - so einfach ist das. Und wenn der kritische Punkt überschritten ist, dann haben wir eine BAYER-verursachte Menschheitskatastrophe!“ mahnte er.

Ein Menetekel für diese Apokalypse stellten 2008 die Ereignisse in der Rheinebene südlich von Karlsruhe dar. „Über 12.500 Bienenvölker sind damals nachweislich durch das BAYER-Saatgut PONCHO bzw. PONCHO PLUS vergiftet worden“, klagte der Imker Christoph Koch an. Der Leverkusener Multi machte jedoch nicht die Produkte an sich, sondern nur eine fehlerhafte Verarbeitung dafür verantwortlich. Obwohl er diese Mängel inzwischen behoben hat, kommt es in Ländern wie Österreich, in denen der Konzern die Mittel nach wie vor verkaufen darf, weiterhin zu Vergiftungen. Dafür hatte Koch sogar Beweismaterial mit nach Köln gebracht. Er zeigte ein großes Foto mit einem Maissaatkorn hoch, dessen Beiz-Hülle aufgeplatzt war und erläuterte: „Dieser Abrieb, dieses Absplittern aber ist der Grund für die immer noch stattfindenden Bienenvergiftungen“. Aufgrund dieser neuen Befunde stellte auch sein Kollege Walter Haefeker, der Präsident des Europäischen Berufsimkerverbandes EPBA, fest: „Eine bienen-ungefährliche Anwendung dieser Produkte ist offensichtlich in der Praxis nicht möglich“. Und dass die BienenzüchterInnen mit dieser Meinung nicht alleine dastehen, demonstrierte an diesem Freitag Stephanie Brancaforte vom Kampagnen-Netzwerk AVAAZ. Sie übergab der Vorstandsriege eine Petition zum Verkaufsstopp von PONCHO & Co., die über 1,2 Millionen Menschen unterzeichnet haben. „Diese gewaltige Anzahl Unterschriften bringt das Ausmaß der öffentlichen Besorgnis - und gewiss auch der Empörung - zum Ausdruck“, erläuterte Brancaforte.

Da brauchte der Imker Bernhard Heuvel gar nicht mehr in eigener Sache zu sprechen, weshalb er die Gelegenheit nutzte, um grundsätzlicher zu werden. „Wie die vielen in den Vorreden vorgestellten Fälle von menschlichem Leid zeigen, scheint hier auch ein allgemeines Problem mit der Risikobewertung vorzuliegen“, konstatierte er. Aus diesem Grund machte der Bienenzüchter dem Agro-Riesen den Vorschlag, nicht erst ein Produkt zu entwickeln und anschließend eine Risiko-Bewertung vorzunehmen, sondern es von Anfang auf mögliche Nebenwirkungen hin zu untersuchen.

Sicher, sicherer, BAYER

Der Leverkusener Multi sah dazu keinerlei Veranlassung. Seine Pestizide hält er bei sachgerechter Anwendung für bienensicher. Gleiches gilt auch für seine Gen-Pflanzen. „Bei der Gentechnik gibt es wissenschaftlichen Studien zufolge keine Risiken“, beschied Dekkers Philipp Strom. In puncto „Phosgen“ kannte der Holländer ebenfalls keine Bedenken. „Ich kann Ihnen versichern, dass der Umgang mit Phosgen sicher ist“, antwortete er dem CBGler Philipp Mimkes. Und bei der geplanten Kohlenmonoxid-Pipeline gewähre der Konzern sogar Sicherheit über das geforderte Maß hinaus. So war Fukushima dann nicht mehr überall bei BAYER, sondern nirgends. Dass Axel Köhler-Schnura BAYER in die Nähe von Atom-Katastrophen rücke, zeige, wie genau er es mit der Realität nehme, hielt der BAYER-Chef dem CBGler deshalb vor.

Wie nicht anders zu erwarten, empfand der Vorstandsvorsitzende auch den übrigen Teil der Rede Köhler-Schnuras als wirklichkeitsfern. Dabei zeigte der Diplom-Kaufmann nicht nur die Ursache für die real existierende Gemeingefährlichkeit vieler Produkte, Produktionen und Projekte des Multis auf - die gnadenlose Profit-Jagd - , er schilderte darüber hinaus die Auswirkungen der Rendite-Vorgaben auf die Belegschaft und konnte dafür sogar mit konkreten Zahlen aufwarten. „4.500 Arbeitsplätze sollen an den alten BAYER-Standorten vernichtet werden“, monierte das CBG-Vorstandsmitglied und prangerte überdies die ständig zunehmende Arbeitsverdichtung und die ständig abnehmenden Steuerzahlungen an. Das alles mochte Dekkers nicht auf sich sitzen lassen. „Sie liegen mit ihrer pauschalen Kritik an unserem Unternehmen total daneben“, teilte er dem Konzern-Kritiker mit und resümierte: „Mir ist bewusst, dass Sie ein völlig anderes Wertesystem haben“.

Das scheint aber mittlerweile auch ein Teil der eigenen Belegschaft zu haben. Zum ersten Mal nach vielen Jahren nutzten Beschäftigte die Hauptversammlung wieder als Forum für Kritik an dem Pharma-Riesen. Eine Lohnabhängige gab ihrer Sorge um den Pharma-Standort Berlin Ausdruck und zog eine bittere Bilanz der 2006 erfolgten SCHERING-Übernahme. Versprach BAYER den SCHERINGlerInnen damals „weitere Vorteile“ aus dem Zusammenschluss, so ist davon heute nichts zu sehen. Arbeitsplatzvernichtung im großen Stil, Reduzierung des dortigen Vorstands, Streichung des Namens „SCHERING“ und Verlegung der Leitung nach Leverkusen - Maßnahmen wie diese „kann man nicht als Erfüllung der Zusage werten“, meinte die Belegschaftsangehörige. Dekkers jedoch ging mit keinem Wort auf die Zukunftsängste der BerlinerInnen ein; für ihn blieb der Erwerb von SCHERING „eine Erfolgsgeschichte“.

Eine solche dokumentiert für den Manager auch der Nachhaltigkeitsbericht des Global Players, obwohl dieser einen erhöhten Kohlendioxid-Ausstoß, Schadstoff-Emissionen en masse und Störfälle dokumentiert, wie der Autor dieses Artikels darlegte. „Zur Kritik besteht kein Anlass“, entgegnete Dekkers ihm.

In den angesprochenen Nachhaltigkeitsberichten finden sich ebenfalls regelmäßig Bekenntnisse zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Tierversuchen. „Die Prinzipien gelten auch für externe Studien und werden von unserem Tierschutz-Beauftragten kontrolliert“, heißt es da etwa. Wie wenig das der Realität entspricht, schilderte die Tierärztin Christine Esch von der Tierrechtsorganisation PETA. Sie berichtete von unhaltbaren Zuständen bei einem Unternehmen, das für BAYER das Flohmittel ADVANTAGE testen ließ. Die Beschäftigten schleuderten die Tiere in ihre Käfige, spritzten sie mit Hochdruck-Reinigern ab und rissen ihnen die Krallen heraus. Und natürlich kein BAYER-Tierschutzbeauftragter weit und breit.

Warum der Multi nicht dafür gesorgt habe, den Kreaturen dieses Leid zu ersparen, wollte Esch wissen. Der BAYER-Chef bekundete, sofort nach Veröffentlichung des PETA-Recherchematerials die Geschäftsbeziehungen zu dem Kooperationspartner abgebrochen zu haben - eine dreiste Lüge, denn zu dem Zeitpunkt waren die ADVANTAGE-Versuche schon längst beendet. Die anderen Fragen von Christine Esch beantwortete er dann - wenn überhaupt - ähnlich inadäquat, wie diejenigen der anderen RednerInnen. Philipp Mimkes, dem der Versammlungsleiter Manfred Schneider überdies noch das Wort entzog, veranlasste das, Widerspruch zu Protokoll zu geben.

BeobachterInnen, die BAYERs Antwort-Praxis aus den früheren Jahren noch nicht kannten, hat dieses Verhalten, besonders den Medikamenten-Geschädigten gegenüber, tief verstört. „Wenn Menschen von Angesicht zu Angesicht von ihrem Leiden erzählen und das einfach weggewischt wird - ich habe das als unmenschlich empfunden. Ich konnte es menschlich nicht nachvollziehen, und das schockt mich“, hielt der Imker Bernhard Heuvel in seiner Nachbetrachtung fest. Einer Aktionärin erging es genauso. „Ich bin eigentlich kein sonderlich emotionaler Mensch, aber die Rede zum Thema „Schädigungen durch die Antibabypille“ hat mich trotzdem sehr berührt. Umso unverständlicher fand ich dann die Reaktion darauf, und es hat mir für die Betroffenen sehr leid getan, so abgekanzelt worden zu sein“, schrieb sie der Coordination nach der Hauptversammlung. Die Frau hatte daraus die Konsequenz gezogen, zum ersten Mal in ihrem Leben gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat zu stimmen. Und genau wegen solcher Reaktionen lohnt der ganze Einsatz, der besonders den Pharma-Geschädigten viel Stärke und Mut abverlangt.

Proteste in der Bayer HV am 29. April: Videos, Reden, Fotos und Medienberichte

Repression im Dienst von BAYER & Co.

Das Imperium schlägt zurück

Politisches Engagement sieht sich seit einiger Zeit verstärkter Repression ausgesetzt. Besonders für Initiativen, die sich in ihrer Arbeit auf Wirtschaftsunternehmen konzentrieren, steigt der Druck. Das bekommen vor allem TierrechtlerInnen zu spüren, aber unter das Verdikt „Öko-Terrorismus“ können auch Gentechnik-GegnerInnen und andere AktivistInnen fallen. In den USA weckt das aufgeheizte Klima schon Erinnerungen an das antikommunistische McCarthy-Regime.

Von Jan Pehrke

Von der Demonstrationsfreiheit hat der britische Oberste Gerichtshof nur eine sehr begrenzte Vorstellung. Im Fall „BAYER CROPSCIENCE LIMITED vs. STOP HUNTINGDON CRUELTY (SHAC) untersagte er der Tierrechtsinitiative 2008 auf der Grundlage eines Gesetzes zum Schutz vor Belästigungen, künftig in der Nähe der Konzern-Niederlassungen in Cambridge, Great Chishill und anderswo zu demonstrieren. Ein umfangreiches Kartenwerk im Anhang des Urteils gibt dabei exakt Auskunft über den Verlauf der Bannmeilen und weist den AktivistInnen, die gegen den Pharma-Riesen wegen seiner Geschäftsbeziehungen zum Tierversuchsmulti HUNTINGDON Kampagnen durchführen, stattdessen „designated protest areas“ (DPAs) in den hintersten Winkeln zu. Noch dazu dürfen diese nie mehr als 20 SHAClerInnen gleichzeitig betreten und das auch nicht mehr als zwei Stunden lang. Leise müssen sie ebenfalls sein: Das Mitführen von Instrumenten verboten die JuristInnen. Alles andere würde den Tatbestand der Belästigung erfüllen.

Hohe Haftstrafen

Ähnlich hatte bereits 2004 ein RichterInnen-Spruch BAYER-Gelände zur No-Go-Area erklärt und verbriefte Grundrechte auf diese Weise zur Farce werden lassen. Aber das alles ist gar nichts im Vergleich zu anderen Prozess-Ausgängen. Im Januar 2010 verurteilte ein Gericht sieben SHAC-Mitglieder zu Haftstrafen bis zu elf Jahren, und zehn Monate früher mussten fünf SHAC-Angehörige für 15 Monate bis sechs Jahre ins Gefängnis. Der Winchester Crown Court hielt sie für schuldig, Angestellte von Huntingdon-Geschäftspartnern per Flugblatt der Päderastie bezichtigt, ihnen mit angeblich HIV-verseuchten Tampons Angst eingejagt und ihre Häuser, Autos und nähere Umgebung mit Bezeichnungen wie „Welpen-Killer“, „Mörder“ und „Abschaum“ besprüht zu haben.

Vielleicht mag einem diese Kampagne geschmacklos, überzogen und unpassend vorkommen, aber doch wohl kaum als „gleichbedeutend mit Einschüchterung, Gewalt und Terror“, als die sie das Gericht brandmarkte. Die Justiz musste sich noch nicht einmal die Mühe machen, den Angeklagten die Delikte direkt zuzuordnen. Sie erkannte auf organisierte Kriminalität und brachte eine „Verschwörung zur Erpressung“ und eine „Verschwörung zum Eingriff in ein bestehendes Vertragsverhältnis zum Schaden von Tierversuchsunternehmen“ zur Anklage.

Bei solchen zum Teil passgenau für SHAC und andere Tierrechtsorganisationen entworfenen Straftatbeständen war es zum vernichtenden Urteil dann nur noch ein kleiner Schritt. Sie hatten 2005 Eingang in den „Serious Organized Crime and Police Act“ (SOCPA) gefunden. Die Abschnitte 145 bis 149 widmen sich exquisit dem Treiben von SHAC & Co. und stellen den „Eingriff in ein bestehendes Vertragsverhältnis“ ebenso unter Strafe wie die Einschüchterung von deren Beschäftigten.

Aber auch sonst ist der SOCPA nicht ohne. Er erleichtert Verhaftungen, schränkt das Demonstrationsrecht ein und weitet den Schutz von BAYER & Co. vor Belästigungen erheblich aus. Dabei gelang der Labour-Regierung sogar das Kunststück, ein ursprünglich zur Ahndung von Stalking geschaffenes Paragraphen-Werk gegen politische AktivistInnen zu wenden, wenn auch nur unter erheblicher Kraftanstrengung. Da es nicht einmal die engagiertesten TierrechterInnen schaffen, den Konzernen permanent nachzustellen, können sie das nun bereits an einem Tag erledigen. Die findigen PolitikerInnen griffen zur paradoxen Konstruktion des Instant-Stalkings, um die Möglichkeit zu schaffen, auch gegen einmalige Aktionen vorzugehen. Und die Justiz machte von dieser Handreichung schon ausgiebig Gebrauch. Das Gesetz „wurde von der Polizei und den Gerichten benutzt, um fast alle Formen von Protest zu kriminalisieren“, bilanzierte der Journalist George Monbiot im Guardian.

In den USA gab es ähnliche Entwicklungen. 1992 verabschiedete der Kongress den „Animal Enterprise Protection Act“. Zehn Jahre später verschärfte er das Gesetz, und 2006 mutierte es auf Initiative des republikanischen Senators James Inhofe schließlich zum „Animal Enterprise Terrorism Act“ - natürlich nicht ohne nochmalige „Nachbesserungen“. In den Genuss dieser zusätzlichen Repressionen kamen die sieben TierrechtlerInnen noch nicht, die im Frühjahr 2006 im US-amerikanischen Trenton vor Gericht standen, aber es reichte auch so schon zu drastischen Strafen. Der Richter verurteilte sechs der sieben AktivistInnen, die seither unter dem Namen „SHAC 7“ bekannt sind, zu bis zu sechs Jahren Haft und einer Entschädigungszahlung von einer Million Dollar. Zur Last legte er ihnen eine Web-Kampagne, welche die Adressen von TierversuchswissenschaftlerInnen und anderen veröffentlichte und toner-fressende schwarze Faxe versendete. Mit dem Nachweis einer individuellen „Tatbeteiligung“ hielt der Jurist sich nicht lange auf. Er verwies auf das „Wir“ in diversen postings und sah eine Verschwörung am Werk bzw. sogar zwei: eine zur Verletzung des „Animal Enterprise Protection Acts“ und eine zur Belästigung vermittels moderner Kommunikationsmittel. Bei den Ermittlungen gegen TierschützerInnen gaben sich die staatlichen Stellen ebenfalls wenig zimperlich. Sie infiltrieren die Szene mit V-Leuten und schreckten nicht einmal vor dem Einsatz von agents provocateurs zurück.

Verdeckte ErmittlerInnen trugen auch in Österreich das belastende Material gegen den VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (VGT) zusammen, das den Telefonabhör-Aktionen und Observationen der Sonderkommission Pelztier entging. 10.000 Ordner-Seiten füllt es mittlerweile und befeuert einen Prozess gegen zehn TierrechtlerInnen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 278a. Allerdings mangelt es trotz des beeindruckenden Akten-Bestandes noch an schlagkräftigen Beweisen. Das Gericht tut sich sichtlich schwer damit, den Angeklagten Buttersäure-Attentate auf Kleidergeschäfte, das Ansägen eines Hochsitzes und die Beschädigung von Autos nachzuweisen. Aber selbst wenn das zu Freisprüchen führen sollte, sind die Zehn durch die über dreimonatige Untersuchungshaft, die lange Verfahrensdauer und die dadurch entstandenen immensen Anwaltskosten schon genug gestraft.

Darüber hinaus versuchte die SOKO Pelztier, dem VGT die Finanzierung zu erschweren. So setzten sich die BeamtInnen mit dem Finanzministerium zusammen, um eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit in die Wege zu leiten. Die Steuerfahndung durchsuchte anschließend die Geschäftsräume, prüfte die Unterlagen und ordnete die Streichung der Gemeinnützigkeit an. Der Verein verfolge politische Ziele, die „ein nicht unbeachtlicher Teil der Bevölkerung“ nicht teile und die deshalb auch nicht dem Allgemeinwohl dienten, lautete die Begründung. Aber der Coup gelang nicht. Kurz vor Prozess-Beginn bestätigte das zuständige Finanzamt den bisherigen Status des VGT.

Nicht nur TierrechtlerInnen

Unter dem zunehmenden Druck leiden jedoch nicht nur TierrechtlerInnen. So definiert der Paragraph 278a des österreichischen Strafgesetzbuchs „kriminelle Organisation“ in einer Weise, die es erlaubt, fast alle politische Initiativen unter Generalverdacht zu stellen. „Eine auf längere Zeit angelegte unternehmensähnliche Verbindung“ mit „einer größeren Anzahl von Personen“, die „erheblichen Einfluss auf Politik oder Wirtschaft anstrebt“, ist nämlich beinahe jede politisch arbeitende Gruppe. Und deshalb auch entsprechend gefährdet - nicht nur in Österreich. Martin Balluch, einer der angeklagten AktivistInnen vom VGT, hat sich in seinem Buch „Widerstand in der Demokratie“ umfassend mit dem neuen Repressionsregime beschäftigt und schreibt: „Die Entwicklung, dass Organisationsdelikte und die erweiterte Gefahrenforschung gegen NGO-Arbeit und völlig legalen und demokratiepolitisch unbedenklichen politischen Aktivismus eingesetzt werden, ist mittlerweile global zu bemerken“.

Globaler „Öko-Terror“

In Neuseeland betrachteten die Behörden die Friedensbewegung und eine Initiative für die Rechte der UreinwohnerInnen als kriminelle Vereinigungen und starteten das ganze Programm mit Lauschangriffen, Hausdurchsuchungen und Untersuchungshaft. Allerdings wollte es der Generalstaatsanwalt später nicht weiterführen und klagte die Beschuldigten schließlich nicht mehr wegen eines gemeinschaftlich begangenen Verbrechens an. Genau das aber hat die sächsische Staatsanwaltschaft mit 17 AntifaschistInnen vor. „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ legt sie ihnen wegen vermeintlicher Angriffe auf Neonazis zur Last und durchkämmte zur Beweissicherung in einer Großrazzia 20 Wohnungen. Auch für bundesdeutsche Gentechnik-GegnerInnen brechen härtere Zeiten an. So verbüßt Jörg Bergstedt gerade eine sechsmonatige Haftstrafe, weil er an einer Feldbefreiungsaktion teilgenommen hat.

In den USA rollte 2004 die „Operation Backfire“ an, die neben TierrechtlerInnen auch Mitglieder der EARTH LIBERATION FRONT (ELF) auf die Fahndungsliste setzte. „Help find four Eco-Terrorists“ forderte das FBI die Bevölkerung auf seiner Internet-Seite in einer „Top Story“ auf, die Osama Bin Laden ins Kleingedruckte verbannte. Aber wenn eine Gruppe daherkommt und die Einrichtung eines Ski-Gebiets im netten Vail mit Sabotage-Aktionen verhindern will, wie es die Staatsanwaltschaft dem Quartett vorwirft, können die Prioritäten offenbar schon einmal durcheinander geraten. Auch den Anschlag auf ein botanisches Versuchslabor der Washingtoner Universität werteten die Gerichte als „domestic terrorism“ - und handelten entsprechend: Für die den Angeklagten zur Last gelegten Delikte verhängten sie Strafen von bis zu neun Jahren. Einer der ELF-AktivistInnen erlebte die Urteilsverkündigung nicht mehr: Bill Rodgers hatte sich schon einen Monat nach seiner Inhaftierung in seiner Gefängniszelle das Leben genommen.

Aber nach „Terrorismus minus islamistisch“ suchte das FBI auch anderswo. Es observierte die TierschützerInnen von PETA, den sich für Bürgerrechte engagierenden „Thomas Merton Center“, GREENPEACE und selbst eine katholische Friedensgruppe. Einige republikanische Politiker wollten für diesen erweiterten Terrorismus-Begriff sogar eine gesetzliche Grundlage schaffen. Der Kongress lehnte den von George Nethercutt eingebrachten „Agro-Terrorism Prevention Act“ jedoch ebenso ab wie der Senat den Antrag von Orrin G. Hatch auf Einführung einer „Öko-Terrorismus“-Datenbank.

In England fand der Stalker-Paragraph „Protection from Harassment“ unter anderem Anwendung bei der Verfolgung von Protesten gegen eine Raketenabwehr-Station des US-Militärs und gegen einen Stromkonzern. Auch das Versenden zweier E-Mails an eine Pharma-Firma mit dem Appell, auf Tierversuche zu verzichten, sahen die StaatsanwältInnen als Belästigung an. Schon der Kommentar auf einer Indymedia-Seite zu den Urteilen im SHAC-Prozess, der dazu aufforderte, dem Richter seine Meinung zu sagen, reichte für eine Verhaftung nach dem „Serious Organized Crime and Police Act“.

Und an BAYER war es, all die unterschiedlichen Gruppen in einem einzigen Rechtsstreit auf der Anklagebank zu versammeln. In dem 2004 geführten Gerichtsverfahren nach dem notorischen Belästigungsparagraphen fanden sich dort neben SHAC-AktivistInnen auch Angehörige der Initiativen STOP BAYERS GM-CROPS, LEEDS EARTH FIRST und BAYER HAZARD wieder. Gegen die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatte der Chemie-Multi ebenfalls schon wiederholt die RechtsanwältInnen eingeschaltet. 1987 verklagte er die CBG wegen eines Aufrufs, in dem es geheißen hatte: „In seiner grenzenlosen Sucht nach Gewinnen und Profiten verletzt BAYER demokratische Prinzipien, Menschenrechte und politische Fairness. Missliebige Kritiker werden bespitzelt und unter Druck gesetzt, rechte und willfährige Politiker werden unterstützt und finanziert“. In den ersten Instanzen bekam das Unternehmen Recht; ein Richter forderte sogar eine dreijährige Haftstrafe für einen CBGler. Die Coordination musste bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und ein erhebliches finanzielles Wagnis eingehen, um dem Recht auf Meinungsfreiheit fünf Jahre nach Beginn des Prozesses wieder Geltung zu verschaffen. Im Jahr 2001 klagte der Gen-Gigant die CBG dann wegen „Verletzung des Namensrechts“ an, weil diese das Wort „BAYER“ zusammen mit dem Begriff „watch“ in einem Domain-Namen verwendet hatte. Aus Angst vor den hohen Verfahrenskosten legte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN keinen Widerspruch ein und beugte sich der Einstweiligen Verfügung, die mit einer Strafandrohung von 50.000 Euro bewehrt war.

Aber der Pharma-Riese ging nicht nur rechtlich gegen die Coordination vor. Anfang der 1980er Jahre nutzte er den kurzen Dienstweg zum Wuppertaler Polizeipräsidenten, um diesen anzuhalten, der CBG die Gemeinnützigkeit zu bestreiten. Der tat wie geheißen und unterwies das Amtsgericht Solingen postwendend, die „Förderung zu unterbinden“. Daran hielten die JuristInnen sich dann auch und schnitten die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN so von dringend benötigten finanziellen Ressourcen ab.

Die Last des Erfolges

Der Hauptgrund für die zunehmende Repression ist der Erfolg von Initiativen, die sich auf Unternehmen konzentrieren. So gelang es SHAC mit seinen Kampagnen, HUNTINGDON dazu zu bringen, England zu verlassen und in den USA ökonomisches Asyl zu suchen. Auch dem Leverkusener Multi als gutem Kunde von HUNTINGDON und Konzern mit über 170.000 Tierversuchen pro Jahr machten die SHAClerInnen das Leben schon schwer. Die Gruppe setzte ihn ganz oben auf ihre Liste der inkriminierten Konzerne und agiert seit mehr als zehn Jahren global gegen den Global Player. Sie blockierte die Werkstore in Uruguay, demonstrierte vor dem Wuppertaler Pharma-Zentrum, sprach dank einer Einladung der CBG auf der BAYER-Hauptsammlung in Köln, protestierte vor der chilenischen Zentrale, störte ein BAYER-Dinner in Irland, entrollte in der Lobby der Washingtoner Zweigstelle Transparente und suchten schwedische und englische Niederlassungen heim.

Nicht umsonst konstatierte das US-amerikanische Heimatschutz-Departement deshalb: „Von Tierrechtsextremisten und Öko-Terroristen verübte Attacken gegen Unternehmen verursachen den betroffenen Unternehmen hohe Kosten und können auf die Dauer das Vertrauen in die Wirtschaft erschüttern“.

BAYER & Co. als Gesetzgeber

Auf dieses Vertrauen aber sind die Global Player in Zeiten des immer entfesselter auftretenden Kapitalismus besonders angewiesen, um ihren AktionärInnen weiterhin Extra-Renditen sichern zu können. Darum reagieren die großen Firmen empfindlicher denn je auf Störungen des „Business as usual“ - und fordern Schutzmaßnahmen ein. In den USA war die Industrie die treibende Kraft hinter den Strafverschärfungen. Sie nahm an den Senatsanhörungen teil, die den Boden für die „homeland terrorism“-Beschlüsse bereiten sollten, und unterstützte die willigsten PolitikerInnen. BAYER etwa überwies den Republikanern James Inhofe, George Nethercutt und Orrin G. Hatch, welche die Gesetzesinitiativen zum Öko-, Agrar- und Tierrechts„terrorismus“ einbrachten, großzügige Wahlkampfspenden. Ausgearbeitet hatte ihre Entwürfe das „American Legislative Exchange Council“ (ALEC), eine von den Konzernen gesponserte JuristInnen-Vereinigung. „Limited Government, Free Enterprise und Federalism“ hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, die der Leverkusener Multi mit hochhält. Die BAYER-Managerin Sandra Oliver sitzt für den Agro-Riesen in dem Beirat, der EmissärInnen aus der freien Wirtschaft vorbehalten ist. Mike Birdsong gehört der „Health and Human Services Task Force“ an, und Bill Corley, das ALEC-Mitglied des Jahres 2005 in der Sektion „Privatwirtschaft“, steht im Bundesstaat Arkansas demjenigen Gremium vor, das sich um das legislative Wohlergehen von BAYER & Co. kümmert.

Green Scare

Die Strategie, die Anschläge vom 11. September 2001 dafür zu instrumentalisieren, aus dem Begriff „Terrorismus“ ein Passepartout für alle möglichen unliebsamen politischen Aktivitäten zu machen, hat in den USA ein hysterisches Klima geschaffen, das an die McCarthy-Ära erinnert. Nur die Signalfarbe hat sich geändert: Grün ist das neue Rot. Was dem republikanischen Senator der „Red Scare“ war, die Beschwörung des vom Kommunismus angeblich ausgehenden roten Schreckens, das ist heutigen Zeiten der „Green Scare“ mit Tierrechts- und Umweltgruppen als Trägern. „Angst. Es dreht sich alles um Angst. Es geht darum, die Profite der Unternehmen zu schützen, indem man den Hauptströmungen der Tierrechts- und Umweltinitiativen - und allen anderen wachsamen sozialen Bewegungen - Angst macht, die ihnen zustehenden Rechte zu nutzen“, schreibt der Journalist Will Potter in seinem Blog „Green is the New Red“.

Auf besonders widerspenstige Gruppen zielen, aber alle treffen wollen - diese Absicht verfolgt der „Green Scare“ nach Meinung von Potter. Er appelliert deshalb an die politischen Initiativen, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen wie zu McCarthys Zeiten. „Wir müssen starke aktivistische Gemeinschaften aufbauen, die ihre Rechte kennen und wissen, wie sie bedroht sind und was auf dem Spiel steht, wenn wir nachgeben“, sagte Will Potter in einem Interview mit der Jungle World.

Und dies gilt trotz so einiger zweifelhafter Methoden wie Sachbeschädigungen umso mehr, als die neuen Gesetze immer häufiger einst ganz legale Inanspruchnahmen der verbrieften Grundrechte als illegal inkriminieren und die demokratisch nicht legitimierte Übermacht der Konzerne ein Ungleichgewicht der Kräfte schafft, das - wenn überhaupt - nur konfrontative Kampagnen ausbalancieren können. Wenn es nämlich einen Terror gibt, dann den einen: den Terror der Ökonomie.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Die größte terroristische Bedrohung im Inland“, sagt John Lewis, ein hoher FBI-Beamter, geht vom Öko-Terrorismus, von der Tierrechtsbewegung aus“. Die Tierrechts- und Umweltbewegung hat, wie jede andere soziale Bewegung in der Geschichte, legale und illegale Elemente. Es gibt darunter Menschen, die Flugblätter verteilen, Eingaben schreiben und sich bei der Politik Gehör verschaffen. Dann gibt es Menschen, die protestieren und zivilen Ungehorsam praktizieren. Und schließlich gibt es Menschen in Gruppen wie der ANIMAL LIBERATION FRONT und der EARTH LIBERATION FRONT, die Fenster einschmeißen, Geländewagen anzünden und Tiere aus Nerzfarmen befreien.

Tierrechts- und UmweltaktivistInnen haben keine Flugzeuge auf Gebäude gelenkt, Geiseln genommen oder Anthrax per Brief versandt. Sie haben nie irgendjemanden verletzt. Der einzige Mordversuch in der Geschichte der US-amerikanischen Tierrechtsbewegung wurde von einem Agent Provocateur initiiert. Trotzdem sieht das FBI diese Menschen als größte inländische terroristische Bedrohung an. Dieser völlig unverhältnismäßige Umgang mit der Tierrechts- und Umweltbewegung, einhergehend mit dem inflationären Gebrauch des Wortes „Terroristen“, wird oft „Green Scare“ genannt („grüne Gefahr“- in Anlehnung an die während der McCarthy-Ära beschworene „rote Gefahr“/Red Scare, Anm. SWB). Genau wie der „Red Scare“ mit seiner Hexenjagd auf KommunistInnen nutzt der „Green Scare“ ein Wort - dieses Mal ist es „Terrorist“ - um eine bestimmte politische Agenda zu verfolgen, Angst zu verbreiten und die Bewegung zu spalten.

Aber warum passiert das alles? Die Regierung und die Unternehmen machen gar keinen Hehl daraus, dass das alles geschieht, um die Profite der Multis zu schützen. So warnte das Heimatschutz-Departement die Exekutiv-Organe in einem Bulletin: „Von Tierrechtsextremisten und Öko-Terroristen verübte Attacken gegen Unternehmen verursachen den betroffenen Firmen hohe Kosten und können auf die Dauer das Vertrauen in die Wirtschaft erschüttern“. Und in einer geleakten PowerPoint-Präsentation des State Departements vor Konzernen hieß es: „Obwohl Ereignisse, die mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht werden, die Schlagzeilen beherrschen, ist es der Tierrechtsextremismus, der Ihre gewöhnlichen Geschäftsoperationen am ehesten stören kann.

Darum geht die Regierung so hart gegen die militanten AktivistInnen vor. Angst. Es dreht sich alles um Angst. Es geht darum, die Profite der Unternehmen zu schützen, indem man den gemäßigten Tierrechts- und Umweltinitiativen - und allen anderen wachsamen sozialen Bewegungen - Angst macht, die ihnen zustehenden Rechte zu nutzen.

Industrie-Vereinigungen sagen über die „Green Scare“-Kampagne: „Das ist erst der Anfang“. Aber es könnte auch der Anfang für die AktivistInnen sein. Ich habe in den vergangenen Jahren mit Hunderten von AktivistInnen aus dem ganzen Land gesprochen. Da ist viel Angst. Aber da ist auch viel Wut. Und das ist gut. Denn die gegenwärtige Repressionswelle mag viele Taktiken des „Red Scare“ übernehmen, aber die Antwort darauf muss heutzutage eine andere sein. Es geht nicht an, sich feige von einer als Kommunist beziehungsweise Terrorist gebrandmarkten Person zu distanzieren. Das Denunzieren und Treue-Eide schwören half damals den AktivistInnen nicht und tut es auch heute nicht.

Der einzige Weg für die AktivistInnen und für die Grundrechte, diese Situation zu überstehen, besteht darin, offensiv damit umzugehen. Das bedeutet, den Durchschnittsbürgern zu erklären, dass es eine Verschwendung von Antiterrorismus-Ressourcen und eine Beleidigung der Opfer des 11. Septembers darstellt, AktivistInnen als TerroristInnen zu bezeichnen. Und das bedeutet, allen Engagierten klarzumachen, dass das Schicksal dieser AktivistInnen vielleicht nur vorwegnimmt, was uns allen blühen könnte.

Nur zusammen können wir verhindern, dass die Geschichte sich wiederholt.

Will Potter ist ein US-amerikanischer Journalist und Autor des Buches „Green is the new Red“.

Niederlage für BAYER

Gericht stoppt CO-Pipeline

Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat am 25. Mai 2011 die Inbetriebnahme von BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline wegen ihrer mangelnden Erdbeben-Sicherheit untersagt.

Als vernachlässigbar hatte die Düsseldorfer Bezirksregierung die Erdbeben-Sicherheit von BAYERs CO-Leitung angesehen. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht teilte die Meinung der Genehmigungsbehörde nicht. Deshalb erklärte es Ende Mai 2011 den Planfeststellungsbeschluss zu der zwischen Dormagen und Krefeld geplanten Kohlenmonoxid-Pipeline für „rechtswidrig und vorerst nicht vollziehbar“. Nach Meinung von Richter Winfried Schwerdtfeger versäumte es die Behörde zu prüfen, ob die oberirdisch verlaufenden Rohr-Brücken Erschütterungen standhalten. Zudem warf das Gericht ihr vor, keine Untersuchung des Grundwasser-Standes unter der Trasse vorgenommen zu haben, obwohl ein besonders hoher Pegel im Zusammenspiel mit ungünstigen Bodenverhältnissen bei einem Beben zu Erd-Absackungen mit verheerenden Folgen für das Röhrenwerk führen kann.

„Bis auf die Knochen blamiert“ sehen die STOPP-BAYER-CO-PIPELINE-Intiativen nun BAYER, den TÜV als Gutachter und die Bezirksregierung, die sich dann auch bass erstaunt über die „völlig neue Rechtsauffassung der Kammer“ zeigte. Die Gruppen werteten das Urteil als „Etappen-Sieg“. Am Ziel wähnen sie sich noch nicht. Die JuristInnen haben dem Projekt nämlich zugebilligt, dem Allgemeinwohl dienlich zu sein, und deshalb keinen Anstoß an den Enteignungen entlang des Streckenverlaufes genommen. Zudem haben sie den Streckenverlauf trotz bestehender Alternativen abgesegnet und sich auch nicht an den teilweise schon rostenden Bau-Teilen gestört. „Denken Sie daran, wie rostig die Stahlstreben sind, die in Stahlbeton eingebaut werden. Das ändert an der Sicherheit des so entstandenen Hauses gar nichts“, hatte der Sachverständige dem Richter erfolgreich ins Gewissen geredet.

Darum akzeptieren die Anwohner, die gegen ihre Zwangsenteignung geklagt hatten, das Urteil nicht und gehen in Berufung. Die Bezirksregierung muss indessen ein Planergänzungsverfahren auf den Weg bringen. Die grüne Regierungspräsidentin Anne Lütkes kündigte an, dieses transparent und unter Einbeziehung der BürgerInnen gestalten zu wollen. Trotzdem macht BAYER gute Miene zum bösen Spiel. „Die geringfügigen Nachbesserungen zur Erdbeben-Sicherheit sind unproblematisch“, erklärte ein Konzern-Justiziar nach dem Urteil.

Der Gerichtsbeschluss dürfte den Genehmigungsprozess jedoch nochmals empfindlich verzögern. Schon seit Jahren ist die Inbetriebnahme der Leitung ausgesetzt, da das Oberverwaltungsgericht Münster im Dezember 2007 erhebliche Zweifel an der Gemeinnützigkeit des Projekts geäußert hatte. Zudem liegen noch mehr als 40 weitere Klagen vor. Aber der Widerstand beschränkt sich nicht auf die juristische Ebene. Die Bürgerinitiativen entlang der Trasse zeigen ein beeindruckendes Engagement und haben beispielsweise mehr als 110.000 Unterschriften gegen den Bau gesammelt. Die CBG hat auf den BAYER-Hauptversammlungen mehrfach Gegenanträge zu dem umstrittenen Projekt eingereicht. Sogar die Feuerwehren haben sich gegen das Vorhaben ausgesprochen, denn sie sehen sich außerstande, die Bevölkerung im Fall eines Gas-Austritts umfassend zu schützen. Und selbst innerhalb der Belegschaft des Leverkusener Multis gibt es Pipeline-GegnerInnen.

Der Pharma-Riese zeigt sich sichtlich überrascht von der breiten Ablehnung. Er hatte das Ganze lange als reine Formsache betrachtet. Schon bevor der nordrhein-westfälische Landtag das Rohrleitungsgesetz verabschiedete und die Bezirksregierung sich mit der Genehmigung befasste, hatte er Verträge über Gas-Lieferungen nach Krefeld mit LINDE geschlossen. Steif und fest behauptete BAYER stets, dass „Pipelines sowohl unter Sicherheits- als auch unter Umweltaspekten das beste Transportmittel“ wären, weil diese Schiffs- oder LKW-Frachten ersetzten. Tatsächlich finden auf diesen Wegen jedoch keine nennenswerten CO-Transporte statt. Nicht nur deshalb muss nach Auffassung der Coordination weiter das Prinzip gelten, Gefahrstoffe nur am Ort ihrer Verwendung zu produzieren. Und dies gilt umso mehr, als durch die Errichtung neuer Kunststoff-Fertigungsstätten in Dormagen dort nun gar kein überschüssiges Kohlenmonoxid mehr anfällt, das per Röhren-Verbund nach Krefeld geleitet werden könnte, denn genau das hatte der Global Player ursprünglich zur Begründung seiner Pläne angeführt.

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG), welche die BürgerInnen-Proteste Anfang 2006 mitinitiiert hatte, nimmt deshalb das Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts zum Anlass, abermals ein Ende des Projekts zu fordern. „Wir beglückwünschen die Kläger und die Bürgerinitiativen zu diesem großen Erfolg! Nun ist der Moment gekommen, dieses unselige Vorhaben zu beerdigen“, heißt es in ihrer Presseerklärung.

Von Philipp Mimkes und Jan Pehrke

AKTION & KRITIK

TESTBIOTECH kritisiert EFSA

Der Verein TESTBIOTECH hat Kritik an der Art und Weise, wie die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA die Risiken der Laborfrüchte von BAYER & Co. beurteilt, geübt. So unterlässt es die EFSA, die unlängst durch ihre Verfilzung mit den Gen-Giganten für Schlagzeilen sorgte (Ticker 2/11), die Wechselwirkung zwischen dem Erbgut der Pflanze, dem eingebauten Gen und der Umwelt zu untersuchen. Auch fehlen der Behörde klare Kriterien für ein Negativ-Urteil, monierte die Initiative.

CBG verlangt Phosgen-Verzicht

Der Leverkusener Multi will in Brunsbüttel und Krefeld seine Polycarbonat-Produktion erweitern, dabei aber weiterhin das gefährliche Vorprodukt Phosgen verwenden, obwohl es bereits seit langem Alternativ-Verfahren gibt. Dagegen hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit dem BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ protestiert. „Die Phosgen-Chemie gehört nach Atomkraftwerken zu den risiko-reichsten Technologien in Deutschland. Fukushima zeigt, dass das Undenkbare möglich ist! Das Risiko, jährlich Hunderttausende Tonnen eines Giftgases zu produzieren, ist schlichtweg zu hoch - zumal es Alternativen gibt. Wir fordern, dass neue Werke nach dem neuesten Stand der Technik gebaut werden müssen“, heißt es in der Presseerklärung.

Leserbrief zu Phosgen-Produktion

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte in Presse-Erklärungen die von BAYER in Brunsbüttel und Krefeld geplante Ausweitung der Polyurethan-Produktion kritisiert, weil der Leverkusener Multi dabei weiterhin auf ein Verfahren mit dem Giftgas Phosgen setzt, obwohl Alternativen bestehen (s. o.). Daran knüpfte eine Leserin der Brunsbütteler Zeitung an. Sie schrieb dem Blatt: „Ich frage mich, ob der Brunsbütteler Bevölkerung eigentlich bekannt ist, was BAYER dort plant und welche Auswirkungen das hochgiftige Phosgen-Gas haben kann. Dieses Gas - im 1. Weltkrieg als Kampfgas genutzt - ist für den Menschen schon in geringsten Dosen tödlich! Es ist bekannt, dass von BAYER in Brunsbüttel viele oder sehr viele Arbeitsplätze abhängen und daher evtl. niemand so recht wagt, etwas dagegen zu sagen. Aber eventuell toten - vielleicht vielen toten - Menschen nützen irgendwelche Arbeitsplätze dann auch nichts mehr“.

CBG-Leserbrief an die SZ

Der BAYER seit langen Jahren besonders zugetane Journalist Stefan Weber von der Süddeutschen Zeitung verfasste für die Serie „Starke Marken“ eine halbseitige ASPIRIN-Eloge, ohne sich weiter den Risiken und Nebenwirkungen des „Tausendsassas“ zu widmen. Das tat dann die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN in einem Leserbrief. „Der Wirkstoff greift tief in den biochemischen Haushalt des Körpers ein und kann u. a. Blutungen im Magen-Darm-Trakt und Magengeschwüre verursachen. Trotzdem versucht die BAYER AG das Präparat als Wunderpille zu vermarkten - zum Beispiel mit der website WonderDrug.com. Von den Gefahren findet sich in der Werbung kein Wort. Dabei sterben in den USA mehr Menschen an ASPIRIN-Nebenwirkungen als beispielsweise an HIV oder Verkehrsunfällen“, heißt es in der Zuschrift.

Proteste vor Brüsseler BAYER-Büro

Die TeilnehmerInnen der „Europäischen Saatguttage“, die Mitte April 2011 in Brüssel stattfanden, haben auch vor BAYERs Brüsseler Niederlassung demonstriert. Der Leverkusener Multi gehört nämlich zu den Hauptprofiteuren der von der EU geplanten Novelle des Saatgutrechts, will diese den LandwirtInnen doch untersagen, selber Saatgut in Verkehr zu bringen und so das Monopol der Agro-Riesen zementieren. Noch dazu sollen wichtige Prüfungen künftig in den Händen von BAYER & Co. oder in denen der von Industrie-VertreterInnen durchsetzten „Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit“ liegen (siehe auch Ticker 2/11). Zum Zeichen des Protestes gegen das Projekt haben die AktivistInnen den Europa-ParlamentarierInnen außerdem 51.416 Unterschriften übergeben.

KAPITAL & ARBEIT

Pharma-Fusion unter Gleichen?

Mit schöner Regelmäßigkeit stellt BAYER-Chef Marijn Dekkers Unternehmensteile zur Disposition. Hatte er im März 2011 die Bereitschaft erkennen lassen, die Kunststoff-Sparte zu veräußern, falls der Konzern Geld für eine Akquisition benötige, so zeigte er sich zwei Monate später gegenüber Veränderungen im Pharma-Bereich aufgeschlossen. „Wir würden möglicherweise einen Zusammenschluss unter Gleichen in der Healthcare-Sparte erwägen“, sagte er nicht irgendwo, sondern bei einem Besuch der Finanzagentur BLOOMBERG in New York. Bei einem solchen Joint-Venture wäre es leichter, die Prämie für die AktionärInnen zurückzuverdienen als bei Übernahmen, führte der Holländer laut Financial Times Deutschland aus. Allerdings stellt sich bei Deals dieser Art oftmals keine echte Parität ein. Einer der Partner ist nicht selten ein wenig gleicher als der andere.

„Pharma-Campus“ schrumpft

Als der Leverkusener Multi 2006 SCHERING übernahm, stellte er den Beschäftigten Vorteile aus dem Zusammenschluss in Aussicht. Die Realität sah jedoch anders aus. 1.000 Belegschaftsangehörige mussten sofort gehen. Mit dem neuen BAYER-Chef Marijn Dekkers brachen dann noch härtere Zeiten an. Er tilgte den Namen und unterstellte die Pillen-Schmiede direkt dem Kommando des Pharma-Chefs Jörg Reinhardt. Auch von dem Job-Abbau, den Dekkers kurz nach seinem Amtsantritt ankündigte, sind die BerlinerInnen in besonders hohem Ausmaß betroffen. Das alles „kann man nicht als Erfüllung der Zusage werten“, warf eine Angestellte dem Vorstandsvorsitzenden auf der Hauptversammlung im April 2011 deshalb vor. Sie fragte den Holländer ebenfalls nach der Zukunft der hochtrabenden „Pharma-Campus“-Pläne, in die nicht zuletzt der Senat der Hauptstadt große Hoffnungen steckt, weil er sich davon eine Sogwirkung auf andere Unternehmen verspricht. Der Ober-BAYER drückte sich um eine klare Antwort. Aber zwei Wochen später wurde der Konzern deutlicher. Er präsentierte eine deutlich abgespeckte Version des Masterplans; der Bau eines Hochhauses steht jetzt nicht mehr zur Debatte.

BAYER gliedert BBS aus

Der Leverkusener Multi gliedert Teile seiner IT-Sparte BAYER BUSINESS SERVICES aus; künftig übernimmt eine SIEMENS-Tochter die Dienstleistungen. Durch diese Maßnahme vernichtet BAYER im Konzern-Verbund die Arbeitsplätze von 260 Belegschaftsangehörigen und 290 LeiharbeiterInnen. Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE kritisierte diesen Schritt deshalb scharf. „Offensichtlich verstehen die Arbeitgeber unter Wettbewerbsfähigkeit nur die Maximierung betriebswirtschaftlicher Kennziffern, mit denen sie die Finanzmärkte begeistern wollen“, so Reiner Hoffmann, Landesbezirksleiter der Gewerkschaft.

Job-Streichungen in Emeryville

Auch über sein im November 2010 beschlossenes Rationalisierungsprogramm hinaus vernichtet der Leverkusener Multi noch Arbeitsplätze. So stellt er die Fertigung des Multiple-Sklerose-Wirkstoffs Betaferon im US-amerikanischen Emeryville ein. Künftig übernimmt BOEHRINGER für BAYER die Herstellung. Die meisten der 540 Beschäftigten verlieren durch diese Maßnahme ihren Job. Damit bleibt der Konzern seiner Devise treu, bevorzugt Produktionen zu schließen, in denen sich Betriebsgruppen von Gewerkschaften konstituieren wollen. In Emeryville hatte das Unternehmen die Gründung hintertrieben, indem es mit Stellen-Streichungen drohte und die Beschäftigten-VertreterInnen als „Schmarotzer“ diffamierte, die es nur auf die Beiträge der Belegschaftsangehörigen abgesehen hätten.

Job-Streichungen in Leverkusen

Auch am Stammsitz Leverkusen streicht BAYER Stellen. Nach Informationen der Gewerkschaften will der Konzern 61 Arbeitsplätze in den der Geschäftsführung zuarbeitenden Corporate Centern vernichten.

Fabrik-Verkauf in Norwich

Im Rahmen seines Rationalisierungsprogramms will sich BAYER von seiner Pestizid-Fabrik im englischen Norwich trennen und stellt damit 280 Arbeitsplätze im Konzern zur Disposition. Der Leverkusener Multi, der 2010 noch elf Millionen Pfund in den Standort investiert hatte, sucht Werksleiter Tim Green zufolge einen Interessenten für die Produktionsanlagen. Er dürfte allerdings selbst kaum daran glauben, auch einen zu finden, denn als Käufer kämen nur vier, fünf Konzerne aus dem exklusiven Club des Agrochemie-Oligopols in Betracht - und nach Neuerwerbungen steht denen im Moment nicht der Sinn. Es besteht also die Gefahr, dass von Norwich nur eine Mensch, Tier und Umwelt schädigende Altlast übrig bleibt, wofür die Fertigungsstätte in Hauxton nahe Cambridge ein warnendes Beispiel abgibt (Ticker 2/10).

4,1 Prozent mehr Lohn

Die IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE hat sich mit dem „Arbeitgeberverband Chemie“ auf eine Lohnerhöhung in Höhe von 4,1 Prozent geeinigt. Nach Berechnungen der KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT, eine alternative Gewerkschaftsgruppe im Leverkusener Werk, bleiben davon inflationsbereinigt zwei Prozent übrig. Auszubildende erhalten nach dem neuen Tarifvertrag, der eine Laufzeit von 15 Monaten hat, 35 Euro mehr. „Das Ergebnis ist weder überragend, noch ist es schlecht, es bewegt sich in einer Größenordnung, die man im Allgemeinen als moderat bezeichnen kann“, resümieren die Durchschaubaren das Ergebnis. Ihrer Ansicht nach fehlten auf der Verhandlungsagenda die Themen „gleicher Lohn für LeiharbeiterInnen“ und „Festgeld-Erhöhung“, also das Streiten für die Anhebung des Tarifs um einen bestimmten Betrag, was mehr Verteilungsgerechtigkeit verspricht. Von einem prozentualen Zuwachs profitieren die oberen Einkommensgruppen nämlich mehr als die unteren.

Zehn Millionen für den Vorstand

Der Vorstand des Leverkusener Multis darf sich über üppige Bezüge freuen. Mehr als zehn Millionen Euro strich die Riege im Geschäftsjahr 2010 ein - über eine Million Euro mehr als 2009. Allein BAYER-Chef Marijn Dekkers erhielt fast vier Millionen Euro. Erstmals orientiert sich die Hälfte der variablen Vergütung an der Entwicklung der BAYER-Aktie während eines Zeitraums von drei Jahren, aber gnädigerweise hat der Konzern zweien seiner Vorstände für die „System-Umstellung“ noch einen Aufschlag von fünf Prozent gewährt.

BAYER zahlt Ex-Manager Entschädigung

BAYERs Top-ManagerInnen können mit einer Lohnfortzahlung im Ausscheidungsfall rechnen. Weil die Führungskräfte nicht direkt vom Leverkusener Multi zur Konkurrenz wechseln dürfen, erhalten sie dafür beim Abschied eine Art Schmerzensgeld. So zahlte der Global Player seinem im April 2010 ausgeschiedenen Finanz-Vorstand Klaus Kühn laut Geschäftsbericht 765.000 Euro „als Entschädigung für dieses Wettbewerbsverbot“.

BAYER gliedert Werksschutz aus

BAYER CROPSCIENCE hat am Stammsitz Monheim den Werksschutz ausgegliedert. Fortan übernehmen - wie bereits im Brunsbütteler BAYER-Werk - Beschäftigte des Sicherheitsunternehmens VSU diese Aufgabe. „Damit leisten wir einen Beitrag zur Verbesserung der Kosten-Situation an den rheinischen und niederrheinischen BAYER-Standorten“, so die Landwirtschaftssparte zur Begründung des Schrittes. Betriebsrat und Chemie-Gewerkschaft kritisieren die Maßnahme scharf. „Wir schätzen, dass die immerhin über eine formale Ausbildung verfügenden künftigen Werksschützer einen Stundenlohn zwischen zwölf und dreizehn Euro erhalten. Das liegt deutlich unter der niedrigsten Lohnstufe, in die zum Beispiel Produktionshelfer in der Chemischen Industrie eingestuft werden“, moniert der Betriebsratsvorsitzende Oliver Zühlke. Von „Lohndumping in stark sensiblen Tätigkeitsfeldern“ spricht er deshalb. Die 17 bisherigen WerksschützerInnen erhalten nach BAYER-Angaben andere Job-Angebote im Konzern.

Wenning EON-Aufsichtsratschef

Der ehemalige BAYER-Chef Werner Wenning wäre nach seiner Amtszeit am liebsten bruchlos Aufsichtsratsvorsitzender beim Leverkusener Multi geworden. Das erlauben jedoch die Gesetze nicht mehr. Also trainiert er bis zur Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schon einmal bei anderen Konzernen. So leitet er seit 2010 den EON-Aufsichtsrat und sitzt bei der DEUTSCHEN BANK, HDI und TALANX in den Kontrollgremien. Darüber hinaus gehört er den Gesellschafter-Ausschüssen von HENKEL und BAYER Leverkusen an und ist Vize-Präsident des „Verbandes der Chemischen Industrie“.

Neues Projekt der BASIS-BETRIEBSRÄTE

Mitglieder der BASIS-BETRIEBSRÄTE, einer alternativen Gewerkschaftsgruppe im Leverkusener BAYER-Werk, haben das Projekt „Wechselwirkung LEV“ ins Leben gerufen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, ein gemeinsamer Anlaufpunkt für Erwerbslose, prekär Arbeitende und regulär Beschäftigte in der Stadt zu werden. „Alle Leute, die unbequem sind, die raus sind aus dem Chemie-„Park“ oder in sonstiger Weise nicht der Gewerkschaft angepasst sind“, sollen dort nach den Worten des Mitinitiators Nikolaus Roth zusammenkommen. Auch der Zersplitterung der BAYER-Belegschaft, die sich inzwischen auf die unterschiedlichsten Tochter-Gesellschaften mit den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen verteilt und so die oppositionelle Betriebsratsarbeit erschwert, will Roth durch die „Wechselwirkung LEV“ entgegenwirken.

ERSTE & DRITTE WELT

Immer mehr Menschenversuche

BAYER & Co. gehen in immer früheren Test-Phasen dazu über, Medikamente an Menschen zu erproben. Die Pharma-Riesen wollen schneller belastbare Informationen über die Praxis-Tauglichkeit einer neuen Arznei erhalten und so Entwicklungskosten sparen. Als Reservoir für die Versuchsreihen dienen vornehmlich die Länder der „Dritten Welt“. Dort locken ein großes Reservoir an ProbandInnen, unschlagbare Preise, schnelle Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht (SWB 2-3/10). Zu einem der beliebtesten Staaten für dieses Geschäft hat sich mittlerweile Indien entwickelt. BAYER lässt dort unter anderem das Multiple-Sklerose-Medikament BETAFERON, die Hautgeschwür-Arznei IMPAVIDO sowie vier Krebs-Präparate großflächig erproben.

Klagerecht für BAYER & Co.

Die Europäische Union schließt fleißig Freihandelsabkommen ab (SWB 2/11). Die Verträge mit Kolumbien, Peru und Südkorea sind schon unterschrieben, ein Abschluss mit Indien steht noch in diesem Jahr an. BAYER & Co. haben die Agenda der EU bei den Verhandlungen entscheidend mitbestimmt und profitieren entsprechend von den Ergebnissen wie strengere Patent-Regeln, freiere Marktzugänge, mehr Investitionsschutz, Gleichbehandlung mit inländischen Unternehmen und verbesserte Zugriffe auf Rohstoffe. Und jetzt geht die EU noch einen Schritt weiter. Sie räumt den Konzernen bei bilateralen Investitionsabkommen ein Klagerecht gegen Umwelt- und Sozialgesetze der Vertragspartner ein. „Diese Investitionsabkommen hebeln die Demokratie aus. Konzerne haben dadurch häufig mehr Rechte als Regierungen. Sie sind eine Gefahr für jede ökologische und soziale Politik und das öffentliche Interesse“, kritisiert deshalb Roland Süß von ATTAC.

POLITIK & EINFLUSS

Üppige Parteispenden des VCI

Der Leverkusener Multi spendet in der Bundesrepublik nicht selber an politische Parteien, um den Eindruck direkt gekaufter Entscheidungen zu vermeiden. Er überlässt diesen Job dem „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI). Die jüngst veröffentlichen Rechenschaftsberichte von CDU, SPD und FDP weisen für das Wahlkampf-Jahr 2009 üppige Zuwändungen von Seiten des Lobby-Clubs aus. Die ChristdemokratInnen bekamen 228.000 Euro, die Liberalen 118.000 Euro und die SozialdemokratInnen 56.000. Bündnis 90/Die Grünen und „Die Linke“ erhielten nichts.

Dekkers bei Merkel

Kaum hatte Marijn Dekkers beim Leverkusener Multi den Chef-Sessel übernommen, da machte er auch schon seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Visite „diente dem gegenseitigen Kennenlernen, aber auch bereits der ersten Diskussion wichtiger politischer und wirtschaftlicher Fragen“, hielt BAYERs Propaganda-Postille direkt fest.

Yu Zhengsheng bei BAYER

Im April 2011 besuchte Yu Zhengsheng, der Parteisekretär von Shanghai, BAYERs Konzern-Zentrale in Leverkusen und sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers und anderen Managern über die Bauvorhaben des Global Players in China.

Krüger im Wissenschaftsministerium

Obwohl Nano-Teilchen eine asbest-ähnliche Wirkung entfalten können, hat die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze die neue Technologie zur Chef-Sache erklärt und fördert Forschung & Entwicklung in diesem Bereich mit 50 Millionen Euro bis 2050. Da bleiben wiederholte Treffen mit BAYER-ManagerInnen nicht aus. So lud sie im Mai 2011 den „Expertenkreis Nano-Technologie zu einem „Runden Tisch“ ins Wissenschaftsministerium ein, dem auch Péter Krüger von BAYER MATERIAL SCIENCE angehört. Zum Sinn und Zweck des Meetings erklärte dieser: „Die Nanotechnologie gehört zu den Zukunftsthemen schlechthin. Es wird erwartet, dass im Jahr 2015 die Eigenschaften von 15 bis 20 Prozent der weltweit produzierten Güter wesentlich durch Nano-Technologie bestimmt sein werden. Dabei liegt es auf der Hand, dass echte Entwicklungsoptionen über die Grenzen von rein technologischen und ökonomischen Aspekten hinaus gedacht werden müssen.“

SPDlerInnen bei BAYER

Im Januar besuchten hochrangige nordrhein-westfälische SPD-Landespolitiker das Bergkamener BAYER-Werk. Der Fraktionsvorsitzende Norbert Römer, der wirtschaftspolitische Sprecher Thomas Eiskirch und der Wahlkreis-Abgeordnete Rüdiger Weiß lobten trotz eines Kohlendioxid-Ausstoßes von acht Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2009 die Umweltschutz-Anstrengungen des Leverkusener Multis und versicherten dem Konzern ihren Beistand bei so umstrittenen Projekten wie der Kohlenmonoxid-Pipeline und Kohlekraftwerken. „Speziell forschungsorientierte Unternehmen geben vielfach positive Impulse für die gesamte Gesellschaft. Deshalb braucht die Politik gerade dort starke Partner“, so Römer.

Weiter Druck auf Remmel

Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte bei ihrem Amtsantritt 2010 unter anderem ein Klimaschutz-Gesetz angekündigt - angesichts eines NRW-Anteiles an den bundesweiten Kohlendioxid-Emissionen von 33 Prozent eine überfällige Maßnahme. Nach einem ersten Entwurf nimmt sich Rot-Grün vor, den CO2-Ausstoß im Land bis 2020 um 25 Prozent und bis 2050 um 80 bis 90 Prozent zu senken. Ein Klimaschutzplan soll regeln, wieviel jede Branche noch emittieren darf und auch als Maßstab für die Bewilligung neuer Anlagen dienen. Sofort nach Bekanntwerden der Pläne brach ein Sturm der Entrüstung los (Ticker 2/11), der sich auch nicht mehr legte. So gab „Unternehmer NRW“, der Interessensverband von BAYER & Co., ein Gutachten in Auftrag, das in dem Paragraphen-Werk einen Verstoß gegen die Verfassung sah. Die politischen Interventionen verfehlen ihren Einfluss auf die SozialdemokratInnen nicht. Deren wirtschaftspolitischer Sprecher Thomas Eiskirch, gern gesehener Gast bei BAYER (s. o.), erklärte bereits: „Ein Klimaschutzziel von 80 bis 90 Prozent gibt es so im Gesetz nicht“. Das Vorhaben dürfte den Landtag also kaum ohne „Nachbesserungen“ passieren.

Voigtsberger bei BAYER

Der NRW-Wirtschaftsminister Harry Voigtsberger (SPD) besuchte die Zusammenkunft des nordrhein-westfälischen Chemie-Verbundes „ChemCologne“ im Leverkusener Baykomm und hielt dort einen Vortrag zum Thema „Bedeutung und Zukunft der Chemie-Industrie in NRW“.

Birgit Fischer neue VFA-Chefin

Die frühere BAYER-Angestellte Cornelia Yzer musste den GeschäftsführerInnen-Posten beim „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller (VFA), den der Leverkusener Multi mitgegründet hat, räumen (Ticker 2/11). Die Pharma-Riesen werfen ihr vor, die im Zuge des „Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ (AMNOG) beschlossene Erhöhung des Krankenkassen-Rabattes für neue Medikamente ebenso wenig verhindert zu haben wie ein Ende der Preisfindung nach Gutsherren-Art und eine Kosten/Nutzen-Bewertung für Medikamente. Ihr folgt die frühere SPD-Gesundheitsministerin von Nordrhein-Westfalen, Birgit Fischer, nach, die das AMNOG in ihrer früheren Position als Chefin der BARMER-Krankenkasse noch als zu industrie-freundlich kritisiert hatte. BAYER-Vorstand Wolfgang Plischke erklärte in seiner Funktion als VFA-Vorsitzender die überraschende Personalie mit der Notwendigkeit, den Dialog mit allen AkteurInnen der Gesundheitsbranche zu intensivieren. Der CDU-Gesundheitspolitiker Jens Spahn vermutet indes ganz andere Motive hinter der Verpflichtung Fischers: „Da wettet ein Verband 30 Monate vor der Bundestagswahl gegen die amtierende Regierung auf einen Wechsel“.

Große Entrup „econsense“-Boss

Wolfgang Große Entrup ist der Umweltpolitiker des Leverkusener Multis. Er steht dem BAYER-Stab „Politik und Umwelt“ vor und leitet die Umweltkommission beim CDU-Wirtschaftsrat, den industrie-hörige ChristdemokratInnen in den 1960er Jahren präventiv aus Angst vor einem Linksschwenk Konrad Adenauers gegründet hatten. Seit kurzem hat Große Entrup noch einen Posten inne. Er hat den Chefsessel bei „econsense“ eingenommen, einer auf anti-ökologisches Lobbying spezialisierten Ausgründung des „Bundesverbandes der deutschen Industrie“.

Thomas sitzt „Plastics Europe“ vor

Patrick Thomas, der Chef von BAYER MATERIAL SCIENCE, hat den Vorsitz des Verbandes „Plastics Europe“ übernommen, der die Interessen der Kunststoff-Hersteller auf europäischer Ebene vertritt.

Agrar-Subventionen für Bauer BAYER

Die EU bedenkt den Leverkusener Multi seit geraumer Zeit üppig mit Agrar-Subventionen. 183.000 Euro strich der Konzern im letzten Jahr ein. Das Geld dürfte wie ehedem BAYERs Laarcher Hof in Monheim bekommen haben, der als klassischer Ackerbau-Betrieb firmiert, obwohl er nur eine Versuchsküche für die Pestizide des Konzerns ist.

BAYERs Griechenland-Geschäfte

Von dem Geld im zweistelligen Millionen-Bereich, das griechische Hospitäler ihm schuldeten, musste der Leverkusener Multi jüngst rund 20 Prozent abschreiben. Trotzdem will der Konzern auf diesen Markt auch künftig nicht verzichten, darum lässt er seinen KundInnen ab 2010 ein Jahr Zeit, ihre Rechnungen zu begleichen.

Andere bundesdeutsche Unternehmen warten ebenfalls auf Überweisungen aus dem südosteuropäischen Land, weshalb BAYER & Co. natürlich ein vitales Interesse an den Zahlungsfähigkeit gewährleistenden Milliarden-Krediten haben.

Politikbrief mit Prominenten

„Mit dem BAYER-Politikbrief Beitrag bringen wir unsere Expertise in die politische Debatte in Deutschland ein“, so charakterisiert der Leverkusener Multi Sinn und Zweck seiner Publikation, die sich an „politische Entscheider auf Bundes- und Landesebene sowie Wissenschaft, Wirtschaft und Medien“ wendet. Eine weitere Funktion der Veröffentlichung ist es, Personen mit einflussreichen Posten als AutorInnen zu gewinnen. So schreibt im neuesten Politikbrief mit Namen „re:source“ Achim Steiner vom Umweltprogramm der UN, dessen offizieller Partner BAYER ist, über den Klimagipfel von Kopenhagen. Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft prophezeit: „In der Krise erneuert sich die Wirtschaft“ und Michael Vassiliadis von der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE unterbreitet den Lösungsvorschlag: „Mit Forschung und Sozialpartnerschaft aus der Krise“.

PROPAGANDA & MEDIEN

5,5 Mio. an Hämophilie-Verbände

Bluter-Verbände beschenkt BAYER reichlich, gilt es doch, vergessen zu machen, dass in den 90er Jahren Tausende Bluter an HIV-verseuchten Blutprodukten des Konzerns starben, weil das Unternehmen sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner Hitze-Behandlung unterzogen hatte. Von den 57 Millionen Euro, die der Leverkusener Multi 2010 für „wohltätige Zwecke“ ausgab, erhielten Hämophilie-Organisationen fast zehn Prozent: 5,5 Millionen Euro, wie BAYER-Chef Marijn Dekkers auf der Hauptversammlung im April 2011 bekannt gab.

Kraft zeichnet Baykomm aus

BAYER gehörte 2006 zu den Sponsoren der Kampagne „Land der Ideen“, welche die Fußball-Weltmeisterschaft dazu nutzte, um für den Industrie-Standort zu werben. Der PR-Betrieb hat die Ball-Treterei sogar überlebt und veranstaltet zum Beispiel noch den Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“. Als einen dieser Orte haben die InitiatorInnen nun mit dem Baykomm das Kommunikationszentrum des Leverkusener Multis ausgezeichnet - sie wissen offenbar, was sie ihren Geldgebern schuldig sind. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft überreichte die Auszeichnung und pries das Propaganda-Forum des Konzerns dafür, „Besucher jeglichen Alters mit Wissenschaft und Forschung vertraut zu machen“.

Dekkers kritisiert Sicherheitsdenken

BAYER-Chef Marijn Dekkers kritisiert das angeblich übertriebene Sicherheitsdenken in der Bundesrepublik. Die Reaktion auf die Atom-Katastrophe in Japan hält er für überzogen, und eine andere Risiko-Kultur, wie sie der BOSCH-Vorstandsvorsitzende Franz Fehrenbach gefordert hat, braucht es für die Chemie seiner Meinung nach nicht. Die Branche habe ihre Lektion seit Seveso und Bhopal gelernt, meint der Holländer - trotz der Großexplosion in BAYERs Bhopal-Referenzwerk Institute vom August 2008. Nur etwas kleinlaut räumte Dekkers ein: „Aber auch für uns gilt: Ein Restrisiko lässt sich leider niemals ganz ausschließen“. In der Gentechnik hat der Konzern damit schon Bekanntschaft machen müssen. Im Jahr 2006 suchte gentechnisch veränderter Langkorn-Reis des Gen-Giganten weltweit die Supermärkte heim. Trotzdem bekennt sich der Ober-BAYER weiterhin wacker zu dieser Technologie. „Weltweit haben Menschen inzwischen mehr als zwei Billionen Mahlzeiten mit gentechnisch veränderten Produkten verzehrt, ohne dass sie irgendwelche Schäden erlitten hätten“, so der Manager.

Dekkers für Forschungsförderung

Hatte schon der frühere BAYER-Chef Werner Wenning bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit für eine steuerliche Absetzbarkeit von Forschungsausgaben geworben, so erweist sich Marijn Dekkers als würdiger Nachfolger. In einem Handelsblatt-Beitrag forderte er die Politik angesichts der andernorts schon lange üblichen Forschungsförderung zum Handeln auf und sparte selbst mit Drohungen nicht: „Es liegt auf der Hand, dass solche Unterschiede auch bei Standort-Entscheidungen den Ausschlag geben können“. Umgekehrt wird für ihn kein Schuh draus: Dem Vorstoß der Bundesregierung, innerhalb der EU für einen Subventionsabbau auf diesem Sektor zu werben, kann Dekkers nichts abgewinnen.

BAYER „bester Apotheken-Partner“

Die Pharma-DrückerInnen des Leverkusener Multis leisten in den Pharmazien ganze Arbeit. Das sehen jedenfalls die ApothekerInnen so, die sich an der Umfrage des Branchenblattes PharmaRundschau beteiligten. Sie zeigten sich mit der persönlichen Betreuung durch die Außendienst-MitarbeiterInnen, dem Service und der Leistungsfähigkeit des Konzerns zufrieden und wählten den Pillen-Riesen in den Kategorien „Schmerzmittel“ und „Antipilzmittel“ zum „besten Apotheken-Partner“. Zweite Plätze gab es jeweils beim DiabetikerInnen-Bedarf, bei der Wund- und Brandversorgung sowie bei den Grippe- und Magen/Darmmitteln. Ein Grund für den innigen Bund dürften die hohen Preise der BAYER-Mittel sein, die den PharmazeutInnen hohe Margen versprechen. Im Fall von ASPIRIN hatten 11.000 von 21.000 bundesdeutschen Apotheken im Jahr 2007 sogar Kartell-Absprachen mit dem Pharma-Riesen getroffen und sich dazu verpflichtet, keine Billig-Angebote zu machen, wenn der Hersteller ihnen dafür im Gegenzug großzügige Rabatte gewährt. Darüber hinaus pflegt der Global Player die pharmazeutische Landschaft auch noch mit einem Schulungs- und Forschungszentrum.

BAYER VITAL stockt Werbeetat auf

BAYER VITAL, die für rezeptfreie Arzneien zuständige Abteilung des Leverkusener Multis, hat 2010 nach Angaben des Fachmagazins Healthcare Marketing allein in der Bundesrepublik mit 54,39 Millionen Euro bedeutend mehr für Reklame ausgegeben als im Vorjahr. Nur KLOSTERFRAU investierte mehr. TV-Werbung und Anzeigen in Publikumszeitschriften schluckten dabei den Löwen-Anteil des Etats, aber immerhin schon sieben Prozent der Aufwändungen flossen in den Online-Bereich.

GynäkologInnen preisen YASMIN

BAYER sponsert die kanadische GynäkologInnen-Gesellschaft großzügig. Zum Dank dafür griffen die MedizinerInnen beim Verfassen einer Aufklärungsschrift über Verhütungsmittel auf Werbematerial des Leverkusener Multis zurück. Sie übernahmen einzelne Passagen sogar wortwörtlich und priesen YASMIN & Co. als Mittel gegen Akne und Migräne. Über die Embolie-Gefahr, die von den Mitteln ausgeht - allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA registrierte in den letzten zehn Jahren 190 Sterbefälle - fand sich natürlich nichts in der Broschüre.

US-Star preist BEYAZ

Trotz zahlreicher Todesfälle setzt BAYER weiter auf Kontrazeptiva aus der YASMIN-Familie. Weil für die Präparate der Patentschutz ausläuft, bringt der Leverkusener Multi nun Varianten mit geringfügigen Abweichungen auf den Markt. So hat er in den USA für BEYAZ die Zulassung erhalten, das zusätzlich zu dem berühmt-berüchtigten YAZ-Wirkstoff Drospirenon noch Vitamine aus dem B-Komplex enthält, um einer angeblichen Unterversorgung bei späteren Schwangerschaften und daraus resultierenden Geburtsfehlern vorzubeugen. Für die Produkteinführungskampagne in den USA hat der Konzern die Schauspielerin und Moderatorin Vanessa Minnillo verpflichtet.

LoveGent wirbt für LEVITRA

Mit einem „Emag für den Gentleman 2.0“ wirbt BAYER im Internet für seine Potenz-Pille LEVITRA. Einschlägige Artikel auf LoveGent zu den Themen „Die schnelle Nummer“, „Männerspielzeug“ oder „Prostitution“ und der eingekaufte „Experten“-Rat von Prof. Dr. Frank Sommer sollen den Kundenstamm für sein Lifestyle-Präparat erweitern. Angaben zu den Risiken und Nebenwirkungen des Präparats wie temporärer Gedächtnisverlust, zeitweilige oder dauerhafte Hörschäden, Sehstörungen bis zum Sehverlust, Schwindel, Höhenangst, Kopfschmerzen, Nasenschleimhaut-Entzündungen, Grippe-Symptome sowie Gesichtsrötungen finden sich deshalb auf der Website nicht.

Etikettenschwindel mit „Was ist was“

Der vom Leverkusener Multi mitgegründete „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller“ nutzt die Popularität der Kindersachbuch-Reihe „Was ist was“, um Reklame für die Pharma-Riesen zu machen. „Was ist was - Wie entsteht ein Medikament?“ heißt das Machwerk ohne Risiken und Nebenwirkungen. In einer Auflage von 30.000 Exemplaren gedruckt, wollen BAYER & Co. damit vor allem Schulklassen beglücken; im offiziellen Buchhandel vertreibt es der TESSLOFF-Verlag nicht. „Die Pharma-Industrie ist sehr stark daran interessiert, eine wissensneutrale Marke wie Was ist was zu nutzen“, sagt die Verlagssprecherin zu dem Deal, der dem Haus durchaus „Bauchschmerzen“ bereitet habe.

Mehr Marketing, weniger Forschung