Veröffentliche Beiträge in “SWB 03/24”

Der Pharma-Markt hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. BAYER und andere große Unternehmen setzen mehr und mehr auf neue, patent-geschützte Pillen, da diese besonders viel Rendite versprechen. Bei ihrem nicht so viel Geld abwerfenden Alt-Sortiment rationalisieren die Konzerne hingegen nach Kräften. So beziehen sie Vor- und Zwischenprodukte zur Wirkstoff-Herstellung und manchmal auch die komplette Substanz zunehmend aus Schwellen- oder Entwicklungsländern wie Indien und China.

Dort konzentriert sich die Fabrikation auf immer weniger Anbieter. Und wenn da einmal Störungen im Betriebsablauf auftreten, stehen die PatientInnen auf dem Schlauch. Aktuell gibt es laut Datenbank des „Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte“ Lieferengpässe bei zwei BAYER-Präparaten, dem Antibiotikum CIPROBAY und dem Herz/Kreislaufmittel NIMOTOP S zur Behandlung hirn-organisch bedingter Leistungsstörungen.

AGRO & CHEMIE

Glyphosat im Sperma

Der langen Liste der Glyphosat-Risiken fügten französische WissenschaftlerInnen unlängst noch einen Eintrag zu. Eine Forscher-Innen-Gruppe um Claudine Vasseur untersuchte das Sperma französischer Männer und fand Glyphosat-Spuren. Dabei überstiegen die Rückstände diejenigen im Blut um den Faktor 4. „Zusammengefasst deuten unsere Ergebnisse auf einen negativen Einfluss von Glyphosat auf die reproduktive Gesundheit des Menschen und möglicherweise seiner Nachkommenschaft hin“, resümieren sie in der Fachzeitschrift Ecotoxicology and Environmental Safety. Deshalb fordern Vasseur & Co. die Politik eindringlich auf, zu reagieren und dem Vorsorgeprinzip Geltung zu verschaffen.

Glyphosat-Alternative Icafolin

Der BAYER-Konzern hat Icafolin als Glyphosat-Alternative angekündigt. Die Markteinführung plant er im Jahr 2028 zunächst für Soja-Kulturen in Brasilien (bestimmt gleich mit den passenden Gen-Pflanzen dazu). Die Wirksubstanz gehört zur Gruppe der Isoxazolin-Carboxamide. Angeblich passt der Stoff auf das Ziel-Protein eines Schadinsektes, Pilzes oder einer Wildpflanze „wie ein Schlüssel zu einem Schloss“, weshalb er dem Unternehmen zufolge für „Präzision, Sicherheit und Nachhaltigkeit“ steht. Angesichts gleichlautender BAYER-Ankündigungen zu anderen Gelegenheiten bleibt die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN skeptisch.

„Neues“ BAYER-Fungizid

Der BAYER-Konzern startet mit der Vermarktung des Fungizids Delaro Forte. Neu ist allerdings nur einer der drei Wirkstoffe: Trifloxystrobin. Bei Prothioconazol und Spiroxamin handelt es sich um alte Bekannte.

GENE & KLONE

BAYER vermarktet Gentech-Salat

Bei der Genom-Editierung kommen Gen-Scheren wie CRISPR/Cas zum Einsatz. Dieses Verfahren bedient sich eines Abwehr-Mechanismus’ von Bakterien zum Aufspüren von schädlichen Viren. CRISPR/Cas & Co. steuern bestimmte Gen-Abschnitte an und nutzen dann das Cas-Enzym zur Auftrennung der Genom-Sequenz. Anschließend setzen die „molekularen Skalpelle“ entweder mitgeführte neue Erbgut-Stränge ein, schalten bestimmte Gene ab oder bringen die Zellen dazu, per Mutagenese selbst Veränderungsprozesse einzuleiten. Die US-Firma PAIRWISE etwa hat 17 Gene in Senfsamen ausgeschaltet, um die Blätter zu entschärfen und so salattauglich zu machen. Ursprünglich hat sie die Laborfrüchte auch selbst vertrieben, die Lizenz dann aber an BAYER weiterverkauft. Im Zuge des Deals kündigte der Leverkusener Multi an, mit Hilfe externer Partner noch mehr Gentech-Lebensmittel zu produzieren. Was die Natur von sich aus bietet, hält er nämlich für suboptimal. „Gemeinsam wollen wir neue Obst- und Gemüsesorten entwickeln“, die einen höheren Nährstoff-Gehalt, positive Auswirkungen auf die Umwelt oder eine höhere Attraktivität für Verbraucher haben“, droht der Agro-Riese an.

Beschleunigtes Verfahren für AB-1002

Fast schon routinemäßig gewährt die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA Zell- und Gentherapien den Status eines beschleunigten Zulassungsverfahrens. Nun kam auch die Gentherapie von BAYERs Tochter-Gesellschaft ASKBIO in den Genuss der „Fast track“-Regelung. Dabei hat das Pharmazeutikum zur Behandlung von Herzinsuffizienz in den klinischen Tests der Phase I seine Verträglichkeit und Wirksamkeit an gerade einmal 90 bis 150 (gesunden) ProbandInnen demonstriert.

Dementsprechend gehen von solchen Entscheidungen viele Risiken aus. Das demonstriert zum Beispiel der Fall „Aliqopa“. Ebenfalls auf der Überholspur zur Genehmigung gekommen, zeigten sich bei dem BAYER-Pharmazeutikum mit dem Wirkstoff Copanlisib zur Therapie von PatientInnen mit dem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) – einer bestimmten Form des Lymphdrüsen-Krebses – bald schon die Nebenwirkungen. Wie eine Überprüfung mehrerer Zulassungsstudien durch die FDA ergab, haben ALIQOPA und andere Arzneien, die das Enzym P13K blockieren, zwar kurzfristig positive Effekte, führen bei den Test-Personen auf lange Sicht aber zu erhöhten Sterblichkeitsraten. Die Toxizität der Mittel akkumuliert sich nämlich. Der Leverkusener Multi musste das Präparat daraufhin vom Markt nehmen.

Zweifel an Gentherapien

BAYER setzt seit einiger Zeit sehr auf Gentherapeutika (siehe FORSCHUNG & LEHRE), denn hier locken üppige Gewinne. So verlangt der Hersteller von LENMELDY – ein Mittel zur Behandlung einer seltenen Nervenkrankheit von Kindern, das nur einmal verabreicht werden muss – nicht weniger als 4,25 Millionen Dollar.

Zugleich jedoch säen in jüngster Zeit einige Studien Zweifel an diesen Pharmazeutika. Eine Untersuchung etwa attestierte HEMGENIX, einer Gentherapie gegen eine erblich bedingte Blutgerinnungsstörung, eine abnehmende Wirksamkeit. Auch das gegen Muskelschwund zum Einsatz kommende ZOLGENSMA braucht zuweilen die Unterstützung durch andere Medikamente. Und bei CASGEVY gegen die Sichelzellenanämie droht ein erhöhtes Leukämie-Risiko. Einige Produkte haben die Pharma-Unternehmen inzwischen auch selbst wieder vom Markt genommen, weil diese die finanziellen und/oder therapeutischen Erwartungen nicht erfüllt haben. Die Goldgräber-Stimmung scheint erst einmal vorbei zu sein.

WASSER, BODEN & LUFT

Klärwerksarbeiten in Bergkamen

BAYER stellt in Bergkamen unter anderem Kontrastmittel und Wirkstoffe für seine Kontrazeptiva her. Das Klärwerk der Niederlassung ist sehr störanfällig und produziert auch im Normalbetrieb nicht gerade Wohlgerüche. Darum muss der Konzern immer wieder Hand anlegen. Im Moment steht die „Modernisierung der Vorklärung“ an. Im Zuge dessen will der Leverkusener Multi die Vorklär-Becken abdecken und die anfallende Abluft ableiten, damit der Gestank künftig nicht mehr nach außen dringt.

Unfälle & Katastrophen

Gefahrstoffaustritt bei BAYER?

Am 30. April 2024 musste die Feuerwehr zu einem Einsatz im Wuppertaler BAYER-Werk ausrücken. Der Grund: Im Zuge einer Tank-Reinigung kam es zu Geruchsbelästigungen. Ein Passant klagte über Atemwegsbeschwerden und wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Eine BAYER-Sprecherin dementierte die Gerüchte eines Gefahrstoff-Austritts: Es sei normal, dass bei solchen Wartungsarbeiten schon mal übelriechende Luft entweiche. Die Wuppertaler Rundschau indessen berichtete von drei Leichtverletzten.

Brand im Chem„park“

Am 23. Mai 2024 kam es im Leverkusener Chem„park“ der CURRENTA zu einem Brand. Im Entsorgungszentrum, zu dessen größten Kunden der BAYER-Konzern zählt, ging ein Abfallbunker in Flammen auf. Mit Informationen hielt sich die CURRENTA zurück. Die Nachrichten-Lage ist dementsprechend dünn, doch viele fühlten sich an die deutlich größere Explosion im Sommer 2021 erinnert, die zum Tod von sieben Menschen und mehreren Dutzend Verletzten führte. Die Ermittlungen wg. des Verdachts der fahrlässigen Tötung dauern bis heute an. Im Januar 2024 hatte die Dortmunder „Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in Nordrhein-Westfalen“ den Fall übernommen (siehe auch RECHT & UNBILLIG).

Standorte & Produktion

Abriss-Pläne: Neues Gutachten

Der BAYER-Konzern beabsichtigt im Berliner Stadtteil Wedding Wohnraum en masse zu vernichten. Nicht weniger als 18 Häuser in unmittelbarer Nähe seines Werksgeländes will er abreißen und damit nicht nur 140 Wohnungen, sondern auch noch eine Kindertagesstätte, KünstlerInnen-Ateliers, Gewerbebetriebe und Büroräume dem Erdboden gleichmachen. Dabei bleibt unklar, für was die Gebäude eigentlich weichen sollen.

Wegen „nichtwirtschaftlicher Verwertbarkeit“ der Immobilien stellte der Leverkusener Multi den MieterInnen des Mettmannkiezes die Kündigungen aus. „Die betroffenen Gebäude sind planungsrechtlich nicht mehr für Wohnzwecke ausgewiesen“, erklärte er und beantragte den Abriss. Das Bezirksamt Berlin-Mitte stimmte dem zu.

Aber jetzt gibt es wieder Hoffnung für die MieterInnen, die sich bereits seit Langem gegen den geplanten Kahlschlag wehren und auch schon Räumungsklagen erfolgreich trotzten. Die Partei „Die Linke“ legte ein Gutachten vor, wonach der Mettmannkiez „schützenswert“ im Sinne des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes sei. Auch die entsprechenden Bau-Genehmigungen aus den Jahren 1878 und 1884 lägen vor, so die Expertise. „Von daher wäre es treuwidrig, wenn BAYER sich jetzt auf den Standpunkt stellen würde, es handle sich rechtlich nicht um Wohnraum“, heißt es in dem Schreiben. Als Konsequenz daraus forderte die wohnungspolitische Sprecherin der Linken, Martha Kleedörfer: „Das Bezirksamt muss jetzt das Ruder rumreißen!

Imperium & Weltmarkt

BAYER nur noch die Nr. 2

Der BAYER-Konzern ist nicht mehr Deutschlands umsatzträchtigster Pharma-Riese. Er verlor diese Position an BOEHRINGER. Auch im Teilbereich der rezeptfreien Medikamente liegt der Leverkusener Multi nicht mehr vorn. Hier löste ihn STADA ab.

ÖKONOMIE & PROFIT

BAYERs Top-Seller

Auf der Hauptversammlung am 26. April 2024 benannte der Konzern auf Nachfrage seine Topseller. Platz 1 belegt der Gerinnungshemmer XARELTO mit einem Umsatz von 4,1 Milliarden Euro, Platz 2 das Augen-Präparat EYLEA mit 3,2 Milliarden und Platz 3 das Herbizid Glyphosat, für das der Agro-Riesen keine Zahlen angibt.

BAYERs Top-Investitionen

Gyphosat gehört zu den umsatzträchtigsten Produkten des BAYER-Konzerns (siehe oben). Dementsprechend viel Geld steckt er in die weitere Entwicklung der Geschäfte. So stellte die Erschließung einer Mine zur Gewinnung des Glyphosat-Vorprodukts Phosphorit im US-amerikanischen Bundesstaat Idaho die größte Investition des Global Players im Geschäftsjahr 2023 dar. Danach kamen der Bau einer Pharma-Anlage in Leverkusen und ein neues Gebäude für die Agrar-Forschung in Monheim.

BAYER spart Steuern

Auf der letzten Hauptversammlung stand auch ein Punkt zum Unternehmensrecht auf der Tagesordnung, und zwar der „Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der BAYER CROP-SCIENCE AG (BCS AG)“. Juristische Vorkenntnisse waren jedoch nicht erforderlich, um zu verstehen, warum der Konzern das zur Abstimmung brachte. Es ging nur um profanes Steuersparen, wie Finanzvorstand Wolfgang Nickl in seiner Rede erläuterte: „Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ermöglicht neben erheblichen administrativen und rechtlichen Vereinfachungen eine steueroptimale Berücksichtigung der Gewinne und Verluste der BCS AG im Rahmen der körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft. Es kann eine zusammengefasste Besteuerung der BAYER AG und der BCS AG erfolgen, die einen steuerlichen Gewinn- bzw. Verlustausgleich ermöglicht. Dadurch fällt nur bei der BAYER AG Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer an.“ Das kam bei den AktionärInnen natürlich gut an.

RECHT & UNBILLIG

Winkeladvokat BAYER

Medien-Berichten zufolge prüft der BAYER-Konzern den Vorschlag seines Aufsichtsrats Jeffrey Ubben, sich den hohen Kosten in Sachen „Glyphosat-Schadensersatzklagen“ durch das Anmelden einer Teil-Insolvenz im Bundesstaat Texas zu entziehen. Das dortige Firmenrecht erlaubt nämlich eine solche, in Unternehmenskreisen unter „Texas Two-Step“ bekannte Operation. Auf der letzten Hauptversammlung verlangte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN dazu genauere Information, doch der Vorstand verweigerte die Aussage.

Noch 57.000 Glyphosat-Klagen

Die Schadensersatz-Klagen in Sachen „Glyphosat“ nehmen nicht ab. Dem neuesten Quartalsbericht BAYERs vom Mai 2024 zufolge beläuft sich die Zahl auf 57.000 (Stand: 23. April).

BAYER verliert XARELTO-Prozess

Der Gerinnungshemmer XARELTO (Wirkstoff: Rivaroxaban) ist das profitabelste Medikament des BAYER-Konzerns. Einen Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro machte er im Geschäftsjahr 2023 mit der Arznei. Allerdings sind deren besten Jahre vorbei, weil das Patent abläuft. Den ManagerInnen bleiben dem Handelsblatt zufolge in solchen Fällen zwei Möglichkeiten: „Sie können neue, vielversprechende Medikamente auf den Markt bringen. Oder versuchen, die Markteinführung gleichwertiger Nachahmer-Medikamente durch die Konkurrenz über den Patent-Ablauf hinaus zu verzögern.“

Der Leverkusener Multi wählt vorzugsweise die Verzögerungstaktik, wobei er meistens bei der Dosierung oder der Darreichungsform ansetzt. So auch bei XARELTO. Da erhielt er für Versionen, die nicht wie das Original 2,5 mg Rivaroxaban, sondern 10, 15 oder 20 mg enthalten und deshalb nur einmal täglich eingenommen werden müssen, erneut Schutzrechte. „Dieses Patent wurde erfolgreich auf europäischer Ebene verteidigt, wird aber auf nationaler Ebene in einer Reihe von Ländern erneut angegriffen. Wir sind zuversichtlich, auch solche Angriffe abwehren zu können“, heißt es dazu im Geschäftsbericht. In den Niederlanden, Schweden und Belgien gelang das auch, in England aber trog diese Hoffnung. Ein Londoner Richter sprach dem alten XARELTO-Wein in neuen Schläuchen konsequenterweise den Innovationscharakter ab und entschied zu Gunsten von SANDOZ. Das Schweizer Unternehmen hatte einen Prozess gegen BAYER angestrengt, um den Weg für ein Rivaroxaban-Präparat aus eigenem Hause freizuklagen.

PCB in North Carolina

Im US-Bundestaat North Carolina meldeten sich 150 (ehemalige) StudentInnen beim Lokalsender WRAL, nachdem dieser über Bauschadstoffe in der State University berichtet hatte. Vor allem Polychlorierte Biphenyle (PCB) konnten in Teilen des Gebäude-Komplexes wie der Poe Hall nachgewiesen werden. Die 150 Personen hatten sich während ihres Studiums in diesen Räumen aufgehalten und waren allesamt an Krebs erkrankt.

1989 wurde die Industrie-Chemikalie wegen ihrer Gesundheitsschädlichkeit verboten. Bis dahin zählten der BAYER-Konzern und MONSANTO zu den Hauptproduzenten der Substanz, die hauptsächlich in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz kam.

Die Krebs-Kranken erwägen nun eine Klage gegen den Leverkusener Multi. Es wäre dies in den USA nicht die erste in Sachen „PCB“. In Washington und Los Angeles laufen bzw. liefen schon derartige Verfahren gegen BAYER, in Washington wurde das Unternehmen bereits zu 857 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt. Es weist aber jegliche Verantwortung von sich. Der Konzern spricht davon, dass es „keine ausreichenden Beweise“ für Zusammenhänge zwischen PCB und Erkrankungen gebe. Überdies verweist er darauf, dass die US-Schulverwaltungen die Sanierung der Gebäude zu lange aufgeschoben hätten und macht zudem „weitreichende Haftungsfreistellungen“ bei den Lieferungen geltend.

So oder so: die PCB-Prozesse gesellen sich den Glyphosat-Prozessen zu, und es bleibt abzuwarten, wie hoch der finanzielle Schaden für die Aktiengesellschaft ausfallen wird.

BAYER schmettert PCB-Klage ab

Der Wind hat sich gedreht in der US-amerikanischen Gerichtslandschaft: Ein Berufungsgericht im US-Staat Washington hob im Mai diesen Jahres ein Urteil von 2021 auf, demzufolge der BAYER-Konzern 185 Mio. US-Dollar Schadenersatz an PCB-Geschädigte hätte zahlen müssen. Die AktionärInnen freut´s, und die BAYER-Aktie konnte kurzzeitig ein Plus von 5 Prozent verbuchen – für den von Rechtsstreitigkeiten und wirtschaftlicher Misere geplagten Pharma-Riesen ein großer Erfolg, für die Opfer seiner Alt- und Neulasten ein herber Schlag ins Gesicht.

Nach Glyphosat sind die polychlorierten Biphenyle (PCB) wohl der zweithäufigste Gegenstand von gegen den Leverkusener Multi gerichteten Klagen, und das aus gutem Grund: Schließlich kann der in Dichtungsmassen, Kondensatoren, Kunststoffen und vielem mehr verbaute und seit den 70er Jahren in den USA verbotene Stoff Gesundheitsschäden der verschiedensten Art bewirken. So wird er mit Nervenkrankheiten, Krebsrisiko und vielem mehr in Verbindung gebracht.

Die RichterInnen hoben das erstinstanzliche Urteil auf, weil das Recht des US-Bundestaats Washington angeblich falsch angewandt worden sei. Dem Gericht zufolge hätten Gutachten über den Zusammenhang zwischen den Krankheiten der KlägerInnen und PCB als Beweismittel nicht zugelassen werden dürfen. Zudem sei der Leverkusener Multi daran gehindert worden, entlastende Argumente vorzutragen, so der Washingtoner Court of Appeals.

Der Global Player schöpft jetzt Hoffnung. „Das ist ein wichtiger Erfolg, weil er möglicherweise Auswirkungen über den Fall hinaus hat. Schließlich sind die Fehler, die das Berufungsgericht identifiziert hat, auch für alle anderen Fälle relevant, die zu dieser Schule, dem Sky Valley Education Center, anhängig sind“, erklärte BAYER-Chef Bill Anderson im Mai 2024 bei der Vorstellung der Geschäftsbilanz für das erste Quartal. Der Konzern glaubt auch, die dritte Instanz zu überstehen. „Die Klägerseite wird gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass das Urteil des Berufungsgerichts in diesen beiden Punkten im Einklang mit dem geltenden Recht steht“, so BAYER-Chef Anderson bei der Präsentation der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2024.

Kartell-Klage gegen BAYER

In den Vereinigten Staaten hat die Firma Tevra Brands eine Kartell-Klage gegen den BAYER-Konzern eingereicht. Sie betrifft Vorgänge in dessen – inzwischen verkaufter – Veterinärsparte. Der Betrieb aus Omaha wirft dem Global Player vor, Großhändler mit Vergünstigungen dazu verleitet zu haben, bestimmte Tevra-Produkte nicht in ihr Sortiment aufzunehmen. Das Unternehmen hatte Nachahmer-Versionen der vom Leverkusener Multi entwickelten Anti-Zecken-Mittel ADVANTAGE und ADVANTIX herausgebracht, fand dafür jedoch trotz eines weit niedrigeren Preises keinen Vertrieb. „BAYER ist hier Wiederholungstäter. Der Konzern fällt immer wieder durch solche Delikte auf. Das „Business as usual“ allein kann seine Profitgier offenbar nicht stillen. Es müssen immer auch ein paar Kapitalverbrechen her“, hieß es dazu in der Presse-Erklärung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG).

Dortmund übernimmt Ermittlungen

Am 27. Juli 2021 ereignete sich auf dem Gelände des Leverkusener Chem„parks“ (ehemals BAYER, seit 2019 CURRENTA) eine Explosion. Der Störfall im Tanklager des Entsorgungszentrums (siehe SWB 4/21) forderte sieben Todesopfer. 31 Menschen trugen zum Teil schwere Verletzungen davon. Abermals zeigte die Katastrophe die lebensgefährlichen Risiken einer dem Profit-Prinzip folgenden Wirtschaftsweise auf.

Die bürgerliche Justiz aber muss Schuld individualisieren. Bereits am ersten Tag nach der Detonation leitete die Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und auf fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoff-Explosion ein. Im Oktober 2021 gab sie dann bekannt, sich dabei konkret auf drei Personen zu fokussieren.

Dann geschah erst einmal lange nichts. Und Anfang 2024 übernahm die Staatsanwaltschaft Dortmund – bzw. deren neu eingerichtete „Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in Nordrhein-Westfalen“ – den Fall. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat sich bei ihr nun nach dem Stand der Dinge erkundigt. Bis zum Redaktionsschluss des TICKER Ende Juni lag jedoch noch keine Antwort vor.

FORSCHUNG & LEHRE

BAYER forscht weniger

Im Geschäftsjahr 2023 gab der BAYER-Konzern weniger Geld für Forschung & Entwicklung aus als 2022. Der Etat schrumpfte von 6,168 Milliarden auf 5,835 Milliarden Euro.

EU-Subventionen für BAYER

Im Jahr 2023 erhielt der BAYER-Konzern von der EU im Rahmen von Programmen zur Förderung von Forschung und Innovation wie „Horizont 2020“ 359.000 Euro an Subventionen.

Startschuss für Gentherapie-Zentrum

Zell- und Gentherapien stellen einen Schwerpunkt von BAYERs Pharma-Sparte dar. In Deutschland kooperiert der Konzern dabei mit der Berliner Charité. Im Jahr 2022 gaben die beiden Partner bekannt, ein Zell- und Gentherapie-Zentrum aufbauen zu wollen, das auch Start-Ups und anderen Firmen offenstehen soll. Das Ziel der Gründung ist es, den Weg von der Forschung zur Produkt-Entwicklung zu beschleunigen. „Am Nordhafen finden Forscher und Verwerter zusammen“, so formuliert es die Berliner Morgenpost.

Der Bund unterstützt das Projekt mit 44 Millionen Euro und ähnliche Vorhaben mit noch einmal 76 Millionen. Er betrachtet nämlich Zell- und Gentherapien als „ein wesentliches Element für eine personalisierte Medizin, mit der Krankheiten zielgerichtet behandelt werden können“ und verfolgt mit den Geldspritzen die Absicht, „geeignete Plattformen für diese Zukunftstechnologie und die darauf aufbauende klinische Entwicklungen in Deutschland auszubauen“ sowie „den Biotechnologie-Standort Deutschland wirkungsvoll zu stärken“.

Allerdings taten sich BAYER und die Charité lange Zeit schwer, einen Investor und auch einen Betreiber für das „Translationszentrum“ aufzutreiben, denn weder der Leverkusener Multi noch das Klinikum mochten diesen Part übernehmen. Im Juni 2022 wurden sie jedoch fündig. IQ Spaces errichtet das „Berlin Center for Gene and Cell Therapies“ für 180 Millionen Euro; und für den Betrieb gründen die beiden Träger eine „gemeinschaftliche öffentlich-private, nicht gewinn-orientierte GmbH“. Zur Bekanntgabe der Pläne fand sich viel Polit-Prominenz ein. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz machte seine Aufwartung. „Mit dem Startschuss für das neue Translationszentrum feiern wir heute auch eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik“, sagte er und wünschte „viel Erfolg für dieses visionäre Projekt“.

Depressionen durch Verhütungsmittel?

Verhütungsmittel stehen im Verdacht, bei der Entstehung von Depressionen eine Rolle zu spielen. Um den Zusammenhang genauer zu ergründen, hat das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ jetzt gemeinsam mit dem Institut für Biochemie der „Deutschen Sporthochschule Köln“ ein Forschungsprojekt gestartet.

BLACKROCK & Co. schreiten zur Wahl

Wie in jedem Jahr stimmten auch in diesem die AktionärInnen der BAYER AG über die Entlastung von Vorstand, Aufsichtsrat sowie über weitere Tagesordnungspunkte ab. Die Ergebnisse zeigen: Der Druck auf das Management wächst.

Der BAYER-Konzern hat gemäß dem Geschäftsbericht für das Jahr 2023 638.000 AktionärInnen, die über 982 Mio. Aktien mit einem Kapitalwert von 27,64 Milliarden Euro (Stand 2.05.2024) halten, was 28,13 Euro je Aktie entspricht. Die zehn größten Anleger halten zusammen rund 16 Prozent aller vorhandenen Aktien.

Abstimmungen auf Hauptversammlungen der Konzerne werden bestimmt von dem Block der ca. ein Prozent GroßaktionärInnen (Ultrareiche, Investmentfonds, Banken etc.). Sie besitzen bis zu 90 und mehr Prozent aller anwesenden Aktien und haben für jede von ihnen eine Stimme.

Vor diesem Hintergrund sollten die Abstimmungsergebnisse der diesjährigen Hauptversammlung betrachtet werden: Die Kritischen AktionärInnen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) stimmen bei allen Tagesordnungspunkten mit NEIN und forderten die übrigen Aktien-HalterInnen auf, es ihnen gleichzutun. Jede Rede enthielt diesen Passus. Diesem Aufruf schloss sich eine beträchtliche Zahl der AktionärInnen an. Das Stichwort BAYER beschränkt sich im Folgenden auf die Nein-Stimmen und Enthaltungen bei ca. 430 Mio. bis 552 Mio.

Gewinnverwendung

Die CBG würde in ihren Gegenanträgen am liebsten dafür plädieren, die Gewinnausschüttung auf NULL Euro zu senken. Da dies gesetzlich nicht möglich ist, fordert sie immer, nur die Mindestsumme von zehn Cent pro Aktie auszuschütten und die Gewinne stattdessen für BAYER-Geschädigte, die Behebung von Umweltschäden, Wiedergutmachung für Verbrechen und Mord des von BAYER mitgegründeten Mörder-Konzerns I.G. FARBEN während des Hitlerfaschismus sowie für sozial gerechte Löhne zu verwenden. Dieses Jahr erfüllte BAYER den ersten Teil der Forderungen. Der Konzern kündigte bereits im Vorfeld der Hauptversammlung an, nur 11 Cent auszahlen zu wollen. Allerdings nicht, weil er endlich ein Einsehen hatte. Stattdessen trieb ihn die hohe Verschuldung dazu. Darum sparte sich die Coordination dieses Mal den Gegenantrag zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt.

Nein-Stimmen: 3,9 Mio. 0,70%

Enthaltungen: 1,0 Mio. 0,18%

Summe: 4,9 Mio. 0,88%

(Zahlen jeweils gerundet)

Damit liegt der Anteil der NEIN-Stimmen und Enthaltungen immerhin 0,26 % über dem des letzten Jahres, in absoluten Zahlen eine Million mehr.

Entlastung: Vorstand

Die CBG hat vorgeschlagen, die Mitglieder des Vorstands nicht zu entlasten, weil sie für Verbrechen an Mensch und Umwelt, Profitgier und Ausbeutung verantwortlich sind. Da zunächst der Vorschlag des Vorstands auf Entlastung beraten wurde, forderte die CBG alle AktionärInnen auf, mit NEIN zu stimmen.

Nein-Stimmen: 43,1 Mio. 7,8 %

Enthaltungen: 34,1 Mio. 6,1 %

Summe: 77,2 Mio. 13,9 %

Damit lag der Anteil der Nein-Stimmen und Enthaltungen deutlich über dem des letzten Jahres, wo er 4,9 % betrug. Und die Zeiten mit Ergebnissen von 99,9 Prozent Ja-Stimmen sind eh lange vorbei. 2029 verweigerten die AktionärInnen dem Vorstand sogar die Entlastung.

Entlastung: Aufsichtsrat

Die CBG hat vorgeschlagen, die Mitglieder des Aufsichtsrates nicht zu entlasten, weil sie verantwortlich sind für Verbrechen an Mensch und Umwelt, für Profitgier und Ausbeutung. Da zunächst der Vorschlag des Vorstands auf Entlastung beraten wurde, forderte die CBG alle AktionärInnen auf, mit NEIN zu stimmen.

Nein-Stimmen: 31,71 Mio. 5,7%

Enthaltungen: 34,05 Mio. 6,15%

Summe: 65,76 Mio. 11,85%

Damit liegt der Anteil der Nein-Stimmen und Enthaltungen am Gesamtstimmanteil ebenfalls höher als im Jahr 2023, wo er sich auf 9,6 % belief.

Aufsichtsratswahlen

Der Aufsichtsrat kontrolliert und berät den Vorstand und wird für diese Aufgabe in großem Umfang entlohnt. Die Wahl verlief jedoch alles andere als glatt. Die meisten Gegenstimmen erhielt der seit 2020 im Aufsichtsrat sitzende Horst Baier, die wenigsten die neu bis 2028 in den Aufsichtsrat gewählte US-Amerikanerin Lori Schechter, obwohl sie die meisten verdient hätte. Sie empfahl sich für den Posten nämlich durch ihre Arbeit beim Pharma-Unternehmen McKesson, für das sie erfolgreich Schadensbegrenzung in der Opioid-Krise betrieben hatte. Gleiches soll sie nun für den Leverkusener Multi in Sachen „Glyphosat“ tun. Der aktivistische BAYER-Aktionär Jeffrey Ubben hatte bereits 2023 Anspruch auf einen Aufsichtsratsposten erhoben. In diesem Jahr musste der Konzern sich fügen. Unter anderem tat sich Ubben bislang mit dem Vorschlag hervor, sich den hohen Zahlungen an Glyphosat-Geschädigte durch das Anmelden einer Teil-Insolvenz zu entziehen, wie sie das Firmenrecht im Bundesstaat Texas erlaubt. Als „Texas Two-Step“ firmiert das in Unternehmenskreisen.

Horst Baier:

Nein: 45.29 Mio. 8,17 %

Enthaltungen: 1,39 Mio. 0,25 %

Summe: 46,68 Mio. 8,42 %

Ertharin Cousin:

Nein: 19,91 Mio. 3,66 %

Enthaltungen: 2,63 Mio. 0,47 %

Summe: 22,54 Mio. 4,13 %

Lori Schechter:

Nein: 2,97 Mio. 0,53 %

Enthaltungen: 2,63 Mio. 0,47 %

Summe: 5,60 Mio. 1 %

Dr. Nancy Cole:

Nein: 4,10 Mio. 0,74 %

Enthaltungen: 2,60 Mio. 0,47 %

Summe: 6,70 Mio. 1,21 %

Jeffrey Ubben:

Nein: 9,21 Mio. 1,66 %

Enthaltungen: 2,65 Mio. 0,48 %

Summe: 11,86 Mio. 2,14 %

Vergütungssystem

Viele Gegenstimmen kassierte BAYER beim Vorschlag zur maßlosen Vergütung der Vorstände.

Nein: 33,01 Mio. 5,97 %

Enthaltungen: 66,90 Mio. 12,1%

Summe: 99,91 Mio. 18,07 %

Vergütungsbericht

Die meisten Gegenstimmen allerdings kassierte der Konzern bei der Abstimmung über den Vergütungsbericht, der den Anspruch erhebt, die Vergütung der FirmenlenkerInnen transparent zu machen.

Nein: 124,37 Mio. 22,49 %

Enthaltungen: 66,79 Mio. 12,08 %

Summe: 191,16 Mio. 34,57 %

Neuordnung Agro-Sparte

BAYER stellte eine Neuordnung des Status‘ der Agro-Sparte innerhalb des Unternehmens zur Abstimmung, um Steuern zu sparen, wie Finanzvorstand Wolfgang Nickl in seiner Rede erläuterte: „Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ermöglicht neben erheblichen administrativen und rechtlichen Vereinfachungen eine steueroptimale Berücksichtigung der Gewinne und Verluste der BCS AG im Rahmen der körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft. Es kann eine zusammengefasste Besteuerung der BAYER AG und der BCS AG erfolgen, die einen steuerlichen Gewinn- bzw. Verlustausgleich ermöglicht. Dadurch fällt nur bei der BAYER AG Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer an.“ Das kam bei den AktionärInnen natürlich gut an.

Nein: 0,88 Mio. 0,16 %

Enthaltungen: 1,3 Mio. 0,23 %

Summe: 2,18 Mio. 0,39 %

Ergebnisse

Wenn bei BAYER abgestimmt wird, dann nach BAYER-eigenen Regeln. Ergeben in wirklich demokratischen Abstimmungen die Nein-Stimmen, die Ja-Stimmen und die Enthaltungen eine Summe von 100 Prozent aller abgegebenen und gültigen Stimmen, so werden bei BAYER nur die Ja- und die Nein-Stimmen gezählt, die Enthaltungen fallen komplett unter den Tisch. Bis zum Jahr 2020 wurden von BAYER trotz aller Proteste sogar die Enthaltungen der Öffentlichkeit komplett vorenthalten. Erst zur Hauptversammlung 2020 konnte durch den Druck der KritikerInnen durchgesetzt werden, dass Enthaltungen in den Abstimmungsergebnissen offengelegt werden.

Die BAYER-spezielle 100-Prozent-Rechnung wurde aber dennoch nicht geändert. Die Enthaltungen werden zwar in absoluten Zahlen ausgewiesen, finden in den Prozentuierungen aber weiterhin keinen Niederschlag. In altgewohnter Manier werden nur die Ja- und die Nein-Stimmen in die Prozent-Rechnung einbezogen, weshalb die CBG immer eine eigene Rechnung aufmacht.

So frisierte der Konzern die Abstimmungsergebnisse auch 2024 wieder zu seinen Gunsten. Wobei dann noch zu berücksichtigen ist, dass immerhin mehr als 40 Prozent der Aktien bei den Abstimmungen gefehlt haben. Tatsächlich entlastet haben also immer nur ca. 56 Prozent aller Aktien. ⎜

18 Konzern-KritikerInnen ergriffen auf BAYERs diesjähriger virtueller Hauptversammlung das Wort und nahmen sie damit über weite Strecken in Beschlag. Die AktivistInnen sorgten dafür, dass die Anliegen der Kundgebung vor der Unternehmenszentrale in Leverkusen auch online Gehör fanden und setzten darüber hinaus noch zahlreiche weitere Risiken und Nebenwirkungen der gnadenlosen Profit-Jagd auf die Tagesordnung.

Von Jan Pehrke

Bevor die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) auf der BAYER-Hauptversammlung in medias res ging, ging sie in medias media und brachte deutlich ihre Missbilligung des Online-Formats zum Ausdruck. „Es gibt keinerlei objektive Gründe mehr dafür, nur subjektive. Und diese bestehen einzig darin, dass der Vorstand sich Konzern-Kritik buchstäblich vom Leib halten und sich mit Medikamenten-Geschädigten, Gentechnik-Gegnern, Umweltaktivisten und anderen nicht mehr direkt konfrontieren will“, hielt der Autor dieser Zeilen der ManagerInnen-Riege vor. Er stellte klar, dass die Coordination sich mit BAYERs Flucht ins Internet nie abfinden und darauf immer auch mit Protest in Präsenz antworten wird. Dabei verwies er auf die Kundgebung am Morgen vor der Konzern-Zentrale in Leverkusen.

Die CBG hatte dort die massive Arbeitsplatzvernichtung beim Global Player zum Thema gemacht, und Jan Pehrke trug das nun auch in die Hauptversammlung selbst. „Die Beschäftigen zahlen jetzt die Zeche dafür, dass es das Management nicht geschafft hat, mit den Glyphosat-Geschädigten eine gütliche und faire Einigung zu finden. Und sie zahlen dafür jetzt schon zum zweiten Mal die Zeche“, warf er dem Vorstand vor, das Rationalisierungspaket von Ende 2018 in Erinnerung rufend. Der Konzern hätte schon oft die Gelegenheit gehabt, die Akte „Glyphosat“ zu schließen, setze aber lieber auf rechtliche Winkelzüge und Extrem-Lobbyismus wie etwa die Lancierung eines neuen Pestizid-Gesetzes in den USA mit Landwirtschaftsverbänden als Vorhut, kritisierte der CBGler.

Mit Glyphosat hatte sich die Kundgebung ebenfalls schon beschäftigt – die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hatte es dort neben der Gentechnik zum Thema gemacht – und es sollte nicht bei einer einmaligen Online-Erwähnung bleiben. Gottfried Arnold sprach als ehemaliger Kinderarzt über alarmierende Glyphosat-Belastungen von Kindern und Jugendlichen und ging hart mit dem Vorstand ins Gericht. „Ein möglicherweise krebsauslösendes Produkt auf dem Markt zu lassen, ist in ihren Augen vielleicht ein Geschäftsmodell, wenn man nebenwirkungsreiche Krebs-Medikamente in seinem Angebot hat (…) Für mich ist das allerdings menschenverachtend und völlig inakzeptabel!“, hielt der Mediziner fest. Camille Bouquet von der französischen Organisation Terre d’abeilles (Erde der Bienen) schilderte die verheerenden Effekte, die das von BAYER zumeist unter dem Produktnamen ROUNDUP vermarktete Mittel auf Bienen hat, weil es deren Nervenzentrum angreift. Cornelia Mayer vom Comité Ecologique Ariégeois und Isabelle Georges von Secrets Toxiques (Geheime Gifte) legten das Augenmerk auf das, was sich in dem Herbizid – wie in den meisten anderen Ackergiften auch – außer dem eigentlichen Inhaltsstoff sonst noch so alles an Substanzen tummelt und munter Wechselwirkungen entfaltet. Beide Frauen forderten das Unternehmen auf, das für Prozesse, Entschädigungen und politische Landschaftspflege bereitsstehende Geld in eine Agrar-Wende zu investieren. „Wäre es nicht klüger, diese Milliarden zu nutzen, um die Menschheit auf dem Weg zu einer Landwirtschaft zu begleiten, die alles Lebendige respektiert, hin zu einer echten Agrar-Ökologie?“, fragte Mayer.

Auch die Risiken und Nebenwirkungen der Gentechnik fanden Widerhall in der Hauptversammlung selbst. Christian Then, der für die Initiative Testbiotech das Wort ergriff, berichtete von alarmierenden spanischen Studien mit BAYERs Gentech-Mais MON810. Demnach kann die Laborfrucht auskreuzen und ihre Eigenschaften – sie ist mit einem Protein versehen, das Maiszünsler tötet – auf die Ursprungspflanze des heutigen Mais, die Teosinte, übertragen. Gleichzeitig sorgte die Genfracht noch für eine verfrühte Blüte und größere Exemplare, was das Wachstum fördert. „Wenn jetzt der Anbau von MON810 in Spanien nicht gestoppt wird, dann droht die Entstehung von Populationen insekten-giftiger, transgener Wildpflanzen mit einer erhöhten Tendenz zur Ausbreitung“, warnte Then und forderte BAYER zu einem Vermarktungsstopp auf. Vor diesem Hintergrund kritisierte er auch den Lobby-Einsatz des Unternehmens dafür, den mit Hilfe von CRISPR/Cas und anderen neuen Gentechniken erschaffenen Gewächsen künftig die Risiko-Prüfungen zu ersparen. „Dabei lässt sich der Konzern offenbar vor allem von der Aussicht auf kurzfristige Gewinne leiten“, konstatierte der Gentech-Kritiker. Um die möglichen längerfristigen Folgen schert der Agro-Riese sich ihm zufolge dagegen nicht, die bürdet er künftigen Generationen auf. Darum wollte Christoph Then ganz konkret wissen, mit wie viel Umsatz der Vorstand durch CRISPR/Cas & Co. rechnet. Zudem erkundigte er sich nach dem Stand der Dinge bei Pestizid-Sprays und Mikroorganismen zur Verbesserung der Ackerboden-Qualität auf Gentech-Basis.

Die OECD-Klage

Den meisten Raum nahm an dem Tag jedoch der Bund ein, den die Gentechnik mit Glyphosat zu Lasten Dritter eingeht. Soja-Pflanzen mit dem Herbizid im Huckepack, auf dessen Gebrauch sie gentechnisch geeicht sind – dieses in Lateinamerika riesige Ackerflächen in Beschlag nehmende Duo Infernale hinterlässt nämlich eine Spur der Verwüstung. Weil das nach Einschätzung dortiger Menschenrechtsorganisation einen Verstoß gegen die Leitlinien der Industrieländer-Vereinigung OECD für multinationale Unternehmen darstellt, hatten die Gruppen – unterstützt von Misereor und dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) – dazu im Vorfeld des AktionärInnen-Treffens eine Beschwerde bei der deutschen Kontaktstelle der OECD eingereicht. Die Begründung brachten sie nun der Hauptversammlung zu Gehör, und das gleich in mehrfacher Ausführung.

Als „eines der tragischsten Beispiele“ für die desaströsen Auswirkungen des gegenwärtigen agro-ökonomischen Modells bezeichnete Daisy Ribeiro von der Initiative Terra de Direitos BAYERs Kombi-Pack. Die Verseuchung angrenzender Felder und die Verschmutzung des Wassers sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel, so die Brasilianerin. Was das konkret bedeutet, machte Luna Miguens vom argentinischen Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) klar. Wegen der verunreinigten Flüsse und Brunnen sind einige Gemeinden auf Mineralwasser-Lieferungen angewiesen, berichtete sie. Auch Wohngebiete und Schulen geraten ihr zufolge in den aus Sprüh-Flugzeugen kommenden Glyphosat-Regen, denn Mindestabstand-Regeln stehen nur auf dem Papier, und ein Übriges tut der Wind. „Das hat zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen (…) geführt“, klagte Miguens an. Silvia Rojas Castro vom ECCHR zeigte die fatalen Folgen auf, die die Ausbringung des Pestizids für die Artenvielfalt hat, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Soja-Monokulturen immer weiter in die Regenwälder reinfressen. Für Bolivien konnte Irene Mamani Velazco von der Fundatíon Tierra sogar genaue Zahlen liefern. „In den letzten zehn Jahren hat Bolivien mehr als zehn Millionen Hektar verloren“, hielt sie fest. Als Hauptleidtragende nannte Velazco die indigenen Gemeinschaften, deren Lebensgrundlagen den Abholzungen zum Opfer fallen. Bei den Landstreitigkeiten spielt Glyphosat dann auch wieder eine unrühmliche Rolle. Es kommt bei Vertreibungen als Chemie-Waffe zum Einsatz, wie Sarah Schneider von Misereor darlegte. Sie warf dem BAYER-Konzern vor, keine Präventiv-Maßnahmen zu ergreifen, um die Bevölkerungen in den Ländern des Globalen Südens vor den Risiken und Nebenwirkungen seiner Produkte zu schützen. „Statt diese Probleme anzugehen und seinen Einfluss auf den nachgelagerten Bereich der Wertschöpfungskette zu nutzen, verweist BAYER auf die nationalen Behörden“, konstatierte Schneider. Dass die Produkte sicher seien, sofern sie entsprechend der Vorschriften angewandt werden, darauf zöge sich der Global Player stets zurück, kritisierte sie, doch „sieht die Realität in der Praxis an vielen Orten ganz anders aus“. Das Unternehmen nimmt seine Sorgfaltspflichten nicht ernst, so ihr Resümee. Christian Schliemann vom ECCHR ergänzte die Mängelliste Sarah Schneiders später noch. Er vermisste bei der Geschäftspraxis des Leverkusener Multis in lateinamerikanischen Staaten Risiko-Analysen.

Aber nicht nur in Argentinien, Bolivien, Brasilien und Paraguay verletzt der Agro-Riese Standards. Ähnliches aus Peru vermeldete Anna Kothe vom ‚. Sie zitierte zwei Berichte der dortigen Nichtregierungsorganisation Equidad, wonach BAYER Beschäftigte daran hindert, einer Gewerkschaft beizutreten, sie unter prekären Bedingungen arbeiten lässt und insbesondere nicht genug für den Gesundheitsschutz tut. Darum sieht sich der Leverkusener Multi in dem Land mit einem Beschwerde-Verfahren wegen Verletzung der Menschenrechte konfrontiert. Dazu wollte Kothe nun Genaueres wissen. Zudem erkundigte sie sich nach den Maßnahmen, die der Konzern seither ergriffen hat, um die Arbeitssituation in Peru zu verbessern.

Auch Tricia Euvrard vom Collectif Vietnam Dioxine beschäftigte sich mit einer Rechtsangelegenheit. Sie setzte die Klage der Agent-Orange-Geschädigten Tran To Nga gegen BAYER auf die Tagesordnung der Hauptversammlung. Der Global Player steht nämlich zurzeit in Frankreich vor Gericht, weil seine jetzige Tochter-Gesellschaft MONSANTO im Vietnam-Krieg zu den Hauptlieferanten des zur Chemie-Waffe umfunktionierten Herbizids gehörte. 80 Millionen Liter gingen Euvrard zufolge damals auf das Land nieder und verseuchten Wälder, Ackerflächen und Gewässer, was für eine epidemische Ausbreitung von Krankheiten sorgte. „Tran To Nga ist eines der vielen Opfer. Die erste Tochter starb im Alter von 17 Monaten an einem Herz-Defekt“, berichtete die Aktivistin. Dann appellierte sie an den Vorstand, sich nicht auf die Position zurückzuziehen, MONSANTO habe lediglich im Auftrag der US-Regierung gehandelt. „Es ist nie zu spät, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen“, ermunterte Tricia Euvrard den Vorstand und fragte: „Sind Sie dazu bereit, die Verantwortung zu übernehmen für die Millionen von Opfern von Agent Orange und sie dafür zu entschädigen?“

BAYERs Medizinschrank

Aber nicht nur BAYERs Agro-Sparte weist ein langes Sünden-Register auf, das Pharma-Segment steht dem kaum nach. So widmeten sich an dem Freitag gleich mehrere RednerInnen dem Fall „DUOGYNON“. Dieses Medizin-Produkt der heute zum Leverkusener Multi gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er Jahren zu tausenden Totgeburten geführt. Darüber hinaus kamen durch das Mittel, das als hormoneller Schwangerschaftstest sowie als Präparat zur Therapie ausbleibender Monatsblutungen Verwendung fand, bis zum Vermarktungsstopp Anfang der 1980er Jahre unzählige Kinder mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Geschädigte oder deren Eltern fordern den Pillen-Riesen bereits seit Jahren auf, dafür die Verantwortung zu übernehmen – und sie taten es auch auf der diesjährigen Hauptversammlung. „Finanziell können Sie nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, das ethische Ehrgefühl jedoch sollte sie dazu bewegen, die Fakten offenzulegen“, appellierte etwa Roswitha Lukas vom Netzwerk DUOGYNON e. V. an den Vorstand und forderte ihn auf, das SCHERING-Archiv frei zugänglich zu machen. Margret-Rose Pyka vom Bund der DUOGYNON-Geschädigten stellte unumwunden fest: Das Problem ist, dass dieser Schwangerschaftstest perfiderweise das werdende Leben schädigt“. Und das mit einer Wahrscheinlichkeit von sage und schreibe 40 Prozent, wie Pyka ausführte. Deshalb sprach die Mutter einer durch DUOGYNON geschädigten Tochter im Zusammenhang mit dem Pharmazeutikum von einem „Mordanschlag auf die Schwangeren und auf die Em-bryonen“. Sie hat 2023 sogar zusammen mit zwei MitstreiterInnen ein Buch zum Thema veröffentlicht und darin noch einmal haarklein dargelegt, wie sich die in DUOGYNON eingesetzten synthetischen Sexualsteroide an die DNA von Embryo und Mutter binden und zerstörerische Prozesse einleiten. „Ich bin jetzt bald 75 und werde bis ich 100 bin das weiterführen“, kündigte Margret-Rose Pyka zum Schluss ihres Beitrags kämpferisch an.

CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann führte die Kritik von Lukas und Pyka fort. Er warf dem Konzern vor, unrichtige Behauptungen über die Wirkungsweise des Medizin-Produkts aufzustellen. Stelzmann griff auch den Komplex „Agent Orange“ noch einmal auf und wiederholte seine bereits im letzten Jahr vorgetragene Forderung an die Unternehmensspitze, sich bei den Opfern der von BAYER mitgegründeten IG FARBEN zu entschuldigen. Welche globalen Auswüchse die einzig auf Gewinn-Maximierung abgestellte Geschäftspolitik hat, zeigte ihm allein schon der Nationalitäten-Mix auf, der Aufsichtsrat und Vorstand an dem Tag zur Rede stellte. „Die internationale Zusammensetzung der von uns mobilisierten SprecherInnen belegt, dass BAYER-Produkte weltweit Schäden an der menschlichen Gesundheit und der Umwelt anrichten“, konstatierte Stelzmann.

Alice Werner von den Parents vor Future Leverkusen legte der Manager-Innen-Riege einen ganzen Katalog von Fragen vor, der sich hauptsächlich auf das Treiben des Unternehmens im engeren Umkreis seines Stammsitzes beschränkte. So wollte Werner etwa wissen, wie viel Grundwasser das Unternehmen verbraucht, wie viel Abwasser es in den Rhein leitet und wie sein Plan B aussieht, wenn die Pegelstände infolge des Klimawandels noch mehr sinken und der Fluss seine Funktion als Wasserstraße nicht mehr erfüllen kann. Zudem sprach sie die Rolle des Konzerns bei der Leverkusener Verkehrsplanung an. Dabei kritisierte die Aktivistin besonders dessen Intervention bei der Landesregierung zur Verhinderung einer Untertunnelung des Rheins als Alternative zu Brücken-Neubauten.

Spärliche Antworten

Die Antworten von Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann, Finanz-Vorstand Wolfgang Nickl, Pharma-Vorstand Stefan Oelrich und Cropscience-Vorstand Rodrigo Santos auf all die Fragen fielen spärlich aus. Der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson konnte sich wegen fehlender Sprachkenntnisse sogar ganz bedeckt halten. Besonders einfach machte es sich Santos. Gegen die Risiken und Nebenwirkungen des Glyphosat/Gensoja-Kombipacks wusste er ein ganz einfaches Mittel. Anruf genügt, empfahl er Sarah Schneider: „Auf unseren Produkt-Verpackungen steht eine Telefonnummer, unter der potenzielle Schadensfälle gemeldet werden können.“ Entsprechenden Hinweisen würde BAYER konsequent nachgehen, so der Brasilianer. Auch Schneiders MitklägerInnen gegenüber zeigten sich der Manager und seine KollegInnen nicht auskunftsfreudiger. Sermonartig bekannten sie: „Die Verantwortung für unsere Produkte steht im Zentrum unseres Handelns“. Unerwünschte Effekte könnten einzig durch eine falsche Anwendung entstehen, weshalb das Unternehmen umfangreiche Schulungsprogramme für LandwirtInnen durchführe, verlautete aus BAYERs Hauptversammlungsstudio.

Ausführlicher gab das Management hingegen Auskunft über die in Peru vorliegende Beschwerde wegen Menschenrechtsverletzungen. Das Unternehmen hatte den in seinem Nachhaltigkeitsrat für Menschenrechte zuständigen Dante Pesce-Gonzalez dorthin gesandt, und der sah einigen Handlungsbedarf. Pesce-Gonzalez schlug den BAYER-Gremien nach seiner Rückkehr eine Reihe von Maßnahmen vor. Sie reichten Wolfgang Nickl zufolge von Schulungen zur Sicherung der Einhaltung von Menschenrechten über die Verbesserung der konzern-internen Beschwerde-Kanäle bis hin zu einer Einbindung von Menschenrechtsfragen in Management-Systeme und Geschäftsprozesse. Vor Ort hat sich bisher allerdings nur wenig geändert.

Zu seiner IG-FARBEN-Vergangenheit fand der Konzern klarere Worte als früher. „Wir bekennen uns zu unserer Schuld“, sagte Wolfgang Nickl. Die Forderung Stelzmanns nach einer Entschädigung der Opfer wollte er jedoch nicht auf BAYER bezogen wissen. Nickl blieb im Allgemeinen und stellte alltagsphilosophische Betrachtungen darüber an, ob „in diesem historischen Kontext“ ein finanzieller Beitrag überhaupt je angemessen sein könnte: „Man kann geschehenes Unrecht nicht ungeschehen machen.“

Ansonsten aber zeigte die Aktiengesellschaft wenig Einsicht. In Sachen „Agent Orange“ etwa ignorierte sie den Appell von Tricia Euvrard wies sie jede Verantwortung von sich: „Es war die US-Regierung, die die Spezifikationen für die Herstellung des Entlaubungsmittels Agent Orange entwickelte und vorgegeben hat, wann, wo und wie es eingesetzt wird. Agent Orange wurde ausschließlich für den militärischen Einsatz auf Anweisung der Regierung von MONSANTO hergestellt.“ Auf DUOGYNON ließ der Leverkusener Multi ebenfalls nichts kommen. „BAYER schließt DUOGYNON nach wie vor als Ursache für embryonale Missbildungen aus“, beschied Pharma-Chef Stefan Oelrich Marius Stelzmann, und Margret-Rose Pykas Buch konnte ihn auch nicht umstimmen. „Wir haben das von Ihnen erwähnte Dokument von unseren Experten prüfen lassen. Diese kamen zu dem Ergebnis, dass es keine neuen Erkenntnisse liefert“, so Oelrich.

Und nicht nur den OECD-BeschwerdeführerInnen stellte der Konzern Unbedenklichkeitserklärungen Glyphosat betreffend aus. Gottfried Arnold etwa erhielt ebenfalls eine, wozu Wolfgang Nickl weit ausholte. „Ich kann Ihnen versichern: Die Sicherheit unserer Produkte steht für uns immer an erster Stelle. In zahlreichen Sicherheits- und Zulassungsstudien zu unseren Produkten weisen wir dediziert und anhand von fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen nach, dass unsere Produkte bei sachgemäßem Gebrauch gemäß der Anwendungshinweise sicher sind“, hob er an, um dann zu dem Herbizid selbst zu kommen. „Wir haben großes Mitgefühl für alle Betroffenen und ihre Angehörigen, die an Krankheiten leiden, darunter auch Krebserkrankungen. Die Wissenschaft kommt aber klar zu dem Schluss, dass ROUNDUP nicht krebserregend ist“, erklärte der Finanzvorstand.

Zu den Übergriffen seines Gentech-Mais‘ MON810 auf andere Pflanzen hielt sich der Leverkusener Multi indes bedeckt. Die betreffende Studie sei BAYER bekannt, beschied Rodrigo Santos Christoph Then, das Unternehmen kooperiere in der Angelegenheit mit den spanischen Behörden.

Einmal nur hatte ein Konzern-Verantwortlicher Klartext zu den Risiken und Nebenwirkungen der BAYER-Erzeugnisse gesprochen. Klaus Kunz, der Nachhaltigkeitsbeauftragter von BAYER CROP-SCIENCE, tat es in Bezug auf die Bienengefährlichkeit von Ackergiften. In einem Interview mit Business Insider führte er am 6. Februar 2023 aus: „Die Leute sagten, unsere Produkte seien schädlich für Bienen, und unsere Botschaft lautete: ‚Unsere Produkte sind sicher für die Umwelt, wenn sie gemäß den Anweisungen auf dem Etikett angewendet werden‘. Das ist eine sehr juristische Sprache. Aber wenn man sich das vor Augen führt – ein Insektizid ist sicher für die Umwelt – ist das ein Witz. Es ist dafür gemacht, nicht sicher für die Umwelt zu sein. Es ist so konzipiert, dass es die Umwelt beeinträchtigt, egal was auf dem Etikett steht.“

Jan Pehrke hatte das in seiner Rede zitiert, in der vagen Hoffnung, den Vorstand in der Folge von seinen Standardformeln abbringen zu können, aber dieser zeigte sich davon unberührt.

Politische Landschaftspflege

Zum Lobbyismus bekannte sich der Global Player unumwunden. So antwortete Wolfgang Nickl Alice Werner, BAYER wäre – „genauso wie alle anderen Anleger“ – mit der Autobahn GmbH im Gespräch über die Planungen zur Verbreiterung der Autobahnen A1 und A3. Diese seien jedoch noch nicht so weit gediehen, „um die Verträglichkeit unserer Anforderungen mit den Planungsvarianten im Detail prüfen zu können“. Im Übrigen brachte Nickl die Zufriedenheit des Unternehmens mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten zum Ausdruck: „Wir sind sehr froh darüber, dass die neue Rheinbrücke am 4. Februar eröffnet werden konnte.“ Verkehrswende ist mit ihm definitiv nicht zu machen.

Auch die gesetzgeberischen Aktivitäten des Konzerns in der Causa „Glyphosat“, die Jan Pehrke, Cornelia Mayer und Isabelle Georges angesprochen hatten, rechtfertigte der Vorstand. Weil viele Gerichte in den einzelnen US-Bundesstaaten den Agro-Riesen zu Entschädigungszahlungen verurteilten, mit dem Argument, er habe auf den Glyphosat-Packungen unzureichend vor den Gefahren gewarnt und damit gegen die Bundesgesetze verstoßen, will das Unternehmen die Wirkmächtigkeit dieser Bestimmungen auf dem Rechtsweg aushebeln. Dazu hat er mit dem „Agricultural Labeling Uniformity Act“ ein neues Gesetz formulieren lassen, das er nun – mit Landwirtschaftsverbänden als Werbepartner – durch den Kongress und den Senat zu bringen gedenkt. Das habe im Jahr 2023 einen Großteil des Lobby-Etats gefressen, so Nickl in seiner Antwort an Jan Pehrke. „Sie erkundigten sich nach unseren Ausgaben für die politische Interessensvertretung im Zusammenhang mit der Glyphosat-Thematik in den USA. Ferner erkundigten Sie sich nach Unternehmensspenden von BAYER in diesem Zusammenhang“, fasst er das Anliegen des CBGlers zusammen und gab dann Auskunft: „Die Gesamtkosten für die politische Interessensvertretung auf Bundesebene in den USA betrugen laut Transparenz-Register des US-Kongresses 7,35 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2023. Die Kosten für einzelne Kampagnen werden dabei nicht ausgewiesen, die erwähnte Thematik stellte im Geschäftsjahr 2023 allerdings eines der wesentlichen Schwerpunkte unserer politischen Interessensvertretung dar.“

Mit dieser Interessensvertretung hat der Konzern keinerlei Probleme. „Gesetzgebung und Politik prägen die Rahmenbedingungen unseres Geschäfts. Als global agierendes Unternehmen haben wir eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, aktiv unsere Fähigkeiten und Kenntnisse zur Verfügung zu stellen und politische Entscheidungsprozesse mit unseren Experten zu unterstützen“, erklärte Wolfgang Nickl.

Klare Dominanz

Die Konzern-KritikerInnen der CBG hielten 18 der insgesamt 30 Reden und dominierten die Hauptversammlung damit deutlich. Zudem stärkten ihnen zuweilen andere AktionärInnen den Rücken. Ulrich Giebel beispielsweise lehnte sich gegen die am Nachmittag exekutierte Redezeit-Begrenzung auf fünf Minuten auf. Er sah darin eine Ungleichbehandlung und stellte einen Antrag zur Geschäftsordnung, der allerdings nicht die erforderliche Mehrheit bekam. Darüber hinaus sprachen andere AnteilseignerInnen die Verluste der Artenvielfalt durch Pestizide, die exorbitante Vorstandsvergütung und weitere unschöne Dinge an.

Wer vielleicht gedacht hatte, wegen erstmals auch in englischer Sprache gestatteter Beiträge würden sich nun InvestorInnen aus aller Welt zuschalten, sah sich getäuscht. Aber Blackrock & Co. tragen sich eben nicht frühmorgens in digitale RednerInnen-Listen ein und warten dann den halben Tag geduldig, bis der Versammlungsleiter sie drannimmt. Bei ihnen spricht der Aufsichtsrat persönlich vor. Die Hausbesuche, die Anderson & Co. unternahmen, deckten 40 Prozent des Aktien-Kapitals ab, wie Norbert Winkeljohann stolz verkündete.

Die Mühen einer virtuellen Hauptversammlung taten sich nur VertreterInnen kleinerer Gesellschaften wie Ingo Speich von Deka Investment oder Janne Werning von Union Investment an. Diese aber dürfen sich zum Ausgleich über den Rang von ExpertInnen freuen, den ihnen deutsche Leitmedien zubilligen. So fehlen die beiden in kaum einem Artikel über die Versammlungen von Dax-Unternehmen, während außer-ökonomische Konzern-Kritik kaum vorkommt. Entsprechend geduldig und ausführlich bean twortete der BAYER-Vorstand dann auch die Fragen von Speich & Co. Die ManagerInnen kündeten ihnen gegenüber von einem im Kern gesunden Unternehmen, das in vielen Bereichen schneller als der Markt wachse und alles tue, um die juristischen Nebenwirkungen von Glyphosat zu minimieren. Zudem priesen sie noch einmal das ominöse neue Organisationsmodell „Dynamic Shared Ownership“ an, hinter dem sich einzig schnöde Arbeitsplatzvernichtung verbirgt.

Und damit kam die Management-Riege am Ende durch. Die Abstimmungen zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und zu den anderen Tagesordnungspunkten endeten zwar nicht mehr mit den Traumergebnissen von anno dazumal, aber damit rechnete in Leverkusen auch niemand mehr. ⎜

Konzern-Kritik auf allen Kanälen

Auch 2024 flüchtete BAYER vor der zu erwartenden Konzern-Kritik wieder ins Internet. Aber die Coordination gegen BAYER-Gefahren stellte den Agrar-Riesen auch dort und ließ es sich darüber hinaus nicht nehmen, Protest in Präsenz zu zeigen und vor dem Stammsitz in Leverkusen eine Kundgebung abzuhalten.

Von Marius Stelzmann

Viele großen deutschen Konzerne halten ihre Hauptversammlungen mittlerweile wieder in Präsenz ab. BAYER tut das skandalöserweise nicht und bleibt beim Online-Format – ein ganz klarer Versuch, es dem Protest gegen den Kurs des Vorstandes schwerer zu machen.

Hiervon hat die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) sich aber nicht entmutigen lassen. Ihr ist es gelungen, kritische SprecherInnen aus Ländern wie Bolivien, Brasilien, Paraguay, Argentinien, Frankreich und natürlich aus Deutschland zu gewinnen. Die internationale Zusammensetzung der mobilisierten SprecherInnen zeigt, dass BAYER-Produkte weltweit Schäden an menschlicher Gesundheit und Umwelt anrichten. Bereits bevor die Vorbereitungen für die diesjährige HV begonnen hatten, war der CBG jedoch klar, welchen Schwerpunkt sie dieses Jahr setzen würde: Die angekündigte Arbeitsplatzvernichtung. Wieder einmal sind es nämlich die Belegschaften, die für Fehler des Vorstandes büßen müssen. Sie zahlen jetzt die Zeche dafür, dass es das Management nicht geschafft hat, mit den Glyphosat-Geschädigten eine gütliche und faire Einigung zu finden und stattdessen in Treue fest zu dem Herbizid hält. Und sie zahlen dafür jetzt schon zum zweiten Mal die Zeche. Bereits ab Ende 2018 war es wg. Glyphosat zur Vernichtung von 12.000 Arbeitsplätzen gekommen.

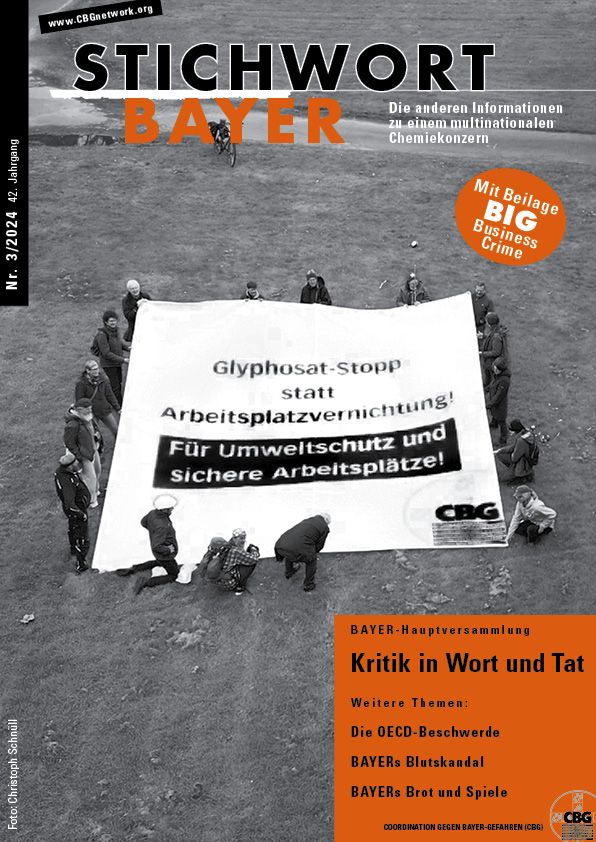

Deshalb brachte die Coordination im Rahmen der HV ganz klar zum Ausdruck: Für die verbrecherische Konzernpolitik, Glyphosat mit allen Mitteln auf dem Markt zu halten, muss der Vorstand geradestehen, nicht die Beschäftigten! Statt verzweifelt zu versuchen, aus dem Produkt noch den letzten Tropfen Gewinn auszupressen, fordert die CBG: Glyphosat-Stopp statt Arbeitsplatzvernichtung – Für Umweltschutz und sichere Arbeitsplätze! Mit dieser Forderung hat sie einem Kernmotto von ihr neues Leben eingehaucht, es für einen neuen Kampf aktualisiert. Und unter diesem Vorzeichen ist die CBG dann auch in die Vorbereitungen gezogen.

Natürlich hat sie sich auch dieses Jahr nicht nur auf Glyphosat und dessen katastrophalen Folgen für Mensch, Tier und Umwelt fokussiert. Die CBG bringt stets ein breites Spektrum von BAYERs Kapitalverbrechen auf die Tagesordnung der Hauptversammlung und bemüht sich, Vorstand und AktionärInnen möglichst alle Risiken und Nebenwirkungen der Geschäftspolitik aufzuzeigen. Am besten repräsentiert durch RednerInnen, die von dieser selbst betroffen sind und anhand ihrer eigenen Geschichte minutiös belegen können, wie der Vorstand dem Profit den Vorrang vor Gesundheit und Umweltschutz gibt. Dieses Jahr setzte die Coordination neben Glyphosat folgende Themenschwerpunkte: Arbeitsplatzvernichtung, Agent Orange, Pestizide, Online-Hauptversammlungen, PCB, Duogynon, Gentechnik und Klimawandel. Zu vielen dieser Themen hat die CBG auch Gegenanträge auf der HV gestellt.

Die Vorbereitung

Im mittlerweile fünften Jahr der virtuellen Hauptversammlungen bei BAYER stellen sich der Coordination zahlreiche Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Die virtuelle Hauptversammlung sperrt die Masse der AktionärInnen aus. Niemand reist mehr an, um den Vorstand direkt zu konfrontieren. Die Konzern-KritikerInnen konnten früher direkt mit den AktionärInnen, die auf Einlass warteten, kommunizieren. Sie hatten die Möglichkeit, Flugblätter zu verteilen und mit den BesucherInnen zu diskutieren. Ergo reisten AktivistInnen oftmals von weither an, um diese Chance zu nutzen. Riesige Installationen aus großen Heuballen, mehreren Traktoren mit Anhängern und anderem waren keine Seltenheit. ImkerInnen brachten ihre komplette Ausrüstung mit und verstreuten in eindringlichen Aktionen verendete Bienen, um gegen die tödlichen Pestizide des Unternehmens zu protestieren. Mit der virtuellen Hauptversammlung entfällt das alles. Die Mobilisierung wird daher herausfordernder.

BAYERs Flucht ins Internet hat allerdings auch schädliche Effekte für den Konzern selbst. Durch den Rückzug von AktionärInnen aus der HV erhalten die kritischen Stimmen, die die CBG standhaft weiter organisiert, noch mehr Gewicht und dominieren das Programm im Verhältnis noch stärker. Der gleiche Effekt zeigt sich bei der Presseberichterstattung: Die HV selbst generiert quasi kein Bildmaterial, das PressevertreterInnen benutzen können, da es neben den von der Aktiengesellschaft selbst angebotenen Hochglanz-Fotos aus dem Studio BAYER nur öde, immergleiche Screenshots vom Computerbildschirm gibt. Deshalb nutzen PressevertreterInnen als Illustration für ihre Berichte lieber die CBG-Aktionen vor der Konzernzentrale als Bildquelle. BAYER kann das kaum recht sein.

In den vergangenen Jahren hatte die CBG stets Aktionsideen mit großer Bildkraft an den Start gebracht. 2022 inszenierten die KunstperformerInnen der „Red Rebels“ von Extinction Rebellion vor den Türen des Leverkusener Multis eine Prozession als stumme Anklage der Zerstörung der natürlichen Lebensräume durch BAYER. 2023 fand vor der BAYER-Konzernzentrale die feierliche Übergabe des „goldenen Glyphosatkanisters“ statt, um den BAYER-Vorstand für seine Verbrechen gegen Mensch und Umwelt gebührend zu würdigen. Auch diesmal wollte die CBG ihre Forderungen an den BAYER-Konzern wieder plastisch machen. Sie entschied sich daher, vor der Konzernzentrale ein riesiges Transparent zu entrollen und dieses mit einer Drohne aus der Luft zu fotografieren – ein deutliches, übergroßes Zeichen an Vorstand und Öffentlichkeit dafür, dass der Global Player mit seiner Konzernpolitik in eine Katastrophe steuert. Als Motiv wählte die Coordination die oben bereits erwähnte Losung „Glyphosat-Stopp statt Arbeitsplatzvernichtung – Für Umweltschutz und sichere Arbeitsplätze!“

Eine weitere Schwierigkeit, die sich BAYER mit dem Online-Format einhandelte, war die nun faktisch gegebene Erreichbarkeit der virtuellen Hauptversammlung für alle Welt. Zwar hatte die CBG stets internationale AktivistInnen zur HV mobilisiert, für diese mussten jedoch stets Anreise, Unterbringung und die Sicherheit, rechtzeitig am Ort der HV einzutreffen, gewährleistet sein. Während der Agro-Riese mit der virtuellen HV eine Zugangsschranke für tausende KleinaktionärInnen aus Deutschland einrichtete, war die Teilnahme für internationale AktivistInnen leichter geworden. Lediglich eine Hürde hatte BAYER noch lange aufrechterhalten, die internationale Gäste nachhaltig ausschloss: Die Sprachbarriere. Nach Forderung des Konzerns mussten alle SprecherInnen ihre Reden auf Deutsch halten – ein offensichtlicher und effektiver Ausschluss-Mechanismus. Die CBG kritisiert dieses offensichtliche Sprechverbot bereits seit Langem und forderte immer wieder dessen Abschaffung. In diesem Jahr hatte sie damit endlich Erfolg. Bereits 2023 hatte die Sprachbarriere zu bröckeln begonnen – eine Sprecherin durfte ihre Rede auf Englisch halten. Im Vorfeld hatte der Konzern dies allerdings abgestritten und den möglichen SprecherInnen der CBG so den Zugang verwehrt. Nach dem Präzedenzfall und zudem einem US-amerikanischen Vorstandsvorsitzenden, der 2024 seine erste Hauptversammlung in dieser Funktion bestreiten und das in englischer Sprache tun würde, hatte BAYER endgültig keine Argumente mehr, sich den Zeichen der Zeit zu widersetzen. Der Konzern erlaubte daher AktivistInnen, Englisch zu sprechen und sorgte für eine Simultan-Übersetzung. Die Coordination konnte daher ihren BündnispartnerInnen, die auf diese Gelegenheit schon lange gewartet hatten, endlich grünes Licht geben. Dementsprechend stark war das SprecherInnen-Feld dieses Mal international geprägt. Fast die Hälfte der Mobilisierten stammte nicht aus dem deutschen Sprachraum. Die CBG ist sehr froh über diesen Erfolg, da sie kontinuierlich an der Verbreiterung ihrer Reichweite arbeitet, und höchst motiviert, in den nächsten Jahren noch mehr AktivistInnen aus allen Teilen der Welt hinter sich zu versammeln, um den BAYER-Vorstand mit seinen Verbrechen zu konfrontieren.

Die CBG in Brüssel

Ein besonders spannender Höhepunkt bei der diesjährigen Mobilisierung und Bündnisarbeit erwuchs ebenfalls aus dem internationalen Charakter. Die Chance, noch mehr ausländische Kontakte zu gewinnen und ihre Anliegen bekannter zu machen, erhielt die CBG von der Kampagne Secrets toxiques. Sie lud die Coordination kurz vor der BAYER-Hauptversammlung nach Brüssel ins Europa-Parlament ein. Eine Gelegenheit, die sich für die CBG bis dahin noch nicht geboten hatte. Der Anlass: Im Europa-Parlament fand ein Symposium und eine Anhörung mit Abgeordneten unterschiedlicher Parteien, Gewerkschaften, LandwirtInnen, NGOs und AktivistInnen statt. Das Thema war eines, das die Coordination bereits seit Langem umtreibt: Die Zukunft der europäischen Landwirtschaft ohne Glyphosat und andere schädliche Pestizide. Umso wichtiger, auch andere Engagierte aus diesem Bereich kennenzulernen. CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann fuhr daher nach Brüssel, um das Europa-Parlament zu besuchen. Durch den Einsatz von solidarischen Abgeordneten konnten die AktivistInnen das Parlamentsgebäude betreten und an dem Symposium teilnehmen.

Interessant waren vor allem die internationalen Gewerkschaftsperspektiven, die klar zeigten, dass die Umweltbewegung eines begriffen hat: Ohne eine breite Vernetzung mit den ArbeiterInnen kann keine Bewegung dauerhaft stark, präsent und erfolgreich sein. Vor Ort gelang es der CBG, sowohl Kontakt mit kritischen GewerkschafterInnen aus Frankreich aufzunehmen als auch mit dem französischen Wissenschaftler Gilles-Éric Séralini. Der Biologe der Universität Caen ist weltbekannt für seinen beharrlichen Kampf gegen BAYER/MONSANTO, in dessen Verlauf der Agro-Riese immer wieder versuchte, die Reputation Séralinis zu zerstören, hatte dieser doch Beweise für die Giftigkeit von Glyphosat veröffentlicht. Die Zeit war ein bisschen zu knapp dafür, all die Brüsseler AktivistInnen zur Teilnahme an der diesjährigen Hauptversammlung zu bewegen, aber zum Abschluss des Tages wurden Strategien diskutiert, um für 2025 eine veritable „Internationale“ der BAYER-KritikerInnen zu organisieren.

Die CBG bemüht sich immer, ein möglichst breites Bündnis von AktivistInnen zusammenzubekommen. Und das schaffte sie auch dieses Jahr. Dabei kommt der Coordination zugute, dass sie in viele Netzwerke eingebunden ist. So gehört sie dem europaweiten NGO-Bündnis Stop Glyphosate-Coalition an. Aus dessen Reihen konnte sie einige MitstreiterInnen gewinnen, die entweder auf der HV oder auf unserer Kundgebung vor Ort in Erscheinung traten. Sie stießen zu den alten Fahrensmännern und -frauen der Coordination und stärkten so die Konzern-Kritik noch einmal. Insgesamt gelang es, zum 26. April folgende Gruppen zu mobilisieren: Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die Kampagne Secrets Toxiques, Parents For Future Leverkusen, Die LINKE Leverkusen, DIE PARTEI Leverkusen, ECCHR, Misereor, Testbiotech, Verein der ehemaligen Heimkinder in Schleswig-Holstein e. V., den Bund der Duogynongeschädigten e. V., CELS, Terra de Direitos, Fundación Tierra, Base Investigaciones Sociales, Collectif Vietnam Dioxine, Comité Ecologique Ariégeois, Informationsbüro Peru, Equidaid, Terre d’abeilles, sowie zahlreiche Einzelpersonen. Ein besonderer Dank geht an Andy Battentier von Secrets Toxiques und an Silvia Rojas-Castro vom ECCHR, die beide viele der internationalen Gruppen an die CBG vermittelt und es so ermöglicht haben, deren AktivistInnen für Reden auf der HV zu gewinnen.

Die HV

Am Tag der Hauptversammlung selbst konnte die Coordination gegen BAYER-Gefahren ihren Anspruch, eine kraftvolle Protestpräsenz sowohl in der virtuellen Welt als auch in der realen zu errichten, abermals umsetzen. Vor der BAYER-Zentrale in Leverkusen war auch neben der Präsentation des Riesentransparents der Coordination so einiges los. Ein besonderer Dank geht hier an unsere BündnispartnerInnen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die zur Kundgebung mit zwei Traktoren mitsamt Anhängern vorfuhr, um ihre Kritik an dem von BAYER verkörperten agro-industriellen Modell in der Höhle des Löwen vorzubringen. Für musikalische Zwischenspiele sorgten die Arians-Schwestern, und die Leviten lasen dem Konzern gleich fünf RednerInnen. Neben Brigitte Hincha-Weisel vom CBG-Vorstand ergriffen an dem Morgen noch die CBG-Mitglieder Lars-Ulla Krajewski und Rolf Brombach sowie Annemarie Volling von der AbL und Andy Battentier von Secrets toxiques das Wort. Sie setzten unter anderem Themen wie „Glyphosat“, die „Neuen Gentechniken“, „Arbeitsplatzvernichtung“ und „PCB“ auf die Agenda.

Der Leverkusener Multi versuchte indes, die zivilgesellschaftliche Meinungsäußerung vor der Konzernzentrale zu unterbinden. Die Drohne, die notwendig war, um die Luftaufnahmen von dem Riesentransparent zu machen, durfte vor seiner Haustür nicht starten. Unter 100 Metern Entfernung vom Stammsitz ging nichts: Für die Fotos aus der Luft musste die CBG daher Abstand halten. Ein klarer Angriff auf das Recht, eine Versammlung durchzuführen und auch zu dokumentieren. Die AktivistInnen ließen sich allerdings nicht entmutigen, die Kundgebung an sich fand wie immer direkt vor der Zentrale statt.

Aus der virtuellen Hauptversammlung bekam BAYER die CBG ebenfalls nicht heraus. Mit 18 von insgesamt 30 Redebeiträgen bestimmte sie eindeutig den Programmablauf. Ganze Blöcke waren nur mit kritischen Stimmen zur Konzernpolitik gefüllt. Doch damit nicht genug: Darüber hinaus ergriffen noch weitere nicht von der CBG mobilisierte KritikerInnen das Wort. Der Vorstand behalf sich, wie in diesem Rahmen üblich, bei der Beantwortung der vielen Fragen mit abgelesenen Phrasen sowie seit Jahren gebrauchten Textbausteinen und verwies überdies zum Teil einfach auf Antworten, die er vorher in anderen Kontexten gegeben hatte.

Auch bei den Gegenanträgen zur Hauptversammlung war die Coordination gut vertreten. Neun an der Zahl reichte sie insgesamt ein – und dominierte damit das Feld. Da ihr diese Erfolge auf der Hauptversammlung trotz erheblichen Widerstands von Seiten BAYERs auch 2024 wieder gelungen sind und sie in Brüssel neue Weggefährten gefunden hat, sieht die Coordination optimistisch in die nächste HV-Zukunft. ⎜

Die OECD-Beschwerde

Die BAYER AG, weltweit führend auf dem Markt für Pestizide und Saatgut, steht seit Jahren in der Kritik von UmweltschützerInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen. Nun gerät das Unternehmen wegen seines Agrarmodells in Südamerika erneut ins Visier, diesmal jedoch mit vereinten Kräften. Erstmals hat sich ein Bündnis aus sechs zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Argentinien, Brasilien, Paraguay, Bolivien und Deutschland zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen die Praktiken des Konzerns in Südamerika vorzugehen. Das Agrarmodell von BAYER ist mit schwerwiegenden Umweltauswirkungen und Menschenrechtsverletzungen für die lokale Bevölkerung, insbesondere für indigene und ländliche Gemeinschaften, verbunden: Wälder werden abgeholzt, die Gesundheit wird gefährdet, die Nahrungsversorgung bedroht, das Trinkwasser verschmutzt und Landkonflikte verschärft.

Von Martha Bracklo (ECCHR)1

Am 25. April dieses Jahres reichte das Bündnis in Deutschland auf Grundlage umfangreicher Recherchen und Interviews mit Betroffenen eine Beschwerde gegen BAYER bei der „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (OECD) ein. Darin wird dem Konzern vorgeworfen, seine Sorgfaltspflichten beim Vertrieb von Soja-Saatgut und giftigen Pestiziden zu verletzen und damit gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verstoßen. Über zwei Jahre haben die Organisationen an der Einreichung gearbeitet, um auf die Missstände aufmerksam zu machen und BAYER in die Verantwortung zu nehmen, seine Unternehmenspraktiken im südamerikanischen Markt an die Sorgfaltspflichten für den Schutz von Mensch und Umwelt anzupassen.

BAYERs Marktpräsenz

Seit den 1990er Jahren nimmt die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für den Sojaanbau in Südamerika kontinuierlich zu, angetrieben durch die Einführung von glyphosat-resistentem gentechnisch verändertem (GV) Sojasaatgut. In Argentinien, Brasilien, Paraguay und Bolivien beansprucht der großflächige Anbau von GV-Sojabohnen inzwischen durchschnittlich mehr als 50 % der landwirtschaftlichen Anbauflächen. Brasilien und Argentinien gehören zu den drei größten Sojaproduzenten der Welt, Paraguay und Bolivien zu den sechst- bzw. zehntgrößten. Die Wichtigkeit der Region für die globale Sojaproduktion und damit auch für die führenden Agrochemieunternehmen ist unverkennbar.

Soja-Multi BAYER

Die globale Soja-Agrarindustrie wird von einigen wenigen multinationalen Unternehmen dominiert, die einen beträchtlichen Marktanteil an der Produktion und dem Vertrieb von GV-Sojasaatgut und glyphosat-basierten Pestiziden halten. Zu diesen Konzernen gehören unter anderem BASF, Syngenta, Corteva und auch die BAYER AG. Insbesondere in Südamerika hat sich die BAYER AG nach der Fusion mit Monsanto im Jahr 2018 mit dem Geschäftsbereich „Crop Science” zu einem der führenden Agrochemieunternehmen in der Region entwickelt und vertreibt seine Produkte über mehrere Tochtergesellschaften und Produktionsstätten. BAYER ist in der gesamten Wertschöpfungskette von Saatgut und Pestiziden stark vertreten. Dies umfasst nicht nur die Produktion, sondern zugleich die nachgelagerte Wertschöpfungskette einschließlich Vertrieb und Vermarktung, auch als Downstream bezeichnet. In Brasilien betreibt das Unternehmen selbst Saatgut-Zuchtbetriebe (wie Monsoy) und zwei Produktionsanlagen für das glyphosat-basierte Herbizid Roundup, die für den Inlandsmarkt bestimmt sind. In Argentinien produziert BAYER Herbizide auf Glyphosat-Basis in den Monsanto-Werken in Zárate und Rojas. Von dort werden die Produkte nach Uruguay, Bolivien und Paraguay geliefert. Zudem ermöglicht BAYER auch Drittunternehmen durch kommerzielle Lizenzvereinbarungen den Zugang zu seiner Biotechnologie für die Sojaproduktion.

Christian Schliemann-Radbruch, Co-Leiter des Programmbereichs „Wirtschaft und Menschenrechte“ des ECCHR, hebt die Wichtigkeit der Sorgfaltsprüfung in der gesamten Wertschöpfungskette hervor: „Firmen wie BAYER oder BASF, die sehr viel chemischen Input für die industrielle Landwirtschaft produzieren und damit Menschen Gefahren aussetzen, sind nicht von deutschen Regelungen wie dem Lieferkettengesetz (LkSG) erfasst. Zu den Gefahren zählen das Versprühen von Pestiziden ohne Schutzkleidung, Pestizid-Rückstände in Böden oder Flüssen und schwere Gesundheitsschäden. Sie verkaufen ihre Produkte, tragen aber keine menschenrechtliche Verantwortung für vorhersehbare Schäden bei der Nutzung ihrer Produkte. Werden jedoch die OECD-Leitsätze für eine nachgelagerte Sorgfaltsprüfung herangezogen, ergibt sich ein ganz anderes Bild.”

Klar ist, dass BAYER, ebenso wie zuvor Monsanto, aus dem südamerikanischen Markt für GV-Soja und Pestizide nicht mehr wegzudenken ist. Der Konzern fördert in Südamerika ein Agrarmodell, welches aus einem Bündel von giftigen Pestiziden auf Glyphosat-Basis (wie Roundup) und dagegen resistentem GV-Sojasaatgut besteht. Dieses sogenannte „Technologiepaket” wird von der Agrarindustrie als besonders „effizienzsteigernd” für den Sojaanbau angepriesen. Doch die verheerenden Auswirkungen auf Mensch und Umwelt werden in diese Effizienz-Diagnose nicht miteinbezogen.

Mensch und Umwelt leiden

Insbesondere indigene und bäuerliche Gemeinschaften in den Soja-Anbaugebieten in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Bolivien leiden unter schwerwiegenden Folgen aufgrund der hohen Landkonzentration für den GV-Sojaanbau und des intensiven Einsatzes von giftigen Pestiziden. Diese Praktiken verletzen zunehmend ihre Rechte auf Land, Nahrung, Gesundheit und eine gesunde Umwelt.

Da der intensive Sojaanbau große Landflächen beansprucht, dehnt sich die Produktion zunehmend in rechtmäßig indigenen und ländlichen Gemeinschaften zustehende Gebiete aus. Damit einher gehen zahlreiche sozio-territoriale Konflikte um Landrechte, wodurch lokale Gemeinschaften daran gehindert werden, in Sicherheit, Frieden und im Einklang mit ihren Traditionen zu leben. Diejenigen AnwohnerInnen des Gebietes, die sich der Expansion der industriellen Landwirtschaft widersetzen, werden oftmals gewaltsam vertrieben oder kriminalisiert. Mit dem Ziel, Land für die Ausweitung von Sojaplantagen zu gewinnen, kommt es in den betroffenen Regionen häufig zu illegalen Vertreibungen, Landenteignungen, bewaffneten Angriffen oder Einschüchterungsversuchen gegenüber indigenen Gemeinschaften. In Paraguay zum Beispiel werden Mitglieder der bäuerlichen Gemeinschaft in der „Colonia Yvypé“ von den Sojaproduzenten zu Unrecht der Landnahme beschuldigt und wegen Verteidigung ihres rechtmäßigen Landbesitzes strafrechtlich verfolgt und inhaftiert. Außerdem versuchen große Getreidehersteller, die indigene Bevölkerung einzuschüchtern und zu schädigen, indem sie absichtlich Pestizide auf indigenes Land sprühen. Dabei ist das Sprühen von Pestiziden auf indigene Territorien illegal und stellt einen direkten Angriff auf die körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung dar. Das angespannte Verhältnis zwischen Sojaproduzenten und indigenen Gemeinschaften zeigt sich auch am Kampf der indigenen Dörfer der Avá-Guaraní in Paraná/Brasilien, welche auf ein immer kleiner werdendes Stück ihres traditionellen Landes zurückgedrängt werden und von der Kontamination ihrer Wasser- und Nahrungsquellen betroffen sind.

Die Ausweitung des Sojaanbaus, der exzessive Einsatz von giftigen Pestiziden, oft wenige Meter von den Häusern der lokalen Gemeinschaften entfernt, und die Missachtung von Pufferzonen gefährden zudem das Recht auf Gesundheit und Nahrung. Subsistenzkulturen und Ernährungssysteme werden durch den Pestizid-Einsatz zerstört, was zu einem drastischen Rückgang der Qualität und Quantität der Nahrungsmittel führt. Neben der Gefährdung der Ernährungssouveränität berichten AnwohnerInnen von schwerwiegenden chronischen Krankheiten und Vergiftungen wie Krebs, Schlaganfällen, Zysten, Atemwegs- und Knochenerkrankungen bis hin zu tödlichen Folgen. Auch in städtischen Randgebieten, wie im Fall von Pergamino in Argentinien, wo Sojaplantagen zunehmend die Stadt umgeben, entstehen durch die Ausweitung des Anbaus ähnliche Probleme wie für indigene und bäuerliche Gemeinschaften. Sabrina, eine Frau und Mutter aus Pergamino, litt unter schwerwiegenden Gesundheitsproblemen wie Fehlgeburten, Schlaganfällen, Knochenzysten und Atemwegsbeschwerden, die direkt mit dem Pestizidsprühen in der Nähe ihres Dorfes in Verbindung gebracht werden konnten. Medizinische Untersuchungen ergaben hohe Konzentrationen von Glyphosat und seinem Abbauprodukt Aminomethylphosphonsäure (AMPA) im Urin von Sabrina und ihren Kindern. Ermittlungen auf den betroffenen Feldern ergaben Beweise für die Verwendung von Glyphosat, das unter der Handelsmarke Monsanto S. A., jetzt BAYER, vertrieben wurde.

Eine weitere Folge des Soja-Agrarmodells sind verheerende Umweltschäden in der Region. Sojaanbau ist derzeit die zweitgrößte Ursache für die Abholzung der tropischen Wälder weltweit. Besonders gravierend ist das Problem in Südamerika, wo Schätzungen zufolge zwischen den frühen 1990er Jahren und 2017 jedes Jahr mehr als zwei Millionen Hektar Wald gerodet wurden, um Platz für den GV-Sojaanbau zu schaffen. In Brasilien und Bolivien beispielsweise ist der Verlust an Primärwäldern weltweit mit am höchsten. Die Abholzung für großflächige Sojaplantagen bedroht einige der weltweit wichtigsten Ökosysteme in Südamerika, wie den Amazonas, den Atlantischen Regenwald, Cerrado, Gran Chaco und die Chiquitania. In der Region Santa Cruz de la Sierra in Bolivien lässt sich die großflächige Abholzung von Wald zwischen 2011 und 2022 (insgesamt 436.000 Hektar) in direkten Zusammenhang mit dem Sojaanbau setzen. Diese Auswirkungen gefährden nicht nur die Anpassungsfähigkeit der natürlichen Ökosysteme an den Klimawandel, sondern auch das Recht der lokalen Gemeinschaften auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt. Denn durch den Glyphosateinsatz werden Wasserquellen verschmutzt, Subsistenzkulturen zerstört sowie die lokale Tierwelt und Artenvielfalt bedroht.

Die Beschwerde im Detail