Veröffentliche Beiträge in “SWB 04/2017”

Was der Bekleidungsindustrie Bangladesh ist, verkörpert das indische Hyderabad für die Pillen-Riesen. Hunderte Fabriken produzieren dort Wirkstoffe für BAYER & Co. Die Stadt im Bundesstaat Telangana nimmt einen bedeutenden Platz in der globalen Lieferkette der Konzerne ein. Zu ihren vielen Standort-Vorteilen zählen niedrige Kosten und geringe Umweltschutz-Auflagen, was verheerende Folgen für Mensch, Tier und Umwelt hat. Aber auch andere Regionen in Asien bieten „Big Pharma“ solche attraktiven Kapitalverwertungsmöglichkeiten – mit ähnlichen Risiken und Nebenwirkungen.

Von Jan Pehrke

„Maximale Förderung – minimale Kontrolle“ – mit diesem Slogan wirbt die indische Stadt Hyderabad um Industrie-Ansiedlungen. Besonders Pharma-Betrieben erscheint das attraktiv. Mehr als 500 Unternehmen zählt das Branchen-Verzeichnis der Millionen-Metropole. Von dem „am schnellsten wachsenden Gesundheitssektor in ganz Indien“ spricht das von der deutschen Bundesregierung finanzierte Web-Portal Kooperation international begeistert.(1) Ein Drittel der Medikamenten-Produktion des Staates stammt aus Hyderabad. Bei den Arznei-Exporten beträgt der Anteil rund 20 Prozent. Im Jahr 2014 machten die Firmen allein damit einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar. Ein zweites Zentrum der indischen Wirkstoff-Fertigung befindet sich in Visakhapatnam, das direkt am Golf von Bengalen liegt.

Wie alles anfing

Der Boom setzte mit dem vorerst letzten Globalisierungsschub ein, den 1994 die Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) einläutete. Wer dem Club angehören wollte, musste vorher das internationale Patentschutz-Abkommen TRIPS anerkennen – dafür hatten vor allem die Lobby-Aktivitäten des US-amerikanischen Pillen-Riesen PFIZER gesorgt. Indien wollte, und so hatte die stärkere Integration des südasiatischen Landes in den Weltmarkt dann auch gleich massive Auswirkungen auf die heimische Arznei-Industrie. Die Unternehmen konnten fortan nicht mehr einfach den Schutz des geistigen Eigentums umgehen, indem sie Pharmazeutika aus den Industrieländern kopierten und billiger weiterverkauften. Deshalb blieb der Pillen-Industrie des Landes nichts anderes übrig, als ihr Geschäftsmodell zu ändern.

Und dabei spielte BAYER eine bedeutende Rolle. Als erster großer Pharmazeutika-Produzent schloss der Konzern 1999 mit einem indischen Unternehmen einen Vertrag ab. RANBAXY schaffte es, das Interesse des Leverkusener Multis für dessen eigenen – und wegen seiner zahlreichen Nebenwirkungen alles andere als unumstrittenen – Antibiotikum-Inhaltsstoff Ciprofloxacin in einer neuen Formulierung zu wecken. Ein Ciprofloxacin, von dem die PatientInnen nur einmal täglich eine Tablette zu nehmen brauchten – das war dem bundesdeutschen Konzern viel Geld wert. Für die weltweiten Vermarktungsrechte über einen Zeitraum von 20 Jahren zahlte er RANBAXY 65 Millionen Dollar. Und im selben Jahr kaufte das indische Unternehmen seinem neuen Partner auch die BASICS GmbH, eine Tochter-Gesellschaft für Nachahmer-Produkte, sogenannte Generika, ab, um einen Brückenkopf nach Europa zu haben.

Allerdings gelang der inzwischen von SUN PHARMACEUTICAL geschluckten Firma ein solcher Coup wie mit Ciprofloxacin seither nicht mehr. Darum muss sie sich weitgehend auf die Funktion des Zulieferers für Pharma-Unternehmen aus den Industrie-Ländern beschränken. Unter anderem stellt RANBAXY/SUN Wirkstoffe für Anbieter von Nachahmer-Präparaten wie HEXAL und RATIOPHARM her. Und diesen „bulk drugs“-Markt bedienen auch AUROBINDO, LUPIN, CIPLA und weitere indische Konzerne, wobei sie die Basis-Substanzen für ihre Produkte zumeist aus China beziehen. Mittlerweile ist ein Fünftel der Generika-Weltproduktion „Made in India“ mit Hyderabad – dem „bulk drugs capital“ – als Zentrum. Zusammen mit dem Reich der Mitte nimmt das Land nunmehr eine bedeutende Position in der globalen Lieferkette von BAYER & Co. ein. Die beiden Staaten verkörpern für die Pharma-Industrie das, was Bangladesh für die Kleider-Branche ist.

Diese Entwicklung ist Teil eines umfassenden Umstruktierungsprozesses der Pillen-Branche. Den Konzernen gelingt es seit einiger Zeit immer weniger, wirklich neue Arzneien zu entwickeln, die qua Patentschutz Extra-Profite generieren. Sie reagieren darauf mit Rationalisierungsmaßnahmen. So verkleinerten BAYER und die anderen Firmen etwa ihre Forschungsabteilungen. Sie suchen stattdessen mehr die Zusammenarbeit mit Universitäten und/oder kaufen Lizenzen für aussichtsreiche Medikamenten-Kandidaten von außen zu. Eigene Labor-Aktivitäten betreiben die Unternehmen oft nur noch auf Gebieten wie der Onkologie, die große Gewinne versprechen. Zugleich zentralisieren sie die Herstellungsprozesse für ihre Allerweltsmittel stärker oder geben die Fertigung gleich ganz auf und beziehen die Wirksubstanzen sowie Hilfs- und Trägerstoffe aus Staaten, die mit günstigen Konditionen locken wie Indien und China.

Risiken & Nebenwirkungen

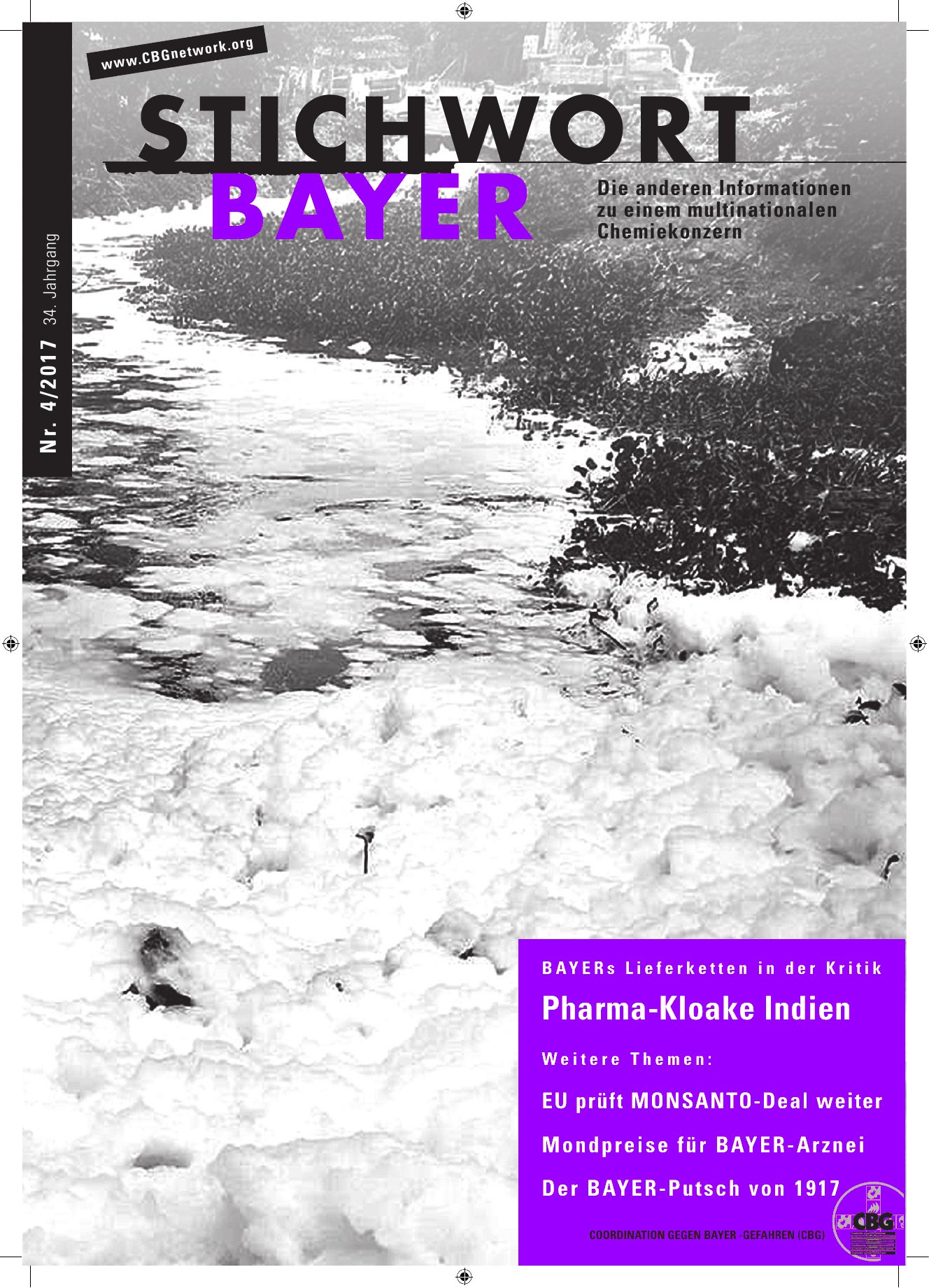

Der Preis für die geringen Arbeits- und Produktionskosten ist allerdings hoch. Ihn müssen Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen zahlen. Die Fabriken stoßen nämlich ohne Rücksicht auf Verluste belastende Stoffe aus. Auf manchen Flüssen türmen sich weiße Schäume bis zu einer Höhe von neun Metern auf. Manchmal verschwinden ganze Brücken in ihnen. Das nimmt den AutofahrerInnen die Orientierung und hat schon zu fatalen Unfällen geführt. Die Behörden mussten deshalb bereits Neubauten in Auftrag geben, welche die alten Konstruktionen um mehr als zehn Meter überragen. Andere Emissionen aus den Fabriken verfärben das Wasser gelb, rot oder braun. Und am Grund mancher Seen setzt sich tiefschwarzes, teeriges Sediment ab, das über 60 Meter tief reicht. Aber nicht nur fürs Auge bietet Hyderabad etwas, auch die Nase bekommt viele Sinnes-Eindrücke: ein bestialischer Gestank breitet sich rund um die Hot Spots der Pharma-Produktion aus.

Eine Abwasser-Aufbereitung kennen die meisten Firmen in Hyderabad oder Visakhapatnam nicht. Sie leiten die Fertigungsrückstände direkt in die Gullys, Flüsse, Seen oder Meere ein. In Visakhapatnam, das im Bundesstaat Andhra Pradesh liegt, verlaufen underirdische Pipelines direkt von der „Jawaharlal Nehru Pharma City“ zum Golf von Bengalen. Zudem verklappen die Unternehmen ganze Tankladungen ihrer Hinterlassenschaften in einem nahegelegenen See. Im Hyderabader Industrie-Destrikt Patancheru-Bollaram dagegen haben die Betriebe auf ihrem Areal oft Löcher von bis zu 30 Meter Tiefe gebohrt, um dort ihren Produktionsabfall zu entsorgen. Und wenn die Unternehmen die Herstellungsreste tatsächlich zur Behandlung und Entsorgung außer Haus geben, dann erweisen sich die Betriebe, die solche Dienstleistungen anbieten, oft selber nicht etwa als Teil der Lösung, sondern des Problems, weil sie dem Sondermüll mit unzureichenden Verfahren zu Leibe rücken.

Schwedische WissenschaftlerInnen, welche Untersuchungen in Patancheru-Bollaram vornahmen, stellten schon 2007 fest: „Die Abwässer der Arznei-Produzenten enthalten einen extrem hohen Level an Pharma-Rückständen.“(2) Als besonders gesundheitsgefährdend erweisen sich dabei die Antibiotika-Reste. Durch die hohen Dosen von Ciprofloxacin & Co. gewöhnen sich die Krankheitserreger nämlich an die Substanzen und bilden Resistenzen heraus. Und dazu kam es an diesem Standort häufig, wie das ForscherInnen-Team 2014 nachwies. In einem See unweit des Pillen-Clusters stieß es auf 81 Gen-Typen von Bakterien, gegen die kein einziges Antibiotikum-Kraut mehr gewachsen war. Sie tummelten sich dort in einer Konzentration, welche diejenige in einem schwedischen See, der als Vergleichsmaßstab diente, um das 7.000-Fache überstieg.

2013 starben in Indien 58.000 Babys, weil sie mit solchen unbehandelbaren Krankheitserregern infiziert waren. Die übrigen Frachten mit Arzneien oder anderen Stoffen haben ebenfalls massive gesundheitliche Folgen. Sie schädigen das Kind im Mutterleib, führen zu Todgeburten und Entwicklungsstörungen, lösen Herz- und Blut-Krankheiten aus, verursachen Augen- und Haut-Probleme und schädigen den Magen.

Tiere leiden nicht minder unter den Abwasser-Einleitungen. Fische finden sich in den Gewässern kaum noch, und den LandwirtInnen stirbt das Vieh weg. Ein Farmer, dessen Büffel in der Nähe von Patancheru grasen und den Isnapur-See als Tränke nutzen, klagte gegenüber dem ForscherInnen-Team von „Changing Markets and Ecostorm“, jedes Jahr die Hälfte seiner Herde zu verlieren (3). Und an einem See bei Kazipally stießen Beobachter auf Büffel, denen die Haut in Fetzen vom Leib hing. Zudem produzieren die Rinder viel weniger und obendrein schlechtere Milch als ihre Artgenossen fernab des Medikamenten-Mülls. Auch Kühe bekommen die Emissionen der Fabriken zu spüren. „Wenn unsere Kühe diese Chemikalien aufnehmen, die über das Wasser auf unsere Weiden gelangen, geben sie statt zehn Litern Milch nur noch zwei. Und das schon nach 15 bis 30 Tagen“, so der Umweltschützer Anil Dayakar.(4) Die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen die Substanzen ebenfalls. So erleiden Ziegen, die in der Nähe der Fertigungsstätten weiden und die Produktionsrückstände über das Gras aufnehmen, häufig Fehlgeburten. Überdies nimmt die Ertragskraft der Böden ab, was die Existenzgrundlage der Bauern und Bäuerinnen bedroht. Der Reis der Region nimmt beispielsweise oft eine dunklere Farbe an und verdirbt schneller; darüber hinaus sind die einzelnen Körner nur sehr klein.

Viele Qualitätsmängel

Aber nicht nur das, was von den Fabriken nach außen dringt, stellt eine Bedrohung dar, auch das, was innen drin geschieht, gibt Anlass zur Besorgnis. Immer wieder nämlich fallen die indischen und chinesischen Fertigungsstätten durch fehlerhafte Produkte sowie die Verletzung von staatlichen Vorschriften auf. Während jedoch sowohl den Pharma-Riesen als auch den Gesundheitseinrichtungen ihrer Heimatländer völlig egal ist, was bei den ausländischen Zuliefer-Betrieben alles an Unschönen hinten rauskommt, interessiert sie schon mehr, was vorne passiert. Die Folgen irregulärer Produktionsabläufe bekommen nämlich hauptsächlich die PatientInnen in den westlichen Staaten zu spüren. Deshalb nehmen KontrolleurInnen dieser Nationen das Innenleben der Pillen-Schmieden regelmäßig unter die Lupe. Und dabei decken sie nur allzuoft Missstände auf. So hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA allein im zweiten Halbjahr 2015 bei Inspektionen in den Werken von DR. REDDY’S, SUN PHARMA, ZYDUS CADILA, WOCKHARDT und IPCA LAB gravierende Mängel festgestellt. Der Ernst der Lage hat die „Food and Drug Administration“ 2008 sogar dazu bewogen, eine eigene Zweigstelle in New Delhi aufzumachen, um die Unternehmen, von denen die Pillen-Riesen der Vereinigten Staaten zahlreiche Wirkstoffe oder Arznei-Zwischenprodukte beziehen, besser im Blick zu haben. Das indische FDA-Pendant CDSCO wartete im März 2017 mit einem noch alarmierenderen Befund auf: 60 Medikamenten attestierte sie in diesem Monat einen „Substandard“.

Der Griff zu pharmakologischen Alternativen ist dabei oft nicht mehr möglich. Die neuen Entwicklungen haben nämlich nicht nur zu einer Verlagerung der Fertigung von pharmazeutischer Massenware nach Asien geführt, sondern gleichzeitig auch noch für eine neue Übersichtlichkeit unter den Herstellern gesorgt. Für das Segment der Antibiotika belegt dies eine Studie des Instituts IGES. (5) Es hat die Entwicklung in dem Zeitraum von 2005 bis 2015 untersucht und gravierende Veränderungen festgestellt. „Auf Einzelwirkstoff-Ebene hat die Anbieter-Konzentration deutlich zugenommen, die Anbieter-Zahlen sind rückläufig. Auch für die fünf verbrauchsstärksten Antibiotika zeigt sich eine hohe Anbieter-Konzentration“, schreiben die WissenschaftlerInnen. Besonders beängstigend: Im Jahr 2015 gab es schon 23 Antibiotika-Wirkstoffe, die nur noch ein einziger Konzern produziert oder produzieren lässt. Und wenn da mal die Räder stillstehen, weil Anlagen ausfallen oder die Behörden die Unternehmen zu einem Rückruf von „Substandard“-Präparaten veranlassen, droht den Gesundheitssystemen der halben Welt Ungemach. Diese Gefahr steigt gleichfalls bei den Medikamenten, die BAYER & Co noch selber fertigen, haben die Multis im Zuge von Effizienz-Maßnahmen doch oft die Fertigungsstätten drastisch reduziert.

So hat sich in den USA dann auch die Zahl der zeitweise nicht erhältlichen Medikamente bereits von 2006 bis 2010 auf über 200 verdreifacht. Mittlerweile ist die Situation noch bedrohlicher geworden. Nach Angaben des „Bundesverbandes deutscher Krankenhaus-Apotheker“ fehlten allein im Februar 2017 280 Wirkstoffe, darunter 30 für die Therapie schwerwiegender Krankheiten eigentlich unverzichtbare Mittel. Zwar haben die Engpässe manchmal durchaus andere Gründe – nicht wenige Hersteller oder Großhändler bedienen beispielsweise gerne nur die Länder, in denen hohe Pillen-Preise locken –, aber die Veränderungsprozesse innerhalb der Pharma-Industrie haben doch einen Hauptanteil an diesem Dilemma. „Es handelt sich um ein grundsätzliches Problem eines globalisierten Rohstoff-Marktes, in dem Hersteller ihre Produktionskosten zu optimieren versuchen“, konstatiert Matthias Mohrmann von der AOK Rheinland.(6)

BAYER immer mit dabei

Die Veränderungsprozesse bei den Rohstoffen und anderen Bestandteilen des Pharma-Geschäftes hat der Leverkusener Multi alle mitvollzogen – ohne Rücksicht auf Verluste. So reduzierte er wie die Konkurrenz sein Arznei-Angebot und seine eigenen Forschungsaktivitäten. Stattdessen setzte der Konzern verstärkt auf Kooperationen mit Universitäten und kaufte verheißungsvoll erscheinende Medikamenten-Entwicklungen von außen zu. Auch suchte das Unternehmen – nicht zuletzt als Reaktion auf stärkere Bestrebungen vieler Aufsichtsbehörden, die Pharma-Preise zu regulieren – nach Rationalisierungsmöglichkeiten im Bereich der Fertigung. Es konzentrierte die Herstellung einzelner Wirkstoffe stärker auf bestimmte Standorte und stieß die Produktion vieler Substanzen ab.

Umso wichtiger wurde das „Supply Chain Management“. Das Aufgabenfeld in diesem Bereich beschreibt BAYER seinen künftigen Angestellten so: „Sie steuern unter anderem Logistik-Prozesse an einem Standort, sind verantwortlich für eine komplette Lieferkette und koordinieren global die Bedarfs- und Produktionsplanung eines Wirkstoffs oder Produkts. Auf diese Weise arbeiten Sie an der kontinuierlichen Verbesserung von Kosten, Flexibilität und Liefer-Zuverlässigkeit“.(7)

In Indien und China haben die „Supply Chain“-ManagerInnen da viel zu tun. 3.785 bzw. 3.432 Lieferanten aus diesen Ländern zählt der neueste Geschäftsbericht auf. Einen Wert von 2,4 Milliarden Euro hatten die Einkäufe insgesamt. Und der Anteil der Pharma-Sektion daran dürfte kein ganz geringer sein. Ganz genau lässt sich das nicht bestimmen, denn die Konzerne halten sich da bedeckt. Sie sehen ein „Made in India“ oder „Made in China“ nämlich nicht so gern auf ihren Medikamenten-Packungen. Umgekehrt werben die Firmen aus diesen Staaten hingegen gern mit ihren „Big Pharma“-Kunden, weshalb doch so einige einige Informationen nach außen dringen. So wertet der jetzige RANBAXY-Besitzer SUN den Ciprofloxacin-Deal mit BAYER immer noch als „Meilenstein“ der Unternehmensgeschichte.

Die profane Produktion des Wirkstoffes lastet aber wie ein Mühlstein auf Mensch, Tier und Umwelt in Indien. Heute, lange Jahre nach dem Auslaufen des BAYER-Patents, stellt längst nicht mehr nur RANBAXY/SUN die Substanz her. Sie findet sich dank der hohen Nachfrage vieler westlicher Konzerne im Angebot zahlreicher Firmen aus Hyderabad – und dementsprechend häufig in den Flüssen und Seen. Schwedische WissenschaftlerInnen stießen in den Abwässern des Entsorgungsunternehmens in Patancheru, das die Pharma-Rückstände der Firmen eigentlich so gut es geht neutralisieren sollte, auf eine Ciprofloxacin-Konzentration von bis zu 31.000 Mikrogramm pro Liter. Diesen Wert erreichten die anderen Antibiotika nicht einmal annähernd. Losartan kam „nur“ auf 2.400 bis 2.500 Mikrogramm und Enrofloxacin, unter anderem Wirkstoff von BAYERs Veterinär-Antibiotikum BAYTRIL, „bloß“ auf 780 bis 900 Mikrogramm. 45 Kilogramm Ciprofloxacin emittiert die „Patancheru Commun Effluent Treatment Plant“ binnen 24 Stunden. Das würde reichen, um ganz Schweden mit seinen neun Millionen EinwohnerInnen über fünf Tag hinweg mit dem Pharmazeutikum zu versorgen, rechneten die ForscherInnen vor.(8) Sie kritisieren deshalb die unzureichenden Verfahren zur Behandlung des pharmazeutischen Sondermülls und warnen: „Die hohen Konzentrationen einiger Breitband-Antibiotika lassen Resistenz-Bildungen befürchten. Die Konzentration der am häufigsten nachgewiesenen Substanz, Ciprofloxacin (...), überschreitet die für einige Bakterien letale Dosis um das 1000-Fache.“

Aber die „Supply Chain“-ManagerInnen des Leverkusener Multis können bei ihrer „Bedarfs- und Produktionsplanung“ nicht nur in Sachen „Ciprofloxacin“ und Enrofloxacin auf Lieferanten aus Hyderabad und anderen Regionen Indiens zurückgreifen. Andere Wirkstoffe von BAYER-Medikamenten wie zum Beispiel Aspirin, Moxifloxacin, Nifedipin, Vardenafil und Naproxen bieten die dortigen Unternehmen ebenfalls an.

Darüber hinaus ist der bundesdeutsche Pharma-Riese in dem südasiatischen Staat auch selbst vor Ort. Im Jahr 2011 gründete er mit dem indischen Unternehmen ZYDUS CADILA ein Joint Venture, um „die Präsenz in Schwellenländern weiter auszubauen“. Nicht zuletzt hatte ZYDUS’ „herausragendes Netzwerk von Distributoren und anderen Branchen-Partnern“ es dem Konzern angetan.(9) Und auf das dürfte BAYER ZYDUS PHARMA bei der Organisation der Lieferkette für die Fertigung seiner Medikamente, deren Spektrum von ALASPAN, ANGIOGRAFIN und BAYCIP über GLUCOBAY und NEXAVAR bis hin zu XARELTO, YASMIN und YAZ reicht, bevorzugt zurückgreifen. Dementsprechend sieht es mit der Qualität aus. Sowohl die FDA als auch die in New Delhi ansässige Medikamenten-Aufsicht CDSCO beanstandeten schon Produktionsprozesse bei ZYDUS CADILA.

In China unterhält der Leverkusener Multi ebenfalls Pharma-Fabriken. Seit der Übernahme von DIHON tummelt er sich sogar auf dem Markt der traditionellen chinesischen Medizin. Und die einzelnen Glieder seiner Lieferkette fädelt er wohl auch kaum woanders auf, denn: „Um adäquat auf die Anforderungen unserer Standorte reagieren zu können und die regionale Wirtschaft zu stärken, kauft BAYER nach Möglichkeit lokal ein.“(10)

Unter anderem tut der Konzern das bei SINOPHARM, dem größten Arzneistoff-Produzenten im Reich der Mitte. Das staatlich kontrollierte Unternehmen hält sich viel darauf zugute, BAYER nach der Firmen-Gründung 2006 als einen seiner ersten Kunden gewonnen zu haben und rühmt sich einer „umfangreichen und tiefen Kooperation mit dem Unternehmen“. Im Jahr 2013 statteten „Supply Chain“-ManagerInnen des Leverkusener Multis dem Geschäftspartner sogar einen Hausbesuch ab. Laut SINOPHARM stand dabei unter anderem ein Gespräch über „die Funktion der Lieferketten in der Entwicklung der Pillen-Industrie und darüber, wie jene zu optimieren sind“ auf dem Programm.(11)

Über Optimierungsbedarf ganz anderer Art redeten die Firmen-VertreterInnen bei ihrem Treffen sicherlich nicht. Der chinesische Multi hat nämlich mit seinen zwei Produktionsanlagen in Datong nicht unwesentlich dazu beigetragen, die Stadt in Sachen „Umweltverschmutzung“ führend im ganzen Land zu machen. So leitete er 30.000 Tonnen mit Pharma-Rückständen belasteten Schwarzschlamm und antibiotika-haltige Abwässer in Flüsse der Umgebung ein. Unter anderem deshalb forderten die lokalen Behörden 2010 von SINOPHARM, den Standort aufzugeben und sich woanders anzusiedeln – geschehen ist bisher jedoch nichts.

Und schließlich haben die ganzen Umstrukturierungen in der Branche mit den neu aufgefädelten Gliedern der Lieferketten und den Konzentrationsprozessen in der Produktion auch bei BAYER-Medikamenten immer häufiger zu Versorgungsengpässen geführt. Lieferschwierigkeiten gab es in letzter Zeit bei ADALAT, ADVATAN, ALKA-SELTZER, ASPIRIN i. V. 500 mg, BEPANTHEN, LAIF, RESOCHIN und XOFIGO. Auf der Suche nach den Gründen dafür weist die Spur allerdings nur bei ADALAT und RESOCHIN nach Indien. Den ADALAT-Wirkstoff Nifedipin bezog der Pillen-Riese nämlich von dem isländischen Unternehmen ALVOGEN, das über beste Geschäftsbeziehungen zu Zulieferern aus diesem Land verfügt. Darum spricht einiges dafür, dass es in einer der dortigen Pharma-Küchen zu einer Verwechslung der Zutaten für die Zubereitung von Medikamenten des Leverkusener Multis kam und versehentlich etwas Sorafenib (der Wirkstoff von BAYERs NEXAVAR) in den Nifedipin-Topf geriet, was schließlich einen Rückruf unausweichlich machte.

Bei RESOCHIN könnte es ebenfalls ein indisches Glied in der Lieferkette gegeben haben, das sich verhakt hat. Die Malaria-Arznei mit dem Wirkstoff Chloroquin-Phospat findet sich nämlich in der Produkt-Palette von BAYER ZYDUS PHARMA. Zudem beklagte mit RISING PHARMACEUTICAL auch ein Konzern in den fernen USA Probleme bei der Bereitstellung von Chloroquin-Phosphat, was auf spärliche Quellen für den Stoff und damit auf Hyderabad oder andere „bulk drugs capitals“ in Asien verweist.

Die Menschen in diesen „bulk drugs capitals“ leiden immens unter den Folgen der Globalisierung des Arznei-Marktes und kritisieren das Treiben von BAYER & Co. deshalb massiv. „Ausländische Unternehmen beuten clever indische Ressourcen aus und verschmutzen Wasser und Böden, während sie ihre eigenen Länder sauber und sicher halten“, konstatiert etwa der Richter M. C. Mehta.(12) Der Sozialwissenschaftler Vijay Gudavarthy pflichtet ihm bei. Nach Meinung des Forschers hat die Integration des Staates in die Lieferketten von Big Pharma „signifikante Kosten für die Bevölkerung verursacht, sowohl in Hinsicht auf ihren Besitz und ihre Gesundheit als auch in Hinsicht auf die natürlichen Ressourcen und die Umwelt“.(13) Und es bleibt nicht bei Worten: Die InderInnen gehen mehr und mehr auf die Straße. In Hyderabad etwa zogen sie vor das Gebäude der lokalen Umweltbehörde und hielten dabei Flaschen mit dem kontaminierten braunen Wasser hoch, das bei ihnen zuhause aus den Leitungen kommt. „Die Menschen hier demonstrieren gegen die lokale Pharma-Industrie. Sie verschmutzt das Wasser und die Luft. Wir Anwohner fordern, dass die Regierung etwas gegen die Chemie-Industrie unternimmt“, sagte ein Protestler dem Reporter von Deutschlandfunk Kultur.(14) Zudem haben AktivistInnen bereits zahllose Prozesse angestrengt, aber das Gesetz stand bislang immer auf Seiten der Konzerne.

Die Risiken und Nebenwirkungen des neuen Akkumulationsregimes der Pharma-Industrie bleiben dabei nicht auf Indien und China beschränkt. Zumindest die Gefahren der ohne Rücksicht auf Verluste vorangetriebenen Produktion von Antibiotika-Wirkstoffen für den Weltmarkt machen auch vor den westlichen Industrie-Ländern nicht Halt. Unter anderem durch TouristInnen finden die Keime ihren Weg in die Erste Welt. Von einer „Globalisierung der Erreger“ spricht der Leipziger Infektionsforscher Christoph Lübbert in diesem Zusammenhang.(15)

Tim Eckmanns vom Berliner Robert-Koch-Institut macht den Konzernen deshalb schwere Vorwürfe. Sie torpedierten die Bemühungen der MedizinerInnen, den zunehmenden Resistenz-Bildungen gegen Antibiotika Herr zu werden, weil sie „möglichst billig produzieren“ wollten, so Eckmanns: „Es ist schockierend, dass die Pharma-Industrie diese lebensrettenden Anstrengungen unterläuft.“(16)

Lippenbekenntnisse

Natasha Hurley von „Changing Markets“ fordert Maßnahmen von BAYER & Co. Die Pharma-Riesen „sollten Firmen, die die Umwelt verschmutzen, auf die schwarze Liste setzen“, meint die Aktivistin.(17) Eigentlich sind die Konzerne sogar dazu gezwungen, entsprechende Aktivitäten zu entfalten, denn die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verpflichten sie eindeutig dazu. Dem Kodex der „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“, der 35 große Industrie-Staaten angehören, unterliegen nämlich nicht nur für die eigenen Produktionsstätten der Firmen, sondern auch ihre Zulieferer. So heißt es im 17. Leitsatz: „Die Aktivitäten der Unternehmen, bei denen es zu verhindern gilt, dass sie in Angelegenheiten, die unter die Leitsätze fallen, negative Auswirkungen verursachen oder verstärken, umfassen auch ihre Aktivitäten im Rahmen der Zuliefer-Kette.“(18) Und explizit müssen die Gesellschaften den OECD-Richtlinien zufolge „auf der Ebene des jeweiligen Unternehmens und gegebenenfalls seiner Zuliefer-Kette ständig um eine Verbesserung ihrer Umwelt-Ergebnisse bemüht sein“.

Pro forma bekennt sich der Leverkusener Multi auch dazu. „Für BAYER ist die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards in der Lieferkette ein elementarer Wertschöpfungsfaktor und wichtiger Hebel zur Risiko-Minimierung“, heißt es im Geschäftsbericht für das Jahr 2016. Allerdings sprechen die vom Konzern in anderen Zusammenhängen immer wieder gern beschworenen Fakten eine andere Sprache.

Da gibt sich der vom Pillen-Riesen selbst gegründete „Verband der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ (VFA) schon ein wenig selbstkritischer. „Defizite seien möglich“, räumt Rolf Hömke aus der VFA-Pressestelle im Hinblick auf die Situation in Indien und China ein.(19) Er gelobt aber Besserung und verweist dabei auf eine Reihe von Initiativen, welche die Industrie gestartet hat. Auf ihrer Homepage nennt die Lobby-Organisation dabei namentlich die „Industry Roadmap for Progress on Combating Antimicrobial Resistance“. Darin geloben die Unternehmen dem VFA zufolge, ihre Lieferketten zu kontrollieren und gegebenenfalls „das Abfall- und Abwasser-Management zu verbessern“.(20) NOVARTIS, SANOFI, PFIZER, ASTRAZENECA und neun andere Firmen haben die entsprechende Erklärung im September 2016 unterschrieben – der Name BAYERs fehlt allerdings auf der Liste. Lediglich der „Pharmaceutical Supply Chain Initiative“ gehört der Leverkusener Multi an.

Allerdings wäre es mehr als naiv, in dieser Sache auf die Problemlösungskompetenz der Pharma-Riesen zu vertrauen. Ihre Selbstverpflichtungserklärungen dienen in der Regel nur dazu, verbindlichen Auflagen vorzubeugen. Aber genau dazu muss es kommen. Es gilt, BAYER & Co. zu einer rückhaltlosen Aufklärung über ihre Lieferketten zu zwingen. Zudem sollten die Unternehmen nach Ansicht der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) die Pflicht haben, die Herkunft der Wirkstoffe auf den Medikamenten-Packungen zu vermerken, ganz so wie es H&M und die anderen Bekleidungsfirmen auf den Etiketten ihrer Ware auch tun. Darüber hinaus hält es die CBG für unabdingbar, die international geltenden Qualitätsnormen, die Hersteller bei der Fertigung von Medikamenten zu beachten haben, zu erweitern und um Regeln für eine umweltgerechte Produktionspraxis zu erweitern. Schließlich ist eine bessere Kontrolle der Vorschriften nötig. Und nicht zuletzt darf ein Verstoß gegen die Richtlinien nicht ohne ernsthafte Konsequenzen bleiben. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte“ muss den Konzernen die Lizenz für die Vermarktung bestimmter Arzneien entziehen, wenn die Fabrikation von deren Wirkstoffen Mensch, Tier und Umwelt gefährdet. Für solche Maßnahmen treten nicht zuletzt die BewohnerInnen von Hyderabad an. So appellierte etwa der Arzt Kishan Rao an den Westen: „Lassen Sie uns nicht im Stich. Stoppen Sie den Bezug von Medikamenten aus dieser Gegend. Sie kaufen hier, um Ihr Leben zu retten, auf Kosten anderer. Ist es denn ein Verbrechen, Bewohner dieser Gegend zu sein?“(21)

Seine Worte verdienen umso mehr Beachtung, als sich die Zustände noch zu verschlimmern drohen. Der indische Staat will nämlich unabhängiger von den Importen pharmazeutischer Vorprodukte aus China werden und mehr Glieder der globalen Wertschöpfungskette im Land selber ansiedeln. Deshalb schiebt er neue Projekte für Industrie-„Parks“ an. So pant der Bundesstaat Telangana auf einem Areal von fast 4.500 Hektar eine „Hyderabad Pharma City“ im Stadtteil Rangareddy und scheut dabei nicht einmal davor zurück, 2.400 Hektar Wald plattzumachen. Und im August 2017 kündigte der Ministerpräsident von Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, neue Pillen-Cluster in den Distrikten Visakhapatnam, Kadapa, Nellore und East Godavari an. Verschärfte Auflagen haben die Betriebe dort nicht zu befürchten. Die Regierung von Premier Narendra Modi beabsichtigt im Gegenteil, Vorschriften für Unternehmen aller Industrie-Bereiche zu lockern, um dem Staat ungeachtet der vielen Risiken und Nebenwirkungen eine bessere Position im globalen Wettbewerb zu verschaffen.

(1) www.kooperation-international.de

(2) Joakim Larsson et. al.: Effluent from drugs manufactures contains extremely high levels of pharmaceuticals; Journal of Hazardous Materials (148)

(3) Changing Markets and Ecostorm: Impacts of pharmaceutical pollution on communities and environments in india

(4) Peter Podjavorsek: Schmutzige Medikamente; www.deutschlandfunkkultur.de

(5) Martin Albrecht et. al.: Versorgungsrelevanz generischer Antibiotika – Marktentwicklung, Regulierung und Versorgungssicherheit

(6) Mehrere Antibiotika werden knapp; Rheinische Post 14.02.17

(7) Globales Trainee-Programm für Supply Chain Management; https:career.bayer.com/de.

(8) Joakim Larsson et. al.: Effluent from drugs manufactures contains extremely high levels of pharmaceuticals; Journal of Hazardous Materials (148)

(9) BAYER stärkt Pharma-Geschäft in Indien durch Joint Venture mit ZYDUS CADILA; https:www.pressebox.de

(10) BAYER-Geschäftsbericht 2016

(11) BAYER HEALTHCARE COMPANY visited SINOPHARM Beijing Logistic Centre; www.sinopharmholding.com

(12) Changing Markets and Ecostorm: Impacts of pharmaceutical pollution on communities and environments in india

(13) Changing Markets and Ecostorm: Impacts of pharmaceutical pollution on communities and environments in india

(14) Peter Podjavorsek: Schmutzige Medikamente; www.deutschlandfunkkultur.de

(15) Tödliche Erreger im Pharma-Abwasser; taz 05.05.17

(16) Superkeime im Pharma-Abwasser; Süddeutsche Zeitung 19.10.16

(17) Superkeime im Pharma-Abwasser; Süddeutsche Zeitung 19.10.16

(18) OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; Ausgabe 2011

(19) Resistente Keime in Pharma-Abwässern entdeckt; Spiegel online 04.05.17

(20) Wege zu verbindlichen Umweltstandards in der Antibiotika-Produktion in Asien; www.vfa.de

(21) Peter Podjavorsek: Schmutzige Medikamente; www.deutschlandfunkkultur.de

BAYER in der Kritik

Den Pharma-Riesen droht Ärger im Pillen-Paradies. Der Kongress der Vereinigten Staaten will durch eine Untersuchung klären lassen, wie die hohen Preise für BAYERs BETASERON und andere Präparate zur Behandlung der Multiplen Sklerose zustande kommen.

Von Jan Pehrke

„Darf’s ein bisschen mehr sein?“, diese Frage beantworteten sich die Pharma-Riesen in den USA mit Vorliebe selbst: Immer wieder erhöhten sie die Preise für ihre bei der Multiplen Sklerose zum Einsatz kommenden Präparate. Eine Jahres-Therapie mit BAYERs BETASERON etwa, die 1993 mit 11.500 Dollar zu Buche schlug, kostete 2013 schon 60.000 Dollar. Auf solche Steigerungsraten kommen andere Arzneien bei Weitem nicht, wie eine Studie von Daniel M. Hartung und seinem Team ergab. Während BETASERON & Co. sich in dem Zeitraum per anno durchschnittlich um 21 bis 36 Prozent verteuerten, legte die übrigen Pharmazeutika bloß um drei bis fünf Prozent zu. Und mittlerweile verlangen die Konzerne noch mehr für ihre Produkte. So will der bundesdeutsche Pillen-Riese jetzt bereits 91.000 Dollar für sein Präparat haben, das ihm 2016 in den USA einen Umsatz von 386 Millionen Euro bescherte. Zum Vergleich: In der Bundesrepublik müssen die Krankenkassen für eine solche Behandlung mit dem Medikament umgerechnet „nur“ 21.500 Dollar zahlen.

Wegen solcher alles als andere als „feinen Unterschiede“ hat der US-Kongress auf Initiative der Abgeordneten Elijah Cummings und Peter Welch von den Demokraten einen Untersuchungsausschuss auf den Weg gebracht. BAYER und sechs weitere Hersteller von MS-Medikamenten sind nun aufgefordert, dem Gremium firmen-interne Dokumente mit aussagekräftigen Angaben zu den Profiten, Preis-Strategien, PatientInnen-Programmen und Vertriebssystemen in diesem Markt-Segment zur Verfügung zu stellen. „Wir glauben, dass kein Amerikaner gezwungen sein sollte, darum zu kämpfen, sich lebensrettende Medikamente leisten zu können, insbesondere dann nicht, wenn Pharma-Konzerne ihre Preise ohne Vorwarnung, Grund oder Rechtfertigung anheben“, erklärten die beiden Politiker.

Galten die USA lange als Pharma-Paradies, in dem die neoliberale Ideologie Eingriffe jeglicher Art in das Wirtschaftleben tabuisierte, weshalb der Phantasie von BAYER & Co. bei der Preis-Gestaltung keine Grenzen gesetzt waren, so gerät das Treiben der Konzerne seit einiger Zeit verstärkt in den Blick von Politik und Öffentlichkeit. Auch der Kongress hat sich nicht zum ersten Mal mit den Kosten von Medikamenten beschäftigt. Und frühere „in-depth investigations“ führten durchaus schon zur Verbilligung von Arzneien.

Dazu könnte es nun bei BETASERON & Co. ebenfalls kommen. Die Studie von Daniel Hartung, die Cummings und Welch zu ihrem Vorstoß anregte, vermochte nämlich keine rationale Gründe für die Preis-Explosionen bei den MS-Präparaten zu finden. Die größten Anhebungen nahmen die Unternehmen vielmehr stets dann vor, wenn teure neue Produkte auf den Markt kamen. „Nach der klassischen ökonomischen Theorie sollte der Wettbewerb eigentlich die Kosten für den Verbraucher senken oder zumindest stabilisieren“, wundern sich die AutorInnen. Ihnen zufolge bleibt nur eine Möglichkeit, dieses Phänomen zu deuten: „Die einfachste Erklärung ist, dass die Pharma-Produzenten die Preise für alte und neue MS-Arzeien erhöhen, um mehr Profite zu machen.“ Wobei die Konzerne weitgehend freie Hand haben: Den Pharmazeutika droht wegen ihres komplexen Aufbaus kaum Konkurrenz von Nachahmer-Präparaten. Da diese Unternehmensspolitik „eine Kaskade negativer Effekte für die MS-PatientInnen“ produziert, werfen Hartung und seine KollegInnen auch die Frage nach der „Ethik unseres gegenwärtigen, dem freien Markt unterworfenen Arzneipreis-Systems“ auf und fordern gesundheitspolitische Maßnahmen.

Die PatientInnen-Verbände verlangen ebenfalls solche Schritte. So hat die „National MS Society“ im September 2016 eine Kampagne für billigere MS-Medikamente gestartet. „Der kontinuierliche Preis-Anstieg für Arzneien zur Linderung der Multiplen Sklerose errichtet für die Patienten Barrieren, die für sie lebenswichtige Medikationen auch zu erhalten“, erklärte der Verband.

Das Attribut „lebenswichtig trifft dabei auf BETASERON, das BAYER in der Bundesrepublik unter dem Namen „BETAFERON“ vermarktet, nur eingeschränkt zu, denn das Mittel steht wegen seiner vielen Neben- und nur eingeschränkten Hauptwirkungen in der Kritik (SWB 4/14). Aber nicht nur das lässt der Leverkusener Multi an sich abprallen. Er zeigt sich auch ungerührt von den Ermittlungen in Sachen „Mondpreise“. „BAYERs Engagement für die MS-Kranken begann bereits vor 25 Jahren, und wir fühlen uns weiterhin verpflichtet, den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden“, heißt es in der Stellungnahme des Konzerns zur angekündigten Untersuchung des Kongresses scheinheilig.

HERVORHEBUNG:

„Die einfachste Erklärung ist, dass die Pharma-Produzenten die Preise für alte und neue MS-Arzeien erhöhen, um mehr Profite zu machen.“

Vor hundert Jahren wurde Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg zum Rücktritt gezwungen. Die von dem BAYER-Chef Carl Duisberg zusammen mit der Obersten Heeresleitung entfesselte Treibjagd hatte Erfolg. Damit war jede Aussicht auf einen Verständigungsfrieden im Ersten Weltkrieg zunichte gemacht

Von Otto Köhler

Zwölf Jahre sind nun schon vergangen, seit der renommierte Verlag C. H. Beck in Tatgemeinschaft mit dem nicht weniger angesehenen Strukturhistoriker Hans-Ulrich Wehler geschichtsamtlich festgelegt hatte, was heute vor hundert Jahren geschah und was Friedrich Meinecke, der „führende Repräsentant der deutschen Geschichtswissenschaft” (Gerhard A. Ritter) als „Militärrevolution” völlig falsch erlebt haben muss. Damals, 2005, ging es darum, dass bei Beck die in halb Europa gedruckte „Kurze Geschichte der Demokratie” des Althistorikers Luciano Canfora nicht verlegt werden durfte. Unter anderem deshalb, weil Canfora unter Berufung auf Meinecke schrieb, dass Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg durch einen „staatsstreichähnlichen Akt abgesetzt” wurde. Beck-Cheflektor Dr. Detlef Felken stellte in einer an alle großen Feuilleton-Redaktionen verteilten Fehlerliste fest, es sei „falsch”, dass des Reichskanzlers Absetzung 1917 einem Staatsstreich nahegekommen sei. Und Professor Dr. Wehler bekräftigte: „Die Absetzung von Bethmann-Hollweg sic hat nichts mit einem Staatsstreich zu tun.” Nichts?

Weg mit Schöffen und Gerichten

Für Geheimrat Carl Duisberg, den Generaldirektor von BAYER & Co. in Leverkusen und Gründer der später bis nach Auschwitz ausgreifenden INTERESSENGEMEINSCHAFT FARBEN, begann das Jahr 1917 mit allerlei Arbeit. Wichtig war zunächst einmal, mit der Justiz aufzuräumen. Und da kam Duisberg ein Aufruf des Verlegers und „Schriftleiters” der Deutschen Juristen-Zeitung, Dr. Otto Liebmann, gerade recht. Der hatte sich an eine „Anzahl hervorragender Männer” gewandt, sie sollten unter der Überschrift „ein dringendes Gebot” für eine „Einschränkung der Rechtspflege auf das Notwendigste” eintreten. Das kam Carl Duisberg sehr gelegen. „Ihr Mahnwort an die Justiz und an das deutsche Volk – ein dringendes Gebot – es kommt zur rechten Zeit, am rechten Ort.” Denn, so formulierte es Duisberg: „Das Friedensangebot, selbst wenn es von unseren Feinden angenommen wird, zwingt uns zum energischen” – und für BAYER profitablen – „Wettrüsten, erst recht aber, wenn es leider vergeblich gewesen ist. Dann heißt es, zum letzten Schlag, zum entscheidenden Sieg alles einzusetzen für unseres Volkes Existenz, für Deutschlands Ehre. Dann hinweg mit Klagen und Prozessen, mit Schöffen und Schwurgerichten.”

Dieser Aufruf machte sich gut in Deutschlands führender Juristenzeitung, die pünktlich 1933 vom Verlag C. H. Beck arisiert wurde, der wiederum Carl Schmitt („Der Führer schützt das Recht”, 1934) als Herausgeber einsetzte. Duisberg hatte allerdings banale Motive für seine Forderung, Klagen, Prozesse und Gerichte hinwegzufegen.

Bitter hatte er sich in der Vergangenheit bei Oberstleutnant Max Bauer – seinem Vertrauten in Paul von Hindenburgs und Erich Ludendorffs Oberster Heeresleitung, mit dem er seine Rüstungs- und Giftgasgeschäfte abwickelte – über den Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn beklagt: „Wir wurden gebremst, wenn wir uns weiter betätigen wollten, wir wurden verärgert und in die Schranken des bureaukratischen, geschäftsordnungsmäßigen Betriebes zurückgewiesen, wir wurden geschimpft und gescholten, wenn wir uns rührten und regten und aus dem gewohnten Gleise heraustraten. Anstelle dankbarer Anerkennung, wie wir sie erwarten konnten, und wie sie zeitweise auch gewährt wurde, trat die übliche, nie Lob, aber wohl Tadel zeigende Amtsmiene, trat Krittelei und Nörgelei und von der Reichstagsmehrheit gewünschte Knauserei.”

Besonders heilig waren Duisberg die Kriegsprofite, deren gerichtliche Untersuchung er fürchten musste. Dem in einem Schreiben des Kriegsministeriums geäußerten Begehren, die an Rüstungsaufträgen wild verdienende Industrie solle sich in die Bücher gucken lassen, begegnete er mit verständlicher Wut. Auf dieses Verlangen gebe es, schrieb er im Brief an Bauer, „keine Antwort als die von der gesamten Industrie beschlossene Ablehnung dieses Eindringens in die tiefsten Geheimnisse unserer Privatwirtschaft, um entweder die Schwachen, Ängstlichen und nicht auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit Stehenden zu falschen Mitteilungen zu veranlassen oder den Tüchtigen, Starken und Aufrichtigen aus den Einzelheiten ihrer Preisaufstellung einen Strick zu drehen”.

Doch den wollte er sich nicht drehen lassen. Darum forderte er fürs neue Jahr 1917: „Hinweg mit Klagen und Prozessen, mit Schöffen und Schwurgerichten.” Der Kriegsminister von Hohenborn war nun weg. Jetzt galt es im neuen Jahr, den mit den Forderungen der Militärs nicht ganz kompatiblen Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg aus dem Amt zu jagen. Der hatte zwar von Anfang an den Krieg ordentlich mitgemacht und befriedigende Kriegsziele entwickelt, aber jetzt – die Siege blieben aus – machte der Zivilist schlapp und setzte auf einen „Verständigungsfrieden”. Das konnte weder der Heeresleitung noch der Rüstungsindustrie recht sein, die beide solide vom Krieg genährt wurden.

Männer aus Stahl

Und so fand sich Carl Duisberg am Sonnabend, den 13. Januar 1917 – genau sechs Monate, bevor Bethmann Hollweg zurückgetreten wurde – im Düsseldorfer Industrie-Club wie schon im Vorjahr mit einer „Tischrede” vor den deutschen Schwerindustriellen und Generälen wieder. Ihm war bekannt: „Im Schützengraben kämpfen zwar Gebildete und Ungebildete, Arme und Reiche nebeneinander. Aber die Masse daselbst wird repräsentiert durch die Unterschicht. Da nun die Friedensbewegung von seiten der Sozialdemokratie” – „Friedensflennerei” hatte er so was gerade genannt – „hier in intensivster Weise betrieben worden war, musste man darauf Rücksicht nehmen.” Es sei ja ohnedies klar gewesen, „dass ein solches Angebot beim Gegner keinen Erfolg haben könnte”. „Bravo” ertönte es da von den Tischen. „Jetzt sind hoffentlich die Freunde des ewigen Friedens endgültig davon überzeugt, dass es wirklich um Sein oder Nichtsein eines jeden von uns geht.” – „Sehr richtig” lautete die Antwort aus dem Saal.

Nun sollte es wirklich möglich sein, die „fehlende Einigkeit” des deutschen Volkes wiederherzustellen, wie sie 1914 bestand: „Jetzt könnte ein starker energischer Mann an der Spitze der deutschen Reichsleitung stehend, dies mit Leichtigkeit machen.” Der rechte Moment sei schon verpasst: „Es fehlt eben dem deutschen Volke eine solche Bismarck-Natur.”

Aber da gibt es noch Hindenburg. Und den „ungehemmten U-Bootkrieg” gegen Amerika und seine Schiffe. Keine Furcht vor einer Kriegserklärung aus den Vereinigten Staaten! Lebhafter Beifall. „Jeder, der in Amerika war, weiß, dass dort nur Ellenbogen und Revolverpolitik hilft sic!.”

„Beim Militär gilt die Norm: Wenn einem Führer der Auftrag zuteil wird, und er führt ihn nicht mit Erfolg durch, ob er schuld hat oder nicht, so muss er gehen.” – „Sehr Richtig”-Rufe der Industriellen verzeichnet hier das Protokoll, alle wussten, dass Hindenburg und Ludendorff damit nicht gemeint sind. Duisberg fuhr fort: „Meine Herren, wenn nun auch in der Zivilverwaltung” – er meinte die Reichsregierung unter Bethmann Hollweg – „derselbe Grundsatz Geltung hätte, und ich hoffe, er wird einmal durchgeführt werden, dann erst wird der Spruch wirklich in Erfüllung gehen, den ein hochstehender Mann im Deutschen Reich geprägt hat: ‚Dem Tüchtigen die Bahn frei!’” Dann aber müssten „die Untüchtigen” – jeder der Industriellen verstand: Bethmann Hollweg und seine Leute – gehen, „sonst ist kein Platz für den Tüchtigen vorhanden” – für Hindenburg. Und deshalb, befahl Duisberg, „hoffe ich zuversichtlich, dass militärische Rücksichten und Grundsätze hier Platz greifen”. Den BAYER-Chef übermannte es: „Und wenn dann Männer aus Stahl nicht nur im Schützengraben, sondern an der obersten Stelle stehen, wenn dann nicht nur Glacéhandschuhpolitik, sondern Faustpolitik getrieben wird, wenn es dann zu Friedensverhandlungen kommt, brauchen wir um die Friedensziele gar keine Sorge zu haben” – ein deutsches Europa mit Siedlungsraum im Osten und in Afrika. Und Duisberg versprach der versammelten Industrie: „Sie können sich darauf verlassen, wenn Hindenburg und Ludendorff auch hierbei mitwirken, gibt es einen glänzenden Frieden für unser deutsches Vaterland.”

Und Duisberg kommandiert, wo es keiner Anweisung mehr bedarf: „In diesem Sinne bitte ich Sie, aufzustehen und zu rufen: ‚Unser deutsches Vaterland, es lebe hoch, hoch, hoch!’” Das Redeprotokoll des Industrieklubs vermerkt: „Die Versammlung stimmt begeistert ein.”

Gut drei Wochen später, am 6. Februar 1917 in München, setzte der BAYER-Chef als ehemaliger Vorsitzender des Vorstandsrates des Deutschen Museums seine Agitation gegen den Reichskanzler in Gegenwart Seiner Majestät König Ludwig III. und zahlreicher Wirtschaftsgranden fort. Er forderte eine Militärdiktatur in der Form, dass „eine starke, das allgemeine Vertrauen besitzende Persönlichkeit an die Spitze der Reichsleitung treten” müsse, die „eine einigende und fortreißende Kraft” besäße, um „uns in dem ungeheuren Kampf zum Sieg zu führen” – jeder verstand: Hindenburg soll anstelle von Bethmann Hollweg das Deutsche Reich regieren. Und nebenbei – auch das gehört dazu – verkündete Geheimrat Dr. Carl Duisberg als Vorstandsratsvorsitzender, dass „Frau Geheimrat Duisberg, Leverkusen, für die Stiftung eines Flügels” zum lebenslänglichen Mitglied des Deutschen Museums ernannt sei – die Deutschen blieben auch im Zeichen des vom Herrn Gemahl hochprofitabel belieferten Gaskrieges ein Kulturvolk.

Das Deutsche Museum war das Vorspiel. 19 Tage später treten 32 Industrielle und Militärs – der Kaiser liegt nach einer Bruchopera¬tion seit Tagen im Bett – im Berliner Adlon-Hotel zur Vorarbeit für den Putsch gegen Bethmann Hollweg an. Die Anführer sind Carl Duisberg, der bis in den Tod Hindenburg treu bleibt, und der Großindustrielle Emil Kirdorf, der es später mehr mit Hitler hält und dafür von diesem 1938 ein Staatsbegräbnis spendiert bekommt.

Auf Gewalt eingestellt

Gustav Stresemann hatte bei der Hotelleitung den Kaisersaal bestellt – für einen Vortrag über die „chemische Industrie”. Das war durchaus korrekt. Denn schon in der Einladung hieß es: „Mehr denn je ist es unsere vaterländische Pflicht, die Entlassung Bethmann Hollwegs zu verlangen.” Duisberg erklärt an diesem 25. Februar 1917 im Kaisersaal, er handle „im Einverständnis von Ludendorff und Hindenburg”. Er entwarf in seiner Rede ein Programm, das in Briefen an den Kaiser und an Ludendorff niedergelegt wurde. Darin hieß es: „Wenn es zum Gegensatz käme, entweder Hindenburg oder Bethmann, die Beseitigung Bethmanns wäre sicher (…) Wir sind ganz auf Krieg und Gewalt eingestellt, und das Beste wäre, wenn diese Sachlage auch äußerlich zum Ausdruck käme, dass der Marschall auch Kanzler wäre … Wenn der Marschall im Felde siegt, siegt auch der Kanzler in der ‚Politik’. Denn jetzt ist ‚Politik’ gleich Krieg und Krieg gleich ‚Politik’”.

Hindenburg-Biograph Wolfram Pyta glaubt: „Die Reaktion des Kaisers auf die Adlon-Versammlung offenbart indes den” – nun ja, das wird sich noch zeigen – „geringen Einfluss schwerindustrieller Interessen: Wilhelm II. reagierte erbost, wobei sich sein Zorn nicht nur gegen die teilnehmenden Industriellen richtete, denen er ‚Hochverrat’ vorwarf. Seine Wut über deren Einmischung in seine allerhöchsten Befugnisse gipfelt” – und das zu schreiben, daran konnte ihn weder ein Detlef Felken noch ein Hans-Ulrich Wehler hindern, denn Pyta wurde nicht von Beck, sondern von Siedler verlegt – „in dem Satz: ‚Das ganze Gebaren würde Mich berechtigen, die Teilnehmer an der Versammlung ohne Weiteres verhaften und nach Spandau bringen zu lassen’”. Geringer Einfluss? Wilhelm Zwo kapituliert am 17. Juli 1917 vor dem militärisch-industriellen Putsch, indem er Bethmann Hollweg, der eigentlich sein Vertrauen genießt, zwingt, seinen Rücktritt einzureichen. Sorgfältig abgestimmt mit Duisbergs Adlon-Auftritt am 25. Februar hatte dessen Freund, der Oberstleutnant Bauer, eine Denkschrift „Bemerkungen über den Reichskanzler” für Ludendorff ausgearbeitet, die der Reichsregierung vorwirft: „1. Sie hat versäumt, die Hilfsmittel des Landes rechtzeitig auf den Krieg einzustellen, und gefährdet jetzt den Ausgang des Kampfes. 2. Sie hat im Inneren verfahrene Verhältnisse geschaffen.” Und dies habe, das spricht Duisberg aus dem Herzen, zu einer bedenklichen Aufwärtsentwicklung der Löhne und zu weitgehenden politischen Forderungen geführt. Der Vorwurf gegen Bethmann Hollweg: „Statt durch starkes Zugreifen und Belehrung Ordnung zu schaffen und das Volk über seine Pflichten aufzuklären, hat sich die Regierung von den Kreisen leiten und treiben lassen, die schon im Frieden als eine Gefahr für Staat und Monarchie erkannt waren”. Anfang Juli tauchte Oberstleutnant Bauer in Berlin auf und verbreitete unter den Politikern: Hindenburg und Ludendorff hätten den Kaiser gewarnt, sie könnten nicht länger mit Bethmann zusammenarbeiten: der oder sie müssten zurücktreten. Erst als ihre Drohung durch Bauers gezielte Indiskretion in ganz Berlin verbreitet war, setzten Hindenburg und Ludendorff dem Kaiser mit einem telegraphischen Abschiedsgesuch, das sie schon am Vortag dem Kriegsminister zur Kenntnis gegeben hatten, die Pistole auf die Brust.

Der Kaiser im Krieg ohne Oberste Heeresleitung? Wilhelm musste kapitulieren und Bethmann Hollweg anweisen, seinen Rücktritt einzureichen. Duisberg und die Generale, sie hatten gesiegt, sie hatten dem Monarchen ihren Willen aufgezwungen.

Auf den Arsch gefallen

Pünktlich am 30. Januar 2017 – man hat Stil – stellte der Verlag C. H. Beck zusammen mit der Gerda-Henkel-Stiftung, die „herausragende geisteswissenschaftliche Forschungsleistungen” fördert, ein „Opus magnum” vor: „Carl Duisberg. 1861–1935. Anatomie eines Industriellen” von Werner Plumpe. Für diesen Vorsitzenden des „Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte“ (GUG), die 1976 zur Abwehr „ideologisch befrachteter Historiker” gegründet wurde, ist klar, dass Duisberg in diese Angelegenheit, die man nicht mal staatsstreichartig nennen darf, nur so hineingestolpert ist.

Er hatte mit der Adlon-Gesellschaft eigentlich gar nichts zu tun, er wollte sie doch nur durch starke Worte vom Handeln abhalten. GUG-Plumpe: „Carl Duisberg nahm an der Versammlung teil, hielt eine längere Rede – und, da Teile davon” – so ein Pech – „den Behörden, vor allem aber der Öffentlichkeit umgehend bekannt wurden, erschien (!) er über Nacht (!) als Kopf einer ‚Kanzler-Fronde’, der sich nun erheblicher Kritik aus allen Teilen des Reichs ausgesetzt sah. Der Kaiser war über die Adlon-Versammlung sichtlich verärgert (…)”

Plumpe: „Am eigentlichen Sturz Bethmann Hollwegs war Duisberg nur noch mittelbar beteiligt.” Beweis: Er war an diesem Tag gar nicht in Berlin, wie ein Brief von ihm belegt: „Im entscheidenden Augenblick rutschte ich aber auf der Treppe aus und fiel derartig auf die bessere Hälfte meines Körpers, dass der Arzt den Teil wenigstens eine Nacht lang auf Eis legen ließ.” Zwar hätte er am nächsten Tag noch fahren können, aber er betrachtete seinen Fall auf den Arsch als ein „Zeichen des Himmels”, es lieber nicht zu tun, sondern „die Uhr, die ich mitaufgezogen, ruhig ablaufen zu lassen”.

Letztes Mysterium des Kapitals

Dass er im Auftrag gehandelt hatte, darüber legte Duisberg am 26. Juni 1931 in einem Brief an Hitler-Freund Kirdorf – vielleicht ungewollt – ein umfassendes Geständnis ab: „Ich habe mit Ihnen zu den größten Gegnern des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg gehört, habe ihn bekämpft, wo ich konnte (…)”. Ja, er, Duisberg, habe „im Auftrag des früheren Generalfeldmarschalls und jetzigen Reichspräsidenten v. Hindenburg, als sein Versuch in Pless, ihn (Bethmann Hollweg, O. K.) beim Kaiser zu Fall zu bringen, missglückt war, dann beim König von Bayern einen direkten Angriff gegen ihn unternommen”. Im Auftrag Hindenburgs – also eine zivil-militärische Zusammenarbeit beim Putsch gegen den Reichskanzler.

Auf dem Schutzumschlag des Opus magnum legt der Verlagskonzern C. H. Beck sein Bekenntnis ab: „Anhand des Lebenswegs des Carl Duisberg, des Begründers der modernen chemischen Industrie, beleuchtet Werner Plumpe dieses letzte Mysterium unseres Wirtschaftssystems”. Richtig, nämlich wie Krieg, Gasmord, Rüstungsprofit, Militärdiktatur und beginnender Faschismus sich in einer vorbildhaften Unternehmerfigur zusammenfügen.

Duisberg starb am 19. März 1935. Plumpe vermerkt: „Dabei war Hitlers Telegramm an Johanna Duisberg eher nichtssagend.“ So kann man das wirklich nicht sagen. Der Führer im Telegramm-Wortlaut: „Die deutsche Chemie verliert in ihm einen ihrer ersten Pioniere und einen erfolgreichen Führer, die deutsche Wirtschaft einen ihrer großen Organisatoren. Sein Name wird in Deutschland in Ehren weiterleben.”

Doch Adolf Hitler hat sich da getäuscht, und das betrübt den Unternehmensforschungsvorsitzenden sehr. Am Ende des Kapitels über Duisbergs „Tod und Nachleben” klagt Plumpe: „(…) und jüngst war die Coordination gegen Bayer-Gefahren, ein Zusammenschluss u. a. kritischer Aktionäre, mit ihrer Kampagne, die nach Carl Duisberg benannten Straßen und Schulen in Deutschland umbenennen zu lassen, zumindest in Dortmund erfolgreich. Anderswo laufen Verfahren, und es ist keineswegs sicher, wie sie ausgehen.”

Dieser Artikel erschien zuerst in der jungen Welt. Das Stichwort BAYER druckte ihn mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Zeitung nach.

BAYERs MONSANTO-Deal

Die EU unterzieht BAYERs Ansinnen, den US-Konzern MONSANTO übernehmen zu wollen, einer vertieften Prüfung. Das gab die Wettbewerbskommission Ende August 2017 bekannt.

Von Jan Pehrke

Wie allgemein erwartet, hat die Europäische Union BAYERs Antrag, den US-Konkurrenten MONSANTO schlucken zu wollen, nicht schon nach einem 7-wöchigen Kurz-Check durchgewunken. „Die Kommission hat eine eingehende Prüfung eingeleitet, um die geplante Übernahme von MONSANTO durch BAYER nach der EU-Fusionskontrollverordnung zu würdigen“, hieß es am 22. August 2017 in Brüssel. Die Generaldirektion Wettbewerb sei besorgt darüber, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in den Bereichen „Pestizide“, „Saatgut“ und „agronomische Merkmale“ – das böse Wort „Gentechnik“ nimmt die EU nicht in den Mund –beeinträchtigen könnte, lautete die Begründung. Die Zugeständnisse, zu denen sich beide Konzerne am 31. Juli 2017 schriftlich bereit erklärten, reichten der Kommission nicht aus, um ihre „vorläufigen Bedenken“ gegen das Unterfangen zu zerstreuen, das dem Leverkusener Multi bei den gen-manipulierten Pflanzen einen Marktanteil von weit über 90 Prozent, beim konventionellen Saatgut einen von rund 30 Prozent und bei den Pestiziden einen von ca. 25 Prozent einbrächte.

Konkret beziehen sich diese Bedenken auf eine zu große Dominanz bei den Anti-Unkrautmitteln, wenn das berühmt-berüchtigte Glyphosat und das nur wenig ungefährlichere Glufosinat unter einem Konzern-Dach angeboten werden sollten. Gleiches gilt für die Genpflanzen der Marken ROUND UP und LIBERTY, welche die beiden Unternehmen in Kombination mit diesen Ackergiften vermarkten. Bei den Substanzen, zu denen ImkerInnen greifen können, wenn Varroa-Milben ihre Bienenstöcke befallen haben, sieht die EU-Kommission ebenfalls Handlungsbedarf. Im Geschäftsfeld „konventionelles Saatgut“ schließlich befürchtet sie nach der Zusammenlegung der Sparten eine zu umfassende Markt-Beherrschung bei Raps, Baumwolle, Weizen und einigen Gemüse-Sorten. Und Gleiches gilt der Europäischen Union zufolge für das Segment der digitalen Landwirtschaft.

Für BAYER kommt all dies nicht überraschend. Von vornherein hatte der Leverkusener Multi damit gerechnet, sich im Zuge der MONSANTO-Akquisition von Teilen seines Sortiments trennen zu müssen, um von den Kartell-Behörden die Genehmigung für den Deal zu erhalten. Sogar ein bestimmtes Umsatz-Volumen hatte er schon vor Augen: 1,6 Milliarden Dollar. Und Vorbereitungen für die Veräußerungen traf der Global Player bereits im März 2017. Da stellte er die Gentech-Pflanzen der LIBERTY-Produktreihe mitsamt dem auf sie abgestimmten Herbizid Glufosinat sowie Raps- und Baumwoll-Saatgut zum Verkauf, was sogleich auf reges Interesse stieß.

Entsprechend gelassen reagierte der Konzern auf die Nachricht aus Brüssel. „Aufgrund der Größe und des Umfangs der geplanten Übernahme hat BAYER eine nähere Untersuchung erwartet“, erklärte er. Viel Unbill erwartet das Unternehmen in den kommenden Monaten aber offenbar nicht mehr, und kleinere Dosen – etwa in Form von weiteren Auflagen zur Abgabe von Produkten – kann der Agro-Riese gut verkraften. „BAYER sieht einer Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit der EU-Kommission entgegen“, hieß es deshalb in der Presseerklärung. Und „konstruktiv“ bezeichnete der Konzern die Zusammenarbeit auch noch einen Monat später, obwohl er sich da gezwungen sah, eine Verlängerung der Prüffrist über den 8. Januar 2018 hinaus zu beantragen, weil ihm die Anforderungen aus Brüssel doch mehr zu schaffen machten, als gedacht.

Aber trotzdem müssen die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und zahlreiche andere Initiativen, welche sich in Offenen Briefen an die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gegen den Milliarden-Deal gewandt hatten, immer noch das Schlimmste befürchten. Die in diesen Eingaben aufgelisteten Risiken und Nebenwirkungen des Geschäfts berücksichtigt die Europäische Union bei ihrer Bewertung der Akquisition nämlich nicht. Sie finden in ihrer Verlautbarung vom 22. August 2017 keinerlei Erwähnung.

Die CBG etwa hatte in ihrem gemeinsam mit BROT FÜR ALLE verfassten und von MULTIWATCH, dem SEEDS ACTION NETWORK, dem PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK und anderen Bündnispartnern unterzeichneten Schreiben vor den Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und die Unternehmenssteuer-Einnahmen der Standort-Städte gewarnt. Auch forderten die Organisationen Vestager & Co. auf, die Rolle großer Finanzinvestoren wie BLACKROCK bei solchen Transaktionen zu untersuchen. Zudem bezeichneten sie die zunehmende Konzentration auf dem Agro-Sektor als eine Gefahr für die demokratische Gestaltung der zukünftigen weltweiten Landwirtschaft. Andere Offene Briefe thematisierten die Gefährdung des Klimas durch eine immer stärker forcierte Industrialisierung der Boden-Bewirtschaftung oder mahnten die EU eindringlich, sich die Folgen von BAYERs Coup für die Länder des globalen Südens vor Augen zu führen.

In 50.000 E-Mails, 5.000 Briefen oder Postkarten und unzähligen Tweets brachten die GegnerInnen des Projektes ihre Kritik zum Ausdruck. Das alles schert Brüssel jedoch nicht. „Auch wenn diese Bedenken sehr wichtig sind, bilden sie nicht die Grundlage für das Fusionskontroll-Verfahren“, antwortete Margrethe Vestager den AbsenderInnen. „Die Kommission hat die Aufgabe, die Übernahme aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zu bewerten“, hielt die sozialliberale Politikerin fest. Ihre Fachabteilung beschränke sich in der Sache deshalb auf Fragen des Wettbewerbs, folge dem Grundsatz der Unparteilichkeit und unterliege der Kontrolle durch die europäischen Gerichte, stellte die Dänin klar.

Auf diese Weise droht die vertiefte Prüfung zu einer ziemlichen Flachbohrerei zu verkommen. Mit technokratischem Tunnel-Blick durchkämmen die BeamtInnen die immensen Warenlager von BAYER und MONSANTO, gucken sich dabei jedes einzelne Produkt genau an und checken Verkaufszahlen und Markt-Anteile. Und ungefähr genauso gehen ihre KollegInnen in den USA vor. Patty Lovera von der Initiative FOOD AND WATER WATCH moniert das. Den RegulatorInnen „entgeht das Entscheidende“, wenn sie sich in diesem Klein-Klein verlieren, anstatt auf das große Ganze zu schauen und die Auswirkungen des kompletten, sich zur Zeit im Agro-Business abzeichnenden Konzentrationsprozesses in Augenschein zu nehmen. „Wir glauben nicht, dass diese Analyse dem Ausmaß der Konsoldierung und Kontrolle, die wir in diesen Märkten sehen, gerecht wird“, so Lovera. Darum schrieb FOOD AND WATER WATCH gemeinsam mit dem „American Antitrust Institute“ und der „National Farmers Union“ in dieser Sache einen Offenen Brief an die US-amerikanische Kartellbehörde. Und auch von 17 Senatoren der Demokratischen Partei bekam diese Post.

Hierzulande stößt die Arbeit der Kartell-WächterInnen in gleichem Maße auf Kritik. Einem Gutachten zufolge, das der Jurist Boris P. Paal im Auftrag von Bündnis 90/Die Grünen erstellte, hat die EU durchaus die Möglichkeit, bei der Begutachtung der Transaktion auch solche Aspekte zu würdigen, die laut Margrethe Vestager nicht Gegenstand des Verfahrens sein dürfen. Paal verweist dazu besonders auf den Artikel 2 der Fusionskontroll-Verordnung. Mit BAYERs Plan, MONSANTO zu übernehmen, droht ihm zufolge nämlich das, was dort unter „wirksamer Wettbewerb“ gefasst ist, in Bezug auf die Ernährungssicherheit, die Biodiversität und den Gesundheitsschutzes zu gefährden. „Die EU-Kommission ist somit (auch) im Fall BAYER/MONSANTO gehalten, außer-ökonomische Ziele in das Fusionskontroll-Verfahren mit einzubeziehen“, hält der Gutachter fest.

Und die Publikation „Fusion von BAYER & MONSANTO“, zu deren Mitherausgebern die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN neben der ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT, dem FORUM UMWELT UND ENTWICKLUNG und anderen Gruppen zählt, formuliert ebenfalls massive Einwände gegen das Treiben der

Wettbewerbskommission. Die Zahlen, welche die Veröffentlichung präsentiert, sprechen eine eindeutige Sprache. Vestager & Co. winken die Fusions- und Übernahme-Anträge in den allermeisten Fällen ohne jegliche Auflagen durch. Im Jahr 2015 beispielsweise untersagten sie keinen einzigen der von ihnen überprüften Deals. „Eine Verschärfung der Fusions- und Missbrauchskontrolle ist unerlässlich, um die Markt-Macht der Multis zu begrenzen“, lautet deshalb das Resümée. Die AutorInnen fordern unter anderem ein Trennungsgebot, das es den Unternehmen nicht länger erlaubt, gleichzeitig dominierende Stellungen sowohl im Saatgut- als auch im Gentechnik- und Pestizid-Bereich aufzubauen. Überdies verlangen sie, die gehaltenen Patente in die Entscheidungen mit einzubeziehen. Und schließlich tritt die Streitschrift für die Einrichtung einer Welt-Kartellbehörde ein.

Aber auch sonst nimmt der Protest gegen das BAYER-Vorhaben nicht ab. „Ich glaube, das wird ein schlechter Deal für die amerikanischen Farmer“, sagt John Boyd Jr. von der „National Black Farmers Association“ (NBFA). So erwartet er beispielsweise höhere Kosten für Soja im Falle der Übernahme von MONSANTO durch BAYER und verweist dazu auf die eh schon massiv gestiegenen Preise für diese Ackerfrüchte. Habe er für einen 50-Pounds-Sack (ca. 23 Kilogramm) mit Saatgut in den 1990er Jahre lediglich neun Dollar zahlen müssen, seien es jetzt schon 61 Dollar gewesen, berichtet er und empört sich über die Ignoranz des Leverkusener Multis. Die NBFA hatte zu ihrem Jahrestreffen nämlich VertreterInnen des Globals Players eingeladen, um ihnen Fragen zu dem Deal zu stellen. Es kam jedoch niemand. Als „totale Respektlosigkeit“ bezeichnete Boyd dieses Verhalten und richtete einen Appell an die Öffentlichkeit: „Heute rufe ich jeden, der Lebensmittel kauft oder konsumiert, dazu auf, sich unserer Kampagne zum Stopp der Fusion von BAYER und MONSANTO anzuschließen.“

Und auch der Leverkusener Multi selbst musste sich immer wieder mit den GegnerInnen seiner Übernahme-Pläne auseinandersetzen. Das „Wir haben es satt“-Bündnis, FIAN, die CBG und andere Organisationen statteten der Konzern-Zentrale am 6. September 2017 einen Besuch ab (siehe gegenüberliegende Seite). Aber das bildete erst den Auftakt zu einer neuen Runde von Aktionen gegen das Milliarden-Geschäft, an deren vorläufigem Ende die Jahreshauptversammlung des Unternehmens Ende Mai 2018 in Bonn stehen wird.

HERVORHEBUNGEN:

„Die EU-Kommission ist somit (auch) im Fall BAYER/MONSANTO gehalten, außer-ökonomische Ziele in das Fusionskontroll-Verfahren mit einzubeziehen“, hält der Gutachter fest

Als „totale Respektlosigkeit“ bezeichnete Boyd dieses Verhalten und richtete einen Appell an die Öffentlichkeit: „Heute rufe ich jeden, der Lebensmittel kauft oder konsumiert, dazu auf, sich unserer Kampagne zum Stopp der Fusion von BAYER und MONSANTO anzuschließen.“

Protest gegen die geplante MONSANTO-Übernahme

Am 6. September 2017 machte das „Wir haben es satt“-Bündnis vor der BAYER-Zentrale Station, um aus gegebenem Anlass – der geplanten Übernahme von MONSANTO – gegen Konzern-Macht zu protestieren.

Von Jan Pehrke

Die Risiken und Nebenwirkungen des Agrarmarkt-Monopolys als Computerspiel – das brachte das „Wir haben es satt“-Bündnis am 6. September 2017 vor der Leverkusener BAYER-Zentrale zur Aufführung. Die Rolle des Bösewichtes „Pac-Man“ besetzte es aus naheliegenden Gründen mit BAYSANTO, der furchteinflößenden, aber alles andere als unrealistischen Horror-Vison eines neuen Mega-Konzerns. Der Unhold marodierte durch die Felder und versuchte sich alles Saatgut unter den Nagel zu reißen, das nicht niet- und nagelfest war, auf das überall nur noch sein eigenes wachse, vorzugsweise gentechnisch verändert und patentiert.

Da waren jedoch die rund 80 AktivistInnen vor. „Wir haben den Pac-Man in die Schranken gewiesen“, konnte Annemarie Volling von der ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT (AbL) so verkünden. „Bleibt uns vom Acker!“, warnte sie BAYER & Co. gleichzeitig vor Folge-Taten. Dort verursachen die Produkte der Unternehmen nämlich jede Menge Probleme. Volling erinnerte an den Genreis-Skandal von 2006, als BAYERs gen-manipulierte Sorte „LL 601“ Felder mit konventionellen Pflanzen kontaminierte. Das Versprechen, den Pestizid-Einsatz zu mindern und den FarmerInnen zu höheren Erträgen zu verhelfen, erfüllte die Risiko-Technologie der AbLerin zufolge ebenfalls nicht. Dennoch präsentiert BAYER-Chef Werner Baumann die Gentechnik als Schlüssel zur Lösung des Hunger-Problems und bezeichnet deren GegnerInnen als naiv. „Wie naiv ist es, diese alte Leier immer wieder zu predigen“, hielt Annemarie Volling dem entgegen.

Sarah Schneider von MISEREOR pflichtete Volling bei. Nicht auf den Tellern, sondern in den Tierställen würde ein Großteil der Gentech-Saaten landen, konstatierte die Fachreferentin für Landwirtschaft und Ernährung. Folglich glaubte auch sie die PR-Mär vom „Brot für die Welt“-Konzern BAYER nicht. Einzig um den Profit gehe es dem Leverkusener Multi, erläuterte Schneider und nannte seine Bestrebungen, MONSANTO schlucken zu wollen, als „gefährlich für die Demokratie und das Ernährungssystem“.

„Zu Risiken und Nebenwirkungen der Fusion fragen Sie die bäuerliche Landwirtschaft“, schlug der Landwirt Bernd Schmitz vom NRW-Landesverband der AbL vor und berichtete von seinen Erfahrungen aus der Praxis: „Der Konzern greift durch bis auf die Äcker.“ Für Jutta Sundermann von der AKTION AGRAR schließlich brauchte es nicht erst die jüngste Übernahme-Welle in der Branche, um die Situation im Landwirtschaftsbereich kritisch zu beurteilen. Die Unternehmen seien „einzeln schon zu mächtig“, befand sie. Der immense Einfluss von BAYER, der mit der geplanten Übernahme von MONSANTO noch größer zu werden droht, war dann auch der Grund für den „Hausbesuch“. „Konzernmacht“ gehörte neben „Landraub“ und „Tier-Fabriken“ nämlich zu den drei großen agrar-politischen Problemfeldern, auf die das „Wir haben es satt“-Bündnis vor der Bundestagswahl aufmerksam machen wollte. Und diesen Status wird die Konzernmacht auch so schnell nicht verlieren.

Keine Auskunft über das BAYER-Pestizid SIVANTO

Das UMWELTINSTITUT MÜNCHEN e. V. erbat vom „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Auskunft über das neue Pestizid SIVANTO des Leverkusener Multis. Da dieses in dem Verdacht steht, auf Bienen genauso schädlich zu wirken wie die derzeit mit einem Teilverbot belegten Konzern-Produkte GAUCHO und PONCHO, wollte der Umweltschutz-Verein wissen, wie es mit dem Zulassungsverfahren steht. Das BVL hielt sich da jedoch bedeckt. Zur Begründung verwies es auf die Verpflichtung zur Wahrung von BAYERs Geschäftsgeheimnissen. Diese Antwort hat auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) bereits einmal erhalten, als sie beabsichtigte, Einblick in den zwischen dem Global Player und der Universität Köln geschlossenen Kooperationsvertrag zu nehmen. Und genauso wenig wie damals die CBG ließ es jetzt das Umweltinstitut dabei bewenden und klagte auf Herausgabe der Informationen.

Von Christine Vogt (UMWELTINSTITUT MÜNCHEN)

Menschen, Tiere und Pflanzen leiden unter dem massiven Einsatz von Pestiziden in der konventionellen Landwirtschaft. Eine Agrarwende hin zu einer umweltverträglichen und nachhaltigen Art der Kultivierung von Ackerfrüchten ist längst überfällig. Dass die Erzeugung von Lebensmitteln auch so möglich ist, zeigen die Ökobauern und -bäuerinnen. Solange die Chemikalien aber eingesetzt werden, sind UmweltschützerInnen auf Informationen etwa darüber angewiesen, ob Zulassungen von neuen Giften bevorstehen. Denn nur dann können sie aktiv werden, bevor Schäden entstehen und gezielt gegen Neuzulassungen vorgehen.

Genau darum geht es bei einem Streit, den das UMWELTINSTITUT MÜNCHEN e. V. und das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) seit über einem Jahr führen: um Zulassungsverfahren für zwei neuartige Insektengifte. Das Amt möchte dem Umweltschutzverein keine Informationen darüber herausgeben. Inzwischen ist der Streit ein Fall für die Gerichte. Das Umweltinstitut hat im März 2017 Klage gegen das BVL wegen des Verstoßes gegen das Umweltinformationsgesetz eingereicht.

Neue Bienengifte

Bei den neuen hochwirksamen Insektengiften handelt es sich um Cyantraniliprol und Flupyradifuron. Sie führen bereits in geringen Mengen zum Tod von Insekten, indem sie deren Nervensystem angreifen. Die Wirkungen dieser neuen Pestizide auf Honigbienen und wilde Bestäuber sind damit ähnlich verheerend wie diejenigen der mit Teilverboten belegten Neonicotinoide Imidacloprid und Clothianidin von BAYER sowie Thiamethoxam von SYNGENTA.

Der Wirkstoff Flupyradifuron wurde vom Leverkusener Multi entwickelt und ist für Bienen derart giftig, dass bereits ein einziger Teelöffel ausreicht, um sechs Millionen Tiere zu töten. Auf nationaler Ebene stehen Zulassungen für konkrete Pestizid-Mischungen mit dieser Substanz derzeit noch aus. In anderen Staaten wie den USA oder Kanada ist der Einsatz des Pestizids SIVANTO, das Flupyradifuron enthält, hingegen schon möglich. Der Wirkstoff Cyantraniliprol, den DUPONT entwickelt hat, ist auch ohne offizielle Zulassung in Deutschland schon länger im Einsatz. Sogenannte Notfall-Zulassungen und Sonderregelungen für Importe von gebeiztem Saatgut machen dies möglich.

Geschäftsgeheimniskrämerei

Bereits im vergangen Jahr verlangte das UMWELTINSTITUT MÜNCHEN Auskunft über den Stand der Zulassungsverfahren für Pestizide mit den neuen Wirkstoffen Cyantraniliprol und Flupyradifuron in Deutschland. Doch das BVL verweigerte die Auskunft mit folgender Begründung: Schon die Information, ob überhaupt ein Zulassungsantrag vorliegt, sei ein Geschäftsgeheimnis der Herstellerfirmen. Das Umweltinstitut sieht darin einen Verstoß gegen die Auskunftspflichten nach dem Umweltinformationsgesetz und klagt vor dem Verwaltungsgericht in Braunschweig auf Herausgabe der Informationen. Über Pläne, die sich tatsächlich oder möglicherweise auf die Umwelt auswirken, können sich Bürger und Bürgerinnen nämlich laut Gesetz Informationen einholen. Und der Einsatz von Pestiziden ist eindeutig mit Auswirkungen auf die Umwelt verbunden: Ökosysteme werden nachhaltig geschädigt und die Vielfalt zahlreicher Tier- und Pflanzen-Arten nimmt dramatisch ab.

Es betrifft alle

Behörden anderer EU-Staaten gehen mit Informationen über Zulassungsanträge von Pestiziden deutlich transparenter um als das BVL: Sie stellen diese in einer öffentlich zugänglichen Datenbank der EU bereit. Wenn sich das BVL mit seiner Argumentation durchsetzt, erfahren Umweltschutz-Organisationen wie das Umweltinstitut erst dann von Zulassungsverfahren für neue Pestizide, wenn diese bereits im Einsatz sind und Schaden anrichten. Die Zerstörung der Ökosysteme betrifft uns alle – deshalb sollte auch ein jeder das Recht haben zu erfahren, ob die Behörden gerade die Zulassung von Pestiziden prüfen. Das Umweltinstitut wird darum erstmalig in einem Grundsatz-Verfahren klären lassen, ob das BVL Genehmigungsanträge einfach zum Geschäftsgeheimnis erklären kann.

HERVORHEBUNG:

Behörden anderer EU-Staaten gehen mit Informationen über Zulassungsanträge von Pestiziden deutlich transparenter um als das BVL

ERSTE & DRITTE WELT

Mehr Freihandel mit Mexiko

1997 schloss die Europäische Union mit Mexiko ein Freihandelsabkommen ab, das ab dem Jahr 2000 sukzessive in Kraft trat. Seit Juni 2016 nun verhandeln beide Seiten über eine Aktualisierung der Vereinbarung. Die EU verfolgt dabei das Ziel, BAYER & Co. noch bessere Kapitalverwertungsmöglichkeiten in dem Land zu verschaffen. So drängen die Brüsseler UnterhändlerInnen den lateinamerikanischen Staat, das „Übereinkommen zum Schutz von Pflanzen-Züchtungen“ (UVOP) in der 1991er-Fassung anzuerkennen. Das hätte drastische Folgen für die dortigen LandwirtInnen. „Lässt sich Mexiko auf die EU-Forderung zur Umsetzung der UVOP-Version von 1991 ein, schränkt dies den freien Saatgut-Tausch noch mehr ein und bedroht die Vielfalt der mexikanischen Land-Sorten. Zugleich würden die Gewinn-Möglichkeiten für BAYER und MONSANTO steigen, wenn die Konkurrenz durch bäuerliche Züchtungen sinkt“, warnt Thomas Fritz in seiner vom FORSCHUNGS- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM CHILE-LATEINAMERIKA gemeinsam mit MISEREOR und anderen Organisationen herausgegebenen Studie „Menschenrechte auf dem Abstellgleis“. Kritik an den UVOP-Bestimmungen hatten ihm zufolge auch die „Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) und der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, geübt. Zudem will Brüssel den Konzernen die Gelegenheit bieten, Mexiko vor einem internationalen Schiedsgericht zu verklagen, sollte es die Geschäftskreise der Unternehmen zu sehr stören. Während sich EU-Mitglieder wie Ungarn gegen die Aufnahme eines entsprechenden Passus in den Handelsvertrag aussprachen, hielt Deutschland ihn für absolut notwendig. „DEU hingegen betonte, dass es wichtig sei, den Investitionsschutz auf der Linie, wie er für TTIP und CETA erarbeitet wurde, auch für MEX zu verankern“, zitiert Fritz aus Unterlagen des Auswärtigen Amtes. Und damit nicht genug, arbeitet die Europäische Union auch daran, den Firmen den Zugriff auf die Bodenschätze des lateinamerikanischen Landes zu erleichtern.

POLITIK & EINFLUSS

EDC-Kriterien unzulänglich

Chemische Stoffe haben viele gesundheitsgefährdende Eigenschaften. Eine der unheimlichsten: Manche Substanzen wirken ähnlich wie Hormone und können damit den menschlichen Organismus gehörig durcheinanderwirbeln (siehe auch SWB 4/16). Pestizide des Leverkusener Multis wie FOLICUR (Wirkstoff: Tebuconazole), BETANAL (Lenacil), FENOMENAL (Fenamidon) oder Industrie-Chemikalien made by BAYER wie Bisphenol A sind deshalb imstande, Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit und andere Gesundheitsstörungen auszulösen. Hormonell wirksame Ackergifte wollte die EU eigentlich schon 2009 im Rahmen einer Neuordnung der Zulassungsgesetze verbieten. Dazu kam es allerdings nicht. Nach Ansicht Brüssels galt es zunächst, genaue Kriterien zur Charakterisierung der Pseudo-Hormone – sogenannter endokriner Disruptoren (EDCs) – zu entwickeln. Mit drei Jahren Verspätung, die nicht zuletzt dem Extrem-Lobbyismus von BAYER & Co. geschuldet waren, legte die Europäische Kommission den entsprechenden Entwurf im Sommer 2016 vor. Nach weiteren Beratungen über die Vorlage stimmte der Pestizid-Ausschuss den Bestimmungen zur Identifizierung der EDCs zu. Das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN), die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Gruppen kritisierten diese Entscheidung in einer gemeinsamen Stellungnahme scharf. Nach Meinung der Organisationen ist die Definition der Stoffe zu eng gefasst, was zu viele gefährliche Chemikalien aus dem Raster fallen lässt. Und schließlich verstößt der Pestizid-Ausschuss mit seinem Beschluss in den Augen des Bündnisses gegen das 7. Umweltprogramm der Europäischen Union, das eine Reduktion der Belastung von Mensch und Umwelt mit hormonellen Schadstoffen vorsieht. Aus all diesen Gründen richtete es einen Appell an die Brüsseler PolitikerInnen: „Jetzt liegt es am EU-Parlament, diese Krititerien abzulehnen.“

Billiger Strom für BAYER & Co.

Seit Jahren klagen die Konzerne über die Strom-Preise in der Bundesrepublik. „Die im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohen Energie-Kosten gefährden Deutschlands Zukunft als Industrie-Standort“, warnt etwa der BAYER-Manager Wolfgang Große Entrup. Dabei zahlen die Unternehmen viel weniger als die Privat-Haushalte. Während diese im Jahr 2016 für die Kilowatt-Stunde durchschnittlich 6,71 Cent aufbringen mussten, schlug sie für BAYER & Co. nur mit 2,06 Cent zu Buche. Die Industrie profitiert nämlich von vielen Sonderregelungen. So gewährt ihnen der Staat einen Erlass bei der EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien. Auch werden sie bei den Netzentgelten sowie den Steuern für Energie und Strom bevorzugt. Zusätzlich profitieren besonders energie-intensive Betriebe wie BAYER von einem Spitzenausgleich. Belief sich der Geldwert der Vergünstigungen im Jahr 2005 noch auf „bloß“ 10,7 Milliarden Euro, so stieg er bis 2016 auf rund 17 Milliarden Euro, wie das FORUM ÖKOLOGISCH-SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT errechnete. 11,5 Milliarden davon finanzierten die NormalverbraucherInnen.

Betriebsrenten ohne Haftung

Das „Betriebsrenten-Stärkungsgesetz“ der Großen Koalition stärkt vor allem BAYER & Co. Fortan müssen die Unternehmen ihren Beschäftigten nämlich keine Garantie über die Mindesthöhe dieses Ruhegeldes mehr geben. Das Paragraphen-Werk spricht nur noch von einer „Ziel-Rente“ und nimmt den Firmen so das Haftungsrisiko. Zudem erhalten die Konzerne Zuschüsse aus Steuermitteln, wenn sie GeringverdienerInnen Betriebsrenten anbieten.

Wanka für Gen-Scheren

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka stimmt in den Chor all jener mit ein, die meinen, nur mit Hilfe von noch mehr Gentechnik seien alle Menschen auf dem Globus satt zu bekommen. So singt sie das Hohelied auf das wegen seiner Risiken und Nebenwirkungen umstrittene Verfahren, mittels Gen-Scheren DNA-Stränge in das Erbgut von Pflanzen einzubauen. „Ein großer Fortschritt, um den Wettlauf mit dem Hunger, der noch immer die Menschheit in vielen Teilen der Welt bedroht, zu gewinnen“, urteilt die CDU-Politikerin über die Gentechnik 2.0. Dementsprechend spricht sie sich gegen allzu strenge Auflagen für die Methode aus, auf die auch BAYER stark setzt. Regeln für die neuen Züchtungstechniken müsse es zwar geben, so die Ministerin, „aber wir haben auch eine Verantwortung, Wissen weiterzuentwickeln. Dafür braucht es auf jeden Fall Experimentier-Räume, die wir uns nicht vorschnell verbauen sollten“.

Schulz bei BAYER