Ein historischer Tag

Solch eine Hauptversammlung gab es in der ganzen BAYER-Geschichte noch nicht: Vor Beginn eine Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmer*innen, ellenlange Warte-Schlangen vor dem Eingang, 35 Reden von Konzern-Kritiker*innen und 30 weitere, oftmals auch nicht gerade konzern-freundliche von Klein-Aktionär*innen und Fonds-Manager*innen und zu guter Letzt eine mit der Nicht-Entlastung des Vorstands endende Abstimmung.

Von Jan Pehrke

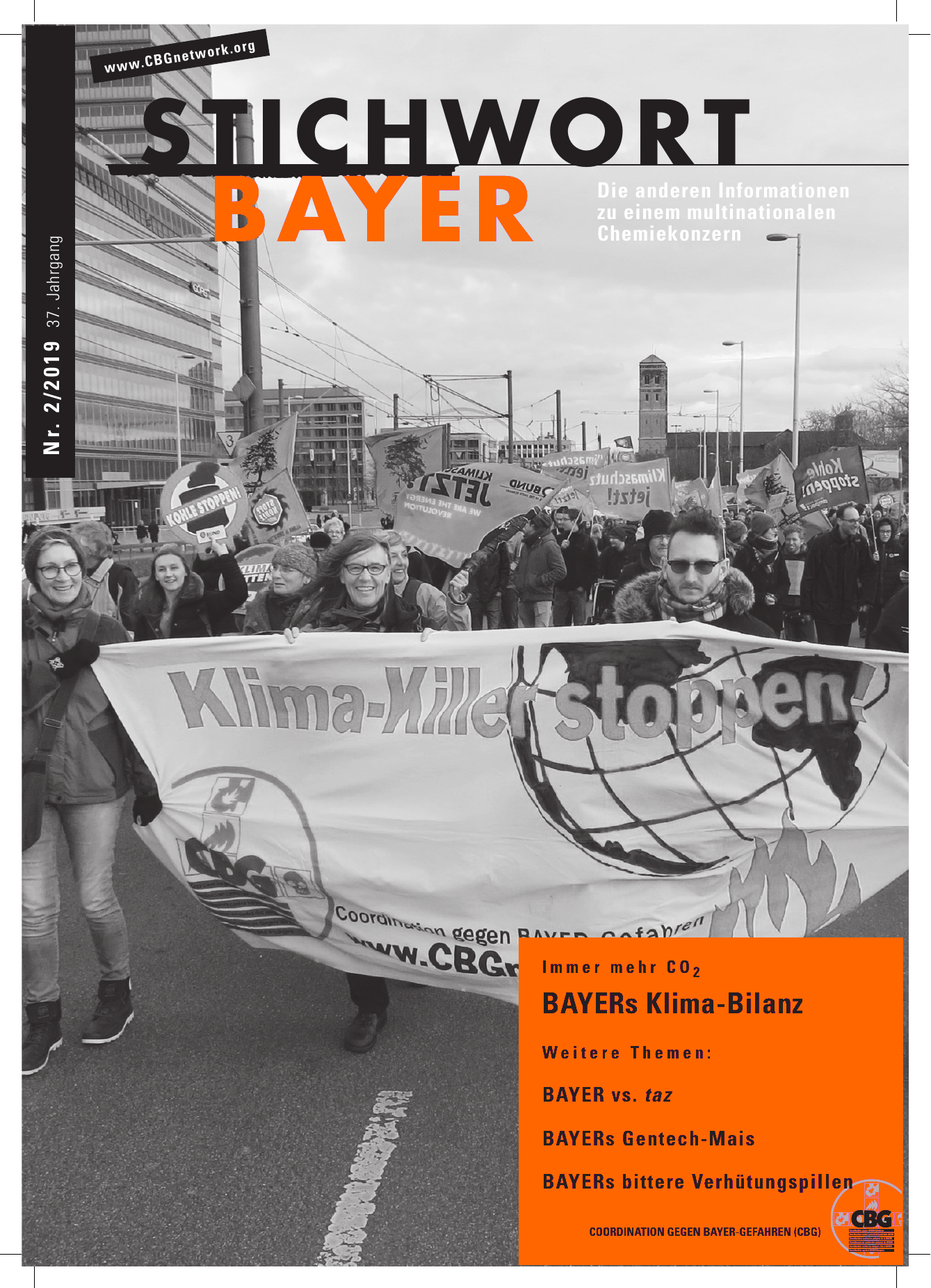

„Zukunft vor Profit“ stand neben einem durchgestrichenen BAYER-Kreuz auf dem Transparent, mit dem hunderte „Fridays For Future“-Demonstrant*innen in die Kundgebung zur BAYER-Hauptversammlung platzten, die auch zuvor schon mit Wort-Beiträgen, internationalen Musik-Darbietungen, Gruß-botschaften aus dem Hambacher Forst und Theater-Einlagen bunt und lebendig war.

Die Schüler*innen zogen bei ihrer Ankunft auf dem Platz der Vereinten Nationen an einem überdimensionalen BAYER-Chef Werner Baumann vorbei, der auf einem Haufen voller Probleme saß, weshalb sein kühner, mangelnde Risikobereitschaft in Deutschland beklagender Spruch „Mit voller Hose gewinnen Sie eben keinen 100-Meter-Lauf“ nun auf ihn selbst zurückfiel, und streiften an den gegen die bienengefährlichen Pestizide des Leverkusener Multis protestierende Imker*innen vorüber. Dann umkurvten sie den Polizei-Kordon, der zeitweilig die Aktionär*innen vor den Kundgebungsteilnehmer*innen abschirmte, und drückten sich schließlich um die symbolischen Grabes-Kreuze für Medikamenten-Opfer und banner-bestückten Trecker der ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄU-ER-LICHE LANDWIRTSCHAFT herum, ehe sie haltmachten.

„Es sind Ferien, und wir sind trotzdem hier“, konstatierte ihr Sprecher Felix Pohl in seiner Rede, um die Dringlichkeit des Anliegens zu betonen, das da lautete: „System change, not climate change.“ Aber danach stand dem Agro-Riesen nicht der Sinn. Er verweigerte einigen Schüler*innen trotz gültiger Eintrittskarte den Zutritt zum Aktionär*innen-Treffen. „Das zeigt, dass BAYER Angst hat, und es zeigt, dass Protest was bringt“, resümierten die beiden Schüler*innen Lisa und Noah auf der Kundgebungsbühne trocken.

Pohl hatte es jedoch in die heiligen Hallen geschafft. In seinem Beitrag griff er die klima-schädigende Geschäftspolitik scharf an und stellte detaillierte Fragen zu Kohle und anderen schmutzigen Energie-Trägern des Konzerns. „Zukunft statt Profit“ forderte er zum Schluss und setzte damit das Signal für die Fortsetzung des Demonstrationszuges in kleinerem Rahmen. Mit einem „Fridays for Future“-Transparent zogen eine Handvoll Schüler*innen durch den Saal und versetzten damit den Sicherheitsdienst in Alarmbereitschaft, der dann aber doch lieber auf den Zugriff verzichtete.

Jan Pehrke vom Vorstand der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) lieferte an dem Tag weitere Details zu BAYERs CO2-Ausstoß, der durch den Erwerb von MONSANTO noch bedenklichere Dimensionen angenommen hatte. „Die klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen erhöhten sich um mehr als 50 Prozent von 3,63 Millionen Tonnen auf 5,45 Millionen Tonnen. Sehr zurecht ist die Hauptversammlung darum zum Ziel einer großen „Fridays for Future“-Demonstration geworden“, so Pehrke.

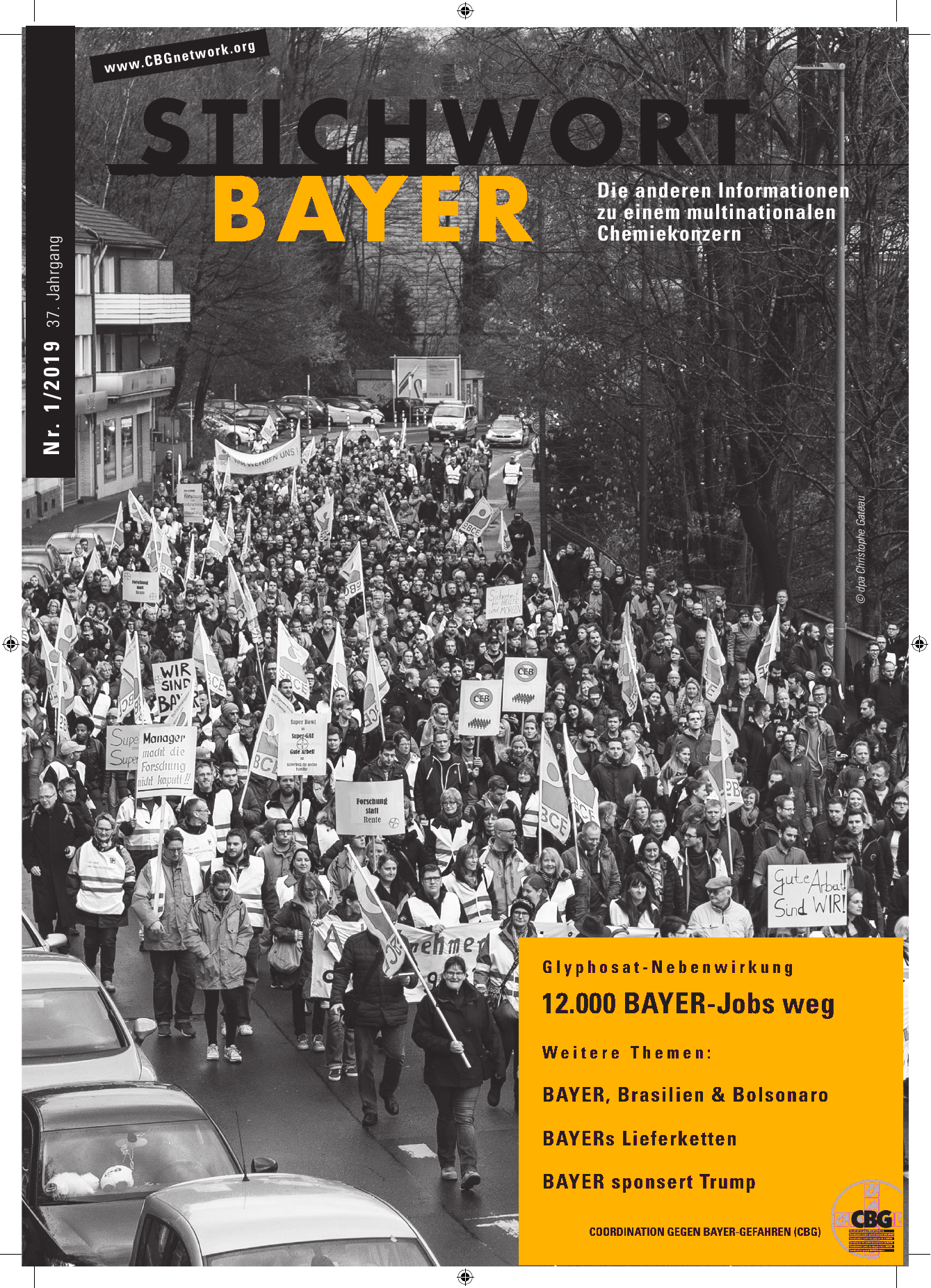

Der Desaster-Deal

Die zahlreichen anderen negativen Folgen des Desaster-Deals kamen ebenfalls reichlich zur Sprache. Sarah Schneider von MISEREOR und Lena Michelsen von INKOTA machten als Verlierer vor allem die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Lateinamerika und Afrika aus. CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann fügte der Liste die BAYER-Beschäftigten hinzu. 12.000 von ihnen verlieren nämlich im Zuge des Rationalisierungsprogramms, welches die Aktien-Gesellschaft auf Druck ihrer Großanleger*innen starten musste, weil der Aktien-Kurs durch die Schadensersatz-Prozesse in Sachen „Glyphosat“ abstürzte, ihren Arbeitsplatz. Eben auf dieses finanzielle Risiko hatte René Lehnherr vom MONSANTO-Tribunal schon auf der letztjährigen HV hingewiesen. „Ich komme mir vor wie ein Hellseher, dem man einfach nicht glauben will“, hielt er deshalb fest. Einer der Pestizid-Geschädigten, der sich in einem Rechtsstreit mit der jetzigen Tochter-Gesellschaft des Leverkusener Multis befindet, ist Paul François. Der französische Landwirt hat vor 15 Jahren durch das Ackergift LASSO massive gesundheitliche Schäden erlitten. Er verklagte MONSANTO deshalb drei Jahre später und errang am 11. April einen ersten Erfolg: Ein Gericht in Lyon sprach BAYER als Rechtsnachfolger des US-Unternehmens die Verantwortung für die Krankheiten zu. Am 26. April nun konfrontierte der Franzose die Aktionär*innen und den Vorstand direkt mit seinem Schicksal – die Initiative SumOfUs hatte ihm die Reise nach Bonn ermöglicht. In seiner Rede, die SumOfUs-Aktivistin Anne Isakowitsch auf Deutsch vortrug, forderte Paul François das Management eindringlich auf, Verantwortung für die Leidtragenden von Agrochemie-Produkten zu übernehmen: „Sie haben heute die Chance, das Richtige zu tun!“

Neben François traten an dem Tag noch zahlreiche andere Geschädigte von BAYER-Produkten vor das Mikrofon. Besonders eindrucksvoll geriet der Auftritt der drei ehemaligen Heimkinder Franz Wagle, Eckhard Kowalke und Günter Wulf, die in den 1960er Jahren gezwungen waren, als Versuchskaninchen für MEGAPHEN, AGEDAL und andere Arzneien des Pharma-Produzenten herzuhalten. Wulf zählte einfach in lakonischem Stil die Verordnungen aus seiner „Kranken-Akte“ auf wie etwa MEGAPHEN, Zwangsjacke, AGEDAL, „geschlossene Anstalt“ und zitierte dann die in den Berichten beschriebenen Effekte, zu denen Krämpfe und Kontrollverlust gehörten.

Eine Einverständnis-Erklärung der Pro-band- *innen oder deren Erziehungsberechtigten für die Medikamenten-Tests, wie sie eigentlich auch damals schon obligatorisch war, lag den Mediziner*innen nicht vor. „Wir waren rechtlos“, resümierte Eckhard Kowalke deshalb und nannte das Kind beim Namen: „Menschenrechtsverletzungen“. Trotzdem appellierte er erneut an den Vorstand, das Angebot zu einem Gespräch und einem Versöhnungsprojekt anzunehmen. „Wenn die Zukunft gestaltet werden will, muss die Vergangenheit aufgearbeitet werden“, so Kowalke.

Insgesamt hielten 35 Konzern-Kritiker*in-nen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Brasilien, England, Frankreich und Holland, auf dem Aktionär*innen-Treffen Reden – so viele hatte die CBG vorher noch nie versammeln können. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Themen setzten sie unter anderem das Bienensterben, BAYERs ehemalige Giftmüll-Deponie „Dhünnaue“, die gefährliche Kohlenmonoxid-Pipeline, doppelte Pestizid-Standards und die unerwünschten Arznei-Effekte von MIRENA, DUOGYNON, JADELLE & Co. auf die Tagesordnung.

Damit nicht genug, gerieten viele der übrigen 30 Rede-Beiträge nicht eben konzern-freundlicher. Bei Katzenjammer über den Wert-Verlust der BAYER-Aktie durch die umstrittene Übernahme blieb es nämlich zumeist nicht. „Kalt, kälter BAYER“ – dieses Führungszeugnis stellte Joachim Kregel von der „Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger“ der Manager*innen-Riege aus. Ingo Speich von DEKA-INVESTMENTS, der Fonds-Gesellschaft der Sparkassen, kritisierte den Vorstand derweil dafür, bei der Transaktion bloß der industriellen Logik gefolgt zu sein, wo doch immer mehr Aktionär*innen sich bei ihren Anlage-Entscheidungen mittlerweile auch von sozialen und ökologischen Maßstäben leiten ließen. Janne Werning von UNION INVESTMENT pflichtete Speich bei: „Reputation ist eine reale Wirtschaftsgröße.“ Die Veränderungen in der Gesellschaft, wie ihn zum Beispiel der Kampf gegen den Klimawandel dokumentiert, hätten spätestens seit dem Pariser Klima-Abkommen auch den Kapitalmarkt durchdrungen, so Werning gegenüber Zeit Online.Baumann aber focht das alles nicht an. Er weigert sich strikt, auf seinem Terrain eine andere als die industrielle Logik gelten zu lassen und verteidigte, bei der Kaufentscheidung für MONSANTO einzig solche Kriterien wie „Wachstums-potenzial“, „Markt-Profitabilität“ und „das Erreichen führender Wettbewerbspositionen“ zugrunde gelegt zu haben. Genau deshalb „war und ist der Erwerb der richtige Schritt für BAYER“, bekräftigte der Vorstandsvorsitzende in seiner Eröffnungsrede: „Und das gilt auch vor dem Hintergrund der Diskussion um Glyphosat.“ Das Total-Herbizid ist nämlich für Baumann nach wie vor „bei sachgerechter Anwendung ein sicheres Produkt“.

Das waren für ihn auch alle anderen Pestizide und Arzneien, deren Schadensbilanz die kritischen Aktionär*innen präsentiert hatten. So wurden nach seiner Aussage „alle Produkte umfangreich auf Bienensicherheit getestet“; und selbstredend besitzt die Hormonspirale MIRENA „ein positives Nutzen/Risiko-Profil“ und kommt der bis Anfang der 1980er Jahre von dem 2006 aufgekauften SCHERING-Konzern vermarktete Schwangerschaftstest DUOGYNON nicht als Ursache für Totgeburten und das Auftauchen von schweren Missbildungen bei Neugeborenen in Frage.

Die ehemaligen Heimkinder haben vom Leverkusener Multi ebenfalls nichts zu erwarten. Werner Baumann sprach ihnen zwar sein Mitgefühl aus, verweigerte aber sowohl eine Entschuldigung als auch eine Entschädigung oder irgendeine andere Art von Entgegenkommen. Und klima-technisch ist ihm zufolge beim Global Player auch alles in Butter: „Seit Jahrzehnten hat Klimaschutz bei BAYER Priorität.“

Bis spät in den Abend hinein gab der Ober-BAYER solche nichtssagenden Antworten. Verständlicherweise waren die Fragesteller*innen damit nicht zufrieden. So konnte Aufsichtsratschef Werner Wenning als Versammlungsleiter die Aussprache nicht wie vorgesehen beenden. Die Aktionär*innen rebellierten, und Baumann musste noch mal in die Bütt, obwohl die Hauptversammlung da in ihrem Zeitplan schon erheblich hinerherhinkte. Und das dicke Ende kam noch: Die Anleger*innen verweigerten dem Vorstand die Entlastung. Mit 55,52 Prozent stimmten sie dagegen – ein einmaliger Vorgang in der deutschen Wirtschaftsgeschichte! Aber der Aufsichtsrat hörte die Signale nicht. Noch in der Nacht hielt er eine Sondersitzung ab und stellte sich hinter Werner Baumann. Einige Großinvestoren, die gegenüber der Presse ihre Identität nicht preisgeben wollten, zeigten sich darüber not amused. Andere wie die DEKA wollen zumindest Veränderungen in Wennings Kontroll-Gremium sehen: Sie forderten aus gegebenem Anlass neue Aufsichtsräte mit Kern-Kompetenzen in den MONSANTO-relevanten Bereichen „Prozess-Wesen“ und „Agrar-Geschäft“.Dem leistete der Aufsichtsratschef zwar nicht Folge, dafür aber kündigte er an, einen beratenden Ausschuss mit Top-Anwält*innen ins Leben zu rufen. Das beruhigte die finanzschwersten Fonds einstweilen. Auch ELLIOT zeigte sich vorerst zufrieden, nicht ohne allerdings eine Aufspaltung des Konzerns ins Spiel zu bringen, sollte die neue Strategie scheitern. Damit nicht genug, machte das BAYER-Beispiel auch noch Schule. Wenige Tage nach der Hauptversammlung des Leverkusener Multis sprachen die Aktionär*innen der Schweizer Bank UBS Vorstand und Aufsichtsrat ihr Misstrauen aus, was die Faz als Zeichen für einen grundlegenden Wandel interpretierte: „Künftig könnten Abstimmungsergebnisse wie bei BAYER oder der UBS häufiger der Fall sein.

Während der Gesamtbetriebsrat Baumann die Absolution erteilte, reagierte die Politik angesichts der „Augen zu und durch“-Mentalität des Managements erbost. Karl Lauterbach von der SPD und Anton Hofreiter von Bündnis 90/Die Grünen forderten den Rücktritt des BAYER-Chefs.

Wie die Sache ausgeht, bleibt einstweilen ungewiss. Was aber feststeht: Die CBG konnte an diesem Tag einen großen Erfolg feiern: Noch nie kamen so viele Menschen zu der traditionellen HV-Kundgebung, noch nie gab es so viele Rede-Beiträge von kritischen Aktionär*innen, noch nie dauerte eine Hauptversammlung bis 23 Uhr und noch nie endete sie mit einem solchen Debakel für das Management. Ohne die zahlreichen Mitstreiter wie COLABORA, IFOAM, INKOTA, DIE LINKE, MISEREOR, ATTAC DACHVERBAND DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, kollektiv tonali, BUND, MONSANTO-TRIBUNAL, RISIKO-PILLE, ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT, MEINE LANDWIRTSCHAFT, den FRIDAYS FOR FUTURE und anderen wäre das nicht möglich gewesen. Das Projekt „Konzern-Wende“ kann die CBG nach diesem historischen Tag jedenfalls gestärkt angehen. ⎜

Abstimmungsergebnisse

(je Aktie eine Stimme)

Von anwesenden ca. 600 Mio. Aktien stimmten bei den einzelnen Tagesordnungspunkten gegen den Vorstand mit „Nein“:

Gewinnverwendung

Nein-Stimmen 7,7 Mio. 1,3 %

Entlastung Vorstand

Nein-Stimmen 291,4 Mio. 55,5 %

Entlastung Aufsichtsrat

Nein-Stimmen 175,9 Mio. 33,6 %

Wahlen zum Aufsichtsrat

Nein-Stimmen 73,9 Mio. 12,2 %

Abstimmungen auf Hauptversammlungen der Konzerne werden von wenigen Großaktionär*innen (Ultrareiche, Investmentfonds, Banken etc.) bestimmt. Sie besitzen bis zu 90 und mehr Prozent aller Aktien.

Die mehreren hunderttausend Klein-aktionär*innen halten zu--sammen lediglich fünf bis zehn Prozent der Anteile bei BAYER. Entsprechend beachtlich sind die Abstimmungsergebnisse.

Die Kritischen Aktionär*innen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hatten zur Gewinnverteilung, zur Entlastung und zur Wahl alternative Anträge gestellt. Der Erfolg dieser Anträge wird deutlich an den Gegenstimmen zu den Anträgen des Vorstands.

Allerdings ist zu beachten, dass die verheerenden negativen Auswirkungen der MONSANTO-Übernahme sowie die massive internationale Kritik im Hinblick auf die vielen anderen Verbrechen an Mensch und Umwelt zu einer gefährlichen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens geführt haben. Es bildete sich deshalb bei dieser HV eine bemerkenswerte Allianz aus den ökologisch, sozial und politisch motivierten Kon-zern-Kritiker*innen, vielen Großaktionär*innen (darunter Finanzkonzerne wie BLACKROCK) und den traditionellen Kleinaktionär*innen, die um den Wert ihrer Aktien fürchteten. Im Ergebnis führte das zur historisch einmaligen Nicht-Entlastung des Vorstands.

Schamlose Profite

Das Grundkapital des BAYER-Konzerns beträgt ca. 2,4 Milliarden Euro. Es ist aufgeteilt auf ca. 932 Millionen Aktien. Diese werden von ca. 383.000 Aktionär*innen gehalten.

Der BAYER-Konzern machte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Gewinn von 9,5 Milliarden Euro. Das entspricht 24 Prozent des Umsatzes und fast 400 Prozent des Grundkapitals. Nach Steuern und nach sogenannten Sondereffekten wohlgemerkt!

Rund 2,6 Milliarden Euro des Gewinns wurden an die Aktionär*innen des Konzerns ausgeschüttet. Eine BAYER-Aktie repräsentiert einen Anteil am Gesamtkapital in Höhe von 2,56 Euro. Auf jede Aktie wurde eine Dividende von 2,80 Euro ausgeschüttet. Das entspricht einer Kapitalrendite von sage und schreibe 109,4 Prozent.

Um diese Maßlosigkeit vor der Öffentlichkeit zu verschleiern, wendet der Leverkusener Multi einen Trick an. Er macht den Kurswert seiner Aktie zur Grundlage der Berechnung der Dividende. An der Börse notierte das Papier zum gegebenen Zeitpunkt bei rund 60 Euro. Damit fällt die Dividende – Hokuspokus – auf lediglich 4,7 Prozent.