Gene & Klone

Der Konzern setzt auf die „Synthetische Biologie“

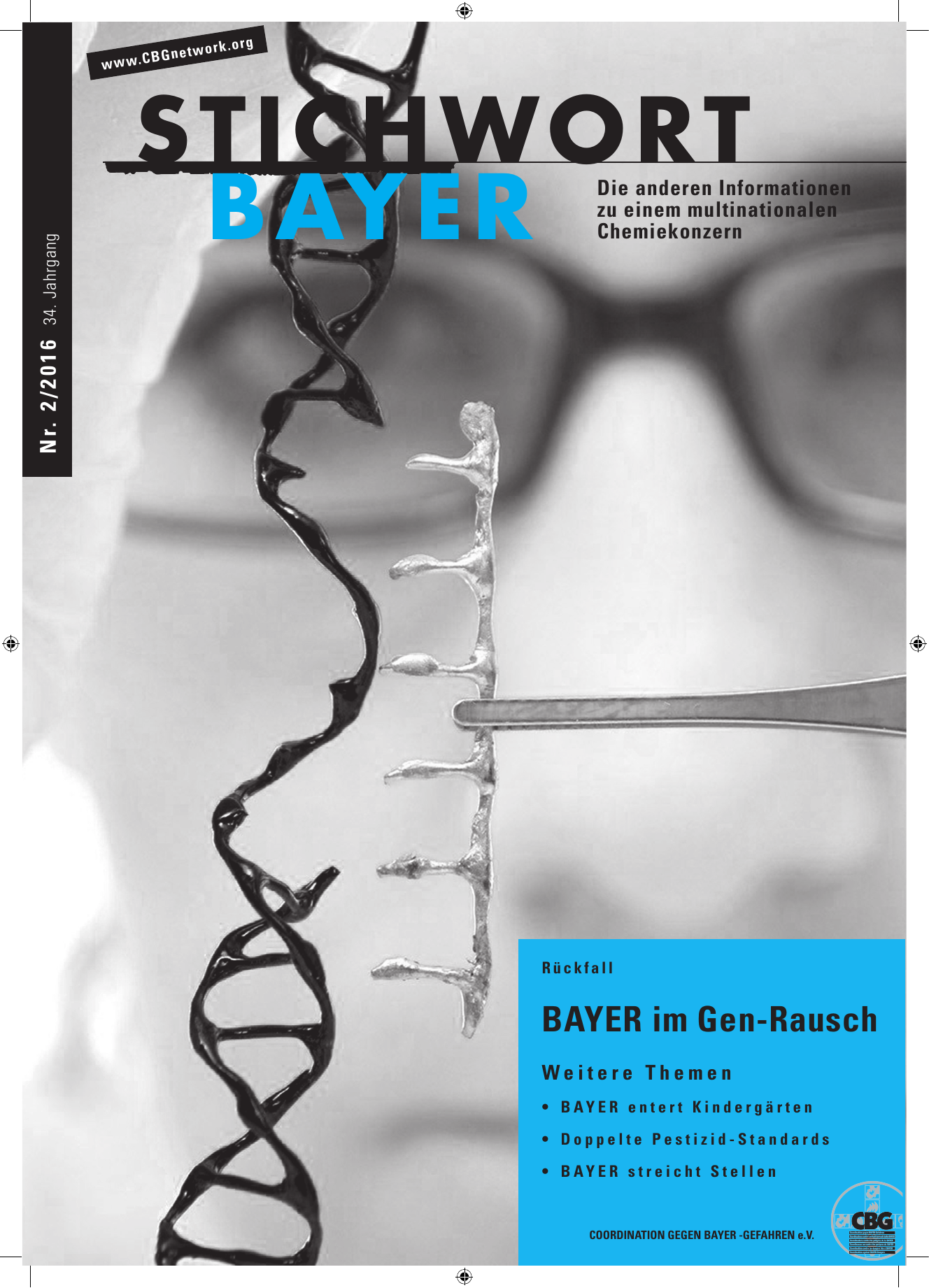

BAYER macht Gen-Scherereien

Die Gentechnik galt von Beginn an als Wissenschaft, die sich Allmacht anmaßt und anstrebt, Menschen, Tiere und Pflanzen nach Maß zu kreieren. Richtig einlösen kann sie diesen Anspruch aber erst jetzt. Während die ForscherInnen sich früher zumeist darauf beschränkten, fremde Gene in das Erbgut zu übertragen, so machen sie sich nun daran, in ihren Labors künstliche DNA zu entwickeln und diese passgenau ins Genom einzuschleusen. Ein Leben aus dem Baukasten erschaffen die WissenschaftlerInnen auf diese Weise. Die „Synthetische Biologie“ macht’s möglich. Und BAYER mischt da natürlich kräftig mit.

Von Jan Pehrke

Die Gentechnik hat mal wieder Oberwasser. Sie verspricht jetzt, wirklich all die Versprechen einzulösen, die sie einst gegeben hat wie zum Beispiel die Heilung schwerer Krankheiten. Damit nicht genug, nimmt sie – wie schon bei ihrem ersten Frühling vor rund 25 Jahren – den Mund noch voller. „Wir werden neue Organismen schaffen, um die drängendsten Probleme unserer Zeit zu lösen“, prophezeit etwa Craig Venter, der Vater der Genom-Sequenzierung. Von DNA, „am Computer entworfen und im Labor chemisch hergestellt“ schwärmt er. Und wenn dann in der ForscherInnen-Community von Regenesis, redigiertem Erbgut, Pflanzen auf dem Mars oder der Wiederbelebung des Neandertalers die Rede ist, gleitet die Wissenschaftsprosa vollends in Science Fiction über. Aber die Medien schenken den Verheißungen Glauben. „Um 2050 spielen genetisch bedingte Erbkrankheiten keine Rolle mehr, alle Nutz-Pflanzen sind so optimiert, dass ihnen Schädlinge nichts mehr anhaben können und auch der Klimawandel die Erträge nicht schmälert“, diese und andere Visionen hält der „Welt“-Journalist Norbert Lossau für „realistischer, als es manchem derzeit erscheinen mag“.

Gen-Scheren

Die Schlüsseltechnologie, die das Tor zu dieser „schönen neuen Welt“ 2.0 öffnen soll, heißt „synthetische Biologie“. „Die Art und Weise, wie die Synthetische Biologie Industrie, Forschung, Ausbildung und Beschäftigung im Lifescience-Sektor vorantreiben wird, kommt den Entwicklungen der Computer-Industrie zwischen den 1970er und 1990er Jahren gleich“, frohlockte die Europäische Kommission bereits 2005. Die „Synthetische Biologie“ verspricht, wie der Name schon sagt, nicht weniger, als künstliches Leben zu schaffen. Die Kreation von Minimal-Zellen mit einem kleinen Genom und „die Konstruktion von teilweise oder komplett künstlichen biologischen Systemen“ zählen dem EU-Beratungsteam „European Group on Ethics in Science and New Technologies“ zufolge zum Arbeitsbereich des jungen Wissenschaftszweiges.

Bei manchen seiner Spielarten müssen die ForscherInnen gar nicht mehr direkt Hand ans Genom legen. Sie erzeugen mit kleinen Sequenzen von im Labor hergestellten DNA-Bausteinen, den Oligonukleotiden, Veränderungen im Erbgut. Solche Mutagenese-Verfahren kennt auch die traditionelle Pflanzen-Züchtung; sie wirkt mit Hilfe von Bestrahlung oder Chemikalien auf die Organismen ein. Die „Oligonukleotid-gesteuerte Mutagenese“ (OgM) arbeitet jedoch angeblich zielgenauer. Die Oligonukleotide steuern direkt eine bestimmte Stelle im Erbgut an, klinken sich ein, initiieren die gewünschte Veränderung und lösen sich dann auf. So hat etwa die Firma CIBUS Raps eine Herbizid-Resistenz beschert.

Bei anderen Methoden der „Synthetischen Biologie“ geht es hingegen in medias res. Sie bedienen sich bestimmter Enzyme, den Nukleasen, um ins Genom zu gelangen. Diese Nukleasen wirken als Gen-Scheren. Sie schneiden das Genom auf und fügen neue DNA-Teile ein, die sie im Schlepptau hatten. Bei TALEN basiert das so genannte genome editing auf im Labor geschaffenen Proteinen mit Signal-Sequenzen, die in der Zelle bestimmte Prozesse initiieren und so das gewünschte Ergebnis produzieren. PRECISION BIOSCIENCE konstruiert seine Gen-Schere hingegen aus dem „I-Crel“-Enzym, das zu den Endonukleasen gehört, und vermarktet sie unter dem Namen „Directed Nuclease Editor“ (DNE).

Als „Star“ unter all den Erbgut-Scheren firmiert aber CRISPR/Cas, deren Mütter Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna im letzten Jahr als heiße Nobelpreis-KandidatInnen galten, aber leer ausgingen. Das Verfahren bedient sich eines Abwehr-Mechanismus’ von Bakterien zum Aufspüren von Fremd-DNA, um bestimmte Gen-Abschnitte anzusteuern, und nutzt dann das Cas-Enzym zur Auftrennung der Genom-Sequenz. Anschließend setzt CRISPR/Cas entweder mitgeführte neue Erbgut-Stränge ein oder induziert Mutagenese-Effekte, also von der Zelle selbst auf den Weg gebrachte Veränderungsprozesse.

BAYER schnippelt mit

Und eben den Zugriff auf diese Technik hat BAYER sich nun gesichert. Der Leverkusener Multi ist mit dem von Emmanuelle Charpentier gegründeten Unternehmen CRISPR THERAPEUTICS ein Joint Venture eingegangen und hat darüber hinaus noch einen Minderheitsanteil an der Firma erwoben. Der BAYER-Manager Axel Bouchon erklärte zum feierlichen Anlass: „Es wird sehr spannend, unsere Stärken bei Technologie-Führerschaft, wissenschaftlicher Exzellenz und Patenten zu kombinieren. Wir haben hier die Chance, einen echten Fortschritt für Patienten mit schweren genetischen Krankheiten und für unser Geschäft zu erzielen.“ „Und für unser Geschäft“ – ein solcher Zusatz darf beim Pharma-Riesen natürlich nicht fehlen. Er kündigte an, binnen fünf Jahren 335 Millionen Dollar in die Kooperation zu investieren, um auf CRISPR/Cas beruhende Therapien für Blut-, Herz- und Augen-Krankheiten zu entwickeln. Auch für Anwendungen im Agrar-Bereich kann der Global Player die Hervorbringungen des Gemeinschaftsunternehmens nutzen. Folgerichtig stellt er den Deal als Teil seiner neuen Life-Science-Strategie dar, welche die ihm nach der Abstoßung seiner Kunststoff-Sparte noch verbliebenen Bereiche „Pharma“ und „Landwirtschaft“ enger zusammenführen will. Darum zeichnet offiziell auch das „BAYER Lifescience Center“ für den Geschäftsabschluss verantwortlich. Plausibler wird die Trennung von BAYER MATERIALSCIENCE dadurch aber nicht, denn bei „Plaste & Elaste“ kommt die „Synthetische Biologie“ ebenfalls schon zur Anwendung.

Der Konzern setzt große Hoffnungen auf die schnittigen neuen Werkzeuge zur Gen-Bastelei. „Besonders spannend finde ich das Potenzial neuer Technologien wie DNA-Editing“, zeigt sich der im Vorstand des Unternehmens für Innovationen verantwortliche Kemal Malik begeistert. Das Thema schaffte es sogar auf das Cover des neuesten Geschäftsberichts. Zwei ForscherInnen stehen da vor einem Erbgut-Strang und tun so, als ob sie fachsimpelten.

Und der Leverkusener Multi tritt nicht erst durch den Deal mit CRISPR THERAPEUTICS ins Reich der „Synthetischen Biologie“ ein. Er schnippelt schon länger am Erbgut herum. 2011 gelang es ForscherInnen des Unternehmens erstmals, mit Hilfe des DNA-Editings in eine Baumwoll-Pflanze ein Gen einzubringen, das die Laborfrucht immun gegen ein Herbizid macht. „Drei Buchstaben beschreiben ihren Erfolg: DNE“, vermeldete der Konzern mit Verweis auf das Verfahren von PRECISION, auf das sich der Global Player den Zugriff gesichert hatte. Die WissenschaftlerInnen fädelten das neue Merkmal zielgenau in unmittelbarer Nachbarschaft eines anderen Resistenz-Gens ein und vergrößerten somit die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung der Eigenschaften in die Baumwolle der nächsten Generation. Und sie wollen noch höher hinaus: „Denkbar ist es auch, unerwünschte Gene stillzulegen. Oder Sequenzen zu optimieren, indem man einzelne Basen austauscht“, blickt der BAYER-Genkoch René Ruiter in die Zukunft.

Auch die TALEN-Technik nutzt der Global Player. Bereits seit 2006 kooperiert er mit dem französischen Unternehmen CELLECTIS, das diese Art des Genome Editing entwickelte. Und erst 2014 erweiterte der Agro-Riese seine Zusammenarbeit mit der „Institut Pasteur“-Ausgründung. Er gab die Entwicklung von Gen-Raps in Auftrag, dessen Erbgut mit Hilfe von Gen-Scheren neue Bausteine erhält. Darüber hinaus sicherte sich BAYER den Zugang zu neuen Technologien. „Sie ermöglichen so präzise Modifikationen des Genoms oder der Gene, dass Veränderungen des gesamten Pflanzen-Genoms vermieden werden“, frohlockte die BAYER-Forscherin Catherine Feuillet. Und zusätzlich zu diesen Produkt-Entwicklungen und Forschungsbestrebungen im Bereich „Synthetische Biologie“ hat der Leverkusener Multi noch Patente auf Gen-Scherereien in der Hinterhand. Nach Recherchen von TESTBIOTEST kommt er auf insgesamt 13 Anmeldungen. Dabei übertrumpft ihn weltweit lediglich DOW.

„Gezielt ins Baumwoll-Genom“ überschrieb der Leverkusener Multi seine vermeintliche Erfolgsmeldung vor fünf Jahren. Nach Ansicht der Konzerne arbeiten die Erbgut-Scheren nämlich „rasiermesser-scharf“. Die WissenschaftlerInnen schwärmen von ihren Präzisionsskalpellen, mit denen sich die Buchstaben des Lebens in einem DNA-Strang angeblich so exakt wie Wörter in einem Textbearbeitungsprogramm verändern lassen. Und da BAYER & Co. jetzt eine neue Erfolgsformel gefunden zu haben meinen, reden sie auch endlich einmal Tacheles über die Gentechnik 1.0. Sie geben zu, dass diese die in sie gesetzten Hoffnungen nie hat erfüllen können und beschreiben ihre Methodik rückblickend als unausgegoren. Die Ziel-Objekte mit „gene guns“ einem „particle bombardment“ mit Genen auszusetzen, in der Hoffnung, irgendwo werde schon etwas hängen bleiben, das sei doch wenig mehr als „Trial and Error“ gewesen, räumen die GentechnikerInnen ein. Heute aber ist ihrer Meinung nach alles anders. Der Molekulargenetik-Professor Paul Hooykaas von der Universität Leiden konstatiert in einem Interview mit BAYER research: „Die Optimierung der neuen DNE-Technologie ermöglicht die Entwicklung beispielloser ‚Designer-Pflanzen’ mit genau den genetischen Veränderungen, die zuvor konzipiert wurden.“ Zudem vermögen die ForscherInnen ihm zufolge dank der schnelleren Genom-Entschlüsselungen die neuen Gene nun präzise zu orten. „Dies sollte die Gesellschaft von der Sicherheit solcher Pflanzen überzeugen“, meint Hooykaas.

Viele Risiken

Allerdings schneiden die Gen-Scheren so trennscharf denn doch nicht. Allzu oft lassen sie Fünfe gerade sein und setzen nicht an der avisierten Stelle, sondern an ähnlichen Abschnitten des Erbgutes zum Schnitt an. Und wenn eine bestimmte Sequenz in der DNA öfter vorkommt, so schnippeln sie so manches Mal auch öfter, als den WissenschaftlerInnen lieb ist. Von „Off-Target-Effekten“ sprechen sie in solchen Fällen. Derartige und andere Nebenwirkungen traten im Frühjahr letzten Jahres bei Experimenten chinesischer WissenschaftlerInnen mit dem CRISPR/Cas-System an Embryonen auf. So kam es einerseits an unbeabsichtigten Orten zu den beabsichtigten Mutationen und andererseits an den beabsichtigten Orten zu unbeabsichtigten Mutationen.

Aber nicht nur wegen solcher Gen-Scherereien überzeugt die neue Technologie in Sachen „Sicherheit“ nicht. Christoph Then zitiert in seinem Buch „Handbuch Agro-Gentechnik“ eine BeraterInnen-Gruppe der US-Regierung, die vor unbekannten Biologie-Objekten warnt, weil sich das Verhalten der Labor-Konstrukte mit dem synthetisch hergestellten Erbgut allein auf der Basis ihres DNA-Codes nicht exakt bestimmen lässt. „In den meisten Fällen entwickeln sich die biologischen Systeme, die von Wissenschaftlern verändert wurden, wieder rasch in den ‚Wildtyp’ (...) zurück. Allerdings (...) schließt dies nicht die Möglichkeit aus, dass die Systeme sich auf unvorhergesehene und gefährliche Art und Weise weiterentwickeln, insbesondere wenn sie außerhalb des Labors freigesetzt werden.“ Und diese Gefahr steigt mit den Prozeduren der Synthetischen Biologie. Sie erlaubt den WissenschaftlerInnen nämlich schnellere und häufigere Eingriffe in das Erbgut als die Gentechnik alter Schule. „Die große Zahl von veränderten und/oder neuen Teilen würde zudem die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von sogenannten emergierenden Eigenschaften – d. h. zunächst unbekannte Eigenschaften, die nicht einzelnen bestimmten Teilen zuschreibbar sind, sondern die durch Zusammenwirken der Teile ‚neu’ entstehen – erhöhen“, gibt der Bericht des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgen-Abschätzung den Wortlaut entsprechender wissenschaftlicher Publikationen zu diesem Thema wieder.

So haben diejenigen Bakterien, die aus der Zersetzung von Biomasse Energie gewinnen, wie sie die seit 2009 zu BAYER gehörende Firma ATHENIX zum Patent angemeldet hat, aufgrund ihrer hochgezüchteten Leistungsfähigkeit das Potenzial, einen Überlebensvorteil gegenüber anderen zu erringen und die ökologischen Systeme nachhaltig zu verändern. Auch wenn solcherart im Labor kreierten Arbeitsbienen zum Teil nur über 700 Gene verfügen, erweist sich deren Zusammenwirken doch als äußerst komplex, was Prognosen über ihre zukünftige Entwicklung zu einer alles anderen als leichten Übung macht. Das SCENIHR, die wissenschaftliche BeraterInnen-Gruppe der EU für neue Gesundheitsrisiken, geht in ihrem Report über die „Synthetische Biologie“ deshalb ebenfalls auf das von solchen SynBio-Kreationen ausgehende Gefährdungspotenzial ein. Freigesetzt, wären diese imstande, in Interaktion mit der Umwelt zu treten und beispielsweise Nahrungsketten zu unterbrechen oder sich sogar mit anderen Organismen zu verbinden und zusammen mit ihnen neuartige Viren auszubrüten, meinen die WissenschaftlerInnen. Solche Viren könnten überdies nicht nur durch einen „Unfall“ entstehen, sondern bewusst als Bio-Waffen erzeugt werden. Die „Synthetische Biologie“ erweitert die Möglichkeiten dazu immens, warnt etwa der Bericht des Bundestagsausschusses.

Diese sorgt also für mehr Risiken, denen noch dazu weniger auf die Spur zu kommen ist. Die Risiko-Bewertung stößt bei den künstlichen DNA-Konstrukten nämlich an Grenzen. Konnten die WissenschaftlerInnen bei der Beurteilung des Sicherheitsprofils von gen-veränderten Pflanzen bisher immer das biologische Original als Vergleichsmaßstab heranziehen, um eventuelle Abweichungen im Verhalten festzustellen, so fehlt im Reich der „Synthetischen Biologie“ eine solche Reverenz-Größe.

SCENIHR sieht zudem die Gefahr, dass die Biomasse als Rohstoff der „Synthetischen Biologie“ – etwa um Bio-Kraftstoffe der 2. Generation oder Kunststoffe herzustellen – zu einer intensiveren Boden-Nutzung mit all ihren negativen Folgen für die Umwelt führt und hält deshalb fest: „SynBio-Alternativen für chemische Produkte und industrielle Prozesse müssen nicht unbedingt nachhaltiger sein als traditionelle Produkte.“

Die ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT (AbL) befürchtet ebenfalls negative Auswirkungen auf den Agrar-Sektor. „Die mit Hilfe der neuen Gentechnik zu erwartenden Produkte entsprechen nicht den Herausforderungen an eine klima- und umweltschonende Landwirtschaft und Lebensmittel-Erzeugung“, konstatiert der Verband. Zudem besteht für den AbL die Gefahr, dass die neuen Gentechniken die Monopolisierung des Saatgut-Marktes noch weiter vorantreiben.

BAYER & Co. wiegeln ab

Die Konzerne aber spielen die Gefahren herunter. In seiner Stellungnahme zum Bericht des EU-BeraterInnengremiums zur „Synthetischen Biologie“ mahnt EuropaBio, der Sachverwalter der Lobby-Interessen von BAYER & Co. in Brüssel, zunächst einmal ganz allgemein, bei anstehenden Regulierungsfragen doch bitte nicht immer nur an den Schutz der Menschen vor Risiken und Nebenwirkungen neuer Produkte zu denken, sondern auch einmal an den Schutz der Innovationsfähigkeit Europas. In der Sache hatte BAYER-Chef Marijn Dekkers in Tateinheit mit den Bossen von SYNGENTA, NOVARTIS und anderen Unternehmen schon im Oktober 2013 einen Offenen Brief an die EU-Kommission geschrieben, in dem sie forderten, dem Innovationsprinzip denselben Rang wie dem Vorsorge-Prinzip einzuräumen. Darum drängt EuropaBio die EU, bei SynBio-Produkten nur nach dem Vorsorge-Prinzip zu handeln, wenn konkrete Hinweise auf schädliche Wirkungen vorliegen und nicht schon auf bloßen Verdacht hin. Der Verband fordert also ein solches Sicherheitsmanagement, wie er es mit Verweis auf das US-amerikanische Modell auch gerne im TTIP-Abkommen verankert sähe. Nach Ansicht der Konzerne gilt es nämlich, auch einmal Wagnisse einzugehen. „Innovationen sind per definitionem mit Risiken verbunden“, heißt es in dem Schreiben von Marijn Dekkers und den anderen Konzern-Lenkern an die Europäische Kommission.

Deshalb erfordert die neue Technologie den Unternehmen zufolge nicht nur keinen zusätzlichen Regelungsbedarf, sie wollen teilweise schon die bestehenden Vorschriften nicht auf SynBio-Produkte angewandt wissen, weil bei deren Herstellung angeblich oft gar keine Gentechnik im traditionellen Sinne am Werke war. Eine Mutagenese, also eine Veränderung am Erbgut ohne direkten Eingriff, die durch Bestrahlung oder Chemie-Einsatz zustande komme, unterscheide sich doch gar nicht von einer solchen, die künstlich hergestellte DNA- oder RNA-Abschnitte im Pflanzen-Genom initiieren wie bei der Oligonukleotid-gesteuerten Mutagenese, argumentieren sie.

Mit just dieser Begründung versuchte die Firma CIBUS, ihren herbizid-toleranten Raps unter Umgehung des „Gesetzes zur Regelung der Gentechnik“ auf die Felder zu bekommen. Als „fortgeschrittene nicht transgene Züchtungstechnologie“ bezeichnete sie das Verfahren. So hoffte das Biotech-Unternehmen nicht zuletzt auch, die Kosten für die Zulassungsprozeduren zu sparen, die bei 10 bis 15 Millionen Euro liegen. Und das „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit“ ließ das willfährig mit sich machen. Sie stufte die Ackerfrucht „nicht als Gentechnik im Sinne des Gentechnik-Gesetzes“ ein, da sich in ihrer DNA keine Fremd-Gene finden. „Es ist unsinnig, wenn wir Dinge regulieren, die wir nicht erkennen können“, sagt der BVL-Wissenschaftler Hans-Jörg Buhk. Vorerst darf der OgM-Raps die Felder aber trotzdem noch nicht heimsuchen. Der BUND reichte nämlich eine Klage gegen den Anbau ein und stoppte so vorerst die Aussaat.

Und wenn es sich denn bei SynBio-Produkten um Gentechnik im Sinne der entsprechenden Gesetze handelt, dann regeln diese auch alles Nähere zu den Sicherheitsanforderungen, meint EuropaBio. In ihren Einlassungen zum SCENIHR-Report leugnet die Industrie-Organisation das Gefährdungspotenzial der neuen Gen-Technologie systematisch. Das Freisetzungsrisiko schätzt sie als äußerst gering ein, und unbekannte Biologie-Objekte sieht sie ebenfalls nicht am Horizont heraufziehen. Und auch die kleinbäuerliche Landwirtschaft hat nach ihrem Dafürhalten von der „Synthetischen Biologie“ nichts zu befürchten. EuropaBio hadert schon damit, dass sich die SCENIHR-ExpertInnen überhaupt ergebnis-offen mit solchen möglichen Nebenwirkungen beschäftigen. Technikfolgen-Abschätzungen dieser Art haben nach Ansicht von BAYER & Co. in einem solchen Report nichts zu suchen: „Wir glauben, dass Bezugnahmen auf sozio-ökonomische, ethische und soziale Themen nicht in diesem Dokument enthalten sein sollten.“ Und das BAYER-Vorstandsmitglied Kemal Malik droht der EU im Falle von Restriktionen gegen die neue Gentechnik schon einmal an, nicht mehr so viele Forschungsgelder in den Mitgliedsländern zu investieren: Wir müssen es nicht in Europa ausgeben. Wir können es überall auf der Welt ausgeben.“

Kein Handlungsbedarf

Die einflussreichsten wissenschaftlichen Einrichtungen decken diese verharmlosende Sichtweise der Gentech-Konzerne und versuchen, ihnen politisch den Rücken freizuhalten. So urteilte die „Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit“, vom „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ um eine Bewertung der neuen Risiko-Technologie gebeten, 2012: „Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die in Deutschland in der Synthetischen Biologie verfolgten Forschungsansätze kein biosicherheitsspezifisches Gefährdungspotenzial bergen, das über das von den ‚klassischen’ gentechnischen Versuchen hinausgeht und dem nicht durch die konsequente Anwendung des GenTG (Gentechnik-Gesetz, Anm. SWB) begegnet werden kann.“ Die „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ (DFG) kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Neuartige Organismen ohne Vorbilder in der Natur zu kreieren, stellt nach Ansicht der DFG keine zusätzlichen Sicherheitsanforderungen: „Eine gesetzliche Regulierung speziell für die Synthetische Biologie ist derzeit aus diesen Gründen nicht erforderlich.“ Und auch die Leopoldina-Wissenschaftsakademie hält ein solches Paragraphen-Werk für unnötig. „Wenn wir zu der Überzeugung kommen sollten, dass bestimmte gesetzliche Instrumente fehlen, dann werden wir das in Richtung Politik kommunizieren. Doch derzeit sehen wir einen solchen Bedarf nicht“, erklärte Leopoldina-Präsident Jörg Hacker in der Welt.

Die Europäische Union prüft zurzeit, ob die bestehenden Gentechnik-Gesetze wirklich den Herausforderungen der „Synthetischen Biologie“ gerecht werden oder ob diese einen speziellen juristischen Rahmen benötigt. BeobachterInnen zufolge könnte die EU-Kommission sich aber auch aus der Verantwortung stehlen und die Entscheidung darüber den nationalen Parlamenten überlassen, wie sie es jüngst im Fall der Zulassungen für Gen-Pflanzen getan hat.

Bei den Verhandlungen zur „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ spielt SynBio ebenfalls eine Rolle. BAYER & Co. bemühen sich nämlich nicht nur, via TTIP bereits bestehende Auflagen zu risiko-reichen Produkten aufzuweichen, sondern arbeiten auch daran, bei neu anstehenden Regulierungsfragen von vornherein ein niedriges Schutz-Niveau zu verankern. Deshalb entfaltet der europäische Saatgut-Verband ESA in Tateinheit mit seinem US-amerikanischen Pendant ASTA große Lobby-Aktivitäten, um BAYER & Co. vor Restriktionen zu bewahren. „Für die neuen Pflanzenzucht-Techniken halten ESA und ASTA ein spezielles Regelwerk nicht für erforderlich“, erklären die Organisationen und warnen vor Handelshemmnissen, falls Brüssel sich im Gegensatz zu den USA doch für eine Extra-Verordnung entscheiden sollte. Auch droht nach Ansicht der beiden Lobby-Clubs in einem solchen Fall wirtschaftlicher Schaden für eine erfolgversprechende Innovation: „Der zukünftige Gebrauch der neuen Pflanzenzucht-Techniken (...) und die Markteinführung der daraus resultierenden neuen Pflanzen-Arten hängt stark von einem förderlichen regulatorischen Umfeld und politischer Unterstützung ab“.

Großbritannien hat sich Anfang Februar 2016 bereits entschieden, der Anwendung der „Synthetischen Biologie“ im Bereich der Human-Medizin dieses förderliche Umfeld zu bieten. Das Land erlaubte es WissenschaftlerInnen des „Francis Crick Instituts“, mit ihren Gen-Scheren an Embryonen herumzuschnippeln. Und es dauerte nicht lange, bis auch das hiesige Embryonen-Schutzgesetz in die Diskussion kam. „Das Gesetz entspricht nicht mehr dem heutigen Forschungsstand“, meint etwa Jochen Taupitz vom „Institut für Medizin-Recht und Bioethik“. Dem Ansinnen der Global Player, mit der „Synthetischen Biologie“ zurück in die Zukunft der Gentechnik aufzubrechen, steht momentan also nicht viel im Wege, trotz der vielen mit ihr verbundenen Risiken und Nebenwirkungen.