BAYER und andere Chemie-Großkonzerne waren und sind teilweise immer noch in die Produktion chemischer Waffen involviert. Peter Jaeggis Buch „Krieg ohne Ende“ liefert spannende Einblicke und eine umfangreiche Faktensammlung zum „chemical warfare“ am Beispiel von Vietnam.

Von Max Meurer

Zahlreiche Filme, Schallplatten und andere Kunstwerke wurden über den Vietnamkrieg geschaffen. Jede/r kennt die Kino-Werke über das Schicksal US-amerikanischer SoldatInnen, die traumatisiert und gebrochen von ihrem Einsatz heimkehrten, wenn sie – von ihrer Regierung in einem aussichtslosen Krieg gegen die vietnamesische Befreiungsbewegung als Kanonenfutter verheizt – nicht in Särgen zurückkamen.

Die andere Seite der Geschichte bleibt dabei oft unterbelichtet: das Schicksal des vietnamesischen Volkes, dem die imperialistische Großmacht mit Kugeln, Bomben und chemischen Kriegswaffen begegnete. Es dominiert der Fokus auf die politischen Entscheidungsträger, nur über die Beteiligung der Chemie-Riesen an der Durchführung dieses Krieges wird wenig gesprochen. Das als Agent Orange bekannt gewordene, dioxinhaltige Pestizid erlangte in diesem Zusammenhang eine traurige, aber isolierte Berühmtheit. Sein Einsatz kam in den bereits genannten Filmen, LPs und Kunstwerken zwar zur Sprache, doch über die Spätfolgen wissen die meisten nur wenig.

Das zu ändern, setzte sich Peter Jaeggi mit seinem Buch zum Ziel. Aber der Weg zu „Krieg ohne Ende“ war lang und steinig. „Er begann 1998 mit einer Begegnung mit dem ‚Green Cross‘-Gründer Roland Wiederkehr, der mich für diese Langzeit-Arbeit motivierte. Unterwegs viele berührende und hautnahe Begegnungen mit Menschen, mit Opfern der Dioxin-Attacke, mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Auch mit dem US-Veteranen Chuck Palazzo, der über seine schrecklichen Kriegserfahrungen berichtete.“, so fasst Jaeggi selbst die Entstehung des Werkes zusammen. Rund 18 Jahre vergingen zwischen besagter Begegnung und dem Erscheinen des Buchs.

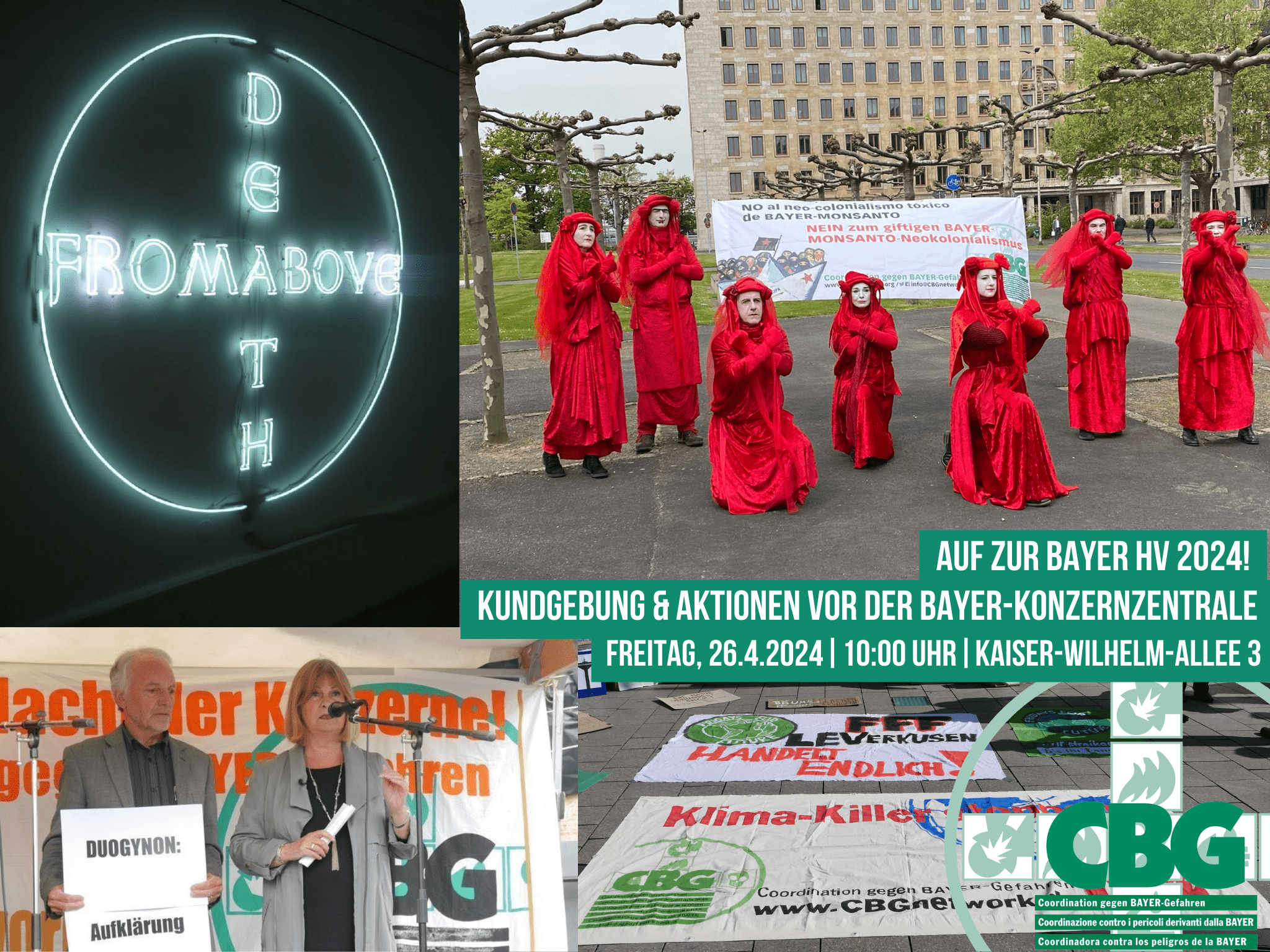

Die Neuauflage vom letzten Jahr, zu der die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN einige Infos beigesteuert hat, bringt dabei auch einige Neuerungen mit sich: So wurden beispielsweise die Schilderungen Chuck Palazzos wieder entfernt, nachdem sich Ende der 2010er herausstellte, dass dieser gar nicht im Vietnamkrieg gekämpft hatte. Ebenfalls neu ist die beeindruckende photographische Ausgestaltung mit Bildern des zweifachen Pulitzer-Preisträgers Horst Faas, die aus der Zeit des Vietnamkrieges selbst stammen und neben Kriegsalltagsszenen auch das menschliche Leid des vietnamesischen Volkes und die Kriegsverbrechen des US-Militärs dokumentieren. Überdies steuerte Roland Schmid Farbaufnahmen bei, die die Opfer der Militäraggression und die Folgen des Chemie-Krieges zeigen.

Warum „Krieg ohne Ende“?

Und damit sind wir schon beim ersten Punkt, warum die Lektüre lohnt: Peter Jaeggis Werk vermittelt ein eindrückliches Bild von den Langzeit-Folgen des Chemie-Kriegs in Vietnam mit Agent Orange und anderen Pestiziden. Doch was hat es mit Agent Orange eigentlich auf sich? Bei dem Stoff handelt es sich der Bestimmung nach um ein Antiunkrautmittel. Die US-Regierung benutzte es aber als Entlaubungsmittel, um im Dschungel klarere Sicht zu haben und die Verstecke der vietnamesischen Befreiungskräfte enttarnen zu können. Zudem zerstörte die U.S. Army damit die Ernten des Feindes.

Sie setzte zwischen 1962 und 1971 rund 46 Millionen Liter des Kampfstoffes und noch einmal 34 Millionen Liter anderer Agro-Chemikalien ein. Beliefert wurde die US-Regierung dabei unter anderem von BAYERs jetziger Tochter-Gesellschaft MONSANTO (siehe Kasten), DOW CHEMICAL, DIAMOND SHAMROCK und UNIROYAL. Auch der BAYER-Konzern war mit von der Partie (siehe Kasten), verfügt er doch über eine lange Erfahrung mit chemischen Kampfstoffen aus. Sie reicht bis in den Ersten Weltkrieg zurück, stand dann auch dem Hitler-Reich zu Diensten und konnte sich nach dem Ende des Faschismus noch weiterentwickeln. Hier gab es auch personelle Kontinuitäten, so etwa in den Personen von Otto Ambros und Wolfgang Wirth. Ambros war Direktor der IG FARBEN und forschte als Chef der Abteilung für chemische Kriegsführung von Speers Rüstungsministerium an Giftgasen, auch für den Einsatz in deutschen Konzentrationslagern. Wirth war ebenfalls in solche Forschung involviert, was beide aber nicht daran hinderte, später für BAYER im Werk in Wuppertal Elberfeld an chemischen Kriegswaffen für den Vietnam-Krieg zu forschen, so berichtet der Historiker Gerhard Feldbauer.

Langzeitfolgen

Bis heute ist der Einsatz von Agent Orange während des Krieges gegen Vietnam die größte Dioxinquelle im Land. Dazu schreibt Jaeggi: „Dioxine sind Umweltgifte und gehören zum sogenannten „schmutzigen Dutzend“, zur Gruppe der gefährlichsten Umweltgifte (…) Das allergiftigste unter ihnen ist jenes, das als „Seveso-Gift“ berüchtigt ist (…): TCDD, das auch in Agent Orange enthalten war.“ Jaeggi weist überdies darauf hin, dass TCDD als etwa 500-mal giftiger als Strychnin (vormals Rattengift) ist und tausendfach toxischer als Nikotin.

Nun ist TCDD eigentlich kein notwendiger Bestandteil von Agent Orange, die hohe Belastung erklärt sich aus der Unreinheit der Produktion, die wiederum daher rührt, dass MONSANTO & Co. in möglichst kurzer Zeit möglichst große Mengen des Kriegsstoffes produzieren wollten.

Das Gift ging in großem Maßstab über das gesamte Land nieder. Es machte keinen Unterschied zwischen ZivilistInnen, Armeeangehörigen oder PartisanInnen und verseuchte Böden und Gewässer. Sehr anschaulich und verständlich skizziert Jaeggi die Auswirkungen des „herbicital warfare“, auch unter Rückgriff auf den TDI-Wert (tolerable daily intake, also die noch tolerierbare tägliche Aufnahme-Menge) und den politischen Umgang damit. „Die tägliche lebenslange Belastung der Bevölkerung mit 0,006 bis 0,01 Pikogramm Dioxin pro Kilogramm Körpergewicht führt zu einem zusätzlichen Krebsfall auf eine Million Menschen. Alle anderen „zumutbaren“ Pikogramm-Mengen an Dioxinen sind nur politische Werte! Im Klartext: Es wird politisch entschieden, wie viele zusätzliche Krebsfälle durch Dioxin-Belastung der Bevölkerung zugemutet werden.“ Doch TCDD löst nicht nur Krebs aus, schädigt das Immunsystem und stört die Embryonalentwicklung, es gelangt darüber hinaus noch über Plazenta und Muttermilch direkt in den Organismus von Neugeborenen, wo es, wie Jaeggi betont, imstande ist, in Konzentrationen auch unterhalb des Grenzwertes vielfältige Gesundheitsstörungen hervorzurufen.

Wer trägt die Schuld?

Jaeggi weist darüber hinaus darauf hin, dass MONSANTO & Co. ebenso wie die politisch Verantwortlichen genau wussten, was sie taten. So unterschrieben bereits 1966 22 US-WissenschaftlerInnen einen Brief, der über die Gefahren von Dioxin aufgeklärte. Sein Adressat Lyndon B. Johnson, damaliger US-Präsident, ignorierte dies geflissentlich, ebenso wie den damit verbundenen Aufruf, sich zu verpflichten, keine chemischen Waffen im Vietnamkrieg einzusetzen. In Deutschland wussten die Unternehmen auch seit spätestens Mitte der 50er Jahre und einigen Unfällen bestens über die Toxizität von Dioxinen Bescheid. Das hinderte die Chemieriesen jedoch nicht an der Produktion von Agent Orange.

Umso merkwürdiger mutet es da an, dass Jaeggi später im Buch unter der zitierten Überschrift „Hanoi lässt seine Opfer im Stich“ Felix Klickermann vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mit den Worten zitiert: „Ich glaube, es ist zu einfach gedacht, sich hier allein auf die USA und die Herbizid-Produzenten zu versteifen.“ Er meint damit die Frage, wer den Geschädigten Unrecht tut, und bezieht sich kritisch auf die vietnamesische Hilfspolitik für die Leidtragenden, die nicht weit genug gehe. Da stellt sich dann doch die Frage: Wer ist für die Opfer verantwortlich? Die Regierung eines Landes, das nicht für Eroberung oder Unterdrückung, sondern für seine Unabhängigkeit kämpfte, oder die militärischen Aggressoren, die chemische Waffen in Kenntnis ihrer weitreichenden Folgen über ein jahrzehntelang unterdrücktes, agrarisches Land brachten? Jaeggi weist immer wieder, und das vollkommen zurecht, auf die USA hin, auf die Unsinnigkeit ihrer ideologisch verblendeten „Domino-Strategie“, auf die menschenverachtende Kriegsführung und so weiter. Wozu bedient er sich aber dann solcher Floskeln? So finden sich am Rande immer wieder Darstellungen zum Vietnamkrieg, die vor allem durch die US-amerikanische und bundesrepublikanische Propaganda in die Öffentlichkeit getragen wurden etwa zur Rolle der vietnamesischen Widerstandskräfte, zum Umgang mit südvietnamesischen ZivilistInnen sowie zum Verhalten der US-Führung. Das ist schade, doch wer diese Zwischentöne einordnen kann und sich auf die Fakten konzentriert, die das Buch in beeindruckendem Umfang versammelt, lernt trotzdem eine Menge.

Die Geschädigte Tran To Nga

Nicht nur die Darstellung der Wirkweise, Zusammensetzung und Spätfolgen der Chemiewaffen gelingt dem Autor auf beeindruckend verständliche Art und Weise, auch die Gespräche mit den Geschädigten sind ausgesprochen verdienstvoll. Beispielsweise berichtet Ngyuen Bong, 1962 direkt zu Beginn der US-Militäraggression geboren, vom Kriegsalltag und seinen Folgen, zu denen auch gehört, dass seine beiden Töchter cerebral gelähmt sind und deshalb mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife zu kämpfen haben.

Ein eigenes Kapitel ist Tran To Nga gewidmet. Sie kämpfte auf der Seite der vietnamesischen Befreiungskräfte und wurde während ihrer Arbeit als Journalistin Opfer eines Gifteinsatzes. Heute steht die Frau an der Spitze der Bewegung, die in Frankreich für Gerechtigkeit und die juristische Anerkennung der Verbrechen der BAYER-Tochter MONSANTO und dreizehn weiterer Firmen kämpft. Am stärksten ist dieser Teil des Buches da, wo die heute 82-Jährige direkt zitiert wird: „Während des Prozesses sollte ich plötzlich den Vertrag vorweisen mit der Presseagentur, für die ich damals im Krieg arbeitete. Das ist absurd (…) Es wurde gesagt, wenn ich diesen Vertrag nicht vorweisen könne, müsse ich jede der angeklagten Firmen mit 200 Euro pro Tag entschädigen.“ Derlei Verteidigungsstrategien der AnwältInnen der Unternehmerseite prägen, so Jaeggi und Tran To Nga, das ganze Verfahren. Schuld weist der Leverkusener Multi weit von sich. „Seit Jahren haben Gerichte in aller Welt festgestellt, dass Auftragnehmer in Kriegszeiten nicht für Schadensersatz-Ansprüche haften, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte durch die US-Regierung während des Krieges entstanden sind“, erklärte er. Darum lehnt der Konzern jegliche Verantwortung ab, „obwohl wir Frau Tran To Nga und allen, die während des Vietnam-Krieges gelitten haben, großes Mitgefühl entgegenbringen“, und hofft auf eine biologische Lösung. Unter Verweis auf ihre zum größten Teil durch Agent Orange ausgelösten Gesundheitsstörungen, kritisiert die französisch-vietnamesische Aktivistin deshalb: „Sie wissen, dass ich diese Krankheiten habe, und hoffen, dass ich verschwinde, bevor der Prozess zu Ende ist.“

In diesem Jahr geht der Prozess gegen MONSANTO und 13 weitere mitverantwortliche Konzerne in die nächste Runde. Es bleibt zu hoffen, dass endlich Recht gesprochen wird. Doch von allein wird das nicht geschehen, dafür braucht es bis heute die Solidarität mit allen jenen, die von den Chemiewaffen direkt oder indirekt geschädigt wurden, dafür braucht es Öffentlichkeit, dafür braucht es aktive Menschen. Peter Jaeggi hat mit seinem umfassenden Buch „Krieg ohne Ende. Chemiewaffen im Vietnamkrieg.“ eine wichtige Quelle für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und alle anderen Gruppen vorgelegt, die Tran To Nga und die Millionen von Opfern von Kriegspolitik und Kriegsprofit in diesem Kampf unterstützen wollen. ⎜

Der Link zum Buch: www.agentorange-vietnam.org

BAYERs Chemiewaffen

Der BAYER-Konzern bestreitet mit zweifelhaften Argumenten, das Pentagon direkt mit Agent Orange beliefert zu haben. Die Produktion von Agent-Orange-Bestandteilen und anderen Pestiziden für die Kriegsverwendung dementiert er dagegen gar nicht erst. So stellte der Leverkusener Multi in der fraglichen Zeit jährlich 700 bis 800 Tonnen des „Agent Orange“-Grundstoffes 2,4,5-T her und verkaufte einen Teil davon an die französische Firma PROGIL. Diese wiederum verarbeitete es weiter und exportierte es nach Vietnam. Ein Aktennotiz der ebenfalls mit PROGIL Geschäftsbeziehungen unterhaltenen BOEHRINGER AG belegt dies: „BAYER und PROGIL haben auf dem 2,4,5-T-Sektor seit Jahren (Vietnam) zusammengearbeitet“. Der Global Player verleugnet diese Kooperation nicht, hält allerdings fest: „Über die weitere Verwendung des Wirkstoffes bei der PROGIL liegen keine Erkenntnisse vor.“

In einer früheren Äußerung zu diesem Thema räumt er hingegen durchaus die Möglichkeit ein, „dass Tochter-Unternehmen beziehungsweise Drittfirmen 2,4,5-T-haltige Pflanzenbehandlungsmittel auf den amerikanischen Markt brachten“. Andere Agro-Chemikalien wie Agent Green, Zineb und Dalapon veräußerte das Unternehmen dem Militär ebenfalls. Die Zeitschrift International Defense Business konnte für das Jahr 1972 sogar genau den Wert von BAYERs Kriegsbeitrag beziffern: Rund eine Million Euro stellte die Aktiengesellschaft für die verschiedenen Chemikalien in Rechnung. ExpertInnen des Unternehmens standen der US-Army gemeinsam mit ihren KollegInnen von HOECHST aber auch direkt vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Als medizinische HelferInnen getarnt, arbeiteten sie dem US-amerikanischen Planungsbüro für B- und C-Waffeneinsätze in Saigon zu.

MONSANTOs Chemiewaffen

MONSANTO befand sich bereits seit 1950 im regen Austausch mit der Chemiewaffen-Abteilung des Militärs über die Kriegsverwendungsfähigkeit des Wirkstoffs 2,4,5-T. Die entsprechende Akte ist 597 Seiten stark und zu großen Teilen immer noch als „geheim“ deklariert. Überdies wusste das Unternehmen schon früh um die Gefährlichkeit des Stoffes. Aber bei einem Treffen mit weiteren Herstellern des Produkts zur Erörterung der Gesundheitsgefahren übte MONSANTO Druck auf die VertreterInnen anderer Firmen aus, der Regierung der Vereinigten Staaten diese Risiken zu verheimlichen. „Ein kausaler Zusammenhang zwischen Agent Orange und chronischen Krankheiten beim Menschen konnte nicht nachgewiesen werden“, behauptete die Firma in der Öffentlichkeit stets.

Au weia, BAYER

An vielen seiner Standorte unterhielt der Leverkusener Multi einst nicht nur Produktionsstätten, sondern auch eine soziale Infrastruktur mit Schwimmbädern, Kaufhäusern, Bibliotheken, Werkskindergärten, Werkswohnungen und Breitensport-Vereinen. Doch von dieser Strategie hat der Global Player sich schon lange abgewendet. Beim SC BAYER 05 Uerdingen, dem Angelsportverein BAYER Uerdingen und dem Reiterverein BAYER Uerdingen endet diese Ära nun bald auch offiziell. Ab dem 1. Januar 2025 dürfen die Clubs nicht mehr den Namen „BAYER“ tragen.