AKTION & KRITIK

Kritik an Nano-Grenzwerten

Nano-Partikel, wie sie bei der Produktion von BAYERs Nanotubes anfallen, können über die Atemwege in den menschlichen Organismus gelangen und dort einen ähnlichen Schaden anrichten wie früher Asbest-Fasern. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und der BUND haben deshalb den beim Konzern geltenden Grenzwert von 0,05 mg pro Kubikmeter Raumluft als zu hoch kritisiert. Dabei erfuhren die Verbände Unterstützung vom renommierten Arbeitsmediziner Prof. Dr. Rainer Frentzel-Beyme. „Der von der Firma BAYER empfohlene Grenzwert ist angesichts des Fehlens epidemiologischer Daten als völlig willkürlich anzusehen. Die vom NRW-Umweltministerium vorgelegte Empfehlung ist daher als realitätsfern und industriefreundlich abzulehnen“, erklärte Frentzel-Beyme.

Windeler will andere Arznei-Studien

Der neue Leiter des „Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWIG), Jürgen Windeler, hat sich gegen die gängige Methode, bei Arznei-Tests die neuen Mittel mit Placebos zu vergleichen, gewandt. Nach Ansicht Windelers müssten sich die Innovationen von BAYER & Co. vielmehr der Konkurrenz der bisher etablierten Pillen stellen. „Wenn es Standard-Methoden gibt, ist es sinnvoll, ein neues Verfahren gegen die Standard-Methode zu untersuchen, sich für den Zusatznutzen zu interessieren. Da tun sich natürlich Anbieter schwer, wenn es bei diesen Standard-Therapien um unmittelbare Konkurrenz-Produkte einer anderen Firma geht“, sagte er dem Deutschen Ärzteblatt. Von den unlängst eingeführten Nutzenbewertungen für Medikamente verlangte er, wirklich belastbare Fakten über die Verbesserung der Lebensqualität und das Sinken der Sterblichkeitsrate zu liefern, statt den Wirksamkeitsnachweis einfach nur über Laborwerte zu führen. Auch die bei BAYER sehr beliebten Anwendungsuntersuchungen dürften nicht in die Beurteilung einfließen. Diese Beobachtungsstudien, bei denen die Pharma-Multis ÄrztInnen Geld für das Ausfüllen eines kleinen Fragebogens bezahlen, das in Wirklichkeit als Prämie für Neuverordnungen des Medikaments dient, hält Windeler für reine Werbeveranstaltungen. „Anwendungsbeobachtungen sind Marketing und für die Nutzenbewertung nicht brauchbar“, so der IQWIG-Chef.

BUKO kritisiert BAYER-Werbung

Der Pharma-Brief Spezial „Schöne neue Pharmawelt“ der BUKO PHARMA-KAMPAGNE widmet sich den kruden Marketing-Methoden der Pillen-Multis und kritisiert in diesem Zusammenhang auch BAYERs Testosteronpillen-Reklame. Die Website www.testosteron.de wirbt dem BUKO zufolge bei Männern ab 40 für Hormon-Präparate als Allheilmittel gegen nachlassende Libido, Müdigkeit und Unkonzentriertheit, obwohl die Wirksamkeit nicht belegt und die Langzeitrisiken nicht systematisch erforscht sind. Die Seite www.get-back-on-track.com betreibt der Leverkusener Multi dagegen nicht mehr. Ob das an der Kritik der Zeitschrift Gute Pillen - schlechte Pillen lag oder am Einschreiten der Aufsichtsbehörden, vermochten die Pharma-KritikerInnen nicht zu sagen, nur dass der Konzern unter der Adresse www.devultaenlajugada.com (Zurück ins Spiel) Lateinamerikanern in den besten Jahren immer noch mit ähnlichen Methoden einzureden versucht, an Testosteron-Mangel zu leiden. Wie unverantwortlich ein solches Vorgehen ist, zeigte sich vor kurzem in den USA. Dort mussten WissenschaftlerInnen eine Testosteron-Studie abbrechen, weil Probanden Herz/Kreislauf-Probleme bekommen hatten und eine Testperson sogar an einem Herzinfarkt gestorben war (SWB 1/11).

Verlängerte Werkbank Bitterfeld

Der Leverkusener Multi hält seine Bitterfelder, Jenaer und Weimarer Werke für einen Teil der blühenden Pharma-Landschaft in den neuen Bundesländern. Für Karl-Heinz Paqué, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Magdeburg, stellt die Niederlassung aber nur eine verlängerte Werkbank BAYERs dar, von der keine Innovationskraft ausgeht. „Natürlich sind viele Industrie-Ansiedlungen zunächst einmal nicht mehr als moderne Produktionsstätten für Standardisiertes. Der BAYER-Konzern lässt im Osten ASPIRIN herstellen. An neuen Pharma-Produkten geforscht wird aber in Leverkusen“, mit diesen Worten kritisierte der Forscher die nicht nur vom Pharma-Riesen praktizierte ost-westliche Arbeitsteilung.

Tierversuch statt Tiermodell

Eine Leserbrief-Schreiberin kritisierte den verharmlosenden Ausdruck „Tiermodell“, mit dem der Leverkusener Multi Tierversuche umschreibt. „Die weitaus unpassendere Wortwahl liegt in dem Begriff Tiermodelle, der in der Aussage des Pharma-Konzerns BAYER zitiert wird - BAYER vermeidet es eindeutig, die Forschungen als das zu bezeichnen, was sie sind, nämlich Tierversuche“, heißt es in der Zuschrift an die Braunschweiger Zeitung.

NABU-Kritik an Bienenmonitoring

Im Jahr 2004 startete ein Projekt zur Untersuchung des Bienensterbens, getragen zur einen Hälfte von BAYER und anderen Pestizid-Herstellern und zur anderen von Bundeswirtschaftsministerium, Bieneninstituten und ImkerInnen-Verbänden. Bei der Zusammensetzung der Beteiligten wenig überraschend, stellte der 2011 erschienene Abschlussbericht des „Deutschen Bienenmonitorings“ die Varroa-Milbe als Hauptursache der Dezimierung der Völker dar und nicht etwa Agrochemikalien. Dazu waren allerdings einige wissenschaftliche Verrenkungen nötig, wie die Umweltinitiativen NABU und BUND kritisieren. „Das gegenwärtig in der Bundesrepublik durchgeführte Bienenmonitoring ist nicht in der Lage, die wahren Ursachen des Bienensterbens aufzudecken. Zu wenige Bienenvölker wurden für die Untersuchungen ausgewählt, die Anwendung von Pestiziden auf den anliegenden Feldern wird erst gar nicht untersucht und die statistischen Methoden sind wissenschaftlich zweifelhaft. Das ist schlechte Wissenschaft“, so NABU-Vizepräsident Christian Unselt.

KAPITAL & ARBEIT

Sparprogramm: neue Details

BAYER hat neue Details der im November 2010 annoncierten Rationalisierungsmaßnahme bekannt gegeben, die 4.500 Beschäftigte ihre Jobs kostet (siehe auch SWB 2/11). Unter den 700 Stellen-Streichungen in der bundesrepublikanischen Pharma-Sparte hat die SCHERING-Belegschaft am meisten zu leiden. Sie muss die Vernichtung von 500 Arbeitsplätzen verkraften. BAYERs US-amerikanische Pillen-Sparte steht ebenfalls vor gravierenden Einschnitten. So stehen bei MEDRAD, der Tochterfirma für Medizinprodukte, 60 bis 70 Jobs zur Disposition. Zudem plant der Multi an der Ostküste ein neues Pharma-Zentrum, was die Existenz der anderen sechs Standorte in der Region bedroht. Der US-Ableger von BAYER CROPSCIENCE entsorgt derweil 300 Arbeitsplätze und schreckt dabei nicht einmal vor Werksschließungen zurück. Unter anderem macht er die Pestizid-Anlage in Woodbine (Georgia) dicht.

CGZP keine Gewerkschaft

Der Leverkusener Multi beschäftigt hunderte von LeiharbeiterInnen. Teilweise arbeiteten diese nach dem von der „Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen“ (CGZP) abgeschlossenen Tarifvertrag zu einem Gotteslohn von 5,20 Euro brutto (SWB 4/08). Der DEUTSCHE GEWERKSCHAFTSBUND hält diese Gewerkschaft mangels Masse organisierter LeiharbeiterInnen allerdings für nicht tariffähig und zog vor Gericht. Anfang Januar 2011 gaben die RichterInnen dem DGB Recht und erkannten der CGZP den Gewerkschaftsstatus ab. Die CGZP-LeiharbeiterInnen bei BAYER haben deshalb ab sofort Anspruch auf Bezahlung nach dem normalen Chemie-Tarif. Die Verleihfirmen müssen derweil Sozialbeiträge nachzahlen, und sollte es einige Unternehmen inzwischen nicht mehr geben, steht der Pharma-Riese als Entleiher in der Pflicht.

Nur noch 904 Lehrlinge

Die Zahl der beim Global Player eine Lehre beginnenden Jugendlichen ist in den letzten 20 Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Gab es 1990 in den Werken der BAYER AG noch 1.600 Neue, so reduzierte der Konzern ihre Anzahl bis 2010 auf 930. Zudem sind ein Drittel nur Lehrlinge zweiter Klasse: 152 Personen nehmen an dem Starthilfe-Programm teil, das nur auf eine künftige Lehre vorbereitet, und 156 bildet der Leverkusener Multi über Bedarf und damit ohne Berufsaussichten beim Unternehmen im Rahmen der „Ausbildungsinitiative Rheinland“ aus. Der Pharma-Riese hingegen vermag in den Zahlen keinen Abwärtstrend zu erkennen: „Bei BAYER bleibt die Zahl der Ausbildungsplätze auf einem konstant hohen Niveau“.

Ja zu Beistandskassen-Kürzungen

Die Mitglieder-Versammlung der BAYER-Beistandskasse hat den 2007 irregulär gefassten Kürzungsbeschlüssen (Ticker 2/10) - an der Sitzung hatten nur 26 der 90.000 Versicherten teilgenommen - nachträglich zugestimmt. Der Vorstand darf jetzt ganz legal die Gewinnzuschläge streichen und stattdessen ein Bonus-Sterbegeld ausschütten, was die bisher durchschnittlich ausgezahlte Summe von 6.000 Euro um bis zu 2.000 Euro reduzieren kann. 504 Anwesende akzeptierten die Begründung des Vorstandes, die schwindenden Einnahmen wegen der Überalterung der Mitglieder würden eine andere Lösung nicht zulassen; 57 stimmten gegen den Vorschlag.

Neuer Betriebskindergarten

Nicht nur in Monheim (Ticker 1/10), sondern auch in Leverkusen errichtet der Chemie-Multi eine neue Betreuungseinrichtung für Kinder. Sinn der Übung ist „Mitarbeiter an das Unternehmens zu binden. Und wir wollen bei potenziellen Bewerbern punkten“, wie Personalchef Richard Pott erläutert, der dann auch höchstselbst dem Kindergarten vorstehen wird. Als Betreiber fungiert, wie seit 1999 bei allen BAYER-Kindergärten, das „Deutsche Rote Kreuz“, womit der Konzern sich das Zahlen des Chemie-Tarifs erspart. Trotzdem droht das Haus eine BAYER-Brutstätte zu werden. Im „Haus der kleinen Forscher“ sollen die Kleinen schon einmal fleißig experimentieren, und für die Globalisierung werden sie ebenfalls schon frühzeitig fit gemacht: Zweimal pro Woche bekommen sie Englisch-Unterricht. Das Angebot an Plätzen steigt durch den Bau im Carl-Duisberg-Park kaum, denn gleichzeitig schließen die Horte am Kurtekottenweg und an der Carl-Rumpff-Straße. Zudem fällt damit auch ein Betreuungsangebot für GrundschülerInnen weg.

Keine Jobs für Bachelors

Die Studienreform mit ihren Bachelor- und Master-Abschlüssen geht nicht zuletzt auf Forderungen der Industrie zurück. Mit einer „Bachelor-Welcome-Erklärung“ verpflichteten BAYER und andere Konzerne sich deshalb, auch für die entsprechenden Arbeitsplätze zu sorgen. Nach einer Untersuchung der Universität des Saarlandes haben sie das jedoch nicht getan. Gerade einmal sechs Prozent der Stellenangebote für Bachelors entsprechen den Erwartungen, welche die Firmen geweckt haben. „Der unmittelbare Karrierestart als Bachelor bleibt ebenso ein Traum, wie das Versprechen der Unternehmen unerfüllt bleibt, einen gezielten Direkteinstieg als Willkommensgeschenk für Bachelors anzubieten“, kritisiert Studien-Leiter Christian Scholz.

ERSTE & DRITTE WELT

Indien: 462 Arzneitest-Tote

Die Pharma-Multis verlegen immer mehr Medikamentenversuche in arme Länder. Dort locken ein großes Reservoir an ProbandInnen, unschlagbare Preise, schnelle Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht (SWB 2-3/10). Zu einem der beliebtesten Staaten für dieses Geschäft hat sich mittlerweile Indien entwickelt. BAYER lässt dort unter anderem das Multiple-Sklerose-Medikament BETAFERON, die Hautgeschwür-Arznei IMPAVIDO sowie vier Krebs-Präparate großflächig erproben. Wie lebensgefährlich die Arbeit der Versuchskaninchen ist, machen Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums deutlich: Allein im ersten Halbjahr 2010 starben 462 Personen bei den Arznei-Tests. Die Regierung, welche die Entwicklung des Landes zu einem Versuchslabor für Big Pharma bislang nach Kräften gefördert hat, kündigte zwar strengere Auflagen an, Gesetzeskraft haben die entsprechenden Regelungen aber bisher nicht erlangt. Die Aufsichtsbehörde DCGI hat jedoch die Modalitäten der Arznei-Erprobungen geändert. So müssen die Unternehmen, welche im Auftrag von BAYER & Co. Pillen testen, für eventuelle Zwischenfälle nun auch selber die Verantwortung übernehmen.

Biopirat BAYER

„Unser Plan: Weltweit als Spezialist für natürliche Inhaltsstoffe aus tropischen Pflanzen zu gelten, die in Arzneien, Kosmetika und Beauty-Produkten Anwendung finden“ - diese Unternehmensphilosophie verkündet die französische BAYER-Tochter SERDEX auf ihrer Homepage (siehe auch SWB 2/11). Um den Plan zu erfüllen, hat die Firma bereits 2.000 Tropen-Pflanzen gesammelt, analysiert und ihrer Substanz-Bibliothek zugeführt. Als „das Resultat vieler Jahre Forschungsarbeit in Ostafrika und besonders Madagaskar“ bezeichnet der Betrieb seine „Ethno-Botanik“-Kollektion stolz. Bei seinen Expeditionen hat SERDEX unter anderem aus dem asiatischen Wassernabel, der Vernonia-Pflanze und chinesischem Ginseng lukrative Vorprodukte gemacht, mit denen sie unter anderem die Kosmetik- und Gesundheitsindustrie beliefert.

POLITIK & EINFLUSS

Lascheres Pestizid-Gesetz?

Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner beabsichtigt, die Zulassungsbedingungen für Pestizide in der Bundesrepublik aufzuweichen. Sie plant in einem Gesetz-Entwurf, Agro-Chemikalien den Zugang zu einem vereinfachten Verfahren zu gewähren, wenn diese in einem anderen EU-Land bereits genehmigt sind. Zudem will die CSU-Politikerin dem Bundesumweltamt das Vetorecht nehmen, von dem die Behörde bislang nicht wenig Gebrauch gemacht hat. Im Jahr 2010 hatte diese bei 32 von 150 Anträgen, die das Aigner-Mininsterium bereits durchgewinkt hatte, massive Einwände geltend gemacht und bestimmte Anwendungen abgelehnt. Florian Schöne vom NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND kritisiert das Vorhaben deshalb scharf: „Die Gefahr ist, dass in Zukunft das hohe deutsche Verbraucherschutz-Niveau ganz erheblich verwässert wird, indem Altwirkstoffe aus anderen Mitgliedsstaaten, die also in hohem Maße toxisch oder krebserregend oder anderweitig gefährlich sind, plötzlich auch auf dem deutschen Markt zugelassen werden“.

Gegenwind für Remmel

Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hatte bei ihrem Amtsantritt 2010 unter anderem ein Klimaschutz-Gesetz angekündigt - angesichts eines NRW-Anteiles an den bundesweiten Kohlendioxid-Emissionen von 33 Prozent eine überfällige Maßnahme. Nach einem ersten Entwurf nimmt sich Rot-Grün vor, den CO2-Ausstoß im Land bis 2020 um 25 Prozent und bis 2050 um 80 bis 90 Prozent zu senken. Ein Klimaschutzplan soll regeln, wieviel jede Branche noch emittieren darf und auch als Maßstab für die Bewilligung neuer Anlagen dienen. Sofort nach Bekanntwerden der Pläne brach ein Sturm der Entrüstung los. Der grüne Umweltminister Johannes Remmel wurde als „Klima-Taliban“ tituliert, und BAYER & Co. sahen einmal mehr den Industrie-Standort NRW in Gefahr. Das blieb nicht ohne Wirkung. Die SPD erklärte umgehend, dem Umweltministerium keinen Einfluss auf Genehmigungsverfahren gestatten zu wollen. „Es wird ein abgestimmtes Vorgehen gegen diesen Vorstoß geben“, verlautete aus dem Wirtschaftsministerium.

Wirtschaftsrat gegen Windkraft & Co.

Der Wirtschaftsrat der CDU, bei dem Wolfgang Große Entrup genauso wie bei BAYER für die Umweltpolitik zuständig ist, hat Studien kritisiert, welche die Komplett-Umstellung der bundesdeutschen Stromversorgung auf regenerative Energien bis zum Jahr 2050 für möglich halten. Die damit angeblich verbundenen hohen Kosten seien ein „massiver Wettbewerbsnachteil“ für die Wirtschaft, warnte der Rat und sprach sich einmal mehr für Kohle und Kernkraft als Alternativen aus.

Yzer abgesägt

BAYER & Co. haben ihre Chef-Lobbyistin vor die Tür gesetzt. Die frühere BAYER-Angestellte Cornelia Yzer verlässt den vom Leverkusener Multi mitgegründeten „Verband der Forschenden Arzneimittel-Hersteller (VFA) zum 1. Juni 2011. Die Pharma-Riesen werfen ihrer Interessensvertreterin vor, ihre Interessen nicht genügend in das „Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ (AMNOG) eingebracht zu haben. Ein Einfrieren der Arznei-Preise auf dem Stand von August 2009 bis zum Jahr 2013, eine Erhöhung des Krankenkassen-Rabattes für neue Medikamente von sechs auf 16 Prozent, ein Ende des Preisfindung nach Gutsherren-Art und eine Kosten/Nutzen-Bewertung für Medikamente - das alles hätte nach Ansicht der Unternehmen nicht sein müssen. „Yzer hat einen Fehler nach dem anderen gemacht. Es war unvorstellbar, dass sie das AMNOG überlebt“, zitiert Spiegel Online einen Insider.

EFSA in ILSI-Hand

Von der Unterwanderung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA durch VertreterInnen des „International Life Science Institute“ (ILSI), das unter anderem BAYER, MONSANTO und COCA COLA finanzieren, sickern immer mehr Details durch. Neben der inzwischen zurückgetretenen Verwaltungsratschefin Diána Bánáti standen oder stehen immer noch das Verwaltungsratsmitglied Milan Kovac, Raymon Boobis von der Pestizid-Abteilung, Harry Kuiper von der Gentechnik-Abteilung, Gijs Kleter aus dem Prüfungsausschuss und Laurence Castle aus dem Bisphenol-A-Gremium mit dem ILSI in Verbindung. Und zu allem Übel leisten andere Industrie-Verbände den ILSIlerInnen noch Gesellschaft. So saß auch Susan Barlow vom Europäischen Chemie-Verband CEFIC mit Castle in der Bisphenol-Runde, die verharmlosende Risiko-Analysen veröffentlichte.

Aquino bei BAYER

Im Rahmen seiner Greenwashing-Aktivitäten kooperiert der Leverkusener Multi auch mit der UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. So führt er beispielsweise gemeinsam mit der UNEP Wettbewerbe durch und prämiert Umweltideen. Auf den Philippinen zeichnete der Konzern ein Umweltradio und ein mobiles Puppentheater, das ökologische Themen auf die Bühnenbretter bringt, aus. Und zur Feier des Tages erschien sogar der philippinische Präsident Benigno S. Aquino III.

Svenja Schulze bei BAYER

In ihrer kurzen Amtszeit hat es die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze schon auf drei Begegnungen mit BAYER-Managern gebracht. Bei der Dortmunder Nano-Konferenz traf sie auf Raul Pires (siehe NANO & CO.). Anfang Oktober 2010 besichtigte die SPD-Politikerin die Bauarbeiten zum Forschungszentrum INVITE, das der Leverkusener Multi mit der Technischen Universität Dortmund und mit freundlicher Unterstützung des Konjunkturpaketes II errichtet. Und im Februar 2011 nahm sie an der feierlichen Inbetriebnahme einer Pilotanlage teil, die ein Kohlendioxid-Recycling im Rahmen der Kunststoff-Fertigung erprobt. Der Pharma-Riese feiert dieses gemeinsam mit RWE und der „Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen“ betriebene Projekt „Dream Production“ als eine Großaktion zur Rettung des Klimas. Allerdings kann die Plaste-Produktion nicht einmal einen Bruchteil der acht Millionen Tonnen CO2 aufnehmen, die der Konzern jährlich ausstößt. Deshalb beurteilt die Fachwelt solche Vorstöße auch skeptisch. „Die stoffliche Nutzung kann keine riesigen Mengen binden, weil wir einfach viel, viel mehr Kohlendioxid freisetzen“, sagt etwa der Chemie-Ingenieur Arno Behr von der „Technischen Universität Dortmund“ (Ticker 1/10).

Löhrmann bei BAYER

Mitte Februar 2011 besuchte die nordrhein-westfälische Schulministerin Sylvia Löhrmann den Leverkusener Multi. Die Grünen-Politikerin wohnte einer Qualifizierungsrunde für die Chemie-Olympiade bei und zeigte sich angetan. „In einer Welt, in der Wissen immer mehr eine zentrale Ressource darstellt, verdienen Leistungen, wie die heute von den Schülerinnen und Schülern gezeigten, ein ganz großes Lob. Ich freue mich sehr darüber, dass die BAYER-Stiftung hier so vorbildlich aktiv ist und die Jugendlichen fördert“, erklärte Löhrmann.

„Unternehmenspreis 2010“ für BAYER

Das Land Nordrhein-Westfalen findet nichts dabei, wenn SchülerInnen Chemie in den Laboren der BAYER AG lernen. Im Gegenteil: 2007 rief es sogar die Aktion „Wir wollen: Wirtschaft für Schule in NRW“ ins Leben. In deren Rahmen verleiht die jeweilige Landesregierung alljährlich einen Unternehmenspreis. 2010 erhielt ihn der Leverkusener Multi für sein „besonders innovatives und überregionales Engagement“. „Der intensive Kontakt zu Unternehmen in der Region“ ist für die grüne Schulministerin Sylvia Löhrmann sogar ein wichtiger Bestandteil der Bildungsgerechtigkeit.

Kein Lobbyregister

Die Initiative LOBBYCONTROL hatte in den Petitionsausschuss des Bundestages den Vorschlag zur Einführung eines LobbyistInnen-Registers eingebracht. Die Gruppe wollte so ein kleine Bresche in den Lobby-Dschungel schlagen. Aber obwohl mehr als 8.700 Menschen die Forderung unterstützen und die EU eine solche Liste bereits eingeführt hat, lehnte die Bundesregierung das Begehr ab. Die EmissärInnen von BAYER & Co. dürfen ihrer Einflussarbeit also weiterhin ganz ungestört nachgehen.

PROPAGANDA & MEDIEN

Kampagne gegen MIC-GegnerInnen

Nach dem Störfall im Werk Institute, bei dem im August 2008 zwei Beschäftigte starben, hatte BAYER die PR-Firma ANN GREEN COMMUNICATIONS mit dem medialen Krisen-Management beauftragt. Ein Teil der Strategie des Unternehmens bestand dann darin, langjährige KritikerInnen der Produktion von Methylisocyanat (MIC) wie die Bürgerinitiative PEOPLE CONCERNED ABOUT MIC oder den Journalisten Ken Ward von der Lokalzeitung The Charleston Gazette zu diskreditieren. „Wir sollten versuchen, die PEOPLE CONCERNED ABOUT MIC zu marginalisieren und als irrelevant erscheinen zu lassen. Dies sollte gerade in der aktuell schwierigen ökonomischen Situation möglich sein, in der Arbeitsplätze so viel zählen“, heißt es in einem Strategie-Papier, das auch Maßnahmen gegen The Charleston Gazette vorsah. Als der Leverkusener Multi sich zu einem baldigen MIC-Produktionsstopp bereit erklären musste und sich mit - letztlich erfolgreichen (siehe PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE) - Forderungen zu einem sofortigen Ende der Fertigung konfrontiert sah, lief die Schmutzkampagne nach dem Drehbuch der PR-Fachleute auf Hochtouren an. Ken Ward etwa wurde persönlich dafür angegriffen, „verantwortlich für Entlassungen“ zu sein. Zudem ließ der Konzern in großen Zeitungsanzeigen die Belegschaft sprechen und Klage führen, dass in „ökonomisch schweren Zeiten eine kleine Gruppe lautstarker Anwohner“ Stimmungsmache gegen MIC betreibe. An einem Autokorso zum Erhalt der Produktion nahmen jedoch nur ein paar Dutzend Menschen teil.

SCHERING heißt jetzt BAYER

Als der Leverkusener Multi im Jahr 2006 das Berliner Pharma-Unternehmen SCHERING schluckte, ließ er den Namen unangetastet, um die Beschäftigten nicht mit „Herr im Haus“-Gesten zu düpieren. Die Sparte firmierte fortan unter „BAYER SCHERING PHARMA“. Unter dem neuen BAYER-Chef Marijn Dekkers ist für solche Sentimentalitäten kein Platz mehr. Er läutete das endgültige Ende der Ära SCHERING an, um das Auftreten des Konzerns zu vereinheitlichen: „Wir haben unser Portfolio gründlich analysiert und dabei festgestellt, dass die Vielfalt der Marken im BAYER-Konzern zu einer Verwässerung der Dachmarke geführt hat“.

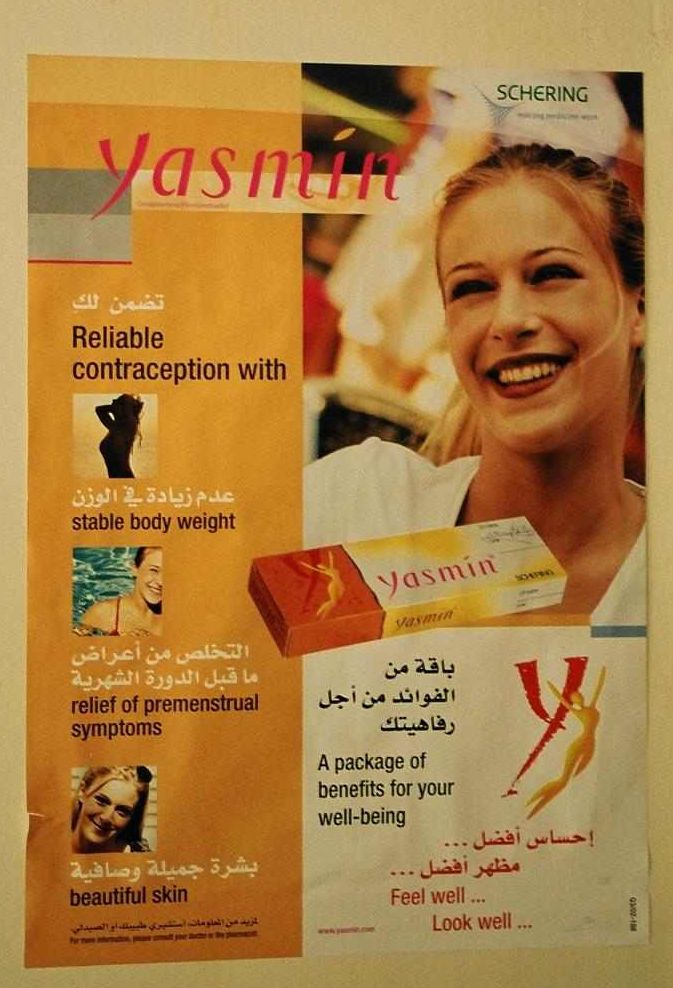

BAYER ehrt Medizin-Journalisten

Die Prozesse der Opfer von SCHERINGs Schwangerschaftstest DUOGYNON und die Leiden der Geschädigten von BAYERs Verhütungsmittel YASMIN fanden eine breite Medien-Resonanz. Aber es gibt auch noch Medizin-BerichterstatterInnen, die nicht über die Pharma-GAUs der Pillen-Multis informieren. Für sie hat der Leverkusener Multi den Europäischen Journalistenpreis ins Leben gerufen. Die letzten Auszeichnungen erhielten Martin Thür für einen TV-Beitrag über Doping und Hellmuth Nordwig für eine Hörfunk-Sendung zum Thema „Medikamenten-Fälschungen“.

BAYER schreibt an Rundfunkrat

Dem Leverkusener Multi berichtete der WDR-Hörfunk zu kritisch über „50 Jahre Pille“ im Allgemeinen und das BAYER-Verhütungsmittel YASMIN im Besonderen. Folglich setzte er gleich einen an den Rundfunkrat und den Hörfunk-Direktor adressierten Beschwerde-Brief auf.

Testosteron-Beratungsmobil

Mit großer Anstrengung arbeitet der Leverkusener Multi daran, die „Männergesundheit“ als neues Geschäftsfeld zu etablieren und seinen Potenzpillen und Hormon-Präparaten neue und nur selten zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. So hat er die Krankheit „Testosteron-Mangel“ erfunden, um seine Hormon-Pillen an den Mann zu bringen. Zu diesem Behufe schickt BAYER jetzt ein Testosteron-Beratungsmobil auf Reisen. Mit an Bord: Der eingekaufte „Experte“ Dr. Falk Ochsendorf, ein Dermatologe mit Zusatzausbildung in Männerheilkunde. Und Ochsendorf sagt, wofür der Konzern ihn bezahlt. Der Mediziner will sogar von einer lebensverlängernden Wirkung von NEBIDO und TESTOGEL wissen. Von Nebenwirkungen wie Herzinfarkt, Prostata-Krebs, Harntrakt-Schädigungen oder Brust-Wachstum schweigt er hingegen.

Web 2.0 als Werbe-Plattform

Der Leverkusener Multi war 2010 Gastgeber der Konferenz „Digital Pharma Europe“ und demonstrierte damit sein verstärktes Interesse am Web 2.0 als Werbe-Plattform. „Social Media bietet die Chance eines direkten Dialogs und echter Interaktion. Web 2.0 eröffnet einen Zugangskanal zu Ärzten, medizinischen Fachkräften und Patienten, sofern wir mit ihnen in ein direktes Gespräch eintreten können, um uns als vertrauenswürdiger und offener Partner zu etablieren“, schwärmte der BAYER-Manager Andreas Fibig im Blatt Healthcare Marketing über die neuen Möglichkeiten im Netz.

LandwirtInnen bei BAYER

Um die Beziehungen zu seinen Pestizid-KundInnen zu pflegen, lädt der Leverkusener Multi auch immer wieder LandwirtInnen zu Betriebsbesichtungen ein. So besuchte im letzten Sommer eine BäuerInnen-Vereinigung aus Westfalen den BAYER-Standort Monheim.

Fahrradtour für JournalistInnen

Der breite Widerstand gegen die Kohlenmonoxid-Pipeline und das auf dem Krefelder BAYER-Gelände geplante Kohlekraftwerk haben den Chemie-Multi alarmiert. Nun versucht er die Skepsis gegenüber seinen neuen Projekten abzubauen und startet eine Medien-Offensive. So lud er im Sommer 2010 mehr als 30 JournalistInnen zu einer Besichtigungstour ein. Chemie„park“-Leiter Ernst Grigat führte durch das Leverkusener Werksgelände und demonstrierte den ReporterInnen, wieviel Augenmerk der Konzern doch auf die Sicherheit legt. Luftmesswagen, ein üppig ausgestatteter „Gerätewagen Gefahrgut“, den Ernstfall testende Explosionssimulierer, Sprengräume zur exakten Analyse gefährlicher chemischer Stoffe und Gütertransport-Kontrollen - all das durften die ReporterInnen in Augenschein nehmen. Und die Überzeugungsarbeit fruchtete. „Die Sicherheit steht über allem“, überschrieb der Leverkusener Anzeiger seinen Artikel zum Thema. Die lange Unfallliste 2010 mit ihren Verletzten und Schadstoff-Austritten spricht da eine andere Sprache.

Hormon-Kampagne lanciert

Anfang März 2011 kündigte eine australische Supermarkt-Kette an, künftig kein Fleisch von Rindern mehr zu verkaufen, welche ihre HalterInnen mit Wachstumshormonen behandelt haben. Bald darauf erschien in der Tageszeitung eine ganzseitige Anzeige, auf der 35 WissenschaftlerInnen dieses Vorgehen als „schlecht für die Umwelt, schlecht für die Menschen und schlecht für die Tiere“ kritisierten. Aus eigenen Stücken taten sie das jedoch nicht. „Animal Health Alliance“, der Industrie-Verband von BAYER & Co., bezahlte die Kampagne.

Der Konzern als Kümmerer

Während der Konzern intern immer unsozialer wird, Arbeitsplätze vernichtet und Arbeitsbedingungen verschärft, macht seine PR-Abteilung seit einiger Zeit verstärkt auf „sozial“. Zu diesem Behufe initiierte sie 2007 die „BAYER Cares Foundation“. 2010 gab es unter anderem Geld für Heimkinder in Uruguay, die Renovierung eines Schulgebäudes in Guatemala, Führungen durch das Römerlager in Oberaden, Armenspeisungen in Frankreich, Hausaufgabenhilfe in Wiesdorf, Lebensmittel-Herstellung in Togo, die „Leverkusener Tafel“, eine Physik AG in Leverkusen, ein Aufklärungsprojekt der Türkischen Jugend in Dormagen und die „Stiftung gegen Gewalt an Schulen“. Darüber hinaus soll der ASPIRIN-Sozialpreis das Bild vom barmherzigen Samariter BAYER in die Welt tragen. 2010 hat der Leverkusener Multi die Auszeichnung an das „Trauerhaus“ verliehen, das Kinder betreut, die Mutter oder Vater verloren haben.

BAYER fördert Schulen

Der Leverkusener Multi fördert Schulen über die „BAYER Science & Education Foundation“, denn dieses Stiftungsmodell erlaubt nebenher auch noch Steuer-Ersparnisse. Bei der Sponsoring-Maßnahme bilden die naturwissenschaftlichen Bereiche einen Schwerpunkt, „denn ein Land, das wie Deutschland über keine reichen Bodenschätze verfügt, ist in seiner wirtschaftlichen Entwicklung vordringlich auf die geistige Kreativität angewiesen“, so BAYERs Oberkommunikator Michael Schade zur nicht gerade uneigennützigen Motivation der Bildungsoffensive des Unternehmens. Im Jahr 2010 verteilte der Konzern den Etat von 500.000 Euro unter anderem auf das Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln, das Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld, die Kölner Gemeinschaftsgrundschule An den Kaulen, ein Biotechnologie-Projekt am Gymnasium Brunsbüttel, eine Gesamtschule in Wuppertal und eine Grundschule in Babelsberg. Darüber hinaus vergab die Foundation Stipendien.

Betriebsame SchülerInnen-Labore

Vier SchülerInnen-Labore unterhält der Leverkusener Multi mittlerweile. „Wir wollen jungen Menschen die Faszination Naturwissenschaften frühzeitig näher bringen“, erklärt BAYER-Vorstand Wolfgang Plischke den Sinn der Übung. Weniger Faszinierendes wie etwa die Risiken und Nebenwirkungen der Gentechnologie steht daher nicht auf dem Lehrplan. Stattdessen untersuchen die ElevInnen das Erbgut von Raps, entwickeln ein Computermaus-Gehäuse, wohnen der Produktion von Agro-Sprit bei oder experimentieren mit Bakterien.

„Duales Lernen“

Die Konzerne erobern mehr und mehr die Klassenräume. So haben BAYER & Co. in Berlin mit dem Senat einen Ausbildungsvertrag geschlossen. Er sieht vor, die städtische Wirtschaft eng an die vor der Berufswahl stehenden SchülerInnen heranzuführen. Praktika und Betriebserkundungen sollen ein „Duales Lernen“ ermöglichen und den Unternehmen passgenaue Lehrlinge liefern. „Es ist richtig, die Wirtschaft mit den Schulen im Bereich der Berufsorientierung eng zu vernetzen. Davon erhoffen wir uns, dass mehr Schüler als heute die Schule ausbildungsreif verlassen“, sagte Christoph von Knobelsdorff von der Industrie- und Handelskammer zum Sinn der Übung.

TIERE & ARZNEIEN

Trennung von Veterinär-Sparte?

Der neue BAYER-Chef Marijn Dekkers kennt kein Pardon. Erst kündigte er die Vernichtung von 4.500 Arbeitsplätzen an, dann stellte er die Zukunft der Kunststoff-Sparte in Frage und jetzt ist auch die Veterinär-Abteilung dran. Hier stelle sich die Frage, ob das BAYER-Geschäft mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro nach der Fusionswelle unter den Konkurrenten nicht zu klein sei, so Dekkers Worte laut Associated Press. Eine Entscheidung in der Sache kündigte der Holländer bis spätestens März 2012 an.

Schlechte Noten für Flohmittel

Ökotest hat BAYERs Antiflohmittel für Hunde und Katzen schlecht bewertet, weil sie Nervengifte enthalten. ADVANTAGE, ADVOCATE und das BOLFO-Zeckenhalsband erhielten ein „ausreichend“; BOLFO-Puder, -Spray und -Shampoo bekamen die Note „mangelhaft“.

Kau-Tabletten für Tiere

BAYER hat von der US-amerikanischen Firma PIEDMONT PHARMACEUTICALS die Lizenz für ein Verfahren erworben, das es ermöglicht, Arzneimittel für Tiere in Form von Kau-Tabletten zu entwickeln.

Milben-Mittel gekauft

Die BAYER-Insektizide PONCHO und GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid haben Millionen Bienen den Tod gebracht. Der Leverkusener Multi streitet das jedoch ab und macht stattdessen die Varoa-Milbe verantwortlich. Jetzt will der Konzern mit dieser Diagnose auch noch Geld verdienen: Er kaufte von dem britischen Unternehmen EXOSECT ein Produkt, das gegen die Insekten-Art vorgeht.

DRUGS & PILLS

Tod durch YASMINELLE

BAYERs Verhütungsmittel aus der YASMIN-Produktfamilie bringen immer mehr Menschen den Tod. Anfang Februar 2011 starb eine Österreicherin an den Folgen einer Embolie. Obwohl sie den Blutgefäß-Verschluss in einem Krankenhaus erlitt, konnten die ÄrztInnen sie nicht retten. Wie viele andere junge Frauen hatte die 21-Jährige sich YASMINELLE verschreiben lassen, um ihr Gewicht zu reduzieren. Allein in den USA verloren in den letzten Jahren mindestens 140 Frauen durch YASMIN und 50 durch YAZ ihr Leben.

Neue YAZ-Version

BAYERs Verhütungsmittel der YASMIN-Produktfamilie sehen sich wachsender Konkurrenz durch Nachahmer-Produkte gegenüber. Also entwickelt der Leverkusener Multi leicht abgeänderte Versionen, um länger von den patent-geschützten Höchstpreisen profitieren zu können. YAZ mit Vitamin B ist bereits zugelassen; für eine Version, die es erlaubt, die Regelblutungen zu steuern und die Zahl der Menstruationstage zu reduzieren, hat der Konzern gerade einen Genehmigungsantrag gestellt. Eines bleibt jedoch immer gleich: Das im Vergleich zu Pillen früherer Generationen erhöhte Thromboembolie-Risiko, das allein in den USA bislang zu 190 Toten geführt hat.

Hoffnungen auf XARELTO

BAYERs ganze Hoffnungen in der Pharma-Sparte ruhen auf dem Medikament XARELTO (Wirkstoff: Rivaroxaban), das bisher EU-weit zur Thrombose-Vorbeugung bei schweren orthopädischen Operationen zugelassen ist. Wenn das Mittel zusätzlich noch Genehmigungen als allgemeines Therapeutikum gegen Venen-Thrombosen und als Mittel zur Schlaganfall-Prophylaxe bekommt, dann rechnet der Leverkusener Multi mit einem jährlichen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro. Nach Ansicht von Finanz-AnalystInnen spiegelt sich diese Erwartung schon im Aktien-Kurs wider und macht 10 bis 20 Prozent des Börsenwertes aus. Die Testergebnisse eröffnen allerdings keine allzu rosigen Zukunftsaussichten. Im Vergleich zur Thrombose-Standardmedikation schnitt das Mittel in puncto „Wirksamkeit“ nicht besser ab. Weniger Nebenwirkungen hatte es auch nicht. Einziger Vorteil: XARELTO „hat das Potenzial, für den Patienten angenehmer zu sein“ (O-Ton BAYER), weil es als Tablette verfügbar ist und nicht gespritzt werden muss. Schlaganfälle vermied das Präparat ebenfalls nicht häufiger als das Mittel der Wahl Warfarin, was dem BOEHRINGER-Konkurrenzprodukt PRADAXA sehr wohl gelang. Die deutlichsten Unterschiede zeigten sich im Preis. Warfarin kostet in den USA 25 Cent, XARELTO will BAYER hingegen für sechs Dollar pro Tablette auf den Markt bringen. Die Zulassungsanträge hat der Global Player im Januar 2011 bei der europäischen Arzneimittelbehörde gestellt. Die USA hingegen tun sich einstweilen noch mit dem XARELTO-Einsatz bei OPs schwer. Die zuständigen Stellen zögern mit der Zusage, weil von der Arznei ein erhöhtes Risiko für Gefäß-Verschlüsse, Blutungen, Herz/Kreislaufstörungen und Leberschäden ausgeht und seine Langzeitwirkung nicht geklärt ist.

Neue MAGNEVIST-Auflagen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMEA hat neue Auflagen für den Gebrauch von Gadolinium-haltigen Röntgen-Kontrastmitteln wie BAYERs MAGNEVIST erlassen. Da die Medizinprodukte bei Nierenkranken eine Fibrose auslösen können, ein mitunter lebensbedrohliches unkontrolliertes Wachstum des Bindegewebes, müssen die MedizinerInnen vor der Anwendung von MAGNEVIST & Co. nun bei ihren PatientInnen die Nierenfunktionen überprüfen. Darüber hinaus riet die EMEA zu einer möglichst niedrigen Dosierung und untersagte, die Untersuchung binnen einer Woche zu wiederholen. Zuvor hatte bereits die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA ähnliche Anweisungen gegeben, denn auch in den Vereinigten Staaten häuften sich die Meldungen über Zwischenfälle. Allein der Leverkusener Multi sieht sich bereits mit über 300 Klagen von Opfern oder deren Angehörigen konfrontiert.

USA: GADOVIST-Zulassung beantragt

BAYER hat für sein Röntgen-Kontrastmittel GADOVIST eine Zulassung in den USA beantragt. Das für die Magnetresonanz-Tomographie des zentralen Nervensystems bestimmte Produkt enthält wie MAGNEVIST Gadolinium und dürfte deshalb auch dasselbe Risiko-Profil haben: Es kann bei Nierenkranken zu einem unkontrollierten Wachstum des Bindegewebes mit Todesfolge führen (s. o.).

ASPIRIN gegen Krebs?

Nach der Untersuchung eines Forscherteams um Peter M. Rothwell von der Universität Oxford vermindert die Einnahme des ASPIRIN-Wirkstoffes Acetylsalicylsäure das Krebsrisiko. Wer das Präparat fünf Jahre lang täglich schluckte, reduzierte das Sterberisiko um 21 Prozent, so der Wissenschaftler. Er hatte allerdings ein ganz anderes Studien-Ziel. Rothwell wollte den Einfluss des „Tausendsassas“ auf Herz/Kreislauferkrankungen ermitteln, weshalb der Mediziner nicht auf Daten zum individuellen Krebsrisiko der PatientInnen zurückgreifen konnte. Zudem reicht eine Nachbeobachtungsphase von vier Jahren nicht aus, um eine Tumor-Gefährdung auszuschließen, wie andere ÄrztInnen kritisierten. Darüber hinaus sprechen die Resultate aus dem Untersuchungsschwerpunkt gegen seine Empfehlung, ASPIRIN zu Präventionszwecken einzusetzen. So sehr nämlich die Krebs-Gefahr sank, so sehr stieg die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Der Nebenwirkung „Blutungen“ sind die ÄrztInnen sicherheitshalber erst gar nicht nachgegangen. Auch bestätigen andere Studien den Befund von Rothwell nicht. Weder die „Nurses Health Study“ noch die „Iowa Womens Health Study“ oder die Untersuchung der „American Cancer Society“ bestätigen die Oxforder Ergebnisse. Das nährt den Verdacht, dass Rothwells Beziehungen zu BAYER seine Objektivität beeinflusst haben, führt der Professor für den Leverkusener Multi doch gerade eine andere ASPIRIN-Forschungsarbeit durch. Und sein Teamkollege Tom W. Meade erhielt ebenfalls schon Schecks vom Pharma-Riesen.

Zulassung für Marijuana-Spray

In Großbritannien hat BAYER die Zulassung für das Marijuana-Spray SATIVEX erhalten, dessen Vertriebsrechte der Konzern vom Hersteller GW PHARMAZEUTICALS erworben hatte. Das für Multiple-Sklerose-PatientInnen bestimmte Mittel soll Begleiterscheinungen der Krankheit wie Spastiken, Inkontinenz und Schmerzen lindern.

Fünf Pillen in zehn Jahren

In den letzten zehn Jahren schafften es gerade mal fünf neue Medikamenten-Entwicklungen von BAYER in die US-amerikanischen Apotheken, obwohl der Konzern für Forschung & Entwicklung in dieser Dekade 16,8 Milliarden Dollar ausgab.

Wehrmedizin an Kölner Uni

Die Kölner Universität, mit deren medizinischer Fakultät BAYER im Jahr 2008 eine Zusammenarbeit vereinbart hat, betreibt auch Wehrmedizin. Zu diesem Zweck arbeitet die Hochschule mit zwei Einrichtungen der Bundeswehr zusammen, dem „Institut für Pharmakologie und Toxikologie“ und dem „Institut für Mikrobiologie“. Diese Institutionen testen unter anderem die Auswirkungen von biologischen und chemischen Waffen wie Milzbrand-Erregern und Senfgas und entwickeln Behandlungsmethoden. Die Studierenden der Universität kritisieren diese Kooperation und sprechen sich für die Aufnahme einer Zivilklausel in die Grundordnung der Bildungseinrichtung aus, die Forschung zu militärischen Zwecken untersagt.

Comeback für die Männer-Pille?

Im Jahr 2002 stellte BAYER die Forschung an der Pille für den Mann ein, welche die Weltgesundheitsorganisation WHO mit über einer Million Dollar gesponsert hatte. Weil der Konzern der Einrichtung etwas schuldig war, überließ er ihr aber das haus-eigene Testosteron-Präparat NEBIDO für Versuchsreihen, nicht ohne sich dafür die Zusicherung auszubedingen, Einblick in die Studien-Unterlagen nehmen zu können. Im Erfolgsfall wäre der Pharma-Riese damit wieder am Drücker. Auch an der Universität Münster laufen entsprechende Tests mit dem BAYER-Mittel, das der Konzern bisher als Therapeutikum gegen die selbst erfundene Krankheit „Testosteron-Mangel“ vermarktet und das zahlreiche Nebenwirkungen hat. Herzinfarkt, Prostata-Krebs, Harntrakt-Schädigungen und Brust-Wachstum gehören dazu.

Griechenland zahlt mit Anleihen

Das überschuldete Griechenland kann seit geraumer Zeit die Arznei-Rechnungen seiner Krankenhäuser nicht mehr begleichen. Der Leverkusener Multi beklagt Außenstände im zweistelligen Millionen-Bereich, weshalb BAYERs einstiger Pillen-Chef Arthur Higgens in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des europäischen Pharma-Verbandes EFPIA in der Vergangenheit bereits Gespräche mit der griechischen Regierung führte. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. Der Staat wies seine Spitäler an, die Rechnungen mit zinslosen Anleihen zu begleichen. Für die Pillen-Riesen bedeutet das ein Verlust-Geschäft: Sie müssen durchschnittlich ein Fünftel ihrer Forderungen abschreiben.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Bienensterben: UN alarmiert

Die UN hat im März 2011 einen alarmierenden Bericht über die Globalisierung des Bienensterbens vorgelegt, das bis nach Asien und Afrika reicht. Weil „von den 100 Nutzpflanzen, die 90 Prozent der Nahrungsmittel weltweit beisteuern, mehr als 70 durch Bienen bestäubt werden“, wie der Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Achim Steiner, ausführt, bedroht das Verschwinden der Populationen mittlerweile auch die Ernährungssicherheit. Neben zerstörten Lebensräumen und Viren macht die UN für das beängstigende Phänomen vor allem Pestizide verantwortlich - und namentlich die von BAYER. „Verschiedene Studien haben die Giftigkeit von Chemikalien wie Imidacloprid (Wirkstoff von BAYERs GAUCHO), Clothianidin (Wirkstoff von BAYERs PONCHO), Thiamethoxam und verwandten Inhaltsstoffen für Tiere nachgewiesen“, heißt es in dem Report.

Aus für Methylisocyanat (MIC)

Anfang des Jahres konnte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) einmal die Früchte ihrer Arbeit ernten: Am 11. Januar 2011 gab der Leverkusener Multi bekannt, am US-Standort Institute die Produktion und Lagerung des Bhopal-Stoffes Methylisocyanat (MIC) und des Giftgases Phosgen einstellen zu wollen (siehe auch SWB 2/11). Eine entsprechende Forderung hatte die CBG nicht nur auf den BAYER-Hauptversammlungen immer wieder erhoben. Noch kurz vor der schrecklichen Explosion im August 2008, bei der zwei Arbeiter ihr Leben verloren und beinahe ein MIC-Behälter in die Luft geflogen wäre, hatte die Coordination vor den Sicherheitsrisiken der Anlage gewarnt. Als „unbegründet“ wies das Unternehmen das zurück. Es musste erst der Ernstfall eintreten, um den Global Player mit anderthalb Jahren Verzögerung zur Vernunft zu bringen. Aber es bleibt noch etwas zu tun, denn BAYER will die Fertigung nicht gleich beenden. Die CBG, die während der Kampagne immer eng mit der vor Ort tätigen Initiative PEOPLE CONCERNED ABOUT MIC (PCMIC) kooperierte, unterstützt deshalb den Versuch der US-amerikanischen AktivistInnen, vor Gericht einen sofortigen MIC-Herstellungsstopp zu erreichen. Am 25. Februar 2011 erzielten sie einen ersten juristischen Erfolg. Ein Richter untersagte dem Leverkusener Multi vorläufig, die gefährliche Chemikalie noch 18 Monate weiterzuproduzieren. Und drei Wochen später verkündete BAYER das endgültige Ende von MIC.

Weltweites Aus für Endosulfan?

Jahrelang hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) den Leverkusener Multi aufgefordert, den in der Bundesrepublik schon längst verbotenen, besonders gefährlichen Pestizid-Wirkstoff Endosulfan auch in anderen Ländern nicht mehr zu vertreiben. Im vorletzten Jahr erklärte sich der Konzern endlich dazu bereit (SWB 3/09), nicht ohne jedoch noch einmal einen aggressiven Schlussverkauf zu veranstalten (siehe auch SWB 1/11). Jetzt aber scheinen die Stunden des Ultragifts endgültig gezählt. Die „Stockholmer Konvention“ hat sich nach harten Verhandlungen dazu durchgerungen, seinen 133 Mitgliedsstaaten eine Beschlussvorlage für ein weltweites Verbot vorzulegen.

Pestizide gefährden Artenvielfalt

Das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN) kritisiert die Gefährdung der Artenvielfalt durch Pestizide. Die Agro-Chemikalien wirken nämlich nicht nur gegen die so genannten Zielorganismen, sondern gegen so gut wie alles, was kreucht, fleucht oder wächst. In der konventionellen Landwirtschaft haben die Gifte nur noch Erbarmen mit zwei bis neun „Ackerbegleit-Pflanzen“, und das Verschwinden der übrigen hat wiederum Auswirkungen auf die Fauna. Carbofuran, dessen Produktionsstopp der Leverkusener Multi vor anderthalb Jahren angekündigt hat, tötete sogar schon Adler. Und gelangen Wirkstoffe wie das auch in BAYER-Mitteln enthaltene Glyphosat in Gewässer, so ändert das ihre mikrobiologische Zusammensetzung und nimmt damit Lebewesen ihre Futterquellen. Als Konsequenz aus diesem Anschlag auf die Biodiversität fordert PAN unter anderem mehr Ökoanbau, Pufferzonen zu Gewässern und strengere Zulassungsbedingungen.

GAUCHO auf Ross-Kastanien

Das BAYER-Insektizid GAUCHO mit dem Wirkstoff Imidacloprid hat Millionen Bienen den Tod gebracht. Trotzdem kam Imidacloprid nach einer langen Kontroverse in der Stadt Bonn zum Einsatz, um gegen die Rosskastanien anfallende Miniermotte vorzugehen. Und dann wirkte das Pestizid noch nicht einmal.

BBKA beendet Kooperation

Obwohl die BAYER-Pestizide GAUCHO und PONCHO sowie andere Agro-Chemikalien den Tod von Millionen Bienen verursachten, hat der britische ImkerInnenverband „British Beekeepers Association“ (BBKA) ihnen das Prädikat „bienenfreundlich“ verliehen. Für diesen Persilschein zahlten ihm die Konzerne 17.500 Pfund. Auf Druck seiner Mitglieder, die den Verlust unzähliger Völker durch GAUCHO & Co. zu beklagen haben, musste der Verband die lukrative Kooperation im Herbst 2010 allerdings beenden.

PONCHO-Verbot gefordert

Als BAYER in den USA eine Erweiterung der Zulassung für sein Pestizid PONCHO beantragte, führte die US-Umweltbehörde EPA eigene Tests durch. Die Ergebnisse unterschieden sich markant von denen der Studien, die der Leverkusener Multi zur Erlangung der Genehmigung vorgelegt hatte. Daraufhin guckten sich die ForscherInnen die BAYER-Untersuchung noch einmal genauer an und entdeckten frappierende Mängel. Vor allem der Teil, mit dem der Konzern dem Mittel das Etikett „bienenverträglich“ verschaffen wollte, verstieß gegen wissenschaftliche Standards. Die EPA-ExpertInnen hielten dagegen fest: „Toxizitätsstudien mit Honigbienen zeigen, dass Clothianidin hoch toxisch ist“. Im letzten Herbst gelangte das Dokument mit dem harschen Urteil in die Öffentlichkeit, und sofort forderten das PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN), BEYOND PESTICIDES und mehrere ImkerInnen-Verbände ein PONCHO-Verbot, wie es in der Bundesrepublik und einigen anderen europäischen Ländern für die Ausbringung auf bestimmten Kulturpflanzen bereits gilt.

Mit TEMIC gegen Löwen

In Afrika vergiften Wilderer Raubtiere und Raubvögel unter anderem mit dem BAYER-Pestizid TEMIC und tragen so zum Aussterben der Arten bei.

TEMIC vergiftet 14 Menschen

Im US-amerikanischen Lee County kamen 13 Jäger und ein 11-jähriger Junge ins Krankenhaus, weil sie nach einem Kontakt mit dem BAYER-Pestizid TEMIC (Wirkstoff: Aldicarb) an Vergiftungserscheinungen litten. Ihr Gesundheitszustand stabilisierte sich bald, aber vier ihrer Hunde starben durch die Agrochemikalie, die der Leverkusener Multi wegen seiner Gefährlichkeit nur noch bis 2014 vermarkten will.

Vogelsterben durch GAUCHO & Co.

Insektizide wie BAYERs GAUCHO, das zur Gruppe der Neonicotinoide gehört, töten nicht nur Schadinsekten und Bienen. Sie sorgen auch für eine Dezimierung der Vogelbestände: Unmittelbar, indem die Pestizide Amsel, Fink und Star vergiften, und mittelbar, indem sie ihnen die Insekten als Nahrungsgrundlage rauben. So nahm in Großbritannien die Population der Haussperlinge seit 1977 um 68 Prozent ab. Die Anzahl der Schwalben sank seit 1994 um 41 Prozent und die der Stare um 26 Prozent. Der holländische Toxikologe Henk Tennekes tritt deshalb für ein Verbot von GAUCHO & Co. ein. „Neonicotinoide wirken wie Krebs verursachende Chemikalien, für die es keine die Sicherheit garantierenden Grenzwerte geben kann“, so der Wissenschaftler.

Missbildungen durch Glyphosat

Der Pestizid-Wirkstoff Glyphosat, der hauptsächlich in MONSANTOs ROUND UP, aber auch in BAYER-Mitteln enthalten ist, hat bei Neugeborenen in Argentinien, die in der Nähe von Soja-Feldern zur Welt kamen, zu Missbildungen geführt. Daraufhin untersuchten WissenschaftlerInnen die Wirkungsweise und fanden heraus, dass die Agro-Chemikalie schon bei Konzentrationen von zwei Milligramm pro Kilogramm Nahrungsmittel Schäden verursachen kann. In der EU liegt der Soja-Grenzwert bei 20 Milligramm pro Kilogramm.

Neues Reis-Fungizid

In Japan hat BAYER die Zulassung für das Fungizid ROUTINE (Wirkstoff: Isotianil) erhalten, das für einen Einsatz im Reis-Anbau bestimmt ist.

Verringerung des Sortiments

Der Leverkusener Multi führt 98 Pestizide in seinem Sortiment und kündigte an, diese Zahl zu verringern. 21 Agrochemikalien will BAYER in den nächsten vier Jahren ausmustern - sei es durch die Einstellung der Produktion oder durch Verkauf - und sieben neue Mittel auf den Markt bringen.

Verkauf von Ultra-Giften

Im Rahmen der Verkleinerung seines Pestizid-Sortiments (s. o.) entledigt sich der Leverkusener Multi seiner beiden Ultra-Gifte NEMACUR und MOCAP. Besonders NEMACUR war in der Vergangenheit für zahlreiche Vergiftungen verantwortlich. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) kritisierte diesen Schritt. „BAYER hätte die Produktion längst einstellen müssen, statt diese Ultra-Gifte jetzt noch profitabel zu verramschen“, heißt es in der Presse-Erklärung der CBG zum Thema.

GENE & KLONE

Mehr Gentech im Futter

Bislang durften Futtermittel-Importe in die EU-Länder keinerlei Spuren von Gentech-Pflanzen aufweisen. Ende Februar 2011 hat die Europäische Union die Regelung allerdings gekippt und einen Höchstwert von 0,1 Prozent festgelegt. Sogar innerhalb des Staatenbundes noch nicht einmal zugelassene Sorten dürfen nun die Grenzen passieren. Brüssel beugte sich damit dem Druck der Landwirtschaftsverbände und Agro-Multis. Diese malten ein Horror-Szenario mit Versorgungsengpässen und Preissteigerungen aus, falls die EU nicht „Ja“ zu „ein bisschen Gentech“ im Tierfutter sagt. Obwohl die LobbyistInnen Beweise dafür schuldig blieben, konnten sie sich durchsetzen. „Die heutige Entscheidung verstößt einmal mehr gegen das Vorsorge-Prinzip. Gen-Pflanzen, die nicht für den menschlichen Verzehr getestet wurden, haben nichts in unserer Nahrungsmittelkette zu suchen“, kritisierte Stephanie Töwe von GREENPEACE die Entscheidung.

EVOGENE sucht nach Weizen-Genen

Der Leverkusener Multi hat für 12 Millionen Dollar 5,5 Prozent des israelischen Biotech-Unternehmens EVOGENE erworben. Zudem beauftragte der Konzern EVOGENE mit der Suche nach Genen, die für Weizen bessere Erträge, ein besseres Wachstum oder eine erhöhte Widerstandsfähigkeit versprechen. Nach entsprechendem Reis-Erbgut fahnden die Israelis für BAYER schon seit längerem.

Keine Gentechnik in NRW

Das Land Nordrhein-Westfalen, Stammsitz des Leverkusener Multis, gehört seit diesem Jahr zu dem Netzwerk europäischer Regionen, die auf Gentechnik verzichten. Der Düsseldorfer Landtag stimmte im Januar 2011 einem entsprechenden Antrag der SPD zu.

Nutzlose Genom-Entschlüsselung

Vor zehn Jahren gelang die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, und die ForscherInnen weckten große Erwartungen hinsichtlich des damit verbundenen medizinischen Fortschritts. Diese haben sich allerdings nicht erfüllt. „Daten, überall Daten, aber kein einziges Produkt“, beklagt sich etwa ein Unternehmenssprecher. Auch für den damaligen Projektleiter und heutigen Chef des US-amerikanischen „National Institute of Health“, Francis S. Collins, hatte die Kartographierung des Erbguts bislang keinen direkten Einfluss auf die Gesundheit der meisten Menschen, weshalb Harold Varmus, der Direktor des Nationalen Krebsforschungsinstituts der USA, schlicht resümiert: „Das Genom fördert die Wissenschaft, nicht die Medizin“.

PFLANZEN, SAATEN & DÜNGER

BAYER experimentiert mit Düngern

BAYER CROPSCIENCE testet neuen Dünger. Der Konzern experimentiert derzeit in Voiswinkel nahe Bergisch-Gladbach mit unterschiedlichen Kali/Phosphat-Kombinationen.

NUNHEMS wächst und wächst

BAYERs Saatgut-Tochter NUNHEMS expandiert beständig. Nachdem sie im US-amerikanischen Parma für 15 Millionen Dollar ihr Werk ausbaute und im spanischen Cartagena ein Forschungszentrum eröffnete, erweitert das Unternehmen nun auch seine Kapazitäten in Monheim. Die Labore wachsen um das Dreifache, um DNA-Analysen, zellbiologischen Experimenten und der molekularen Züchtung, die auf Erbgut-Untersuchungen, nicht aber auf Gen-Transfers basiert, mehr Platz zu bieten.

WASSER, BODEN & LUFT

Wassercent wieder da

Der Durst von BAYER ist enorm. Allein am Standort Leverkusen verbraucht der Multi jährlich 130 Millionen Kubikmeter. Um diese Gelüste ein wenig zu zügeln, hatte die rot-grüne Landesregierung 2004 den Wassercent eingeführt. Die Konzerne liefen Sturm gegen diese Regelung, weshalb Schwarz-Gelb sie nach dem Machtwechsel 2005 zum Auslaufmodell machte. Die Neuauflage von Rot-Grün revidierte das jedoch wieder und erhöhte die Abgabe sogar noch leicht. Erwartungsgemäß empörte sich BAYER zugleich über diese „vollkommen unnötige Sonderlast“ und nannte sie eine Gefahr für den Industriestandort NRW und die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

MAGNEVIST im Berliner Grundwasser

Gadolinium-haltige Röntgen-Kontrastmittel wie BAYERs MAGNEVIST (siehe auch DRUGS & PILLS) fanden sich im Berliner Grundwasser wieder. Das Medizinprodukt kann bei Nierenkranken eine Fibrose auslösen, ein mitunter lebensbedrohliches unkontrolliertes Wachstum des Bindegewebes, weshalb europäische und US-amerikanische Aufsichtsbehörden unlängst strengere Auflagen für die Anwendung erlassen haben.

Deponie-Sicherung in Rheinberg

Noch voraussichtlich bis Ende 2012 wird die Sicherung der Deponie Rheinberg dauern, in der 40.000 Tonnen Rückstände aus der von BAYER bis 2002 betriebenen Titandioxid-Produktion schlummern. ArbeiterInnen ziehen in die Giftmüll-Halde eine Tonschicht ein und verlegen ein Drainage-System, um eine Verunreinigung des Grundwassers zu verhindern. Zum Abschluss decken sie das Chemie-Grab mit riesigen Gewebe-Planen ab. Anschließend soll dann Gras über die ganze Sache wachsen. Eine wirkliche Sanierung der Deponie mit einer Entfernung des verseuchten Erdreiches kam aus Kostengründen nicht in Betracht, und auf die Idee, vom Leverkusener Multi eine Kostenbeteiligung zu verlangen, verfielen die verantwortlichen PolitikerInnen nicht. Ähnliche Maßnahmen zur Mumifizierung von Konzern-Altlasten waren jüngst auch in Wuppertal und in Wolfenbüttel erfolgt.

Gas statt Kohle?

Der Stadtwerkeverbund TRIANEL überprüft seine umstrittenen Pläne, auf dem Gelände von BAYERs Chemie„park“ in Krefeld ein Kohlekraftwerk mit einem Kohlendioxid-Ausstoß von jährlich ca. 4,4 Millionen Tonnen zu errichten. Stattdessen diskutiert er den Bau eines Gas/Dampf-Kraftwerks. Dabei spielen allerdings nicht nur ökologische Erwägungen wie die bessere Energie-Effizienz dieser Alternative und ihre Möglichkeit, flexibler auf die stark schwankenden Einspeisungen regenerativ erzeugten Stroms zu reagieren, eine Rolle, sondern auch die Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Die dadurch zusätzlich auf den Markt kommenden Strommengen machen die Dreckschleudern nämlich unnötig und den Betrieb unwirtschaftlich. Sollte die Bundesregierung ihre Atompolitik infolge der Ereignisse in Japan allerdings grundlegend ändern, ständen die Aktien für ein Kohlekraftwerk wieder besser.

Mehr Müllverbrennung

Im Jahr 2009 hat der Leverkusener Multi 914.000 Tonnen Abfall produziert. Aber in seinen Müllverbrennungsanlagen entsorgt der Konzern nicht nur eigene Hinterlassenschaften. Der Pharma-Riese ist vor einiger Zeit auch in das lukrative Geschäft mit dem Müll eingestiegen und übernimmt Fremdaufträge. Für das alles reichen die vorhandenen Öfen nicht mehr aus. Deshalb will der Global Player die Kapazität seiner Leverkusener Anlage erweitern und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Infolgedessen darf sich die Stadt bald wohl über noch mehr Feinstaub, Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid, Chlorwasserstoff, Stickoxide, Fluorkohlenwasserstoffe, Cadmium, Thallium und Quecksilber in Wasser, Boden und Luft freuen.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

BPA in Babyflaschen verboten

BAYER ist einer der größten Produzenten der Industrie-Chemikalie Bisphenol A, die unter anderem in Baby-Flaschen und Konservendosen Verwendung findet und zu Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen führen kann (siehe SWB 4/10). Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, die seit Jahren für ein Verbot der Substanz eintritt, konnte nun einen Erfolg erringen: Zum 1. März 2011 untersagte die EU Bisphenol A in Babyflaschen. Die CBG fordert nun weitere Schritte: „Bisphenol A muss endlich aus allen Produkten des täglichen Bedarfs verschwinden. Hormonaktive Substanzen haben in Produkten wie Trinkflaschen, Spielzeug und Konservendosen nichts verloren! Die Leugnung der Risiken durch die Hersteller darf nicht zur weiteren Gefährdung der Verbraucherinnen und Verbraucher führen“, so Philipp Mimkes vom Vorstand der Coordination.

PCB-Nachwirkungen

BAYER gehörte lange zu den Hauptherstellern von Polychlorierten Biphenylen (PCB), einer Krebs erregenden Chlorverbindung. Erst 1983 hat der Konzern die Produktion des Ultragiftes eingestellt, das unter anderem als Weichmacher in Kunststoffen, Kühlmittel und Isoliermaterial Verwendung fand. Aber die gesundheitsschädlichen Folgen der Chemikalie machen sich immer noch bemerkbar. So ergab eine Untersuchung von Beschäftigten der Dortmunder Entsorgungsfirma ENVIO eine hochgradige PCB-Kontamination. 95 Prozent der Belegschaft wiesen Konzentrationen im Blut auf, die bis zum 25.000fachen über dem zulässigen Grenzwert lagen. Und der ENVIO-Konzern, der das PCB-belastete Material zurück zum Absender brachte und in BAYER-Verbrennungsöfen entsorgte, ist kein Einzelfall. Auch bei REMONDIS, der Firma RICHTER sowie bei der Entsorgungsgesellschaft des Regionalverbandes Ruhrgebiet ergaben Überprüfungen unzulässig hohe PCB-Werte.

Erste REACH-Etappe absolviert

Verhindern konnten BAYER & Co. die Ende 2006 verabschiedete, REACH genannte Chemikalien-Richtlinie der EU nicht, die Unternehmen erreichten jedoch wichtige Aufweichungen. So müssen die Konzerne nicht alle ihre Chemikalien auf gesundheitsgefährdende Wirkungen hin untersuchen, sondern nur noch 30.000. Der Leverkusener Multi hat jetzt die erste Auflage von REACH erfüllt und für seine 125 Stoffe, deren Jahresproduktion über 1.000 Tonnen liegt, Unterlagen erstellt.

Phosgen-Produktion steigt

BAYER will am Standort Brunsbüttel mehr Polyurethan-Kunststoff herstellen und plant deshalb eine Kapazitätserweiterung des Werkes. Mit der Erhöhung des Produktionsvolumens steigt auch die Menge des für den Fertigungsprozess benötigten Phosgens, eines der gefährlichsten Giftgase überhaupt. Es gibt zwar bereits Möglichkeiten, Polyurethane ohne Phosgen zu fabrizieren, aber der Leverkusener Multi ignoriert diese Alternativen. Darum kritisiert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN das Vorhaben des Unternehmens. „Wir fordern den Konzern auf, die technisch machbare Produktion von Polyurethan ohne Phosgen zur Serienreife zu bringen. Vorher sollten keine neuen Anlagen genehmigt werden, denn bei einer Lebensdauer der Anlagen von 30-35 Jahren würde diese gefährliche Produktionsweise sonst für Jahrzehnte festgeschrieben!“

NANO & CO.

50 Millionen für die Nano-Technik

Nordrhein-Westfalen fördert die Nano-Technologie trotz ihrer Risiken massiv. Darum gehört das Bundesland neben der Wirtschaftsförderung Dortmund und „NanoMikro + Werkstoffe.NRW“ auch zu den Mitveranstaltern der „Nano-Konferenz“, die nun bereits zum dritten Mal in Dortmund stattfand. Über die dort von NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze in Aussicht gestellten Fördermittel von 50 Millionen Euro bis 2050 dürfte sich BAYERs Tagungsteilnehmer Raul Pires sehr gefreut haben.

Nano-Absatz stockt

Der Leverkusener Multi klagt über den mangelnden Absatz seiner CNT-Röhrchen aus Nano-Material namens BAYTUBES. Um die Zukunft der Zukunftstechnologie scheint es also nicht allzu gut bestellt zu sein. Hatte bereits die Bezirksregierung auf eine Anfrage der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN zur kommerziellen Nutzung erklärt, BAYER hätte noch keinen entsprechenden Antrag gestellt, weil „der Markt CNT-Material mit anderen Eigenschaften benötigt“, so bestätigt nun auch der Konzern selber die Schwierigkeiten. „Die klassischen Anwender wie Fahrzeug- oder Flugzeug-Industrie sind sehr konservativ, was neue Materialien betrifft“, klagte der Manager Raul Pires. Deshalb hat das Unternehmen einen Strategie-Wechsel vorgenommen: Es will künftig nicht bloß das Nano-Pulver, sondern gleich ganze Komponenten zur Weiterverarbeitung anbieten.

BAYER forscht an Nano-Pille

BAYER forscht gemeinsam mit der Aachener „Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule“ an einer Nano-Verhütungspille. Die WissenschaftlerInnen wollen ein Hormon-Depot im Körper anlegen, das sich in einer Nano-Gelschicht befindet und den Wirkstoff regelmäßig abgibt.

Nano-Poren zum Kühlen

Der Leverkusener Multi will von den skandalträchtigen Produktions- und Vertriebsmethoden der Nahrungsmittel-Industrie profitieren. „Da der Weg von Lebensmitteln zum Verbraucher immer länger wird“, entwickelt BAYER einen Hartschaum aus Kunststoff, dessen Dämmleistung Nano-Poren verbessern sollen.

Nano-Kooperation mit TOYOTA

Nano-Teilchen können eine asbest-ähnliche Wirkung entfalten, zu den Zellkernen vordringen oder die Blut/Hirn-Schranke überwinden. Trotz dieser Risiken und Nebenwirkungen setzt der Leverkusener Multi auf die Technologie und organisiert den weltweiten Vertrieb seiner Produkte. So vermarktet das japanische Unternehmen TOYOTA BAYERs Nano-Röhrchen mit dem Produktnamen „BAYTUBES“ im asiatischen Raum.

AGRO & SPRIT

Agro-Sprit aus Holz und Stroh?

Der Leverkusener Multi forscht gemeinsam mit der Universität Gießen, dem Unternehmen EVONIC und der Fraunhofer-Gesellschaft daran, aus Stroh und Holz Agro-Sprit zu gewinnen. Zu diesem Zweck soll Ende 2012 in Sachsen-Anhalt eine Cellulose-Raffinerie entstehen.

Mehr Öl im Raps

Der Agrosprit-Boom nimmt immer mehr Ackerflächen in Anspruch und verdrängt so die Kulturpflanzen von den Feldern, weshalb die Preise für Nahrungsmittel steigen. Daran stört sich der Leverkusener Multi jedoch nicht. Er stellt sich stattdessen auf den Markt ein und kreiert Pflanzen, die sich besonders gut im Tank machen. So entwickelt er gemeinsam mit dem chinesischen „Oil Crops Research Institute“ eine Raps-Sorte, die viel Öl enthält. Im Zuckerrohr-Bereich läuft ein entsprechendes Projekt mit dem brasilianischen „Zentrum für Zuckerrohr-Technologie“. Und bereits im Angebot hat der Multi den öl-reichen Gentech-Raps INVIGOR.

CO & CO.

Wieder Erdabsenkungen

Immer wieder kommt es entlang der Trasse von BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline zu Erdabsenkungen. In Erkrath und rund um Ratingen bildeten sich teilweise 80cm tiefe Krater. Der Bauherr WINGAS nennt die während der Bauarbeiten ausgehobene und wieder verfüllte Erde als Ursache für die Löcher, weil der Boden durch diesen Prozess an Festigkeit verliere. Der Leverkusener Multi hält das erneute Desaster für „einen normalen Vorgang beim Pipeline-Bau“ und „unbedenklich“. Die Bezirksregierung hingegen hat eine Untersuchung der Vorgänge angekündigt, um mögliche Sicherheitsrisiken für den Betrieb der Giftgas-Leitung aufzuspüren.

Mangelhafte Abdichtungen

Entlang der Strecke von BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline ragt an der Bundesstraße 8 nahe des Landhauses Milser eine Messstation völlig ungeschützt aus dem Erdreich. Nach Ansicht von Erich Hennen, Sprecher der Duisburger BÜRGERINITIATIVE CONTRA PIPELINE, kann es dadurch zu Rost- oder anderen Korrosionsschäden kommen. Die mangelhafte Abdichtung der Enden des die Pipeline umgebenden Mantelrohres an gleicher Stelle kritisiert Hennen ebenfalls und fordert aus Sicherheitsgründen einen Aushub der Rohrleitung vom Landhaus bis zur Haltestelle Kesselberg.

Signalstörungen

Ein „klares Signal für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen“ wollten CDU und FDP Mitte November 2010 im Düsseldorfer Landtag hören. In ihrem Antrag forderten sie ein Bekenntnis zum Dattelner Kohlekraftwerk und zu BAYERs Kohlenmonoxid-Pipeline ein. Aber das bekamen sie nicht nur von SPD, Grünen und Linkspartei nicht, auch vier Mettmanner Abgeordnete aus den eigenen Reihen blieben stumm.

CO-Verhandlung im Mai

Vom 23. bis zum 27. Mai 2011 verhandelt das Düsseldorfer Verwaltungsgericht