Veröffentliche Beiträge von “CBG Redaktion”

Zulassungsverlängerung für Glyphosat

EU-Kommission stellt BAYER verheerenden Freibrief aus

Die EU-Kommission hat sich am gestrigen Mittwoch dafür ausgesprochen, die Zulassung für das Herbizid um zehn Jahre zu verlängern. Eine erste Abstimmung der Mitgliedsländer über diesen Vorschlag ist für den 13. Oktober angesetzt. Eine Ablehnung der Glyphosat-Zulassungsverlängerung ist nur noch möglich, wenn mindestens 15 der 27 EU-Staaten, die zudem mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten müssen, den Vorschlag der Kommission ablehnen. Jan Pehrke vom Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG): „In den USA sind noch Zehntausende Klagen wegen gesundheitlicher Schäden anhängig, in Deutschland hat nahezu jeder Mensch Glyphosat im Blut, weltweit gibt es Jahr für Jahr millionenfache Proteste, Landwirte und Landwirtinnen, NGOs, Wissenschaft und Politik sehen massive Gefahren für Mensch und Umwelt, in Deutschland soll Glyphosat ab 2024 nicht mehr zugelassen werden. Die EU-Kommission aber stellt dem BAYER-Konzern in unglaublich skandalöser Weise eine verheerende Unbedenklichkeitsbescheinigung aus." Der BAYER-Konzern nahm den Vorschlag der EU-Kommission erwartungsgemäß mit Begeisterung auf. Er signalisierte auch sofort, wie er damit Politik zu machen gedenkt: Der internationalen Kritik soll der Boden entzogen werden, Glyphosat sei vielmehr unbedenklich. O-Ton BAYER in der „Tagesschau": „Die Entscheidung der Mitgliedstaaten (beruhen) auf den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen der zuständigen Behörden." CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann meint dazu: „Statt den Leverkusener Multi aufzufordern, umgehend die über 20 von der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA festgestellten Daten-Lücken zum Gefährdungspotenzial des Mittels zu schließen, zeigt sich die EU-Kommission als willfähriger Partner der millionenschweren BAYER-Lobby-Arbeit und stellt dem Konzern einen Freibrief aus." Eine der von der EFSA benannten Daten-Lücken betrifft die Auswirkungen von Glyphosat auf die noch im Wachstum befindlichen Nervensysteme von Embryos, Säuglingen und Kindern. Auch zu etwaigen Beeinträchtigungen von Zellteilungsprozessen und Schädigungen von Chromosomen fehlten Unterlagen. Zudem musste laut EFSA „die Bewertung des ernährungsbedingten Risikos für Verbraucher" offenbleiben. Andere „data-gaps" betrafen die Langzeit-Folgen auf Bienen sowie mögliche Schädigungen des Grundwassers und des Boden. In Sachen „Biodiversität" sprach die Behörde sogar von einer „generellen Daten-Lücke". Nach Ansicht der CBG vermag zudem ein Blick in die Akten der Glyphosat-Schadensersatzprozesse viele offenen Fragen zu klären. Die AnwältInnen der KlägerInnen erstritten sich nämlich den Zugang zu internen Firmen-Unterlagen der jetzigen BAYER-Tochter MONSANTO. In diesen Dokumenten hält der Toxikologe William Heydens etwa fest: „Glyphosat ist OK, aber das formulierte Produkt verursacht den Schaden". Beispielsweise habe es negative Effekte auf das Erbgut. Als eine Auftragstudie in dieser Hinsicht nicht genug Entlastungsmaterial lieferte, sondern den Befund sogar noch zu bestätigen drohte, schlug Heydens einfach vor, sich willigere WissenschaftlerInnen zu suchen: „Wir müssen jemanden finden, der sich mit dem gen-toxischen Profil von Glyphosat wohlfühlt und einflussreich bei den Regulierungsbehörden ist." Aus berufenerem Mund können Aussagen zur Gefährlichkeit des Herbizids kaum kommen. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren hat dem Leverkusener Multi am 14. September einen Offenen Brief übergeben, der ihn aufforderte, die Daten-Lücken sofort zu füllen. Der Konzern verweigerte jedoch die Annahme. Stattdessen entblödet sich der Konzern nicht, Bundestagsabgeordnete mit einer „Petition" unter Druck zu setzen. Zudem hat er für heute vor dem Landwirtschaftsministerium in Berlin eine Aktion angekündigt, bei der er eine Mauer aus Kartons mit 80.000 Seiten der in Brüssel eingereichten 2.400 Studien errichtet werden soll. Die verweigerten Untersuchungen zu den von der EFSA benannten wissenschaftlichen Schwarzen Löchern fehlen garantiert auch dort. Marius Stelzmann von der CBG prophezeit, dass die Proteste gegen die willfährigen Glyphosat-Zulassungen weiter ansteigen werden: „Die EU-Kommission macht sich entgegen aller offenkundigen Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt und trotz der nun schon seit Jahrzehnten andauernden Proteste in aller Welt zum willfährigen Partner der Profitgier des BAYER-Konzerns. Wir eröffnen am 6. Oktober in Düsseldorf die Ausstellung ‚Glyphosat-Stopp jetzt!' des weltbekannten Fotokünstlers Pablo E. Piovano in der fiftyfifty-Galerie in Düsseldorf. Die Proteste und der Widerstand gegen Herstellung, Zulassung, Vermarktung und Einsatz von Glyphosat werden anschwellen." Pressekontakt: Marius Stelzmann 0211/33 39 11 presse@cbgnetwork.orgPR-Endspurt für die Zulassungsverlängerung

BAYERs Glyphosat-Petition ist eine Farce!

Der BAYER-Konzern wendet sich in Sachen „Glyphosat" mit einer Petition an den Deutschen Bundestag. „Deutschland soll sich für eine Verlängerung der Genehmigung für Glyphosat auf EU-Ebene einsetzen", fordert er mit Verweis auf die jüngst veröffentlichte Risiko-Bewertung der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA. Diese hatte jede Menge Daten-Lücken zu den Risiken und Nebenwirkungen des Mittels, jedoch „keine kritischen Problembereiche" entdeckt. Erwartungsgemäß betreibt der Leverkusener Multi Panikmache und warnt vor großen Schwierigkeiten für LandwirtInnen und WinzerInnen im Allgemeinen und für die „Erzeugung heimischer Lebensmittel" im Besonderen im Falle eines erzwungenen Vermarktungsstopps. „Kein Verbot ohne Alternative", dekretiert der Agro-Riese. „BAYER hatte jahrelang Zeit, eine Alternative zu Glyphosat zu entwickeln, aber das Unternehmen wollte gar nicht, weil das Pestizid Milliarden in die Kassen spült. Und ein Übriges tun die oligopolhaften Strukturen im Agro-Business, die zu einem massiven Abbau der Forschungskapazitäten geführt haben", konstatiert Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG). Überdies spricht der Global Player in der Petition einschränkend nur vom Fehlen einer wirtschaftlichen Alternative zu der Substanz. An sich gibt es zu ihr nämlich schon eine Alternative, zudem eine seit Jahrtausenden erprobte: Das Pflügen. Kombiniert mit anderen mechanischen, physikalischen und biologischen Praktiken kann es Glyphosat mühelos ersetzen, wie das „Pesticide Action Network Europe" jüngst in „Alternative Methods in Weed Management to the Use of Glyphosate" darlegte. Aber das ist halt mit ein wenig mehr Aufwand verbunden als der chemische Rundumschlag, weshalb die gnadenlos auf Effizienz ausgerichtete industrielle Landwirtschaft da lieber auf Glyphosat zurückgreift. BAYER preist dies zu allem Überfluss sogar noch als eine Vorgehensweise, die den Böden besser bekommt als das Pflügen, weil die Ausbringung des Pestizids angeblich für eine bessere Wasser-Aufnahme sorgt, die Erosion eindämmt, die Humus-Bildung und generell die Biodiversität fördert. „Glyphosat ist weder Boden- noch Klimaschutzmittel", hält der BUND stattdessen fest. Und wo der Verband die Behauptungen des Agro-Riesen nicht widerlegt, nennt er umweltschonendere Techniken wie etwa die Verwendung von Untersaaten und Zwischenfrüchten als den Einsatz von chemischen Keulen. Selbst die EFSA kam nicht umhin, Glyphosat und besonders dem Abbau-Produkt AMPA ein sehr hohe Verweildauer im Boden zu bescheinigen, was für die Fruchtbarkeit der Äcker nicht ohne Folgen bleibt. „Anstatt sich Mittel der Zivilgesellschaft wie Petitionen zu bedienen, um den Milliarden-Seller Glyphosat nicht zu verlieren, sollte BAYER lieber mal versuchen, die vielen Daten-Lücken zum Sicherheitsprofil des Stoffes zu schließen, auf welche die Lebensmittelbehörde gestoßen ist", rät Stelzmann. „Die EFSA hatte bei ihrem risk assessment unter anderem „data gaps" zu möglichen Schädigungen von Zellen und Chromosomen, zu den Auswirkungen auf das Nervensystem von Heranwachsenden, zur „Bewertung des ernährungsbedingten Risikos für Verbraucher", zur Toxizität eines Zusatzstoffes, zu Glyphosat-Verunreinigungen sowie zur Gefährdung diverser Tier- und Pflanzen-Arten ausgemacht. Mehr Informationen zu Glyphosat hält die „Stop Glyphosate Coalition", der die CBG angehört, auf ihrer [https://stopglyphosate.eu/|Website] bereit. Pressekontakt: Marius Stelzmann 0211/33 39 11 presse@cbgnetwork.org

Liebe FreundInnen, liebe MitstreiterInnen,

die CBG freut sich auf einen heißen Herbst. Und damit meinen wir nicht nur das spätsommerliche Wetter: Die CBG hat im September eine Menge Aktionen geplant, an denen Ihr Euch auch beteiligen könnt!

Jetzt kommt es auf Alle an

Glyphosat-Aktionswoche

Ende des Jahres steht die Entscheidung über die Verlängerung von Glyphosat auf EU-Ebene an. BAYER wirft nun sein gesamtes Lobby-Gewicht in die Waagschale und schreckt auch nicht davor zurück, Methoden der Zivilgesellschaft für seine Zwecke zu okkupieren. So hat sich der Konzern in einer Petition an den deutschen Bundestag gewendet. In dieser Petition fordert BAYER, dass Deutschland sich für eine Verlängerung der Genehmigung für Glyphosat auf EU-Ebene einsetzt. Um dieser geballten Lobby-Macht entgegenzutreten, hat sich die CBG einem europaweiten Bündnis von BäuerInnen, AktivistInnen und NGOs angeschlossen. Dieses Bündnis veranstaltet vom 14.9. bis zum 18.9. eine internationale Aktionswoche, an der sich die CBG ebenfalls mit einer Aktion beteiligt. Wir werden am 14.9. um 16.00 Uhr eine Mahnwache vor der BAYER-Konzernzentrale abhalten und einen offenen Brief übergeben, um den Protest gegen Glyphosat direkt vor die Tore des Produzenten zu tragen. Für unsere Mitglieder, die nicht in der Nähe von Köln oder Leverkusen leben, gibt es neben dem Besuch bei BAYER noch die Möglichkeit, in Berlin an einer weiteren Aktion der Aktionswoche teilzunehmen. Unsere PartnerInnenorganisationen des Bündnisses, Ekō, Greenpeace, das Umweltinstitut München, Slowfood und das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, werden ebenfalls am Donnerstag, dem 14.9. um 12.00 Uhr dem Landwirtschaftsministerium, vertreten durch Staatssekretärin Silvia Bender, die gesammelten Unterschriften von besorgten BürgerInnen, die sich gegen eine Verlängerung der EU-Zulassung von Glyphosat wenden, übergeben. Wenn Ihr bei dieser Aktion teilnehmen wollt, meldet Euch bitte bei uns an, damit wir Euer Kommen bei unseren PartnerInnen ankündigen können. Hier könnt Ihr Euch anmelden:info@cbnetwork.org Kommt zahlreich, um den internationalen Protest stark zu machen! Hier findet Ihr den offenen Brief!Datum und Ort:

Donnerstag, den 14.09.2023, um 16.00 Uhr, BAYER-Konzernzentrale, Kaiser Wilhelm Allee 3, LeverkusenDatum und Ort Aktion Berlin:

Donnerstag, den 14.09.2023, um 12.00 Uhr, Bürogebäude Bundestag, Wilhelmstraße 54, BerlinGegen BAYER und andere Klimaverbrecher

Auf die Straße zum Klimastreik

Am 15.9.2023 ist es wieder so weit: Die Fridays for Future-Bewegung geht wieder auf die Straße. BAYER stößt aufgrund seiner Glyphosat-Produktion gigantische Mengen CO2 aus. Auch im Raum Leverkusen/Köln ist er der größte CO2-Emmittent. Wir sind in Leverkusen auf der Straße, um die Gesellschaft daran zu erinnern, dass keine Änderung des Lebensstils hilft, wenn wir nicht die Konzernmacht brechen und die kapitalistische Produktionsweise umkrempeln.Datum und Ort:

Freitag, den 15.09.2023, um 14.30 Uhr, EVL-Gebäude, Overfeldweg 23 LeverkusenAnerkennen und Entschädigen!

Ehemalige Heimkinder kämpfen um ihr Recht

Seit mehr als 70 Jahren kämpfen ehemalige Heimkinder um Anerkennung und Entschädigung für das Leid, dass ihnen während ihrer Kindheit und Jugend in staatlichen und kirchlichen Heimen zugefügt wurde. Ein zu wenig beleuchtetes Verbrechen: Von den 50er bis in die 70er Jahre wurden an Heimkindern medizinische Experimente durchgeführt, ohne ihre Zustimmung oder die ihrer Eltern einzuholen. Sie wurden mit abwertenden Kategorien wie „bildungsresistent“ stigmatisiert, um sie grausam und überzogen zu disziplinieren und sie medikamentös ruhig zu stellen. Sowohl durch die grausame Misshandlung als auch durch die Medikamente erlitten sie zum Teil lebenslange Folgeschäden. Medizinkonzerne wie BAYER haben mit den an den Heimkindern getesteten Medikamenten Millionengewinne erwirtschaftet. Sie alle sind in der Pflicht, uns für das erlittene Leid angemessen zu entschädigen! Die Coordination kämpft bereits seit Jahren zusammen mit den Heimkindern dafür, dass ihr Leid von BAYER und Co. anerkannt wird und sie eine angemessene Entschädigung erhalten. Deswegene ruft die CBG gemeinsam mit dem Verein der ehemaligen Heimkinder in Schleswig-Holstein auf, am Mittwoch, den 20.09.2023 um 14.30 Uhr vor dem Landtag Schleswig- Holstein in Kiel zu einer Mahnwache auf. Gemeinsam auf die Straße! Gemeinsam für Gerechtigkeit!Datum und Ort:

Mittwoch, den 20.09.2023, um 14.30 Uhr, Landtag Schleswig-Holstein, Düsternbrooker Weg 70, KielVernetzen und kennenlernen

Bar-Camp des Umweltinstitutes München

Das Umweltinstitut München veranstaltet am 30.September im Haus der Jugend Düsseldorf ein Bar-Camp, um die Klimabewegung in NRW zusammen zu bringen und zu vernetzen. Bei diesem entspannten Zusammenkommen werden AktivistInnen des Umweltinstitutes über die zivilgesellschaftliche Aktionsform des Bürgerbegehrens sprechen. Auch die CBG ist mit einem Input präsent: Wir werden darüber sprechen, wie man die Möglichkeiten eines Bürgerbegehrens gegen Konzernmacht nutzen kann. Anmeldeschluss für das Barcamp ist am 15. September. Anmelden könnt Ihr Euch hier: https://umweltinstitut.org/energie-und-klima/meldungen/klimawende-barcamp-nrw/Datum und Ort:

Samstag, den 30.09.2023, um 10.00 Uhr, Haus der Jugend, Lacombletstraße 10, DüsseldorfFoto Ausstellung

Die Folgen der Gifte

Der argentinische Fotograf und Künstler Pablo E. Piovano hat die Folgen des Einsatzes von Glyphosat und anderen Ackergiften dokumentiert. Seine Werke zeigen in erschütternder Weise die Schäden, die die Agrarchemikalien an menschlichen Körpern und Umwelt zurücklassen. Drei Jahre lang hat Piovano das Zentrum, die Küste und den Norden Argentiniens erkundet. Insgesamt mehr als 15.000 Kilometer hat der Künstler bereist. Das Ergebnis seiner Erkundungen konfrontiert den Zuschauer mit den Verwüstungen, die durch den Einsatz von giftigen Agrochemikalien verursacht werden. Piovano schafft es in seinen Porträts, die Geschädigten mit absolutem Respekt und gleichzeitig mit einer berührenden Aufrichtigkeit darzustellen. Guillermo Saccomanno, ein Freund und Verbündeter des Künstlers fragt, angelehnt an die Ausstellung: „Was bedeuten diese Opfer denjenigen, die an der Wall Street mit Soja handeln?“ Diese Frage möchte die CBG durch das Zeigen der Ausstellung aufgreifen und den Produzenten von Glyphosat präsentieren, die gerade jeden Lobby-Hebel in Bewegung setzen, um dessen Verlängerung auf dem europäischen Markt zu erreichen.Laufzeit Gesamtausstellung

06. bis 20. Oktober 2023Montag bis Freitag

10:00 bis 11:30 & 14:00 bis 17:00 UhrSamstag

11:00 bis 14:00 UhrVernissage

Freitag, 06. Oktober 2023, 18:00 UhrVortrag „Die Bewertungslü(g)cken der EU Pestizid-Behörden an konkreten Beispielen erläutert“

mit Dr. Peter Clausing (PAN) Dienstag, 17. Oktober 2023, 18:00 UhrOrt

fiftyfifty-Galerie Jägerstr. 1540231 DüsseldorfAn den Vorstand, Aufsichtsrat

und zuständige Stellen des BAYER-Konzerns

Am 15. September 2023 werden die EU-Mitgliedsstaaten in einer Sondersitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) erneut über die Zukunft von Glyphosat debattieren, um in der nächsten regulären Sitzung am 12./13. Oktober über die Wiederzulassung des Totalherbizids in der EU abzustimmen. Glyphosat ist seit seiner Einführung in der Formulierung ROUNDUP im Jahre 1974 sowohl in der EU als auch weltweit das am weitesten verbreitete Herbizid. Bereits 2015 stufte die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation es als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen” ein. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA veröffentlichte Anfang Juli im Rahmen des Glyphosat-Zulassungsverlängerungsverfahrens ihre Risiko-Bewertung. In ihrem Statement erklärte die EFSA, dass ihr wichtige Informationen zur Beurteilung der Gefährlichkeit des Mittels für Mensch, Tier und Umwelt fehlten. Auf mehr als 20 Gebieten machte die Behörde „Daten-Lücken“ aus. Der BAYER-Konzern behauptet in allen seinen Veröffentlichungen, dass das Herbizid sicher sei und nimmt für sich in Anspruch, das auch wissenschaftlich unterfüttern zu können. Daher ist das Unternehmen nun in der Pflicht, auf die von der EFSA beschriebenen Datenlücken zu reagieren. Auf die Fragen, die diese aufwerfen, muss der Konzern Antworten geben, wenn er eine fortlaufende Zulassung für Glyphosat erreichen will. Wir fordern Vorstand, Aufsichtsrat und sonstige zuständige Stellen des Konzerns auf, der europäischen Zivilgesellschaft folgende Fragen zu beantworten: 1. Die EFSA hat bezüglich der Entwicklungsneurotoxizität von Glyphosat eine Datenlücke ausgemacht. Kann BAYER hier Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien vorlegen, die zweifelsfrei eine Unbedenklichkeit in Hinsicht auf Entwicklungsneurotoxizität belegen? 1.1. Die EFSA hat bezüglich der Entwicklungsneurotoxizität von Glyphosat in der Formulierung ROUNDUP und sonstigen Formulierungen eine Datenlücke festgestellt. Kann BAYER hier Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien vorlegen, die zweifelsfrei eine Unbedenklichkeit in Hinsicht auf Entwicklungsneurotoxizität belegen? 2. Die EFSA hat eine Datenlücke zu möglichen Beeinträchtigungen von Zellteilungsprozessen und Schädigungen von Chromosomen durch Glyphosat ausgemacht. Kann BAYER durch Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien zweifelsfrei belegen, dass es zu solchen Beeinträchtigungen nicht kommt? 2.1. Die EFSA hat eine Datenlücke zu möglichen Beeinträchtigungen von Zellteilungsprozessen und Schädigungen von Chromosomen durch Glyphosat in der Formulierung ROUNDUP und sonstigen Formulierungen. Kann BAYER durch Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien zweifelsfrei belegen, dass es zu solchen Beeinträchtigungen nicht kommt? 2.2. Die EFSA hat eine Datenlücke zu möglichen Beeinträchtigungen von Zellteilungsprozessen und Schädigungen von Chromosomen durch das Glyphosat-Abbau-Produkt AMPA ausgemacht. Kann BAYER durch Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien solche Beeinträchtigungen zweifelsfrei ausschließen? 3. Die EFSA hat eine Datenlücke zum ernährungsbedingten Risiko für Verbraucher ausgemacht, da keine Informationen zu Glyphosat-Rückständen auf Karotten, Weizen und Salat vorliegen. Kann BAYER diese nachreichen? 3.1. Welche Erkenntnisse hat der BAYER-Konzern generell über Glyphosat-Rückstände auf Karotten, Weizen, Salat und sonstigen mit Glyphosat behandelten Nutzpflanzen? 3.2. Die EFSA hat eine Datenlücke zum Gefährdungspotential durch Verunreinigungen von Glyphosat durch andere Substanzen ausgemacht. Um welche Substanzen handelt es sich dabei und wie es um deren Sicherheitsprofil bestellt? 4. Die EFSA hat eine Datenlücke zur Toxizität eines Zusatzstoffes von Glyphosat. Kann BAYER durch Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien zweifelsfrei die Unbedenklichkeit dieses Zusatzstoffes belegen? 5. Die EFSA hat eine Datenlücke zu den Effekten von Glyphosat auf den Mikroorganismus-Haushalt des Menschen. Kann BAYER durch Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien eine Schädigung des Mikroorganismus-Haushaltes ausschließen? 5.1. Die EFSA hat eine Datenlücke zu den Effekten von Glyphosat in der Formulierung ROUNDUP und sonstigen Formulierungen auf den Mikroorganismus-Haushalt des Menschen. Kann BAYER durch Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien zweifelsfrei eine Schädigung des Mikroorganismus-Haushaltes ausschließen? 5.2. Die EFSA hat eine Datenlücke zu den Langzeitfolgen von Glyphosat für Bienen und andere Insekten? Kann BAYER durch Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien belegen, dass es durch Glyphosat zu keinen Langzeitfolgen für Bienen kommt? 5.3. Die EFSA hat eine Datenlücke zu den Langzeitfolgen von Glyphosat in der Formulierung ROUNDUP und sonstigen Formulierungen für Bienen und andere Insekten. Kann BAYER durch Studienergebnisse oder sonstige entlastende Materialien zweifelsfrei belegen, dass es durch Glyphosat zu keinen Langzeitfolgen für Bienen kommt? 5.4. Die EFSA hat eine Datenlücke zu den indirekten Effekten von Glyphosat in der Formulierung ROUNDUP und sonstigen Formulierungen, die sich aus den Wirkungen von Glyphosat auf die Flora auf Feldern und Äckern ergeben. Kann BAYER durch Studien oder sonstige entlastende Materialien solche indirekten Effekte zweifelsfrei ausschließen? 6. Falls der BAYER-Konzern Erkenntnisse zu diesen Fragen besitzt, warum hat er diese nicht proaktiv der EFSA zugänglich gemacht, als diese öffentlich gemacht hat, dass ihr zu diesen Fragen Informationen fehlen? 7. Wenn der BAYER-Konzern zu diesen Fragen keine Erkenntnisse besitzt, wie kann der Konzern dann öffentlich behaupten, dass Glyphosat in der Formulierung ROUNDUP oder sonstigen Formulierungen sicher sei? Die EFSA hat konstatiert, dass es ihr zu einer Bewertung der Umweltschäden durch Glyphosat an einer belastbaren Datengrundlage mangelt. Die verfügbaren Monitoring-Datensätze betrachtet sie als unzureichend. Deshalb „sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen“, so die Behörde. 1. Hat BAYER Kenntnis von dieser Datenlücke der EFSA? Falls ja, wie hat der Konzern darauf reagiert? Falls er nicht darauf reagiert hat, wieso ist eine Reaktion unterblieben? 2. Speziell konnte die EFSA keine Aussage darüber treffen, inwieweit Glyphosat das Grundwasser belastet, wenn es über Ufer-Infiltration in die Oberflächen-Gewässer gelangt. Daher nun unsere Frage: Kann BAYER zu dieser Frage Entlastungsmaterial vorlegen? Falls ja, welcher Art? Wieso wurden diese Erkenntnisse nicht der EFSA zugänglich gemacht? 3. Verfügt der BAYER-Konzern über Studien, die eine Gefährdung von Wasserpflanzen und Moos durch Glyphosat ausschließen? 3.1. Verfügt der BAYER-Konzern über Studien, die eine Gefährdung von Wasserpflanzen und Moos durch Glyphosat in der Formulierung ROUNDUP und sonstigen Formulierungen ausschließen? 4. Kann der BAYER-Konzern der EFSA Studien vorlegen, die eine Belastung von Böden durch Glyphosat ausschließen? 4.1. Kann der BAYER-Konzern der EFSA Studien präsentieren, die eine Belastung von Böden durch Glyphosat in der Formulierung ROUNDUP und sonstigen Formulierungen ausschließen? 5. Welche Erkenntnisse hat der BAYER-Konzern zur Verweildauer des Glyphosat-Abbauproduktes AMPA in der Erde? 5.1. Die EFSA geht davon aus, dass das Glyphosat-Abbauprodukt AMPA eine mäßige bis sehr hohe Persistenz in der Erde aufweist. Die Persistenz von Glyphosat selbst schätzt die EFSA gering bis hoch ein. Hat der BAYER-Konzern Kenntnis von diesen Einschätzungen der EFSA? Teilt er diese Sicht? Mit welchem Verfahren ist BAYER zu diesen Erkenntnissen gelangt? Die EFSA betont, dass sie lediglich die verfügbaren Daten zu dem Herbizid zusammengetragen hat. Die Entscheidung liege weiter bei der EU-Kommission. Die Kommission muss der EFSA zufolge auch die Entscheidung treffen, ob aufgrund der vielen Datenlücken das Vorsorgeprinzip zu Anwendung kommen muss. Die EU-Kommission aber überlässt den Umgang damit jetzt den Mitgliedsländern und trifft ansonsten hinter den Kulissen Vorbereitungen für eine erneute Genehmigung des Herbizids. Den Mitgliedsstaaten der EU sind jedoch im Rahmen einer EU-Wiederzulassung enge rechtliche Grenzen gesetzt. BAYER hat in der Vergangenheit bereits gegen das Land Luxemburg eine Klage geführt und auch gewonnen. Es ist absehbar, dass der Konzern in Deutschland ebenso vorgehen würde, wenn die deutsche Regierung versucht, die Zulassung zu verweigern. Zudem hat BAYER bereits seit Jahren Millionensummen an Lobby-Geldern investiert, um Glyphosat auf dem Markt zu halten. Neben eigenen Anstrengungen hat der Konzern noch auf spezielle Agenturen wie etwa die RUD PEDERSEN GROUP zurückgegriffen. Auch die „Glyphosate Renewal Group“ und diverse Branchen-Verbände konzentrieren ihre Lobby-Anstrengungen auf die Zulassungsverlängerung. Vor dem Hintergrund der hier dargestellten Sachverhalte stellen wir an den Vorstand, Aufsichtsrat und sonstige zuständige Stellen des BAYER-Konzerns die folgenden Forderungen: 1. Präsentieren Sie die Ihnen vorliegenden Erkenntnisse zu den obenstehenden Fragen! Nehmen Sie Stellung zu den kritischen Studien, die die Gefährlichkeit von Glyphosat belegen! 2. Nehmen Sie Abstand von Ihren Lobby-Bemühungen, die darauf abzielen, eine Wiederzulassung von Glyphosat zu erreichen! 3. Sehen Sie von Klagen gegen demokratisch gewählte Regierungen ab, wenn diese aus Gründen des Schutzes Ihrer BürgerInnen Produkte von Ihnen verbieten. Düsseldorf, d. 14.9.2023 Coordination gegen BAYER-Gefahren Vorstand Uwe Friedrich/Brigitte Hincha-Weisel/Jan PehrkeDie CBG vor dem Landtag in Kiel

Seit Ende 2018 steht die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) mit ehemaligen Heimkindern in Kontakt, die von den 1950er bis in die 1970er Jahre hinein als Versuchskaninchen für BAYER-Arzneien dienten und heute noch den Folgen leiden. 2019 verlangte der VEREIN EHEMALIGER HEIMKINDER IN SCHLESWIG-HOLSTEIN vom Vorstand auf der BAYER-Hauptversammlung eine Entschuldigung sowie Entschädigungszahlungen. Auch fordert die Selbsthilfegruppe die Politik immer wieder zur Unterstützung auf. Am 20. September 2023 fand im schleswig-holsteinischen Landtag eine Anhörung zu dem Thema statt. Vor der Tür errichtete der Verein zusammen mit der Coordination eine symbolische Mauer aus Medikamentenpackungen. Auf den großen Kartons prangten die Logos von BAYER, MERCK und anderen Konzernen, die mit den an den Heimkindern getesteten Medikamenten Millionengewinne erwirtschafteten. AktivistInnen hielten Schilder mit Forderungen hoch, die sich an die Kirchen als Träger vieler der Einrichtungen, die Pharma-Riesen und die Politik richteten. Unter anderem protestierten die Geschädigten dagegen, dass Anträge auf Opferentschädigungsrenten immer wieder abgelehnt werden. Auch die im Koalitionsvertrag angekündigte Prüfung der Einrichtung einer Landesstiftung, an der sich alle für das Leid und Unrecht Verantwortliche beteiligen, stehe noch aus, kritisierten sie. Die Abgeordneten kamen nicht umhin, der mahnenden Präsenz Rechnung zu tragen. Mehrere PolitikerInnen verschiedener Parteien stießen zur Kundgebung, um mit den Heimkindern über Ihre Lage zu sprechen und Möglichkeiten der Aufarbeitung und Entschädigung zu erörtern. Ein ebenfalls anwesender Richter bot an, Fälle, in denen den Heimkindern Entschädigung verweigert wurde, nochmals nachzuprüfen. Die Aktion hatte ihr Ziel also erreicht: Druck auf die Politik zu machen, damit diese die Verbrechen von Kirche, Pharmakonzernen und Staat endlich aufklärt und für eine angemessene Entschädigung der Betroffenen sorgt. Einen Pressebericht zur Kundgebung im NDR findet Ihr hier: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Ehemalige-Heimkinder-halten-Mahnwache-vor-Landtag-ab,shmag108802.htmlIm Zulassungsverlängerungsverfahren der EU fehlen Unbedenklichkeitsstudien

BAYER muss Daten-Lücken in Sachen „Glyphosat“ schließen!

Anfang Juli hatte die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA im Rahmen des Glyphosat-Zulassungsverlängerungsverfahrens ihre Risiko-Bewertung veröffentlicht. Wie zuvor schon die Europäische Chemikalien-Agentur ECHA stieß die EFSA bei ihrer Prüfung auf nichts, was in die Kategorie „kritischer Problem-Bereich“ (critical area of concern) fiel. Dabei fehlten ihr wichtige Informationen zur Beurteilung der Gefährlichkeit des Mittels für Mensch, Tier und Umwelt. Die Behörde machte auf nicht weniger als 27 Gebieten „Daten-Lücken“ aus. Die EU-Kommission überlässt den Umgang damit jetzt den Mitgliedsländern und trifft ansonsten hinter den Kulissen Vorbereitungen für eine erneute Genehmigung des Herbizids. „Die EU-Institutionen handeln verantwortungslos. 27 Daten-Lücken sind 27 kritische Problem-Bereiche und 27 Fragezeichen hinter der Sicherheit von Glyphosat. BAYER muss hier Studien nachliefern“, fordert Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG). Eine dieser Daten-Lücken betrifft die Entwicklungsneurotoxizität, also die Auswirkungen von Glyphosat auf die noch im Wachstum befindlichen Nervensysteme von Embryos, Säuglingen und Kindern. Die Effekte des Pestizids auf den Mikroorganismus-Haushalt des Menschen konnte die EFSA hingegen nicht abschließend beurteilen, weil es dazu noch kein standardisiertes wissenschaftliches Verfahren gibt. Zu den möglichen Beeinträchtigungen von Zellteilungsprozessen und Schädigungen von Chromosomen durch das Mittel vermochte die Behörde ebenfalls keine Aussagen zu treffen: „data gaps“ sowohl für Glyphosat selbst als auch für das Abbau-Produkt AMPA. Zudem blieb „die Bewertung des ernährungsbedingten Risikos für Verbraucher“ offen, da keine Angaben zu den Glyphosat-Rückständen auf Karotten, Weizen und Salat vorlagen. Darüber hinaus treten immer wieder Verunreinigungen von Glyphosat mit Substanzen auf, über deren Gefährdungspotenzial sich der EFSA zufolge in den von BAYER & Co. präsentierten Studien keine ausreichenden Informationen fanden. Überdies vermisste sie Daten zur Toxizität eines Zusatzstoffes. Weitere Daten-Lücken taten sich hinsichtlich der Folgen der Glyphosat-Ausbringung für die Tier- und Pflanzenwelt auf. Auch zu etwaigen Umweltschäden durch das Breitband-Herbizid vermisste die Lebensmittelbehörde so einige Untersuchungen. „180.000 Seiten Unterlagen haben BAYER & Co. der EU übersandt, aber offenbar reicht das hinten und vorne nicht, um Glyphosat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen“, konstatiert Stelzmann. Mehr Informationen zu Glyphosat hält die „Stop Glyphosate Coalition“ , der die CBG angehört, auf ihrer [https://stopglyphosate.eu|Website] bereit.LAUFZEIT DER AUSSTELLUNG

06. bis 20. Oktober 2023 | Eintritt frei Montag bis Freitag 10:00–11:30 & 14:00–17:00 Uhr Samstag 11:00–14:00 Uhr | Sonntag geschlossenVERNISSAGE

Freitag, 06. Oktober 2023, 18:00 UhrVORTRAGSABEND

Dr. Peter Clausing (PAN) Dienstag, 17. Oktober 2023, 18:00 Uhr Ort: fiftyfifty-Galerie | Jägerstr. 15 | 40231 Düsseldorf Verantwortlich: Kea Güldenstern (CBG-Vorstand) – 0211 33 39 11 Zahlreiche Studien belegen die Schädlichkeit von Glyphosat. Dank milliardenschwerer Lobbyarbeit des BAYER-Konzerns ist im Dezember eine Zulassungsverlängerung durch die EU zu befürchten. Obendrein hat BAYER sogar Klage angekündigt, sollte es trotz Wiederzulassung in Deutschland doch zu dem von der Ampel beschlossenen Verbot kommen. Der argentinische Fotograf und Künstler Pablo E. Piovano hat die Folgen des Einsatzes von Glyphosat und anderen Ackergiften dokumentiert. Seine Werke zeigen in erschütternder Weise die Schäden, die die Agrarchemikalien an menschlichen Körpern und Umwelt zurücklassen. Drei Jahre lang hat Piovano das Zentrum, die Küste und den Norden Argentiniens erkundet. Insgesamt mehr als 15.000 Kilometer hat der Künstler bereist. Das Ergebnis seiner Erkundungen konfrontiert die BetrachterInnen mit den Verwüstungen, die durch den Einsatz von giftigen Agrarchemikalien verursacht werden. Piovanos Bilder nähern sich den Geschädigten mit absolutem Respekt und berührender Aufrichtigkeit.Helfen Sie mit, dass ALLE kommen können!

Die Ausstellung ist kostenlos, aber nicht umsonst! Damit wir garantieren können, dass alle unsere BesucherInnen unabhängig vom Einkommen Zutritt zu unserem Kunst-Angebot erhalten, nehmen wir keinen Eintritt. Wollen Sie mithelfen, dass sich ALLE die Ausstellung anschauen können? Unterstützen Sie uns mit einer Spende! [https://glyphosat.cbgnetwork.org/|Unterschreiben Sie die Forderungen (und sammeln Sie weitere Unterschriften)!]700 niederländische Frauen verlangen Entschädigung

Sammelklage gegen BAYER wg. Verhütungsmittel ESSURE

Anfang April hatten 700 niederländische Frauen eine Sammelklage gegen den BAYER-Konzern wegen der Risiken und Nebenwirkungen des Langzeit-Verhütungspräparats ESSURE eingereicht. Heute nun müssen im Rahmen einer Anhörung erstmals VertreterInnen des Leverkusener Multis vor dem Utrechter Midden-Nederland-Court Stellung zu dem Fall beziehen. Die Geschädigten hatten zuvor zwei Jahre lang erfolglos versucht, mit dem Unternehmen zu einer außergerichtlichen Lösung zu kommen. Sie machen die Spirale ESSURE, deren Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes sorgen sollen, dass sich der Eileiter verschließt, für zahlreiche Gesundheitsschädigungen verantwortlich. So bleibt das Medizin-Produkt allzu oft nicht an seinem Bestimmungsort; stattdessen wandert es im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden von Organen, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. 94 Todesfälle registrierte allein die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA. Auch äußere Blutungen, Unterleibs-, Becken- oder Kopfschmerzen, Depressionen, Angstzustände, Krämpfe, Übelkeit, Allergien, Hautausschläge und Haarausfall zählen zu den unerwünschten Arznei-Effekten des Mittels. In den Niederlanden haben sich deshalb rund 4.000 Frauen einem chirugischen Eingriff unterzogen, um sich die Spirale wieder entfernen zu lassen. Manchmal mussten die MedizinerInnen dabei auch die Gebärmutter herausoperieren. Da dies alles hohe Kosten verursacht hat, schlossen sich 16 Krankenkassen der Klage an. „Die Frauen wollen Gerechtigkeit, ihnen geht es nicht um das Geld“, sagt Anwalt Martijn van Dam über die Absichten seiner MandantInnen. Deren Forderungen an BAYER bewegen sich in einer Spanne von 10.000 bis 40.000 Euro pro Kopf je nach Ausmaß der Gesundheitsprobleme. Erst Mitte April waren mehr als tausend australische ESSURE-Geschädigte gegen BAYER vor Gericht gezogen. In Irland, England und Brasilien sieht sich der Pharma-Riese ebenfalls mit Schadensersatz-Ansprüchen konfrontiert. Ein entsprechendes Verfahren in den USA, das 39.000 Betroffene angestrengt hatten, kam bereits 2020 zum Abschluss. Es endete mit einem Vergleich, der den Leverkusener Multi 1,6 Milliarden Dollar kostete. Nach Verboten und Gebrauchseinschränkungen in einigen Staaten leitete der Pillen-Riese im Jahr 2017 den Markt-Rückzug des Produktes ein, von dem er bis dahin weltweit 750.000 Stück abgesetzt hatte. Als Gründe für die Einstellung des Verkaufs führte der Konzern jedoch nicht das Gefährdungspotenzial von ESSURE, sondern lediglich die „inadäquate und irreführende Berichterstattung über das Mittel“ sowie das abnehmende Interesse für Langzeit-Kontrazeptiva an. Im Vorfeld des Prozesses in den Niederlanden bezeichnete er die Spirale als so sicher wie effektiv und kündigte an, sich gegen die Vorwürfe „entschieden“ zur Wehr zu setzen. „Der BAYER-Konzern weigert sich stets bis zum bitteren Ende, Gesundheitsschädigungen durch seine Medikamente einzugestehen. Gerade die Sparte „Frauengesundheit“ hat hier traurige Berühmtheit erlangt, nicht nur in Sachen „ESSURE“, sondern auch die Verhütungspräparate MIRENA und YASMIN betreffend. Das Leid der Frauen ignorierte die Aktien-Gesellschaft dabei immer konsequent. Ihr ging es nur um den Profit“, hält Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren abschließend fest.160 Jahre BAYER

Kein Grund zum Feiern

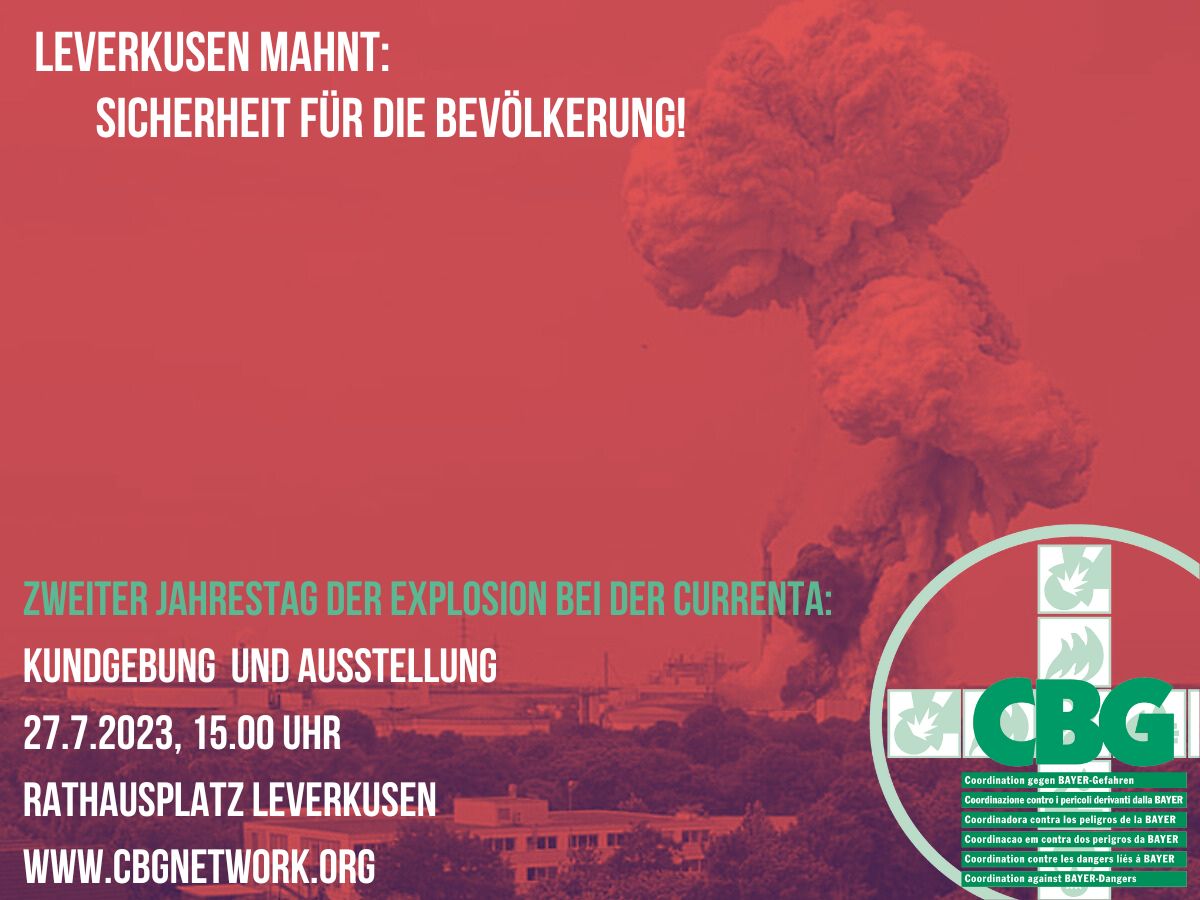

Am 1. August vor 160 Jahren entstand der BAYER-Konzern. Für die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) ist das kein Anlass zum Feiern. „Von Beginn an war BAYER nur auf eins aus: Profit. Und das geht bis heute zu Lasten von Mensch, Tier und Umwelt“, konstatiert CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann. Das Unternehmen startete 1863 in Wuppertal als Farbstoff-Fabrikant. Da die deutschen Länder damals keine ausländischen Patente anerkannten, konnte das Werk die bis dahin marktbeherrschenden englischen Verfahren einfach kopieren und darauf ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufbauen. Die giftigen Rückstände, die dabei en masse abfielen, setzten die AnwohnerInnen starken Belastungen aus. Es kam zu den ersten Protesten in der Geschichte des Konzerns und zu ersten Entschädigungszahlungen. Nach und nach erweitert BAYER das Sortiment, zu den Farben kommen Medikamente, Pestizide, synthetische Stoffe und Foto-Chemikalien hinzu. Weil in Wuppertal Erweiterungsflächen fehlen und zudem das Abwasser mehr und mehr zum Problem wird, errichtet das Unternehmen ein neues Werk in der Nachbarstadt Leverkusen und verlegt 1912 auch seinen Stammsitz dorthin. Im Ersten Weltkrieg entwickelt die Firma chemische Kampfstoffe, nimmt Einfluss auf die Bestimmung der Kriegsziele und fischt im „Menschenbassin Belgien“ nach ZwangsarbeiterInnen. Auch dem Faschismus steht die Aktien-Gesellschaft treu zu Diensten. Die von BAYER mitgegründete IG FARBEN bildet die ökonomische Basis des Hitler-Regimes. Sie erstellt den Vierjahresplan zur Umstellung der Produktion auf eine Kriegswirtschaft und liefert den Nazis nicht nur Brandbomben, Handgranaten und Maschinengewehre, sondern mit Zyklon B auch die Mordwaffe für die Tötung von Millionen von Juden. Sogar ein eigenes KZ betrieb die IG auf dem Gelände von Auschwitz. Überdies setzte der Konzern KZ-Häftlinge systematisch der Tortur von Menschenversuchen aus. Die AnklägerInnen der Nürnberger Prozesse schufen wegen des Umfangs der Verbrechen einen Verfahrensstrang, der sich ausschließlich mit der IG FARBEN beschäftigte. 13 ihrer Manager erhielten Haftstrafen. Aber sie kamen schon bald wieder frei, denn im Zuge des Kalten Krieges hatte sich das politische Klima gewandelt. Die neuen Zeiten sorgten auch dafür, dass die im Kriegsverbrecher-Tribunal beschlossene Zerschlagung des Mörders-Konzerns nicht umgesetzt wurde. Es blieb bei einer Entflechtung, welche die tragenden Säulen BAYER, BASF und HOECHST unangetastet ließ. Damit war ein Neustart der „drei Schwestern“ ohne allzu große Komplikationen möglich. Und die alte IG FARBEN existierte fort bis in die 1990er Jahre, BAYER erwog sogar einen Neustart der Geschäftstätigkeit. Jedes der drei Unternehmen erreichte jedenfalls 20 Jahre nach Kriegsende für sich allein bereits wieder eine Größe, die derjenigen der IG FARBEN auf ihrem Höhepunkt entsprach. Die drei Konzerne teilten sich in enger und wohlüberlegter Absprache Produktion, Märkte und Profite. BAYER war zuständig für die Sparten Chemie, Kunststoffe, Landwirtschaft und Arzneien. Und war wieder in aller Welt präsent. Wobei der Konzern seiner Tradition als Hersteller chemischer Waffen treu blieb, in die Produktion von AGENT ORANGE verwickelt war und der US-Armee in den 1980er Jahren VX-Kampfstoffe lieferte. Und dann sind da noch die Millionen und Abermillionen Tonnen giftiger Rückstände, die bei der Produktion abfallen. Für ein Übriges sorgten die Produkte selbst wie etwa PCBs und Pestizide. Medikamente gerieten immer wieder wegen ihrer lebensbedrohlichen Risiken und Nebenwirkungen in die Schlagzeilen. Das erste Mal geschah dies mit HEROIN, das BAYER als Fiebermittel verkaufte und trotz der Warnungen von MedizinerInnen aus aller Welt vor dem Suchtpotenzial und trotz der Forderungen nach Einstellung des Vertriebs noch Jahre auf dem Markt hielt. Weitere Medizin-Skandale lösten HIV-kontaminierte Blutplasma-Präparate und der Cholesterinsenker LIPOBAY aus. Um die Jahrtausendwende dann die „Konzentration auf das Kerngeschäft“. Das Foto-, Chemie- und Kunststoff-Segment wurden nach und nach abgestoßen, was die Vernichtung zehntausender Arbeitsplätze bedeutete. Zugleich sollte die Agrar-Sparte mit dem Aufkauf von MONSANTO zum Weltmonopol ausgebaut werden. Die weltbekannten Verbrechen der „schlimmsten Firma der Welt“ incl. Glyphosat, Gentechnik und AGENT ORANGE schreckten BAYER dabei nicht. Alles in allem sieht sich der BAYER-Konzern damit jetzt zu seinem 160. Geburtstag mit dem Verfall der BAYER-Aktie und Aufspaltungsforderungen konfrontiert. Büßen müssen das alles vorneweg die Belegschaften des BAYER-Konzerns in aller Welt. Bereits 2018 hatte der Multi ein Spar-Programm verkündet, das nicht weniger als 12.000 Stellen zur Disposition stellte. Es waren schon immer die Beschäftigten, welche die Folgen der Fehlentscheidungen von BAYERs Chef-Etage zu tragen hatten. Auf ihrem Rücken erwirtschaftet der Global Player seine Renditen, soziale Rechte gewährt er nie kampflos. Gegen die Einführung der Mitbestimmung etwa setzte das Unternehmen sich mit allen Mitteln zur Wehr, kritischen GewerkschaftlerInnen machte er das Leben schwer. Marius Stelzman, Geschäftsführer der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG), fasst zusammen: Der Blick in die Geschichte zeigt: 160 Jahre BAYER sind 160 Jahre schrecklicher Verbrechen zu Lasten der Allgemeinheit. Es ist allerhöchste Zeit, dass BAYER gestoppt und unter demokratische Kontrolle gestellt wird.“CBG zum 2. Jahrestag der Explosion im Leverkusener Chem„park"

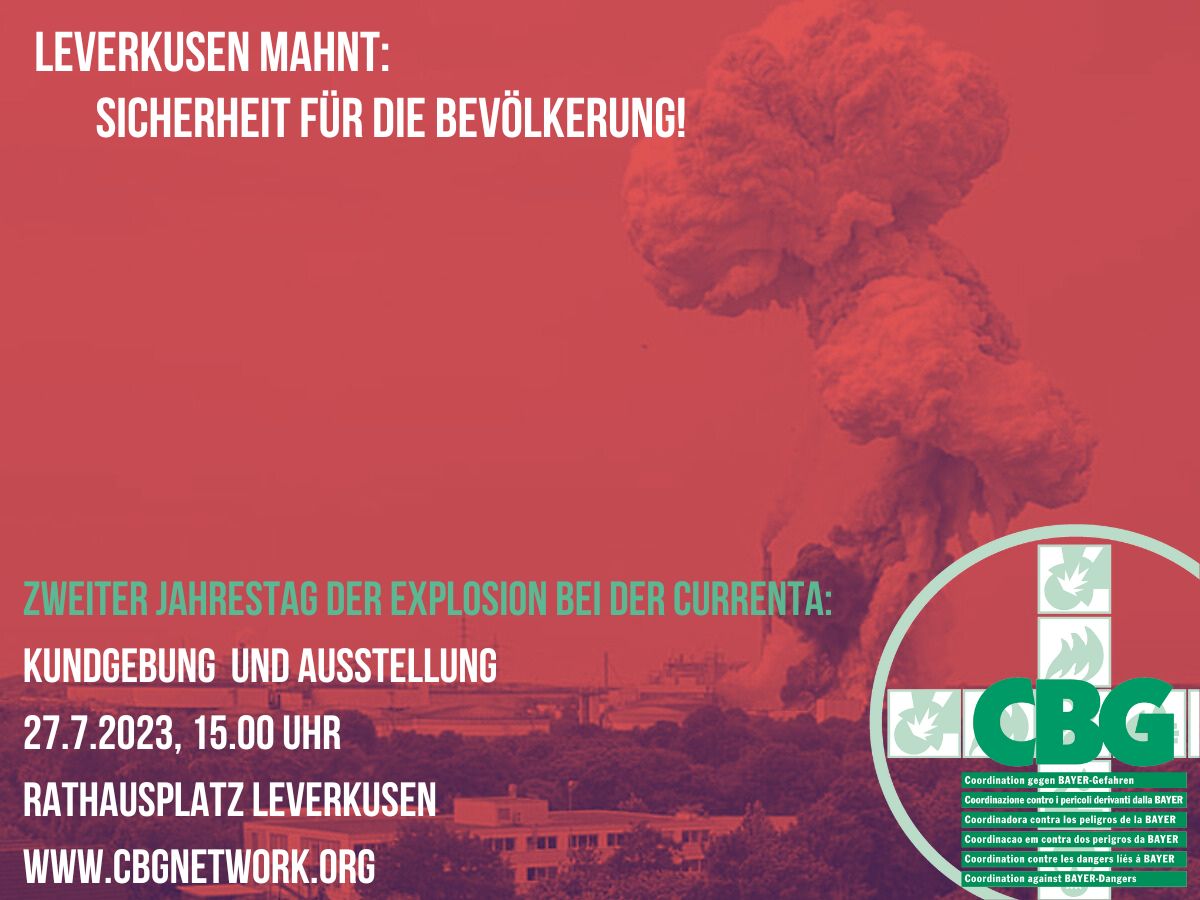

Es darf kein Business as usual geben!

Vor zwei Jahren ereignete sich am CURRENTA-Standort Leverkusen die größte Chemie-Katastrophe in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Entsorgungszentrum des Chem„parks" kam es zu einer Explosion, die sieben Beschäftigte das Leben kostete. Noch in 40 Kilometer Entfernung war die Druckwelle zu spüren; die Rauchwolke zog über das ganze Bergische Land bis nach Dortmund hin. Damals herrschte rundum Einigkeit: So etwas darf nie wieder passieren, und dafür muss sich bei der Sondermüll-Verbrennung grundlegend etwas ändern. Und wie sieht heute die Bilanz aus? • drei von vier Verbrennungslinien laufen wieder, die neuerliche Inbetriebnahme der letzten hat die CURRENTA gerade beantragt • die Bezirksregierung erlaubt die Verbrennung von immer mehr Stoffen • am 5. Januar gab es im Entsorgungszentrum wieder ein „Brandereignis" • bei einer Inspektion, die auf eine anonyme Anzeige hin erfolgt war, stellte die Bezirksregierung Sicherheitsmängel fest • die Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft zur Explosion dauern immer noch an „Die Zeichen stehen auf ‚Business as usual'. Die CURRENTA tut alles dafür, um aus der Entsorgung wieder ein lukratives Geschäftsfeld machen zu können, und die Bezirksregierung unterstützt dieses Anliegen tatkräftig, obwohl das Profit-Streben die eigentliche Ursache für die Explosion vom 27. Juli 2021 darstellt. Bei einem geringeren Sondermüll-Aufkommen hätte es der Tanks, die an dem Tag hochgingen, gar nicht bedurft. Sie dienen nämlich nur als Zwischenlager für die Produktionsrückstände, welche die CURRENTA aus aller Herren Länder akquiriert hat", kritisiert Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG). Die Bezirksregierung verweist bei ihren Entscheidungen stets auf den externen Gutachter Dr. Christian Jochum. Dieser hatte allerdings nicht den ganzen Explosionsfall zu prüfen, sondern vorzugsweise „unter welchen Bedingungen es verantwortet werden kann, die Anlage schrittweise wieder in Betrieb zu nehmen". Dementsprechend lässt er sich bei seiner Arbeit hauptsächlich von den ökonomischen Argumenten der CURRENTA sowie deren Großkunden wie z. B. LANXESS und BAYER leiten, die ihre Abfälle loswerden müssen. So hieß es in seinem Statement zum CURRENTA-Begehr, noch 34 flüssige Substanzen mehr verbrennen zu dürfen, dies sei nötig, um die Drehrohröfen besser auszulasten „und dem Entsorgungsauftrag nachzukommen". Dabei nutzt das Unternehmen die Chemikalien nur zur Feuerung und könnte dafür – noch dazu viel risikoloser – auch Heizöl nutzen, aber das ist teurer. Und über die Stoffe selbst will der Konzern keine konkreten Angaben machen: Geschäftsgeheimnis. Wie auch die Öffentlichkeit insgesamt bei dem ganzen Wiederanlauf-Prozess außen vor blieb, abgesehen von der Alibi-Veranstaltung „Begleitkreis". Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) hält den Umgang mit der Chemie-Katastrophe für völlig unangemessen. Sie fordert ein Ende der lukrativen Müll-Geschäfte, strengere Abstandregelungen Wohngebiete betreffend, eine öffentliche Beteiligung bei allen größeren Änderungen der Betriebsabläufe, eine Verschärfung der Sicherheitsauflagen, engmaschigere Kontrollen und eine Entschädigung der Opfer bzw. deren Hinterbliebenen. Dies alles wird die CBG am 27. Juli, dem Jahrestag der Explosion, ab 15.00 Uhr auf einer Kundgebung vor dem Leverkusener Rathaus zur Sprache bringen. Begleitend dazu zeigt sie eine Ausstellung zu dem Thema, die Wuppertaler Studierende erarbeitet haben. Pressekontakt: Marius Stelzmann 0211/33 39 11 presse@cbgnetwork.orgBündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, Greenpeace, Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany), Coordination gegen BAYER-Gefahren, Slow Food Deutschland und Ekō

Gemeinsame PresseerklärungEmpörung über „grünes Licht" für Glyphosat durch EFSA – trotz eingestandener Datenlücken

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gab heute bekannt, dass sie in ihrer Risikoeinschätzung zu Glyphosat trotz relevanter Datenlücken und ungeklärter Fragen „keine kritischen Problembereiche" identifizieren könne. Umweltorganisationen kritisieren vehement, dass die EFSA bei ihrer Bewertung zahlreiche unabhängige wissenschaftliche Studien vernachlässigt, die Glyphosat mit schwerwiegenden Gesundheits- und Umweltproblemen in Verbindung bringen. Die derzeitige EU-Genehmigung von Glyphosat läuft im Dezember 2023 aus. Bei der bevorstehenden Entscheidung über eine weitere Genehmigung des umstrittenen Herbizidwirkstoffs stützen sich die EU-Mitgliedsstaaten auch auf die Empfehlung der EFSA. München/Berlin/Hamburg, 06. Juli 2023: Das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft (BEL), Greenpeace, das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany), die Coordination gegen BAYER-Gefahren, Slow Food Deutschland und Ekō fordern die deutsche Bundesregierung und alle EU-Mitgliedstaaten auf, trotz fragwürdiger Einschätzung durch die EFSA, gegen die Wiedergenehmigung von Glyphosat auf EU-Ebene zu stimmen. Die EFSA konnte wegen fehlender Daten unter anderem die Risikobewertung für Verbraucher nicht abschließen und benennt hohe Risiken für Säugetiere. Stephan Paulke, zweiter Vorsitzender im Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft sagt: „Die EFSA ignoriert in ihrer Empfehlung unabhängige Studien, die die Folgen von Glyphosat für Gesundheit und Umwelt belegen. Unsere Studie zur Pestizidbelastung der Luft (1) beweist, dass sich der Wirkstoff über die Luft überall hin verbreitet. Laut EFSA gilt eine Verfrachtung von Glyphosat über die Luft jedoch als ausgeschlossen. Das zeigt einmal mehr: Das EU-Pestizid-Zulassungssystem ist lückenhaft. Deutschland muss stark bleiben und trotz der Einschätzung der EFSA auf EU-Ebene für ein Glyphosat-Verbot stimmen. Denn nur wenn Glyphosat in der gesamten EU verboten wird, ist auch das im Koalitionsvertrag vereinbarte Glyphosat-Verbot rechtssicher." Peter Clausing, Toxikologe beim Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany) sagt: „Die Schlussfolgerung der EFSA ist ein Schlag ins Gesicht vieler unabhängiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seit der Bewertung durch die Krebsagentur IARC im Jahr 2015 (2) zahlreiche Studien veröffentlicht haben, die das Gefahrenpotenzial von Glyphosat belegen (3). Unabhängige Forschungsergebnisse haben einen Mechanismus für die Krebsverursachung durch Glyphosat offenbart und belegen, dass der Wirkstoff gentoxisch und neurotoxisch ist, das Darmmikrobiom schädigt und schwerwiegende negative Auswirkungen auf das Bodenleben, Amphibien und die Artenvielfalt hat. Die EFSA verlässt in ihrer Beurteilung die wissenschaftliche Ebene. (4) " Christiane Huxdorff, Landwirtschafts-Expertin bei Greenpeace fügt hinzu: „Glyphosat ist nach wie vor das weltweit am häufigsten verwendete Totalherbizid (5) und macht ca. 30 % des gesamten Herbizid-Einsatzes in der EU aus. Eine Verlängerung von Glyphosat steht in direktem Widerspruch zum EU-Ziel einer Halbierung des Pestizideinsatzes im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie und der Farm-to-Fork-Strategie. (6)" CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann hält fest: „Das grüne Licht der EFSA für Glyphosat hat einen deutlichen Rotstich, denn die Behörde bürdet dem BAYER-Konzern viel Arbeit auf, um die von ihr festgestellten ‚Datenlücken' zu füllen. Unter anderem fehlen der EFSA Informationen zur Toxizität eines Glyphosat-Inhaltsstoffs und zu den neurotoxischen Effekten der Mittels auf Embryos, Babys und Kinder. Zur Bewertung des Risikos von Glyphosat-Rückständen in der Nahrung konnte sie aufgrund nicht ausreichender Datenlage ebenso wenig Aussagen treffen wie zur Gefährdung der Biodiversität und des Ökosystems Wasser durch das Breitband-Herbizid. Ein ‚hohes langfristiges Risiko für Säugetiere' hält sie hingegen für ausgemacht. All dies spricht aus Gründen des vorsorglichen Gesundheitsschutzes für ein sofortiges Glyphosat-Verbot." Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, haben das BEL und Greenpeace zusammen mit weiteren Organisationen eine Petition gestartet, die Umweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir dazu auffordert, im zuständigen EU-Ausschuss gegen die Wiederzulassung von Glyphosat zu stimmen. Über 60.000 BürgerInnen haben bereits unterzeichnet. Zudem wurde heute von der europäischen Stop-Glyphosate-Koalition die neue Homepage stopglyphosate.eu eingerichtet. Sie bietet wissenschaftliche Informationen über Glyphosat und dient als zuverlässige und unabhängige Plattform. Kontakte für Presseanfragen: Marius Stelzmann, Coordination gegen BAYER-Gefahren Tel.: +49 211 33 39 11, E-Mail: presse@cbgnetwork.org Alisa Hufsky, Campaignerin, Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft Tel.: +49 175 3426371, E-Mail: alisa.hufsky@enkeltauglich.bio Peter Clausing, Toxikologe, Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany) Tel.: +49 176 43 79 59 32, E-Mail: peter.clausing@pan-germany.org Christiane Huxdorff, Landwirtschafts-Expertin, Greenpeace Tel.: +49 171 6035529, E-Mail: Christiane.Huxdorff@greenpeace.deKundgebung und Ausstellung:

Leverkusen mahnt:

Sicherheit für die Bevölkerung!

27.7.2023 15.00 Uhr Rathausplatz Leverkusen Am 27. Juli 2021 ereignete sich im Leverkusener Chem-"park“ der CURRENTA (ehemals BAYER Industry Services GmbH & Co. OHG) eine gewaltige Explosion. Mehrere Tanks mit chemischem Sondermüll gingen in die Luft. Zwei Jahre liegt die Explosion nun zurück. Und wie sieht die Bilanz der Katastrophe aus? Die Verantwortlichen der Explosion sind weiterhin am Ruder. Die Anlage ist wieder im "Normalbetrieb", weiterhin in gefährlicher Nähe zu den Wohngebieten. Bei der Explosion wurde eine giftige Gaswolke freigesetzt, die große Mengen von Schadstoffen wie Dioxin-, PCB- und Furanverbindungen in die Umgebung trug. Die Explosion tötete sieben Beschäftigte, 31 trugen zum Teil schwere Verletzungen davon. Die CBG konfrontierte die Verantwortlichen bei BAYER und CURRENTA schon direkt nach der Explosion. Und sie wird das solange weiter machen, bis endlich von den Chemie-Anlagen in Leverkusen keine Gefährdungen mehr ausgehen. Statt die Verantwortung für die Katastrophe auf die Beschäftigten abzuwälzen, sollten diejenigen die Konsequenzen tragen, die die Sicherheitssysteme konzipiert und bei deren Umsetzung gespart haben. Es sollten diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die mit erheblichem Lobbyeinsatz dafür gesorgt haben, das gefährliche Chemie- Anlagen wie die Müllverbrennungsanlage der CURRENTA quasi direkt in Wohngebiete gebaut werden können. Und das sind die Konzernspitzen der CURRENTA und des Erbauers der Anlage: BAYER! Die Wiederinbetriebnahme auch der vierten und letzten noch stillgelegten Verbrennungslinie steht vor der Tür. Die CURRENTA darf auch wieder Lösemittel als Brennmaterial für Klärschlämme benutzen, obwohl das gefährlicher ist als Heizöl. Die CURRENTA machte Druck: Heizöl war ihr zu teuer. Am zweiten Jahrestag der Chemiekatastrophe wollen wir in die Öffentlichkeit tragen, dass die Profitjagd auf Kosten der Sicherheit fröhlich weiter geht. Abermals ist es im Entsorgungszentrum zu einem Brand gekommen. Zudem gab es im Juli im Chem„park“ einen Stoffaustritt. Um diese Zustände anzuprangern, brauchen wir DEINE Hilfe.Sei dabei auf unserer Kundgebung!

Melde Dich bei uns unter info@cbgnetwork.org

Wie wollen wir das tun? Studierende der Universität Wuppertal haben in einem Projekt den Hergang der Katastrophe aufgearbeitet und mit verschiedenen politischen, zivilgesellschaftlichen AkteurInnen (u.a. mit der CBG) zusammen eine Ausstellung erarbeitet, die die Rolle der CURRENTA im Hergang der Katastrophe nachzeichnet. Diese Ausstellung wollen wir nach Leverkusen bringen. Diese Ausstellung wollen wir nach Leverkusen bringen. Wir zeigen sie am 27.7., dem 2. Jahrestag der Katastrophe, um 15.00 Uhr vor dem Rathaus in Leverkusen im Rahmen einer Kundgebung. Deswegen kannst Du uns hier unterstützen. Kannst Du dafür sorgen, dass die Explosion nicht zum Hintergrundrauschen wird? Willst Du verhindern, dass die Verantwortlichen der Explosion ungeschoren davon kommen?Dann sehen wir uns auf der Straße!

Brüssel will das Gentechnik-Recht lockern

EU-Kommission kapituliert vor den Konzernen

Die Europäische Union plant eine Aufweichung der Gesetze für gentechnisch veränderte Organismen und gibt damit dem Drängen von BAYER & Co. nach. Nach dem am heutigen Mittwoch von der EU-Kommission präsentierten Vorschlag fallen die neuen Verfahren wie etwa CRISPR/Cas nicht mehr unter Gentechnik, sofern die mit diesen Methoden produzierten Pflanzen natürlichen oder konventionell gezüchteten Exemplaren gleichen. Nur wenn die Agro-Riesen die Genscheren zum Einbau fremden Erbguts in die Gewächse nutzen – etwa, um diese resistent gegen bestimmte Pestizide zu machen – will Brüssel noch das alte Recht angewendet wissen. „Damit kapituliert die Kommission vor den Konzernen. Obwohl BAYER & Co. noch nicht einmal die Risiken und Nebenwirkungen der alten Prozeduren im Griff haben und mit der Gentechnik 2.0 weitere dazukommen, beabsichtigt die EU, die Bestimmungen zu lockern. Das verletzt das Vorsorge-Prinzip", kritisiert Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG). Der Leverkusener Multi verkauft CRISPR/Cas & Co. hingegen wie zuvor schon die Gentechnik 1.0 und die durch Pestizide ins Werk gesetzte „Grüne Revolution" als Schlüssel für die Möglichkeit, endlich alle Menschen auf der Erde satt zu machen. Und aus gegebenem Anlass auch noch als Mittel dafür, dem Klimawandel zu trotzen. „Wir müssen den Turbo anschalten, wenn wir mit dem galoppierenden Klimawandel mithalten wollen", meint BAYERs oberster Öffentlichkeitsarbeiter, der ehemalige Grünen-Politiker Matthias Berninger, und fragt: Wer übernimmt die Verantwortung für die Krisen der Ernährungssicherheit, wenn wir das Potenzial dieser neuen Technologien ungenutzt lassen?" Dabei haben gegen das Herbizid Dicamba immunisierte Genpflanzen des Agro-Riesen in den USA schon für massive Ernte-Schäden gesorgt, weil die Chemikalie nach dem Ausbringen nicht einfach an Ort und Stelle blieb. Sie trieb stattdessen zu Ackerfrüchten hin, die nicht per Gentechnik gegen den Stoff gewappnet waren und deshalb eingingen. Und ob die von den Genscheren eingeleiteten Veränderungen wirklich so „präzise kontrolliert werden" können, wie BAYER behauptet, steht auch dahin. Allzu oft kommt es nämlich an den beabsichtigten Stellen zu unbeabsichtigten Mutationen und an unbeabsichtigten Stellen zu den beabsichtigten Mutationen. Nicht zuletzt deshalb hält das Bundesamt für Naturschutz (BfN) die mittels der Neuen Gentechniken (NGT) hervorgebrachten Gewächse nicht für harmloser als die durch Gen-Übertragungen geschaffenen. „Nach Ansicht des BfN trifft die Aussage, dass NGT-basierte Pflanzen generell weniger Risiken bergen, nicht zu", bekundet die Behörde. Zudem hält sie fest: „Auch die Art und der Umfang der Veränderung sind nicht geeignete Kategorien, um per se von einem geringen Risiko auszugehen." BAYER aber lockt der Profit. Mit einem Umsatz-Plus im Landwirtschaftsbereich von zehn Prozent durch die EU-Deregulierungen rechnet Berninger. Dafür muss allerdings eine Bedingung erfüllt sein. „Wie bei anderen Technologien ist auch bei den neuen Genom-Techniken der Schutz des geistigen Eigentums von entscheidender Bedeutung", hält er fest. „Wenn es darum geht, den Labor-Konstrukten strenge Zulassungsverfahren zu ersparen, behaupten BAYER & Co., sie wären von natürlichen oder konventionell gezüchteten Pflanzen gar nicht zu unterscheiden, wenn es jedoch darum geht, Geld mit ihnen zu machen, mutieren sie plötzlich zu Eigenkreationen made in Leverkusen, aus denen sich Patent-Ansprüche ableiten. Diese Argumentation ist abstrus", konstatiert Stelzmann. 119 Patentanträge in Sachen „Neue Gentechniken" hat der Leverkusener Multi nach Recherchen von Global 2000 und anderen Initiativen bereits gestellt. Nur CORTEVA übertrifft ihn dabei mit 1.420. Der „Deutsche Bauernverband", der den Genscheren-Verfahren grundsätzlich positiv gegenübersteht, betrachtet diese Entwicklung mit Sorge, denn er fürchtet Konflikte zwischen mittelständischen ZüchterInnnen und Big Agro um etwaige Patent-Verletzungen. „Es darf nicht zu Patenten auf Pflanzen kommen", mahnt Präsident Joachim Rukwied deshalb. „Jetzt ist erst einmal das EU-Parlament gefragt. Es hat die Pflicht, den Bedenken gegen die Risiko-Technologie Rechnung zu tragen und den Vorschlag der Kommission nicht einfach durchzuwinken", so CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann abschließend. Pressekontakt: Marius Stelzmann 0211/33 39 11 presse@cbgnetwork.org

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Ludwig Essig, ich bin Handelsreferent am Umweltinstitut München und koordiniere das Netzwerk gerechter Welthandel, ein Zusammenschluss aus über 50 Mitgliedsorganisationen, die sich für eine global gerechte, faire, nachhaltige und demokratische Außenwirtschaftspolitik einsetzen.

Ich spreche als Bevollmächtigter.

Schwerpunkt der EU-Außenwirtschaftspolitik in diesem Jahr sind die Beziehungen mit Lateinamerika. Dabei setzt die EU-Kommission vor allem auf den Abschluss der Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten.

Während dessen Verhandlungen nahm die europäische Chemieindustrie großen Einfluss. Folglich schreibt das Abkommen die Abschaffung 90 % der Zölle für Chemieexporte fest.

Auch zur Forcierung der Umsetzung des Mercosur-Abkommens betreibt BAYER Lobby-Arbeit. Bitte nennen Sie die einzelnen Maßnahmen in Brüssel, Berlin und in den Mercosur-Staaten.

Bereits heute vertreibt BAYER in Brasilien 15 Pestizide, die in der EU aufgrund ihrer toxischen Auswirkungen für Mensch und Natur verboten sind. Mit verheerenden Auswirkungen. ForscherInnen der Bundesuniversität Cuiabá konnten nachweisen, dass die Anzahl von Menschen mit Magen-, Speiseröhren- oder Bauchspeicheldrüsen-Krebs in den Bundesstaaten, in denen Landwirtschaft in Brasilien betrieben wird, um das 27-fache höher ist, als in Bundesstaaten ohne Landwirtschaft.

Warum hält BAYER trotz dieser desaströsen Auswirkungen weiter an der Praxis der doppelten Standards fest?

Doch auch in Europa hat diese Art der Landwirtschaft, von der auch BAYER profitiert, große Auswirkungen.

Eine letzte Woche von Greenpeace veröffentlichte Studie zeigte, dass von 52 untersuchten Limetten ganze 51 Stück Rückstände von bis zu sieben verschiedenen Pestizide aufwiesen. Dabei waren sechs der auf den Limetten gefundenen Wirkstoffe in der EU nicht zugelassen sind.

Das Geschäftsmodell BAYERs beruht damit, wie das vorliegende EU-Mercosur Abkommen, auf einer veralteten und rücksichtslosen Praxis.

Gut ist aber, dass das nicht länger sein muss. Sie haben die Chance, an einer Landwirtschaft mitzuarbeiten, die ohne Pestizide und Gentechnik auskommt. Versetzen Sie ihr Geschäftsmodell in das 21. Jahrhundert. Profitieren Sie nicht länger an der Zerstörung von Gesundheit und Natur. Verdienen Sie Ihr Geld in Zukunft mit einer Wirtschaft, die im Einklang der planetaren Grenzen und einer gesunden Ernährung steht.

Setzen Sie sich für eine Neuverhandlung des EU-Mercosur-Abkommens ein, statt von seiner zerstörerischen Auswirkungen zu profitieren.

Stimmen Sie bei allen Anträgen mit der CBG, und damit gegen die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Setzen Sie auf die Zukunft!

Sehr geehrter Herr Baumann,

sehr geehrter Herr Anderson,

sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

mein Name ist Dr. Gottfried Arnold, Kinderarzt i.R., Mitglied der Coordination gegen Bayer-Gefahren, ich spreche als Bevollmächtigter.

Und zwar über die z. Zt. in den Medien viel diskutierten Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS. Sie sind nützlich wegen ihrer fett- und wasserabweisenden Eigenschaften: bei Outdoor-Kleidung weisen sie den Regen ab, bei Lebensmittelpapier das Fett und verhindern bei Backpapier das Festkleben. Bei Pestiziden sorgen sie für eine feine Verteilung, ebenso bei

Feuerlöschschäumen. Sie wenden PFAS bei der Herstellung von Flammschutzmitteln an.

Leider sind PFAS aber auch kaum abbaubar und daher Ewigkeitschemikalien, die sich immer mehr in der Umwelt, in Pflanzen, Tieren und in den Menschen ansammeln. Inzwischen kommen sie in jedem Menschen und praktisch in jeder Zelle vor: von der Lunge bis zu Leber und Niere, von der Haut bis zum Gehirn. Wir nehmen sie mit der Nahrung auf, die ungeborenen Kinder über das Nabelschnurblut bereits in dieser empfindlichsten Entwicklungsphase.

Zusätzlich sind die PFAS aber auch krebserzeugend: das ist eindeutig nachgewiesen für Nieren- und Hodenkrebs; es gibt aber auch viele Hinweise, dass sie bei den häufigsten Krebsarten Brust- und Prostatakrebs eine ursächliche Rolle spielen.

Bis jetzt konnte Bayer eine Kennzeichnung der PFAS erfolgreich abwehren: wie würde das denn aussehen, wenn an meinem neuen Teppichboden neben dem Bayer-Emblem noch der rote Hinweis aufgedruckt ist: „das Betreten dieses Teppichs mit nackten Füßen kann Nierenkrebs fördern“ oder „benutzen Sie diese Lebensmittelverpackung nicht so häufig, Sie oder Ihre Enkel könnten

Hodenkrebs bekommen!“ Wahre Nachhaltigkeit wäre eigentlich, eine so tolle chemische Verbindung in unschädliche Bestandteile zu zerlegen. Solange den Bayer-Chemikern das noch nicht gelungen ist, müssten die PFAS-Folgekosten an möglichen Gesundheitsschäden -wie Nieren-, Hoden, Brust-, Prostata-

krebs von der Fa Bayer an das deutsche Gesundheitswesen gezahlt werden.

Überdies gibt es inzwischen deutlich weniger schädliche Alternativen !

Ein Team von Investigativ-Journalisten von NDR, WDR und SZ hat kürzlich eine umfangreiche Recherche zu PFAS vorgelegt und in Leverkusen in Wasser und Boden besonders hohe Werte gefunden. Diesem Investigativ-Team, hier stellvertretend Frau Pilz u Herrn Drepper möchte ich besonders danken! Wer zu dem Thema PFAS lieber einen spannenden Hollywood-Film ansehen möchte, dem sei die auf Tatsachen beruhende „Vergiftete Wahrheit“ empfohlen.

Im übrigen bin ich der Meinung, daß auch Ungeborene ein Recht auf pestizidfreie Nahrung also pestizidfreies Nabelschnurblut haben sollten!

Daher empfehle ich mit meinen ärztlichen Kollegen wegen der hohen Schadstoffbelastung aller Kinder, aller Menschen, grundsätzlich eine pestizidfreie Ernährung, also Bio-Kost, besonders für die Schwangeren.

Meine Frage:

1. Trifft die Behauptung des WDR zu, dass Sie täglich PFAS in den Rhein leiten, und das sogar bis zu Höchstmengen von unglaublichen 35 Gramm ?

2. Wann wird die Bayer AG lernen, gesundheitliche, ökologische Folgekosten sowie Prozesskosten und Rückstellungen (s.a. PCB, Glyphosat...) von vorneherein zu vermeiden?

Ich bitte daher die AktionärInnen, stimmen sie bei allen Anträgen mit der CBG ab gegen die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und die Beantwortung meiner Fragen.

____________________________________________________________________________

((Plan:

Ü:

1. Sie(Chemikalien-Einleiter in unsere Flüsse) haben uns den Rhein weggenommen! Seit kurzem freuen sich Menschen, am Oberrhein dort wieder im Fluß als „natürlichem Gewässer“ schwimmen zu können;

2. Pest-Transparenz: Lobby / Landwirtsch-kammer:

a) Pestizid-Transparenz (Schilder am Feldrand mit Verhaltens-Hinweisen für Spaziergängern bei auffälligen Gerüchen, Verwehungen von Pestiziden, Meldeportale, Meldepflicht der Ärzte im Verdachtsfall...)

b) Pestizid-: Pestizid-Vergiftgen

3. Gefahr fürs Wasser: PFAS-Einleitg a) routinemäßig

b) (Unfall/Rheinalarm): NL , Beschwerde

4. Ihr Geschäftsmodell: Science for a better life = Werbg;

Ihr merkantil „gut aufgestelltes Geschäftsmodell „Krebs erzeugen, Krebs behandeln“ mag manchen

kurzfristig überzeugen, spätestens bei einer Krebserkrankung in der eigen Familie hört der „Spaß“

auf.

5. PFAS: a) Nieren-. Hodenkrebs

b) deutliche Hinweise auf BC, PC

→ https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wissen/pfas-lobbyismus-verbot-industrie-e791262/

Bayer Geschäftsbericht 2022:

S. 88/298

Die Wertminderungen entfielen mit 2.184 Mio. € im Wesentlichen auf die Division Crop Science.

Betroffen waren hier vor allem die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten Sojabohnensaatgut und Pflanzeneigenschaften mit einer Wertminderung von 1.432 Mio. €, Gemüsesaatgut mit 652 Mio. €,

Glyphosat mit 349 Mio. € sowie Baumwollsaatgut mit 64 Mio. €. Darüber hinaus ergab sich eine Wertminderung auf Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von 734 Mio. €. Die Wertminderung im Bereich Sojabohnensaatgut und Pflanzeneigenschaften ist insbesondere auf gestiegene Produktions-

kosten sowie gestiegene gewichtete Kapitalkosten zum Ende des vierten Quartals zurückzuführen.

Im Bereich Gemüsesaatgut resultiert die Wertminderung im Wesentlichen aus verschlechterten Geschäftsaussichten. Im Bereich Glyphosat ist die Wertminderung insbesondere auf gestiegene gewichtete Kapitalkosten sowie verschlechterte Geschäftsaussichten zurückzuführen

S. 57/298:

Pharmaceuticals

Bei unseren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Division Pharmaceuticals konzentrieren wir uns auf Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf auf den Gebieten Herz-Kreislauf, Onkologie und Frauengesundheit. Im Rahmen unserer Zell- und Gentherapie-Plattform entwickeln wir Therapien für Indikationen mit ebenfalls hohem medizinischen Bedarf, bei denen eine Zell- und Gentherapie erfolgversprechend ist, unabhängig von bestimmten Therapiegebieten. Beispiele

hierfür sind neurodegenerative Erkrankungen, Muskeldystrophien, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- Bayer-Geschäftsbericht 2022 A Zusammengefasster Lagebericht

1.3 Innovation im Fokus

58

oder Augenerkrankungen

Weltweit arbeiten rund 7.900 (Vorjahr:7.400) Beschäftigte in unserem F&E-Bereich an mehreren Zentren, vor allem in Deutschland,den USA, Japan, China, Finnland und Norwegen.

Enabling Function Nachhaltigkeit, Sicherheit,

Gesundheit, Umweltschutz (SSHE)

S. 76/298:

Bei Crop Science liegt die Zuständigkeit für die Produktverantwortung bei der Funktion Strategie

und Nachhaltigkeit. Gemäß unserer Konzernregelung „Product Stewardship Commitment, Principles

and Key Requirements“ verfolgen wir einen lebenszyklusorientierten Ansatz und richten uns dabei nach international anerkannten Standards – wie dem „International Code of Conduct on Pesticide

Management“ der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den Richtlinien des Pflanzenschutzverbands CropLife

International und den Leitlinien der Brancheninitiative „Excellence Through Stewardship“ (ETS) für Saatgut und Pflanzeneigenschaften. Seit 2021 sind unsere internen Produktsicherheitsstandards auf unserer Website öffentlich zugänglich und einsehbar.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Name ist Annemarie Botzki – von der Verbraucherschutz Organisation foodwatch und ich spreche als Bevollmächtigte.

ich spreche hier für all jene Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich um die Auswirkungen von Ackergiften auf ihre Tomaten und Äpfeln sorgen. Doch lassen Sie mich betonen: Es geht hier um viel mehr als nur um Pestizidrückstände auf Obst.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Supermarkt und greifen nach Weizenmehl, Brot und Müsli. Auch diese Produkte werden momentan mit hohem Pestizideinsatz hergestellt. Dies ist das lukrative, aber zugleich auch zerstörerische Geschäft von Bayer. Dabei ist es dem Konzern egal, wie viel Biodiversität durch den Einsatz von Pestiziden zerstört wird, selbst wenn das 6. Massenaussterben auf unserem Planeten bereits begonnen hat.

Doch was bedeutet es, wenn Konzerne wie Bayer die Vielfalt der Natur zerstören? „Ohne Reduktion des Pestizideinsatzes droht Europa eine Lebensmittelkrise“, das sagt kein radikaler Öko-Aktivist sondern Frans Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission.

Pestizide sind kein Segen, sie sind eine ernsthafte Gefahr für unsere Ernährungssicherheit. Denn um gesunde Nahrungsmittel anzubauen, sind wir auf Bestäuberinsekten und eine intakte Natur angewiesen. Nur mit einem kompletten Pestizidausstieg können wir unsere Lebensgrundlagen wie frisches Wasser, gesunde Böden und Bestäuber dauerhaft schützen.

Daher geht foodwatch gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) juristisch gegen Pestizid-Produkte vor. Wir haben als ersten Schritt formale Widersprüche beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gegen die Zulassungen von fünf Pestizid-Mitteln eingereicht, darunter auch gegen das Mittel Roundup von Monsanto – jetzt Bayer. Wenn die Widersprüche abgelehnt werden sollten, werden foodwatch und die DUH gerichtliche Konsequenzen einleiten.

Ich möchte betonen, wie wichtig und zukunftsweisend dieser Schritt ist. Bislang hat die Bundesregierung Umweltverbände daran gehindert, die Zulassung von Produkten wie Pestizide gerichtlich zu überprüfen. Doch im November 2022 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass das Verbot von Verbandsklagen gegen Produktzulassungen EU-rechtswidrig ist. Somit haben Umweltverbände jetzt das Recht, gegen alle Zulassungen von Produkten mit schädlichen Umweltauswirkungen Klage zu erheben.

Wenn die DUH und foodwatch erfolgreich sind, wird diese Klage und ihre Folgen große Konsequenzen für Bayer Aktionäre, für Sie, haben. Pestizide sind nicht zukunftsfähig. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis juristische und politische Entscheidungen getroffen werden, um diese Mittel vom Markt zu nehmen.

Daher meine Frage an den Vorstand: Wie bereiten Sie sich darauf vor? Welche Alternativen entwickeln Sie, um den Konzern zukunftsfähig aufzustellen?

Wir brauchen bunte Felder mit vielen Insekten, um Menschen auch in 15, 50 oder 500 Jahren gesund zu ernähren. Konzerne wie Bayer, deren Geschäftsmodell auf der Tötung von Insekten und Kräutern besteht - haben keine Zukunft.

Ich bitte daher die AktionärInnen: stimmen Sie bei allen Anträgen mit der CBG gegen die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Vielen Dank