25. Januar 2008, Kölnische Rundschau

Mammut-Prozess gegen Bayer

Erfinder kämpft seit 1967 um sein Recht

Der wohl längste Rechtsstreit in der Geschichte der Bundesrepublik geht vor dem Düsseldorfer Landgericht in die nächste Runde. Seit rund 40 Jahren prozessiert der Düsseldorfer Erfinder und Unternehmer Heinz Süllhöfer gegen die Bayer AG.

Der Vorwurf: Das Unternehmen hätte dem heute 81-Jährigen ein patentgeschütztes Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von speziellen Kunststoffplatten gestohlen - und das schon 1967. 15 Millionen Euro Prozesskosten hat Süllhöfers Kampf gegen den Giganten nach seinen eigenen Angaben bereits gekostet.

„Ich schlafe seit 40 Jahren mit der Geschichte ein und wache am nächsten Morgen wieder damit auf“, erzählt er. Seinen gesamten Lebensinhalt scheint er dem Rechtsstreit gewidmet zu haben. Seine Frau starb bereits vor 10 Jahren. Unterstützung bekommt er heute von einer Freundin seiner ebenfalls schon verstorbenen Tochter. „Sie glauben doch nicht, dass ich das alles auf mich nehmen würde, wenn ich nicht im Recht wäre“, sagt Süllhöfer. Er kalkuliert seinen persönlichen Schaden auf 500 Millionen Euro, weil sein Verfahren weltweit Anwendung finde, ohne dass er einen Cent davon sehe.

Wie ein Wirtschaftskrimi

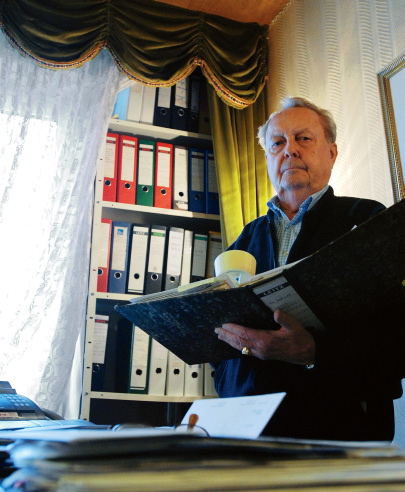

Berge von Akten und Unterlagen, die der Unternehmer in seinem Haus in Düsseldorf-Lohausen stapelt, lesen sich wie ein Wirtschaftskrimi. 1967 versicherte die Bayer AG erstmals, dass sie das von Süllhöfer erfundene Verfahren schon vorher kannte. Sie hätten trotz seines Patents also ein sogenanntes Vorbenutzungsrecht. „Alles Quatsch“, sagt Süllhöfer.

Im Sommer 1967 bekommt Süllhöfer anonym ein angebliches Strategiepapier der Bayer AG zugespielt. Darin heißt es unter anderem: „(dass) es bei der derzeitigen Rechtssprechung ... durchaus möglich schien, dass Süllhöfer obsiegt, was genau das Gegenteil von dem bewirkt hätte, was wir beabsichtigen, nämlich Süllhöfer zum Schweigen zu bringen.“ Adressiert war das Schreiben auch an die Mitglieder des damaligen Vorstandes von Bayer in Leverkusen.

„Ich kann doch alles beweisen“, sagt Süllhöfer immer wieder. Gerichte gaben ihm zumindest in Teilen Recht. Es gab Berufungsverfahren, Revisionen, neue Beweislagen, verstorbene Anwälte, neue Richter und plötzlich verschwundene Akten. Zwischendurch auch Hausdurchsuchungen bei Bayer und Vorwürfe des Prozessbetrugs.

Erfinder-Ehre wieder hergestellt

2002 schließlich untersagte das Oberlandesgericht Düsseldorf der Firma Bayer weiter zu behaupten, dass Süllhöfer die entsprechende Maschine nicht erfunden habe und stellte so wenigstens seine Erfinder-Ehre wieder her. Einen Schadensersatz hat er aber immer noch nicht gesehen. „Außerdem behaupten die nach wie vor öffentlich, dass sie das Verfahren entwickelt hätten“, erzürnt sich Süllhöfer.

Für Bayer ist indes klar, dass keine Ansprüche von Seiten Süllhöfers mehr bestehen. „Das aktuelle Verfahren beschäftigt sich mit Ansprüchen aus Auslandslizenzen und ruhte eigentlich bereits seit den 90er Jahren“, sagte ein Unternehmenssprecher auf dpa-Anfrage. Weiter wolle sich Bayer mit Verweis auf das laufende Verfahren aber nicht äußern.

Der Streit mit den Anwälten der Bayer AG hat Süllhöfer nicht nur Nerven gekostet. Sein halbes Leben lang beherrscht das Thema seinen Alltag. Die Prozesskosten haben an seinem Vermögen genagt. Sein 100- Betten Hotel in Düsseldorf-Lohausen wurde mittlerweile verkauft und wird gerade abgerissen. Süllhöfer wohnt Tür an Tür mit der Baustelle. Der Streit soll auch nach seinem Tod weitergehen. „Biologisch lösen wird sich das Thema nicht“, warnt Süllhöfer. „Die Firma meines Sohnes wird die Prozesse weiterführen.“ (dpa)

25.01.08 KStA

Seit 40 Jahren auf dem Klageweg

Groß ist Heinz Süllhöfer nicht, kaum mehr als 1,60 Meter. Aber der 81-Jährige hat großes Durchhaltevermögen. Seit etwa 40 Jahren klagt er gegen die Bayer AG, weil er sich von ihr um den Lohn einer Erfindung betrogen sieht. Süllhöfer ist selbstbewusst. Er schaut einem fest in die Augen, wenn er sagt: „Ich bin im Recht, ich kann alles beweisen. Die Gerichte müssen sich nur alles genau ansehen.“

Süllhofer meint, dass ihm Bayer bis zu 500 Millionen Euro schuldet. Um seinen Anspruch durchzusetzen, hat der Erfinder und Unternehmer aus Düsseldorf nach eigenen Angaben über die Jahre etwa 15 Millionen Euro für Prozesskosten aufgebracht. Jetzt ist ihm fast nichts mehr geblieben, sein Hotel musste er verkaufen. „Ich hatte zwei Herzinfarkte, vier Operationen, unfassbaren Stress“, sagt er. Dann fügt er hinzu: „Ich werde niemals aufgeben, wirklich niemals.“

Der Ausgangspunkt für die seit Jahrzehnten andauernde Auseinandersetzung: Kunststoffplatten. Süllhöfer entwickelte ein neues Verfahren, das eine schnelle und sehr präzise Herstellung von Dämmplatten ermöglichte. Die Bauindustrie war begeistert. Auch Bayer nutzte das Verfahren, verwies aber darauf, das Unternehmen habe die Neuerung schon vor Süllhöfer gekannt. „Alles Quatsch“, befindet Süllhöfer. „Die sind zu mir in die Firma gekommen und haben sich das abgeschaut.“

Süllhöfer sagt diese Sätze jedem, der sie hören will: auch in die Kameras mehrerer Fernsehteams, die in das Landgericht Düsseldorf gekommen sind. Er trägt eine Anzug-Hose, weißes Hemd, Krawatte - und darüber noch eine schwarze Lederjacke. Und immer wieder sagt er dieselben Sätze, in der immer gleichen Betonung: nicht aggressiv, aber sehr energisch. Und überzeugt. Wie ein Glaubenskenntnis. „Ich nehme diese Geschichte jeden Abend mit ins Bett und stehe jeden Morgen wieder mit ihr auf“, sagte er.

Dann erscheint ein alter Bekannter: Joachim Strauß, der als Justiziar und Anwalt seit 22 Jahren für Bayer mit dem Fall befasst ist. So wie der Fall Süllhöfer gegen die Bayer AG ein Fall David gegen Goliath ist, so ist auch Strauß zwei Köpfe größer als der Kläger. Je länger der Fall andauerte, desto wichtiger sei ihm natürlich der Erfolg gewesen, sagt Strauß. Für ihn geht es um sportlichen Ehrgeiz, für Süllhöfer geht es um Ehre und Existenz. Locker geht Strauß auf Süllhöfer zu, beugt sich leicht zu ihm herunter und reicht ihm die Hand. „Mensch, Herr Süllhöfer, jetzt haben wir uns aber schon ganz schön lange nicht mehr gesehen“, sagt er und lacht. Süllhöfer nimmt die Hand, blickt starr ins Leere und erwidert nichts.

Pünktlich um halb drei Uhr nachmittags beginnt erneut die gerichtliche Auseinandersetzung, die zuvor jahrelang geruht hat - auch deshalb, weil Süllhöfer sich das Prozessieren vor dem Zivilgericht eigentlich nicht mehr leisten kann. Der Raum R 265 im Düsseldorfer Landgericht ist ein trister Ort, um den Kampf seines Lebens auszufechten. Kahle Wände, die ruhig mal einen neuen Anstrich verdient hätten. Stühle, die ihren Benutzer an die eigene Schulzeit erinnern. Hier werden keine Träume wahr - jedenfalls nicht heute, nicht für Heinz Süllhöfer.

Weil die Rechtsstreitigkeiten schon so viele Jahre andauern und immer mal wieder längere Zeit unterbrochen waren, sind viele Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet worden. Allzu viele Akten sind schlicht leer. Süllhöfer möchte durch die Klage erreichen, dass die Bayer AG ihm verrät, an wie viele Firmen sie das Verfahren weitergegeben hat. Nur auf diese Weise könne er seinen Schaden überhaupt richtig beziffern. Er steht also noch immer am Anfang.

Genau dort sieht sich auch die Vorsitzende Richterin Ulrike Voss: „Sie müssen dem Gericht erst mal genau darlegen, wie die Erfindung funktioniert. Sonst wissen wir ja nicht einmal, worüber wir reden.“ Die Richterin sagt's und vertagt die Entscheidung - und zwar nicht ohne Arbeitsaufträge an Süllhöfer und an die Vertreter der Bayer AG zu verteilen. Diese werden nicht müde zu betonen, dass sie Süllhöfers Ansprüche für unbegründet halten. Und selbst falls ein Gericht sie einmal für begründet halten sollte, dann wären sie verjährt, so ihre Argumentation.

Die Auseinandersetzung ist wie ein Krieg, der schon zu lange dauert, als dass ein Ende möglich erschiene. Bayer hat die Mittel, immer weiterzumachen. Süllhöfer will weitermachen, auch wenn er nicht die Mittel dazu hat. Er ist mäßig zufrieden. Hat Süllhofer in all den Jahren je darüber nachgedacht, die Sache fallen zu lassen? Er schaut versteinert und entgeistert. Wäre sein Leben nicht besser verlaufen? „Ich verstehe die Frage nicht“, sagt er schließlich. „Ich bin doch im Recht.“

„Noch etwas“, erklärt der 81-Jährige zum Abschied. „Biologisch wird sich das Problem für Bayer nicht lösen.“ Wenn er einmal nicht mehr lebe, werde sein Sohn seine Ansprüche weiterverfolgen, sagt er. Ohne eine Miene zu verziehen. VON TOBIAS PETER,