Jahrestagung 2020

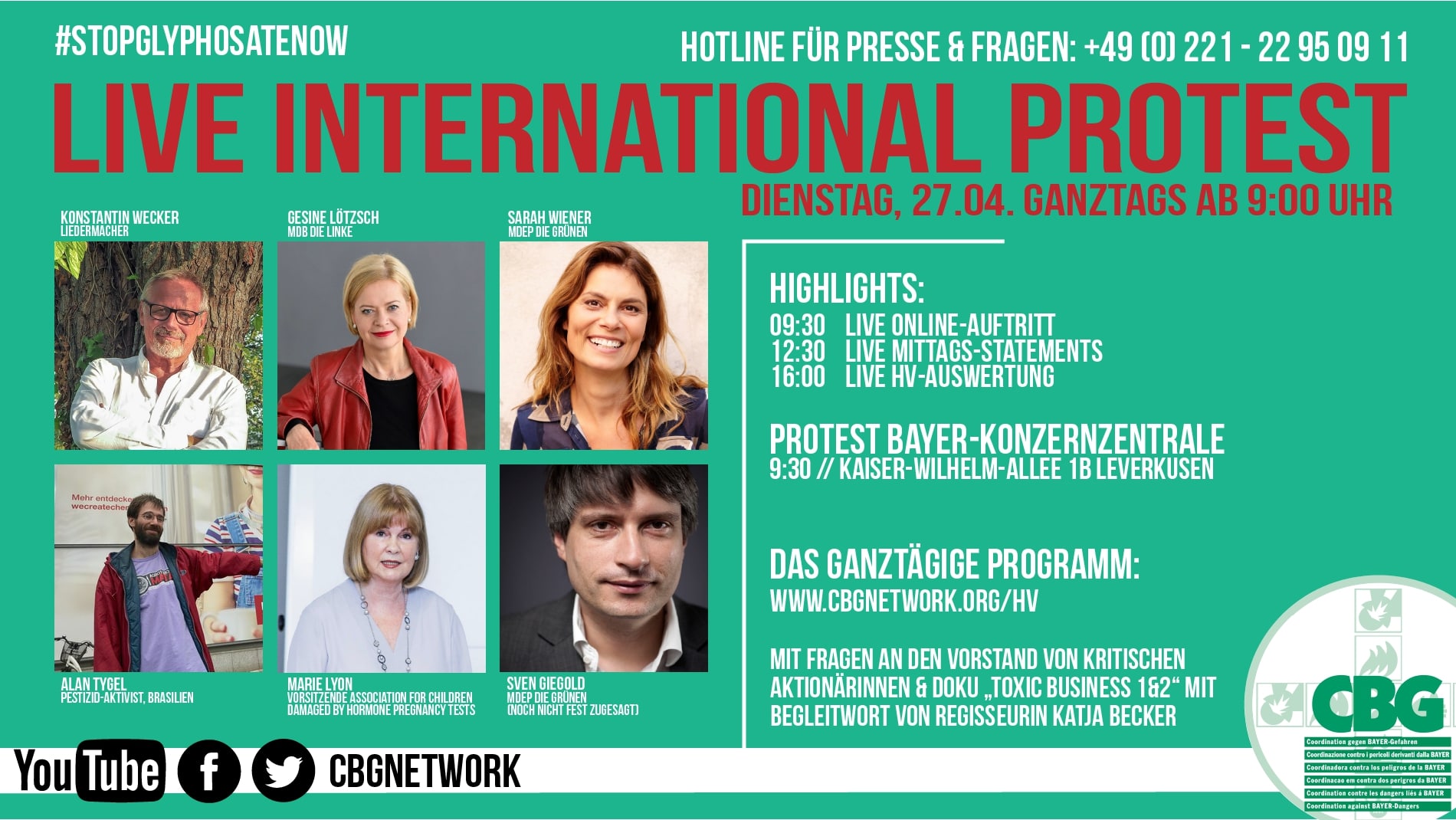

Ende Juli 2020 startete die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) ihre Kampagne „Glyphosat-Stopp jetzt!“. Da lag es nahe, dass sie auch ihre Jahrestagung dem Total-Herbizid und den anderen Ackergiften BAYERs widmete. „Pestizide, Umwelt, Menschenleben“ lautete deshalb am 10. Oktober in Düsseldorf das Thema. Zum Auftakt sprach die Fernsehköchin und derzeit als Parteilose für die österreichischen Grünen im EU-Parlament sitzende Sarah Wiener – live per Internet zugeschaltet – ein Grußwort. „Pestizide allgemein haben in unserer Umwelt nichts verloren“, stellte sie gleich zu Beginn klar. Dann berichtete Wiener vom Stand der Dinge bei dem Versuch Österreichs, Glyphosat zu verbieten, und gab Einblick in ihre Parlamentsarbeit. Sie klagte über die Landwirtschaftspolitik, die Millionen an Subventionen in die alten agro-industriellen Strukturen pumpt, sah jedoch auch Hoffnungsschimmer wie die avisierte neue Chemikalien-Politik. Der allerdings droht Ungemach durch das Extrem-Lobbying von BAYER & Co. Umso mehr baut Sarah Wiener deshalb auf Druck von außen: „Ich finde es toll, dass ihr so engagiert seid und uns den Rücken stärkt.“ Ihr folgte der Imker Bernhard Heuvel, der über das von Pestiziden mitverursachte Insektensterben im Allgemeinen und das Bienensterben im Besonderen sprach. Dabei legte er den perfiden Wirk-Mechanismus der neueren Insektizide bloß. So bringt etwa BAYERs PREMISE mit dem zur Gruppe der Neonicotinoide zählenden Inhaltsstoff Imidacloprid Termiten nicht etwa via chemischer Keule sofort zur Strecke. Das Mittel setzt vielmehr auf Hilfskräfte. „PREMISE erlaubt es der Natur, zu übernehmen und die Termiten zu zerstören“, hält das Unternehmen fest. Das Produkt selbst führt bei den Tieren „nur“ zu Verhaltensstörungen. Auf einmal pflegen sich die Insekten nicht mehr und unterstützen sich auch nicht mehr gegenseitig, so dass sie für Mikroorganismen wie etwa Boden-Pilze ein leichtes Opfer werden. Praktischer Nebeneffekt: Der Tatbeweis ist nur schwer zu erbringen. Nach der Mittagspause nahm sich Susan Haffmans vom PESTIZID AKTIONS-NETZWERK (PAN), per Skype aus Hamburg ins Stadtteilzentrum Bilk flimmernd, Deutschlands Exporte von besonders gefährlichen Ackergiften in Länder des globalen Südens vor. Dabei konzentrierte sie sich aus gegebenem Anlass besonders auf Kreationen des Leverkusener Multis. An Jan Pehrke von der Coordination war es dann, einen allgemeineren Blick auf die Agro-Chemikalien des Konzerns zu werfen. Nach einem Schnelldurchlauf durch die Geschichte der Sparte setzte er die drei Schwerpunkte „Doppelte Standards bei der Pestizid-Vermarktung“, „Bienensterben durch GAUCHO & Co.“ und „Glyphosat“, weil es viele Aktivitäten der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN dazu gab und gibt. Einzelheiten zur aktuellen „Glyphosat-Stopp jetzt!“-Kampagne lieferte dann gleich im Anschluss CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann. Er ging dazu noch mal an deren Ausgangspunkt zurück – BAYERs Versuch, einen juristischen Schlussstrich in Sachen „Glyphosat-Klagen“ zu ziehen – und erläuterte den Ansatz der Coordination. Dieser besteht, wie auch bei den vorausgegangenen Kampagnen, immer darin, ins Herz der Bestie vorzustoßen: dem Profit-System. Mit diesem Beitrag endete dann eine Jahrestagung, die anders verlief als alle bisherigen. Die Corona-Pandemie zwang zu Vorsichtsmaßnahmen wie dem Masken-Tragen und dem Sitzen in weiten Abständen zueinander und sorgte für zwei nur virtuell anwesende RednerInnen. Aber die rund 30 TeilnehmerInnen nahmen all das wacker auf sich, weil es mit der Konzern-Kritik ein übergeordnetes politisches Interesse gab. Und sie sollten es am Ende des Tages auch nicht bereuen.

Schild statt Straßenumbenennung

Am 29. September 2011 jährte sich der Geburtstag des langjährigen BAYER-Generaldirektors Carl Duisberg zum 150. Mal. Um die medialen Ständchen für den Mann zu konterkarieren, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörderkonzerns IG FARBEN hatte, rief die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) eine Kampagne ins Leben. Sie mahnte anlässlich des Jahrestags die Umbenennung von Straßen, Schulen und anderen Einrichtungen an, die Duisbergs Namen tragen. Viele AktivistInnen ließen sich davon anregen und trugen die Forderung in die zuständigen Kommunal-Vertretungen. In Dortmund und Lüdenscheid hatte das Erfolg (siehe auch SWB 1/15). In Dormagen lagen sogar zwei Anträge zur Causa „Duisberg“ vor. Einen hatten „Die Linke“ und die Piraten-Partei gemeinsam eingereicht, ein anderer kam von Bündnis 90/Die Grünen. Die Stadt ließ daraufhin vom ehemaligen Stadt-Archivar Heinz Pankalla und anderen ExpertInnen ein Gutachten erstellen. Darin hieß es unter anderem: „Duisberg engagierte sich (...) massiv für die Erfindung und Produktion von Giftgas im Ersten Weltkrieg (...) Die Quellen belegen zudem, dass Duisberg mit dem Gift-Einsatz kaum moralische Bedenken verband.“ Bei der anschließenden AnwohnerInnen-Befragung sollten diese geschichtlichen Fakten als Entscheidungshilfe dienen. Das taten sie jedoch nicht: Von 62 Haushalten lehnten 56 die Umbenennung ab. Auch gegen das Anbringen einer Tafel mit historischen Erläuterungen sprach sich eine deutliche Mehrheit aus. Für Pankalla war das absehbar, nicht aus politischen Gründen, sondern weil die Menschen den bürokratischen Aufwand fürchten würden: „Eine Befragung der betroffenen Anwohner zu einer Straßenumbenennung ist ein Witz“, mit diesen Worten zitierte ihn die Neuß-Grevenbroicher Zeitung. Zu Duisberg brachte der Ex-Archivar der Stadt eine ambivalente Haltung zum Ausdruck. „Er hat anerkanntermaßen eine große Leistung für das BAYER-Werk und Dormagen vollbracht, zudem ist unklar, ob die Giftgas-Empfehlung in damaliger Zeit als Völkerrechtsverletzung zu sehen ist. Andererseits war seine Empfehlung, Zwangsarbeiter aus Belgien zu rekrutieren, damals schon völkerrechtswidrig“, so Heinz Pankalla. Auch ließ er keinen Zweifel daran, „dass Duisbergs Handeln nach heutigem Recht ein Verbrechen“ sei. Die Entscheidung über die Umbenennung der Straße wollte er der Kommune überlassen. Diese entschloss sich dagegen und votierte – wie auch im Fall der Hindenburgstraße – dafür, es beim Anbringen eines Hinweis-Schildes zu belassen. Klartext wird darauf allerdings nicht gesprochen: Die schwarz-rote Ratsmehrheit lehnte die Titulierung Duisbergs als „Kriegsverbrecher“ ab, „umstritten“ ist stattdessen das Attribut der Wahl. So steht unter dem Straßenschild nun zu lesen: „1861 – 1935, deutscher Chemiker und Generaldirektor der Farbenfabriken vorm. Friedr. BAYER & Co., umstritten v. a. wegen seines Engagements für die Produktion von Giftgas und den Einsatz von belgischen Zwangsinternierten im Ersten Weltkrieg.“

Offener Brief zu doppelten Standards

Seit Jahrzehnten schon kämpft die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gegen doppelte Standards bei der Vermarktung von Pestiziden. Immer wieder kritisierte sie auf den BAYER-Hauptversammlungen, dass der Leverkusener Multi in den Ländern des globalen Südens Ackergifte verkauft, die in Deutschland wegen ihrer Gefährlichkeit längst verboten sind. Im Jahr 1995 rang die Coordination dem Vorstand sogar das Versprechen ab, bis zum Jahr 2000 keine Pestizide mehr in Umlauf zu bringen, welche die Weltgesundheitsorganisation WHO der Gefahren-Klasse 1 zurechnet. Wort gehalten hat die ManagerInnen-Riege allerdings nicht. Erst 2012 erfolgte ein gößerer Schritt, aber auch heute noch vertreibt der Global Player Pestizide der Gefahren-Klassen 1a oder 1b wie z. B. Carbofuran, Probinep und Thiodicarb. Darum gehörte die CBG mit zu den Unterzeichnern eines von INKOTA und dem PESTIZID AKTIONS-NETZWERK initiierten Offenen Briefs, der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier zur Verhängung eines Export-Verbots für hierzulande nicht zugelassene Agro-Chemikalien auffordert.

Offener Brief an Eduardo Leite

Zwölf Ackergifte, die in der EU nicht zugelassen sind, vermarktet BAYER in Brasilien. Nur der Bundesstaat Rio Grande verwehrt sich gegen diese Praxis der doppelten Standards. Er gestattet den Verkauf von importierten Produkten nur, wenn diese auch über eine Genehmigung im Herkunftsland verfügen. Doch unter dem extrem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro gerät die Bestimmung unter Druck. Der jetzige Gouverneur Eduardo Leite will sie kippen. Dagegen macht die PERMANENTE KAMPAGNE GEGEN AGRARGIFTE UND FÜR DAS LEBEN mobil und bat dafür deutsche Partner-Organisationen um Unterstützung. Darum gehörte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) mit zu den Unterzeichnern eines Offenen Briefes, der Leite aufforderte, an der bisherigen Regelung festzuhalten.

„Mercosur-Abkommen stoppen!“

Ende Juni 2019 hat die EU die Verhandlungen mit den MERCOSUR-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay über ein Handelsabkommen abgeschlossen. Es sieht vor, dass die südamerikanischen Länder Zoll-Senkungen für europäische Industrie-Produkte gewähren und im Gegenzug einen erleichterten Zugang zum EU-Markt für ihre Agrar-Güter erhalten. Brüssel erwartet bei den Sätzen, die bisher für Autos 35 Prozent des Warenwerts, für Chemikalien bis zu 18 Prozent und für Pharmazeutika bis zu 14 Prozent betrugen, eine Reduktion im Umfang von rund vier Milliarden Euro. Parallel dazu rechnet der EU-Forschungsdienst durch die dem MERCOSUR gewährten Einfuhr-Erleichterungen mit einer Steigerung von dessen Anteilen an den Lebensmittel-Importen der Europäischen Union von derzeit 17 auf 25 Prozent bis zum Jahr 2025. Träte die Vereinbarung in Kraft, säße BAYER sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks auf der GewinnerInnen-Seite. Einerseits haben chemische Erzeugnisse einen großen Anteil an den Exporten in die MERCOSUR-Mitgliedsländer – sie kommen auf 26 Prozent, mit 42 Prozent erreichen nur Maschinen und Transportmittel mehr – und andererseits ist ein höherer Absatz von Glyphosat & Co. zu erwarten, wenn die brasilianische und argentinische Agrar-Industrie besseren Geschäften auf dem alten Kontinent entgegensehen kann. Und das wiederum bedeutet: mehr Gifte und Gentechnik auf den Feldern, mehr Monokulturen, mehr Vertreibungen von Indigenen – und weniger Regenwald. Diese Aussichten riefen das NETZWERK GERECHTER WELTHANDEL auf den Plan. Es initiierte den Aufruf „Zeit zum Umdenken – EU-Mercosur-Abkommen stoppen!“, zu deren Mitunterzeichnern die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gehört.

KAPITAL & ARBEIT

Trennung von der Tiermedizin

Nachdem das erste Schadensersatz-Verfahren in Sachen „Glyphosat“ am 10. August 2018 erst-instanzlich mit einem millionen-schweren Schuldspruch endete, setzte die BAYER-Aktie zu einer Talfahrt an, die bis heute anhält. Die Großinvestoren meldeten sogleich Handlungsbedarf an – und der Leverkusener Multi lieferte. Im Dezember 2018 kündigte er ein Einspar-Programm an, das unter anderem den Abbau von 12.000 Stellen vorsah. Ein Mittel dazu war die Veräußerung von Geschäftsteilen. So stieß der Global Player seine Beteiligung am Chem„park“-Dienstleister CURRENTA ab und trennte sich von den Sonnenschutz-Mitteln der COPPERTONE-Reihe sowie von den Fußpflege-Präparaten der Marke DR. SCHOLL’S. Und im August 2020 schloss das Unternehmen den Verkauf seiner Tierarznei-Sparte für 5,17 Milliarden Dollar an ELANCO ab und vernichtete auf diesem Weg 4.400 Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns. Sie „werden zu vergleichbaren Konditionen weiterbeschäftigt“, versicherte die Aktien-Gesellschaft eilfertig.

Die Frauen-Quote kommt

Jahrelang hat die Politik den großen Konzernen Zeit gelassen, den Frauen-Anteil in den Vorständen und den Leitungsetagen darunter freiwillig zu erhöhen. Geschehen ist jedoch kaum etwas. Darum will die Große Koalition nun ein Gesetz zur Einführung einer Frauen-Quote auf den Weg bringen. Das Paragrafen-Werk sieht vor, die Unternehmen zu verpflichten, ab einer Vorstandsgröße von vier Personen mindestens einen Sitz einer Frau einzuräumen, wenn eine Neubesetzung ansteht. BAYER & Co. zeigten sich darüber not amused. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) spricht von einem „starken Eingriff in die unternehmerische Freiheit“ und die „Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber“ bezeichnet das Vorhaben sogar als „verfassungsrechtlich fragwürdig“. Auch der Leverkusener Multi wird sich in Sachen „Gleichberechtigung“ nun sputen müssen. Er bekundet zwar auf seiner Website: „Das Ziel, das dem Vorstand zum Ende der für das Ziel gesetzten Frist am 30. Juni 2022 und möglichst auch früher eine Frau angehört, wird weiter intensiv verfolgt“, schaffte es jedoch bis jetzt nicht, Vollzug zu melden. Nicht besser schaut es in den beiden ersten Führungsebenen darunter aus. Hier verfehlte der Global Player die Vorgaben von 17 bzw. 21 Prozent, die aus dem Jahr 2017 stammen. Zur Entschuldigung führt er den MONSANTO-Deal und die nachfolgenden Umstrukturierungen an. „Aufgrund dieser Veränderungen konnten die ursprünglich gesetzen Ziele nicht erreicht werden.“

BAYER „militär-freundlich“

Die US-amerikanische Organisation „Military Friendly“ zeichnete den Leverkusener Multi im September 2020 als „militär-freundlichen Arbeitgeber“ aus. Damit ehrte die Vereinigung BAYERs „proaktive Anstrengungen, Veteranen und Militär-Angehörige durch betriebliche Maßnahmen zu ehren, zu integrieren und zu fördern“. Der Konzern, der mit BRAVE beispielsweise eine eigene Struktur zur Unterstützung von Veteranen unterhält, sah sich seinerseits zu Dank verpflichtet. „Diese mutigen Männer und Frauen unserer bewaffneten Truppen haben durch ihren Geist der Opferbereitschaft und den Dienst, den sie ihrem Land erweisen, den Respekt und die Bewunderung aller Amerikaner verdient“, sagte BAYER-Manager Raymond F. Kerins zur Feier des Tages und sprach von „Helden“. Philip Blake, der ehemalige US-Chef des Agro-Riesen, stand dem nicht nach: „Wir bewundern die hohen Werte und den Geist, den unsere Soldaten und Soldatinnen jeden Tag mit zur Arbeit bringen – Führungsqualitäten, Disziplin und Tatkraft.“ Kampferprobte Werte gelten in der Geschäftswelt ganz offensichtlich mehr als demokratische.

KONZERN & VERGANGENHEIT

40 Jahre Dünnsäure-Proteste

Im Jahr 1980 initiierte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gemeinsam mit GREENPEACE eine Blockade des Leverkusener Rhein-Anlegers. So wollten die AktivistInnen das Auslaufen eines Tankers verhindern, der eine giftige BAYER-Fracht an Bord hatte: Dünnsäure, also verdünnte Schwefelsäure. Mit dieser Ladung nahmen die Schiffe tagein, tagaus Kurs Richtung Nordsee, wo sie das chemische Abfall-Produkt dann einfach ins Meer kippten. 280.000 Tonnen pro Jahr allein aus der Produktion des Konzerns entsorgten die Boote vor der Küste. Eine Umweltgefährdung sah der Leverkusener Multi darin nicht. Die Dünnsäure sei „für die Nordsee keine Mehrbelastung“, wiegelte der damalige BAYER-Chef Herbert Grünewald ab. Als die Proteste größer wurden, drohte das Unternehmen sogar, die Chemikalie einfach in den Rhein zu leiten und brachte in alter Manier das Arbeitsplatz-Argument ins Spiel. Wenn die Gewässer als Müllkippe ausfielen, ständen 4.000 Jobs zur Disposition, warnte die Aktien-Gesellschaft. Und so machte sich die Dünnsäure von Leverkusen aus noch lange Jahre auf die Reise gen Nordsee. Erst 1990 führte der beharrliche Kampf der UmweltschützerInnen zu einem Verbot der Dünnsäure-Verklappung. Viele Menschen politisierten sich im Zuge der Proteste wie etwa die jetzige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Als Studentin nahm sie an den Blockaden in Leverkusen teil, wie die Politikerin in einem Interview berichtete. „GREENPEACE segelte (...) mit einem alten Dreimaster von Köln nach Leverkusen und versuchte, das zu stoppen. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich gesagt habe: ‚Wenn man durch Diskussionen gesellschaftliche Prozesse nicht ändern kann, dann muss man eine Aktion machen, die so viel Aufmerksamkeit erregt, dass auch so ein Unternehmen in Argumentationszwang kommt.’ Und das war im Grunde für mich so eine Initialzündung.“ Die war es dann auch für GREENPEACE selbst. Fünf Wochen nach den Blockaden, am 17. November 1980, gründete sich die deutsche Sektion offiziell.

POLITIK & EINFLUSS

Treffen mit EU-Kommission

Im Mai 2020 hatte die Europäische Union zwei wesentliche Elemente ihres „Green Deals“ vorgestellt: die Biodiversitätsstrategie und die Landwirtschaftsstrategie „Vom Hof auf den Tisch“. Letztere gibt nach Ansicht der EU „eine umfassende Antwort auf die Herausforderungen nachhaltiger Lebensmittel-Systeme und erkennt an, dass gesunde Menschen, gesunde Gesellschaften und ein gesunder Planet untrennbar miteinander verbunden sind“. Auf der Agenda steht deshalb unter anderem eine Dezimierung des Pestizid-Einsatzes bis 2030 um 50 Prozent. Da sah der BAYER-Konzern Gesprächsbedarf: Er bat um einen Termin bei der EU-Kommission – „at the highest level“. Mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments und PolitikerInnen der Mitgliedsstaaten hatte der Global Player sich über das Thema zuvor schon ausgetauscht, wie er in seinem Gesuch mitteilte. Anfang August 2020 kam es dann zu einem Treffen mit VertreterInnen der Generaldirektion Agrar, wie Recherchen des CORPORATE EUROPE OBSERVER (CEO) zu den Lobby-Aktivitäten von BAYER & Co. im Umfeld der EU-Landwirtschaftsstrategie ergaben. Bei dem Meeting versuchte das Unternehmen für seine Vorstellungen zur Verminderung der Risiken und Nebenwirkungen zu werben, die von seinen Ackergiften ausgehen. Der Leverkusener Multi will nicht die Gesamtmenge der ausgebrachten Agro-Chemikalien verringern, sondern nur die negativen Effekte, und diese genau um 30 Prozent. „Wenn man die Umwelt-Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln reduzieren will, reicht es nicht aus, nur auf die Volumina zu schauen, meint der BAYER-CROPSCIENCE-Chef Liam Condon nämlich. Strengere Regelungen in dem Bereich hält die Aktien-Gesellschaft nicht für nötig, ließ sie die Generaldirektion Agrar wissen. Zudem plädierte der Agro-Riese noch für schnellere Zulassungen und warnte vor den ökonomischen Folgen einer nur ökologische Ziele verfolgenden Landwirtschaftspolitik.

Extrem-Lobbying der ECPA in Brüssel

Nicht nur der BAYER-Konzern selbst, sondern auch sein Brüsseler Interessenverband, die „European Crop Protection Association“ (ECPA), tat alles, um die Biodiversitäts- und Landwirtschaftsstrategie der EU zum Vorteil der Branche zu verwässern (s. o.). Das ergaben Recherchen des CORPORATE EUROPE OBSERVER (CEO). Vor allem trachtete die ECPA danach, die Kommission von dem Ziel abzubringen, den Pestizid-Einsatz bis 2030 um 50 Prozent zu senken. Als nicht realistisch bezeichnete sie diese Vorgabe in einem Gespräch mit VertreterInnen der Generaldirektion Agrar und schlug stattdessen 25 Prozent vor. Und auch nach der Verabschiedung der „Farm to Fork“-Strategie ließ die Lobby-Organisation nicht locker. So sponserte sie im Oktober 2020 eine Veranstaltung, welche sich mit den möglichen Folgen der neuen Agrar-Politik auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen LandwirtInnen beschäftigte. Schützenhilfe erhielt die ECPA überdies von seinem internationalen Pendant „Croplife International “, das in Tateinheit mit der BASF im Juni 2020 ein Roundtable-Gespräch mit dem Agrar-Kommissar Janusz Wojciechowski anberaumte. Über die TeilnehmerInnen und Themen wollte die Europäische Union CEO keine Auskünfte geben. Solche Informationen würden „den kommerziellen Interessen des Organisatoren schaden“, bekundete die EU.

BAYER sponsert ALDE

Im Europa-Parlament ist BAYERs Partei der Wahl die „Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa“ (ALDE). 2017 ließ der Konzern ihr 12.000 Euro zukommen und 2018 sogar 18.000 Euro. Auch MICROSOFT und HYUNDAI überwiesen der ALDE hohe Beträge. Nach Bekanntwerden dieser massiven Unterstützung aus Kreisen der Wirtschaft erklärte die Fraktionsspitze, auf Zuwendungen von Privat-Unternehmen künftig verzichten zu wollen.

Werbe-Plattform Botschaft

Die Deutschen Botschaften in Südamerika verstehen sich offensichtlich als Lobby-Agenturen zur Förderung des Außenhandels von BAYER & Co. So protestierte der Agrar-Attaché der Deutschen Botschaft in Mexico, Martin Nissen, nicht nur vehement gegen das von der Regierung Obrador verhängte Import-Verbot für Glyphosat und 16 weitere gefährliche Pestizide (s. o.), er verschaffte den Unternehmen auch Gelegenheiten, sich in seinem Hause zu präsentieren. So richtete die Botschaft im November 2019 eine Tagung zur nachhaltigen Nahrungsmittelsicherheit aus. Bei dieser Veranstaltung durfte sich der BASF-Manager José Eduardo Vieira Moraes über die Auswirkungen von Pestiziden auf Umwelt und Gesundheit auslassen und sein BAYER-Kollege Dr. Klaus Kunz über Versuche des Leverkusener Multis, eine Mais-Sorte zu entwickeln, die angeblich dem Klimawandel besser trotzen kann.

Amtshilfe in Sachen „Glyphosat“

Im Jahr 2017 hatten 43 Personen bei der mexikanischen Menschenrechtskommission CNDH wegen des unkontrollierten Einsatzes hochgefährlicher Pestizide in dem Land eine Beschwerde eingereicht (Ticker 3/20). Unter den inkriminierten Ackergift-Wirkstoffen finden sich zahlreiche, die auch in BAYER-Produkten enthalten sind wie z. B. Mancozeb, Glyphosat, Atrazin, Deltamethrin, Methamidophos, Imidacloprid, Carbofuran, Endosulfan, Bifenthrin und Carbendazim. Die CNDH gab den Beschwerde-TrägerInnen im Februar 2019 Recht und empfahl der Politik eine Reihe von Maßnahmen. Und diese reagierte, wie das Portal amerika21 berichtet: Die mexikanische Zentralregierung erließ für Glyphosat und 16 weitere Ackergifte einen Import-Bann. Anschließend lud sie MitarbeiterInnen ausländischer BotschafterInnen zu einem Treffen ein, um ihnen die geplanten Einschränkungen näher zu erläutern. Bei dieser Zusammenkunft zeigte sich der Agrar-Attaché der Deutschen Botschaft, Martin Nissen, „sehr verärgert“ über die drohenden Verbote. „Leider wurde der Vorschlag zum Glyphosat-Ausstieg durch einen Vertreter der Deutschen Botschaft aus der Abteilung ‚Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz’ heftig gerügt“, berichteten die mexikanischen Sektionen des PESTIZID AKTIONS-NETZWERKS (PAN) und von GREENPEACE ihren deutschen Partner-Organisationen. Nissen prophezeite der mexikanischen Landwirtschaft düstere Zeiten, weil den FarmerInnen Alternativen zu den Mitteln fehlen würden, und warnte vor dem Entstehen eines Schwarzmarktes für Glyphosat & Co. PAN und GREENPEACE erboste dieser Auftritt des Sozialdemokraten. Während die Europäische Union im Rahmen ihrer „Farm to Fork“-Strategie den Agrochemie-Verbrauch bis zum Jahr 2030 um die Hälfte reduzieren will, opponierten die EmissärInnen der EU-Länder in Südamerika gegen Beschränkungen, hielten die Initiativen fest und bezeichneten das als „völlig inkohärent“. Zudem klagten sie über den immensen Lobby-Druck, den Konzerne wie BAYER entfalteten, um den Pestizid-Plan der Regierung Obrador zu stoppen.

PROPAGANDA & MEDIEN

BAYER rettet die Welt

Mit der MONSANTO-Übernahme hat der Leverkusener Multi auch das Thema „Welthunger“ entdeckt. „Gemeinsam können wir noch mehr dazu beitragen, dass im Jahr 2025 zehn Milliarden Menschen satt werden“, verkündete Konzern-Chef Werner Baumann damals. Eine solche Mission kauften ihm aber noch nicht einmal die konservativen Zeitungen ab. Als eine „stets etwas salbungsvoll klingende Kapitalmarkt-Story für den Mega-Deal“ bezeichnete etwa die FAZ solche Bekenntnisse. Das hindert den Konzern jedoch nicht daran, die Mär wieder und wieder zu erzählen. Unlängst tat dies BAYERs Agro-Chef Liam Condon, dem der Focus dafür Platz einräumte. Unter der Überschrift „Eine Welt ohne Hunger? Das schaffen wir!“ durfte er seine Ansichten verbreiten. Aller wissenschaftlichen Expertise zum Trotz führt Condon die Mangelversorgung nicht auf ein Verteilungsproblem zurück. Ihm zufolge gibt es einfach zu wenig Nahrungsmittel, um die Menschen satt zu machen. Und da Anbau-Fläche nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, braucht es eine intensive Landwirtschaft mit innovativen Produkten, wie sie nur ein Welt-Konzern mit großen Forschungskapazitäten zu entwickeln vermag. Die Entwicklungsorganisation OXFAM nennt das den Welternährungsmythos. „Er suggeriert, dass eine höhere Produktion weniger Hunger bedeutet. Menschen hungern jedoch, weil sie extrem arm sind und sich keine Lebensmittel leisten können“, konstatiert sie. Ihr schlichtes Fazit lautet: „Jenen, die den Welternährungsmythos bemühen, geht es in erster Linie um die Profite von Agrar-Konzernen und weniger um bessere Bedingungen für Hungerleidende.“

BAYER & Co. kapern FAO

Die Vereinten Nationen und ihre Unter-Organisationen geraten immer mehr unter den Einfluss der Superreichen und der Konzerne. So ging die UN im Jahr 2000 eine Kooperation mit BAYER und 43 weiteren Multis ein. Inzwischen schlossen sich über 7.000 weitere Unternehmen diesem „Global Compact“ an. Unterdessen bestimmt Bill Gates mit seinem Spenden-Geld immer mehr die Agenda der Weltgesundheitsorganisation. Und nun öffnet sich auch noch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO den Agro-Riesen. Sie vereinbarte eine Partnerschaft mit „Crop-life International“, dem weltweit agierenden Lobby-Verband von BAYER & Co. Mehr als 350 Organisationen, darunter auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, protestierten in einem Offenen Brief scharf gegen diese Allianz. „Wir brauchen eine starke und von der Pestizid-Industrie unabhängige FAO, die sich – frei von Markt-Interessen globaler Konzerne – für sichere gesunde Ernährung und nachhaltige Anbau-Systeme zum Wohl aller Menschen einsetzt“, hielt etwa Susan Haffmans vom PESTIZID AKTIONS-NETZWERK in dem Schreiben fest. In ihrer Antwort verteidigte die FAO ihre Entscheidung. Sie versicherte zwar, ihre Unabhängigkeit als wichtiges Gut zu betrachten, betonte aber gleichwohl die Bedeutsamkeit einer Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren. Von einem „Geist der Inklusivität“ sprach Generaldirektor Qu Dongyu in diesem Zusammenhang. „Wir sehen strategische Partnerschaften mit dem Privatsektor als wichtig an, um innovative Ansätze zur Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft zu identifizieren und umzusetzen und letztlich ein besseres und verantwortungsvolleres Engagement und Verhalten zu fördern“, erklärte der Chinese. BAYER kennt er noch aus seiner Zeit als stellvertretender Landwirtschaftsminister. So nahm er im Jahr 2019 an der feierlichen Zeremonie zur Unterzeichnung eines vage bleibenden Umwelt-Pakts zwischen der Regierung und dem Leverkusener Multi teil. Und bei diesem Anlass ließ er sich es nicht nehmen zu betonen, dass China den MONSANTO-Deal noch vor den USA und Europa abgesegnet und damit signalisiert habe, wie positiv es dem Deal gegenüber eingestellt sei. Darüber hinaus versprach Qu Dongyu eine weitere Öffnung des Landes inklusive noch besserer Bedingungen für multinationale Unternehmen.

Hardy Krüger jr. in BAYER-Mission

Der Leverkusener Multi hat einen Film drehen lassen, der ihn als großen Kümmerer in Sachen „Welternährung“ zeigt. Als Überbringer der Botschaft engagierte er den Schauspieler Hardy Krüger jr. In „Wie ernähre ich mich richtig?“ reist der gelernte Koch auf der Suche nach einer Antwort kreuz und quer durch die Lande. Er spricht unter anderem mit TierzüchterInnen, WissenschaftlerInnen und LandwirtInnen, wobei er durchaus auch mal Biobauern und -bäuerinnen sein Ohr leiht. BAYER-Labore besucht er natürlich ebenfalls. Und selbstverständlich darf BAYERs Agro-Chef Liam Condon mit seinem Mantra: „Wir werden mehr Nahrungsmittel erzeugen müssen, aber wir haben nur begrenzte natürliche Ressourcen“ (s. o.) nicht fehlen, das ihm immer zur Begründung der Unabdingbarkeit einer auf Hochtechnologie basierenden, industriell betriebenen Landwirtschaft dient. Die Lage ist ernst, lautet am Ende das Fazit von Hardy Krüger jr., es gebe jedoch noch eine Chance, eine Lösung zu finden – aber natürlich nur „zusammen mit der Wirtschaft und der Politik“.

Acht Millionen für ÄrztInnen

Von den rund 57 Millionen Euro, die der BAYER-Konzern 2019 zur Absatz-Steigerung seiner Produkte ins Gesundheitswesen pumpte, erhielten ÄrztInnen ca. acht Millionen. Eine detaillierte Aufschlüsselung des Verwendungszwecks der Gelder gibt das Unternehmen nur für diejenigen MedizinerInnen an, die lieber inkognito bleiben wollen. Mit 6,5 Millionen Euro floss ein Großteil der Summe in diesen Bereich. 3,15 Millionen davon gingen für Vortrags- oder Beratungshonorare drauf; 1.549 Doctores standen dem Leverkusener Multi hier zu Diensten. Reise- und Übernachtungskosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro, die bei Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen anzufallen pflegen, übernahm der Pharma-Riese derweil für 4.756 Weißkittel.

BAYER bedenkt Fachgesellschaften

Zu den Akteuren des Gesundheitswesens, die BAYER mit hohen Summen beglückt (s. o.), gehören auch die medizinischen Fachgesellschaften nebst den von ihnen veranstalteten Kongressen und Weiterbildungen. Und wenn sich die Tätigkeiten der Organisationen auf ein Gebiet erstrecken, für das der Konzern die passende Arznei im Angebot hat, überweist er ihnen besonders viel Geld. So konnte sich die „Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit“ im Jahr 2019 über 50.000 Euro freuen – und der Pharma-Riese sicherlich bald über mehr Rezepte für seine umstrittenen Testosteron-Präparate. Die „Deutsche Gesellschaft für Urologie“ bedachte er ebenfalls. 86.000 Euro landeten bei ihr auf dem Konto. Das Marktumfeld für seine nebenwirkungsreichen Röntgen-Kontrastmittel GADOVIST, PRIMOVIST und MAGNEVIST gestaltete der Pillen-Riese durch Zuwendungen an die „Deutsche Röntgen-Gesellschaft“ (16.000 Euro) und ihren Kongress (120.000 Euro) freundlicher. Der „Kongressverein für radiologische Diagnostik“ verbuchte sogar 127.000 Euro. Der Absatz-Förderung des gentechnisch hergestellten Augen-Präparats EYLEA dienten Überweisungen an den „Bundesverband der Augenärzte“ (23.000 Euro), der „Augenärztlichen Akademie“ (16.000 Euro) und der „Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft“ (95.000 Euro) nebst Kongress (86.000 Euro). Das meiste Geld aber gab der Global Player für die Promotion seines umstrittenen Gerinnungshemmers XARELTO aus. Schecks erhielten hier unter anderem das „Online Portal Kardiologie“ (250.000 Euro) und der „Bundesverband niedergelassener Kardiologen“ (54.000 Euro). Dessen Fortbildungsforum strich dann nicht weniger als 333.000 Euro ein. Die „Deutsche Gesellschaft für Angiologie“ bekam 65.000 Euro und die „Deutsche Gesellschaft für Kardiologie“ 226.000 Euro. Deren Kongress nebst BAYER-Symposien bezuschusste der Konzern mit 53.000 Euro. Die Jahrestagung der „Gesellschaft für Thrombose und Hämostase-Forschung“ war ihm 106.000 Euro wert. Die GEBE GmbH, die im Bereich „Verhütung“ eine „Gesundheitsförderung durch aufsuchende Beratung“ betreibt, erhielt 70.000 Euro und erbrachte dafür die Gegenleistung „Logo/Nennung im Programm/Standgebühr“.

BAYER bedenkt Krankenhäuser

Auch in die Pflege der Krankenhaus-Landschaft investierte der Leverkusener Multi im Jahr 2019 viel Geld. So erhielten beispielsweise das Universitätsklinikum Aachen 36.000 Euro, das Dresdener Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 25.000 Euro, die Münsteraner Klinik und Poliklinik für allgemeine Orthopädie 18.000 Euro, das Berliner Gertrauden-Krankenhaus ebenfalls 18.000 Euro, die Berliner Charité 62.000 Euro, das Krankenhaus Martha-Maria in Halle 64.000 Euro, das Institut für Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene des Universitätsklinikums Köln 30.000 Euro, die Hautklinik der Hochschule Hannover 28.000 Euro und die Hamburger Martini-Klinik 50.000 Euro an Zuwendungen.

DRUGS & PILLS

XARELTO: Mehr Todesfälle

BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO zählt gemeinsam mit LIXIANA, PRADAXA und ELIQUIS zu den „Neuen Antikoagulanzien“ (NOAK), denen es – nicht zuletzt dank immenser Werbe-Etats – gelang, der bisherigen Standard-Therapie mit MARCUMAR (Wirkstoff: Phenprocoumon) Markt-Anteile wegzunehmen. Dabei spricht die Sicherheit eindeutig für MARCUMAR, wie auch eine Studie des „Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland“ wieder belegt. So kommt es unter Phenprocoumon seltener zu Schlaganfällen als unter NOAK. Um dreizehn Prozent sinkt die Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu XARELTO, um 52 Prozent im Vergleich zu ELIQUIS und um 93 Prozent im Vergleich zu PRADAXA. Bei den Blutungen hingegen zeigen sich die NOAK überlegen. Das Risiko reduziert sich gegenüber MARCUMAR um elf Prozent; nur XARELTO tanzt hier mit einem Gefährdungspotenzial von plus drei Prozent aus der Reihe. Als Ursache für die höhere Schlaganfall-Rate vermutet das Fachblatt arznei-telegramm eine in der Regel zu niedrige Dosierung der NOAK, sieht da aber noch Klärungsbedarf.

Kein ASPIRIN in der Schwangerschaft

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat ihre Empfehlungen bezüglich der Nutzung von ASPIRIN und anderen Schmerzmitteln in der Schwangerschaft verschärft. Bisher riet die Einrichtung dazu, die Mittel ab der 30. Woche nicht mehr zu nutzen, weil diese das Herz des Kindes schädigen können. Jetzt hält sie es für ratsam, schon ab der 20. Woche auf die Präparate zu verzichten. Sie drohen nämlich die Nierenfunktionen des Fötus zu stören und damit auch die Fruchtwasser-Produktion, was wiederum das Risiko erhöht, dass sich die Atemorgane, die Muskeln und/oder das Verdauungssystem nicht richtig entwickeln.

Kooperation mit EXSCIENTIA

Das britische Unternehmen EXSCIENTIA hat ein Verfahren entwickelt, mittels Künstlicher Intelligenz eine Vorauswahl von solchen Molekülen zu treffen, die vielleicht als Arznei-Wirkstoffe infrage kommen. BAYER will sich diese Technologie zunutze machen und hat deshalb einen Vertrag mit der Firma geschlossen. Konkret bezieht sich der Suchauftrag auf Substanzen zur Therapie von Krebs und Herz/Kreislauf-Erkrankungen. Zahlungen von bis zu 240 Millionen Euro plus Umsatz-Beteiligungen stellt der Leverkusen Multi dem Unternehmen in Aussicht, sollte es liefern können.

Neue Zulassung für LAMPIT

Die BAYER-Arznei LAMPIT (Wirkstoff: Nifurtimox) kommt schon lange zur Behandlung der Chagas-Krankheit zum Einsatz, die der Parasit „Trypanosoma cruzi“ überträgt und vor allem in Lateinamerika stark verbreitet ist. Anfang des Jahres erhielt der Leverkusener Multi in den USA nun die Zulassung für eine kinder-verträgliche Nifurtimox-Formulierung. „Kampf gegen vernachlässigte Tropen-Krankheiten Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von BAYER“, verlautete flugs aus der Konzern-Zentrale. Dabei hat der Global Player das Forschungsfeld „Tropenkrankheiten“ schon vor langer Zeit abgewickelt und setzt nur noch auf die Alt-Medikamente, die aus dieser Abteilung einst hervorgingen.

VERICIGUAT überzeugt nicht

BAYER hat in der EU und in Japan Anträge auf Genehmigung der Arznei Vericiguat gestellt, die zur Behandlung chronischer Herz-Insuffizenz bestimmt ist. Der Leverkusener Multi hat das Mittel, das in Kombination mit den gängigen Therapien zum Einsatz kommen soll, gemeinsam mit dem Unternehmen MSD entwickelt. Bei den Klinischen Prüfungen konnte es dem Pharma-Riesen zufolge überzeugen. „In der VICTORIA-Studie sank das absolute Risiko für kardio-vaskulären Tod oder Hospital-Aufenthalte aufgrund von Herz-Insuffizienz um 4,2 Ereignisse pro 100 Patienten-Jahre“, vermeldete der Konzern. Wenn also 24 bis 28 herzkranke Personen über ein Jahr lang Vericiguat bekommen, kann das Medikament eine/n von ihnen vor einem Herzinfarkt oder dem Krankenhaus verschonen. Tieferen Einblick in die Untersuchung gab der Global Player auf einem Kongress des „American College of Cardiology“. Und dieser wirkte einigermaßen ernüchternd. Als Studien-Ziel für das Präparat die Verhinderung von Todesfällen oder Klinik-Einweisungen definiert zu haben, erwies sich nämlich im Nachhinein als geschickter Schachzug, mit dem die Aktien-Gesellschaft verbarg, dass VERICIGUAT auf den weit wichtigeren der beiden Parameter – die Sterbe-Rate – keinen statistisch signifikanten Einfluss hatte. FARXIGA von ASTRA ZENECA oder ENTRESTO von NOVARTIS zeigten da bessere Resultate. Das Pharma-Portal Evaluate räumt dem BAYER-Pharmazeutikum daher Marktchancen nur im Segment der Herz-PatientInnen mit hohem Gefährdungspotenzial ein.

Kein SATIVEX-Vertrieb mehr

Im Jahr 2010 hatte BAYER in Großbritannien die Vertriebsrechte für das Cannabis-Spray SATIVEX vom Hersteller GW PHARMAZEUTICALS erworben. Nun ließ der Leverkusener Multi den Vertrag auslaufen. Das Mittel, das zur Linderung bestimmter Begleiterscheinungen der Multiplen Sklerose wie etwa Spastiken zum Einsatz kommt, hat offenbar die Profit-Erwartungen des Konzerns nicht erfüllen können.

AGRO & CHEMIE

Glyphosat schädigt Hormon-Haushalt

Glyphosat ruft zahlreiche Krankheiten hervor. So stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO das Pestizid als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. Aber auch die Nieren vermag das Mittel anzugreifen. Zunächst als Substanz zur Wasser-Enthärtung zugelassen, bindet es nämlich Kalzium, Magnesium und andere Metalle, welche die Funktion dieses Organs stören. Zudem machen zahlreiche MedizinerInnen das Total-Herbizid für Schwangerschaftskomplikationen verantwortlich, die zu Fehlgeburten führen oder Kinder mit massiven gesundheitlichen Problemen wie etwa Speiseröhren-Anomalien auf die Welt kommen lassen. Der Grund: Glyphosat wirkt auf die Retinsäure ein, die bei der Embryonal-Entwicklung eine bedeutende Rolle spielt. Und jetzt fanden die WissenschaftlerInnen Juan Monoz, Tammy Bleak und Gloria Calaf von der chilenischen Tarapacá-Universität neue Belege für hormon-ähnliche und deshalb gefährliche Effekte des Produktes. Den ForscherInnen zufolge erfüllt es acht der zehn Kriterien, die für endokrine Disruptoren (EDC) gelten. Substanzen dieser Kategorie gleichen in ihrem chemischen Aufbau Hormonen und können deshalb den menschlichen Organismus gehörig durcheinanderwirbeln mit Folgen wie Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit oder Unfruchtbarkeit.

Glyphosat-Restriktionen in Frankreich

Andere Staaten gehen viel rigoroser gegen Glyphosat vor als Deutschland. Luxemburg hat das Herbizid ganz verboten, und Frankreich schränkt den Gebrauch drastisch ein. So zog das Nachbarland bereits mehr als zwei Drittel der 190 glyphosat-haltigen Mittel aus dem Verkehr. Und LandwirtInnen, die partout nicht auf das Pestizid oder andere ähnlich schädliche Produkte verzichten wollen, müssen eine Umweltzulage zahlen. Zudem darf das von der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestufte Ackergift nur in bestimmten Mengen ausgebracht werden. Und im Oktober 2020 reduzierte die Zulassungsbehörde ANSES die erlaubten Höchstgrenzen noch einmal um 60 Prozent für Obstgärten und Ackerflächen sowie um 80 Prozent für Wein-Kulturen.

Glyphosat in höherer Konzentration

BAYER hat ein Glyphosat-Produkt mit einer neuen Formulierung auf den Markt gebracht. Das ROUNDUP POWERMAX 3 enthält eine höhere Konzentration des Wirkstoffes und kann dementsprechend noch mehr Schaden anrichten.

Glyphosat: Klöckner spielt auf Zeit

Bereits Mitte April 2018 hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ihre Strategie zur Minimierung der Verwendung glyphosat-haltiger Pestizide vorgestellt. Dazu gehörten ein Verbot der Verwendung in Privatgärten, in der Nähe von Gewässern und auf allgemein zugänglichen Flächen rund um Kindergärten, Schulen, Sportanlagen und Altenheime. Auch beabsichtigte die CDU-Politikerin, letzte Ausnahmen hinsichtlich der Glyphosat-Nutzung in Naturschutzgebieten und dort, wo ein ausreichender Artenschutz nicht gewährleistet werden kann, zu streichen. Liefern wollte sie bis 2020, doch geschehen ist bisher noch nichts. Der Reduktionsplan werde noch „erarbeitet“ und dann sei noch eine Folgenabschätzung nötig, verlautete aus dem Ministerium. Auch bei Maßnahmen zur Eindämmung des Insektensterbens kann Klöckner noch nicht Vollzug melden. Das Umweltministerium wirft der Christdemokratin deshalb Blockade-Politik vor und beschwerte sich beim Bundeskanzleramt. Die Ministerin verhindere „jedweden Fortschritt beim Insektenschutz und bei der Beschränkung von schädlichen Pflanzenschutzmitteln“, hieß es in dem Schreiben. Zur rechtlichen Umsetzung der diesbezüglichen Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag habe das Bundeslandwirtschaftsministerium „bislang Folgendes geliefert: nichts“. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) kritisierte diese Obstruktionsstrategie ebenfalls scharf. „Im Koalitionsvertrag heißt es eindeutig: ‚Wir werden mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden.’ Julia Klöckner muss das jetzt endlich umsetzen“, forderte die CBG in ihrer Presseerklärung.

Glyphosat schädigt die Darmflora

Nach einer Untersuchung von ForscherInnen der finnischen Universität Turku hat Glyphosat einen negativen Einfluss auf die Darmflora. Den WissenschaftlerInnen zufolge reduziert das Herbizid die Vielfalt der Mikroorganismen und ändert deren Zusammensetzung. Das Mittel blockiert nämlich das Enzym EPSPS, das für die den Darm besiedelnden Mikroorganismen eine wichtige Funktion erfüllt. „Wir können davon ausgehen, dass eine langfristige Exposition gegenüber Glyphosat-Rückständen zur Dominanz resistenter Stämme in der Bakteriengemeinschaft führt“, konstatieren die WissenschaftlerInnen. Auch vor einer Schwächung der Immun-Abwehr und dem Auftreten anderer Gesundheitsstörungen, die mit einer geschädigten Darmflora in Verbindung stehen, warnen sie.

Aus für Chlorothalonil

BAYER darf das Fungizid AMISTAR innerhalb der EU nicht mehr vermarkten. Nach einem Gutachten der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA können die Abbau-Produkte von dessen Wirkstoff Chlorothalonil Fische und Amphibien schädigen und die Trinkwasser-Gewinnung gefährden. Darum zog Brüssel das Ackergift aus dem Verkehr.

Viele Pestizide in Obst und Gemüse

Das „Chemisches und Veterinär-Untersuchungsamt Stuttgart (CVUA) entdeckte auch 2019 wieder viele Pestizid-Rückstände in Obst und Gemüse. 95 Prozent der insgesamt 753 Obst-Proben enthielten Ackergift-Spuren. Bei den 916 Gemüse-Proben waren es 93 Prozent. 166 davon lagen sogar über dem Grenzwert. Eigentlich hätten diese Produkte in den Supermärkten überhaupt nichts mehr zu suchen. „Ein Lebensmittel mit Rückständen über dem Rückstandshöchstgehalt ist nicht verkehrsfähig, darf also nicht verkauft werden“, hält das CVUA fest. Auch Wirkstoffe, die in BAYER-Erzeugnissen enthalten sind wie Bifenthrin, Carbendazim, Chlorthalonil, Flupyram und Tebuconazol lagen über dem Limit. In der Rangliste der Ackergifte, deren Rückstände sich am häufigsten in Tomaten, Bohnen & Co. fanden, waren Agro-Chemikalien des Leverkusener Multis ebenfalls gut vertreten. Den „besten“ Platz belegte dabei Fluopyram mit 216 positiven Befunden. Propamocarb kam auf 72, Imidacloprid auf 68, Thiacloprid auf 61, Tebuconazol auf 60, Deltametrin auf 43, Spiromesifen auf 42 und Trifloxystrobin auf 33.

Neues Herbizid auf dem Markt

BAYER hat in den USA ein neues Herbizid für Weizen-Kulturen auf den Markt gebracht. Das Mittel mit dem Produkt-Namen LUXXUR (Inhaltsstoffe: Thiencarbazone-methyl und Tribenuron-methyl) wirkt hauptsächlich gegen Wildhafer, kann dem Leverkusener Multi zufolge jedoch auch anderen Wildpflanzen das Leben schwer machen.

Herbizid in der Entwicklung

BAYER-WissenschaftlerInnen entdeckten ein Molekül, das im Labor gegenüber einigen Gräser-Arten Wirkung zeigte. Aber bis zum fertigen Produkt ist es noch ein weiter Weg; zehn Jahre kalkulieren die ForscherInnen dafür ein. In einer Parallelaktion machen sie sich jedoch schon einmal daran, Pflanzen mittels gentechnischer Verfahren eine Resistenz gegen das Antiunkraut-Mittel einzubauen. Das eröffnet nämlich die lukrative Möglichkeit, den LandwirtInnen später einmal ganze Kombi-Packs zu verkaufen. Hoffnung auf einen Ersatz für das umstrittene Glyphosat macht das Molekül dem Leverkusener Multi zufolge jedoch nicht. Es zählt nämlich im Gegensatz zu der von der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuften Substanz nicht zu den Breitband-Herbiziden, die gleich dutzende von unerwünschten Gewächsen von den Feldern fegen.

Vereinbarung mit CLAAS

BAYER hat mit dem Landmaschinen-Hersteller CLAAS eine Kooperation im Bereich der digitalen Landwirtschaft vereinbart. LandwirtInnen, die CLAAS TELEMATICS zur Erhebung von Daten nutzen, erhalten nun auch Zugriff auf die BAYER-Plattform FIELDVIEW. Das Tool des Leverkusener Multis stellt unter anderem Informationen über das Wetter, bereits bearbeitete Felder, die durchschnittliche Getreide-Feuchte sowie Ertragsberichte und Karten zur Verfügung.

PFLANZEN & SAATEN

Nährstoff-Verluste bei Tomaten

Den Markt für Gemüse-Saatgut beherrschen wenige große Konzerne. Neben BAYER gehören unter anderem LIMAGRAIN, SYNGENTA und BASF zu dem Oligopol. Bei ihren Züchtungen kommt es den Multis hauptsächlich auf hohe Erträge, längere Haltbarkeit und ein ansprechendes Äußeres an. Und genau das ist es, was ihren Erzeugnissen den Geschmack und den Nährgehalt nimmt, wie der Film „Das Saatgut-Kartell“ von Linda Bendali dokumentiert. So vermindern etwa die eingezüchteten Eigenschaften, die den Reife-Prozess von Tomaten verlangsamen, um sie auch mit langsameren und deshalb billigeren Transportmitteln zu ihrem jeweiligen Bestimmungsort bringen zu können, die Gaumenfreuden und die positiven Effekte auf die Gesundheit. Aromen sind nämlich auch Nährstoffe. So enthält etwa eine moderne Hochleistungstomate einer hybriden, also nicht für die Wiederaussaat geeigneten Art 29 Prozent weniger Magnesium als eine alte Sorte, sowie 56 Prozent weniger Polyphenole, 58 Prozent weniger Lycopin und 72 Prozent weniger Vitamin C.

GENE & KLONE

Bt-Pflanzen giftiger als erwartet

BAYER & Co. haben zahlreiche Pflanzen per Gentechnik mit Proteinen des Bacillus thuringiensis (Bt) bestückt, um diese gegen Schadinsekten zu wappnen. Auf diesem Wege ändert das Boden-Bakterium jedoch seine natürlichen Eigenschaften. So nimmt die Giftigkeit stark zu, bis zu 20 Mal höher kann sie sein. Das belegen alte Dokumente des jetzt zu BAYER gehörenden Unternehmens MONSANTO, welche die Initiative TESTBIOTECH aufgespürt hat. Die Bt-Proteine interagieren nämlich mit den Enzymen der Gewächse, in welche die GenwerkerInnen sie eingebaut haben. Bei den Genehmigungsverfahren spielte die stärkere Toxizität nie eine Rolle. Darum fordert die Organisation die EU auf, die derzeit anstehenden Anträge von BAYER und SYNGENTA für Importzulassungen von gentechnisch veränderten Soja- und Maispflanzen nicht weiter zu bearbeiten und die bisherige Prüf-Praxis einer kritischen Revision zu unterziehen.

Neue EYLEA-Tests

Die Augen-Arznei EYLEA ist nach dem Gerinnungshemmer XARELTO BAYERs erfolgreichstes Medikament. Auf einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro kam das Gentech-Präparat im Geschäftsjahr 2019. Ursprünglich nur zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – zugelassen, kamen bisher vier weitere Genehmigungen dazu. Trotzdem versucht der Konzern immer noch, das Anwendungsspektrum des Mittels mit dem Wirkstoff Aflibercept zu erweitern. So startete er im Juni 2019 eine Klinische Prüfung zum Einsatz bei Netzhaut-Schädigungen von Frühgeborenen. Und im Juni 2020 begann das Unternehmen gemeinsam mit REGENERON PHARMACEUTICS einen Test mit einer 8mg-Dosierung von Aflibercept zur Behandlung von Sehstörungen aufgrund eines diabetischen Makular-Ödems sowie einer altersbedingten feuchten Makula-Degeneration.

EYLEA-Fertigspritzen

Im April 2020 hatten die Bemühungen des BAYER-Konzerns um eine Ausweitung der Anwendungszone für seine Augen-Arznei EYLEA (s. o.) Erfolg. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA erteilte einer neuen Darreichungsform die Genehmigung. Der Leverkusener Multi darf das Mittel nun auch als Injektionslösung in einer Fertigspritze anbieten.

Bt-Baumwolle: fatale Bilanz

Im Jahr 2002 begann die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO in Indien mit der Vermarktung der Bt-Baumwolle. Einen höheren Ertrag bei einem sinkenden Insektizid-Verbrauch versprach das Unternehmen den LandwirtInnen damals. Damit wurde es allerdings nichts. Der mittels Gentechnik in die Pflanzen eingebaute Bacillus thuringiensis hielt nämlich längst nicht alle Schadinsekten von dem Gewächs ab. So stellte sich beispielsweise der Kapselbohrer recht bald auf das Toxin ein und entwickelte eine Resistenz. Auch fielen die Ernten nicht besser aus. Darum zog der Wissenschaftler Glenn Davis Stone nach 18 Jahren Bt-Baumwolle eine negative Bilanz: „Unsere Schlussfolgerung ist, dass die Hauptauswirkung der Bt-Baumwolle auf den Bauern darin besteht, dass sie die Landwirtschaft kapital-intensiver macht – und nicht in einem dauerhaften agronomischen Nutzen.“

WASSER, BODEN & LUFT

Neues Landeswasser-Gesetz in NRW

BAYER hat einen enormen Wasser-Bedarf. 2019 stieg der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr um 17 Milliarden auf 59 Milliarden Liter. Allein am Standort Leverkusen kommt der Global Player auf einen Wasser-Einsatz von 700 Millionen Litern. Obwohl die im Zuge des Klimawandels immer häufiger auftretenden Trockenheitsperioden die Ressource zu einem kostbaren Gut machen, unter anderem weil die Grundwasser-Neubildung zurückgeht, gedenkt die nordrhein-westfälische Landesregierung, Industrie und Landwirtschaft den Zugang zu erleichtern. Sie plant eine Reform des Landeswasser-Gesetzes, die vorsieht, Wasserentnahme-Rechte nicht mehr wie bisher nur befristet zu erteilen. Auch die Genehmigungspflicht für das Einleiten flüssiger Stoffe beabsichtigen Laschet & Co. aufzuheben. Eine bloße „Anzeige-Pflicht“ soll künftig reichen. Und bei der Indirekt-Einleitung von wasser-schädigenden Substanzen will Schwarz-Gelb sogar die Möglichkeit, in Einzelfällen doch noch eine Genehmigungspflicht anzuordnen, streichen.

Glyphosat in der Ostsee

WissenschaftlerInnen des Warnemünder „Leibniz-Instituts für Ostsee-Forschung“ haben Glyphosat und sein Abbau-Produkt AMPA in der Ostsee nachgewiesen. Die Glyphosat-Konzentration betrug 0,42 bis 0,49 Nanogramm pro Liter – unabhängig von der Entfernung zur Küste. Darin sehen die ForscherInnen ein Zeichen für die Stabilität des Herbizids. AMPA dagegen zersetzte sich vergleichsweise schnell. Während das Team um Marisa Wirth an Fluss-Mündungen noch Stärken von bis zu 1,47 Nanogramm maß, fand es auf dem offenen Meer oftmals keine Spuren mehr. „Diese Ergebnisse können nur als erster Fingerzeig darauf betrachtet werden, wie sich Glyphosat und AMPA im Oberflächen-Wasser des Meeres verhalten und verteilen“, so das Leibniz-Institut.

ÖKONOMIE & PROFIT

BAYER handelt mit sich selbst

Bei entsprechend optimierter Unternehmensstruktur können die Global Player sogar profitabel Handel mit sich selbst treiben. So verdiente BAYER dem neuesten Jahresabschluss zufolge 2018 durch den „konzerninternen Weiterverkauf von vier MONSANTO-Gesellschaften“ 13 Millionen Euro und 2019 durch den „innerkonzernlichen Verkauf von Anteilen an der BAYER (PROPRIETARY) LIMITED, Südafrika“ sogar 27 Millionen Euro.

Steuer-Paradies mit Außenwirkung

Auch in Deutschland gibt es Steuer-Paradiese wie z. B. Monheim. Einst warb die Stadt mit den NRW-weit niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesätzen um Unternehmen. Sie hat damit allerdings einen Unterbietungswettbewerb losgetreten, der überall die Kassen schröpft. In diesen ist auch Leverkusen eingetreten, das einst die BAYER-Tochter BAYER INTELLECTUAL PROPERTY (BIP) an Monheim verlor. Inzwischen erhebt die Kommune ebenso wie ihr Nachbar ebenfalls nur noch einen Gewerbesteuer-Satz von 250 Punkten und hat im Gegenzug Absprachen mit BAYER über Rücktransfers aus Steuer-Oasen getroffen. Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann verteidigt die Politik, BAYER & Co. zu Ansiedelungen verlockt zu haben, aber mit Verweis auf die internationale Standort-Konkurrenz weiterhin standhaft. Auf die Frage von VER.DI PUBLIK: „Profitiert Monheim davon, dass große Konzerne Einnahmen aus Lizenzen dort versteuern, wo die Gewerbesteuern besonders niedrig sind?“ antwortete Zimmermann, es sei ihm lieber, „wenn deutsche Firmen ihre Steuern in NRW zahlen als in den Niederlanden“.

STANDORTE & PRODUKTION

Neues Pestizid-Werk in Lipezk

BAYER errichtet in Russland ein neues Pestizid-Werk. Es ist Teil des Agrar-Kompetenzzentrums, welches das Saatgut-Unternehmen KWS in Lipezk aufgebaut hat. Von dieser Stadt aus, die in der für ihre ertragreichen Böden bekannten zentralen Schwarze-Erde-Region liegt, will der Leverkusener Multi vor allem den russischen Markt beliefern.

RECHT & UNBILLIG

EuGH weist Glyphosat-Klage ab

Die Hauptstadtregion Brüssel hatte im Jahr 2016 ein Glyphosat-Verbot erlassen. Durch die Ende 2017 erfolgte Zulassungsverlängerung der EU sah sie die Verordnung ausgehebelt. Deshalb focht die Gebietskörperschaft die Entscheidung gerichtlich an. Der Europäische Gerichtshof wies die Klage Anfang Dezember 2020 jedoch als unzulässig ab. Die Voraussetzung der unmittelbaren Betroffenheit sei nicht gegeben, argumentierten die RichterInnen. Die von der Hauptstadtregion geltend gemachten Zweifel am rechtlichen Bestand ihrer Glyphosat-Verordnung seien „nicht für den Nachweis geeignet, dass sie unmittelbar betroffen wäre“, so das EuGH.

Milliarden für „Essure“-Vergleich

ESSURE, BAYERs ohne Hormone auskommende Sterilisationsmittel, hat zahlreiche Nebenwirkungen. Allzu oft bleibt die Spirale nicht an dem vorgesehenen Ort, sondern wandert im Körper umher und verursacht Risse an den Wänden innerer Organe, was zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen kann. Auch Hautausschläge, Kopfschmerzen, Übelkeit und Allergien zählen zu den Gesundheitsschädigungen, über die Frauen berichten. Darum sieht sich der Leverkusener Multi mit rund 39.000 Klagen konfrontiert. Mit einem Großteil der Geschädigten schloss der Konzern im August 2020 einen Vergleich, der ihn zu einer Zahlung von 1,6 Milliarden Dollar verpflichtet. „Gleichwohl stehen wir weiterhin hinter der Sicherheit und Wirksamkeit von ESSURE“, bekundete der Pharma-Riese.

ESSURE-Nebenwirkungen verschwiegen

BAYER hat die Aufsichtsbehörden jahrelang über das gesundheitsgefährdende Potenzial der Sterilisationsspirale ESSURE getäuscht. Das geht aus firmen-internen Unterlagen hervor, die den Gerichten bei den Entschädigungsprozessen vorlagen (s. o.). Bereits unmittelbar nachdem der Leverkusener Multi im Jahr 2013 die Rechte an der Vermarktung des gesundheitsschädlichen Medizinprodukts (s. o.) von CONCEPTUS erworben hatte, warnte der damals beim Konzern für die Arznei-Sicherheit zuständige Michael Reddick vor einer Unmenge von zu erwartenden Meldungen über Risiken und Nebenwirkungen. Dies „werde sicherlich die Aufmerksamkeit der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde erwecken“, schrieb er in einer E-Mail. Darum entschied der Leverkusener Multi, die Berichte nicht an die FDA weiterzuleiten. So blieb es 2016 bei einer Verschärfung der Anwendungsbestimmungen. „Weil BAYER den Berichtspflichten nicht nachkam, war es der FDA unmöglich zu wissen, dass es strengerer Warn-Hinweise bedurfte“, konstatierte die Geschädigten-Anwältin Fidelma Fitzpatrick. Der ehemalige FDA-Mediziner David Kessler bestätigte diese Einschätzung. Wären der Behörde alle Informationen zugänglich gewesen, hätte sie härtere Maßnahmen angeordnet, so Kessler.

BAYER verliert LASSO-Prozess

Der französische Landwirt Paul François hatte im Jahr 2004 durch das MONSANTO-Ackergift LASSO (Wirkstoff: Monochlorbenzol) massive gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten. „Mein Abwehrsystem ist so geschwächt, dass jede Infektion tödlich sein kann“, sagte er einmal in einem Interview. 2007 verklagte der Bauer den Konzern deshalb und geriet damit in einen langwierigen Rechtsstreit, den der Leverkusener Multi nach dem MONSANTO-Erwerb weiterführte. Darum reiste der Pestizid-Geschädigte 2019 auch zur BAYER-Hauptversammlung nach Bonn an und konfrontierte den Vorstand dort direkt mit seiner Situation. Die Management-Riege weigerte sich aber, die Verantwortung für die Risiken und Nebenwirkungen der Agro-Chemikalie zu übernehmen. Bei französischen BAYER-Beschäftigten unterhalb der Führungsebene fand Paul François mehr Verständnis, zumindest unter der Hand. Einem Journalisten der Stuttgarter Nachrichten wusste er von einem Angestellten zu berichten, den sein Fall empörte. Man könne nur den Kopf darüber schütteln, wie sich MONSANTO mit seinen Kunden auf der halben Welt anlege. Das habe BAYER bei der Übernahme zweifellos unterschätzt, so laut Paul François dessen unter dem Siegel der Verschwiegenheit geäußerten Worte. Im Oktober 2020 bekam der Agro-Riese dafür die Rechnung präsentiert. Das höchste französische Berufungsgericht gab dem Unternehmen als Rechtsnachfolger MONSANTOs die Schuld an den Krankheiten des Landwirtes, weil es auf den LASSO-Behältnissen bzw. Beipackzetteln keine genaueren Angaben zu den Gefahren gab.

FRAG DEN STAAT vs. BfR

Anfang 2019 hatte das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ (BfR) die Initiative „FRAG DEN STAAT“ verklagt (Ticker 3/19). Die Behörde warf der Organisation vor, mit der Veröffentlichung eines BfR-Gutachtens zu Glyphosat, das diese unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz angefordert und auf ihrer Website veröffentlicht hatte, gegen das Urheberrecht verstoßen zu haben. Das 6-seitige Dokument spielt eine Schlüsselrolle im wissenschaftlichen Streit um das Pestizid. Im Jahr 2015 bewertete die „Internationale Agentur für Krebsforschung“ (IARC) der Weltgesundheitsorganisation das Breitband-Herbizid als „wahrscheinlich krebserregend“ und setzte sich damit von dem Glyphosat-Prüfbericht des „Bundesinstituts für Risiko-Bewertung“ ab. Die Politik sah Klärungsbedarf und erbat vom BfR eine Stellungnahme. Daraufhin erstellte die Behörde eine ergänzende Expertise. Die Kurzfassung dieses „Addendum I“ ging dann als Handreichung an das Bundeslandwirtschaftsministerium und enthält offenbar so brisantes Material, dass das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ dieses lieber unter Verschluss halten möchte. Aber das gestaltet sich schwierig. Nach Ansicht des Landgerichts Köln kann das Dokument keine Schutzrechte mehr beanspruchen. FRAG DEN STAAT hatte nämlich einfach an UnterstützerInnen appelliert, ebenfalls Anträge zur Einsicht in das Schriftstück nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu stellen. Das geschah 45.000 Mal, auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN beteiligte sich damals. Und damit war das Gutachten dann in der Welt. Darüber hinaus deckt die im Urheberrechtsgesetz garantierte Zitat-Freiheit das Vorgehen der AktivistInnen, befanden die RichterInnen im November 2020. „Wir haben gemeinsam ein kleines Stück Rechtsgeschichte geschrieben“, freuten sich die StaatsfragerInnen. Ein Ende der Auseinandersetzung bedeutet das jedoch noch nicht, denn das BfR will in Berufung gehen.

Neue Dicamba-Genehmigungen

Das Pestizid Dicamba, das BAYER & Co. hauptsächlich in Kombination mit ihren gen-manipulierten Pflanzen vermarkten, hat in den USA eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Zahlreiche LandwirtInnen machen das Herbizid für Ernte-Schäden verantwortlich. Es bleibt nämlich nach dem Ausbringen nicht einfach an Ort und Stelle, sondern verflüchtigt sich und treibt zu Ackerfrüchten hin, die gegen den Stoff gentechnisch nicht gewappnet sind und deshalb eingehen. Allein bei Soja war das auf einer Fläche von mehr als zwei Millionen Hektar der Fall. Darum zog ein US-amerikanischer FarmerInnen-Verband gemeinsam mit anderen Organisationen vor Gericht und bekam Anfang Juni 2020 auch Recht zugesprochen (SWB 3/20). Die RichterInnen ordneten ein sofortiges Verbot des Mittels an. Dieses unterlief jetzt jedoch die US-amerikanische Umweltbehörde EPA. Ende Oktober 2020 ließ sie BAYERs XTENDI-MAX, BASFs ENGENIA und SYNGENTAs TAVIUM PLUS unter Auflagen wieder zu. So dürfen die FarmerInnen die Produkte nun nur noch bis zu einem bestimmten Stichtag verwenden. Zudem müssen sie Dicamba vor dem Ausbringen Substanzen beimengen, welche die Pestizide auf dem Boden halten sollen, und auf größere Abstände zu anderen Feldern achten. Das CENTER FOR FOOD SAFETY hält diese Maßnahmen für ungenügend, weil es auch in den vergangenen Jahren immer wieder strengere Vorgaben zum Umgang mit Dicamba gab, die jedoch die Abdrift nicht haben verhindern können. BAYER hingegen zeigte sich nach der EPA-Entscheidung zufrieden. „Wir begrüßen die wissenschaftsbasierte Überprüfung und Zulassung von XTENDIMAX“, verlautete aus der Konzern-Zentrale.

Freispruch für ONE-A-DAY

BAYERs Vitamin-Präparate aus der „One-A-Day“-Produktreihe, denen viele Fachleute jeglichen Nutzen absprechen, beschäftigen in den USA immer wieder die Gerichte. Wegen unwahrer Behauptungen über die heilsamen Wirkungen der bunten Pillen musste der Leverkusener Multi schon Strafen in 2-stelliger Millionen-Höhe zahlen. Im letzten Jahr erfolgte erneut ein Prozess wegen Etikettenschwindels. Eine Sammelklage machte dem Pharma-Riesen das Recht streitig, auf den ONE-A-DAY-Packungen eine Stärkung des Herzens, des Immunsystems und der physischen Energie zu versprechen. Aber die RichterInnen nahmen keinen Anstoß an den Formulierungen und sprachen den Konzern frei.

Strafe für vietnamesischen Manager

China streitet mit seinen Nachbarn Taiwan, den Philippinen, Malaysia, Brunei und Vietnam um Hoheitsrechte im Südchinesischen Meer. Peking beansprucht rund 80 Prozent des fisch- und rohstoff-reichen Gebiets, durch das überdies eine wichtige internationale Handelsroute führt, für sich und grenzt es mit der sogenannten Neun-Strich-Linie ein. Ein vietnamesischer BAYER-Manager hat nun in einer firmen-internen Mail zur chinesischen Corona-Politik eine Karte des Landes mitgeschickt, welche das umstrittene Areal dem Reich der Mitte zuschlägt. Das hatte sofort juristische Konsequenzen. Ein Gericht verurteilte den Beschäftigten zur Zahlung einer Strafe von rund 1.300 Dollar. Und der Leverkusener Multi entschuldigte sich auf seiner Website für den Vorfall.

BAYER-Widerspruch gegen Befristungen

Gegen den Widerstand von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), der auch das „Bundesamt für VerbraucherInnenschutz und Lebensmittelsicherheit“ (BVL) untersteht, setzte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) bei den Genehmigungen von Pestiziden strengere Regeln durch. Seit Januar 2020 hat der Gesetzgeber die Zulassung bestimmter Agro-Chemikalien mit Auflagen zum Schutz der Biodiversität verknüpft. Wer weiterhin die Artenvielfalt gefährdende Substanzen wie etwa Glyphosat verwendet, der muss mindestens zehn Prozent seiner Felder als giftlose Ausgleichsflächen für Insekten und Vögel bereithalten. Darum hatten 2019 zahlreiche Mittel nur noch befristete Zulassungen bis zum Ende des Jahres erhalten. Dagegen legten BAYER und andere Hersteller jedoch Widerspruch beim BVL ein. Ein Unternehmen klagte sogar und erzielte einen Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg sprach den Widersprüchen der Unternehmen eine aufschiebende Wirkung zu. Darum bleibt der Gebrauch von 44 Produkten, welche das Leben von Bienen, Schmetterlingen und anderen Tieren gefährden können, vorerst erlaubt. Neben Glyphosat finden sich auf dieser Liste auch noch weitere Wirkstoffe, die in Erzeugnissen des Leverkusener Multis enthalten sind wie etwa Spirotetramat (MOVENTO OD 150) sowie Iodosulfuron, Mesosulfuron und Thiencarbazone (ATLANTIS STAR).

FORSCHUNG & LEHRE

KI-Kooperation mit ATOMWISE

Nicht nur bei der Vorauswahl von Substanzen, die vielleicht als Arznei-Wirkstoff in Frage kommen, setzt BAYER auf Künstliche Intelligenz (siehe auch DRUGS & PILLS), sondern auch bei der ersten Sichtung von Stoffen, die ein Potenzial für einen Einsatz als Agro-Chemikalien haben könnten. Bei der Suche nach Nachfolgern von Gl