Beerdigung am 5. September 2006, 12.00 Uhr

Städtischer Friedhof, Eythstr. 1 - 25, (Alboinplatz)

12105 Berlin

Statt zugedachter Blumen bitten Eltern und Lebensgefährtin um Spenden an

Dachverband der Kritischen AktionärInnen

Stadtsparkasse Köln 896 22 92

BLZ 370 501 98

Kennwort „Henry“

Ein mutiges Herz hat aufgehört zu schlagen

Henry Mathews ist gestorben

Am Sonntag, 30. Juli, starb Henry Mathews überraschend am zweiten Tag seines Urlaubs in Schweden. Gerade 40 Jahre jung wurde ein mutiger Kämpfer für eine gerechtere Welt und gegen Profitdiktatur mitten aus dem Leben gerissen. Die Trauer um diesen Verlust ist groß. Henry Mathews wirkte in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, auf nationaler und internationaler Ebene. Insbesondere verbindet sich sein Name mit dem Dachverband der Kritischen AktionärInnen. Zurück lässt er seine fassungslosen Freundinnen und Freunde, seine Angehörigen und seine Liebsten, vor allem seine Lebensgefährtin, seine Tochter und seine Eltern.

Es war 1986, da setzte Henry Mathews zusammen mit Helmut Paschlau und Axel Köhler-Schnura seine Unterschrift unter das Gründungsprotokoll eines Vereins, der die Aktionärshauptversammlungen in Deutschland verändern sollte. Im Naturfreundehaus Solingen wurde der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre aus der Taufe gehoben.

Gesellschaftspolitisch interessiert richtete der Landschaftsgärtner Henry Mathews bereits während seiner Ausbildung zunehmend sein Augenmerk auf die üblen Praktiken des Schering-Konzerns. In diesem Kontext lernte er die BUKO-Pharmakampagne und die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) kennen. Nach dem Modell des Netzwerkes der CBG hob er das SCHERING-Aktionsnetzwerk (SCHAN), einen internationalen Verbund zur kritischen Begleitung des Berliner Pharma-Multis, aus der Taufe. Mit 20 Jahren am Scheideweg, seine Karriere als Landschaftsgärtner weiter zu verfolgen oder aus der konzernkritischen Berufung einen Beruf zu machen, nahm er das Angebot an, Geschäftsführer der CBG zu werden. Parallel dazu entwickelte er eine umfangreiche journalistische Tätigkeit.

Als Anfang der 90er Jahre klar wurde, dass der Dachverband der Kritischen AktionärInnen auf rein ehrenamtlicher Basis nicht mehr zu führen ist, nahm Henry Mathews die Herausforderung eines Geschäftsführerpostens bei den Kritischen AktionärInnen an. Seitdem ist die Entwicklung des Dachverbandes von einem kleinen Verein engagierter KonzernkritikerInnen hin zu einer starken Vertretung Tausender AktionärInnen untrennbar mit seinem Namen verbunden.

Doch es blieb nie bei der Beschränkung auf die Verwaltung und Vertretung von Aktionärsrechten. Wo immer Menschenrechte, Demokratie, Ökologie und soziale Rechte in Gefahr waren, engagierte sich Henry Mathews. Besonders verbindet sich mit seinem Namen auch der Kampf gegen Nazis und Faschismus. Als Mitbegründer der Kampagne „Nie wieder!“ setzte er alles daran, das faschistische Kapitel in Form der IG FARBEN endlich zu beenden und das Restvermögen dieses Mord-Konzerns den Opfern und Hinterbliebenen zugänglich zu machen.

Henry Mathews war tatkräftig. Seine Träume einer besseren, gerechteren Welt gab er zu keiner Zeit auf, sondern verfolgte sie aktiv, konsequent und ideenreich. Er erkannte das Profitprinzip als zentrales Hemmnis und setzte den Hebel dort an. Von Jahr zu Jahr wurde er auf einer stetig wachsenden Zahl von Aktionärs-Hauptversammlungen zum Ankläger der Konzernvorstände. Er war Kommunist, zeitweilig organisiert in der PDS/Linkspartei, verpflichtet den Unterdrückten und Ausgebeuteten. Auch wenn der Dachverband der Kritischen AktionärInnen sein Hauptwirkungsfeld war, so hinterließ er Spuren in zahlreichen anderen gesellschaftlichen Feldern, sowohl national als auch international.

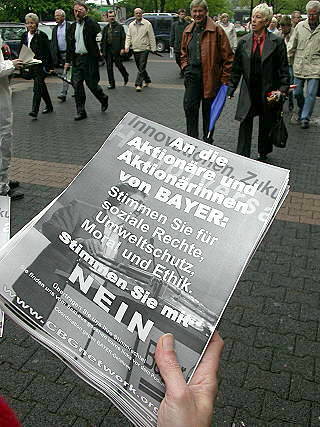

Henry Mathews war mutig. Furchtlos trat er den Mächtigen entgegen. Auf den Hauptversammlungen der Konzerne und Banken sagte er den Vorständen, die die Fäden der Welt in der Hand halten, ohne Zögern ins Gesicht, was er von ihnen hielt. Auf Pressekonferenzen, Demonstrationen, Foren und Podien unterschiedlichster Art trat er dem Unrecht des Kapitalismus entgegen. Auch die Anwesenheit Tausender durchaus nicht immer wohlgesonnener ZuhörerInnen auf den Aktionärsversammlungen machte ihn nicht im geringsten bange.

Henry Mathews war sensibel. Freundschaften rangierten an erster Stelle. Geprägt von tiefer Ehrlichkeit eckte er oft an, was er aber niemals scheute. Er war sehr unglücklich darüber, dass er viele Beziehungen nicht so pflegen und entwickeln konnte, wie sie es verdienten und er sich das wünschte. Darunter insbesondere das Verhältnis zu seiner geliebten Tochter.

Henry Mathews war ein Grenzgänger. Er vermochte es, Menschen unterschiedlichster Auffassungen und gesellschaftlicher Herkunft zusammenzubringen. Er sah stets zuerst das Menschliche und erst in zweiter Linie politische und andere Haltungen. Er hörte zu und folgte den Argumenten ohne ideologische Verbrämung. Zugleich war er streitbar, scheute keinen Konflikt und vermochte es so, gedankliche Ghettos zu überwinden und gegensätzliche Meinungen in die Diskussion zu bringen.

Am 30. Juli 2006 war Henry Mathews zusammen mit seiner Lebensgefährtin soeben in Nordschweden angekommen und hatte das gemeinsame Gepäck in einem Kanu verstaut. Vor ihm lag die in der Sonne glänzende Fläche eines Binnensees. Sieben Tage wollten sie gemeinsam die Wildnis erkunden, paddeln bis zu einem geeigneten Liegeplatz, sich für die Nacht einrichten und am nächsten Tag zu neuen Zielen aufbrechen. Nach wenigen Stunden war das Abenteuer zuende. Henry Mathews erlitt einen Herzstillstand und stürzte ins Wasser. Ein mutiges Kämpferherz hatte aufgehört zu schlagen. Wir trauern.

Die tageszeitung, 4. September 2006

Nachruf: Stachel im Fleisch der DAX-Konzerne

Er hatte in das Restaurant hoch droben im Berliner Funkturm geladen, als ich ihn das erste Mal traf. Henry Mathews wollte hoch hinaus mit seinen Kritischen Aktionären, und das ist ihm auch gelungen. Er gilt als Erfinder des Dachverbands der Kritischen Aktionäre (DKA), den er zu dem machte, was er heute ist: eine von Dividendenzahlungen unabhängige Stimme, die sich lautstark in die Vorstandspolitik der großen Konzerne einmischt.

Mathews und seinen Mitstreitern geht es keineswegs um eine Mehrung des Profits, sondern um den volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen der DAX-Unternehmen. Wer das für „links“ hält, lief beim Bürger Mathews nicht ins Abseits.

„Davids“ konzernkritisches Engagement begann im Streit mit Pharma-„Goliath“ Schering. In der Folge wurde Mathews Geschäftsführer der legendären Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) und übernahm 1993 die Leitung der Geschäftsstelle des DKA in Köln. „Henry war nicht nur ein guter Organisator und Verwalter, er war auch ein politisch denkender Mensch, der gut schreiben und sich öffentlich gut artikulieren konnte“, beschreibt ihn DKA-Vorstandskollege Paul Russmann. „In dieser Kombination findet man das selten.“ Mathews, der nebenbei im Vorstand des Bundesverbands BI Umweltschutz (BBU) für seine gute Sache schuftete, nötigte selbst Gegnern Respekt ab. Konzernchefs wie Ex-Deutsche-Bank-Boss Hilmar Kopper („Peanuts“) sollen in stiller Stunde beim Bier schon mal ein achtungsvolles Wort für den Widerpart gefunden haben.

Ihm war das nicht egal, aber vor allem freuten ihn die wachsende mediale Präsenz und das zunehmende wirtschaftspolitische Gewicht des DKA. Dies ist Mathews Dividende. Noch vor zehn Jahren wurden Kritische Aktionäre bei Aktionärsversammlungen als seltsame Spinner belächelt. Heute sind sie Teil des schrillen Machtspiels der Hauptversammlungen.

Der gebürtige Berliner hatte bereits eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner hinter sich, bevor er als Journalist bei der alternativen Stadtzeitung Klenkes in Aachen anfing. Womöglich war es der falsche Beruf, den Mathews doch bis zuletzt immer als seinen ansah, denn Unparteilichkeit war nicht sein Ding, um Gerechtigkeit ging es ihm und die verträgt Neutrales nur schwer.

Mathews, der mit 40 Jahren starb, wird morgen beerdigt. Einen Monat nach seinem Tod hat sich „sein“ Dachverband noch nicht auf die neue Situation eingestellt: „In dringenden Fällen erreichen Sie unseren Geschäftsführer Henry Mathews unter folgender Telefonnummer “, heißt es weiterhin auf dem Anrufbeantworter. (HERMANNUS PFEIFFER)

Frankfurter Rundschau, 4. August 2006

Kampf gegen Profitgier

Der Chef der Kritischen Aktionäre, Henry Mathews, ist tot

Henry Mathews, Geschäftsführer des Dachverbandes der Kritischen Aktionäre, engagierte sich für die Umwelt und für Menschenrechte. Der 40-Jährige starb im Urlaub in Schweden vermutlich an Herzversagen.

Köln - Wurden die Kritischen Aktionäre noch vor Jahren als „Spinner“ belächelt, wenn sie bei Aktionärsversammlungen auftraten, so hat sich das im Laufe der jüngeren Zeit auch dank der Arbeit von Henry Mathews geändert. Vom Kölner Büro des Dachverbandes aus vernetzte Mathews 13 Jahre lang 29 Organisationen, die Umweltverstöße und Menschenrechtsverletzungen deutscher Konzerne anprangern.

Mehr als 5000 Anleger haben ihr Stimmrecht den Kritischen Aktionären übertragen. „Die Kritischen Aktionäre sind inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden“, erklärte Paul Russmann, einer der Vorstände des Dachverbandes. Mathews habe sich mit Erfolg dafür eingesetzt, dass Kritische Aktionäre vor diesem Forum zu Wort kommen. Gerade für kleinere Mitgliedsorganisationen, sei die Unterstützung von Mathews von unschätzbarem Wert gewesen.

Auf Aktionärsversammlungen großer Konzerne ergriff er das Wort. In Zeitungsartikeln und Interviews beklagte er, dass viele Multis Menschenrechte und Umweltschutz der Profitmaximierung unterordneten.

Mit großer Bestürzung reagierte der Vorstand des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) auf die Todesnachricht. Mathews vertrat die Kritischen Aktionäre von 1995 bis 1998 im BBU-Vorstand. „Für die Umweltbewegung und insbesondere für den BBU war die faktenreiche konsequente Kapitalismuskritik und der überzeugende Internationalismus eines Henry Mathews stets ein wichtiger Orientierungspunkt“, hob BBU-Vorstandsmitglied Eduard Bernhard hervor. Mathews habe durch „fundierte Argumente Aufsichtsräte und Vorstände immer wieder ins Schwitzen und oft auch in Erklärungsnot“ gebracht habe.

Politisches Denken

Mathews übernahm 1993 die Leitung der Geschäftsstelle des Dachverbands der Kritischen Aktionäre in Köln. „Henry war nicht nur ein guter Organisator und Verwalter, er war auch ein politisch denkender Mensch, der gut schreiben und sich öffentlich gut artikulieren konnte“, so Russmann. „In dieser Kombination findet man das selten.“

Vorstandskollege Bernd Moritz schätzte die „sehr verbindliche Art“ von Mathews. „Es war immer klar, wo er stand. Trotzdem konnte er immer mit Leuten sprechen, die die unterschiedlichsten Positionen hatten.“ Der Vorstand wird am Samstag darüber beraten, wie die Arbeit des Dachverbands fortgesetzt werden soll. Markus Dufner

4. August 2006, taz NRW

Unerschütterlich kapitalismuskritisch

Deutschland im Aktienfieber, die Börse boomt - und was machen die Linken? Das fragte sich die taz vor sechs Jahren und fand die Antwort in einem ganzseitigen Porträt des „letzten Aktienfeindes“: Henry Mathews mache, was er schon immer gemacht habe: „protestieren und kritisieren“.

So ist es geblieben. Bis heute blieb der Geschäftsführer des kleinen Dachverbandes der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre ein Stachel im Fleisch der großen Konzerne.

Der Kölner war das auf den Hauptversammlungen der Republik nicht zum Schweigen zu bringende nervige Gewissen der Vorstände. Ob fehlende Umwelt- und Sozialstandards, ausbleibende Entschädigungszahlungen für Zwangsarbeiter oder Rüstungsgeschäfte - Mathews las ihnen die Leviten. Er attackierte die Lufthansa wegen ihrer Beteiligung an der Abschiebung von Flüchtlingen. Dem Adidas-Konzern attestierte er, dessen drei Streifen stünden „für Ausbeutung, für das Ausnutzen von Armut, Arbeitslosigkeit und undemokratischer Verhältnisse“. Und der Deutschen Bank bescheinigte er noch im Frühjahr dieses Jahres: „Das Unternehmen hat kein soziales Gewissen.“ Ein regelrechter Plagegeist wider die kapitalistische Profitlogik.

Dabei hatte alles mit einem Zufall begonnen. Mitte der Achtzigerjahre entdeckte der junge Mathews in einem Dritte-Welt-Laden in Westberlin ein Flugblatt der Buko-Pharmakampagne. Der aufmüpfige Abiturient hatte ein Ventil gesucht für seine Systemkritik, und nun fand er es beim Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen. Mathews engagierte sich in der Berliner Ortsgruppe. Auch im „Schering-Aktionsnetzwerk“ wurde er aktiv. Sein dabei entstandenes Buch „Schering - die Pille macht Macht“ landete vor Gericht.

Nach einer Gärtnerlehre verließ Mathews kurz vor dem Mauerfall Berlin. Ein Semester studierte er Landschaftsbau in Gießen, danach pendelte er zunächst von Job zu Job. Unter anderem betätigte er sich als Redakteur bei der Aachener Stadtzeitung Klenkes. Als freier Journalist schrieb er auch für die taz, beispielsweise über dioxinverseuchte Sportplätze in Solingen.

Als der Dachverband der Kritischen Aktionäre 1991 eine hauptamtliche Geschäftsführerstelle einrichtete, erschien Mathews als genau der richtige Mann. Die Tätigkeit wurde für ihn zur Lebensaufgabe. Anfangs hätten „die Vorstände noch versucht, unsere Themen ganz abzubügeln. Inzwischen müssen sie antworten, weil das öffentliche Interesse zu groß ist“, zog der Konzernkritiker, der auch im persönlichen Umgang nicht gerade pflegeleicht war, in seinem letzten taz-Interview im März Bilanz.

Am 30. Juli starb Henry Mathews in seinem Sommerurlaub in Schweden an einem Herzinfarkt. Er wurde nur 40 Jahre alt. Seine Stimme wird fehlen.

Pascal Beucker

04.08.06, Neues Deutschland

Nachruf auf Henry Mathews

Der Vorstand des Dachverbands der Kritischen Aktionäre ist im Alter von 40 Jahren verstorben.

„Einschüchtern lassen unsere Freunde und wir uns weder durch staatliche noch durch private Rechts-Maßnahmen, denn unser Widerstand gegen umwelt- und sozialfeindliche Machenschaften der Konzerne ist für eine demokratische Gesellschaft dringend notwendig.“ Dieses Statement ist typisch für Henry Mathews, den kritischen Aktionär und Journalisten. Auf zahllosen Hauptversammlungen großer Konzerne hat er das Wort ergriffen, in Zeitungsartikeln und Interviews hat er beklagt, dass viele Multis Menschenrechte und Umweltschutz der Profitmaximierung und dem Shareholder Value unterordnen. Nun wird man diese Stimme nicht mehr hören. Henry Mathews starb erst 40-jährig im Urlaub in Schweden bei einer Kanu-Tour. Als Todesursache wurde Herzversagen festgestellt.

Der gebürtige Berliner machte zunächst eine Ausbildung als Landschaftsgärtner und war später bei der alternativen Stadtzeitung „Klenkes“ in Aachen als Journalist tätig. Sein stark am Gerechtigkeitsgedanken orientiertes Wesen erlaubte es ihm schon damals nicht, unparteiisch zu sein, berichten Weggefährten. Mathews konzernkritisches Engagement begann bei einer Auseinandersetzung mit dem Pharma-Unternehmen Schering. In der Folge wurde er Geschäftsführer der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) und übernahm 1993 die Leitung der Geschäftsstelle des Dachverbands der Kritischen Aktionäre in Köln. „Henry war nicht nur ein guter Organisator und Verwalter, er war auch ein politischer denkender Mensch, der gut schreiben und sich öffentlich gut artikulieren konnte“, beschreibt ihn Paul Russmann, einer der Vorstandskollegen im Dachverband. „In dieser Kombination findet man das selten.“ Kollege Bernd Moritz schätzte die „sehr verbindliche Art“ von Mathews. „Es war immer klar, wo er stand. Trotzdem konnte er immer mit Leuten sprechen, die die unterschiedlichsten Positionen hatten.“

Mit großer Bestürzung reagierte der Vorstand des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) auf die Todesnachricht. In deren Vorstand hatte Mathews die Kritischen Aktionäre von 1995 bis 1998 vertreten. „Für die Umweltbewegung und insbesondere für den BBU war die faktenreiche konsequente Kapitalismuskritik und der überzeugende Internationalismus des Henry Mathews stets ein wichtiger Orientierungspunkt in der Diskussion über die eigene politische Ausrichtung“, hebt BBU-Vorstandsmitglied und Atomenergie-Kritiker Eduard Bernhard hervor. Besonders beeindruckt zeigte er sich davon, wie Mathews durch „fundierte Argumente Aufsichtsräte und Vorstände immer wieder ins Schwitzen und oft auch in Erklärungsnot“ gebracht habe. Trotzdem - oder gerade deswegen - habe sich Mathews auch den Respekt von Konzern-Chefs wie dem ehemaligen Deutsche-Bank-Boss Hilmar Kopper erworben, so Russmann.

Noch vor zehn Jahren wurden Kritische Aktionäre als „Spinner“ belächelt, wenn sie bei Aktionärsversammlungen auftraten. Das hat sich gerade auch dank der Arbeit von Henry Mathews längst verändert. „Die Kritischen Aktionäre sind inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden“, erklärt Russmann. Mathews habe sich mit Erfolg dafür eingesetzt, dass kritische Stimmen vor diesem Forum zu Wort kommen.

Gerade für kleinere der im Dachverband zusammengeschlossenen 29 Mitgliedsorganisationen war die Unterstützung von Mathews von unschätzbarem Wert. Der Vorstand will am Samstag darüber beraten, wie die Arbeit des Dachverbands fortgesetzt werden soll. „Es wird nicht möglich sein, Henry nur annähernd zu ersetzen“, sagt Vorstand Moritz.

Von Markus Dufner

PRESSEMITTEILUNG des Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V zum Tod von Henry Mathews

Die engagierte Konzernkritik verliert mit Henry Mathews einen klugen Kopf

(Bonn, 03.08.2006): Mit großer Bestürzung hat der Vorstand des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) e V. die Nachricht vom plötzlichen Tod von Henry Mathews (verstorben am 30.07.2006) vernommen. Den langjährigen Geschäftsführer und Aktivisten des Dachverbandes der Kritischen Aktionäre und den BBU mit seinen Mitgliedsinitiativen hat eine lange, intensive und erfolgreiche Mitgliedschaft und Zusammenarbeit verbunden.

Henry Mathews hat den Dachverband der Kritischen Aktionäre von 1995 bis 1998 im BBU-Vorstand vertreten und ist den Vorstandsmitgliedern durch seinen innovativen Ideenreichtum, seine aktions- und vernetzungsorientierte Vorstandsarbeit und sein mutiges Engagement in guter Erinnerung. Als Geschäftsführer des Dachverbandes der Kritischen Aktionäre hat er die Mitgliedsinitiativen des BBU immer wieder auf ökonomische, ökologische und soziale durch Konzernpolitik verursachte Missstände kompetent hingewiesen und hat ihnen Aktions- und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Besonders intensiv hat er mit dem langjährigen BBU-Vorstandsmitglied und Atomenergie-Kritiker Eduard Bernhard zusammen gearbeitet und hat dessen zahlreiche Auftritte auf Aktionärshauptversammlungen effektiv vorbereitet.

Eduard Bernhard sagt über seinen langjährigen Mitstreiter:

Ich habe für den BBU und als kritischer Einzelaktionär in den letzten 10 Jahren an zahlreichen Aktionärs-Hauptversammlungen zusammen mit Henry Mathews teilgenommen. Wir haben zusammen vor über100.000 Aktionären der deutschen Großkonzerne wie SIEMENS, E.ON, RWE, EN-BW, der Deutschen Bank, Bayer, Höhst-AG und BASF deren ökologische Versäumnisse und sozialen Ungerechtigkeiten und Fehlleistungen immer wieder aufgezeigt und damit auch in die breite Öffentlichkeit gebracht.

Durch seine fundierten Argumente brachte Henry Mathews Aufsichtsräte und Vorstände immer wieder ins Schwitzen und oft auch in Erklärungsnot. Henry Mathews und ich mussten bei den Hauptversammlungen so manche Unmutsäußerungen hinnehmen. Henry Mathews hat dies mit großer Geduld ertragen und sich nie von seinem kritischen Kurs abbringen lassen.

Dafür gebührt ihm hohe Anerkennung und Dank. Es wird kaum möglich sein, diese Ausnahme-Persönlichkeit zu ersetzen.

Für die Umweltbewegung und insbesondere für den BBU war die faktenreiche konsequente Kapitalismuskritik und der überzeugende Internationalismus eines Henry Mathews stets ein wichtiger Orientierungspunkt in der Diskussion über die eigene politische Ausrichtung.

Durch den frühen Tod von Henry Mathews wird den alternativen Bewegungen nun ein kluger Ideenspender und fähiger Koordinator fehlen. Da die politischen und ökonomischen Ursachen der von Henry Mathews kritisierten Umstände aber weiterhin unvermindert bestehen, bleibt es Aufgabe seiner zahlreichen und ihm auch persönlich eng verbundenen Mitstreiter mit verstärkten und vereinten Kräften in seinem Sinne und Andenken kontinuierlich weiter zu wirken.

Wolfgang Guhle

Geschäftsführender Vorstand des BBU e.V.

Pressemitteilung des Dachverbands Kritischer Aktionäre, 02. 08.2006

Der Vorstand des Dachverbands Kritischer Aktionäre in Köln muss den Tod seines Geschäftsführers Henry Mathews mitteilen. Mathews befand sich auf Kanufahrt in Schweden, als er am Sonntag, den 30. Juli im Alter von 40 Jahren ein Herzversagen erlitt.

Der gelernte Journalist, der seit 13 Jahren den Dachverband der Kritischen Aktionäre leitete, hatte auf zahllosen Aktionärsversammlungen Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder unterschiedlichster deutscher Firmen wegen ihrer Geschäftspolitik kritisiert. Mathews zeichnete sich durch große Vielseitigkeit aus, dies kam zum Ausdruck wenn er Rüstungsfirmen wegen ihrer Rüstungsproduktion und -exporte, Energiefirmen wegen ihrer Atomanlagen angriff, wenn er Arbeitsplatzeinsparungen anprangerte und Mitbestimmungsfragen thematisierte. Internationale Kontakte lagen ihm am Herzen und er bemühte sich mit Erfolg, jährlich Mitarbeiter deutscher Niederlassungen im Ausland hier in Aktionärsversammlungen zu Wort kommen zu lassen.

In der Vergangenheit hatte sich Mathews bei der Frage der Entschädigung von Zwangsarbeitern während des NS-Regimes über lange Zeit eingemischt und zwar noch zu Zeiten, als dies viele Politiker und Wirtschaftsvertreter mit Vehemenz zurückwiesen.

Es war Henry Mathews Verdienst, dass der Dachverband im März dieses Jahres sein 20 jähriges Bestehen feiern konnte. Er nahm nicht nur die Rolle eines Geschäftsführers ein, er war Seele und Aushängeschild des Verbandes der Kritischern Aktionäre. Der Vorstand schätzte an ihm besonders seine Vielseitigkeit und seinen brennenden Wunsch nach Veränderung hin zu einer anderen Gesellschaft, anderen Wirtschaftsformen, einer gerechteren Welt.

Seine Fähigkeit auch sehr ungleiche Partner ins Gespräch zu bringen zeichnete ihn in seiner Kompetenz zur Kommunikation aus. Gruppen aus dem Umwelt- und Sozialbereich hatten in ihm einen erfahrenen, mutigen und engagierten Ansprechpartner. Streitbar und sensibel zugleich war Henry Mathews in seinem Wesen. Der Dachverband erleidet einen harten Verlust.

Die VorstandskollegInnen

Dorothea Kerschgens, Bernd Moritz, Paul Russmann