Veröffentliche Beiträge in “SWB 01/2006”

Todesfälle durch TRASYLOL

BAYERs neuer Pharma-GAU

Nach einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie gehen von dem BAYER-Präparat TRASYLOL erhebliche Gesundheitsgefahren aus. Die lebensgefährlichen Nebenwirkungen reichen von Nierenversagen über Schlaganfälle bis zu Herzinfarkten. Peter Sawicki vom „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ schätzt die Zahl der Todesopfer allein in der Bundesrepublik auf 300 pro Jahr. In den USA bereiten AnwältInnen schon die ersten Sammelklagen vor. BAYER hingegen will von einem neuerlichen Fall „Lipobay“ nichts wissen. „TRASYLOL ist bei ordnungsgemäßer Anwendung ein sicheres und wirksames Medikament“, verlautet aus der Leverkusener Konzern-Zentrale.

Von Jan Pehrke

„Das ist eine ernste Situation“, sagt der Wissenschaftler Dennis Mangano mit Blick auf die bei 3.374 ProbandInnen zu den Risiken und Nebenwirkungen von TRASYLOL erhobenen Daten. Der Leiter der „Ischemia Research and Education Foundation“ mit Sitz in San Bruno hatte gemeinsam mit seinem Team die Wirkungsweise von blutstillenden Medikamenten bei Bypass-Operationen untersucht und im Fall von TRASYLOL ein hohes Gefährdungspotenzial ausgemacht. Das Risiko, einen Schlaganfallzu erleiden, erhöhte sich bei den PatientInnen im Vergleich zu der nicht mit Medikamenten behandelten Kontrollgruppe um 181 Prozent. Die Gefahr eines Nierenversagens verdoppelte sich ebenso wie die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt oder die Gehirnkrankheit Enzephalopathie zu bekommen. Der Verzicht auf die Arznei mit dem Wirkstoff Aprotinin bei Herz-OPs würde jährlich fast 10.000 Menschen eine Dialyse ersparen, meint Dr. Mangano und findet unmissverständliche Worte zu dem BAYER-Mittel. „Ich frage mich, warum wir weiterhin reinen Gewissens Aprotinin verschreiben sollten, wenn es sicherere Alternativen gibt“, so der Mediziner.

TRASYLOL kommt hauptsächlich bei den mit hohen Blutverlusten einhergehenden Bypass-Operationen zum Einsatz. Es wirkt blutstillend und reduziert so die benötigten Transfusionen. Offenbar schießt das BAYER-Produkt bei der Gerinnungsförderung aber allzuoft über das Ziel hinaus und verdickt das Blut so stark, dass sich Klümpchen bilden, die Venen und Arterien verstopfen und auf diese Weise Nierenversagen, Herzinfarkte oder Schlaganfälle auslösen. Bei jedem 10. Eingriff traten Komplikation auf, bei jedem 50. tödliche. Peter Sawicki vom „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ beziffert die Zahl der TRASYLOL-Toten allein in der Bundesrepublik auf 300 pro Jahr. Die HerzchirugInnen hegten gegen den Gerinnungsförderer schon lange einen Verdacht, es fehlten ihnen jedoch empirische Belege. „Wir hatten keinen guten, belastbaren Zahlen, um es zu beweisen“, sagt Dr. O. Wayne Isom vom New Yorker Presbyterian Hospital.

Auch in der Bundesrepublik häuften sich die Indizien für von TRASYLOL verursachte Gesundheitsgefährdungen. „Gerüchteweise war auch immer wieder von Komplikationen die Rede“, so Friedhelm Beyersdorf von der Universitätsklinik Freiburg gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Die unabhängige Fachzeitschrift arznei-telegramm berichtete über zwei Todesfälle bei Hüftoperationen nach allergischen Schockreaktionen auf das Medikament. Darüber hinaus listete die Publikation Nebenwirkungen wie Herzinfarkte, Thrombosen, Lungenembolien und Blutgerinnungsstörungen auf. Die Hauptwirkungen ließen hingegen zu wünschen übrig. In vielen Fällen sank die Transfusionsmenge trotz TRASYLOL nicht. Da der Wirkstoff Aprotinin aus Rinderlungen gewonnen wird, ist zudem eine Übertragung von BSE nicht ausgeschlossen. Auf der Vierer-Skaler von „sehr gefährlich“ bis „ungefährlich“ ordnet das „Paul-Ehrlich-Institut“ Rinderlungen als „mäßig infektiös“ in die Kategorie III ein. Zumindest dieses Risiko will der Leverkusener Multi künftig mindern - durch Gentechnik.

Bei Herz-OPs erachtet das arznei-telegramm den Nutzen von TRASYLOL jedoch als belegt. Weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema seien überflüssig, schreiben die Autoren. Hier dürften Mangano & Co. sie eines Besseren belehrt haben.

BAYER hingegen erweist sich - wie schon zu Beginn des LIPOBAY-Falles - als beratungsresistent. „TRASYLOL ist bei ordnungsgemäßer Anwendung ein sicheres und wirksames Medikament“, verlautet aus der Konzern-Zentrale. Der Multi weigert sich wieder einmal strikt, seine Profit-Interessen der PatientInnen-Sicherheit zu opfern. Dafür fährt das Mittel zu hohe Gewinne ein. Auf der Topseller-Liste der Pharma-Abteilung nimmt es mit einem Umsatz von 171 Millionen Euro den sechsten Rang ein - mit aufstrebender Tendenz. Seit 1959 zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen genehmigt, erteilten die US-Behörden dem Mittel 1993 die Zulassung zur Anwendung bei Herz-Operationen, die bundesdeutschen zogen 1999 nach. Momentan versucht der Pharma-Riese, die Indikation auf OPs zum Einsatz künstlicher Hüftgelenke, zur Versteifung der Wirbelsäule und zur Tumor-Behandlung auszuweiten. Allein bis zum Oktober 2005 erhöhte sich der TRASYLOL-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 164 Millionen Euro, mittelfristig rechnet BAYER mit einer Steigerung auf 500 Millionen Euro per anno. Die Marketing-Abteilung hat es verstanden, dem Präparat einen regelrechten Wundermittel-Nimbus zu verschaffen. „Vom verknacksten Großzeh bis zur Schizophrenie hat man dem Mittel schon alles zugetraut“, so der Anästhesie-Professor Wulf Dietrich zur Süddeutschen Zeitung.

Wundersam sind allerdings vor allem die TRASYLOL-Kosten. Während die von der „Ischemia Research and Education Foundation“ getesteten Konkurrenz-Arzneien mit 10 bzw. 50 Dollar pro PatientIn zu Buche schlugen, bringt es das BAYER-Produkt auf stolze 1.000 Dollar. Der Konzern rechtfertigt das nach der Devise „viel hilft viel“ mit der effektiveren Blutstillung. Den Preis für die stärkere Wirkung bestimmte jetzt die Studie von Dennis Mangano: stärkere Nebenwirkungen. Womit der Fall „TRASYLOL“ eine weitere Parallele zum Fall „LIPOBAY“ aufweist.

Diese Nebenwirkungen haben mittlerweile die Behörden in den USA, der EU und der Bundesrepublik auf den Plan gerufen. Die US-amerikanische „Food and Drug Administration“ hat eine Überprüfung der Studienergebnisse angekündigt und die MedizinerInnen aufgefordert, einstweilen sehr vorsichtig mit dem Medikament umzugehen. Das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) ist sich unterdessen „mit den anderen europäischen Arzneimittelbehörden einig, dass viele Fragen dringend geklärt werden müssen“, so der bei der Einrichtung für die Arzneimittel-Sicherheit zuständige Ulrich Hagemann. Das BfArM will es aber vorerst beim kritischen Dialog belassen. „Im Moment ist mit den vorliegenden Daten der Studie nicht die Situation gegeben, dass ein Verbot von TRASYLOL ausreichend begründet ist, meint Hagemann. Peter Sawicki hingegen tritt für Sofortmaßnahmen ein. „Ehe BAYER nicht die Sicherheit des Präparates in einer neuen Studie bewiesen hat, sollte TRASYLOL nicht mehr eingesetzt werden“, rät der Arzneiwächter. Einige Herzzentren haben derweil schon reagiert und erklärten, vorerst auf das BAYER-Produkt verzichten zu wollen.

Es herrscht also mal wieder Ausnahmezustand im Gesundheitswesen. Er ist allerdings nach den Skandalen um LIPOBAY, PPA, VIOXX und anderen Pharma-GAUs schon fast ein Normalzustand geworden und wird es auch bleiben, sofern die Politik sich nicht zu Reformen entschließt. Auf die Fragen, die zu stellen das BfArM jetzt als dringend geboten ansieht, hätte es schon im Zuge der LIPOBAY-Krise eine Antwort finden müssen. Sie hätte nur lauten können: strengere Zulassungsbedingungen und eine Kontrolle bereits auf dem Markt befindlicher Pharmazeutika, wie es die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und andere Initiativen auch verlangt hatten. Die einer Arznei-Genehmigung zugrunde liegenden klinischen Erprobungen weisen nämlich aus Kostengründen eine viel zu geringe TeilnehmerInnen-Zahl auf, um Risiken und Nebenwirkungen umfassend aufzuspüren. Noch dazu sind die ProbandInnen in der Regel handverlesen, weil die Multis ein positives Ergebnis erzielen wollen. „Es ist eine Auswahl der Gesündesten unter den Kranken - und das entspricht nicht den klinischen Erfahrungen“, kritisiert Gerd Antes, der am „Deutschen Cochrane Zentrum“ die Qualität von Arznei-Tests untersucht, in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. Aber hier haben BAYER & Co. nichts zu befürchten. Im Gegenteil: Die Politik hat sich ihren Forderungen nach „unbürokratischeren“ Verfahren gebeugt. CDU und SPD wollen laut Koalitionsvertrag das BfArM mittels Aufweichungen der Auflagen in eine „konkurrenzfähige Zulassungsagentur“ verwandeln und so die „Standort-Bedingungen“ für die Pillen-Produzenten weiter verbessern.

Der Fall „TRASYLOL“ wird sie nicht davon abhalten, zumal er keine allzu hohen Wellen geschlagen hat. Am Ausmaß der „Risiken und Nebenwirkungen“ lag das zu allerletzt. Mit geschätzten 300 Toten pro Jahr allein in der Bundesrepublik übersteigt das Gefährdungspotential des Mittels dasjenige von LIPOBAY sogar noch. Die Aufregung hält sich bislang allein aus dem Grund in Grenzen, weil das Präparat nicht den Bekanntheitsgrad des Cholesterinsenkers hat und in keinem häuslichen Medizinschrank steht. Die meisten Bypass-PatientInnen wissen vermutlich gar nicht, dass sie während ihrer Operation TRASYLOL verabreicht bekamen.

So reagierte bloß die Börse alarmiert, was sich am Tag der New England Journal of Medicine-Veröffentlichung in einem 2-prozentigen Kursverlust für die BAYER-Aktie niederschlug. Aber nicht die Zahl der Opfer hat die BörsianerInnen in Angst versetzt, sondern die Zahl möglicher Schadensersatz-Prozesse. „Noch glaube ich nicht an ein zweites LIPOBAY“, sagte etwa Ludger Mues von der SAL.-OPPENHEIM-Bank, „Aber was ist, wenn bei den US-Gerichten die ersten Klagen einlaufen?“ Sein Worst-Case-Scenario trat am 8. Februar ein, als die Rechtsanwaltskanzlei Lopez, Hodes, Restiano, Milman & Skikos die Vorbereitung einer Sammelklage bekannt gab. Vermutlich dürften aber nicht einmal schockierende Auftritte von TRASYLOL-Opfern oder deren Angehörigen vor Gericht die PolitikerInnen dazu bewegen, endlich die Verbraucherschutz-Interessen über die Profit-Interessen von BAYER & Co. zu stellen.

BAYER: weiterhin hohe Treibhausgas-Emissionen

Mogelpackung Klimaschutz

Der BAYER-Konzern untermauert sein vorgebliches Umwelt-Engagement mit seinen Anstrengungen für den Klimaschutz. Das Unternehmen habe „die Emissionen in den vergangenen 15 Jahren weltweit um über 60 Prozent reduziert“ heißt es in den Umweltberichten. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass die Senkung des CO2-Ausstoßes größtenteils auf den Verkauf einer Unternehmensbeteiligung und den gestiegenen Fremd-Bezug von Energie zurückzuführen ist. Dies schönt die Konzernbilanz, hilft aber dem Klima in keinster Weise. BAYER lenkt davon ab, dass das Unternehmen nach wie vor zu den größten Produzenten von Treibhausgasen in Deutschland gehört und wenig für realen Klimaschutz getan hat.

von Philipp Mimkes und Prof. Jürgen Rochlitz

Seit den 70er Jahren kritisieren UmweltschützerInnen die von dem BAYER-Konzern ausgehenden ökologischen Probleme. Neben den Emissionen in Luft und Wasser, der Abfall-Produktion und dem gewaltigen Verbrauch von Wasser und Energie gefährden langlebige Produkte wie PCB, Pestizide, Weichmacher und Chlororganika die Umwelt.

Um das zwischenzeitlich stark gesunkene Ansehen in der Öffentlichkeit aufzubessern, wurde der Konzern in verschiedenen Bereichen aktiv. So startete BAYER Kooperationen mit „glaubwürdigen Partnern“ wie den Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation, der UN-Umweltbehörde UNEP, Universitäten und medizinischen Einrichtungen. Der Multi wurde Mitglied in „grünen“ Unternehmerverbänden wie dem World Business Council for Sustainable Development, der Business Action for Sustainable Development oder dem Forum Nachhaltige Entwicklung. Spenden von BAYER gehen an WissenschaftlerInnen, karitative Einrichtungen, Selbsthilfegruppen und sogar Umweltverbände. Der Konzern flankiert all diese Aktivitäten mit umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit, um besonders solche Bereiche, in denen das Unternehmen in der Kritik steht, positiv zu besetzen.

Die gesamten Ausgaben für solche goodwill-Aktivitäten liegen bei einigen Millionen Euro jährlich und damit im Promillbereich des Konzerngewinns – wobei zu beachten ist, dass BAYER seine Steuerlast in den vergangenen Jahren durch „kreative Buchhaltung“ um Milliardenbeträge gedrückt hat.

Vorreiter beim Klimaschutz?

Nachdem BAYER längere Zeit bei seiner Außendarstellung die Mitwirkung im UN Global Compact in den Vordergrund rückte, wird in den Publikationen des Konzerns seit rund zwei Jahren der „nachhaltige Beitrag zum Klimaschutz“ an erster Stelle genannt. Weder im Geschäftsbericht noch auf der homepage sowie in zahlreichen Pressemitteilungen fehlt der Hinweis auf die „Vorreiterrolle bei der Reduktion der Emissionen, durch die der Konzern sowohl die nationalen als auch die internationalen Zielvorgaben bereits heute übertroffen hat“.

Präzisiert wird dies im Bayer-Nachhaltigkeitsbericht 2004 , wo es heißt: „Konzernweit wurde die direkte Emission klimarelevanter Gase seit 1990 deutlich über 60% reduziert“ – von 15,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent (1992) auf 5,4 Mio Tonnen (2003). Der CO2-Ausstoß sank von 10,1 auf 5,2 Mio Tonnen, darüber hinaus wurde die Emission klimaaktiver Gase (im wesentlichen Lachgas Distickstoffoxid oder N2O) stark reduziert. Damit habe „der Bayer-Konzern das Ziel einer 50-prozentigen Verringerung der direkten Emission von Treibhausgasen von 1990 bis zum Jahre 2010 bereits Ende 2002 übertroffen“. Die Datenerhebung sei zudem „von unabhängigen Gutachtern überprüft und attestiert worden“.

Rechentricks durch Auslagerungen

Bei genauerer Betrachtung der Daten zeigt sich jedoch, dass der Rückgang der Emissionen im wesentlichen auf drei Entwicklungen beruht, von denen nur eine tatsächlich ökologisch relevant ist:

1. Im Jahr 2001 wurde eine 50%-ige Beteiligung an der EC Erdölchemie verkauft. Die Erdölchemie hatte fast ein Viertel der Produktionsmenge des BAYER-Konzerns ausgemacht und war für einen CO2-Ausstoß von 3,1 Mio to pro Jahr verantwortlich. Diese Emissionen wurden also nicht eingespart, sondern nur umgebucht - auf das Konto des neuen Besitzers BP.

2. Der Fremdbezug von Energie ist im Berichtszeitraum stark gestiegen - während BAYER im Jahr 1992 noch 83 Prozent seines Energiebedarfs in Form von Elektrizität und Dampf selbst erzeugte, waren es zehn Jahre später nur noch 58 Prozent. Die restlichen 42 Prozent bezog der Konzern von externen Anbietern, weshalb die bei der Erzeugung anfallenden CO2-Emissionen auch nicht mehr in BAYERs Klimabilanz auftauchen.

3. Noch 1990 emittierte der Konzern jährlich rund 16.000 Tonnen des extrem klimaschädlichen Lachgases. Diese Menge konnte er bis heute um 90% reduzieren.

Nur die von Umweltschützern seit langem geforderte Reduktion des Lachgas-Ausstoßes ist also tatsächlich ökologisch hilfreich. Die Emissionen der Erdölchemie fallen weiterhin an, ebenso die der Energie-Zulieferer. Die von Unternehmens-Sprechern behauptete Verringerung der Emissionen beruht also zum größten Teil auf Umstrukturierungen und veränderter Buchhaltung - was dem Klima zwar nichts nutzt, aber die BAYER-Bilanz besser aussehen lässt.

Kritik auch von Unternehmensberatung

Sogar die – eigentlich konzernfreundlichen – Unternehmensberatungen ARTHUR D. LITTLE und DR. HARDTKE monieren die geschönte Darstellung in ihrer Beurteilung des BAYER-Nachhaltigkeitsberichts: „Zusätzlich zum Energieverbrauch werden auch die CO2-Emissionen berichtet. Allerdings ist diese Information von begrenzter Relevanz, weil Emissionen aus der Produktion extern erzeugter Energie nicht berücksichtigt werden und die berichtete Reduzierung zum Teil aus dem zunehmenden „Out-sourcing“ der eigenen Energieerzeugung resultiert.“

Erst beim näheren Hinsehen erschließt sich also, was BAYER mit dem Ausdruck „direkte Emissionen“ meint. Die für den Klimaschutz einzig relevante Größe – der CO2-Ausstoß in der gesamten Produktionskette – wird nicht angegeben und lässt sich aus den bereitgestellten Daten auch nicht ermitteln. Gegenüber der Presse wird die sprachliche Unterscheidung zwischen „Emissionen“ und „direkten Emissionen“, die den meisten LeserInnen sowieso unklar ist, denn auch häufig fallen gelassen – so spricht Unternehmenssprecher Michael Schade mehrfach von „60% reduzierten Emissionen von Treibhausgasen“ – eine bewusste Irreführung der Öffentlichkeit.

Berechnung tatsächlicher Emissionen

Der absolute Ausstoß von Klimagasen (BAYER-Werke plus Energie-Zulieferer) geht aus dem BAYER Nachhaltigkeitsbericht nicht hervor und lässt sich nur überschlagsmäßig berechnen.

Um die Entwicklung von 1990 bis 2002 näher analysieren zu können, muss zunächst eine vergleichbare Betriebsgröße betrachtet werden, denn der Verkauf des 50%-Anteils an der Erdölchemie hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Für die weitere Betrachung lösen wir daher die CO2-Emissionen der Erdölchemie aus dem Zahlenwerk heraus. Nimmt man an, dass der Klima-Ausstoß der Erdölchemie in etwa konstant bei 3,1 Mio Tonnen jährlich blieb, so verringerten sich die CO2-Emissionen des Rest-Konzerns (BAYER minus Erdölchemie) von 1990 bis 2002 von 7,0 auf 5,2 Mio Tonnen.

Für eine ernstzunehmende Darstellung müssen nun noch die Emissionen der Energie-Zulieferer addiert werden. Laut BAYER Nachhaltigkeitsbericht verdoppelte sich der Fremdbezug von Energie von 28 Petajoule 1990 auf 57 Petajoule 2002 (Strom: 25 auf 35 Petajoule, Dampf: 3 auf 22 Petajoule). Dieser Energieverbrauch lässt sich im Prinzip in eine CO2-Bilanz umrechnen, dafür müsste aber der Strommix und der Typ der Lieferkraftwerke (Kohle, Gas, Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung, etc) bekannt sein.

Im Fall relativ klimafreundlicher Erdgaskraftwerke entstehen bei der Herstellung von einem Petajoule elektrischer Energie rund 160.000 Tonnen CO2 . Selbst wenn man den stark gestiegenen Bezug von Dampf vollkommen unberücksichtigt lässt, ergibt sich somit ein Anstieg der CO2-Emissionen der Energie-Zulieferer von 4,0 Mio to (1990) auf 5,6 Mio to (2002). Addiert man diese Zahlen zu den „direkten“ Emissionen, so sieht man, dass der CO2-Ausstoß in der gesamten Zulieferkette des BAYER-Konzerns lediglich von 11,0 Millionen Tonnen (1990) auf 10,8 Millionen Tonnen (2002) fiel.

Diese Rechnung ist wegen der unzureichenden Datenbasis notwendigerweise ungenau. Sollte der von BAYER bezogene Strommix ganz ohne Kohlekraftwerke auskommen (was an den BAYER-Standorten in NRW unwahrscheinlich ist) und stattdessen vermehrt aus Kraft-Wärme-Kopplung stammen, so könnten die Zahlen etwas günstiger liegen. In jedem Fall aber verdeutlicht die Analyse, dass die tatsächliche Klimabilanz von BAYER keineswegs eine Erfolgsgeschichte ist, sondern der CO2-Ausstoß der fortgeführten Betriebsteile auf weiterhin hohem Niveau stagniert und lediglich leicht zurückgegangen ist. Dem Konzern ist vorzuhalten, dass er in seinem immerhin 140-seitigen Nachhaltigkeitsbericht die essentiellen Angaben zu seinen Energie-Zulieferern verschweigt und so eine genaue Berechnung unmöglich macht.

Emissionen bleiben auf höchstem Niveau

Dass es ehrlicher geht, macht ausgerechnet die Konkurrenz aus Ludwigshafen vor. Der größte Chemiekonzern der Welt, die BASF, emittierte 2004 mit 20,7 Mio Tonnen beinahe die doppelte Menge Kohlendioxid. Allerdings hatte es der Chemiegigant nicht nötig, seine Bilanz derart schönzurechnen wie bei BAYER geschehen - die extern bezogene Energie wurde mitberücksichtigt. Im Umweltbericht der BASF heißt es, dass „bei den energiebedingten CO2-Emissionen sowohl die direkten Emissionen der Strom- und Dampferzeugung als auch die indirekten Emissionen durch Import und Export von Strom und Dampf bilanziert werden“.

Es ist instruktiv, die Höhe der Emissionen bei BAYER und BASF mit dem gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland zu vergleichen. Dieser beträgt rund 834 Millionen Tonnen jährlich (2004), etwa ein Viertel der europäischen Emissionen. Allein die beiden größten Chemie-Konzerne sind also für knapp 4% der Klimagase in Deutschland verantwortlich, die Chemie bleibt hierzulande nach Strom- und Metallproduktion der Klimaschädiger Nr. 3. Insgesamt kommt die deutsche Industrie auf rund 550 Millionen Tonnen und nimmt in Europa den Spitzenplatz ein. Wirklicher Klimaschutz wäre nur mit einer drastischen Reduktion dieser industriellen Emissionen möglich.

Prima Klima für BAYER

BAYER versteht es trefflich, sich mit der geschönten Klimabilanz in Szene zu setzen. Der Konzern wurde kürzlich in den Climate Leadership Index aufgenommen, den „ersten weltweiten Klimaschutz-Aktienindex“. Auch in den schmucken „Nachhaltigkeits-Fonds“ Sustainability World Index und Dow Jones STOXX Sustainability Index ist der Konzern aufgrund seiner Klimabilanz registriert. Im vergangenen Dezember wurde BAYER im Zuge des Klimagipfels im kanadischen Montreal sogar mit dem „Low Carbon Leaders Award“ ausgezeichnet. Die Presse berichtete ausführlich - stets mit dem Hinweis auf die „um 60 Prozent reduzierten Klima-Emissionen“.

Auch Politik und Behörden übernehmen die Aussagen von BAYER unreflektiert. Die UN-Umweltbehörde UNEP verbreitet die Behauptung der um 60% gesunkenen Treibhausgas-Emissionen ebenso wie die NRW Landesregierung. Den Vogel abgeschossen hat Reinhard Loske, grüner MdB und Mitglied im Umweltausschuss, in einer Rede im Bundestag: „Bevor ich gerade hierher kam, habe ich einen Brief an die Bayer AG geschrieben, der in Montreal ein Preis - der „Low Carbon Leaders Award“ - verliehen wurde. Bayer wurde damit als eines der Unternehmen ausgezeichnet, die sich weltweit am meisten für den Klimaschutz einsetzen. Dazu sage ich nur: Chapeau! Weil mein Wahlkreis in Leverkusen ist, habe ich dem Unternehmen geschrieben; denn ich finde das, was Bayer in diesem Bereich tut, prima.“

Klima-Rollback der Industrie

Welchen Stellenwert die CO2-Minimierung für BAYER tatsächlich besitzt, zeigt ein internes Positionspapier des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Klimaschutz, das der Deutschen Umwelthilfe im vergangenen Dezember zugespielt wurde . Darin fordert der BDI eine Abkehr vom Kyoto-Protokoll und die Streichung verbindlicher CO2-Reduktionsziele nach US-amerikanischem Vorbild. Sogar der Ausbau von Autobahnen und Flughäfen wird vom BDI als Beitrag zum Klimaschutz bezeichnet.

Interessant ist das Strategiepapier, das nicht zur Veröffentlichung gedacht war, vor allem deshalb, weil es rund 80 Kommentare von BDI-Mitgliedern enthält. Während selbst der Stromversorger E.ON und der „Verband der Mineralölwirtschaft“ die Aufgabe des Kyoto-Prozesses als falsch bezeichnen, begrüßen BAYER und BASF die Initiative uneingeschränkt (BAYER: „Wir stimmen mit den wichtigsten Kernaussagen der Entwurfsfassung des BDI-Positionspapiers überein“; BASF: „Wir begrüßen den Entwurf, weil sich die Industrie schon sehr bald Fragen jeder neuen Bundesregierung stellen muss, aber auch die Industrie bei diesem für sie wichtigen Thema auf jede neue Bundesregierung zugehen sollte“). Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnet die Initiative der Industrie, von der sich sogar Kanzlerin Merkel explizit distanzierte, denn auch treffend als „Rauchzeichen aus der klimapolitischen Steinzeit“.

Fazit

Die BAYER AG hat einige Anstrengungen zum Klimaschutz unternommen – diese reduzieren sich aber bei genauer Betrachtung größtenteils auf die Verminderung des Lachgas-Ausstoßes. Die von BAYER publizierten Daten zu CO2-Emissionen werden unredlich präsentiert, zentrale Informationen über die Umweltauswirkungen von fremdbezogener Energie werden der Öffentlichkeit vorenthalten. Die Kernaussage eines um „60% reduzierten Ausstoßes von Klimagasen“ ist unhaltbar.

Um das Klimaziel eines bis 2050 um 80% verminderten CO2-Ausstoßes zu erreichen, muss BAYER substanzielle Schritte zur Minimierung des Energieverbrauchs einleiten. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN fordert den Konzern auf, seinen Nachhaltigkeitsbericht zu korrigieren, vollständige Daten vorzulegen und effektive Schritte für eine reale Reduzierung der CO2-Emissionen einzuleiten. Aus den sogenannten Nachhaltigkeits- und Ethik-Fonds sollte BAYER folgerichtig ausgeschlossen werden.

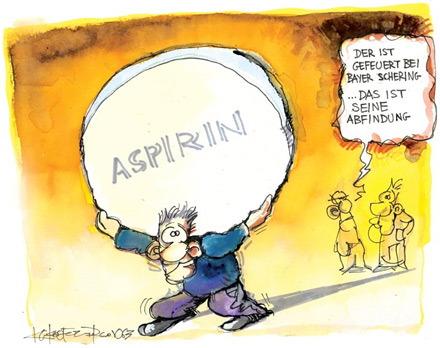

BAYER + SCHERING = - 6.000 Jobs

Pharmadeal mit Nebenwirkungen

Ende März 2006 kaufte der Leverkusener Multi den Berliner Pillen-Produzenten SCHERING für 16.3 Milliarden Euro. Und wie im Wirtschaftsleben üblich, ist das neue Pharma-Ganze weniger als die Summe seiner Teile: BAYER-Chef Werner Wenning kündigte als „Synergie-Effekt“ den Wegfall von 6.000 der 60.000 Arbeitsplätze an.

Von Jan Pehrke

Mit immer weniger Beschäftigten machen die DAX-Unternehmen immer mehr Profit. Durchschnittlich um 30 Prozent stiegen ihre Erlöse im Geschäftsjahr 2005. BAYER lag noch über 100 Prozent darüber und erhöhte den Gewinn von 0,685 Millarden auf 1,597 Millarden Euro. Da fragt sich natürlich: Wohin mit dem Geld? Der Leverkusener Multi tat es EON, LINDE und BASF nach und ging erst einmal auf Shopping-Tour. Ende März erstand er den Berliner Arznei-Hersteller SCHERING. Er überbot den ebenfalls interessierten MERCK-Konzern um 1,7 Milliarden und bekam für 16,3 Milliarden den Zuschlag. Soviel zahlte der Leverkusener Multi noch nie in seiner Firmengeschichte für eine Übernahme.

Im Zuge des LIPOBAY-Skandals hatte er zur Stärkung der angeschlagenen Pillen-Sparte schon einmal einen SCHERING-Kauf erwogen. Der Vorstand entschied sich dann aber doch für ein defensives Krisenmanagement und begann mit dem Rückbau des Gesundheitsbereiches zu einem „mittelgroßen europäischen Pharma-Unternehmen“. Mit dem neuen Deal ist diese Strategie passé. Zum Umsatz von 3,8 Milliarden mit ASPIRIN & Co. kommen jetzt noch 9,1 SCHERING-Milliarden dazu, womit die Arzneimittel-Abteilung sich zur größten innerhalb des Konzerns auswächst und BAYER von Rang 14 auf Rang 12 der Global Player in diesem Segment vorrückt.

Die Berliner machten ihr Geld als die globale Nr. 1 im Markt-Segment „Verhütungsmittel“ sowie mit den umstrittenen Hormon-Präparaten für Frauen in den Wechseljahren und hatten unter anderem Mittel zur Behandlung von Krebs, Mulipler Sklerose, Herz- und Blutkrankheiten im Angebot. Rückschläge in der Forschung hatten den Aktienkurs fallen lassen und SCHERING zu einem Übernahme-Kandidaten gemacht. Die Vorstandsetage legte als Reaktion darauf ein Kostensenkungsprogramm auf und strich 2.000 Arbeitsplätze. Aber wie so oft zahlte sich dieses Opfer für die Belegschaft nicht aus. Die Bosse verkauften schließlich doch, und Wenning als neuer Hausherr kündigte als erste Amtshandlung weitere Rationalisierungsmaßnahmen an. 6.000 der 60.000 Stellen will er streichen. MERCK hätte sich mit einem Minus von 3.000 bis 4.000 Stellen begnügt, aber die von vielen ExpertInnen als überhöht angesehenen Kosten für den Deal haben halt ihren Preis ...

Die SCHERING-Beschäftigten reagieren entsprechend. „Die Stimmung ist beschissen. Wie soll sie auch sein, wenn angekündigt wird, dass 6.000 Stellen gestrichen werden sollen“, sagte ein beim Gebäudemanagement-Mitarbeiter einem Journalisten der „Welt am Sonntag“. Für den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Norbert Deutschmann stehen die Gewinner und Verlierer ebenfalls fest. „Die Gewinner sind die Besitzer großer Aktienpakete, diejenigen, die zuletzt noch spekulativ eingestiegen sind, und die Investmentbanken. Verlierer werden erst einmal die Arbeitnehmer sein, in beiden Unternehmen“, so Deutschmann gegenüber der Berliner Zeitung. Sein BAYER-Kollege Thomas de Win stimmte dem Deal dagegen zu: „Wir begrüßen die Transaktion“. Er bezeichnet die Arbeitsplatzvernichtung zwar als „großes Problem“, bekundet aber, damit leben zu können, zumal BAYER die Abwicklung „sozialverträglich“ gestalten will. Nicht einmal das ist allerdings gesichert. In einem Interview ließ Wenning die Frage unbeantwortet, ob es zu betriebsbedingten Kündigungen komme.

Die BELEGSCHAFTSLISTE, eine alternative Gruppe innerhalb der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) im Wuppertaler BAYER-Werk enthielt sich in ihrer Presseerklärung einer eigenen Stellungnahme. Sie sondierte stattdessen die Gemütslage der Beschäftigten und machte ein Meinungsspektrum aus, das von Zustimmung bis zu Ängsten reicht. Zu denen sahen angesichts der Stellenstreichorgie auch die BELEGSCHAFTLER Anlass. Sie fürchten um das Überleben der bislang 19 Produktionsstandorte im Allgemeinen und um das Wuppertaler Pharmazentrum im Besonderen, da das Management eine Verlegung des Health-Care-Hauptsitzes nach Berlin angekündigt hat. Deshalb fordert die Liste von BAYER eine Bestandsgarantie für Wuppertal sowie die Zusage, bis Ende 2012 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten.

Die BASIS-BETRIEBSRÄTE, eine andere alternative IG-BCE-Gruppe, haben unter den Beschäftigten sowohl Optimismus als auch Besorgnis und sogar Panik ausgemacht und reihen sich in die Fraktion der Besorgten ein. Um der Belegschaft eine Möglichkeit zum Austausch und vielleicht sogar zum gemeinsamen Handeln zu bieten, haben sie MitarbeiterInnen-Treffs eingerichtet.

Die dritten im Alternativ-Bunde, die KOLLEGEN UND KOLLEGINNEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT, veröffentlichen in ihrem Flugblatt vom März 2006 keinen Artikel zum SCHERING-Thema, geben aber einem Beschäftigten Gelegenheit, seiner Verärgerung über den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Thomas de Win Ausdruck zu verleihen. „Also was macht unser oberster Interessensvertreter? Zuerst begrüßt er mit dem obersten Boss des Unternehmens dessen Absichten, um uns die Suppe auslöffeln zu lassen, die er uns eingebrockt hat. Das ist keine Interessensvertretung, sondern Co-Management, wie es im Buche steht“, ereifert sich der Mann. Dieser Kritik schließt sich eine Beschäftigte im Internet-Forum der BASIS-BETRIEBSRÄTE an. „Die Politiker Merkel und Wowereit schreien auf, weil es wieder 6.000 Arbeitsplätze mehr gibt, und was macht unser Betriebsratsvorsitzender de Win? Der jubelt mit Wenning und sagt: Wir machen weiter wie bisher und bauen sozialverträglich ab“, schreibt die Frau.

Nach Schätzungen der IG BCE plant Bayer, hierzulande „auf die nette Art“ 600 Jobs zu streichen - eine sehr optimistische Schätzung. Die vom Unternehmen angegebenen Baustellen für den Kahlschlag, Verwaltung und Forschungseinrichtungen, sind nämlich zum großen Teil in der Bundesrepublik angesiedelt und entsprechend gefährdet. Zudem will der Global Player zur Finanzierung der Übernahme seine Gesellschaften HC STARCK und WOLFF WALSRODE abstoßen. Nach Lage der Dinge werden wohl bei einem Finanzinvestoren landen, wobei kaum alle aus der Belegschaft an Bord bleiben dürften.

Diese Aussichten bewogen sogar Angela Merkel, einzugreifen. Sie ersuchte Werner Wenning um ein Gespräch und appellierte schon im Vorfeld an ihn, die „Anpassung“, wie die Bundeskanzlerin die Arbeitsplatzvernichtung nennt, doch bitte nicht zu Lasten bundesdeutscher Arbeitsplätze vorzunehmen.

Wie patriotisch oder unpatriotisch BAYER den Stellenabbau letztendlich vornimmt, dürfte allerdings nur Standort-PolitikerInnen interessieren. Auf die Beschäftigten kommen in jedem Fall harte Zeiten zu. Ihnen steht im Zuge der Fusionskonfusion ein gnadenloser Ausscheidungswettkampf bevor. Er vergiftet das Betriebsklima, lässt so die Arbeitsleistungen sinken, produziert 6.000 Überflüssige und setzt die Übriggebliebenen einem erhöhten Druck aus.

Aber die Belegschaften sind nicht die einzigen Übernahme-Verlierer. Auch die Finanzminister schauen in die Röhre, denn BAYER & Co. dürfen hierzulande steuerfrei einkaufen. „In Deutschland können als einzigem Industrie-Land der Welt alle Ausgaben (auch Schuld-Zinsen für Beteiligungen) de facto voll steuerlich abgesetzt werden“, lüften Lorenz Jarass und Gustav M. Obermair in ihrem Buch die „Geheimnisse der Unternehmenssteuern“. BAYERs Finanzabteilung hat auch schon mal durchgerechnet. Mit jährlichen Abschreibungen in Höhe von 800 Millionen bis 2016 will sie die Finanzämter düpieren. Am Stammsitz Leverkusen schreibt der Kämmerer den Multi schon seit einiger Zeit ab. Dank des Erwerbs der rezeptfreien ROCHE-Medikamente und der Landwirtschaftssparte von AVENTIS zaubert der Konzern Verlustvorträge und Ähnliches aus dem Hut und zahlt dort seit fünf Jahren kaum noch Gewerbesteuer.

Bei solchen Steuergesetzen, die überdies zu einem Gutteil hausgemacht sind - BAYERs ehemaliger Finanzchef Heribert Zitzelsberger war unter Rot-Grün als Eichels Staatssekretär so nett - musste der Konzern natürlich zugreifen. Der Multi hat auch nicht viele Wachstumsalternativen. Nirgendwo außer in China tun sich neue Absatzmärkte auf, in den Hochpreis-Pillenparadiesen Japan und Vereinigte Staaten sieht sich der Konzern politischem Druck gegenüber, und aus den eigenen Arznei-Laboren hat er auch keine Blockbuster zu erwarten. So entschloss er sich einfach, Umsatz dazuzukaufen und die Profite durch Rationalisierungsmaßnahmen zu erhöhen. Von 19 auf 25 Prozent will Wenning die Umsatzrendite bei dem neu zusammengesetzten Pharmariesen steigen sehen.

26.04.2006 - Stern

Bundesligist Bayer Leverkusen macht weiter Verluste

Hamburg (ots) - Der skandalgeplagte Erstligist Bayer 04 Leverkusen

macht weiter Verluste. Das berichtet das Hamburger Magazin stern in

seiner neuen Ausgabe. Im Geschäftsjahr 2005 schrieb die

Fußballabteilung des Pharmakonzerns Bayer AG operativ ein Minus von

knapp fünf Millionen Euro. Mit diesem Ergebnis liege die

Fußball-Firma allerdings „voll im Fünf-Jahres-Sanierungsplan“, sagte

Bayer-04-Manager Wolfgang Holzhäuser zum stern. Nach seinen Angaben

sollen spätestens mit der Saison 2007/2008 wieder schwarze Zahlen

erwirtschaftet werden.

Bayer 04 Leverkusen, gegen dessen langjährigen Manager Reiner Calmund

derzeit die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue

ermittelt, war 2003 in eine schwere Krise geraten und konnte wohl nur

durch hohe zusätzliche Finanzspritzen des Mutterkonzerns Bayer AG vor

dem finanziellen Kollaps gerettet werden. Wie Bilanzunterlagen des

Vereins zeigen, schloss die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH ihr

Geschäftsjahr 2002/2003 mit einem Verlust von gut 42 Millionen Euro

ab. Die Bankschulden lagen derzeit bei 60,6 Millionen Euro.

Erst durch eine Umschuldung der Millionenkredite innerhalb der Bayer

AG, die Vorveräußerung künftiger potenzieller Transfer-Erlöse an eine

Bayer-Tochter für 37,3 Millionen Euro, sowie die Abgabe der

Namensrechte an dem Stadion an das Pharma-Unternehmen für rund 36

Millionen Euro konnte der Fußball-Betrieb aufrecht erhalten werden

„Wir mussten von den Krediten runter, bevor die Überschuldungsfrage

sich stellte“, gibt Manager Holzhäuser heute zu. Alle

„Sondermaßnahmen zur Sanierung“, hätten rund 100 Millionen Euro

betragen.

Pro Saison zahlt der Sponsor Bayer AG ohnehin schon 25 Millionen Euro

als so genanntes Imagegeld an die Kicker-Abteilung. Dieser Zuschuss

soll auch in Zukunft bestehen bleiben.

Von Siegfried Grass, Handelsblatt

Jahrzehntelang profitierte Leverkusen davon, schließlich entpuppte sich die Monokultur als Nachteil: Die Stadt am Rhein ist abhängig vom Wohl und Wehe eines einzigen Unternehmens: des Chemiekonzerns Bayer. Wenn Bayer keine Gewerbesteuern mehr zahlt, gehen in dem einst reichen Leverkusen die Lichter aus.

HB LEVERKUSEN. „Der Leverkusener Chemiekonzern Bayer profitiert von der Globalisierung. Doch die Stadt Leverkusen bleibt lokal.“ Was der Stadtkämmerer Rainer Häusler mit prägnanten Worten formuliert, bedeutet für den Haushalt der Chemiestadt am Rhein ein Desaster. Weil die Gewerbesteuereinnahmen der einst so reichen Gemeinde seit 2001 dramatisch eingebrochen sind, kann der Stadtrat praktisch keine Beschlüsse mehr fassen, die mit Ausgaben verbunden sind. Das Zahlenwerk, das einen Etat von rund 500 Mill. Euro beschreibt, hat die Überschrift „Nothaushalt“. Statt einst 125 Mill. Euro Gewerbesteuereinnahmen muss Leverkusens Finanzwart mit 40 Mill. Euro kalkulieren. Mit über 14 Prozent Arbeitslosenquote liegt Leverkusen über dem Landesdurchschnitt.

Angesichts solcher Zahlen wirkt das Ergebnis einer Studie, wonach Leverkusen unter den produktivsten Standorten Deutschlands den zweiten Platz (nach München-Land) belegt, wie Hohn. Aber genau die dramatischen Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen der Weltunternehmen am Ort – der Bayer AG und der Bayer-Ausgliederung Lanxess AG – haben zu dem guten Platz in der Hitparade der ergiebigsten Standorte geführt. Der Abbau der Arbeitsstellen in Zahlen: 16 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sind in Leverkusen verloren gegangen. Das brachte der Rheingemeinde den wenig rühmlichen Titel „Stadt der Jobkiller“ ein.

Die meisten Stellen fielen bei Bayer weg, wenn die Betroffenen in der Regel auch mit ordentlichen Abfindungsangeboten meist komfortabel in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurden. Allerdings sind auch Firmen wie Agfa, Eumuco, Wuppermann oder Textar von der Leverkusener Bildfläche verschwunden bzw. haben kräftig Jobs gestrichen. Und noch immer verschwinden jährlich rund 2000 Jobs in der Chemiemetropole. Etwa, wenn die Deutsche Bahn ihr Ausbesserungswerk im Stadtteil Opladen dichtmacht. Verständlich, wenn dann der oberste Kassenwart im Leverkusener Rathaus beklagt, dass die Stadt im Rahmen des Solidarausgleichs an die neuen Bundesländern alleine über 100 Mill. Euro in den letzten Jahren überwiesen hat: „Wenn man dann noch liest, dass die Hälfte dieses Geldes am Bedarf vorbei läuft, dann kann man angesichts unserer eigenen Nöte schon aufgebracht sein.“

Leverkusens jahrzehntelanger Vorteil wurden binnen weniger Jahre zum folgenschweren Nachteil: die Monokultur. Bayer hat seine größte Umbauphase und seinen größten Skandal („Lipobay“) gerade hinter sich. Während wesentlich kleinere Gemeinden in der Nachbarschaft über Jahre wehmütig auf den Krösus blickten, können sie dank ihrer mittelständisch geprägten Wirtschaft heute mit ihren kontinuierlich fließenden Gewerbesteuereinnahmen kalkulieren. Leverkusen muss dagegen sparen. Gutachter des Beratungsunternehmens Kienbaum nahmen in der Stadt ohne Mittelstand – und ohne richtiger Stadtmitte – alles unter die Lupe und stellten einen umfangreichen Streich- und Sparkatalog zusammen. Die Leverkusener müssen sich von über Jahre lieb gewonnenen Einrichtungen verabschieden. Angesichts eines aktuellen Schuldenstandes von 150 Mill. Euro macht der Kämmerer keine Hoffnung auf Besserung: „Ende des Jahres werden wir wohl 200 Mill. Euro erreicht haben.“

Bayer & Co. machen Druck

Das Terminator-Comeback

Nur massive öffentliche Proteste bewogen die Agromultis im Jahr 2000 zu einem Verzicht auf die Vermarktung von Terminator-Saatgut. Ihre Strategie, LandwirtInnen mittels gentechnisch steril gemachter Pflanzen an einer Wiederaussaat zu hindern und sie so zu stetigen Neukäufen zu zwingen, scheiterte einstweilen. Nun aber erscheint Bayer & Co. die Zeit reif für „Terminator II“. Die auch von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN unterstützte Kampagne „Freie Saat statt tote Ernte“ will das Comeback vereiteln.

Von Jan Pehrke

Das 1991 vom Europäischen Patentamt in München bewilligte und neun Jahre später erweiterte Patent mit der Nummer „EP 41 2006 A 1991-02-06“ trägt den Titel „Pflanzen mit modifizierten Blüten, Samen oder Embryos“. Es spricht dem Antragsteller geistiges Eigentum an einem Gen für weibliche Sterilität zu, das unfruchtbare Samen produziert. Bei diesem „Schutzbrief“ handelt es sich nach Recherchen der Initiative „Kein Patent auf Leben“ um das erste Patent für Terminator-Saatgut. Mit dem Kauf von AVENTIS CROPSCIENCE im Jahr 2001 ging es in den Besitz von BAYER über, dem mittlerweile achtgrößten Saatgut-Konzern der Welt.

Die Entwicklung des Unfruchtbarkeitsgens bedeutete für die Agroriesen einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg, sich die Erde untertan zu machen und die sie bewirtschaftenden LandwirtInnen in ihre Abhängigkeit zu zwingen. Hatten diese über Jahrhunderte hinweg einen Teil ihrer Ernte einbehalten, um sie im Frühjahr wieder auszusäen, so verwehrte ihnen die sterile Labor-Schöpfung ein solches Vorgehen. Fortan hatten sie immer neues Saatgut zu kaufen. Einmal mehr war es den Konzernen gelungen, die agrarische Wirtschaftsweise zu unterminieren und mit ihrer eigenen kurzzuschließen. Robert Fraley, Manager des sich Mitte der 90er Jahre nach einer Geschäftskrise wieder stabilisierenden Agrar-Multis MONSANTO bekannte sich ganz offen zu dieser Strategie. „Was wir vor uns haben, ist nicht nur eine Konsolidierung von Saatgut-Unternehmen, sondern tatsächlich eine Konsolidierung der gesamten Nahrungskette“, schrieb er in der Farm Journal-Ausgabe vom Oktober 1996. Und die „European Seed Association“ als europäischer Pflanzenzüchter-Dachverband lässt auch keinen Zweifel daran, welches geschäftliche Interesse er vornehmlich verfolgt, nämlich dasjenige, den LandwirtInnen die Verfügungsgewalt über ihr Saatgut zu nehmen.

Einen wichtigen Durchbruch auf diesem Gebiet erzielte das Big Business bereits 1905 mit der Züchtung von Hybrid-Saatgut für Mais. Aus der Kreuzung einer weiblichen Linie, die unfruchtbares männliches Erbgut in sich birgt, mit einer männlichen Linie entstanden Inzucht-Produkte, die sich in der nächsten Generation wieder in die Ausgangssorten aufspalten. Von „geschlossenen Stammbäumen“ sprechen da die Agrar-IngenieurInnen. Bei einer Wiederverwendung müssen die LandwirtInnen erhebliche Ertragsverluste in Kauf nehmen. Alsdann sicherten sich die Konzerne durch Patente den privatwirtschaftlichen Zugriff auf die Natur. Nur durch Copyright-Rechte, die eine exklusive Vermarktung ermöglichen, können Pflanzen für BAYER & Co. nämlich zur Ware werden.

Den Global Players dieses Recht zu gewähren, hieß, die Ansprüche der LandwirtInnen zu beschneiden. So fiel 1991 das Landwirte-Privileg, das den Bauern und Bäuerinnen das unbeschränkte Recht über das Saatgut gewährte. Ab 1997 schließlich stand das Wiederaussäen sortengeschützter Ackerfrüchte sogar unter Strafe, sollten die LandwirtInnen keine Nachbaugebühren an die Saatgut-Firmen zahlen.

Aber all das reichte der Agrarindustrie noch nicht. Die Gewinnung von Hybrid-Saatgut gestaltete sich ihnen zu aufwändig. Die Züchter waren gezwungen, lange Reihen mit weiblichen Pflanzen neben solchen mit männlichen Pflanzen anzulegen und auf die Bestäubung zu warten. Bei der „Ernte“ mussten dann die Samen mühsam aus den weiblichen Blüten herausgeklaubt werden. Das war arbeits- und kostenintensiv, weshalb dabei nicht nur die Zulieferer von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO auf Kinderarbeit zurückgriffen (SWB 4/05). Darüber hinaus setzten besonders die FarmerInnen in der „Dritten Welt“ aus Mangel an ökonomischen Alternativen die hybriden Samen trotz magerer Ernten immer wieder aus.

Auch die Nachbau-Gebühren flossen nicht eben reichlich. Bauernschläue fand immer wieder eine Möglichkeit, sie zu umgehen und die alten Traditionen fortzusetzen. Und vor einem Bauernpolizeistaat auf dem flachen Lande schrecken die Multis dann doch zurück, zumal bereits die Lizenzzahlung für das Saatgut bei den Betroffenen unangenehme Assoziationen an längst vergangene feudale Zeiten weckten, wo die LandwirtInnen den Gutsherren noch Zehnten zu entrichten hatten.

Vor all dieser Unbill schützt die Konzerne das sterile Saatgut „ab Werk“. Die Terminatoren schließen einen Nachbau nämlich von vornherein aus. Insbesonders für die FarmerInnen der „Dritten Welt“ hat das fatale Konsequenzen. Kaum über Kapital verfügend, greifen 90 Prozent von ihnen auf Saatgut aus eigener Ernte zurück. In der Bundesrepublik tun dies nach Angaben der ARBEITSGEMEINSCHAFT BÄUERLICHE LANDWIRTSCHAFT immerhin noch 35 bis 50 Prozent. Entsprechend groß war die Empörung über die kalte Enteignung. Diese zwang die Gengiganten schließlich dazu, Abbitte zu leisten. Andernfalls hätten sie womöglich die ohnehin schon von Akzeptanz-Problemen geplagte „grüne Gentechnik“ ganz abschreiben müssen. Der freiwilligen Selbstverpflichtung zum Verzicht auf das sterile Saatgut folgte im Mai 2000 ein bindendes Gebot. Die Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen verfügte ein Moratorium, bis Klarheit über die gesundheitlichen, entwicklungs- und umweltpolitischen Implikationen der Terminator-Technologie besteht. Eine von ihr eingesetzte ExpertInnen-Kommission sollte dafür sorgen.

In den Laboren von BAYER & Co. ging die Arbeit trotz der verkündeten Abstinenz munter weiter. Die Agrar-IngenieurInnen entwickelten mit den „t-Gurts“ sogar eine neue Terminator-Generation. Sie verfügen über einen eingebauten Ein- und Ausschalter für Fruchtbarkeit, der über einen äußeren Reiz, etwa durch ein Antibiotikum, umgelegt werden kann. Auch der Leverkusener Multi hatte etwas in petto, weshalb er gemeinsam mit anderen Konzernen über ihren internationalen Saatguthersteller-Verband „International Seed Federation“ Druck machte, um eine Aufhebung des Moratoriums zu erreichen. BAYER plant nämlich, Pflanzen gentechnisch zu kleinen Chemiefabriken umzurüsten. Aus diesem Grund hat der Agroriese erst im Januar die auf diesem Gebiet arbeitende Firma ICON GENETICS aus München gekauft, die unter anderem ein Patent auf Arzneistoffe und Feinchemikalien produzierende Pflanzen hält. Und für einen kommerziellen Anbau dieser BAYER-Botanik führt an der Terminator-Technologie kein Weg vorbei, ansonsten würde der Pollenflug aus den Äckern veritable Apotheken und Chemie-Lager machen.

Perfiderweise werben die Multis bei ihrer neuerlichen Produkteinführungskampagne gerade mit diesem Sicherheitsargument. Das ist zwar Zynismus pur, hat aber Methode. Hatten die Agroriesen einst die Gentechnik als Allheilmittel gegen die Überdosis Chemie und andere Risiken und Nebenwirkungen der zuvor von ihnen eifrig betriebenen „grünen Revolution“ gepriesen, so verkaufen sie jetzt die Terminator-Technologie als Patentrezept gegen die Einkreuzungen von Gen-Pflanzen in konventionelle Sorten, eine Tatsache, die Konzerne zuvor immer heftig bestritten hatten.

Auf solch fadenscheinige Begründungen allein mochten BAYER & Co. dann auch nicht vertrauen. Sie sicherten sich stattdessen mal wieder politischen Beistand. Die erste Adresse, die mit dem Agro-Business in vielfältiger Weise verbandelte US-Regierung, stand diesmal als Ansprechpartner nicht zur Verfügung, da die Vereinigten Staaten das Biodiversitätsabkommen der Vereinten Nationen nicht mit unterzeichnet hatten und somit von den weiteren Verhandlungen ausgeschlossen waren. Aber Bush tat trotzdem alles in seiner Macht stehende und bat Kanada um Nachbarschaftshilfe. Das Land kam dem Ersuch gerne nach und legte sich mächtig ins Zeug. Schon Monate vor den UN-Konferenzen bearbeiteten seine DiplomatInnen vor allem die PolitikerInnen der „Entwicklungsländer“. Sie wedelten mit viel Geld und sicherten bei entsprechendem Wohlverhalten tatkräftige Unterstützung bei der Implementierung der Terminator-Technologie zu. Darüber hinaus gelang es Kanada, die sehr kritisch ausgefallene Risikofolgenabschätzung der UN-ForscherInnen auf das institutionelle Abstellgleis zu schieben. So blieben die Warnungen der WissenschaftlerInnen vor einer Bedrohung der Nahrungsmittelsicherheit, einem Absterben der Artenvielfalt auf den Feldern und vor dem Verschwinden traditioneller Ackerwirtschaft ebenso ungehört wie die inzwischen auch publik gewordenen beunruhigenden Hinweise von MedizinerInnen das allergene Potenzial der Terminator-Pflanzen betreffend.

Noch in diesem Jahr entscheidet sich, ob Kanada als Klassensprecher der Konzerne „Terminator II“ durchzusetzen im Stande ist, oder ob es der Kampagne „Freie Saat statt tote Ernte“ und ihren internationalen Kooperationspartnern gelingt, den Start des Sequels zu verhindern. Ein erstes Zusammentreffen auf der Biodiversitätskonferenz im spanischen Granada endete mit einem Punktsieg der Antiterminatoren. Die Konferenz empfahl eine Beibehaltung des Moratoriums, ließ den Gentech-Unternehmen mit Formulierungen wie einem „Fall zu Fall-Risikomanagement“ allerdings einige Hintertüren offen. Ob BAYER & Co. durch diese schlüpfen und sie als Lizenz für Freisetzungsversuche interpretieren können, wird vielleicht schon das nächste Meeting Ende März, spätestens aber die Vollversammlung der Unterzeichnerstaaten der Biodiversitätskonvention im Mai zeigen. Vor der „Freie Saat“-Initiative, welche die bundesdeutschen PolitikerInnen zum ersten Mal im Januar mit einer Aktion vor dem Reichstag für ihre Ziele zu gewinnen suchte, liegt also noch viel Arbeit.

Weitere Informationen: www.freie-saat.de; www.banterminator.org

AKTION & KRITIK

LAUF: BAYER soll spenden

Der BAYER-Konzern hat seinen Stammsitz Leverkusen in den letzten Jahr arg gebeutelt. Die dank kreativer Buchführung entweder gar nicht mehr oder nur noch äußerst spärlich fließenden Gewerbesteuer-Zahlungen haben die Kommune kräftig in die roten Zahlen getrieben. Dabei ließen sich schon mit nur einem Prozent des Unternehmensumsatzes die Schulden der Stadt begleichen, hat Fritz Kunkel von der linken Kommunalpartei LAUF ausgerechnet. Deshalb forderte Kunkel den Agroriesen auf, diesen kleinen Obulus zu leisten, schließlich habe sich Leverkusen an der Absicherung seiner Dhünnauer Giftmüll-Deponie beteiligt und müsse überdies für die vielen vom Pharmariesen „freigesetzten“ Beschäftigten aufkommen.

Mexiko: Pestizidfabrik schließt

Die Drecksarbeit lässt der Leverkusener Agromulti gerne von anderen erledigen, um sich der Öffentlichkeit gegenüber besser als Umweltengel verkaufen zu können. In Mexiko beispielsweise bezog der Konzern die Grundstoffe für seine Pestizidproduktion von einer Chemiefabrik, die ohne behördliche Genehmigung agierte. Entsprechend fatal wirkte sich das unternehmische Treiben auf die Gesundheit der Bevölkerung von Juchitepec de Mariano Rivapalacio aus. Fälle von Krebserkrankungen, Missbildungen der Genitalien, Magenerkrankungen, Brechreiz, Kopfschmerzen, Angstattacken nahmen im Umkreis der Fertigungsstätte exorbitant zu. Das führte zu lokalen Protesten, die - unterstützt von GREENPEACE und dem PESTICIDE ACTION NETWORK (PAN) - schließlich erfolgreich waren. Die staatlichen Stellen schlossen die Niederlassung.

Frankreich: neues Gentech-Gesetz

Die französische Regierung will der „grünen Gentechnik“ von BAYER & Co. in diesem Jahr durch ein neues Gesetz grünes Licht geben. GREENPEACE protestiert dagegen und hat die große Agrarmesse „Salon de l‚agriculture“ als Forum für den Kampagnen-Auftakt genutzt.

BAYER im französischen Parlament

Im Vorfeld der Beratungen zum neuen Gentechnik-Gesetz (s. o.) hat die französische Nationalversammlung unter dem Titel „Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung“ zu einem Meeting geladen. Dieses verlief allerdings etwas einseitig. Teilnehmen durften nämlich nur VertreterInnen von BAYER und anderen Agromultis, Umweltschutzgruppen mussten draußen bleiben. Aus Protest schrieben die Verbände einen Offenen Brief an die PolitikerInnen. „Die Parlamentarier organisieren gemeinsam mit den Gen-Multis eine Veranstaltung zu nachhaltiger Landwirtschaft, aber wie lange sollen wir noch auf eine solche Diskussion mit den Bürgern Frankreichs als Gesprächspartner warten?“, machte Christian Berdot von FRIENDS OF THE EARTH seinem Ärger Luft.

BAYER im holländischen Parlament

Immer noch schuften bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO ca. 500 Kinder; bei den für MONSANTO und SYNGENTA arbeitenden dürften es mindestens ebenso viele sein. Dieses Skandalon hat die niederländischen SozialdemokratInnen dazu bewogen, die Machthabenden im Parlament dazu aufzufordern, Druck auf die Agromultis und die PolitikerInnen ihrer Herkunftsländer auszuüben. Die holländische Regierung erklärte sich jedoch für „nicht zuständig“. Eine ähnliche Antwort ist bei der EU-Kommission zu erwarten, die auch eine Anfrage in Sachen „Kinderarbeit“ erhielt.

GAUCHO: ImkerInnen beim Minister

In Frankreich hat das inzwischen massiven Anwendungsbeschränkungen unterliegende BAYER-Pestizid GAUCHO zu einem großen Bienensterben geführt (Ticker berichtete mehrfach). Die BienenzüchterInnen hatten BAYER daraufhin verklagt. Neben einer saftigen Strafe für den Agromulti erhoffen sie sich Entschädigungen und ein definitives Verbot des Ackergiftes. Weil die Mühlen der Justiz aber allzu langsam mahlen, hat eine Delegation im Januar 2006 mit Patrice Camberou einen engen Mitarbeiter des französischen Justizministers aufgesucht. Dieser versprach, sich für eine Beschleunigung des Verfahrens einzusetzen. Aber bis Ende Februar tat sich noch nichts, weshalb die ImkerInnen sich erneut mit einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit wandten.

PAN schreibt Gabriel

Das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN) hat den Umweltminister Sigmar Gabriel und den Landwirtschaftsminister Horst Seehofer in einem Offenen Brief aufgefordert, mit der Umsetzung eines Beschlusses der AgrarministerInnen-Konferenz vom 4. März 2005 zu beginnen, der eine Reduzierung des Einsatzes der Pestizide von BAYER & Co. auf den Äckern um 15 Prozent bis 2015 vorsieht.

BAYER für Anti-Preis nominiert

Als Kontrastprogramm zum alljährlichen Davoser Klassentreffen von ManagerInnen und PolitikerInnen, an dem auch BAYER-Chef Werner Wenning teilnahm, vergeben die beiden Initiativen PRO NATURA und BERNER ERKLÄRUNG in dem idyllischen schweizer Bergort stets den „Public Eye Award“ als Antipreis. Wie schon im letzten Jahr, gehörte BAYER auch diesmal wieder zu den Kandidaten für die wenig schmeichelhafte Auszeichnung. GREENPEACE/Australien hatte den Leverkusener Agromulti nominiert, weil sein Gen-Raps auf die Felder der konventionell oder ökologisch anbauenden LandwirtInnen übergreift und ihren Ernten starke Absatzprobleme beschert. Allerdings musste der Konzern den Global Player CHEVRON an sich vorbeiziehen lassen, der für seine Kontamination des ecuadorischen Regenwaldes mit Öl den „Public Eye Award“ einstrich.

KAPITAL & ARBEIT

BAYER will 600 Millionen sparen

Auf der Bilanzpressekonferenz am 6. März 2006 verkündete BAYER-Chef Werner Wenning ein Rekordergebnis. Der Konzern erhöhte seinen Umsatz auf in der Unternehmensgeschichte einmalige 27,4 Milliarden Euro. Trotzdem gab der Vorstandsvorsitzende im gleichen Atemzug ein neues, 600 Millionen Euro schweres Kostensenkungsprogramm bekannt. Vor allem im Verwaltungsbereich will der Agromulti Arbeitsplätze vernichten.

Standortvereinbarung: BIS sorgt vor

Im Jahr 2007 läuft die „Standortsicherungsvereinbarung“ aus, die betriebsbedingte Kündigungen ausschloss. Eine Verlängerung mit einer ähnlichen Garantie dürfte ausgeschlossen sein. BAYER INDUSTRY SERVICES (BIS) rüstet sich nach Informationen des Betriebsrates Klaus Hebert-Okon, welcher innerhalb VERDIS der alternativen Gewerkschaftsgruppe BELEGSCHAFTSTEAM angehört, jedenfalls schon für Arbeitsplatzvernichtung im großen Stil. Das Management bildet bereits Rückstellungen für die beim Tabula-rasa-machen anfallenden Sozialpläne.

Das Chemie-Geschäft boomt

Bei der ersten Pressekonferenz in seiner Funktion als Präsident des „Verbandes der Chemischen Industrie“ konnte BAYER-Chef Werner Wenning mit guten Zahlen aufwarten. Die Produktion von BAYER & Co. erhöhte sich um sechs Prozent. Der Umsatz stieg um sieben Prozent, wobei sich das Umsatzwachstum gegenüber den Vorjahren sogar verdoppelte. Trotzdem vernichteten die Chemie-Unternehmen ein Prozent ihrer Arbeitsplätze. Nur noch 440.600 Beschäftigte zählt die Branche. Mit immer weniger Personalkosten erwirtschaften die Firmen also immer exorbitantere Gewinne. Für Wenning dürften sie gerne noch etwas exorbitanter sein. Er kritisierte die im Vergleich zu den USA und Großbritannien am Standort Deutschland um ein Drittel höheren Arbeitskosten und die um fünf Prozent niedrigere Umsatzrendite.

Konkurrenz unter BAYER-Standorten

Das BAYER-Management spielt die einzelnen Standorte des Konzerns systematisch untereinander aus. So hat es intern die Produktion eines Medikamentes neu ausgeschrieben. Bitterfeld und zwei weitere Niederlassungen kamen in die engere Auswahl. Wer am wenigsten Lohnkosten bietet, dürfte den Zuschlag bekommen.

Arbeitsplatzvernichtung bei LANXESS

- 1

Bei der Arbeitsplatzvernichtung liegt BAYERs Chemieabspaltung LANXESS über Plan. Wollte das Unternehmen am Standort Dormagen bis Ende 2005 eigentlich „nur“ 200 Stellen streichen, fielen bereits 303 Jobs weg. Tatorte sind hauptsächlich der Bereich „Feinchemie“ und die Produktion des Styrenics-Kunststoffes, die LANXESS fast komplett nach Spanien verlagert.

Arbeitsplatzvernichtung bei LANXESS

- 2

BAYERS Chemie-Abspaltung LANXESS hat das Geschäftsfeld „Dorlastan-Fasern“ an das japanische Unternehmen ASAHI KASEI FIBERS verkauft. Der Konzern übernimmt mit 160 Beschäftigten lediglich einen Teil der Beschäftigten. 70 weitere arbeiten für zwei Jahre auf Leihbasis für den neuen Inhaber. 41 Belegschaftsmitglieder landen in einer Transfer-Gesellschaft; ihre Chancen auf Vermittlung anderer Jobs dürfte aber ziemlich gering sein.

De Win neuer Gesamtbetriebsratschef

Der 47-jährige Thomas de Win hat den in Ruhestand gehenden Erhard Gipperich als Vorsitzender des BAYER-Gesamtbetriebsrat abgelöst.

Leverkusen zweitproduktivste Stadt

BAYER vernichtet immer mehr Jobs, verteilt die Arbeit auf immer weniger Schultern und erhöht so die Rendite. Ausbund dieser perversen ökonomischen Logik: Leverkusen nimmt in der Rangfolge der produktivsten Kommunen der Bundesrepublik den zweiten Rang ein, was vornehmlich auf das Konto des ortsansässigen Multis geht. 82.008 Euro trug im Jahr 2003 jeder in der Stadt lebende Beschäftigte durchschnittlich zum bundesdeutschen Bruttosozialprodukt bei. Diese Produktivität übertrafen nur noch die MünchnerInnen mit 115.159 Euro.

ERSTE & DRITTE WELT

Noch immer Kinderarbeit

Immer noch beschäftigen die Zulieferer von BAYERs indischer Tochtergesellschaft PROAGRO Kinder. Nach der neuesten Studie von Dr. Davuluri Venkateswarlu haben in der zurückliegenden Saatgut-Pflanzsaison 500 Minderjährige auf den Feldern gearbeitet.

Kinderarbeit: BAYER beim BMZ

Nachdem das TV-Magazin Monitor über die Kinderarbeit bei den Zulieferern von BAYERs indischer Tochtergesellschaft PROAGRO berichtet hatte, lud das „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit“ den Leverkusener Multi zu einem Gespräch vor, dem auch ein Vertreter der INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) beiwohnte. Genauere Informationen über das Treffen gelangten allerdings nicht nach draußen.

WHO warnt vor Malaria-Arznei

BAYER hat sich schon vor Jahrzehnten aus der Tropenmedizin zurückgezogen, weil die „dritte Welt“ keinen lukrativen Pharmamarkt darstellt. Erst großzügige Spenden der Bill-Gates-Stiftung und die Aussicht auf einen Image-Mehrwert brachten die BAYER-ForscherInnen wieder in die Labore zurück. Der Konzern arbeitet an einem Malaria-Medikament, das auf einer Weiterentwicklung des chinesischen Pflanzenstoffes Artemisinin beruht. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation WHO vor solchen Arzneien gewarnt. Sie rief dazu auf, den Verkauf von Artemisinin-haltigen Einzelmedikamenten zu stoppen. Da der Wirkstoff den Erreger nicht abtötet, sondern nur schwächt, befürchten die GesundheitsexpertInnen nämlich Resistenz-Bildungen.

BAYER betreibt Biopiraterie

Der Leverkusener Multi betrachtet die Natur in „Drittweltländern“ als Rohstoffreservoir für die Pharmaproduktion. Nach einer Untersuchung des US-amerikanischen „Edwards Institute“ gewann der Konzern den Wirkstoff seines Diabetes-Mittels GLUCOBAY aus einem Bakterium, das dem kenianischen Ruiru-See entstammt, und verschweigt dessen afrikanische Herkunft in der Patentschrift (siehe auch SWB 1/06).

IG FARBEN & HEUTE

BAYER im Holocaust-Museum

Der US-amerikanische Jude David Rosenberg gehört am BAYER-Standort Pittsburgh der Gruppe THE COMMITEE FOR APPROPRIATE ACKNOWLEDGEMENT an, die den Konzern immer wieder zwingt, sich mit seiner NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. So sprach der Historiker 1999 auf der BAYER-Hauptversammlung und forderte den Multi zu einer angemessenen Entschädigung seiner ehemaligen ZwangsarbeiterInnen auf. Jetzt hat die Initiative ihr umfangreiches BAYER-Archiv dem Holocaust-Museum in Washington zur Verfügung gestellt.

KONZERN & VERGANGENHEIT

BAYER-Lobbyismus unter Adenauer

Schon unter Bundeskanzler Konrad Adenauer konnte BAYER auf dem kleinen Dienstweg politisch intervenieren, wie Cerstin Gammelin und Götz Hamann in ihrem Buch „Die Strippenzieher“ enthüllen. Der damalige BAYER-Chef Ulrich Haberland gehörte nämlich dem von Adenauer ins Leben gerufenen „Kleinen Kreis“ an, einer Runde einflussreicher Industriebosse. Und der Kanzler nahm sich durchaus zu Herzen, was die Manager ihm einflüsterten. Der Ex-Chef der DEUTSCHEN BANK, der wegen seiner Machenschaften in der NS-Zeit berühmt-berüchtigte Hermann Josef Abs, erklärte jedenfalls, für ihn würden „in späteren Äußerungen, in Reden und im Parlament Ansichten und Urteile deutlich, die das Ergebnis ... solcher Aussprachen waren“.

POLITIK & EINFLUSS

Garthoff neuer DIB-Vorsitzender

Das ehemalige BAYER CROPSCIENE-Vorstandsmitglied Bernward Garthoff sitzt seit Februar 2006 innerhalb des „Verbandes der Chemischen Industrie“der „Deutschen Industrievereinigung Biotechnologie“ vor. Qualifiziert für diesen Lobbyisten-Job hat Garthoff unter anderem seine Position als Vize-Vorsitzender von „EuropaBio“.

Winnacker gratuliert Merkel

Der im BAYER-Aufsichtsrat sitzende Ernst-Ludwig Winnacker gratulierte in seiner Funktion als Präsident der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ (DFG) Angela Merkel zum Wahlsieg. „In seinem Glückwunschschreiben nennt DFG-Präsident Ernst-Ludwig Winnacker die neue Bundeskanzlerin eine Freundin der Wissenschaft, die sich für die Belange von Forschung und Entwicklung einsetze“, heißt es in der Presseerklärung des Verbandes.

Winnacker will mehr Stammzellen

Der Präsident der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ (DFG), Ernst-Ludwig Winnacker, der auch im BAYER-Aufsichtsrat sitzt, hat Bundesforschungsministerin Annette Schavan aufgefordert, das Stammzellgesetz zu liberalisieren. Bisher verbietet es die Verwendung „überzähliger Embryonen“ aus der künstlichen Befruchtung und erlaubt lediglich die Einfuhr älterer Stammzellen. Nach Meinung von Winnacker kann die Bundesrepublik aufgrund solcher Reglementierungen „nicht in der Weltliga mitspielen“. Er will auch an Stammzellen heran, die ForscherInnen nach dem Stichtag „1.1.2002“ gewonnen haben und mahnt mildere Strafen für GentechnikerInnen an, die sich über ausländische KooperationspartnerInnen Zugang zu den begehrten Zellen verschafft haben.

Zuviel Staat in China

Chinas Wirtschaft boomt. Eine Studie der DEUTSCHEN BANK prognostiziert bis 2015 für die Chemie-Industrie eine 10-prozentige Umsatz-Steigerung auf 400 Milliarden Dollar. Aber BAYER und die anderen im Land vertretenen Global Player plagen auch Sorgen. So betätigen sich die in Staatsbesitz befindlichen Chemie-Unternehmen als Aufseher über ihre ausländische Konkurrenz. Zudem ist die Zulassung von neuen Produkten mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden. Darum haben BAYER & Co. jetzt über die Europäische Handelskammer die Errichtung einer unabhängigen Regulierungsbehörde und einen Rückzug des chinesischen Staates aus dem Wirtschaftsleben gefordert.

Neues Gentechnik-Gesetz

Kaum im Amt, macht sich die rot-schwarze Koalition auch schon daran, das alte Gentechnik-Gesetz auf die Bedürfnisse von BAYER & Co. zuzuschneiden. Merkel & Co. kappen alle über die EU-Richtlinie zur Freisetzung von Genpflanzen hinausgehenden Vorschriften. Die von Rot-Grün eingeführten relativ strengen Haftungsregelungen schaffen die GroßkoalitionärInnen ab. Für Schadensfälle wollen sie einen Fonds einrichten. Aussaaten zu Forschungszwecken können BAYER & Co. künftig schnell und ohne großen bürokratischen Aufwand beantragen. Zudem hält es die Bundesregierung nicht mehr für nötig, die Öffentlichkeit unbeschränkt über Gen-GAUs in Kenntnis zu setzen. Wenn es um „wettbewerbsrelevante Informationen von Unternehmen“ geht oder Patentrechte betroffen sind, kann der Mantel des Schweigens über „Risiken und Nebenwirkungen“ geworfen werden.

BAYER spart Ökosteuer

Die strom-intensivsten Branchen wie z. B. die Chemieindustrie müssen relativ gesehen am wenigsten Ökosteuer zahlen. Nach erfolgreichen Interventionen von BAYER & Co. räumte die rot-grüne Koalition ihnen großzügige Ausnahmeregelungen ein. Nach einem Bericht zur Bilanz der Ökologischen Steuerreform belaufen sich diese Subventionen jährlich auf 5,6 Milliarden Euro.

Umweltminister bei HC STARCK

Die Einweihung einer Pilotanlage der BAYER-Tochter HC STARCK zur Produktion von angeblich „ökologisch korrekten“ keramischen Stromleitern für Brennstoffzellen fand im Beisein des bayerischen Umweltministers Dr. Werner Schnappauf statt.

Neue Arzneigesetz

Die Gesundheitsreformen kommen und gehen, aber die Profite für die Pillen-Produzenten bleiben bestehen. Im vergangenen Jahr stiegen die Arzneimittel-Kosten der Krankenkassen um 16 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro. Auch das von schwarz-rot verabschiedete Arznei-Sparpaket ändert an dem guten Geschäftsklima für BAYER & Co. nicht allzu viel. Die Pharmariesen schalteten sich schon früh in den Beratungsprozess ein und handelten ihren noch vom Koalitionsvertrag vorgesehenen Kostensenkungsbeitrag von 2 auf 1,3 Milliarden Euro herunter. De Regelung, MedizinerInnen, die zu teure Medikamente verschreiben, das Honorar zu kürzen und PatientInnen die Zuzahlung zu ersparen, wenn sie von ihrem Arzt die Verordnung einer preiswerten Arznei verlangen, dürften die Konzerne ebenso sehr verschmerzen können wie die Senkung der Festbeträge für neue oder nur scheinbar neue Medikamente. Dass diese die Unternehmen zu Preissenkungen veranlasst, bezweifeln die Krankenkassen nämlich.

PROPAGANDA & MEDIEN

Konzern-Kampagne zur WM

BAYER & Co. wollen die Fußball-WM nutzen, um mit der Kampagne „Land der Ideen“ für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu werben. Da der Leverkusener Multi die PR-Maßnahme mit einer Million Euro unterstützt, darf er auch Ideen haben. In dem Skulpturenpark mit wichtigen bundesdeutschen Erfindungen, der im Juni in Berlin eröffnet wird, bereitet deshalb auch eine überdimensionale ASPIRIN-Tablette Kopfschmerzen. Zudem kann sich das Bitterfelder Werk künftig mit dem Titel „Ort der Ideen“ schmücken, was den sachsen-anhaltinischen Wirtschaftsminister Horst Rehberger (FDP) als ersten Gratulanten auf den Plan rief.

LEVITRA-Werbung mit Jerry Hall

Unermüdlich versucht BAYER mit immer neuen Methoden, das hinter den Umsatzerwartungen zurückbleibende Potenzmittel LEVITRA an den Mann zu bringen. Jetzt hat der Konzern sich zu diesem Zweck Jerry Hall als Werbeträgerin geangelt, deren Ruhm sich einzig der Tatsache verdankt, einmal mit Mick Jagger verheiratet gewesen zu sein.

BAYER umwirbt AfroamerikanerInnen

In den USA hat BAYER die AfroamerikanerInnen als neue Zielgruppe auserkoren. Der Leverkusener Multi gehört zu den prominenten Werbepartnern eines neuen, speziell auf AfroamerikanerInnen zugeschnittenen Talkradio-Senders und präsentiert dort gleich zwei Programme.

BAYER spendet Wissenschaftsinitiative

In den USA hat BAYER der „Kansas City Science Initiative“ (KCSI) eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Die KCSI bildet LehrerInnen fort, und ihre Programme erlauben SchülerInnen und StudentInnen ein praxis-nahes, ergo konzern-nahes Lernen. Das Geld ist also gut angelegt.

Bush ehrt BAYER

Da haben sich zwei gefunden: Der US-amerikanische Präsident George W. Bush zeichnete BAYER als erstes ausländisches Unternehmen mit dem „Ron-Brown-Award for Corporate Leadership“ aus. Bush Junior erachtete es als preiswürdig, schon SchülerInnen die Naturwissenschaften, so wie BAYER sie versteht, zu vermitteln und sich so unkritischen Nachwuchs heranzuzüchten.

Ausbildungsaktivitäten ausgezeichnet

Um mehr als ein Drittel ist die Zahl der Ausbildungsplätze bei BAYER in den letzten fünfzehn Jahren zurückgegangen. Die Lehrstellen-Quote des Konzerns liegt unter den 7,1 Prozent, welche die Betriebe im Gebiet Rhein-Wupper durchschnittlich erreichen. Trotzdem überreichte Arbeitsminister Franz Müntefering dem Multi im Namen der „Initiative für Beschäftigung“ einen Preis. Er prämierte das Unternehmen für sein Starthilfe-Programm, das Jugendliche fördert, die den Einstellungstest nicht bestanden haben. Lobende Erwähnung fand auch der regionale Ausbildungsverbund. Da hätte Müntefering sich allerdings auch selbst auszeichnen können, denn der Staat ist über die Länder an der Finanzierung des Projektes beteiligt.

Der Hausarzt wirbt für LEVITRA

In der Bundesrepublik gibt es nur wenige unabhängige, nicht auf Anzeigen aus der Pharma-Branche angewiesene Medizin-Zeitschriften. Die übrigen tun alles, um BAYER & Co. ein angemessenes Werbeumfeld zu bieten. So macht Der Hausarzt unverhohlen Reklame für BAYERs Potenzmittel LEVITRA. „Trotz der Möglichkeit einer effektiven Therapie mit den modernen PDE-5-Hemmern wie Vardenafil (LEVITRA) lassen sich nur wenige Männer (<20 Prozent) behandeln“, heißt es in einem Artikel etwa. Das Blatt weiß auch warum: Die ÄrztInnen machen nicht den ersten Schritt und reden mit ihren PatientInnen über das Thema. „Dabei sind die meisten Männer dankbar für die Ansprache des Problemes“, meint Der Hausarzt zu wissen und weist zu allem Überfluss auch noch auf das LEVITRA-Portal im Internet hin. Die nächste LEVITRA-Anzeige ist der Postille also schon sicher.

BAYERs Herzgesundheitsprojekt

Der Leverkusener Multi versucht seit geraumer Zeit, sich nicht bloß als Pillendealer, sondern als Konzern mit einem umfassenderen Gesundheitsbegriff darzustellen. Deshalb startete er öffentlichkeitswirksam zusammen mit dem Herzzentrum der Kölner Universität und der deutschen Sporthochschule das Projekt „Herzgesundheit“, das mit 23 ProbandInnen den Einfluss von sportlicher Betätigung auf die Reduzierung von Risikofaktoren für Herz/Kreislauf-Erkrankungen untersuchte.

Uno und kein Ende

Der Leverkusener Multi lässt kaum einen Monat verstreichen, ohne sich prestigeträchtig als Partner der Uno ins Spiel zu bringen. Jetzt brüstet sich der Konzern damit, Erstunterzeichner der „Responsible Care Global Carta“ zu sein, die der Chemie-Weltverband ICCA bei der UN-Konferenz für Chemikalien-Management in Dubai vorstellen durfte. „Ökonomische, ökologische und soziale Ziele haben bei all unseren Aktivitäten weltweit den gleichen hohen Stellenwert“, verkündete BAYER-Vorstand Udo Oels vollmundig, ungeachtet der Arbeitsplatzvernichtung trotz steigender Profite, Biopiraterien, Pharma-GAUs, Pestizid-Pest und CO2-Schönrechnereien.

BmBF hilft BAYER waschen

Das „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ unterstützt die Greenwashing-Aktivitäten der bundesdeutschen Konzerne und hat deshalb den Aufbau einer Internet-Seite zu „nachhaltigem Investment“ finanziert, zu deren „Partnern“ auch BAYER gehört.

BAYER wieder Umweltfilm-Sponsor

Beim letzten Umweltfilm-Festival der „Pittburgh Filmmakers“ gehörte BAYER zu den Sponsoren. Nachdem die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN die VeranstalterInnen auf die diversen Umweltsünden des Konzerns aufmerksam gemacht hatte, von denen er durch das finanzielle Engagement abzulenken trachtet, versprachen die FilmemacherInnen, im nächsten Jahr ihre Kooperation mit dem Leverkusener Chemiemulti zu überdenken. Das haben sie nun getan und kamen mehrheitlich zu der Meinung, auf BAYERs Geld nicht verzichten wollen.

BAYER am Bahnhof Zoo

Das passt: Der Pillen-Dealer BAYER will künftig in Berlin am Bahnhof Zoo für seine Produkte werben. Der Konzern plant, auf dem Dach eines Hochhauses ein BAYER-Kreuz mit einem Durchmesser von elf Metern zu installieren.

DRUGS & PILLS

Tod durch CIATYL?

In einem bayerischen Altersheim verstarb im November 2005 ein 78-jähriger Mann an einer Embolie als Folge einer Thrombose, kurz nachdem sein Arzt das bisherige Medikament zur Behandlung seiner psychischen Krankheit abgesetzt und durch das BAYER-Neuroleptikum CIATYL ersetzt hatte. Da das Auslösen von Thrombosen zu den Nebenwirkungen von CIATYL zählt, führten die Angehörigen des Mannes seinen Tod auf das Mittel zurück und verklagten BAYER. Das Präparat mit dem Wirkstoff Zuclopenthixoldec ist seit längerem umstritten. Nach einer Studie, welche die Archives of Internal Medicine dokumentierten (2004; 164: 1293-1297) erhöht die Verordnung von Antipsychotika wie HALDOL, EUNERPAN oder eben CIATYL das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, stark. Zudem berichten PatientInnen über Ohnmachtsanfälle und Atemkrämpfe nach Einnahme der Arznei.

ASPIRIN-Studie gefälscht

BAYER preist ASPIRIN gern als Tausendsassa an. In mindestens einer Beziehung muss der Pharmariese damit aber in Zukunft vorsichtiger sein. Eine regelmäßige Einnahme des Schmerzmittels reduziert nicht die Wahrscheinlichkeit, an Mundhöhlenkrebs zu erkranken. Der norwegische Mediziner Jon Sudbo hatte das behauptet und entsprechende Untersuchungsergebnisse in renommierten Fachblättern wie The Lancet veröffentlicht. Er berief sich dabei auf statistisches Material von 123.234 Menschen aus den Jahren 1974 bis 1995, das er der Datenbank „Conor“ entnommen haben wollte. Leider existierte diese Datenbank aber erst seit 1994, wie ein Kollege Sudbos herausfand. Der Krebsforscher gab daraufhin zu, seine Studie gefälscht zu haben.

Studie warnt vor LEVITRA & Co.

„Liebe macht blind“ - wenn die Herren der Schöpfung dabei auf Potenzpräparate wie BAYERs LEVITRA zurückgreifen, stimmt das sogar im buchstäblichen Sinn. In den USA verlor ein Mann durch das BAYER-Präparat sein Augenlicht (Ticker 3/04), worauf die US-Gesundheitsbehörde FDA den Konzern dazu zwang, auf den Beipackzetteln vor dieser Gefahr zu warnen. Dabei handelte es sich nicht um einen Einzelfall, wie jetzt eine Studie der Universität von Alabama bestätigte. Die WissenschaftlerInnen untersuchten ältere Potenzmittel-Konsumenten, die bereits einen Herzinfarkt erlitten hatten, und machten bei ihnen ein um den Faktor 10 erhöhtes Risiko für Sehstörungen aus.

FDA warnt vor NIMOTOP

Nachdem die intravenöse Verabreichung von BAYERs Calciumantagonisten NIMOTOP mit dem Wirkstoff Nimodipin in den USA zu mehreren Todesfällen geführt hat, verbot die US-Gesundheitsbehörde FDA das Spritzen des Medikamentes. PatientInnen dürfen das Präparat jetzt nur noch in Tablettenform zu sich nehmen. Der Pharmariese hat die Arznei in der Vergangenheit äußerst aggressiv als Wundermittel zur Behandlung von Bluthochdruck, Alzheimer und Schlaganfällen vermarktet. Die Fachwelt fiel darauf jedoch nicht herein. „Bei Schlaganfall-Patienten sind die Behandlungsergebnisse (...) uneinheitlich“, schrieb der „Arznei-Verordnungsreport ‘97“ und beurteilte auch die Verwendung bei Alzheimer kritisch. „Für Calcium-Antagonisten (wie z. B. Nimodipin) konnten die vielversprechenden präklinischen Befunde in Therapiestudien bei der Alzheimerdemenz nicht reproduziert werden“, heißt es in dem Buch.

FDA rügt KOGENATE-Werbung

Der Leverkusener Multi wollte Blutern in einer Werbeaktion seinen Gerinnungshemmer KOGENATE kostenlos zur Verfügung stellen und hat entsprechende Briefe an PatientInnen und MedizinerInnen verfasst. Jetzt hat die US-Gesundheitsbehörde FDA die Kampagne unterbunden. „Durch das Zurückhalten von Informationen über Risiken und den richtigen Umgang mit der Arznei haben Sie eine möglicherweise unsichere Anwendung von KOGENATE FS befördert“, rügte die Institution den Pharma-Riesen. Zu den von BAYER verschwiegenen Nebenwirkungen des Präparates gehören unter anderem Schwindelanfälle und Ausschläge.

TRASYLOL lebensgefährlich

Nach einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie gehen von dem BAYER-Präparat TRASYLOL Nebenwirkungen wie Nierenversagen, Schlaganfall und Herzinfarkt aus. Peter Sawicki vom „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ schätzt die Zahl der Todesopfer allein in der Bundesrepublik auf 300 pro Jahr. In den USA bereiten AnwältInnen schon die ersten Sammelklagen vor (siehe SWB 1/06).

TRASYLOL bei Wirbelsäulen-Versteifung

Dem Leverkusener Multi mangelt es an neuen profitträchtigen Medikamenten, weshalb er ständig nach neuen Anwendungsmöglichkeiten für die alten sucht. Für das jüngst wegen Nebenwirkungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall in die Schlagzeilen geratende TRASYLOL (s. o.), das MedizinerInnen bisher nur bei Herz- und Hüft-OPs einsetzen, will er jetzt einen neuen Markt erschließen. Der Konzern testet den Einsatz von TRASYLOL bei Eingriffen zur Behandlung der „elektiven Spondylodese“, einer Versteifung der Wirbelsäule.

NEXAVAR bei Lungenkrebs?

BAYER will das gemeinsam mit ONYX entwickelte Gentech-Medikament NEXAVAR, das in den USA zur Behandlung von Nierenkrebs im fortgeschrittenen Stadium bereits zugelassen ist, auch bei Lungenkrebs zum Einsatz bringen und hat für diese Indikation mit der dritten und letzten Phase der klinischen Tests begonnen.

Sechs neue Krebsmedikamente

Passenderweise auf einer InvestorInnen-Konferenz in London gab BAYER bekannt, sechs Medikamente zur Behandlung von Krebs in frühen Phasen der Entwicklung zu haben. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um die zwei Wirkstoffe mit den Bezeichnungen BAY 57 9352 und BAY 73 4506, die der Konzern in wechselnden Kombinationen mit anderen Arzneien erprobt. So vage die medizinischen Ausführungen des BAYER-Managers Joseph J. Catino blieben, so präzise taxierte er das ökonomische Potenzial der Krebsmittel. Der Pharmakologe sagte ein Wachstum des weltweiten Marktes für onkologische Arzneien von 24,6 Milliarden Euro auf 55 Milliarden bis zum Jahr 2009 voraus.

BAYER kauft Alfimeprase-Lizenz

Der Leverkusener Multi beteiligt sich an den Entwicklungskosten für den Wirkstoff Alfimeprase und erhält dafür vom Hersteller NUVELO Vermarktungsrechte. BAYER übernimmt 40 Prozent der Aufwändungen für die zur Auflösung von Blutgerinnseln bestimmte Arznei, die sich gerade in der dritten und letzten Phase der klinischen Tests befindet und in den Genuss eines beschleunigten Verfahrens kam. Der Konzern zahlt dem Pharmaunternehmen NUVELO einen Festbetrag von 50 Millionen Dollar sowie erfolgsabhängige Prämien von bis zu 385 Millionen Dollar (siehe auch GENE & KLONE).

BAYER kauft PRITOR

BAYER hat von GLAXOSMITHKLINE (GSK) die Rechte an dem Bluthochdruckmittel PRITOR mit dem Wirkstoff Telmisartan erworben. Der Pharmariese darf die Arznei, mit der GSK jährlich einen Umsatz von 65 Millionen Euro machte, nun europaweit vermarkten. Der Pharmariese hat zwar mit ADALAT bereits ein entsprechendes Medikament im Angebot, aber mit dessen Ruf ist es nicht zum besten bestellt: Es steht in Verdacht, das Herzinfarktrisiko zu erhöhen. Im Jahr 1971 nahm der Konzern seine Blutdruck-Präparate LERON und TADIP nach einem kritischen Bericht des arznei-telegramms über gravierende Nebenwirkungen sogar freiwillig vom Markt.

BAYER investiert in Diagnostika

Der Leverkusener Multi baut seine Diagnostika-Sparte immer weiter aus. Im Januar 2006 erwarb er vom US-Unternehmen ABBOTT einen Prostatakrebs- und einen Wirkstofftest. Zudem hat er im Februar von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für einen Herzinfarkt-Test erhalten.