AKTION & KRITIK

EU stoppt GAUCHO & Co.

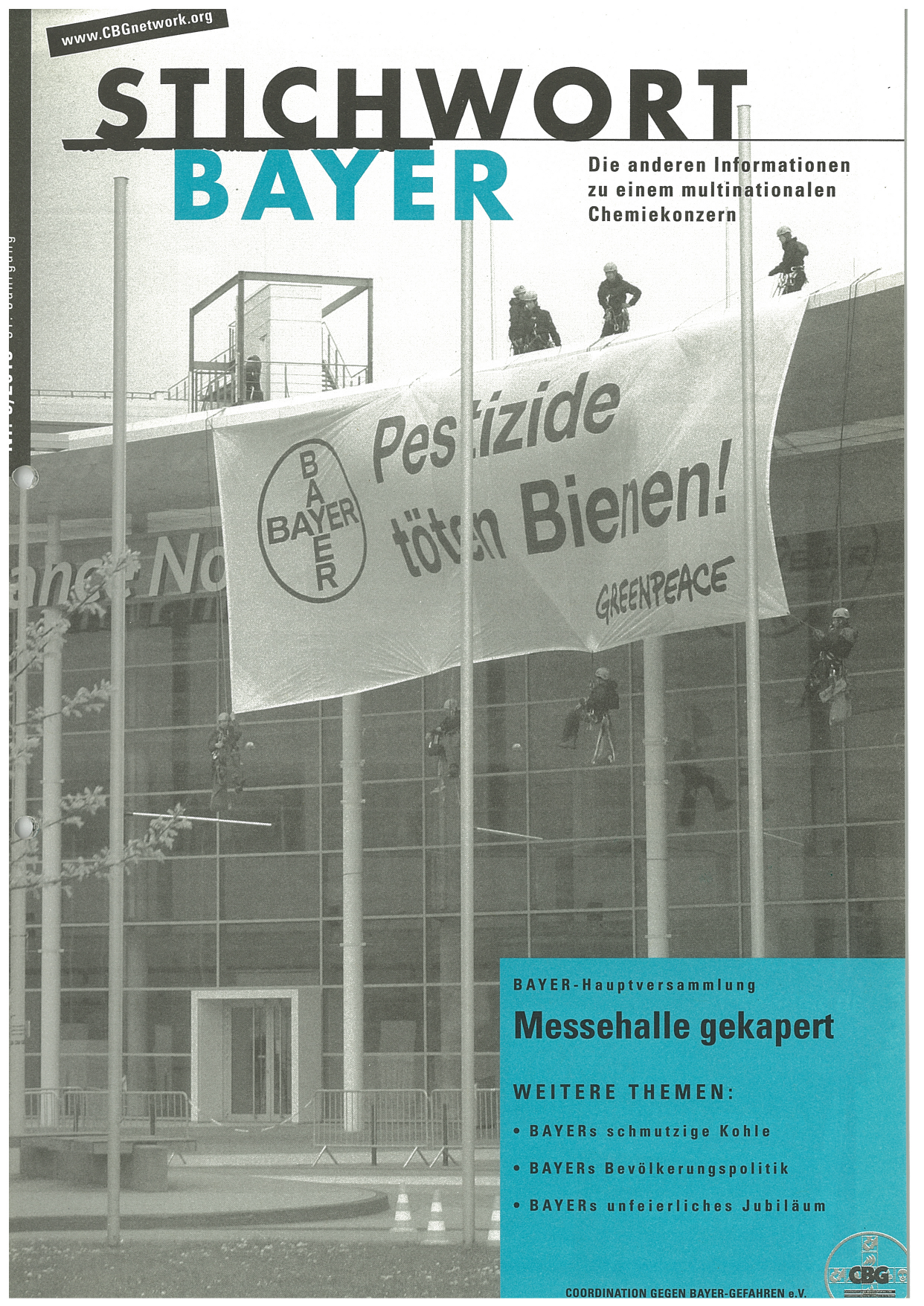

Seit 1998 setzt sich die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN für ein Verbot von BAYERs neonicotinoid-haltigen Pestiziden GAUCHO und PONCHO ein, weil diese mitverantwortlich für das weltweite Bienensterben sind. Endlich hatte die Kampagne Erfolg. Ende April 2013 verkündete die EU einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Bann für die wichtigsten Anwendungsbereiche. Der Leverkusener Multi zeigt sich jedoch noch immer uneinsichtig. „Wir sind weiter überzeugt, dass Neonicotinoide sicher sind, wenn die Produkte vorschriftsmäßig eingesetzt werden“, erklärte der Konzern, der durch die Entscheidung Umsatz-Einbußen in Höhe von jährlich 80 Millionen Euro erleidet (siehe auch SWB 3/13).

The Jewish Chronical übt Kritik

Nicht nur die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN stößt sich an der Art und Weise, wie der Leverkusener Multi zu seinem 150-jährigen Bestehen mit seiner Vergangenheit umgeht und dunkle Kapitel wie die Entwicklung von Chemie-Waffen, die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen und den Bau eines firmen-eigenen KZs in Auschwitz einfach totschweigt. Nach der Lektüre der Firmen-Chronik zum Geburtstag wunderte sich auch die US-amerikanische Zeitung The Jewish Chronical über die Gedächtnis-Lücken des Konzerns und forderte: „BAYER sollte im Jubiläumsjahr die Shoah thematisieren“. Zu einer Zeit, da das Judentum in Deutschland denselben rechtlichen Status erlangt hat wie die christlichen Religionen und die Leugnung des Holocausts unter Strafe steht, „ist es immer noch legal, seine Verstrickung in den Holocaust oder den Grad seiner Zustimmung dazu herunterzuspielen“, staunt das Blatt.

Offener Brief in Sachen „Genreis“

Im Jahr 2006 war gentechnisch veränderter Langkorn-Reis von BAYER weltweit in Supermärkten aufgetaucht, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nirgendwo eine Zulassung für die gegen das hochgefährliche Herbizid Glufosinat (Produktname: LIBERTY) resistente Sorte vorlag. Rund 30 Prozent der US-amerikanischen Ernte war mit LL601-Reis verunreinigt. Der Leverkusener Multi musste den LandwirtInnen dafür Entschädigungen von über 500 Millionen Euro zahlen. Trotzdem stellte er sein Genreis-Geschäft nicht ein. So hält der Konzern den 2003 bei der EU-Kommission gestellten Antrag auf eine Einfuhr-Genehmigung für die Sorte LL62 weiterhin aufrecht. Nicht einmal die Tatsache, dass die EU Glufosinat wegen seiner gesundheitsschädlichen Wirkungen nur noch bis 2017 eine Zulassung gewährt, hat das Unternehmen davon abhalten können. Darum hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN gemeinsam mit dem GEN-ETHISCHEN NETZWERK einen Offenen Brief an die deutsche Verbraucherschutz-Ministerin Ilse Aigner sowie an den EU-Verbraucherschutz-Kommissar Tonio Borg geschrieben und die beiden darin aufgefordert, das BAYER-Begehr abzulehnen. „Es ist aus unserer Sicht unverantwortlich, im Ausland eine Anbau-Technik zu forcieren, die mit der Verwendung eines hochgiftigen und bei uns verbotenen Pestizids verknüpft ist“, heißt es darin unter anderem.

CBG fordert Glufosinat-Verbot

BAYERs Pestizid-Wirkstoff Glufosinat kann Missbildungen an Föten verursachen und das Gehirn schädigen. Die EU lässt deshalb 2017 seine Zulassung auslaufen. Darüber hinaus machte sie jetzt schon einmal strengere Auflagen für den Gebrauch des Mittels, das bundesdeutsche Äcker in Form von BASTA, HYGANEX oder RA-200-FLÜSSIG heimsucht und internationale in Form von LIBERTY oder gar in Kombination mit gegen die Substanz gen-immunisierten Pflanzen. „Nur durch Festlegung weiterer Einschränkungen“ sei es der Kommission möglich, die von der Agro-Chemikalie ausgehenden Gefahren zu reduzieren, hieß es zur Begründung. Der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, dem GEN-ETHISCHEN NETZWERK, dem PESTIZID AKTIONS-NETZWERK und dem BBU reicht dieser Schritt Brüssels jedoch nicht aus. „Die EU-Mitgliedsstaaten, so auch Deutschland, sollten jetzt eine klare Entscheidung treffen und glufosinat-haltige Mittel auf Grundlage der Verordnung vom Markt nehmen. Weiteres Herumdoktern mit Verwendungsbeschränkungen wäre aufgrund der hohen Risiken weder zu befürworten noch nachzuvollziehen“, heißt es in der gemeinsamen Presse-Erklärung der Verbände.

Kritik an Pharma-Tests

Dr. Wolf-Dieter Ludwig von der „Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft“ beklagt das Fehlen industrie-unabhängiger Arznei-Tests. Dem Mediziner zufolge hat es schwerwiegende Konsequenzen, dieses Feld komplett BAYER & Co. zu überlassen. „Dies führt dazu, dass zum Zeitpunkt der Zulassung häufig keine gesicherten Aussagen zur Wirksamkeit und Sicherheit neuer Arzneimittel unter Alltagsbedingungen (‚effectiveness’) möglich sind“, so Ludwig bei einem vom Deutschen Bundestag initiierten Fachgespräch zum Stand der Krebsforschung in Deutschland.

HCV-Patienten gehen leer aus

In den 1970er und 1980er Jahren hatten sich weltweit Tausende Hämophile durch Blutplasma-Produkte von BAYER und anderen Herstellern mit HIV und/oder Hepatitis C (HCV) infiziert. Während der Leverkusener Multi den Geschädigten in anderen Ländern hohe Summen an Schmerzensgeld zahlen musste, kam er in der Bundesrepublik glimpflich davon. AIDS-kranke Bluter erhielten Unterstützung von der Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“, zu deren Kapital der Pharma-Riese lediglich neun Millionen Euro beisteuerte. Hepatitis-C-Patienten gingen zunächst ganz leer aus. Und noch heute empfangen von den 3.000 am Leben gebliebenen Kranken – 1.500 der Infizierten sind mittlerweile verstorben – nur 400 ein „Schmerzensgeld“; der Rest bezieht Sozialhilfe. Darum forderte der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Horst Schmidtbauer als Vorsitzender des Rates der Stiftung „Humanitäre Hilfe“ bei einem ExpertInnen-Gespräch des Gesundheitsausschusses des Bundestages: „Man muss (...) schnell zu einer Entschädigungslösung kommen, die auch den HCV-Infizierten noch Hilfe zukommen lässt“. Und an dieser Lösung muss sich BAYER nach Meinung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN beteiligen.

DGB kritisiert Deutschland-Stipendien

Mit den Deutschland-Stipendien sollte sich die Industrie an den Bildungskosten beteiligten. Bei der Einführung gab es auch vollmundige Bekenntnisse, die wirkliche Unterstützung bleibt jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Das Bundesforschungsministerium ging von einer Förder-Quote von einem Prozent aus. Tatsächlich erhielten 2012 jedoch nur 0,6 Prozent der Studenten und Studentinnen finanzielle Zuwendungen. BAYER fördert gerade mal 100 Studierende – und noch dazu nicht irgendwelche. Wer in den Genuss des Geldes kommen will, muss schon zu den „exzellenten Naturwissenschaftlern“ gehören. Der „Deutsche Gewerkschaftsbund“ kritisiert neben der schwachen Beteiligung der Wirtschaft an dem Programm diese interessen-geleitete Auswahl der StipendiatInnen, denn nicht nur der Leverkusener Multi betrachtet das Deutschland-Stipendium als ein Mittel zur Gewinnung von Nachwuchs. Ein Großteil der von den Konzernen Bedachten studiert ein naturwissenschaftliches Fach, Wirtschaftswissenschaften oder Jura. Und zu allem Überfluss dürfen sich die Unternehmen sogar noch direkt an der Auswahl der KandidatInnen beteiligen, moniert der DGB.

BAYER raus aus den Schulen

Die DEUTSCHE UMWELTHILFE kritisiert BAYERs kostenlose LehrerInnen-Fortbildungen zum Thema „Gentechnik“. „Mit Veranstaltungen dieser Art versucht der Konzern immer wieder Einfluss auf Schüler zu nehmen, um so die nächste Generation reif für Genfood zu machen“, moniert der Verband und fordert: „BAYER raus aus den Schulen.“

Spanien: Protest gegen BAYER

Auch in Spanien regt sich Widerstand gegen den zunehmenden Einfluss von Konzernen auf Hochschulen. So haben Ende Februar 2013 Studierende der Universität Valencia eine Pestizid-Präsentation von BAYER auf dem Campus gestürmt und für eine längere Zeit unterbrochen.

EU lehnt CBG-Beschwerde ab

Die von BAYER in Dormagen gebaute Anlage zur Produktion des Kunststoffes TDI entspricht nicht dem neuesten Stand der Technik. So ummantelt der Multi die Fertigungsstätte nur mit Blech statt mit Beton. Zudem verzichtet der Konzern auf den Einbau einer Schutzwand, die bei einer Explosion mit nachfolgendem Phosgen-Austritt neutralisierendes Ammoniak freisetzen könnte. Auch der hohe Ressourcen-Einsatz, das Fehlen von „Worst Case“-Szenarien sowie die Verwendung hochgefährlicher Zwischenprodukte wie Phosgen stoßen auf Kritik. Für das Bundesumweltministerium hatte die Fertigungsstätte dennoch „Vorbild-Charakter“, weshalb es die „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW) anwies, dem Pharma-Riesen einen zinsgünstigen Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro zu gewähren. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und der BUND sahen das als unrechtmäßige Subventionierung an und reichten eine entsprechende Beschwerde bei der EU ein. Brüssel gab dieser nicht statt, aber die Initiativen ließen sich nicht entmutigen. Sie zogen die Eingabe nicht zurück, sondern reicherten sie sogar noch mit weiteren Kritikpunkten an.

Zweite Uni-Anfrage mit der Piratenpartei

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) dringt darauf, Einzelheiten über die Forschungskooperation zu erfahren, die BAYER mit der Universität Köln vereinbart hat, denn sie fürchtet eine Ausrichtung der Arznei-Forschung auf Profit, eine Entwicklung von Präparaten ohne therapeutischen Mehrwert, eine Verheimlichung negativer Studienergebnisse und einen Zugriff des Konzerns auf geistiges Eigentum der Hochschul-WissenschaftlerInnen. Im Frühjahr hatte sie dazu gemeinsam mit Piratenpartei NRW eine Anfrage an die nordrhein-westfälische Landesregierung gestellt, um deren Haltung zu dem Kasus zu erfahren. Die Antworten fielen nichtssagend aus, darum schoben die CBG und die Piraten noch einmal nach. Aber die Informationen flossen eher noch spärlicher. Ob Dritte wie etwa die BERTELSMANN-Stiftung an dem Vertragswerk mitgewirkt haben, ist Rot-Grün nicht bekannt. Die Wissenschaftsfreiheit sowie die negative Publikationsfreiheit, also die Veröffentlichung auch fehlgeschlagener Studien, sehen Kraft & Co. durch die Kooperation ebenfalls nicht gefährdet, davor bewahren gesetzliche Regelungen. Und die Erprobung von Präparaten, die keinen medizinischen Fortschritt darstellen? – kann nicht passieren, dafür sorgen schon die Ethik-Kommissionen. In solcher kaum noch zu überbietenden politischen Naivität geht die Landesregierung mit dem zunehmenden Einfluss von Konzernen auf die Hochschulen um.

KAPITAL & ARBEIT

16,6 Prozent mehr für den Vorstand

Der BAYER-Vorstand genehmigte sich ein sattes Gehaltsplus. Die Bezüge der vier Mitglieder stiegen im Geschäftsjahr 2012 um 16,6 Prozent auf fast 13 Millionen Euro. Allein der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers erhält über fünf Millionen Euro. Und dazu kommen für die Manager noch satte Pensionszusagen in Höhe von insgesamt 1,86 Millionen Euro.

Streit um Jubiläumsgeschenke

In diesem Jahr feiert der Leverkusener Multi sein 150-jähriges Bestehen. Aber was ist heutzutage nach all den Umstrukturierungsmaßnahmen eigentlich noch BAYER? Diese Frage entbrannte anlässlich der Jubiläumsgeschenke, die der Konzern seinen Beschäftigten machen wollte. Das Unternehmen gedachte die Goldmünze mit der Prägung „150 Jahre BAYER“ und das Jubiläumsbuch nämlich nicht allen Angestellten zukommen zu lassen. So sollten die KollegInnen der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA leer ausgehen. „Was das Geschenk angeht, so wurde entschieden, dass in Deutschland alle BAYER-Mitarbeiter ein Geschenk erhalten, die im Jubiläumsjahr 2013 bei BAYER bzw. einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von BAYER arbeiten“, erklärte der Global Player. Die Unternehmen der CURRENTA-Gruppe hätten dagegen zahlreiche eigene Regelungen und eigene Identitäten, die unabhängig von BAYER bestünden, legte er dar. Der wirkliche Grund war allerdings profaner: Die CURRENTA hatte es abgelehnt, sich an der Umlage für die Präsente zu beteiligen. Die Entscheidung BAYERs löste einen Proteststurm aus. Den Ausschluss der CURRENTA-Belegschaftsangehörigen, „obwohl die meisten von ihnen vor dem Konzern-Umbau 20 oder sogar 30 Jahre lang für BAYER gearbeitet haben“, kritisierte der CURRENTA-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jörg Feldmann scharf. Und er erhielt Unterstützung von seinem BAYER-Kollegen Thomas de Win. Um weiteren Imageschaden abzuwenden, lenkte der Pharma-Riese deshalb schließlich doch ein und beschenkte auch seine verstoßenen Kinder.

Mehr Effizienz bei BMS

Der Gewinn der Kunststoff-Sparte BAYER MATERIAL SCIENCE sank im ersten Quartal 2013 gegenüber dem Vorjahres-Zeitraum um 27 Prozent auf 204 Millionen Euro. Deshalb kündigte der Konzern Veränderungen an. „Vor allem durch eine Verbesserung der Effizienz und durch höhere Auslastungsraten unserer Anlagen“ will das Unternehmen die Profite steigern. Größere Belastungen für die Belegschaft schloss BAYER-Chef Marijn Dekkers dabei aus. Bei den Rationalisierungen sei man „nicht so sehr auf Mitarbeiter und Mitarbeiter-Zahlen fokussiert“.

Tarifverträge immer noch Mangelware

Weltweit hat der Leverkusener Multi nur mit knapp der Hälfte seiner Beschäftigten Tarifverträge abgeschlossen. Während BAYER in Europa solche Vereinbarungen mit 88 Prozent der Belegschaftsangehörigen getroffen hat, beträgt die Quote in Lateinamerika 46, in der Asien/Pazifik-Region 15 und in den Vereinigten Staaten gar nur fünf Prozent.

Betriebsräte Mangelware

Über die Präsenz von Gewerkschaften an seinen Standorten macht der Konzern in seinem Nachhaltigkeitsbericht nur spärliche Angaben. In China haben mittlerweile 90 Prozent der Werke Beschäftigten-Vertretungen, in Japan schuf der Global Player sie erst 2012. Um veritable Betriebsräte dürfte es sich dabei jedoch nicht handeln. Solche Einrichtungen hat das Unternehmen nämlich – vor allem in den USA – immer wieder zu verhindern gewusst.

CAPGEMINI übernimmt IT-Dienste

Im vorletzten Jahr hatte die IT-Abteilung von BAYER BUSINESS SERVICES (BBS) mit Rationalisierungsmaßnahmen begonnen und die Stellen von 260 Belegschaftsangehörigen und 290 LeiharbeiterInnen vernichtet. Im Rahmen dieses Programmes löste BBS 2012 auch ihre Niederlassung im indischen Mumbai auf und übertrug die Geschäfte an CAPGEMINI. Die Firma übernahm die 600 Beschäftigten und führt nun digitale Dienstleistungen für BAYER aus. Sogar Tätigkeitsfelder aus der Leverkusener Zentrale wanderten zu CAPGEMINI, was weitere 20 Arbeitsplätze kostete. Die Belegschaftsangehörigen sollen nach Versicherung des Gesamtbetriebsratschefs Thomas de Win jedoch „zukunftsfähige Jobs in unserem Unternehmen“ erhalten.

China: Lohnkosten steigen

Für den Leverkusener Multi erhöhen sich in China die Lohnkosten. Nach Angaben des BAYER-Managers Ulrich Liman sind beispielsweise die IngenieurInnen-Gehälter binnen weniger Jahre um 30 Prozent gestiegen. Für ihn stellt dies jedoch keinen Grund dar, die Aktivitäten in dem Land zu reduzieren: „Nach China muss man wollen und dann ein langfristiges Commitment fällen – oder man lässt es bleiben.“

BAYERs Jubilarverein schrumpft

Viele von BAYERs Ehemaligen haben sich im Jubilarverein zusammengeschlossen. Finanziert durch Mitgliedsbeiträge und Gelder vom Leverkusener Multi initiiert die Organisation Zusammenkünfte und Feste, bedenkt die Männer und Frauen mit Geburtstagsgeschenken und leistet Bestattungsbeihilfe. Aber die Mitgliederzahl schrumpft, momentan beläuft sie sich auf 15.000. Dafür sind nicht nur die Sterbefälle verantwortlich, viele treten auch aus Ärger über die nicht gerade beschäftigten-freundliche Geschäftspolitik des Konzerns aus. Zudem macht sich das wechselvolle Schicksal vieler Unternehmensteile bemerkbar, die der Global Player abgestoßen hatte. In ferne Länder abgewandert, Pleite gegangen oder um viele Sparten geschrumpft, gehen von DYSTAR, KRONOS TITAN oder AGFA nämlich keine Schecks mehr beim Jubilarverein ein. Und weil der Agro-Riese den Fehlbetrag nicht übernimmt, melden sich immer mehr Ex-Beschäftigte ab.

ERSTE & DRITTE WELT

Kontrazeptiva als Entwicklungshilfe

„Fünf gegen das Wachstum der Bevölkerung investierte Dollar sind wirksamer als hundert für das Wirtschaftswachstum investierte Dollar“, sagte einst der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson. Zur Freude des Leverkusener Multis teilen auch Bill Clinton und Bill Gates diese Ansicht. Hatte bereits die „Clinton Health Access Initiative“ große Mengen von BAYERs Hormon-Implantat JADELLE zu einem verbilligten Preis aufgekauft, so gelang dem Konzern am Rande des Londoner Familienplanungsgipfels ein weiterer Deal. Die „Bill & Melinda Gates Foundation“ erwarb 27 Millionen Einheiten des Kontrazeptivums und sorgte so dafür, dass der Konzern sich die „gigantischen Fruchtbarkeitsmärkte“ weiter erschließen kann (siehe auch SWB 3/13.

KONZERN & VERGANGENHEIT

Pharma-Versuche: Test the East

Immer schon hat der Leverkusener Multi seine Pharma-Tests gern in solchen Ländern durchgeführt, die als „Standort-Vorteil“ ein unerschöpfliches Reservoir an ProbandInnen, unschlagbare Preise, schnelle Verfahren und eine mangelhafte Aufsicht bieten. Heute sind das vornehmlich Indien und andere Staaten der „Dritten Welt“. In den 1970er Jahren hatte es der Konzern da näher: Viele seiner klinischen Prüfungen fanden in der DDR statt. Dort erprobte er unter anderem das Antibiotikum CIPROBAY, das Diabetikum GLUCOBAY, das die Gehirn-Durchblutung fördernde Mittel NIMOTOP und das zur Blutstillung nach Bypass-Operationen zum Einsatz kommende TRASYLOL, das wegen seiner Risiken und Nebenwirkungen von 2007 bis Anfang 2012 verboten war. Das 2006 von BAYER aufgekaufte Unternehmen SCHERING ließ in der DDR Tests mit der Kontrastmittel-Substanz Echosan, dem durchblutungsfördernden Wirkstoff Iloprost und der zur Behandlung von Depressionen vorgesehenen Labor-Entwicklung Rolipram vornehmen. Bis zu 800.000 DM zahlten die Pharma-Riesen pro Studie. Nach Recherchen des Spiegels fanden im anderen Deutschland ca. 600 Arznei-Versuche mit ungefähr 50.000 ProbandInnen statt. Und den ethischen Standards, wie sie 1964 die „Deklaration von Helsinki“ festschrieb, genügten die Experimente kaum. So konnten die ProbandInnen nie selber von den Testreihen profitieren. Sie handelten „fremdnützig“: weder sie noch ihr Land kamen später in den „Genuss“ der Pharmazeutika. Oftmals hatten die MedizinerInnen die Menschen noch nicht einmal darüber informiert, dass sie gerade an einer Pillen-Erprobung teilnehmen. NIMOTOP testete BAYER sogar an Alkoholikern in akutem Delirium. „Ich bin psychisch absolut weggedampft“, berichtete ein früheres Versuchskaninchen. Und da hatte er noch Glück. „Es hätte auch Tote geben können“, meint der Mediziner Ulrich Moebius. Bei TRASYLOL, das der Pharma-Riese im Osten auch als Mittel zur Konservierung von Organen, die für eine Transplantation vorgesehen waren, erprobte, wies er den verantwortlichen Arzt Dr. Horpacsy an, Stillschweigen über negative Resultate zu bewahren. So verschwieg dieser in einem späteren Aufsatz den völligen Verlust der Vitalfunktionen der Nieren unter TRASYLOL. Er vermeldete lediglich, die Gabe des Pharmazeutikums hätte nicht zu einer Verbesserung des Transplantat-Überlebens geführt, dafür hätte der Stoff jedoch einen positiven Effekt auf die Enzym-Werte des Organs gehabt. Der Global Player streitet eine solche Praxis ab. „Alle klinischen Prüfungen wurden und werden bei BAYER nach global einheitlichen Standards durchgeführt“, erklärt der Konzern. „Sofern im Auftrag unseres Unternehmens klinische Studien in der ehemaligen DDR durchgeführt worden sind, gehen wir davon aus, dass diese entsprechend der Deklaration von Helsinki sowie den Vorschriften des Arzneimittel-Gesetzes der ehemaligen DDR erfolgte“, heißt es weiter.

POLITIK & EINFLUSS

Unis: Geheimniskrämerei bleibt

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) führt zur Zeit einen Prozess, um Einzelheiten über die Forschungskooperation zu erfahren, die BAYER mit der Universität Köln vereinbart hat, denn sie fürchtet eine Ausrichtung der Arznei-Forschung auf Profit, eine Entwicklung von Präparaten ohne therapeutischen Mehrwert, eine Verheimlichung negativer Studienergebnisse und einen Zugriff des Konzerns auf geistiges Eigentum der Hochschul-WissenschaftlerInnen. Und die CBG steht mit ihrer Forderung nach mehr Transparenz nicht allein. So brachten PolitikerInnen der SPD und anderer Oppositionsparteien Gesetzes-Initiativen in den Bundestag ein, die unter anderem eine Offenlegungspflicht der zwischen Hochschulen und Unternehmen getroffenen Vereinbarungen vorsahen. Die CDU/FDP-Koalition lehnte die Vorschläge allerdings ab.

4,5 Millionen Euro für Interpol

BAYER & Co. klagen seit geraumer Zeit über Umsatz-Einbußen durch Medikamenten-Fälschungen. Und auf normale Polizei-Arbeit vertrauen die Konzerne bei der Verbrechensaufklärung nicht mehr. Darum haben BAYER und andere Pillen-Riesen bei Interpol für 4,5 Millionen Euro ein „Pharmaceutical Crime Programme“ bestellt. „Die Unterstützung der 29 Unternehmen aus der Pharma-Branche ermöglicht es, eine Brücke zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu bauen und hilft Interpol und seinen 190 Mitgliedsländern dabei, das Problem der Medikamenten-Fälschungen effektiver anzugehen“, so Interpol-Chef Ronald K. Noble zu dem Deal. Dem Leverkusener Multi reicht das aber noch nicht aus. Er hat darüber hinaus eine „Sicherheitspartnerschaft“ mit Kolumbien abgeschlossen und konnte bereits Vollzug melden: „Die Ermittler hoben sieben illegale Fabriken aus, in denen u. a. BAYER-Kontrazeptiva gefälscht worden waren.“ Mit China, Brasilien und den USA strebt der Global Player ähnliche Kooperationen an.

BAYERs Lobby-Büro zieht um

BAYERs Berliner „Verbindungsbüro“ hat neue Räumlichkeiten bezogen und auch einen neuen Namen erhalten. Kaum weniger anrüchig nennt es sich jetzt „Liaison Office Germany“. Die Aufgaben haben sich jedoch nicht geändert. „Da Gesetzgebung und Politik die Rahmenbedingungen unseres Geschäfts prägen, ist der vertrauensvolle Dialog mit den Entscheidern und Meinungsbildnern für unser Unternehmen von großer Bedeutung“, ließ der Ober-Liaisonier Dr. Stephan Schraff über Sinn und Zweck seiner Arbeit verlauten.

Blut für Öl

Anfang 2012 haben BAYER, BASF, THYSSENKRUPP und andere Unternehmen eine „Allianz zur Rohstoff-Sicherung“ gegründet, um den Konzernen den Zugriff auf Seltenen Erden, Wolfram, Kokskohle und andere immer schwerer zu beschaffene Substanzen zu erleichtern (SWB 2/12). Im Februar 2013 forderte Geschäftsführer Dierk Paskert die Bundesregierung auf, dazu auch militärischen Flankenschutz zu leisten. Er verwies auf die Präsenz der US-Armee am Persischen Golf sowie den Ausbau der chinesischen See-Streitkräfte und stellte fest: „Ein solch konsequenter Ansatz fehlt bei uns, ist aber sicherlich auch nicht eins zu eins zu kopieren.“

BAYER & Co. für Fracking

Die US-Konkurrenz der Chemie-Multis profitiert von neuen Erdgas-Fördertechniken. Das ebenso brachiale wie umweltschädliche Fracking, das mit Hilfe von Chemikalien Risse in unterirdischen Gesteinsschichten erzeugt, um so leichter Vorkommen zu erschließen, hat für einen Boom gesorgt und den Unternehmen so zu billiger Energie verholfen. Der „Verband der Chemischen Industrie“ (VCI) schlägt deshalb Alarm. „Dies beeinflusst die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen energie-intensiven Industrie und kann eine dauerhafte Umlenkung von Investitionen in Regionen mit niedrigeren Energie-Kosten bewirken“, droht VCI-Präsident Karl-Ludwig Kley. Erdgas hat nämlich einen bedeutenden Anteil am Strom-Mix der Branche; 15 Prozent des gesamten bundesdeutschen Verbrauches gehen auf das Konto von BAYER & Co. „Daher sind wettbewerbsfähige Gas-Preise für die chemische Industrie von großer Bedeutung“, so der VCI. Und aus diesem Grund fordert der Verband auch hierzulande einen Einstieg ins Fracking, aber natürlich „sicher und umweltschonend unter Beachtung aller rechtlichen Vorgaben“, wiegelt der Verband ab.

Baumann neuer DAI-Präsident

BAYERs Finanzvorstand Werner Baumann steht seit April 2013 dem „Deutschen Aktien-Institut“ (DAI) vor, das sich der Finanzmarkt-Interessen der großen Konzerne annimmt. „Wir treten für Kapitalmärkte ein, die Unternehmen alle Dienstleistungen bieten, die sie bei der Finanzierung unternehmerischer Vorhaben oder zur Absicherungen von Risiken benötigen. Dafür müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen. Diese zu gestalten, ist unser Ziel und unser Auftrag“, heißt es auf der DAI-Homepage zum Sinn und Zweck der Organisation.

Löhrmann bei BAYER

BAYER & Co. drängen darauf, die naturwissenschaftlichen Zweige der Schulen auszubauen, um die Rekrutierbasis für ihren ForscherInnen-Nachwuchs zu erhöhen. Zu diesem Zweck haben die Firmen 2008 die MINT-Initiative ins Leben gerufen, wobei MINT für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik steht. Als Schirmherrin konnten die Unternehmen Angela Merkel gewinnen. Und auch zum MINT-Tag, der am 18. April 2013 im Leverkusener Baykomm stattfand, hatte sich hoher Besuch angesagt. So schaute die nordrhein-westfälische Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) vorbei und ließ sich von BAYER-Manager Wolfgang Plischke durch das Schülerlabor des Konzerns führen, wo der Biologie-Leistungskurs des Werner-Heisenberg-Gymnasiums gerade mit Gen-Tests zur Bestimmung des Erbgutes beschäftigt war.

Gauck bei BAYER

Auf 8,36 Millionen Tonnen beliefen sich BAYERs Kohlendioxid-Emissionen im letzten Jahr. Darüber redet der Leverkusener Multi in der Öffentlichkeit nicht so gern. Viel lieber fabuliert er über sein klima-neutrales Zukunftshaus-Programm. Vor solche Wohnstätten postiert der Konzern auch gern seinen hohen Besuch aus der Politik. Zuletzt durften Bundespräsident Joachim Gauck und die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) auf einer Bottroper Baustelle in die Kameras lächeln. „Ein großer Tag für ein beispielloses Projekt“, befand die Propaganda-Postille direkt nach dem Foto-Termin.

Duin bei BAYER

2013 fand die Verleihung des Meyer-Galow-Preises für Wirtschaftschemie in BAYERs Wuppertaler Forschungszentrum statt. In Vertretung der NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sprach Wirtschaftsminister Garrelt Duin das Grußwort.

Viele seltene Erkrankungen

Das seit 2011 geltende „Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittel-Marktes“ zwingt BAYER & Co. dazu, den Krankenkassen höhere Rabatte einzuräumen und ihre neuen Erzeugnisse einer Kosten/Nutzen-Bewertung zu unterziehen. Laut Spiegel verhinderte allerdings Extrem-Lobbyismus allzu drastische Folgen für die Konzern-Kassen. So hielten sich CDU und FDP an einen Formulierungsvorschlag des von BAYER gegründeten „Verbandes der forschenden Arzneimittel-Hersteller“ und ersparten Pharmazeutika zur Behandlung von seltenen Krankheiten den Pillen-TÜV. Dabei vermehrten sich diese Medikamente auf dem Papier wundersam und machen nun rund ein Viertel aller Gesundheitsschädigungen aus. Zudem kann der Gemeinsame Bundesausschuss von MedizinerInnen, Krankenhäusern und Krankenkassen Arzneien dank der Intervention der Konzerne nicht mehr so einfach durchfallen lassen. Das geht fortan nur noch, „wenn die Unzweckmäßigkeit erwiesen ist“, und eröffnet den Pharma-Riesen so die Möglichkeit, die Entscheidungen mit Hilfe von gekauften MedizinerInnen vor Gericht anzufechten.

PROPAGANDA & MEDIEN

Marketing-Kosten: zehn Milliarden

Auf rund zehn Milliarden Euro belaufen sich bei BAYER die Kosten für Marketing und Vertrieb. Wie sich diese im Einzelnen aufschlüsseln, dazu wollte der Multi auf seiner Hauptversammlung Ende April 2013 in Köln keine genauere Auskunft geben. „Bitte haben Sie dafür Verständnis“, bürstete der Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers eine entsprechende Frage mit Verweis auf das Betriebsgeheimnis ab. Nur soviel tat der Konzern kund: 40 Prozent des Etats entfällt auf den Arznei-Bereich. Aber die Pharma-VertreterInnen setzen die Milliarden nicht etwa ein, um die Pillen auf die Rezeptblocks der MedizinerInnen zu bekommen – nein, nach Auskunft Dekkers’ sorgen sie nur dafür, „dass Ärzte und Krankenhäuser immer auf dem Stand der medizinischen Forschung gehalten werden“.

„Kunststoffe sind sicher“

Angesichts der vielen Berichte über die Gefahren von Kunststoffen sahen sich BAYER & Co. bemüßigt, die JournalistInnen aufzuklären. So lud ihr Interessen-Verband „Plastics Europe“ zu einem Fachpressetag, „um für einen sachlichen Dialog zu werben“. Es wurde allerdings eher ein Monolog, denn auf Diskussionen ließen sich die Konzern-VertreterInnen nicht ein. „Entgegen weit verbreiteter Ansichten und Vorurteile sind Kunststoffe sicher. Das gilt auch für ihre Rohstoffe und Komponenten“, stellte Jacques Ragot von BAYER MATERIAL SCIENCE auf dem Podium ein für alle Mal klar.

Aus die Gen-Maus

Niedersachsens rot-grüne Landesregierung hat die Initiative „HannoverGEN“, die vier Modellschulen mit Gentechnik-Laboren ausgestattet hat, aus den Bildungseinrichtungen verbannt, weil sie zu einseitig für Industrie-Positionen warb. So ist der „HannoverGEN“-Initiator Hans-Jörg Jacobsen Vorstandsmitglied in dem von BAYER und anderen Multis geförderten „Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik“. Zudem unterstützte der „Verband der Chemischen Industrie“ das Schulprojekt. Für den Landwirtschaftsminister war deshalb das „Risiko zu hoch, dass Schüler im Unterricht nur einseitig informiert werden“.

Ausstellung im Umweltbundesamt

BAYER sponsert das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), um sich ein Öko-Image zu verschaffen. Im Rahmen dieser Kooperation veranstaltet der Konzern beispielsweise alljährlich einen Kinder-Malwettbewerb zum Thema „Naturschutz“. Eine Auswahl der Bilder schickt er dann regelmäßig auf Tournee. Von April bis Mai 2013 machte die Schau in Dessau beim Umweltbundesamt Station. Da ließ der Agro-Riese es sich nicht nehmen, zur Eröffnung Dirk Frenzel von der politischen Abteilung hinzubeordern und ihn das nur virtuell vorhandene „Grünbuch BAYER“ aufschlagen zu lassen. Das Unternehmen wisse, dass man zu den Problem-Verursachern zähle, wollte sich aber auch einen Namen als „Problemlöser“ machen, betonte er. Und konnte bei der Mitteldeutschen Zeitung bereits Vollzug melden. „Der Konzern für chemische und pharmazeutische Produkte hat auf seiner Agenda neben dem ökonomischen Erfolg den Umweltschutz weit nach oben gerückt“, vermeldete das Blatt.

BAYER zeigt Kunstsammlung

Die Schönen Künste setzen immer auch ihre millionen-schweren BesitzerInnen in ein schönes Licht und entheben sie so von der profanen Welt des Profites. Darum begann der ehemalige BAYER-Generaldirektor Carl Duisberg, der im 1. Weltkrieg verantwortlich für den Einsatz von Giftgas und die Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen war und später einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Mörder-Konzerns IG FARBEN hatte, schon 1912, Gemälde, Skulpturen und Plastiken zu sammeln. Und seine Nachfolger taten es ihm gleich. Auf diese Weise kam eine umfangreiche Sammlung mit Werken von Picasso, Kirchner, Chagall, Richter, Miró und anderen KünstlerInnen zusammen. Im März 2013 präsentierte der Leverkusener Multi eine Auswahl davon im Berliner Martin-Gropius-Bau und konnte sogar Kulturstaatsminister Bernd Neumann dafür gewinnen, die Ausstellung zu eröffnen. Arbeiten aus der Frühzeit von BAYERs Kunstsinnigkeit dürften dabei eher selten vertreten sein. Carl Duisberg war nämlich nicht immer sehr geschmackssicher und hatte unter anderem ein Faible für Fritz Klimsch, der von Goebbels als „der reifste unter unseren Plastikern“ bezeichnet wurde. So stellt im Jahr des 150-jährigen BAYER-Jubiläums auch diese Schau ein Beispiel für den selektiven Umgang des Konzerns mit seiner Geschichte dar.

Hämophilie-Verbände ausgezeichnet

Blutern gilt die besondere Aufmerksamkeit BAYERs, gilt es doch, vergessen zu machen, dass in den 90er Jahren Tausende Hämophile an HIV-verseuchten Blutprodukten des Konzerns starben, weil das Unternehmen sein Präparat KOGENATE aus Kostengründen keiner Hitze-Behandlung unterzogen hatte. Von den 57 Millionen Euro, die der Leverkusener Multi 2010 für „wohltätige Zwecke“ ausgab, erhielten Hämophilie-Organisationen mit 5,5 Millionen Euro fast zehn Prozent. Seit einiger Zeit verleiht der Leverkusener Multi auch den „Philos“-Preis für solche Projekte, „die dabei helfen, die alltäglichen Herausforderungen im Leben mit der Bluterkrankheit zu meistern“. Im Februar 2013 zeichnete er damit Projekte der „Interessensgemeinschaft Hämophiler“ (IGH), der IGH-Regionalgruppe „Selbsthilfe Hämophilie Südwest“ und der „Deutschen Hämophilie-Gesellschaft“ aus.

BAYER macht in Naturschutz

Das Ackerwildkraut ist eine aussterbende Art, weil die Pestizide von BAYER & Co. kein Kraut mehr so einfach wild auf dem Acker blühen lassen. Trotzdem oder gerade deswegen sponserte der Chemie-Multi eine von der „Stiftung Rheinische Kulturlandschaft“ ausgerichtete Tagung zum Ackerwildkraut-Schutz und konnte sogar ein Grußwort anbringen.

TIERE & ARZNEIEN

Enrofloxacin-Hühnchen

Mitte März 2013 gelangten rund 20 Tonnen Hühnchen-Fleisch aus Rumänien nach Nordrhein-Westfalen, dessen Antibiotika-Gehalt um ein Vielfaches über dem Grenzwert lag. Statt der erlaubten 100 Mikrogramm pro Kilo enthielt die Lieferung bis zu 2.770 Mikrogramm Enrofloxacin (unter anderem Wirkstoff von BAYERs BAYTRIL). Schon bei ordnungsgemäßem Gebrauch in der Tiermast stellen diese Präparate eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit dar. Durch den Verzehr des kontaminierten Fleisches kann sich der Antibiotika-Spiegel im Körper nämlich so erhöhen, dass die Mittel im Krankheitsfall nicht mehr helfen. Bei BAYTRIL ist diese Gefahr besonders groß, denn es hat mit CIPROBAY ein ebenfalls zur Wirkstoff-Gruppe der Fluorchinole gehörendes human-medizinisches Pendant.

TIERE & VERSUCHE

Klagerecht für TierrechtlerInnen

Nach dem Bundesland Bremen hat nun auch Nordrhein-Westfalen Tierschutzverbänden ein Klagerecht eingeräumt, „damit sie die Interessen der Tiere als deren Treuhänder nicht nur aussprechen, sondern erforderlichenfalls auch vor Gericht geltend machen und einklagen können“, wie es zur Begründung heißt. BAYER protestierte scharf gegen das Paragraphen-Werk. Der Konzern setzte ein Schreiben an den Landtag auf und warnte darin wegen der zu erwartenden Klageflut vor einer Verlagerung der Pharma-Forschung aus Wuppertal ins Ausland.

DRUGS & PILLS

EMA: grünes Licht für DIANE

In Deutschland und Frankreich hat BAYERs Hormon-Präparat DIANE 35 nur eine Zulassung als Mittel zur Behandlung von Haut-Krankheiten. Im Nachbarland haben jedoch mehr als 300.000 Frauen das Präparat mit den Wirkstoffen Ethinylestradiol und Cyproteronacetat auch zur Verhütung eingenommen – was dem Leverkusener Multi nur schwerlich entgangen sein dürfte. Vier von ihnen bezahlten das mit ihrem Leben, das Mittel hatte todbringende Thrombosen ausgelöst. Nach Bekanntwerden der Fälle zog die staatliche Arznei-Aufsicht ANSM das Pharmazeutikum aus dem Verkehr und forderte die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA auf, sich mit der Sicherheit von DIANE zu beschäftigen. Das hat die EMA auch getan. Bei der Indikation „Akne“ sei der Nutzen für bestimmte PatientInnen höher als das Risiko, Thrombosen oder Lungen-Embolien zu bekommen, urteilte die Behörde. Frankreich will sich diesem Spruch allerdings nicht fügen und das Produkt nicht wieder freigeben. Der Leverkusener Multi gab sich ob dieser Entscheidung überrascht: „Uns sind keine neuen oder wissenschaftlichen Erkenntnisse dahingehend bekannt, die das positive Nutzen/Risiko-Profil in Frage stellen.“

Noch mehr STIVARGA-Zulassungen

Der Leverkusener Multi erhält weitere Zulassungen für sein Krebsmedikament STIVARGA, das bisher in Japan und den USA bei PatientInnen mit fortgeschrittenem Darmkrebs, bei denen alle sonstigen Therapien versagt haben, zum Einsatz kommt. Ende Februar 2013 erteilte die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Genehmigung für die Behandlung solcher Bindegewebe-Tumore des Magen-Darm-Traktes, gegen welche die Arzneien Imatinib und Sunitinip nichts ausrichten konnten. Zudem testet BAYER das Präparat mit dem Wirkstoff Regorafenib – eine Weiterentwicklung des NEXAVAR-Stoffes Sorafenib – als Medikament zur Therapie von fortgeschrittenem Leberkrebs. Ein Wundermittel hat der Pharma-Riese mit STIVARGA aber nicht entwickelt. So steigerte die Substanz bei den klinischen Prüfungen die Gesamtüberlebenszeit von Darmkrebs-Kranken gerade einmal um 1,4 Monate und schenkte ihnen bloß eine um 0,2 Monate längere Zeit ohne weiteres Tumor-Wachstum.

USA: Zulassung für XOFIGO

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat BAYERs gemeinsam mit dem norwegischen Unternehmen ALGETA entwickelten Medikament XOFIGO eine Zulassung erteilt. Die Arznei ist zum Einsatz bei der Prostatakrebs-Art CRPC bestimmt, wenn eine Hormon-Behandlung erfolglos geblieben ist und sich zudem noch Metastasen im Knochen gebildet haben. Dann soll eine radioaktive Bestrahlung mit dem Wirkstoff Radium-223-Dichlorid das Wachstum der Tumor-Zellen hemmen. Bei den Klinischen Tests verhalf es den Patienten jedoch nur zu einem noch nicht einmal drei Monate längeren Leben.

NEXAVAR bei Schilddrüsenkrebs?

Der Leverkusener Multi hat für sein Medikament NEXAVAR bisher nur Zulassungen für die Behandlung bestimmter Formen von Nieren- und Leberkrebs erhalten. Als Medikament zum Einsatz bei Lungen, Haut-, Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs scheiterte das Präparat dagegen in den klinischen Prüfungen. Trotzdem versucht BAYER weiterhin mit allen Mitteln, das Anwendungsspektrum der Arznei zu erweitern. So strebt der Konzern im Moment eine Genehmigung für die Indikation „Schilddrüsenkrebs“ an.

INLYTA besser als NEXAVAR

Das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) hat PFIZERs Krebs-Präparat INLYTA bei der Indikation „Nieren-Tumor“ mit BAYERs NEXAVAR verglichen und ersterem eine Überlegenheit attestiert. Bei den Wirkungen auf das Gesamtüberleben und die Lebensqualität gab es keine großen Unterschiede, wohl aber bei den Nebenwirkungen. So verursachte NEXAVAR deutlich mehr unerwünschte Arznei-Effekte wie Hautausschlag, Haarausfall sowie Hand- und Fußschwellungen; nur Stimm-Störungen traten unter dem Mittel seltener auf als unter INLYTA.

BAYER kauft CONCEPTUS

Der Leverkusener Multi hat für 852 Millionen Euro das US-amerikanische Pharma-Unternehmen CONCEPTUS aufgekauft, das mit ESSENCE ein ohne Hormone auskommendes Produkt zur Sterilisation entwickelt hat. Setzen MedizinerInnen der Frau die kleine Spirale ein, wofür keine Vollnarkose nötig ist, so sorgen Kunststoff-Fasern für ein so großes Wachstum des Bindegewebes, dass es die Eileiter verschließt. BAYER knüpft einige Erwartungen an ESSENCE. „Pro Familia“ urteilt derweil etwas vorsichtiger: „Bisherige Studien deuten darauf hin, dass die Technik sicher und vergleichsweise schonend ist. Über ihre längerfristigen Auswirkungen liegen noch keine Daten vor.“

BAYER kauft STEIGERWALD

Der Leverkusener Multi hat das Unternehmen STEIGERWALD gekauft, das mit 180 Beschäftigten Arzneimittel auf pflanzlicher Basis herstellt. Zur Produktpalette gehören unter anderem die Magen-Arznei IBEROGAST, das Antidepressivum auf Johanniskraut-Basis LAIF und Mittel gegen Husten, Schmerzen, Venenleiden, Leber-Beschwerden und Schlafstörungen.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Pestizide im Kaffee-Anbau

Schon im Jahr 1999 berichtete Stichwort BAYER über die verheerenden Folgen von BAYER-Pestiziden im brasilianischen Kaffee-Anbau (SWB 1/99). Bis heute hat sich an der Situation nichts geändert, wie die ARD-Dokumentation „Bittere Ernte – Der hohe Preis des billigen Kaffees“ von Michael Höft und dessen Zeit-Artikel „Das Bella-Crema-Geheimnis“ dokumentierte. Eine Million Tonnen Agro-Chemie gelangte 2011 in dem südamerikanischen Land auf die Felder, dreimal so viel wie in den USA. Und immer mit dabei: Ackergifte made in Leverkusen. Der Autor stieß nicht nur auf BAYSISTON, sondern auch auf den Wirkstoff Endosulfan (u. a. enthalten in den BAYER-Mitteln MALIX, PHASER, THIODAN), obwohl der Multi bereits 2009 einen Verkaufsstopp angekündigt hatte. Schon Kinder müssen die Agro-Chemikalien auf den Plantagen ausbringen, oft ohne Schutzkleidung. „Wir haben das Gift einfach mit einer selbst gebauten Schaufel aus dem Eimer geholt und verteilt. Ich hatte nur eine Maske vor dem Mund, sonst gar nichts“, berichtete ein 40-jähriger Landarbeiter, der im Alter von elf mit der Feldarbeit begann. Heute leidet er wie so viele seiner Kollegen an Parkinson. Der Global Player streitet solche Risiken und Nebenwirkungen seiner Produkte aber ab. „Uns sind keine wissenschaftlichen Studien bekannt, die einen Zusammenhang zwischen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und dem Risiko, an Parkinson zu erkranken, belegen“, erklärte ein Unternehmenssprecher in der Zeit.

Immer mehr Glufosinat

Immer mehr Unkräuter bilden Resistenzen gegen das MONSANTO-Herbizid ROUND-UP mit dem Wirkstoff Glyphosat aus. Das steigert die Markt-Chancen von BAYERs LIBERTY, das der Konzern bevorzugt in Kombination mit gentechnisch gegen das Mittel immun gemachten Pflanzen verkauft. Darum will der Leverkusener Multi weltweit die Produktion des LIBERTY-Wirkstoffes Glufosinat verdoppeln, obwohl dessen EU-Zulassung wegen seiner Gefährlichkeit 2017 ausläuft (siehe auch AKTION & KRITIK). Er erweiterte nicht nur seine Fertigungsstätte in Knapsack bei Köln (Ticker 2/13), sondern plant im US-amerikanischen Mobile sogar die Errichtung einer komplett neuen Herstellungsanlage.

Glyphosat im Urin

Das Anti-Unkrautmittel Glyphosat kommt hauptsächlich in Kombination mit MONSANTO-Genpflanzen der „ROUND UP“-Baureihe zum Einsatz, aber auch in BAYER-Pestiziden wie GLYPHOS oder USTINEX. Zudem will der Multi es künftig gemeinsam mit seinen genmanipulierten Baumwoll-Arten „GHB 614“, „GHB119“ und T304-40 vermarkten, die er zur Zeit noch in Freisetzungsversuchen testet. Im letzten Jahr hatten WissenschaftlerInnen der Universität Leipzig den Stoff im menschlichen Urin nachgewiesen (Ticker 4/12). Eine neue Untersuchung des BUND mit 182 GroßstädterInnen aus 18 Ländern bestätigte jetzt diesen Befund. Bei 90 Prozent der maltesischen StaatsbürgerInnen, 70 Prozent der deutschen und polnischen, 63 Prozent der niederländischen und 60 Prozent der tschechischen fand sich die Substanz wieder. Die geringsten Belastungen zeigten sich mit zehn Prozent bei BulgarierInnen und MazedonierInnen. „Es ist erschreckend, dass fast die Hälfte der Bewohner von Großstädten in Europa Glyphosat im Körper hat. Dabei ist Glyphosat nicht das einzige Pestizid, dem die Menschen ausgesetzt sind“, kommentierte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger das Resultat der Studie.

BAYER kauft PROPHYTA

Der Leverkusener Multi baut sein Geschäft mit Bio-Pestiziden aus, die ohne Chemie auskommen und stattdessen etwa mit Bakterien operieren. Nachdem der Agro-Riese im letzten Jahr das US-Unternehmen AGRAQUEST erwarb, kaufte er Anfang 2013 die bundesdeutsche Firma PROPHYTA. Der Betrieb mit Sitz in Malchow stellt unter anderem das Antiwurmmittel BIOACT und das Antipilzmittel CONTANS her. Daneben verfügt er über eine eigene Forschungsabteilung und hält auch Patente.

PFLANZEN & SAATEN

90 Forschungskooperationen

Nicht nur im Pharma-Bereich setzt BAYER bei der Forschung verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen. Im Saatgut-Bereich existieren 90 solcher Kooperationen, die der Multi als äußerst ertragreich bewertet. Laut „Nachhaltigkeitsbericht 2012“ bildeten sie „bereits die Grundlage für die Neuentwicklungen des vergangenen Jahres“.

Eigene Raps-Sorten ab 2014

Im Pestizid-Bereich kann BAYER nicht weiter wachsen, da sich dort oligopolistische Strukturen herausgebildet haben und die Kartellbehörden den fünf marktbeherrschenden Agro-Riesen Zukäufe nicht so ohne Weiteres gestatten. Deshalb baut der Leverkusener Multi seit einiger Zeit sein Saatgut-Geschäft aus. So kündigte der Konzern für das nächste Jahr die Vermarktung einer eigenen Rapssorte an, die er im Kombipack mit seinen Ackergiften anbieten will.

Neue Saatgut-Verordnung

Anfang Mai 2013 hat die EU-Kommission einen Entwurf für eine neue Saatgut-Verordnung vorgelegt. Dieser stärkt die Position von Industrie-Saatgut und macht es alten und lokalen Sorten schwerer, einen Marktzugang zu erhalten, was die Artenvielfalt bedroht. Brüssel will BAYER & Co. sogar gestatten, die Qualitätskontrolle für ihre Produkte selber zu übernehmen. Aber gegen diese Pläne formiert sich Widerstand. SAVE OUR SEEDS und andere Organisationen haben eine Kampagne gestartet.

GENE & KLONE

Weitere Genreis-Funde

Im Jahr 2006 war BAYERs gentechnisch veränderter Langkorn-Reis „LL601“ weltweit in Supermärkten aufgetaucht, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nirgendwo eine Zulassung für die gegen das hochgefährliche Herbizid Glufosinat (Produktname: LIBERTY) resistente Labor-Frucht vorlag. Und Kontaminationen gibt es weiterhin. So fanden WissenschaftlerInnen der „Istanbul Technical University“ in Handelsreis, den die US-Unternehmen ARCHER DANIELS MIDLAND und BUNGE in die Türkei geliefert hatten, Spuren von LL601. Auch in den Jahren davor hatten WissenschaftlerInnen Rückstände aufgespürt. 2011 und 2012 wiesen ForscherInnen in EU-Proben jeweils einmal die Sorten LL601 und LL62 nach. 2008 stießen sie sieben Mal auf LL601 und einmal auf LL62.

Neue Freisetzungsversuche in Spanien

Spanien ist das Gentechnik-Eldorado der EU. 60 Freisetzungsversuche führte BAYER dort schon durch. Und in diesem Frühjahr beantragte der Konzern gleich vier neue Tests mit genmanipulierten Baumwoll-Pflanzen. Dabei handelt es sich um den glufosinat-resistenten LLCotton25, die glyphosat-resistente Art GHB614, die ebenfalls glyphosat-resistente, aber zusätzlich noch mit dem für Insekten tödlichen Bacillus thuringiensis (Bt) bestückte Sorte GHB119 und das glufosinat-resistente und Bt-bewehrte Produkt T304-40.

Zulassung für Gen-Soja beantragt

Schadinsekten gewöhnen sich zunehmend an die Pestizide, welche die Hersteller im Kombipack mit ihren gegen diese Wirkstoffe resistenten Genpflanzen verkaufen. Deshalb gehen die Multis nach der Devise „Doppelt hält besser“ immer mehr dazu über, ihre Sorten gleich gegen mehrere Agrochemikalien immun zu machen und gewähren sich gegenseitig Zugriff auf ihre Technologien. So hat der Leverkusener Multi mit SYNGENTA eine Soja-Art entwickelt, die gleichzeitig gegen die BAYER-Herbizide BALANCE (Wirkstoff: Isoxaflutole) und LIBERTY (Wirkstoff: Glufosinat) sowie gegen das SYNGENTA-Mittel CALLISTO (Wirkstoff: Mesotrione) immun ist. Für diese Mittel haben die beiden Konzerne nun unter anderem in den USA, der EU und Kanada einen Zulassungsantrag gestellt.

SMARTSTAX mit Glufosinat

Um Genpflanzen gegen solche Unkräuter und Schadinsekten zu wappnen, die sich an einzelne Mittel schon gewöhnt haben, immunisiert auch MONSANTO seine Labor-Früchte gleich gegen mehrere Agro-Chemikalien, damit die LandwirtInnen beim Sprühen nicht nur auf ein Mittel zurückgreifen können. So hat der Multi bei der EU die Import-Zulassung für die Genmais-Sorte SMARTSTAX beantragt, die gleich mit sechs Bt-Toxinen gegen den Maiszünsler und andere Insekten sowie mit Resistenzen gegen zwei Pestizide bewehrt ist. Bei einem der Ackergifte handelt es sich um BAYERs berühmt-berüchtigtes Glufosinat, dessen EU-Genehmigung wegen seiner Gefährlichkeit 2017 ausläuft (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). Doch nicht nur das stößt auf Kritik. Die Initiative TESTBIOTECH moniert fehlende Untersuchungen zur Kombinationswirkung der Bt-Toxine und der Anti-Unkrautmittel; auch lägen keine Nachweise zur Umweltverträglichkeit vor. Die EU hatte ebenfalls Bedenken. Im ersten Durchgang lehnte Brüssel das Begehr MONSANTOs ab, Deutschland enthielt sich bei der Abstimmung der Stimme.

Neue EYLEA-Indikationen gesucht

Das Vorgehen hat Methode: Kaum hat BAYER die Zulassung für ein Medikament zur Behandlung einer bestimmten Krankheit erhalten, da schaut der Konzern sich schon nach weiteren Verwendungsmöglichkeiten um. So geht er auch im Fall des Gentech-Augenpräparats EYLEA vor, das 2011 in den USA und 2012 in Europa eine Genehmigung zur Therapie der feuchten Makula-Degeneration – einer Augenerkrankung, die zur Blindheit führen kann – erhalten hat. Zur Zeit laufen Anträge zur Anwendung von EYLEA bei einem Zentralvenen-Verschluss der Netzhaut sowie zur Gabe bei Flüssigkeitsansammlungen in der Makula-Region des Auges, die nach einem solchen Verschluss auftreten. Darüber hinaus führt der Pharma-Riese klinische Tests zu den Indikationen „diabetisches Makula-Ödem“ und „choroidale Neovaskularisation“, einer Gewebe-Wucherung am Seh-Organ, durch. Als Augen-Allheilmittel kommt der gemeinsam mit der Firma REGENERON entwickelte EYLEA-Wirkstoff Aflibercept aber nicht in Betracht. In den Tests, die zur ersten Zulassung führten, demonstrierte er lediglich seine Nicht-Unterlegenheit gegenüber Ranibizumab. Zudem traten während der Erprobungen Nebenwirkungen wie Bindehaut-Blutungen, grauer Star, Augenschmerzen, Glaskörper-Trübungen und Erhöhung des Augeninnendrucks auf.

EYLEA hat keinen Zusatznutzen

Seit einiger Zeit prüft das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG), ob neue Medikamente gegenüber schon gebräuchlichen einen Zusatznutzen aufweisen. Und nur wenn das der Fall ist, empfiehlt es eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Unlängst beschäftigte die Einrichtung sich auch mit BAYERs Gentech-Augenpräparat EYLEA. Das Mittel mit dem Wirkstoff Aflibercept hat in den Zulassungstests zwar nur seine Nicht-Unterlegenheit gegenüber Ranibizumab demonstriert, aber der Leverkusener Multi legte dem IQWiG zusätzliches Material vor. Darin versuchte er zu beweisen, dass unter Ranibizumab mehr Nebenwirkungen auftreten als unter Aflibercept. Da Ranibizumab öfter injiziert werden muss als Aflibercept und jede Spritze das Risiko von Augen-Entzündungen erhöht, weise Aflibercept das bessere Risiko-Profil auf, argumentierte der Konzern. Dem mochte das IQWiG jedoch nicht folgen. Bei dem Institut konnte die BAYER-Darstellung, „dass es unter einer erhöhten Anzahl von Injektionen zwangsläufig vermehrt zu okularen Schadensereignissen unter Ranibizumab im Vergleich zu Aflibercept kommt, anhand der Daten aus den beiden Zulassungsstudien VIEW 1 und VIEW 2 nicht nachvollzogen werden“. Darum attestierte es dem Präparat keinen Zusatznutzen.

Keine Zulassung für BAY 86-6150

Bei etwa einem Drittel der Bluter-Patienten nützen Gerinnungspräparate nichts, da ihr Organismus Antikörper gegen die Mittel herausbildet. Für diese Gruppe hat BAYER den Wirkstoff BAY 86-6150 entwickelt. In Tests aber stießen die Körper vieler Probanden auch diese Substanz ab. Darum brach der Leverkusener Multi die klinische Erprobung ab. „Die Sicherheit der Patienten ist unser wichtigstes Anliegen bei der Planung klinischer Studien und natürlich auch bei der Untersuchung von BAY 86-6150“, sagte Kemal Malik vom Leverkusener Multi und verkündete das Aus für die Arznei: „Wir beenden die Studie mit BAY 86-6150 aufgrund der aufgetretenen Sicherheitsbedenken.“

WASSER, BODEN & LUFT

Chemische Kampfstoffe im Meer

1936 erfand Gerhard Schrader, Forscher bei der von BAYER mitgegründeten IG FARBEN, den chemischen Kampfstoff Sarin. Auch sonst spielte der Leverkusener Multi bei der Entwicklung dieser Giftgase eine bedeutende Rolle. So basiert das von US-WissenschaftlerInnen zusammengebraute VX auf einem Patent des Konzerns. Und noch heute sorgen Sarin & Co. für Angst und Schrecken, nicht nur weil sie sich immer noch in vielen Waffen-Arsenalen befinden – der chilenische Diktator Pinochet verwendete es ebenso wie Saddam Hussein 1987 und 1988 bei seinen Attacken auf kurdische Dörfer und die japanische Aum-Sekte bei ihren Anschlägen von 1994 und 1995 –, sondern auch, weil die Substanzen alles andere als friedlich in Nord- und Ostsee schlummern. Durch das Salzwasser und die Korrosion treten die Stoffe nämlich aus. Für besonders betroffene Gebiete wie die Küste vor Helgoland fordern ExpertInnen schon ein Fischerei-Verbot, weil sich die Granaten in den Netzen verfangen könnten. Die Chemikalien gelangen sogar bis an die Strände. An manchen Orten führen Kampfmittel-Bergungsfirmen schon regelmäßige Patrouillen-Gänge durch. Nach ExpertInnen-Schätzungen liegen in der Nordsee 170.000 Tonnen und in der Ostsee 42.000 bis 65.000 Tonnen Chemie-Waffen. Die Nazis hatten die Munition kurz vor Kriegsende aus Angst vor Angriffen auf ihre Depots versenkt. Aber auch nach 1945 gelangten die Gifte noch ins Meer, da die Alliierten die Verklappung der deutschen Armee-Bestände angeordnet hatten. Und die Behörden wollen sie einstweilen in den Gewässern lassen, vor einer Bergung scheuen die Verantwortlichen wegen der damit verbundenen Gefahren zurück.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

Chlor und kein Ende

„Eigentlich ist es eines Chemikers unwürdig, dass wir immer noch auf Chlor bauen“, beklagte der ehemalige BAYER-Vorständler Eberhard Weise. Und er tat dies bereits in einer Spiegel-Ausgabe von 1993, weshalb es heutzutage noch ein bisschen unwürdiger ist, weiter auf die Chlorchemie zu setzen, ohne nach Alternativen zu suchen. In einer Größenordnung von 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr produziert der Leverkusener Multi das gefährliche Gas aus der Gruppe der Halogene und zählt damit zu den größten Herstellern in Europa.

NANO & CO.

Ausstieg aus der Nano-Technik

Mit großen Worten pries das „Erfinder-Unternehmen“ BAYER 2003 die Nano-Technik. „Wenn wir lernen, Materialien bis in die atomare Ebene hinein zu verändern, dann können wir neue Wirkungen erzielen, Eigenschaften optimieren und dadurch völlig neue Möglichkeiten für alle Geschäftsfelder unseres Unternehmen eröffnen“, frohlockte der damalige Forschungsvorstand Udo Oels. Schon bis 2010 rechnete der Multi mit einem Marktvolumen von 200 Milliarden Euro für Nano-Produkte. Und die Bundesregierung steckte der Konzern mit seiner Begeisterung an. Mit neun Millionen Euro unterstützte diese den Global Player bei der Entwicklung von Carbon Nanotubes (CNT), Kohlenstoff-Röhrchen aus Nano-Materialien. Ungeachtet der Risiken – die winzigen Teilchen können beispielsweise ähnlich wie Asbest-Fasern die schützende Blut-/Hirnschranke überwinden – machte sich der Global Player ans Werk. Im Laufenburger Werk seiner ehemaligen Tochtergesellschaft HC STARCK oder in der Leverkusener Pilotanlage entwickelte er BAYTUBES-Prototypen zur Verwendung in Duftkapseln, Folien, Flüsterschotter, Eishockeyschlägern, Kathedern, Schläuchen, Windrad-Flügeln und Akkus. Allerdings begann es bald zu hapern. Das Leverkusener Technikum kam nicht richtig ans Laufen, und Abnehmer für sein neues Produkt fand BAYER auch nicht in genügender Zahl. So antwortete die Bezirksregierung 2011 der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN, die BAYER verdächtigte, bereits ohne Genehmigung BAYTUBES für den kommerziellen Gebrauch herzustellen und deshalb um Aufklärung bat: „Anfragen bei potenziellen Kunden haben inzwischen gezeigt, dass der Markt CNT-Material mit anderen Eigenschaften benötigt.“ BAYER habe „wegen der unzureichenden Nachfrage auf dem Markt“ nicht beantragt, Teile der Produktion zu verkaufen. Obwohl das Unternehmen in Tateinheit mit HC STARCK weiter den Ausbau des Laufenburger Nano-Werks betrieb und eine Produktionserweiterung beantragte, klangen seine Verlautbarungen zum Thema „Nano“ bald schon gedämpfter. „Es ist jedoch eine fatale Fehlinterpretation, dass wir diese Labor-Ergebnisse einfach in Produkte und Anwendungen übertragen können, die man morgen bei ALDI kaufen kann“, ruderte der Nano-Beauftragte Péter Krüger beim letzten „Inno.CNT“-Kongress zurück, wo sich selbst ForscherInnen vom Fraunhofer-Institute auf Durchhalte-Parolen beschränkten: „Wir dürfen mit den CNTs nicht zu früh aufgeben.“ Das hat der Leverkusener Multi ein paar Wochen später dann aber doch getan. Er hatte offenbar die Hoffnung verloren, gleichzeitig imstande zu sein, die komplexen Herstellungsprozesse zu beherrschen und einflussreiche Branchen für die neuen Materialien zu gewinnen. Erst verkaufte er sein Geschäft mit Nano-Silbertinten, dann verkündete er das Aus für den ganzen Zweig. „Bahnbrechende Anwendungen für den Massenmarkt“ seien nicht in Sicht, so BAYER-Manager Patrick Thomas zum Ausstieg aus der „Zukunftstechnologie“.

PLASTE & ELASTE

WM-Stadion mit MAKROLON

Auch BAYER ist bei der kommenden Fußball-WM in Brasilien mit von der Partie. „Transparente MAKROLON-Massivplatten sorgen (...) dafür, dass die 70.000 Zuschauer im künftigten Estádio Nacional in der Hauptstadt Brasilia geschützt vor Sonne und Regen verfolgen können“, vermeldet der Konzern. In der heimatlichen „Bayarena“ drohten diese jedoch für „einstürzende Neubauten“ zu sorgen. Sie entsprachen nämlich nicht den Brandschutz-Anforderungen. Deshalb bestand die Gefahr, dass sie durch Bengalos oder Feuerwerkskörper entflammen und dann auf die ZuschauerInnen niederstürzen. Aus diesem Grund musste BAYER 04 Leverkusen die Platten abbauen und sie durch solche aus einem widerstandsfähigerem MAKROLON ersetzen, was mehrere Millionen Euro verschlang. In Brasilien haben die Kosten für den Bau der WM-Arenen derweil schon zu Massen-Protesten mit bis zu 200.000 TeilnehmerInnen geführt. „Weniger Stadien, mehr Gesundheit“, forderten die DemonstrantInnen etwa.

PRODUKTION & SICHERHEIT

Hacker attackieren BAYER

Im letzten Jahr verzeichnete der Leverkusener Multi einen Hacker-Angriff aus China mit dem Ziel, Industrie-Spionage zu betreiben. Auch EADS, THYSSENKRUPP und IBM zählten zu den Opfern. Zuvor schon musste sich BAYER des auf Produktionssteuerungssoftware von SIEMENS abgestellten Computer-Virus Stuxnet erwehren, der im Herbst 2010 auch in iranische Atomanlagen eingedrungen war.

STANDORTE & PRODUKTION

Projekt „Krämer-See“ passé

Die Stadt Monheim wollte den Krämer-See erschließen und dort einen Bade-Bereich einrichten. Dazu benötigte sie allerdings ein BAYER gehörendes Areal. Als der Konzern schriftlich seine Bereitschaft signalisierte, der Gemeinde das Gelände zu verkaufen, begann diese mit den Planungen. Anfang 2013 kam dann allerdings der Schock: Das Unternehmen zog die Zusage zurück. „Uns wurde mitgeteilt, dass BAYER die Fläche nun als besonders wertvoll einschätzt, da sie nie mit Kunstdünger behandelt wurde. Sie sei wichtig für zukünftige Forschungsprojekte und deshalb nicht zu verkaufen“, erklärte Monheims oberster Stadtplaner Robert Ulrich. Jahrelange Arbeit machte der Agro-Riese so zunichte.

Brunsbüttel: neue Energie-Gesellschaft

Der Leverkusener Multi hat am Standort Brunsbüttel eine eigene Energie-Gesellschaft gegründet und ihr die Verantwortung für die Versorgung des Chemie-„Parks“ mit Strom und für die dazu benötigte Infrastruktur übertragen.

Infrastruktur-Maßnahmen gefordert

Die von BAYERs ehemaligem Finanz-Chef Heribert Zitzelsberger in seiner Funktion als Staatssekretär im Finanzministerium maßgeblich mitgeprägte Unternehmenssteuer„reform“ des Jahres 2000 hat Staat, Land und Kommunen große Einnahme-Verluste beschert. Als eine Folge davon blieben nötige Investitionen in Straßen und Schienen-Wege aus, weshalb das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium sogar unlängst zeitweilig die Rheinbrücke bei Leverkusen sperren musste. Nun bemängelt der Global Player aber gerade diese Nebenwirkung seiner nur noch spärlich fließenden Abgaben. So forderte Ernst Grigat, bei der 60-prozentigen BAYER-Tochter CURRENTA für die Dormagener und Leverkusener Chem-„Parks“ verantwortlich, die rot-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auf, eine Generalüberholung der Verkehrswege im Land vorzunehmen. „Wir brauchen eine Runderneuerung der Infrastruktur, damit die Lage mitten in NRW auch weiterhin ein Standort-Vorteil bleibt“, so Grigat.

Leverkusens Image-Probleme

Die Stadt, in welcher der BAYER-Konzern seinen Stammsitz hat, verfügt über viele Parks, Wiesenflächen und Biotope. „Trotzdem hat Leverkusen es noch nicht ganz geschafft, sein Chemie-Image ganz über Bord zu werfen“, klagt Lothar Schmitz vom Gartenamt. In der Außenwahrnehmung überstrahlt nämlich der Agro-Riese alles und sorgt eher für graue denn für grüne Assoziationen. Dagegen will das Rathaus etwas tun. „Unser Stadt-Marketing ist in der Tat verbesserungswürdig“, sagt Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn (CDU). Aber für eine PR-Kampagne hat die Kommune kein Geld, hauptsächlich weil der Multi dank der von ihm mitgestalteten Unternehmenssteuer„reformen“ nicht mehr so viel Abgaben zahlt wie früher. So bleibt das Schicksal der Stadt doch unauflösbar mit BAYER verbunden.

ÖKONOMIE & PROFIT

BAYERs belgisches Steuer-Paradies

Nach einer Schätzung der EU-Kommission gehen den Mitgliedsstaaten alljährlich Einahmen in Höhe von ca. einer Billion Euro durch Steuerhinterziehung oder „ganz legale Steuertricks“ verloren. Die bundesdeutschen Finanzämter kommen dem nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans zufolge auf einen Fehlbetrag von 160 Milliarden Euro, nach Ansicht des SPD-Politikers größtenteils verursacht durch die großen Unternehmen, „die gezielt Steuer-Schlupflöcher in der Gesetzgebung ausnutzen“. BAYER geht zum Steuersparen nach Belgien. Das Land gewährt nämlich Zinsen auf Eigenkapital und lockt damit ausländisches Geld zur Steuer-Veranschlagung an. Deshalb verdoppelte der Leverkusener Multi 2011 das Eigenkapital seiner in Antwerpen ansässigen Tochter-Gesellschaft auf acht Milliarden Euro und konnte seinen Gewinn von 254,8 Millionen Euro fast komplett wieder mit nach Hause nehmen. Lediglich 10,8 Millionen Euro musste er im Nachbarstaat lassen – das entspricht einer Steuerquote von 4,3 Prozent. Zur Erklärung heißt es aus der Zentrale des Global Players lediglich: „BAYER nutzt wie einige andere Unternehmen das günstige makrowirtschaftliche Klima in Belgien, das durch den Abzug für Risikokapital geschaffen wurde.“ Da die Kritik an dieser Praxis der Unternehmen seit einiger Zeit zunimmt, planen die EU und die G8-Staaten Maßnahmen, um Steuer-Oasen zu schließen und umfassendere Auskünfte über das globale Steuer-Gebaren von BAYER & Co. zu erhalten. Konkrete Regelungen stehen bisher allerdings noch aus, und Extrem-Lobbyismus dürfte die schlimmsten Folgen für die Konzern-Kassen verhindern.

Standort-Nachteile durch Fracking

Die ebenso brachiale wie umweltschädliche Fracking-Technik, die mit Hilfe von Chemikalien Risse in unterirdischen Gesteinsschichten erzeugt, um so leichter Erdgas-Vorkommen zu erschließen, hat für einen Boom gesorgt und den US-amerikanischen Unternehmen zu billiger Energie verholfen. Der Leverkusener Multi sieht sich dadurch im Hintertreffen. „Die damit günstigeren Produktionskosten in den USA verschärfen natürlich in einigen Bereichen den Konkurrenz-Druck“, klagt BAYER-Chef Marijn Dekkers. Und natürlich erwartet er von der Bundesregierung, diesen Standort-Nachteil auszugleichen, indem diese den Konzernen zu (noch) günstigeren Strom-Tarifen verhilft.

Baumann warnt vor Abwertungsspirale

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise werten Staaten wie Japan und China ihre Währungen ab, um ihre Export-Kraft zu steigern. BAYER betrachtet das mit Sorge. „Ein Abwertungskrieg kennt am Ende nur Verlierer“, sagte Finanzchef Werner Baumann der Nachrichtenagentur dpa. Baumann konnte die Effekte für den Konzern sogar genau beziffern. Eine Aufwertung des Euro gegenüber dem Yen oder dem Yuan schlägt sich in den Bilanzen mit einem Minus von 70 Millionen Euro nieder, eine entsprechende Abwertung mit einem Plus von 70 Millionen. Darum hat das Unternehmen auch von der Euro-Schwäche profitiert. Sie trug ihm im letzten Jahr 400 Millionen Euro ein.

BAYER gegen Finanztransaktionssteuer

Das unkontrollierte Treiben auf den Finanzmärkten hatte einen großen Anteil am Ausbruch der jüngsten Wirtschaftskrise. Um den Handel wenigstens etwas zu regulieren, griff die EU einen Vorschlag von ATTAC auf und machte für die Mitgliedsländer den Weg zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer frei. BAYER & Co. wehren