29. August 2012

Coordination gegen BAYER-Gefahren

Fehlbildungen durch Duogynon

Schering: Hinweise auf Bestechung von Wissenschaftlern

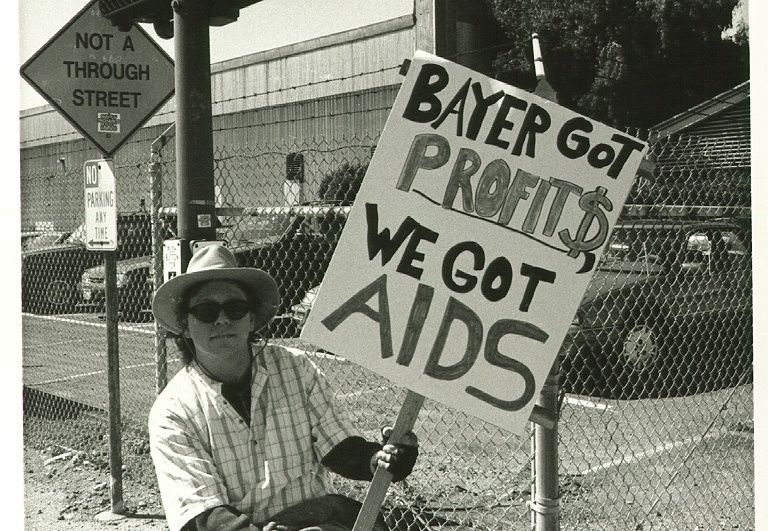

Der Prozess um den fruchtschädigenden Schwangerschafts-Test Duogynon geht in eine neue Runde. Der Kläger Andre Sommer und sein Rechtsanwalt Jörg Heynemann werfen dem Berliner Landgericht vor, Hinweisen auf eine mutmaßliche Beeinflussung von Forschungsergebnissen durch Mitarbeiter des Schering-Konzern, nicht nachgegangen zu sein. Schering hatte das Produkt einst auf den Markt gebracht, die Firma gehört heute zum BAYER-Konzern.

Ein ehemaliger Schering-Angestellter räumte nun gegenüber dem Kläger ein, Anfang der 1980er Jahre Wissenschaftler bestochen zu haben, damit diese Duogynon in einer Broschüre positiv darstellten. Im Raum stehen Zahlungen von 100.000 Mark. Zu diesem Zeitpunkt war die Gefahr von Fehlbildungen bereits über ein Jahrzehnt bekannt. Entsprechende Präparate konkurrierender Firmen waren längst vom Markt genommen worden.

„Damit wurde vielen Familien die Möglichkeit genommen, damals gegen Schering vorzugehen. Hier geht es um Treuwidrigkeit, und die verjährt nicht“, so Andre Sommer. Anwalt Heynemann ergänzte gegenüber der taz: „Man kann nicht jahrzehntelang dafür sorgen, dass nichts ans Licht kommt, und dann sagen, es ist alles verjährt“. Anfang Juli hatte das Gericht den Fall als „verjährt“ bezeichnet. Sommer und Heynemann verlangen nun eine weitere mündliche Verhandlung, in der der ehemalige Mitarbeiter als Zeuge vernommen wird.

Der Einsatz des Schwangerschaftstests Duogynon führte in den 60er und 70er Jahren zu Tausenden von Herzfehlern, fehlenden Gliedmaßen, Gaumenspalten und Nierenschäden. Neu aufgetauchte Dokumente belegen, dass dem Unternehmen die Risiken des Präparats frühzeitig bekannt waren. Die Firma BAYER als Rechtsnachfolgerin von Schering verweigert bislang eine Einsichtnahme in die Firmenarchive, um die Vorwürfe zu klären.

Philipp Mimkes vom Vorstand der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG): „Ende der siebziger Jahre hat Schering auf Packungen mit dem Wirkstoff von Duogynon einen Warnhinweis anbringen lassen, laut dem das Präparat wegen der Gefahr von Fehlbildungen nicht in der Schwangerschaft eingenommen werden darf. Zur selben Zeit hat Schering betroffenen Eltern ein Vergleichsangebot gemacht – unter der Bedingung, dass diese ihre öffentliche Kritik unterlassen. Es ist beschämend, wenn sich BAYER heute einer vollständigen Aufklärung verweigert“. Wiederholt hatten Duogynon-Geschädigte auf Einladung der CBG in der BAYER-Hauptversammlung eine Entschuldigung des Konzerns gefordert. Der BAYER-Vorstand hatte dies jedoch abgelehnt.

Auch der zuständige Richter am Berliner Landgericht fordert den Konzern auf, die Betroffenen nicht mit dem Hinweis auf Verjährung abzuspeisen: „Aus meiner Sicht empfiehlt sich hier eine gerichtliche Mediation, es sollte einen Dialog geben“, so Richter Holger Matthiessen gegenüber dem Ärzteblatt. Im Verfahren hatte Matthiessen sogar geäußert: „Ein Weltkonzern wie Bayer sollte den Dialog suchen, da kann ich sie nur ermahnen!".

alle Materialien zur Kampagne

Deutsches Ärzteblatt, 6. August 2012

Arzneimittelschäden: Streit um Duogynon dauert an

Der Rechtsstreit um eine angeblich fruchtschädigende Wirkung des Hormonpräparats Duogynon wird in eine neue Runde gehen. In der ersten Juliwoche war ein Kläger vor dem Berliner Landgericht im zweiten Anlauf mit dem Versuch gescheitert, die Bayer Pharma AG für Gesundheitsschäden durch das Medikament zur Verantwortung zu ziehen. Im Gespräch mit dem Deutschen Ärzteblatt bestätigte der Rechtsanwalt des Klägers, gegen die Ablehnung in Berufung zu gehen. Zugleich warf der Jurist dem Gericht vor, Hinweisen auf eine mutmaßliche Beeinflussung von Forschungsergebnissen durch Mitarbeiter des ehemaligen Schering-Konzerns, der das Produkt einst auf den Markt gebracht hatte, nicht nachgegangen zu sein.

Der Anspruch sei verjährt

Der aus Süddeutschland stammende Grundschullehrer André Sommer war bereits 2010 mit einer Auskunftsklage gescheitert. In dem Verfahren versuchte er, die Bayer AG als Rechtsnachfolgerin des Schering-Konzerns dazu zu zwingen, Informationen über das Präparat aus den Firmenarchiven freizugeben. Damals wie heute verweigerte das Gericht dem 36-Jährigen diese Einsicht in die Unterlagen. Einer Auskunftsklage sei nur stattzugeben, wenn eine Entschädigungsklage überhaupt Aussicht auf Erfolg habe. Dies sei aber nicht der Fall, weil der Schaden 1975 während der Schwangerschaft der Mutter des Klägers eingetreten ist und die 30-jährige Verjährungsfrist damit verstrichen sei.

Das Urteil ist für Sommer und weitere Geschädigte schwer zu akzeptieren, zumal die inzwischen strengeren Haftungsregeln für Arzneimittel in ihrem Fall nicht greifen: Das Arzneimittelgesetz war in diesem Punkt 1978 zugunsten von Medikamentenopfern verschärft worden. Im gleichen Jahr hatte Schering das Präparat, das bis dahin als Schwangerschaftstest eingesetzt worden war, vom Markt genommen.

Der Kläger und sein Anwalt Jörg F. Heynemann setzen deswegen alles daran, die vom Gericht angeführte maximale Verjährungsfrist zu umgehen – und fahren schwere Geschütze auf. Mitarbeiter von Schering hätten in den 1980er Jahren gezielt Wissenschaftler bestochen, um die schädigende Wirkung des Präparats zu vertuschen. Bestätigt habe dies ein inzwischen pensionierter Angestellter des Pharmaunternehmens. Es sei ein Verfahrensfehler des Gerichts, den Mann nicht angehört zu haben, sagte Heynemann. Durch die vorgebliche Beeinflussung habe das Unternehmen treuwidrig gehandelt, argumentiert der Medizinrechtler und spricht sogar von „Straftaten“. Bayer könne sich daher nicht auf die üblichen Verjährungsfristen des bürgerlichen Rechts berufen.

Der Richter will einen Dialog

Bei Bayer will man sich zum Verfahren nicht äußern und verweist auf bekannte Positionen. Seit den 1960er Jahren sei Duogynon „zahlreichen Prüfungen im In- und Ausland unterzogen“ worden, schrieb Sprecherin Katja Seifert in einer Stellungnahme an das Deutsche Ärzteblatt. Bei dem folgenden „ausführlichen wissenschaftlichen Diskurs“ sei kein Nachweis für einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Duogynon und Missbildungen erbracht worden. Dies gelte auch für ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren, das in den 1980er Jahren eingestellt wurde. Neue Erkenntnisse gebe es nicht.

Klar ist: Der Streit ist nicht beendet. „Aus meiner Sicht empfiehlt sich hier eine gerichtliche Mediation, es sollte einen Dialog geben“, appellierte Richter Holger Matthiessen mehrfach. Ob Bayer dazu bereit wäre, fragte er den Anwalt der Beklagten, Henning Moelle. Der schüttelte mit dem Kopf. Der Anspruch sei verjährt, führt der Jurist später aus: „Wenn er denn überhaupt je bestanden hat“. Harald Neuber