AKTION & KRITIK

Proteste wg. DYSTAR-Insolvenz

Den aus der BAYER-Familie verstoßenen Firmen blüht zumeist ein schweres Schicksal. AGFA, DYNEVO und TANATEX warten immer wieder mit harten Einschnitten für die Beschäftigten auf, und der Farbstoffproduzent DYSTAR musste im letzten Jahr sogar Insolvenz anmelden. Es gibt mit dem chinesischen Unternehmen HUBAI CHUYAN und dem indischen Konzern KIRI DYES zwar zwei Kauf-Interessenten, aber die Verhandlungen gestalten sich unter anderem wegen der hohen Pacht, die DYSTAR für ihre Gebäude an die BAYER-Abspaltung LANXESS zu zahlen hat, schwierig. Auf dem Internetforum des Leverkusener Anzeigers werfen LeserInnen BAYER unterlassene Hilfeleistung vor. „Ja, es ist soweit, die nächste Firma ist durch Inkompetenz und blauäugiges Denken in den Ruin getrieben worden. Und wer rührt sich nicht und bietet Hilfe an? Jawohl, unsere ehemalige Mutter, die BAYER AG“, schreibt ein „John Jay“ und bezeichnet die letzten beiden Vorstandsvorsitzenden, Manfred Schneider und Werner Wenning, als „Totengräber der BAYER-Familie“.

Proteste wg. MIRENA

Zu den unerwünschten Arznei-Effekten von BAYERs Hormonspirale MIRENA zählen unter anderem Brustkrebs, Herz/Kreislauf-Krankheiten, Bauchhöhlen-Schwangerschaften, Zysten, Zyklusstörungen und Zwischenblutungen. In den USA haben MIRENA-Opfer deshalb eine Unterschriften-Kampagne durchgeführt und eine Liste mit 1.500 Unterzeichnerinnen an die US-Gesundheitsbehörde FDA gesandt, um Maßnahmen einzufordern. Auch in der Bundesrepublik steht das Verhütungsmittel zunehmend in der Kritik. So finden sich auf der Webseite www.hormonspirale-forum.de zahlreiche Berichte über Risiken und Nebenwirkungen.

Neonicotinoid-Verbot gefordert

BAYERs zur Gruppe der Neonicotinoide gehörende Saatgutbehandlungsmittel PONCHO und GAUCHO haben bereits Millionen Bienen den Tod gebracht. Deshalb erließen viele Länder Anwendungsbeschränkungen. Dem französischen Imker-Verband „Fédération Française des Apiculteurs Professionels“ gehen diese jedoch nicht weit genug. Er fordert ein Komplett-Verbot aller Neonicotinoide.

PAN fordert Chlorpyrifos-Stopp

Pestizide sind für Neugeborene in besonderem Maße schädlich, weil ihr Abwehrsystem erst noch heranreift. Normalerweise ist dieser Prozess mit zwei Jahren abgeschlossen. Nach einer Studie der Berkeley-Universität gibt es jedoch auch Kinder, die noch im Alter von sieben Jahren nicht über eine ausreichende Menge des Entgiftungsenzyms Paraoxonase 1 verfügen. Kommen diese mit der Agrochemikalie Chlorpyrifos in Kontakt, die unter anderem in den BAYER-Produkten BLATTANEX, PROFICID und RIDDER enthalten ist, so steigt ihr Vergiftungsrisiko gegenüber den Altersgenossen mit voll entwickelter Immunabwehr um das 50-164fache. Das PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK (PAN) fordert deshalb ein Verbot von Chlorpyrifos.

CBG: Stopp für Klasse-1-Pestizide!

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) hat eine neue Kampagne gestartet, um den Leverkusener Multi dazu zu veranlassen, endlich seine Zusage zu erfüllen und alle Pestizide der Gefahrenklasse 1 vom Markt zu nehmen. Bereits im Geschäftsbericht des Jahres 1995 hatte der Agro-Riese nämlich angekündigt: „Mit einem Drei-Punkte-Programm haben wir uns hinsichtlich Forschung, Entwicklung und Vertrieb der Pflanzenschutz-Produkte klare Ziele für die kommenden fünf Jahre gesetzt. So werden wir die eingesetzte Produktmenge je Anwendung noch weiter reduzieren und Produkte der WHO-Toxizitätsklasse 1 schrittweise durch Präparate mit geringerer Giftigkeit ersetzen“. Dieses Versprechen hat der Konzern nicht gehalten. Er stellte zwar die Produktion von Parathion, Monocrotophos, Oxydemeton-methyl und Endosulfan ein, vertreibt aber bis heute Thiodicarb, Disulfoton, Triazophos, Fenamiphos und Methamidophos. „Durch die Einstellung des Verkaufs aller Wirkstoffe der obersten Gefahrenklasse ließe sich die Zahl der Vergiftungen signifikant verringern“, so begründete Philipp Mimkes vom CBG-Vorstand die Forderungen.

Mahnwache gegen Kohlekraftwerk

Gegen den geplanten, aber noch nicht endgültig genehmigten Bau eines Kohlekraftwerkes auf dem Gelände des Krefelder Chemieparks von BAYER erhebt sich entschiedener Widerstand. Die GegnerInnen des Projektes weisen nicht nur auf den Kohlendioxid-Ausstoß von jährlich ca. 4,4 Millionen Tonnen hin, sondern auch auf die Belastungen durch Feinstaub, Schwermetalle und Radioaktivität. Um dem Protest zu begegnen, hat TRIANEL als Bauherr des Kraftwerks in der Stadt ein Informationsbüro eingerichtet. Bei der Eröffnung erhielt es gleich unliebsamen Besuch. Die Initiative KEIN STEINKOHLEKRAFTWERK IN KREFELD UERDINGEN! hielt vor den Türen eine Mahnwache ab und bekam dabei prominente Unterstützung durch die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn.

AOK kritisiert Gesundheitspolitik

Die neue Bundesregierung macht Gesundheitspolitik ganz im Sinne von BAYER & Co.. So gestattet sie Big Pharma trotz gegenteiliger Ankündigungen weiterhin, die Preise für neue Pillen selber festzulegen und kündigt eine Deregulierung des Arzneimittelmarktes an (siehe SWB 4/09). Dieses Vorgehen stellt die Krankenkassen vor massive Probleme. Die AOK erwägt bereits Zusatzbeiträge und übt Kritik an CDU und FDP. „Ausgerechnet die Koalition, die mehr Wettbewerb fordert, schont Pharma-Hersteller und betreibt Klientelpolitik“, protestierte Winfried Jacobs, Chef der AOK Rheinland/Hamburg.

Wollheim-Uni macht weiter

Im Jahr 2001 ging das Frankfurter IG-FARBEN-Haus in den Besitz der „Johann Wolfgang von Goethe-Universität“ über. Seit dieser Zeit traten Studierende und Lehrende dafür ein, die mahnende Erinnerung an den von BAYER mitgegründeten Mörderkonzern wachzuhalten, indem die Hochschule den ehemaligen IG-Zwangsarbeiter Norbert Wollheim ehrt. Die Leitung wehrte sich aber erfolgreich dagegen, einen Platz auf dem Gelände nach dem Mann zu benennen, der durch seinen 1951 begonnenen Musterprozess Entschädigungszahlungen für die SklavenarbeiterInnen ermöglichte. Stattdessen errichtete sie mit dem „Norbert Wollheim Memorial“ eine Gedenkstätte für ihn (siehe SWB 1/09). Im Zuge des Bildungsstreiks jedoch knüpften Studierende an die alte Idee an. Sie besetzten das Casino-Gebäude und benannten die Alma Mater symbolisch in „Norbert Wollheim Universität“ um. Die Hochschulleitung ließ das Casino räumen, aber die StudentInnen machen weiter und halten unter dem Namen „Norbert Wollheim Universität“ regelmäßig Workshops ab.

Beschwerde in Endlosschleife

1999 hatten sich BAYER und andere Multis am Rande des Davoser Weltwirtschaftsforums im „Global Compact“ dazu bekannt, soziale, ökologische und menschenrechtliche Standards einzuhalten. Nach Meinung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) verstieß der Leverkusener Multi mit der Beinah-Katastrophe in Institute und dem nachfolgenden Katastrophen-Management aber gegen die Regularien des an die UN angebundenen Industrie-Zusammenschlusses. Deshalb forderte die Coordination den Ausschluss. Der „Global Compact“ legte dar, dass er über keinerlei Mandat verfügt, die Einhaltung seiner Prinzipien zu kontrollieren und gegebenenfalls Sanktionen auszusprechen. Nur einen Dialog moderieren könne er. Diesen Job sollte die bundesdeutsche Dependance übernehmen. Trotz Einspruches von Seiten der CBG machte die New Yorker Direktion jetzt bereits zum zweiten Mal diesen Vorschlag - vergeblich. Die Coordination besteht weiterhin darauf, den Fall statuten-gemäß im Leitungsgremium zu verhandeln.

KAPITAL & ARBEIT

BAYER ändert Vorstandsvergütung

Im Jahr 2009 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zur ManagerInnen-Vergütung, um die schlimmsten Exzesse einer an kurzfristigen Gewinnen orientierten Wirtschaft zu unterbinden. In der Folge musste auch der Leverkusener Multi ein neues System zur Honorierung seiner Vorstände einführen. Viel ändert sich jedoch nicht.

Immer noch machen die fixen Bezüge nur 30 Prozent des Gehaltes aus, der Rest ist erfolgsabhängig. Die Basis für die Berechnung dieses Erfolges bleibt der Aktien-Kurs, nur der Berechnungszeitraum ändert sich. Er umfasst eine längere Periode der Unternehmensentwicklung, weshalb BAYER sich dafür selbst das Prädikat „Nachhaltigkeit“ verleiht.

108.400 BAYER-Beschäftigte

Im Geschäftsjahr 2009 hatte der Leverkusener Multi 108.400 Belegschaftsangehörige und damit 200 weniger als 2008.

Kaum Frauen in Führungspositionen

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist bei BAYER gering. Er beläuft sich auf 5,5 Prozent.

BAYER gemeindet JENAPHARM ein

Bisher haben sowohl BAYER VITAL als auch JENAPHARM das Segment „Frauengesundheit“ bei BAYER abgedeckt. Nun plant der Leverkusener Multi eine Umstrukturierung. JENAPHARM soll stärker unter das Dach von BAYER VITAL rücken und nur noch Verhütungsmittel und Präparate für Schwangere selbst vermarkten. Mit dem Umbau gehen Arbeitsplätze in den Bereichen „Marketing“, „klinische Forschung“, „Außendienst“ und „Geschäftsentwicklung“ verloren.

Arbeitsplatzvernichtung in Krefeld

BAYERs 200 Millionen schweres Konzept zur Zukunftssicherung des Standortes Krefeld sichert nicht die Zukunft aller Beschäftigten, denn es ist mit der Vernichtung von 80 Arbeitsplätzen verbunden. Zudem stehen die Investitionen unter dem Vorbehalt von Betriebsgenehmigungen für die Kohlenmonoxid-Pipeline und für das im Chemie-„Park“ geplante Kohlekraftwerk (siehe auch Ticker 4/09).

BMS: Dekkers hält sich bedeckt

Der designierte BAYER-Chef Marijn Dekkers hält sich in Sachen „Zukunft der Kunststoff-Sparte“ bedeckt. „Für Aussagen ist es viel zu früh“, sagte der Holländer der Rheinischen Post. BAYER MATERIAL SCIENCE (BMS) sei „sehr wettbewerbsfähig“, habe aber stärker als der Pharma-Bereich unter konjunkturellen Schwankungen zu leiden, so der Zwischenstand von Dekkers Analyse.

IG BCE will Personenwahlen

Im Vorfeld der im März 2010 stattfindenden Betriebsratswahlen bei BAYER gibt es einen Konflikt zwischen der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) und den oppositionellen Gewerkschaftsgruppen BASIS BETRIEBSRÄTE, BELEGSCHAFTSTEAM und KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR EINE DURCHSCHAUBARE BETRIEBSRATSARBEIT. Die IG BCE plädiert für eine Personenwahl, bei der die alternativen Gruppen ihre Kenntlichkeit verlieren würden, was auch Sinn der Übung ist. „Wir brauchen in der Opposition keine Opposition“, meint Gesamtbetriebsratsvize Oliver Zühlke. BELEGSCHAFTSTEAM & Co. teilen diese Ansicht jedoch nicht und lehnten den IG-BCE-Vorschlag ab.

Dialogreihe mit der IG BCE

Co-Management, wie es leibt und lebt: BAYER hat gemeinsam mit dem Betriebsrat und der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE eine Dialogreihe zum Thema „Chemie ist Zukunft“ veranstaltet, um etwas für die Zukunft umstrittener Projekte wie der Kohlenmonoxid-Pipeline und dem Kohlekraftwerk in Krefeld zu tun. Und es blieb nicht bei dem einen Schulterschluss. Am Ende herrschte Dreieinigkeit, denn auch eingeladene Vertreter der Landesregierung erteilten die Absolution. „Die erstaunlichen Leistungen der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen sind ein Beispiel dafür, welche Kompetenz sie bei der Lösung von Problemen besitzt“, lobte Dirk Meyer vom „Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie“ in einem Monolog-Beitrag.

LANXESS rationalisiert

Zu den aus der BAYER-Familie verstoßenen Firmen mit einem schweren Schicksal zählt auch LANXESS, ehemals Teil der Chemie-Sparte des Leverkusener Multis. Im Zuge der Wirtschaftskrise verordnet sich das Unternehmen eine Schrumpfkur. Der Konzern hat das 360 Millionen Euro schwere Einspar-Programm „Challenge 09-12“ eingeführt, das viele Arbeitsplätze kosten dürfte.

Neuer Betriebskindergarten

Der Leverkusener Multi baut in Monheim eine neue Betreuungseinrichtung für Kinder, um seine Attraktion für Spitzenkräfte zu erhöhen. „Betriebskindergärten sind ein echter Standortfaktor geworden“, meint BAYER-CROPSCIENCE-Sprecher Utz Klages. Als sie das noch nicht waren, hat der Konzern alles dafür getan, sich die Krippen möglichst wenig kosten zu lassen. So hat er 1999 die vier Leverkusener Betriebskindergärten der Trägerschaft des Roten Kreuzes übergeben (Ticker 2/99) und dadurch jährlich ca. eine halbe Million Euro gespart. Die nicht mehr nach Chemie-Tarif bezahlten PädagogInnen mussten hingegen Einkommensverluste von bis zu 1.250 Euro monatlich hinnehmen.

Schneider mächtigster Aufsichtsrat

Der ehemalige BAYER-Boss Manfred Schneider ist mit Aufsichtsratschefsesseln beim Leverkusener Multi, bei RWE und LINDE sowie mit einfachen Mandaten bei DAIMLER und TUI der mächtigste bundesdeutsche Konzern-Kontrolleur. Sein Salär von 998.910 Euro kommt dem eines vollbeschäftigten Top-Managers dann auch ziemlich nahe, wie die „Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz“ konstatierte.

Wenning muss draußen bleiben

Bisher wechselten nicht nur bei BAYER scheidende Vorstandsvorsitzende routinemäßig in den Chefsessel des Aufsichtsrats. Diesen Altersruhesitz kann Werner Wenning jedoch nicht mehr beziehen - das im letzten Jahr verabschiedete Gesetz zur ManagerInnen-Vergütung machts unmöglich. Wenning ist darüber sehr ungehalten, dass die Große Koalition Insider nicht mehr mit Kontrollaufgaben betrauen mochte und grollte in einem Interview: „Wieso sollte es schaden, wenn man etwas vom Geschäft versteht?“.

Beistandskassen-Versammlung unrechtmäßig

Die BAYER-Beistandskasse hatte 2007 Einschnitte beim Sterbegeld, das durchschnittlich ca. 6.000 Euro beträgt, vorgenommen (Ticker 3/08). Die Abschläge können bis zu 2.000 Euro - also ein Drittel der Summe - betragen. Die Mitgliederversammlung fällte diese Entscheidung faktisch ohne die Mitglieder, denn der Vorstand setzte diese nicht über den brisanten Tagesordnungspunkt in Kenntnis. So nahmen nur 26 Personen an der einstündigen Sitzung teil, die für die rund 90.000 Versicherten den Gewinnzuschlag in Höhe von 25 Prozent strich. Deshalb fochten einige Kassen-Angehörige den Beschluss an. Im Februar 2010 bekamen sie nun endgültig Recht zugesprochen. Weil die Beistandskasse nicht ordnungsgemäß zu der Versammlung eingeladen hatte, erklärte das Landgericht Köln die Beschlüsse von damals für ungültig. Jetzt prüft die Sterbekasse, ob sie die Mitglieder wieder über die Kürzungen abstimmen lassen muss.

Sieg für DYSTAR-Beschäftigten

21 DYSTAR-Beschäftigte hatten im letzten Jahr per Aufhebungsvertrag eingewilligt, gegen Zahlung einer Abfindung in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Dann meldete die ehemalige BAYER-Tochter (siehe auch AKTION & KRITIK) Insolvenz an. Während ihre Ex-KollegInnen wenigstens noch Konkurs-Ausfallgeld erhielten, gingen die 21 komplett leer aus. Einer von ihnen klagte dagegen und bekam vom Opladener Arbeitsgericht auch Recht zugesprochen.

ERSTE & DRITTE WELT

Indien als Arzneitest-Ressource

„Auch als Ressource wird Indien für die Pharma-Sparte interessant: Sie lässt dort bereits sechs neue Medikamente testen“, vermeldete die Financial Times Deutschland einmal über BAYERs Engagement in dem Staat. Ein Entwicklungsland als Ressource, das charakterisiert die gängige Praxis bei den Arznei-Prüfungen ganz gut. BAYER & Co. haben in den westlichen Staaten nämlich zunehmend Schwierigkeiten, noch genügend risiko-bereite ProbandInnen für ihre Neuschöpfungen zu finden und profitieren in vielfacher Hinsicht vom Outsourcing. Sie gelangen leichter und für viel weniger Geld an Versuchspersonen, die dann auch noch weniger Fragen stellen, weil sie oftmals die Verträge gar nicht lesen können und einfach ihren ÄrztInnen vertrauen. Zudem gibt es nicht so strenge Vorschriften für die Durchführung der Erprobungen wie beispielsweise in der Bundesrepublik. „Als Indiens Vorteil“ stellt das die in Mumbai ansässige IGATE CLINICAL RESEARCH INTERNATIONAL heraus, die Tests aller Art anbietet. Also insgesamt glänzende Aussichten für BAYER.

EU betreibt Patent-Politik

Seit die Verhandlungsrunden der Welthandelsorganisation WTO zur weiteren Liberalisierung des Welthandels gescheitert sind, betreibt die EU eine eigene Marktöffnungspolitik im Dienste von BAYER & Co. Beim Thema „Patente“ geht sie dabei sogar noch über das berühmt-berüchtigte TRIPS-Abkommen der WTO hinaus. Wie zuvor schon in den Verhandlungen mit Kolumbien (Ticker 2/09) drängt die Europäische Union auch bei den Gesprächen mit Indien auf eine Verlängerung der Patentlaufzeiten für Medikamente von 20 auf 25 Jahre. Zudem will sie die Daten von Arzneitests unter Verschluss halten. Mit all dem unterstützt die EU das Ansinnen von Big Pharma, Indiens Pillen-Industrie zu schwächen, deren preiswerte Nachahmer-Medikamente dem Land den Ruf einer „Apotheke der Dritten Welt“ eingebracht haben. Der Leverkusener Multi hatte im letzten Jahr sogar einen Prozess gegen den Hersteller CIPLA und die Genehmigungsbehörde geführt, um die Zulassung einer Generika-Version seines Krebsmittels NEXAVAR zu verhindern, was allerdings scheiterte (SWB 3/09).

BAYER spendet LAMPIT

BAYER stellt der Weltgesundheitsorganisation WHO 400.000 LAMPIT-Tabletten zur Verfügung, die in Kombination mit Eflornithin-Präparaten zur Behandlung der Schlafkrankheit zum Einsatz kommen. „Im Rahmen seines sozialen Engagements will BAYER einen weiteren wichtigen Beitrag im Kampf gegen Tropenkrankheiten leisten“, mit diesen Worten begründet der Konzern die Reaktivierung seines Medikamentes, dessen Produktion er 1997 schon eingestellt hatte, weil die besonders in Südamerika verbreitete Infektionskrankheit Chagas als Anwendungsgebiet nicht mehr genug Profit versprach. Das Handelsblatt spricht bei solchen milden Gaben mit Blick auf den Image-Gewinn allerdings von „wohl kalkulierter Großzügigkeit“, und für Hilfsorganisationen wie ÄRZTE OHNE GRENZEN können sie dringend notwendige strukturelle Reformen wie eine Verbilligung der Arzneien für Länder der „Dritten Welt“ nicht ersetzen.

KONZERN & VERGANGENHEIT

BAYER 04 als Wende-Profiteur

BAYERs Werksfußball-Club hatte die DDR bereits in den 80er Jahren als Spieler-Reservoir entdeckt. Wie aus Stasi-Unterlagen hervorgeht, beobachtete er mit Hilfe des in die Bundesrepublik geflohenen Trainers Jörg Berger DDR-Kicker bei Auswärtsspielen und verleitete geeignete Kandidaten wie Falko Götz oder Dirk Schlegel zur Republikflucht (Ticker 3/00). Und im Herbst 1989 angelte sich der Verein postwendend Heiko Scholz, Andreas Thom und Ulf Kirsten. BAYER Leverkusen hätte auch gerne Matthias Sammer verpflichtet, aber da war der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl vor. Er fürchtete, die rücksichtslos betriebene Schnäppchenjagd könnte dem Image des Multis - und der Wende - schaden. Deshalb meldete er Bedenken an, und Manager Reiner Calmund verzichtete auf weitere Zukäufe aus Ost-Beständen.

POLITIK & EINFLUSS

Standort-Verlegung leicht gemacht

Das bundesdeutsche Unternehmenssteuerrecht begünstigte lange die Verlegung von Standorten ins Ausland. So konnten BAYER & Co. die Kosten für so genannte Funktionsverlagerungen hierzulande von der Steuer absetzen und zudem noch von den günstigeren Produktionsbedingungen in den fernen Ländern profitieren. Die Große Koalition hat diese paradiesischen Zustände allerdings etwas unparadiesischer gestaltet und auf die Extra-Profite fiskalisch zugegriffen. „Damit fließen auch ausländische Standortvorteile, etwa geringere Lohnkosten jenseits der Grenzen, in die Bewertung des Gewinnpotenzials ein, die dann letztendlich zu einer Besteuerung dieser ausländischen Standortvorteile hierzulande führen“, echauffierte sich der Steuerexperte Axel Eigelshoven von der Unternehmensberatung DELOITTE, derweil BAYER, DAIMLER, BOSCH und andere Unternehmen einen Protestbrief an den damaligen Finanzminister Peer Steinbrück schrieben. Die neue CDU/FDP-Regierung hat die Signale erhört und bereitet nun ein Gesetz vor, das alles wieder auf Anfang gestellt, wie bereits im Koalitionsvertrag angekündigt.

Strippenzieher BAYER

„Keiner zieht mehr Strippen in der Republik als die alte BAYER-Crew“, stellt die Zeit fest. „Ob Gerhard Schröder zur Rotweinrunde ins Kanzleramt lud oder Nachfolgerin Angela Merkel dort mit Managern diskutiert - der amtierende BAYER-Chef Werner Wenning war und ist immer dabei. Und sein Vorgänger Manfred Schneider wurde in den vergangenen Jahren mehrfach zum mächtigsten deutschen Aufsichtsrat gekürt“ schreibt das Wochenblatt in einem Artikel über den neuen Vorstandsvorsitzenden Marijn Dekkers.

Chinas Vize Xi Jinping bei BAYER

Im letzten Jahr war China das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Bevor Chinas stellvertretender Staatspräsident Xi Jinping zu dieser Veranstaltung anreiste, machte er einen Zwischenstopp in Berlin, um das Pharma-Werk des Leverkusener Multis zu besuchen. BAYER-SCHERING-Chef Andreas Fibig gratulierte artig zum 60. Jahrestag der Volksrepublik und schwadronierte über die großen Herausforderungen, vor denen das Land stehe: Klima- und Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung und Gesundheitsversorgung. Für all dies bietet sich der Konzern nämlich als Problemlöser an. Mit dem Slogan „BAYER Solutions for Chinas Needs“ macht das Unternehmen im Reich der Mitte Reklame, und im Bereich „Gesundheit“ hat dies schon gefruchtet. Dort nimmt der Pillen-Riese mit einem Jahres-Umsatz von 1,89 Milliarden Euro die Spitzenposition ein.

Wenning VCI-Vize

Im Herbst 2009 wählte die Mitgliederversammlung des „Verbandes der Chemischen Industrie“ BAYER-Chef Werner Wenning gemeinsam mit Jürgen Hambrecht (BASF) erneut zum Vize-Präsidenten.

Wenning erhält NRW-Innovationspreis

Das Land Nordrhein-Westfalen unterhält beste Beziehungen zum Leverkusener Multi. Es schmiedete mit ihm und anderen Unternehmen einen Pakt, um der angeblich wachstumshemmenden Distanz zwischen Wirtschaft und Politik entgegenzuarbeiten (Ticker 4/09), und Ministerpräsident Jürgen Rüttgers schaut auch gerne mal persönlich beim Konzern vorbei. Damit nicht genug, ergießt sich über das Unternehmen nun auch noch eine Flut von Ehrungen. So verlieh das Bundesland dem BAYER-Wissenschaftler Friedrich-Karl Bruder für die Entwicklung eines per Holographie beschreibbaren Kunststoff-Films den „Innovationspreis 2009“ und überreichte dem BAYER-Chef Werner Wenning einen ebensolchen für sein Lebenswerk. „Kein anderes Unternehmen in Nordrhein-Westfalen investiert so viel in seine Innovationsfähigkeit“, schwärmte „Innovationsminister“ Andreas Pinkwart (FDP) in seiner Laudatio und wurde dann persönlich: „Werner Wenning ist stets mehr Sein als Schein. Äußerlich bescheiden, im Unternehmen hohe Ansprüche setzend, hat er BAYER nach schwierigen Zeiten in seinem Kernbestand nicht nur gerettet, sondern dem Unternehmen auch neue Perspektiven in einer globalen Ökonomie erschlossen“. Da versteht es sich von selbst, dass Pinkwart dem großen Vorsitzenden seine Mithilfe bei dem Unterfangen zusicherte, einen Teil von BAYERs Forschungsausgaben von der Steuer absetzen zu können.

Wenning gegen Regulierungen

Auch BAYER nutzt die umstrittenen Instrumente, die der Finanzmarkt so bietet. So hat der Konzern Geld in Derivaten angelegt, die eine Art Wette auf Preissteigerungen oder -senkungen von Rohstoffen, Aktien, Währungen, Zinsen oder aber von Derivaten selber sind. Der Leverkusener Multi weist dabei das Motiv „Spekulation“ weit von sich. „Derivate Finanzinstrumente werden dabei fast ausschließlich zur Absicherung von gebuchten und geplanten Transaktion abgeschlossen“, heißt es im Geschäftsbericht. Aber die Interessen der SpekulantInnen sind auch die Interessen BAYERs. So hat sich der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning dagegen ausgesprochen, diesen Markt strenger zu regulieren. „Ich hoffe sehr, dass die EU die Lösung nicht allein in standardisierten Produkten sieht“, sagte er in einem Interview mit der Börsen-Zeitung. Auch gegen die Anforderung, bestimmte Derivate künftig mit Eigenkapital zu unterlegen, wendete er sich, weil sich dieses ungünstig auf das Investitionsvolumen der Unternehmen auswirken könnte.

USA: Klima-Politik nach BAYER-Gusto

Barack Obama trat mit einer ehrgeizigen Klima-Politik an. So wollte er die US-amerikanischen Kohlendioxid-Emissionen gegenüber 2005 um 17 Prozent reduzieren und einen den Ausstoß senkenden Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten einführen. Aber BAYER & Co. liefen Sturm gegen die angeblich gerade in Krisenzeiten kontraproduktive „Klima-Steuer“ und setzten sich durch. In einem neuen Senatsentwurf gibt es für Industriebetriebe keine Kohlendioxid-Obergrenzen mehr und auch der Emissionshandel taucht in dem Dokument nicht mehr auf.

Zoll als Patentschützer

BAYER & Co. spannen den Zoll ein, um missliebigen Produzenten von Nachahmer-Präparaten das Leben schwer zu machen. So haben GrenzbeamtInnen wegen angeblicher Patentverletzungen unlängst sogar eine Lieferung indischer Generika beschlagnahmt, die gar nicht für den europäischen, sondern für den südamerikanischen Markt bestimmt war. Die Entwicklungshilfe-Organisation OXFAM kritisierte das Vorgehen, weil es die Versorgung armer Menschen mit lebensnotwendigen Arzneien gefährdet und obendrein gegen WTO-Recht verstößt. Aber die Europäische Union will seine ZöllnerInnen künftig noch stärker in die Konzern-Pflicht nehmen. Ihr Richtlinien-Vorschlag zur Bekämpfung von Medikamentenfälschungen ist so breit angelegt, dass auch ganz legalen Einfuhren von preisgünstigen Pillen Schwierigkeiten drohen.

Uhlenberg lobt BAYERs Gewässerschutz

Im Februar 2010 hat BAYER im Wuppertaler Werk eine Pilotanlage zur Klärung von Abwässern in Betrieb genommen, die nach dem Ozonolyse-Verfahren arbeitet und durch die Einwirkung von Ozon doppelte Kohlenstoff-Verbindungen knacken kann. Diese Investition war bitter nötig, denn der Leverkusener Multi leitete 2008 68,4 Millionen Kubikmeter Abwässer in die Flüsse. Der nordrhein-westfälische Umweltminister Eckhart Uhlenberg verkaufte die Maßnahme allerdings als umweltpolitische Großtat und Bestätigung der Politik der Landesregierung, den Schulterschluss mit den Konzernen im „Dialog Wirtschaft und Umwelt“ zu suchen.

Kirche kooperiert mit Konzernen

Die „Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung“ (GKKE) hat mit dem von BAYER gegründeten „Verband der Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) ein Papier zur „Gesundheit in Entwicklungsländern“ veröffentlicht. Das Dokument segnet dabei devot das ab, was sich die Pharma-Multis so unter Entwicklungspolitik vorstellen. Förderprogramme sollen die armen Staaten in die Lage versetzen, Big Pharma Lizenzen zur Produktion von Nachahmer-Arzneien abzukaufen, wo es eigentlich gälte, die Patentgesetze aufzuheben. Und die von BAYER & Co. sträflich vernachlässigte Tropenmedizin braucht dem Dokument zufolge ebenfalls öffentliche Gelder für ihr Comeback: Die Konzerne hätten gerne im Vorhinein Abnahme-Garantien für ihre Pillen. Bei Marktversagen den Staat fragen - mit dieser „Lehre“ aus der Finanzkrise möchte die K. u. K.-Koalition auch gerne die „Dritte Welt“ kurieren.

Bürokratie-Kosten im Promille-Bereich

BAYER & Co. klagen immer wieder über die hohen Kosten, die ihnen durch Informationspflichten gegenüber Brüssel und Berlin entstehen. Dabei sind diese verschwindend gering. Bei der europäischen Chemie-Industrie liegen die Ausgaben, gemessen an der Brutto-Wertschöpfung von 46,4 Milliarden Euro im Jahr, mit 40 Millionen im Promille-Bereich. In Wirklichkeit geht es den Multis bei der Chemikalien-Verordnung und anderen Richtlinien denn auch gar nicht ums Geld, obwohl sich die Konzerne über die Ankündigung der Bundesrepublik freuen dürften, die Aufwändungen der Unternehmen für Auskünfte um 25 Prozent zu senken. Sie wollen sich bei der Produktion ihrer gefährlichen Güter nur möglichst wenig über die Schulter gucken lassen.

BAYER Gläubiger von Griechenland

Das überschuldete Griechenland kann die Arznei-Rechnungen seiner Krankenhäuser nicht begleichen. Der Europäische Pharma-Verband EFPIA, dessen Vorsitz derzeit BAYERs Pillen-Chef Arthur Higgins inne hat, schaltete deshalb die Europäische Kommission ein und führte Gespräche mit der griechischen Regierung. Diese zeigte sich offenbar reumütig. „BAYER begrüßt die jüngsten Äußerungen der neuen Regierung in Griechenland, eine konstruktive Lösung für die inakzeptablen Außenstände der Krankenhäuser zu finden“, meldete jedenfalls das Handelsblatt.

BAYERs Sozialarbeit

Bei der Auftaktveranstaltung der nordrhein-westfälischen Landesregierung zum „Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ konnte der Leverkusener Multi sich wieder einmal als Sozialarbeiter in Szene setzen. An der abschließenden Podiumsdiskussion zum Thema „Kinderarmut“ nahm nämlich Oliver Aue von BAYERs „BEPANTHEN-Kinderförderung“ teil. Die anderen DiskutantInnen konnten allerdings auch nicht mehr Kompetenzen nachweisen. Neben Aue saßen unter anderem noch Bernd Siggelkow von dem - zufällig von der „BEPANTHEN-Kinderförderung“ gesponsorten - evangelikalen Kinderhilfswerk „Arche“ und Christoph Biermann von der Sendung mit der Maus. Mit Politik hat Armut offenbar nichts mehr zu tun.

PROPAGANDA & MEDIEN

Die etwas andere Klima-Bilanz

Nach den Worten von BAYERs oberstem Öffentlichkeitsarbeiter Michael Schade „wird Nachhaltigkeit zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor“. Wegen der gestiegenen Nachfrage besonders von Seiten der Investmentfonds haben die Konzerne eine neue Methode ausgeheckt, um ihre negative Klimabilanz etwas aufzuhübschen. Sie stellen dem Negativposten „Kohlendioxid-Emissionen“ einfach gegenüber, was die so klimaschädlich hergestellten Produkte angeblich so alles tun, um die Erderwärmung aufzuhalten. Bei der Studie, welche die „Klima-ExpertInnen“ von der Unternehmensberatung MCKINSEY für den internationalen Chemie-Verband ICCA durchgeführt haben, kommt da so einiges zusammen. Den Energie-Verbrauch senkende Dämmstoffe, Niedrigtemperatur-Waschmittel und Leuchtmittel sowie den Flächenverbrauch einschränkende Hochleistungspestizide präsentieren sie in ihrer Gegenrechnung. Und siehe da: Unterm Strich steht die Chemie-Industrie mit 5,2 Milliarden Tonnen CO2 im Plus. Die Ratingagentur OEKOM, welche die Aussagen der Konzerne zu ihren Umweltschutz-Maßnahmen genauer prüft, hält dieses Verfahren nicht für legitim. Besonders die Bilanztricks von BAYER und BASF fielen OEKOM auf. So kritisierte der Analyst Oliver Rüdel, dass die beiden Unternehmen „die Lösungen, die die chemischen Produkte potenziell zum Schutz des Klimas leisten, stärker kommunizieren als den eigenen negativen Beitrag“. Etwas anderes kommunizieren die Global Player ebenfalls recht stark: ihre Rolle als CO2-Verbraucher. BAYER etwa verweist auf Kohlendioxid als ASPIRIN-Rohstoff und schmückt sich mit weiteren CO2-Forschungen etwa im Dämmstoff-Bereich. Seinen Kohlendioxid-Ausstoß, der 2008 7,57 Millionen Tonnen betrug, dürfte der Leverkusener Multi auf diese Weise jedoch nicht so leicht reduzieren. „Die stoffliche Nutzung kann keine riesigen Mengen binden, weil wir einfach viel, viel mehr Kohlendioxid freisetzen“, sagt der Chemie-Ingenieur Arno Behr von der „Technischen Universität Dortmund“.

Auszeichnung für Klima-Bericht

Das von 475 Finanzinvestoren getragene „Carbon Disclosure Project“ (CDP) lässt die nicht gerade als Klima-ExpertInnen geltenden WirtschaftsprüferInnen von PRICEWATERHOUSE COOPERS eine Bewertung der Konzernberichte über Kohlendioxid-Emissionen vornehmen und verlieh BAYER im letzten Jahr eine Auszeichnung als auskunftsfreudigstes Unternehmen. Was der Leverkusener Multi da an Daten übermittelte, war allerdings alles andere als glanzvoll. So stößt er jährlich 7,57 Millionen Tonnen CO2 aus. Deshalb plant die CDP für die Zukunft auch eine Bewertung der Klima-Realpolitik, was die zukünftigen Chancen des Pharma-Riesen schmälern dürfte. Einstweilen geraten diese beiden Dinge bei den Medien aber noch gerne durcheinander. Das Umweltmag@zin beispielsweise schrieb BAYER die Ehre zu, „die Auszeichnung als weltweit bestes Unternehmen im Klimaschutz“ erhalten zu haben.

Plischke verleiht Umweltpreis

Aller Umwelt-Sündenfälle des Leverkusener Multis zum Trotz gehört Forschungsvorstand Wolfgang Plischke der Jury des „Deutschen Umweltpreises“ an.

Manuel Andrack wandert für BAYER

Mit großer Anstrengung arbeitet der Leverkusener Multi daran, die „Männergesundheit“ als Geschäftsfeld zu etablieren und seinen Präparaten neue und nur selten zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. So hat er die Krankheit „Testosteron-Mangel“ erfunden, um seine Hormon-Pillen an den Mann zu bringen, obwohl Bluthochdruck, Ödeme, Herzkrankheiten, Blutverdickung, Leberschäden und Wachstum der Prostata zu den Nebenwirkungen zählen. Dabei hilft dem Pharma-Riesen jetzt auch der durch die Harald-Schmidt-Show bekannt gewordene nunmehrige Wandervogel Manuel Andrack. Er hält seinen Kopf für BAYERs Werbe-Broschüre „Wandern für die Männergesundheit“ hin und gibt der Zielgruppe zudem Strecken-Tipps.

Zukunftspreis für XARELTO

Bundespräsident Horst Köhler hat BAYER für die Entwicklung des Medikamentes XARELTO den „Deutschen Zukunftspreis“ verliehen. „Sie haben ein neuartiges Medikament entwickelt, das sich durch einen effizienten Wirkmechanismus auszeichnet und das von den Patienten in Tablettenform eingenommen werden kann“, lobte Köhler. Der Rest der Welt ist hingegen von dem bisher nur zur Verhinderung von Blutgerinnseln bei schweren Knie- und Hüft-OPs zugelassenen Gerinnungshemmer nicht überzeugt, für den der Leverkusener Multis auch das - weit größere - Anwendungsgebiet „Thrombosen“ anvisiert. So hat sich die Zulassung in den USA verzögert. Die Gesundheitsbehörde FDA forderte vom Leverkusener Multi wegen des erhöhten Risikos von Gefäß-Verschlüssen, Blutungen, Herz/Kreislaufstörungen und Leberschäden sowie ungeklärter Langzeitwirkung erst noch einmal weitere Unterlagen an (Ticker 3/09).

QLAIRA- die grüne Pille?

Nicht genug damit, dass der Leverkusener Multi auch sein neuestes Verhütungsmittel QLAIRA (Wirkstoffe Estradiol und Dienogest) wieder als Lifestyle-Präparat bewirbt, das angeblich Gewichtszunahmen verhindert. Er setzt zudem auf die ökologische Karte und preist die Pille als Teil eines „grünen Lebenswegs“ an, weil es sich bei einem der Inhaltsstoffe angeblich um ein „natürliches Östrogen“ handelt. Als reinen „Marketing-Gag“ tat das das pharma-kritische arznei-telegramm ab. Über die Risiken und Nebenwirkungen von QLAIRA wie Thrombosen, die bei dem Kontrazeptivum YASMIN bereits zu Todesfällen geführt haben (SWB 3/09), weiß der Pharma-Riese hingegen nichts. Das könnte „nur in großen epidemiologischen Studien geklärt werden“, heißt es in einer Fach-Information.

850 Millionen für Pillen-Werbung

BAYER gibt jährlich 850 Millionen Dollar für Pillen-Werbung aus.

Immer mehr SchülerInnen-Labore

Im Februar 2010 hat der Leverkusener Multi in Anwesenheit des Ministerialdirektors Reinhard Aldejohann vom nordrhein-westfälischen Bildungsministerium sein viertes SchülerInnen-Labor in Betrieb genommen. „Wir wollen jungen Menschen die Faszination Naturwissenschaften frühzeitig näher bringen“, erklärt BAYER-Vorstand Wolfgang Plischke den Sinn der Übung. Weniger Faszinierendes wie etwa die Risiken und Nebenwirkungen der Gentechnologie wird daher kaum auf dem Lehrplan stehen.

500.000 Euro für Schulen

Um die Lust an Naturwissenschaften im Allgemeinen und die von BAYER betriebenen im Besonderen zu wecken, fördert der Leverkusener Multi den Unterricht in diesen Fächern steuersparend über seine Stiftung „BAYER SCIENCE & EDUCATION“. Diese schüttet jährlich ca. 500.000 Euro an Bildungseinrichtungen im Umkreis der Standorte aus. 84 Schulen in 43 Städten bekamen seit 2007 Geld vom Konzern. Im Jahr 2009 gingen Schecks unter anderem an das Otto-Hahn-Gymnasium in Bergisch-Gladbach, die Hauptschule St. Nikolaus in Kalkar, die Tannenberg-Grundschule in Seeheim, die Albert-Schweitzer-Realschule in Krefeld und das Lise-Meitner-Gynasium in Leverkusen.

BAYER im Web 2.0

Seit geraumer Zeit hat der Leverkusener Multi das Web 2.0 entdeckt. Er twittert, ist bei Facebook aktiv und betreibt einen Kanal auf YouTube. Auf allzuviel Resonanz stieß das bisher allerdings nicht. Während ADIDAS, DEUTSCHE TELEKOM und BMW im Web 2.0 ein Millionen-Publikum erreichen, dümpeln die „sozialen Kontakte“ BAYERs einer Untersuchung der Agentur VIEWPARTNER zufolge bei knapp über 8.000 herum.

TIERE & ARZNEIEN

BAYER Nr. 1 bei Tier-Arzneien

Der Leverkusener Multi ist in der Bundesrepublik mit einem Umsatz von 963 Millionen Euro Branchenführer bei Veterinär-Produkten. Und das Geschäft boomt: Da immer mehr Menschen auf den Fleisch-Geschmack kommen, nimmt die Massentierhaltung zu - und damit steigt auch der Arznei-Bedarf. Der Tiergesundheitsmarkt verzeichnete 2008 weltweit ein Wachstum von sieben Prozent, während der Humanmedizin-Markt nur um 1,9 Prozent zulegte.

Nebenwirkungen bei PROFENDER

Seit dem Jahr 2008 bietet BAYER das Entwurmungsmittel PROFENDER nicht mehr nur für Katzen, sondern auch für Hunde an. Die Anwendung erfordert jedoch viel Sorgfalt. So dürfen die HundehalterInnen ihren Tieren das Präparat nicht gemeinsam mit den Mahlzeiten verabreichen, weil sonst die doppelte Menge des Wirkstoffes Emodepsid ins Blut übergeht. Der Leverkusener Multi weist nur im Kleingedruckten des Beipackzettels auf diese Gefahr hin, weshalb es häufig zu Überdosierungen kommt. Die Vierbeiner beginnen zu zittern, leiden unter Krampfanfällen und können ihre Bewegungen nicht mehr kontrollieren.

DRUGS & PILLS

Pharma-Sparte wird wichtiger

BAYERs Pharma-Sparte, die ihr Geschäftsvolumen in den ersten neun Monaten des Jahres 2009 um 4,9 Prozent ausweiten konnte, trägt zum Gesamtumsatz des Konzerns mehr als 50 Prozent bei und zum Gewinn vor Steuern sogar 80 Prozent. Diese Entwicklung lässt für die Zukunft der Kunststoff-Abteilung nichts Gutes erahnen.

MIRENA gegen Blutungen

Der Leverkusener Multi preist seine Kontrazeptiva gerne auch als Mittel zur Behandlung von Gesundheitsstörungen an. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat ihm dazu jetzt noch mehr Möglichkeiten eingeräumt. Sie ließ die Hormonspirale MIRENA (Wirkstoff: Levonorgestrel) 2009 als Präparat zur Eindämmung starker Monatsblutungen zu, obwohl der Katalog der Risiken und Nebenwirkungen es in sich hat. Zu den unerwünschten Arznei-Effekten des Pessars zählen nämlich unter anderem Brustkrebs, Herz/Kreislauf-Krankheiten, Bauchhöhlen-Schwangerschaften, Zysten, Zyklusstörungen und Zwischenblutungen.

ASPIRIN beugt Herzinfarkten nicht vor

Eine neue schottische Studie untersuchte die Herzinfarkt-vorbeugende Wirkung von ASPIRIN. Die Hälfte der 3.350 ProbantInnen mit einem erhöhten Risiko erhielt BAYERs „Tausendsassa“, die andere Hälfte ein Placebo. Nach acht Jahren werteten die WissenschaftlerInnen die Daten aus. Das im Journal of the American Heart Association publizierte Ergebnis war negativ: Aus der ASPIRIN-Gruppe erlitten 181 TeilnehmerInnen einen Herzinfarkt und aus der Placebo-Gruppe 176.

ASPIRIN schwächt die Immun-Abwehr

Nach einer neuen, im Fachblatt Journal of Immunology veröffentlichten Studie blockieren ASPIRIN und andere Schmerzmittel ein für die Immun-Abwehr wichtiges Enzym. Das senkt auch die Erfolgsaussichten von Grippeschutz-Impfungen, weshalb die ForscherInnen dazu raten, die Mittel unmittelbar davor und danach abzusetzen.

ASPIRIN verschlimmert Schweinegrippe

Nach Forschungen der Medizinerin Dr. Karen M. Starko hat ASPIRIN 1918 die katastrophalen Effekte der Spanischen Grippe, der über 50 Millionen Menschen zum Opfer fielen, eher verstärkt als vermindert und bei nicht wenigen PatientInnen zu totalem Organ-Versagen geführt. Auch bei der Schweinegrippe haben fiebersenkende Mittel wie die BAYER-Präparate ALEVE und ASPIRIN eine unheilvolle Rolle gespielt, weil sie die Immunabwehr schwächen (s. o.). Die Wissenschaftlerin R. Hama empfahl deshalb im British Medical Journal: „Nach heutiger Forschungslage sollten Grippe-PatientInnen keine Fiebersenker erhalten“. Die japanische Regierung reagierte bereits im Jahr 2000 und untersagte die Verwendung von ASPIRIN, IBUPROFEN & Co. bei grippe-kranken Kindern. Folge-Leiden wie - nicht selten tödliche - Enzephalopathien (Hirn-Erkrankungen) traten danach deutlich weniger häufig auf.

Rezeptpflicht für ASPIRIN

ASPIRIN und andere Schmerzmittel haben zahlreiche Nebenwirkungen wie vermehrter Kopfschmerz, Schleimhaut-Reizungen, Magengeschwüre und Magenbluten, die nicht selten tödlich verlaufen. Nach einer 1999 veröffentlichten Studie der „Boston University School of Medicine“ sterben nach der Einnahme von ASPIRIN & Co. jährlich 16.500 US-BürgerInnen an Blutungen im Magenbereich. Wegen dieses Risiko-Profils hat das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ jetzt empfohlen, es anderen EU-Ländern gleichzutun und eine Verschreibungspflicht für Großpackungen von Präparaten mit dem Wirkstoft Acetylsalicylsäure einzuführen. Eine entsprechende Regelung für die Substanz Paracetamol ist bereits in Kraft. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN begrüßt diese Entscheidung, fordert in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler jedoch eine Ausweitung der Vorschrift auf alle Darreichungsformen und zudem ein Werbeverbot. Der Leverkusener Multi versucht hingegen, das Schlimmste zu verhindern. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Begrenzung, aber wir haben etwas gegen die Stigmatisierung einer ganzen Arzneistoffklasse“, lässt der Konzern wissen und mobilisiert ApothekerInnen und Kundinnen, um künftig auch noch 60er-Packungen ohne Rezept verkaufen zu können.

Zu wenig Antibiotika

Allein in der Europäischen Union sterben jährlich 25.000 Menschen an Krankheiten, weil deren Erreger gegen die herkömmlichen Antibiotika immun geworden sind. Deshalb zählt die Weltgesundheitsorganisation WHO die Antibiotika-Resistenzen zu den größten Gefahren für die öffentliche Gesundheit. Trotzdem entwickeln BAYER & Co. kaum Alternativ-Wirkstoffe. Da MedizinerInnen neue Mittel für besonders schwierige Fälle zurückzuhalten haben und die Präparate ohnehin bloß für ein paar Tage verschreiben, lässt sich nach Meinung der Konzerne zu wenig Geld mit dieser Medikamentengruppe verdienen (siehe auch Ticker 4/09). Um die Misere zu beheben, wollen die USA und die EU Big Pharma nun mit finanziellen Anreizen in die Forschungslabore locken.

Kein neues KOGENATE

Das gentechnisch hergestellte Bluterpräparat KOGENATE ist eines der umsatzstärksten Pharma-Produkte BAYERs. Deshalb wollte der Leverkusener Multi auch schon einmal für die Zeit vorsorgen, da er es nicht mehr so hochpreisig vermarkten kann, weil der Patentschutz abläuft. Also begann der Konzern 2006, eine länger wirksame Version zu testen, die eine Woche vorhält. Diese erwies sich jedoch als nicht so effektiv wie das Original, weshalb das Unternehmen die klinische Erprobung abbrechen musste. Bereits kurz nach Bekanntgabe der Nachricht sank der Aktienkurs um zwei Prozent.

BAYER stockt Werbeetat auf

BAYER VITAL, die für rezeptfreie Arzneien zuständige Abteilung des Leverkusener Multis, hat im letzten Jahr seinen Werbeetat um fast 25 Prozent aufgestockt. 41,8 Millionen Euro gibt die Sparte nun für Reklame in bundesdeutschen Medien aus, mehr investiert nur noch der KLOSTERFRAU-Konzern.

Kein Geld mehr für Blutprodukte-Opfer

Weltweit infizierten sich in den 80er Jahren Tausende Bluter durch HIV-verseuchte Blutprodukte von BAYER & Co. mit dem AIDS-Erreger. Sie wurden Opfer der Profitgier der Konzerne, denn diese hatten sich aus Kostengründen lange Zeit geweigert, eine Hitze-Behandlung der Mittel zur Abtötung der Krankheitskeime vorzunehmen. Während sich die Unternehmen deshalb in vielen Ländern mit Klagen konfrontiert sahen (siehe RECHT & UNBILLIG), hatten sie in der Bundesrepublik keine juristische Konsequenzen zu befürchten. Sie mussten sich lediglich gemeinsam mit Bund, Ländern und dem Roten Kreuz an einer Stiftung zur finanziellen Unterstützung von AIDS-kranken Blutern beteiligen. Das Vermögen der Einrichtung ist jetzt aufgebraucht, und sie benötigt 70 Millionen Euro zur Fortsetzung ihrer Arbeit. Aber während die anderen Träger erneut beträchtliche Summen zugesichert haben, wollen BAYER & Co. lediglich zwei Millionen Euro jährlich bereitstellen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) protestierte gegen dieses Verhalten. „Als Hauptverantwortlicher des Skandals um HIV-verseuchte Blutprodukte darf sich die Firma BAYER nicht aus der Verantwortung stehlen! Den Opfern muss ein würdiges Leben ermöglicht werden. Die Kosten hierfür muss der Verursacher tragen, nicht die Allgemeinheit“, heißt es in der Presseerklärung der CBG.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Clothianidin-Versuch abgebrochen

Im Jahr 2008 hat BAYERs Saatgut-Beizmittel PONCHO mit dem Wirkstoff Clothianidin in Süddeutschland ein verheerendes Bienensterben ausgelöst. Deshalb dürfen die LandwirtInnen das Produkt in der Bundesrepublik vorerst auf Maisfeldern nicht mehr ausbringen. Allerdings drängt der Leverkusener Multi auf eine Wiederzulassung und meinte auch, dafür im baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) einen Verbündeten gefunden zu haben. Dessen Ministerium kündigte nämlich einen Großversuch mit einem technisch leicht veränderten Clothianidin-Beizmittel an, um dessen nunmehrige Ungefährlichkeit zu demonstrieren. ImkerInnen protestierten allerdings gegen das Vorhaben, über das die Landesregierung sie nicht informiert hatte. „Es macht keinen Sinn, wenn sich nicht alle ergebnis-offen an einen Tisch setzen“, so die BienenzüchterInnen. Hauk bließ das Projekt daraufhin vorerst ab.

Aus für MOVENTO und ULTOR

In den USA ist seit Mitte Januar 2010 der Verkauf des Pestizid-Wirkstoffes Spirotetramat, der in den BAYER-Mitteln MOVENTO und ULTOR enthalten ist, gerichtlich verboten. Die RichterInnen gaben damit dem Umweltverband NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL (NRDC) Recht, der eine Klage eingereicht hatte, weil die Risiken für Bienen bei der Genehmigung des in der Bundesrepubik bislang nicht zugelassenen Wirkstoffs nicht berücksichtigt worden waren (siehe auch SWB 1/10).

Pestizide in Lebensmitteln

Im Jahr 2009 oblag es zum ersten Mal der EU-Lebensmittelbehörde EFSA, für 2007 aus allen Mitgliedsländern die Daten über die Belastung von Lebensmitteln mit Agrochemikalien zusammenzutragen. Die EFSA ist dabei ihrem Ruf als industrie-freundliche Institution mal wieder gerecht geworden. Listeten die früheren Berichte neben den Grenzwert-Überschreitungen auch die sich noch im Bereich des Erlaubten befindlichen Konzentrationen auf, so versteckt die Neuausgabe die Zahlen im Anhang. Aber auch so bleiben die Werte beunruhigend genug. So überschritten vier Prozent der Proben die vorgeschriebenen Rückstandshöchstmengen. Und es dürften noch mehr sein: Einige Staaten wie z. B. Bulgarien suchten nämlich nur nach 14 Pestiziden. Unter denjenigen Ackergiften, die zwar nicht in den roten Bereich kamen, dafür aber in den orangenen eindrangen, ab dem für die VerbraucherInnen ein Gesundheitsrisiko besteht, befanden sich mit Methomyl, Thiodicarb und Methamidophos drei auch von BAYER benutzte Wirksubstanzen.

GENE & KLONE

Kooperation mit COMPUGEN

Das israelische Biotech-Unternehmen COMPUGEN entschlüsselt das Erbgut von Tumor-Zellen und verkauft dieses Wissen an Pharma-Firmen, welche die Informationen nutzen, um speziell auf diese Angriffspunkte zugeschnittene Medikamente zu entwickeln. Im Herbst 2009 hat COMPUGEN mit BAYER ein entsprechendes Geschäft vereinbart.

BAYER kauft Antikörper-Lizenz

Anfang 2009 hatte BAYER von dem US-amerikanischen Unternehmen MICROMET für 4,5 Millionen Euro eine Option auf einen Antikörper erworben. Nach Abschluss der präklinischen Entwicklungsphase löste der Leverkusener Multi diese ein und kaufte das Gentech-Protein, das zur Behandlung von Krebs, Entzündungen und Autoimmun-Erkrankungen dienen soll.

BETAFERON-Zulassung in China

Der Leverkusener Multi hat für das gentechnisch hergestellte Multiple-Sklerose-Präparat BETAFERON in China eine Zulassung erhalten.

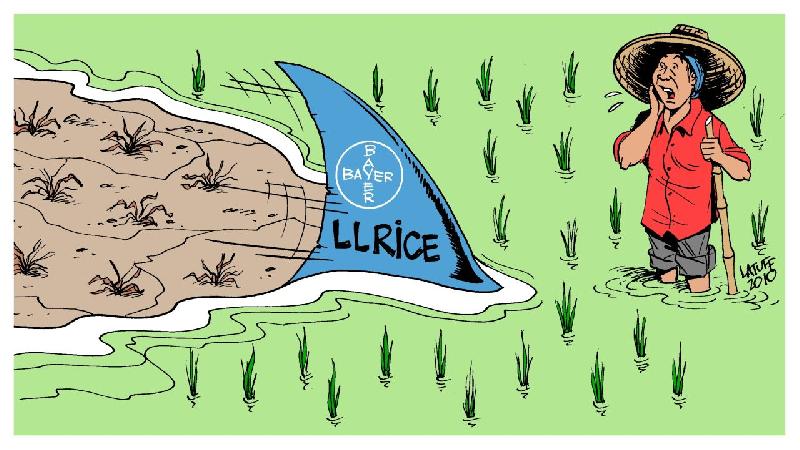

MONSANTOS Leid, BAYERs Freud?

Nicht nur in den USA haben Gen-Pflanzen aus MONSANTOs ROUND-UP-Produktlinie eine marktbeherrschende Stellung inne. Mittlerweile haben sich die Unkräuter jedoch auf das gemeinsam mit den Ackerfrüchten verkaufte Herbizid Glyphosate eingestellt und vermehren sich auf den Feldern wieder kräftig. Die Folge: Die FarmerInnen müssen zusätzlich noch weitere Pestizide ausbringen. Der Leverkusener Multi hofft jetzt davon zu profitieren, dass im Falle „ROUND UP“ „die Natur zurückschlägt“, wie BAYER-Forscher Hermann Stübler sich ausdrückt. Der Agro-Riese spekuliert auf eine erhöhte Nachfrage nach Produkten aus seiner LIBERTY-LINK-Serie - aber über kurz oder lang dürfte die Natur auch diesen Gentech-Saaten trotzen.

Dürreresistenz-Deal mit FUTURAGENE

BAYER hat von dem britischen Unternehmen FUTURAGENE die Rechte an einem gentechnischen Verfahren erworben, das Baumwoll-Pflanzen angeblich hilft, widrigen Aufzuchtsbedingungen wie Trockenheit zu trotzen. Eine ähnliche Lizenz hatte der Agro-Riese vor Monaten bereits von PERFORMANCE PLANTS erworben.

PFLANZEN & SAATEN

Ausbau des Saatgut-Geschäfts

BAYERs Landwirtschaftssparte will ihr Saatgut-Angebot ausweiten, weil die Geschäftsaussichten in diesem Segment besser sind als im Ackergift-Bereich. Der Leverkusener Multi kündigte an, seine bisher auf Raps, Baumwolle, Reis und Gemüse beschränkte Produktpalette zu erweitern und in Zukunft knapp die Hälfte des Saaten-Marktes abzudecken.

WASSER, BODEN & LUFT

Auen schwermetall-belastet

10,4 Tonnen Schwermetalle leitete BAYER im Jahr 2008 in die Gewässer. Bei Hochwasser lagern sich diese auch in den Auen der Flüsse ab, weshalb die Schadstoffgehalte der Böden rund um Wupper und Rhein nach Auskunft des „Ingenieurbüros Feldwisch“ stark erhöht sind. Besonders die Werte für Chrom und Quecksilber, die der Leverkusener Multi in seinen Nachhaltigkeitsberichten seit einiger Zeit nicht mehr einzeln ausweist, geben Anlass zur Besorgnis. Darum hat die Stadt Leverkusen das Ingenieurbüro jetzt mit einer genaueren Untersuchung beauftragt.

EU fördert CO2-Abscheidung

BAYER & Co. setzen große Hoffnungen auf die neuen Technologien zur Abscheidung und Lagerung des klima-schädlichen Kohlendioxids, kurz CCS genannt. Diese würden es den Konzernen nämlich erlauben, ihren Strom weiterhin von Kohle- und Müllkraftwerken zu beziehen. UmweltschützerInnen befürchten dagegen ebensolche Zwischenfälle mit austretendem Material wie im Atommüll-Endlager Asse. Mit eigenen Investitionen in die Forschung halten sich die meisten Unternehmen jedoch zurück. Das finanzielle Engagement überlassen sie gerne anderen wie zum Beispiel der Europäischen Union, die im Dezember 2009 sechs Projekte mit insgesamt einer Milliarde Euro förderte.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

REACH: 817 Stoffe vorregistriert

BAYER & Co. haben sich lange gegen das REACH genannte Chemikaliengesetz der EU gewehrt, das den Konzernen vorschreibt, Angaben zur Gefährlichkeit ihrer Substanzen zu machen. Verhindern konnten die Unternehmen es schlussendlich nicht, sie erreichten jedoch eine Lockerung der Vorschriften. Seit Juli 2007 ist REACH nun in Kraft, und die Multis beginnen, ihre Bestände durchzugehen. BAYER hat bis zum Jahresende 2009 817 Stoffe bei der Chemikalien-Agentur ECHA vorregistrieren lassen. Mit dieser freiwilligen Leistung kommt der Agro-Riese in den Genuss von Übergangsfristen bis zu acht Jahren, ehe er vollständige Sicherheitsprofile für seinen Chemie-Baukasten abliefern muss.

CO & CO.

Bereits vier Bomben gefunden

Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte der Firma WINGAS als Bauherr von BAYERs umstrittener Kohlenmonoxid-Pipeline vorgeschrieben, den Boden vor Beginn der Verlegungsarbeiten mit Detektoren nach Fliegerbomben und anderen Kampfmitteln zu durchsuchen. Das Unternehmen kam dieser Aufforderung jedoch nur unvollständig nach, obwohl es schon bei der oberflächigen Untersuchung auf zwei Brandbomben gestoßen war. So begann die Überprüfung erst Ende 2009 - und förderte Bedenkliches zu Tage. Nicht weniger als 268 Mal schlugen die Suchgeräte bisher aus. Zumeist handelte es sich dabei um Metallschrott. Aber einige Verdachtsfälle bestätigten sich auch. So stießen die ArbeiterInnen bereits auf zwei Granaten und zwei 10-Zentner-Blindgänger.

Gericht bestellt neue Gutachter

In der Niederrheinische Bucht gibt es nach Aussage des Diplom-Physikers Klaus Lehmann vom „Geologischen Dienst NRW“ eine „moderate Erdbeben-Gefährlichkeit“. Die letzte größere Erderschütterung hatte eine Stärke von 5,9. Sie ging vom niederländischen Roermond aus und war bis Krefeld spürbar. Im Damenbecken des Schwimmbades entstanden Risse, weshalb die Stadt die Badeanstalt schloss. Deshalb muss BAYERs von Dormagen nach Krefeld verlaufende Kohlenmonoxid-Pipeline auch absolut erdbebensicher sein. Das hätte der vom Düsseldorfer Verwaltungsgericht bestellte Gutachter wohl auch bestätigt, denn sein Lehrstuhl war in Sachen „Erdbeben“ bereits für BAYER tätig. Diese „Nebentätigkeit“ brachte den Wissenschaftler allerdings in den Ruch der Befangenheit, weshalb er den Job bei der Justiz verlor.

IG-BCE-Chef für Pipeline

Der neue Vorsitzende der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE), Michael Vassiliadis, hat sich für die umstrittene Kohlenmonoxid-Leitung ausgesprochen und sich dabei BAYERs Horrorszenario „Arbeitsplatzverluste“ zu Eigen gemacht. „Wenn die Pipeline nicht kommt, hat der Standort Krefeld ein großes Problem“, so Vassiliadis. Den Widerstand der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und zahlreicher anderer Initiativen gegen das Röhren-Werk nannte er „fundamentalistisch und nicht an Lösungen orientiert“ und sah Handlungsbedarf: „Auch die Politik ist gefordert, die Beteiligungsrechte der Polit-Profi-Verbände zu begrenzen“. Gesamtbetriebsratsvorsitzender Thomas de Win hat ebenfalls kein Verständnis dafür, „wenn durch eine Mischung durch Angstmache und Populismus wichtige industrielle Infrastruktur-Projekte verzögert, gefährdet oder gänzlich in Frage gestellt werden“ und warnt davor, die CO-Pipeline zum Landtagswahl-Thema zu machen.

CO: Es geht auch anders

In China baut der Leverkusener Multi keine Pipelines für seinen Kohlenmonoxid-Bedarf. Er hat vielmehr mit AIR LIQUIDE einen Vertrag abgeschlossen, dem gemäß das Unternehmen das Gas vor Ort auf dem Gelände des Shanghaier Chemie-parks produziert.

NANO & CO.

Einfaches Baurecht für Nano-Anlagen

Im Januar 2010 hat BAYER in Leverkusen die weltgrößte Fertigungsstätte zur Produktion von Nano-Kohlenstoffröhrchen, den so genannten BAYTUBES, in Betrieb genommen. Da die Winzlinge ungeahnte Folgen für Mensch, Tier und Umwelt haben können - es gibt beispielsweise Hinweise auf eine asbest-ähnliche Wirkung der Nano-Röhrchen - hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) bei der Bezirksregierung eine Anfrage zu den Umständen der Genehmigung gestellt. Die CBG wollte wissen, wieviel die Pilotanlage emitieren darf, wo die Obergrenze für die maximale Schadstoff-Konzentration am Arbeitsplatz liegt und wie es bei einen Störfall mit dem Katastrophenschutz aussieht. Die Antwort überraschte: All diese Fragen haben bei der Entscheidung der Behörden keinerlei Rolle gespielt, weil eine Nano-Produktion weder der Immissionsschutz- noch der Störfall-Verordnung unterliegt und daher das einfache Baurecht gilt. Eine von der Coordination erbetene Stellungnahme des Bundesumweltministerium zu dieser Sachlage steht bisher noch aus. BAYER versichert derweil, alles zur Risiko-Vorsorge getan zu haben. „Das Thema wurde bei uns sehr früh angegangen. Und sehr viel weiter als verlangt“, sagen die Konzern-Manager Péter Krüger und Raul Pires und verweisen beispielhaft auf die komplett abgekapselte Verpackung der lieferfertigen Nano-Teile.

CHEMIE & WAFFEN

Ali Hassan al Madschid hingerichtet

Bei der Entwicklung chemischer Kampfstoffe haben BAYER-Forscher eine bedeutende Rolle gespielt. Fritz Haber entwickelte während des Ersten Weltkrieges das Senfgas, 1936 synthetisierte Gerhard Schrader Sarin und das von US-WissenschaftlerInnen zusammengebraute Giftgas VX basierte auf einem Patent des Leverkusener Multis. Diese tödlichen Stoffe befinden sich immer noch in den Waffenarsenalen vieler Armeen. Zuletzt verwendete sie Saddam Hussein 1987 und 1988 bei seinen Attacken auf kurdische Dörfer. Seinen auch „Chemie-Ali“ genannten willigen Vollstrecker Ali Hassan al Madschid hatte ein irakisches Gericht bereits im Jahr 2007 zum Tode verurteilt, die Hinrichtung fand aber erst im Januar 2010 statt.

PRODUKTION & SICHERHEIT

Institute-Werksleiter muss gehen

Am 28. August 2008 hatte eine Explosion am BAYER-Standort Institute zwei Menschenleben gefordert. Hätte ein durch die Luft gewirbelter, tonnen-schwerer Rückstandsbehälter die Tanks mit der Bhopal-Chemikalie Methyl Isocyanat (MIC) getroffen, hätte sich die größte Chemie-Katastrophe der Geschichte ereignen können. Im Anschluss erklärte sich der Leverkusener Multi nach langem Hin- und Her dann bereit, die auf dem Werksgelände bereitgehaltenen MIC-Kapazitäten um 80 Prozent zu verringern - was der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN nicht weit genug geht - und zog jetzt auch personelle Konsequenzen. Der Konzern entließ den Werksleiter und richtete eine Doppelspitze ein. Dabei ist einer der beiden Manager fortan nur noch für Sicherheit und Planung zuständig, „um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen“, wie das Unternehmen erklärte.

STANDORTE & PRODUKTION

Gewerbesteuer: BAYER & Co. sparen

Die im so genannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz zusammengefassten Maßnahmen ersparen BAYER & Co. Abgaben in Höhe von ca. 2,4 Milliarden Euro. Zu zahlen haben für dieses Steuergeschenk hauptsächlich die Städte und Kommunen. Allein die Ausfälle bei der Gewerbesteuer beziffert der „Deutsche Städtetag“ auf 900 Millionen Euro jährlich.

ÖKONOMIE & PROFIT

Neuer Großaktionär BLACKROCK

Der US-Vermögensverwalter BLACKROCK ist neuer Großaktionär bei BAYER geworden. Er hält 5 Prozent der Anteile. Den größten Batzen am Kapital des Leverkusener Multis besitzt mit 20 Prozent die US-amerikanische CAPITAL GROUP.

Wenning: „US-Konsum muss anspringen“

Der Leverkusener Multi will aus der Wirtschaftskrise nichts lernen und genau da wieder anfangen, wo das Fiasko seinen Ausgang nahm. „So lange das Konsum-Verhalten in den USA nicht wirklich wieder anzieht, ist kein sich selbst tragender Aufschwung in Sicht“, konstatierte BAYER-Chef Werner Wenning in der Börsen-Zeitung. Genau dieses von China mit dem Kauf von US-Staatsanleihen getragene Konsum-Verhalten, das „einen pazifischen Defizit-Kreislauf“ (Robert Kurz) in Gang setzte, hat nämlich die Schulden-Kultur geschaffen, die Immobilienblasen warf und damit den Finanz-Crash heraufbeschwor.

BAYER senkt die Schulden

Der Leverkusener Multi betreibt Schulden-Abbau und hat sein Defizit, das durch die SCHERING-Übernahme auf 17,5 Milliarden Euro angewachsen war, zum neuen Jahr auf zehn Milliarden Euro reduziert. Und prompt ist der Konzern wieder in Kauflaune. „Wenn sich am Markt sinnvolle Ergänzungen ergeben, werden wir uns das anschauen“, kündigte BAYER-Chef Werner Wenning an.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

Salzsäure tritt aus

Im Bergkamener BAYER-Werk kam es am 26.2.10 zu einem Zwischenfall. Aus einem Transport-Behälter mit Produktionsrückständen trat Salzsäure aus, und es bildete sich eine Giftwolke. Ein Beschäftigter, der die Dämpfe eingeatmet hatte, musste zur Untersuchung ins Krankenhaus, konnte es jedoch noch am selben Tag wieder verlassen.

Brand bei BAYER

Am 7.1.10 kam es auf dem Gelände des Leverkusener Multis zu einem Brand. In der Nähe der Müllverbrennungsanlage gelagerte Klebstoffreste, Spraydosen und Lösungsmittel hatten Feuer gefangen. Es entstand eine große Rauchwolke. Die Polizei forderte die AnwohnerInnen auf, die Fenster zu schließen und sperrte die A 59. Anschließend legte sich Ruß über Rheindorf, weshalb die Stadt davor warnen musste, mit den schwarzen Partikeln in Kontakt zu kommen.

RECHT & UNBILLIG

Patentstreit: BAYER verliert

Das indische Pharma-Unternehmen CIPLA hat eine Nachahmer-Version von BAYERs Krebsmedikament NEXAVAR produziert. Um es unmittelbar nach dem Ablauf des Leverkusener Patents auf den Markt bringen zu können, stellte es schon einmal einen Antrag auf Zulassung. Diese wollte der bundesdeutsche Pillen-Riese allerdings verhindern, da er auch nach dem Ablauf der Schutzrechte noch Monopol-Gewinne einzustreichen gedachte. Also klagte der Konzern gegen CIPLA und die Genehmigungsbehörde, was ein Novum in der Justiz-Geschichte darstellte (SWB 3/09). Niemals vorher hatte ein Unternehmen mit Verweis auf angeblich verletzte Patentrechte in ein Zulassungsverfahren eingegriffen und so versucht, die Versorgung armer Menschen mit preisgünstigen Arzneien zu verhindern. Darum erkannten die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG), das indische PEOPLES HEALTH MOVEMENT, die BUKO-PHARMA-KAMPAGNE und andere Initiativen sofort die gesundheitspolitische Dimension des Vorstoßes und protestierten vehement. Mit Erfolg: Im August 2009 verlor BAYER den Prozess in erster Instanz, und im Februar 2010 auch in zweiter.

Immer mehr MAGNEVIST-Klagen

BAYERs Kontrastmittel MAGNEVIST hat bei vielen Nierenkranken eine Fibrose, ein unkontrolliertes Wachstum des Bindegewebes, ausgelöst, das zu komplettem Organversagen führen kann. Immer mehr Opfer oder deren Angehörige gehen deshalb gegen den Konzern vor. Während die Zahl der Klagen im Februar 2009 bei 241 lag, sieht sich das Unternehmen ein Jahr später bereits mit 310 konfrontiert.

Immer mehr TRASYLOL-Klagen

Im November 2007 musste BAYER das Medikament TRASYLOL, das MedizinerInnen bei OPs zur Blutstillung einsetzten, wegen der Nebenwirkung „Tod“ vom Markt nehmen; nur für einige wenige Anwendungsbereiche gilt das Verbot nicht. Derweil nehmen die Schadensersatz-Ansprüche immer weiter zu. Gab es bis zum Februar 2009 470 Klagen, so stieg ihre Zahl bis zum Februar 2010 auf 1.600. Und dazu kommen noch drei Sammelklagen aus Kanada.

1.100 YASMIN-Klagen

BAYERs Verhütungsmittel aus der YASMIN-Produktfamilie können neben anderen Gesundheitsstörungen auch Lungenembolien verursachen, die manchmal sogar tödlich verlaufen (siehe SWB 4/09). Immer mehr Geschädigte oder deren Angehörige ziehen deshalb vor Gericht. Allein in den USA beläuft sich die Zahl der Schadensersatz-Klagen auf ca. 1.100; in Kanada sieht sich der Leverkusener Multi mit zwei Sammelklagen konfrontiert. Und das dürfte noch nicht alles sein. „Mit zusätzlichen Verfahren ist zu rechnen“, heißt es im neuesten Geschäftsbericht.

Einigung mit Blutprodukte-Opfern?

Weltweit infizierten sich in den 80er Jahren Tausende Bluter durch Blutprodukte von BAYER & Co. mit AIDS oder Hepatitis C. Sie wurden Opfer der Profitgier der Konzerne, denn diese hatten sich aus Kostengründen lange Zeit geweigert, eine Hitze-Behandlung der Mittel zur Abtötung der Krankheitskeime vorzunehmen. Aus diesem Grund sehen sich die Unternehmen in den USA immer noch mit zahllosen Prozessen konfrontiert. Mit einer Gruppe von KlägerInnen steht jetzt laut BAYER-Geschäftsbericht eine Einigung unmittelbar bevor.

BAYER klagt wg. YASMIN

Der Leverkusener Multi verklagt routinemäßig Pharma-Hersteller, die nach Ablauf der Patentfrist Nachahmer-Produkte von BAYER-Pillen auf den Markt bringen wollen, wegen Patentverletzung, um sich die lästige Billig-Konkurrenz möglichst lange vom Leibe zu halten. Jetzt traf es die Unternehmen SANDOZ und WATSON LABORATORIES, die eine Nachahmer-Version des gefährlichen Verhütungsmittels YASMIN (s. o.) vermarkten wollen.

BAYER klagt wg. CIPRO

Besonders indischen Unternehmen, die für Nachahmer-Produkte von BAYER-Medikamenten Zulassungen beantragen, macht der Leverkusener Multi das Leben schwer, um auch nach Ablauf der Patente für die Arzneien noch möglichst lange Monopol-Profite einstreichen zu können. Im letzten Jahr verklagte das Unternehmen den Hersteller CIPLA wegen einer angeblichen Patent-Verletzung (s.o.), und im Februar 2010 leitete der Pharma-Riese in den USA rechtliche Schritte gegen die Firma LUPIN ein, die bei den Behörden einen Genehmigungsantrag für eine Generika-Version des Antibiotikums CIPRO eingereicht hatte.

BAYER verklagt wg. CIPRO

1997 hatte BAYER einen Patentstreit mit dem Pharma-Unternehmen BARR beigelegt. Gegen die Zahlung von 400 Millionen Dollar willigte BARR ein, dem Leverkusener Multi vorerst nicht mit einer CIPROBAY-Nachahmervers