AKTION & KRITIK

CBG auf „Wir haben es satt“-Demo!

Mit über 30.000 Menschen hatte die diesjährige „Wir haben es satt“-Demonstration weit mehr Zulauf als die von 2017. Die TeilnehmerInnen, die am 20. Januar 2018 nach Berlin kamen, unterstrichen damit noch einmal die Dringlichkeit einer Landwende. Sie traten für eine Landwirtschaft ein, die ohne Glyphosat & Co., Massentierhaltung, Antibiotika wie BAYERs BAYTRIL, Insektensterben, Land-Konzentration, Export-Orientierung und – last but not least – BAYSANTO auskommt. „Wir wollen, dass Demokratie sich gegen Konzern-Macht durchsetzt, weltweit“, hieß es in der Erklärung der Veranstalter. „Dämmen Sie die Markt-Konzentration von Großunternehmen ein, weil diese die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung und eine positive ländliche Entwicklung bedroht“, forderten sie deshalb von den PolitikerInnen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) setzte dieses Thema in Berlin ebenfalls auf die Tagesordnung. „Stopp BAYER/MONSANTO“ war der Aufruf überschrieben, den CBG-AktivistInnen auf der ganzen Demo-Strecke verteilten.

CBG beim Kölner Rosenmontagszug

Die alternative Kölner Karnevalstruppe „Pappnasen Rot-Schwarz“ hatte für ihren diesjährigen Rosenmontagsbeitrag das offizielle Motto „Mer Kölsche danze us der Reih“ in „Mer klääve nit am Wachstumswaahn, mer danze us der Reih“ umgestrickt. Sich traditionell als „Zoch vor dem Zoch“ an die Spitze des närrischen Treibens setzend, dichteten sie auch das jecke Liedgut ein wenig um. „D’r Kappetalismus/Dä hätt ene Voll-Schuss/Einer fängk zu wachse aan/bis jeder mitmuss“, inthronierten die rund 80 Alternativ-KarnevalistInnen unter anderem. Und da der BAYER-Konzern ebenfalls ganz dolle von dem Wachstumsvirus befallen ist, wie sein MONSANTO-Übernahmeplan zeigt, durften er und seine Auserwählte bei dem Umzug so wenig fehlen wie AktivistInnen der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN. Als „Hochzeit des Todes“ hatte das Horror-Brautpaar seinen Auftritt, ihren kleinen „Glypho-Satan“ im Kinderwagen vor sich her schiebend. Hinter ihnen folgten das BAYSANTO-Monster, „Mad Scientists“ und die Bienen-Leichen, die ihren Weg pflasterten. So vor den ZuschauerInnen an der Strecke vorbeiparadierend, wurden die Pappnasen von einer Tribüne aus sogar schon als „Protest-Zug aus Leverkusen“ begrüßt, obwohl in ihren Reihen auch noch andere Konzerne wie z. B. der Klima-Killer RWE ihr Unwesen trieben.

Proteste vor BAYER-Zentrale

Am 31. Januar 2017 wollte das US-Unternehmen MONSANTO auf seiner Hauptversammlung weitere Vorbereitungen zur Elefanten-Hochzeit mit BAYER treffen. Das von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN initiierte „Stopp BAYER/MONSANTO!“-Bündnis nahm dies zum Anlass, dem Multi vor seiner Leverkusener Zentrale schon einmal die Braut zu präsentieren. Aus Sicherheitsgründen war dazu ein Feuerwehr-Einsatz nötig, denn die Auserkorene hatte gleich ihre Mit-Gift dabei: das laut WHO „wahrscheinlich krebserregende“ Glyphosat, das berühmt-berüchtigte Agent Orange und das Baumwoll-Saatgut, das in Indien so viele LandwirtInnen in den Tod treibt. Für BAYER trübt das die Anziehungskraft jedoch nicht. Im Gegenteil: Der Global Player erkennt darin eine Wahlverwandtschaft, steht es mit seinem Lebenswandel doch ebenfalls nicht zum Besten. Die rund 40 AktivistInnen – unter anderem von ATTAC, FIAN, der ÖkolandwirtInnen-Vereinigung IFOAM und von den PAPPNASEN ROTSCHWARZ – verwiesen darauf symbolisch, indem sie vor der Konzern-Zentrale die letzte Biene zu Grabe trugen, niedergestreckt durch Pestizide des deutschen Agro-Konzerns. Auch der Trauzeuge stellte sich bereits vor. Für diesen Posten hatte sich Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) in Brüssel durch seine Zustimmung zur Glyphosat-Zulassungsverlängerung qualifiziert, die dem Paar in spe die Aussicht auf eine noch praller gefüllte Familien-Kasse eröffnete. Dezent im Hintergrund hielt sich hingegen der vom ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz vertretene Heiratsvermittler BLACKROCK, der die Partnerschaft mit eingefädelt hatte. Der Hausbesuch, mit dem das Bündnis die diesjährigen Aktionen gegen die von BAYER geplante MONSANTO-Übernahme einleitete, fand breite Resonanz bei Medien und Beschäftigten und vermittelte Zuversicht für den weiteren Verlauf der Kampagne.

Die-In gegen Baysanto

Am 3.3.18 hat die Initiative ALTERNATIBA Rhône am französischen BAYER-Standort Lyon mit einer spektakulären Aktion gegen die von BAYER geplante MONSANTO-Übernahme protestiert. Die Organisation veranstaltete Anfang März 2018 ein Die-in, um die Gesundheitsgefahren plastisch darzustellen, die von dem agro-industriellen Komplex ausgehen, den der Konzern durch die Einverleibung seines US-Konkurrenten noch einmal ein wenig komplexer gestalten will. Und die Ackergifte der beiden Unternehmen leisteten an dem Tag ganze Arbeit: Vor einer zentralen Metro-Station der Stadt lagen nicht nur Menschen darnieder, sondern auch Tiere und Pflanzen – einige AktivistInnen hatten sich nämlich Flora und Fauna anverwandelt.

Warnung vor Bio-Kunststoffen

Die Konzerne stellen Kunststoffe zunehmend aus pflanzlichen Rohstoffen her. So entwickelt die BAYER-Tochter COVESTRO, an welcher der Konzern direkt 14,2 Prozent der Aktien hält und sein Pensionsfonds 8,9 Prozent, etwa Lackhärter mit Biomasse-Anteilen. Zudem forscht die Gesellschaft an vielen anderen Plaste-Produkten auf der Basis von Celluse, Milchsäure oder Zucker. „Die Umweltverträglichkeit wird zur Markt-Erfordernis“, so begründet das Unternehmen den Versuch, Alternativen zur Petrochemie zu finden. Mit der Umweltverträglichkeit der sogenannten Bioplastics ist es allerdings so eine Sache. Aufgrund ihrer komplexen Struktur bauen sie sich in der Natur nur äußerst langsam ab und setzen dabei zu allem Überfluss auch noch das klima-schädliche Gas Methan frei. Das Recycling bereitet wegen ihrer chemischen Zusammensetzung ebenfalls Schwierigkeiten. Da die Bio-Kunststoffe trotzdem unter dem Öko-Label firmieren und so einen Konsum ohne Reue befeuern, sehen FRIENDS OF THE EARTH EUROPE und andere Initiativen die neuen Kunststoffe eher als Teil des Problems denn als Teil der Lösung an. Priorität hat für die Gruppen nach wie vor eine Gebrauchsreduktion von Plastik. Eine solche Strategie forderten sie auch von der Europäischen Union ein. Überdies verlangten sie von Brüssel, den Umgang mit den Bioplastics zu regulieren. Konkret treten die Umweltschützer-Innen für Maßnahmen ein, welche für eine bessere Recycling-Fähigkeit der Materialen sorgen, Nachhaltigkeitskriterien für sie entwickeln und COVESTRO & Co. irreführende Öko-Werbung mit den Stoffen untersagen.

KAPITAL & ARBEIT

Neues Gesetz zur Lohn-Transparenz

Im letzten Jahr hat der deutsche Bundestag das „Gesetz zur Förderung der Entgelt-Transparenz zwischen Frauen und Männern“ verabschiedet. Es soll helfen, die bestehende Ungleichheit in der Bezahlung der beiden Geschlechter zu mildern. So verpflichtet das Paragrafen-Werk die Unternehmen, Berichte über Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen im Allgemeinen und über Maßnahmen zur Herstellung der Entgelt-Gleichheit im Besonderen zu erstellen. Beim Leverkusener Multi hatte der Betriebsrat in der Vergangenheit bei einigen Tochter-Gesellschaften des Konzerns eine Befragung durchgeführt und Gehaltsdifferenzen von 0,7 bis 1,8 Prozent festgestellt. Nach Angaben der stellvertretenden BAYER-Betriebsratsvorsitzenden Roswitha Süsselbeck hat der Konzern auf die Erhebung reagiert und die Löhne angeglichen. Wäre die überdurchschnittlich oft von Frauen ausgeübte und in der Regel schlechter bezahlte Teilzeit-Arbeit mit in die Untersuchung eingeflossen, hätten sich höchstwahrscheinlich weitaus größere Unterschiede ergeben.

ERSTE & DRITTE WELT

Entwicklungshilfe zur Selbsthilfe

Seit einiger Zeit haben die Global Player auf der Suche nach neuen Absatz-Gebieten die „Low-income Markets“ entdeckt (siehe auch SWB 4/13). So entwickelte der Leverkusener Multi bereits 2013 eine „Afrika-Strategie“. Bei der Umsetzung geriert sich der Agro-Riese gerne als Entwicklungshelfer. „BAYER kooperiert mit der gemeinnützigen Organisation ‚Fair Planet’ und wird Teil des Projekts ‚Bridging the Seed Gap’ in Äthiopien. Ziel des Projekts ist es, neue Anbau-Möglichkeiten für Kleinbauern zu schaffen“, vermeldete der Konzern etwa Anfang 2016. Nur handelt es sich leider bei „Fair Planet“ um einen Verband, der sein Geld von BAYER, SYNGENTA, LIMAGRAIN & Co. erhält. Und so sehen die Programme auch aus. Die „Anbau-Möglichkeiten für Kleinbauern“ beschränken sich auf Tomaten, Paprika und Zwiebeln made by BAYER. Zudem handelt es sich um hybride, also nicht zur Wiederaussaat geeignete Sorten. Diese nur für den einmaligen Gebrauch bestimmten Arten, deren Preis trotzdem den von konventionellem Saatgut übersteigt, können die FarmerInnen zunächst kostenlos testen. Anschließend müssen sie für die Produkte allerdings die Werbetrommel rühren. „Sie sollen dann weiteren Landwirten in den Dörfern und Regionen die Vorteile dieses Saatguts demonstrieren“, so lautet der Business-Plan des Konzerns. Und der ging bis jetzt offenbar auf. Im Juli 2017 setzten der Global Player und „Fair Planet“ ihre Zusammenarbeit fort.

POLITIK & EINFLUSS

Mehr Innovation, weniger Vorsorge

Die Europäische Union legt bei der Beurteilung möglicher Gesundheitsgefährdungen durch chemische und andere Stoffe das Vorsorge-Prinzip zugrunde. Sie kann theoretisch also schon reagieren, wenn negative Effekte von Substanzen für Mensch, Tier und Umwelt nicht auszuschließen sind, und nicht erst bei zweifelsfreien wissenschaftlichen Belegen für eine solche Wirkung. Die Industrie opponiert schon seit Jahren gegen diese Herangehensweise. So schrieb der damalige BAYER-Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers in der Angelegenheit gemeinsam mit anderen Konzern-Lenkern bereits 2013 einen Offenen Brief an die EU-Kommission. Darin traten die Bosse dafür ein, dem Vorsorge-Prinzip ein Innovationsprinzip zur Seite zu stellen. Ein Gleichgewicht zwischen Gesundheitsschutz und Innovationsförderung sollte Brüssel nach Meinung der Vorstandschefs anstreben, denn: „Innovationen sind per definitionem mit Risiken verbunden.“ Und nun wiederholte der Dekkers-Nachfolger Werner Baumann diese Forderung und verlangte, dass „alle neuen Gesetze auf ihre Folgen für die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft sinnvoll überprüft werden müssen“. Scheinheilig stellte er seinen Vorschlag als Ergänzung und nicht etwa als Unterminierung des Vorsorge-Prinzips dar.

Zahmer Aktionsplan

Der Leverkusener Multi hat in seiner Geschichte vielfach gegen Menschenrechte verstoßen. So nutzte er etwa Menschen aus der „Dritten Welt“ ohne deren Wissen als Versuchskaninchen für neue Pharma-Produkte, übte massiven Druck auf GewerkschaftlerInnen aus und griff auf Kinderarbeit zurück. Um solche Rechtsverstöße – entweder von den Global Playern selbst begangen oder aber von den Vertragsfirmen ihrer Lieferketten – besser ahnden zu können, hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vor einiger Zeit „Guiding Principles on Business and Human Rights“ verabschiedet. Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten daraufhin angehalten, eigene Aktionspläne zu erstellen. Die vorletzte Große Koalition tat das mit einiger Verspätung: Ihr Nationaler Aktionsplan (NAP) trat erst 2017 in Kraft. Viel zu befürchten haben die Konzerne von ihm auch nicht – ihr Extrem-Lobbyismus zeigte Wirkung. SPD und CDU blieben ihren Ankündigungen treu und setzen lediglich auf „Dialogformate“ und die Unterstützung von Trainingsprogrammen. Haftungsregeln sieht der Plan hingegen nicht vor, da „es sich bei Subunternehmen begrifflich um rechtlich selbstständige Unternehmen handelt, auf die ein anderes Unternehmen keinen gesellschaftsrechtlichen Einfluss ausüben kann“. Die Parteien lehnen es zudem ab, die Klage-Möglichkeiten wegen Verstößen gegen die Leitlinien des Industrieländer-Zusammenschlusses OECD zu verbessern und möchten lieber, „dass die Unternehmen freiwillig und aus eigener Verantwortung gesellschaftliche Verantwortung übernehmen“, wie es 2014 in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von BÜNDNIS 90/Die Grünen hieß. Bis zum Jahr 2020 haben BAYER & Co. nun Zeit, um ihre Wertschöpfungsketten hinsichtlich etwaiger Menschenrechtsverletzungen zu kontrollieren und Bericht zu erstatten. Erst danach folgen – eventuell – „weitergehende Schritte“. „Falls die wirksame und umfassende Überprüfung des NAP 2020 zu dem Ergebnis kommt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, werden wir national gesetzlich tätig und uns für eine EU-weite Regelung einsetzen“, hält der Koalitionsvertrag fest.

BAYER droht May wg. Brexit

Großbritannien stellt für den Leverkusener Multi einen wichtigen Export-Markt dar. Darum war er über den Brexit not amused. Der Chef von BAYERs England-Geschäft, Alexander Moscho, sorgt sich hauptsächlich darum, künftig mehr Schwierigkeiten bei der Besetzung von Top-Positionen zu haben. Zudem befürchtet er, mit Arzneien und Pestiziden nicht mehr so schnell auf den britischen Markt kommen zu können, wenn London künftig EU-Genehmigungen nicht mehr anerkennt und stattdessen eigene Zulassungsbehörden aufbaut. Deshalb baut Moscho, den die mit dem Brexit verbundenen Probleme nach eigenem Bekunden 30 Prozent seiner Arbeitszeit kosten, in Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen Druck auf. „Wir teilten der Regierung auch mit, dass unsere Diskussion mit der Konzern-Zentrale sich in letzter Zeit verändert haben. Wenn wir früher über Investitionen redeten, geht es heute eher darum, den Status Quo zu sichern“, sagte er in einem Interview mit the pharmaletter. „Eine subtile psychologische Veränderung“ nannte der Manager das und drohte eine Fortsetzung dieser Entwicklung an, „wenn es der Regierung nicht gelingt, auf einige Schlüsselfragen rund um den Brexit klärende Antworten zu geben“.

PROPAGANDA & MEDIEN

BAYERs „Big Data“-Marketing

Der Leverkusener Multi greift beim Marketing zunehmend auf Big Data zurück. So nutzt seine Veterinär-Sparte die Dienste der Firma CONSUMER ORBIT, um ihre Angebote passgenau auf bestimmte VerbraucherInnen-Gruppen zuzuschneiden. Zusammen mit den eigenen Informationen kommt der Konzern so auf 63 Billionen Daten. Und das versetzt ihn in die Lage, „ein Modell zu entwickeln, das uns zeigt, wie unsere Kunden aussehen, wer unsere Produkte nutzt und was für Gewohnheiten diese Personen haben“, preist Marketing-Leiter Doug Yoder die neuen Werbe-Möglichkeiten.

BAYER unterstützt ASA-Initiative

Wenn medizinische Fachgesellschaften sich Krankheiten widmen, für die BAYER vermeintlich die passenden Arzneien im Angebot hat, können sie immer mit Schecks aus Leverkusen rechnen. Schließlich gilt es für den Konzern, die pharmazeutische Landschaft zu pflegen. So unterstützt der Pillen-Riese auch die „Together to end stroke“-Initiative der „American Stroke Association“ (ASA) und der „American Heart Association“ (AHA), die über die Prävention und Behandlung von Schlag- und Herzanfällen informieren will. Allerdings setzt das Unternehmen bei solchen Kampagnen naturgemäß eigene Schwerpunkte. Nach ein paar Hinweisen über die prophylaktische Wirkung von Sport und gesundem Essen kommt schon der Rat: „Fragen Sie Ihren Doktor nach einer Behandlung mit ASPIRIN.“ Schließlich vermarktet der Global Player seinen Tausendsassa schon seit Längerem auch zur Vorbeugung von Schlag- und Herzanfällen.

DRUGS & PILLS

Liefer-Engpass bei ASPIRIN i. V.

Big Pharma unterwirft seine Produktion immer strengeren Profit-Kriterien. So stellt BAYER viele Wirkstoffe gar nicht mehr selber her, sondern gliedert die Fertigung aus, gerne auch in „Entwicklungsländer“, wo billige Arbeitskräfte und fehlende Umweltauflagen locken (SWB 4/17). Weil so oft genug nur noch ein einziges Unternehmen die Herstellung einer weltweit nachgefragten Substanz verantwortet, gefährdet dieses Produktionsregime die Versorgungssicherheit. Das zeigte sich jetzt im Fall von ASPIRIN i. V. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten kann der Pillen-Riese dieses Pharmazeutikum, das NotärztInnen bei Herzinfarkten verwenden und ansonsten bei hohem Fieber und starken Schmerzen zum Einsatz kommt, entweder gar nicht oder nur „in einer angepassten Menge“ liefern. „Ursache des Problems sind qualitätsbedingte Ausfälle bei einem Lohn-Unternehmer in Frankreich, der ASPIRIN i. V. für BAYER herstellt“, teilte der Global Player mit. Er bekundet nun, fieberhaft an einer Lösung zu arbeiten. Schnelle Abhilfe verspricht er indessen nicht: „Das wird noch einige Monate dauern.“

Liefer-Engpass bei PHYTODOLOR

Immer wieder kommt es bei BAYER-Medikamenten zu Liefer-Engpässen (s. o.). Besonders häufig treten diese bei Heilmitteln auf pflanzlicher Basis, den sogenannten Phytopharmaka, auf. So mussten die Apotheken im letzten Jahr lange auf das Rheuma-Präparat PHYTODOLOR verzichten. Nach Angaben des Konzerns haperte es bei der Arznei, die wegen ihres Alkohol-Gehaltes in der Kritik steht, mit der Qualität des Goldruten-, Eschenrinde- und Zitterpappelrinde-Krautes. Zuvor hatten die PatientInnen bereits lange vergeblich auf das zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Depressionen zur Anwendung kommende Johanneskraut-Mittel LAIF warten müssen (Ticker 3/16).

Neue LAIF-Rezeptur

Das Johanneskraut-Präparat LAIF bereitete BAYER in letzter Zeit viel Kummer. So traten Liefer-Engpässe wegen mangelhafter Qualität des Rohstoffes auf (s. o.). Ob diese in Zusammenhang mit zu hohen Rückständen von gesundheitsschädlichen Pyrrolizidin-Alkaloiden standen, mochte der Leverkusener Multi damals lieber nicht sagen. Darüber hinaus quollen die feuchtigkeitsempfindlichen Tabletten oft auf. Dagegen hat der Konzern jetzt mit einer neuen Formulierung Abhilfe geschaffen, die einen Eindruck davon vermittelt, wie viel Chemie doch in einem Heilmittel auf pflanzlicher Basis so stecken kann. Der Pharma-Riese fügte der Rezeptur Hyprolose, Hypromellose, mikrokristalline Cellulose, mittelkettige Triglyceride, Sterarinsäure und vorverkleisterte Stärke zu und strich dafür Carboxyethylstärke-Natrium, Eudragit E100 und Natriumhydrogen-Carbonat.

BAYER will Phyto-Sparte ausbauen

Ungeachtet der vielen Schwierigkeiten mit Arzneimitteln auf pflanzlicher Basis (s. o.) will BAYER diese Sparte ausbauen. Zu diesem Behufe hat der Konzern in Darmstadt ein Kompetenz-Zentrum eingerichtet. Er hält die große Nachfrage nach LAIF, IBEROGAST & Co. nämlich für einen nachhaltigen Trend und hofft auf wachsende Renditen in diesem Bereich.

ALKA-SELTZER-Rückruf Nr. 2

Im August 2017 musste BAYER in den USA wegen fehlerhafter Verpackungen einen Rückruf bestimmter ALKA-SELTZER-Produkte starten. Es traten undichte Stellen auf, und die Tabletten drohten feucht zu werden. Im März 2018 erfolgte der „Volontary Recall“ von bestimmten „ALKA-SELTZER PLUS“-Chargen dann, weil die vorne auf den Packungen des Schmerz- und Erkältungsmittels aufgeführten Inhaltsstoffe nicht den auf der Rückseite angegebenen entsprachen. Dies könnte KonsumentInnen, die allergisch auf bestimmte Wirkstoffe reagieren, zur Einnahme der Präparate verleiten und deshalb „ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen“ haben, warnte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA.

85.367 XARELTO-Nebenwirkungen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA erreichen immer mehr Meldungen über schwerwiegende Nebenwirkungen, die im Zusammenhang mit der Einnahme von BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO stehen. Bisher hat die Institution bis zum 1.3.18 insgesamt 85.367 Kranken-Akten erhalten. Allein im Februar 2018 gingen bei der Agentur über 1.500 Berichte über unerwünschte Pharma-Effekte ein.

XARELTO: schwankende Gerinnungswerte

In den Klinischen Prüfungen zeigte sich BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO dem altgedienten Marcumar nicht überlegen. Deshalb wirbt der Leverkusener Multi mit den praktischen Vorteilen der Arznei aus der Gruppe der Antikoagulantien wie dem Wegfall der regelmäßigen Blutgerinnungsmessung. Aber selbst damit ist es bei dem Medikament nicht weit her. „Wir sehen häufig bei Patienten, die neue Antikoagulantien einnehmen, dass sie trotzdem derangierte Blutwerte haben“, sagt etwa die Berliner Unfall-Chirugin Hanna Neumann. Ein Wissenschaftler des Pharma-Riesen selber räumte gegenüber dem Handelsblatt ein, dass die Gerinnungswerte unter XARELTO eine erhebliche Schwankungsbreite aufweisen – dementierte diese Aussage jedoch gleich wieder (siehe SWB 2/16). Durch diese Eigenschaft des Mittels steigt die Gefahr plötzlich auftretender, lebensgefährlicher Blutungen enorm – zumal für das Präparat bisher kein blutstillendes Gegenmittel existiert, obwohl der Konzern ein solches Antidot immer wieder ankündigt. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde will nun im Mai 2018 über die Zulassung eines entsprechenden Produkts entscheiden, die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA erst im nächsten Jahr.

Haarausfall unter XARELTO

Die Liste der unerwünschten Arznei-Effekte von BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO wird immer länger. Zu den gefährlichsten zählen Blutungen, die allzu oft einen tödlichen Ausgang nehmen. Aber auch Leber-Schädigungen, Haut- und Blutkrankheiten kann der Milliarden-Seller auslösen. Und unlängst kam noch eine neue Nebenwirkung hinzu, die nicht auf dem Beipackzettel vermerkt ist: Haarausfall. Entsprechende Verdachtsmeldungen dazu gingen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO ein.

Neue XARELTO-Studie

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat das Sicherheitsprofil von BAYERs gefährlichem Gerinnungshemmer XARELTO (Wirkstoff: Rivaroxaban) mit dem von Marcumar (Warfarin) bei PatientInnen mit Vorhof-Flimmern miteinander verglichen. Nach dieser Studie, die auf Daten von 115.000 PatientInnen basierte, besteht unter XARELTO ein höheres Risiko, Blutungen im Magen/Darm-Trakt zu erleiden, während das Risiko, Blutungen im Gehirn oder sogar einen Hirnschlag zu erleiden, unter Warfarin größer ist.

Patent-Verlängerung für XARELTO

Erhalten die Konzerne für neue Entwicklungen ein Patent, so gewährt ihnen das eine Monopol-Stellung in dem betreffenden Markt. Das garantiert den Unternehmen Extra-Profite über viele Jahre hinweg. Und wenn es sich bei den Innovationen um Arzneien oder Pestizide handelt, sieht es sogar noch ein bisschen besser aus. Mit Pharmazeutika und Ackergiften können die Multis nämlich noch mal in die Verlängerung gehen. Sie brauchen für sie lediglich „ergänzende Schutz-Zertifikate“ zu beantragen. Und genau das hat BAYER im Fall von XARELTO getan. So gelang es dem Leverkusener Multi dann, die Schutzfrist für den gefährlichen Gerinnungshemmer (s. o.), die eigentlich im Dezember 2020 ausgelaufen wäre, bis auf den 28. August 2024 auszuweiten.

Wieder Test mit ADEMPAS

Wenn eine von BAYER entwickelte Arznei für eine bestimmte Indikation eine Genehmigung erhalten hat, versucht sich der Konzern umgehend an einer Erweiterung der Anwendungszone. So ging er auch beim zur Behandlung der beiden Lungenhochdruck-Krankheiten CTEPH und PAH zugelassenen Pharmazeutikum ADEMPAS (Wirkstoff: Riociguat) vor, obwohl das Fach-Magazin Arzneimittelbrief die therapeutischen Effekte des Mittels schon bei diesen Gesundheitsstörungen als nur „marginal“ bewertet. Momentan führt der Pharma-Riese gemeinsam mit dem Unternehmen MERCK eine klinische Erprobung bei solchen PAH-PatientInnen durch, die nicht auf die Arznei-Stoffe Sildenafil und Tadalafil ansprechen. Kindern mit Lungenhochdruck will er das Produkt ebenfalls angedeihen lassen. Zudem testet der Global Player ADEMPAS gerade als Medikament gegen die Autoimmun-Krankheit „Systemische Sklerose“. Und damit nicht genug, beabsichtigt er, das Präparat bei Herz-Insuffizienz und Schädigungen der Niere in Anschlag zu bringen.

May zieht DUOGYNON-Bericht zurück

Ein hormoneller Schwangerschaftstest der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er Jahren zu tausenden Totgeburten geführt. Darüber hinaus kamen durch das unter den Namen DUOGYNON und PRIMODOS vertriebene Medizinprodukt bis zum Vermarktungsstopp Anfang der 1980er Jahre unzählige Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt. Geschädigte oder deren Eltern fordern den Leverkusener Multi auf seinen AktionärInnen-Versammlungen seit Jahren dazu auf, die Verantwortung dafür zu übernehmen, bislang allerdings vergeblich. In England konnten sie jedoch die Politik mobilisieren. Das britische Parlament gab im Oktober 2015 eine Untersuchung zum Fall „Primodos“ in Auftrag. Der Abschluss-Bericht bestritt aber einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Test und den Gesundheitsschädigungen. Allerdings weist die Expertise zahlreiche Unstimmigkeiten auf. So berücksichtigt sie beispielsweise nicht alle bisher zugänglichen Dokumente zu dem Medizin-Skandal. Aus diesen Gründen zog die britische Premierministerin Theresa May den Report vorerst zurück und ordnete eine Überprüfung seines Befundes an.

EU will Kosten/Nutzen-Prüfung ändern

Das Arzneimittel-Neuverordnungsgesetz (AMNOG) von 2011 schreibt für neue Medikamente eine Kosten/Nutzen-Prüfung vor. Diese führt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von MedizinerInnen, Krankenhäusern und Krankenkassen durch. Bescheinigt dieses Gremium dem zu begutachtenden Pharmazeutikum dann eine Überlegenheit gegenüber den bisherigen Mitteln, so können die Hersteller anschließend mit DAK & Co. einen Preis aushandeln. Fällt das G-BA-Votum dagegen negativ aus, müssen die Pillen-Produzenten Preisabschläge in Kauf nehmen. Zu solch einem Urteil kamen die ExpertInnen z. B. bei BAYERs Krebs-Präparat STIVARGA, woraufhin der Leverkusener Multi auf die Vermarktung des Produktes in der Bundesrepublik verzichtete. Dementsprechend kritisch steht nicht nur der Leverkusener Multi, sondern die gesamte Branche diesem Instrument zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen gegenüber. Und entsprechend positiv beurteilen die Pharma-Riesen die Pläne der EU, Brüssel die Zuständigkeit für den Arznei-Check zu übertragen. Johann-Magnus von Stackelberg vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) reagiert dagegen alarmiert: „Wir befürchten die Absenkung der hohen Standards, die wir in Deutschland für die Bewertung von neuen Medikamenten haben.“ Die PolitikerInnen teilen diese Sorgen und weisen das Ansinnen der Europäischen Union, sich zum Wohl von BAYER & Co. in die Gesundheitspolitik der einzelnen Mitgliedsländer einzumischen, zurück: Am 22.3.18 erteilte der Bundestag der EU-Kommission einstimmig eine sogenannte Subsidiaritätsrüge.

Kooperation mit DELSITECH

Medikamente für Augen-Krankheiten zählen zum Kerngeschäft von BAYERs Pharma-Sparte. Darum bemüht sich der Konzern stets, das Segment auszuweiten. Zu diesem Behufe hat er jetzt einen Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen DELSITECH geschlossen. Die finnische Firma forscht an medizinisch unproblematischen Träger-Stoffen für die eigentlichen Wirk-Substanzen. Nach der nun getroffenen Vereinbarung übernimmt der Leverkusener Multi die Entwicklungskosten für ein entsprechendes Projekt. Zudem verpflichtet er sich, abhängig von DELSITECHs Fortschritten bei dem Vorhaben, zu weiteren Zahlungen.

Kooperation mit T2

BAYER hat einen Kooperationsvertrag mit der Firma T2 BIOSYSTEMS geschlossen. Die Vereinbarung gewährt dem Leverkusener Multi Zugang zu einer Magnetresonanz-Technologie zur Bestimmung der Blut-Gerinnung.

Kooperation mit LEICA

Die personalisierte Medizin, also die Entwicklung einer passgenauen, auf die jeweiligen Bedürfnisse der PatientInnen ausgerichteten Therapie-Form, erfüllt die in sie gesteckten Erwartungen bisher nicht. „Die Sache ist komplizierter als gedacht“, räumte BAYERs Pharma-Forscher Jörg Müller einmal ein. Insbesondere fehlen Kenntnisse darüber, was sich in den Körpern der einzelnen Kranken auf molekularer Ebene konkret abspielt. Aufschluss darüber versprechen bestimmte Tests zu geben. Darum hat BAYER das Unternehmen LEICA beauftragt, einen solchen auf Basis von Gewebe-Proben zu entwickeln. „Die personalisierte Medizin hat dann Aussicht auf Erfolg, wenn wir mit hochwertigen diagnostischen Tests genau die Patienten-Populationen bestimmen können, die mit größter Wahrscheinlichkeit von der Therapie profitieren werden“, so Jonathan Roy von LEICA. Auch das Hildener Unternehmen Qiagen entwickelt solche Analyse-Verfahren für den Leverkusener Multi.

AGRO & CHEMIE

Aus für Glufosinat

Jahrzehntelang hat die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN für ein Verbot des erbgut-schädigenden BAYER-Pestizides Glufosinat gestritten. Jetzt kann sie endlich den Erfolg verbuchen: Die EU lässt den Wirkstoff, den der Leverkusener Multi unter anderem unter den Produkt-Namen LIBERTY und BASTA vermarktet, auf ihrem Territorium nicht länger zu. Der Agro-Riese zog seinen Antrag auf Verlängerung der Genehmigung Ende 2017 zurück und begründete dies mit „anhaltenden regulatorischen Unwägbarkeiten innerhalb der EU“. Noch bis zum 1. August 2019 dürfen die LandwirtInnen das Mittel verwenden, dann ist Schluss. Frankreich hatte das Ackergift zuvor schon mit einem Bann belegt und ihm eine Gnadenfrist bis zum 24.10.18 eingeräumt.

Kommt das GAUCHO-Verbot?

Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und PONCHO (Clothianidin) haben einen wesentlichen Anteil am weltweiten Bienensterben, weshalb die EU einige dieser Agrochemikalien schon mit einem vorläufigen Verkaufsbann für wichtige Kulturen belegt hat. Jetzt rückt die Entscheidung über ein endgültiges Verbot näher. Ende Februar 2018 nämlich legte die Europäische Behörde für Lebensmittel-Sicherheit (EFSA) ihre Risiko-Bewertung der Mittel vor und hielt fest: „Die meisten Anwendungen neonicotinoider Pestizide stellen ein Risiko für Wild- und Honigbienen dar.“ Die Stellungnahme des Leverkusener Multis dazu kam postwendend und fiel erwartungsgemäß aus: „BAYER ist mit den Ergebnissen der Risikobewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittel-Sicherheit (EFSA) für die Wirkstoffe Imidacloprid und Clothianidin grundsätzlich nicht einverstanden.“ Aber die EU-Kommission ließ sich davon nicht beirren und präsentierte dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel am 22.3.18 einen Vorschlag zum Stopp von GAUCHO & Co. Zu einer Abstimmung kam es jedoch nicht. Einige Länder sahen noch Diskussionsbedarf, darunter wohl auch Deutschland. Die Bundesregierung hat nämlich in dieser Sache keine eindeutige Position – trotz ihres Bekenntnisses aus dem Koalitionsvertrag: „Dabei liegt uns der Schutz der Bienen besonders am Herzen“. Wie schon im Fall von Glyphosat gehen zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsressort die Meinungen auseinander. Dabei hat nach Informationen des Web-Portals EURACTIV im Klöckner-Ministerium nicht zuletzt das Extrem-Lobbying der Zuckerrüben-Industrie meinungsbildend gewirkt, die auf Ausnahme-Regelungen für ihre Ackerfrucht pocht.

GAUCHO & Co.: Teilverbot greift nicht

Seit 2014 gilt innerhalb der Europäischen Union ein Teilverbot für bestimmte Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide. Brüssel hat den LandwirtInnen die Ausbringung der BAYER-Wirkstoffe Imidacloprid und Clothianidin sowie der SYNGENTA-Substanz Thiamethoxam auf bestimmten Kulturen untersagt. Das hatte jedoch kaum Auswirkungen auf die Neonicotinoid-Verkäufe insgesamt. Beliefen sich diese im Jahr vor der EU-Entscheidung auf 200 Tonnen, so stiegen die Zahlen zwölf Monate später auf 207 Tonnen an und erreichten 2015 noch 203 Tonnen. Die großzügigen Ausnahme-Regeln und ein ausreichendes Angebot an legalen Neonicotinoiden machen das möglich. Darum fordert die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN ein Komplett-Verbot dieser Substanzen für alle Anwendungen.

Kein Mittel gegen Citrus Greening

Gegen immer mehr Pflanzen-Krankheiten können die Pestizide von BAYER & Co. nichts mehr ausrichten. Und bei dem Versuch, Abhilfe zu schaffen, können und wollen die Konzerne sich auch nicht mehr allein auf die eigenen Forschungsabteilungen verlassen. Nicht zuletzt aus Kosten-Gründen kooperieren sie lieber mit öffentlichen Einrichtungen. So sucht BAYER etwa zusammen mit dem „Internationalen Forschungs- und Entwicklungsfonds“ (INREF) nach Mitteln gegen den aggressiven Pilz „Tropical Race 4“ (TH4), der Bananen befällt (Ticker 2/17). In Sachen „Citrus Greening“, eine vom Bakterium Candidatus liberibacter bei Zitronen und Orangen ausgelöste Grün-Färbung, arbeitet der Leverkusener Multi ebenfalls mit anderen Institutionen zusammen. Gemeinsam mit der „Citrus Research and Development Foundation“, die unter anderem von PEPSICO und COCA COLA Geld erhält, forscht er hier nach Lösungen.

Tröpfchenweise weniger Pestizide?

Mittlerweile räumt der Leverkusener Multi selber ein, dass die industriell betriebene Landwirtschaft der Umwelt schadet und obendrein enorme Mengen Wasser verbraucht. Der Konzern versucht sogar, Lösungen zu finden, „mit denen wir die Umwelt-Auswirkungen der Landwirtschaft weiter reduzieren und natürliche Ressourcen einsparen“. Und er glaubt auch schon, eine solche gefunden zu haben. Darum kooperiert der Global Player mit dem israelischen Unternehmen NETAFILM, das die „DripByDrip“-Technologie entwickelt hat. Mittels dieser gelangen die Pestizide Tropfen für Tropfen direkt zu den Pflanzen-Wurzeln, was BAYER zufolge die Ausbring-Mengen und den Wasser-Einsatz reduziert. Über das Versuchsstadium ist dieser Ansatz bisher allerdings nicht hinausgekommen.

Fungizid-Kooperation mit SUMITOMO

Der Leverkusener Multi will seine eigenen Mittel gegen Pilz-Krankheiten von Pflanzen mit einem neuen Produkt des japanischen Chemie-Unternehmens SUMITOMO CHEMICAL mischen und daraus ein Ackergift für Soja-Kulturen entwickeln. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten die beiden Konzerne im Sommer 2017.

Neues Insektizid für Grünflächen

Seit einiger Zeit nimmt BAYERs Sparte für Agro-Chemie in den USA den „ornamentals market“ stärker in den Blick und bietet gezielt Pestizide für den Einsatz in Gewächshäusern, Gartencentern und auf großen Grünflächen wie etwa Golf-Plätzen an. Nun hat der Leverkusener Multi mit ALTUS auch ein neues Insektizid für diese Anwendungen herausgebracht. Der Konzern selber bezeichnet den Wirkstoff Flupyradifuron als nicht bienen-gefährdend. Daran bestehen jedoch erhebliche Zweifel. Die Chemikalie gehört zwar nicht wie die wegen ihrer Bienenschädlichkeit von der EU mit einem vorläufigen Bann belegten BAYER-Substanzen Imidacloprid und Clothianidin zur Gruppe der Neonicotinoide, sie ähnelt diesen jedoch in ihrer Funktionsweise.

PFLANZEN & SAATEN

Zuckerrüben-Lizenz vergeben

BAYER hat im Jahr 2015 zusammen mit KWS eine Zuckerrüben-Art entwickelt, deren Erbgut eine natürliche und durch Züchtung verstärkte Enzym-Veränderung aufweist. Auf diese Weise übersteht die Labor-Frucht eine Behandlung mit solchen Anti-Unkrautmitteln, welche die Acetolactat-Synthese stören, unbeschadet. Allerdings überstehen auch immer mehr Wildpflanzen die Behandlung mit diesen so genannten ALS-Hemmern unbeschadet. Deshalb könnte die neue Rübe, wenn sie 2019 gemeinsam mit dem auf die Pflanze abgestimmten Herbizid CONVISO (Wirkstoffe: Foramsulfuron und Thiencarbazone-methyl) auf den Markt kommt, schon bald ziemlich alt aussehen. Nichtsdestotrotz gelang es BAYER und KWS, mit der belgischen Firma SESVANDERHAVE ins Geschäft zu kommen. Die beiden Unternehmen verkauften dem auf Zuckerrüben-Saatgut spezialisierten Betrieb eine Lizenz für das „CONVISO SMART“-Anbausystem. „Wir möchten so viele Züchter wie möglich für diese Technologie gewinnen. Wenn große Saatgut-Anbieter zusammenarbeiten, um diese Technologie voranzubringen, werden viele Landwirte von ihren Vorteilen profitieren können“, meint der Leverkusener Multi.

GENE & KLONE

Fragwürdige Soja-Zulassung

Ende 2017 hat die EU BAYERs Gen-Soja der Marke BALANCE eine Import-Genehmigung erteilt. Bei der Prüfung des Antrags hat Brüssel es allerdings nicht allzu genau genommen, wie Recherchen der Initiative TESTBIOTEST ergaben. Die Europäische Union erteilte der Labor-Frucht nämlich eine Einfuhr-Erlaubnis, obwohl der Leverkusener Multi die dafür erforderlichen Tests nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat. So setzte der Konzern bei den Versuchen mit der Soja, die gegen die Ackergifte Glyphosat, Glufosinat und Isoxaflutol resistent ist, nur ein Kilogramm Glyphosat pro Hektar statt der sonst in der Praxis üblichen vier bis acht Kilogramm ein. Zudem fand bloß eine einmalige Spritzung statt. In den KundInnen-Empfehlungen von BAYER und MONSANTO werden dagegen zwei bis drei Durchgänge vorgeschlagen. Überdies hat der Leverkusener Multi – angeachtet der vielen Hinweise auf Erkrankungen von Tieren nach dem Verzehr von Soja mit Glyphosat-Rückständen – keine Fütterungsstudien unternommen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) kritisierte die Entscheidung der Europäischen Union deshalb scharf. „In der Öffentlichkeit betont BAYER immer wieder die Ungefährlichkeit von Glyphosat, das die Krebsagentur der WHO als ‚wahrscheinlich krebserregend’ eingestuft hat. Bei seinen Testreihen traute das Unternehmen aber offenbar seinen eigenen Worten nicht und ging auf Nummer Sicher“, hieß es in ihrer Presseerklärung.

Moratorium für BAYERs Gen-Senf

2002 hatte BAYER erstmals versucht, in Indien die Genehmigung zum Anbau des gen-manipulierten Senfs DMH 11 zu erhalten. Aber die zuständige Behörde lehnte den Antrag ab. Die Feldversuche hätten, anders als vom Leverkusener Multi behauptet, keinen Nachweis über Ertragssteigerungen durch die Erbgut-Veränderung erbracht, lautete die Begründung. Mehr als zehn Jahre später starteten der Professor Deepak Pental und sein Team von der „University of Delhi“ einen erneuten Anlauf zur Zulassung der Pflanze, die gegen das vom Leverkusener Multi hergestellte, erbgut-schädigende Pestizid Glufosinat resistent ist. Als „BAYERs Trojanisches Pferd“ bezeichneten Zeitungen Pental daraufhin. Und die Gentechnik-Kritikerin Vandana Shiva verlangte vom indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in einem Offenen Brief, auf eine Offenlegung aller Vereinbarungen des Genforschers mit BAYER und anderen Konzernen zu dringen. Auch andere AktivistInnen und Gruppen opponierten gegen DMH 11. Nicht zuletzt dieser öffentliche Druck hat das „Genetic Engineering Appraisal Committee“ (GEAC) schließlich dazu bewogen, vorerst kein grünes Licht für den Senf zu geben und stattdessen weitere Forschungsarbeiten anzumahnen.

WASSER, BODEN & LUFT

Spatenstich zur Dhünnaue-Öffnung

Am 11. Oktober 2017 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zwei Klagen gegen die Erweiterung der Autobahn A1 und den Bau einer neuen Rhein-Brücke abgewiesen (Ticker 1/18). Damit machte es dem „Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen“ den Weg frei, im Rahmen der Bau-Maßnahmen BAYERs ehemalige Dhünnaue-Giftmülldeponie wieder zu öffnen. Der Spatenstich zu dem risiko-reichen Manöver erfolgte am 14.12.17 im Beisein des nordrhein-westfälischen Verkehrsministers Hendrik Wüst (CDU). An Ort und Stelle konnte der symbolische Akt allerdings nicht stattfinden, denn da standen schon DemonstrantInnen. Gezwungenermaßen erfolgte er deshalb in einem Zelt. Dieses war allerdings nicht schall-isoliert, weshalb ein Trillerpfeifen-Konzert und ein lauthals skandiertes „Kein Eingriff in die Deponie“ in die Ohren der geladenen Gäste drang und die feierlichen Reden draußen bleiben mussten.

BAYER entsorgt sich selbst

Dem Leverkusener Multi ist das Kunststück gelungen, mit seinem eigenen Müll ein Geschäft zu machen. Seine Tochter-Gesellschaft CURRENTA, an welcher der Konzern 60 Prozent der Anteile hält, sicherte sich nämlich den Auftrag, all das kontaminierte Erdreich zu entsorgen, das seit dem 14.12.17 bei der Öffnung seiner alten Dhünnaue-Deponie anfällt. An diesem Tag nämlich hat der „Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen“ trotz massiver Proteste der LeverkusenerInnen damit begonnen, im Zuge des Baus der neuen Rhein-Brücke und der Erweiterung der Autobahn A1 BAYERs Gift-Grab teilweise wieder auszuheben.

Dhünnaue-Experte warnt

Der Ingenieur, der jahrelang als Projekt-Leiter für die Abdichtung von BAYERs alter Dhünnaue-Deponie verantwortlich war, hat im Leverkusener Anzeiger eindringlich vor den Gefahren der Öffnung des Gift-Grabes im Zuge der Brücken- und Autobahnausbau-Arbeiten (s. o.) gewarnt. „Wenn Sie mich fragen: Sie sollen die Finger davon lassen“, rät der lieber anonym bleiben wollende Mann dem „Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen“. Er fürchtet, der Eingriff könne die hochkomplexe unterirdische Sicherheitsarchitektur aus Trenn- und Drainage-Schichten, Erde und Folien zerstören und die bösen Geister der toxischen Abfälle von Quecksilber über Arsen und Chrom bis hin zu Blei wieder zum Leben erwecken. Schon die Probe-Bohrungen zur Erkundung des Bodens hält der ehemalige Projekt-Leiter der Sanierung für ein riskantes Unternehmen. „Haben sie den Bohrer etwa einfach mit Gewalt durch die Folie hindurchgestoßen?“, fragt er alarmiert. Auch den Plan, die Bohrlöcher lediglich mit Ton-Granulat wieder zu verschließen, lehnt der Experte ab: „Aber einfach nur Ton genügte uns damals nicht als Dicht-Material.“ Aus all diesen Gründen schließt er sich der „Tunnel statt Stelze“-Fraktion an und meint: „Ein langer Tunnel unter dem Rhein wäre ein schönes Leuchtturm-Projekt für die Bau-Branche geworden.“

Kein Notfall-Plan

Die Öffnung von BAYERs alter Dhünnaue-Deponie im Zuge der Arbeiten an der neuen Rheinbrücke und an der Autobahn A1 ist mit vielen Risiken verbunden. Deshalb hat die im Leverkusener Rat vertretene Bürgerliste die Erstellung eines Notfall-Plans eingefordert. Das Stadt-Parlament lehnte dies aber ebenso ab wie die Bezirksregierung Köln. Das Gift-Grab falle nicht unter die Störfall-Verordnung, dekretierte letztere. „Somit ist aus Sicht der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr kein externer Notfallplan erforderlich“, antwortete die Behörde der Bürgerliste. Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung, dass ein solches „Worst Case Scenario“ über den Gerichtsweg kommt, denn die Wählergemeinschaft hat in der Sache Klage bei der Staatsanwaltschaft Köln eingereicht.

RAG untersucht Bergleute auf PCB

Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie (SWB 1/14). Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein beträchtliches Gesundheitsrisiko dar. Von den 1985 in der Bundesrepublik verkauften 72.000 Tonnen landete mehr als ein Sechstel im Bergbau, wo die schweren Gerätschaften viel Hydraulik-Öl brauchten. „Wir sind mit dem Zeug umgegangen, als wäre es Milch“, zitiert der Spiegel einen Bergmann. Dementsprechend leiden viele seiner KollegInnen heute an den Spätfolgen und zeigen Vergiftungssymptome wie Haut-, Nieren- und Leberschäden. Der Bergbau-Konzern RAG hat jetzt angekündigt, 200 Kumpel der Jahrgänge 1947 bis 1968 auf PCB-induzierte Krankheiten hin untersuchen zu lassen, wiegelte aber im gleichen Atemzug schon ab. Anlass zur Besorgnis wegen aufgetretener Erkrankungen gebe es bisher nicht, erklärte das Unternehmen wider besseren Wissens.

Neue Trinkwasser-Richtlinie der EU

Der Leverkusener Chemie-Multi trägt durch seine Herstellungsprozesse und viele seiner Produkte massiv zur Verschmutzung der Gewässer bei (siehe auch SWB 1/18). Einigen Substanzen droht jetzt die neue Trinkwasser-Richtlinie der Europäischen Union das Leben schwerer zu machen. So sieht der im Winter 2018 vorgelegte Entwurf schärfere Grenzwerte für Blei und Chrom vor. Zudem will Brüssel erstmals Kontrollen für Plastik-Teilchen und hormonell wirksame Stoffe wie BAYERs Industrie-Chemikalie Bisphenol A und den Arznei-Wirkstoff Beta-Estradiol (enthalten in ANGELIQ, einem Mittel gegen Wechseljahres-Beschwerden) vorschreiben. Da kommt also viel Lobby-Arbeit auf den Global Player zu.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

Kein Bisphenol-Verbot in der EU

Viele Chemikalien enthalten Wirkstoffe, die in ihrem chemischen Aufbau Hormonen ähneln. Zu diesen endokrinen Disruptoren zählt im BAYER-Sortiment unter anderem Bisphenol A (BPA). Rund eine Millionen Tonnen dieses Stoffes, der z. B. in Lebensmittel-Verpackungen Verwendung findet, stellt der Leverkusener Multi jährlich her. Vom menschlichen Körper aufgenommen, kann das Bisphenol Fehlsteuerungen im Organismus auslösen und zu Schädigungen des Nervensystems, Übergewicht, Unfruchtbarkeit, Diabetes sowie Herz- und Lebererkrankungen führen. Die EU hat deshalb bereits die Verwendung in Babyflaschen untersagt. Zudem verkündete Brüssel für 2019 das BPA-Aus in Thermo-Papieren wie etwa Kassenzetteln und erließ schärfere Grenzwerte. Aber nach einer Expertise der Europäischen Chemikalien-Agentur gab es zusätzlichen Handlungsbedarf. Die ECHA stufte das Bisphenol A nämlich als „besonders besorgniserregende Substanz“ ein, die „ernsthafte Gesundheitsauswirkungen“ habe, wobei die Effekt „dauerhaft und irreversibel“ seien. Einige EU-ParlamentarierInnen wie der Grünen-Politiker Martin Häusling forderten deshalb ein Total-Verbot für Anwendungen im Nahrungsmittel-Bereich. Dazu kam es allerdings nicht. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte im Januar 2018 einem Vorschlag der EU-Kommission zu, die eine nochmalige Absenkung der Grenzwerte für Rückstände in Lebensmitteln um den Faktor 12 (von 0,6 Milligramm pro Kilogramm auf 0,05 Milligramm) vorsieht und den BPA-Bann auf Schnabel-Tassen für Kinder erweitert. Dem Extrem-Lobbying von BAYER & Co. in Brüssel ist es offenbar gelungen, das Schlimmste zu verhindern.

Bisphenol-Kombinationswirkungen

Die Gefährlichkeit der Chemikalie Bisphenol A (s. o.) kann sich potenzieren, wenn die Substanz in Kontakt mit anderen Stoffen kommt. Das ergab eine Studie von Pierre Gaudriault und anderen WissenschaftlerInnen, die in der Fach-Zeitschrift Environ Health Perspect erschienen ist. Demnach stört das Bisphenol den Testosteron-Stoffwechsel 10 Mal so stark, wenn es nicht allein, sondern in Kombination mit weiteren Substanzen wie etwa Pharma-Wirkstoffen oder Acker-Giften auftritt.

Neue EU-Richtlinie zum Arbeitsschutz

Die Europäische Union hat ihre „Richtlinie 2004/37/EG“ verändert, die den Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch krebserregende und erbgut-schädigende Stoffe regelt. Elf Substanzen bezog Brüssel zusätzlich in die Direktive ein und legte Belastungslimits für sie fest. Unter anderem handelt es sich dabei um Acrylamid, Hydrazin, Bromethylen und 1,3-Butadien. Für Vinylchlorid-Monomer und Hartholz-Stäube verschärfte die EU überdies die Grenzwerte. Neun Jahre hat es bis zur Verabschiedung der Regelung durch das Europäische Parlament gedauert – nicht zuletzt „dank“ der Interventionen von BAYER und anderen Unternehmen. Aber den LobbyistInnen der Konzerne gelang es nicht nur, den legislativen Prozess immer wieder zu verzögern, sie erreichten auch bedeutende Änderungen. So gelang es ihnen beispielsweise, die Neuaufnahmen zu begrenzen. Ursprünglich standen neben Acrylamid bis zu 49 weitere Stoffe auf der Liste. Die Strategie der Multis: Das Anzweifeln von Studien und der Verweis auf die EU-Maxime der „Better regulation“, die vorsieht, bei allen neuen Initiativen die Auswirkungen auf die Wirtschaft mit zu berücksichtigen. Allerdings könnte sich die Regelungszone der Richtlinie doch noch ausweiten. Es steht nämlich ein EU-Vorschlag zur Aufnahme von sieben weiteren Substanzen zur Diskussion.

PRODUKTION & SICHERHEIT

Mängel in der Pillen-Produktion

Bei einer Betriebsinspektion von BAYERs Leverkusener Pharma-Anlagen hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA gravierende Mängel festgestellt (siehe auch SWB 2/18), die ein Gesundheitsrisiko für die PatientInnen darstellen. Sowohl die Produktion von ADALAT als auch die von ASPIRIN CARDIO, AVELOX und LEVITRA beanstandeten die PrüferInnen. Von „signifikanten Verstößen gegen die gute Herstellungspraxis (CGMP)“ spricht die „Food and Drug Administration“. Unter anderem hat der Pillen-Riese verschiedene Medikamente in einem Raum gefertigt, ohne die benutzte Ausrüstung und die Arbeitsflächen nach den jeweiligen Durchläufen gründlich zu säubern, was zu Verunreinigungen von Medikamenten führte. Überdies kontrollierte der Multi der FDA zufolge die Stabilität der Zusammensetzung seiner Pharmazeutika nicht ausreichend. Die Mess-Geräte ließen ihrer Ansicht nach viel zu große Schwankungsbreiten zu. Die Apparaturen zur automatisierten Qualitätskontrolle stellte der Global Player ebenfalls so ein, dass sich der Ausschuss in Grenzen hielt. Zudem hat er nicht angemessen auf Probleme mit undichten Medikamenten-Packungen reagiert. „Ihre Firma hat es nicht geschafft, eine ordentlich arbeitende Qualitätskontrolle-Abteilung aufzubauen“, resümiert die FDA in ihrem „Warning Letter“. Nun muss der Pharma-Gigant die Fertigung umfassend neu organisieren, will er den Zugang zum US-Markt nicht verlieren. Ein normaler Betrieb ist in dieser Zeit nicht möglich, weshalb BAYER große finanzielle Einbußen erleidet. Die „Liefer-Ausfälle durch Korrektur-Maßnahmen in der Produktion“, wie der der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann das auf der Bilanz-Pressekonferenz im Februar 2018 ausdrückte, kosten das Unternehmen rund 300 Millionen Euro.

STANDORT & PRODUKTION

BAYER baut Standort Basel aus

Der Leverkusener Multi baut den Baseler Hauptsitz seiner Sparte „Consumer Health“ aus, in der er die Geschäfte mit den in den Apotheken ohne Rezept erhältlichen Pharmazeutika wie ASPIRIN, BEPANTHEN und ALKA-SELTZER bündelt, aus. 20 Millionen Franken investiert der Konzern am Standort. Zudem kündigte er die Schaffung von 100 Arbeitsplätzen an.

IMPERIUM & WELTMARKT

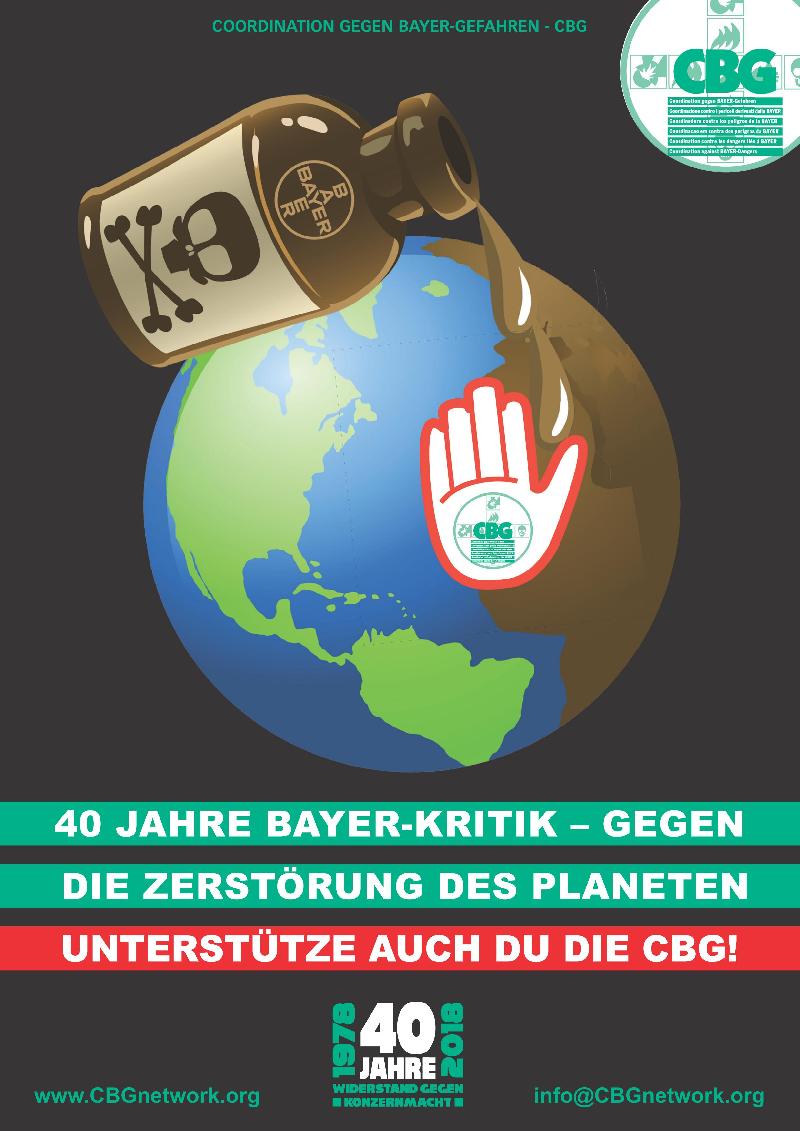

EU genehmigt MONSANTO-Deal

Am 21. März 2018 hat die Europäische Union BAYERs Antrag auf Übernahme von MONSANTO genehmigt. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) verurteilte diese Entscheidung auf Schärfste. „Mit ihrem Genehmigungsbescheid hat die EU ohne Not einem Oligopol im Landwirtschaftssektor mit BAYER an der Spitze ihren amtlichen Segen erteilt. Fortan trägt sie Mitverantwortung für die von dem Quartett verantworteten Geschäftspraktiken“, hieß es in ihrer Presseerklärung. Die von Brüssel gemachten Auflagen ändern an der neuen Markt-Macht des Leverkusener Multis kaum etwas. Auch mit den von der Generaldirektion Wettbewerb verlangten Verkäufen von Unternehmensteilen erreicht der Konzern im Pestizid-Bereich noch einen Markt-Anteil von mehr als 20 Prozent und beim konventionellen Saatgut einen Markt-Anteil von ca. 30 Prozent. Beim gen-manipulierten Saatgut beträgt dieser sogar 90 Prozent. Diese dominierende Stellung bedroht die Landwirtschaft, da die LandwirtInnen mit höheren Preisen rechnen müssen und überdies weniger Auswahl haben. Auch die VerbraucherInnen können beim Einkauf nicht mehr zwischen so vielen Sorten wählen, wenn der Leverkusener Multi mit seinem Vorhaben wirklich zum Ziel kommen sollte. Und der Mega-Deal hätte noch weitere Folgen. So sehen sich die Beschäftigten mit Arbeitsplatz-Vernichtungen durch die bei solchen Gelegenheiten immer viel beschworenen Synergie-Effekte konfrontiert. Und schließlich stehen den Standort-Städten im Fall des Falles finanzielle Einbußen ins Haus, denn BAYER pflegt seine Shopping-Touren immer von der Unternehmenssteuer abzusetzen. Bisher haben allerdings noch längst nicht alle Kartell-Behörden ihr Prüf-Ergebnis bekannt gegeben. Nicht zuletzt darum wird die CBG ihre Kampagne gegen das Milliarden-Geschäft mit unverminderter Kraft fortsetzen.

Pharma-Standort Russland

Im Jahr 2011 hat die russische Regierung eine „Pharma 2020“-Strategie entwickelt. Ziel des Programmes ist es, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu verbessern und die Entwicklung einer heimischen Pharma-Industrie voranzubringen. Von diesem Zeitpunkt an konnten die Global Player der Branche ihre Medikamente nur noch in dem Staat vertreiben, wenn sie dort auch selber produzierten und/oder sich vor Ort Partner suchten. Und das machte der Leverkusener Multi dann auch. „Lokale Fertigung ist ein strategischer Schritt vorwärts in der Entwicklung des Unternehmens, der BAYERs Unterstützung der ‚Pharma 2020’-Strategie bekräftigt“, verkündete der Russland-Chef des Konzerns, Niels Hessmann. So ging der Pillen-Riese etwa eine Partnerschaft mit MEDSINTEZ zur Fertigung des Antibiotikums AVELOX ein. Den umstrittenen Gerinnungshemmer XARELTO und seine Röntgenkontrast-Mittel GADOVIST, MAGNEVIST und ULTRAVIST stellt er mittlerweile in Kooperation mit POLYSAN her. Und Krebs-Mittel will die Aktien-Gesellschaft bald ebenfalls in dem Land selber zusammenbrauen.

ÖKONOMIE & PROFIT

BAYER verkauft COVESTRO-Aktien

Im Jahr 2015 gab BAYER die Trennung von seinem Kunststoff-Geschäft bekannt. Unter dem Namen COVESTRO brachte er es an die Börse. Seither reduzierte der Konzern seine Anteile an der ehemaligen Unternehmenssparte peu à peu. Der letzte Verkauf fand im Januar 2018 statt. Der Konzern veräußerte in jenem Monat weitere 10,4 Prozent der Papiere und strich dafür 1,8 Milliarden Euro ein. Momentan hält der Agro-Riese selbst noch 14,2 Prozent des COVESTRO-Kapitals und sein Pensionsfonds weitere 8,9 Prozent. Der Global Player will seine Aktien möglichst schnell losschlagen, weil er für die MONSANTO-Übernahme Geld braucht. Täte der Konzern dies nicht, könnte er nur schwer die Kreditwürdigkeit erhalten, weil die Rating-Agenturen seine Bonität herabstufen würden.

BAYSANTO & MONBAYER

Ernte-Ausfälle durch Dicamba

Das Ackergift Dicamba findet in den USA hauptsächlich in Kombination mit Genpflanzen von MONSANTO, BASF und DUPONT Verwendung, die gegen das Mittel resistent sind. Aber auch der Leverkusener Multi setzt auf die Agro-Chemikalie, die in den Vereinigten Staaten jetzt massive Ernte-Schäden verursacht hat. Sie bleibt nämlich nach dem Ausbringen nicht einfach an Ort und Stelle, sondern verflüchtigt sich. Und vom Winde verweht machte die Substanz sich auf die Reise von den gegen das Mittel resistenten Genpflanzen hin zu den konventionellen Ackerfrüchten, die nicht gegen den Stoff gewappnet waren und deshalb eingingen. Auf einer Fläche von 1,25 Millionen Hektar starben Pflanzen durch das Pestizid ab, das die Konzerne in Ermangelung neuer Herbizid-Wirkstoffe in ihren Labors wieder aus der Mottenkiste geholt hatten. Die Bundesstaaten Arkansas und Missouri verhängten deshalb Sprüh-Verbote. MONSANTO zog dagegen sofort – allerdings vergeblich – vor Gericht und landete in der Sache selber auf der Anklagebank: Geschädigte FarmerInnen reichten nämlich eine Sammelklage gegen das Unternehmen ein. Auch gegen BASF und DUPONT leiteten die Bauern und Bäuerinnen juristische Schritte ein.

RECHT & UNBILLIG

IBEROGAST: BAYER verklagt BfArM

Auch Medikamente auf pflanzlicher Basis wie BAYERs Magenmittel IBEROGAST, das 2013 mit dem Kauf von STEIGERWALD in die Produkt-Palette des Pharma-Riesen gelangte, können es in sich haben. So schädigt der IBEROGAST-Inhaltsstoff Schöllkraut die Leber. Arzneien mit einer hohen Schöllkraut-Konzentration hat das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) deshalb schon aus dem Verkehr gezogen. Vom Leverkusener Multi verlangte es, diese Nebenwirkung auf dem Beipackzettel zu vermerken. Der Konzern lehnte es aber ab, dieser Aufforderung nachzukommen. Für ihn ist die „hohe Sicherheit“ des Präparates „durch eigene Daten vollständig belegt“. Darum zeigt er sich auch nicht bereit, den Widerspruch zurückzunehmen, den STEIGERWALD vor zehn Jahren gegen die Anordnung eingelegt hatte. Und selbst nach dem Scheitern dieses Widerspruchs zeigt das Unternehmen keine Einsicht. „Das Nutzen/Risiko-Profil zu IBEROGAST bleibt unverändert positiv“, behauptet der Global Player in schon aus unzähligen Hauptversammlungen bekannten Worten – und ließ Taten folgen. Er klagte gegen den Stufenplan-Bescheid des BfArMs zur Änderung der Packungsbeilage. Dabei käme das Präparat auch ohne Schöllkraut aus, worauf unlängst der Pharmakologe Gerd Glaeske mit Verweis zwei Studien (Rösch et al. 2002; Madisch et al. 2004) hinwies. Die Weigerung des Pillen-Riesen, vor den möglichen Leberschäden zu warnen, stieß auf massive Kritik. „Dass der Hersteller BAYER das nicht in seine Packungsbeilage aufnimmt und auf seinem Internet-Auftritt im Zusammenhang mit der Einnahme von IBEROGAST während der Schwangerschaft die angeblich ‚gute Verträglichkeit’ des ‚rein pflanzlichen’ Arzneimittels betont, ist ein Skandal!“, meinte etwa die Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche von Bündnis 90/Die Grünen.

XARELTO-Urteil aufgehoben

BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO mit dem Wirkstoff Rivaroxaban hat gefährliche Nebenwirkungen – im Jahr 2016 gingen allein beim „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) 117 Meldungen über Todesfälle ein. In den USA ziehen deshalb immer mehr Geschädigte bzw. deren Hinterbliebene vor Gericht. Mittlerweile liegen dort 20.500 Klagen vor (Stand: Oktober 2017), und auch in Kanada bahnen sich juristische Auseinandersetzungen an. Nachdem der Leverkusener Multi die ersten vier Prozesse für sich entscheiden konnte, verlor er im Dezember 2017 den fünften. Der „Philadelphia State Court“ gab einer Frau recht, die reklamierte, durch XARELTO schwerwiegende Blutungen erlitten zu haben, und verurteilte den Pharma-Riesen zu einer Strafzahlung in Höhe von 28 Millionen Dollar. Der Konzern ging allerdings in Berufung und konnte sich durchsetzen: Im Januar 2018 hob ein Richter das Urteil wieder auf.

Patent-Streit mit DOW

Bereits seit Langem tobt zwischen dem Leverkusener Multi und DOW CHEMICAL ein Rechtsstreit um bestimmte Gentechnik-Patente. Im Jahr 1992 hatte eine inzwischen vom US-Unternehmen geschluckte Firma vom bundesdeutschen Konzern das Recht erworben, Pflanzen mit Resistenz-Genen gegen das BAYER-Pestizid Glufosinat bestücken zu dürfen. 2007 dann stellte DOW der Firma MS Technologies Sublizenzen zur Nutzung der fünf Patente aus. 2012 ging BAYER dagegen gerichtlich vor und kündigte die Vereinbarung mit der US-amerikanischen Aktien-Gesellschaft. Der bundesdeutsche Agro-Riese brachte den Fall vor das Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer (ICC) und bekam 455 Millionen Dollar zugesprochen. DOW CHEMICAL focht das Urteil vor heimischen Gerichten an, scheiterte aber bisher schon dreimal. Zuletzt lehnte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der U.S. Supreme Court, die Klage des Agro-Riesen ab.

Patent-Streit mit TEVA

Der Leverkusener Multi gehen routinemäßig gegen Pharma-Hersteller vor, die nach Ablauf der Patent-Frist von BAYER-Pillen erschwinglichere Nachahmer-Produkte auf den Markt bringen wollen. So hofft der Konzern sich die lästige Billig-Konkurrenz möglichst lange vom Leibe halten zu können. Deshalb leitete er auch gegen das Unternehmen TEVA, das eine Generika-Version von STAXYN – der Schmelztabletten-Form der Potenz-Pille LEVITRA – vorbereitet, juristische Schritte wegen Verletzung des geistigen Eigentums ein. Der TEVA-Anwalt William Jay bezeichnete dieses Vorgehen als den „Standard-Versuch eines Pharmazeutika-Herstellers, um die Patentlaufzeit eines profitablen Marken-Produkts zu verlängern“. Die RichterInnen sahen das offenbar ähnlich: Sie wiesen die Klage des bundesdeutschen Global Players ab.

Kritik an STIVARGA-Patent

Erhalten die Konzerne für neue Pharmazeutika ein Patent, so garantiert ihnen das eine Monopol-Stellung und entsprechende Extra-Profite. Andere Firmen dürfen so lange nicht mit dem entsprechenden Wirkstoff experimentieren, bis die Schutzrechte abgelaufen sind. Das behindert den wissenschaftlichen Fortschritt immens. Genau das kritisierte jetzt Dr. David Tran von dem Biotech-Startup FUSTIBAL. Die Firma arbeitet an der Weiterentwicklung gängiger Krebs-Mittel etwa durch die Nano-Technologie und hätte das gerne auch mit BAYERs STIVARGA getan. Aber zu diesem Präparat bleibt der Firma der Zugang versperrt. BAYER kann auf dessen Wirk-Substanz Regorafenib nämlich noch geistiges Eigentum reklamieren, obwohl diese nur ein einziges kleines Fluor-Atom von dem Inhaltsstoff NEXAVARs – dem anderen Tumor-Therapeutikum des Leverkusener Multis – unterscheidet. „Wir glauben, dass das in Rede stehende Patent ungültig ist und den Forschungsgeist behindert“, sagt Tran. Deshalb beantragte er beim „Patent Trial and Appeal Board“ (PTAB) eine Überprüfung des Anspruchs. Dieses Begehr hat das Gremium jedoch abgelehnt.