Veröffentliche Beiträge in “Presse-Infos”

Jan Pehrke

Chefredakteur SWB

+49 178 3359268

presse@cbgnetwork.org

Pressestimmen: Die Arbeit der Coordination im Spiegel der Medien.

die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat heute eine Verringerung der Grenzwerte von Imidacloprid vorgeschlagen. Die CBG fordert seit den 90er Jahren ein Verbot des Wirkstoffs wegen seiner hohen Umweltrisiken.

Pressemitteilung vom 17 Dezember 2013

EFSA bewertet möglichen Zusammenhang zwischen zwei Neonikotinoiden und Entwicklungsneurotoxizität

Zwei Neonikotinoid-Insektizide – Acetamiprid und Imidacloprid – können sich unter Umständen auf das in Entwicklung begriffene menschliche Nervensystem auswirken, so die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Sachverständige der Behörde schlagen vor, einige der Richtwerte für eine annehmbare Exposition gegenüber den beiden Neonikotinoiden zu senken, während weitere Forschungen unternommen werden, um zuverlässigere Daten zur sogenannten Entwicklungsneurotoxizität (developmental neurotoxicity – DNT) zu gewinnen. Das Gremium der EFSA für Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR-Gremium) fordert eine Festlegung von Kriterien auf EU-Ebene, um die verpflichtende Vorlage von DNT-Studien im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pestizide zu bewirken. Dies könnte die Entwicklung einer umfassenden Prüfstrategie für die Bewertung des DNT-Potentials von Substanzen, einschließlich aller Neonikotinoide, umfassen.

Die EFSA war von der Europäischen Kommission ersucht worden, ein wissenschaftliches Gutachten zu erstellen und dabei die jüngste Forschungsergebnisse von Kimura-Kuroda (1) sowie vorliegende Daten zum Potential von Acetamiprid und Imidacloprid zu berücksichtigen, das in Entwicklung begriffene menschliche Nervensystem, insbesondere das Hirn, zu schädigen.

Das PPR-Gremium befand, dass Acetamiprid und Imidacloprid unter Umständen die Entwicklung von Neuronen und Hirnstrukturen, die etwa mit der Lern- und Gedächtnisfunktion in Verbindung stehen, beeinträchtigen können. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass einige der aktuellen Richtwerte für eine annehmbare Exposition gegenüber Acetamiprid und Imidacloprid möglicherweise zu hoch sind, um im Hinblick auf Entwicklungsneurotoxizität ausreichend Schutz zu gewährleisten, und daher herabgesetzt werden sollten. Bei diesen sogenannten toxikologischen Referenzwerten handelt es sich um klare Vorgaben bezüglich der Menge einer Substanz, der Verbraucher ohne nennenswertes Gesundheitsrisiko kurz- und langfristig ausgesetzt werden können. Hierzu zählen zum Beispiel die akute Referenzdosis (ARfD), die zulässige Tagesdosis (ADI) und die annehmbare Anwenderexposition (AOEL).

Ausgehend von ihrer Auswertung der vorliegenden Informationen schlägt die EFSA Änderungen der folgenden toxikologischen Referenzwerte für Acetamiprid und Imidacloprid vor:

• Für Acetamiprid sollten der derzeitige ADI-Wert und AOEL-Wert von 0,07 mg/kg Körpergewicht pro Tag und der ARfD-Wert von 0,1 mg/kg Körpergewicht auf 0,025 mg/kg Körpergewicht (pro Tag) gesenkt werden.

• Für Imidacloprid sollten der derzeitige AOEL-Wert und ARfD-Wert von 0,08 mg/kg Körpergewicht pro Tag auf 0,06 mg/kg Körpergewicht pro Tag gesenkt werden. Der derzeitige ADI-Wert für Imidacloprid wird als angemessen erachtet, um Schutz im Hinblick auf mögliche entwicklungsneurotoxische Auswirkungen zu gewährleisten.

Die EFSA ist sich der eingeschränkten Aussagekraft der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse bewusst und empfiehlt die Durchführung weiterer Forschungsarbeiten zur Gewinnung zuverlässigerer Daten. Dessen ungeachtet war das PPR-Gremium der Meinung, dass die bei der Auswertung der vorliegenden Daten aufgeworfenen Gesundheitsbedenken berechtigt seien. Die EFSA unterstützt daher die Festlegung eindeutiger und konsistenter Kriterien, um die verpflichtende Vorlage von DNT-Studien im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pestizide in der EU zu bewirken. Dies könnte die Entwicklung einer integrierten DNT-Prüfstrategie umfassen, die einem stufenweisen Ansatz folgt. Hierbei würden zunächst Labortests mit Zellen (sogenannte In-vitro-Tests) eingesetzt und, falls die ersten Ergebnisse bezüglich des DNT-Potentials einer Substanz besorgniserregend sind, in einem weiteren Schritt Tierversuche (In-vivo-Tests) mit einbezogen. Das PPR-Gremium empfiehlt, dass im Rahmen einer solchen Prüfstrategie alle Neonikotinoid-Substanzen einer Bewertung unterzogen werden.

• FAQs on developmental neurotoxicity potential of acetamiprid and imidacloprid

• Scientific Opinion on the developmental neurotoxicity potential of acetamiprid and imidacloprid

Hinweise für die Redaktion:

Wissenschaftler haben eine Reihe toxikologischer Referenzwerte entwickelt, die als Richtwerte bei der Festlegung annehmbarer Expositionsniveaus gegenüber bestimmten Substanzen in Lebensmitteln dienen. Ausgedrückt werden diese Richtwerte in Bezug auf das Körpergewicht – in der Regel in Milligramm (der Substanz) pro Kilogramm Körpergewicht – und pro Tag, im Fall wiederholter Exposition.

• Die akute Referenzdosis (ARfD) ist die geschätzte Menge einer Substanz, die kurzfristig – üblicherweise im Verlauf eines Tages – ohne nennenswertes Gesundheitsrisiko aufgenommen werden kann.

• Die zulässige Tagesdosis (ADI) ist die Menge einer spezifischen Substanz in Lebensmitteln oder im Trinkwasser, die ein Leben lang ohne nennenswertes Gesundheitsrisiko täglich aufgenommen werden kann.

• Die annehmbare Anwenderexposition (AOEL) ist die maximale Menge eines Wirkstoffs, der „Anwender“ über alle Expositionspfade ausgesetzt sein können, ohne dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt.

(1) Kimura-Kuroda J, Komuta Y, Kuroda Y, Hayashi Kawano H. Nicotine-like effects of the neonicotinoid insecticides acetamiprid and imidacloprid on cerebellar neurons from neonatal rats. PloS ONE 2012; 7

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0032432

(2): e32432. doi: 10.1371/journal.pone.0032432

Die CBG lädt zu verstärktem, gut organisiertem Online-Protest ein. Lasst uns die sozialen Medien am 28.4. und davor für die nötige Konzernkritik in Zeiten der Kontaktsperre nutzen und eine kritische Masse online mobilisieren!

Online-Protestwelle zur BAYER-HV

Internationale Proteste ab dem 23. April: online und vor dem BAYER-Werk in Leverkusen

- stopBayerMonsanto

Gemeinsam gegen Konzernverbrechen!

„Genetisch manipuliertes Saatgut, erdrückende Monopolpreise im Agrar- und im Pharma-Bereich, globale Umweltvergiftung durch Pestizide wie Glyphosat (Round Up) oder DICAMBA, massive Steuerflucht, gefährliche Giftgas-Pipelines, ungezügelter CO2-Ausstoß, chemische Kriegswaffenproduktion, oder sogar die aktive Mitwirkung beim Holocaust – die Liste ist lang. Der BAYER-Konzern, seine Vorläufer und sein neuester Zukauf Monsanto, sie alle schrecken vor keinem Verbrechen zurück, so lang es Profit bringt!“ so Marius Stelzmann, CBG-Geschäftsführer. Aber die Liste der Kritiker ist umso länger.

Gegen BAYERs-Konzernverbrechen wird es – wie schon seit mehr als 40 Jahren auf den Hauptversammlungen (HV) – auch dieses Jahr wieder ein internationales Protestprogramm geben, auch wenn der Konzernvorstand unter dem Deckmantel eines Pandemie-Notstandsgesetzes vom 30. März 2020 und einer „virtuellen HV“ die bisherigen Frage- und Antwortrechte der AktionärInnen kurzerhand abgeschafft hat, um kritische Stimmen abzuwürgen.

Mehr dazu s.u. (Hintergrund-Infos) sowie im Offenen Brief der CBG und des Dachverbands der kritischen AktionärInnen an den BAYER-Vorstand vom 2. April.

Donnerstag, 23. April, 17 Uhr: Webinar

von Misereor/INKOTA & RLS, Anmelden via Mail an Lena Luig

Freitag, 24 April: FFF online Protest

Fridays for Future: Netzstreik fürs Klima

https://fridaysforfuture.de/netzstreikfursklima/

Samstag, 25. April, 17 Uhr: online march against BAYER & Syngenta

https://www.marchagainstsyngenta.ch/infos-zur-demo/march-2020/

Sonntag, 26. April, 18 Uhr: CBG Live International Panel

- MyVoiceAgainstCorporateCrime

Online-Podiumsdiskussion im Livestream

hier auf unserer Website,

via Twitter,

und via Facebook

• Jeffrey Smith, USA, Institute for Responsible Technology

• Brad Harris, Betroffener von Glyphosat

• Lena Luig, INKOTA

• Anna Schönberg, AKTION UNTERHOLZ

• Marius Stelzmann, Coordination gegen BAYER-Gefahren

• Falko Schröder, Fridays For Future Leverkusen

• Sarah Wiener, Österreich, Abgeordnete im EP (Grüne), TV-Köchin “für mündige Esser”(Website)

Dienstag, 28. April, 18 Uhr: CBG Live International Protest

- stopBayerMonsanto

Protest-Aktion

Wir planen eine Corona-sichere Kundgebung mit ausreichend Abstand vor der Konzernzentrale von BAYER. Die entsprechenden Anträge sind gestellt, wir halten euch auf dem Laufenden.

Online-Proteste Livestream

hier auf unserer Website,

via Twitter,

und via Facebook

ganztags ab 9:00 Uhr: Gegen die BAYER-Zensur: Kritische AktionärInnen melden sich mit Fragen an den Vorstand zu Wort | Musikbeiträge: Konstantin Wecker, Gerd Schinkel u.a.| Protestbilder | Dokumentarfilm „Tödliche Agrikultur“ mit aktuellem Begleitwort zur BAYER-HV von der Filmemacherin Gaby Weber | Expertenmeinungen | u.v.a.m. (genaues Programm folgt)

KeyMediaNews: Wir gehen live

Sendezeit 9:30 Uhr live-online-Statement der Coordination gegen BAYER-Gefahren/CBG und online-Auftakt-Kundgebung vor Beginn der BAYER-HV, mit: Dachverband der Kritische AktionärInnen, Block BAYER u.v.m. (genaues Programm folgt)

Sendezeit 12:30 Uhr live-online Kommentar der Coordination gegen BAYER-Gefahren/CBG zu den Reden von Aufsichtsrat und Vorstand auf der zeitgleich stattfindenden BAYER-HV

Sendezeit flexibel live international online Statement des internationalen Protestbündnisses unter dem Motto

- stopBayerMonsanto zur Bilanz der abgeschlossenen BAYER-HV (Sendezeit richtet sich nach dem Ende der Abstimmungen/Ankündigung im Live International Protest beachten):

Mitmachen – dabei sein!

Sorgt mit Share, Forward & Tweet dafür, dass die Online-Veranstaltung am 26.04 aus den Nähten platzt & dass am Tag der HV der Widerstand im Netz unübersehbar wird: auf eurer Seite, in euren Gruppen, im Messenger und bei BAYER selbst auf den Seiten des Konzerns und des Vorstands! Teilt uns mit, wenn ihr an der online-Protestwelle teilnehmen wollt und Hilfe braucht.

Bringt alle Eure Social Media und E-Mail-Kanäle an den Start. Auch Eure eventuellen Medien- und anderen MultiplikatorInnen-Kontakte, Eure FreundInnen, KollegInnen, Familien etc.

Der Protest wird auch vor den Werkstoren sichtbar sein. Teilt uns bitte mit, ob Ihr am 28.4. in Leverkusen bei unserer Protest-Aktion sein könnt. Über den Verlauf der Kundgebung, die Maßnahmen, die wir zum Schutz vor Corona ergreifen, und den Status der Anmeldung halten wir euch hier auf dem Laufenden!

Kontakt

Ihr erreicht uns unter

Marius Stelzmann (Geschäftsführer, alle Fragen zur Organisation)

mailto:info@CBGnetwork.org

0211 – 33 39 11

Simon Ernst (CBG-Aktionärshotline)

mailto:se@CBGnetwork.org

0211 – 26 11 210

Hintergrund-Infos: BAYER-Maulkorb für Konzernkritik

Mittlerweile liegen uns exklusive Informationen von MdB Dr. Carsten Brodesser (CDU) vor, die belegen: Großkonzerne wie BAYER wollen die zunehmenden Proteste auf ihren HVen verboten sehen, mit dem Notstandsgesetz auch die „Regieführung“ zurückholen, demokratische Rechte von Minderheiten-AktionärInnen sind ihnen dabei ein Dorn im Auge.

Fachanwälte bestätigten gegenüber der CBG, dass der BAYER-Vorstand bei seiner HV-Neu-Einberufung vom 6. April die Rechte und Fristen für kleine AktionärInnen zudem „ungewöhnlich stark“ beschnitt und so das Notstandsgesetz „bis zum Maximum“ ausreizte.

Stelzmann dazu: „Dieser antidemokratische Maulkorb ist ja allein mit dem virtuellen Format gar nicht zu begründen. BAYER versucht vielmehr vor der wachsenden Anzahl seiner Kritiker zu fliehen und ihnen unter dem Deckmantel der Notstandsgesetze einen Maulkorb zu verpassen. Diesen ‚Schwindel mit dem Notstand‘ lassen wir aber nicht durchgehen. Es wird breiten Protest gegen den Grundrechteabbau geben, online und - coronagerecht - vor den Werkstoren!“

Der Monsanto-Eigentümer Bayer AG zieht sich von einem Plan zur Eindämmung künftiger Roundup-Krebsklagen zurück, nachdem ein Bundesrichter klargestellt hatte, dass er dem Plan nicht zustimmen würde. Dieser hätte neue Prozesse verzögert und die Entscheidungsfindung der Geschworenen eingeschränkt.

von Carey Gillam

Der von Bayer und einer kleinen Gruppe von Anwälten ausgearbeitete Plan wurde im vergangenen Monat beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht. Er ist Teil des Bestrebens von Bayer, einen umfassenden Rechtsstreit zu beenden, der bisher zu drei Verlusten in drei Geschworenenprozessen, gestaffelten Schadenersatzzahlungen und zur Unzufriedenheit der Aktionäre geführt hat. Mehr als 100.000 Menschen in den Vereinigten Staaten behaupten, dass die Exposition gegenüber Monsantos Glyphosat-basierten Roundup-Herbiziden dazu führte, dass sie an Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) erkrankten, und dass Monsanto die Krebsrisiken lange Zeit kannte und sie vertuschte.

Am Montag erließ Richter Vince Chhabria eine Verfügung, die für den 24. Juli eine Anhörung in dieser Angelegenheit vorsah und deutlich machte, dass er den Vergleichsplan nicht genehmigen würde. Er sei „skeptisch hinsichtlich der Korrektheit und Fairness des vorgeschlagenen Vergleichs“, schrieb Chhabria in der Verfügung.

Vor der Anordnung des Richters legten mehrere Parteien Einspruch gegen den Bayer-Plan ein, wobei sie „erhebliche Abweichungen von der üblichen Praxis“ anführten, die in dem vorgeschlagenen Vergleich gefordert wurden.

Als Antwort darauf reichte die Gruppe von Anwälten, die den Vergleich mit Bayer strukturiert hatte, am Mittwoch eine Mitteilung über die Rücknahme ihres Plans ein.

Der vorgeschlagene Vergleichsplan für zukünftige Sammelklagen war getrennt von der Vergleichsvereinbarung, die Bayer mit den Anwälten der bereits klagenden Kläger getroffen hat. Sie soll Bayer helfen, die zukünftige Haftung einzudämmen und zu bewältigen. Gemäß der von Bayer und einer kleinen Gruppe von Anwälten der Kläger zusammengestellten Struktur hätte der Vergleich für alle von Roundup betroffenen Personen gegolten, die bis zum 24. Juni 2020 keine Klage eingereicht oder einen Anwalt beauftragt hatten. Dies gilt auch unabhängig davon, ob bei dieser Person bereits Krebserkrankungen diagnostiziert worden waren, von denen sie glauben, dass sie auf Roundup zurückzuführen sind.

Der Plan hätte die Einreichung neuer Fälle um vier Jahre verzögert und die Einsetzung eines fünfköpfigen „Wissenschaftsgremiums“ bewirkt, das alle künftigen Erkenntnisse über Krebsklagen aus den Händen der Geschworenen nehmen würde. Stattdessen würde ein „Class Science Panel“ eingerichtet, um zu bestimmen, ob Roundup ein Non-Hodgkin-Lymphom verursachen kann, und wenn ja, bei welchen minimalen Expositionswerten. Bayer hätte die Möglichkeit, zwei der fünf Mitglieder des Gremiums zu ernennen. Sollte das Gremium feststellen, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen Roundup und dem Non-Hodgkin-Lymphom gibt, wären die Mitglieder der Klägergruppe von zukünftigen Klagen ausgeschlossen.

Richter Chhabria war mit der Idee eines wissenschaftlichen Gremiums nicht einverstanden.

In seiner Verfügung schrieb der Richter:

„Wie kann es in einem Bereich, in dem sich die Wissenschaft möglicherweise weiterentwickelt, angemessen sein, eine Entscheidung eines wissenschaftlichen Gremiums für alle künftigen Fälle zu verhängen? Stellen Sie sich vor, das Gremium entscheidet 2023, dass Roundup nicht in der Lage ist, Krebs zu verursachen. Stellen Sie sich dann vor, dass 2028 eine neue, zuverlässige Studie veröffentlicht wird, die die Schlussfolgerung des Gremiums stark untergräbt. Wenn bei einem Roundup-Anwender im Jahr 2030 NHL diagnostiziert wird, ist es dann angemessen, ihm zu sagen, dass er an die Entscheidung des Panels im Jahr 2023 gebunden ist, weil er sich nicht gegen eine Einigung im Jahr 2020 entschieden hat?“

Bayer sagte, dass das Unternehmen 1,25 Milliarden Dollar für die Vereinbarung zur Verfügung stellen würde. Das Geld würde u.a. dazu verwendet werden, Mitglieder der Sammelklägergruppe, bei denen NHL diagnostiziert wurde, für die “Auswirkungen der Verzögerung" im Rechtsstreit zu entschädigen und die Forschung zur Diagnose und Behandlung von NHL zu finanzieren.

Die Anwälte der Kläger, die den Plan zusammen mit Bayer ausgearbeitet haben, sollten mehr als 150 Millionen US-Dollar an Honoraren an Bayer zahlen. Es handelt sich dabei nicht um dieselben Anwaltskanzleien, die den Rechtsstreit bisher geführt haben. Zu dieser Gruppe von Anwaltskanzleien gehören Lieff Cabraser Heimann & Bernstein; Audet & Partners; The Dugan Law Firm; und Rechtsanwalt Samuel Issacharoff, Reiss-Professor für Verfassungsrecht an der New York University School of Law.

Mehrere Mitglieder der führenden Anwaltskanzleien, die die drei Roundup-Krebsverfahren gewonnen haben, lehnen den vorgeschlagenen Plan zur Beilegung von Sammelklagen ab, mit der Begründung, er würde künftigen Klägern ihre Rechte vorenthalten und gleichzeitig jene anderen Anwälte bereichern, die bisher nicht an der Spitze des Roundup-Prozesses standen.

Es ist nicht klar, wie sich die Rücknahme dieses vorgeschlagenen Vergleichsplans für Sammelklagen auf die umfassendere Beilegung bestehender Ansprüche auswirken könnte. Bayer sagte im vergangenen Monat, dass das Unternehmen bis zu 9,6 Milliarden US-Dollar zahlen werde, um etwa 75 Prozent der gegenwärtigen Ansprüche zu regeln, und dass es weiterhin an der Beilegung der restlichen Ansprüche arbeiten werde. Dieser Vergleich bedarf keiner gerichtlichen Genehmigung.

Bayer gab am Mittwoch eine Erklärung ab, in der es erklärte, dass es sich weiterhin stark für eine Lösung einsetzt, die sowohl die gegenwärtigen Rechtsstreitigkeiten zu vernünftigen Bedingungen als auch eine praktikable Lösung zur Handhabung und Beilegung möglicher zukünftiger Rechtsstreitigkeiten berücksichtigt.

Konzern kündigt milliardenschweres Einspar-Programm an

BAYER setzt Kahlschlag fort

Der BAYER-Konzern will ab 2024 1,5 Milliarden Euro einsparen und schließt dabei auch Stellen-Streichungen nicht aus. Damit verschärft er die im November 2018 beschlossenen Rationalisierungsmaßnahmen noch einmal, die ein Volumen von 2,6 Milliarden Euro hatten und unter anderem die Vernichtung von 12.000 Arbeitsplätzen vorsahen. Als die ersten Glyphosat-Klagen wegen Krebserkrankungen den Aktienkurs des Leverkusener Konzerns 2019 massiv einstürzen ließen, hatten BAYER/MONSANTO-Großaktionäre wie BLACKROCK gefordert, die immensen Glyphosat-Folgekosten u.a. durch Arbeitsplatzabbau auf die Belegschaft abzuwälzen.

Die Aktien-Gesellschaft beabsichtigt mit dem Kürzungskatalog auch, „die Auswirkungen von COVID-19 auf unser Geschäft zu minimieren“. Weiter heißt es in der Erklärung: „Wir müssen unsere Kosten-Strukturen an die veränderten Markt-Bedingungen anpassen und gleichzeitig Mittel für weitere Investitionen in Innovation und Wachstum bereitstellen. Außerdem wollen wir unsere Netto-Schulden weiter verringern“ – also die teure Konzernhochzeit mit MONSANTO aus der Tasche der Beschäftigten nachfinanzieren.

Dabei hatte der Global Player sich auf seiner letzten Hauptversammlung am 28. April im Angesicht von SARS-CoV-2 noch als „systemrelevant“ selbst gefeiert und bekundet: „Gesundheit und Ernährung – diese beiden Branchen erweisen sich in dieser Krise gerade überall als essenziell.“ So rechnet der Agro-Riese auch nicht mit drastischen Verlusten: BAYER erwartet für 2021 vielmehr einen Umsatz auf Vorjahres-Niveau und ein Ergebnis je Aktie leicht unter dem Wert von 2020.

Noch dazu strich der Pharma-Riese umfangreiche staatliche Corona-Hilfen ein, in deren Licht das gestern verkündete Effizienz-Programm noch skandalöser erscheint. BAYER erhielt nämlich allein von der britischen Regierung 670 Millionen Euro und kam hierzulande in den Genuss von Steuer-Erleichterungen, zusätzlichen Forschungssubventionen und Strompreis-Senkungen im Rahmen der steuergeldfinanzierten Pandemie-Nothilfen von Bundes- und Landesregierungen, Arbeitsagentur und Kommunen.

„BAYER nutzt die Pandemie offenbar als Ausrede, um das Unternehmen einem immer drastischeren Rendite-Regime zu unterwerfen und Altlasten aus seiner Spekulation auf MONSANTO und Glyphosat abzutragen“, hält Marius Stelzmann deshalb fest. „Arbeitsplätze vernichten und gleichzeitig staatliche Subventionen einstreichen, um zur weltgrößten Giftschleuder aufzusteigen – das geht überhaupt nicht, und da wird es Widerstand geben.“

Eine Stärkung des so genannten „Margen-Profils“ hat der Konzern sich dabei angeblich auf die Fahnen geschrieben: „BAYER beschleunigt Transformation“ – so umschreibt der Konzern den Kahlschlag in seiner Belegschaft. Dieser sorgt nämlich für einen höheren Cash-Flow, also kurzfristige Einnahmen, was in BAYERs Version dann „weitere Investitionen in Innovation und profitable Wachstumschancen“ ermögliche. Auch Verkäufe von Geschäftsteilen schließt das Management dabei nicht aus. Nur die großen AktionärInnen haben nichts zu befürchten: „Dividenden-Politik soll beibehalten werden.“

„BAYER bringt sich als rücksichtsloser Krisen-Abzocker in Stellung. Büßen müssen das -wieder einmal- Beschäftigte, Steuerzahler und Standort-Städte“, resümiert Stelzmann.

Pressekontakt:

Marius Stelzmann 0211/33 39 11

Glyphosat-Stopp jetzt! Gerechte Entschädigung der Opfer!

Einigungsvorschlag von BAYER vollkommen ungenügend

Am 3. Februar 2021 hat BAYER einen neuen Einigungsvorschlag für die in den USA laufenden Glyphosat-Klagen vorgelegt („Class action settlement agreement“). Doch es bleibt dabei: Der Konzern versucht auch weiterhin, Klagende abzuwehren und ruhigzustellen, anstatt sie angemessen zu entschädigen.

Das Abkommen zieht enge Grenzen zur Regelung kommender Schadensersatz-Ansprüche. Der Fonds für zukünftige Geschädigte hat nur eine Laufzeit von vier Jahren und ist auf auf 1,3 Mrd. Dollar limitiert. Betroffene können lediglich eine Zahlung in der Höhe zwischen 10.000 und 200.000 Dollar erhalten.

Dieser Entschädigungsrahmen liegt nicht nur sehr deutlich unter dem aller bisher bekannt gewordenen Urteile, die BAYER Dutzende Millionen US-Dollar Schadensersatz auferlegten, sondern ist grundsätzlich absolut unzureichend. Immerhin geht es in der Regel um immense Kosten für medizinische Krebs-Behandlungen, welche die Opfer von Glyphosat aufbringen mussten, da sie in den USA über keinerlei oder nur eine unzureichende Krankenversicherung verfügten. Dabei ist für die Betroffenen große Eile geboten: Sie müssen sich spätestens 180 Tage nach dem Erhalt einer Diagnose von Lymphdrüsenkrebs bei der Verwaltung des Schadenersatz-Fonds melden. Völlig unklar bleibt bei allem, wie es in über die bereits anhängigen Schadensersatzforderungen hinaus mit zukünftigen Leistungen aus dem Fonds weitergehen soll. Klar hingegen ist, dass alle Betroffenen, wollen sie in den Genuss von Entschädigungen kommen, eine Schweigeverpflichtung gegenüber dem Konzern abgeben müssen. Bei unkalkulierbaren Erkrankungen mit Langzeitfolgen für die Betroffenen und ihre Angehörigen ist das ein Unding.

Insgesamt meint Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG): „BAYER will das Pestizid unbegrenzt weiter vermarkten, die Aufwendungen für die dann zu erwartenden Forderungen von neuen Geschädigten aber begrenzen und die öffentliche und interne Kritik ruhigstellen. Angesichts der Opferzahlen sowie der massiven lebenslangen Schädigungen und der verringerten Lebenszeiten ist das menschenverachtend.“

Den ersten Vorschlag zur Regelung zukünftiger Schadensersatz-Ansprüche hatte der zuständige Richter Vince Chhabria abgelehnt. Nach den Vorstellungen des Leverkusener Multis sollte über die Kompensationsberechtigungen kein Gericht mehr befinden, sondern ein „unabhängiges Wissenschaftsgremium (Class Science Panel)“. Dieses sollte dann klären, ob das von der Aktien-Gesellschaft unter dem Namen ROUNDUP vermarktete Pestizid Lymphdrüsen-Krebs verursachen kann. Chhabria lehnte es aber ab, neuen Geschädigten den Rechtsweg zu verbauen.

Nun stuft BAYER den Einfluss des Gremiums zurück. Aber an einem „wissenschaftlichen Beratungsgremium, dessen Erkenntnisse zwar nicht mehr rechtlich bindend wären, in künftigen Gerichtsverhandlungen mit Klägern dieser Gruppe aber als Beweismittel einfließen können“, hält der Global Player fest. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, auf Glyphosat-Etiketten einen Link zu Untersuchungen und Informationen rund um das Herbizid zu setzen.

„Immer noch will BAYER mit seinen ‚ExpertInnen‘ in Gerichtsverfahren intervenieren. Und immer noch will der Konzern seine Glyphosat-Risiken deckeln, um das Vertrauen der Finanzmärkte wiederzugewinnen. Darüber hinaus sollen Glyphosat-Packungen nun Werbeträger für Entlastungsstudien sein. In unserer „Glyphosat-Stopp jetzt!“-Kampagne fordern wir gerechte Entschädigung aller Betroffenen, vollständige Transparenz über die Gefahren von Glyphosat, Sanierung der Umweltschäden, Bestrafung der Verantwortlichen bei BAYER/MONSANTO sowie den sofortigen Stopp der Glyphosat-Produktion.

Was BAYER mit seinen Vorschlägen bezweckt, unterläuft diese Forderungen. Die Betroffenen sollen ruhiggestellt oder am besten gleich ausgeschlossen werden.“, so Stelzmann abschließend.

Pressekontakt:

Marius Stelzmann 0211/33 39 11

In den USA beginnt der vierte Glyphosat-Prozess

In Sachen „Stephens vs. BAYER“

Am kommenden Montag beginnt in den Vereinigten Staaten der vierte Glyphosat-Prozess. Die 70-Jährige Donnetta Stephens macht das von BAYER unter dem Namen ROUNDUP vertriebene Herbizid für ihr Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) – eine spezielle Art des Lymphdrüsen-Krebses – verantwortlich. Deshalb verklagte sie den Leverkusener Multi im August 2020 auf Schadensersatz. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes beantragten ihre RechtsvertreterInnen kurz danach, den Fall schnell zu Gericht gehen zu lassen, was der kalifornische „San Bernardino County Superior Court“ auch ermöglichte.

„Sie hat das ROUNDUP über 30 Jahre lang verwendet und war ihm stark ausgesetzt“, so Anwalt Fletcher V. Trammell zur Begründung der Entschädigungsansprüche. Andere mögliche Ursachen für die Erkrankung schloss er aus: „In ihrer Familie trat Non-Hodgkin sonst nicht auf.“ Bei den Verhandlungen will der Jurist sich nicht nur auf die in den früheren Verfahren vorgelegten Beweise stützen. Mit dem Onkologen Barry Boyd und der Toxikologin Luoping Zhang berief er zwei neue ExpertInnen. Zhang hatte im Jahr 2019 eine Metastudie zu Glyphosat und NHL veröffentlicht, die einen „zwingenden Zusammenhang“ zwischen der Substanz und der Entstehung des Krebes konstatierte. Ein um 41 Prozent erhöhtes Risiko, dieses Leiden zu bekommen, ermittelte die Untersuchung.

Der BAYER-Konzern hat bisher alle drei früheren Glyphosat-Verfahren verloren. Dasjenige, das Dewayne Johnson angestrengt hatte, sogar endgültig. Es endete mit einer Verurteilung zu 10,25 Millionen Dollar Schmerzensgeld und 10,25 Millionen Dollar Strafe. Im Hardeman-Prozess unterlag der Leverkusener Multi in zweiter Instanz, obwohl sich die zwischenzeitlich von Donald Trump auf Linie gebrachte Umweltbehörde EPA vor Gericht für das Unternehmen verwandt hatte.

Der Rechtsstreit um Glyphosat setzte 2015 ein. Unmittelbar nach BAYERs MONSANTO-Übernahme fand im Sommer 2018 das erste Verfahren statt. 2019 ordnete der zuständige Richter Vince Chhabria Vergleichsverhandlungen an und verhängte für die Dauer der Mediation ein Prozess-Moratorium, um den Beteiligten den Rücken freizuhalten. Ende Mai 2021 brach der Agro-Riese die Gespräche jedoch ab. Er hatte beabsichtigt, das Herbizid unbegrenzt weiter zu verkaufen, aber für weitere Gesundheitsschäden nur noch begrenzt haften und sah keine Chance mehr, für einen entsprechenden Einigungsvorschlag den Segen Chhabrias zu erhalten.

„Die Akte ‚Glyphosat’ ist noch immer nicht geschlossen, weil BAYER das Pestizid weiter am Markt halten will und noch nicht einmal bereit ist, Warnhinweise auf den Behältern anzubringen. Unterdessen sterben immer mehr Krebs-PatientInnen, ohne eine Entschädigung erhalten zu haben. Das ist ein Skandal. Der Konzern darf die Kranken nicht länger hinhalten und muss den Vertrieb von Glyphosat sofort einstellen, fordert Marius Stelzmann von der Coordination gegen BAYER-Gefahren.

Pressekontakt:

Marius Stelzmann 0211/33 39 11

Pressemitteilung vom 17. Juni 99

Protest gegen Gentechnik, Pestizide und ungerechten Welthandel:

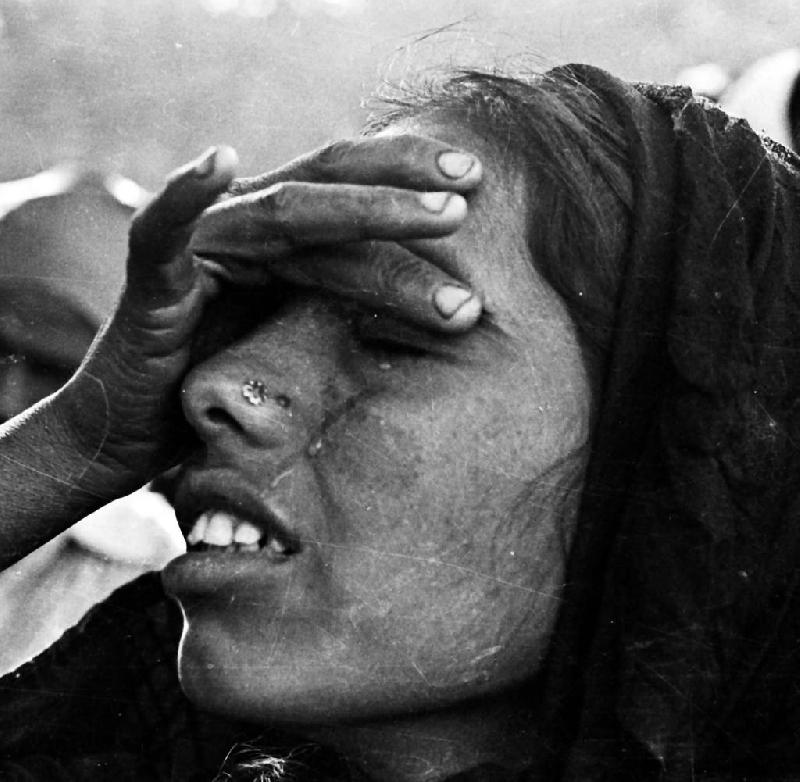

Demonstration von 500 indischen Landarbeitern am BAYER-Werk Leverkusen

18. Juni, 11 Uhr, S-Bahnhof Bayerwerk, Leverkusen

Pressekonferenz: 18. Juni, 12 Uhr, Marktplatz Leverkusen

Im Rahmen der Intercontinentalen Karawane für Solidarität und Widerstand demonstrieren am morgigen Freitag 500 indische Bauern vor dem Leverkusener Bayer-Werk gegen ungerechten Welthandel, gefährliche Pestizide und den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft. Die Demonstration will auf rücksichtslose wirtschaftliche Entwicklungen aufmerksam machen, die die Interessen der großen Mehrheit der Weltbevölkerung gefährden. Die Karawane besucht in vier Wochen 12 europäische Länder, den Abschluss der Aktionen bilden die Proteste anläßlich des G7-Gipfels in Köln.

Nanjunda Swamy, Präsident der 10 Millionen Mitglieder zählenden Bauernorganisation KRRS, hat die Aktion initiiert. Wir wollen den Regierungen, transnationalen Konzernen und den internationalen Organisationen im Norden direkt vor Ort unsere Ablehnung ihres Ausbeutungssystems zeigen erklärt der 63jährige Jurist. Gentechnik führt zur Kontrolle unseres Lebens durch die Agrarkonzerne. Speziell von Bayer fordert die Karawane, den Verkauf von gefährlichen Pestiziden und Pharmazeutika in Indien einzustellen und keine gentechnisch veränderten Produkte einzuführen. Das Unternehmen Bayer ist der größte deutsche Chemiekonzern, Vorreiter in der Gentechnologie, einer der weltweit größten Pestizidhersteller und Mitglied einflussreicher Lobbyorganisationen.

Die Demonstration wird von einem breiten Bündnis aus kritischen Betriebsräten, 3.Welt-Gruppen und Anti-Gentechnik Initiativen organisiert. Die Unterstützung der Proteste durch das Sozialreferat des evangelischen Kirchenkreises Leverkusen untersagte der Superintendent von Leverkusen nach einer persönlichen Intervention des Pressesprechers von Bayer. Auch die Bayer AG versuchte zunächst, jegliche Demonstration in der Nähe des Werkes verbieten zu lassen.

Demonstrationsweg: 11 Uhr: Bushaltestelle am S-Bahnhof Bayerwerk; 11.30 Uhr: Zwischenstop am Pförtner 1 des Bayerwerks (Friedrich Ebert Strasse); 12 Uhr: Kundgebung am Marktplatz Leverkusen (mit Pressekonferenz)

Interkontinentale Karawane für Solidarität und Widerstand, AntiGen Köln, Kolleginnen und Kollegen für eine durchschaubare Betriebsratsarbeit (Leverkusen), Euromarsch Köln, Coordination gegen BAYER-Gefahren e.V., Belegschaftsliste Wuppertal, Förder- und Trägerverein freie und selbstverwaltete Jugend- und Kulturzentren Leverkusen, Institut für neue Arbeit Köln, Nicaragua Arbeitsgruppe Leverkusen

OFFENER BRIEF

Offener Brief

an den Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann

und die zuständigen Stellen des BAYER-Konzerns

Am 3. Dezember erinnern wir uns an den bisher größten Chemie-Unfall aller Zeiten, der sich vor 35 Jahren im indischen Bhopal ereignete. Dort starben bei der Explosion einer Pestizid-Fabrik von UNION CARBIDE allein in den ersten drei Tagen 8.000 Inder*innen. Und an den Spätfolgen der Detonation, die Methylisocynat (MIC) und andere Chemikalien freisetzte, leiden bis heute Millionen Menschen.

Damals hatten die Behörden der Stadt BAYER um Unterstützung gebeten, da der Konzern umfassende Kenntnisse über die Wirkung von MIC auf den menschlichen Organismus besaß. Aber Ihr Unternehmen weigerte sich ebenso wie UNION CARBIDE, dieser Bitte nachzukommen. Der renommierte Toxikologe Dr. Max Daunderer, der als einer der wenigen Expert*innen in Bhopal half, berichtete gar nach seiner Rückkehr, dass Beschäftigte von BAYER vor Ort Feldstudien betrieben, ohne sich an den Rettungsarbeiten zu beteiligen.

Siebzehn Jahre später übernahm BAYER das Bhopal-Schwesterwerk in den USA vom „UNION CARBIDE“-Neubesitzer DOW CHEMICAL. Gleich nach der Chemie-Katastrophe von 1984 versicherte UNION CARBIDE zwar, die MIC-Produktion in Institute laufe ganz anders ab als in Indien, und teilweise stimmte das sogar, aber die Fertigungsstätte wies noch genug gefährliche Familien-Ähnlichkeiten auf. Allein zwischen 1979 und 1984 traten 190 Leckagen auf; 28 Mal gelangte dabei MIC ins Freie.

Zum größten Knall aber kam es am 28. August 2008, als ein Vorratsbehälter in die Luft ging. Zwei Beschäftigte bezahlten das mit ihrem Leben. Von „Schockwellen wie bei einem Erdbeben“ sprachen Augenzeug*innen. „Die Explosion in dem BAYER-Werk war besonders beunruhigend, weil ein mehrere Tonnen wiegender Rückstandsbehälter 15 Meter durch das Werk flog und praktisch alles auf seinem Weg zerstörte. Hätte dieses Geschoss den MIC-Tank getroffen, hätten die Konsequenzen das Desaster in Bhopal 1984 in den Schatten stellen können“, hieß es später in einem Untersuchungsbericht des US-Kongresses. Der Report stellte schwerwiegende Sicherheitsmängel fest, weshalb BAYER eine Strafe von einer Million Dollar zahlen und zusätzlich 4,6 Millionen Dollar in die Anlagensicherheit stecken musste. Die Verantwortung des BAYER-Konzerns ist an dem Entwurf einer Internationalen Charta „Menschenrechte und Industriegefahren“ (verabschiedet 1994 in London) zu messen.

Aber nicht nur in Institute vernachlässigte BAYER Schutz-Maßnahmen, weil solche Investitionen von den Gewinnen abgehen. Exemplarisch zeigt sich diese Abwehrhaltung bei der Konzipierung von neuen Projekten. Vehement weigerte BAYER sich, die 2014 in Dormagen eingeweihte Anlage zur Produktion von TDI-Kunststoff mit einer Beton-Ummantelung zu schützen und den Abstand zu Wohnsiedlungen und Verkehrseinrichtungen zu vergrößern, obwohl im Fertigungsprozess das gefährliche Giftgas Phosgen zur Anwendung kommt. Nur dank des Engagements der Coordination und anderer Initiativen machten die Behörden Ihrem Unternehmen dann wenigstens zur Auflage, Detektoren aufzustellen, die bei einem Gas-Austritt anschlagen, und an der S-Bahn-Station „Dormagen BAYER-Werk“ einen Schutzraum einzurichten.

Am Skandalösesten zeigt sich die Ignoranz BAYERs Sicherheitsbedenken gegenüber jedoch bei den Kohlenmonoxid-Pipelines. So nahm er 2001 eine solche Leitung zum Transport des tödlichen Giftgases von Dormagen nach Leverkusen in Betrieb und baute ein solches Röhren-Werk auch zwischen Dormagen und Krefeld, die sicherere Möglichkeit einer Vorort-Produktion ignorierend.

Die Folgen einer solchen Geschäftspolitik lassen sich an BAYERs Störfall-Liste ablesen. Obwohl der Konzern sich inzwischen von der Chemie- und Kunststoff-Sparte und damit auch von den risiko-reichsten Fertigungsstätten getrennt hat, nehmen die Einträge kaum ab. So finden sich dort für das laufende Jahr schon drei „Umwelt-Ereignisse“, wie Ihr Unternehmen Störfälle beschönigend nennt: Ein Feuer in Bitterfeld, ein Brand in Dormagen und ein Austritt von Chinoloncarbon-Säure in Wuppertal.

Die UN hat den 35. Jahrestag der Katastrophe von Bhopal zum Anlass genommen, von der chemischen Industrie die Einhaltung der Menschenrechte zu fordern. „Bhopal: Die chemische Industrie muss die Menschenrechte respektieren“, ist die Pressemitteilung aus dem Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte“ (OHCHR) überschrieben. „Weiterhin ereignen sich vermeidbare Katastrophen, weil die chemische Industrie sich weigert, ihre Verantwortung für die Menschenrechte ernstzunehmen“, so Baskut Tuncak von der OHCHR zur Begründung. Konkret verweist er dabei auf Fabrik-Explosionen, die zahlreichen Menschen den Tod bringen und die Verletzung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit durch die Verseuchung von Wasser, Boden und Luft mit Giftstoffen. Angesichts der Unverbindlichkeit freiwilliger Selbstverpflichtungen tritt Tuncak für juristisch belastbare Regelungen für Chemie-Multis ein, die bei der Missachtung von Menschenrechten auch Sanktionen vorsehen.

Darum möchten wir von Ihnen, Herr Baumann, am heutigen 35. Jahrestag der Katastrophe von Bhopal wissen, ob Sie bereit wären, ein solches Reglement zu akzeptieren. Darüber hinaus haben wir noch weitere Fragen an Sie:

• Sehen Sie es als eine Verpflichtung der gesamten chemischen Industrie an, bei derart großen Unfällen wie in Bhopal zunächst gegenseitige Ersthilfe bei Unfallsbegrenzung, Opfer-Versorgung, Opfer-Entschädigung, Unfallfolgenminderung und Dekontamination zu leisten (als eine Art „Feuerwehr-Fonds“) und erst später nach Erledigung dieser vorrangigen Maßnahmen innerhalb der chemischen Industrie einen Abrechnungsmodus zu suchen?

• Welche Konsequenzen hat BAYER aus der Großexplosion von Institute im Jahr 2008 gezogen? Hat der Konzern die Sicherheit seiner Anlagen seither genauer überprüft und Maßnahmen getroffen?

• Gibt sich das Unternehmen mit seiner Störfall-Bilanz zufrieden oder sieht es weiteren Handlungsbedarf?

• BAYER hat im letzten Geschäftsbericht Angaben zu Leckagen und Stoff-Austritten nur mit der Quote „LoPC-IR“ gemacht und 0,09 Vorfälle pro 200.000 Arbeitsstunden aufgeführt. Das ist nur wenig erhellend. Deshalb möchten wir Sie bitten, Klartext zu sprechen und uns alle Störfälle des letzten Jahres zu nennen inklusive Informationen zu Art und Umfang der ins Freie gelangten Substanzen.

• Weltweit schätzt die chemische Industrie Kohlenmonoxid als so gefährlich ein, dass dieses Gas nur dort synthesiert wird, wo es sofort für die Weiterverarbeitung (z. B. Polycarbonat-Kunststoffe) verbraucht wird. Sehen Sie sich als Unternehmen, das 7,5 Prozent der Geschäftsanteile des nunmehrigen CO-Betreibers COVESTRO hält, in der Pflicht, Ihren Einfluss auf die Firma dahingehend geltend zu machen, dass die COVESTRO sich zukünftig an dieses bewährte Sicherheitsprinzip hält und eine Vorort-Produktion aufbaut?

Düsseldorf, 03. Dezember 2019

Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)

Vorstand

Uwe Friedrich/Brigitte Hincha/Axel Köhler-Schnura/Jan Pehrke

Zu Beginn dieser Woche ist den AktivistInnen der Gesellschaft für Kinder, die von hormonellen Schwangerschaftstests geschädigt wurden (ACDHPT), ein großer Sieg gelungen. Im Februar 2018 hatte der damalige Gesundheitsminister Jeremy Hunt die Einsetzung eines Gremiums zur unabhängigen Überprüfung der Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten verfügt. Nach mehr als zweijähriger Arbeit kam das Gremium nun zu dem Urteil: BAYER muss zahlen!

Die CBG hat anlässlich dieses Erfolges mit der Vorsitzenden der ACDHPT, Marie Lyon, gesprochen. Marie zählt zu unseren BündnispartnerInnen, sie war bereits zu Gast auf der BAYER-Hauptversammlung 2019 und hat dort ihr Anliegen vorgetragen. Ihr Statement könnt unten finden.

Die CBG hat auch eine Pressemitteilung zu dem Thema verfasst.

Statement Marie Lyon

„Ich bin überwältigt, dass 53 Jahre nach der ersten Warnung vor den Gefahren von HPT‚s (hormonelle Schwangerschaftstests) der Kampf um die Aufdeckung der Wahrheit über orale Hormon-Schwangerschaftstests endlich zu Ende ist. Baroness Cumberlege, Vorsitzende der IMMDS Independent Review, und ihr Team sind zu dem Schluss gekommen, dass der erste substantielle wissenschaftliche Bericht über Primodos von Dr. Isobel Gall aus dem Jahr 1967 ausreichend war, um die Rücknahme von Primodos und anderen HPT‘s vom Markt zu rechtfertigen. Dies ist der erste unabhängige Bericht, der schlüssig feststellt, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen HPTs und schädlichen Auswirkungen gibt.“Weiterlesen

Pressemitteilung der CBG zu Duogynon

Hier findet Ihr unsere Pressemitteilung zum Erfolg im Duogynon-Rechtsstreit

Bisherige Arbeit der CBG zu Duogynon

Hier,hier und hier findet Ihr eine Auswahl unserer bisherigen Arbeit zum Thema Duogynon.

Bitte spendet!

Marie Lyon sagte uns: „Ich bin mir bewusst, dass BAYER nicht so leicht aufgeben wird und ich den Druck aufrecht erhalten muss. Dies könnte bedeuten, dass ich auch zur nächsten Hauptversammlung wieder kommen muss.“ Damit wir dies möglich machen können, brauchen wir Eure Spende!

Helft uns, AktivistInnen wie Marie, die überall auf der Welt gegen den Konzern ihre Rechte durchsetzen, ein Forum auf der BAYER-Hauptversammlung zu bieten. Dies könnt Ihr auch tun, indem Ihr uns Eure Stimmrechte zur HV übertragt.

Unterstützt die Duogynon-Betroffenen mit Eurer Unterschrift!

Hiermit unterstütze ich den Kampf der Duogynon Betroffenen gegen BAYER!

Ich fordere:

Eine gerechte Entschädigung der Geschädigten. Falls sie verstorben sind, ihrer Familien und Hinterbliebenen!

Eine öffentliche Anerkennung der Schuld durch BAYER und eine öffentliche Entschuldigung!

Eine strafrechtliche Untersuchung der Verantwortlichen im Konzern!

Hier findet Ihr stets aktuelle News und Hintergrund-Informationen zu aktuellen Geschehnissen rund um das Thema Glyphosat.

Bloggen für BAYER

„Warum Glyphosat für mich auch gute Seiten hat“, legte der Landwirt Willy Kremer-Schillings einmal in einem Gastbeitrag für die Rheinische Post dar. Einen Hauptgrund verschwieg er dabei aber: Er bekommt von BAYER & Co. Geld dafür, solche Meinungen zu vertreten. Bauer ist Kremer-Schillings nämlich nur im Neben-Nebenerwerb. Hauptberuflich verkauft er Pestizide und Kunstdünger und betreibt unter dem Künstlernamen „Bauer Willy“ einen Blog. Darin wirbt er für Ackergift und Gentechnik, verharmlost die Gefahr von Kunstdünger-Rückständen und versucht die Landwirtschaftspolitik im Sinne der Agrar-Lobby zu beeinflussen. In seinem Buch „Sauerei“ verteidigt er laut taz „seitenweise Agrarchemie-Konzerne wie die BAYER-Tochter MONSANTO“. Dementsprechend zeigen sich die ÖffentlichkeitsarbeiterInnen des Leverkusener Multi stets begeistert darüber, „was ein gewisser Bauer Willy“ alles so lostritt. Auch NGO-Watch gehört zu dessen Arbeitsfeldern. „Ständige Analyse der Kampagnen“ verspricht er seinen Geldgebern. Und Kremer-Schillings ist nicht allein. Sein „Bauer Willy“ hat derweil viele Ableger im Netz wie z. B. den Blog „Ich liebe Landwirtschaft“, den Jutta Zeisset mit freundlicher Unterstützung von BAYER & Co. betreibt.

EPA gelobt Besserung

Unabhängig war die US-amerikanische Umweltbehörde EPA nie, aber unter Donald Trump nahm der politische und wirtschaftliche Einfluss noch einmal stark zu. So diente sich die „Environment Protection Agency“ dem Leverkusener Multi in einem Glyphosat-Entschädigungsprozess sogar einmal als Entlastungszeuge an, der dem umstrittenen Herbizid einen Persilschein ausstellte. Auch erhielten die WissenschaftlerInnen die Anweisung, sich bei ihren Pestizid-Analysen ausschließlich auf Daten der Hersteller zu stützen. Damit nicht genug, bearbeiteten die Abteilungsleiter die Analysen anschließend noch. Auf diese Weise verschwanden aus einer Expertise zum BAYER-Pestizid Dicamba plötzlich Passagen über das Gefährdungspotenzial des Mittels. Der neue US-Präsident Joe Biden will diese Entwicklung aber rückgängig machen. „Heute unterschreibe ich ein präsidiales Memorandum, das klarstellt, dass wir unsere Weltklasse-Wissenschaftler vor politischer Einmischung schützen und sicherstellen werden, dass sie frei denken, forschen und sprechen können“, sagte er Ende Januar 2021. Und die Behörde selber kündigte unter ihrem neuen Direktor Michael S. Regan konkrete Maßnahmen an: „Diese Administration ist verpflichtet, mutmaßliche Verstöße gegen die wissenschaftliche Integrität zu untersuchen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Entscheidungen der EPA auf der Grundlage strenger wissenschaftlicher Informationen und Standards getroffen werden.“ Der Bericht zu den ominösen Umständen der Dicamba-Zulassung im Jahr 2018 liegt bereits vor (siehe auch Ticker 3/21).

EPA überprüft Glyphosat-Entscheidung

Im Zuge eines Klage-Verfahrens gegen die vorläufige Glyphosat-Zulassungsverlängerung räumte die US-Umweltbehörde EPA gravierende Fehler bei der Genehmigung des Pestizides ein. Darum beantragte sie vor Gericht, den von Umweltverbänden und anderen Gruppen angestrengten Prozess vorerst auszusetzen, um die Entscheidung vom Januar 2020 überprüfen zu können. Konkret hält es die „Environment Protection Agency“ für notwendig, schädigende Effekte von Glyphosat auf Monarchfalter-Populationen genauer zu untersuchen und die Gefahren detaillierter zu analysieren, die bei der Ausbringung des Herbizids durch Verwehungen auf teilweise weit entfernte Ackerflächen drohen. Den KlägerInnen – unter anderem die Organisationen „Center for Food Safety“ (CFS), „Farmworker Association of Florida“ und „Beyond Pesticides“ – geht die Umweltbehörde in ihrem Antrag nicht weit genug. Sie verlangen von der Agency, auch die von der Agro-Chemikalie ausgehenden Gefährdungen für die menschliche Gesundheit nochmals in Augenschein zu nehmen. Dazu zitierten sie aus einer im Giftschrank verschwundenen EPA-internen Untersuchung, die „überzeugende Belege“ für einen Zusammenhang zwischen einer Glyphosat-Exposition und der Entstehung des Non-Hodgkin-Lymphoms, einer speziellen Art des Lymphdrüsen-Krebses, fand. Zudem fordern CFS & Co. die „Environment Protection Agency“ auf, die Glyphosat-Zulassung für die Zeit der Neubewertung auszusetzen.

Flächendeckender Glyphosat-Einsatz

In den USA beläuft sich der jährliche Glyphosat-Einsatz nach Angaben der Agrar-Wissenschaftlerin Maria R. Finckh auf ein Kilogramm pro Hektar.

Glyphosat macht resistent

Die Patentschrift bescheinigt Glyphosat auch eine Wirkung als Antibiotikum. Das bringt jede Menge Nebenwirkungen mit sich. So wirbelt dieser Effekt den Bakterien-Haushalt im Darm von Kühen und Bienen durcheinander, was die Tiere anfälliger für Krankheiten werden lässt. Zudem sorgt er für die Ausbreitung von Resistenzen. Die Forscherin Ariena von Bruggen fand schon Zitrusfrüchte, die nicht mehr auf Antibiotika reagieren, weil sie eine Überdosis Glyphosat intus hatten. Über die Nahrungskette kann sich diese Unempfindlichkeit auch auf den Menschen übertragen, was große Gesundheitsrisiken birgt. Die Agrar-Wissenschaftlerin Maria R. Finckh (s. o.) warnt deshalb: „Meiner Meinung nach darf man nicht allein Tierhalter und Kliniken für hohe Antibiotika-Einträge in die Umwelt und die Entstehung multiresistenter Keime verantwortlich machen. Schuld an der Resistenz-Entwicklung ist auch die Tatsache, dass mit behördlicher Genehmigung flächendeckend und in großen Mengen Glyphosat eingesetzt wird.“

Glyphosat verseucht Wälder

Die Inwertsetzung von Wäldern macht aus diesen simple Holz-Plantagen. Oftmals bestehen die Areale aus Fichten- und Tannen-Monokulturen, da diese Bäume schnell wachsen und dementsprechend schnell zu Geld zu machen sind. Damit neben diesen Pflanzungen nichts anderes aus dem Boden sprießt, kommt in der kanadischen Provinz British Columbia per Flugzeug ausgebrachtes Glyphosat zum Einsatz. Auf einer Fläche von bis zu 1,3 Millionen Hektar geht das Herbizid nieder. Mit entsprechenden Folgen, wie jetzt WissenschaftlerInnen der „University of Northern British Columbia“ zeigten. Das Team um Nicole Botten wies in Himbeeren und Heidelbeeren Glyphosat-Rückstände nach, die sich – entgegen den Behauptungen BAYERs – bis zu ein Jahr hielten. In anderen Gewächsen überdauerte das Mittel sogar bis zu zwölf Jahre. Besonders Indigene, die in den Forsten Früchte oder Heilkräuter sammeln, leiden dem Journalisten Peter Ewart zufolge unter den Kontaminationen.

Glyphosat-Teilrückzug ab 2023

Ende Mai 2021 hatte der BAYER-Konzern die Vergleichsverhandlungen in Sachen „Glyphosat“ platzen lassen (siehe SWB 3/21). Nach der Ablehnung seines Vorschlages zur Beendigung der juristischen Auseinandersetzungen durch den zuständigen Richter Vince Chhabria mochte der Agro-Riese keinen neuen – mit Nachbesserungen vor allem im Umgang mit Klagen von neuen Geschädigten – mehr vorlegen. Stattdessen präsentierte er einen „Fünf-Punkte-Plan“. Dieser sieht auch einen Vermarktungsstopp des Herbizids für den Haus- und Gartensektor in den Vereinigten Staaten vor, denn die meisten Entschädigungsansprüche stammen von Privat-KundInnen. Ein Schuldeingeständnis sieht der Leverkusener Multi damit allerdings nicht verbunden. „Dieser Schritt ist ausschließlich der Minimierung von Rechtsrisiken geschuldet und reflektiert in keinerlei Hinsicht etwaige Sicherheitsbedenken“, erklärte er. Ende Juli nannte das Unternehmen schließlich ein konkretes Datum für den Ausstieg. Ab 2023 beabsichtigt er, die Produkte durch Erzeugnisse mit anderen Wirkstoffen zu ersetzen.

Neuer Glyphosat-Prozess

Im Juli 2021 begann in den Vereinigten Staaten der vierte Glyphosat-Prozess. Donnetta Stephens macht das von BAYER unter dem Namen ROUNDUP vertriebene Herbizid für ihr Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) – eine spezielle Art des Lymphdrüsen-Krebses – verantwortlich. Deshalb reichte sie im August 2020 eine Klage auf Schadensersatz ein; 30.000 weitere liegen gegenwärtig noch vor. Wegen des schlechten Gesundheitszustandes der 70-Jährigen beantragten ihre RechtsvertreterInnen, den Fall schnell zu Gericht gehen zu lassen, was der kalifornische „San Bernardino County Superior Court“ auch ermöglichte. „Sie hat das ROUNDUP über 30 Jahre lang verwendet und war ihm stark ausgesetzt“, so Anwalt Fletcher V. Trammell zur Begründung der Entschädigungsansprüche. Andere mögliche Ursachen für die Erkrankung schloss er aus: „In ihrer Familie trat Non-Hodgkin sonst nicht auf.“ Bei den Verhandlungen will der Jurist sich nicht nur auf die in den früheren Verfahren vorgelegten Beweise stützen. Mit dem Onkologen Barry Boyd und der Toxikologin Luoping Zhang, deren im Jahr 2019 veröffentlichte Metastudie zu Glyphosat und NHL einen „zwingenden Zusammenhang“ zwischen der Substanz und der Entstehung des Krebes konstatiert hatte, berief er zwei neue KronzeugInnen gegen das Mittel.

BAYER ruft Supreme Court an

Ende Mai 2021 ließ der BAYER-Konzern die Glyphosat-Vergleichsverhandlungen platzen (siehe SWB 3/21). Nach der Ablehnung seines Vorschlages zur Beendigung der juristischen Auseinandersetzungen durch den zuständigen Richter Vince Chhabria mochte der Agro-Riese keinen weiteren mit Nachbesserungen – vor allem im Umgang mit Klagen von neuen Geschädigten – mehr vorlegen. Stattdessen setzt der Global Player jetzt vor allem darauf, ein Grundsatz-Urteil des Obersten Gerichtshof der USA zu seinen Gunsten in der Sache zu erzwingen, „wodurch die Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat in den USA weitgehend beendet würden“. Dafür sieht er gute Chancen, denn in dem Gremium sitzen keine Geschworenen, die sich seiner Meinung nach nur von ihren Gefühlen leiten ließen, sondern BerufsrichterInnen, noch dazu oft von Trumps Gnaden. Das Unternehmen hält die juristische Auseinandersetzung für eine Bundesangelegenheit, die in die Zuständigkeit des Supreme Courts fällt, weil die „Environment Protection Agency“ (EPA) als Bundesbehörde das Mittel bundesweit zugelassen und ihm Unbedenklichkeit bescheinigt habe. Mitte August 2021 rief der Konzern nun dieses Gericht an und ersuchte es, ein von der Aktien-Gesellschaft als mangelhaft empfundenes Urteil zu überprüfen, das eine untere Instanz in dem Verfahren „Hardeman vs. MONSANTO“ gegen die BAYER-Tochter gefällt hatte. „Die Fehler des Ninth Circuit bedeuten, dass ein Unternehmen für die Vermarktung eines Produkts ohne Krebs-Warnung hart bestraft werden kann, obwohl es nahezu universellen wissenschaftlichen und regulatorischen Konsens darüber gibt, dass das Produkt nicht krebserregend ist und die verantwortliche Bundesbehörde eine solche Warnung sogar verboten hat“, heißt es in dem Antrag. Darüber hinaus hat der Ninth Circuit nach Ansicht des Agro-Riesen ExpertInnen zugelassen, die dieses Etikett nicht verdienten, was „zu unfundierten Aussagen geführt hat“. Ob der Supreme Court den Antrag annimmt und sich mit der Angelegenheit befassen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Mehr Glyphosat-Rückstellungen

Der BAYER-Konzern will den Fall „Glyphosat“ mit aller Macht vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten – den Supreme Court – bringen und dort ein Grundsatz-Urteil zu seinen Gunsten erzwingen (s. o.). Der Leverkusener Multi hat jedoch auch Vorkehrungen für ein Scheitern dieser Strategie und ein „Weiter so“ mit Klagen, Prozessen und Vergleichen getroffen. Allerdings rechnet der Agro-Riese dafür noch einmal mit einem erheblichen finanziellen Mehraufwand. Darum stockte er die Rückstellungen von bisher zwei Milliarden Dollar noch einmal um 4,5 Milliarden Dollar auf. „Wir wollen damit gegenüber unseren Investoren deutlich machen, dass die Risiken des Glyphosat-Rechtsstreits angemessen in der Bilanz abgebildet sind“, erklärte BAYER-Chef Werner Baumann Ende Juli 2021 wenige Tage vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr.

BAYER verliert Glyphosat-Prozess

Im Mai 2019 hatte ein Geschworenen-Gericht im US-amerikanischen Oakland den Glyphosat-Geschädigten Alberta und Alva Pilliod recht gegeben und die BAYER-Tochter MONSANTO zur Zahlung von insgesamt zwei Milliarden Dollar Strafe und Schmerzengeld verurteilt. Später reduzierte ein Richter die Summe auf 87 Millionen Dollar. Das reichte dem Leverkusener Multi allerdings nicht. Er ging in Berufung – und strich wieder eine Niederlage ein. Im August 2021 bestätigte der „Court of Appeal for California“ die Entscheidung. „MONSANTOS Verhalten zeigte eine rücksichtslose Missachtung der Gesundheit und Sicherheit der vielen ahnungslosen Verbraucher“, befand der Court. Er bescheinigte dem seit 2018 zum Leverkusener Multi gehörenden Unternehmen einen „unnachgiebigen Unwillen, die Öffentlichkeit über die Krebs-Gefahren eines Produkts zu informieren“ und bezeichnete diese Praxis des Unternehmen als notorisch. „Über einen Zeitraum von vielen Jahren hinweg bestand MONSANTOs Verhalten immer wieder aus solchen Aktionen, motiviert durch das Streben nach Verkäufen und Profit“, konstatierten die JuristInnen. Zudem warfen sie dem Konzern vor, „die wissenschaftliche Untersuchung von Glyphosat und ROUNDUP behindert oder verzerrt“ und es versäumt zu haben, „angemessene Studien zu Glyphosat und ROUNDUP durchzuführen“. Auch der neuesten Prozess-Strategie BAYERs erteilte der Richter Winifred Smith eine Abfuhr. Der Agro-Riese will die Justiz der Einzelstaaten ausmanövrieren und den Fall „Glyphosat“ vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten bringen (s. o.). Aber der „Court of Appeal“ ließ sich das Verfahren nicht so einfach aus der Hand nehmen und verwies auf die entsprechenden Paragrafen. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich der Global Player. „Wir sind mit der Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden, da das Urteil weder durch die Beweise in der Verhandlung noch durch das Gesetz gestützt wird“, erklärte er und kündigte an: „MONSANTO wird seine rechtlichen Möglichkeiten in diesem Fall prüfen.“

Strafe wg. MONSANTO-Listen

Ende Juli 2021 hat die französische Datenschutz-Behörde CNIL die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO zu einer Zahlung von 400.000 Euro verurteilt. Die CNIL sah in der flächendeckenden Bespitzelung von über tausend AktivistInnen, PolitikerInnen, JournalistInnen und WissenschaftlerInnen, welche die PR-Agentur FLEISHMANHILLARD von 2014 bis 2017 im Auftrag des Glyphosat-Produzenten durchführte (siehe SWB 3/19), einen Verstoß gegen die Datenschutz-Bestimmungen. Das Unternehmen hätte die Personen, über die es umfangreiche Akten anlegte, um die Lobby-Arbeit effizienter zu gestalten, informieren müssen, befand die Behörde. Sie gab damit der Beschwerde der Nachrichten-Agentur Agence France-Presse sowie diverser Zeitungen, TV-Kanäle und Radio-Stationen statt. „Die Entscheidung der französischen Datenschutz-Behörde in Sachen ‚MONSANTO-Liste’ ist eine schallende Ohrfeige für die deutschen DatenschützerInnen. Sie dürfen jetzt nicht weiter untätig bleiben und müssen den Vorgang auf Wiedervorlage legen“, forderte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) daraufhin in einer Presseerklärung. Die Coordination hatte sich nach Bekanntwerden des Bespitzelungsskandals an die nordrhein-westfälische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gewandt, war da aber auf taube Ohren gestoßen. Die NRW-DatenschützerInnen zeigten sich mit den Antworten zufrieden, die der Leverkusener Multi ihnen nach einem Auskunftsersuchen erteilte und betrachteten den Fall damit als erledigt. Nach Ansicht der Behörde handelte es sich bei den Aktivitäten von MONSANTO um ein reines „Media-Monitoring“, bei dem eine „Auswertung der Beiträge mit dem Ziel, eine Person zu bewerten und ihr künftiges Verhalten abzuschätzen“, nicht stattfinde.

Glyphosat-Studien mangelhaft

Der Wiener Toxikologe Siegfried Knasmüller hat große Mängel in den Glyphosat-Studien festgestellt, die im Jahr 2017 zur Zulassungsverlängerung des Herbizids innerhalb der EU führten. Als „ein Desaster“ bezeichnete er die von der jetzigen BAYER-Tochter MONSANTO und anderen Herstellern eingereichten Untersuchungen gegenüber dem Spiegel. Von den 53 Arbeiten, die der Forscher analysierte, sieht er nur vier Prozent als zuverlässig an und 32 Prozent als teilweise belastbar. 64 Prozent hingegen entsprechen ihm zufolge nicht den gängigen wissenschaftlichen Standards. So finden sich unter den Werken laut Knasmüller kaum wirkliche Krebs-Studien. Die meisten widmen sich der potenziellen Gen-Toxizität von Glyphosat, was lediglich Hinweise auf eine karzinogene Wirkung gibt. Noch dazu hat die Industrie diese Tests vornehmlich am falschen Objekt vorgenommen. Sie wählte Knochenmark-Zellen, die viel weniger Aufschluss über eine mögliche Krebs-Gefahr geben als Leberzellen. Zudem kam bei keiner einzigen der Arbeiten die „Comet Assay“-Technik zur Anwendung, die einen genaueren Aufschluss über DNA-Schädigungen gibt. Damit nicht genug, entdeckte der Wissenschaftler in den Versuchsreihen auch noch methodische Mängel wie die Verwendung einer zu geringen Zahl von Zellen oder Bakterien-Stämmen. Er kritisierte deshalb das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung (BfR), das während des Genehmigungsverfahrens die Federführung bei der Begutachtung innehatte, scharf. „Wie derart fehlerhafte Berichte von Zulassungsbehörden wie dem BfR akzeptiert werden konnten, ist mir ein völliges Rätsel“, so der Toxikologe. Für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zeigte der Befund Knasmüllers einmal mehr, dass Handlungsbedarf in Sachen „Glyphosat“ besteht. „Glyphosat muss endlich vom Markt! BAYER muss haften! Die Opfer müssen entschädigt werden! Die Verantwortlichen gehören hinter Gitter!“, hieß es in ihrer Presseerklärung.

Glyphosat stoppen!

Die kanadische Grünen-Politikerin Jenica Atwin hat eine Initiative zum Stopp von Glyphosat ins Leben gerufen und einen Gesetzesvorschlag ins Parlament eingebracht. „Dieser Erlass ändert den Pest Control Products Act, um die Herstellung, den Besitz, die Handhabung, die Lagerung, den Transport, den Import, den Vertrieb und die Verwendung von Glyphosat zu verbieten“, heißt es in der „Bill C-285“. Dabei ist Atwin bewusst, dass sie einen langen Weg vor sich hat. „Es geht gegen die großen Industrien“, sagt sie: „Es wird eine Menge Hürden geben, aber es ist der Beginn einer Diskussion.“

Ein bisschen weniger Glyphosat

Gegen einen Glyphosat-Stopp vor dem Auslaufen der EU-Zulassung Ende 2023 hatte die Große Koalition sich schon im September 2019 ausgesprochen. Sie gab sich mit einer Minderungsstrategie zufrieden. Für diese ließen sich die PolitikerInnen Zeit dann zu allem Übel auch noch Zeit bis kurz vor Toresschluss der Legislatur-Periode. Überdies fielen die Regelungen äußerst bescheiden aus. SPD und CDU verabschiedeten diese im Rahmen des Insektenschutz-Gesetzes. Für Glyphosat sehen die Bestimmungen ein Verbot nur für die Anwendung im Privatbereich und auf öffentlichen Grünflächen vor, die mengenmäßig kaum ins Gewicht fällt. Für das Ausbringen auf Äckern lassen Merkel & Co. hingegen zahlreiche Ausnahmen zu. So darf das Mittel gegen nicht wenige Wildkräuter nach wie vor zum Einsatz kommen. Auch wenn das Pflügen, die Wahl einer geeigneten Fruchtfolge oder eines geeigneten Aussaat-Zeitpunkts nicht möglich ist, bleibt das von der Weltgesundheitsorganisation als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestufte Herbizid bis 2024 erlaubt. Erst dann erfolgt das Aus – und das auch noch unter Vorbehalt. Wenn die EU Glyphosat bis dahin nämlich nicht aus dem Verkehr zieht, wackelt auch der Beschluss der Bundesregierung. „Sollten sich in diesem Zusammenhang Änderungen der Dauer der Wirkstoff-Genehmigung ergeben, ist das Datum des vollständigen Anwendungsverbots gegebenenfalls anzupassen“, hält die „Pflanzenschutzanwendungsverordnung“ fest. Die anderen Vorgaben zur Handhabung der Ackergifte weisen ebenfalls starke Mängel auf. Sie beschränken sich auf Maßnahmen zur Eindämmung des Insektensterbens in bestimmten Schutzgebieten. Überdies gibt es viele Ausnahme-Tatbestände, die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch zunahmen. So sicherten sich die Länder noch Öffnungsklauseln. Zudem drückte die CDU einen „Erschwernisausgleich Pflanzenschutz“ durch, der den LandwirtInnen den Spritz-Entzug durch Zahlungen in Höhe von 65 Millionen Euro erleichtert.

Glyphosat und kein Ende?

Im Jahr 2023 läuft in der Europäischen Union die Glyphosat-Genehmigung aus. BAYER und die anderen Hersteller haben jedoch einen Antrag auf eine Zulassungsverlängerung gestellt. Und im Juni 2021 keimte bei ihnen auch Hoffnung auf. Da gab nämlich die sogenannte Bewertungsgruppe für Glyphosat (AGG) ein positives Votum ab. Durch die Behandlung von Pflanzen mit Glyphosat sei kein „chronisches oder akutes Risiko“ für die VerbraucherInnen zu erwarten, hielt die AGG fest. Das Gremium, in dem sich Prüfbehörden-VertreterInnen aus Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und Schweden zusammenfanden, kam zu dem Schluss, dass „Glyphosat die Zulassungskriterien für die menschliche Gesundheit erfüllt“. Dementsprechend hieß es dann in der Pressemitteilung der europäischen Lebensmittelbehörde EFSA: „Eine Einstufung für Keimzell-Mutagenität, Karzinogenität oder Reproduktionstoxizität war nicht gerechtfertigt. Der Vorschlag der vier Mitgliedstaaten beabsichtigt keine Änderung der bestehenden Einstufung.“ BAYER zeigte sich erfreut. Der Bericht bestätige „die Schlussfolgerungen führender Gesundheitsbehörden“, so der Konzern. Trotzdem stehen die Zukunftschancen für das Herbizid nicht eben gut. „Ich glaube nicht, dass es eine ernsthafte Chance für eine Verlängerung der Glyphosat-Lizenz gibt. Dafür ist die politische Stimmung gegen das Mittel zu aufgeheizt“, zitierte das Handelsblatt einen EU-Insider. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN wird alles in ihren Kräften stehende tun, um es nicht zu einem Temperatur-Abfall kommen zu lassen.

Mehr Kindestode durch Glyphosat

In Brasilien erhöht sich durch Glyphosat-Rückstände im Wasser die Kindersterblichkeit. Das ergab die Studie „Down the River: Glyphosate Use in Agriculture and Birth Outcomes of surrounding Populations“ von Mateus Dias, Rudi Rocha und Rodrigo R. Soares. Eine Steigerung um fünf Prozent durch das Mittel machten die drei aus, was ein Plus von 503 Sterbefällen pro Jahr ergibt. Auch die Zahl der Frühgeburten und der Babys mit einem niedrigen Geburtsgewicht steigt den ForscherInnen zufolge. Alan Tygel von der PERMANENTEN KAMPAGNE GEGEN AGROGIFTE UND FÜR DAS LEBEN forderte daraufhin einen sofortigen Vermarktungsstopp. Der BAYER-Konzern sah dafür keinen Grund. Er nannte die wissenschaftliche Arbeit, die im Auftrag der „Latin American and the Caribbean Economic Association“ entstand, „unsolide und schlecht durchgeführt“ und betonte, der Sicherheit bei all seinen Produkten immer die höchste Priorität einzuräumen.

Glyphosat schädigt die Darmflora

Glyphosat hat das Potenzial, eine Schädigung der Darmflora, eine sogenannte Dysbiose, hervorzurufen. Das ergab eine Analyse von Studien, die Jacqueline A. Barnett und Deanna L. Gibson von der kanadischen „University of British Columbia“ vornahmen. Sogar als Auslöser für Gesundheitsstörungen, die viele MedizinerInnen mit einer Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) in Verbindung bringen, kommt das BAYER-Herbizid nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen in Betracht. „Glyphosat kann eine Rolle bei vielen Krankheiten spielen, die mit der Dysbiose in Zusammenhang stehen, darunter Zöliakie, entzündliche Darm-Erkrankungen und das Reizdarm-Syndrom“, so die Forscherinnen. Damit nicht genug, vermag das Pestizid durch seine Einwirkung auf das Darm-Mikrobiom Barnett und Gibson zufolge auch die psychische Gesundheit zu beeinträchtigen und beispielsweise Depressionen zu fördern.

Insektensterben durch Glyphosat

BAYERs Pestizid Glyphosat trägt zum Insektensterben bei. Einen neuen Beleg dafür liefert eine Studie, die WissenschafterInnen der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität gemeinsam mit ihren KollegInnen vom „Max-Planck-Institut für chemische Ökologie“ und des japanischen „National Institute of Advanced Industrial Science and Technology“ durchgeführten. Ihren Angaben zufolge greift das Herbizid ein Bakterium an, das in enger Symbiose mit dem Getreideplatt-Käfer lebt und Schutzfunktionen erfüllt, ohne die das Insekt nicht existieren kann. Dabei halten die ForscherInnen ihren Befund auch übertragbar: „Da wir beobachten konnten, wie Glyphosat die symbiotische Gemeinschaft schädigt, fragten wir uns, ob Glyphosat auch für andere Insekten, die auf ihre mikrobiellen Partner angewiesen sind, eine Gefahr darstellt.“

Glyphosat gegen Koka-Pflanzen

Der kolumbianische Präsident Iván Duque plant, die im Jahr 2015 von seinem Amtsvorgänger gestoppten Flugzeug-Sprüheinsätze mit Glyphosat zur Zerstörung von Koka-Pflanzen wieder anlaufen zu lassen (siehe auch SWB 3/21). Dabei fällt die Bilanz des Chemie-Krieges gegen die Droge verheerend aus, sowohl in gesellschaftlicher und sozialer als auch in gesundheitlicher und ökologischer Hinsicht. Entsprechend groß ist die Empörung im Land. Auch bei den aktuell stattfindenden Protesten, die sich massiver Gewalt von Polizei und Militär ausgesetzt sehen, spielt das Thema eine Rolle. So beteiligten sich indigene LandwirtInnen an einem landesweiten Streik und forderten die Regierung auf, „das Versprühen von Glyphosat aus der Luft und die Gesundheitsreform zu stoppen und die aus dem Friedensabkommen von 2016 erwachsenen Verpflichtungen zu erfüllen. Der Leverkusener Multi wollte sich der Financial Times gegenüber nicht zum neuen Glyphosat-Programm Kolumbiens äußern, da er nicht direkt in die Praxis involviert sei. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) forderte das Unternehmen dagegen unmissverständlich auf, das Pestizid für solche Einsätze nicht zur Verfügung zu stellen.

Glyphosat gefährdet Grundwasser

Bis zu 50 Prozent des ausgebrachten Glyphosats kann ins Grundwasser gelangen. Das stellte ein ForscherInnen-Team um Andreas Hartmann von der Universität Freiburg und Thorsten Wagener von der Universität Potsdam fest. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass 99 Prozent des Pestizides im Boden versickert. Wie Hartmann und Wagener aber in einem Aufsatz, den die Zeitschrift Proceedings veröffentlichte, darlegen, leiten Risse und Hohlräume in der Erde große Mengen des Mittels bis ins Grundwasser weiter.

Mexiko: Glyphosat-Bann bleibt

Im Jahr 2020 hatte die mexikanische Regierung Glyphosat verboten. Der BAYER-Konzern ging gegen die Entscheidung gerichtlich vor, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Auch eine Klage des „National Farm Councils“, einer Vereinigung von GroßagrarierInnen, scheiterte.

Kein Glyphosat-Vergleich

Ende Mai 2021 ließ BAYER die Vergleichsverhandlungen mit den AnwältInnen der Glyphosat-Geschädigten platzen (siehe auch SWB 3/21). Der Konzern sah keine Chance mehr, den richterlichen Segen für sein Ansinnen zu bekommen, das Herbizid unbegrenzt weiter zu vermarkten, aber für weitere Gesundheitsschäden nur noch begrenzt zu haften. Stattdessen legte der Leverkusener Multi einen eigenen 5-Punkte-Plan zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten vor. Dieser sieht vor, auf den Packungen des Pestizids statt eines Warn-Labels einen Hinweis auf wissenschaftliche Studien zu Glyphosat anzubringen. Überdies erwägt der Agro-Riese, das Mittel nicht mehr auf dem PrivatkundInnen-Markt anzubieten, da aus diesem Kreis über 90 Prozent der KlägerInnen stammten. Zum Umgang mit künftigen Schadensersatz-Ansprüchen enthält der Plan nichts Konkretes. „Das Unternehmen wird andere Lösungen für potenzielle künftige Klagen zu ROUND UP prüfen“, heißt es lediglich.

Niederlage im Fall „Hardeman“

Der Leverkusener Multi hat bisher in allen drei großen Glyphosat-Prozessen Niederlagen erlitten. Den ersten, den Dewayne Johnson gegen die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO angestrengt hatte, musste das Unternehmen sogar schon endgültig verloren geben. Und im Fall „Hardeman“ unterlag der Agro-Riese Mitte Mai 2021 in zweiter Instanz. Dabei hatte sich der Global Player gerade hier Chancen ausgerechnet, denn er konnte die US-amerikanische Umweltbehörde EPA als Entlastungszeuge aufbieten. Gemeinsam mit dem Justizministerium nutzte die Einrichtung das in den USA bestehende „Amicus Curiae“-Recht, das es Unbeteiligten gestattet, Stellungnahmen zu laufenden Rechtsstreitigkeiten abzugeben und plädierte auf Freispruch. „Der Kläger ist im Unrecht“, hieß es in dem „Brief of the United States as Amicus Curiae in Support of MONSANTO“, was das Wall Street Journal damals so kommentierte: „Die Trump-Administration stützt BAYER in Herbizid-Verfahren.“

FRAG DEN STAAT vs. BfR

Anfang 2019 hatte das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ (BfR) die Initiative „Frag den Staat“ verklagt (Ticker 3/19). Die Behörde warf der Organisation vor, mit der Veröffentlichung eines BfR-Gutachtens zu Glyphosat, das diese unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz angefordert und auf ihrer Website veröffentlicht hatte, gegen das Urheberrecht verstoßen zu haben. Das 6-seitige Dokument spielt eine Schlüsselrolle im wissenschaftlichen Streit um das Pestizid. Im Jahr 2015 bewertete die „Internationale Agentur für Krebsforschung“ (IARC) der Weltgesundheitsorganisation das Breitband-Herbizid als „wahrscheinlich krebserregend“ und setzte sich damit von dem Glyphosat-Prüfbericht des „Bundesinstituts für Risiko-Bewertung“ ab. Die Politik sah Klärungsbedarf und erbat vom BfR eine Stellungnahme. Daraufhin erstellte die Behörde eine ergänzende Expertise. Die Kurzfassung dieses „Addendum I“ ging dann als Handreichung an das Bundeslandwirtschaftsministerium und enthält offenbar so brisantes Material, dass das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ dieses lieber unter Verschluss halten möchte. Aber das gestaltet sich schwierig. Nach Ansicht des Landgerichts Köln kann das Dokument keine Schutzrechte mehr beanspruchen. FRAG DEN STAAT hatte nämlich einfach an UnterstützerInnen appelliert, ebenfalls Anträge zur Einsicht in das Schriftstück nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu stellen. Das geschah 45.000 Mal, auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN beteiligte sich damals. Und damit war das Gutachten dann in der Welt. Darüber hinaus deckt die im Urheberrechtsgesetz garantierte Zitat- und Berichterstattungsfreiheit das Vorgehen der AktivistInnen, befanden die RichterInnen im November 2020. Das BfR ging gegen die Entscheidung vor, verlor im Mai 2021 jedoch auch in zweiter Instanz.

Klage gegen U.S. Bureau of Land Management wegen übereilter Genehmigung des Bayer-Phosphatabbauprojekts

Die Biden-Administration sieht sich mit einer Klage konfrontiert, weil ihr Vorgänger voreilig einen Bergbaubetrieb im ländlichen Idaho genehmigt hat, ohne die Umweltauswirkungen der Gewinnung der Rohstoffe für das Herbizid Roundup zu berücksichtigen.

Einigung im Fall „Calderon“

Bereits im Juni 2020 wollte BAYER eine Vergleichslösung für die rund 125.000 Glyphosat-Geschädigten präsentieren, die gegen den Konzern Klage eingereicht hatten. Aber der Agro-Riese konnte bisher nichts vorlegen, was den zuständigen Richter Vince Chhabria überzeugt hätte. Darum drohte dieser im November 2020 an, die von ihm für die Zeit der Mediationsgespräche gestoppten Prozesse wieder anlaufen zu lassen: „Ich bin nicht daran interessiert, den Zeitplan für die Entscheidung dieser Fälle so lang zu strecken“, bekundete er. Und Chhabria hielt Wort. Er lehnte das Begehr des Leverkusener Multis ab, die Streitsache „Jaime Alvarez Calderon“ zusammen mit all den anderen auf die lange Bank zu schieben und ließ die Justiz-Maschine wieder anlaufen. Calderon hatte 33 Jahre auf Weingütern arbeitet und dabei immer wieder Umgang mit Glyphosat. 2014 bekam er Lymphdrüsen-Krebs, dem er im Dezember 2019 erlag. Seine Hinterbliebenen führten die juristische Auseinandersetzung jedoch weiter. Ihnen machte BAYER jetzt ein Vergleichsangebot, um es nicht zu einem aufsehenerregenden Prozess kommen zu lassen. Die Angehörigen Calderon akzeptierten es. Über die Höhe der Entschädigungszahlung wurde nichts bekannt.

Glyphosat: Klöckner spielt auf Zeit

Bereits Mitte April 2018 hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ihre Strategie zur Minimierung der Verwendung glyphosat-haltiger Pestizide vorgestellt. Dazu gehörten ein Verbot der Verwendung in Privatgärten, in der Nähe von Gewässern und auf allgemein zugänglichen Flächen rund um Kindergärten, Schulen, Sportanlagen und Altenheime. Auch beabsichtigte die CDU-Politikerin, letzte Ausnahmen hinsichtlich der Glyphosat-Nutzung in Naturschutzgebieten und dort, wo ein ausreichender Artenschutz nicht gewährleistet werden kann, zu streichen. Liefern wollte sie bis 2020, doch geschehen ist bisher noch nichts. Der Reduktionsplan werde noch „erarbeitet“ und dann sei noch eine Folgenabschätzung nötig, verlautete aus dem Ministerium. Auch bei Maßnahmen zur Eindämmung des Insektensterbens kann Klöckner noch nicht Vollzug melden. Das Umweltministerium wirft der Christdemokratin deshalb Blockade-Politik vor und beschwerte sich beim Bundeskanzleramt. Die Ministerin verhindere „jedweden Fortschritt beim Insektenschutz und bei der Beschränkung von schädlichen Pflanzenschutzmitteln“, hieß es in dem Schreiben. Zur rechtlichen Umsetzung der diesbezüglichen Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag habe das Bundeslandwirtschaftsministerium „bislang Folgendes geliefert: nichts“. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) kritisierte diese Obstruktionsstrategie ebenfalls scharf. „Im Koalitionsvertrag heißt es eindeutig: ‚Wir werden mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden.’ Julia Klöckner muss das jetzt endlich umsetzen“, forderte die CBG in ihrer Presseerklärung.

Glyphosat in der Ostsee

WissenschaftlerInnen des Warnemünder „Leibniz-Instituts für Ostsee-Forschung“ haben Glyphosat und sein Abbau-Produkt AMPA in der Ostsee nachgewiesen. Die Glyphosat-Konzentration betrug 0,42 bis 0,49 Nanogramm pro Liter – unabhängig von der Entfernung zur Küste. Darin sehen die ForscherInnen ein Zeichen für die Stabilität des Herbizids. AMPA dagegen zersetzte sich vergleichsweise schnell. Während das Team um Marisa Wirth an Fluss-Mündungen noch Stärken von bis zu 1,47 Nanogramm maß, fand es auf dem offenen Meer oftmals keine Spuren mehr. „Diese Ergebnisse können nur als erster Fingerzeig darauf betrachtet werden, wie sich Glyphosat und AMPA im Oberflächen-Wasser des Meeres verhalten und verteilen“, hält das Leibniz-Institut fest.

Glyphosat schädigt die Darmflora

Nach einer Untersuchung von ForscherInnen der finnischen Universität Turku hat Glyphosat einen negativen Einfluss auf die Darmflora. Den WissenschaftlerInnen zufolge reduziert das Herbizid die Vielfalt der Mikroorganismen und ändert deren Zusammensetzung. Das Mittel blockiert nämlich das Enzym EPSPS, das für die den Darm besiedelnden Mikroorganismen eine wichtige Funktion erfüllt. „Wir können davon ausgehen, dass eine langfristige Exposition gegenüber Glyphosat-Rückständen zur Dominanz resistenter Stämme in der Bakteriengemeinschaft führt“, konstatieren die WissenschaftlerInnen. Auch vor einer Schwächung der Immun-Abwehr und dem Auftreten anderer Gesundheitsstörungen, die mit einer geschädigten Darmflora in Verbindung stehen, warnen sie.

EuGH weist Glyphosat-Klage ab

Die Hauptstadtregion Brüssel hatte im Jahr 2016 ein Glyphosat-Verbot erlassen. Durch die Ende 2017 erfolgte Zulassungsverlängerung der EU sah sie die Verordnung ausgehebelt. Deshalb focht die Gebietskörperschaft die Entscheidung gerichtlich an. Der Europäische Gerichtshof wies die Klage Anfang Dezember 2020 jedoch als unzulässig ab. Die Voraussetzung der unmittelbaren Betroffenheit sei nicht gegeben, argumentierten die RichterInnen. Die von der Hauptstadtregion geltend gemachten Zweifel am rechtlichen Bestand ihrer Glyphosat-Verordnung seien „nicht für den Nachweis geeignet, dass sie unmittelbar betroffen wäre“, so das EuGH.

Amtshilfe in Sachen „Glyphosat“

Im Jahr 2017 hatten 43 Personen bei der mexikanischen Menschenrechtskommission CNDH wegen des unkontrollierten Einsatzes hochgefährlicher Pestizide in dem Land eine Beschwerde eingereicht (Ticker 3/20). Unter den inkriminierten Ackergift-Wirkstoffen finden sich zahlreiche, die auch in BAYER-Produkten enthalten sind wie z. B. Mancozeb, Glyphosat, Atrazin, Deltamethrin, Methamidophos, Imidacloprid, Carbofuran, Endosulfan, Bifenthrin und Carbendazim. Die CNDH gab den Beschwerde-TrägerInnen im Februar 2019 Recht und empfahl der Politik eine Reihe von Maßnahmen. Und diese reagierte, wie des Portal amerika21 berichtet. Die Regierung des Landes erließ für Glyphosat und 16 weitere Ackergifte einen Import-Bann. Anschließend lud sie MitarbeiterInnen ausländischer BotschafterInnen zu einem Treffen ein, um ihnen die geplanten Einschränkungen näher zu erläutern. Bei dieser Zusammenkunft zeigte sich der Agrar-Attaché der Deutschen Botschaft, Martin Nissen, „sehr verärgert“ über die drohenden Verbote. „Leider wurde der Vorschlag zum Glyphosat-Ausstieg durch einen Vertreter der Deutschen Botschaft aus der Abteilung ‚Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz’ heftig gerügt“, berichteten die mexikanischen Sektionen des PESTIZID AKTIONS-NETZWERKS (PAN) und von GREENPEACE ihren deutschen Partner-Organisationen. Nissen prophezeite der mexikanischen Landwirtschaft düstere Zeiten, weil den FarmerInnen Alternativen zu den Mitteln fehlen würden, warnte vor dem Entstehen eines Schwarzmarktes für Glyphosat & Co. und plädierte deshalb für einen sanften Einstieg in den Ausstieg. PAN und GREENPEACE erboste dieser Auftritt des Sozialdemokraten. Während die Europäische Union im Rahmen ihrer „Farm to Fork“-Strategie den Agrochemie-Verbrauch bis zum Jahr 2030 um die Hälfte reduzieren will, opponierten die EmissärInnen der EU-Länder in Südamerika gegen Beschränkungen, hielten die Initiativen fest und bezeichneten das als „völlig inkohärent“. Zudem klagten sie über den immensen Lobby-Druck, den Konzerne wie BAYER entfalteten, um die Pestizid-Politik der Regierung Obrador zu stoppen.