Chemische Kampfstoffe in Nord- und Ostsee

BAYER muss sich an der Bergung beteiligen!

In Nord- und Ostsee lagern nach Angaben des Umweltbundesamtes 1,6 Millionen Tonnen Munition und mehr als 5.000 Tonnen chemischer Kampfstoffe. Am kommenden Donnerstag befasst sich der Bundestag auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und FDP mit diesen Hinterlassenschaften aus zwei Weltkriegen. „Der Zustand der Munitionsaltlasten verschlechtert sich seit den 1990er Jahren dramatisch durch die zunehmende Korrosion und die Einflüsse der Gezeiten. Von den Kampfmitteln geht bereits jetzt eine Gefahr für die Sicherheit von Menschen und für die Umwelt aus“, konstatieren die Parteien und fordern: „Munitionsaltlasten in den Meeren bergen und umweltverträglich vernichten“.

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) begrüßt diesen Vorstoß, tritt aber dafür ein, das Verursacher-Prinzip greifen zu lassen und die damaligen Hersteller der chemischen Zeitbomben wie etwa BAYER an der Finanzierung des Unterfangens zu beteiligen. „Die Räumungsarbeiten sind laut FDP und Grünen mit immensen Kosten verbunden. Darum ist es nur recht und billig, BAYER als Pionier auf dem Gebiet der chemischen Kampfstoffe mit zur Kasse zu bitten“, erklärt CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann.

Der Leverkusener Multi hat 1914 mit Dianisidin eine der weltweit ersten Chemie-Waffen entwickelt. Bis 1939 folgten weitere Kampfstoffe wie Chlorkohlenoxyd, Blausäure, das Senfgas Lost, Tabun und Sarin. Dabei floss der EntdeckerInnen-Stolz nicht selten in die Produkt-Bezeichnungen ein. Für „Sarin“ etwa wirkten die BAYER-Werker Gerhard Schrader, Otto Ambros und Gerhard Richter gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Hans-Jürgen von der Linde vom Heeresgasschutz-Laboratorium als Namenspatrone. Und selbst nach 1945 forschte der Konzern noch weiter an kriegsverwendungsfähigen Chemikalien.

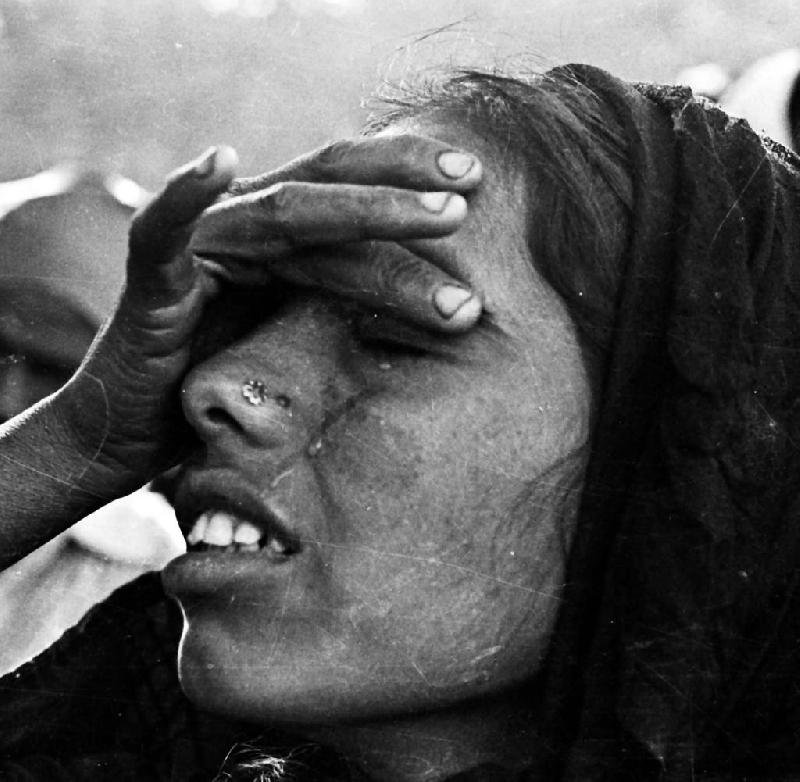

Als besonders unheilvoll betrachtet das Umweltbundesamt neben bestimmten Arsen-Verbindungen Zäh-Lost, eine Mixtur aus Schwefel-Lost und Verdickungsmitteln. Während sich andere Kampfstoffe im Wasser allmählich zersetzen, behält diese Chemie-Waffe nämlich eine feste Konsistenz und verliert kaum etwas von seiner Wirksamkeit. „Die meisten der bisher bekannten Unfälle mit Kampfstoffen wurden durch Zäh-Lost rund um das Versenkungsgebiet östlich der dänischen Ostsee-Insel Bornholm verursacht, wobei Klumpen von Zäh-Lost in Fischernetze gerieten“, konstatiert die Behörde. Einmal spülte die Flut dort sogar eine komplette, 250 Kilogramm schwere Lost-Bombe an die Küste.

Aber auch von Mitteln, die nicht aus BAYERs Giftküchen stammen, geht eine Bedrohung aus. So stellt beispielsweise weißer Phosphor eine große Gefahr dar. An den Strand geschwemmt, halten ihn TouristInnen wegen seiner Farbe und Form oft für Bernstein und erleiden zum Teil schwere Verbrennungen. Zu den meisten Sterbefällen kommt es jedoch durch die Detonation von See-Minen. Die Gesamtzahl der durch Munitionsaltlasten Umgekommenen bezifferte der Biologe Dr. Stefan Nehring im Jahr 2015 auf 418.

Die aquatischen Lebewesen leiden ebenfalls unter den Kriegswerkzeugen von einst. So haben WissenschaftlerInnen des „Thünen-Instituts für Fischerei-Ökologie“ bei einer Plattfisch-Art in der Kieler Bucht massiv erhöhte Krebs-Raten festgestellt: Ein Viertel des Bestandes hatte Tumore in der Leber. Mittlerweile gibt es in der gesamten Ostsee kaum noch Organismen, in denen sich keine Giftspuren finden. Und das bleibt auch für den Menschen nicht ohne Folgen, denn über die Nahrungskette können die Substanzen in seinen Körper gelangen und dort Krankheiten auslösen.

„Der BAYER-Konzern muss endlich seine Mitverantwortung für diese Katastrophe einräumen und seinen Teil dazutun, um dieses von Tag zu Tag drängendere Problem zu lösen“, so Stelzmann abschließend.

Pressekontakt:

Jan Pehrke 0211/30 58 49