AKTION & KRITIK

Berkeley: Ausgliederung gestoppt

Die BAYER-Niederlassung im kalifornischen Berkeley plante, ihre Pförtnerdienste auszugliedern und 54 Angestellte zu entlassen, um sie durch billigere VertragsarbeiterInnen zu ersetzen. Aber die Gewerkschaft INTERNATIONAL LONGSHOREMAN‚S WAREHOUSE UNION kündigte Proteste an und hatte Erfolg. „BAYER wurde klar, dass wir bis zum Streik gehen würden, deshalb sind die Pläne jetzt vom Tisch“, sagte Donald Mahon. Lohneinbußen müssen die PförterInnen künftig nicht hinnehmen, auf die Details der Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Betriebsführung wollte Mahon jedoch nicht eingehen.

FarmerInnen fordern Rechtshilfe

In einer australischen Raps-Lieferung nach Japan fanden sich Spuren der von BAYER CROPSCIENCE hergestellten, genveränderten Raps-Sorte „Topas 19/2“ (siehe auch SWB 3/05), weshalb die Behörden die Ladung beschlagnahmten. Den LandwirtInnen entstand ein beträchtlicher finanzieller Verlust. Das NETWORK OF CONCERNED FARMERS (NCF) appelliert deshalb an die Regierung ihres Landes, gesetzgeberisch tätig zu werden. „Die Politik muss strikte Haftungsregeln einführen, damit der Verursacher für den Schaden aufkommt, nicht die Betroffenen“, so Julie Newman vom NCF.

BUKO für unabhängige Forschung

Die BUKO-PHARMAKAMPAGNE hat in einer Stellungnahme zum geplanten Forschungsrahmen-Programm der EU eine Stärkung industrie-unabhängiger medizinischer Untersuchungen gefordert. „Da sich kommerziell finanzierte Forschung naturgemäß auf Medikamente ausrichtet, müssen verstärkt auch nicht-medikamentöse Ansätze in der Forschung berücksichtigt werden“, heißt es in dem Positionspapier.

BUKO für strengere Arzneiprüfungen

Am 23. Juni 2005 veranstaltete das Bundesgesundheitsministerium einen Workshop zur Pharmapolitik, an dem PolitikerInnen, ÄrztInnen, PharmakritikerInnen und Industrie-EmissärInnen teilnahmen. Ein Vertreter der BUKO PHARMAKAMPAGNE forderte in der Runde mit Verweis auf die von LIPOBAY und VIOXX ausgelösten Arzneimittelskandale strengere Zulassungsprüfungen. Er stieß damit auf Unverständnis bei den TeilnehmerInnen. Die große Pillenkoalition gab zwar zu, dass die Risiken von neuen Mitteln größtenteils nicht bekannt seien, sprach sich aber trotzdem für die Beibehaltung des alten Brauchs aus, die gesamte Bevölkerung zu Versuchskaninchen zu machen.

BUKO schreibt der WHO

Die BUKO-PHARMAKAMPAGNE und andere Initiativen haben in einem Offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation WHO einen Richtungswechsel bei der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln gefordert. Die Gruppen sprachen sich gegen die preistreibenden Patentschutz-Regelungen aus, weil sie die Präparate für arme Länder unerschwinglich machen und überdies weitere Forschungen erschweren. Demgegenüber traten die Gruppen für eine Pharmakologie ein, welche Gesundheit als ein öffentliches Gut betrachtet und Medikamente im Interesse der Allgemeinheit produziert.

Anti-Umweltpreis an BAYER

Das Grundwasser in der Umgebung des im südafrikanischen Durban gelegenen BAYER-Werks ist stark durch Krebs erregende Chrom-Verbindungen belastet (siehe auch SWB 4/04). Darum haben Umweltverbände des Landes dem Leverkusener Multi wegen fehlender Verlässlichkeit und Verantwortung den „Accountability and Liability Sucks-Preis“ zugesprochen.

Petition gegen Ohioer Werksleitung

Im US-amerikanischen Addyston, dem dieses Jahr von LANXESS übernommenen BAYER-Standort, ereignen sich permanent Störfälle. Erst im Herbst 2004 trat zweimal in kurzen Abständen das Krebs erregende Gas Acrilonitril aus. Die Initiative OHIO CITIZEN ACTION hat deshalb in einer Petition die Ablösung der Werksleitung gefordert. 425 der 790 AddystonerInnen unterzeichneten sie.

Hoppe gegen Arznei-Agentur

Die Bundesregierung plant, das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ durch die „Deutsche Arzneimittel-Agentur“ zu ersetzen und gibt damit Forderungen von BAYER & Co. nach. Die Agentur soll sich durch die Gebühren der Hersteller für die Arznei-Zulassungsverfahren finanzieren und nach Akkord arbeiten: Je mehr Pillen sie in kurzer Zeit auf Verträglichkeit und Heilwirkung hin überprüft, desto mehr Geld nimmt sie ein (siehe auch POLITIK & EINFLUSS). Die Wahrscheinlichkeit von Pharma-Skandalen, wie sie z. B. BAYERs Cholesterin-Senker LIPOBAY auslöste, steigt damit stark an. Entsprechend alarmiert reagierte Bundesärztekammer-Präsident Jörg Hoppe. „Bei einer solchen Agentur, die sich im Wettbewerb mit europäischen Zulassungsbehörden behaupten soll, besteht zwangsläufig die Gefahr, dass Anträge nicht ausreichend geprüft werden und Wirkstoffe vorschnell zugelassen werden“, meint Hoppe. Zudem kritisierte er die unverhohlen marktwirtschaftliche Ausrichtung der Agentur scharf. „In dem Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums ist ohne Umschweife vom Wirtschaftsstandort, von hoher Wertschöpfung, Exportquoten und Wettbewerbsfähigkeit die Rede. Die Zulassung von Arzneimitteln wird als Kerngeschäft bezeichnet. Die Begriffe Patient und Arzt kommen bemerkenswerterweise in der Begründung kein einziges Mal vor“, so der Ärzte-Sprecher.

ISDB kritisiert Arznei-Sicherheitsstandards

Die europäische Sektion der Medizinzeitschriften-Organisation INTERNATIONAL SOCIETY OF DRUG BULLETINS (ISDB) hat sich kritisch zum Stand der Arzneimittelsicherheit geäußert und ausführliche Verbesserungsvorschläge gemacht. Sie fordert eine lückenlose Dokumentation der in klinischen Tests beobachteten Nebenwirkungen und eine Verbesserung des Meldewesens, so dass - wie im Falle LIPOBAY geschehen - nicht zunächst die Börse über Pharma-GAUs informiert wird und dann erst die Öffentlichkeit. Zudem tritt die ISDB dafür ein, MedizinerInnen mit Industrie-Kontakten künftig die Mitarbeit in Kontrollgremien zu verwehren. Darüber hinaus verlangt die Organisation von BAYER & Co., die Sicherheitsüberwachung bei ihren pharmakologischen Prüfungen zu verbessern und die VerbraucherInnen rechtzeitig und umfassend über unerwünschte Arznei-Effekte zu informieren.

CDU-Anfrage wg. Phosgen

Mit der Erweiterung der Kunststoff-Fertigung im Uerdinger BAYER-Werk ist auch die vermehrte Produktion des hoch giftigen Gases Phosgen verbunden (SWB 1/03). Das ist nicht einmal der Uerdinger CDU so ganz geheuer. Die Fraktion der Bezirksvertretung Süd erbat sich von der Stadtverwaltung in einer Anfrage sicherheitsrelevante Informationen. Sie wollte wissen, ob die Verantwortlichen die Stadt an dem Genehmigungsverfahren beteiligt haben und ob es eine Umweltverträglichkeitsprüfung gab. Zudem erkundigten die PolitikerInnen sich danach, wie die Stadt das Risiko-Potenzial der aus Produktionsgründen ständig im Werk gelagerten Menge von 34 Tonnen Phosgen einschätzt und ob sie auf eine weit ungefährlichere „just in time“-Herstellung oder gar eine phosgen-freie Kunststofffertigung drängt. Darüber hinaus verlangten die CDUlerInnen nach Informationen über Katastrophenpläne für den Ernstfall. Fragen ähnlicher Art hatte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) bereits einmal dem Staatlichen Umweltamts in Krefeld gestellt, aber trotz monatelanger Wartezeit nur unzureichende Antworten bekommen.

CBG ißt gegen BAYER

Am 11. September fand die bundesweite Aktion „tafeln! für Bio - gegen Gentechnik“ statt. An 118 Orten kamen AktivistInnen zu einer Mahlzeit aus ökologischen Lebensmitteln zusammen und protestierten genüßlich gegen das Genfood von BAYER & Co. Allein in Berlin folgten 6.000 Menschen dem Aufruf des BUNDES FÜR ÖKOLOGISCHE LEBENSMITTELWIRTSCHAFT und anderer Verbände. Für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) kochte und aß am Kölner Heumarkt Geschäftsführer Philipp Mimkes mit und fand zwischen den einzelnen Gängen noch genug Zeit, um Interessierte über den Gen-Giganten BAYER zu informieren.

Immer mehr Regionen ohne Gentech

Die Zahl der ländlichen Gebiete in der Bundesrepublik, die auf Gentechnik verzichten wollen, steigt immer mehr. Mittlerweile haben sich VertreterInnen von 66 Regionen zu einer Landwirtschaft ohne Gentechnik bekannt.

Meacher warnt vor Pestiziden

Nach Meinung des ehemaligen englischen Umweltministers Michael Meacher schützt die britische Regierung die Bevölkerung nur unzureichend vor den gesundheitlichen Gefahren, die von Pestiziden ausgehen. Mit dem Hinweis auf zahlreiche Studien, die einen Zusammenhang zwischen Agrochemikalien und Krankheiten wie Asthma, Krebs und Parkinson (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE) sehen, kritisierte er die laxe Zulassungspraxis des „Pesticide Safety Directorate“, die der finanziellen Abhängigkeit von BAYER & Co. geschuldet ist.

AKTION & REAKTION

Anerkennung aus Italien

Die italienische Zeitung Il Golem L‘indensabile, zu deren Herausgebern unter anderem der Schriftsteller Umberto Eco gehört, hat im Rahmen eines Artikels über das in Italien weitgehend unbekannte Phänomen der Kritischen AktionärInnen insbesondere die regelmäßigen Aktionen und Gegenreden der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) auf den BAYER-Hauptversammlungen als beispielhaft gewürdigt.

Romy Quijano ausgezeichnet

Dr. Romy Quijano hat für die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) auf philippinischen Bananenplantagen Recherchen zu der gesundheitsgefährdenden Wirkung von BAYER-Pestiziden gemacht. Nicht einmal von Klagen der Bananen-Barone hat er sich dabei abschrecken lassen. Für dieses Engagement hat der Mediziner in den USA nun einen Umweltpreis erhalten.

KAPITAL & ARBEIT

Wirbel um LANXESS-Betriebsrat

In BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS ist innerhalb der IG BERGBAU, CHEMIE, ENERGIE (IG BCE) eine Kontroverse um den Posten des Gesamtbetriebsratschefs entbrannt. Im Vorfeld der Trennung hatte der Betriebsrat des „Mutterhauses“ Ralf Deitz für diese Position auserkoren. Die LANXESSer fügten sich dieser Entscheidung allerdings nicht und wollten Werner Czaplik an der Spitze ihres Betriebsrates sehen. Darüber waren die BAYER-GewerkschaftlerInnen so erbost, dass sie ihrem Mann trotz gewonnener Wahl das Mandat entzogen. „Ein Machtkampf dieser Dimension ist bislang ohne Beispiel in der IG BCE“, kommentierte die Financial Times Deutschland. Offensichtlich spiegelt sich darin die Unzufriedenheit der permanent von Arbeitsplatzvernichtung bedrohten LANXESS-Beschäftigten mit der Gewerkschaft wider, welche der Herauslösung der Chemie-Sparte weitgehend tatenlos zugesehen hatte.

Arbeitsplatzvernichtung bei LANXESS

Wieder einmal Arbeitsplatzvernichtungen bei LANXESS: Ende Juni 2005 hat sich BAYERs Chemie-Abspaltung ihr Werk im französischen La Wantzenau für Rationalisierungsmaßnahmen auserkoren. Der Vorstand will dort Einsparungen in einem Volumen von 11 Millionen Euro realisieren und 86 Jobs dafür opfern.

Rationalisierungen bei LANXESS

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS hat am spanischen Standort Tarragona ein Kostensenkungsprogramm gestartet, das unter anderem Flexibilisierungsmaßnahmen und eine Erhöhung der Jahresarbeitszeit vorsieht. Um den Beschäftigten die Verschlechterungen schmackhaft zu machen, kommt auch die obere Etage nicht ganz ungeschoren davon: Die MitarbeiterInnen in Führungspositionen müssen auf ein bis drei Prozent ihres Jahresbonus verzichten.

LANXESS sucht Kunstfaser-Käufer

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS plant, sich von seinem Kunstfaser-Geschäft zu trennen und damit viele Arbeitsplätze zu vernichten. LANXESS-Boss Axel Heitmann verhandelt bereits mit einem Interessenten, der die Sparte ganz oder teilweise - im Rahmen eines Joint Ventures - übernehmen will.

AGFA: Spaltprozess geht weiter

Trennt sich ein Unternehmen von einem Geschäftsbereich, setzt das oft einen Teilungsprozess bis zum bitteren Ende in Gang. Die von BAYER 1999 an die Börse gebrachte AGFA ist dafür ein Beispiel. Ende 2004 verkaufte die Gesellschaft ihre Leverkusener Fotosparte an Finanzinvestoren weiter, im Juni 2005 stellte diese einen Insolvenzantrag. Im September gab die Geschäftsleitung der AGFA AG nun eine weitere Aufspaltung bekannt. Die Bereiche „Medizintechnik“, „Grafische Systeme“ und „betriebliche Altersversorgung“ firmieren nun als eigenständige Gesellschaften. Nach Beendigung dieses Prozesses geht die Muttergesellschaft AGFA AG in Liquidation, ihre Aktien werden an der Frankfurter Börse nur noch bis zum 18. November 2005 gehandelt. Die strategische Leitung übernimmt dann der belgische Unternehmensteil AGFA GEVAERT NV. Eine ähnliche Entwicklung könnte dem von BAYER in die Selbständigkeit entlassenen LANXESS-Konzern bevorstehen.

Nur noch 500 Jobs bei AGFA-FOTO

Die ehemals zu BAYER gehörende Fotosparte von AGFA stellte Ende Mai einen Insolvenzantrag. Seither verhandelt der Insolvenzverwalter Andreas Ringstmeier mit Investoren. Ging er zunächst davon aus, 850 der ursprünglich 1.787 Arbeitsplätze erhalten zu können, hat er im September die Erwartungen zurückgeschraubt: Es bleiben lediglich 500 Jobs übrig. Wenn der interessierte Finanzinvestor den Zuschlag erhalten sollte, sind die Tage des Standortes Leverkusen gezählt. Dieser Anleger hat es nämlich vornehmlich auf AGFAs Laborgeräte abgesehen, und die produzieren die Werke in München und Peiting.

Verringerung des Sortiments

BAYER CROPSCIENCE plant, sich auf neue und deshalb renditeträchtigere Ackergifte zu konzentrieren und will ältere Agrochemikalien ausmustern. Bis 2008 soll das Sortiment um 20 Wirkstoffe auf 93 schrumpfen - und die Zahl der Arbeitsplätze dürfte da gleich mitschrumpfen.

Erweiterter Drogentest

Im Jahr 2002 hat der VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN BEWEGTEN UND UNBEWEGTEN DATENVERKEHRS e.V. (FoeBuD) BAYER den BigBrotherAward verliehen, weil der Konzern bei BewerberInnen Drogen-Tests durchführt (SWB 4/02). Das hat den Leverkusener Chemie-Multi allerdings nicht davon abgehalten, die Nachweis-Technologie zu vervollkommnen. Seine Diagnostika-Apparaturen ADVIA 1650 und 2400 können nun auch Opiate, Barbiturate, Kokain sowie sechs weitere Drogenarten aufspüren.

Wieder nur 1.000 Lehrlinge

Um mehr als ein Drittel ist die Zahl der Ausbildungsplätze bei BAYER in den letzten fünfzehn Jahren zurückgegangen. Gab es 1990 in den Werken noch 1.600 Lehrstellen, so strich der Konzern diese bis zum Herbst 2005 auf rund 1.000 zusammen. Rund ein Viertel der Lehrlinge stehen dabei gar nicht mehr in den Diensten des Agromultis. Er bildet sie vielmehr im Auftrag von BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS aus, die selbst keinerlei Ausbildungsanstrengungen unternimmt.

Mehr Arbeitsplätze in China

BAYER investiert kräftig in China und schafft dort auch neue Arbeitsplätze. So plant der Konzern, die Zahl seiner MitarbeiterInnen in dem Land auf 5.600 zu verdoppeln.

Roncalli-Direktor bei BAYER

Um seinen Jung-ManagerInnen etwas zu bieten, kaufte BAYER zur Abschluss-Veranstaltung der Führungskräfte-Qualifizierung den Direktor des Zirkus Roncalli, Bernhard Paul, für das Unterhaltungsprogramm ein.

Widerstand gegen Verhaltensvorschriften

Die Niederlassung von BAYER CROPSCIENCE im französischen Lyon will ihre MitarbeiterInnen auf „gesetzmäßiges und verantwortliches Handeln“ verpflichten.. Die Richtlinie hält die Beschäftigten zu „Rechtstreue und ethischem Verhalten“ und zu einem verantwortlichen Umgang mit Chemikalien an. Zudem fordern die BAYER-Gebote von den Belegschaftsangehörigen, den Vorstand über alle eventuelle Verstöße zu informieren, bei Zuwiderhandlungen drohen Geldstrafen und andere Sanktionen. Darüber hinaus verlangt die Lex BAYER von den Angestellten, für die „Wahrung des guten Rufes des Unternehmens“ einzutreten, auch und gerade bei „politischen Aktivitäten“. Mit dem „Compliance Commitee“ hat der Multi sogar eine betriebsinterne Gerichtsbarkeit eingeführt. Die Geschäftsleitung führte die Benimmregeln ein, obwohl der Gesamtbetriebsrat das Vorhaben abgelehnt hatte. Die Gewerkschaft CGT gibt aber nicht auf und organisiert weiterhin Widerstand gegen die undemokratische „Hausordnung“.

Lustig ist das Betriebsratsleben?

Bei VW haben die Arbeitnehmer-VertreterInnen durch „Social Sponsoring“ der Geschäftsleitung auf großem Fuße gelebt. Den BAYER-Betriebsräten geht es aber auch nicht schlecht. So kann zum Beispiel der Dormagener Betriebsratsvorsitzende Karl-Josef Ellrich seinen Mercedes CLS 350 im Wert von 80.000 Euro - with a little help von BAYER - mittels günstiger Leasingbedingungen finanzieren. Seine Arbeit beeinflussen nette Gesten dieser Art nach eigenem Bekunden nicht. „Ich achte streng darauf, meine absolute Unabhängigkeit zu wahren“, behauptet Ellrich. Äußerungen in der Öffentlichkeit lassen an seiner Unabhängigkeit allerdings zweifeln. So betrachtete er in einem Interview mit der Neuß-Grevenbroicher Zeitung die Willfährigkeit der Gewerkschaft als Standortvorteil im internen Wettbewerb der einzelnen Niederlassungen um BAYER-Investitionen. Wenn in Fragen der flexiblen Arbeitszeit und der Bereitschaft zur Weiterbildung „alle Werke etwa gleich liegen, wird auch nach der Umgänglichkeit und Flexibilität des Betriebsrates gefragt. Da ist der Betriebsrat gefordert, sich einzubringen, so der sich selbst als “Change Manager„ bezeichnende Ellrich untertänigst. Deshalb vermutete dann auch ein Leser der Zeitung treffsicher, “dass die Konzernherren wahrscheinlich grinsend hinter der Gardine stehen, wenn Ellrich in seinem BAYER-geförderten Mercedes-Benz 350 CLS anrollt, um dort absolut unabhängig‚ über Betriebsschließungen, die Streichung von betrieblichen Sonderzahlungen, die Ausgliederung von Betriebsteilen in billigere Tarifverträge oder gar in billigere Gegenden dieser Welt zu verhandeln„.

ERSTE & DRITTE WELT

Entwicklungshilfe à la BAYER

Die Bundesrepublik will nach Informationen von “www.german-foreign-policy.com„ die Entwicklungshilfe privatisieren und BAYER & Co. stärker in die konzeptionellen Planungen einbinden. Um “Chancen und Nutzen von Entwicklungspolitik für die deutsche Wirtschaft zu bestimmen„, hat die “Bundesagentur für Außenwirtschaft„ deshalb Ende August 2005 in Köln eine dreitägige “Weltkonferenz„ abgehalten, an der VertreterInnen von 100 Unternehmen teilnahmen. Entwicklungshilfe definierte der Wirtschaftsstaatssekretär Bernd Pfaffenbach bei dem Meeting “als wirtschaftliche Einstiegshilfe in sensible Regionen„. Die Politik hatte im Vorfeld bereits Forderungen der “Arbeitsgemeinschaft Entwicklungspolitik„ des “Bundesverbandes der Deutschen Industrie„ erfüllt und Staaten mit aussichtsreichen Märkten wie China, Brasilien, Mexiko und Südafrika zu “Ankerländern„ der Entwicklungszusammenarbeit erklärt.

POLITIK & EINFLUSS

Kahlschlag bei REACH

Die REACH genannte Chemikalien-Richtlinie der EU, die Tausende niemals getestete Substanzen erstmals auf ihre gesundheitsschädliche Wirkung hin untersuchen will, gerät unter dem Druck von BAYER & Co. immer industriefreundlicher. Im September 2005 einigten sich Ministerrat und EU-Parlament auf eine erneute Abschwächung. Für Stoffe, deren Produktionsmenge unter zehn Tonnen liegt, brauchen BAYER & Co. fortan nur noch detaillierte Datensätze vorlegen, wenn die Gefährlichkeit der Substanzen bereits bekannt ist. Die unbekannten Chemie-Wesen bleiben also weiterhin unbekannt. Folgerichtig sprach der “Verband der Chemischen Industrie„ nach der frohen Kunde aus Brüssel von einem “ermutigendem Zeichen für die Branche„.

Schröder bei BAYER

Anfang Juni 2005 besuchte Bundeskanzler Gerhard Schröder das Bitterfelder BAYER-Werk und den um die Niederlassung herum entstandenen Chemie“park„.

Wenning bei der CDU

Auf Einladung des Pforzheimer Wirtschaftsrates der CDU hielt der Vorstandsvorsitzende des Leverkusener Agro-Multis, Werner Wenning, einen Vortrag zur Lage der Nation unter besonderer Berücksichtigung der BAYER-Interessen. In routiniert düsterer Manier schilderte er den Zustand des Patienten “Deutschland„, um Zustimmung für eine Roßkur à la BAYER zu erheischen: Weg mit den Windrädern, weg mit den angeblich zu hohen Unternehmenssteuern und weg mit den Gentechnik-Restriktionen. Bei der CDU war er mit diesen Forderungen an der richtigen Adresse.

Wenning VCI-Vorsitzender

BAYER-Chef Werner Wenning hat im September 2005 für zwei Jahre den Vorsitz des “Verbandes der Chemischen Industrie„ (VCI) übernommen.

Wahlerklärung des Konventes

Dem “Konvent für Deutschland„ gehören neben dem BAYER-Aufsichtsratschef Manfred Schneider unter anderem Klaus von Dohnanyi, Roland Berger, Hans-Olaf Henkel, Roman Herzog und Oswald Metzger an. Das Gremium “berät„ PolitikerInnen und versucht sie besonders fürs kapitale Rucks in Sachen Bildung, Finanzen und Föderalismus zu erwärmen. Auch im Vorfeld der Bundestagswahlen meldete sich der Konvent zu Wort. Als dringlichste Aufgabe der neuen Regierung mahnte Herzog einen Kassensturz an, “der diese Bezeichnung wirklich verdient.„ Wortkarger gerieren sich die Konventler, wenn ReporterInnen Fragen nach der Finanzierung ihrer Arbeit stellen. “Da gibt sich der Konvent eher schmallippig, pocht aber auf seine Unabhängigkeit. Der Vermutung, dass die Geldgeber langfristig nichts gegen sichtbare Erfolge ihrer Investition in den Konvent haben würden, wird aber nicht sehr laut widersprochen„, kommentierte der dpa-Journalist Martin Bialecki süffisant.

Neues von der Schneider AG

BAYERs Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Schneider hat dieses Amt auch bei LINDE inne und sitzt außerdem in den Kontroll-Gremien von ALLIANZ, DAIMLER CHRYSLER, METRO, RWE und TUI. Aufsichtsratsausschüsse mitgezählt, kommt Schneider auf 19 Mandate und führt damit die Präsenzliste der Industriekapitäne an. Der ehemalige BAYER-Chef und 17 weitere Top-Manager haben die Deutschland AG quasi unter sich aufgeteilt: Sie bekleiden insgesamt 158 Positionen in DAX- bzw. MDAX-Unternehmen.

Hasta la vista, BAYER

Zum Anlass der Eröffnung einer neuen KOGENATE-Produktionsanlage im US-amerikanischen Berkeley (siehe auch IMPERIUM & WELTMACHT) schickte der kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger dem Leverkusener Multi ein Grußwort. Darin bezeichnete er BAYER als “hoch geschätztes„ Unternehmen, welches beste klinische Forschung mit medizinischer Innovation zum Wohle des Patienten vereine. Und als ehemaliger Bodybuilder mit reichlich pharmakologischer Erfahrung muss Arni ja wissen, wovon er spricht.

SPDler besuchen BAYER

Die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen aus Wenden besuchte das Leverkusener BAYER-Werk. Neben einer Besichtigung stand ein Treffen mit dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Erhard Gipperich auf dem Programm.

Für schnellere Arznei-Zulassungen

Während der 90er Jahre ist die Dauer der Zulassungsverfahren für Medikamente auf Druck von BAYER & Co. von drei auf anderthalb Jahren gesunken. Nicht einmal der LIPOBAY-Skandal mit seinen über 100 Toten hat der Bundesregierung intensivere Überprüfungen notwendig erscheinen lassen. BAYER tritt auf Bundes- und EU-Ebene sogar unverhohlen für eine weitere Deregulierung ein. Diesem Zweck diente auch eine Podiumsdiskussion der Fachgruppe Gesundheit im Leverkusener Veranstaltungszentrum “Baykomm„, an der im April 2005 WissenschaftlerInnen, Arznei-KontrolleurInnen und VertreterInnen von Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung teilnahmen (siehe auch AKTION & KRITIK).

Extrem-Lobbying in den USA

Die USA stellen für BAYER und die anderen bundesdeutschen Konzerne den zweitgrößten Absatzmarkt der Welt dar. Deshalb gehören sie auch zur zweitgrößten ausländischen Lobbygruppe in den Vereinigten Staaten. 72 Millionen Dollar investierten sie in die politische Meinungsbildung auf Feldern wie Handels- und Steuergesetze, Gesundheit und Arbeitsrecht. BAYER ließ sich in diesem Jahr vor allem die “Überzeugungsarbeit„ zur Abwendung des Verbotes für das umstrittene Tierantibiotikum BAYTRIL (siehe auch RECHT & UNBILLIG) so einiges kosten.

BAYER in Berliner Landesvertretung

Im Juni 2005 hatte der Leverkusener Multi in der Berliner Landesvertretung Sachsen-Anhalts ein Heimspiel. Der Konzern richtete dort ein Symposion zur Zukunft des bundesdeutschen Gesundheitssystems aus. 100 AkteurInnen des Gesundheitswesens nahmen daran teil. Darunter befanden sich unter anderem der sachsen-anhaltinische Gesundheitsminister Gerry Kley und der BAYER seit längerem freundschaftlich verbundene Leiter des Münsteraner Arteriosklerose-Institutes, Professor Dr. Gerd Assmann. BAYERs Pharmachef Wolfgang Plischke nutzte die Veranstaltung, um mit Abwanderung zu drohen, falls es in der Bundesrepublik nicht bald zu einem Dreiklang zwischen Wirtschafts-, Forschungs- und Sozialpolitik komme.

PROPAGANDA & MEDIEN

Kooperation mit National Geographic

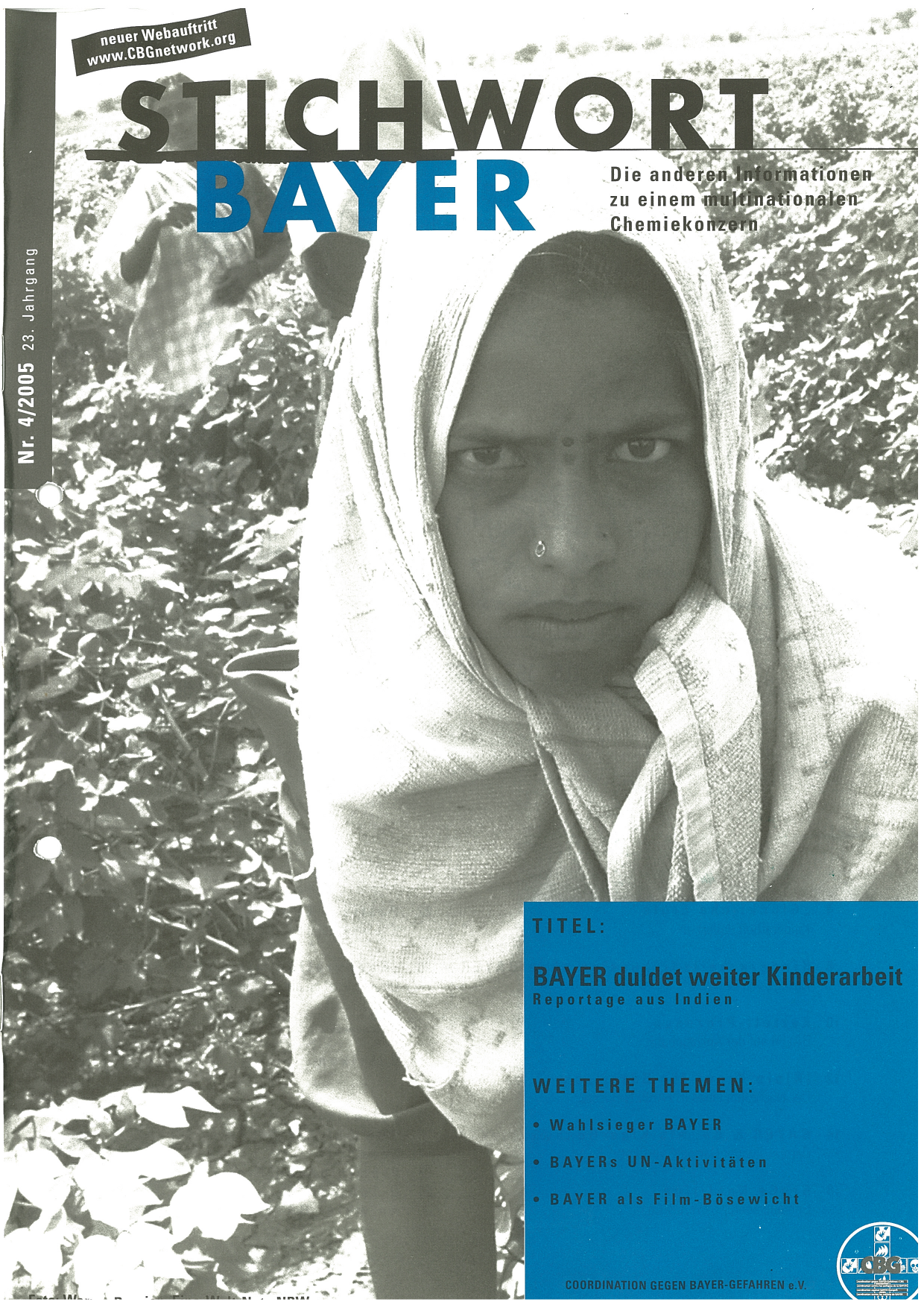

Hoch giftige Einleitungen, Dünnsäure-Verklappung in der Nordsee, Rückstände von BAYER-Pestiziden in fast allen größeren Flüssen - der Leverkusener Multi lässt kaum ein Wässerchen ungetrübt. Deshalb erscheint es besonders wichtig, sich ein Saubermann-Image zu verpassen. Zu diesem Zweck

fördert der Konzern via “Global Exploration Fund„ wissenschaftliche Arbeiten zur Schonung der Ressource “Wasser„ mit einer Summe von 250.000 Euro und lässt die frohe Kunde über das als Medienpartner der Aktion fungierende Magazin National Geographic in einer Auflage von 250.000 Exemplaren bei einer ökologisch sensiblen Klientel verbreiten. Die Zeitschrift findet nichts dabei, dem Multi bei dessen “Greenwashing„-Aktivitäten zu assistieren und den Brunnenvergifter BAYER als Wasserretter darzustellen, weshalb die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gemeinsam mit anderen Initiativen einen Protestbrief an den Chefredakteur geschrieben hat (siehe auch SWB 3/05).

Greenwashing in Polen

BAYER verbindet nach alter Gewohnheit Marktoffensiven mit Imageoffensiven. Seit einiger Zeit setzt die Landwirtschaftssparte BAYER CROPSCIENCE stark auf Polen (siehe auch PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE). Nun sind aber die Pestizide des Agromultis Gift für Mensch, Tier und Umwelt. Deshalb stellt sich der Konzern in dem Land medial als Umweltengel dar. Zusammen mit der größten polnischen Zeitung TV Polen hat er einen Foto-Wettbewerb zum Thema “Umwelt„ ausgelobt und die prämierten Arbeiten auf einer Ausstellung in Warschau präsentiert.

Propaganda-Preis für Heiner Springer

Den Beschäftigten des Leverkusener Chemie-Multis und der Öffentlichkeit eine Zerschlagung des Unternehmens mit der Vernichtung von 20.000 Arbeitsplätzen innerhalb des Konzernverbundes als Wohltat zu verkaufen, stellt eine schwere Aufgabe dar. BAYERs Kommunikationschef Heiner Springer hat sie nach Meinung der “Deutschen Public Relation Gesellschaft„ (DPRG) meisterlich gelöst. Sie zeichnete die flankierenden Maßnahmen von Springer & Co. zur Trennung vom Chemiegeschäft mit dem ersten Preis aus. Als äußerst gelungen betrachtete die DPRG auch die Darstellung der Greenwashing-Aktivitäten im Rahmen von BAYERs Kooperation mit den Vereinten Nationen und die mediale Aufbereitung des Börsenganges der Chemie-Abspaltung LANXESS.

Neue LEVITRA-Werbung

BAYER hat sich von dem Potenzmittel LEVITRA einen Umsatz von einer Milliarde per anno versprochen, im letzten Jahr lag er jedoch nur bei 200 Millionen. Jetzt soll eine neue Werbekampagne helfen, den Marktanteil von 11 auf 20 Prozent zu erhöhen.

Kooperation mit VITA

Die Medizinzeitschrift VITA macht unverhohlen Reklame für LEVITRA, BAYERs Lifestyle-Präparat gegen “Erektile Dysfunktion„ (ED). Ein Artikel über die Einstellung von Männern über 40 zur Sexualität nennt als Quellenangabe freimütig eine “Presseveranstaltung der BAYER HEALTH CARE AG„. Er präsentiert eine “Studie„, nach der sich 46 Prozent der Zielgruppe ein erfüllteres Sexualleben wünscht und weiß auch gleich ein Mittel. “Sie brauchen nur den nächsten Schritt zu tun - einen Arzt aufsuchen - und da es heute mit LEVITRA eine effektive, schnell wirkende ED-Therapie gibt, kann das frühzeitige Ansprechen des Themas eine Menge Stress ersparen„, zitiert das Blatt den Professor Siegfried Meryn, Leiter einer ominösen “International Society for Men‘s Health and Gender„.

Millionen für Hämophilie-Forschung

Seit Mitte der 80er Jahre starben Tausende Bluter an AIDS-verseuchten Blutplasma-Produkten von BAYER, weil der Konzern sich aus Profit-Gründen weigerte, die Präparate einer Hitze-Behandlung zu unterziehen. In der Folge brachten Hämophilie-PatientInnen Präparaten des Leverkusener Multis ein großes Misstrauen entgegen. Der Konzern versucht es durch unterschiedliche PR-Maßnahmen wieder abzubauen. So hat er ein Forschungsprogramm initiiert, das wissenschaftliche Arbeiten zur Bluterkrankheit fördert. Drei Millionen Dollar ließ der Pharmariese sich das in diesem Jahr kosten.

BAYER startet “Bayrad 2005„

Gemeinsam mit der “Deutschen Herzstiftung„ und einigen Krankenkassen hat BAYER die Aktion “Bayrad 2005„ ins Leben gerufen. Sie will auf den gesundheitsfördernden Effekt von sportlicher Betätigung auf dem Fahrrad hinweisen und zum In-die-Pedale-treten animieren. Die geschäftsfördernde Nebenwirkung: Das Unternehmen kann die verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens enger an sich binden. Für jeden zurückgelegten Kilometer auf den über 60 im Bundesgebiet aufgestellten Standgeräten überweist der Pharma-Riese der Herzstiftung nämlich 33 Cent, womit er den Verein für seine industrie-freundliche Haltung belohnt. So pries dessen Vorsitzender Professor Hans-Jürgen Becker erst im letzten Jahr ASPIRIN als herzinfarkt-vorbeugend an, obwohl das unter Fachleuten höchst umstritten ist.

Bild kämpft für BAYER

Die Hallensesche Ausgabe der Bild-Zeitung widmete den Schreibtischen der einflussreichsten Manager aus Sachsen-Anhalt eine Serie und stattete dabei auch dem Bitterfelder BAYER-Boss Georg Frank einen Besuch ab. Der nutzte die Gelegenheit, auf seinem Arbeitsplatz gleich drei ASPIRIN-Schachteln vor die Linse des Fotografen zu schieben und Propaganda für die von vielen ExpertInnen bestrittene herzinfarkt-vorbeugende Wirkung des Medikamentes zu machen. “Eine ist gegen Kopfschmerzen, die andere gegen Erkältungen. Die ASPIRIN-PROTECT nehme ich täglich als Vorsorge gegen Herzinfarkt. Daran starb mein Vater„, public-relatete Frank etwas missverständlich.

“Jugend forscht„ bei BAYER

Im Frühjahr 2005 lud BAYER zum Finale des “Jugend forscht„-Wettbewerbs nach Leverkusen. “Es war schon immer ein erklärtes Ziel von BAYER, den Forschungsdrang von Kindern und Jugendlichen zu fördern„, erklärte ein Konzern-Mitarbeiter. Den Forschungsdrang seiner eigenen Beschäftigten schränkt das Unternehmen jedoch drastisch ein. So vernichtete es am Wuppertaler Pharmaforschungszentrum 440 der 3.000 Arbeitsplätze. Zudem fuhr der Multi die Investitionen zurück und engte den wissenschaftlichen Ehrgeiz der PharmakologInnen auf vier Krankheitsfelder ein.

PR-Arbeit in China

Seine Geschäftsabsichten im boomenden China flankiert BAYER auch mit PR-Maßnahmen. So gehört der Konzern zu den finanziellen Unterstützern der Organisation “MercyCorps„, die armen LandwirtInnen und FischerInnen Kredite gibt.

BAYER wäscht grüner

Die Zahl der Störfälle bei BAYER steigt beharrlich, Konzernchef Wenning wettert permanent gegen umweltfreundliche Technologien wie die Windkraft, und der Konzern findet nichts dabei, hierzulande wegen ihrer Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt längst verbotene Ackergifte in Ländern der Dritten Welt weiter zu vertreiben. Trotzdem erdreistet sich das Unternehmen, sich im Rahmen einer Kooperation mit den Vereinten Nationen als Hüter der Schöpfung aufzuspielen und UmweltbotschaftlerInnen auszubilden. 44 der Unglücklichen besuchten im August 2004 Leverkusen und erhielten aus unberufenem Munde Nachhilfe zum Thema “Nachhaltige Entwicklung„. Sogar zum Landesumweltamt führte sie der zum Gärtner gemachte Bock BAYER - “mit dem Ziel, den jungen Menschen ein umfassendes Verständnis für die Rollen und das Zusammenspiel von Industrie, Behörden und privaten Haushalten im Bereich Umweltschutz zu vermitteln„, wie es in der Zeitschrift Sicherheitsbeauftragter heißt. Dass zu diesem “Zusammenspiel„ auch gehörte, den damaligen Kölner Regierungspräsidenten Franz-Josef Antwerpes zu verklagen, weil dieser den Multi zu einer Direktübermittlung von Emissionsdaten an die staatlichen Aufsichtsämter zwingen wollte, vermittelte der Agroriese seinen BotschaftlerInnen vermutlich aber nicht.

Oberlehrer BAYER

Der Leverkusener Multi hat es geschafft, sich den unter knappen finanziellen Mitteln leidenden Schulen im Umfeld der Werke als eine Art naturwissenschaftliche Hilfsschule anzudienen. Ein kurzer Blick auf das Angebot genügt, um festzustellen, welche wirtschaftspädagogische Absicht hinter dem BAYER-Lehrplan steckt. “Spielzeug aus Kunststoff von BAYER„, “Unser Hund hat Flöhe - Was tun?„, und “Wie funktioniert eine Kläranlage„ bietet der Konzern als Projekte an, und ältere Semester können an Diskussionsforen zu den Themen “Gentechnik„, “Tierversuche„ und “Aktiengesellschaft„ teilnehmen.

Fuhlrott-Museum ohne BAYER

BAYER hat sein Publikumslabor aus dem naturkundlich ausgerichteten Fuhlrott-Museum in Wuppertal abgezogen und in sein Aprather Pharmaforschungszentrum verlegt. Nun richtet das Land dort einen außerschulischen Lernort ein - und änderte gleich den Lehrplan. Die Gentechnik, der BAYER durch seine “Museumspädagogik„ zu mehr Akzeptanz verhelfen wollte, ist künftig kein Hauptfach mehr.

Chinesisches Fußball-Projekt

BAYER begleitet sein Engagement im neu-kapitalistischen Eldorado “China„ mit zahlreichen PR-Maßnahmen. So startete der Konzern ein Fußball-Projekt für Jugendliche. Nach Auskunft des Multis ist die pädagogische Absicht dabei, “unsere Ziele wie Fairness und Teamplay zu vermitteln„. Wenn es nicht um die Ziele, sondern die real existierende Unternehmenspraxis ginge, hätte BAYER den jungen Chinesen das Rugby-Spiel näher bringen müssen.

BAYER fördert Vogelstation

BAYERs Pestizide bringen vielen Vögeln den Tod. Die US-amerikanischen VogelschützerInnen der AMERICAN BIRD CONSERVANCY treten deshalb beispielsweise schon seit langem für ein Verbot des Mittels FENTHION (europäischer Handelsname: LEBAYCID) ein. Um so wichtiger ist es für den Konzern, sich in der Öffentlichkeit als Vogelfreund darzustellen. Zu diesem Behufe fördert der Multi in Neuseeland jetzt eine Aufzuchtstation für Vögel.

Umweltprogramm in Neuseeland

BAYERs Greenwashing-Aktivitäten nehmen ein immer größeres Ausmaß an. Jetzt hat der Konzern in Neuseeland gemeinsam mit der “Royal Society„ für 120.000 Dollar auch noch das Jugendumweltprogramm “BAYERBOOST„ gestartet.

Global Reporting mit BAYER

Die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen steht immer noch im Mittelpunkt von BAYERs Greenwashing-Bemühungen - keiner wäscht grüner als Kofi Annan. Darum ist der Leverkusener Multi jetzt auch noch Mitglied der “Global Reporting Initiative„ geworden. Sie kooperiert in Sachen “Nachhaltige Entwicklung„ mit dem UN-Umweltprogramm und dem “Global Compact„, einer weiteren zwecks Image-Aufpolierung mit den Vereinten Nationen verbandelten Organisation von BAYER & Co..

Partnerschaft mit medizinischer Vereinigung

Gewohnheitsmäßig lässt BAYER PatientInnen-Verbänden und medizinischen Vereinigungen große Spenden zukommen. Im Gegenzug erhält der Konzern dann Unterstützung bei der Vermarktung seiner Pillen. So hat die “American Heart Association„ ASPIRIN als Mittel zur Herzinfarkt-Prophylaxe empfohlen, obwohl die US-amerikanische Gesundheitsbehörde dem Leverkusener Multi eine Zulassung für diese Indikation verweigerte. Gleiches erwartet sich das Unternehmen nun von der “World Heart Federation„, mit der es eine dreijährige Zusammenarbeit vereinbart hat. Bereits auf dem “World Heart Day„ waren die Federation und BAYER gemeinsam im Einsatz.

Adolf Muschg in Leverkusen

BAYER hat sich als Festredner zur Eröffnung der neuen Spielzeit des Kulturprogrammes im September den Präsidenten der Berliner “Akademie der Künste„, den Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg, geangelt.

BAYTRIL verboten

BAYERs Antibiotikum BAYTRIL kommt in der Massentierhaltung massenhaft zum Einsatz. Als Folge davon bilden immer mehr Krankheitskeime Resistenzen gegen den Wirkstoff Fluorchinolon aus. Zu den Fluorchinolon-resistenten Krankheitserregern gehören u.a. Salmonellen- und Campylobacter-Stämme. In den Nahrungskreislauf gelangt, können sie beim Menschen schwere Magen-Darminfektionen auslösen, gegen die Human-Antibiotika auf Fluorchinolon-Basis wie BAYERs CIPROBAY dann machtlos sind. Deshalb treten die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Initiativen seit Jahren für ein BAYTRIL-Verbot ein. Im Sommer 2005 konnte die Kampagne einen Erfolg verbuchen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA untersagte mit sofortiger Wirkung den Gebrauch von BAYTRIL in der Geflügelzucht.

ADVOCATE: präventive Wirkung?

Nichts lässt die Kassen der Hersteller so sehr klingeln wie regelmäßig eingenommene Präparate. Das gilt für menschliche und tierische PatientInnen gleichermaßen. Deshalb behauptet der Leverkusener Multi auch, ADVOCATE, sein neues Antiparasiten-Mittel für Hunde, würde bei permanenter Anwendung prophylaktisch wirken. Dabei dürften seine zwei Inhaltsstoffe Moxidectin und Imidacloprid allerdings nicht nur Parasiten schaden. ImkerInnen auf der ganzen Welt machen Imidacloprid als Wirksubstanz des Pestizides GAUCHO nämlich für ein Bienensterben in großem Ausmaß verantwortlich.

BAYER profitiert von Fischfarmen

Die Zahl der in Fischfarmen gezogenen Shrimps nimmt immer weiter zu. Im Jahr 2003 betrug die Jahresproduktion schon 1,8 Millionen Tonnen. Ohne Chemie geht deshalb in der industrialisierten Fischwirtschaft nichts. So verfügt BAYER HEALTH CARE über ein Sortiment von 30 Produkten für die Aqua-Kulturen, das unter anderem aus Desinfektionsmitteln, Antibiotika und speziellen Bakterien besteht. Allein in Vietnam stieg der Umsatz der Mittel von 2000 bis 2003 um das Fünfzehnfache.

DRUGS & PILLS

Arznei-Ausgaben: plus 19 %

Nach Berechnungen der Krankenkassen werden ihre Ausgaben für Arzneien in diesem Jahr um 19 Prozent gegenüber denen von 2004 steigen. “Nicht nachvollziehbare Mengenausweitungen bei neuen und teuren Arzneimitteln ohne therapeutischen Fortschritt„ nannte der Betriebskrankenkassen-Vorsitzende Wolfgang Schmeinck als einen Grund für die Kosten-Explosion. Aber nicht nur die Überredungskünste der Pharma-DrückerInnen von BAYER & Co. in den Praxen der Republik haben zu den Mehrausgaben geführt. Die Pillen-Produzenten profitierten auch davon, den Krankenkassen nicht mehr 16, sondern nur noch sechs Prozent Rabatt auf ihre Medikamente einräumen zu müssen.

GLUCOBAY hilft dem Herz nicht

Nach Aussage des Leverkusener Multis beugt das Diabetes-Präparat GLUCOBAY mit dem Wirkstoff Acarbose auch Herzinfarkten vor. Anzeigen-finanzierte Spezialzeitschriften wie Der Internist helfen dem Konzern bei der Verbreitung der Mär. So führte ein Artikel in der Augustausgabe 2005 gleich zwei neue Studie zum Beweis der BAYER-These an. Ein im industrie-unabhängigen Fachmagazin arznei-telegramm erschienener Forschungsbericht kam jedoch zu ganz anderen Ergebnissen. “Entgegen den Werbeaussagen der Firma BAYER ist auch bei Patienten mit gestörter Glukose-Toleranz (d. i. DiabetikerInnen, Anm. SWB) (...) kein Einfluss von Acarbose auf kardiovaskuläre Erkrankungen nachgewiesen„, heißt es in der Zeitschrift.

Magenblutungen durch ASPIRIN

Mit Vehemenz versucht BAYER seit geraumer Zeit, ASPIRIN als herzinfarkt-vorbeugendes Mittel zu bewerben. Jetzt hat eine neue Studie aus Australien mit 20.000 Männern und Frauen über 70 Jahren zwar einen Einfluss des Wirkstoffes Acetylsalicylsäure auf das Herz-Kreislauf-System festgestellt, aber zugleich auch gravierende Nebenwirkungen. Bei 321 Frauen und 398 Männern hat ASPIRIN das Herzinfarkt-Risiko und bei 35 Frauen und 19 Männern die Schlaganfall-Gefahr gesenkt. Dafür bekamen aber 572 weibliche Versuchspersonen und 499 männliche schwere Magen/Darm-Blutungen. Zudem diagnostizieren die ForscherInnen bei 60 ProbandInnen Blutungen in der Hirnregion.

6.500 Todesfälle durch ASPIRIN & Co.

Magenbluten stellt die gefährlichste Nebenwirkung von Schmerzmitteln wie ASPIRIN dar. Nach einer Untersuchung des Mediziners Michael Wolfe von der “Boston University School of Medicine„ sterben in den USA durch die von ASPIRIN & Co. verursachten Blutungen jährlich 6.500 Menschen.

Nierenschäden durch ASPIRIN & Co.

Schmerzmittel wie ASPIRIN schaden bei regelmäßiger Einnahme den Nieren. Nach Einschätzung des Nieren-Experten Professor Wolfgang Pommer müssen sich in der Bundesrepublik jährlich 400 PatientInnen einer Dialyse-Behandlung unterziehen, weil ASPIRIN & Co. ihnen ihre lebenswichtigen Organe zerstört haben.

Blind durch LEVITRA

Bei den staatlichen Stellen häufen sich Informationen über Sehstörungen nach der Einnahme von BAYERs LEVITRA und anderen Potenzmitteln. In den USA ist ein Mann durch die Lifestyle-Pille aus Leverkusen sogar blind geworden. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat auf die Entwicklung reagiert und die Pharma-Multis verpflichtet, auf ihren Beipackzetteln vor der Gefahr des Sehverlustes zu warnen. Auch die kanadische Gesundheitspolitik hat Maßnahmen eingeleitet und VertreterInnen des Pharmariesen einbestellt. Die BAYER-Verantwortlichen zeigen sich allerdings nicht gerade schuldbewusst. “Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Einnahme von PDE-Hemmern wie LEVITRA und einer Sehnerv-Erkrankung konnte bisher nicht hergestellt werden„, so ein Unternehmenssprecher.

Kein Geld mehr für LEVITRA

Die für die Versorgung sozial Schwacher mit Medikamenten aufkommenden US-Gesundheitsprogramme “Medicaid„ und “Medicare„ übernehmen künftig nicht mehr die Kosten für LEVITRA und andere Potenzmittel. Damit drohen dem nicht nur in den Vereingten Staaten mit 193 Millionen Dollar jährlich ohnehin hinter den Umsatzerwartungen zurückbleibenden Mittel weitere Einbußen.

TRASYLOL bei Hüft-OPs?

Dem Leverkusener Multi mangelt es an neuen lukrativen Medikamenten, weshalb er nach neuen Verwendungsmöglichkeiten für die alten sucht. Das BAYER-Medikament TRASYLOL mit dem Wirkstoff Aprotinin soll aus diesem Grund künftig nicht nur bei Operationen am offenen Herzen zum Anwendung finden, sondern auch beim beim Einsetzen von künstlichen Hüftgelenken. Im Moment befindet sich das Präparat gerade in der Phase III der klinischen Tests für dieses Indikationsgebiet.

Neues KOGENATE

BAYER hat kaum neue Medikamente in der Entwicklung. Deshalb versucht der Konzern, die Pharma-Erträge durch geringfügige Veränderungen der bereits vermarkteten Arzneien zu steigern. Zu diesem Zweck hat er mit Erprobung einer länger wirksamen Spielart des Bluter-Präparates KOGENATE begonnen.

AVELOX bei Haut-Infektionen

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat die Zulassung für das BAYER-Antibiotikum AVELOX erweitert. MedizinerInnen dürfen es fortan auch bei Weichteil- und Hautinfektionen verschreiben, die Bakterien ausgelöst haben.

3. Testphase für Thrombosemittel

BAYERs momentan in der Entwicklung befindliches Thrombosemittel geht im Herbst 2005 in die dritte und letzte Phase der klinischen Erprobung.

CIPROBAY BAYERs Nr.1

Mit einem Umsatz von 837 Millionen Euro ist das Antibiotikum CIPROBAY BAYERs umsatzstärkstes Medikament. Es folgen ADALAT (670 Millionen), ASPIRIN (615 Millionen), AVELOX (318 Millionen), GLUCOBAY (278 Millionen), LEVITRA (193 Millionen) und TRASYLOL (171 Millionen).

Erweitere Zulassung für Herz-Test

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat die Zulassung für einen Herzschwäche-Test von BAYER erweitert. Diese gilt nunmehr nicht bloß für die Bestimmung einer Herzinsuffizienz, sondern auch für Prognosen über den Gesamtzustand des Organs und über die Überlebenschancen der PatientInnen. Das gentechnische Diagnose-Verfahren misst die Konzentration eines stress-anzeigenden Eiweiß-Spaltproduktes, des natriurethischen Peptides vom Typ B, und will darüber Aussagen über die Verfassung des Herzens treffen.

FDA lässt vier Hepatitis-Tests zu

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA genehmigte im Jahr 2005 vier Hepatitis-Tests von BAYER: einen auf Hepatitis A, einen auf Hepatitis-A-Antikörper, einen auf Hepatitis-B-Antikörper und einen auf Hepatitis C. BAYER ist einer der weltgrößten Hersteller von Diagnostika-Geräten, die wegen ihrer Fehler-Anfälligkeit häufig in der Kritik stehen.

Pharma-Zukäufe möglich

BAYER plant, die Sparte mit rezeptfreien Medikamenten durch Akquisitionen auszubauen. So gehört der Konzern zu Kauf-Interessenten des entsprechenden Sortiments von BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL.

Kooperation mit KEYNEUROTEK

Das Magdeburger Unternehmen KEYNEUROTEK hat ein Medikament für PatientInnen mit einem Schädel/Hirn-Trauma in der Entwicklung, das BAYER für profitträchtig erachtet, weshalb der Konzern mit der Firma einen Kooperationsvertrag geschlossen hat.

GENE & KLONE

Superunkraut durch Genraps

Englische ForscherInnen haben auf einem Versuchsfeld mit Genraps das Wachsen eines Superunkrauts beobachtet. Pollen des gentechnisch gegen ein Antiunkrautmittel resistent gemachten Raps' haben sich in eine Senfgras-Art eingekreuzt und die Herbizid-Resistenz “weitervererbt„, so dass gegen die Pflanze nunmehr kein Kraut mehr gewachsen ist. “Die Untersuchung hat uns die Möglichkeit des Entstehens von transgenen Superunkräutern vor Augen geführt - mit gravierenden Folgen für Landwirtschaft und Umwelt„, kommentierte Emily Diamand von FRIENDS OF THE EARTH die beunruhigende wissenschaftliche Entdeckung.

EU gegen BAYERs Genraps

Der Leverkusener Agromulti hat den EU-Genehmigungsantrag für gentechnisch verändertes Rapsöl-Saatgut zurückgezogen und ist damit einer absehbaren negativen Entscheidung der Kommission zuvorgekommen. Laut Auskunft der Sprecherin von Umweltkommissar Stavros Dimas gab es nämlich “Bedenken bei den EU-Regierungen, einige haben die Sicherheitsklausel beim Zulassungsverfahren für die Gen-Rapsölsaat gezogen„. Das mochte der Konzern in einer Stellungsnahme zu dem Rückzug natürlich nicht zugeben. “Wir sehen auf absehbare Zukunft aufgrund der politischen Lage keinen Anreiz für den Anbau und die Vermarktung von Genraps in der EU„, hieß es aus der Zentrale. Auf eine EU-Einfuhrgenehmigung für anderswo angebauten Genraps hofft der Gengigant allerdings weiterhin.

EU gegen BAYERs Genmais

Vor geraumer Zeit hatte die EU-Kommission beantragt, die herrschenden Verbote von genetisch verändertem Mais und Maissaatgut aufzuheben. Die UmweltministerInnen der Europäischen Union lehnten das jedoch ab. So müssen der T25-Mais und das Saatgut von BAYER sowie Sorten von MONSANTO und SYNGENTA vorerst in den Labors bleiben.

Gentech-Moratorium der EU

Der EU-Umweltkommissar Stavros Dimas hat ein Moratorium für die Zulassung von Genpflanzen verkündet, weil es bisher weder für das Nebeneinander von Gentech-Früchten und konventionell oder ökologisch angebauten Sorten noch für das Problem der Saatgut-Verunreinigungen befriedigende Lösungen gibt.

Mehr Gentech-Saatgut verkauft

Im Geschäftsjahr 2004 hat BAYER den Umsatz mit gentechnisch verändertem Saatgut um 14,8 Prozent auf 311 Millionen Euro gesteigert. Für das Ertragsplus sorgten vor allem Gen-Saaten für Canola-Raps und Baumwolle.

Lebensmittel gen-kontaminiert

Die Zeitschrift Ökotest hat 56 Lebensmittelprodukte untersucht und in einem Drittel von ihnen Gentech-Spuren gefunden, die sich zumeist in dem Bereich von 0,1 Prozent bewegten. Der Grenzwert, ab dem die Rückstände der Laborfrüchte von BAYER & Co. der Kennzeichnungspflicht unterliegen, beträgt 0,9 Prozent.

BAYER stiftet Professur

BAYER CROPSCIENCE finanziert der “Texas Tech University„ eine sich der “Molekulargenetik von Baumwolle„ widmende Stiftungsprofessur (siehe auch FORSCHUNG & LEHRE).

Biotech-Forschungen in Aprath

BAYERs Pharma-Zentrum in Aprath setzt verstärkt auf Forschungskooperationen. Allein im Bereich “Genmedizin„ gibt es zur Zeit vier solcher Projekte.

Individualisierte Gendiagnostik

Die individualisierte Medizin gilt als zukunftsträchtig. Die Pharmaunternehmen versprechen sich von der so genannten Pharmakogenetik ganz auf den/die EinzelneN abgestimmte Diagnose-, Therapie- und Präventionskonzepte - und damit auch weniger Nebenwirkungen. ExpertInnen wie Regine Kollek vom Hamburger “Institut für Technikfolgenabschätzung„ bleiben da skeptisch, weil nicht eine bestimmte Veranlagung, sondern Fehlverschreibungen und Arznei-Wechselwirkungen die unerwünschten Effekte verursachen. Von der Umsetzung der neuen Pharmakologie trennen BAYER & Co. ohnehin noch Welten, ganz real sind allerdings schon die Gefahren durch die “Zukunftstechnologie„. Immer mehr Biobanken sammeln alle verfügbaren Gesundheitsdaten der Bevölkerung und kartographieren ihr Erbgut. Bei den PatientInnen mit Erbkrankheiten steigt deshalb die Angst vor einer Ausgrenzung. Bei einer Umfrage unter Mitgliedern der “Deutschen Huntington-Hilfe„ gaben 80 Prozent der unter dieser erblichen Gesundheitsstörung leidenen an, bereits Erfahrungen mit Diskriminierungen gemacht zu haben. BAYER stört sich daran nicht. Das Unternehmen wittert einen neuen Markt und hat von den Firmen DXS und BTG Lizenzen für Gentech-Tests erworben, die es angeblich ermöglichen, die Wahrscheinlichkeit eines Krankheitsausbruches vorherzusagen und eine speziell auf den/die PatientIn zugeschnittene Behandlungsart zu entwickeln.

Diagnostika-Lizenz gekauft

BAYER hat von dem Unternehmen ERAGEN BIOSCIENCES eine Lizenz für ein auf Gentechnik beruhendes Diagnoseverfahren zum Nachweis der zystischen Fibrose erworben.

Zulassungsantrag für Sorafenib

Der Leverkusener Multi hat für das gemeinsam von ihm und ONYX gentechnisch entwickelte Krebsmedikament Sorafenib eine Zulassung zur Behandlung von Nierenkrebs im fortgeschrittenen Stadium beantragt. Darüber hinaus strebt der Konzern Genehmigungen für die Therapiefelder Haut- und Leberkrebs an.

BAYER will Gentech-Kraftstoffe

Der Leverkusener Multi versucht der grünen Gentechnik einen neuen Markt zu erschließen. In Zeiten steigender Ölpreise entwirft BAYER CROPSCIENCE-Chef Friedrich Berschauer die Vision der Produktion von Biokraftstoff durch gentechnisch veränderte Pflanzen. Vorzeigbares hat der Konzern da zwar noch nicht aufzuweisen, aber darum ging es Berschauer bei seinem Auftritt vor der “Wirtschaftspublizistischen Vereinigung„ auch gar nicht. Da die grüne Gentechnik den Nachweis ihrer Nützlichkeit bis heute schuldig geblieben ist und deshalb an Akzeptanzproblemen leidet, wollte Berschauer den JournalistInnen die Risikotechnologie nur einmal zumindest virtuell als Problemlöser schmackhaft machen.

WASSER, BODEN & LUFT

Produktionsstopp wg. Rita

Mit den aus den Schornsteinen der BAYER-Werke jährlich aufsteigenden 6,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid trägt der Konzern maßgeblich zur Klimaerwärmung und damit auch zum vermehrten Auftreten von Wirbelstürmen bei. In den USA hat der Multi die Auswirkungen seines verantwortungslosen Handelns zum ersten Mal am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er musste wegen des herannahenden Hurrikans “Rita„ die Produktion des Werkes im texanischen Baytown stoppen. Zur einer Änderung seiner Klimapolitik dürfte diese Erfahrung den Multi aber wohl kaum bewegen.

Giftfracht aus Holland

Als würde der konzerneigene Giftmüll nicht schon reichen, steigt BAYER zunehmend ins Entsorgungsgeschäft ein. So kann sich die Deponie in Bürrig über 10.000 Tonnen Altlasten des niederländischen Unternehmens ATM freuen. Die Rückstände aus der Farb- und Lackproduktion sowie der Bodenaufbereitung kommen binnen der nächsten zwei Jahre zur Klärschlammverbrennung nach Leverkusen.

Pro Tonne 48 kg Sondermüll

Bei der Herstellung von BAYER-Produkten fallen pro Tonne 48 kg Schadstoff-belastete Abfälle an; 1992 waren es sogar noch 123 kg. An flüssigen Giftfrachten hat allein das Dormagener Klärwerk täglich 60.000 Kubikmeter zu bewältigen.

BAYTRIL ist überall

Die in der Massentierhaltung massenhaft verwandten Antibiotika wie BAYERs BAYTRIL (siehe auch TIERE & ARZNEIEN) machen Krankheitserreger immun gegen die Mittel. Durch den Verzehr von industriell produziertem Fleisch in den menschlichen Organismus gelangt, können diese dort Krankheiten auslösen, gegen die kein Kraut mehr gewachsen ist. Nach einer Studie der Universität Paderborn stellen die Antibiotika aber auch eine Gefahr für die Umwelt dar. Über die als Dünger verwandte Gülle aus Schweinemastbetrieben verseuchen sie Gewässer, Böden und Pflanzen, die oft als Tierfutter dienen und BAYTRIL & Co. so wieder in die Nahrungskette einspeisen.

BAYER-Zulieferer in der Kritik

Ein mexikanisches Unternehmen, das BAYER mit Agrochemikalien beliefert, verschmutzt die Umwelt mit seinen Produktionsrückständen in so hohem Maße, dass die mexikanischen Sektionen von GREENPEACE und dem PESTIZID-AKTIONS-NETZWERK die Schließung des Werkes fordern.

Verseuchter Klärschlamm

Bei der Abwasseraufbereitung der Klärwerke fällt Schlamm an, den die Landwirtschaft teilweise weiterverwertet. Da sich in diesen Klärrückständen eine Vielzahl der von BAYER & Co. stammenden Schadstoffe wie Chemikalien und Schwermetalle tummeln, kam eine vom Land Nordrhein-Westfalen durchgeführte Untersuchung zu dem Schluss, diese Art von “Recycling„ “im Hinblick auf die Schutzgüter Boden und Grundwasser sowie die Nahrungsmittelproduktion teilweise als kritisch anzusehen„.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Pestizid-Vergiftungen in Indien

In Indien leiden zahlreiche Menschen unter Vergiftungen durch Pestizide, wie eine Studie der Universität Wageningen dokumentiert. Das Versprühen der Ackergifte auf den Feldern löst bei 39 Prozent der Kleinbauern und -bäuerinnen leichte Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen, Atembeschwerden und brennende Augen aus. 38 Prozent der LandwirtInnen zeigen mittelschwere Symptome wie Muskelkrämpfe oder Erbrechen. Bei 16 Prozent der untersuchten Personen stellten die WissenschaftlerInnen schwere Vergiftungserscheinungen wie Bewusstlosigkeit oder Anfälle fest. Die inkriminierten Wirkstoffe wie Endosulfan, Aldicarb, Monocrotophos und Imidacloprid finden sich vielen BAYER-Produkten, aber auch Generika-Hersteller vermarkten sie. Das in der Bundesrepublik längst verbotene Monocrotophos lässt der Leverkusener Multi in Fabriken der Region Vapi herstellen, wo es keinerlei Umwelt- und Sicherheitsauflagen gibt und sich entsprechend oft Chemie-Unfälle ereignen (siehe auch SWB 1/04).

Immer mehr Pestizide

Im Jahr 2004 stieg der Verbrauch von Pestiziden auf bundesdeutschen Äckern gegenüber 2003 um 4,6 Prozent. Auch weltweit brachten die LandwirtInnen mehr Agrochemikalien aus, was für BAYER und die anderen Agromultis eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von 13 Prozent auf 32,2 Milliarden Dollar bedeutete.

Immer mehr Pestizid-Altlasten

In Lateinamerika gibt es weit mehr ungesichert gelagerte Altpestizide als bisher angenommen. Ging die Ernährungs- und Landwirtschaftorganisation der UN, die FAO, immer von ungefähr 10.000 Tonnen aus, so schätzt sie die Zahl jetzt auf 30.000 bis 50.000 Tonnen. Die FAO-ExpertInnen fanden Agrochemikalien in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten oder von Gewässern. In Kolumbien machten sie sogar auf einem Gelände, auf dem eine Armensiedlung entstehen sollte, 5.000 Tonnen verscharrter Agrochemikalien dingfest. Zu den Altpestiziden gehörten auch Wirkstoffe von BAYER wie z. B. das von der WHO als extrem gefährlich eingestufte Parathion-Methyl, der Inhaltsstoff von ME 605 Spritzpulver. Überall auf der Welt verseuchen solche BAYER-Altlasten Mensch, Tier und Umwelt, zuletzt sorgten GREENPEACE-Funde im Nepal für einen handfesten Skandal. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) fordert den Konzern deshalb auf, sich an den Kosten für eine fachgerechte Entsorgung zu beteiligen.

Immer mehr Pestizid-Rückstände

Nach einer Untersuchung des “Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit„ nimmt die Belastung von Lebensmitteln mit Pestiziden zu. 57 Prozent aller geprüften Proben wiesen Rückstände auf - eine Steigerung von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei fanden sich im importierten Obst und Gemüse mit einer Quote von 61,4 Prozent mehr Ackergiftspuren als in bundesdeutschen Produkten (46,5 Prozent). In acht Prozent der Fälle überschritten die Rückstände der Agrochemikalien von BAYER & Co. die zulässigen Grenzwerte.

Chlorpyrifos in Erdbeeren

Das “Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart„ untersuchte Erdbeeren und wies in 96 Prozent aller Früchte aus deutschen Landen Pestizidrückstände nach. Durchschnittlich fanden sich Spuren von vier Agrochemikalien in den Proben. Importierte Ware war zu 93 Prozent belastet, einige Erdbeeren aus Italien und Spanien lagen sogar über dem zulässigen Grenzwert. In ihnen war am häufigsten der Wirkstoff Chlorpyrifos am Werk, der in mehreren BAYER-Produkten enthalten ist, unter anderem in dem Madenstreumittel RIDDER, dem Anti-Insektenmittel BLATTANEX und in dem Haushaltsschaben-Köder PROFICID.

Aus für Aldicarb?

Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA erwägt, BAYER die Zulassung für den uralten Pestizidwirkstoff Aldicarb zu entziehen. Der Konzern hat gleich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu verhindern und sogar Baumwoll-FarmerInnen für seine Ziele einspannen können.

Grünes Licht für Menschenversuche

Seit Jahren drängt BAYER die US-amerikanische Umweltbehörde EPA, die Ergebnisse von Pestizid-Tests an Menschen bei den Zulassungsverfahren für Agrochemikalien zu berücksichtigen. Die Untersuchungen schätzen das Gefahrenpotenzial der Mittel nämlich deutlich niedriger ein als bisherige wissenschaftliche Arbeiten und müssten deshalb nach dem Kalkül des Leverkusener Multis zu einer Lockerung der Grenzwerte führen. Die EPA beugte sich schließlich dem Druck der Pestizid-Produzenten, obwohl eine jüngst veröffentlichte Studie bei den Menschenversuchen gravierende Verstöße gegen medizinethische Standards festgestellt hat. Anfang nächsten Jahres will die Behörde die genauen Regularien für solche Versuchsreihen bekannt geben.

Kooperation bei Reis-Pestizid

BAYER und das japanische Unternehmen SUMITOMO wollen gemeinsam ein Pestizid gegen die Reis-Bräune entwickeln, das im Jahr 2010 auf den Markt kommen soll.

Parkinson durch Pestizide

Pestizide wirken auf das Nervensystem ein. Deshalb stoßen mmer mehr Untersuchungen auf einen Zusammenhang zwischen dem Ausbruch der Parkinson-Krankheit (Schüttellähmung) und einem Kontakt mit Agrochemikalien (siehe auch Ticker 3/03). Eine neue Studie mit 767 Parkinson-PatientInnen und ca. 2.000 gesunden ProbandInnen hat bei Personen, die mit Ackergiften umgingen wie z. B. LandwirtInnen, ein um 43 Prozent erhöhtes Krankheitsrisiko festgestellt.

Gute Geschäfte in Osteuropa

Seit der EU-Erweitung betreiben die osteuropäischen Länder eine intensive Landwirtschaft. Da dies mit einem intensiven Pestizid-Verbrauch verbunden ist, laufen die Geschäfte für BAYER gut. “Wir haben im vergangenen Jahr ein sehr gute Entwicklung in Polen, Rumänien, Tschechien und auch Ungarn verzeichnen können„, freut sich der BAYER CROPSCIENCE-Chef Friedrich Berschauer. Der Umsatz in den zehn neuen EU-Mitgliedsstaaten stieg zwischen 2001 und 2004 von 50 auf 160 Millionen Euro; in Polen kommt BAYER mittlerweile schon auf einen Marktanteil von 25 Prozent.

Hohe Erwartungen in China

Der Pestizid-Verkauf in China lässt für BAYER noch zu wünschen übrig. Die dortigen LandwirtInnen setzen meistens billige Nachahmer-Produkte ein, die Patent-Bestimmungen werden oft verletzt und mit den Zulassungsverfahren haben es die Agro-Multis auch nicht so ganz einfach. “Wir sehen aber durchaus Bestrebungen seitens der chinesischen Regierung, vergleichbare Zulassungsstandards wie in den USA oder der EU auch in China zu etablieren„, freut sich BAYER CROPSCIENCE-Chef Friedrich Berschauer. Auf anderen Gebieten sieht der Konzern die Industrialisierung der Landwirtschaft ebenfalls auf einem guten Wege - und damit auch die Profit-Aussichten steigen. So hat der Gouverneur der Provinz Fujian laut BAYER Report 1/2005 ein millionen-schweres Landwirtschaftsprogramm aufgelegt, das die kleinbäuerlichen Strukturen zerschlagen und die Erträge der Äcker erhöhen will.

CHEMIE & BELASTUNG

Chemie in der Muttermilch

Eine vom BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND (BUND) in Auftrag gegebene Studie hat in der Muttermilch 300 verschiedene Schadstoffe nachgewiesen. Mit Weichmachern, Flammschutzmitteln, Duftstoffen und anderen Substanzen war fast die gesamte Produktpalette von BAYER & Co. vertreten. Die ForscherInnen spürten in der Milch sogar längst verbotene Chemikalien auf. Die Initiative wertet die Ergebnisse der Untersuchung als erneuten Beleg dafür, wie wichtig ein strenges, dem Druck von BAYER & Co. standhaltendes EU-Chemikaliengesetz zum vorbeugenden Gesundheitsschutz ist.

PLASTE & ELASTE

Ölpreis-Kosten

Bei der Kunststoff-Produktion ist Öl ein wichtiger Rohstoff. Eine Verteuerung um 10 Dollar pro Barrel verursacht für BAYER Mehrkosten in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Da der Konzern sich seit der LANXESS-Abspaltung auf die Herstellung veredelter Spezial-Kunststoffe konzentriert, kann er das nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Werner Wenning jedoch “durch Preiserhöhungen kompensieren„.

Mehr MAKROLON

Das Absatz des Kunststoffes MAKROLON boomt. Deshalb will BAYER die Produktion ausweiten. Bis zum Jahresende sollen die Werke bis zu eine Million Tonnen herstellen können.

Kooperation mit PTS

BAYER und die PTS PLASTIC TECHNOLOGY SERVICE GmbH haben eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von thermoplastischen Kunststoffen vereinbart.

STANDORTE & PRODUKTION

75 Jahre Leverkusen

Der BAYER-Standort Leverkusen begeht in diesem Jahr mit großem Aufwand sein 75-jähriges Jubiläum. Auf die wenig feierliche Geschichte von BAYER-Town machte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in einer Presseerklärung aufmerksam. So hat der Chemie-Multi sich Leverkusen einst nur auserkoren, weil er dort ungehindert Schadstoffe ausstoßen konnte, was am alten Stammsitz Wuppertal massive Proteste verhindert hatten. Zudem ergaben sich für den Stadtteil Wiesdorf durch die rasche Expansion der Niederlassung zahlreiche Probleme. Die nötigen Investitionen in die Infrastruktur und kommunale Einrichtungen wie Schulen sorgten für eine immense Schuldenlast der Gemeinde. Und heutzutage treibt die “kreative Buchführung„ des Konzerns Löcher in den Haushalt, weil durch sie die Gewerbesteuergelder gar nicht mehr oder nur noch spärlich fließen.

Neuer Chef in Dormagen

Dr. Walter Leidinger folgt Walter Schulz als Leiter des Dormagener Chemie“parks„ nach.

Neuer Chef in Bitterfeld

Am 1. Oktober 2005 hat Hans-Joachim Raubach Dr. Georg Frank als Geschäftsführer der Bitterfelder BAYER-Niederlassung abgelöst.

Ausbau von Bitterfeld

BAYER plant, sein Werk in Bitterfeld auszubauen, weil sich die Arzneiproduktion nach die Übernahme der ROCHE-Sparte für rezeptfreie Medikamente ausweitet und der Konzern von den Billiglöhnen im Osten profitieren will.

Schneller Bauen in China

Um schneller Anteil am Wirtschaftsboom in China zu haben, beschleunigt BAYER den Bau einer Makrolon-Anlage in Shanghai. Statt 2009 soll er nun schon 2007 abgeschlossen sein.

Weniger Geld für Kunstverein

BAYER hat die Zuschüsse für den Dormagener “Kunstverein Galerie-Werkstatt„ um die Hälfte gekürzt. Die Initiative hat nun beträchtliche Schwierigkeiten, den Betrieb im Kloster Knechtsteden, wo MalerInnen, GrafikerInnen, FotografInnen und BildhauerInnen arbeiten, aufrecht zu erhalten. Sie sah sich zu drastischen Einsparmaßnahmen und zu einer Erhöhung der jährlichen Mitgliedsbeiträge von 118 auf 153 Euro gezwungen. Schon in der Vergangenheit hat der Leverkusener Agro-Multi seine Kulturförderung erheblich reduziert. So schloss er Werksgalerie und -bibliothek und strich die Unterstützung für Kleinkunst-Veranstaltungen.

Feuerwehr: Wer zahlt?

In Wuppertal hat BAYER die Werksfeuerwehr abgeschafft (Ticker 2/05), stattdessen rückt die kommunale Feuerwehr ein. Von den 32 Werksfeuerwehr-Männern bleiben nur 12 übrig, die künftig gemeinsam mit ihren städtischen Kollegen Dienst schieben. Der - nicht zuletzt wegen der nur spärlich fließenden Gewerbesteuer von BAYER - defizitären Wuppertaler Stadtkasse spült der Deal einiges Geld in die Kasse. Aber er könnte sie auch einiges kosten. So streiten die LokalpolitikerInnen sich momentan mit dem Konzern darüber, wer den neuen, speziell für Chemieunfälle ausgerüsteten Feuerwehrwagen kaufen muss, wenn es der alte mal nicht mehr tut.

IMPERIUM & WELTMARKT

Griesheimer Werk verkauft

BAYER hat sein Werk im Griesheimer Industrie“park", das Pestizidwirkstoffe herstellte, an CLARIANT verkauft. Der neue Besitzer übernimmt 16 Beschäftigte, die übrigen 20 Mitarbeiter bleiben beim