AKTION & KRITIK

Kinderarbeit 2006/07

Die Kampagne der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) gegen die Kinderarbeit bei den Zulieferern von BAYERs indischer Saatgut-Tochter PROAGRO zeigt einige Erfolge. In der Pflanzsaison 2006/07 sank die Zahl der Frondienste auf den Feldern leistenden Jungen und Mädchen auf 50-100, wie Recherchen des indischen Wissenschaftlers Dr. Davuluri Venkateswarlu ergaben. Im Bundesstaat Karnataka hat der öffentliche Druck auf BAYER aber offensichtlich noch nicht genügt. Dort stand das Thema „Kinderarbeit“ für den Leverkusener Multi bei den Verhandlungen mit den Zwischenhändlern und beim Abschluss der Verträge nicht auf der Agenda. Erst nach einer Intervention Venkateswarlus bewegte sich der Konzern. Das von BAYER mit großem Aplomb als Schlüssel des Kinderarbeitsproblems angekündigte „Musterdörfer“-Konzept hat der Konzern Venkateswarlu zufolge nicht umgesetzt. Die Leuchturm-Orte, in denen der Leverkusener Multi seine Zulieferer für den Verzicht auf die Beschäftigung von Minderjährigen mit Bonus-Zahlungen belohnen wollte, blieben Potemkinsche Dörfer. Auch die Spezialschulen, in denen die KinderarbeiterInnen versäumten Lernstoff nachholen können, erfüllen ihren Zweck nicht. Sie erreichen ihre eigentliche Zielgruppe nicht, weil die Jungen und Mädchen als „WanderarbeiterInnen“ von weither zu den Saatgutproduzenten kamen und inzwischen wieder heimgekehrt sind. Ob schließlich die von BAYER beauftragten UnternehmensberaterInnen von ERNST & YOUNG die Richtigen sind, um den Stand der Dinge vor Ort zu „evaluieren“, daran hat Dr. Davuluri Venkateswarlu auch so seine Zweifel.

Jahrestagung 2006

Der mit gentechnisch manipulierten BAYER-Sorten verunreinigte Reis beherrschte lange die Schlagzeilen. Das schon lang vorher festgelegte Thema der diesjährigen Jahrestagung der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN(CBG) - „Geniale Geschäfte - vom GenKlau zum GenGau“ - bekam so eine ungeahnte Aktualität. Gregor Kaiser von der BUKO-KAMPAGNE GEGEN BIOPIRATERIE erläuterte in seinem Vortrag „Die Risiken der grünen Gentechnologie“, warum der Fehler im System liegt und die Technologie nicht beherrschbar ist. Wegen einer anderen nicht beherrschbaren Technologie, der Atomkraft, nach dem Tschernobyl-Unglück aufs Land gezogen, droht den Biobauern Lothar Gothe mit den Genpflanzen made by BAYER & Co. nun abermals der „Segen“ des industriellen Fortschritts einzuholen. Äußerst auschaulich berichtete er, wie er sich auf lokaler Ebene, in den Bauernverbänden und durch seine Teilnahme an Protestaktionen dagegen wehrt, auf den Business-Plan der Agromultis zu geraten. Der lange Schatten, den die „grüne Gentechnik“ wirft, hat ein wenig den Blick auf die nicht weniger problematische „rote Gentechnik“ verstellt. Uta Wagenmann (GEN-ETHISCHER INFORMATIONSDIENST) hat sie einmal genauer unter die Lupe genommen und durchschritt den ganzen Parcours von Heilsversprechungen über Genbibliotheken und Genmedizin-Gaus bis zur Ökonomisierung des Körpers und Biologisierung des Sozialen. Axel Köhler-Schnura vom Vorstand der CBG sah in diesem Gen-Imperialismus einen Ausdruck des Willens zur Macht der Unternehmen im Allgemeinen und BAYERs im Besonderen und erläutete mit einem Rekurs auf die Kriegsverbrechen des Konzerns, welche Gefahr eine Risikotechnologie in den Händen eines Unternehmens darstellt, dessen Leitmaxime der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Schneider einmal so formulierte: „Wir sind auf Profit aus, das ist unser Job“. Diesem Ansinnen Paroli zu bieten - darüber herrschte Einigkeit, und so führten die Diskussionen dann auch zum konkreten Plan einer gemeinsamen Praxis.

CBG schreibt Bundesinstitut

Nach alarmierenden Studien zu Risiken und Nebenwirkungen von BAYERs TRASYLOL hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das Medikament überpüft - und sich gegen einen Entzug der Zulassung entschieden. Bei dem Prüfverfahren hat der Leverkusener Multi der Behörde allerdings eine ebenfalls zu alarmierenden Befunden kommende, selbst in Auftrag gegebene Untersuchung verschwiegen, was einen großen Skandal auslöste (siehe SWB 4/06). Da das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) nach der US-amerikanischen Entscheidung ebenfalls Entwarnung in Sachen „TRASYLOL“ gegeben hatte, wollte die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN von der Behörde wissen, inwieweit sich für die staatlichen ArzneiprüferInnen nach dem Täuschungsmanöver des Konzerns eine veränderte Sachlage ergeben hätte. Zudem fragte die CBG nach, ob dem BfArM das von Kurt Langbein herausgegebene Buch „Gesunde Geschäfte“ bekannt ist, das die Behauptung aufstellt, BAYER habe in den 60er Jahren eine TRASYLOL-Studie gefälscht und das erhöhte Sterblichkeitsrisiko durch die Behandlung mit der Arznei einfach „wegretouchiert“. Das Institut kannte das Werk nicht. „Wir können dessen Aussage also weder bestätigen noch dementieren“, hieß es in dem Antwortbrief des BfArM-Abteilungleiters Dr. Ulrich Hagemann. Die von BAYER zunächst unterschlagene Expertise lernen die Bonner PharmakologInnen derweil gerade kennen. „Erste Beratungen dazu haben im Oktober und November 2006 auf EU-Ebene in der Pharmakovigilianz-Arbeitsgruppe stattgefunden. Es ist zu erwarten, dass eine Überarbeitung der Produktinformation (Stand August 2006) vorgenommen werden muss“, schreibt Hagemann. Der Pharma-GAU, der nicht mehr auf den Beipackzettel passt und zu einem Marktrückruf führt, muss für das Bundesinstitut also noch erfunden werden.

CBG schreibt EU

Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hatte BAYER wegen der Bildung eines Kunststoff-Kartells verklagt (Ticker 3/06) und dieses auch die EU wissen lassen. „Wir danken ihnen für die Informationen, die wir zur Kenntnis genommen haben. Die Wettbewerbsbehörde begrüßt und unterstützt die Wachsamkeit, die dem durch Kartelle entstehenden Schaden für VerbraucherInnen, AktionärInnen und die Gesellschaft insgesamt gilt“, heißt es in dem Antwortschreiben. Auch für eine konsequente Bestrafung setzten sich die BeamtInnen ein. „Die Kommission befürwortet alle Arten von Sanktionen, auch strafrechtliche (für Individuen), welche eine abschreckende Wirkung haben können“, so die Brüsseler WettbewerbshüterInnen.

CBG schreibt Wenning

Säuglinge in der „Dritten Welt“, die mit Milchpulver ernährt werden, leiden häufig unter Mangelernährung, weil die Mütter aus Kostengründen zu wenig verwenden. Oft verursacht das zum Ansetzen verwendete schadstoffreiche Wasser auch gesundheitliche Probleme. Deshalb haben die Philippinen den Konzernen 1986 verboten, für Milchpulver zu werben. Gegen diesen „milk code“ haben BAYER, NOVARTIS, ABBOTT und andere Pharma-Multis geklagt (Ticker 3/06). Um gegen dieses Vorgehen zu protestieren, haben die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN und die AKTIONSGRUPPE BABYNAHRUNG einen Offenen Brief an BAYERs Vorstandsvorsitzenden Werner Wenning geschrieben.

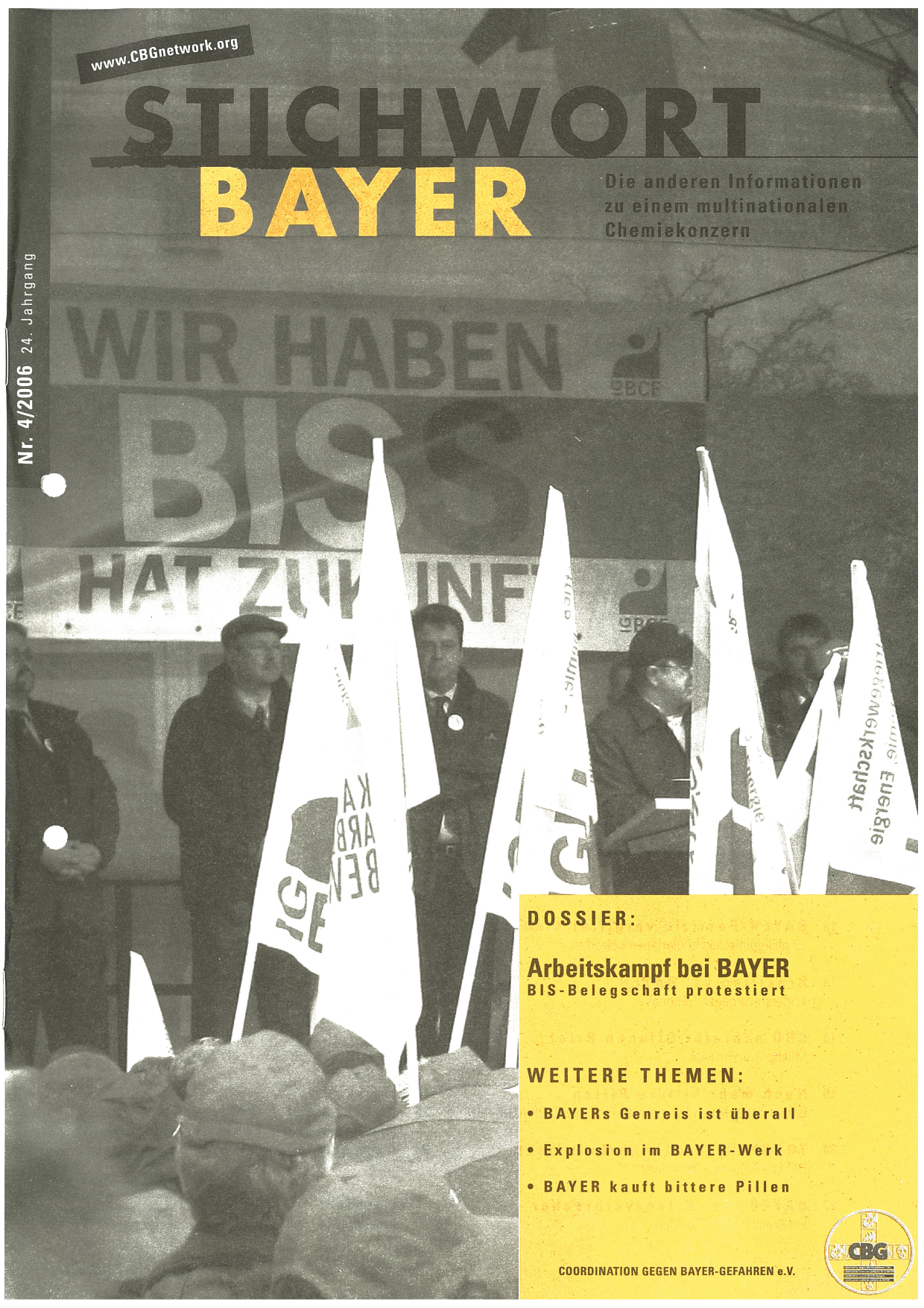

Solidarität mit den BISlern

Der Leverkusener Multi will die BAYER INDUSTRY SERVICES zerschlagen, große Geschäftsbereiche abstoßen und auf diese Weise 3.000 Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns vernichten (SWB 4/06). Die MitarbeiterInnen protestieren dagegen mit einer Vehemenz und Ausdauer, die in der jüngeren Vergangenheit des Unternehmens ohne Beispiel ist. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN hat sich in einer öffentlichen Erklärung hinter die Beschäftigten gestellt. „Es ist nicht hinzunehmen, dass sich der Konzern jeglicher Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entzieht. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) erklärt sich daher solidarisch mit den Forderungen der Belegschaft“, heißt es darin.

Cefic für Schmähpreis nominiert

Die Kölner Initiative LOBBYCONTROL hat den Europäischen Chemieverband Cefic für den „Worst EU Lobby Award“ nominiert. Verdient haben sich BAYER & Co. diesen Schmähpreis nach Meinung der Stifter gleich doppelt. Zum einen brachten sie das Europäische Parlament dazu, Nichtregierungsorganisationen das Klagerecht gegen Verletzungen von Umweltgesetzen durch EU-Institutionen zu nehmen und zum anderen suggerierten sie in ihrer Kampagne gegen das Chemikaliengesetz REACH fälschlicherweise, das Verbot gefährlicher Stoffe würde afrikanische Kinder zu wehrlosen Opfern von Malaria übertragenden Insekten machen.

Auch EU-Industriekommissar Günter Verheugen hat gleich zwei Eisen im Feuer. Preiswürdig empfand LOBBYCONTROL sowohl seine Gepflogenheit, ExpertInnengruppen vorzugsweise mit Industrie-Emissären zu bestücken als auch seine präventive Entschuldigung an BAYER & Co. im Rahmen der Diskussion um ein Positionspapier zur Unternehmensverantwortung, dass „ein paar Passagen als verbale Zugeständnisse an andere Stakeholder verstanden wissen müssen, die jedoch keine echten Folgen haben werden“. Andere BAYER-Freunde wie österreichische und finnische Politiker, welche der Biotech-Industrie ermöglichten, „Entscheidungsträger zu treffen und sich mit anderen Wirtschaftsakteuren zu vernetzen“, wie es die Gen-Giganten formulierten, während Umweltinitiativen draußen bleiben mussten, gehen ebenfalls mit guten Aussichten auf eine Auszeichnung ins Rennen.

NRW-Umweltverbände trafen sich

Mitte September nahm die CBG an einem Treffen nordrhein-westfälischer Umweltinitiativen teil. Die AktivistInnen tauschten sich über ein effektiveres Vorgehen gegen die Schadstoffausstöße von BAYER & Co. aus, diskutierten über die Anlagensicherheit und Notfallplanung in dem Bundesland und besprachen ein gemeinsames Vorgehen gegen den von der schwarz-gelben Landesregierung betriebenen Rückbau der Umweltpolitik (siehe auch SWB 3/06).

Kritik an AIDA-Werbung

Auch Verhütungsmittel fallen in der Bundesrepublik unter das Werbeverbot für verschreibungspflichtige Arzneien (siehe auch POLITIK & EINFLUSS). Das Internet bietet jedoch vielfältige Möglichkeiten, es zu umgehen. So preist die BAYER-Tochter JENAPHARM auf verschiedenen Webseiten unverhohlen die Pille AIDA als ein Mittel an, das nicht nur Schwangerschaften verhindert, sondern angeblich auch noch für schönere Haut und Haare sorgt. Nach einer Beschwerde der pharmakritischen Fachzeitschrift arznei-telegramm entfernte die Firma den Markennamen von den Seiten, im Metatext ist er jedoch nach wie vor vorhanden, weshalb Suchmaschinen weiterhin fündig werden. „Wir erinnern daran, dass Schönheit keine zugelassene Indikation für irgendein empfängnisverhütendes Mittel ist und die Nutzen-Schaden-Abwägung für eine solche Indikation eindeutig negativ ist (...) Die Vermarktung des neuen Kontrazeptivums AIDA ist unseriös und bedient zielgerichtet den Lifestyle-Bereich. Wegen unzureichender Daten zur Langzeitverträglichkeit raten wir von einer Verordnung ab“, schreibt das Blatt in einer Blitz-Veröffentlichung.

Neue MedizinerInnen-Initiative

BAYER & Co. versuchen auf vielfältige Weise, das Verschreibungsverhalten der MedizinerInnen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. So hat der Leverkusener Multi in der Vergangenheit ÄrztInnen Reisen im Orientexpress spendiert und ihnen für so genannte Beobachtungsstudien viel Geld gezahlt. Die neue MedizinerInnen-Initiative MEIN ESSEN ZAHL ICH SELBST (MEZIS) geht jetzt auf Distanz zur Pharmaindustrie. Mitglieder von MEZIS empfangen keine PharmareferentInnen in ihren Praxen, nehmen keine Musterpackungen und Geschenke an, beteiligen sich nicht an Arznei-Anwendungsstudien und verzichten auf Praxissoftware, die von den Pillenriesen gesponsort ist.

Proteste gegen Gen-Weizen

Gegen das Bestreben, im sachsen-anhaltinischen Gatersleben einen Freisetzungsversuch mit einer Weizenart durchzuführen, die gegen BAYERs Pestizid-Wirkstoff Glufosinat - unter anderem im berühmt-berüchtigten Genreis LL601 enthalten - immun ist, hat es zahlreiche Proteste gegeben. Gentechnik-GegnerInnen sammelten 27.000 Unterschriften gegen das Vorhaben. Das Münchner Umweltinstitut wandte sich gegen die Aussaat des Genweizens, weil sich in unmittelbarer Nähe des Freiluftlabors eine Genbank mit hunderten von alten Weizensorten befindet. Die ForscherInnen pflanzen diese zwecks Arterhaltung immer wieder im Freiland an, was die Ähren im Falle einer Nachbarschaft mit Gentech-Weizen der Gefahr von Auskreuzungen aussetzt. Zudem übte das Institut Kritik an der gentechnisch eingebauten Resistenz gegen Anti-Unkrautmittel. „Herbizidresistente Genpflanzen haben einen negativen Einfluss auf die biologische Vielfalt. Außerdem erhöhen sie nach kurzer Zeit den Pestizideinsatz auf den Äckern, weil sie die Ausbildung resistenter Ackerkräuter fördern“, so die Münchner Einrichtung. Auch die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) unterstützte die Kampagne. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ließ sich von den Gentech-GegnerInnen nicht beeindrucken. Es genehmigte den Antrag des „Leibniz-Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung“ (IPK) trotzdem.

Treffen mit Gentechnik-KritikerInnen

Im Herbst 2006 besuchten Gentechnik-GegnerInnen aus Chile und Costa Rica die Bundesrepublik und machten dabei auch in Köln Station, um sich mit der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und anderen Initiativen zu treffen. Es kam zu einem regen Austausch von Erfahrungen, an dessen Ende die TeilnehmerInnen überein kamen, in Zukunft verstärkt zusammenzuarbeiten.

CBG beim „netzwerk recherche“

Der JournalistInnen-Verband „netzwerk recherche“ veranstaltete eine Tagung zum dem „Kritischer Wirtschaftsjournalismus“, bei welcher CBG-Geschäftsführer Philipp Mimkes den SchreiberInnen in einem Vortrag das ergiebige Arbeitsfeld „BAYER“ vorstellte.

SECURVITA ist BAYER nicht grün

Aktienfonds, die mit dem grünen Gewissen ihrer Unternehmen werben, sind mittlerweile ein lukratives Geschäft geworden; neun Milliarden Euro haben sie bisher schon rekurrieren können. Mit der Nachhaltigkeit nehmen es viele in der Branche aber nicht allzu genau. „Man sollte genauer hinschauen, was sich unter dem Etikett Nachhaltigkeit verbirgt“, warnt deshalb das Hamburger Finanzdienstleistungsunternehmen SECURVITA. Besonders dem „Dow Jones Sustainability World Index“, der BAYER, BASF, SIEMENS & Co. großzügig Ökofreibriefe ausstellt und so für ihre Aufnahme in die Öko-Fonds sorgt, ist SECURVITA nicht grün.

KAPITAL & ARBEIT

Hohe Abfindungen für SCHERING-Manager

Für einige wenige zahlen sich Unternehmenszusammenschlüsse kräftig aus. Was den Mannesmännern um Klaus Esser recht war, sollte den SCHERING-Managern billig sein. Kurz vor der drohenden feindlichen Übernahme durch MERCK, die BAYER schließlich abwendete, änderten sie ihre Verträge, so dass sie ihnen für den absehbaren Fall der Fälle ein hohes „Schmerzensgeld“ einräumten. Aus diesem Grund muss der Leverkusener Pharmariese den vier SCHERING-Vorständen nicht nur die ihnen vertraglich zustehenden 13 Millionen Euro zahlen, sondern darüber hinaus noch einen Sonderbonus von 11,7 Millionen. Allein der ehemalige SCHERING-Chef Hubertus Erlen, der in den BAYER-Aufsichtsrat wechselt, bekommt 6,6 Millionen und kann noch bis 2011 über sein Büro und einen Dienstwagen mit Fahrer verfügen.

800 Jobs in der Forschung weg

Im Zuge der SCHERING-Übernahme hat BAYER US-Forschungsstandorte in West Haven und Richmond geschlossen und so 800 Arbeitsplätze vernichtet. Künftig bleiben nur noch Pharma-Labore in Berlin, Wuppertal und Berkeley übrig.

New Martinsville schrumpft weiter

BAYER nimmt im Zuge des Neubaus von Kunststoff-Anlagen in China schon einmal anderswo „Flurbereinigungen“ vor. Nachdem der Multi am US-amerikanischen Standort New Martinsville bereits 2005 die TDI-Fertigung abgewickelt hatte, beendete er dort nun auch die MDI-Produktion und vernichtete so 230 Arbeitsplätze.

LANXESS schrumpft weiter

Auch nach dem Verkauf der SAN-Kunststoffproduktion an BASF ( Ticker 3/06) haben die Beschäftigten von BAYERs abgestoßener Chemie-Abteilung noch keine Ruhe. Beim Mitte September 2006 in Leverkusen abgehaltenen Medien- und Investorentag kündigte LANXESS-Chef Axel Heitmann an, sich bis 2009 von allen Bereichen zu trennen, die weniger als fünf Prozent Rendite erwirtschaften. „Das bedeutet, dass Verlustgeschäfte bei LANXESS keinen Platz mehr haben“, so Heitmann, der aber auch kleinere Zukäufe nicht ausschloss.

LANXESS schrumpft weiter

BAYERs Chemie-Abspaltung LANXESS rationalisiert seine Weichmacher-Produktion in Krefeld und vernichtet so 36 Arbeitsplätze.

Keine Altersgrenze für ManagerInnen

Durch Regelungen zur Altersteilzeit und andere Instrumente hat der Leverkusener Multi ältere Beschäftigte konsequent aus dem Erwerbsleben gedrängt. Nur sich selbst hat der Vorstand vor dem Jugendwahn verschont, so dass die Konzern-Spitze auch die Spitze der BAYER-Alterspyramide bildet. Und dies soll nach Ansicht von BAYER-Chef Werner Wenning auch so bleiben. Da der 59-Jährige eigentlich mit dem 63. Lebensjahr ausscheiden müsste, betrieb er schon mal Arbeitsplatzsicherung in eigener Sache und brach eine Lanze für rüstige Senioren von seinem Schlage. „Ich halte nichts von starren Altersgrenzen“, vertraute er der Bild am Sonntag an, für den Vorstandsvorsitzenden ist das Karriere-Ende „keine Frage von jung oder alt, sondern eine Frage der Leistungsfähigkeit“.

Nur 826 Ausbildungsplätze

Um fast die Hälfte ist die Zahl der Ausbildungsplätze bei BAYER in den letzten 16 Jahren zurückgegangen. Gab es 1990 in den Werken der BAYER AG noch 1.600 Lehrstellen, so strich sie der Konzern bis zum Herbst 2006 auf 826 zusammen. Wieder einmal liegt der Multi damit unter der durchschnittlichen Lehrstellen-Quote der bundesdeutschen Wirtschaft von sieben Prozent der Belegschaft.

Schulte aus dem Aufsichtsrat

Der ehemalige DGB-Vorsitzende Dieter Schulte ist aus dem BAYER-Aufsichtsrat ausgeschieden. Für ihn rückte mit Reiner Hoffmann der stellvertretende Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes nach.

KONZERN & VERGANGENHEIT

Husseins Giftgas-Attacken

Auch der irakische Diktator Saddam Hussein schwörte auf BAYER-Produkte. Bei seinen Attacken auf kurdische Dörfer zwischen 1987 und 1988, denen 50.000 bis 100.000 Menschen zum Opfer fielen, kam das vom BAYER-Forscher Fritz Haber während des Ersten Weltkrieges entwickelte Senfgas zum Einsatz.

POLITIK & EINFLUSS

BAYER macht Umweltpolitik

Der Satz „BAYER macht Umweltpolitik“ ist manchmal auch ganz wörtlich zu verstehen. Der Leverkusener Multi hat nämlich einen seiner Mitarbeiter im Umweltministerium sitzen, der zudem noch zur Hälfte aus Steuermitteln bezahlt wird. Ca. 100 solcher EmissärInnen von Verbänden und Unternehmen haben den PolitikerInnen in den letzten vier Jahren ein wenig beim Regieren unter die Arme gegriffen. Aber größeren Einfluss hatten sie nach Meinung der Bundesregierung natürlich nicht. „Eine politische Einflussnahme auf Entscheidungen der obersten Bundesbehörden wird durch die Einbindung der externen Mitarbeiter und MitarbeiterInnen in die hierarchischen Strukturen und der damit verbundenen Kontrollmechanismen ausgeschlossen“, antwortete die Große Koalition auf eine Anfrage der FDP.

Grüne bei BAYER

„Erstmals seit Bestehen der grünen Kreistagsfraktion haben wir uns mit Vertretern aus der Leitungsebene von BAYER Dormagen getroffen“ - was der Grünen-Fraktionsvorsitzende Erhard Demmer da stolz vermeldet, stellt nicht gerade eine Sternstunde in der Geschichte der Partei dar. Die PolitikerInnen ließen sich nämlich nur unverbindlich zu den Themen „Entwicklung der Arbeitsplätze in Zeiten der Globalisierung“, „Sicherheitskonzept“ und „Störfallmanagement“ informieren.

Spenden und Ernten

Jahr für Jahr erlassen die USA Unternehmen mit Stammsitz im Ausland Zollzahlungen für eingeführte Rohstoffe in Millionenhöhe. Der Leverkusener Multi und seine Chemie-Abspaltung LANXESS profitieren von mehr als 70 solcher Ausnahmeregelungen, die ihnen jährlich eine Ersparnis von 17,5 Millionen Dollar bringen - und weitere Anträge sind schon auf dem Weg. Ganz umsonst gibt es das Geld aber nicht. So investierte BAYER nach Berechnungen des „Center for Responsive Politics“ allein 2005 3,2 Millionen Dollar in Lobby-Aktivitäten zur Zollfreiheit und zu anderen aussichtsreichen Projekten. Weil US-amerikanische Firmen verstärkt gegen die ausländischen Unternehmen zugestandenen Wettbewerbsvorteile protestieren, gerät die großzügige Zollpolitik der US-Regierung nun zunehmend in die Kritik.

Große Entrup leitet CDU-Umweltausschuss

Der BAYER-Manager Wolfgang Große Entrup, der beim Leverkusener Multi dem Bereich „Umwelt und Politik“ vorsteht, hat beim CDU-Wirtschaftsrat die Leitung des Bereichs „Umweltpolitik“ übernommen. Er ist der ideale Verbindungsmann für die Konzerne, denn vor seiner Tätigkeit bei BAYER und BASF hatte Große Entrup als persönlicher Referent eines parlamentarischen Geschäftsführers im Bundestag gearbeitet. So lässt die Agenda des Wirtschaftsratsausschusses denn auch Böses ahnen. Das Gremium will unter anderem „Innovationsblockaden bei der grünen Gentechnik abbauen“, beim Umwelthaftungsgesetz die „Haftungsrisiken für Unternehmen minimieren“ und die angebliche Vorreiterrolle der Bundesrepublik in Sachen „Umweltpolitik“ zu einer bloßen „Vordenker“-Rolle zurückstufen.

Druck auf China

BAYER & Co. haben die Bundesregierung in die Pflicht genommen, bessere Bedingungen für ihre Kapitalrendite in China zu schaffen. Wirtschaftsminister Glos tat wie geheißen und veröffentlichte nach Informationen von german-foreign-policy.com „Thesen zu den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen“. Ihnen zufolge will die Große Koalition den asiatischen Staat drängen, seine „Verpflichtung zur Öffnung des heimischen Marktes ernst zu nehmen“, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zurückzufahren und künftig ausländische Investoren wie inländische zu behandeln.

Ökosteuer adé

Für BAYER und andere Energie-Großverbraucher hält die Ökosteuer großzügige Ausnahmeregelungen parat (Ticker 3/06). Nach dem jüngsten Subventionsbericht der Bundesregierung beträgt ihr Geldwert jährlich 5,4 Milliarden Euro. Aber der Großen Koalition reicht das noch nicht. Sie will bei der Ökosteuer so lange nachbessern, bis nichts mehr von ihr übrig bleibt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Reinhard Schulz spricht das ganz offen aus. „Deswegen werden wir die Höhe der Energiesteuern für das Produzierende Gewerbe wieder auf den Stand von 1998 - also vor Einführung der Ökosteuer - zurückführen“, so der Politiker. Als Mittel dazu dient das „Biokraftstoff-Quotengesetz“, das BAYER & Co. nicht nur Abschläge auf die Ökosteuertarife, sondern auch auf andere Energiesteuern einräumt.

Fusion von BDI und DIHK

BAYER & Co. wollen ihre Interessen gegenüber der Politik künftig noch wirkungsvoller vertreten und prüfen eine Zusammenlegung der Unternehmensvereinigungen „Bundesverband der Deutschen Industrie“ (BDI) und „Deutsche Industrie- und Handelskammer“ (DIHK). „Aufbauend auf der bereits seit Jahren bestehenden Zusammenarbeit sollen beispielsweise in den Bereichen Umwelt, Energie und Außenwirtschaft stärker Synergieeffekte genutzt und somit die Schlagkraft erhöht werden“, heißt es in einer Presseerklärung des DIHK.

BAYER & Co. als Gesundheitsreformer

Über die Gesundheitsreform haben BAYER & Co. sich so ihre eigenen Gedanken gemacht. Im September 2006 stellte Arbeitgeber-Präsident Dieter Hundt ein „Zehn-Punkte-Korrekturprogramm“ vor, das es in sich hatte. Die Industrie wollte darin unter anderem die Bezugsdauer des Krankengeldes von 78 auf 52 Wochen herabsetzen, die Belastungsobergrenze für den Erwerb von Arzneien von zwei auf drei Prozent des Bruttoeinkommens erhöhen und die Praxisgebühr bei jedem MedizinerInnen-Besuch und nicht mehr nur einmal im Quartal erheben.

Wenning kritisiert Gesundheitsreform

Unter Marktpreis auf dem Arzneimittel-Sektor versteht BAYER-Chef Werner Wenning den Preis, den das Unternehmen festlegt - alles andere ist für ihn Sozialismus. Darum kritisierte er auch die Absicht der Bundesregierung, künftig den Krankenkassen Medikamente nur bis zu einer bestimmten Höchstgrenze erstatten zu lassen. „Wir laufen Gefahr, dass damit die Marktpreismechanismen im Gesundheitswesen völlig außer Kraft gesetzt werden“, warnte der Große Vorsitzende (siehe auch DRUGS & PILLS). Die im letzten Jahr um zehn Prozent gestiegenen Pillenpreise zu kritisieren, findet der schom im „Ansatz“ falsch. „Alle schauen immer nur auf die Kosten und nicht darauf, dass die Pharmabranche einen volkswirtschaftlich sinnvollen Beitrag leistet, im Sinne der Volksgesundheit“, so Wenning. Auf Protestaktionen, wie die MedizinerInnen sie durchgeführt haben, will der Vorstandsvorsitzende dennoch verzichten. „Aber wir gehen nicht auf die Straße, sondern sind in ständigem Dialog mit den politisch Verantwortlichen“, sagte er in einem Interview mit dem zur Abwechslung einmal erstaunlich kritischen manager-magazin.

BAYER & Co. wollen für Pillen werben

Obwohl die EU im Jahr 2002 eine Aufhebung des Werbeverbots für Arzneimittel ablehnte, legen sich BAYER & Co. weiter unverdrossen für die Lizenz zu „PatientInnen-Informationen“ ins Zeug. FürsprecherInnen finden sie bei der konservativen und bei der liberalen Fraktion im Straßburger Parlament. Aus augenfälligen Gründen unterstützen auch bundesdeutsche Zeitungsverlage das Begehr. Ob die Konzerne aber wirklich bald für ihre Produkte die Werbetrommel rühren dürfen, ist noch nicht entschieden.

Die Schneider AG

Immer noch ist Manfred Schneider der mächtigste Mann der Deutschland AG. Der ehemalige Chef des Leverkusener Multis steht den Aufsichtsräten von BAYER und LINDE vor und hat Mandate bei DAIMLERCHRYSLER, METRO, RWE, TUI und der ALLIANZ. Zudem leitet er vier wichtige Gremien wie etwa den ALLIANZ-Prüfungsausschuss und hat Sitze in sieben weiteren.

Insulin für China

Das indische Pharma-Unternehmen BIOCON will sein Insulin-Präparat INSUGEN ab 2008 gemeinsam mit BAYER in China vermarkten. Bei der Arznei handelt es sich um einen gentechnischen Nachbau von Humaninsulin, ein „rekombinantes Humaninsulin-Analogon“. Nach einer Einschätzung des „Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ weisen solche Mittel gegenüber herkömmlichem Insulin keinen Behandlungsvorteil auf, weshalb es den Krankenkassen empfahl, die hohen Kosten für das Gentech-Produkt nicht länger zu übernehmen.

PROPAGANDA & MEDIEN

BAYER sponsort transgen

Die von der VERBRAUCHER-INITIATIVE gestartete website transgen will nach eigenem Bekunden für Transparenz in puncto „Gentechnik bei Lebensmitteln“ sorgen. Mit Transparenz in eigener Sache hält sich die VERBRAUCHER-INITIATIVE allerdings zurück. Sie verschweigt nämlich, dass BAYER und andere Agromultis die transgen-Seite sponsorn.

BAYER-Kreuz in Shanghai

Der Leverkusener Multi entdeckt das BAYER-Kreuz zunehmend als Werbeträger. Nachdem es sich nun schon eine Weile auf dem Dach eines Berliner Hochhauses dreht, exportierte der Konzern es jetzt auch nach China auf das Dach des SHANGHAI-MANSON-HOTELS. Zudem installierte der Pharmariese auf dem Renommierbau der Stadt, dem CITYGROUP-Tower, eine Leuchtwerbung.

„HerzProtect“ protegiert ASPIRIN

BAYER hat eine Aufklärungsaktion zum Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko gestartet, die jedoch vor allem über eines aufklärt: die angeblich segensreiche Wirkung von ASPIRIN zur Vorbeugung von Herz/Kreislaufkrankheiten. Dabei gelang es dem Konzern überdies, die Deutsche Sporthochschule, eine medizinische Fachzeitschrift und die immer wieder gern mit Pharma-Multis kooperierende „World Heart Federation“ vor seinen Karren zu spannen.

UmweltbotschafterInnen bei BAYER

Im Rahmen der Kooperation mit dem Umweltprogramm der UN, die ein zentrales Element innerhalb der Greenwashing-Aktivitäten des Konzerns darstellt, lud der Multi „48 junge Umweltbotschafter aus 16 Ländern und vier Kontinenten“ nach Leverkusen ein. Nach den Vorstellungen des Unternehmens sollen die EmissärInnen anschließend daheim von BAYERs vorbildlichem umweltgerechten Tun künden. Bei dem gerade virulenten Genreis-Skandal dürfte das von den BotschaftlerInnen einiges diplomatisches Geschick verlangen.

Chemie für Anfänger

Am 1. September 2006 veranstaltete BAYER eine Wissenschaftsnacht, in der das Unternehmen Eltern und ihren Kindern die Chemie schmackhaft machen wollte. Von Fragen wie „Hat Luft ein Gewicht?“ oder „Hat Wasser eine Klebkraft?“ arbeiteten die Konzern-PropagandistInnen sich schon bald zu heikleren Themen wie etwa „Was hat Pflanzenschutz mit Ernährung zu tun?“ vor, um Gegenaufklärung zu betreiben.

BAYERs Geschlechterpolitik preiswürdig?

Der „Total-E-Quality“-Verband hat den Leverkusener Multi für sein Bemühen um die Chancengleichheit von Mann und Frau mit einem Prädikat ausgezeichnet. Bis in die Führungsetage hat es diese Chancengleichheit beim Leverkusener Multi aber bislang noch nicht geschafft. Der 5-köpfige Vorstand ist ein reiner Männerclub, und im Aufsichtsrat sitzt eine Frau allein unter 24 Männern. Zudem gestattet BAYER Männern nicht, Elternzeit zu beantragen (siehe Ticker 2/06).

VFA trifft PatientInnen-Verbände

In der Bundesrepublik dürfen BAYER & Co. keine direkte Werbung für verschreibungspflichtige Arzneien machen. Doch die Pharma-Multis finden dennoch Wege, ihre Produkte anzupreisen. So machen sie sich zum Beispiel an Selbsthilfegruppen heran. Einer solchen Kontaktpflege diente auch das Roundtable-Gespräch, zu dem der von BAYER gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ (VFA) am 15. September verschiedene Verbände geladen hatte.

Sozial-Kampagne in China

BAYER versucht sich in China das Image eines sozial verantwortlich handelnden Unternehmens zu geben. Bei einer in Beijing stattfindenden Konferenz zum Thema „Soziale Verantwortung von Unternehmen und Innovation“ gab der Multi die Samariter-Rolle und fand dafür auch Anknüpfungspunkte vor Ort. „Das Konzept einer harmonischen Gesellschaft ist das chinesische Pendant zum Konzept der Sozialen Verantwortung von Unternehmen“, schmiss sich der in dem asiatischen Land für die Unternehmenskommunikation zuständige William Valentino an die PolitikerInnen heran und zählte danach einmal mehr BAYERs aus der Portokasse bezahlte Prestige-Projekte auf.

Wieder ein UNEP-Malwettbewerb

Dieses Mal will sich BAYER mit dem Thema „Klimawandel“ grün waschen. Das Waschmittel dazu liefert einmal mehr die UNEP als Umweltorganisation der UN. Mit dieser veranstaltet der Leverkusener Multi nämlich einen Malwettbewerb für Kinder, bei dem die Kleinen ihre Visionen zu den besorgniserregenden Kohlendioxid-Emissionen darstellen und so auch ein Bild von dem grünen Gewissen BAYERs malen sollen, das dasjenige vom Umweltsünder mit 3,9 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr überpinselt.

TIERE & ARZNEIEN

Tödliches Flohhalsband

BAYERs Flohhalsbänder haben es in sich. Sie enthalten Pestizidwirkstoffe und sind entsprechend giftig. In Kanada starb jetzt eine Katze an einer Überdosis Chemie. Die Halterin wandte sich an den Leverkusener Multi, aber der Konzern war sich keiner Schuld bewusst. „BAYER ist so arrogant und bösartig, dass ich mich damit nicht abspeisen lasse. Ich werde BAYER endlos weiter anrufen und schreiben“, ließ die erboste Tierhalterin die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN wissen.

DRUGS & PILLS

Kein NEXAVAR bei Hautkrebs

BAYERs NEXAVAR erweist sich nicht als Tausendsassa in der Behandlung von Krebs. Nachdem der Leverkusener Multi schon Tests zur Bauchspeicheldrüsenkrebs-Therapie abbrechen musste, kam in der dritten und entscheidenden Phase der Klinischen Erprobung für NEXAVAR nun auch das Aus bei der Indikation „Hautkrebs“. Es gelang dem Präparat nicht, die Überlebenszeit der PatientInnen zu verlängern.

Zulassungen: schneller = gefährlicher

BAYER & Co. dringen unentwegt auf schnellere Arznei-Zulassungsverfahren. Nach einer kanadischen Studie birgt ein beschleunigtes Genehmigungsprozedere jedoch viele Gefahren. Die WissenschaftlerInnen verglichen die Zahl der Medikamenten-Rückrufe im Schnellzulassungsland USA mit derjenigen in Kanada und stellten einen nicht unbeträchtlichen Unterschied fest: Während die US-Behörden 3,6 Prozent der geprüften Pharmazeutika wieder vom Markt nehmen mussten, lag die Fehlerquote der kanadischen Pillen-Aufsicht lediglich bei zwei Prozent.

Zulassungen mit beschränkter Haftung

BAYER hat der US-Gesundheitsbehörde FDA bei einer Sicherheitsüberprüfung von TRASYLOL besorgniserregende Daten verschwiegen (siehe AKTION & KRITIK). Aber nicht nur der Leverkusener Multi weiß mehr über seine Pillen als den ArzneiwächterInnen lieb sein kann. „Es kommt immer wieder vor, dass Firmen sagen, dass sie ganz andere Daten haben, sie aber nicht herausrücken“, sagt Peter Sawicki vom „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“. Darum mag FDA-Mitarbeiter Wiliam Hiatt auf Pillen-Genehmigungen auch nicht die volle Garantie geben. „Das komplette Sicherheitsprofil eines Medikamentes kennt man zum Zeitpunkt der Zulassung selten“, räumt er ein.

Kritik an Bill Gates

Mit ihrem jährlichen Etat von 3 Milliarden Dollar ist die Bill-Gates-Stiftung zu einem wichtigen Akteur der Weltgesundheitspolitik geworden. Auch BAYER profitiert von dem spendablen - und Steuer sparenden - Unternehmer. Der Leverkusener Multi erhält Geld für die Erforschung neuer Behandlungsmethoden von Tuberkulose. Die kanadische Gesundheitswissenschaftlerin Anne-Emanuelle Birn hat jetzt Kritik an dem Einfluss des „Wohltäters“ geübt. Seine Organisation fälle einsame, sich öffentlicher Kontrolle entziehende Entscheidungen. Zudem bevorzuge Gates als Technikfreak technische Lösungen und schenke den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den armen Ländern zu wenig Beachtung, so die Professorin. „Die Geschichte zeigt, dass nachhaltiger Fortschritt für die Gesundheit stattfand, wenn technologische Lösungen mit einer Neuverteilung der politischen Macht einhergingen“, schreibt die Wissenschaftlerin in einem Aufsatz, den über 30 US-Zeitungen nicht abdrucken mochten.

VFA gegen IQWiG

Das „Kölner Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) hat erstmals Ernst gemacht. Es führte eine Kosten/Nutzen-Analyse bei verschiedenen Insulinen durch. Dabei schnitten die teuren, gentechnisch hergestellten Präparate schlecht ab, woraufhin die Krankenkassen diese von der Liste der erstattungspflichtigen Arzneien strichen. Bei der Faz klingelten die Alarmglocken, denn das Institut will sich demnächst auch Asthma-, Demenz- und Bluthochdruckmedikamente vornehmen. „Für die deutsche Pharmabranche hat die wichtigste politische Auseinandersetzung der vergangenen Jahre begonnen“, schrieb die Zeitung. Die Stellungnahme des von BAYER gegründeten „Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller“ (VFA) ließ deshalb nicht lange auf sich warten. Der Lobbyclub kritisierte vielsagend die Vorgehensweise des IQWiG, das sich allein auf die Daten aus den klinischen Studien der Hersteller stützte, „aber nicht auf das viel breitere Gebiet der Nutzenbewertung“, bei der auch Versorgungsalltag eine Rolle spiele. Auf eine minimale Erleichterung des Versorgungsalltags, beispielsweise durch eine Umstellung auf eine einmalige statt dreimalige Pillen-Einnahme pro Tag, kaprizieren sich BAYER & Co. nämlich zunehmend, weil sie dafür wieder den Maximalprofite versprechenden Patentschutz beantragen können.

Glasnost bei Pillenpreisen?

BAYER & Co. beziffern die Kosten für die Entwicklung eines neuen Medikaments auf durchschnittlich 800 Millionen Euro. Auf dieser Basis - an deren Redlichkeit viele ExpertInnen Zweifel hegen (siehe unten) - legen die Hersteller auch die Preise fest. Grenzen waren ihnen dabei bislang nicht gesetzt. Dies dürfte sich jetzt ändern. Die Große Koalition will Erstattungshöchstgrenzen für neue, patentgeschützte Medikamente erlassen. Bei der Preisfindung richtet sie sich nach der Kosten/Nutzen-Analyse und den Forschungsaufwändungen. Dafür verlangt sie Einblick in die Kalkulationen der Pharma-Riesen. Dabei machten die GesundheitspolitikerInnen schon deutlich, künftig nicht mehr alle in Rechnung gestellten finanziellen Belastungen zu akzeptieren. „Warum sollen die bundesdeutschen BeitragszahlerInnen für die Entwicklungskosten einer weltweit vertriebenen Arznei aufkommen?“, fragen sie sich und kündigten an, künftig nicht mehr alles, sondern nur noch „denjenigen Betrag, der dem Versorgungsanteil in Deutschland entspricht“ zu bezahlen. Der von BAYER gegründete „Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller“ sieht deshalb schon die kapitalistische Pharma-Welt untergehen. „Staatlich sanktionierte Preisdiktate sind der Anfang, Staatsmedizin das Ende der Entwicklung“, so die VFA-Geschäftsführerin und ehemalige BAYER-Angestellte Cornelia Yzer.

Wenig Forschung, viel Marketing

BAYER rechtfertig die hohen Gewinne im Pharmabereich regelmäßig mit dem hohen Forschungsaufwand. Nach Informationen des manager-magazins gehen beim Leverkusener Multi aber nur 15 Prozent der Kosten im Arzneimittelbereich für die Forschung drauf, während das Marketing 35 Prozent des Budgets verschlingt. Der Konzern kommt selbstverständlich auf andere Zahlen, weil er z. B. die „wissenschaftliche Information“, sprich: den Kontakt zu den MedizinerInnen, dem Forschungssektor zuschlägt, statt sie unter „Marketing und Vertrieb“ zu subsummieren.

Trennung von ORGANON

BAYER und das US-amerikanische Pharma-Unternehmen ORGANON haben ihre Kooperation bei der Entwicklung einer „Pille für den Mann“ nach Abschluss der Phase II der klinischen Tests eingestellt. Das jährlich zu erneuernde Implantat, das zudem alle drei Monate eine frische Wirkstoff-Injektion benötigte, hatte nach Ansicht der beiden Konzerne zu wenig Chancen auf dem Markt.

BAYER & Co. treiben die Kosten

Der Pharmakologe Dr. Ulrich Schwabe macht die Pharma-Industrie für 90 Prozent der im Jahr 2005 gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen verantwortlich. Vor allem die teuren Schein-Innovationen ohne pharmazeutischen Neuwert, die BAYER-Chef Werner Wenning scheinheilig „Schrittinnovationen“ nennt, belasteten die Budgets der Krankenkassen stark.

Neues Krebsmedikament

BAYER entwickelt gemeinsam mit ASTRA ZENECA ein neues Brustkrebs-Präparat. Der schwedisch-britische Konzern übernimmt die klinische Entwicklung, der Leverkusener Multi alles weitere.

Kein KINZAL während der Schwangerschaft

Die Hochdruckliga warnt schwangere Frauen aufgrund neuerer Studien vor der Einnahme von Bluthochdruck-Medikamenten aus der Gruppe der ACE-Hemmer und der Angiotensin-Antagonisten, zu denen BAYERs KINZAL gehört, weil die Präparate bereits die frühe Entwicklungsphase des Embryos stören.

BETAFERON vorn

Nach der Übernahme von SCHERING ist die Multiple-Sklerose-Arznei BETAFERON mit einem Umsatz von 867 Millionen Euro BAYERs lukrativstes Medikament. Es folgt das Bluterpräparat KOGENATE (663 Mio.) vor der Pille YASMIN (586 Mio.) und dem Antibiotikum AVALOX/AVELOX (364 Mio.).

GENE & KLONE

LL601 ist überall

Wenn es noch eines Beweises für die Unbeherrschbarkeit der Gentechnologie bedurfte, dann hat ihn der Leverkusener Multi jüngst erbracht: In 33 von 162 Lebensmittelproben aus deutschen Supermärkten fanden sich Spuren von seinem nicht zum Verzehr zugelassenen Genreis LL601, was den bislang größten Gentechnik-Skandal in der Bundesrepublik auslöste (siehe auch SWB 4/06). Auch BAYERs andere Gentech-Sorte, LL62, wiesen WissenschaftlerInnen in Handelsreis nach.

EU-Ministerrat gegen BAYER-Raps

Der EU-Agrarrat hat BAYER keine Einfuhrerlaubnis für die gentechnisch manipulierten Rapssorten Ms8, Rf3 und Ms8xRf3 erteilt und damit Verbraucherschutzminister Horst Seehofer und andere Gentech-Freunde überstimmt. Da die GenskeptikerInnen aber weniger als zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinigen konnten, obliegt nun der als gentechnik-freundlich bekannten EU-Kommission die Entscheidung. Obwohl der Raps nicht auf die Äcker kommen soll, sondern nach BAYER-Angaben zur Herstellung von Öl vorgesehen ist, warnen KritikerInnen vor möglichen Auskreuzungen mit konventionell angebauten Sorten. Nach Ansicht des grünen EU-Abgeordneten Friedrich Wilhelm zu Baringdorf könnten die Rapssamen etwa beim Verladen in die freie Wildbahn gelangen und dort aufkeimen.

WASSER, BODEN & LUFT

Neue Untersuchungen zur Dhünnaue

Aus Kostengründen entschieden die Stadt Leverkusen und BAYER, die ehemalige Giftmülldeponie Dhünnaue nicht zu sanieren, sondern die 126.000 Tonnen Schadstoffe lediglich mit einer dicken Sperrwand zu umgeben. Nach oben hin dichten mehrere Schichten aus Ton, Erde und Kunststoff das Chemiegrab ab. Aber nach unten hin ist alles offen. So ist die Deponie buchstäblich ein Fass ohne Boden. 750 Kubikmeter Wasser muss BAYER deshalb stündlich abpumpen und im Klärwerk reinigen, was jährlich einige Millionen kostet. Auch die nötigen Kontrollmaßnahmen verschlingen viel Geld. Da es in der alten Deponie noch arbeitet und sich z. B. bei den Abbauprozessen der Chemikalien neue giftige Gase bilden, hat die Stadt Leverkusen im Sommer 2006 zwei Gutachten zur Boden- und Wasserqualität in Auftrag gegeben.

EU verbessert Bodenschutz

EU-weit sind ca. vier Millionen Grundstücke durch Chemikalien, Schwermetalle oder Dioxin verunreinigt. Die Kosten für die Sanierung dieser Böden beziffert die Brüsseler Kommission auf 38 Milliarden Euro. Darum verstärkt die Europäische Union ihre Anstrengungen zum Bodenschutz. Nach einem neuen Richtlinien-Entwurf müssen BAYER & Co. beim Verkauf von Firmen-Arealen künftig Expertisen über die im Erdreich schlummernden Schadstoffe vorlegen. Darüber hinaus fordert die Regelung die Mitgliedsstaaten auf, ein für Privatpersonen und Unternehmen einsehbares Belastungskataster anzulegen.

3,9 Millionen Tonnen CO2 + x

3,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid stößt BAYER nach eigenen Angaben jährlich aus. Dabei zählt der Konzern allerdings nur das CO2, das bei der hauseigenen Energieproduktion anfällt, was die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN seit längerem kritisiert. Für den Chemiepark Krefeld liegen jetzt konkrete Angaben zum Verhältnis von selbstproduziertem Strom und Zulieferungen vor. 40 Prozent der Energie ist hausgemacht, 60 Prozent kommt von anderen Anbietern. Auf die anderen Standorte hochgerechnet, dürfte die dem Konzern tatsächlich in Rechnung zu stellende CO2-Menge also mehr als das Doppelte von 3,9 Millionen Tonnen betragen.

Waldsterben durch Stickstoffe

4.500 Tonnen Stickoxid blasen die BAYER-Werke jährlich in die Luft. Aber die Erde hat sie bald wieder. Niederschläge drücken die Stoffe nieder, und am Boden entfalten sie eine verheerende Wirkung. Sie überdüngen und übersäuern das Erdreich und sorgen so für eine Auswaschung wichtiger Spurenelemente und für eine Freisetzung von Giftstoffen. In diesem Milieu können Bäume dann nicht mehr gut gedeihen, weshalb ihnen Frost, Dürre oder schnelle Klimaveränderungen mehr zusetzen. Die Umweltschutzorganisation ROBIN WOOD sieht in den Stickstoff-Emissionen deshalb neben den Kohlendioxid- und Schwefeldioxid-Ausstößen die wichtigste Ursache für das Waldsterben.

GIFTIG, ÄTZEND & EXPLOSIV

Bisphenol-A-Verbot

Die Chemikalie Bisphenol A wirkt hormon-ähnlich und stört deshalb den Hormon-Haushalt des Körpers. So hemmt es z. B. das im Wachstumsprozess des Gehirns eine wichtige Rolle spielende Östrogen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) und andere Gruppen fordern deshalb seit Jahren ein Verbot der gefährlichen Substanz. In den USA hat die Kampagne jetzt einen Teilerfolg errungen. Die Stadt San Francisco hat es untersagt, Kinderspielzeug, das Bisphenol A oder Weichmacher wie Phthalate enthält, in den Handel zu bringen. Da die Kommune in Sachen „Umweltpolitik“ oft eine Vorreiterrolle spielte, hoffen die AktivistInnen, dass sich der Staat Kalifornien und im Anschluss vielleicht auch die gesamte USA dem Bisphenol-Bann anschließen werden.

Chemie macht Kinder krank

In den Körpern von Kindern finden sich immer mehr gefährliche Chemikalien. Zu diesem Ergebnis kommt die vom BUND FÜR UMWELT- UND NATURSCHUTZ (BUND) in Auftrag gegebene Studie „Gesundheitsschäden durch eine verfehlte Chemikalienpolitik“. Die ForscherInnen stießen bei ihren Untersuchungen auf Bisphenol A, Weichmacher, Flammschutzmittel und andere auch in BAYER-Produkten enthaltene Substanzen. „Die Liste der in Kinderkörpern vorhandenen Chemikalien liest sich wie eine Anleitung zur Blutvergiftung. Dies bleibt nicht ohne Folgen: Immer mehr Kinder leiden unter Geburtsdefekten, Allergien, Hormonstörungen, Leukämien und Verhaltensauffälligkeiten“, so die BUND-Chemieexpertin Patricia Cameron. Der Umweltverband nimmt die beunruhigenden Ergebnisse zum Anlass, die PolitikerInnen zu Änderungen beim EU-Chemikaliengesetz REACH aufzufordern. In seiner jetzigen, weitestgehend von BAYER & Co. bestimmten Form ist es dem BUND zufolge nicht geeignet, Minderjährige ausreichend vor gefährlichen Stoffen zu schützen.

PESTIZIDE & HAUSHALTSGIFTE

Verbotene Pestizide im Handel

Legal - illegal - scheißegal! - in der Bundesrepublik längst verbotene Pestizide gehen immer noch in Massen über die Ladentheke. Diesen Skandal deckte GREENPEACE Ende November 2006 auf. Die Organisation unternahm einen kleinen Einkaufsbummel und machte so manches Giftschnäppchen. Auch verbotene Früchte made by BAYER fehlten nicht. So erstanden GREENPEACE-EinkäuferInnen bei DealerInnen in Frankreich und Deutschland unter anderem das europaweit nicht mehr zugelassene PARATHION mit dem Wirkstoff E 605 und die Agrochemikalie METASYSTOX R.

Immer mehr Glyphosat-Resistenzen

Resistenzen gegen den Antiunkraut-Wirkstoff Glyphosate, der auch in BAYER-Produkten wie GLYPHOS und USTINEX G steckt, breiten sich immer weiter aus. Mexikanische WissenschaftlerInnen haben mit dem „Tall Waterhemp“ bereits die neunte Pflanzenart ausgemacht, der das Gift nichts mehr anhaben kann. Da die Unkräuter diese Immunität per Pollenflug weitergeben, dürften bald noch weitere Kandidaten dazukommen.

Ghana: Pestizide in Lebensmitteln

WissenschaftlerInnen untersuchten Obst und Gemüse in Ghana auf Pestizidrückstände und stellten massive Verunreinigungen fest. Unter anderem wiesen die Nahrungsmittel Spuren des Ackergiftes Endosulfan, enthalten in den BAYER-Produkten MALIX, PHASER und THIODAN, und Chlorpyrifos, dem Wirkstoff der Insektenmittel BLATTANEX, PROFICID und RIDDER, nach. Chlorpyrifos fand sich in 78 Prozent aller Proben und überschritt dabei immer den zulässigen Grenzwert von 0,05 mg/kg, Endosulfan war in 36 Prozent der Lebensmittel-Samples enthalten.

Chlorpyrifos schädigt Fötus

Das Pestizid Chlorpyrifos, unter anderem Wirkstoff der BAYER-Insektizide BLATTANEX, PROFICID und RIDDER, kann das Wachsen des Fötus im Mutterleib beeinträchtigen, was zu einem geringen Geburtsgewicht und zu erhöhten Krankheitsrisiken wie etwa Bluthochdruck führt. Das ergaben Studien von FP Perera et al. sowie von GS Berkowitz et al., beide in der Fachzeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlicht.

Chlorpyrifos übersteigt Grenzwerte

Nach Messungen des PESTICIDE ACTION NETWORK NORTH AMERICA (PANNA) übersteigt die Konzentration des Pestizid-Wirkstoffes Chlorpyrifos in der Luft oftmals die festgelegten Höchstgrenzen massiv. Im Jahr 2004 verletzten 11 Prozent der Proben des auch in BAYER-Produkten enthaltenen Ackergiftes den noch zulässigen Wert; eine übertraf die Grenze des Erlaubten sogar um das 8fache! 2005 bot sich ein noch besorgniserregenderes Bild: 23 Prozent der Samples lagen über dem Unbedenklichkeitslimit.

BAYER-Gifte in Costa Rica

BAYER-Pestizide gefährden Mensch, Tier und Umwelt in Costa Rica stark. Nach einer Untersuchung von Humbert S. Margni et al. gehören der Ackergift-Wirkstoff Mancozeb, das am jährlichen Pestizid-Verbrauch des Landes einen Anteil von 30 Prozent hat, und Ethoprophos, enthalten in den Insektiziden MOCAP und SANIMUL, zu den fünf Agrochemikalien, die für drei Viertel aller Wasserverunreinigungen in dem Land verantwortlich sind.

Aus für Lindan

Seit BAYER im Jahr 2004 die US-Firma GUSTAFSON erwarb, befindet sich der unter anderem durch den Holzgifte-Skandal mit seinen unzähligen Opfern berühmt-berüchtige Pestizid-Wirkstoff Lindan wieder im Sortiment des Konzerns. Nur noch in den USA durften die Agromultis die Agrochemikalie bislang noch vertreiben. Jetzt haben die zuständigen Behörden diese auch dort aus dem Verkehr gezogen. Die Umweltbehörde EPA gab im August 2006 bekannt, mit Lindan „eines der giftigsten, am schwersten abbaubarsten, am gravierensten im menschlichen Gewebe sich anreichernden Pestizide, das je eine Zulassung erhalten hat“ verboten zu haben.

Glufosinat am Pranger

Die EU führt zur Zeit unter der Ägide Schwedens eine Sicherheitsüberprüfung von 52 Pestiziden durch. Dabei fiel die BAYER-Substanz Glufosinat, Wirkstoff der Agrochemikalien BASTA und LIBERTYLINK und mittlerweile durch den Genreis-GAU berühmt-berüchtigt, durch. Die schwedischen ExpertInnen empfahlen, das Ackergift wegen seiner Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt aus dem Verkehr zu ziehen. Den BAYER-LobbystInnen in Brüssel dürften sie damit eine Menge Arbeit beschert haben.

PLASTE & ELASTE

Unternehmensberater leitet Kunststoffsparte

UnternehmensberaterInnen wissen zumeist nur einen Rat: Mehr Profit durch weniger Beschäftigte. Deshalb verheißt es nichts Gutes, wenn der Leverkusener Multi den ehemaligen Unternehmensberater Patrick Thomas zum neuen Leiter seiner Kunststoffsparte macht.

STANDORTE & PRODUKTE

Mehr Forschung in Shanghai

Der Leverkusener Multi hat in Shanghai den Erweiterungsbau seines Kunststoff-Forschungslaboratoriums in Betrieb genommen und demonstriert damit, dass für ihn auch die Zukunft der Wissensgesellschaft im Fernen Osten liegt.

Visionen für Leverkusen?

45. 000 Menschen arbeiteten einst in den Leverkusener BAYER-Anlagen. Heute sind es nur noch 14.000; dazu kommen noch 5.000 bei der Chemie-Abspaltung LANXESS Beschäftigte. Der Schrumpfungsprozess hat auf dem Werksgelände ziemliche Lücken entstehen lassen, die auch die Anwerbung von Fremdfirmen im Rahmen des Chemiepark-Konzeptes nicht hat füllen können, nicht zuletzt weil die Grundstruktur des Areals dem Transformationsprozess einige Steine in den Weg stellt. Jetzt hat der Konzern zu einer preiswerten Lösung der Probleme gefunden, die ihm überdies die Planungshoheit gewährt. Er hat seine Beziehungen zur BDI-Unterabteilung „Kulturkreis der deutschen Wirtschaft“ spielen lassen und einen mit 10.000 Euro dotierten Architekturpreis für das Projekt „Leverkusen: vom BAYER-Werk zum Chemiepark“ ausgeschrieben.

IMPERIUM & WELTMARKT

HC STARCK an Investoren verkauft

Der Leverkusener Chemiemulti hat seine Tochtergesellschaften HC STARCK und WOLFF CELLULOSICS an die Finanzinvestoren ADVENT und CARLYLE verkauft, um mit dem Erlös von 1,2 Milliarden Euro ein Teil der im Zuge der SCHERING-Übernahme angefallenen Schulden abtragen zu können. Die neuen Besitzer haben angekündigt, den HC-Umsatz jährlich jeweils um sieben bis acht Prozent steigern und das Unternehmen binnen drei bis fünf Jahren an die Börse bringen zu wollen. Für diese ehrgeizigen Pläne dürfte die Belegschaft bluten müssen - Arbeitsplatzvernichtungen sind abzusehen!

BAYER Europas Nr. 6

Der Leverkusener Multi nimmt in der Rangliste der größten Chemie-Unternehmen Europas den sechsten Platz ein.

Teure Fusion

Ob der Rat gut war, den BAYER im Zuge der Übernahme des SCHERING-Konzerns eingeholt hat, erscheint zweifelhaft, teuer war er jedoch allemal. Die Investmentbanken MORGAN STANLEY und DRESDNER KLEINWORT, PR-Agenturen und AnwältInnen kosteten insgesamt die stolze Summe von 125 Millionen Euro. BAYER stellte sie SCHERING in Rechnung, weshalb das letzte eigenständige Quartalsergebnis des Pharma-Konzerns entsprechend mies ausfiel.

SCHERING macht nicht satt

BAYER gibt sich mit dem Kauf von SCHERING nicht zufrieden. Für BAYER-Chef Werner Wenning ist der Deal lediglich ein „sehr bedeutender Zwischenschritt“. Eine weitere Verstärkung des Pharmageschäfts kann er sich vor allem im Bereich der freiverkäuflichen Arzneimittel vorstellen, in dem der Leverkusener Multi heute schon zu den Top 3 der Welt gehört.

Aus für GE BAYER SILICONES

BAYER und GENERAL ELECTRIC lösen ihr Joint-Venture-Unternehmen GE BAYER SILICONES auf. Der Leverkusener Multi verkaufte seinen 49,9-prozentigen Anteil für 475 Millionen Euro an GE, der das Gesamtpaket wiederum bis auf eine Minderheitsbeteiligung von 10 Prozent an den Finanzinvestor APOLLO MANAGEMENT weiterreichte.

BAYER kauft URE-TECH

BAYER hat mit dem taiwanesischen Unternehmen URE-TECH den größten Anbieter von thermoplastischen Polyurethan-Kunststoffen in Fernost geschluckt und damit in diesem Marktsegment nun weltweit die Spitzenposition übernommen.

Verstärkte Konkurrenz durch BASF

„BASF greift BAYER bei Kunststoffen an“, überschrieb das Handelsblatt einen Artikel zur verschärften Konkurrenz im Bereich „Plaste & Elaste“. BAYER dominiert zwar noch den Polyurethan-Weltmarkt mit einem jährlichen Umsatz von 6,18 Milliarden Dollar, aber BASF hat sich in letzter Zeit durch Zukäufe gestärkt und viele Kapazitäten aufgebaut. Jetzt gefährdet das Ludwighafener Unternehmen mit Einnahmen in Höhe von 5,32 Milliarden Dollar die Vormachtstellung des Leverkusener Multis. Eine Überhitzung des Marktes vor allem durch ein Überangebot aus den chinesischen Werken der Konzerne ist schon abzusehen.

Kooperation mit ASTRA ZENECA

BAYER hat mit dem britisch-schwedischen Pharmamulti ASTRA ZENECA eine Kooperation zur Entwicklung eines neuen Brustkrebs-Medikamentes vereinbart (siehe auch DRUGS & PILLS).

ÖKONOMIE & PROFIT

Chemie-Produktion steigt um 7 Prozent

Im Geschäftsjahr 2005 legte die bundesdeutsche Chemie-Produktion um 7 Prozent zu. Der Umsatz von BAYER & Co. erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten hielt damit nicht Schritt. Sie reduzierte sich sogar nochmals um 1,3 Prozent auf nunmehr 433.600.

PRODUKTION & SICHERHEIT

Erhöhte Wachsamkeit seit dem 11. 9.

Das Anschlag auf das World Trade Center hat auch beim Leverkusener Multi zu einer erhöhten Wachsamkeit geführt. „Das Bewusstsein gegenüber externen Bedrohungen hat sich verändert“, sagt BAYERs Sicherheitschef Michael Sorge. Der Konzern arbeitet seither verstärkt mit den Behörden zusammen, wählt sein Werkschutzpersonal gezielter aus und investierte mehr in Sicherheitstechnik.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

Beinahe-Katastrophe in Limas

Eine in die Risiko-Kategorie „Seveso II“ fallende BAYER-CROPSCIENCE-Niederlassung im französischen Limas schlitterte am 22.9.06 nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Aus bislang noch ungeklärten Gründen haben sich 17.500 Kilogramm des Pestizid-Wirkstoffs Mancozeb auf eine Temperatur von über 60 Grad erwärmt und einen beißenden Geruch verströmt. Die Behörden versetzten sofort Feuerwehr und Polizei in Alarmbereitschaft. Erst am folgenden Tag konnten ExpertInnen eine Explosion in der weltweit zweitgrößten Produktionsanlage von BAYER CROPSCIENCE ausschließen. Die französische Umweltinitiative FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT hat nach dem Zwischenfall eine strengere Kontrolle gefährlicher Industrieanlagen und mehr Kompetenzen für die InspektorInnen eingefordert.

Chemie-Unfall in Termoli

Ende Juli 2006 kam es in einem BAYER-Werk am italienischen Standort Termoli zu einem Störfall, bei dem Chemikalien austraten. Obwohl Gefahren auch für die angrenzenden Fabriken nicht auszuschließen waren, informierte der Leverkusener Multi die Unternehmen ebenso wenig wie die Feuerwehr.

Explosion in Baytown

Am 26. September 2006 kam es im Baytowner BAYER-Werk zu einer Explosion, bei der 22 MitarbeiterInnen Gesundheitsstörungen erlitten und zur Behandlung ins Krankenhaus mussten. Ein mit Toluylendiisocyanat (TDI) und Orthodichlorbenzol gefüllter Reaktor zerbarst; die Druckwelle zerstörte überdies Leitungen zu Kesseln, so dass zusätzlich zu den beiden Chemikalien auch noch mehrere Tonnen Ammoniak austraten (siehe SWB 4/06). Die verletzten MitarbeiterInnen haben unterdessen eine Schadensersatzklage gegen den Konzern angestrengt.

Brand in Uerdingen

Am 15. November 2006 kam es in BAYERs Uerdinger Kohlenmonoxid-Anlage zu einer Verpuffung, in deren Folge ein Brand entstand.

RECHT & UNBILLIG

Kronzeugenregelung für BAYER

Die Ökonomisierung des Justizwesens schreitet unaufhaltsam voran: Deals sind an der Tagesordnung. Am selben Tag, an dem Josef Ackermann im MANNESMANN-Prozess durch die Zahlung zweier Monatsgehälter einer Verurteilung entging, kam auch BAYER beim Verfahren um ein Kautschuk-Kartell ungeschoren davon, weil sich der Leverkusener Multi zu ein Selbstanzeige entschloss und als Kronzeuge auspackte. Ansonsten hätte ihn als Wiederholungstäter eine Strafe in Höhe von 204 Millionen Euro erwartet. Ein gutes Geschäft für den Konzern!

BAYER-Cola wieder erhältlich

Das „Centre for Science and Environment“ (CSE) hatte in indischer COCA-COLA und PEPSI-COLA Spuren von fünf Agrochemikalien gefunden, darunter den unter anderem von BAYER vertriebenen Wirkstoff Chlorpyrifos (Ticker 3/06). Sieben Bundesstaaten untersagten daraufhin den Verkauf der Brause mit Pestizidgeschmack in staatlichen Einrichtungen. In dem kommunistisch regierten Kerala hat das Landesgericht das Verbot nach einem Antrag der Cola-Hersteller allerdings wieder aufgehoben. Bei der Urteilsbegründung berief es sich auf das indische Gesundheitsministerium, nach dessen Einschätzung die CSE-Studie Mängel aufweist.

CFS verklagt FDA

Ärger im Genfood-Paradies USA: Das „Center for Food Safety“ (CFS) hat die Gesundheitsbehörde „Food and Drug Administration“ (FDA) verklagt, weil diese den medizinischen Risiken von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln nicht nachgeht. Das CFS hatte zuvor mehrfach erfolglos Handlungsbedarf in dieser Sache angemahnt und griff nun zu juristischen Mitteln - gerade rechtzeitig zu BAYERs globalem Genreis-GAU.

RichterInnen erleichtern Stilllegungen

BAYER & Co. können künftig noch leichter Standorte dicht machen. Bislang mussten die Konzerne im Vorfeld einer Schließung einen Interessensausgleich mit dem Betriebsrat suchen und im Falle eines Scheiterns eine Einigungsstelle anrufen. Das nahm unter Umständen mehrere Monate in Anspruch, während derer die Unternehmensleitung keine Vorbereitungen zur Abwicklung etwa durch Kündigungen treffen durfte, wollte sie keine Klagen von Seiten des Betriebsrats provozieren. Jetzt erleichtert ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes BAYER & Co. die Arbeit. Nach dem Votum der RichterInnen brauchen Kündigungen kurz vor Toresschluss nämlich nicht unbedingt mit der Stilllegung in Zusammenhang zu stehen, weshalb die Firmen in Zukunft schon während der Verhandlungen mit den Gewerkschaften tüchtig loslegen und so eine Menge Zeit sparen können.

EU stärkt AktionärInnen-Rechte

Die EU plant, die Auskunftsrechte von AktionärInnen zu stärken. Ein Richtlinien-Entwurf sieht vor, Fragen von Aktien-BesitzerInnen zur Geschäftspolitik auch schon vor der Hauptversammlung zuzulassen und die Konzerne zu verpflichten, die Antworten im Internet zugänglich zu machen. Dieser Vorstoß hat allerdings bereits den Ministerrat auf den Plan gerufen. In einem Kompromissvorschlag spricht er sich für einen engen zeitlichen Rahmen zur Einreichung der Informationsersuche aus und will BAYER & Co. die Möglichkeit einräumen, zur Abwehr unliebsamer KritikerInnen formlos auf bereits veröffentlichte allgemeine Informationen zu verweisen.

FORSCHUNG & LEHRE

Kooperation mit Tierärztlicher Hochschule

Die Forschung kommt immer mehr auf den Hund: Ende September 2006 hat BAYER als Global Player Nr. 1 in Sachen „Veterinärmedizin“ der „Stiftung Tierärztliche Hochschule“ den Lehrstuhl „Veterinärmedizinische Dermatopharmakologie“ gestiftet, dessen Inhaber sich mit der Aufnahmefähigkeit von Hund, Katze & Co. für über die Haut verabreichte Tierpharmazeutika made by BAYER & Co. beschäftigen soll. Die ohnehin seit einiger Zeit wieder rasant zunehmende Zahl der Tierversuche dürfte damit weiter steigen.

Mehr Kooperationen mit chinesischen Unis

BAYER nutzt China nicht nur als Reservoir für billige Arbeitskräfte, sondern sucht auch verstärkt Kontakt zum Wissenschaftsmilieu des Landes (siehe auch STANDORTE & PRODUKTION). Zu diesem Zweck verlängerte der Konzern seine seit 2001 bestehende Zusammenarbeit mit der „Chinese Academy of Science“ (CAS) und lobte einen ForscherInnen-Preis aus.

SPORT & MEDAILLEN

Calmunds Freispruch beantragt

Angeblich zum Erwerb von Kaufoptionen für Fußballer hatte Reiner Calmund in seiner Eigenschaft als Manager von BAYER Leverkusen dem Spielerberater Volker Graul 580.000 Euro übergeben. Belege für diesen Verwendungszweck konnte Graul BAYER allerdings nie vorlegen. Wegen dieses undurchsichtigen Finanzdeals verlor Calmund im Juni 2004 nicht nur seinen Job, auch die Kölner Staatsanwaltschaft schaltete sich ein. Im September 2006 beantragte sie allerdings, das Untreue-Verfahren gegen das Fußball-Schwergewicht wegen geringer Schuld gegen Zahlung einer Geldbuße einzustellen.