AKTION & KRITIK

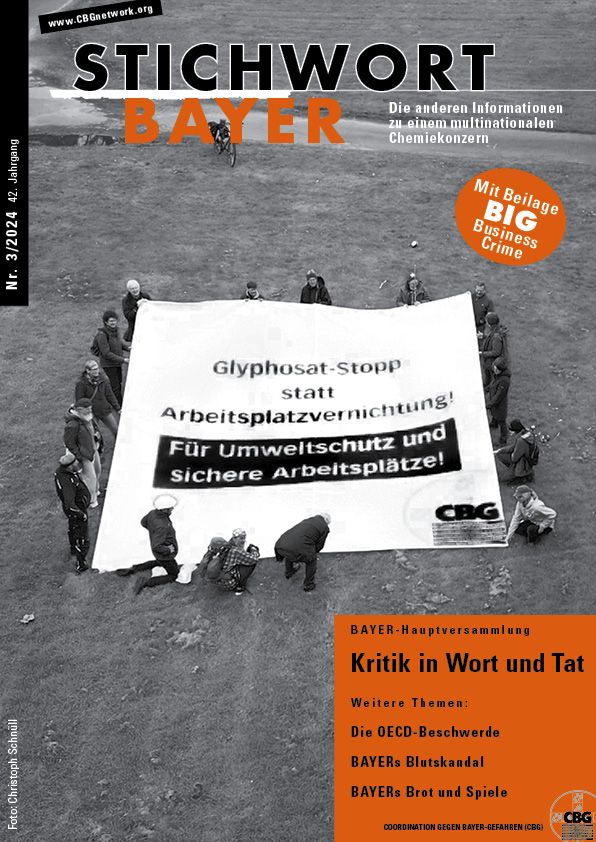

CBG beim Klimastreik

Beim Klimastreik am 1. März 2024 kooperierte FRIDAYS FOR FUTURE mit Ver.di. Unter dem Motto „Wir fahren zusammen“ forderten Klima-AktivistInnen und GewerkschaftlerInnen gemeinsam bessere Bedingungen für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr und deren Beschäftigte, um die für den Klimaschutz so wichtige Verkehrswende zu schaffen. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) beteiligte sich an den Protesten und ging in Köln mit auf die Straße, denn der BAYER-Konzern trägt durch den Güter-Transport so einiges zu den hohen Kohlendioxid-Werten in diesem Bereich bei. Für ein Übriges sorgen seine Produktionsanlagen. Insgesamt blies der Leverkusener Multi im Geschäftsjahr 2023 drei Millionen Tonnen CO2 in die Luft.

CBG beim Saatgut-Festival #1

Das Kölner Saatgut-Festival fand am 24. Februar 2024 wie letztes Jahr in den Räumen der Volkshochschule statt. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) war wieder mit einem Stand vertreten. Neben dem noch immer aktuellen Thema „Glyphosat“ bot sich in diesem Jahr zusätzlich „Gentechnik“ an, denn die EU plant in diesem Bereich gerade Regulierungsveränderungen zu Gunsten von BAYER & Co. Das Interesse an der Arbeit der CBG zu diesen und anderen Komplexen war groß. Gerne wurde das ausgelegte Info-Material von den BesucherInnen mitgenommen, und es entwickelten sich lebhafte Gespräche, in denen die Empörung über das Geschäftsgebaren des BAYER-Konzerns nicht zu überhören war. Das Angebot, den Aufruf der Coordination zum sofortigen Glyphosat-Stopp zu unterzeichnen, nahm dann auch eine beachtliche Anzahl besorgter Menschen wahr.

CBG beim Saatgut-Festival #2

Beim Düsseldorfer Saatgut-Festival am 9. März 2024 zeigte die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) ebenfalls mit einem Stand Präsenz. Bei Menschen, die selbst gärtnern und sich mit Pflanzen beschäftigen, findet sie nämlich immer ein offenes Ohr für ihre Kritik am agrar-industriellen Modell, wie es der BAYER-Konzern mit seinem Angebot an Pestiziden und gen-manipulierten Ackerfrüchten verkörpert. Und so konnte sich die CBG über ein reges Interesse am ausgelegten Informationsmaterial und viel Unterstützung für ihre Arbeit freuen.

UN für Bann von Ultragiften

Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) hat am 1. März 2024 dazu aufgerufen, bis zum Jahr 2035 alle besonders gefährlichen Pestizide zu verbieten. Auf den BAYER-Konzern käme dadurch viel Arbeit zu, denn aktuell besteht das Sortiment zu über 35 Prozent aus solchen „Highly Hazardous Pesticides“ (HHPs). Zu solchen zählen unter anderem seine Agro-Chemikalien mit Wirkstoffen wie Carbendazim, Carbofuran, Ioxynil, Oxadiazon, Probineb, Thiodicarb, Thiram und Triadimenol.

AOK kritisiert Pharma-Strategie

Die Pharma-Strategie von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) „soll Deutschland als Forschungs- und Produktionsstandort für die Pharma-Branche wieder attraktiver“ machen. Deshalb hält der Aktionsplan so einige Wohltaten für BAYER & Co. bereit (siehe auch POLITIK & EINFLUSS). Er sieht unter anderem vor, den Pillen-Riesen klinische Studien zu erleichtern, das Extra-Profite garantierende Patentrecht auf europäischer Ebene zu verteidigen und „Anreize zum Aufbau von Produktionsstätten in Deutschland“ zu prüfen. Die Genehmigungsdauer für Medikamenten-Tests will die Ampelkoalition auf fünf Tage verkürzen und neben Uni-Kliniken auch normalen Krankenhäusern erlauben, klinische Prüfungen für die Pharma-Industrie durchzuführen. Darüber hinaus möchte sie die Preise, die die Pillen-Produzenten mit den Krankenkassen für ihre Medikamente aushandeln, künftig unter Verschluss halten. „Das würde zu noch mehr Intransparenz bei der Preis-Bildung und zur Anhebung des ohnehin hohen Preis-Niveaus führen und die Arzneimittel-Preise in Deutschland weiter hochschaukeln“, warnt der stellvertretende AOK-Vorsitzende Jens Martin Hoyer. Nach Ansicht der AOK „ist die Wirtschaftsförderung für den Pharma-Standort Deutschland keine Aufgabe der Beitrag zahlenden Versicherten“.

AOK: Stabilisierungsgesetz wirkt kaum

Jahr um Jahr wachsen die Ausgaben der Krankenkassen für Medikamente. Vor allem die neuen patent-geschützten Produkte belasten die Etats von AOK & Co. massiv. So verlangt BAYER etwa für eine Packung seines Krebsmittels NUBEQA mit 112 Pillen schlappe 3.840,57 Euro. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung“ wollte die Ampelkoalition den steigenden Arznei-Kosten Einhalt gebieten. Das Paragrafen-Werk zwang die Pillen-Riesen, den Kassen – begrenzt auf das Jahr 2023 – höhere Rabatte für die Pharmazeutika zu gewähren. Zudem haben die Pillen-Produzenten auf Kombinationspräparate zukünftig einen 20-prozentigen Abschlag zu gewähren. Darüber hinaus dürfen sie für neue patentgeschützte Arzneien nicht mehr ein ganzes, sondern nur noch ein halbes Jahr lang Mondpreise veranschlagen. Ab dem siebten Monat nach dem Inverkehrbringen greift dann der mit dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GVK) ausgehandelte Erstattungsbetrag. Auch gibt es strengere Vorgaben für solche Pharmazeutika, die im Vergleich zu den schon länger eingeführten Mitteln kaum einen Zusatznutzen aufweisen. Überdies kommen Präparate für seltene Krankheiten jetzt lediglich unterhalb eines Jahresumsatzes von 20 Millionen Euro in den Genuss von Erleichterungen. Und schließlich verlängert das „GKV-Finanzstabilisierungsgesetz“ das Preis-Moratorium für Pharmazeutika. Nach Einschätzung der AOK jedoch haben all diese Maßnahmen bis dato nicht die gewünschte Wirkung entfaltet: „Die damit verbundenen Einsparungen liegen (…) nach bisherigem Kenntnisstand noch deutlich unter den Erwartungen des Gesetzgebers.“

Kritik an Regelung zu Orphan Drugs

„[T]endenziell werden sich die Prioritäten in Richtung hochspezialisierter Therapien verschieben“, so umriss BAYERs Pharma-Chef Stefan Oelrich gegenüber dem Handelsblatt die neue Arznei-Strategie des Konzerns. Pharmazeutika zur Behandlung von seltenen Krankheiten werfen nämlich Unsummen ab. Noch dazu locken nicht nur geldwerte Vorteile. So erfordern die klinischen Prüfungen keinen so großen Aufwand wie bei Standard-Medikamenten. Sie können mit einer kleineren ProbandInnen-Zahl erfolgen und wegen der kürzeren Behandlungszeiten schneller abgewickelt werden, wie Oelrich der Zeitung erläuterte. Damit nicht genug, räumen die Behörden den Mitteln – sogenannten Orphan Drugs – einen Sonderstatus ein und ermöglichen beschleunigte Verfahren, die den Herstellern gestatten, detailliertere Studien zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit erst dann vorzulegen, wenn die Erzeugnisse schon längst in den Apotheken-Regalen stehen. Das setzt PatientInnen einem erhöhten Risiko aus, wie zuletzt der Fall „ALIQOPA“ demonstrierte. Das Krebs-Therapeutikum zeigte zwar wie andere das Enzym P13K blockierende Präparate kurzfristig positive Effekte, wirkte aber auf lange Sicht toxisch, weshalb der Leverkusener Multi das Medikament vom Markt nehmen musste (Ticker 3/23). Die Barmer Ersatzkasse sieht durch die Praxis der bedingten Zulassung dann auch die Medikamenten-Sicherheit gefährdet. „Nach Auffassung der Barmer muss der Nutzen neuer Arzneimittel in jedem Fall belegt sein – auch bei Orphan Drugs“, forderte der Vorstandsvorsitzende Christoph Straub.

Wasserstoff-Importe nicht nachhaltig

Der BAYER-Konzern plant, mit E.ON und IQONY ein Bündnis einzugehen, um seinen Industrie-Park in Bergkamen klima-neutral mit grünem Wasserstoff zu versorgen (siehe WASSER, BODEN & LUFT). Allerdings wollen die Partner ihn nicht selbst produzieren, sondern importieren und per Pipeline zum Standort leiten. Generell setzt Deutschland auf Einfuhren. „Wenn wir nicht fünf bis zehn Prozent der Landesfläche mit Windkraft-Anlagen vollstellen wollen, brauchen wir Wasserstoff-Importe“, so Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sein Ministerium rief deshalb eine eigene Wasserstoff-Diplomatie ins Leben und hat in Angola, Nigeria, Oman und Saudi-Arabien bereits „H2-Diplo“-Büros eröffnet. Für die Lieferländer ist das alles nicht ohne, denn die H2-Produktion belastet die Umwelt massiv. „Wir sprechen über Mega-Projekte, die enorme Mengen an Wasser verbrauchen und riesige Flächen beanspruchen“, sagt Andreas Stamm vom „German Institute of Development and Sustainability“ und hält fest: „Wenn man die Wasserstoff-Wirtschaft wirklich nachhaltig denkt, muss man auch darüber reden, welche Produkte langfristig in Europa hergestellt werden sollten – und welche in Ländern, wo grüner Strom günstiger ist.“ Eine solche Diskussion steht hierzulande zurzeit jedoch nicht an. Habeck mahnt zwar: „Das letzte, was wir akzeptieren dürfen, ist eine Art von grünem Energie-Imperialismus“, de facto sehen seine Pläne aber ganz danach aus.

POLITIK & EINFLUSS

BAYER sponsert Sicherheitskonferenz

Mit der Etablierung der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) im Jahr 2014 bekundete Deutschland den Willen, sich stärker als außenpolitischer Player ins Spiel zu bringen bzw. mehr „internationale Verantwortung“ zu übernehmen. Der Selbstauskunft nach bietet die MSC „eine Plattform für diplomatische Initiativen und Ansätze, um den drängendsten Sicherheitsrisiken der Welt zu begegnen“. In Wirklichkeit liegen ihr jedoch nur die Sicherheitsrisiken der westlichen kapitalistischen Welt am Herzen. Sie vertritt dem „Munich Security Report“ von 2016 zufolge die „traditionellen Wächter einer liberalen Ordnung“ gegenüber „einer wachsenden Zahl an Störern“ ihrer geopolitischen, militärischen und ökonomischen Interessen. Aber diese Interessen sind auch BAYERs Interessen, weshalb der Leverkusener Multi zu den Hauptsponsoren der Veranstaltung zählt.

Anderson und Santos in Davos

Die Global Player halten immer zu Beginn des neuen Jahres ihr Klassentreffen in Davos ab, bei dem ihnen gerne auch PolitikerInnen die Aufwartung machen. BAYER durfte da natürlich nicht fehlen. Der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson reiste in Begleitung von Cropscience-Chef Rodrigo Santos in die Schweiz. „Das World Economic Forum ist eine einmalige Gelegenheit, um mit Entscheidern aus Politik, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen über die Themen ‚Gesundheit‘ und ‚Ernährungssicherheit‘ zu diskutieren“, erklärte der Leverkusener Multi.

Ex-Heimkinder: CBG fragt nach Fonds

In den 1950er und 1960er Jahren haben BAYER, MERCK & Co. Psychopharmaka und andere Medikamente an Heimkindern testen lassen, ohne dass Einverständnis-Erklärungen zu den Erprobungen vorlagen. An den Folgen leiden die ehemaligen Versuchskaninchen teilweise bis heute. Der Verein der ehemaligen Heimkinder Schleswig-Holstein fordert deshalb die Pharma-Riesen und Kirchen sowie staatliche Stellen als Träger der Einrichtungen seit Jahren zu Entschädigungen auf. Die schwarz-grüne schleswig-holsteinische Landesregierung bekundete in ihrem Koalitionsvertrag zwar: „Wir werden in unserer Arbeit dem erfahrenen Leid und Unrecht früherer Heimkinder weiterhin Aufmerksamkeit widmen“, wollte aber die Einrichtung einer Landesstiftung, an der sich alle für das Leid und Unrecht Verantwortliche – also auch die Pillen-Unternehmen – beteiligen, lediglich „prüfen“. Im Herbst 2022 erkundigte sich die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) einmal, wie weit diese Prüfung inzwischen gediehen ist. Nicht allzu weit – so die Antwort aus dem Sozialministerium. Es verwies auf Einmal-Zahlungen an solche Betroffene, die vor Ablauf der Frist keine Anträge bei der „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ oder dem „Fonds Heimerziehung“ gestellt hatten, meldete aber keine Fortschritte in Sachen „Fonds“. Stattdessen räumte sie Schwierigkeiten dabei ein, „die Finanzmittel einer rechtlich selbstständigen Vermögensmasse zuzuführen und ggf. auch weiteren Verantwortungsträgern die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung zu bieten“. Das setze nämlich „ausführliche Gespräche mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren voraus“. Im Januar 2024 hakte die CBG dann noch einmal nach. Ergebnis: Eine Lösung liegt für Schwarz-Grün weiterhin in großer Ferne. „Die Prüfung der Errichtung einer Stiftung ist noch nicht abgeschlossen“, verlautete es aus Kiel: „Derzeit konzentriert sich das Land darauf, selbst zu prüfen, inwieweit Betroffene (…) über die einmalige Unterstützungsleistung in Höhe von 9.000 Euro und der ergänzenden Rentenersatz-Leistung hinaus unterstützt werden können.“ Erst danach will es „auf weitere Verantwortungsträger zugehen, um deren Beteiligung zu erreichen“. Bis zu einem Hausbesuch bei BAYER dürfte es also noch eine Weile dauern.

EU zur Gentechnik 2.0 #1

Mitte Juli 2023 hat die Europäische Union einen Vorschlag für eine neue Verordnung präsentiert, die das Ziel hat, den neuen Gentechniken den Weg auf die Äcker zu erleichtern. Sie gab damit dem Lobby-Druck der Agro-Riesen nach, die „sehr aktiv“ (O-Ton BAYER) Lobby-Arbeit für die Deregulierungen gemacht haben. Künftig will die EU-Kommission Pflanzen, denen die Unternehmen mit Genscheren wie CRISPR/Cas oder TALEN keine Gene artfremder Organismen verpasst haben, wie in der Natur vorkommende oder mit Hilfe konventioneller Verfahren gezüchtete Gewächse behandeln und von Risiko-Prüfungen ausnehmen. Das beträfe über 90 Prozent der Schnippel-Produkte. Auch Kennzeichnungspflichten sollen entfallen, was den VerbraucherInnen die Wahlfreiheit im Supermarkt nehmen würde. Nur bei Laborfrüchten, an denen die Unternehmen mehr als 20-mal herumgeschraubt haben, möchte die Kommission noch die alten Gentechnik-Bestimmungen angewendet wissen (SWB 4/23). Am 11. Dezember 2023 beschäftigte sich der Agrar- und Fischereirat der EU mit der Vorlage. Dabei erreichte der Vorschlag der Kommission keine qualifizierte Mehrheit. Dagegen stimmten Kroatien, Ungarn, Rumänien und Polen; Deutschland enthielt sich. Daraufhin versuchte die spanische Ratspräsidentschaft hinter den Kulissen, Polen bis zur Sitzung des Ausschusses der Ständigen Vertretung am 21. Dezember umzustimmen. Das scheiterte jedoch, die Bedenken des osteuropäischen Landes die Patent-Frage betreffend ließen sich so schnell nicht ausräumen. Deshalb verschwand das Thema von der Tagesordnung.

EU zur Gentechnik 2.0 #2

Der Vorschlag der EU-Kommission zur Deregulierung der neuen Gentechniken marschiert zurzeit durch die Brüsseler Institutionen. Am 11. Dezember 2023 beschäftigte sich neben dem Agrar- und Fischereirat (s. o.) auch der Agrar-Ausschuss des EU-Parlaments mit dem Vorhaben. Dort fand es nicht nur Zustimmung, vielen Abgeordneten ging die Vorlage nicht weit genug. Deshalb arbeiteten sie zahlreiche Änderungen ein. Schon das Wort „Gentechnik“ gefiel ihnen nicht, „Präzisionszüchtung“ ist der Begriff ihrer Wahl. Überdies wollen die PolitikerInnen die Kategorien für Genpflanzen, die keine Risiko-Prüfungen mehr durchlaufen müssen, großzügiger gestaltet wissen. Außerdem möchten sie die Laborkonstrukte auf den Biolandbau loslassen. Nur in einem Punkt sprach sich der Ausschuss für schärfere Bestimmungen aus. Er plädierte dafür, BAYER & Co. das Recht abzusprechen, Patentansprüche auf die mit Genscheren wie CRISPR/Cas produzierten Ackerfrüchte anzumelden.

EU zur Gentechnik 2.0 #3

Am 24. Januar 2024 hat der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments den Vorschlag der EU-Kommission zur Deregulierung der neuen Gentechniken (s. o.) fast unverändert durchgewinkt. Die Kennzeichnungspflicht wollten die ParlamentarierInnen in ihrem Bericht auf das Saatgut beschränkt wissen. Ein Vorschlag der Fraktionen der Linken, der Sozialisten und der Grünen, einen Entschädigungsfonds für Verunreinigungen einzurichten, erhielt nicht die erforderliche Mehrheit. Stattdessen beschlossen die Abgeordneten, Gentech-Rückstände in Bio-Lebensmitteln nicht mehr zu ahnden. Eine Patentierbarkeit von Pflanzen, die BAYER & Co. mit Hilfe von Gen-Scheren wie Crispr/Cas entwickelt haben, lehnte das Gremium hingegen ab. Martin Häusling von den Grünen gab sich damit jedoch nicht zufrieden. „[D]ie Patentfrage ist mit dem heute abgestimmten Text keinesfalls gelöst – der Text ist eine bloße Positionierung, die, wenn auch gut, rechtlich nicht bindend ist“, so Häusling, denn: „Eine Änderung des Europäischen Patentabkommens liegt außerhalb des Einflusses der EU.“ Für BAYER ist dieser Punkt zentral, denn ohne Patente winkt kaum Profit. „Wie bei anderen Technologien ist auch bei den neuen Genom-Techniken der Schutz des geistigen Eigentums von entscheidender Bedeutung“, sagt deshalb Konzern-Sprecher Matthias Berninger.

EU zur Gentechnik 2.0 #4

Am 7. Februar 2024 hat das Europäische Parlament dem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zur Aufweichung der Regulierungsanforderungen für bestimmte gentechnisch manipulierte Pflanzen zugestimmt. Nach der im Juli 2023 präsentierten Vorlage fallen die neuen Verfahren wie etwa CRISPR/Cas nicht mehr unter Gentechnik, sofern die mit diesen Methoden produzierten Ackerfrüchte natürlichen oder konventionell gezüchteten Exemplaren gleichen. Nur wenn die Unternehmen die Genscheren zum Einbau fremden Erbguts nutzen oder mit den neuen genomischen Techniken (NGT) mehr als 20 Eingriffe vornehmen, will Brüssel die Gewächse nicht mehr in die Kategorie I einordnen. Diese Gen-Konstrukte gehören dann zur Kategorie 2, die nach wie vor Risiko-Prüfungen und Kennzeichnungspflichten vorsieht. Das Votum fiel mit 307 Ja-Stimmen, 263 Nein-Stimmen und 41 Enthaltungen knapp aus. Zudem sprachen sich die EU-ParlamentarierInnen für einige Änderungen aus. So verlangten sie eine Kennzeichnungspflicht und ein Verbot, auf die Gen-Konstrukte Patent-Ansprüche anmelden zu dürfen. Zudem erschien den Abgeordneten mit 20 die Zahl der Eingriffe zu hoch, die noch eine Eingruppierung in die Kategorie 1 zulassen. BAYER & Co. kritisierten die PolitikerInnen, weil sie sich von ihnen nicht das Recht streitig machen lassen möchten, für ihre NGT-Pflanzen einen Schutz des geistigen Eigentums reklamieren zu können. „EU-Parlament lässt Biotech-Unternehmen verdörren“, echauffierte sich der „Verband der Chemischen Industrie“ und nannte die Entscheidung „ein verheerendes Signal für den Innovationsstandort Europa“.

EU zur Gentechnik 2.0 #5

Parallel zum Europäischen Parlament (s. o.) beschäftigte sich am 7. Februar 2024 auch der EU-Ministerrat mit dem Thema „Neue Gentechniken“ (NGT). Die belgische Ratspräsidentschaft brachte einen Kompromiss-Vorschlag zur Abstimmung, der unter anderem vorsah, die Frage der Patentierbarkeit von NGT-Pflanzen erst einmal auszuklammern und einer ExpertInnen-Gruppe zur weiteren Klärung zu überlassen. Dafür fand sich jedoch nicht die erforderliche qualifizierte Mehrheit.

ANSES warnt vor Gentech 2.0

Im Zuge der Pläne der Europäischen Union zur Deregulierung der neuen Gentechniken (s. o.) hatte die französische Regierung bei der staatlichen Behörde für Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit ANSES ein Gutachten zur Einschätzung der Risiken und Nebenwirkungen von Genscheren wie Crispr/Cas in Auftrag gegeben. Da die Empfehlungen nicht im Sinne von Macron & Co. ausfielen, verschwand sie im Giftschrank. JournalistInnen der Zeitung Le Monde spürten die Arbeit dort auf und publizierten die Befunde. Diese waren alarmierend, weshalb sich die ANSES eindeutig gegen das Vorhaben der EU-Kommission und für strenge Zulassungsprüfungen aussprach. Unter anderem stellten die ExpertInnen fest, dass durch die Verfahren „unerwartete Auswirkungen auf den Phänotyp und die agronomischen Eigenschaften von Pflanzen immer möglich sind, und dass unerwartete Veränderungen der Zusammensetzung der Pflanze oder der daraus hergestellten Lebensmittel ebenfalls möglich sein könnten“. Als konkrete Beispiele nannte die ANSES eine „Änderung der Toxizität, Allergenität oder der Nährstoff-Eigenschaften der Pflanze“.

Scholz macht Özdemir Druck

Im Zuge der von der EU geplanten Deregulierung der neuen Gentechniken (s. o.) übt Bundeskanzler Olaf Scholz nach Informationen der Südwestpresse Druck auf Landwirtschaftsminister Cem Özdemir aus, dem Vorhaben zuzustimmen. Dabei hatte der Sozialdemokrat im Wahlkampf noch versprochen, er werde sich „auf allen Ebenen für eine strikte Regulation der neuen Gentechniken einsetzen“.

EU-Lieferkettengesetz kommt

Die Lieferketten BAYERs erstrecken sich über den gesamten Globus. So bezieht der Leverkusener Multi seine Arznei-Grundstoffe zu einem guten Teil aus Indien und China, wo hunderte Firmen dank niedriger Umwelt- und Sozialstandards zu Schnäppchen-Preisen für den Weltmarkt fertigen, was verheerende Folgen für Mensch, Tier und Umwelt hat. In anderen Branchen kommt es im Zuge der Globalisierung zu ähnlichen Phänomenen. Darum erkannten die Vereinten Nationen bereits im Jahr 2011 Handlungsbedarf und hielten ihre Mitgliedsländer dazu an, Maßnahmen zu ergreifen. Die Bundesrepublik setzte dabei lange auf Freiwilligkeit. Aber als entsprechende Initiativen im Sand verliefen, entschloss die Politik sich doch zu einem Gesetz. Dessen Bestimmungen konnten die Konzerne allerdings durch vehementen Lobby-Einsatz entscheidend verwässern. So beschränkt sich das Paragrafen-Werk, das Anfang 2023 in Kraft trat, auf direkte Zulieferer und enthält keine konsequenten Haftungsregelungen. Anders die im Dezember 2023 nach langen Verhandlungen vorgelegte Lieferketten-Richtlinie der Europäischen Union. Sie ist strafbewehrt, erstreckt sich auf alle Glieder der Lieferketten vom Rohstoff-Abbau bis hin zur Entsorgung und bezieht auch kleinere Firmen mit ein. Aber die FDP setzte sich über das ganze Verfahren hinweg und legte ihr Veto ein, was in Brüssel „totales Kopfschütteln“ auslöste. Und auch der BAYER-Konzern wandte sich – gemeinsam mit ALDI, KIK, NOVO NORDISK und anderen Unternehmen – gegen den Vorstoß. „Speziell für deutsche Unternehmen, die sich an das deutsche Lieferketten-Gesetz halten, bedeutet eine europa-weite Regelung, dass Wettbewerbsvorteile auf Kosten von Mensch und Umwelt verhindert werden“, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Die Multis plädierten für einheitliche Spielregeln, ein sogenanntes level playing field. Und das erhielten sie schließlich auch, noch dazu ein gut bespielbares, denn schlussendlich musste das Paragrafen-Werk noch Federn lassen. Es betrifft jetzt nur Firmen mit über 1.000 Beschäftigten, enthält weniger Vorschriften für nachgelagerte Lieferketten als ursprünglich avisiert und gilt vollumfänglich erst ab 2032.

MONSANTO-Deal als Karriere-Schub?

Die Initiative LOBBYCONTROL hat Unregelmäßigkeiten bei der Genehmigung von BAYERs MONSANTO-Übernahme durch die Europäische Union ausgemacht. Ihren Recherchen zufolge wechselte nämlich ein mit der Transaktion befasster Kommissionsbeamter kurz nach der Bewilligung des Deals zu eben jenem Beratungsunternehmen, dessen Gutachten eine bedeutende Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt hatte. „Für uns bleibt unklar, ob der Beamte bei seiner Empfehlung für die Kommission aus Überzeugung oder aus politischem Interesse – dem Anreiz eines lukrativen Jobangebots – gehandelt hat“, so der Lobbycontroller Max Bank. Konkret handelt es sich um die Firma Compass Lexecon. Im Auftrag von BASF ermittelte sie, unter welchen Voraussetzungen der Mega-Merger nicht zu einer überdimensionalen Marktkonzentration führt. Ergebnis: Der Verkauf eines Teils des Agrar-Sortiments von BAYER/MONSANTO an die BASF kann für einen Ausgleich sorgen und den monopolistischen Tendenzen entgegenwirken. Und genau das setzte die EU um. Sie erteilte dem Leverkusener Multi unter der Bedingung die Erlaubnis, MONSANTO zu schlucken, die Genpflanzen der LIBERTY-Baureihe mitsamt des dazugehörigen Pestizids, das Gemüse-Saatgut und die Plattform für digitale Landwirtschaft an die Ludwigshafener zu veräußern. „BAYER-Monsanto-Fusionsauflagen machen BASF zum Gewinner“, resümierte das Handelsblatt. Der BAYER-Konzern indes verschmerzte die Abgänge leicht und stieg mit dem Segen der EU zum Branchen-Primus mit weitem Abstand zu Syngenta, Corteva und BASF auf. Zu allem Übel beschränkten sich die Aktivitäten von Compass Lexecon nicht auf die Europäische Union. Auf seiner Webpage rühmt sich das Unternehmen, seinen KundInnen in Sachen „BAYER/MONSANTO“ rund um den Globus mit Rat und Tat zur Seite gestanden zu haben, damit sie „effizient auf Fragen der verschiedenen Wettbewerbsbehörden antworten können“. Es verweist dabei auf entsprechende Dienstleistungen in Kanada, China, Russland und der Türkei. Auch für BAYER arbeitete Compass schon. Die Firma betrieb für den Agro-Riesen beim Genreis-Skandal Schadensbegrenzung. Laut Spiegel bieten in Brüssel RBB Economics, Charles River Associates und Oxera ähnliche Dienstleistungen an wie Compass. „Es ist erschreckend, in welchem Ausmaß die Europäische Union privaten Akteuren bei Kartell-Angelegenheiten das Feld überlässt und in welchem Ausmaß Seitenwechsel stattfinden. Die wenigen ‚Neins‘ zu Übernahmen und Fusionen wundern da auf einmal gar nicht mehr“, hielt die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN in ihrer Presseerklärung deshalb fest.

Lauterbach fördert Pharma-Standort

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant, den hiesigen Pharma-Standort zu stärken, so dass er „in einigen Jahren an die Vereinigten Staaten anschließen kann“. „Mit BAYER hat er deshalb eine Gesetzesinitiative abgesprochen“, meldete der Kölner Stadtanzeiger. Der Gesundheitsminister erklärte gegenüber der Zeitung freimütig, bei der Arbeit am Projekt im engen Austausch mit Stefan Oelrich, dem Pharma-Vorstand des Leverkusener Multis, gestanden zu haben. Nichts weniger als eine „Reindustrialisierung in Deutschland“ strebt der Minister mit dem Medizinforschungsgesetz an, als dessen Grundlage die im Dezember 2023 beschlossene „Pharma-Strategie“ dient. Das Paragrafen-Werk sieht unter anderem vor, den Pillen-Riesen die Durchführung klinischer Studien zu erleichtern, das Extra-Profite garantierende Patentrecht auf europäischer Ebene zu verteidigen und „Anreize zum Aufbau von Produktionsstätten in Deutschland“ zu prüfen. Die Genehmigungsdauer für Medikamenten-Tests will die Ampelkoalition auf fünf Tage verkürzen und neben Uni-Kliniken auch normalen Krankenhäusern erlauben, klinische Prüfungen für die Pharma-Industrie durchzuführen, was alles nicht gerade der Sicherheit der ProbandInnen dient. Darüber hinaus will sie die Preise, die die Pillen-Produzenten mit den Krankenkassen für ihre Medikamente aushandeln, künftig unter Verschluss halten. Im Vorfeld schuf Lauterbach mit dem „Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens“ schon einmal bessere Möglichkeiten zur Nutzung von PatientInnen-Daten zu Forschungszwecken und erfüllte damit eine Forderung des Leverkusener Multis. „Problematisch in Deutschland ist neben der Bürokratie der fehlende Zugang zu Forschungsdaten. Es ist hierzulande schwerer als in anderen Industrie-Nationen, für die Forschung an anonymisierte Patienten-Daten zu kommen, hatte Oelrich noch im April 2023 geklagt. Das Handelsblatt zeigte sich dementsprechend begeistert über das Vorhaben des Gesundheitsministers. „Lauterbach-Pläne könnten Wirtschaft Milliarden-Einnahmen bescheren“, frohlockte die Zeitung.

Ein paar Lula-Vetos zum Giftpaket

Brasilien zählt zu den Ländern mit dem höchsten Pestizid-Verbrauch der Welt. So ließ die Regierung Lula im Jahr 2023 500 neue Pestizide zu und setzte sich mit dieser Politik kaum von der Jair Bolsonaros ab. Entsprechend hoch sind die Belastungen für Mensch, Tier und Umwelt. Jetzt aber drohen durch ein Gesetz, das Glyphosat & Co. den Weg noch ein bisschen freier machen will, weitere Belastungen. Das von KritikerInnen als „Poison Package“ bezeichnete Maßnahmen-Bündel hebelt unter anderem das Vorsorge-Prinzip aus und sieht Verbote von Agro-Chemikalien nur noch bei „inakzeptablen Risiken“ vor. Auch untersagt es den einzelnen Bundesländern, die Anwendung bestimmter Ackergifte zu stoppen. Zudem schwächt das PL 6299/2002 die Stellung von Umweltbehörde und Gesundheitsbehörde in den Zulassungsverfahren zugunsten derjenigen des Landwirtschaftsministeriums und beschleunigt den Genehmigungsprozess generell. Beste Aussichten also für die Branche. Dementsprechend engagiert betrieben BAYER & Co. Lobby-Arbeit für das Paragrafen-Werk – mit Erfolg. Die wichtigsten parlamentarischen Hürden nahm es bereits. Nach dem Kongress passierte das Gesetz im Dezember 2023 auch den Senat. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hätte es durch sein Veto stoppen können. Er beschränkte sich allerdings darauf, zu einzelnen Punkten Einspruch zu erheben. So will Lula die Zuständigkeit für Risiko-Bewertungen weiterhin beim Umweltministerium belassen. Die PERMANENTE KAMPAGNE GEGEN AGRAR-GIFTE UND FÜR DAS LEBEN, mit der die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN in der Vergangenheit immer wieder kooperiert hat, zeigte sich enttäuscht. „Die Vetos von Präsident Lula waren wichtig, aber nicht ausreichend, um die schweren Probleme dieses Gesetzes zu lösen“, sagt der Aktivist Alan Tygel: „Der aktuelle Gesetzes-Text ist katastrophal und gefährdet die Gesundheit der brasilianischen Bevölkerung.“ Im weiteren Verfahren muss nun die Abgeordnetenkammer über die Vetos des Präsidenten abstimmen.

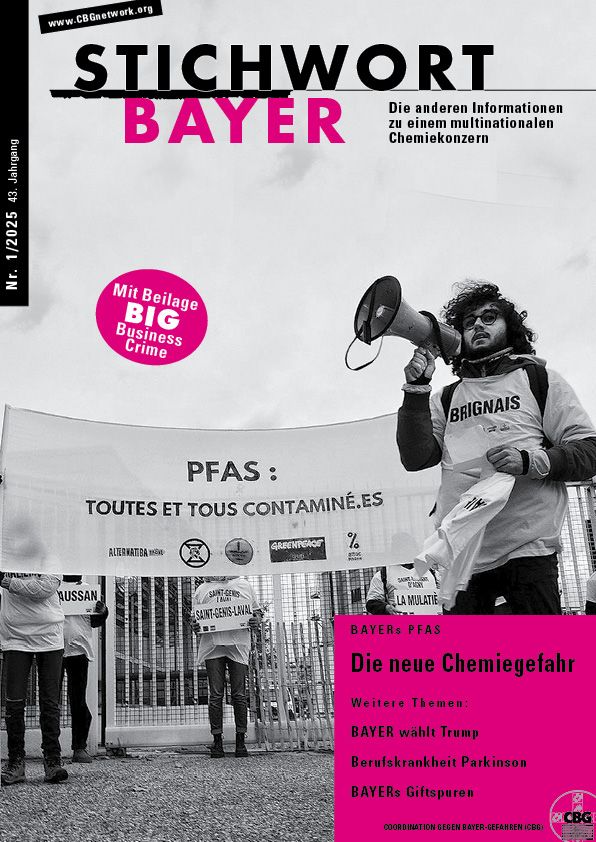

BAYER-Spenden an Trump & Co.

Der BAYER-Konzern hat bis zum 18. März 2024 (Redaktionsschluss Ticker) bereits 76.591 Dollar an PolitikerInnen der republikanischen Partei der USA gespendet; Abgeordnete der DemokratInnen erhielten 51.500 Dollar. Das ergaben Recherchen des Kölner Stadt-Anzeigers auf Basis von Zahlen des Transparenz-Portals „Open Secrets“. Mit einem Verhältnis von 59,79 Prozent zu 40,21 Prozent fällt die Parteinahme des Leverkusener Multis für Trump & Co. damit deutlich aus. Er stand – mit Ausnahme eines Zeitraumes zwischen 2021 und 2022 – immer schon in Treue fest zu den RepublikanerInnen. Dabei lohnten sich besonders die Investitionen in Donald Trump. Unter dessen Ägide senkte die Regierung nämlich die Unternehmenssteuern, schaffte Umweltgesetze ab, hob Pestizid-Verbote auf und setzte sich für Glyphosat ein. Am amtierenden Präsidenten Joe Biden stören den Pharma-Riesen dagegen vor allem die Maßnahmen zur Absenkung der Arzneimittel-Preise. Unter anderem dienen diese zur Gegenfinanzierung der Mehrausgaben für Sozialleistungen und Klimaschutz, die der „Inflation Reduction Act“ vorsieht. Auch die Unternehmenssteuern erhöhten die DemokratInnen zu diesem Zweck. Dementsprechend ablehnend stand der Global Player dem Gesetzes-Paket gegenüber, weshalb er dessen GegnerInnen in Tateinheit mit anderen Konzernen üppige Beträge zukommen ließ. „Die US-amerikanische Politik befindet sich im Würgegriff von LobbyistInnen und potenten GeldgeberInnen. Fortschritte beim Umwelt- und VerbraucherInnenschutz werden dadurch blockiert, das Allgemeinwohl bleibt auf der Strecke“, kritisierte die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) in ihrer Presseerklärung zum Thema.

BITS & BYTES

Kooperation mit TETRASCIENCE

Der BAYER-Konzern hat eine Kooperation mit TETRASCIENCE auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz vereinbart. Er will die Technologie nutzen, um die im Pharma- und Agrarbereich anfallenden wissenschaftlichen Daten besser nutzen zu können. „Die Zusammenarbeit mit TETRASCIENCE ist ein integraler Bestandteil unserer breit angelegten Strategie der digitalen Transformation, die es uns ermöglicht, unsere F&E-Fähigkeiten zu verbessern“, erklärte Oliver Hesse. Der Manager steht beim Leverkusener Multi der Sparte „Biotech Data Science and Digitalization“ vor.

DRUGS & PILLS

Weiter mit dem Broad Institute

Der BAYER-Konzern setzt seine 2013 begonnene Kooperation mit dem Broad Institute in Sachen „Krebs-Therapeutika“ bis 2028 fort. Bisher erwuchsen aus der Zusammenarbeit drei Arzneimittel-Kandidaten. Ein Präparat zur Behandlung einer speziellen Lungenkrebs-Art, das in Krebszellen die Ausbreitung mutierter Wachstumsproteine hemmen soll, befindet sich bereits in der ersten Phase eines klinischen Tests.

Kooperation mit RECURSION

Der BAYER-Konzern geht auf dem Gebiet der Krebs-Therapie eine Kooperation mit dem Unternehmen RECURSION ein. Die US-Firma sucht mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz nach geeigneten Arzneien zur Tumor-Behandlung. „RECURSION nutzt hochentwickelte Algorithmen des maschinellen Lernens, um aus seinen Daten-Sätzen frei von menschlicher Voreingenommenheit Billionen von biologisch-chemischen Beziehungen herauszufiltern“, erklärt der Biotech-Betrieb. Der Leverkusener Multi spricht in diesem Zusammenhang von einem Weg, „die Wirkstoff-Forschung zu industrialisieren“.

BAYER steigt bei JIXING ein

Der BAYER-Konzern beteiligt sich an der chinesischen Biopharmazie-Firma JIXING. Er steigt mit 35 Millionen Dollar ein. Das Unternehmen RTW INVESTMENTS, das JIXING gründete, schießt noch einmal 127 Millionen Dollar zu. Der Leverkusener Multi sichert sich durch sein finanzielles Engagement die Vorzugsrechte bei der Vermarktung von Herz/Kreislauf- und Augen-Medikamenten aus dem Labor in Shanghai. Zudem zieht die Leiterin von BAYERs chinesischen Arznei-Geschäften in das Direktorium des Biotech-Betriebs ein. „Mit der Investition in JIXING bauen wir unser globales Netzwerk weiter aus und stärken unsere lokale Präsenz in China“, erklärte Pharma-Manager Jürgen Eckhardt.

Neue MIRENA-Nebenwirkungen

BAYERs zur Verhütung eingesetzte Hormon-Spirale MIRENA (Inhaltsstoff: Levonorgestrel) führt zu unerwünschten Arznei-Effekten wie nächtliche Schweißausbrüche, Herzrasen, Unruhe, Schlaflosigkeit, Bauchkrämpfe und Oberbauchschmerzen. Jetzt muss der Leverkusener Multi die Liste auf den Beipack-Zetteln noch einmal verlängern. Eine Sicherheitsüberprüfung der sogenannten „intrauterinen Wirkstoff-Freisetzungssysteme“ hat nämlich weitere Risiken ergeben, wie das „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“ (BfArM) mitteilt. So können MIRENA & Co., wenn sie bei einer Schwangerschaft im Körper verbleiben, eine „Maskulinisierung weiblicher Feten“ einleiten. Zudem besteht bei übergewichtigen Frauen und bei solchen mit einer starken Monatsblutung die Gefahr eines – manchmal auch unbemerkten – Ausstoßes der Spirale nebst Wirkungsverlust.

Arznei-Tests an Heimkindern in NRW

Von den 1950er Jahren bis in die 1970er Jahre hinein hat BAYER Heimkinder als Versuchskaninchen für Medikamenten-Tests benutzt. Überdies verabreichten die Heime sowie Kinder- und Jugendpsychiatrien systematisch Neuroleptika des Konzerns, um ihre Zöglinge ruhigzustellen. Zur Situation in nordrhein-westfälischen Institutionen gab es bisher nur eine Einzel-Untersuchung über die Rheinischen Landesklinik für Jugendpsychiatrie Süchteln, die der Geschichtswissenschaftler Frank Sparing schrieb. Das wollte das Landesgesundheitsministerium ändern. Deshalb gab es bei dem Düsseldorfer Medizin-Historiker Heiner Fangerau eine Studie für ganz NRW in Auftrag. Erste Resultate des Zwischenberichts machte der WDR Ende Februar 2024 öffentlich, und wie erwartet nimmt der Leverkusener Multi darin einigen Raum ein. Unter anderem in der Kinderheilstätte Aprath und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hamm erfreuten sich MEGAPHEN und andere seiner Präparate einiger Beliebtheit. Fangerau, der unter anderem in BAYERs Firmen-Archiv recherchierte, zog in dem WDR-Feature „Medikamenten-Missbrauch an Kindern“ ein erstes Fazit: „Wir finden in nahezu jeder Einrichtung, die sich mit Heimkindern befasst, irgendeine Form von missbräuchlichem Arzneimittel-Einsatz. Das Ergebnis ist eigentlich, dass das Ausmaß flächendeckender ist, als wir angenommen haben.“

AGRO & CHEMIE

PROPULSE erhält Notfall-Zulassung

„Wenn eine Gefahr anders nicht abzuwehren ist, kann das ‚Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit’ kurzfristig das Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels für eine begrenzte und kontrollierte Verwendung und für maximal 120 Tage zulassen“, heißt es auf der Website der Behörde. Und das tut sie dann auch nicht zu knapp. So erhielt das BAYER-Fungizid PROPULSE, das normalerweise nur im Raps-Anbau zum Einsatz kommt, im Jahr 2023 eine Notfall-Zulassung für die Verwendung auf Zuckerrüben-Feldern.

Notfall-Zulassungen in der EU

Auch andere europäische Länder erteilen Pestiziden Notfall-Genehmigungen. Im Jahr 2023 taten sie das über 500 Mal. In der entsprechenden Datenbank der EU finden sich außer PROPULSE (s. o.) noch die BAYER-Produkte LUNA, MOVENTO, MERLIN, ROUNDUP, SUCCESS, SIVANTO, SERENADE und SENCOR wieder.

Doppelte Standards in Kenia

BAYER bietet in Kenia Pestizide an, die innerhalb der EU wegen ihrer Gefährlichkeit keine Zulassung (mehr) besitzen. Das geht aus der Studie „Toxic Business“ der Heinrich-Böll-Stiftung hervor. So verkauft der Konzern dort GAUCHO (Wirkstoff: Imidacloprid) und THUNDER (Wirkstoff: Beta-Cyfluthrin). Beta-Cyfluthrin gehört der zweithöchsten Gefahrenklasse (Ib) an. Ursprünglich hatte der Global Player bereits im Jahr 2011 das Versprechen abgegeben, keine Ia- und Ib-Produkte mehr in seinem Sortiment zu führen, doch die Geschäfte laufen offensichtlich zu gut. Timothy Njagi vom kenianischen Tegemeo-Institut kritisiert diese Geschäftspolitik scharf: „Für die Europäer erkennt man eine Gesundheitsgefahr, in Afrika allerdings sieht man kein Problem.“ Insgesamt kommt der Leverkusener Multi in dem Land auf einen Marktanteil von 15 Prozent. Mit 20 Prozent überbietet das nur SYNGENTA. Von den 39 Ackergiften, die BAYER in Kenia verkauft, gehören 84 Prozent zu den besonders gefährlichen Pestiziden, den HHPs (Highly Hazardous Pesticides).

Vertreibungswaffe Glyphosat

Vor allem indigene Gemeinschaften sind in Brasilien einem großen Vertreibungsdruck ausgesetzt, um noch mehr Ackerflächen für den Anbau von Mais- oder Soja-Monokulturen zu gewinnen. Die katholische Organisation CPT hat für das Jahr 2022 über 2.000 Landkonflikte erfasst; die Zahl der Betroffenen beziffert sie auf 909.450 Menschen. Als Waffe kommen dabei immer häufiger Pestizide zum Einsatz. Sie dienen zur vorsätzlichen Kontamination von Brunnen, Quellen und Ackerland oder direkt zum Angriff auf Familien. Der CPT zufolge gerieten 8.033 Haushalte ins Fadenkreuz der Chemikalien. 193 Personen erlagen den Vergiftungen. Am häufigsten griffen die TäterInnen dabei zu Glyphosat. Aber auch 2,4-D – das als Bestandteil von Agent Orange schon auf Vietnamkriegserfahrung zurückgreifen kann – hatten sie in ihrem Arsenal.

AGRO & BIOLOGIE

Biologika-Umsatz 200 Millionen

Der BAYER-Konzern hat neben Agro-Chemikalien auch Insektizide, Fungizide und Saatgutbehandlungsmittel auf biologischer Basis im Programm. Er will damit aber seinen Gift-Schrank nicht gleich entrümpeln; „best of both worlds“ lautet die Devise. „Wir setzen auf integrierte Angebote für Nutzpflanzen. Also auf die Auswahl des passenden Saatguts und die beste Kombination aus chemischen und biologischen Produkten“, bekundet das Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2022 machte es mit Produkten wie BIOACT, FLIPPER, SERENADE, PONCHO/VOTIVO, OPTIMIZE und AMBITION einen Umsatz von 200 Millionen Euro. Zum Vergleich: Glyphosat & Co. warfen im gleichen Zeitraum rund 13 Milliarden ab.

Vertriebsdeal mit M2i

BAYER hat mit M2i eine Kooperation zum Vertrieb von Insektiziden auf biologischer Basis vereinbart. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit vertreibt der Leverkusener Multi mit VYNYTY TUTA PRESS ein Mittel gegen Schadinsekten. Dessen Wirkstoff Pheromon irritiert die Tiere durch die Imitation von Sexuallockstoffen und kann dem Konzern zufolge auf diese Weise „das Wachstum schädlicher Insekten-Populationen verhindern“.

GENE & KLONE

Gentech-Tomaten mit Vitamin D

BAYER hat mit dem südkoreanischen Biotech-Unternehmen G+FLAS eine Kooperation vereinbart. G+FLAS will für den Leverkusener Multi mit Hilfe der Genschere CRISPR/Cas eine Tomate entwickeln, die das Vitamin D3 enthält und so angeblich einen „gesundheitlichen Zusatznutzen“ bietet. Den Agro-Riesen zufolge können die neuen Verfahren das Erbgut angeblich genau an einer vorgegebenen Stelle auftrennen, um es dann „umzuschreiben“ oder neue, im Labor hergestellte DNA-Stränge einzufügen. Allerdings arbeitet die Gentechnik 2.0 so trennscharf dann doch nicht. Allzu oft lassen CRISPR-Cas & Co. Fünfe gerade sein und setzen nicht an der avisierten Stelle, sondern an ähnlichen Orten des Erbgutes zum Schnitt an. Und wenn eine bestimmte Sequenz in der DNA öfter vorkommt, so schnippeln sie so manches Mal auch öfter als ursprünglich vorgesehen – mit unkalkulierbaren Risiken.

BAYERs Gentech-Mikroben

PONCHO/VOTIVO ist ein von BAYER entwickelter Kombi-Pack aus Saatgut-Behandlungsmittel und Mikroorganismen. Im Zuge der Auflagen zur Genehmigung der MONSANTO-Übernahme musste der Leverkusener Multi das Produkt allerdings abstoßen. Er verkaufte es der BASF, vertreibt das Erzeugnis aber weiterhin. In der Version 2.0 enthält es einen gentechnisch manipulierten Bacillus thuringiensis, der wie eine Mikrobe wirkt. Er produziert ein Enzym, das abgestorbene Pflanzen-Reste in Zucker umwandelt und so den Nährstoff-Gehalt des Bodens steigert. Allerdings ist das alles nicht ohne. Die Initiative FRIENDS OF THE EARTH hat den Risiken und Nebenwirkungen eine ganze Studie gewidmet. „Gentechnisch veränderte Mikroben in der Landwirtschaft stellen ein bisher nie dagewesenes Freiland-Experiment dar, das irreversible Konsequenzen haben kann. Sobald sie freigesetzt werden, können sie nicht mehr entfernt werden“, warnt sie. Mikroben sind nämlich in der Lage, genetisches Material auch an nicht artverwandte Organismen weiterzugeben, was die Gefahr einer unkontrollierten Verbreitung der neuen Eigenschaften heraufbeschwört. Der Leverkusener Multi setzt hingegen viel Hoffnung in die Entwicklungen, für die er bis 2028 ein Markt-Potenzial rund 25 Milliarden Euro sieht, und ging Partnerschaften mit Start-ups wie ANDES, GINGKO BIOWORKS, KIMITEC oder PIVOT BIO ein. Damit steht er nicht allein. So konnte etwa PIVOT BIO von potenten Geldgebern wie Bill Gates und AMAZON-Gründer Jeff Bezos in den letzten fünf Jahren 600 Millionen Dollar einsammeln.

Parkinson-Therapie verträglich

Die BAYER-Gesellschaft ASKBIO hat einen klinischen Test der Phase Ib mit einer Gentherapie zur Behandlung von Parkinson abgeschlossen. Bei PatientInnen mit dieser Krankheit produzieren die Neuronen im Gehirn zu wenig Dopamin. Das Fehlen dieses Neurotransmitters führt dann zu Symptomen wie Zittern, Krämpfen und Steifheit. ASKBIO will nun ein Gen in das Gehirn der Kranken einführen, das eine „Regeneration von Mittelhirn-Neuronen“ anregt, und dazu als Transport-Fähren Erkältungsviren nutzen. Der Versuch mit elf ProbandInnen hatte aber erst einmal nur zum Ziel, die Verträglichkeit von „AB-1005“ zu prüfen, was BAYER zufolge auch gelungen ist. Das war bei einer Parkinson-Therapie der Konzern-Tochter BLUEROCK nicht der Fall (siehe auch Ticker 4/23). Deren ForscherInnen hatten aus Stammzellen Nervenzellen gewonnen, welche die Dopamin-Produktion anregen. Ins Gehirn der Erkrankten transplantiert, sollten diese dann den Parkinson-Verlauf positiv beeinflussen. Bei klinischen Tests der Phase 1 kam es bei zwei der zwölf TeilnehmerInnen allerdings zu ernsthaften Komplikationen. Ein Proband erlitt nach dem chirurgischen Eingriff einen Krampfanfall, ein anderer steckte sich mit dem Corona-Virus an. Auch das dürfte in diesem Fall eine Nebenwirkung des Versuchs gewesen sein. Die Wissenschaftler-Innen haben nämlich die Übertragung der Nervenzellen mit der Gabe von Medikamenten flankiert, die das Immunsystem schwächen, um auf diese Weise Abstoßungsreaktionen zu verhindern.

Altes EYLEA in neuen Schläuchen

Erhalten die Pharma-Riesen für neue Arznei-Entwicklungen ein Patent, so verschafft ihnen das eine Monopol-Stellung im betreffenden Markt und dementsprechend Extra-Profite. Beim Auslaufen der Schutzrechte bleiben BAYER & Co. dem Handelsblatt zufolge zwei Möglichkeiten: „Sie können neue, vielversprechende Medikamente auf den Markt bringen. Oder versuchen, die Markteinführung gleichwertiger Nachahmer-Medikamente durch die Konkurrenz über den Patent-Ablauf hinaus zu verzögern.“ Der Leverkusener Multi wählt vorzugsweise die Verzögerungstaktik, wobei er meistens bei der Dosierung oder der Darreichungsform ansetzt. So auch im Fall seines zusammen mit REGENERON entwickelten Gentech-Augenmittels EYLEA (Wirkstoff: Aflibercept), das ihm im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro bescherte. Hier entwickelte er eine Version mit 8 mg Aflibercept – 4-mal so viel wie im Original – und erhielt dafür auch eine EU-Zulassung. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt der BAYER-Manager Jan Voss über das alte EYLEA in neuen Schläuchen und betont die angeblichen Vorteile für die PatientInnen, weil diese sich das Präparat nicht mehr alle zwei, sondern nur noch alle fünf Monate ins Auge spritzen lassen müssen.

Herzinsuffizienz-Gentherapie

BAYERs Tochter-Gesellschaft ASKBIO hat die erste Phase der klinischen Tests mit einer Gentherapie zur Behandlung von Herzinsuffizienz abgeschlossen und beginnt mit Versuchen der Phase II. Der Ansatz beruht darauf, mittels Erkältungsviren ein Gen in das Herz der PatientInnen einzuführen, das bestimmte das Organ schädigende Proteine – die Phosphatasen – in ihrer Entwicklung hemmt.

Persilschein für BAYER-Genpflanzen

In den Vereinigten Staaten gibt es keine Zulassungsverfahren mit Risiko-Prüfungen für gentechnisch manipulierte Ackerfrüchte. Die Landwirtschaftsbehörde USDA kontrolliert nur oberflächig, ob die Labor-Konstrukte eventuell Pflanzen-Krankheiten übertragen oder sich zu Unkräutern entwickeln können. Ende 2023 hat sie in dieser Hinsicht 25 Genpflanzen eine Unbedenklichkeitserklärung ausgestellt, darunter zweien von BAYER. Der Mais MON 80616 trotzt Protox-Herbiziden und die Soja Glufosinat, Dicamba, 2,4-D und Mesotrione. Offensichtlich versucht der Leverkusener Multi so, den LandwirtInnen eine Alternative zu Gewächsen zu bieten, die nur in Kombination mit Glyphosat gedeihenn.

WASSER, BODEN & LUFT

CO2 en masse

Im Geschäftsjahr 2023 stieß der BAYER-Konzern 3 Millionen Tonnen Treibhaus-Gase aus. Gegenüber 2022 sank der Wert um gerade einmal 28.000 Tonnen. Diese Emissionen gehen zu einem Gutteil auf das Konto von Glyphosat, weil der gesamte Fertigungsprozess an den US-Standorten Soda Springs und Luling sehr viel Energie verschlingt. Eine Betriebstemperatur von 1500° Celsius braucht etwa der Ofen in Soda Springs, um aus Phosphorit das Glyphosat-Vorprodukt Phosphor herauszulösen. Darum musste es auch im neuesten Nachhaltigkeitsbericht des Leverkusener Multi wieder heißen: „Besonders energie-intensiv ist unsere Rohstoff-Gewinnung einschließlich Aufbereitung und Weiterverarbeitung für die Herstellung von Pflanzenschutzmittel-Vorprodukten von Crop Science.“ Und wenn der Energie-Einsatz des Leverkusener Multis 2023 leicht von 35,5 Petajoule auf 35 Petajoule fiel, so lag auch das an der Glyphosat-Fertigung. „Dieser Rückgang ist durch eine reduzierte Produktion am Standort Soda Springs, USA bedingt“, erklärt das Unternehmen. Beim selbsterzeugten Strom baut der Global Player nach wie vor hauptsächlich auf Erdgas. Beim zugekauften Strom tut sich hingegen ein bisschen was, weil der Konzern hier vermehrt auf Erneuerbare setzt. Ihr Anteil betrug im Geschäftsjahr 2023 35,4 Prozent.

BAYERs Treibhaus-Gase

Als klima-schädlicher Stoff steht zumeist das Kohlendioxid im Fokus, weil BAYER & Co. es in Massen emittieren. Die anderen Treibhaus-Gase sind jedoch auch nicht ohne. In der Summe richten fluorierte Kohlenwasserstoffe, Lachgas, Methan, Kohlenmonoxid und Ruß fast einen genauso großen Schaden an wie CO2, denn die Stoffe haben es in sich. So ist Methan 25-mal so wirksam wie CO2 und Lachgas sogar 125-mal. Und der Leverkusener Multi mischt auch auf diesem Feld kräftig mit. Er emittierte im Geschäftsjahr 2023 40.000 Tonnen fluorierte Kohlenwasserstoffe, 8.000 Tonnen Lachgas und 3.000 Tonnen Methan. Der Methan-Ausstoß, in dem die Internationale Energieagentur (IEA) eine der Hauptgefährdungen für das Erreichen der internationalen Klimaziele ausmacht, ist bei BAYER damit zwischen 2019 und 2023 um 1.000 Tonnen CO2-Äquivalente gestiegen, was nicht nach viel klingt, allerdings besonders negativ zu Buche schlägt. Der IEA zufolge geht nämlich fast ein Drittel der Klima-Erwärmung seit Beginn der industriellen Revolution auf das Konto von Methan.

CO2-Kompensation statt -Reduktion

Eigentlich existiert nur ein Weg, um den Klimawandel einzudämmen: Reduktion des Stromverbrauchs und Umstieg auf erneuerbare Energie-Träger. BAYER & Co. ist aber noch etwas anderes eingefallen. Sie wollen ihre CO2-Emissionen nicht nur reduzieren, sondern auch kompensieren, also das, was sie so in die Luft blasen, an anderer Stelle wieder ausgleichen. Der Leverkusener Multi nimmt sich zwar vor, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, die Senkung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase soll dazu aber nur zu 42 Prozent beitragen. Für den Rest greift er zu Maßnahmen wie z. B. Investitionen in Waldschutz- und Wiederaufforstungsvorhaben. Deren Ertrag für seine Klima-Bilanz gibt der Global Player für 2023 mit 600.000 Tonnen CO2 (2022: 450.000 Tonnen) an. An der Belastbarkeit dieser Zahl bestehen allerdings erhebliche Zweifel. Der Agro-Riese hat für einen Teil seiner Kompensationsgeschäfte nämlich Zertifikate der Firma VERRA erworben, die nach Recherchen von Die Zeit und anderen Medien gar nicht von wirklichen Kohlendioxid-Einsparungen gedeckt, sondern „[e]in Haufen Schrott“ waren.

Ein bisschen Emissionshandel

„Ein wirtschaftliches Instrument, mit dem man Umweltziele erreichen will“ – so beschrieb die FAZ einmal den 2005 EU-weit eingeführten Handel mit Kohlendioxid-Verschmutzungsrechten. Nach dessen Bestimmungen dürfen die Multis nur bis zu einer bestimmten Obergrenze Kohlendioxid ausstoßen, für darüber hinausgehende Kontingente müssen sie Verschmutzungsrechte hinzukaufen. Das sollte sie dazu animieren, sauberere Modelle der Energie-Versorgung zu etablieren. Die Lenkungswirkung hält sich dank des Extrem-Lobbyismus von BAYER & Co. aber arg in Grenzen. So bekamen die Konzerne jahrelang viel zu viele Zertifikate umsonst zugeteilt. Überdies fallen nur Kraft- und Heizwerke unter die Regelung, Fertigungsstätten bleiben indessen verschont. Darum braucht der Leverkusener Agro-Riese kaum Emissionshandel zu betreiben. Mit lediglich fünf Anlagen, deren Kohlendioxid-Ausstoß sich auf rund 265.000 Tonnen belief, war er im Geschäftsjahr 2023 dabei. Das sind noch nicht einmal zehn Prozent des CO2-Gesamtaufkommens.

Weniger ODS in der Luft

Für den Ausstoß von ozon-abbauenden Substanzen (ODS) ist bei BAYER hauptsächlich die alte Dreckschleuder im indischen Vapi zuständig. Schon seit Jahren doktert der Konzern an der Anlage herum, aber ein Erfolg stellt sich erst jetzt ein. Endlich gelang es ihm, die ODS-Emissionen wirksam zu senken. Sie fielen 2023 von 4,2 auf 0,3 Tonnen.

Weniger VOC in der Luft

2023 sank die Freisetzung von flüchtigen organischen Substanzen (VOC) aus BAYER-Schornsteinen von 460 auf 440 Tonnen. Auch hier nennt der Konzern als Ursache der Reduzierung „Prozess-Optimierungen“ am Standort Vapi.

Mehr Staub in der Luft

Im Geschäftsjahr 2023 stiegen bei BAYER die Staubemissionen um 4,4 Prozent von 2.260 Tonnen auf 2.360 Tonnen „aufgrund erhöhter Saatgutproduktion in Othello und Waterman, beide USA“.

Weniger NOx und SOx in der Luft

2023 sank der Ausstoß von Schwefeloxiden (NOx) aus den Anlagen des BAYER-Konzerns von 1.290 Tonnen auf 1.200 Tonnen und derjenige von Stickoxiden (SOx) gegenüber dem Vorjahr von 3.520 Tonnen auf 3.320 Tonnen.

Enormer Wasserverbrauch

BAYERs Wasserverbrauch legte sich 2023 nicht. Er nutzte mit 53 Millionen Kubikmeter genauso viel wie 2022. 21,3 Millionen Kubikmeter davon entstammt nach wie vor dem Grundwasser. Zu allem Übel erstreckt sich der enorme Durst des Agro-Riesen auch noch im selben Ausmaß auf Gebiete, die unter Wasser-Mangel leiden. Drei Millionen Kubikmeter fördert er in solchen Regionen. Mit 25 Millionen Kubikmeter blieb auch die Abwasser-Menge gleich.

Weniger Einleitungen

Im Jahr 2023 leitete der BAYER-Konzern weniger Phosphor in die Gewässer ein. Von 610 Tonnen auf 300 Tonnen sank der Wert. Auch bei Schwermetallen (2,6 Tonnen gegenüber 3,5 Tonnen), Anorganischen Salzen (165.000 Tonnen gegenüber 176.000 Tonnen) und Stickstoff (240 Tonnen gegenüber 120 Tonnen) sanken die Belastungen. Nur bei den gebundenen organischen Kohlenstoffen (TOCs) stiegen diese um 0,4 Tonnen auf 1,5 Tonnen.

Mehr Abfall

Im Geschäftsjahr 2023 produzierte BAYER mehr Abfall als 2022. Von 1,038 Millionen Tonnen auf 1,164 Millionen Tonnen stieg das Aufkommen.

BAYER plant Wasserstoff-Bündnis

Der BAYER-Konzern plant, mit E.ON und IQONY ein Bündnis einzugehen, um seinen Industrie-Park in Bergkamen klima-neutral mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Allerdings wollen die Partner ihn nicht selbst produzieren, sondern importieren und per Pipeline zum Standort leiten. Bei UmweltschützerInnen stößt diese Strategie auf Kritik (siehe AKTION & KRITIK). Andreas Reichel von IQONY erklärt jedoch: „Die künftig zur Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaft benötigten Wasserstoff-Kapazitäten werden so groß sein, dass es schlicht nicht möglich sein wird, diese Mengen allein aus heimischer Erzeugung auf Basis erneuerbarer Energien bereitzustellen.“ Eine endgültige Entscheidung über das Projekt haben die Unternehmen für Ende Juni 2024 angekündigt.

RECHT & UNBILLIG

Gericht kassiert Dicamba-Zulassung

Das Pestizid Dicamba, das BAYER & Co. hauptsächlich in Kombination mit ihren gen-manipulierten Pflanzen vermarkten, hinterlässt in den USA eine Spur der Verwüstung. Zahlreiche LandwirtInnen machen das Herbizid für Ernte-Schäden verantwortlich. Es bleibt nämlich nach dem Ausbringen nicht einfach an Ort und Stelle, sondern verflüchtigt sich und treibt zu Ackerfrüchten hin, die nicht per Gentechnik gegen den Stoff gewappnet sind und deshalb eingehen. 265 Millionen Dollar Schadensersatz mussten der Leverkusener Multi und BASF im Jahr 2020 dafür zahlen. Eine Zulassungsverlängerung erfolgte nur unter Auflagen. So war die Verwendung des Mittels bloß noch bis zu einem bestimmten Stichtag erlaubt. Zudem verlangte die US-amerikanische Environmental Protection Agency (EPA) eine Veränderung der Rezeptur, um die Agro-Chemikalie am Boden zu halten und auf diese Weise eine Abdrift zu verhindern. Genutzt hat das alles jedoch nicht viel. 3.500 Schadensmeldungen zählte der im August 2022 von der Umweltbehörde publizierte Risiko-Bericht. Darum haben das CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY und andere Umweltverbände die EPA wegen der erneuten Genehmigung verklagt und im Februar 2024 auch Recht bekommen. Die LandwirtInnen dürfen jetzt nur noch ihre Vorräte aufbrauchen und die HändlerInnen ihre Lager-Bestände abverkaufen.

BAYER verliert wieder PCB-Prozesse

Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Hervorbringungen der Chlorchemie. Die vor allem von BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen „Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen wegen ihrer chemischen Stabilität immer noch ein beträchtliches Gesundheits- und Umweltrisiko dar. Darum ist der Konzern mit einer Vielzahl von Schadensersatz-Ansprüchen konfrontiert. Allein LehrerInnen, SchülerInnen und Angestellte des „Sky Valley Education Centers“ im US-amerikanischen Monroe reichten rund 200 Klagen ein. „So viele Schüler und Lehrer mussten Sky Valley verlassen, weil sie einfach zu krank wurden“, sagt etwa Michelle Leahy, eine der PädagogInnen. Und in den bisherigen vier Verfahren gaben die RichterInnen den Personen, die ihre Leiden auf das PCB-kontaminierte Schulgebäude zurückführten, immer Recht. Im November 2023 verurteilten sie BAYER zu einer Zahlung von 165 Millionen Dollar und im Monat darauf waren sogar 857 Millionen fällig. Der Leverkusener Multi ist sich hingegen keiner Schuld bewusst. Er verweist wahlweise auf „extrem niedrige PCB-Werte“ in besagtem Bildungszentrum oder dem Blut der Betroffenen, auf eine Überschreitung der Nutzungsdauer der inkriminierten PCB-verseuchten Leuchtstoff-Röhren oder darauf, doch gar nicht das Endprodukt, sondern nur ein Vorprodukt geliefert zu haben.

Glyphosat-Verbot möglich

Ende November 2023 hat die Europäische Union die Zulassung für Glyphosat verlängert. Nach Ansicht der Bundesregierung ist „ein vollständiges nationales Anwendungsverbot“ daher ausgeschlossen. Dem widersprechen jedoch die beiden Initiativen AURELIA und DEUTSCHE UMWELTHILFE. Sie verweisen dabei auf Artikel 114 der „Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung“, der es gestattet, nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, wenn das z. B. der Umweltschutz gebietet. Auch böte die von der EU ohnehin vorgeschriebene Überprüfung der Genehmigung die Möglichkeit, das Herbizid aus dem Verkehr zu ziehen, zumal die Zulassungsverlängerung trotz zahlreicher Daten-Lücken, etwa zu den Auswirkungen des Mittels auf die noch im Wachstum befindlichen Nervensysteme von Embryos, Säuglingen und Kindern, erfolgte. Darüber hinaus erlaubt das EU-Recht Notfallmaßnahmen, wenn ein genehmigter Wirkstoff „wahrscheinlich ein schwerwiegendes Risiko für die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt darstellt“.

Neues DUOGYNON-Gutachten

Ein hormoneller Schwangerschaftstest der heute zu BAYER gehörenden Firma SCHERING hat ab den 1950er Jahren zu tausenden Totgeburten geführt. Darüber hinaus kamen durch das unter den Namen DUOGYNON und PRIMODOS vertriebene Medizin-Produkt bis zum Vermarktungsstopp Anfang der 1980er Jahre unzählige Kinder mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Geschädigte oder deren Eltern fordern den Leverkusener Multi seit Jahren auf, dafür die Verantwortung zu übernehmen, bislang allerdings vergeblich. „BAYER schließt DUOGYNON als Ursache für Missbildungen aus“, erklärte der Global Player noch auf der jüngsten Hauptversammlung. Die Bundesregierungen jedweder Couleur sahen lange ebenfalls keinen Handlungsbedarf, obwohl der im ehemaligen Bundesgesundheitsamt zuständige Referatsleiter Klaus-Wolf von Eickstedt früher in Diensten SCHERINGs stand und in alter Verbundenheit alles dafür tat, das Mittel auf dem Markt zu halten. Ein Anfang der 2020er Jahre vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einem Historiker in Auftrag gegebenes Gutachten mochte da kein Behörden-Versagen erkennen; es stellte der Einrichtung einen Persilschein aus. Die Geschädigten kritisierten die Expertise scharf, weil diese keine juristische Bewertung des Sachverhalts leistete. Diese Meinung teilte Spahn-Nachfolger Karl Lauterbach (SPD). Sein Ministerium will jetzt ein Rechtsgutachten in Auftrag geben und das NETZWERK DUOGYNON e. V. in das Vergabe-Verfahren einbeziehen.

INTACTA-Klage in Brasilien

Bereits seit Langem sieht sich BAYERs Tochter-Gesellschaft MONSANTO in Brasilien wegen ihrer Gentech-Soja INTACTA RR2 PRO Klagen gegenüber. 2017 – ein Jahr vor der Übernahme durch den Leverkusener Multi – zog der SojapflanzerInnen-Verband des Bundeslandes Mato Grosso vor Gericht. Agrosoja-MT focht nicht nur die Gültigkeitsdauer des INTACTA-Patents an, sondern zweifelte auch grundsätzlich die Berechtigung MONSANTOs an, für die Laborfrucht Schutz geistigen Eigentums zu reklamieren. Deshalb forderte die Vereinigung, den LandwirtInnen die schon gezahlten Lizenz-Gebühren zurückzuerstatten. Im Juli 2018 erreichte sie einen Etappen-Sieg. Ein Gericht trug dem Global Player auf, seine INTACTA-Einnahmen vorerst auf ein Treuhand-Konto zu überweisen. Die Organisation kämpfte aber weiter, weil ihr die Summen zu gering erschienen. 2019 erhielt sie dann Unterstützung von Verbänden zehn weiterer Bundesstaaten und im Mai 2021 durch den Obersten Gerichtshof Brasiliens, der länger als 20 Jahre gültige Patente für verfassungswidrig erklärte. Dem allen konnten sich die RichterInnen im Februar 2023 nicht mehr verschließen. Sie verurteilten BAYER dazu, das Treuhand-Konto um 252 Millionen Dollar aufzufüllen. Im März 2024 gab es in der Sache eine neue Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Agrosoja-MT und der Agro-Riese unterschiedlich interpretieren. Der Soja-Verband feiert das Votum als einen Sieg, weil es den Konzern anweise, die 252 Millionen Dollar an die LandwirtInnen auszuzahlen. BAYER hingegen versteht es lediglich als eine Mahnung, die Summe als Prozess-Garantie auch tatsächlich auf das Treuhand-Konto zu überweisen.

FORSCHUNG & LEHRE

44 Mio. für Gentherapie-Zentrum

Zell- und Gentherapien stellen einen Schwerpunkt von BAYERs Pharma-Sparte dar. In Deutschland kooperiert der Konzern dabei mit der Berliner Charité. Im Jahr 2022 gaben die beiden Partner bekannt, ein Zell- und Gentherapie-Zentrum aufbauen zu wollen, das auch Start-Ups und anderen Firmen offenstehen soll. Allerdings gilt es einstweilen noch, einen Investor und auch einen Betreiber zu finden, denn weder der Leverkusener Multi noch das Klinikum wollen diesen Part übernehmen. Das Ziel der Gründung ist es, den Weg von der Forschung zur Produkt-Entwicklung zu beschleunigen. „Am Nordhafen finden Forscher und Verwerter zusammen“, so formuliert es die Berliner Morgenpost. Der Bund unterstützt das Projekt mit 44 Millionen Euro und ähnliche Vorhaben mit noch einmal 76 Millionen. Er betrachtet nämlich Zell- und Gentherapien als „ein wesentliches Element für eine personalisierte Medizin, mit der Krankheiten zielgerichtet behandelt werden können“ und verfolgt mit den Geldspritzen die Absicht, „geeignete Plattformen für diese Zukunftstechnologie und die darauf aufbauende klinische Entwicklungen in Deutschland auszubauen“ und „den Biotechnologie-Standort Deutschland wirkungsvoll zu stärken“.

BMBF fördert Genscheren

Das „Bundesministerium für Bildung und Forschung“ (BMBF) setzt bei der Regulierung der neuen Gentechniken wie Crispr/Cas nicht nur darauf, „dass die EU-Kommission den völlig veralteten und wissenschaftlich überholten Rechtsrahmen novellieren wird“, es unterstützt die Genscheren-Projekte von BAYER & Co. auch nach Kräften. Im Rahmen der Fördermaßnahme „Moderne Züchtungsforschung für klima- und standortangepasste Nutzpflanzen von morgen“ schüttet das BMBF 50 Millionen Euro aus. „Als Bundesforschungsministerium wollen wir die Chancen der Neuen Züchtungstechniken nutzen und uns nicht wie andere von der Zukunft abmelden“, erklärte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zur Begründung.

SPORT & MEDAILLEN

Keine InvestorInnen bei der DFL

Ein Fußball-Verein, der dem größten Agro-Konzern der Welt gehört, hat natürlich ein reges Interesse an einer Kommerzialisierung des Sports. Und so gehörte dann auch der Geschäftsführer von BAYER 04 Leverkusen, Fernando Carro, zu den engagiertesten Fürsprechern des Ansinnens der „Deutsche Fußball-Liga“ (DFL), sich InvestorInnen zu öffnen. „Wenn das Erlebnis Bundesliga so hochwertig bleiben soll wie bisher, müssen wir uns dem globalen Wettbewerb stellen, präsent und innovativ sein, klug in unser Produkt investieren und vor allem an den richtigen Stellen mutig und offen für Neues sein. Aber dafür braucht es auch Mittel, Ressourcen und mehr Know-how. Ein strategischer Partner wäre insofern enorm wichtig für die Zukunftsfähigkeit der Bundesliga“, meinte er. Zunächst schien auch alles in seinem Sinne zu laufen. Im Dezember 2023 entschied sich die DFL mit einer äußerst knappen Mehrheit dafür, Verhandlungen mit ADVENT, BLACK-STONE und anderen Vermögensverwaltern über eine Beteiligung an TV-Rechten gegen die Zahlung von rund einer Milliarde Euro zu beginnen. Aber Carro & Co. hatten die Rechnung ohne die Fans gemacht. Der Protest in den Stadien veranlasste die Fußball-Liga schließlich dazu, das Vorhaben abzublasen.